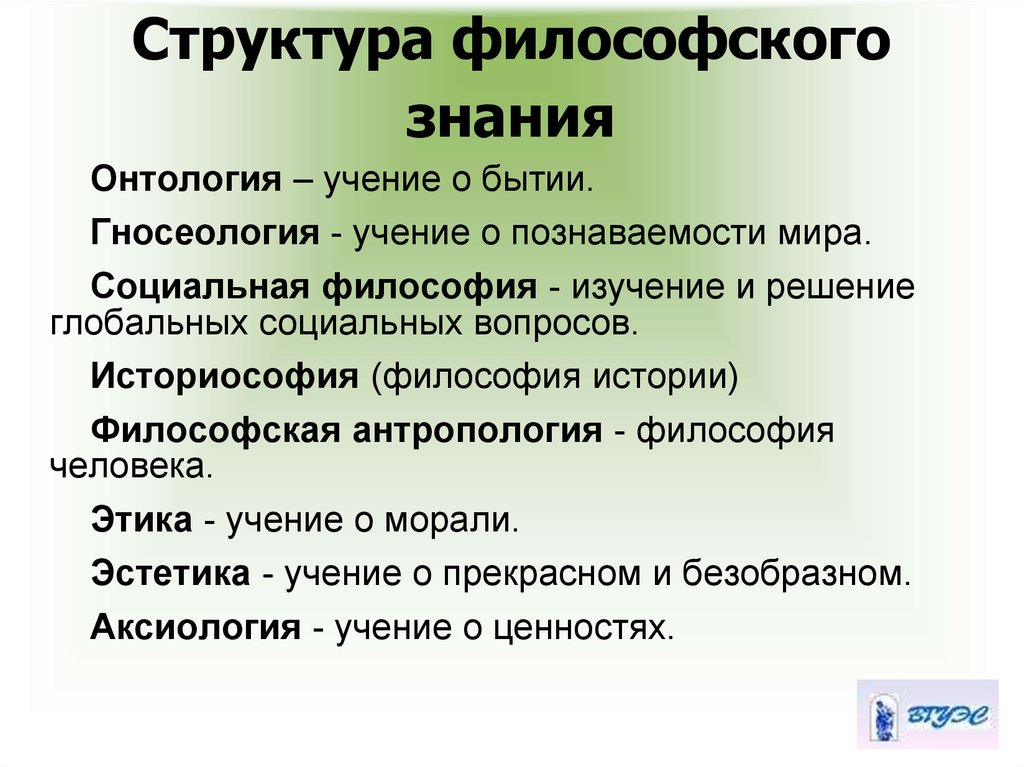

64. Аксиология – философское учение о ценностях и их природа.

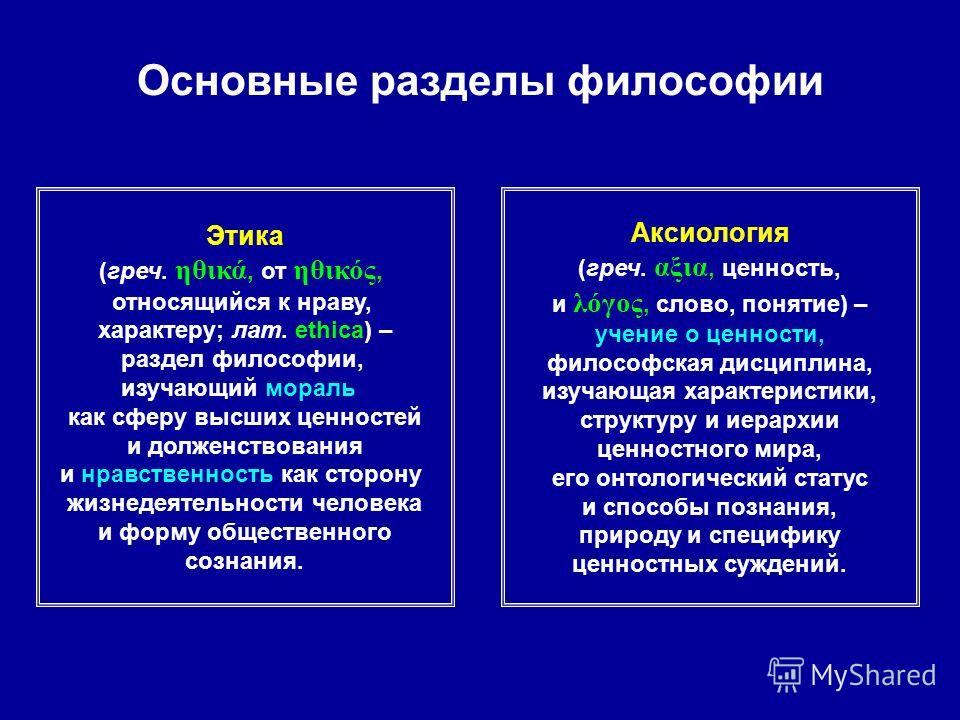

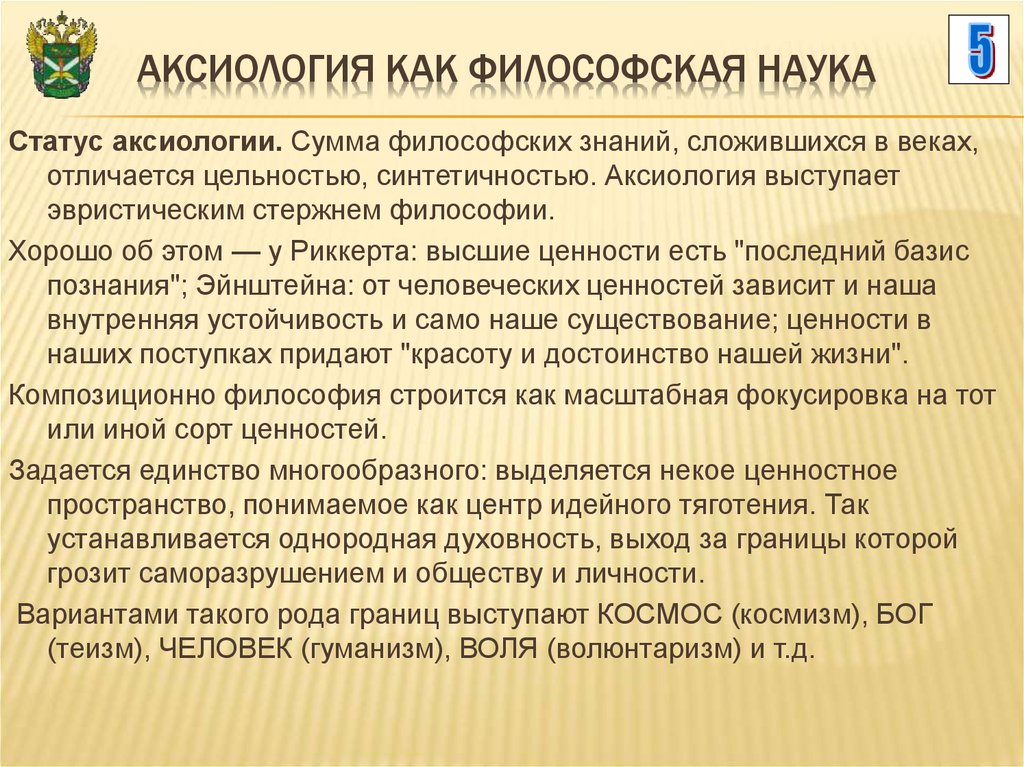

Раздел философского знания, в котором осмысливается природа, сущность и роль значимых для человека явлений, вещей и процессов, называется аксиологией.

Термин «аксиология» был введен в 1902 году французским философом П. Лапи.

Вся история философской мысли непосредственно имеет дело с оценочными отношениями, со стремлением выявить наиболее значимое для человека. В самом общем виде аксиологическая тематика первоначально сводилась к выяснению вопроса – «что есть благо и каковы формы его существования?»

У каждой эпохи, у каждого народа или отдельного человека – свои ценности.

В эпоху античности:

…при общем понимании блага как того, что имеет для человека смысл, наметились разные подходы.

Демокрит полагал, что благо и цель жизни – счастье. Будучи благом высшего порядка, счастье существует в следующих формах: спокойное и ровное настроение, хорошее расположение духа, внутренняя устойчивость; гармония; безмятежность и неустрашимость.

Эпикур считал, высшим и первым благом удовольствие, понимаемое как отсутствие страданий.

В эпоху Средневековья:

…высшим благом считалось добро, понимаемое как то, чего все желают.

В конечном итоге у Фомы Аквинского добро совпадает с Богом.

В Новое время:

…благо уже делится на общественное и личное. Высшим проявлением общественного блага Ф. Бэкон считал долг как обязанность и обязательства человека по отношению к другим людям.

Б. Спиноза отождествлял благо с разумом и свободой. Свобода, в его понимании – это подчинение страстей разуму, а не эпикурейское наслаждение страстями. В качестве важнейшей ценности Спиноза также рассматривал жизнь, ставил ее на порядок выше смерти.

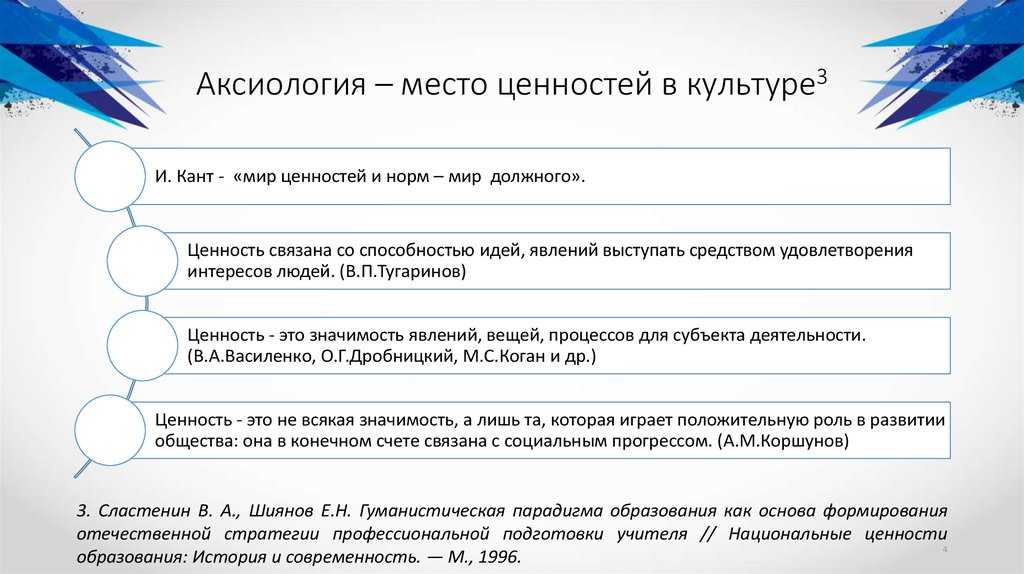

Большую роль в становлении аксиологии как самостоятельного учения сыграл И. Кант

, который в центр своей философии поставил Человека, чем, собственно, открыл новый этап развития аксиологического знания. Кантом заканчивается традиция и период

рассмотрения ценности как блага и с

Канта же начинается этап понимания

ценности как значимого для человека.

В основе аксиологии Канта, как и у

Бэкона, лежит

категория долга.

Именно чувство долга, считал Кант,

отличает людей от животных и обеспечивает

путь к благу.

Кантом заканчивается традиция и период

рассмотрения ценности как блага и с

Канта же начинается этап понимания

ценности как значимого для человека.

В основе аксиологии Канта, как и у

Бэкона, лежит

категория долга.

Именно чувство долга, считал Кант,

отличает людей от животных и обеспечивает

путь к благу.

В качестве высших ценностей Виндельбанд рассматривал истину, благо, красоту и святость как вневременные и внеисторические принципы, которыми руководствуется человек, осознавая их как нормы безусловного долженствования. Кроме высших ценностей Виндельбанд выделял ценности-блага (наука, правопорядок, искусство и религия) как жизненно важные для существования человечества.

В марксистской философии ценности рассматривались в классово-политическом ключе. Наиболее четко марксистская позиция была сформулирована в тезисе В.И.Ленина (который можно назвать «категорическим императивом» марксизма) о том, что нравственным (а следовательно, и ценным) является все то, что отвечает интересам пролетариата.

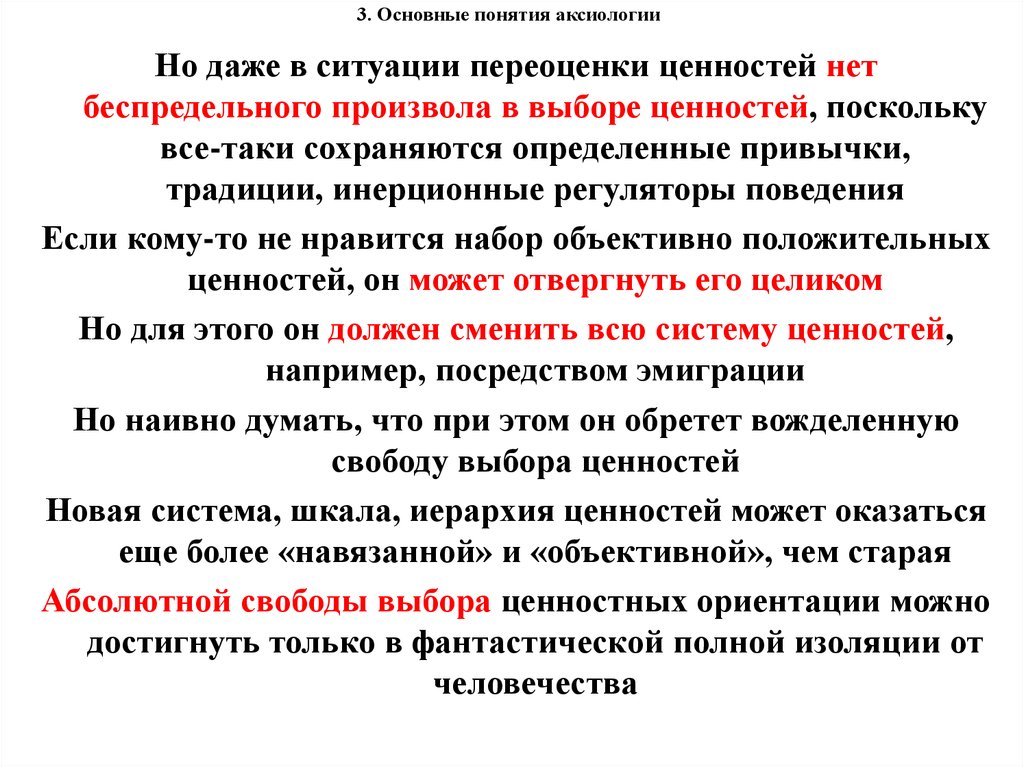

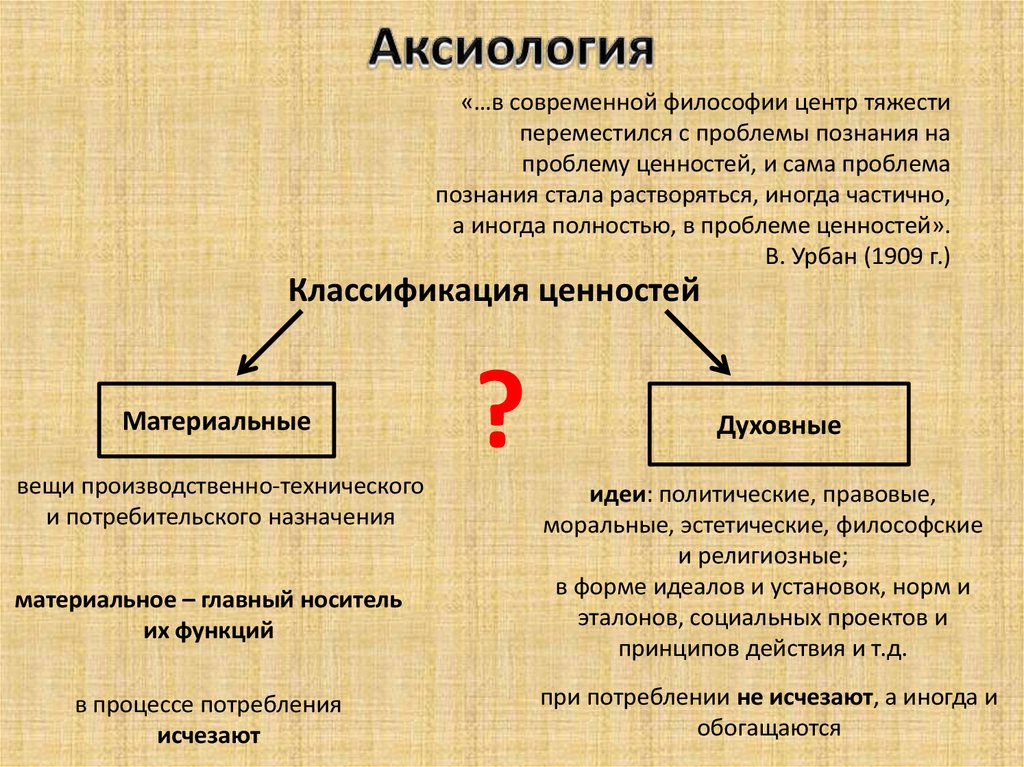

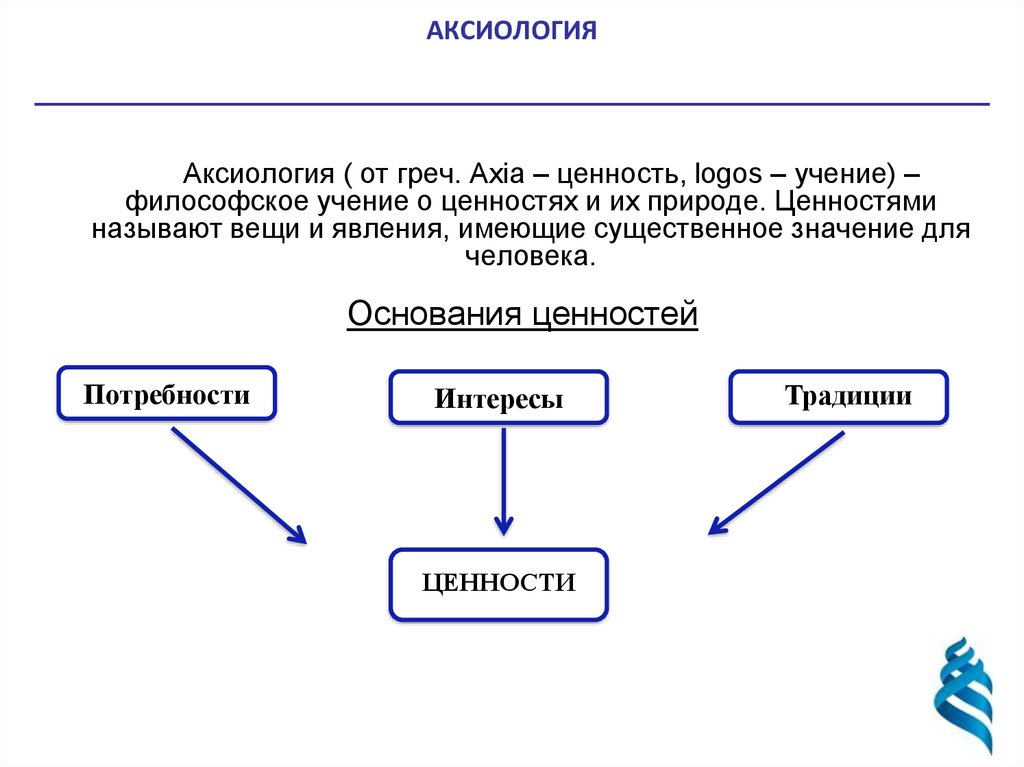

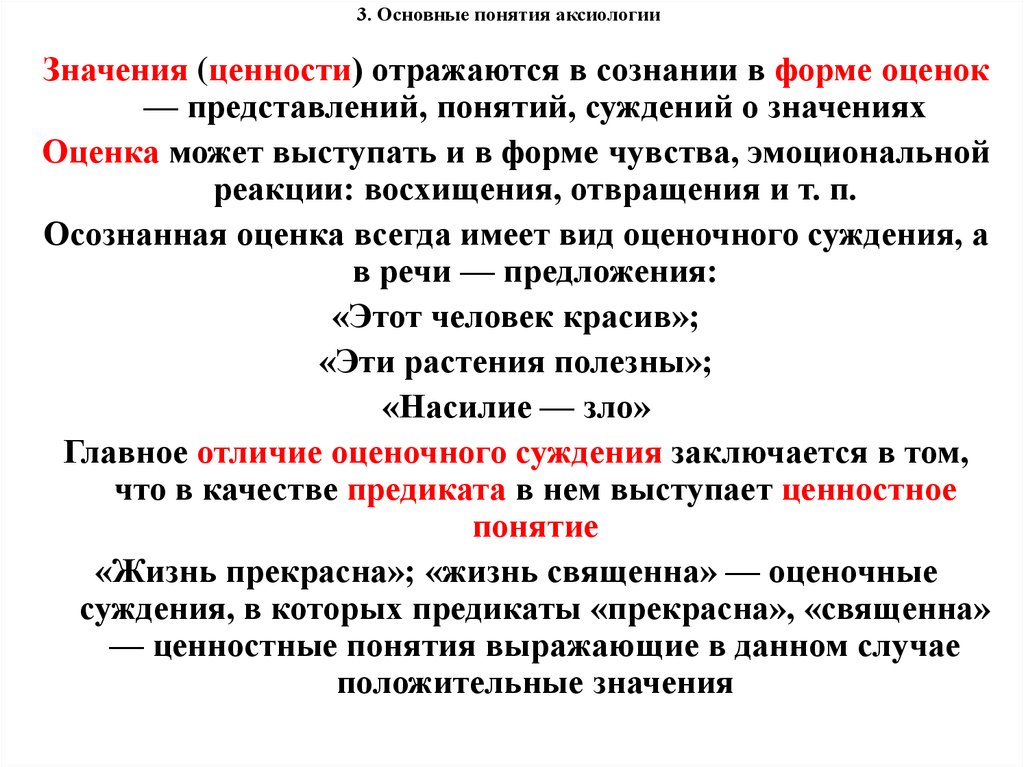

Вывод: В современных условиях аксиология все больше и больше обретает черты самостоятельной философской дисциплины. Ключевыми понятиями современной аксиологии являются «ценность», «ценностная ориентация», «ценностная установка», «оценка», «оценочное отношение», «оценочное суждение». Ценность – это свойство предмета или явления иметь значение для людей в культурном, общественном или личностном отношениях.

У каждой эпохи, у каждого народа или отдельного человека – свои ценности. Так, для некоторых народов золото не являлось ценностью. У людей также менялись представления о красоте, счастье и т.д.

7.1. Учение о ценности. Основы философии

7.1. Учение о ценности

Что такое ценность?

В переводе с греческого «аксиос» означает «ценность». Соответственно аксиология — это учение о ценностях.

Человек самим своим существованием выделен из мира более резко, чем его «меньшие собратья», животные, и тем более неживые объекты. Это означает, что человек вынужден относиться к фактам своего бытия дифференцированно. Бодрствуя, человек почти всегда находится в состоянии напряженности, которое он пытается разрешить ответом на знаменитый вопрос Сократа «Что есть благо?»

Бодрствуя, человек почти всегда находится в состоянии напряженности, которое он пытается разрешить ответом на знаменитый вопрос Сократа «Что есть благо?»

Человека интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам по себе, а значение объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи человек

Общепризнанным фактом является различная оценка людьми, казалось бы, одних и тех же фактов и ситуаций. Одни считают Павлика Морозова героем, другие подлецом. Одни наслаждаются поп-музыкой, другие затыкают уши, не находят себе места. Все люди обладают ценностями, но не всегда одинаковыми. О возможности их согласования мы поговорим ниже.

Одни наслаждаются поп-музыкой, другие затыкают уши, не находят себе места. Все люди обладают ценностями, но не всегда одинаковыми. О возможности их согласования мы поговорим ниже.

Почему только в xx веке появилось учение о ценностях?

Слово «ценность» было хорошо известно уже древним грекам. Тем не менее только в XX веке философы сумели развить учение о ценностях. Почему? Разобравшись с этим вопросом, мы лучше поймем природу самой ценности. Все дело в том, что человек далеко не сразу осознал свое собственное, выделенное положение в мире. Как известно, это случилось лишь в Новое время, соответственно именно тогда появились первые претендующие на полновесность концепции ценности.

В античности отсутствовало четкое понимание своеобразия человека в мире. Это приводило к тому, что, например, платоновская идея понималась еще и как идеал. Современный философ сказал бы: «Давайте четко определимся, что есть идея как истина, как понятие, и что есть идея как ценность, как идеал». Но в античности философствовали по-другому, здесь истина и ценность не отделены друг от друга достаточно строго.

Но в античности философствовали по-другому, здесь истина и ценность не отделены друг от друга достаточно строго.

В философии средних веков считалось, что человек существует во имя Бога, а не Бог для человека. Можно сказать, что речь шла о ценностях Бога. Но нас интересуют ценности человека.

В Новое время философы выделили разум (точнее, мышление) как главную черту человека. Мышление имеет дело с истиной. Всепоглощающий интерес к истине затемнял проблему ценности. Решающий шаг к ней сделал Кант, он «развел» истину, красоту и благо. Истиной занимается рассудок, а ценностью, так посчитали последователи Канта, разум, точнее, разумная воля. К XX веку сложились все условия для развития учения о ценности.

Философские направления XX века выдвигают проблему ценностей на первый план. Феноменологи, герменевты, аналитики, постмодернисты спорят между собой прежде всего о ценностях. Читатель, надо полагать, уже хорошо знаком с методами современной философии, поэтому не будем вновь их описывать.

Ценность — это интерпретационный конструкт, считает известный немецкий философ Ганс Ленк. Ценность — это интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Отметим еще раз, характер самой интерпретации определяется той философией, которую использует субъект. Феноменолог использует феноменологическую интерпретацию, герменевт герменевтическую и т. д.

Поясним изложенное выше примерами. Ценности нет только там, где человек относится к чему-либо безразлично, не интересуется различиями между истиной и заблуждением, прекрасным и безобразным, добрым и злым. Допустим, некто увлекается собиранием почтовых марок, к каковому его друг абсолютно равнодушен; один видит в почтовых марках ценность, другой нет (оба, каждый по-своему, правы). Слушая юмориста, один от хохота сползает со стула, другой возмущается, третий спокойно засыпает (именно для последнего выступление юмориста лишено ценности).

Как измеряют ценности?

Несмотря на то, что не существует прибора, который измерял бы ценности, их измеряют и вполне успешно. Чем занимаются жюри на кинофестивалях, конкурсах красоты, различных просмотрах, как не измерением ценностей? Количественный характеристикой ценности является оценка. Ваши педагоги, глубокоуважаемый читатель, ставят оценки, они, следовательно, тоже имеют дело с ценностями. Каждый студент мысленно сам выставляет себе оценки, он тоже умеет измерять ценности. «Отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» — это оценки, которые даны в словах или в цифрах: «5», «4», «3», «2». Что делает преподаватель, выставляя эти оценки-цифры в зачетку? Он завершает интерпретацию знаний студента своим окончательным решением.

Приведем пример из эстетики, теории искусства. Введем шкалу эстетических ценностей.

Введем шкалу эстетических ценностей.

Лингвистические переменные всегда можно сопоставить с числовой осью, состоящей из малых или больших единиц измерения. Так, в товарно-денежном хозяйстве цены детализируются вплоть до копейки. С другой стороны, часто обходятся всего двумя (меньше не бывает) оценками: зачтено — не зачтено, прекрасное — безобразное, плохое — хорошее, доброе — злое. Но самое главное в деле оценки ценностей — это сам процесс интерпретации. В переводе с латинского интерпретация означает посредничество; устанавливается соответствие между человеком и тем, на что направлено его понимание, будь то конкретный объект или идеал.

Как происходит интерпретация, выработка ценности и ее оценка? Часть ценностей человек приобретает по наследству от тех традиций, в которые он чудесным образом попал в результате своего рождения. Сознание позволяет человеку вырабатывать новые ценности. При выработке ценностей человек, во-первых, включает свое мышление, рассудок (я знаю то-то и то-то, между ними существует такая-то связь, если сделать так, будет следующее), свою чувственность (это вызывает у меня чувство удовлетворения, а это нет), свой разум (чего я хочу на самом деле? о, вот это). Интерпретация всегда есть переплавка старых ценностей в новые установки. В основе интерпретации лежит некоторый жизненный импульс, который Кант называл способностью разумного желания.

Интерпретация всегда есть переплавка старых ценностей в новые установки. В основе интерпретации лежит некоторый жизненный импульс, который Кант называл способностью разумного желания.

Выше мы отмечали, что безразличие человека фиксирует его отключенность от ценностного отношения к миру. Следует, однако, иметь в виду, что состояние безразличия является крайне неустойчивым, оно не может быть сколько-нибудь длительным. Человек вынужден действовать, а это значит, что он уже принял решение, определился в своих ценностях. Довольно забавно, что порой безразличие связывают с философским отношением к миру. Говорят: «Я отношусь к этому философски», т. е. спокойно вплоть до безразличия. Такая позиция, видимо, восходит к раннеэллинистическим воззрениям о невозмутимости мудреца, философа перед жизненными невзгодами. Позиция античного мудреца связана не с глобальным безразличием, а лишь с известным пренебрежением сущностью, «мелочами» жизни. В принципе античный философ максимально заинтересован в развитии человека, а потому его отношение ко всему окружающему всегда является обостренно-ценностным.

Итак, ценности вырабатываются и измеряются в процессе интерпретации, которая осуществляется в соответствии с философскими методами.

Чувства. Эмоции. Воля. Вера. Сомнение. Идеал и цель

В человеке все едино, невозможно абсолютно развести чувства и мысли, волю и ценности. Поскольку человек существо целостное, постольку все присущие его духовной жизни компоненты имеют ценностный смысл. Более того, даже свое тело человек использует (вырабатывая особую походку, отращивая и сбривая волосы, развивая мышцы, пользуясь макияжем) для утверждения присущих ему ценностей.

Итак, все или почти все компоненты духовного мира человека являются знаками его, человека, ценностей. Это не противоречит тому, что некоторые ценности могут вытесняться в сферу бессознательного, продолжая существовать в скрытом, неявном виде.

Рассматривая возбуждение человека внутренними и внешними раздражителями, проводят различие между чувствами и эмоциями. Как правило, имеется в виду, что чувства ориентированы на сам раздражитель и не содержат ценностные компоненты, а эмоции, напротив, это те же чувства, но во всем их ценностном богатстве. Радость, любование, восхищение, преклонение — это все эмоции. Часто называют удовольствие, радость, восторг, любовь (и т. п.) положительными эмоциями, а боязнь, испуг, страх, ненависть, горе — отрицательными. На эмоции человека сложнейшее влияние оказывает весь опыт его жизни. Известны даже случаи, когда краткое сообщение вызывало смерть человека. Что касается понятия чувств, то это представление об эмоциях без их ценностного содержания. В чистом виде, напрочь лишенном эмоционального начала, чувства, думается, не существуют.

Как правило, имеется в виду, что чувства ориентированы на сам раздражитель и не содержат ценностные компоненты, а эмоции, напротив, это те же чувства, но во всем их ценностном богатстве. Радость, любование, восхищение, преклонение — это все эмоции. Часто называют удовольствие, радость, восторг, любовь (и т. п.) положительными эмоциями, а боязнь, испуг, страх, ненависть, горе — отрицательными. На эмоции человека сложнейшее влияние оказывает весь опыт его жизни. Известны даже случаи, когда краткое сообщение вызывало смерть человека. Что касается понятия чувств, то это представление об эмоциях без их ценностного содержания. В чистом виде, напрочь лишенном эмоционального начала, чувства, думается, не существуют.

Среди разнообразных ценностных форм психики человека важнейшее значение имеет воля, саморегуляция субъектом своей деятельности, проявляющаяся как целеустремленность, решительность, самообладание. Согласно Шопенгауэру и Ницше, воля занимает среди всех ценностей первое место.

В мире ценностных ориентации человека непреходящее значение имеет вера, акт принятия чего-либо как ценностно положительного. Вере предшествует сомнение, которое переводится в веру в результате философского анализа. Религиозная вера часто рассматривается как результат откровения, она, мол, не нуждается в обосновании. Для философа Карла Ясперса философская вера — результат философствования. Вряд ли найдется философ, который не согласится с Ясперсом.

Великий Декарт также был вполне последовательным, когда рассматривал приверженность философов к сомнению как необходимую черту успешного философствования. Прежде чем повторить слова М. Лютера «Я здесь стою и не могу иначе», философу необходимо провести определенную работу, прийти к убеждению. Сначала сомнение в старой вере, затем преодоление сомнения и наконец убеждение, новая вера.

Вера как ценностный феномен имеет свои градации, в высшей ее отметке мы находим идеал. Человек в силу своего воображения создает образ желаемого будущего. Он осуществляет це-леполагание. Цель — это предвосхищение результата социального действия. Идеал — это высшая цель стремлений.

Человек в силу своего воображения создает образ желаемого будущего. Он осуществляет це-леполагание. Цель — это предвосхищение результата социального действия. Идеал — это высшая цель стремлений.

Идеал — это отнюдь не просто конкретный образ конечного будущего. Далеко не всегда идеал сводится к примату конечной цели. Примат конкретной конечной цели, особенно если она находится в туманном будущем, — путь к утопизму, о судьбе которого написаны и еще будут написаны тома. Мир утописта всегда беден философствованием, а потому наполнен забвением одних ценностей и необоснованным «выпячиванием» других. Одни утописты признают примат свободы, другие не видят ничего, кроме справедливости, третьи признают исключительно общественную собственность, четвертые, напротив, насаждают везде частную собственность.

Таким образом, идеалотворчество, если оно осуществляется недостаточно ответственно, приводит к утопиям, превращается в идолотворение. Вместе с тем идеалотворчество — непременное основание достижений человека. Интересно, где было бы сейчас человечество, если бы оно не занималось идеалотворчеством. Но для успешного идеалотворчества необходима развитая, современная философия.

Интересно, где было бы сейчас человечество, если бы оно не занималось идеалотворчеством. Но для успешного идеалотворчества необходима развитая, современная философия.

Идеалов много, их по-разному классифицируют. Что касается современного гуманизма, то он ориентируется на такие ценности-идеалы, как свобода, справедливость, демократия, ответственность, непримиримость к насилию и ненасилие, экономически оправданная планетарная общность людей. Наряду с положительными ценностями есть, разумеется, и их антиподы: человеконенавистничество, стяжательство, культ силы, вседозволенность. Апостол Иоанн заканчивает одно из своих посланий Знаменательными словами:. «Дети! Храните себя от идолов».

Будьте терпимыми друг к другу!

До сих пор ценности понимались нами как нечто, присущее отдельным индивидам. Разумеется, в любом обществе в процессе совместной жизни складываются относительно устойчивые ценностные ориентации. Они приобретают характер общественных норм, ими руководствуются индивиды в своей деятельности. Но даже в этих условиях неодинаковость ценностей людей различных возрастов, полов, образования, происхождения постоянно дает о себе знать.

Но даже в этих условиях неодинаковость ценностей людей различных возрастов, полов, образования, происхождения постоянно дает о себе знать.

Можно ли согласовать ценности различных людей? До известной степени. Достигается это во взаимоуважительном обмене мнениями, дискуссии, налаживании диалога. Тем не менее полное согласие обычно не достигается. Как быть? Негодяям приходится противостоять резко и решительно. Но в огромном большинстве других ситуаций достаточно быть снисходительными по отношению друг к другу, ценностнотерпимыми. Одно это снимает многие конфликтные ситуации. Злость, непримиримость — не лучшие качества людей, живущих в мире разнообразных ценностей.

4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Относительны те ценности, которые в каком-либо отношении суть добро, а в другом зло, по крайней мере, потому что необходимо связаны со злом. Такие двуликие ценности возможны лишь в психоматериальном царстве бытия, состоящем из деятелей,

Такие двуликие ценности возможны лишь в психоматериальном царстве бытия, состоящем из деятелей,

6. СЛУЖЕБНЫЕ ЦЕННОСТИ

6. СЛУЖЕБНЫЕ ЦЕННОСТИ В нашем психоматериальном царстве есть бесчисленное множество действий, событий, содержаний бытия, имеющих характер только средства для осуществления какой-либо положительной ценности: подметание комнаты, выведение жирного пятна из платья

3. Ценности культуры

3. Ценности культуры Ценность и оценкаТема отношения культуры и ценностей была предметом размышления многих известных философов, поскольку она касается понимания самого существа культуры. Один из основоположников теории ценностей в философии неокантианец Г. Риккерт

[Лекция 10], часы 27, 28 Четвертая сфера: учение о ценности критерий. Норма. Цель их категориальная специфичность

[Лекция 10], часы 27, 28

Четвертая сфера: учение о ценности критерий. Норма. Цель их категориальная специфичность

1) Мы убедились прошлый раз в категориальной специфичности смысла, заставляющей отвести ему отдельный план или сферу. Но смысл объективен и устойчив, независимо

Норма. Цель их категориальная специфичность

1) Мы убедились прошлый раз в категориальной специфичности смысла, заставляющей отвести ему отдельный план или сферу. Но смысл объективен и устойчив, независимо

4. Ценности

4. Ценности Вопрос о ценностях также обсуждался в Венском кружке, но только постольку, поскольку он доступен научному исследованию. Карнап и в этом отношении был радикалом и вообще исключал ценностные суждения из теоретического рассмотрения. Специфический характер

Биология и ценности[60]

Биология и ценности[60] Введение: ценности и цели О ценностях обычно говорят или так, как если бы это были факты, или так, как если бы это были члены отношений. В первом случае говорят, что нечто является ценностью, а во втором – что нечто обладает ценностью. Первый способ

122.

Ценности

Ценности122. Ценности Вопросы о «ценностях» (иначе говоря, о том, что хорошо или плохо само по себе, независимо от его осуществления) лежат за пределами сферы науки, как настойчиво утверждают поборники религии. Я считаю, что в этом они правы, однако я делаю дальнейший вывод, которого

§ 98. Способ бытия ноэмы. Учение о формах ноэс. Учение о формах ноэм

§ 98. Способ бытия ноэмы. Учение о формах ноэс. Учение о формах ноэм Однако есть еще нужда в важных дополнениях. Прежде всего надо обратить внимание на то, что любой переход от феномена к рефлексии, каковая сама реально анализирует таковой, или же к совершенно иначе

ЦЕННОСТИ

ЦЕННОСТИ

Во-первых, каждый более высший шаблон вырастает из низшего, поэтому мы склонны думать о высших шаблонах как о принадлежащих низшим. Тем не менее, если вы изучите мир, то увидите, что высшие шаблоны зачастую противостоят низшим. Биологические ценности жизни

Тем не менее, если вы изучите мир, то увидите, что высшие шаблоны зачастую противостоят низшим. Биологические ценности жизни

Ценности

Ценности Человек живет среди других людей, среди вещей, идей, смыслов. Разные люди, вещи, идеи по-разному значимы для человека, имеют для него различную цену. Мир человека — это мир ценностей. Ценностями являются не только драгоценности, т. е. вещи, имеющие высокую цену, а

Христианская мистерия или дзэнская свобода Эзотерическая культура (Даниил Андреев. «Роза Мира») Эзотерическое сознание (учение дзэн) Эзотерическая свобода (учение Кришнамурти)

Христианская мистерия или дзэнская свобода Эзотерическая культура (Даниил Андреев. «Роза Мира») Эзотерическое сознание (учение дзэн) Эзотерическая свобода (учение Кришнамурти) Врач Никита Данилов Воспоминание участника эзотерического семинара Вадим Розин наилучшим

Ценности (добро и зло)

Ценности (добро и зло)

Поскольку жизнь не завершается могилой, человеку не уйти от ответа за свои действия. Зло будет наказано, добро — вознаграждено. В конце концов, весы Божьей справедливости придут в равновесие. Каждый злой поступок, совершённый во Вселенной, будет

Зло будет наказано, добро — вознаграждено. В конце концов, весы Божьей справедливости придут в равновесие. Каждый злой поступок, совершённый во Вселенной, будет

72 ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ

72 ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ Пока я остаюсь в центре, в совершенстве Нового Человека, моей Истинной Природы как Первого Лица Единственного Числа, множественные несовершенства старого человека уменьшаются.Пока я живу ценностями Нового Человека – необусловленной любовью,

B. Духовно-интеллектуальные ценности — ценности неутилитарные

B. Духовно-интеллектуальные ценности — ценности неутилитарные Под этим я понимаю, что справедливость, истина, разум — духовно-интеллектуальные ценности лишь постольку, поскольку они не направлены ни на какую практическую цель. Так, например, культ справедливости — это

Теория ценностей (аксиология) | Институт Актона

Боэттке, Питер Дж.

- Боэттке, Питер Дж. (ред.). The Elgar Companion to Austrian Economics . Эдвард Элгар Паблишинг Лимитед, Англия, 1994.

Бём-Баверк, Ойген фон

- Бём-Баверк, Ойген фон. «Австрийские экономисты», Анналы Американской академии политических и социальных наук . Том. 1, 1891, стр. 361-384.

- Бём-Баверк, Ойген фон. Капитал и проценты . Сборник оригинальных публикаций 1884, 1889 и 1909 гг., пер. Джорджа Д. Хунке и Ганса Ф. Зеннхольца. Южная Голландия: Libertarian Press, 1959. .

Брентано, Франц

- Брентано, Франц. Психология с эмпирической точки зрения . Оригинальная публикация 1874 г., пер. Л. Л. Макалистер. Лондон: Рутледж и Кегал Пол, 1973. .

- Брентано, Франц . Происхождение наших знаний о добре и зле . Оригинальная публикация 1889 г., пер. Родерик М. Чисхолм и Элизабет Х. Шнеевинд. Нью-Йорк: Humanities Press, 1969. .

- Брентано, Франц.

Истинное и очевидное . Оригинальная публикация 1930 г., пер. Р.М. Чисхолм. Лондон: Рутледж и Кегал Пол, 1961. .

Истинное и очевидное . Оригинальная публикация 1930 г., пер. Р.М. Чисхолм. Лондон: Рутледж и Кегал Пол, 1961. .

Корреас, Карлос И. Массини

- Корреас, Карлос И. Массини. Ла-Фалация-де-ла-Фалация Натуралиста . Мендоса, Аргентина: Editorial Idearium de laUniversidad de Mendoza, 19.95.

Чисхолм, Родерик М.

- Чисхолм, Родерик М. Брентано и Мейнонг Исследования . Амстердам: Родопи, 1982. .

- Чисхолм, Родерик М. Человек и объект: метафизическое исследование . Лондон: Аллен и Анвин, 1976. .

Креспо, Рикардо Ф.

- Креспо, Рикардо Ф. La Economía como Ciencia Moral . Ediciones de la Universidad Católica Argentina, 1997. .

Кубидду, Раймондо

- Кубедду, Раймондо. Философия австрийской школы . Транс. Рэйчел М. Коста. Нью-Йорк: Рутледж, 1993.

Чезовски, Тадеуш

- Чезовски, Тадеуш.

«Этика как эмпирическая дисциплина». Оригинальная публикация 1989 г., пер. Чеслава Поребского в Польской теории ценностей . Совместное издание Краковской экономической академии и Ягеллонского университета, 1996 г., стр. 121-128.

«Этика как эмпирическая дисциплина». Оригинальная публикация 1989 г., пер. Чеслава Поребского в Польской теории ценностей . Совместное издание Краковской экономической академии и Ягеллонского университета, 1996 г., стр. 121-128.

Дьюи, Джон

- Дьюи, Джон. Теория оценки . Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1939. .

Дункер, К.

- Дункер, К. «Об удовольствии, эмоциях и стремлении». Философия и феноменологические исследования . Том. 1, 1941, стр. 391-430.

Демидок Богдан

- Демидок Богдан. «Теория ценностей Ингардена и оценка произведения искусства ». Об эстетике Романа Ингардена, (ред.) Б. Дзимидок и П. Маккормик. Бостон: Академическое издательство, 1989. .

Итон, Ховард О.

- Итон, Ховард О. Австрийская философия ценности . Норман: University of Oklahoma Press, 1930. .

Эренфельс, Кристиан фон

- Эренфельс, Кристиан фон.

«О гештальт-качествах». Оригинальная публикация 1890 г., пер. Барри Смитин Основы гештальт-теории, (ред.) Барри Смит. Мюнхен: Philosophia Verlag, 1988. .

«О гештальт-качествах». Оригинальная публикация 1890 г., пер. Барри Смитин Основы гештальт-теории, (ред.) Барри Смит. Мюнхен: Philosophia Verlag, 1988. . - Эренфельс, Кристиан фон. «Этическая теория ценности». Международный журнал по этике . Том. 6, 1896, стр. 371-384.

- Эренфельс, Кристиан фон. «Werttheorie und Ethik». Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie . Том. 17, 1893, и Vol. 18, 1894.

Фабиан, Р.

- Фабиан, Р. Жизнь и Виркен фон Кристиан фон Эренфельс . Амстердам: Родопи, 1986. .

Финдли, Дж.Н.

- Финдли, Дж.Н. Теория объектов и ценностей Мейнонга . Лондон: Кларендон, 1963. .

Гилберт, Маргарет

- Гилберт, Маргарет. О социальных фактах . Принстон: Издательство Принстонского университета, 1989. .

Голашевская Мария

- Голашевская Мария. «Эстетические ценности в системе философии Ингардена».

Роман Ингарден и современная польская эстетика . Варшава: Польское научное издательство, 1975.

Роман Ингарден и современная польская эстетика . Варшава: Польское научное издательство, 1975.

Грасия, Хорхе Дж. Э.

- Грасия, Хорхе Дж. Э. «Эль Доблесть, Комо, Куалидад Реласиональ». Дианойя Ануарио де Философия . Año XIX, Núm 19, 1973, стр. 173-178.

- Грасия, Хорхе Дж. Э. «Онтологический статус ценности». Современный школьник . Том. LIII, № 4, май 1976 г., стр. 393-397.

Грассль, Вольфганг

- Грассль, Вольфганг. «Кристиан фон Эренфельс как Werttheoretiker» в Philosophie Schriften . Р. Фабиан (ред.). Мюнхен: Philosophia Verlag, 1982. .

- Грассл, Вольфганг и Барри Смит (ред.). Австрийская экономика . Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 1986. .

Фрондизи, Рисьери

- Фрондизи, Рисьери. «Ценность как гештальт-качество». Журнал ценообразования . Том. VI, № 3, осень 1972, стр. 163-184.

- Фрондизи, Рисьери.

Что такое ценность? . ЛаСаль, Иллинойс: Open Court Publishing, 1971. .

Что такое ценность? . ЛаСаль, Иллинойс: Open Court Publishing, 1971. .

Хартманн Николай

- Хартманн Николай. Этика . Оригинальная публикация 1926 г., пер. Статон Койт. Нью-Йорк: Аллен и Анвин, 1932. .

Хайек, Фридрих А. фон

- Хайек, Фридрих А. фон. Индивидуализм и экономический порядок . Оригинальная публикация 1948 года. Чикаго: University of ChicagoPress, 19.80.

- Хайек, Фридрих А. фон. «Три источника человеческих ценностей», Закон, законодательство и свобода . Том. III. Чикаго: University of Chicago Press, 1973. .

- Хайек, Фридрих А. фон. Новые исследования в области философии, политики, экономики и истории идей . Чикаго: University of Chicago Press, 1978. .

- Хайек, Фридрих А. фон. Цены и производство . Оригинальная публикация 1931 года. Нью-Йорк: издательство Augustus M. Kelly Publishers, 1967.

- Хайек, Фридрих А. фон. Прибыль, проценты и инвестиции .

Оригинальная публикация 1939 г. Клифтон: Augustus M. KellyPublishers, 1975 г. .

Оригинальная публикация 1939 г. Клифтон: Augustus M. KellyPublishers, 1975 г. . - Хайек, Фридрих А. фон. «Правила, восприятие и понятность». Труды Британской академии . Том. 48, 1962, стр. 321-344.

- Хайек, Фридрих А. фон. Роковое самомнение . Чикаго: University of Chicago Press, 1988. .

- Хайек, Фридрих А. фон. Сенсорный порядок . Оригинальная публикация 1952. Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1976. .

Хайдер, Фриц

- Хайдер, Фриц. «Гештальт-теория: ранняя история и воспоминания». Журнал истории поведенческих наук . Том. 6, 1970, стр. 131-139.

Халл, Ричард Т.

- Халл, Ричард Т. «Зачем быть нравственным? Ответ на ответ на ответ .“. Журнал исследования стоимости . Том. 30, № 1-4, 1997.

Хьюм, Дэвид

- Хьюм, Дэвид. Очерки морали, политики и литературы . Оригинальная публикация 1777 г. как том. 1 из очерков и трактатов по нескольким предметам.

Индианаполис: Фонд свободы, 1985. .

Индианаполис: Фонд свободы, 1985. .

Гуссерль, Эдмунд

- Гуссерль, Эдмунд. Логические исследования . Оригинальная публикация 1900-1901 гг., 2 и изд. Транс. Дж.Н. Финдли. Лондон: Рутледж, 1970. .

Ингарден, Роман

- Ингарден, Роман. «Художественно-эстетические ценности». Избранные статьи по эстетике . Мюнхен: Philosophia Verlag, 1985, стр. 91–106.

- Ингарден, Роман. «О нравственном поступке». Аналекта Гуссерлиана . Том. VII: Человек в действии, непреодолимый элемент в человеке, часть II, стр. 151-162.

- Ингарден, Роман. Человек и ценность . Транс. Артюс Шилевич. München: Philosophia Verlag, 1983. Ингарден, Роман. Онтология произведения искусства . Афины: Издательство Университета Огайо, 1989. .

- Ингарден, Роман. Избранные статьи по эстетике, (ред.) П. Дж. Маккормик. Мюнхен: Издательство Католического университета, 1985.

- Ингарден, Роман.

Литературное произведение искусства . Оригинальная публикация 1931 года. Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 1973.

Литературное произведение искусства . Оригинальная публикация 1931 года. Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 1973. - Ингарден, Роман. «Эстетический опыт и эстетический объект». Философия и феноменологические исследования . Том. 21, 1960, стр. 289-313.

Кант, Иммануил

- Кант, Иммануил. Критика суждения . Оригинальная публикация 1790 г., пер. Джеймс Мередит. Оксфорд: ClarendonPress, 1968. .

Кауфманн, Феликс

- Кауфманн, Феликс. «Существуют ли в экономике синтетические предложения A Priori ?». Экономика . Н.С. 4, 1937, стр. 337-342.

Краус, Оскар

- Краус, Оскар. Die Werttheorien: Geschichte und Kritik . Рорер Брюнн, 1937.

Льюис, Кларенс Ирвинг

- Льюис, Кларенс Ирвинг. Анализ знаний и оценка . LaSalle: Открытый двор, 1946 год.

Лотце, Герман

- Лотце, Герман.

Метафизика . Оригинальная публикация 1841 г., пер. Бернар Бозанке. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1887 г.

Метафизика . Оригинальная публикация 1841 г., пер. Бернар Бозанке. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1887 г. - Лотце, Герман. «Über den Begriff der Schönheit». Оригинальная публикация 1845 г., Дэвид Пайперс (ред.). Лейпциг: Кляйнере Шрифтен I, 1885.

- Лотце, Герман. «Über Bedingungen der Kunstschönheit». Оригинальная публикация 1847 г., Дэвид Пайперс (ред.). Лейпциг: Кляйнере Шрифтен II, 1886.

- Люте, Рудольф

- Люте, Рудольф. «Объективизм или децизионизм? Критическая интерпретация теории стоимости Ингардена с ингарденской точки зрения». Журнал Британского общества феноменологии . Том. 9, № 2, 19 мая78, стр. 82-91.

Макалистер, Линда Л.

- Макалистер, Линда Л. (ред.). Философия Брентано . Джеральд Дакворт и Ко. Лтд., 1976.

Макклоски, Дональд М.

- Макклоски, Дональд М. Экономическая риторика . Мэдисон: University of Wisconsin Press, 1985.

.

.

Мейнонг, Алексиус

- Мейнонг, Алексиус. «Теория объектов». Оригинальная публикация 1904, в Р.М. Крисхольм (ред.), Реализм и предпосылки феноменологии . Свободная пресса, 1960, стр. 76-117.

- Мейнонг, Алексиус. «Über Werthaltung und Wert». Архив систематической философии . Том. I, 1895, стр. 327-346.

Менгер, Карл

- Менгер, Карл. Основы экономики . Оригинальная публикация 1871 г., пер. Джеймс Дингуолл и Берт Ф. Хозелиц. Нью-Йорк: Издательство Нью-Йоркского университета, 1976. 9.0010

- Ясли, Карл. Проблемы экономики и социологии . Оригинальная публикация 1883 г., пер. Фрэнсис Дж. Нок, Университет Иллинойса, Урбана, 1963. Также перепечатано как «Исследования метода социальных наук» со специальной ссылкой на экономику . Нью-Йорк: New York University Press, 1985.

Мизес, Людвиг фон

- Мизес, Людвиг фон. Эпистемологические проблемы экономики .

Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 19.81.

Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 19.81. - Мизес, Людвиг фон. Либерализм . Транс. Ральф Райко, Фонд экономического образования, Inc. Нью-Йорк: Ирвингтон-на-Гудзоне, 1996.

- Мизес, Людвиг фон. Действия человека . Оригинальная публикация 1949 года. Чикаго: Contemporary Books Inc., 1963. .

- Мизес, Людвиг фон. Социализм . Оригинальная публикация 1951 г., пер. Дж. Кахане. Индианаполис: Классика свободы, 1981. .

- Мизес, Людвиг фон. Теория денег и кредита. Индианаполис: Фонд свободы, 1981.

- Мизес, Людвиг фон . Высшая основа экономической науки . Канзас-Сити: Sheed Andres and McMeel, Inc., дочерняя компания Universal Press Syndicate, 1962. .

Мур, Г.Э.

- Мур, Г.Э. Принципы этики . Оригинальная публикация 1902 года. Буффало, Нью-Йорк: Prometheus Books, 1988. .

Маллиган, Кевин

- Маллиган, Кевин. «Обещания и другие социальные акты: их составляющие и структура».

Speech Act and Sachverhalt: Reinach и основы реалистической феноменологии . Дордрехт: Рейдель, 1987. .

Speech Act and Sachverhalt: Reinach и основы реалистической феноменологии . Дордрехт: Рейдель, 1987. . - Маллиган, Кевин (ред.). Разум, значение и метафизика: философия и теория языка Антона Марти . Дордрехт: Nijhoff, 1990.

- Маллиган, Кевин, Питер М. Саймонс и Барри Смит. «Правдотворцы». Философия и феноменологические исследования . Том. 44, 1984, стр. 287-321.

Нишияма, Чиаки и Курт Р. Леубе

- Нишияма, Чиаки и Курт Р. Леубе (ред.). Сущность Хайека . Стэнфорд: издательство Гуверовского института, 1984. .

Новак, М.

- Новак, М. «Ключ к «субстанции» Аристотеля ». Философия и феноменологические исследования, Vol. 24, 1963-64, стр. 1-19.

Ньири, Дж. К.

- Ньири, Дж. К. (ред.). Австрийская философия: исследования и тексты . Мюнхен: Философия, 1981.

- Ньири, Дж. К. (ред.). От Больцано до Витгенштейна: Традиция австрийской философии .

Вена: Гёльдер-Пихлер-Темпски, 1986. .

Вена: Гёльдер-Пихлер-Темпски, 1986. .

Оссовская Мария

- Оссовская Мария. Социальные детерминанты моральных идей . Издательство Пенсильванского университета, 1970. .

- Оссовская Мария. «Проблема универсальных моральных норм», в социальных детерминантах моральных идей . Издательство Пенсильванского университета, 1970, стр. 109-123.

Перри, Ральф Бартон

- Перри, Ральф Бартон. «Теория стоимости в защиту ». Журнал философии . Том. XXVVIII, 1931, стр. 449-460.

- Перри, Ральф Бартон. «Дьюи и Урбан о оценочных суждениях». Журнал философии . Том. XVI, 1917, стр. 169-181.

- Перри, Ральф Бартон. «Экономическая ценность и моральная ценность». Ежеквартальный экономический журнал . Том. ХХХ, 1916, стр. 443-485.

- Перри, Ральф Бартон. Общая теория стоимости . Нью-Йорк, 1926 год.

- Перри, Ральф Бартон. Ценные сферы . Кембридж, Массачусетс, 1954 г.

.

. - Перри, Ральф Бартон. «Определение ценности». Журнал философии . Том. XI, 1914, стр. 141-162.

- Перри, Ральф Бартон. «Ценность и ценность». Журнал философии . Том. XIX, 1922, стр. 477-489.

Поребски, Чеслав

- Поребски, Чеслав. Польская теория стоимости . Университет Яггеллонски. Краков: Совместное издание Краковской экономической академии и Ягеллонского университета, 1996.

Райнах, Адольф

- Райнах, Адольф. «Априорные основы гражданского права». Оригинальная публикация 1913 г., пер. Джона Ф. Кросби в Aletheia . Том. III, 1983, стр. 2-142.

Риккерт, Генрих

- Риккерт, Генрих. «Фон Система дер Верте». Логотипы . Том. IV, 1913.

Ротбард, Мюррей Н.

- Ротбард, Мюррей Н. «В защиту «крайнего априоризма»». Южный экономический журнал . Том. 23, 1957, стр. 315-320.

- Ротбард Мюррей Н.

Этика свободы . Атлантическое нагорье: Humanities Press, 1982. .

Этика свободы . Атлантическое нагорье: Humanities Press, 1982. .

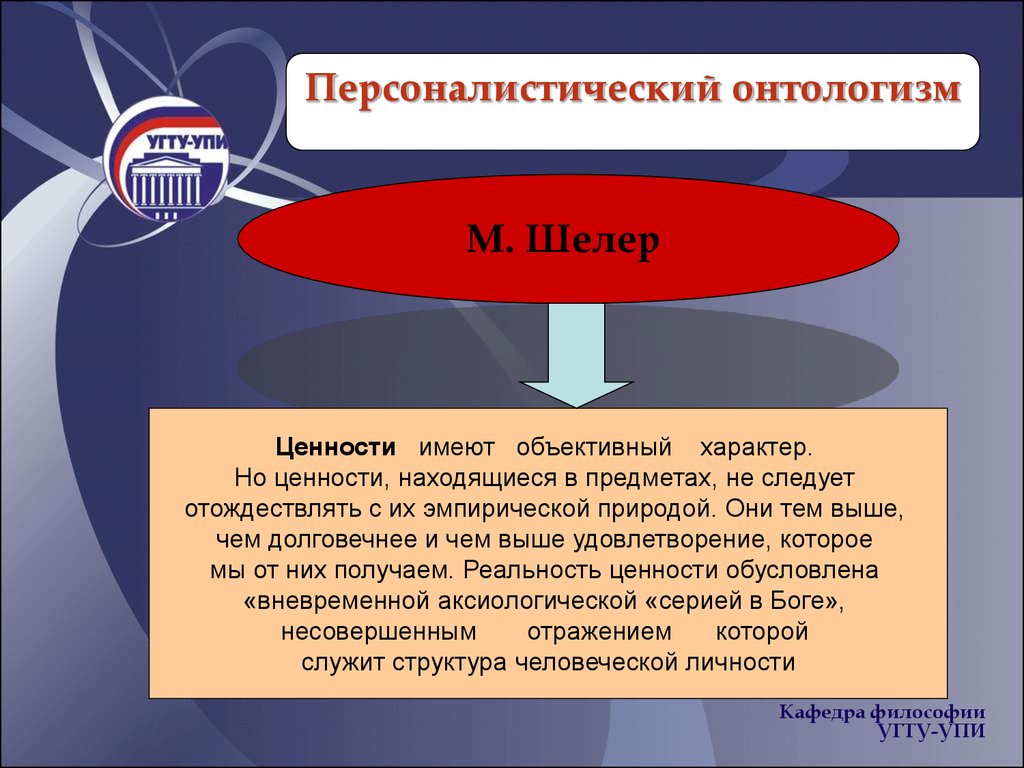

Шелер, макс.

- Шелер, макс. Формализм в этике и неформальная этика ценностей . Оригинальная публикация 1913-16, пер. М. С. Фрингс и Р. Л. Фанк. Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 1973. .

- Шелер, макс. Природа симпатии . Оригинальная публикация 1923 г., пер. П. Хит. Лондон: Рутледж, 1954. .

- Шелер, макс. Vom Umsturz der Werte . Лейпциг: Der Neue Geist, 1919.

Сирл, Джон Р.

- Сирл, Джон Р. Намеренность . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1983. .

- Сирл, Джон Р. Разум, мозг и наука . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1984. .

- Сирл, Джон Р. Конструирование социальной реальности . Нью-Йорк: Свободная пресса, 1995. .

Шермур, Джереми

- Шермур, Джереми. Хайек и после .

Нью-Йорк: Рутледж, 1996. .

Нью-Йорк: Рутледж, 1996. .

Сколимовский, Хенрик

- Сколимовский, Хенрик. Польская аналитическая философия . Лондон: Humanities Press, 19.67.

Саймон, Питер М.

- Саймон, Питер М. Части: Очерк онтологии . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1987. .

Смит, Барри

- Смит, Барри . Австрийская философия, Наследие Франца Брентано . Чикаго: Открытый суд, 1994. .

- Смит, Барри (ред.). Основы гештальт-теории . Вена: Philosophia Verlag, 1988. .

- Смит, Барри (изд. . ) . Части и моменты: исследования по логике и формальной онтологии . Мюнхен: Philosophia Verlag, 1982. .

- Смит, Барри. «Теория стоимости Кристиана фон Эренфельса». Амстердам: Лебен и Верк, 1986.

- Смит, Барри и Дэвид Вудрафф Смит (ред. ). Кембриджский компаньон Гуссерля . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1995.

.

.

Столниц, Джером

- Столниц, Джером. «Об истоках эстетического бескорыстия». Журнал эстетики и искусствоведения. Том. 20, зима 1961 г., стр. 131–143.

- Столниц, Джером. «О значении лорда Шефтсбери в современной эстетической теории». Философский ежеквартальный журнал . Том. 11, 1961, стр. 97-113.

Татаркевич Владислав

- Татаркевич Владислав. История эстетики . Варшава: Польское научное издательство, 1970. .

Урбан, Уилбур М.

- Урбан, Уилбур М. «Онтологические проблемы ценности ». Журнал философии . Том. XIV, 1917, стр. 309-327.

- Урбан, Уилбур М. Оценка: ее природа и законы . Лондон: S. Sonnenschein & Co., Ltd., 1909. .

Веркмайстер, Уильям Х.

- Веркмайстер, Уильям Х . Исторический спектр теорий ценности . Линкольн, Небраска: издательство Johnsen Publishing Company, 1970.

.

. - Werkmeister, Уильям Х. Теории этики . Линкольн, Небраска: издательство Johnsen Publishing Company, 1961. .

Визер, Фридрих фон

- Визер, Фридрих фон. Социальная экономика . Транс. А. Форд Хинрикс. Нью-Йорк: Гринберг, 1927. .

- Визер, Фридрих фон. Натуральная стоимость . Транс. Кристиан А. Маллок. Нью-Йорк: Келли и Миллман, 1956. .

Витасек, Стефан

- Витасек, Стефан. Grundzüge der allgemeinen Ästhetik . Лейпциг: Барт, 1904. .

Войтыла, Кароль

- Войтыла, Кароль. (Иоанн Павел II) Centesimus Annus (К сотой годовщине Rerum Novarum), Энциклика, 1 мая 1991 г.

- Войтыла, Кароль. (Иоанн Павел II) Действующее лицо, пер. Анджей Потоцкий. Бостон: издательство D. Reidel Publishing Company, 1979. .

Зеланец, Войцех

- Зеланец, Войцех. Непокорный синтетический априори .

Люблин: Артом, 1996. .

Люблин: Артом, 1996. .

Суньига, Глория Л.

- Суньига, Глория Л. «Онтология экономических объектов», Американский журнал экономики и социологии . Том. 58, № 2. Апрель 1999 г., стр. 299-312.

- Суньига, Глория Л. «Истина в экономическом субъективизме», Journal of Markets and Morality . Том. 1, № 2, октябрь 1998 г., стр. 158-168.

Аксиология – HiSoUR История культуры

Философская аксиология – это общее учение о ценностях. Как философское направление она была создана только в 19 веке. Представители аксиологии – напр. Как Оскар Краус – находит свой вопрос уже в этике блага греческих философов, хотя один из самых влиятельных представителей философии ценности, Макс Шелер, развивал свою теорию в противовес этике блага. Как основоположник философии ценности Ю. а. Герман Лотце. В общем, понятие стоимости было захвачено широким влиянием интенсивных дискуссий на рубеже двадцатого века и рецепцией работ Фридриха Ницше, в которых этот термин часто встречается. Термин «аксиология» восходит к Эдуарду фон Гартману, который впервые использовал этот термин в 1887 году в своей «Философии прекрасного».

Термин «аксиология» восходит к Эдуарду фон Гартману, который впервые использовал этот термин в 1887 году в своей «Философии прекрасного».

Аксиология изучает в основном два вида ценностей: этику и эстетику. Этика исследует понятия «правильно» и «хорошо» в индивидуальном и общественном поведении. Эстетика изучает понятия «красота» и «гармония». Примером формальной аксиологии, попытки изложить принципы ценности с математической строгостью, является наука о ценности Роберта С. Хартмана.

Контекст

Однако явное размышление о ценностях предшествует понятию аксиологии и восходит к Юму, который в основном занимается моральными и эстетическими ценностями и разрабатывает антиметафизическую и номиналистическую теорию ценностей. Однако теория Дэвида Юма определяет ценности как принципы моральных и эстетических суждений, точка зрения, которая будет подвергнута критике Фридрихом Ницше и его генеалогической концепцией ценностей, согласно которой не только эстетические и моральные суждения зависят от ценностей, но даже научные истины и повседневные наблюдения отвечают определенным ценностям и способам оценки (волюнтаристский иррационализм, близкий Артуру Шопенгауэру и противоречащий Просвещению, продвигаемому Иммануилом Кантом).

Перед ними в порядке важности была бы философия Иммануила Канта, который поместил бы возможность Этики в основу Субъекта и Субстанционального Разума (а не в простую инструментальную рациональность расчета в стиле утилитаризма Бентама). Для Канта этика может быть только в том случае, если перед навязанной Гетерономией есть Свобода, условие необходимой Автономии.

Таким образом, для Канта, в отличие от консервативного Юма, Мир Необходимости есть Мир Физики, то есть Мир Механики Ньютона (Кант был скорее физиком, чем профессором философии). Кант, критически читающий Юма, спасает физику Ньютона, но разрабатывает Субъектную Теорию как Высшее Основание своей философской системы («Gründ», по-немецки), идею, развитую позже Г. Фихте, а затем Г.Ф.В. Гегелем. Для целей Этики Канту нужна здесь не любимая им ньютоновская физика, а регулирующие идеи разума (субстанциального), использующего рассудок (категории инструментального разума для построения научного знания) и чувствительность (эмпирические, чувственный опыт). Таким образом, Кант примиряет научный и философский разум с возможностью практической эмансипации (политики и этики). Великие ценности Канта больше не будут окаменевать в старой метафизике религиозного вдохновения 9 .0005

Таким образом, Кант примиряет научный и философский разум с возможностью практической эмансипации (политики и этики). Великие ценности Канта больше не будут окаменевать в старой метафизике религиозного вдохновения 9 .0005

С другой стороны, и из другой дискурсивной матрицы, Маркс от «Критики к политической экономии» развивает критику стоимости, которая выходит за рамки критики к обычной мистификации между потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Таким образом, Маркс развивает критику экономической концепции стоимости, чтобы в значительной степени поддержать свою критику и социально-экономический анализ. Конечно, цена не есть ценность, но прочтение этой социальной критики не религиозное, не моралистическое, не метафизическое, а с научно-социальными претензиями. Конечно, марксистская критика, хотя и опирается на философские элементы, выходит за их пределы, ибо исходит из тех общественно-исторических элементов, которые это позволяют. Маркс, а затем марксизм (в их различных дискурсивных развитиях) предлагают (n) Теорию и Праксис, ту часть его Теории Истории (обычно известную как Исторический Материализм, в его различных вариантах), а также из его социологической концепции, которая начинается с современной теории «классовой борьбы», чтобы объяснить различные гегемонии и формы господства, в различных конкретно-исторических формациях и в самых общих способах производства. (Например: рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, азиатский способ производства, деспотически-налоговый способ производства, капиталистический способ производства, бюрократический способ производства, социалистический способ производства и т. д. Основным дискурсивным вкладом Маркса был его критика современного отчуждения подавляющего большинства населения мира в рамках капиталистической мир-системы, таким образом, порождает «фетишизм товаров» 9 .0005

(Например: рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, азиатский способ производства, деспотически-налоговый способ производства, капиталистический способ производства, бюрократический способ производства, социалистический способ производства и т. д. Основным дискурсивным вкладом Маркса был его критика современного отчуждения подавляющего большинства населения мира в рамках капиталистической мир-системы, таким образом, порождает «фетишизм товаров» 9 .0005

До и после человеческого экономического излишка существуют торговые отношения. Но именно при капитализме как господствующем способе производства и, прежде всего, при промышленном капитализме и, конечно, при нынешнем финансовом капитализме человеческие отношения в обобщенном виде обусловливаются товарной формой. Это означает, что подавляющее большинство нынешних социальных ценностей имеет меркантилистское происхождение. Таким образом, человек, чей труд есть общественное начало всякого богатства, отщепляется от этой генеалогии, от этого общественного генезиса и в конце концов оказывается менее ценным, чем его продукция, которая есть товар. Эти коллективные культурные операции иногда осуществляются очень тонко и с использованием элементов коллективного бессознательного (см. Фрейда и вклад психоанализа здесь), потому что человек обречен на воспроизведение своей непосредственной жизни посредством своей отчужденной работы, следовательно, он может не знает структурного происхождения своего коллективного отчуждения. Таким образом, решение было бы не только этическим и дискурсивным, но и теоретическим и политическим практическим, так что оно могло бы трансформировать свое нынешнее отчужденное социальное состояние.)

Эти коллективные культурные операции иногда осуществляются очень тонко и с использованием элементов коллективного бессознательного (см. Фрейда и вклад психоанализа здесь), потому что человек обречен на воспроизведение своей непосредственной жизни посредством своей отчужденной работы, следовательно, он может не знает структурного происхождения своего коллективного отчуждения. Таким образом, решение было бы не только этическим и дискурсивным, но и теоретическим и политическим практическим, так что оно могло бы трансформировать свое нынешнее отчужденное социальное состояние.)

Теории

Исторически философия стоимости восходит к принятию концепции стоимости национальной экономики; у Иммануила Канта, например, разговор об «абсолютной ценности» доброй воли представляет собой такое метафорическое принятие концепции экономической ценности. Концепция ценности уже играет значительную роль в этике Якоба Фридриха Фрайса, но Лотце был точкой отсчета более поздних философий ценностей. распространено и играло большую роль в позднеморальном творчестве Джона Дьюи, поэтому для выражения value в англоязычных странах придавалось такое же повседневное употребление, как и в немецкоязычных районах.

Лотце принял объективную философию ценностей и приписал ценности собственному способу: «действительности». Субъективные ценностные теории, напротив, исходят из оценочного суждения как основы ценности: оценочный человек устанавливает отношение между своей шкалой и предметом, представляющим ценность вещи.

Если в основе меры стоимости лежит чувство удовольствия через удовлетворение потребностей, то возникает психологическая теория ценности. Если ценностям придается только относительная важность и значимость, это приводит к ценностному релятивизму как особой форме релятивизма.

Наиболее выдающимися ценностными теориями 19-го и 20-го веков были:

неокантианство Badische Schule Генриха Риккерта и Вильгельма Виндельбанда, которые приписывают ценностям трансцендентный статус и приписывают им способ проверки, который следует отличать от способа (эмпирического) бытия. Ценности образуют свое собственное царство и имеют абсолютную значимость, существуют, но не в модусе бытия.

философия жизни Фридриха Ницше, которая определяет Weltanschauung как результат уважения как «физиологических требований для сохранения определенного вида жизни» и ценностей. Эта признательность выражается в воле к власти. Поэтому он требует переоценки всех ценностей.

австрийская философия ценности Франца Брентано и его учеников Кристиана фон Эренфельса, Эдмунда Гуссерля и Алексиуса Мейнонга

неовитализм Эдуарда фон Гартмана

британский интуитивизм Джорджа Эдварда Мура, Гастингса Рашдалла (1858-1924) и Уильяма Дэвида Росса

прагматизм Уильяма Джеймса, Джона Дьюи и Кларенса Ирвинга Льюиса

Wertphilosophie ценностной феноменологии Макса Шелера и Николая Хартмана, которая следует ранней феноменологии Гуссерля. Шелер обращается к чувству ценности: оно проявляется в интуитивной любви (как выражение ценного) или ненависти (как выражении недозволенного) к вещи до того, как ее значение было рационализировано. Сами ценности образуют независимую от бытия империю материальных качеств (Шелер).

, а также нейрореализм Ральфа Бартона Перри (1876-1957).

Виндельбанд объяснил философию ценности критической науке об общих ценностях. Этим она отличается от точных наук, которые исследуют и систематизируют законы природы и частные явления. Философия ценности образует подлинный центр философии.

Математически точная наука о стоимости стояла в центре работы Роберта С. Хартмана. Благодаря разработанной им аксиоме науки о ценностях стало возможным построить точную науку о ценностях независимо от различных этических моральных ценностей.

Теория стоимости как всеобъемлющий философский подход, как она была подготовлена Лотце, Гартманом и юго-западным немецким неокантианством, u. а. подвергся резкой критике со стороны Мартина Хайдеггера. Сегодня она уже не представлена как философская теория, хотя еще имеет сторонников в юриспруденции (например, во влиятельной школе Рудольфа Сменда) и даже анализ оценочного суждения является совершенно особой темой аналитической философии. Некоторыми представителями философии ценности была философия ценности XIX в.го и начала 20 века, однако, в качестве основы других философских дисциплин, поскольку они претендовали в качестве основы для других областей, таких как логика, этика, эпистемология, философия права, философия культуры, философия религии, социальная философия, политическая философия, экономика и эстетика на службе.

Некоторыми представителями философии ценности была философия ценности XIX в.го и начала 20 века, однако, в качестве основы других философских дисциплин, поскольку они претендовали в качестве основы для других областей, таких как логика, этика, эпистемология, философия права, философия культуры, философия религии, социальная философия, политическая философия, экономика и эстетика на службе.

Формальная аксиология

Одной из областей, в которой исследования продолжаются больше всего, является так называемая формальная аксиология, которая состоит в попытке исследовать природу и основы ценности с математической строгостью.

Этот термин иногда также используется в экономической науке, для которой содержанием теории ценностей является понятие добра, определяемое гораздо более субъективным образом, чем понятие этики или эстетики (которые имеют дело с добром «само по себе»), которые приводит различные дисциплины к совершенно разным утверждениям, часто противоречащим друг другу.

Например, сказать, что Людвиг ван Бетховен предпочитает Бон Джови (подтверждение того, что он предпочитает это), совсем другое дело, чем сказать, что Бетховен в музыкальном плане превосходит Бон Джови, независимо от вкуса слушателя (подтверждение внутренней ценности их музыки). музыка).

Ценности

Согласно традиционной концепции ценности могут быть объективными или субъективными. Примеры объективных ценностей включают добро, истину или красоту, которые сами являются целями. Однако они считаются субъективными ценностями, когда представляют собой средство для достижения цели (в большинстве случаев характеризующееся личным желанием).

Кроме того, значения могут быть фиксированными (постоянными) или динамическими (изменяющимися). Ценности также могут быть дифференцированы в зависимости от их важности и могут быть концептуализированы в терминах иерархии, и в этом случае одни будут занимать более высокое положение, чем другие.

Фундаментальная проблема, которая развивается с самого начала аксиологии, к концу девятнадцатого века, это проблема объективности или субъективности совокупности ценностей. Макс Шелер займет первое из двух мест. Субъективизм с самого начала будет противостоять такому подходу. И он поймет — по-старому Протагору, — что собственно человеческое есть мера всех вещей, того, что стоит и чего нет, и того же масштаба ценностей, не имеющего поддержки во внешней действительности. Альфред Жюль Вчера в своей ранней работе «Язык, истина и логика» не ставит вопрос о оценочных суждениях, потому что они не соответствуют принципу эмпирической проверки. Таким образом, этическое и эстетическое являются не более чем «выражениями» духовной жизни субъекта. Не поддающийся проверке захват внешнего мира.

Макс Шелер займет первое из двух мест. Субъективизм с самого начала будет противостоять такому подходу. И он поймет — по-старому Протагору, — что собственно человеческое есть мера всех вещей, того, что стоит и чего нет, и того же масштаба ценностей, не имеющего поддержки во внешней действительности. Альфред Жюль Вчера в своей ранней работе «Язык, истина и логика» не ставит вопрос о оценочных суждениях, потому что они не соответствуют принципу эмпирической проверки. Таким образом, этическое и эстетическое являются не более чем «выражениями» духовной жизни субъекта. Не поддающийся проверке захват внешнего мира.

Однако, с точки зрения Ницше, нет существенной разницы между тем, что традиционная концепция называет «ценностными суждениями» и научными суждениями, поскольку и те, и другие основаны на исторически сложившихся оценках, которые сами по себе составляют специфические способы интерпретации и жизни. Кроме того, нет существенной разницы между суждением и действием, поскольку и то, и другое состоит в развертывании определенных сил, которые по определению являются ценными силами и движение которых также зависит от предыдущих оценок.

В философском мышлении есть центральный пункт: какими мы хотим стать в будущем, в лучшем состоянии. Для того, чтобы перейти от текущего состояния к лучшему, необходимо сначала понять, что для внесения улучшений мы должны найти их в определенных ключевых точках. В мыслях мы всегда называли их философской аксиологией или экзистенциальной аксиологией, то есть ценностями, основанными на действии, которое завтра может привести нас к лучшему состоянию; Это потому, что ценности придают смысл и согласованность нашим действиям.

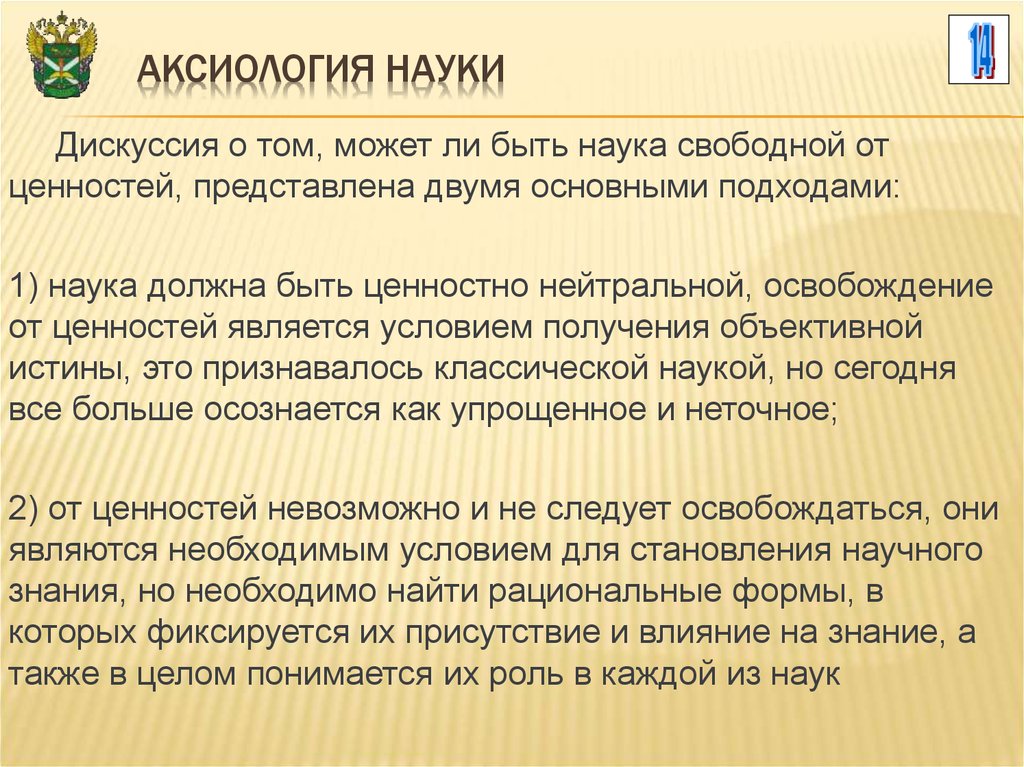

Природа ценности вызывает споры среди ученых разных дисциплин. Это сложная проблема, требующая философской конкретизации. Аксиология – это наука, изучающая ценности, и они имеют философский оттенок. В статье кратко представлены предшественники аксиологии и представлены различные интерпретации понятия ценности, анализируя их с точки зрения марксистской философии. Выделен диалектико-материалистический ответ по отношению к стоимости, утверждающий, что это социальное явление, имеющее значение в контексте субъектно-объектных отношений и выражающее потребности и интересы человека или всей природы.

Ценностная нейтральность

Выражение ценностная нейтральность, употребляемое Максом Вебером в его лекциях (эссе и политике), вошло в обиход в смысле защиты точки зрения (в частном случае историка или социолога), которая утверждает максимум объективности, противостоящей каждому ценностному суждению и всякой критике того, что составляет предмет его исследования.

Книга Роберта М. Пирсига, очень известного в Италии, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», изданная Adelphi, в наибольшей степени способствовала популяризации термина «аксиология», хотя и вне всякого технического контекста.

Термины

Если две ценности находятся в конфликте и не могут быть реализованы, не подвергая опасности друг друга, то аксиология говорит о ценностной антиномии. Сегодняшнее повседневное и нефилософское использование технического языка (юридического, социологического…) понятия ценности, которое не соответствует ни одной философски разработанной современной теории ценности, привело к многочисленным композициям: -Neumann), потеря стоимости (Руперт Лей) или результат синтеза стоимости (Helmut Klages) (см.

Кантом заканчивается традиция и период

рассмотрения ценности как блага и с

Канта же начинается этап понимания

ценности как значимого для человека.

В основе аксиологии Канта, как и у

Бэкона, лежит

категория долга.

Именно чувство долга, считал Кант,

отличает людей от животных и обеспечивает

путь к благу.

Кантом заканчивается традиция и период

рассмотрения ценности как блага и с

Канта же начинается этап понимания

ценности как значимого для человека.

В основе аксиологии Канта, как и у

Бэкона, лежит

категория долга.

Именно чувство долга, считал Кант,

отличает людей от животных и обеспечивает

путь к благу.

Истинное и очевидное . Оригинальная публикация 1930 г., пер. Р.М. Чисхолм. Лондон: Рутледж и Кегал Пол, 1961.

Истинное и очевидное . Оригинальная публикация 1930 г., пер. Р.М. Чисхолм. Лондон: Рутледж и Кегал Пол, 1961. «Этика как эмпирическая дисциплина». Оригинальная публикация 1989 г., пер. Чеслава Поребского в Польской теории ценностей . Совместное издание Краковской экономической академии и Ягеллонского университета, 1996 г., стр. 121-128.

«Этика как эмпирическая дисциплина». Оригинальная публикация 1989 г., пер. Чеслава Поребского в Польской теории ценностей . Совместное издание Краковской экономической академии и Ягеллонского университета, 1996 г., стр. 121-128. «О гештальт-качествах». Оригинальная публикация 1890 г., пер. Барри Смитин Основы гештальт-теории, (ред.) Барри Смит. Мюнхен: Philosophia Verlag, 1988.

«О гештальт-качествах». Оригинальная публикация 1890 г., пер. Барри Смитин Основы гештальт-теории, (ред.) Барри Смит. Мюнхен: Philosophia Verlag, 1988. Роман Ингарден и современная польская эстетика . Варшава: Польское научное издательство, 1975.

Роман Ингарден и современная польская эстетика . Варшава: Польское научное издательство, 1975. Что такое ценность? . ЛаСаль, Иллинойс: Open Court Publishing, 1971.

Что такое ценность? . ЛаСаль, Иллинойс: Open Court Publishing, 1971. Оригинальная публикация 1939 г. Клифтон: Augustus M. KellyPublishers, 1975 г.

Оригинальная публикация 1939 г. Клифтон: Augustus M. KellyPublishers, 1975 г. Индианаполис: Фонд свободы, 1985.

Индианаполис: Фонд свободы, 1985. Литературное произведение искусства . Оригинальная публикация 1931 года. Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 1973.

Литературное произведение искусства . Оригинальная публикация 1931 года. Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 1973. Метафизика . Оригинальная публикация 1841 г., пер. Бернар Бозанке. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1887 г.

Метафизика . Оригинальная публикация 1841 г., пер. Бернар Бозанке. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1887 г.

Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 19.81.

Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 19.81. Speech Act and Sachverhalt: Reinach и основы реалистической феноменологии . Дордрехт: Рейдель, 1987.

Speech Act and Sachverhalt: Reinach и основы реалистической феноменологии . Дордрехт: Рейдель, 1987. Вена: Гёльдер-Пихлер-Темпски, 1986.

Вена: Гёльдер-Пихлер-Темпски, 1986.

Этика свободы . Атлантическое нагорье: Humanities Press, 1982.

Этика свободы . Атлантическое нагорье: Humanities Press, 1982. Нью-Йорк: Рутледж, 1996.

Нью-Йорк: Рутледж, 1996.

Люблин: Артом, 1996.

Люблин: Артом, 1996.