Как порядочные люди делают зло без угрызений совести

Альберт Бандура, один из самых выдающихся психологов современности, анатомирует феномен зла и анализирует, как отказ от моральной ответственности и самоосуждения за совершение зла на разных уровнях толкает обычных людей к совершению жестокости.

ПОВЕДЕНИЕМоральное, социальное и экономическое оправданиеЛюди редко делают зло, не оправдывая при этом своих действий для самих себя. При помощи моральных и социальных обоснований деструктивному поведению приписываются благородные цели, а справедливые и достойные цели, в свою очередь, используются для оправдания деструктивных действий. Моральный императив позволяет людям сохранять самоуважение несмотря на то, что они причиняют вред другим.

То, как моральное оправдание усиливает деструктивное поведение, видно на примере военного дела. Превращение социализированных индивидуумов в безжалостных бойцов достигается не манипуляцией их личностными качествами, агрессивными побуждениями или моральными принципами, а внушением им убеждения в моральности убийства. Именно это позволяет солдатам убивать без самоосуждения. В рамках внушённой им системы моральных ценностей, солдаты начинают считать себя борцами с жестокими тиранами, защитниками высоких ценностей, миротворцами и даже спасителями человечества. Когда солдаты возвращаются к гражданской жизни, то снова принимают моральную ответственность и начинают осуждать себя за агрессивное поведение.

Именно это позволяет солдатам убивать без самоосуждения. В рамках внушённой им системы моральных ценностей, солдаты начинают считать себя борцами с жестокими тиранами, защитниками высоких ценностей, миротворцами и даже спасителями человечества. Когда солдаты возвращаются к гражданской жизни, то снова принимают моральную ответственность и начинают осуждать себя за агрессивное поведение.

Cлучай сержанта Элвина Йорка — хрестоматийный пример морального оправдания убийства. Йорк был искусным стрелком, но, будучи набожным христианином, просил освободить его от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Все его просьбы были отклонены. Командир батальона цитировал Библию, чтобы убедить Йорка, что при определённых обстоятельствах убивать — обязанность христианина. В итоге Йорк стал одним из самых выдающихся бойцов в истории современного военного дела. Имея в своём распоряжении лишь небольшое количество солдат, он одержал верх над существенно превосходящими по количеству силами врага.![]()

Вольтер очень верно заметил: «Кто может заставить вас верить в абсурдные вещи, тот может заставить вас совершать зверства». Простые, порядочные люди совершили немало зверств во имя благородных идей, принципов, доктрин и националистических лозунгов.

Политизация религии также имеет долгую и кровавую историю. В 1095 году папа Урбан II так призывал христиан в крестовый поход: «Всем идущим туда, в случае их кончины, отныне будет отпущение грехов. Пусть выступят против неверных в бой». Не забыл он и дегуманизировать врагов-мусульман: «… посодействовать восточным христианам в изгнании из пределов христианского мира той негодной породы людей».

Точно так же исламские экстремисты рассматривают джихад как оборонительную войну против неверных, стремящихся подчинить себе весь мусульманский мир. Исламисты верят, что исполняют волю Аллаха. Ответственность за террор, таким образом, переносится на бога. Перекладывание ответственности позволяет террористам преподносить свои атаки как оправданный ответ на злодения неверных, а выгодное сравнение с атомной бомбардировкой Японии — выдать джихад за акт альтруизма. Отбеливать терроризм помогают и метафоры: «ветер веры» уносит «погрязшх в разврате деспотов».

Отбеливать терроризм помогают и метафоры: «ветер веры» уносит «погрязшх в разврате деспотов».

Бывший священник пресвитерианской церкви Пол Хилл, убивший врача перед клиникой, делающей аборты, так оправдывал свой поступок: «Закон Божий предписывает нам защищать беззащитных». А выгораживая другого убийцу врача, Хилл прибег к выгодному сравнению, сказав, что такое убийство не менее справедливо, чем убийство Гитлера. Перед казнью Хилл заявил, что ни в чём не раскаивается.

Аморальные практики в некоторых сферах бизнеса оправдываются экономическими аргументами, основанными на вере в свободный рынок. Стандартное оправдание звучит примерно так: отсутствие ограничительных мер способствует развитию технологий, а успешные отрасли промышленности, в свою очередь, обеспечивают экономический рост, что ведёт к повышению благосостояния граждан. Таким образом, то, что выгодно бизнесу, выгодно всем.

ЭвфемизмыЯзык обуславливает восприятие явлений и образ мыслей, который лежит в основе поступков людей. Приемлемость или неприемлемость определённых действий, таким образом, сильно зависит от того, какими словами называются эти действия. Вот почему сокрытие аморальности поступков при помощи эвфемизмов может быть эффективным средством.

Приемлемость или неприемлемость определённых действий, таким образом, сильно зависит от того, какими словами называются эти действия. Вот почему сокрытие аморальности поступков при помощи эвфемизмов может быть эффективным средством.

К эвфемизмам относятся нейтральные и витиеватые формулировки, безличный пассивный залог и профессиональный жаргон. Нейтральные формулировки повсеместно используются в армии, чтобы устранить колебания перед совершением убийств. Солдаты «ликвидируют» людей, а не убивают их; бомбардировки называются «принудительной дипломатией», а случайные убийства гражданских лиц — «сопутствующим ущербом». Лингвистическая чистка полностью устраняет человеческий аспект.

Нередко для сокрытия фактов и аморальности происходящего используются витиеватые формулировки, состоящие из нагромождения длинных слов и трудного для понимания жаргона. Кто бы догадался, что «устройства вертикального действия» — это бомбы, а «атмосферные осадки веществ антропогенного происхождения» — это кислотный дождь?

Кто бы догадался, что «устройства вертикального действия» — это бомбы, а «атмосферные осадки веществ антропогенного происхождения» — это кислотный дождь?

Словесный камуфляж может использоваться для маскировки любых видов морально сомнительных действий. Уотергейтский скандал, положивший конец президентству Никсона, изобиловал жаргоном. Политически мотивированное воровство называлось «тайным проникновением», незаконное прослушивание телефонных разговоров — «электронной слежкой», шпионаж — «визуальным наблюдением», а ложь — «иной версией фактов».

Пассивный залог — это языковое средство, позволяющее создать видимость того, что за аморальными действиями стоят безличные силы, а не конкретные люди.

Пассивный залог переносит нас в мир анимизма, где события живут собственной жизнью, а люди не несут за них никакой ответственности.

Даже неодушевлённые предметы иногда наделяются агентностью. Вот как один водитель оправдывался за снос столба: «Столб приближался. Я пытался свернуть, но не успел, и он ударил меня в бампер».

Профессиональный жаргон из законной области иногда заимствуется для придания ауры приемлемости противозаконной. Участники Уотергейтского инцидента называли свой преступный сговор «планом на игру», самих себя «игроками», а свою шайку шпионов «новым отделом разведки». Рассматривание себя как игрока, следующего плану на игру, меньше располагает к моральным сомнениям, чем восприятие себя как обычного вора.

Выгодное сравнениеОценка того или иного поступка самим человеком и окружающими зависит от того, с чем этот поступок сравнивается. Самооправдание при помощи выгодного сравнения с более вопиющими злодеяниями — это ещё один способ создания положительного образа. Выгодное сравнение позволяет выставить меньшее из двух зол не только приемлемым, но и морально верным. Террористы, например, преподносят свои действия как самопожертвование и мученичество, сравнивая их со злодеяниями, совершёнными против народа, с которым они себя идентифицируют.

Террористы, например, преподносят свои действия как самопожертвование и мученичество, сравнивая их со злодеяниями, совершёнными против народа, с которым они себя идентифицируют.

Выгодное историческое сравнение также служит цели самооправдания. Агрессоры любят подчёркивать, что страны вроде Франции и США стали демократическими вследствие вооруженных восстаний против диктатуры.

Чтобы сделать насилие морально приемлемым, выдвигаются два вида аргументов. Во-первых, мирные методы преподносятся как неэффективные для достижения желаемых целей. Во-вторых, утверждается, что насильственные методы позволят предотвратить больше страданий, чем они причинят. Такой анализ затрат и выгод, однако, часто необъективен, а оценка масштаба потенциальной угрозы предвзята. Как следствие, насильстенные методы нередко применяются даже в случае незначительной угрозы на том основании, что если ничего не предпринять, то она может стать намного более серьёзной и привести к ещё большим страданиям.

АГЕНТНОСТЬПерекладывание ответственностиМоральный самоконтроль эффективен тогда, когда человек признаёт, что его действия причиняют зло. Перекладывание ответственности позволяет преуменьшить участие человека в причинении зла.

Перекладывание ответственности позволяет преуменьшить участие человека в причинении зла.

Наиболее вопиющее проявление оправдания бесчеловечности посредством перекладывания ответственности — это геноцид. Управляющие нацистскими концлагерями и их начальники отвергали ответственность за совершённые ими зверства, заявляя, что просто высполняли приказы. Писатель Чарльз Перси Сноу говорил: «Покорные совершили гораздо больше чудовищных преступлений, чем бунтари».

Диффузия ответственностиМоральный самоконтроль также оказывается ослаблен, когда личная агентность отрицается посредством диффузии ответственности за зло. Когда зло совершается группой людей, ответственность за него всегда можно переложить на других. Как очень точно подметил Наполеон: «Коллективные преступления ни на кого не возлагают ответственности».

Разделение труда также снижает уровень ответственности. Большинство процессов требуют участия многих людей, каждый из которых выполняет лишь часть работы, кажущуюся безобидной саму по себе. Когда работа становится рутиной, люди переключают внимание с моральности своих действий на практические моменты фрагментированного процесса и качество выполнения своей части работы.

Ярче всего самооправдание посредством диффузии ответственности наблюдается на примере казни. Введение cмертельной инъекции разделено на этапы, каждый из которых выполняет отдельный специалист. Даже фиксируют приговорённого к смерти на специальном кресле несколько человек. Охранник из тюрьмы Сан-Квентин, фиксировавший ноги заключённых на электрическом стуле в ходе 126 казней, заявил: «Я никогда никого не убивал. Поначалу, возвращаясь домой, я некоторое время думал о происшедшем. Но потом привык. Это просто работа».

ПОСЛЕДСТВИЯПреуменьшение, искажение и отрицание содеянногоДругие способы отключения морального самоконтроля действуют посредством минимизирования, игнорирования или отрицания негативных последствий своих действий. Когда люди причиняют кому-нибудь зло, то избегают признаваться себе в этом, особенно если действуют в одиночку и не могут переложить ответственность на других. Если минимизировать вред не получается, они пытаются оспаривать факты. Пример — упрямые споры по поводу существования глобального потепления и ответственности за него человека.

Когда люди причиняют кому-нибудь зло, то избегают признаваться себе в этом, особенно если действуют в одиночку и не могут переложить ответственность на других. Если минимизировать вред не получается, они пытаются оспаривать факты. Пример — упрямые споры по поводу существования глобального потепления и ответственности за него человека.

В 1973 году фотокорреспондент Ник Ут получил Пулитцеровскую премию за фотографию плачущей девочки, чья одежда была сожжена при напалмовой бомбардировке её деревни. Этот акт гуманизации вероятно сыграл намного большую роль в изменении отношения американского общества к войне, чем все написанные статьи. Американское командование впоследствии запретило снимать военные действия, чтобы не допустить публикации фотографий, показывающих смерть и разрушение.

В большинстве организаций существует иерархия. Высшие чины разрабатывают планы, служащие среднего звена передают их исполнителям, а те исполняют приказы. Чем сильнее люди удалены от последствий губительных действий, тем слабее моральный самоконтроль. Меньше всего ответственности чувствуют посредники, которые не принимают решений и не воплощают их в жизнь.

Высшие чины разрабатывают планы, служащие среднего звена передают их исполнителям, а те исполняют приказы. Чем сильнее люди удалены от последствий губительных действий, тем слабее моральный самоконтроль. Меньше всего ответственности чувствуют посредники, которые не принимают решений и не воплощают их в жизнь.

Сегодняшние технологии массового поряжения управляются дистанционно. Операторы направляют несущие бомбы и ракеты дроны из пункта управления в Неваде. Камеры, установленные на дронах, находят цели в Ираке, Афганистане или Пакистане. Кнопка нажимается в США, а разрушительные последствия имеют место на другом континенте, на расстоянии многих тысяч миль. Более того, эвфемистический военный язык устраняет операторов дронов, которые называются «беспилотными летательными аппаратами».

Помимо склонности не замечать губительных последствий, люди также прибегают к самовнушению, избирательной невнимательности и забывчивости, чтобы снизить воспринимаемые масштаб и серьёзность причинённого вреда. Память открывает много возможностей для искажения фактов. Люди помнят сделанное ими добро, но зачастую не помнят зла.

Память открывает много возможностей для искажения фактов. Люди помнят сделанное ими добро, но зачастую не помнят зла.

Степень морального самоконтроля со стороны тех, кто совершает зло, зависит от их отношения к своим жертвам. Восприятие другого человека как чувствующего существа с такими же потребностями пробуждает эмпатию и сострадание. Причинять ему зло без угрызений совести и самоосуждения в таком случае трудно. Гораздно легче это делать, когда он рассматривается как недочеловек.

Самоосуждение за жестокое обращение с другими людьми можно притупить посредством отрицания за ними человеческих качеств.Дегуманизированные жертвы перестают рассматриваться как люди, наделённые чувствами и мечтами, и становятся «дикарями» и «дегенератами».

Шокирующие снимки, на которых охранники тюрьмы Абу-Грейб с улыбкой на лице издеваются над иракскими заключёнными, вызвали возмущение во всем мире. Голых заключённых заставляли ходить на поводке, ползать на четвереньках, лаять по свистку, возить охранников на спине, носить женское бельё и сношаться друг с другом. Эти издевательства служили охранникам развлечением.

Эти издевательства служили охранникам развлечением.

Рядовой Линди Ингланд, приятная молодая девушка, стала лицом скандала, связанного с пытками заключённых, так как позировала для многих фотографий. Её друзья и родные были шокированы, увидев в кого она превратилась: «Это не она. Она не способна на подобное. В ней нет ни грамма злобы». В интервью немецкому журналу Ингланд сказала, что поначалу возражала против унижений, но так как никто ничего не говорил, она решила, что данная практика была одобрена сверху: «В армии не принято подвергать приказы сомнению. Вы просто делаете то, что вам говорят».

Когда институциональное зло выходит из–под контроля, с целью минимизировать политический ущерб ответственность перекладывается на исполнителей.Это хорошо знакомый всем сценарий. Администрация Джорджа Буша возложила вину за пытки на нескольких солдат, сказав, что те действовали по собственной инициативе. На самом же деле пытки в тюрьме Абу-Грейб были следствием решений на индивидуальном, институциональном и структурном уровнях.

В подразделении, члены которого занимались пытками, новобранцы становились охранниками без соответствующей подготовки. Во время исполнения служебных обязанностей их никто не контролировал. Выше по иерархической лестнице мы обнаруживаем безразличного начальника тюрем. Бригадный генерал Дженис Карпенски не интересовалась тем, что происходило в Абу-Грейбе. По её словам, она лишь выполняла приказ об ужесточении методов допроса. «Фотографии были лишь иллюстрацией того, что предписывали секретные приказы», — сказала она.

На самом высоком уровне заключённые классифицировались как «незаконные комбатанты», и следовательно на них не распространялась Женевская конвенция, защищающая военнопленных от пыток. Юрисконсульт Белого Дома Альберто Гонсалес подверг критике международное право, запрещающее пытки военнопленных, а министр обороны Дональд Рамсфелд одобрил жестокие меры в тюрьме Гуантанамо и в Ираке, чтобы выбить из заключённых сведения об Аль-Каиде.

Во время войны каждая из сторон пытается дегуманизировать врага, чтобы его легче было убивать.

Дегуманизация — это подготовка к массовым зверствам. Заведующего концлагерем однажды спросили, зачем нацисты тратят столько усилий на то, чтобы дегуманизировать своих жертв, если всё равно собираются их убить. Тот объяснил, что это необходимо для того, чтобы операторы газовых камер не испытывали чувства вины.

Некоторые особенности современной жизни располагают к деперсонализации и дегуманизации. Бюрократизация, автоматизация, урбанизация и социальная мобильность обуславливают анонимность и безличность. Незнакомцев легче дегуманизировать, чем знакомых людей.

Атрибуция виныВозложение вины на того, кто подвергся жестокому обращению — это ещё один метод самооправдания. Типичный сценарий — это выбрать из цепочки взаимных атак акт самозащиты со стороны оппонента и преподнести его как изначальную агрессию. После этого оппонента можно обвинить в том, что тот сам навлёк на себя беду, так как именно его враждебные действия спровоцировали конфликт. Следовательно, он заслуживает быть наказан. Ещё один метод самооправдания — рассматривать причинение зла как вынужденную меру. Внешняя атрибуция вины представляет злодея как жертву, вынужденную причинять зло другому человеку в силу обстоятельств.

Ещё один метод самооправдания — рассматривать причинение зла как вынужденную меру. Внешняя атрибуция вины представляет злодея как жертву, вынужденную причинять зло другому человеку в силу обстоятельств.

Атрибуция вины отличается от перекладывания ответственности тем, кто назначается виноватым. В случае атрибуции вины жертва обвиняется в том, что сама спровоцировала агрессию против себя. То есть вина возлагается на жертву. В случае перекладывания ответственности вина за причинённые страдания возлагается на того, кто отдал приказ.

Постепенное моральное отстранениеУсловия, способствующие развитию морального отстранения, не превращают порядочных людей в жестоких мгновенно. Трансформация личности происходит путём постепенной отмены моральных ограничений. Поначалу люди совершают лишь относительно предосудительные поступки, которые вызывают у них лёгкие угрызения совести. По мере того, как склонность к самоосуждению ослабевает вследствие частого совершения предосудительных поступков, уровень жестокости растёт. В итоге люди становятся способны совершать поступки, которые изначально вызывали у них отвращение, почти без угрызений совести. Так бесчеловечность становится нормой. В силу постепенности этого процесса люди не всегда замечают произошедшие с ними перемены.

По мере того, как склонность к самоосуждению ослабевает вследствие частого совершения предосудительных поступков, уровень жестокости растёт. В итоге люди становятся способны совершать поступки, которые изначально вызывали у них отвращение, почти без угрызений совести. Так бесчеловечность становится нормой. В силу постепенности этого процесса люди не всегда замечают произошедшие с ними перемены.

В 1967—1974 годах режим «чёрных полковников» в Греции превращал обычных молодых людей в жестоких палачей. Военная полиция, обучавшая пыткам новых служащих отдела допросов, выбирала юношей из консервативных деревенских семей. Первым делом их изолировали от внешнего мира, изнуряли многочасовым физическим трудом, внушали идеологию диктатуры и приучали к послушанию. Жестокое обращение имело двойную цель: оно учило подчиняться даже самым немыслимым приказам и показывало, как безжалостно подвергать других людей жестокости. На последующих этапах подготовки новобранцы изучали всё более жестокие методы пыток. Поначалу они наблюдали за более опытными коллегами, затем пытали заключённых в группах, и наконец вместе с только одним коллегой. Пытки продолжались часами; когда заключённые теряли сознание, их приводили в чувство и продолжали избивать до тех пор, пока они не признавали ложные обвинения или не предоставляли информацию о врагах режима.

Поначалу они наблюдали за более опытными коллегами, затем пытали заключённых в группах, и наконец вместе с только одним коллегой. Пытки продолжались часами; когда заключённые теряли сознание, их приводили в чувство и продолжали избивать до тех пор, пока они не признавали ложные обвинения или не предоставляли информацию о врагах режима.

В ходе подтоговки новобранцев жестоко наказывали на малейшее проявление сострадания и награждали за умение выбивать признания. В результате они не только начинали гордиться своей жестокостью, но и соревновались друг с другом в пытках. После завершения подготовки жёсткая дисциплина отменялась. Новобранцы, успешно прошедшие подготовку, получали особые привилегии: дорогую одежду, машины, возможность бесплатно путешествовать и посещать увеселительные мероприятия. Власть и привилегии резко контрастировали со скукой и нищетой былой деревенской жизни. Впитав идеологию режима, новоиспечённые мастера пыток становились элитой, обеспечивавшей власть военной диктатуры.

Данный пример показывает, что в соответствующих условиях обычных людей можно заставить совершать невероятно жестокие вещи. Исследования подтверждают, что ужасные зверства совершаются не ужасными людьми, а кем угодно при определённых обстоятельствах. Ларсен и его коллеги провели лабораторный эксперимент, в котором сравнили влияние черт личности и конкретных обстоятельств на агрессивное поведение. Они обнаружили, что черты личности, в том числе враждебность, склонность манипулировать людьми и жажда власти, мало влияют на агрессивность. В то же время, наличие моделей агрессивного поведения повышает как вероятность (35%), так и степень (23%) агрессии. Групповое давление приводит к ещё большему повышению вероятности (79%) и степени (55%) агрессии. Самой распространённой формой самооправдания оказалось перекладывание ответственности. Участники оправдывали себя двумя способами: они говорили либо что просто выполняли то, что им сказали, либо что подчинялись так как приказы исходили от знающих людей. Ещё одним популярным оправданием был вклад в развитие науки.

Ещё одним популярным оправданием был вклад в развитие науки.

Возникает вопрос о том, подразумевает ли отказ от морального самоконтроля самообман. Человек не может при помощи обмана заставить себя поверить во что-либо, если знает, что это ложь. Следовательно, настоящего самообмана не существует.

В случае с самообманом человек избегает действий, которые, как он подозревает, могут обнаружить факты, о которых он не хочет знать. Однако подозревать — не то же самое, что знать наверняка. До тех пор, пока человек не узнает правду, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что его нынешние представления ошибочны.

Самообман не всегда имеет место исключительно в сознании человека. Иногда ему способствует устройство социальных систем. В некоторых случаях негласные договорённости или сложные процедуры держат руководителей в неведении относительно того, что делают их подчинённые.

Помимо собственной совести, люди также считаются с мнением окружающих о себе. Им важно, как они выглядят в глазах других людей. Угроза социальных санкций удерживает их от совершения предосудительных поступков. Вот почему самооправдание приобретает важное значение. Джонатан Хайдт утверждает, что в большинстве случаев так называемого самообмана люди осознают реальное положение вещей, но делают вид, что в силу простодушия неверно оценили ситуацию. Окружающие не спешат осуждать людей, которые неосознанно совершили ошибку.

В основе морального отстранения лежат когнитивные и социальные механизмы, лишь немногие из которых подразумевают подлинный самообман. В случае с моральным оправданием, например, людей обманом заставляют поверить в справедливость жестоких действий на основании того, что эти действия уменьшат человеческие страдания и способствуют общему благу. То же самое имеет место в случае с дегуманизацией и возложением вины на врагов. Хозяева мнений приписывают врагам варварские поступки, манипулируя общественным мнением. В обоих случаях подвергнувшиеся влиянию люди не обманывают себя. Обманщики и обманутые — разные люди. Когда обманщики сами находятся под влиянием ложных представлений, выражаемые ими мнения не являются сознательным обманом. Они пытаются убедить остальных в том, во что верят сами.

В обоих случаях подвергнувшиеся влиянию люди не обманывают себя. Обманщики и обманутые — разные люди. Когда обманщики сами находятся под влиянием ложных представлений, выражаемые ими мнения не являются сознательным обманом. Они пытаются убедить остальных в том, во что верят сами.

Два механизма морального отстранения играют важную роль в обеспечении подлинного самообмана. Во-первых, отказываясь видеть негативные последствия собственных действий, человек может продолжать верить в то, что не делает ничего плохого. Во-вторых, полагаясь на сложные системы безответственности, человек может дистанцироваться от совершаемого им зла, а значит верить в свою невинность. Виновные могут поддерживать иллюзию собственной невинности при условии, что они избегают знания о негативных последствиях своих действий и являются частью системы, скрывающей личную ответственность.

©Albert Bandura

Оригинал можно почитать тут.

Bandura Albert | Бандура Альберт: самоэффективность, self-efficacy: VIKENT.

RU

RUКанадский психолог, известный своими работами по теории социального научения и самоэффективности — self-efficacy.

Альберт Бандура считал, что главной детерминантой научения человека является наблюдение за образцами поведения других людей.

«Концепция самоэффективности, впервые предложенная Альбертом Бандурой в конце 1970-х годов и активно развиваемая им в течение последних двадцати лет, — ещё один вариант теории контроля, объединивший в себе исследования, проводившиеся в рамках концепций локуса контроля и выученной беспомощности.

Бандура полагает, что привлекательность результата и вера в позитивный результат недостаточны для запуска мотивации субъекта. Необходима также вера в свои способности справиться с данным видом деятельности.

Самоэффективность заключается в том, насколько компетентным чувствует себя человек, выполняя то или другое дело.

Бандура считает, что самоэффективность — центральная и важная детерминанта человеческого поведения.

Согласно данным, полученным Бандурой и его коллегами, люди с высокой самоэффективностью более настойчивы, лучше учатся, а также обладают большим самоуважением, менее тревожны и менее склонны к депрессиям. Бандура описывает источники, механизмы самоэффективности, её влияние на мотивационные, когнитивные и эмоциональные процессы, а также на успешность деятельности.

Согласно теории Бандуры существует четыре источника самоэффективности: опыт собственных успехов, наблюдения за чужими достижениями, вербальные убеждения и воспринимаемое эмоциональное состояние.

Самым большим влиянием на самоэффективность обладает собственный опыт успехов и неудач в попытке достичь желаемых результатов. Этот успех служит лучшим средством терапии недостаточной самоэффективности. Самоэффективность растёт также, когда люди наблюдают, как другие успешно справляются с решением различных задач.

Например, студенты, которые боятся задавать вопросы в большой группе, могут изменить прогноз эффективности с «я не могу сделать это» на «возможно я смогу», если они были свидетелями того, как их товарищи задавали вопросы без катастрофических последствий для себя.

В то же время если человек наблюдает за тем, как другие, столь же компетентные люди, неоднократно терпят неудачу, несмотря на настойчивые попытки, это может привести к худшему прогнозу собственной способности выполнить подобные действия.

Третий способ, с помощью которого может быть достигнуто ощущение эффективности, заключается в том, чтобы убедить человека в том, что он обладает способностями, необходимыми для достижения цели. Однако попытки вербального воздействия чаще всего дают лишь кратковременный эффект в плане изменения самоэффективности.

Вербальное воздействие на ребёнка, который пытается добиться какого-то результата, прежде всего должно быть в рамках его реальных способностей и возможностей и соответствовать фактическим успехам. Бандура предполагает, что сила вербального убеждения ограничивается также осознаваемым статусом и авторитетом убеждающего.

И наконец, воспринимаемые индивидом собственные эмоциональные и физиологические состояния также могут оказывать влияние на самоэффективность как позитивным (если воспринимается подъём и жажда деятельности, а также спокойствие), так и негативным (если воспринимается тревога, скованность, страх и заторможенность) образом.

Люди с большей вероятностью добиваются успеха, если они не напряжены и эмоционально спокойны. Поскольку люди судят о своей эффективности также по уровню эмоционального напряжения, испытываемого ими перед лицом стрессовых или угрожающих ситуаций, то любой способ, понижающий это напряжение, повысит прогноз эффективности.

Бандура предположил, что представления о самоэффективности содержат в себе нечто большее, чем просто веру в то, что усилия определяют успех. Самоэффективность понимается как вера индивида в способность справиться с деятельностью, ведущей к достижению некоторого результата. На формирование представлений о самоэффективности оказывают влияние также самооценка субъектом своих знаний, умений, стратегий преодоления стресса. Выделяют уровень, обобщенность и силу самоэффективности.

Уровень самоэффективности отражает вариации задач различных степеней трудности, например все более и более сложных математических задач. Под обобщенностью понимается перенос представлений о собственной эффективности на другие виды задач, например другие школьные предметы.

Сила сознаваемой субъектом эффективости измеряется через степень его уверенности в том, что он сможет выполнить данные задачи. […]

Бандура полагает, что те, кто считает себя «неспособными добиться успеха, более склонны к мысленному представлению неудачного сценария и сосредоточиваются на том, что всё будет плохо». Напротив, люди, верящие в свою способность решить проблему, вероятно, будут настойчивы в достижении целей, несмотря на препятствия, и не будут склонны поддаваться самокритике.

Бандура считает, что «те, кто обладает сознанием высокой самоэффективности, мысленно представляют себе удачный сценарий, обеспечивающий позитивные ориентиры для выстраивания поведения, и осознанно репетируют успешные решения потенциальных проблем». […]

Ещё одним показателем мотивации выступал выбор деятельности. Бандура предположил, что люди с высоким чувством самоэффективности будут с большей готовностью браться за сложные (challenging) задачи, в то время как люди, сомневающиеся в своих способностях, будут стремиться их избежать».

Гордеева Т.О., Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы, в Сб.: Современная психологии мотивации / Под ред. Д.А Леонтьева, М., «Смысл», 2002 г., с.74-76 и 77-78.

Альберт Бандура учился у Джорджа Миллера.

Альберт Бандура

Обучение и мышление подростка

| Альберт Бандура Альберт Бандура Альберт Бандура — психолог и почетный профессор социальных наук в области психологии Дэвида Старра Джордана в Стэнфордском университете. Последние 60 лет Бандура исследовал и писал о причинах человеческого поведения. Он был первым, кто предположил, что происхождение личности разнообразно и сложно и что оно включает взаимодействие поведения как с окружающей средой, так и с врожденными — или врожденными — факторами. Бандура особенно интересовался тем, как люди влияют на поведение, мысли и обучение других. Изучая эффекты и потенциал моделирования, Бандура начал задаваться вопросом о роли убеждений людей в их способности преуспеть в задаче или их чувстве самоэффективности . Это привело к развитию им социальной когнитивной теории, в которой говорится, что личность возникает в результате взаимодействия мыслей человека с его внутренними качествами, убеждениями в себе и сигналами окружающей среды. Его исследование убедительно показало, что люди, которые верят, что могут добиться успеха в задаче, с большей вероятностью, чем другие, действительно преуспеют. По словам Бандуры, «мы обнаружили, что убеждения людей об их эффективности очень существенно влияют на выбор, который они делают. В частности, это влияет на уровень их мотивации и настойчивости перед лицом препятствий. Большая часть успеха требует настойчивых усилий, поэтому низкая самоэффективность становится самоограничивающим процессом… Чтобы добиться успеха, людям необходимо чувство самоэффективности, связанное с устойчивостью, чтобы противостоять неизбежным препятствиям и жизненным несправедливостям». Для студентов эта самоэффективность в сочетании с готовностью упорствовать перед лицом борьбы имеет решающее значение для академического успеха. Учащиеся с ограниченной самоэффективностью с меньшей вероятностью продолжат попытки, потому что не верят, что могут добиться успеха, в то время как учащиеся с сильной уверенностью в себе с большей вероятностью продолжат прилагать усилия. Продолжающиеся исследования самоэффективности, проведенные Бандурой и другими, показывают, что, независимо от предыдущих достижений или способностей, учащиеся с более высокой самоэффективностью работают усерднее, продолжают стараться дольше, проявляют настойчивость, сталкиваясь с трудностями, более оптимистичны и менее беспокойны и добиваются поставленных целей. Исследования Избранные публикации Бандура, А. (1997). Самоэффективность: осуществление контроля. Нью-Йорк: WH Фриман. Комментарий | » Социальные системы, которые культивируют компетенции, предоставляют полезные ресурсы и оставляют достаточно места для самостоятельности, увеличивают шансы на то, что люди осознают, кем они хотят стать. -Альберт Бандура ” |

Альберт Бандура, доктор философии – FABBS

Награждение ученых, внесших важный и долговременный вклад в науку о разуме, мозге и поведении.

Альберт Бандура — профессор социальных наук в области психологии Дэвида Старра Джордана в Стэнфордском университете. Он получил степень бакалавра в Университете Британской Колумбии в 1949 году и докторскую степень. степень в 1952 году из Университета Айовы. После получения докторской степени Бандура поступил на факультет Стэнфордского университета в 1953 году, где он остается активным преподавателем на 56-м году жизни, чтобы продолжить свою карьеру. Он был заведующим кафедрой психологии и был удостоен Стэнфордской награды, получив почетное кресло.

Он был заведующим кафедрой психологии и был удостоен Стэнфордской награды, получив почетное кресло.

Бандура — ученый-новатор, чья новаторская работа в области социальной когнитивной теории послужила богатым ресурсом для ученых, практиков и политиков в различных дисциплинах. Его иллюстративная карьера включает в себя новаторскую работу, охватывающую широкий спектр областей. Его фундаментальное исследование социального моделирования расширило наше представление о человеческом обучении и растущем превосходстве этого способа обучения в нашу электронную эпоху. Его более поздние исследования механизмов саморегуляции заложили теоретическую основу его теории человеческой деятельности. Эти разнообразные программы исследований сочетают его теоретические интересы с неизменной заботой об использовании наших знаний для человеческого просвещения и улучшения.

Вклад Бандуры в психологию был отмечен полученными им почестями и наградами. Он был избран президентом Американской психологической ассоциации и Западной психологической ассоциации, а также назначен почетным президентом Канадской психологической ассоциации. Некоторые из полученных им наград включают Премию за выдающийся научный вклад Американской психологической ассоциации; премия Уильяма Джеймса Американского психологического общества за выдающиеся достижения в области психологии; Премия Торндайка Американской психологической ассоциации за выдающийся психологический вклад в образование; награда за выдающийся вклад Международного общества исследований агрессии; Премия Healthtrac за выдающийся вклад в укрепление здоровья; Награда за заслуги перед Западной психологической ассоциацией; Премия Американской психологической ассоциации за выдающийся вклад в психологию на протяжении всей жизни; Золотая медаль за выдающийся вклад в психологическую науку на протяжении всей жизни, Американский психологический фонд; Премия Громейера за силу идей и стипендия Гуггенхайма. Он был избран в Американскую академию искусств и наук и в Институт медицины Национальной академии наук. Он является обладателем семнадцати почетных степеней.

Некоторые из полученных им наград включают Премию за выдающийся научный вклад Американской психологической ассоциации; премия Уильяма Джеймса Американского психологического общества за выдающиеся достижения в области психологии; Премия Торндайка Американской психологической ассоциации за выдающийся психологический вклад в образование; награда за выдающийся вклад Международного общества исследований агрессии; Премия Healthtrac за выдающийся вклад в укрепление здоровья; Награда за заслуги перед Западной психологической ассоциацией; Премия Американской психологической ассоциации за выдающийся вклад в психологию на протяжении всей жизни; Золотая медаль за выдающийся вклад в психологическую науку на протяжении всей жизни, Американский психологический фонд; Премия Громейера за силу идей и стипендия Гуггенхайма. Он был избран в Американскую академию искусств и наук и в Институт медицины Национальной академии наук. Он является обладателем семнадцати почетных степеней.

Individuals Honoring Albert Bandura:

Walter Bortz

Kay Bussey, Macquarie University

Gian Vittorio Caprara, Sapienza University of Rome

* Laura Carstensen, Stanford University

Daniel Cervone, University of Illinois at Chicago

Lawrence Erlbaum

Susan T. Fiske, Princeton University

Fiske, Princeton University

Ian H. Gotlib, Stanford University

James Gross, Stanford University

Стивен С. Хейс, Университет Невады, Рено

Эбби Кинг, Стэнфордский университет

Коринна Э. Локенхофф, Корнелльский университет

Кейт Лориг,

* JAY. Рикардо Ф. и Пэтси М. Муньос, Калифорнийский университет, Сан-Франциско

Элизабет Озер, Калифорнийский университет, Сан-Франциско

Лори Рудман, Университет Рутгерса

Anita Stewart, University of California, San Francisco

Jeanne L. Tsai, Stanford University

Elke U. Weber, Columbia University

Carol K. Whalen, University of California, Irvine 3 9004 9004 Фонд FABBS выражает благодарность докторам. Лаура Карстенсен и Джей Макклелланд за выдвижение доктора Бандуры на эту награду и за руководство усилиями по распространению информации о его назначении.

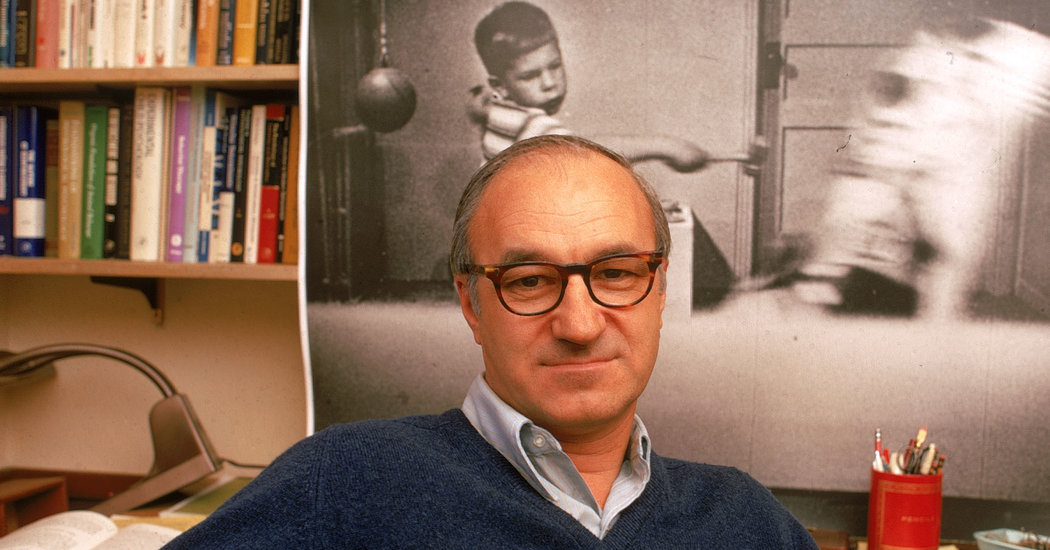

Его ранние работы были сосредоточены на моделировании — обучении через наблюдение за другими. Его классический эксперимент с куклой Бобо в начале 1960-х годов продемонстрировал, что дети могут имитировать новые действия, просто наблюдая за тем, как взрослые участвуют в них. Это бросило вызов существующим представлениям о том, что большая часть обучения происходит посредством обусловливания или системы подкрепления или наказания. Открытие того, что обучение может происходить посредством простого наблюдения, имело важные последствия, особенно для развития детей.

Его ранние работы были сосредоточены на моделировании — обучении через наблюдение за другими. Его классический эксперимент с куклой Бобо в начале 1960-х годов продемонстрировал, что дети могут имитировать новые действия, просто наблюдая за тем, как взрослые участвуют в них. Это бросило вызов существующим представлениям о том, что большая часть обучения происходит посредством обусловливания или системы подкрепления или наказания. Открытие того, что обучение может происходить посредством простого наблюдения, имело важные последствия, особенно для развития детей.