Бихевиористическая теория семьи

Бихевиористическая теория семьиБихевиористическая теория семьи.

Методологичекие основания поведенческой теории семьи (Б.Ф. Скиннер, А. Бандура, Д.Роттер, Келли), супружеское поведение как объект исследований и психотерапевтических воздействий.

Коомуниктивные умения и навыки в супружеском взаимодействии.

В настоящее время бихевиоральная психотерапия является достаточно распространенным направлением в силу краткости срока лечения, доступности методов (технологии и техники) психологической помощи.

Бихевиористическая теория семьи.

- Методологические основания бихевиористической теории семьи.

- Роль коммуникативных умений и навыков в супружеских отношениях.

В настоящее время бихевиоральная психотерапия является достаточно распространенным направлением в силу краткости срока лечения, доступности методов (технологии и техники) психологической помощи.

Поведение, супружеское поведение оказывается объектом исследований и умений в бихевиористическом подходе.

С точки зрения бихевиористов, хорошие семейные отношения – это такие отношения, при которых происходит обмен приятным поведением, а неприятное поведение, которое не пиносит удовольствия – представлено минимально.

Проведенные исследования показали, что, удовлетворенность в браке в большей степени обусловлена отсутствием взаимных фрустраций, нежели обманом и частотой удовольствий, доставляемых друг другу.

Таким образом, с точки зрения бихеовиористских психологов, семья – это совокупность индивидов, соввершающих определенные поступки по отношению друг к другу.

При анализе поведения супружеской пары акцент делается не на истории семьи, а на поведении в настоящем.

Бихевиористический подход.

Как и на поведение вообще (согласно бихевиоризму) так и на супружеское поведение оказывют влияние: с одной стороны стимулы и ситуации, предшествующие (антицедентные) поведению; с другой – стимулы (результаты и последствия), появившиеся после него.

Предшествующие (антицедентные) стимулы могут провоцировать определенное поведение или подавлять его.

Например, упреки и претензии со стороны жены за непринесенные продукты, за невыполненные обещания тормозят ласку, внимание со стороны мужа.

Весть от мужа о получении зарплаты и покупке путевки подымает настроение жены, она становится более общительной и т.д.

Стимулы, появляющиеся после брака (следствия) оказывают свое влияние на частоту, повторяемость подобного поведения.

Они могут выступать как положительное подкрепление, (вознаграждение, например похвала, подчеркивание приятного), или как отрицательное подкрепление (прекращение неприемлемого поведения, например упреков, брани, угроз, враждебного молчания), или как наказание (упреки, враждебность, игнорирывание приветливости), или как угасание (отказ от положительных иподкреплений, отсутствие интереса, предоставление самому себе и др.

При дифференцированном

подкреплении определенные поступки и реакции поощряются, другие – игнорируются.Приготовила завтрак – похвала, поцелуй, ласковые слова.

Не убрал посуду- обычно были упреки – прекращение упреков.

Покупает продукты роегулярно – никаких реакций, а в начале были слова благодарности.

При сукцессивной апрроксимации последовательно подкрепляется лишь то поведение, которое в большей степени приближается к желаемому; дифференцированное поощрение продолжается до тех пор, пока желаемое поведение окончательно не сформируется.

При выработке новых форм поведения более эффективно позитивное подкрепление (награды) по сравнению с негативгым подкреплением.

Бихевиористический подход в супружеской терапии предполагает, что супруги в конфликтных ситуациях недостаточно владеют навыками и умениями социального взаимолдействия.

Отсюда:

Цели бихевиоральной терапии:

- отработка навыков коммуникации:

- умение выслушать партнера;

- правильно и точно понять его;

- умение ясно и неагрессивно выразить свои одобрения, порицания, требования;

- исключение оценочных, критикующих, обвиняющих высказываний.

Критикующие высказывания могут даже включать в сабя характеристикиличностных ачеств или мотивации партнера;

Критикующие высказывания могут даже включать в сабя характеристикиличностных ачеств или мотивации партнера; - умение говорить о своих чувствах;

- персонификация высказываний.

- отработка навыков решения проблем.

1-ый этап:

- обучение ясности изложения своих мнений;

- конкретности в формулировании позиций, требований, претензий

2-ой этап:

Этап мозговой атаки:

различные варианты решения проблемы предлагаются каждым из супругов, ни один вариант не отвергается.

3-ий этап:

Обсуждаются приемлемые альернативы, составляются возможные комбинации различных используемых предложений. Сотрудничество продолжается до достижения компромисса или согласия.

4-ый этап:

составление супружеского договора об изменении поведения.

Договоренность должна быть взаимна, каждый партнер должен обязать себя к определенным изменениям в поведении.

На листе бумаги записыаются:

1)требования (четко сформулированные модели поведения)

мужа жены

——- ———

——- ———

обсуждаются каждое.

- Обязательства:

——- ———

обсуждаются .

Их затем можно сгруппировать в 3 или 4 блока.

Вознаграждение может быть оговорено:

- Выполнение своих обязательств одним партнером служит наградой другому за выполнение своих обязательств.

- За выполнение каждого обязательства немедленно следует отдельное вознаграждение.

- Не предусматривается никакого вознаграждения.

Договор может быть:

“ТО-ТО” “….- за ТО-ТО”

Речь идет о двух параллельных соглашениях, об обязательствах мужа и обязательствах жены, которые не являются взаимосвязанными.

За помытую мужем посуду – жена делает ему массаж.

За приготовленный обед – муж за ужином рассказывает что-нибудь интересное.

То есть имеется всегда поощрение.

В целом, при бихевиористическом подходе программа действий, как правило, весьма конкретна, ясна и эффективна, но вместе с тем механистична, утилитарна и проста.

Задания:

Сопоставить сущность супружеских договоров

— при динамическом подходе

— при бихевиористическом подходе (Кратохвил С. 159).

Проанализировать письма-жалобы и предложить составить “договор”.

Сайт управляется системой uCoz

«Бихевиористская» модель семейного воспитания | Psylist.net

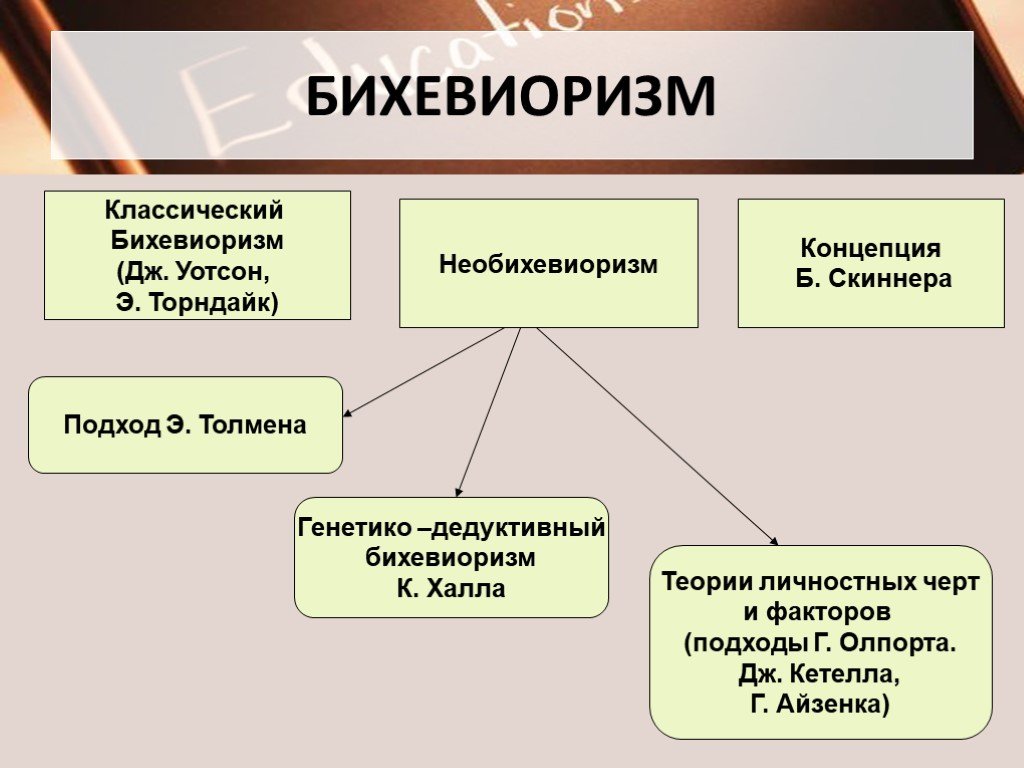

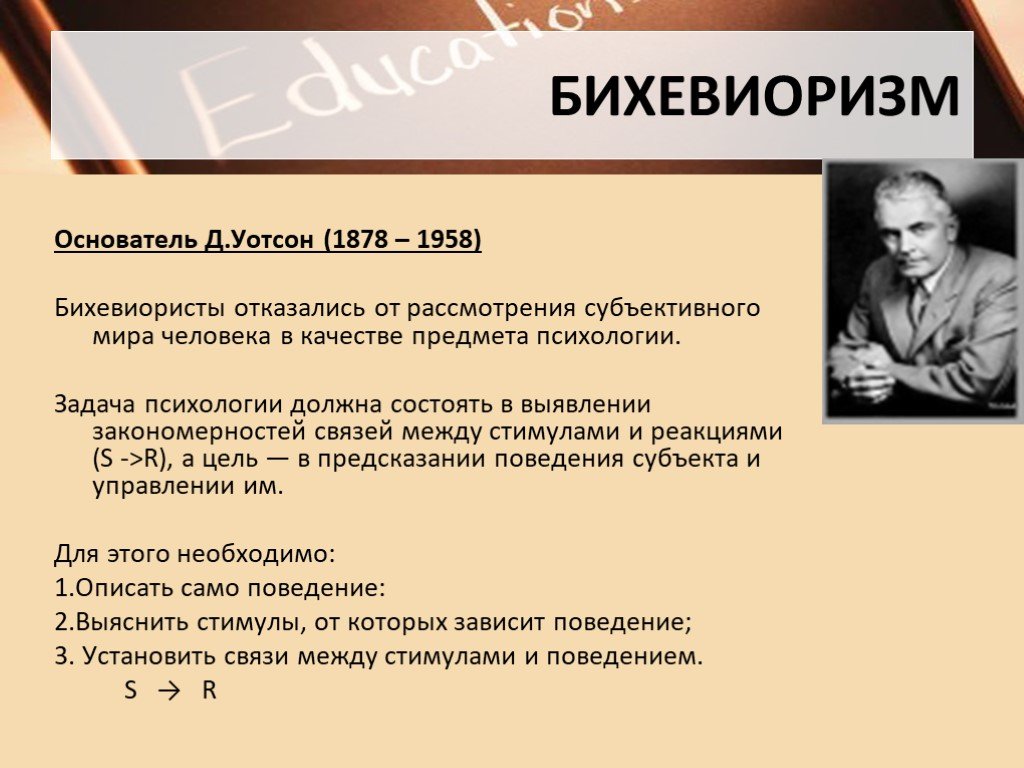

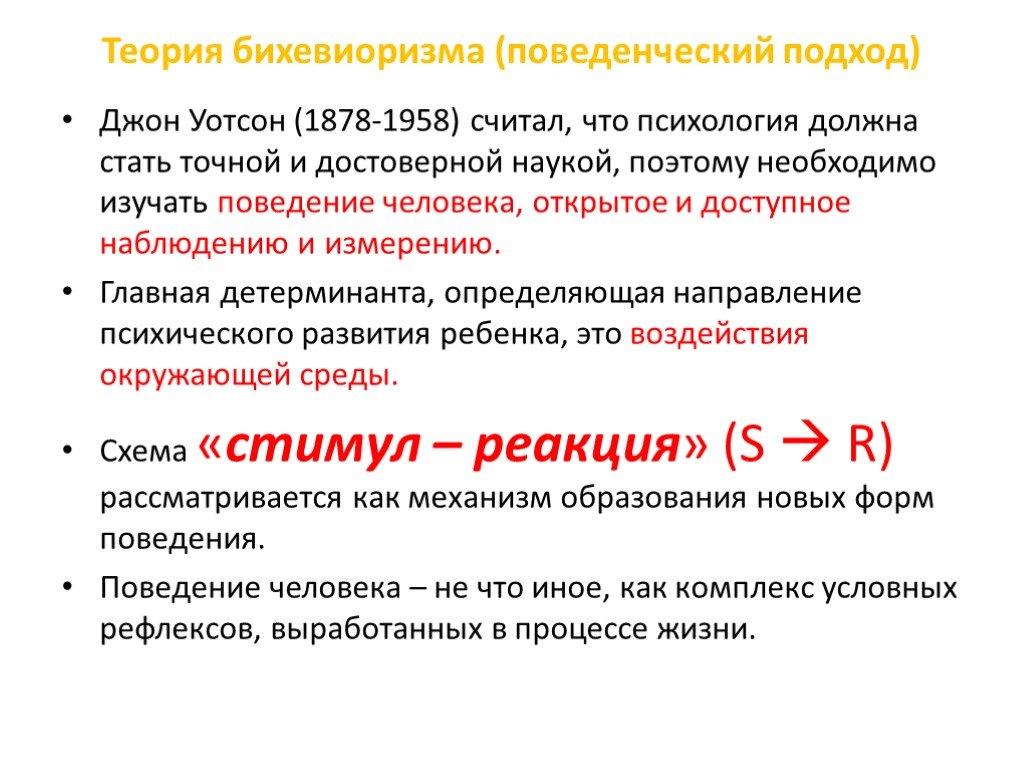

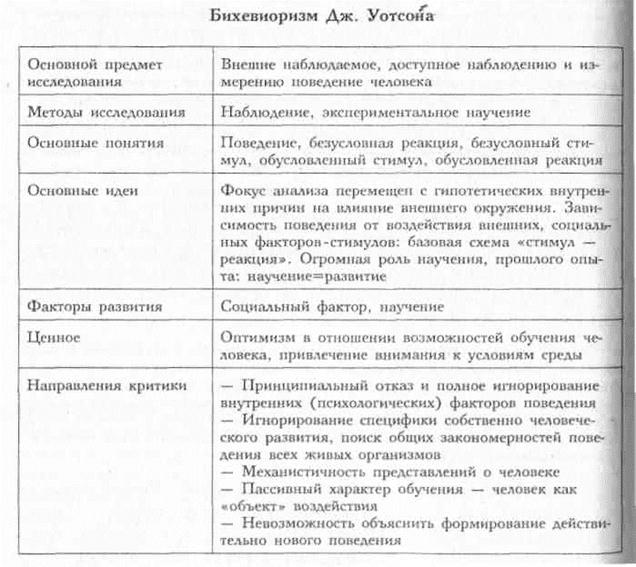

Корни данного направления уходят в бихевиористскую психологию (Дж.Уотсон, Б.Ф. Скиннер). Основной упор в модели делается на технику поведения и дисциплину ребенка.

Экспериментальное изучение появления новых форм поведения у «живого кусочка мяса, способного давать небольшое число простых реакций», позволило Дж. Уотсону и другим бихевиористам прийти к выводу о том, что психика человека имеет минимум врожденных компонентов, ее развитие зависит в основном от социального окружения и условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых средой. Среда рассматривалась как непосредственное окружение ребенка, обстановка, складывающаяся из конкретных жизненных ситуаций, которые в свою очередь состоят из наборов различных стимулов и могут быть разложены на цепочки раздражителей. Внешние, средовые воздействия определяют содержание поведения ребенка, характер его развития. Отсюда главное – особая организация окружения ребенка.

Уотсону и другим бихевиористам прийти к выводу о том, что психика человека имеет минимум врожденных компонентов, ее развитие зависит в основном от социального окружения и условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых средой. Среда рассматривалась как непосредственное окружение ребенка, обстановка, складывающаяся из конкретных жизненных ситуаций, которые в свою очередь состоят из наборов различных стимулов и могут быть разложены на цепочки раздражителей. Внешние, средовые воздействия определяют содержание поведения ребенка, характер его развития. Отсюда главное – особая организация окружения ребенка.

Уотсон подчеркивает необходимость научного подхода к воспитанию: «Человечество несомненно значительно улучшилось бы, если бы могло приостановить лет на двадцать рождение детей (кроме детей, воспитываемых с экспериментальными целями) и посвятить эти годы интенсивному изучению законов развития детей, а затем на основе приобретенных знаний начать новое воспитание, более научное и более совершенными методами» (СНОСКА: Уотсон Дж. Психологический уход за ребенком. – М., 1930. – С. 7.).

Психологический уход за ребенком. – М., 1930. – С. 7.).

Центральная проблема концепций социального научения, возникших на основе классического бихевиоризма, – социализация как процесс превращения изначально асоциального гуманоидного существа в полноценного члена человеческого общества, как продвижение от биологического состояния к социальному. Проблема приобретения нового социального поведения – основная. Как происходит социализация, т.е. передача форм поведения, норм, мотивов, ценностей, эмоциональных реакций? Основной ответ – это результат научения.

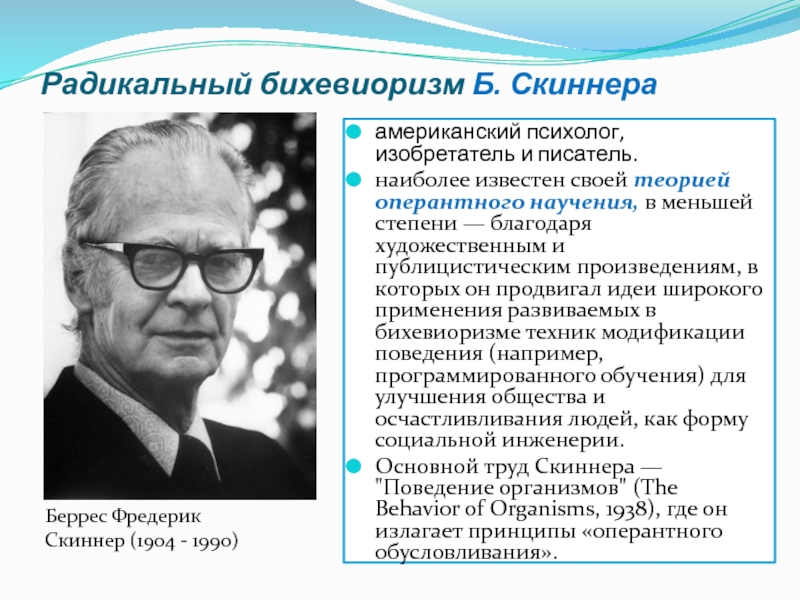

Радикальный представитель бихевиоризма Б. Скиннер признавал два основных типа поведения: респондентное (как ответ на знакомый стимул) и оперантное, определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним. Таким образом, по мнению Скиннера, свободы воли личности не существует, поведение отдельного человека находится под контролем социального окружения. Разработанный им метод последовательных приближений, или формирования, основан на подкреплении поведения, когда оно становится похоже на желаемое (жетонная система вознаграждения).

Р. Сире использовал психоаналитические понятия (подавление, регрессия, проекция, идентификация) и принципы теории научения для анализа влияния родителей на развитие ребенка. Он рассмотрел формирование психологической зависимости младенца от матери в диадическом взаимодействии, складывание различных форм зависимого поведения (поиск позитивного и негативного внимания, стремление к постоянному подтверждению, прикосновение, присутствие рядом и др.), а позже – в дошкольном и школьном возрасте – этапы преодоления детских вариантов зависимости. Мать и отец выступают как основные подкрепляющие посредники, выявляющие поведение, которое необходимо изменить, помогающие усвоить более зрелые формы поведения.

А. Бандура – необихевиорист, представитель социально-когнитивного направления в изучении личности, отвечая на вопрос о механизмах социализации, особую роль отводил научению посредством наблюдения, подражания, имитации, идентификации и путем моделирования. Для него родительское поведение – преимущественно модель для извлечения некоторых общих черт, правил поведения, образец для подражания ребенка в попытках выстроить собственное поведение. Подкрепление необходимо для сохранения поведения, возникшего на основе подражания.

Подкрепление необходимо для сохранения поведения, возникшего на основе подражания.

Главные идеи организации воспитания как бихевиоральной (поведенческой) терапии состоят в том, что родители рассматриваются, с одной стороны, как элементы среды, с другой – как агенты социализации и «конструкторы» поведения ребенка. Чтобы модифицировать поведенческие реакции ребенка, надо научиться анализировать поведение в терминах стимулы, последствия, подкрепления, опереться на обусловленное проявление любви к ребенку.

Методы и приемы воспитательного воздействия

1. Метод модификации, переучивания. Искусство и наука при данном подходе заключаются в том, чтобы вычленить из поведения его небольшие элементы, выделить положительные моменты и стараться максимально одобрить их.

Начальным этапом такого переучивания является оценка поведения ребенка (состояния его навыков). Необходимо учитывать детскую индивидуальность с точки зрения факторов мотивации (подкрепления): какой из них является для каждого конкретного ребенка самым действенным. Способы формирования поведения: положительное подкрепление – поощрение, награда; отрицательное подкрепление – наказание; отсутствие подкрепления – нулевое внимание. В большинстве случаев используется одобрение за правильные поступки (в форме заинтересованности взрослого, поощрения и похвалы либо материального вознаграждения или присвоения баллов, символических подкреплений). Кроме того, родителям предлагается применять методы игнорирования или отказа от подкрепления неприемлемых поведенческих реакцией детей. Сложность этих методов в том, что они эффективны лишь в случае, если их применять последовательно и очень точно. Негативные санкции применяются для пресечения неадекватной формы поведения.

Способы формирования поведения: положительное подкрепление – поощрение, награда; отрицательное подкрепление – наказание; отсутствие подкрепления – нулевое внимание. В большинстве случаев используется одобрение за правильные поступки (в форме заинтересованности взрослого, поощрения и похвалы либо материального вознаграждения или присвоения баллов, символических подкреплений). Кроме того, родителям предлагается применять методы игнорирования или отказа от подкрепления неприемлемых поведенческих реакцией детей. Сложность этих методов в том, что они эффективны лишь в случае, если их применять последовательно и очень точно. Негативные санкции применяются для пресечения неадекватной формы поведения.

2. Метод моделирования предполагает эффект переноса желательного поведения, а родитель – образец правильных действий.

3. Метод поэтапных изменений основан на том, что явные изменения в поведении достигаются в результате шагов, каждый из которых является таким незначительным, что почти не отличается от предыдущего.

Например, этот метод применяется для устранения чрезмерной привязанности к объектам у многих аутичных детей. Так, один семилетний аутичный мальчик настаивал на том, чтобы всегда носить большой кожаный ремень, что существенно ограничивало его активность. Матери ребенка было предложено по ночам сантиметр за сантиметром постепенно укорачивать пояс, а также настаивать на том, чтобы в определенные приятные для ребенка моменты, такие как, например, время приема пищи, он откладывал пояс в сторону. Через две недели его вполне удовлетворял кусок кожи длиной в 10 см, который в случае необходимости он откладывал в сторону.

4. Метод десенсибилизации разработан для преодоления страхов и фобических реакций у детей и используется как вариант методики поэтапных изменений.

В основе этого метода бихевиорального тренинга лежат два принципа: а) сочетание вызывающих тревогу стимулов с переживанием релаксации и удовольствия, которые и должны постепенно вытеснить чувство страха; б) систематическое движение от наименее волнующих ситуаций к наиболее стрессогенным, вызывающим максимальную тревогу. Методика десенсибилизации с большим успехом применялась при коррекции таких состояний, как фобия животных, страх воды, школьная фобия и страх еды.

Методика десенсибилизации с большим успехом применялась при коррекции таких состояний, как фобия животных, страх воды, школьная фобия и страх еды.

Описано лечение мальчика, который очень боялся собак. Вначале ему предъявляли маленьких пушистых животных, таких как морские свинки, которые почти не вызывали у него тревожных состояний, а затем постепенно, после того как мальчик привыкал к подобной стимуляции, ситуация усложнялась до тех пор, пока он смог без страха встречать и гладить больших и игривых собак.

5. Методика «выключенного времени», или тайм-аут, используется в качестве альтернативы методам наказания.

Так, родители двух маленьких мальчиков, которые постоянно упрямились и «крушили» все вокруг, смогли применить тайм-аут и качестве эффективного метода воздействия. За непослушание детей наказывали пятиминутными тайм-аутами, и, если дети начинали вести себя хорошо, их поведение подкреплялось либо родительским одобрением, либо материальным поощрением.

6. Техника «гиперкоррекции» направлена на устранение ущерба, возникшего в результате негативных проступков, и усвоение прямо противоположных, правильных форм поведения. Метод восстановительной гиперкоррекции требует, чтобы ребенок, отличающийся деструктивным поведением, устранил последствия своего проступка. Например, ребенку, который бросает еду на пол, может быть предложено вымыть, отчистить и натереть пол мастикой. Согласно методу гиперкоррекции позитивной деятельностью, ребенку, который бросает еду на пол, можно предложить в назначенное время накрывать на стол и помогать расставлять еду.

Метод восстановительной гиперкоррекции требует, чтобы ребенок, отличающийся деструктивным поведением, устранил последствия своего проступка. Например, ребенку, который бросает еду на пол, может быть предложено вымыть, отчистить и натереть пол мастикой. Согласно методу гиперкоррекции позитивной деятельностью, ребенку, который бросает еду на пол, можно предложить в назначенное время накрывать на стол и помогать расставлять еду.

Представители бихевиористского направления полагают, что проявление родителями теплых и нежных чувств к ребенку должно быть обусловленным. Однако критики считают, что поскольку ребенок учится действовать только за вознаграждение, это становится его системой ценностей, и желательные формы поведения он демонстрирует только тогда, когда это выгодно.

Похожие материалы в разделе Психология семьи и семейных отношений:

- Механизмы интеграции семьи

- «Гуманистическая» модель семейного воспитания

- Семейные правила

- Удовлетворенность браком

- Роли в семье

- «Психоаналитическая» модель семейного воспитания

- Роль матери в социализации детей

- Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями

- Проблема детности

- Формирование супружеской пары

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕОРИИ — Ричардс о мозге

Бихевиоризм : великая теория человеческого развития, изучающая наблюдаемое поведение. Описывает законы и процессы, посредством которых научается поведению. (Бергер, 38) Школа психологии и теоретической точки зрения, которая делает упор на изучение наблюдаемого поведения, особенно в том, что касается процесса «обучения». Отверг акцент на «сознании», продвигаемый структурализмом и функционализмом. Также категорически отвергал «фрейдистские» представления о бессознательных влияниях. (Hockenbury, 7-8) Настаивает на том, что только наблюдаемое поведение должно формировать объект изучения, поскольку его можно наблюдать, описывать и измерять объективно. (Collin, 340) Примечание редактора — разработано Джоном Уотсоном, а затем поддержано Б. Ф. Скиннером. Также называется «теорией поведения».

Описывает законы и процессы, посредством которых научается поведению. (Бергер, 38) Школа психологии и теоретической точки зрения, которая делает упор на изучение наблюдаемого поведения, особенно в том, что касается процесса «обучения». Отверг акцент на «сознании», продвигаемый структурализмом и функционализмом. Также категорически отвергал «фрейдистские» представления о бессознательных влияниях. (Hockenbury, 7-8) Настаивает на том, что только наблюдаемое поведение должно формировать объект изучения, поскольку его можно наблюдать, описывать и измерять объективно. (Collin, 340) Примечание редактора — разработано Джоном Уотсоном, а затем поддержано Б. Ф. Скиннером. Также называется «теорией поведения».

Бихевиорист : человек, который верит в бихевиоризм. (Marshall, 03.11.2011)

Когнитивизм : великая теория человеческого развития, фокусирующаяся на изменениях мышления людей с течением времени. Согласно этой теории, наши мысли формируют наши взгляды, убеждения и поведение. (Бергер, 43) Основное внимание уделяется умственным процессам, связанным с обучением и знанием, а также тому, как разум активно организует опыт. (Коллин, 340) Подчеркивает важность «наблюдательного обучения», сознательных когнитивных процессов, социального опыта, убеждений в «самоэффективности» и «взаимного детерминизма». (Хоккенбери, 416) Примечание редактора — разработан Альбертом Бандурой. Также упоминается как «теория познания», «когнитивный объективизм» и «социальный когнитивизм».

(Бергер, 43) Основное внимание уделяется умственным процессам, связанным с обучением и знанием, а также тому, как разум активно организует опыт. (Коллин, 340) Подчеркивает важность «наблюдательного обучения», сознательных когнитивных процессов, социального опыта, убеждений в «самоэффективности» и «взаимного детерминизма». (Хоккенбери, 416) Примечание редактора — разработан Альбертом Бандурой. Также упоминается как «теория познания», «когнитивный объективизм» и «социальный когнитивизм».

Когнитивист : человек, который верит в когнитивизм. (Marshall, 03.11.2011) Также называется «когнитивист-объективист».

Взаимный детерминизм : модель, которая объясняет человеческое функционирование и личность как результат взаимодействия поведенческих, когнитивных факторов и факторов окружающей среды. (Hockenbury, 416)

Emergent Theory of Psychology : теории, которые объединяют информацию из многих дисциплин, помимо психологии, и которые становятся всеобъемлющими и систематическими в своих интерпретациях развития. (Бергер, 34)

(Бергер, 34)

Эволюционная психология : применение принципов «эволюции», включая «естественный отбор», для объяснения психологических процессов и явлений. (Хоккенбери, 11) Некоторые когнитивные психологи утверждают, что… мы наследуем определенные психологические характеристики, и они также подвержены естественному отбору того же рода, что и наши физические характеристики. (Коллин, 211)

Функционализм : мнение о том, что психические процессы и поведение живых организмов помогают им адаптироваться к окружающей среде. (Schunk, 22) Занимается исследованием адаптивных функций разума по отношению к окружающей среде. (Коллин, 341) Ранняя школа психологии, которая делала акцент на изучении цели или функции поведения и психических переживаний. Функционалисты также исследовали, как психология может быть применена к таким областям, как «образование», воспитание детей и рабочая среда. (Хоккенбери, 5) Примечание редактора — разработано Уильямом Джеймсом.

Гуманистическая психология : школа психологии и теоретической точки зрения, которая подчеркивает уникальный потенциал каждого человека для психологического роста и самоконтроля. (Хоккенбери, 9) Подход, который подчеркивает важность свободы воли и самореализации в определении хорошего психического здоровья. (Коллин, 341) Точка зрения, подчеркивающая важность психологических и «когнитивных» факторов мотивации, особенно представления о том, что люди мотивированы на реализацию своего личного потенциала. (Хоккенбери, 302) Парадигма/философия/педагогический подход, который считает, что обучение рассматривается как личное действие для реализации своего потенциала. Среди ключевых сторонников — Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Малкольм Ноулз. (LearningTheories, 17) Примечание редактора — разработано Крейгом Роджерсом.0005

Условно-положительное отношение : ощущение, что вас будут ценить и любить только в том случае, если вы ведете себя приемлемым для других образом. (Хоккенбери, 414) Также называется «условной любовью».

(Хоккенбери, 414) Также называется «условной любовью».

Безусловное положительное отношение : чувство, что вас будут ценить и любить, даже если вы не соответствуете стандартам и ожиданиям других. (Hockenbury, 414) Также называется «безусловной любовью». . (Хоккенбери, 407) Юнг считал, что цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы его или ее сознание и бессознательное полностью интегрировались, чтобы они могли стать своим «истинным я». (Клейнман, 134) Примечание редактора — разработано Карлом Юнгом.

Архетипы : в теории Юнга унаследованные ментальные образы универсальных человеческих инстинктов, тем и интересов, которые являются основными компонентами коллективного бессознательного. (Hockenbury, 408) Юнг считал, что архетипы представляют собой слои унаследованной памяти и составляют весь человеческий опыт. (Collin, 105)

Коллективное бессознательное : в теории Юнга, предполагаемая часть бессознательного, унаследованная от предыдущих поколений и содержащая общие для всех предков опыт и идеи. (Хоккенбери, 407)

(Хоккенбери, 407)

Экстраверты : тип личности, обращающий внимание на внешний мир. (Hockenbury, 408)

Интроверты : тип личности, который фокусирует внимание на себе. (Hockenbury, 408)

Рационализм : идея о том, что знание происходит от разума без обращения к чувствам. Можно проследить до Платона, который отличал знание, полученное через чувства, от знания, полученного разумом. (Schunk, 5)

Структурализм : ранняя школа психологии, которая делала акцент на изучении самых основных компонентов или «структур» «сознательных» переживаний. Считал, что даже самые сложные сознательные переживания можно разбить на элементарные структуры или составные части ощущений и чувств. В конце концов, методы и цели структурализма были просто слишком ограничены, чтобы удовлетворить быстро растущие интересы в области психологии. (Хоккенбери, 4-5) Примечание редактора — разработано Эдвардом Титченером.

Психоаналитическая теория : великая теория человеческого развития, согласно которой иррациональные, бессознательные побуждения и мотивы, часто зарождающиеся в детстве, лежат в основе человеческого поведения. (Бергер, 35) Разработан Зигмундом Фрейдом. Фрейд считал, что человеческое поведение мотивировано бессознательными конфликтами, которые почти всегда носили сексуальный или агрессивный характер. Также форма психотерапии, которая подчеркивает роль бессознательных факторов в личности и поведении. (Hockenbury, 7) Также называется «современным психоанализом».

(Бергер, 35) Разработан Зигмундом Фрейдом. Фрейд считал, что человеческое поведение мотивировано бессознательными конфликтами, которые почти всегда носили сексуальный или агрессивный характер. Также форма психотерапии, которая подчеркивает роль бессознательных факторов в личности и поведении. (Hockenbury, 7) Также называется «современным психоанализом».

Анализ сновидений : содержание сновидений анализируется на наличие замаскированных или символических желаний, значений и мотивов. (Hockenbury, 551) Также называется «толкованием снов».

Эрос : в теории Фрейда инстинкт самосохранения или жизни, отраженный в выражении основных биологических побуждений, которые увековечивают существование индивидуума и вида. (Hockenbury, 401)

Свободная ассоциация : терапевтический механизм, делающий упор на разрешение бессознательных конфликтов. Требует от пациента быстрой реакции на список триггерных слов первым пришедшим на ум словом. (Бэмфорд, 01.11.10)

(Бэмфорд, 01.11.10)

Механизмы защиты Фрейда : отрицание, подавление, конфабуляции (воображаемые переживания) и другие формы самообмана, которые управляют нашей повседневной жизнью. (Рамачандран, 134) Также называется «механизмами защиты эго».

Смещение : эмоциональные импульсы, перенаправленные на замещающий объект или человека, обычно на менее угрожающий или опасный. (Hockenbury, 403)

Сублимация : (перенаправление) сексуальных побуждений в несексуальную деятельность. Происходит не единожды. Требует постоянной затраты усилий. (Хоккенбери, 403)

Проекция : приписывание собственных неприемлемых побуждений или качеств другим. (Hockenbury, 403)

Рационализация : оправдание своих действий или чувств социально приемлемыми объяснениями, а не сознательное признание своих истинных мотивов или желаний. (Hockenbury, 403)

Реакция Формирование : мышление или поведение, которые являются крайней противоположностью побуждений или импульсов (воспринимаются как неприемлемые). (Хоккенбери, 403) Примечание редактора. Это происходит, когда человек чувствует побуждение что-то сделать или сказать, а затем на самом деле делает или говорит что-то, что фактически противоположно тому, чего он действительно хочет.

(Хоккенбери, 403) Примечание редактора. Это происходит, когда человек чувствует побуждение что-то сделать или сказать, а затем на самом деле делает или говорит что-то, что фактически противоположно тому, чего он действительно хочет.

Регрессия : возврат к модели поведения, характерной для более ранней стадии развития. (Hockenbury, 403)

Подавление : исключение из сознания вызывающих тревогу мыслей, чувств или импульсов. Выталкивается из сознания в бессознательное. Самый фундаментальный защитный механизм. (Hockenbury, 403)

Фрейдистская структура личности s: согласно Фрейду, «психологическая энергия» эволюционирует, формируя три основные структуры личности — «ид», «эго» и «супер-эго». (Хоккенбери, 401)

Эго : в теории Фрейда «частично сознательный» рациональный компонент личности, который регулирует мысли и поведение и наиболее тесно связан с требованиями внешнего мира. (Hockenbury, 401)

Id : в теории Фрейда, полностью бессознательный, иррациональный компонент личности, который ищет немедленного удовлетворения инстинктивных побуждений и умирает; управляется «принципом удовольствия». (Hockenbury, 401)

(Hockenbury, 401)

Суперэго : в теории Фрейда частично сознательный, самооценочный, моралистический компонент личности, который формируется посредством интернализации родительских и социальных правил. (Хоккенбери, 402)

Психосексуальные стадии по Фрейду : в теории Фрейда периоды возрастного развития, в которые сексуальные потребности ребенка сосредоточены на различных частях тела и выражаются в действиях, связанных с этими областями. Включает оральную (от рождения до 1 года), анальную (от 1 до 3 лет), фаллическую (от 3 до 6 лет), латентную (от 7 до 11 лет) и генитальную (подростковый) стадии. (Hockenbury, 404)

Либидо : в теории Фрейда психологическая и эмоциональная «энергия», связанная с проявлениями сексуальности. (Хоккенбери, 401) Также называется «половым влечением».

Эдипов комплекс : в теории Фрейда бессознательное сексуальное влечение ребенка к родителю противоположного пола, обычно сопровождающееся враждебными чувствами по отношению к родителю того же пола. (Hockenbury, 404)

(Hockenbury, 404)

Принцип удовольствия : в теории Фрейда мотив получения удовольствия и избежания напряжения или дискомфорта; самый фундаментальный человеческий мотив и руководящий принцип Ид. (Hockenbury, 401)

Принцип реальности : в теории Фрейда способность приспосабливаться к внешним требованиям, откладывая удовлетворение до наступления подходящего времени или обстоятельств. (Хоккенбери, 401)

Сопротивление : бессознательные попытки пациента блокировать раскрытие подавленных воспоминаний и конфликтов. (Hockenbury, 551) Пациент сопротивляется выздоровлению и намеренно подрывает терапевтический процесс. (Бэмфорд, 01.11.10)

Танатос : в теории Фрейда инстинкт смерти, выражающийся в агрессивных, деструктивных и саморазрушительных действиях. (Hockenbury, 401)

Перенос : процесс, посредством которого эмоции и желания, первоначально связанные со значительным человеком в жизни пациента, например, родителем, бессознательно передаются психоаналитику. (Хоккенбери, 551)

(Хоккенбери, 551)

Теория поведения: определение | StudySmarter

Овладение языком относится к тому, как люди могут развивать способность понимать и использовать язык. Теория Берхуса Фредерика Скиннера сосредоточена на бихевиоризме. Бихевиоризм — это идея о том, что мы можем объяснить такие явления, как язык, через призму обусловленности. Однако поведенческие теории, такие как языковая теория Б. Ф. Скиннера, имеют определенные ограничения.

Теория бихевиоризма Скиннера

Б. Ф. Скиннер был психологом, который специализировался на поведении в теории языка. Ему приписывают популяризацию идеи «радикального бихевиоризма», которая развила идеи бихевиоризма, предполагая, что наша идея «свободы воли» полностью определяется ситуационными факторами.

Например, чье-то решение нарушить закон зависит от ситуационных определяющих факторов и имеет мало общего с индивидуальной моралью или характером.

Рис. 1. Теоретик Б. Ф. Скиннер предложил поведенческую теорию.

Скиннер предложил поведенческую теорию.

Теория обучения бихевиоризму

Так что же такое теория языка Скиннера? Теория имитации Скиннера предполагает, что язык развивается в результате того, что дети пытаются подражать своим воспитателям или окружающим. Теория предполагает, что у детей нет врожденной способности изучать язык, и они полагаются на оперантное обусловливание, чтобы сформировать и улучшить свое понимание и использование языка. Поведенческая теория считает, что дети рождаются «tabula rasa» — как «чистый лист».

Определение поведенческой теории

Подведем итоги, основанные на поведенческой теории Скиннера:

Бихевиористская теория предполагает, что язык изучается из окружающей среды и посредством обусловленности.

Что такое оперантное обусловливание?

Оперантное обусловливание заключается в том, что действия подкрепляются. В этой теории жизненно важны два типа подкрепления: p положительное подкрепление и отрицательное подкрепление . Согласно теории Скиннера, дети изменяют использование языка в ответ на это подкрепление.

Согласно теории Скиннера, дети изменяют использование языка в ответ на это подкрепление.

Например, ребенок может правильно попросить еду (например, сказав что-то вроде «мама, ужин»). Затем они получают положительное подкрепление, получая пищу, которую они просили, или когда их опекун говорит, что они умны. В качестве альтернативы, если ребенок неправильно использует язык, его могут просто проигнорировать или исправить воспитатель, что будет отрицательным подкреплением.

Теория предполагает, что, получая положительное подкрепление, ребенок понимает, какое использование языка приносит ему вознаграждение, и будет продолжать использовать язык таким образом в будущем. В случае отрицательного подкрепления ребенок меняет использование языка, чтобы соответствовать коррекции, данной воспитателем, или может самостоятельно попробовать что-то другое.

Рис. 2: оперантное обусловливание – это подкрепление поведения посредством положительного или отрицательного подкрепления.

Теория поведения: доказательства и ограничения

Рассматривая теорию поведения, важно учитывать ее сильные и слабые стороны. Это может помочь нам оценить теорию в целом и критически (аналитически) относиться к теории языка.

Доказательства теории Скиннера

Хотя теория овладения языком Скиннера сама по себе имеет ограниченную академическую поддержку по сравнению с нативистскими и когнитивными теориями, оперантное обусловливание хорошо понимается и поддерживается как бихевиористское объяснение многих вещей, и могут быть некоторые способы, которыми это может быть применяется для развития речи.

Например, дети могут усвоить, что определенные звуки или фразы дают определенные результаты, даже если это не способствует их языковому развитию в целом.

Дети также склонны улавливать акценты и разговорные выражения окружающих, что позволяет предположить, что подражание может играть определенную роль в овладении языком. В школьной жизни их использование языка станет более точным и сложным. Отчасти это можно объяснить тем, что учителя играют более активную роль, чем воспитатели, в исправлении ошибок, которые дети допускают во время разговора.

В школьной жизни их использование языка станет более точным и сложным. Отчасти это можно объяснить тем, что учителя играют более активную роль, чем воспитатели, в исправлении ошибок, которые дети допускают во время разговора.

Еще одна критика, высказанная учеными, такими как Джин Эйчисон, заключается в том, что родители и опекуны склонны не исправлять использование языка, а правдивость . Если ребенок говорит что-то грамматически неправильное, но правдивое, воспитатель, скорее всего, похвалит ребенка. Но если ребенок говорит что-то грамматически правильное, но неверное, воспитатель, скорее всего, отреагирует отрицательно.

Для опекуна правда важнее точности языка. Это противоречит теории Скиннера. Использование языка не исправляется так часто, как думает Скиннер. Давайте рассмотрим еще некоторые ограничения поведенческой теории Скиннера.

Ограничения теории Скиннера

Поведенческая теория Скиннера имеет многочисленные ограничения, и некоторые из ее предположений были опровергнуты или подвергнуты сомнению другими теоретиками и исследователями.

Вехи развития

Вопреки поведенческой теории Скиннера, исследования показали, что дети проходят ряд вех развития примерно в одном возрасте. Это говорит о том, что может иметь место нечто большее, чем простое подражание и обусловливание, и что у детей действительно может быть внутренний механизм, облегчающий развитие речи.

Позже Ноам Хомский описал его как «устройство для овладения языком» (LAD) . Согласно Хомскому, устройство овладения языком — это часть мозга, которая кодирует язык, точно так же, как определенные части мозга кодируют звук.

Критический период овладения языком

Считается, что возраст 7 лет является окончанием критического периода для овладения языком. Если к этому моменту ребенок не развил язык, он никогда не сможет полностью его понять. Это говорит о том, что среди людей может быть что-то универсальное, что управляет языковым развитием, поскольку это объясняет, почему критический период одинаков для всех, независимо от их родного языкового фона.

Джинн (согласно исследованию Curtiss et al., 1974)¹, пожалуй, самый яркий пример человека, у которого не развился язык к критическому периоду. Джини была молодой девушкой, которая выросла в полной изоляции, и у нее никогда не было возможности развить язык из-за ее одиночества и плохих условий жизни.

Когда ее обнаружили в 1970 году, ей было двенадцать лет. Она пропустила критический период и поэтому не могла свободно говорить по-английски, несмотря на многочисленные попытки научить и перевоспитать ее.

Сложная природа языка

Также утверждалось, что язык и его развитие просто слишком сложны, чтобы их можно было в достаточной мере учить только за счет подкрепления. Дети усваивают грамматические правила и модели, по-видимому, независимо от положительного или отрицательного подкрепления, о чем свидетельствует склонность детей к чрезмерному или недостаточному применению лингвистических правил.

Например, ребенок мог бы назвать каждое четвероногое животное «собакой», если бы он выучил слово «собака» раньше, чем названия других животных. Или они могли говорить такие слова, как «пошел» вместо «пошел». Существует так много комбинаций слов, грамматических структур и предложений, что кажется невероятным, чтобы все это могло быть следствием только подражания и обусловленности. Это называется аргументом «бедности стимулов».

Или они могли говорить такие слова, как «пошел» вместо «пошел». Существует так много комбинаций слов, грамматических структур и предложений, что кажется невероятным, чтобы все это могло быть следствием только подражания и обусловленности. Это называется аргументом «бедности стимулов».

Таким образом, поведенческая теория Б. Ф. Скиннера является полезной теорией овладения языком для рассмотрения развития ребенка наряду с когнитивной и нативистской теорией.

Теория поведения – основные выводы

- Б. Ф. Скиннер предположил, что овладение языком является результатом подражания и оперантного обусловливания.

- Эта теория предполагает, что оперантное обусловливание отвечает за продвижение ребенка через этапы овладения языком.

- Согласно теории, ребенок будет стремиться к положительному подкреплению и желать избежать отрицательного подкрепления, в результате чего в ответ на это будет изменено использование языка.

- Тот факт, что дети имитируют акценты и разговорные выражения, изменяют использование языка при поступлении в школу и связывают некоторые звуки/фразы с положительными результатами, может свидетельствовать в пользу теории Скиннера.

Критикующие высказывания могут даже включать в сабя характеристикиличностных ачеств или мотивации партнера;

Критикующие высказывания могут даже включать в сабя характеристикиличностных ачеств или мотивации партнера;