Классический бихевиоризм Уотсона

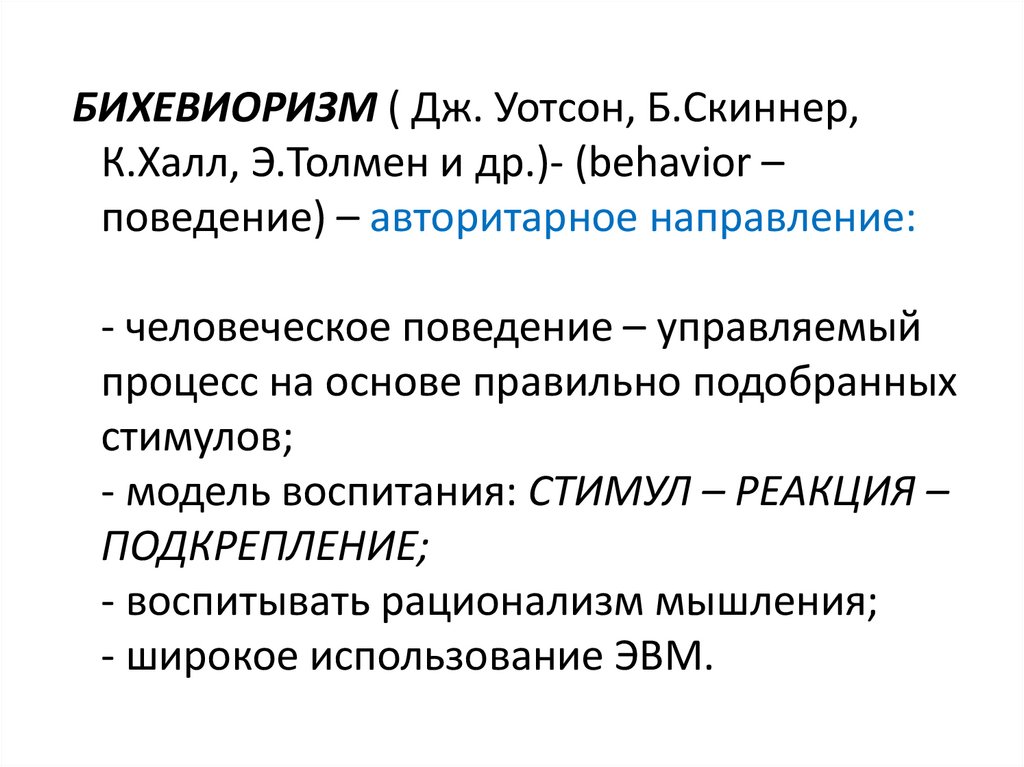

Зарождение бихевиоризма и его основные постулаты

Определение 1

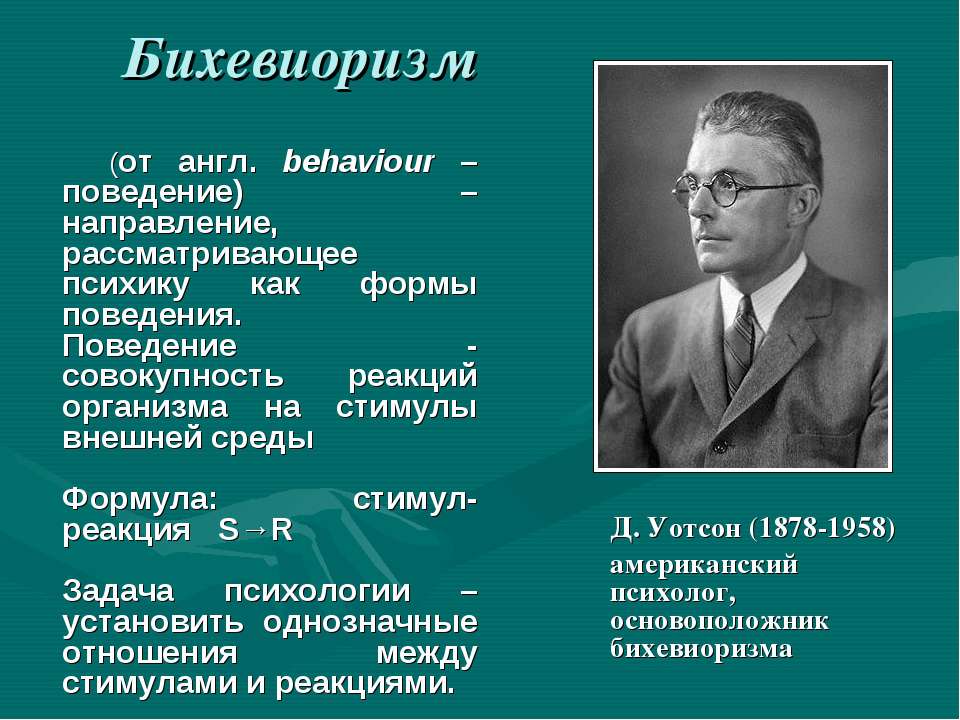

Бихевиоризм – это психологическая доктрина, представляющая собой ученье о поведенческом реагировании индивидов.

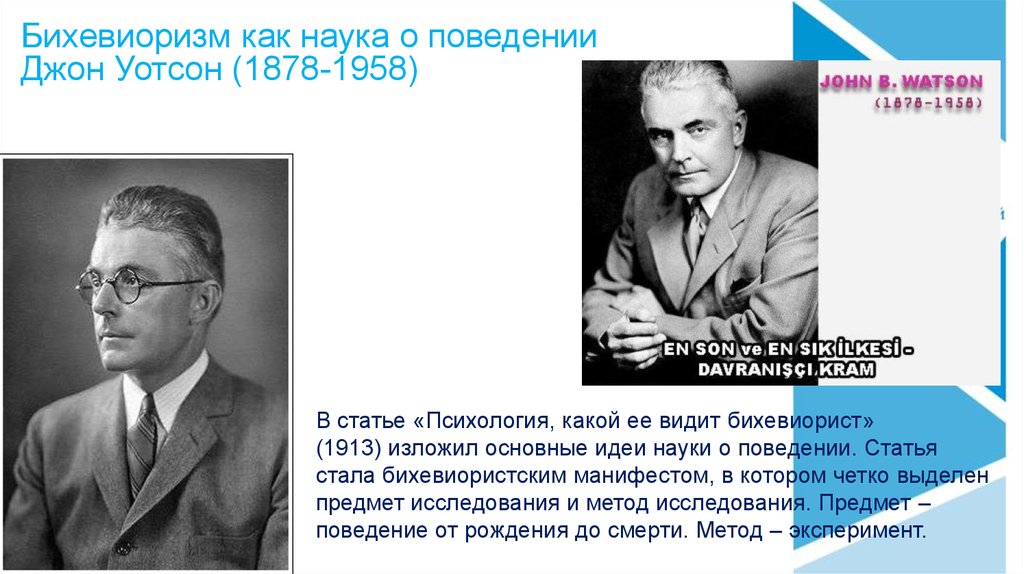

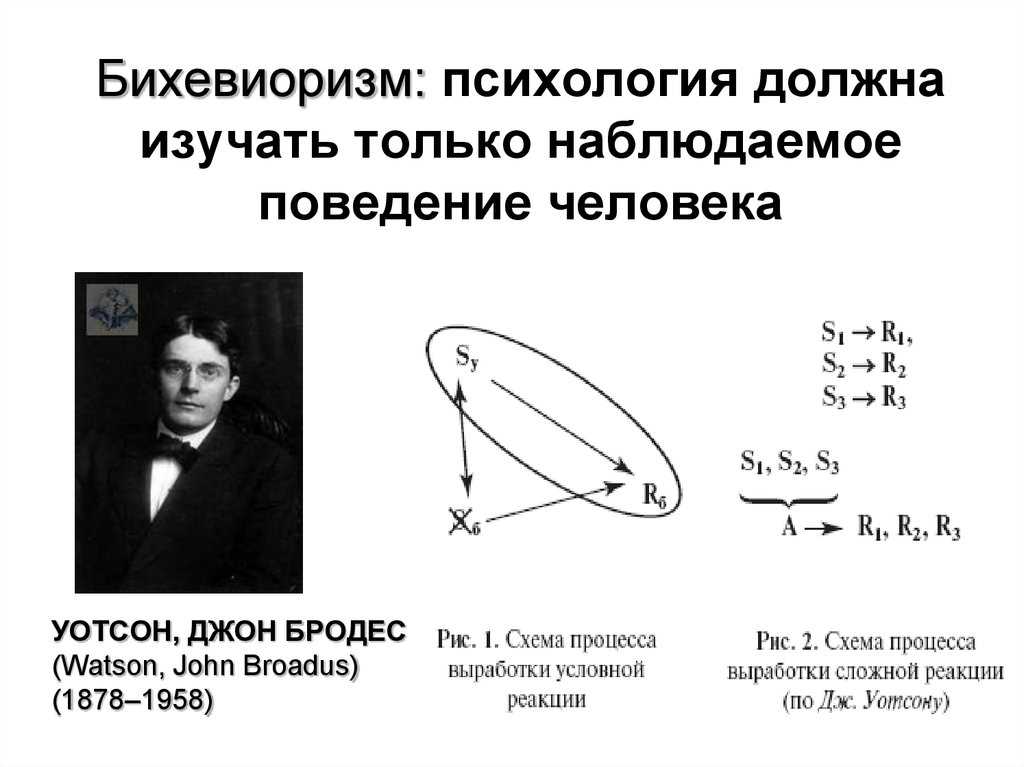

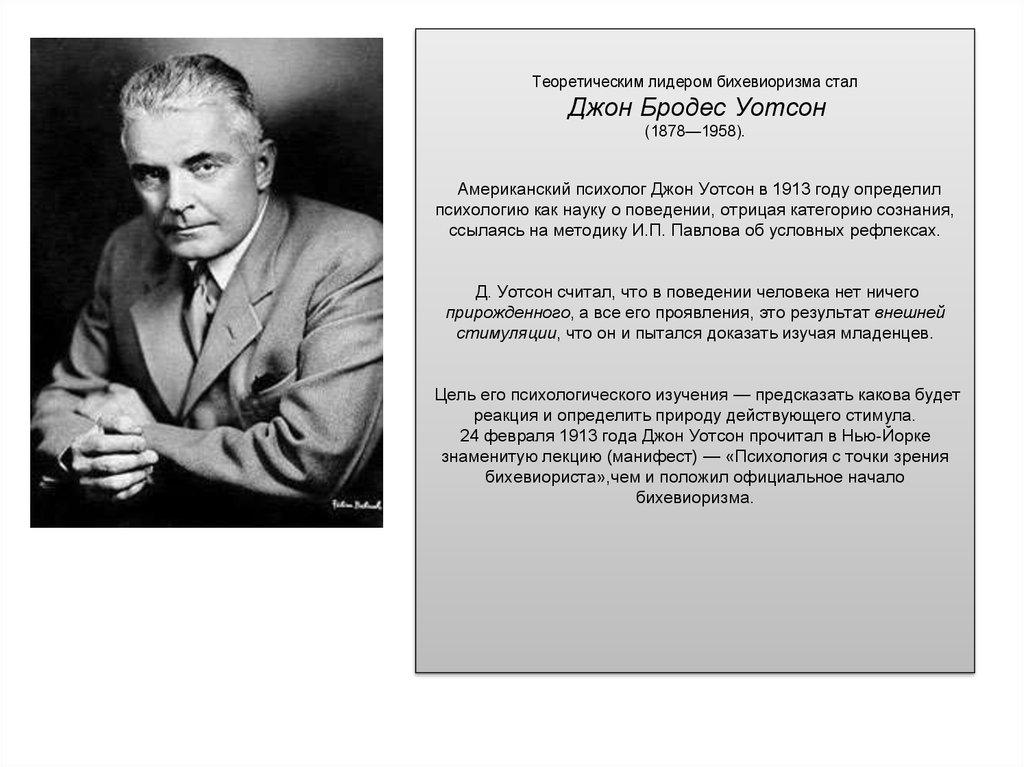

Датой «рождения» бихевиоризма считается 1913 год, когда вышла в свет статья Джона Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста». С этого момента бихевиоризм вошел в психологию как одно из течений, а Джон Уотсон был признан его основоположником.

В процессе своего развития бихевиоризм прошел три последовательных этапа:

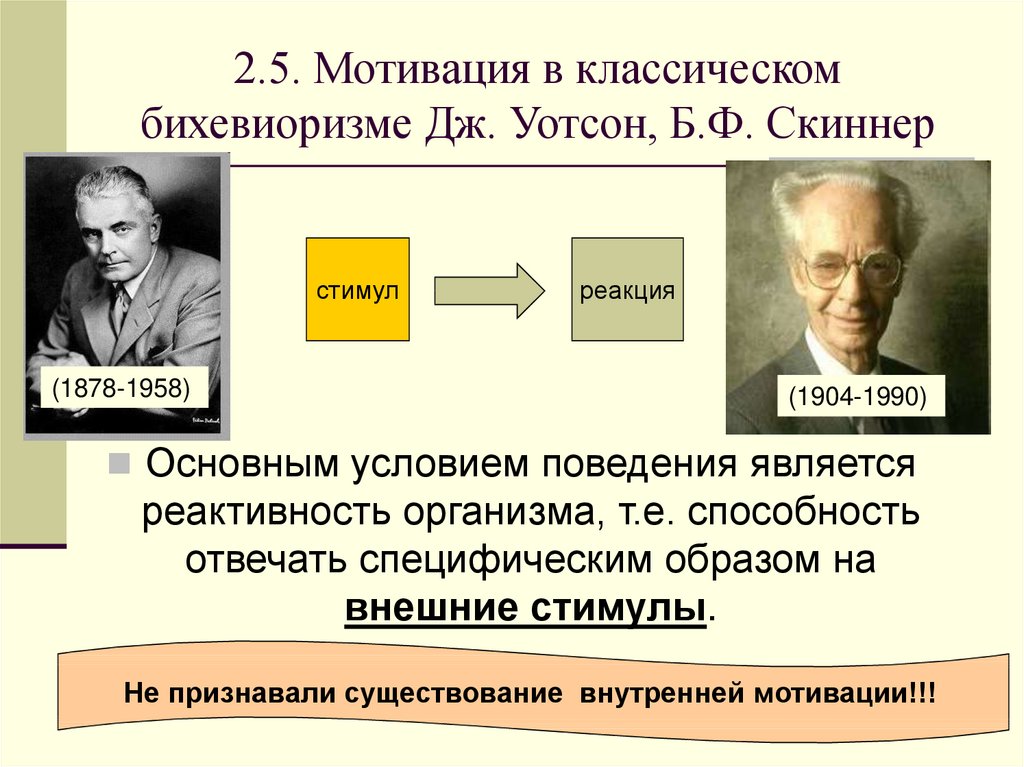

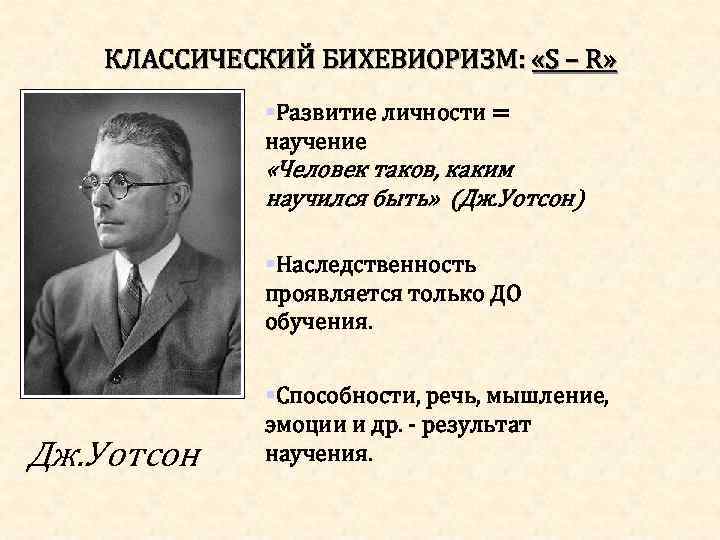

- С 1913 года по 1930 год – «Классический бихевиоризм», занимающийся изучением поведения индивида как реакции на определенный внешний стимул. В основу положены исследования Джона Уотсона.

- С 1930 года по 1960 год – «Небихевиоризм». Разработана и введена в обиход классическая схема «S – R» (стимул – реакции), постепенно она видоизменилась до «S – О — R», где «О» подразумевала наличие определенных факторов, таких как цели, знания, подкрепления и потребности.

Основными исследованиями в данном направлении, можно назвать работы Б.Ф, Скиннера, Э. Толмена и других.

Основными исследованиями в данном направлении, можно назвать работы Б.Ф, Скиннера, Э. Толмена и других. - С 1960-х годов – «Социальный бихевиоризм». В данный промежуток развития бихевиоризма промежуточная «О», представляется в ином свете, она приобретает социальное значение (детский опыт, локус-контроля, поведении референтных групп и т.д.). В основу положены исследования Д. Долларда, А. Бандура, Дж. Мида и ряда других психологов.

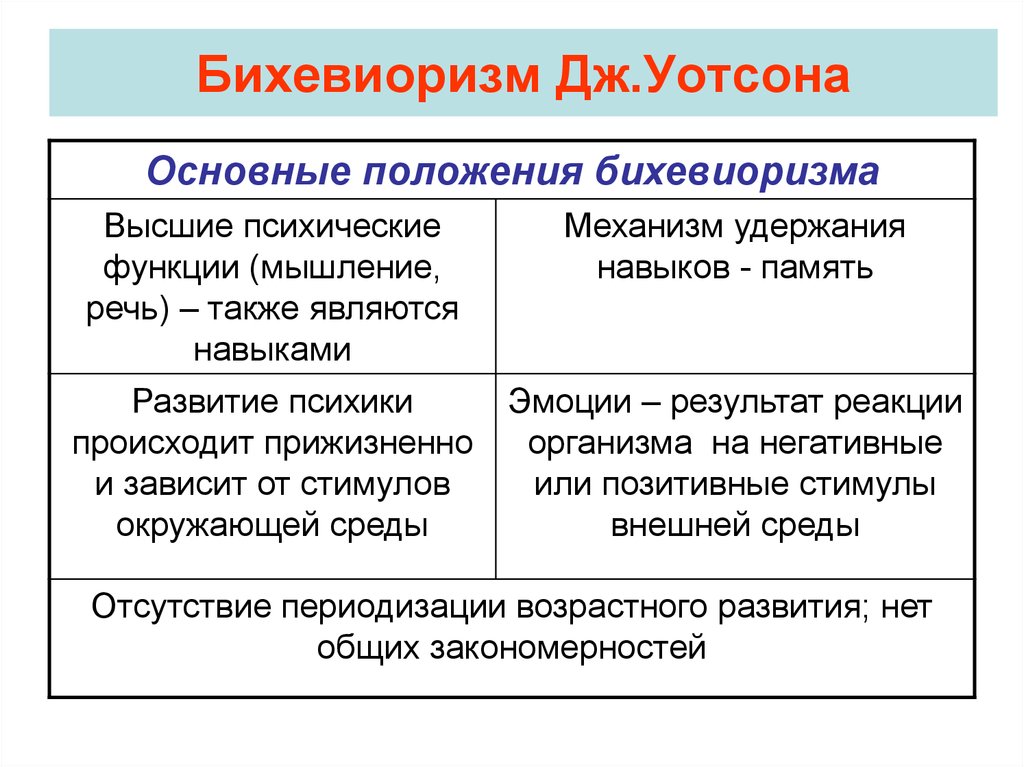

Основной идей классического бихевиоризма является выступление против субъективизма в психологии сознания. В своих исследованиях и научных работах, посвященных бихевиоризму, Джон Уотсон доказывал, что психология представляет собой науку, которая должна использовать исключительно объективный научный метод, то есть стать естественно-научной дисциплиной.

По мнению Джона Уотсона, сознание не должно быть предметом психологии, ввиду того, что оно не может быть подвергнуто объективному наблюдению. В ходе проведенных в дальнейшем исследований Джон Уотсон пришел к выводу, что объективному наблюдению может быть вполне успешно подвергнуто поведение индивида.

Определение 2

Поведение – это всякая реакция индивида в ответ на определенный внешний стимул, за счет которой он в последующем приспосабливается к внешней среде.

В свою очередь реакции Джон Уотсон классифицирует по следующим основаниям:

- Врожденные и приобретенные реакции.

- Внутренние и внешние.

Например, в качестве внешней приобретенной реакции можно назвать приветствие (вставание) учеников, когда преподаватель входит в аудиторию; внешняя врожденная реакция – глотание; внутренняя врожденна реакция – выделение желудочного сока; внутренняя приобретенная реакция – мышление.

К основным методам бихевиоризма Джон Уотсон относил эксперимент и наблюдение. В качестве его основного экспериментального объекта выступает крыса в лабиринте.

Замечание 1

Главная задача классического бихевиоризма Уотсона — накопление наблюдений за поведением человека.

Наблюдения осуществляют с расчетом на то, что исследователь знает внешний стимул и на основании данных знаний предсказывает реакцию индивида на него. И, напротив, видя реакцию (поведение) определить каким стимулом она вызвана. Данные знания в последующем будут положены исследователем в основу управления поведением испытуемого.

И, напротив, видя реакцию (поведение) определить каким стимулом она вызвана. Данные знания в последующем будут положены исследователем в основу управления поведением испытуемого.

В качестве центрального исследуемого процесса в бихевиоризме выступает процесс научения. Важно отметить, что Джон Уотсон не открывал какого-либо нового вида научения, все его исследования опирались исключительно на старые методы. Например, «классическое «обуславливание», метод проб и ошибок».

Специфика классического бихевиоризма Уотсона

Специфика классического бихевиоризма Джона Уотсона заключается в исследовании процесса научения. В 1932 году Эдвардом Томеном была разработана когнитивная теория научения, в соответствии с которой поведение индивида определено не его рефлекторными движениями, а конкретной когнитивной картой.

Определение 3

Когнитивная карта поведения – это образ знакомого индивиду пространства.

Основой данной теории являются исследования, проведенные на крысах. Животных поделили на две группы. Их задачей было найти пищу в лабиринте. Для первой группы пищевую приманку постоянно перемещали в одно и то же место, но добираться до нее нужно было с разных точек лабиринта. Для второй группы разработали иные условия, приманку разложили в разные части лабиринта, для ее нахождения движения должны были постоянно повторяться. То есть, крысы могли найти и получить пищу в случае, если они постоянно поворачивали направо. Таким образом, результаты эксперимента показали, что первая группа крыс стали в итоге лучше ориентироваться в лабиринте, чем крысы второй группы.

Животных поделили на две группы. Их задачей было найти пищу в лабиринте. Для первой группы пищевую приманку постоянно перемещали в одно и то же место, но добираться до нее нужно было с разных точек лабиринта. Для второй группы разработали иные условия, приманку разложили в разные части лабиринта, для ее нахождения движения должны были постоянно повторяться. То есть, крысы могли найти и получить пищу в случае, если они постоянно поворачивали направо. Таким образом, результаты эксперимента показали, что первая группа крыс стали в итоге лучше ориентироваться в лабиринте, чем крысы второй группы.

Исследования на крысах в последующем были перенесены на людей, в ходе чего установили, что люди, которые знают карту местности, находят нужный им объект значительно лучше тех, кто не знает местно и вне зависимости от исходного местонахождения.

Еще одним объектом исследования являлось изучение стимула на организм. Стимул понуждает организм вести себя определенным образом и, соответственно, за этим следует какая-то определенная реакция. В классическом бихевиоризме считалось, что только стимул может предопределять характер реакции, которая наступит в будущем. Отсюда можно сделать вывод — надо проводить как можно больше тестов, экспериментов, регистрировать полученные данные, анализировать их. С помощью анализа можно было бы вывести и понять соответствующие закономерности. Бихевиористы полагали, что такая схема стимулов и реакций распространяется не только на человека, но и на весь остальной животный мир.

В классическом бихевиоризме считалось, что только стимул может предопределять характер реакции, которая наступит в будущем. Отсюда можно сделать вывод — надо проводить как можно больше тестов, экспериментов, регистрировать полученные данные, анализировать их. С помощью анализа можно было бы вывести и понять соответствующие закономерности. Бихевиористы полагали, что такая схема стимулов и реакций распространяется не только на человека, но и на весь остальной животный мир.

Замечание 2

Таким образом, классический бихевиоризм Джона Уотсона представляет собой одно из самых влиятельных и актуальных направлений в психологии в начале ХХ века. Обусловлено это тем, что бихевиоризм изучает поведение и активность индивида.

6.3 Бихевиоризм. Джон Уотсон. История психологии

6.3 Бихевиоризм. Джон Уотсон

В 1960-е гг. у американских психологов заново появился интерес к психическим процессам, особенно познавательным, а вместе с ним пришло и чувство свободы — благодаря возможности говорить о явлениях сознания, не вызывая недовольства. Оглядываясь на недавнее прошлое, они в полемическом задоре утверждали, что психология примерно с 1910-х до 1960-х гг. представляла собой монолит бихевиоризма. Это видение истории психологии, в целом ложное, содержит интересный элемент правдивости. Он заключается в том, что психология сконцентрировалась на методах как на том, что позволит ей стать наукой, и это имело серьезные последствия для полученного знания. Самым очевидным результатом было широкомасштабное исключение из исследований в США таких тем, как мышление и воображение. В Европе в период до Второй мировой войны такого не было. Самым ярким образом эта тенденция отразилась в направлении, называемым бихевиоризмом (behaviourism в британской орфографии и behaviorism — в американской). Фактически это направление никогда не было единым и включало по крайней мере два периода становления: ранние формулировки (1910–1930), ассоциирующиеся с именем Уотсона, и необихевиоризм, связанный с позитивистской теорией науки (1930–1955).

Оглядываясь на недавнее прошлое, они в полемическом задоре утверждали, что психология примерно с 1910-х до 1960-х гг. представляла собой монолит бихевиоризма. Это видение истории психологии, в целом ложное, содержит интересный элемент правдивости. Он заключается в том, что психология сконцентрировалась на методах как на том, что позволит ей стать наукой, и это имело серьезные последствия для полученного знания. Самым очевидным результатом было широкомасштабное исключение из исследований в США таких тем, как мышление и воображение. В Европе в период до Второй мировой войны такого не было. Самым ярким образом эта тенденция отразилась в направлении, называемым бихевиоризмом (behaviourism в британской орфографии и behaviorism — в американской). Фактически это направление никогда не было единым и включало по крайней мере два периода становления: ранние формулировки (1910–1930), ассоциирующиеся с именем Уотсона, и необихевиоризм, связанный с позитивистской теорией науки (1930–1955).

В истории первой четверти XX в. можно найти, по меньшей мере, четыре источника бихевиоризма. Во-первых, эволюционизм и функционализм, давшие импульс к изучению действий животных и людей в связи с жизнедеятельностью всего организма. Во- вторых, быстрая трансформация США в урбанистическое и индустриальное общество. В-третьих, притязания психологии на то, чтобы стать практической дисциплиной, т. е. классифицировать людей и адаптировать их к окружающей Действительности. И наконец, борьба за становление психологии как естественно-научной дисциплины, независимой от физиологии. Эти четыре момента указывали направление: психология становилась наукой о том, что и как люди делают. Молодые мужчины и женщины, которых привлекала эта новая область, были не удовлетворены оторванным от жизни философствованием. Дух практицизма превращал «действование», которое психологи старой школы называли осознанным поведением (conduct), а новые психологи — просто поведением (behaviour), в нечто более актуальное и объективно наблюдаемое, чем ум или сознание.

можно найти, по меньшей мере, четыре источника бихевиоризма. Во-первых, эволюционизм и функционализм, давшие импульс к изучению действий животных и людей в связи с жизнедеятельностью всего организма. Во- вторых, быстрая трансформация США в урбанистическое и индустриальное общество. В-третьих, притязания психологии на то, чтобы стать практической дисциплиной, т. е. классифицировать людей и адаптировать их к окружающей Действительности. И наконец, борьба за становление психологии как естественно-научной дисциплины, независимой от физиологии. Эти четыре момента указывали направление: психология становилась наукой о том, что и как люди делают. Молодые мужчины и женщины, которых привлекала эта новая область, были не удовлетворены оторванным от жизни философствованием. Дух практицизма превращал «действование», которое психологи старой школы называли осознанным поведением (conduct), а новые психологи — просто поведением (behaviour), в нечто более актуальное и объективно наблюдаемое, чем ум или сознание.

Функционализм содержал в себе практический подход, опирающийся на авторитет эволюционного мировоззрения, с готовым к использованию словарем. Из него исходили такие психологи, как Болдуин в университете Джонса Хопкинса (г. Балтимор), которые интересовались зоопсихологией и развитием детей, равно как и психикой взрослого человека. Исследования животных имели свои преимущества: на животных было гораздо легче проводить строгие эксперименты, к тому же с ними можно было делать многое из того, что по отношению к человеку было бы неэтичным. Например, Уотсон в своей докторской диссертации, изучая особенности восприятия, повреждал сенсорные органы крыс. Но животное, в отличие от людей в экспериментах немецких интроспекционистов, нельзя было спросить о его ощущениях. Та же проблема проявилась и в изучении маленьких детей. В результате психологи стали все больше исследовать то, что животные или дети делают, то есть их поведение, а не состояния сознания.

Такая смена ориентиров была характерна и для общества в целом. В США громадными темпами шла внешняя и внутренняя миграция — сюда переселялись миллионы эмигрантов из Европы, а жители американской деревни переезжали в города. Переживания этих оторванных от своих корней людей могли быть тяжелыми, даже травмирующими. Город вызывал страх и потерю ориентации, жизнь в нем требовала и личностного, и материального приспособления. Некоторые психологи увидели в этом перспективы для психологии: она должна была стать наукой о приспособлении, или о поведении. Такова была позиция Джона Уотсона (John В.Watson, 1878–1958). Он сам приехал из сельской местности в город (любопытно, что позже, отойдя от дел, он опять переехал за город). Все факторы, сказавшиеся на развитии бихевиоризма, сыграли свою роль и в личной карьере Уотсона. В 1913 г. он опубликовал лаконичный и полемически заостренный манифест «Психология с точки зрения бихевиориста» (Psychology as the behaviorist views it), благодаря чему это направление приобрело четкие контуры.

В США громадными темпами шла внешняя и внутренняя миграция — сюда переселялись миллионы эмигрантов из Европы, а жители американской деревни переезжали в города. Переживания этих оторванных от своих корней людей могли быть тяжелыми, даже травмирующими. Город вызывал страх и потерю ориентации, жизнь в нем требовала и личностного, и материального приспособления. Некоторые психологи увидели в этом перспективы для психологии: она должна была стать наукой о приспособлении, или о поведении. Такова была позиция Джона Уотсона (John В.Watson, 1878–1958). Он сам приехал из сельской местности в город (любопытно, что позже, отойдя от дел, он опять переехал за город). Все факторы, сказавшиеся на развитии бихевиоризма, сыграли свою роль и в личной карьере Уотсона. В 1913 г. он опубликовал лаконичный и полемически заостренный манифест «Психология с точки зрения бихевиориста» (Psychology as the behaviorist views it), благодаря чему это направление приобрело четкие контуры.

Уотсон вырос в душной атмосфере маленького города Южной Каролины, из которой он бежал в сложный современный мир Чикагского университета, на факультет философии, который тогда возглавлял Дьюи.

Однако трудолюбивый и амбициозный Уотсон, чувствуя за собой поддержку университета, уверенно шел к тому, чтобы заявить о собственной позиции. Заняв место Болдуина во главе кафедры психологии, он смог сформулировать свою программу. Статья 1913 г., основанная на вступительной лекции Уотсона в Колумбийском университете в Нью-Йорке, была призывом к оружию: «с точки зрения бихевиориста психология есть чисто объективная отрасль естественной науки». Он утверждал, что бихевиоризм должен занять место психологии, которой «за весь период пятидесятилетнего существования как экспериментальной науки» так и «не удалось занять свое место в науке в качестве бесспорной естественной дисциплины» [27, с. 17, 22].

Однако трудолюбивый и амбициозный Уотсон, чувствуя за собой поддержку университета, уверенно шел к тому, чтобы заявить о собственной позиции. Заняв место Болдуина во главе кафедры психологии, он смог сформулировать свою программу. Статья 1913 г., основанная на вступительной лекции Уотсона в Колумбийском университете в Нью-Йорке, была призывом к оружию: «с точки зрения бихевиориста психология есть чисто объективная отрасль естественной науки». Он утверждал, что бихевиоризм должен занять место психологии, которой «за весь период пятидесятилетнего существования как экспериментальной науки» так и «не удалось занять свое место в науке в качестве бесспорной естественной дисциплины» [27, с. 17, 22].Критическая часть его заявлений была хорошо обоснована. Действительно, экспериментальная психология в Германии и в США — исследования структурных единиц сознания — породили столько противоречивых описаний, что общее направление было потеряно. И только в США, в Корнеллском Университете, под руководством Титченера реализовывалась четкая, хорошо разработанная программа исследования элементарных единиц сознания. Таков был ответ Титченера на беспорядочное многообразие — дистанцироваться от всего, что не является наукой в чистом виде, а под этим он понимал свою собственную программу описания содержаний сознания с помощью строгих экспериментов. Он утверждал, что «наука идет своим путем, не обращая внимания на интересы человека и не преследуя какой-либо практической цели» [цит. по: 137, с. 407]. Большинство психологов, однако, жили в другом мире и хотели такую психологию, которая позволила бы им делать что-то для общества. Любопытно, что Уотсон и Титченер испытывали взаимное уважение, возможно потому, что каждый видел в другом сильного человека, который добивается большей научности в исследованиях, чем это было характерно для основной массы психологических работ того времени. Оба также были явными позитивистами в том смысле, что верили в выводимость знания из наблюдений.

Таков был ответ Титченера на беспорядочное многообразие — дистанцироваться от всего, что не является наукой в чистом виде, а под этим он понимал свою собственную программу описания содержаний сознания с помощью строгих экспериментов. Он утверждал, что «наука идет своим путем, не обращая внимания на интересы человека и не преследуя какой-либо практической цели» [цит. по: 137, с. 407]. Большинство психологов, однако, жили в другом мире и хотели такую психологию, которая позволила бы им делать что-то для общества. Любопытно, что Уотсон и Титченер испытывали взаимное уважение, возможно потому, что каждый видел в другом сильного человека, который добивается большей научности в исследованиях, чем это было характерно для основной массы психологических работ того времени. Оба также были явными позитивистами в том смысле, что верили в выводимость знания из наблюдений.

Конструктивная часть аргументов Уотсона, в противоположность взглядам Титченера, фокусировалась на том, что бихевиоризм может дать обществу. По утверждению Уотсона, это зависело от точности полученных данных: «До тех пор, пока психология не станет наукой и не соберет целый ряд данных, характеризующих поведение, которое является в результате экспериментально вызванных ситуаций, до тех пор предсказания того поведения, которое возникает в результате ситуаций ежедневной жизни, будет носить тот же характер нащупывания в темноте, который свойствен им с момента появления человечества» [26, с. 6]. Его критика неудач психологии как науки неотделима от его стремления построить психологию как технологию человека. Вера в то, что наука не может изучать душевный мир человека, сочеталась с верой в то, что цели человека сводятся к поиску внешнего физического благосостояния и социальной адаптации (и не связаны с какой-то гипотетической внутренней жизнью).

По утверждению Уотсона, это зависело от точности полученных данных: «До тех пор, пока психология не станет наукой и не соберет целый ряд данных, характеризующих поведение, которое является в результате экспериментально вызванных ситуаций, до тех пор предсказания того поведения, которое возникает в результате ситуаций ежедневной жизни, будет носить тот же характер нащупывания в темноте, который свойствен им с момента появления человечества» [26, с. 6]. Его критика неудач психологии как науки неотделима от его стремления построить психологию как технологию человека. Вера в то, что наука не может изучать душевный мир человека, сочеталась с верой в то, что цели человека сводятся к поиску внешнего физического благосостояния и социальной адаптации (и не связаны с какой-то гипотетической внутренней жизнью).

Уотсон и другие бихевиористы думали, что они распространяют объективное объяснение физического мира на сферу человеческого и тем самым совершают научную революцию. Это было для них недвусмысленным шагом вперед. А препятствием прогрессу они считали ненаучную путаницу в вопросах психики, сознания и интроспекции. Вывод казался очевидным: психологи должны наблюдать физические переменные точно так же, как это делает любой другой ученый-естественник. «Если вы хотите дать бихеви- ористу право использовать сознание тем же самым образом, как его используют другие ученые-естествоиспытатели, т. е. не превращая сознание в специальный объект наблюдения, вы разрешили мне все, что требует мой тезис». Иными словами, Уотсон утверждал, что психологи должны наблюдать физические стимулы и ответы на них и на этой основе искать соотношения между поведением и его предпосылками. Нет никакой необходимости обращаться к понятию психики. И не в последнюю очередь важно то, что для психолога «поведение человека и поведение животных следует рассматривать в той же самой плоскости и как в равной степени существенные для общего понимания поведения» [27, с. 32, 33]. Основу этого подхода заложили ранее психологи, изучавшие психику путем разложения на элементы, по аналогии с физическими объектами.

А препятствием прогрессу они считали ненаучную путаницу в вопросах психики, сознания и интроспекции. Вывод казался очевидным: психологи должны наблюдать физические переменные точно так же, как это делает любой другой ученый-естественник. «Если вы хотите дать бихеви- ористу право использовать сознание тем же самым образом, как его используют другие ученые-естествоиспытатели, т. е. не превращая сознание в специальный объект наблюдения, вы разрешили мне все, что требует мой тезис». Иными словами, Уотсон утверждал, что психологи должны наблюдать физические стимулы и ответы на них и на этой основе искать соотношения между поведением и его предпосылками. Нет никакой необходимости обращаться к понятию психики. И не в последнюю очередь важно то, что для психолога «поведение человека и поведение животных следует рассматривать в той же самой плоскости и как в равной степени существенные для общего понимания поведения» [27, с. 32, 33]. Основу этого подхода заложили ранее психологи, изучавшие психику путем разложения на элементы, по аналогии с физическими объектами.

В 1913 г. Уотсон настаивал на том, что зоопсихология и такая психология человека, которая хочет предсказывать его поведение, для достижения объективности должны отказаться от любых ссылок на сознание. Затем он пошел еще дальше, и в своей книге «Психология с позиции бихевиориста» (Psychology from the Standpoint of a Behaviourist, 1919) заявил, что вера в существование психики — не более чем средневековый предрассудок. Он представлял себя скорее как делового и практичного человека науки, чем как философа, но за его утверждениями стояла неявная философская предпосылка: реальность не включает в себя психику. В мире Уотсона отрицать существование психики как таковой было признаком последовательного (и, с его точки зрения, мужественного) подчинения нуждам прогресса. Он выступал против поисков критерия сознательности животных и разговоров об их чувствах: «такие проблемы, как эта, не могут удовлетворить бихевиориста» [27, с. 20]. Однако для того, чтобы убедить других в своей правоте, Уотсону было необходимо как-то отнестись к таким проблемам, как очевидное существование умственного образа, языка и значения — проблемам, к которым с новой энергией обратилась философия сознания в конце XX в.

Уотсон называл язык вербальным поведением, или речью, а мышление — внутренней речью. Физиологи предыдущего поколения, такие как Сеченов и Феррье, в поисках физиологической основы психики пришли к такому же выводу. В 1916 г. Уотсон пытался зафиксировать движения гортани в процессе мышления, но, не добившись успеха, должен был довольствоваться лишь предположением о том, что мышление в принципе является одним из видов поведения. В доказательство он приводил тот факт, что, когда ребенок о чем-то думает, он шевелит губами, шепчет; Уотсон предположил, что с возрастом эти мускульные движения становятся невидимыми и беззвучными.

Что касается проблемы значения, то Уотсон просто отвергал ее: «Мы наблюдаем за тем, что делает животное или человек. Смысл для них и заключается в том, что они делают. Нет никакой научной или практической пользы в том, чтобы прерывать их и спрашивать, что они имеют в виду, — их действия и указывают на смысл» [165, с. 364–365]. В книге «Анализ сознания» (The Analysis of Mind, 1921) философ Бертран Рассел (Bertrand Russell, 1872 —

приходит к выводу, близкому мысли Уотсона, выстраивая философию сознания на основе данных чувственного опыта. В свою очередь, книга Рассела побудила группу философов, получившую известность как Венский кружок, заинтересоваться работами Уотсона. Более поздние философы, особенно Райл, использовали идеи Уотсона в аргументации против приписывания людям психических состояний в качестве объяснения их поведения. Однако в 1960-е гг. пересмотр теории значения и способов объяснения человеческих поступков заставили усомниться в этой точке зрения.

В свою очередь, книга Рассела побудила группу философов, получившую известность как Венский кружок, заинтересоваться работами Уотсона. Более поздние философы, особенно Райл, использовали идеи Уотсона в аргументации против приписывания людям психических состояний в качестве объяснения их поведения. Однако в 1960-е гг. пересмотр теории значения и способов объяснения человеческих поступков заставили усомниться в этой точке зрения.

Заявления бихевиористов бросали вызов психологам, но в 1913 г. к революции не привели. На самом деле в психологии подспудно происходили перемены, и такие авторитетные фигуры, как Энджелл, который был учителем Уотсона в Чикаго, Пиллсбери и Торндайк, пригласивший Уотсона читать лекции в Колумбийском университете, уже подчеркивали важность изучения действий и их прогнозирования. Труды Торндайка имели особенное значение. В 1913 г. он работал в Колумбийском колледже для учителей, самом крупном центре педагогических исследований. Как и Уотсон, он в прошлом работал с животными, и он также хотел видеть от психологии непосредственную пользу для общества. В 1898 г. он опубликовал данные исследования, впоследствии ставшего одним из самых цитируемых, — эксперимента с кошкой, которая училась находить выход из лабиринта. Эти лабиринты представляли собой грубые деревянные ящики, и результаты экспериментов не позволяли сделать сколько-нибудь определенных выводов, но Торндайк создал модель исследований, которая сделала научение центральным объектом научной психологии. Многие исследователи помимо Уотсона видели, что с помощью таких экспериментов можно выделять различные параметры поведения и его детерминант, а значит, сделать их полностью наблюдаемыми. По той же причине они приветствовали работы Павлова, посвященные условным рефлексам. Но им не казались убедительными ни предложенная Уотсоном программа новой науки, ни его попытки исключить все ссылки на психические состояния. Когда некоторые психологи в 1920-е гг. называли себя бихевиористами, это в большей степени означало принятие ими идеалов физикалистского объяснения в психологии, нежели согласие с крайним энвайронментализмом Уотсона — представлением о решающей роли окружающей среды в формировании личности и отрицанием существования сознания.

В 1898 г. он опубликовал данные исследования, впоследствии ставшего одним из самых цитируемых, — эксперимента с кошкой, которая училась находить выход из лабиринта. Эти лабиринты представляли собой грубые деревянные ящики, и результаты экспериментов не позволяли сделать сколько-нибудь определенных выводов, но Торндайк создал модель исследований, которая сделала научение центральным объектом научной психологии. Многие исследователи помимо Уотсона видели, что с помощью таких экспериментов можно выделять различные параметры поведения и его детерминант, а значит, сделать их полностью наблюдаемыми. По той же причине они приветствовали работы Павлова, посвященные условным рефлексам. Но им не казались убедительными ни предложенная Уотсоном программа новой науки, ни его попытки исключить все ссылки на психические состояния. Когда некоторые психологи в 1920-е гг. называли себя бихевиористами, это в большей степени означало принятие ими идеалов физикалистского объяснения в психологии, нежели согласие с крайним энвайронментализмом Уотсона — представлением о решающей роли окружающей среды в формировании личности и отрицанием существования сознания.

Уотсон пытался действовать на нескольких фронтах одновременно, и результаты были какими угодно, только не систематическими. Недостаток фактических доказательств обнаружил себя з его книге по бихевиоризму, большая часть которой была просто о физиологии. Медицина также привлекала его, и в университете Джонса Хопкинса он получил разрешение работать в клинике Фиппса, которую тогда возглавлял влиятельный психиатр Адольф Майер (Adolf Meyer, 1866–1950). Майер приветствовал зоопсихологию как источник информации об «условиях возникновения [патологических реакций] и путях, которыми мы можем их изменить» [цит. по: 127, с. 202]. Уотсон начал изучение этой проблемы на детях в клинике. Это включало в себя работу с маленьким Альбертом (ребенку было девять месяцев, когда исследования начались, и тринадцать месяцев, когда они закончились) — мальчиком, чье поведение Уотсон и его аспирантка Розали Райнер (Rosalie Rayner) пытались изменять. Они сначала убедились в том, что Альберт не боится крыс. Затем всякий раз, когда крыса появлялась, они ударяли по металлической пластине и пугали ребенка. В итоге, как они утверждали, ребенок приобрел условный рефлекс страха на появление одной только крысы. Современный анализ показывает, что результаты «нельзя было однозначно интерпретировать» [92, с. 158]. Как бы то ни было, этот эксперимент стал знаменитой иллюстрацией того, что психологические особенности человека являются приобретенными: привычки — в том числе такие, как чувство отвращения перед определенными животными — формируются по механизму обусловливания. Сам Уотсон использовал эти эксперименты для обоснования своей уверенности в том, что среда целиком и полностью определяет формирование личности. Он говорил: «Дайте мне дюжину здоровых, хорошо сформированных детей и мой собственный, отвечающий определенным характеристикам мир для их воспитания, и я гарантирую взять любого из них и сделать из него любого специалиста, какой только придет мне в голову — доктора, адвоката, артиста, превосходного торговца или даже попрошайку или вора, — независимо от его талантов, склонностей, пристрастий, способностей и всех его предков».

Затем всякий раз, когда крыса появлялась, они ударяли по металлической пластине и пугали ребенка. В итоге, как они утверждали, ребенок приобрел условный рефлекс страха на появление одной только крысы. Современный анализ показывает, что результаты «нельзя было однозначно интерпретировать» [92, с. 158]. Как бы то ни было, этот эксперимент стал знаменитой иллюстрацией того, что психологические особенности человека являются приобретенными: привычки — в том числе такие, как чувство отвращения перед определенными животными — формируются по механизму обусловливания. Сам Уотсон использовал эти эксперименты для обоснования своей уверенности в том, что среда целиком и полностью определяет формирование личности. Он говорил: «Дайте мне дюжину здоровых, хорошо сформированных детей и мой собственный, отвечающий определенным характеристикам мир для их воспитания, и я гарантирую взять любого из них и сделать из него любого специалиста, какой только придет мне в голову — доктора, адвоката, артиста, превосходного торговца или даже попрошайку или вора, — независимо от его талантов, склонностей, пристрастий, способностей и всех его предков». И добавлял: «я иду дальше своих фактов» [164, с. 104]. И действительно, фактов не было, но серьезнее всего было его молчаливое отрицание социальных аспектов среды. Он воспринимал людей абсолютно в индивидуалистическом ключе: в его рассуждениях именно индивидуальные стимулы, а не социальная структура, формируют людей. Он рассматривал возникновение привычек по аналогии с работой машины, а не с поддержанием традиций. То, что он писал в 1920-е гг. о воспитании детей, демонстрировало ценности «психологического общества», то есть общества, в котором все зависит от психологии составляющих его отдельных индивидов.

И добавлял: «я иду дальше своих фактов» [164, с. 104]. И действительно, фактов не было, но серьезнее всего было его молчаливое отрицание социальных аспектов среды. Он воспринимал людей абсолютно в индивидуалистическом ключе: в его рассуждениях именно индивидуальные стимулы, а не социальная структура, формируют людей. Он рассматривал возникновение привычек по аналогии с работой машины, а не с поддержанием традиций. То, что он писал в 1920-е гг. о воспитании детей, демонстрировало ценности «психологического общества», то есть общества, в котором все зависит от психологии составляющих его отдельных индивидов.

Уотсон и Райнер опубликовали популярное руководство «Психологическое воспитание ребенка» (Psychological Care of Infant and Child, 1928). Когда Уотсон писал для широкой публики, а не в расчете на академическую аудиторию, то старался продвигать идею о том, что знания специалистов-психологов необходимы в повседневной жизни. Он думал, что понимает, почему психология стала востребованной: «Старый довод, сводившийся к тому, что миллионы детей в течение минувших тысячелетий вполне успешно воспитывались своими родными, недавно потерял всю свою силу в свете получившего теперь общее признание факта, что большая часть человечества терпит неудачу в своей попытке удовлетворительного приспособления к обществу» [26, с. 7]. С этой точки зрения любые социальные проблемы интерпретировались как проблемы индивидуального приспособления, а их решение заключалось в установлении нового взаимодействия между матерями и психологами. У такого подхода находились и почитатели: газета «Нью-Йорк Таймс» писала, как теперь кажется, с преувеличенным энтузиазмом, что книга «Бихевиоризм» (1924) «открывает новую эру в интеллектуальном развитии человечества» [цит. по: 41, с. 6].

7]. С этой точки зрения любые социальные проблемы интерпретировались как проблемы индивидуального приспособления, а их решение заключалось в установлении нового взаимодействия между матерями и психологами. У такого подхода находились и почитатели: газета «Нью-Йорк Таймс» писала, как теперь кажется, с преувеличенным энтузиазмом, что книга «Бихевиоризм» (1924) «открывает новую эру в интеллектуальном развитии человечества» [цит. по: 41, с. 6].

В концепции Уотсона существует интригующий подтекст личного характера. Он разрабатывал психологию, объясняющую человеческую жизнь как взаимодействие с физическим миром по схеме «стимул — реакция»: S — R. Более ранние утилитаристские теории описывали природу человека, обращаясь к понятию ассоциации между идеями, с одной стороны, и ощущениями удовольствия или боли, с другой. Бихевиоризм назвал идеи стимулами, а удовольствие и боль интерпретировал как три базовых физиологических процесса — страх, ненависть и любовь. Этот подход исключал ссылки на сознание и поддерживал веру в то, что ход жизни человека определяется причинами физического порядка. Этот подход, по мнению Майера, его коллеги по клинике Фиппса, имел последствия для личной жизни Уотсона. После нескольких лет несчастливого брака Уотсон завел роман со своей аспиранткой Райнер и из-за скандального развода с женой был вынужден уйти из университета. В переписке с Майером Уотсон объяснял, что неудачный брак привел к тому, что для него стало естественным выражать свои чувства на стороне. Майер, однако, находил, что отказ Уотсона рассматривать поведение как обладающее психологическим смыслом подтолкнул его к такому неэтичному (по мнению Майера) поступку. Развод и новая женитьба Уотсона были поступками человека, который рассматривал свою жизнь как последовательность стимулов и реакций. Напротив, консервативные люди, не принимавшие теории Уотсона, полагали, что психология должна учитывать моральные ценности, присущие рефлектирующему сознанию. Проще говоря, Уотсон сделал то, что сделал, критики же считали, что он не понимал нравственного смысла своих поступков, и это было следствием его научного мировоззрения.

Этот подход, по мнению Майера, его коллеги по клинике Фиппса, имел последствия для личной жизни Уотсона. После нескольких лет несчастливого брака Уотсон завел роман со своей аспиранткой Райнер и из-за скандального развода с женой был вынужден уйти из университета. В переписке с Майером Уотсон объяснял, что неудачный брак привел к тому, что для него стало естественным выражать свои чувства на стороне. Майер, однако, находил, что отказ Уотсона рассматривать поведение как обладающее психологическим смыслом подтолкнул его к такому неэтичному (по мнению Майера) поступку. Развод и новая женитьба Уотсона были поступками человека, который рассматривал свою жизнь как последовательность стимулов и реакций. Напротив, консервативные люди, не принимавшие теории Уотсона, полагали, что психология должна учитывать моральные ценности, присущие рефлектирующему сознанию. Проще говоря, Уотсон сделал то, что сделал, критики же считали, что он не понимал нравственного смысла своих поступков, и это было следствием его научного мировоззрения.

Уотсон в дальнейшем не смог найти себе работу в академических институтах. В 1921 г. он получил место в компании Томпсона, которая занималась рекламой, и обнаружил, что «наблюдать кривую роста продаж нового продукта может быть столь же увлекательно, как наблюдать кривую научения животного или человека» [104, с. 280]. Он пытался сохранять академичность рассуждений, но практичный мир немедленных результатов привлекал его больше, чем научная педантичность. После смерти его второй жены в 1935 г. он уединился на маленькой ферме, которую построил сам в Коннектикуте, и больше времени проводил с животными, нежели с людьми. Бихевиоризм же за это время превратился в гораздо более формальное направление.

Влияние функциональной психологии на бихевиоризм

Влияние функциональной психологии на бихевиоризм

Другим предшественником бихевиоризма явился функционализм. Не будучи всецело объективным течением, функциональная психология времен Уотсона тем не менее отличалась большей объективностью, чем прочие течения. Кеттел и

Не будучи всецело объективным течением, функциональная психология времен Уотсона тем не менее отличалась большей объективностью, чем прочие течения. Кеттел и

Глава 11 Бихевиоризм: после основания

Глава 11 Бихевиоризм: после основания Необихевиоризм Целенаправленная революция Уотсона не совершила, как он надеялся, переворота в психологии. Для этого требовалось время. И все же в 1924 году, всего лишь через десять лет после того, как Уотсон выступил с манифестом

Джон Уотсон (1878–1958) Основатель бихевиоризма

Джон Уотсон (1878–1958) Основатель бихевиоризма Джон Уотсон родился 9 января 1878 года в Южной Калифорнии. Когда мальчику было тринадцать лет, отец ушел из семьи, и в дальнейшем детство Джона проходило на ферме – в бедности и одиночестве. Позже Уотсон вспоминал, что плохо

57 БИХЕВИОРИЗМ

57 БИХЕВИОРИЗМ

Основателем бихевиоризма (от англ. behaviour – «поведение») является Джон Уотсон (1878–1958), опубликовавший статью «Психология с точки зрения бихевиориста». По его мнению, достойно исследования не сознание, а поведение. Дж. Уотсон в отличие от ученых, полагающих

behaviour – «поведение») является Джон Уотсон (1878–1958), опубликовавший статью «Психология с точки зрения бихевиориста». По его мнению, достойно исследования не сознание, а поведение. Дж. Уотсон в отличие от ученых, полагающих

33. Гештальтпсихология. Бихевиоризм

33. Гештальтпсихология. Бихевиоризм Гештальтпсихология. Основным положением, вокруг которого строилась вся концепция гештальтпси-хологии, являлось следующее: содержанием любого психического процесса являются не отдельные элементы, а некоторые целостные образования,

Глава 11. Б. Ф. Скиннер и радикальный бихевиоризм

Глава 11. Б. Ф. Скиннер и радикальный бихевиоризм Долгие годы Б. Ф. Скиннер был самым известным в США психологом, но влияние его работ выходит далеко за пределы профессиональной психологии. Неприятие и недоверие, которое Скиннер испытывал ко всему ментальному,

Дж.

Б. Уотсон (1878–1958)

Б. Уотсон (1878–1958)Дж. Б. Уотсон (1878–1958) Имя Джона Уотсона в нашей стране, как говорится, широко известно в узких кругах. Выдающийся ученый XX в., сыгравший исключительную роль в становлении наук о человеке, лаконично упоминается в нескольких историко-научных трудах, известных лишь

Теория бихевиоризма Уотсона – Ростки – Обучающие видео – Социальные науки

Дж. Б. Уотсон был американским психологом, наиболее известным благодаря кодированию и популяризации школы психологии под названием бихевиоризм. В отличие от «оригинальной» фрейдистской психологии, которая исследовала бессознательное, эмоции и другие неосязаемые понятия, Уотсон предложил, чтобы психология изучала наблюдаемое поведение, поддающееся измерению с помощью научного метода. Он наиболее известен тем, что продемонстрировал это с помощью эксперимента с Маленьким Альбертом и «цитаты дюжины здоровых младенцев». Однако его убедительная теория не увенчалась успехом на практике, как это испытал сам Уотсон. Хотя практика и наследие Уотсона являются предметом горячих споров уже несколько десятилетий, он остается одним из самых влиятельных психологов 20-го века. Читайте дальше, чтобы понять, почему!

Хотя практика и наследие Уотсона являются предметом горячих споров уже несколько десятилетий, он остается одним из самых влиятельных психологов 20-го века. Читайте дальше, чтобы понять, почему!

Джон Б. Уотсон однажды заявил, что если ему дать дюжину здоровых младенцев, он сможет превратить их во что угодно; врачи, юристы, художники, нищие или воры, независимо от их происхождения или генетической предрасположенности. Сначала он провел эксперименты с 8-месячным Альбертом, а затем применил свою теорию при воспитании собственных детей. По сути, он применил научный метод к психологии человека, который назвал бихевиоризмом.

Эксперимент «Маленький Альберт» В эксперименте «Маленький Альберт» Уотсон использовал метод классического обусловливания, чтобы запрограммировать ребенка бояться лабораторной крысы. Ранее Павлов продемонстрировал, как обусловливание может запускать биологические реакции, которые унаследованы генетически. Уотсон предположил, что мы также можем прививать новое поведение, которое не было унаследовано.

Уотсон предположил, что мы также можем прививать новое поведение, которое не было унаследовано.

Для проведения эксперимента Ватсон и его помощница Розали Рейнер поместили мальчика в комнату, где гуляла белая крыса. Во-первых, мальчик не выказывал страха. Затем Рейнер ударял молотком по стальному стержню, каждый раз, когда Альберт протягивал руку, чтобы дотронуться до крысы, пугая Альберта и заставляя его плакать. В конце концов, Альберт попытался уйти от крысы, показывая, что он был приучен бояться крыс. Несколькими неделями позже Альберт проявлял беспокойство по отношению к любому пушистому предмету, показывая, что его обусловленность не только сохранялась, но и распространялась.

Уотсон предположил, что наше поведение является либо рефлексом, вызванным стимулом, либо следствием нашей индивидуальной истории более раннего воздействия подкреплений и наказаний в сочетании с нашими текущими мотивационными состояниями и стимулами.

Ватсон против Фрейда В отличие от Фрейда и Юнга его не интересовали ни мысли, ни разум, поскольку, по его мнению, анализ действий и реакций был единственным способом применить научный метод к психологии и получить объективное понимание человеческого поведения. Он думал о психологии как об объективной ветви естествознания: «Ее цель — предсказание поведения и управление им». Как и его коллеги-бихевиористы, он считал, что интеллект, темперамент и личность определяются средой, в которой растет ребенок.

Он думал о психологии как об объективной ветви естествознания: «Ее цель — предсказание поведения и управление им». Как и его коллеги-бихевиористы, он считал, что интеллект, темперамент и личность определяются средой, в которой растет ребенок.

Уотсон опубликовал книгу «Психологическая помощь младенцам и детям». В своей книге он посоветовал родителям не слишком часто прикасаться к своим детям и сохранять эмоциональную дистанцию, чтобы не баловать их. Он предупредил, что игра с детьми нарушит их распорядок дня. Счастливый ребенок не плачет и не ищет внимания.

Его книга стала бестселлером, и вскоре другие ученые того времени посоветовали не проявлять привязанность. Некоторые западные правительства начали раздавать листовки, в которых советуют родителям перестать целовать своих детей. У родителей сложилось представление о том, что детей нужно оставлять спокойно сидеть в течение дня. Ночью их следует оставить плакать одних, пока они не заснут, метод, называемый «тренировка сна».

Ночью их следует оставить плакать одних, пока они не заснут, метод, называемый «тренировка сна».

Уотсон, у которого было трудное детство, хотел быть хорошим отцом и применил свои методы к своим четверым детям, Джону, Мэри, Джеймсу и Уильяму. К сожалению, все пошло не так, как планировалось. Джон всю жизнь жаловался на невыносимые головные боли и умер в возрасте 50 лет. У Мэри возникли проблемы с алкоголем, и она пыталась покончить жизнь самоубийством, как и ее брат Джеймс. Уильям покончил с собой в возрасте 40 лет.

Уотсон якобы признался, что сожалеет о том, что пишет о воспитании детей, поскольку понимает, что недостаточно знает об этом. К концу жизни он стал затворником и до своей смерти в 19В 58 лет он сжег все свои недавние бумаги.

«Вау, какое отличное видео. Столько подробностей! Я пытался изучать психологию, но не нашел много хороших источников… до сих пор! Спасибо за публикацию, у вас отличный канал! :)”

– The Gandalf Cat & Snickers

Источники

- Джон Б.

Уотсон – Википедия

Уотсон – Википедия - Бихевиоризм – Википедия

- Эксперимент с Маленьким Альбертом – Youtube

- Джон Б. Уотсон. Контекст – обзор из Бюллетеня по развитию поведения

- Долгая темная ночь бихевиоризма. Узнайте, что случилось с потомками Ватсона в RoboThink.

- Теория поведенческой биологии Сапольского – Sprouts

- Оперантное обусловливание – Sprouts

Упражнения в классе

Уотсон был убежден, что вид воспитания, который мы получаем, может определить наш жизненный путь, утверждая, что он может превратить младенца в любого человек, которого он желает. Однако в его собственной семье депрессия и вредные привычки передавались из поколения в поколение.

Это происходит из-за генетической предрасположенности или это следствие неудачного воспитания ребенка? Можно ли по-настоящему понять человека, просто наблюдая за его поведением? Обсудите со своими учениками и поделитесь с нами своими любимыми ответами!

Чтобы разжечь вашу дискуссию, просмотрите наше видео о теории биологии поведения Сапольски.

Дополнительные практические примеры, которые вы можете попробовать сами, см. в статье, как бихевиоризм превратился в оперантное обусловливание.

Дополнительные практические примеры, которые вы можете попробовать сами, см. в статье, как бихевиоризм превратился в оперантное обусловливание.Watson – Вопросы воспитания и семейного разнообразия

Люмен Обучение; участники Викимедиа; и Диана Лэнг

Джон Б. Уотсон был влиятельным американским психологом, чья самая известная работа произошла в начале 20-го века в Университете Джона Хопкинса. Уотсон проводил исследования поведения животных, воспитания детей и рекламы. Наряду с этим исследованием он провел спорное исследование «Маленький Альберт». [1]

Рисунок 1. Фотография Джона ВатсонаВатсон считал, что объективный анализ сознания невозможен; поэтому он предпочел сосредоточиться непосредственно на наблюдаемом поведении и попытался его изменить. Уотсон был главным сторонником смещения фокуса психологии с разума на поведение, и этот подход к наблюдению за поведением и контролю за ним стал известен как .

Основным объектом изучения бихевиористов было усвоенное поведение и его взаимодействие с врожденными качествами организма.

Основным объектом изучения бихевиористов было усвоенное поведение и его взаимодействие с врожденными качествами организма.Бихевиоризм обычно использовал животных в экспериментах, предполагая, что то, что было изучено на животных моделях, может быть до некоторой степени применимо к человеческому поведению. Знаменитая цитата Ватсона объясняет его утверждения: [2]

«Дайте мне дюжину здоровых младенцев, хорошо сформированных, и мой собственный определенный мир, в котором я буду их воспитывать, и я гарантирую, что возьму любого наугад и обучу его любому специалисту, который я выберу — врачу, юристу. , художник, купец-главнокомандующий и, да, даже нищий и вор, независимо от его талантов, склонностей, наклонностей, способностей, призваний и расы его предков. Я иду дальше своих фактов и признаю это, но то же самое говорят и сторонники обратного, и они делают это уже много тысяч лет».

Уотсон считал, что с детьми следует обращаться как с молодыми взрослыми.

В своей книге он предостерег от неизбежных опасностей, связанных с тем, что мать дает слишком много любви и привязанности. Лозунгом Уотсона было «не больше детей, а детей, воспитанных лучше» . Уотсон приводил доводы в пользу воспитания в споре о природе и воспитании и утверждал, что все заложено в ребенке через его взаимодействие с окружающей средой.

В своей книге он предостерег от неизбежных опасностей, связанных с тем, что мать дает слишком много любви и привязанности. Лозунгом Уотсона было «не больше детей, а детей, воспитанных лучше» . Уотсон приводил доводы в пользу воспитания в споре о природе и воспитании и утверждал, что все заложено в ребенке через его взаимодействие с окружающей средой.Таким образом, согласно Уотсону, родители и опекуны несут полную ответственность за действия своих детей, поскольку они сами выбирают среду, в которой воспитывается их ребенок. [3] Основываясь на результатах своего исследования «Маленький Альберт», Уотсон пришел к выводу, что опекуны могут формировать поведение и развитие ребенка, просто взяв под контроль все ассоциации стимул-реакция.

Эксперимент Маленького Альберта (1920)

Цель эксперимента с Маленьким Альбертом состояла в том, чтобы показать, как принципы классического обусловливания можно применить к 9-месячному мальчику.

Уотсон и его помощник приучили «Маленького Альберта» бояться белой крысы, лязгая железным прутом, когда Альберту показывали белую крысу. [4]

Уотсон и его помощник приучили «Маленького Альберта» бояться белой крысы, лязгая железным прутом, когда Альберту показывали белую крысу. [4] Сначала мальчику подарили белую крысу и заметили, что он ее не боится. Во-вторых, ему показали белую крысу, а затем лязгнули железным прутом. «Маленький Альберт» ответил плачем. Эта вторая презентация повторялась несколько раз. Наконец, исследователи представили белую крысу саму по себе, и мальчик показал страх.

Позже, пытаясь увидеть, передается ли страх на другие объекты, Ватсон подарил Альберту кролика, собаку и шубу. «Маленький Альберт» закричал, увидев их всех. [5]

Пример видео

Посмотрите это видео об исследовании Маленького Альберта, чтобы получить общее представление о том, как проводилось исследование.

Это исследование продемонстрировало, как эмоции могут стать условными реакциями. Анализ видеозаписи Альберта, снятой Уотсоном, заставил некоторых сделать вывод, что у «Маленького Альберта» могли быть когнитивные задержки или задержки в развитии.

[6] Этическая проблема исследования заключалась в том, что Уотсон так и не изменил эту условную реакцию у Маленького Альберта. [7]

[6] Этическая проблема исследования заключалась в том, что Уотсон так и не изменил эту условную реакцию у Маленького Альберта. [7] Уотсон Сегодня

Совет Уотсона относиться к детям с уважением, но с относительной эмоциональной отстраненностью подвергся резкой критике. Тем не менее, бихевиоризм все еще очевиден сегодня, и он в значительной степени ответственен за становление психологии как научной дисциплины благодаря своим объективным методам и экспериментам. В настоящее время он используется в поведенческой и когнитивно-поведенческой терапии, в классе и в воспитании детей.

Ключевые выводы

- Объективный анализ разума был невозможен, поэтому Уотсон придумал «бихевиоризм», в котором основное внимание психологии уделяется наблюдению за поведением и контролю за ним.

- Людей можно научить вести себя определенным образом в зависимости от их окружения и типов применяемых стимулов.

- Эксперимент Маленького Альберта: у людей можно обусловливать эмоциональные реакции.

Основными исследованиями в данном направлении, можно назвать работы Б.Ф, Скиннера, Э. Толмена и других.

Основными исследованиями в данном направлении, можно назвать работы Б.Ф, Скиннера, Э. Толмена и других. Уотсон – Википедия

Уотсон – Википедия Дополнительные практические примеры, которые вы можете попробовать сами, см. в статье, как бихевиоризм превратился в оперантное обусловливание.

Дополнительные практические примеры, которые вы можете попробовать сами, см. в статье, как бихевиоризм превратился в оперантное обусловливание. Основным объектом изучения бихевиористов было усвоенное поведение и его взаимодействие с врожденными качествами организма.

Основным объектом изучения бихевиористов было усвоенное поведение и его взаимодействие с врожденными качествами организма.