От «росписей из грота» до «гротескного реализма». Франкоязычная рецепция понятия «гротеск» и теории Михаила Бахтина

Понятие гротеск — подстать орнаменту, имя которого носит, — всегда давало простор смелому теоретизированию и вдохновляло ученых на оригинальные концепции. Во Франции и соседних франкоязычных странах за последние пятнадцать лет вышло более двадцати посвященных гротеску монографий, сборников статей, диссертаций и тематических номеров журналов. И все же среди этого изобилия сборнику «Гротеск: теория, генеалогия, фигуры», выпущенному в 2004 году Университетскими факультетами Сен-Луи в Брюсселе, трудно затеряться.

Во-первых, потому, что в его заглавии читается наиболее последовательная попытка синтеза этого сложного и плохо поддающегося упорядочению понятия. Во-вторых — потому, что авторы сборника не обходят вниманием ни один из возможных жанров и ни одну из областей применения гротеска: роман, драму, литературную теорию, эстетику, историю искусства и философию. В то время как авторы других монографий и коллективных работ анализируют творчество одного писателя или драматурга, один род литературы или рассматривают какой-либо один аспект понятия

В то время как авторы других монографий и коллективных работ анализируют творчество одного писателя или драматурга, один род литературы или рассматривают какой-либо один аспект понятия

Наконец, ни в одной из ранее опубликованных работ задача определения этого понятия не связана столь тесно с теоретическим наследием Михаила Бахтина. Место русского мыслителя в теории литературного гротеска давно не вызывает вопросов. В предисловии Изабель Ост предупреждает, что ни один из авторов сборника не обошел вниманием концепцию русского ученого и его немецкого оппонента Вольфганга Кайзера.

Понятие гротеск примечательно тем, подчеркивает далее Изабель Ост, что с момента своего появления не перестает привлекать внимание специалистов из самых разных областей: будь то история искусства, эстетика или теория литературы, особенно в критические периоды западноевропейской культуры. При этом, начиная с эпохи Возрождения, гротеск сопротивляется всем попыткам концептуализации. И дело здесь не в капризах и отсутствии должной методичности у историков искусства и литературоведов, а в некоем основополагающем принципе самой категории. Все критики неизменно подчеркивают глубокую амбивалентность гротеска, который как бы пребывает в постоянном напряжении между двумя полюсами. Однако констатация того, что гротеск является эстетической категорией, сразу вызывает череду вопросов: следует ли характеризовать его как стиль, жанр или нечто иное? Авторы брюссельского сборника попытались вычленить концептуальное ядро, вокруг которого формируются различные значения и коннотации понятия, не перестающего порождать всё новые смыслы и интерпретации (с.

Генеалогия понятия

Автор статьи «Грот, grotta, углубление, grottesca, гротеск» Джонатан Руссо констатирует у эрудитов Возрождения «археологическое желание» открыть в обнаруженной под землей античной живописи гротеск в его первоначальном виде, in statu nascendi. Упрямство, с каким все пишущие о гротеске пытаются докопаться до его истоков, подразумевает, что эта «разновидность вольной и потешной живописи, изобретенная в античную эпоху»

рассматривается как жанр.Тем не менее за пять веков изучения гротеска так и не получен ответ на целый ряд вопросов. Кто автор термина? Кто первым обозначил прилагательным «найденный в пещере» диковинные росписи, обнаруженные в 1480 году в «Золотом доме»? Почему гротеск стал источником теоретического вдохновения для специалистов из самых разных областей и дал жизнь концепциям, далеко ушедшим от «пещерной живописи»?

Если судить по работам историков искусств Андре Шастеля и Филиппа Мореля, ставшим во Франции вехами в истории вопроса, термин гротеск искажает восприятие «живописи из грота». Названные авторы видят серьезную помеху в том, что росписи «Золотого дома» дали рождение термину. Упоминая интерпретацию Кайзера, у которого гротеск выступает «квинтэссенцией абсурда», всего кошмарного и дьявольского, выражением страха перед жизнью, и Бахтина, развивающего «понятие гротескного реализма как принципа снижения и нивелирования (sic!)»

Названные авторы видят серьезную помеху в том, что росписи «Золотого дома» дали рождение термину. Упоминая интерпретацию Кайзера, у которого гротеск выступает «квинтэссенцией абсурда», всего кошмарного и дьявольского, выражением страха перед жизнью, и Бахтина, развивающего «понятие гротескного реализма как принципа снижения и нивелирования (sic!)»

Джонатан Руссо отмечает странную ситуацию, когда историки искусства считают этот термин «неуместным» для их области исследования (уже Бенвенуто Челлини отзывался о нем как об «абсолютно неадекватном») и в целом не дотягивающим до уровня теоретической лексики. Создается впечатление, что Шастель и Морель прикладывают немало сил, чтобы доказать: гротеск Бахтина и Кайзера и «живопись из грота» — две абсолютно разные реальности. Но и это не все: они пытаются убедить читателя, что grottesca вовсе не гротескна (с. 48). Для этого Шастель, например, вводит в оборот через Челлини (именно он был научным редактором перевода на французский мемуаров художника) термин grottesque, альтернативный grotesque с одним «t». С его помощью искусствовед надеется обойти неадекватность этой двусмысленной и туманной категории, чтобы остаться один на один с «живописью из грота»: как те археологи, что обнаружили причудливые фрески в 1480 году.

Морель отвергает неологизм коллеги, но и сам, очищая гротеск от лишних наслоений, в конечном итоге отказывается от понятия под предлогом, что оно не объясняет сущности гротескной живописи.

Аллегория и гротеск

В статье «Аллегория и гротеск. Элементы для генеалогии гротеска на основании работ Вальтера Беньямина» Пьер Пире соглашается с Джонатаном Руссо в том, что гротеск — понятие, сопротивляющееся обобщению. В нем заложены две противоположные тенденции: центробежная и центростремительная. Центробежная предполагает некую общность характеристик, свойственных как изобразительным, так и литературным произведениям; центростремительная подразумевает, что в основе понятия лежат определения эстетического (орнамент, центр и маргиналии, искажение законов перспективы и равновесия) и антропологического (гибрид, создание чудовищного, «карнавал» по Бахтину и «редукция» по Кайзеру) порядка (с. 64).

Эта «изначальная стратификация» понятия, считает Пире, исключает возможность выделить одну характерную черту и превращает гротеск в материал для самых неожиданных интерпретаций. Воскресая в различные исторические эпохи, гротеск тем не менее сохраняет общие «принципы преемственности». Одним из таких принципов, по мнению автора, является аллегория — как ее понимал Вальтер Беньямин в работе «Происхождение немецкой барочной драмы».

Воскресая в различные исторические эпохи, гротеск тем не менее сохраняет общие «принципы преемственности». Одним из таких принципов, по мнению автора, является аллегория — как ее понимал Вальтер Беньямин в работе «Происхождение немецкой барочной драмы».

Связей между гротеском и аллегорией Беньямин касается лишь попутно, однако его замечания позволяют осветить новый аспект генезиса гротеска и объяснить разные вехи его истории: например, расцвет понятия в эпоху барокко и его использование Бодлером. Рассматривая различия между аллегориями Средневековья и Нового времени, Беньямин упоминает гротеск как стиль живописи, в котором воплотилась современная аллегория. Гротеск, по его мнению, произошел «от grotta не в буквальном смысле, а от «спрятанного», потаенного, выражением чего и служат пещера и грот»

Интерес эрудитов Возрождения к Античности и иероглифам дает рождение новой теории знака. Иероглифы предстают, по словам Беньямина, как «естественная теология письма». Филипп Морель подтверждает эту мысль в главе «Гротески и иероглифы. Библиотека пармского монастыря Сан Джованни Евангелисты», где приводит многочисленные свидетельства того, что гротескная живопись воспринималась современниками «подобно египетским изображениям, называемым иероглифами»

.По мнению Пьера Пире, выявленная Беньямином «аллегорическая логика» гротеска дает возможность лучше различить некоторые черты понятия. Например, его эволюцию от изобретательной гибридизации, в которой проявляется непрерывность творения, к «умножению и нагромождению». У поэтов барокко, пишет Беньямин, также важно не единство целого, а «нарочитость конструкции».

Другая черта: антиэстетическая и антиидеализаторская направленность гротеска, рассматриваемого через призму «аллегорической логики». В истории ренессансного гротеска эти две тенденции, «ужасающая и прихотливая», будут соседствовать: первая — в творчестве Лукаса Ван Лейдена, Джованни Удине, Альдегревера, вторая — в работах Рафаэля и его школы

Аллегория — это строго определенная эстетическая категория, значение которой, как и значение символа, берет свое начало в теологии. Гротеск же, отмечает Пьер Пире, не является ни жанром, ни даже стилем, и может определяться лишь в расширительном смысле как совокупность произведений, относящихся к разным областям творчества, но при этом к одному обособленному, вне норм, миру.

Аллегория — это строго определенная эстетическая категория, значение которой, как и значение символа, берет свое начало в теологии. Гротеск же, отмечает Пьер Пире, не является ни жанром, ни даже стилем, и может определяться лишь в расширительном смысле как совокупность произведений, относящихся к разным областям творчества, но при этом к одному обособленному, вне норм, миру.В прочтении Беньямина два понятия оказываются связаны, так как относятся к одному типу знаковой логики. Обозначенная философом перспектива указывает, в чем именно барочная аллегория стала «принципом преемственности» для античного гротеска и открыла путь его романтической интерпретации, одним из видных представителей которой был Бодлер — главный «аллегорик современности», по выражению Беньямина.

Гротеск: «концепт», «жанр», «категория» или «понятие»?

Каждый из этих терминов в строгом смысле к гротеску неприменим, считает Джонатан Руссо, но при этом все они одновременно характеризуют какой-то определенный его аспект. Гротеск гетерогенен, он представляет собой «теоретическое, эстетическое и историческое образование, продуманное в большей или меньшей степени». И употребляя его сегодня, нельзя забывать об утраченном им прошлом и о том, что «никакая этимология и никакая археология не смогут извлечь сущность и содержание гротеска, его еtymon — истину, сохранившуюся вопреки порче и бесцеремонности истории» (с. 50-51). Непродуктивно, по мнению Руссо, разграничивать «художественное происхождение» понятия и его последующие литературные, эстетические и — шире — семантические авантюры.

Гротеск гетерогенен, он представляет собой «теоретическое, эстетическое и историческое образование, продуманное в большей или меньшей степени». И употребляя его сегодня, нельзя забывать об утраченном им прошлом и о том, что «никакая этимология и никакая археология не смогут извлечь сущность и содержание гротеска, его еtymon — истину, сохранившуюся вопреки порче и бесцеремонности истории» (с. 50-51). Непродуктивно, по мнению Руссо, разграничивать «художественное происхождение» понятия и его последующие литературные, эстетические и — шире — семантические авантюры.

Гротеск — одно из тех слов, которые наполнены смыслом, придаваемым им другими. Да и как могло быть иначе в эпоху, когда Челлини объяснял этимологию гротесков? Найденные в «Золотом доме» орнаменты не могли получить в XVI веке ни имени, ни законченного объяснения, так как история искусства тогда просто не существовала (она появится в XVIII веке с Винкельманом). Историки, в свою очередь, смогут понять, что гротескная живопись представляет собой «третий помпейский период» лишь три века спустя с началом масштабных раскопок в Помпеях. Найденный во дворце Нерона орнамент не мог носить в эпоху Возрождения другого названия, кроме как по месту его открытия. Восприятие гротеска могло быть лишь «неясным и сбивчивым», так как не опиралось на исторический фундамент, подчеркивает Руссо. Отсюда всевозможные толкования понятия просто неизбежны.

Найденный во дворце Нерона орнамент не мог носить в эпоху Возрождения другого названия, кроме как по месту его открытия. Восприятие гротеска могло быть лишь «неясным и сбивчивым», так как не опиралось на исторический фундамент, подчеркивает Руссо. Отсюда всевозможные толкования понятия просто неизбежны.

Ответить на вопрос, является ли литературный гротеск стилем или отдельным жанром, пытается и Филипп Вельниц. Автор примечательной монографии о театре Дюрренматта и роли в нем сатиры и гротеска, Вельниц опирается на последние французские работы в этой области. Он отмечает, что очередной всплеск интереса к понятию в литературе во многом связан с именем Бахтина. Благодаря ему критики и теоретики литературы считают гротеск «своим», хотя его этимология и генезис связаны с историей живописи, а никак не с литературой. С самого начала, подчеркивает Вельниц, понятие гротеск и характеризуемый им стиль заключали двойной смысл: ужасного и пугающего, с одной стороны, и комичного — с другой. В 1580 году гротеск переходит в литературную эстетику: опираясь на него, Монтень обосновывает свободную форму своих Опытов. Это объясняет еще одну черту гротескного стиля: его внеположенность норме и сближение с сатирой, которая осмеивает существующий порядок вещей (с. 16).

В 1580 году гротеск переходит в литературную эстетику: опираясь на него, Монтень обосновывает свободную форму своих Опытов. Это объясняет еще одну черту гротескного стиля: его внеположенность норме и сближение с сатирой, которая осмеивает существующий порядок вещей (с. 16).

Исключительная гибкость понятия вызывает необходимость определить его природу, продолжает Филипп Вельниц. Ведь от решения данной задачи зависит область, или, точнее, области применения гротеска.

В литературе — со второй половины прошлого века — особых изменений не наблюдается. На одном полюсе мы видим классическое исследование Вольфганга Кайзера с его тезисами «гротескное — это мир, ставший чужим» и «гротескное есть форма для выражения ОНО», на другом — монографию Бахтина. Последняя, отмечает Вельниц, была разработана раньше теории немецкого коллеги, хотя и стала известна на Западе гораздо позже. Содержащие критику Кайзера страницы весьма органично вписались в первую версию книги о Рабле, так как теоретические построения Бахтина изначально противостояли модернистской интерпретации гротеска. Однако неверно было бы думать, что во французской критике рецепция Бахтина и Кайзера совпадают по времени. Как отмечает Элишева Розен, автор работы о рецепции гротеска во Франции, именно книга Бахтина о Рабле познакомила французских специалистов с исследованием Кайзера; до публикации перевода бахтинской монографии мы не найдем в литературной критике Франции упоминаний немецкого теоретика.

Однако неверно было бы думать, что во французской критике рецепция Бахтина и Кайзера совпадают по времени. Как отмечает Элишева Розен, автор работы о рецепции гротеска во Франции, именно книга Бахтина о Рабле познакомила французских специалистов с исследованием Кайзера; до публикации перевода бахтинской монографии мы не найдем в литературной критике Франции упоминаний немецкого теоретика.

Следует заметить, что во французском языке разделение гротескного стиля и жанра «гротеск» затруднено. В отличие от русского, существительное и прилагательное здесь омонимы. Жанр «гротеска» и «гротескный стиль» невозможно разделить по модели «жанр трагедии — трагический стиль» или «ирония — иронический стиль». И если «гротескный стиль» поддается анализу через языковые формы выражения и фигуры, то гротеск как жанр, помимо известных сложностей с самим понятием «жанра», требует следующих разъяснений. К гротеску, напоминает Филипп Вельниц, прибегают в основном художники переходных эпох, когда пересматриваются основополагающие ценности мироустройства. Достаточно вспомнить картины Иеронима Босха на исходе Средневековья или произведения писателей периода «Бури и натиска» в Германии. Однако ХХ век составляет в этой картине исключение, так как гротеск в искусстве прошлого столетия утверждается прочно и надолго. К тому же, считает автор, именно драматургия становится «прибежищем» гротеска и применительно к ней можно говорить о гротеске как жанре.

Достаточно вспомнить картины Иеронима Босха на исходе Средневековья или произведения писателей периода «Бури и натиска» в Германии. Однако ХХ век составляет в этой картине исключение, так как гротеск в искусстве прошлого столетия утверждается прочно и надолго. К тому же, считает автор, именно драматургия становится «прибежищем» гротеска и применительно к ней можно говорить о гротеске как жанре.

С Вельницем согласны большинство авторов сборника, посвятивших статьи театру. Эту точку зрения разделяют и ведущие драматурги ХХ века, уверенные в том, что гротеск заменил собой трагедию. Фридрих Дюрренматт замечает в теоретических эссе, что трагедия подразумевает ошибку, страдание, меру, ответственность, а в путанице нашего века больше нет ни виновных, ни ответственных, и только комедия может еще воздействовать на нас. Ян Котт в известнейшей книге «Шекспир — наш современник» не менее категоричен, утверждая, что гротеск — это античная трагедия, написанная заново и в другом тоне. Наконец, Эжен Ионеско в «Записках за и против» считает, что трагическое в наши дни может родиться только из комедии: «Комедия, — пишет он, — кажется мне более безысходной, чем трагедия. Комичность не имеет выхода».

Наконец, Эжен Ионеско в «Записках за и против» считает, что трагическое в наши дни может родиться только из комедии: «Комедия, — пишет он, — кажется мне более безысходной, чем трагедия. Комичность не имеет выхода».

Создается впечатление, резюмирует Вельниц, что театр ХХ века пытается гротеском заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как трагедия окончательно устарела.

Гротеск и пространство

Особым отношениям гротеска с пространством посвящена статья теоретического раздела «Гротескная игра или разбитое зеркало». Автор Изабель Ост подчеркивает, что ее анализ опирается преимущественно на драматические произведения, так как именно в драме ХХ века «гротеск и присущая ему пространственность играют основополагающую роль» (с. 29). Она цитирует один из двух выделенных Андре Шастелем законов гротеска: отрицание пространства, основанного на линейной перспективе, и создание пространства особого типа, где царит невесомость, а не законы тяготения, где предпочтение отдается вертикали, а не горизонтали, и где единого центра нет вовсе. Изабель Ост сопоставляет эту черту художественного гротеска с одним из положений «экзистенциального анализа» Людвига Бинсвангера, согласно которому человеческое существование также имеет пространственную конфигурацию с горизонтальной и вертикальной осями.

Изабель Ост сопоставляет эту черту художественного гротеска с одним из положений «экзистенциального анализа» Людвига Бинсвангера, согласно которому человеческое существование также имеет пространственную конфигурацию с горизонтальной и вертикальной осями.

Нарушение равновесия между ними влечет за собой «антропологическую диспропорцию». Если доминирует вертикальная ось, ослепленный идеалом человек забывает обо всем: о себе самом, о разнообразии жизни. Не таков ли, задается вопросом автор, трагический герой, чье падение неминуемо, ибо зов трансцендентности заглушает в нем голос разума? Комическое же, продолжает Изабель Ост, опираясь на этот раз на швейцарского филолога Эмиля Стайгера и его «Основополагающие концепции поэтики», противопоставляет неминуемому падению трагического героя другой исход. Герой, которого мы считали потерянным в высотах абсолюта, возвращается в обычную систему координат, на горизонтальную ось, вызывая смех подобным кульбитом.

Гротеск оказывается в самом центре этой проблематики — и как эстетическая категория, и как антропологическая характеристика. Две известные теории литературного гротеска каждая по-своему подтверждают изначально присущую этому явлению амбивалентность. Гротеск существует на стыке комического и трагического, и любое гротескное произведение, не разделяя их полностью, усиливает напряжение между полюсами комизма и трагизма (с. 31-32). Таким образом, гротеск нарушает еще один принцип расположения в пространстве — симметрию.

Две известные теории литературного гротеска каждая по-своему подтверждают изначально присущую этому явлению амбивалентность. Гротеск существует на стыке комического и трагического, и любое гротескное произведение, не разделяя их полностью, усиливает напряжение между полюсами комизма и трагизма (с. 31-32). Таким образом, гротеск нарушает еще один принцип расположения в пространстве — симметрию.

Снова ссылаясь на Бинсвангера, Изабель Ост подчеркивает важность симметрии в пространственной системе человека, для которого искажение этого «высшего организующего мир принципа» — случись это в физической, психической или духовной сферах, означает угрозу для жизни и «близость смерти». Но именно этим и занимается гротеск: он разбивает отражающее симметричный миропорядок зеркало, затрагивая один из основополагающих жизненных принципов — источник равновесия и пропорциональности внутри и вовне человека, а также — основу рациональности и меры (с. 32).

Гротеск, в отличие от трагической и комической развязки, не предусматривает восстановления попранного равновесия между вертикальной и горизонтальной осями. Напротив, отмечает Изабель Ост, он усугубляет «антропологическую диспропорцию». Подрывной потенциал гротеска заключается в отказе от всякой меры и нормы: он изобличает избыток рационализма в трагическом, доводит до абсурда присущее этому роду искусства стремление к абсолюту.

Напротив, отмечает Изабель Ост, он усугубляет «антропологическую диспропорцию». Подрывной потенциал гротеска заключается в отказе от всякой меры и нормы: он изобличает избыток рационализма в трагическом, доводит до абсурда присущее этому роду искусства стремление к абсолюту.

Справедливо отмечая такую особенность гротеска как постоянный выход за установленные рамки, непрерывное сомнение во всем, что готово отлиться в непреложный закон, Изабель Ост приводит вторую характерную черту гротеска по Андре Шастелю: «слияние биологических видов», «освобождение от миропорядка, которым правит разделение». Она цитирует Филиппа Мореля, который отмечает, что гротеск подражает природе лишь в одном: в «неисчерпаемости творческих возможностей, которую знанию не под силу объять целиком» (с. 36). Гротеск, продолжает Ост, предстает антитезой эстетике изображения наличной действительности с присущими ей нормами пространственной перспективы и разграничения видов. Свойственная гротеску пространственность подрывает это классическое видение вещей, что особенно проявляется в театре.

«Парадоксальное ядро» гротеска, по мнению Изабель Ост, заключается в неисчерпаемой способности порождать новые формы, которую не может истощить никакое готовое изображение. Гротеск превосходит то, что можно представить, и касается таким образом «непредставимого». Не ту же цель — сделать невидимое видимым — преследует и драматическое искусство?

Интерпретируя Бахтина

Раздел «Основные фигуры», призванный конкретными примерами подкрепить или опровергнуть выкладки теоретической части сборника, включает в себя семь статей. Четыре посвящены гротеску в драматическом искусстве: произведениях Клоделя и Одиберти, Кольтеса, Жене, а также образу Гитлера в театре Брехта, Мюллера, Табори и Калиски. Три других анализируют различные аспекты понятия на материале прозы: новеллы Клейста «Михаэль Кольхаас», романов «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Печаль Бельгии» Клауса и «Широкое поле» Грасса.

Если теоретические статьи сборника без исключения представляют собой интересные образцы анализа, то ряд статей-интерперетаций — и, прежде всего, «Клодель, Одиберти и театральный гротеск» Танги Ложе, ограничиваются тем, что натягивают надерганные без видимой системы цитаты из Бахтина и Кайзера на свой корпус текстов. Ложе обозревает в хронологическом порядке пьесы Клоделя и Одиберти, произвольно выявляя в них то «скатологический регистр», то «дионисийскую жестокость», то слова фамильярного площадного языка. Теория Бахтина оказывается растащенной на несколько мотивов и фигур, которые механически примеряются к произведению без малейших биографических, исторических или теоретических на то оснований.

Ложе обозревает в хронологическом порядке пьесы Клоделя и Одиберти, произвольно выявляя в них то «скатологический регистр», то «дионисийскую жестокость», то слова фамильярного площадного языка. Теория Бахтина оказывается растащенной на несколько мотивов и фигур, которые механически примеряются к произведению без малейших биографических, исторических или теоретических на то оснований.

Многие французские интерпретаторы, говоря о «гротескном реализме» Бахтина, не ощущают, по всей видимости, его специфики и постоянно заменяют гротеск на «бурлеск» и другие близкие термины. Так, Ложе характеризует первую версию «Протея» одновременно как «неумеренное шутовство», «настоящее цирковое представление» (слова самого Клоделя) и «дионисийский восторг». Говоря об «Атласном башмачке», он признается: «Критика охотно говорит о шутовстве, фарсе, гротеске или бурлеске, предпочитая, пожалуй, последний термин и особо не заботясь об определении специфики каждого из названных терминов по отношению к остальным» (с. 101-102). Похоже, однако, что констатация этого методологического недостатка не сильно расстраивает автора.

101-102). Похоже, однако, что констатация этого методологического недостатка не сильно расстраивает автора.

В целом статья Ложе — хрестоматийный пример французской рецепции наследия Бахтина, начало которой положила Юлия Кристева. Именно она первой создала оригинальную амальгаму из основных терминов русского мыслителя, в которой теория полифонического романа произвольно сочеталась с теорией карнавализации в литературе. Следуя ее примеру, Ложе вдруг вспоминает о «мениппейной традиции», говоря о пьесе Одиберти «Всадник-одиночка». Однако автор не поясняет, как с мениппейной традицией связан «театральный гротеск», которому он посвятил статью. И хотя в драматургии Одиберти действительно есть карнавальные сцены, например, битва Карнавала и Поста в пьесе «Немота в теле» (La Fourmi dans le corps), анализ Танги Ложе практически не поднимается с уровня описания до полноценного синтеза.

Трудно избавиться от ощущения, что теории Бахтина и Кайзера — лишь кубики в паззле, который составляет по своей прихоти критик: они взаимозаменяемы и в целом необязательны. Подобных анализов, к счастью, становится все меньше во французской литературной критике. Период моды на Бахтина уступил-таки место вдумчивому разбору сильных и слабых сторон его «карнавальной» и других концепций.

Подобных анализов, к счастью, становится все меньше во французской литературной критике. Период моды на Бахтина уступил-таки место вдумчивому разбору сильных и слабых сторон его «карнавальной» и других концепций.

«Эсперпенто» — еще один взгляд на гротеск

Прояснению отношений гротеска и трагического в современной драматургии посвящена статья Мюриэль Лазарини-Доссан на материале одной из самых скандальных пьес в истории послевоенного французского театра — «Ширмы» Жана Жене. Автор анализирует ее через призму теории «эсперпенто» испанского романиста и драматурга Рамона дель Валье-Инклана. Лазарини-Доссан не ссылается при анализе гротеска ни на Бахтина, ни на Кайзера, что и понятно: Валье-Инклан сформулировал свою концепцию гораздо раньше, в самом начале двадцатых годов. При этом некоторые тезисы испанского драматурга напоминают те или иные положения немецкого и русского теоретиков, да и сама Лазарини-Доссан явно знакома с карнавальной теорией Бахтина.

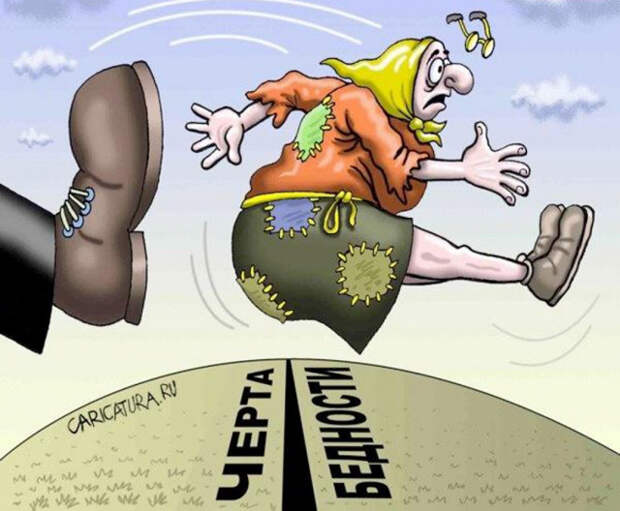

Esperpento означает на испанском «урод, посмешище» и определяется как драматическое произведение, которое выражает трагическое мировоззрение, выводя при этом на сцену гротескных персонажей и искажая классические нормы, а также как новая эстетика, предполагающая преодоление страдания и смеха, сходное с «разговорами мертвых, рассказывающих друг другу истории живых». В античности, объясняет Валье-Инклан, шли от трагического к трагическому. В изобретенном им жанре также ищут трагическое, но чтобы его достичь, прибегают к комическому. В целом существуют три эстетические перспективы, три художественных взгляда на мир: с коленей, лицом к лицу и свысока. Первая характеризует эпос, вторая — шекспировкую трагедию, а третья — «эсперпенто», когда автор и зритель находятся над воображаемыми персонажами, смотрят на них сверху вниз. Эпической перспективе свойственно восхищение героями, шекспировской — отождествление себя с ними, «эсперпенто» отличает ирония.

В античности, объясняет Валье-Инклан, шли от трагического к трагическому. В изобретенном им жанре также ищут трагическое, но чтобы его достичь, прибегают к комическому. В целом существуют три эстетические перспективы, три художественных взгляда на мир: с коленей, лицом к лицу и свысока. Первая характеризует эпос, вторая — шекспировкую трагедию, а третья — «эсперпенто», когда автор и зритель находятся над воображаемыми персонажами, смотрят на них сверху вниз. Эпической перспективе свойственно восхищение героями, шекспировской — отождествление себя с ними, «эсперпенто» отличает ирония.

Многие элементы пьесы Жене действительно поддаются прочтению в рамках теории Валье-Инклана: от декораций (в финальной картине действие происходит на семи сценических площадках, разделенных на три этажа, где мертвые сверху следят за поступками живых), до соотношения комического и трагического. Касаясь места гротеска в этой теории, испанский драматург пишет: «В жизни есть люди, которые несут в себе трагедию, но неспособны на возвышенный образ действия, что парадоксально делает их гротескными».

Ключевым моментом, подчеркивает Лазарини-Доссан, выступает не «возвышенное отношение к действительности протагонистов классической драмы», а «физическая высота» (с. 139). У Жене мать Саида каждый раз надевает высокие каблуки в трудной ситуации, занимая тем самым положение, с высоты которого она может противостоять властям (выставив за дверь судебного исполнителя, явившегося забрать за долги ее лачугу) и человеческим горестям (на похоронах мужа она видит себя на вершине башни, откуда боль потери кажется меньше, — с. 140-141). Мертвые у Валье-Инклана свысока смотрят на живых и их «истории», как кукловод на марионеток. Настойчивый образ марионеток не может не напомнить положение Кайзера, для которого этот мотив является одним из проявлений «ОНО» — чуждой, нечеловеческой силы, управляющей людьми и их поступками.

В той или иной форме тема высоты присутствует не только в теории художественного гротеска, но и в основных литературных концепциях этого явления. У Шастеля гротеск в живописи побеждает земное тяготение и, устремляясь ввысь, противопоставляет ему невесомость. У Бахтина «гротеск освобождает от всех тех форм нечеловеческой необходимости, которые пронизывают господствующие представления о мире», то есть от всего того, что придавливает человека к земле, мешая ему освободиться и воспарить в «особой веселой вольности мысли и воображения».

Второй важный момент, в котором Валье-Инклан сходится больше с Бахтиным, нежели с Кайзером, — это роль смеха. Смех в авторских ремарках «Ширм», отмечает Лазарини-Доссан, неотступно преследует некоторых персонажей, прежде всего мать Саида. Он вместе с физическим возвышением выступает силой, способной преобразовать реальность. Если смеяться до слез, слезы изменяют вид окружающей горестной действительности. Саиду хочется плакать, так как он собирается жениться на самой некрасивой девушке на свете и несет ей пустой чемодан приданого, но его мать, потешаясь над ситуацией с высоты неизменных каблуков, меняет его отношение к происходящему. В финале, когда почти все персонажи переберутся «за ширмы», в царство мертвых, оно окажется сборищем весельчаков. Параллель с веселым адом Рабле и проанализированным Бахтиным средневековым «образом веселой смерти» напрашивается сама собой. Да и смерть оказывается в конце концов лишь легким жестом, которым Хадиджа, мать Саида и многие другие прорывают бумажную ширму, переходя в царство мертвых. Не подчеркивал ли Бахтин, полемизируя с Кайзером, что «противопоставление жизни и смерти <…> совершенно чуждо образной системе гротеска»?

Единственным персонажем, для которого не находится места в веселом царстве мертвых, — это Саид, так как ему одному не удается подняться и посмеяться над событиями и своими чувствами. Образ Саида, по мнению Лазарини-Доссан, «выносит окончательный приговор эстетике «чистого» трагизма» (с. 164). Но и чистого комизма в пьесе нет: комическое неизбежно ведет к трагическому и лишь оно делает возможным созерцание трагического. Подобная присущая «эсперпенто» перспектива и объясняет шокировавшее многих вольное отношение к войне. Смеющимся с верхнего этажа мертвым, считает Лазарини-Доссан, удается «стать свидетелями разгула насилия, не входя в его замкнутый круг, не разделяя его логику, а напротив, заменив подобное соотношение сил другим: смехом, который ставит всех на равную ногу» (с. 165). И здесь снова идеи Валье-Инклана, Жене и Лазарини-Доссан сходятся с теорией Бахтина: «Гротеск, — пишет тот, — раскрывает возможность совсем другого мира, другого миропорядка, другого строя жизни». Наверное, поэтому и смеются мертвые в «Ширмах»: сверху им виден тот, другой мир, где «человек возвращается к себе самому». При этом «Ширмы», в полном согласии с теорией Валье-Инклана, остаются в регистре трагикомического, ведь, по мнению Жене, магия трагедии заключается во «взрыве хохота, обрываемом рыданием, возвращающим нас к источнику всякого смеха — к мысли о смерти».

Гротеск как средство против цензуры

Русская литература также дает основание для размышлений о гротеске в сборнике Брюссельского университета. Жинетт Мишо исследует, как гротеск в романе «Мастер и Маргарита» позволяет обойти цензуру. Как известно, цензура изъяла из романа несколько десятков страниц: в некотором роде фразы-«громоотводы», включенные Булгаковым, чтобы ценой этой жертвы сохранить остальной текст. Но главной защитой от цензуры, считает Жинетт Мишо, был сам выбор гротескной фантастики, недаром роман «Мастер и Маргарита», пусть и с купюрами, но был опубликован в СССР в шестидесятые годы. В основе жанровой и стилевой «стратегии» Булгакова — протест против диктата сталинской эпохи в области культуры и политики, воспевание немеркнущей силы искусства, свободы мысли и творческого воображения.

В московских главах подрывной потенциал гротеска создает иную реальность, которая одновременно подражает повседневному ужасу сталинского режима и развенчивает его. Воланд имитирует и примеривает различные личины, которыми прикрывается режим, обнажая его сущность: неудержимую волю к власти. Вмешательство демонических сил лишает режим окружающего его ореола страха и молчания, а поборников социалистического реализма — привычных ориентиров. Благодаря фантастическому гротеску, пишет Жинетт Мишо, становится возможным выразить страшную правду о физических и психических страданиях людей, о которых по-другому сказать было нельзя.

Булгаковская фантастика мановением руки заставляет исчезнуть наводящую ужас действительность, не без аллюзий на реальные исчезновения людей в годы «большой чистки». А сам Булгаков, считает Жинетт Мишо, находит эстетические средства, дающие ответ на вопрос: как говорить о неизмеримых страданиях людей, как вообразить невообразимое? Его роман оказывается предтечей тех проблем, что встанут перед искусством после Освенцима. Именно в этом проблематика «Мастера и Маргариты» оказывается близка, по мнению автора, жизнеутверждающему пафосу бахтинской теории «гротескного реализма». Гротескная фантастика дает возможность другого финала, она заполняет пустое пространство, образовавшееся после трагической гибели Мастера и Маргариты. Она приносит возвышенное утешение героям перед лицом беспощадной судьбы и отвечает на мольбу, адресовать которую некому, потому что признания жертв в их страданиях лишь укрепят бесчеловечную власть, от которой бессмысленно ждать пощады (с. 172-173).

Теория романа Бахтина, считает Жинетт Мишо, а также его концепция «карнавализации» дает теоретический аппарат для анализа булгаковского гротеска, который буквально ловит режим и его господствующую риторику на слове, при этом переворачивая все с ног на голову. Например, название первой главы «Никогда не разговаривайте с неизвестными» отсылает к плакату 30-х годов, эпохи борьбы со шпионами. Заглавие оказывается разом ироническим и полным серьезности, так как не прислушавшиеся в предупреждение Берлиоз и Иван Бездомный вступают в разговор с самим дьяволом, в результате чего один теряет голову в переносном смысле, а другой — в буквальном. Персонажи, погибающие от рук нечистой силы, получают ту смерть, в которую верили: ждущие вместо загробной жизни Ничто получают это Ничто, и Сатана выпивает их кровь из чаши, сделанной из их же черепов. Так на всех уровнях повествования гротескная фантастика и жестокая реальность переплетаются, порождая и освещая друг друга изнутри, как в ленте Мебиуса, центр которой — Воланд собственной персоной, заключает Жинетт Мишо (с. 177).

Политический гротеск

По мнению Сержа Горьели из Центра изучения современного театра при Католическом университете Лёвена наиболее перспективным подходом к гротеску и, особенно, к объяснению его успеха на современной сцене является «реалистический» подход. Он состоит в том, что гротеск рассматривается в качестве «миметического изображения нашего мира», а гротескный способ выражения — как отражение этой гротескной вселенной (с. 179). Так смотрел на проблему еще Дюрренматт, писавший в 1955 году, что гротеск — это «ощутимый парадокс, а именно: форма бесформенного, лицо безликого мира».

Всегда ли гротескная реальность может быть выражена в гротескной художественной форме? Фигура Адольфа Гитлера, по мнению критика, дает возможность ответить на вопрос, опираясь на материал четырех пьес: «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» Бертольда Брехта, «Майн Кампф. Фарс» Джорджа Табори, «Германия. Смерть в Берлине» и «Германия 3» Хайнера Мюллера и, наконец, «Безрассудный Джим» современного бельгийского автора Рене Калиски.

В отличие от других диктаторов ХХ века (Сталина, Мао или Франко) гитлеровский образ сумасшедшего, виновного в разжигании Второй мировой войны, обуреваемого жаждой власти и животной ненавистью к евреям, жестикулирующего как марионетка во время выступлений и изрыгающего слова с пеной на губах, вызывает не только отвращение, но и смех. Достаточно вспомнить многочисленные карикатуры на Гитлера, начиная с «Великого диктатора» Чаплина. Для историков Гитлер также представляет уникальный случай, когда один и тот же человек сперва предстает безнадежным неудачником, потом чуть ли не гением и, наконец, убийцей, отправившим на смерть миллионы. Нетрудно заметить, отмечает Горьели, что восприятие исторического персонажа Гитлера и его чудовищных поступков соответствует определению «трагического» гротеска, данного Кайзером. У последнего речь идет о различных «формах распада: упразднении категории вещи, разрушении концепции личности, раздирании на клочки исторического порядка». Что же касается другого «полюса» гротеска — бахтинской интерпретации, — то, на первый взгляд, трудно приложить ее к гитлеризму, считает Серж Горьели. Однако некоторые из рассматриваемых драматургов выбрали именно такой подход.

Возьмем, к примеру, «Карьеру Артуро Уи». С самого начала критики отмечали, что комизм пьесы нередко вызывает ужас. Это согласуется с кайзеровским видением явления, хотя Брехт использует ряд гротескных приемов, чтобы разрушить почтение к так называемым великим историческим деятелям. Далее, это является составной частью «эффекта отчуждения» и борьбы Брехта со сценическими иллюзиями. Однако желание «разрушить почтение к убийцам» в случае с «Артуро Уи» продиктовано скорее политическими, нежели художественными мотивами: выставить «на посмешище великих политических преступников», демистифицировать Гитлера и вызвавшую его к жизни капиталистическую систему. Наличие ряда гротескных приемов само по себе не делает «драматическую притчу» Брехта гротескной. К тому же немецкий драматург никогда не употреблял этот термин применительно к своему произведению, предпочитая ему «притчу», «сатиру» и «пародию». «Карьера Артуро Уи», по мнению Сержа Горьели, относится к сатирическому жанру, но содержит элементы гротескного стиля, направленного на демонстрацию изначально заданного постулата: нацизм — высшая стадия эволюции капитализма. Этим объясняются обвинения пьесы в «упрощении» и «наивности» (с. 185-186).

Принадлежность произведения Джорджа Табори «Майн Кампф. Фарс» к гротескному жанру, причем в его бахтинском прочтении, более явна для критиков. Они неоднократно отмечали его «карнавальный, неисчерпаемой силы смех» и «скандальное ниспровержение Истории в телесный низ». Но несмотря на избыток комических эффектов, в том числе еврейских шуток, трудно с уверенностью утверждать, что пьеса выходит за рамки простого фарса и поднимается до гротеска.

Зато диптих Хайнера Мюллера «Германия» и «Германия 3» представляет, по мнению Горьели, образец яркого гротеска, доходящего до клоунады и ярмарочного балагана. В первой пьесе Гитлер появляется в картине под названием «Святое семейство». Геббельс на сносях при помощи повитухи Германии рожает ФРГ. Младенец явно неполноценен, и пока Геббельс отдается пляске Святого Витта, Гитлер привязывает повитуху к пушечному дулу и стреляет. Пьеса — единственная из четырех, считает Горьели, гротескна от начала до конца: будь то художественные приемы или композиционная структура. Гротеск ее явно комический, бахтинский. Чего нельзя сказать о «Безрассудном Джиме» Калиски. Это история сорокалетнего еврея Джима, травмированного холокостом и пытающегося в своих фантазиях заново прожить историю нацизма: его идеологов, самых гнусных палачей и людей, близких Гитлеру. Мы не найдем здесь гротескных преувеличений и буффонады, а скорее — кайзеровские «нечеловеческие силы», мучающие героя-жертву. Гитлер в его воображении предстает Ричардом III XX века: он демиург, а сам Джим — пыль у его ног. Именно в этом, по мнению Горьели, проявляется гротеск пьесы. В этом же, кстати, состоит и главная трудность при ее постановке, объясняющая неловкость режиссеров, которые отказывались ставить «Безрассудного Джима» при жизни Рене Калиски.

Будет ли фигура Гитлера и дальше вдохновлять современных драматургов и на что именно, задается вопросом Серж Горьели. Гитлер как исторический персонаж необязательно трактуется в гротескном ключе, даже если некоторые из использованных драматургами художественных приемов относятся к данному типу образности. Гротеск не всегда способен дать ответ на, казалось бы, требующую гротескного освещения историческую реальность. Брехт и Табори потешаются над условностями драматургии и человеческого общества и ставят под сомнение смысл истории, тогда как Мюллер и Калиски задаются вопросом о самой идеологии нацизма и причинах ее живучести, не исключая ее возможного возрождения. Но всегда ли то, над чем смеются авторы, действительно вызывает смех? И наоборот: декларированная серьезность (копание в психологии жертвы и использование подлинных реплик Гитлера в случае Калиски) не является ли той же игрой? Может быть, именно в способности не оставлять нас равнодушными, заставлять сомневаться в уместности самих затрагиваемых тем и заключается интерес, очарование и тайна типа художественной образности, называемого гротеском, заключает Серж Горьели (с. 194-195).

Бахтин против Кайзера

С момента выхода «Гротескного в живописи и в литературе» и «Творчества Франсуа Рабле и народной культуры Средневековья и Ренессанса» каждый, кто изучает теорию гротеска, вынужден определяться между двумя основополагающими, но противоположными по смыслу концепциями. Не стали исключением и авторы брюссельского сборника.

Так, заявляя о беспристрастном отношении к работам Бахтина и Кайзера, Филипп Вельниц все же тяготеет к кайзеровской теории. Его интерес к отличающей театр абсурда «редукции языка» неизбежно приводит автора к выводу о том, что «гротеск не несет утешения», что в гротескной картине мира человек сводится к средству для других, а карнавализация представляет собой лишь «карнавализацию ценностей через игру». Вельниц, отмечая, что в наши дни трудно рассматривать понятие гротеска через призму единого и цельного мировоззрения, как то делали в свое время Кайзер и Бахтин, считает необходимым поставить акцент на его «подвижной сущности», его «неопределенности и постоянной изменчивости, слагающихся из разрывов и незавершенностей» (с. 23). Последний тезис оказывается неожиданно близок бахтинскому взгляду на природу искусства в целом и высвечивает, по нашему мнению, органичность понятия гротеск для философской системы русского мыслителя.

Доводы в защиту теорий как Бахтина, так и Кайзера приводит Джонатан Руссо. Росписи заросшего землей «Золотого дома» в Риме (которые можно было рассмотреть лишь при свете лампады, лежа на спине) закономерно показались обнаружившим их непонятными, фантасмагорическими и даже бредовыми. Именно такова трактовка гротеска у Кайзера, да и Бахтин называет его «ночным». Имя русского теоретика в статье не называется, однако, опираясь на тексты латинских критиков гротеска Витрувия и Горация, а также на их ренессансных последователей (Вазари, Альберти, Барбаро, Джилио), Джонатан Руссо утверждает, что во всех критических определениях гротеск отчетливо противостоит классическому стилю. Именно это позволяет прояснить саму идею гротеска: «логика антитезы» неизменно присутствует, пусть и неявно, в каждом из известных определений понятия. Например, у Вазари в трактате О живописи гротеск характеризуется как «категория вольной и потешной живописи», создатели которой «изобретают формы вне всяких правил» (с. 46). Таким образом, пишет Руссо, «необузданность вымысла и хаос» гротеска противостоят «правилам, установленному порядку и сообразности» классики. Не это ли противопоставление «классического и гротескного канона», в основе которого — образ тела, является тезисом бахтинской монографии о Рабле?

Изабель Ост, стараясь сблизить концепции Бахтина и Кайзера, достигает поставленной цели лишь путем приведения гротеска к общему «кайзеровскому» знаменателю. Например, нарушение биологической дифференциации видов, по ее мнению, либо создает «вселенную, заполненную химерами и дивными мечтами, либо порождает боязнь потерять мыслительные ориентиры» (с. 36). В поисках теоретических опор она цитирует Лакана с его «зеркальным образом», Делёза с его «шизофреническим телесным языком» — и доходит до утверждения, заимствованного у последователя названных авторов Элтона Робертсона, что присущее гротеску нарушение телесного равновесия ставит под вопрос его способность порождать смысл. Перед лицом очевидного несоответствия этого прочтения бахтинской теории гротеска, Ост в конечном итоге вынуждена вернуться к отправному постулату своей статьи и развести «комический или карнавальный гротеск» и «трагический, кайзеровский». Первый отличает «необузданное буйство форм» и «триумф гиперболизма», тогда как основу второго составляет, по ее мнению, «разрушение и распад форм, когда под вторжением чужого собственное тело переходит в небытие или застывает в мертвой неподвижности» (с. 37-38).

Гротеск разрушает еще одну присущую трагическому симметрию: между аполлонийским и дионисийским началами, основополагающую для этого вида искусства. Причем разрушает в пользу бога глубин и экстаза Диониса, а не бога поверхности и гармонии Аполлона. Однако, отмечает Изабель Ост, будучи средством выражения чрезмерного, гротеск не выходит за рамки разумного, как дионисийское начало не является синонимом абсолютной иррациональности. Его можно назвать «средством осознанного, разоблачающего разрушения» (с. 34). Эта интерпретация явно отвечает кайзеровскому прочтению гротеска, недаром автор подчеркивает, что в деформации, которой гротеск подвергает привычное, чувствуется «нечто чуждое, враждебное жизни и разрушительное для нее». Однако трудно согласиться с утверждением, что «для гротеска характерно, как в бахтинском, так и в кайзеровском его прочтении, размывание «я», потеря индивидуального сознания» и что он схож с жестокостью, воспеваемой «двумя последователями Диониса: Ницше и Арто» (с. 34-35).

Бахтин, насколько можно судить по опубликованным текстам, не связывал непосредственно тематику гротеска с дионисийским началом. В «Творчестве Франсуа Рабле» бог плодородия и вина упоминается лишь в связи с эпизодом о расправе над Пошеям, но в самом десятистраничном анализе эпизода термин гротеск не встречается вовсе. Другие упоминания Диониса можно найти в ранних работах («Автор и герой в эстетической деятельности», «Записи лекций М. М. Бахтина по истории русской литературы»), однако в связи с совершенно иной проблематикой. Касаясь другой характерной черты анализируемого явления, Изабель Ост интерпретирует его в кайзеровском духе: нарушение установленных границ между растительным, животным мирами и человеческим телом, по ее мнению, представляет собой «трансгрессию». Это одно из ключевых понятий постструктурализма, естественно, не употребляется Бахтиным, хотя он и говорит о том, что «гротескное тело не отграничено от остального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы», оно «смешано с миром, смешано с животными, смешано с вещами». Мыслитель неоднократно подчеркивает, что материально-телесное начало в гротескном реализме «глубоко положительное», «универсальное и всенародное», «веселое и благостное».

В ряде замечаний Ост явно чувствуется, так и хочется сказать «подспудное», влияние Бахтина и его тезисов. Ее слова о том, что за притворной фривольностью и легкостью гротеск скрывает нечто существенно важное для понимания природы искусства в целом, а именно: реальность, где изображение не означает повторение, а становление доминирует над бытием, — напоминают положение ученого о том, что «подлинный гротеск менее всего статичен: он именно стремится захватить в своих образах само становление, рост, вечную незавершенность, неготовность бытия» (с. 61).

Не менее примечателен и тот факт, что оба авторитетных французских исследователя художественного гротеска вообще не упоминают Бахтина. Так, в главе «Демон смеха» у Андре Шастеля, где он размышляет над отношениями «безымянного орнамента» и комического в литературе и у Рабле в частности, нет ни слова о русском мыслителе. В результате, попытка дать объяснение сути гротеска через сравнение его графического и словесного воплощений сводится к нанизыванию синонимов: бурлеск, несуразность, буффонада, фатрази, макароническая поэзия, акрофоническая перестановка, — благо французский язык дает неограниченный простор для подобного упражнения. То, что в библиографической рубрике «Интерпретации» историк указывает лишь работу Кайзера, неминуемо приводит к преобладанию романтического и модернистского его прочтений: автор вспоминает только о пугающей стороне явления, забывая о его жизнеутверждающем аспекте.

Филипп Морель в своем объемном и прекрасно документированном исследовании художественного гротеска не упоминает ни Бахтина, ни Кайзера, сосредотачиваясь исключительно на живописи и отказываясь от каких-либо обобщений.

Искать общее

Некоторые из авторов брюссельского сборника призывают не фокусировать внимание на различиях теорий Кайзера и Бахтина, а искать между ними общее.

По мнению Филиппа Вельница, общим является то, что оба ученых интерпретируют гротеск как «форму выражения», некую эстетическую структуру. В то же время они не детализируют как именно осуществляется это » выражение»: в первом случае «демонического ОНО», во втором «народного смеха».

Но наиболее последовательно проводит сравнение двух теорий Лоран Ван Эйнде в статье «Эстетика гротеска и воображаемая организация общества». Автор предлагает рассматривать гротеск с опорой на негативную эстетику, которая признает в художественном произведении самостоятельную силу, сопротивляющуюся любой редукции познания и истины, а потому проявляющейся в категориях отличного, нерешенного и незавершенного в противовес диалектической (в том числе гегельянской и марксистской) модели (с. 81). Его интерпретация, уточняет Ван Эйнде, не имеет ничего общего с постмодернистской эстетикой Дерриды или Лиотара, но близка Франкфуртской школе и работам Адорно. Именно теория последнего раскрывает амбивалентность гротеска с его двумя измерениями: «радикальным отрицанием единого подхода к познанию действительности» и «утопическим динамизмом». Далее, опираясь на Стайгера и Бинсвангера, Ван Эйнде предлагает рассматривать гротеск как «динамичный жанр», в котором эстетическая и антропологическая составляющие неразрывно связаны, что превращает его в особо выразительное средство литературы.

В качестве примера Ван Эйнде берет новеллу Клейста «Михаэль Кольхаас». Главный ее герой — типичный пример нарушения «антропологического равновесия». Вертикаль у него явно доминирует над горизонталью, высокомерие и гипертрофированное чувство справедливости приводят его к попранию законов и основ человеческого общежития, к совершению ужасающих преступлений. Возомнив себя судьей мира сего и представителем на земле Архангела Михаила, Кольхаас уже не видит себе равных. Только призыв Лютера способен вернуть героя с небес на землю, на «горизонтальную ось», убедить его предстать перед людским судом, отказавшись от вершения собственного правосудия. Однако курфюст Саксонский, как известно, не сдержит обещаний: Кольхаас будет схвачен, ему откажут в справедливом разбирательстве. Глубина трагического падения окажется под стать высокомерию героя, главной причине его злоключений.

Гротеск, продолжает Лоран Ван Эйнде, как никакая иная категория дает ключ к интерпретации новеллы Клейста. Но при одном условии: не редуцировать присущую этому понятию амбивалентность. Для этого необходимо отвлечься от различий, которые критики находят в теориях Бахтина и Кайзера.

По мнению Ван Эйнде, следует признать, что возрождающий аспект гротеска (то, что Бахтин называет «гротескным реализмом») и присущее ему искажение форм («трагический гротеск», по Кайзеру) обладают равной силой. Амбивалентность следует искать не внутри карнавальной модели Бахтина, а в напряжении между двумя типами гротеска, при всех отличиях перекликающимися друг с другом, как лицо и изнанка (с. 89-90). Разрушительный потенциал гротеска открывает путь к возрождению: затеянный Кольхаасом кровавый праздник в конечном итоге возвращает общество, погрязшее в войне всех против всех, в рамки закона и долга.

Главное различие между теориями двух ученых сводится к корпусу, продолжает Лоран Ван Эйнде. Для Бахтина именно средневековый и ренессансный карнавал является историческим, антропологическим и культурным первоисточником гротескного стиля в литературе. Благодаря возрождающей силе гротеска отрицание существующих форм неокончательно; через категорию снижения материально-телесный низ оказывается связанным со временем и становлением. Гротеск по-своему воплощает это становление, провозглашая свободу по отношению к существующим общепризнанным формам, разрушая и искажая их. Романтики и с ними Кайзер недооценивают возрождающее начало гротеска, в этом состоит главное возражение им Бахтина.

О пределах бахтинской герменевтики

Завершает сборник статья молодого бельгийского филолога Стефани Ванастен «О пределах бахтинской герменевтики на примере «Печали Бельгии» Хюго Клауса и «Широкого поля» Гюнтера Грасса. Гротескная граница разделов микро- и макроструктуры». Не исключено, что составители сборника поставили ее в конец, расценив именно как общетеоретическое заключение. Темы нашего обзора статья касается непосредственно, так как единственная посвящена исключительно бахтинской теории гротеска. С первой же строки автор заявляет, что в ее задачу не входит кропотливое обобщение всего написанного по теме за последние десятилетия, этим занимается Бахтинский центр в Шеффилде. Ее цель: опираясь на англо- немецко- и фламандскоязычные работы о формальных аспектах гротеска, «подвергнуть критическому анализу бахтинскую концепцию» (с. 217) и предложить к ней ряд поправок.

Многие сцены в романах Клауса и Грасса не раз удостаивались у критиков эпитета «гротескный», причем речь шла о комическом гротеске, что неизбежно приводило этих критиков к цитированию книги Бахтина о Рабле. Но можно ли говорить именно о «концепции гротеска», то есть о построении, применимом к литературе любой эпохи? Применять бахтинскую теорию гротеска к современному роману, убеждена Стефани Ванастен, означает абстрагироваться от наиболее кричащей ее апории: исторической привязки к периоду Средневековья и Возрождения. Построения Бахтина крайне тесно связаны с раблезианским корпусом, что доказывают его неоднократные утверждения о вырождении гротеска и прежде всего его материально-телесного начала уже с Сервантеса. Ученый настолько увлечен вызываемым карнавальным ритуалом «эффектом ниспровержения и разрыва», что ищет модель, которая бы отражала именно этот аспект. Стефани Ванастен соглашается с широко распространенным мнением, согласно которому Бахтин, исходя из личного опыта, заложил в свою интерпретацию гротеска изначальный антагонизм по отошению к любой официальности. Дихотомическое видение гротеска опять-таки диктует выбор эпохи Рабле как наиболее богатой антагонизмами и подталкивает мыслителя к тому, чтобы представить свою теорию как «непреодолимую пропасть» между феодальным классовым обществом и формами народной неофициальной культуры.

Убежденный, что заново открыл суть гротеска, Бахтин намерен при этом сделать из него общетеоретическое понятие, так как существующая литература лишена «теоретического духа». По мнению Стефани Ванастен, ключ к противоречию в аргументации ученого, к его «методологическому парахронизму» заключается в том, что, защищая точную временную укорененность гротеска, он при этом занят обобщающим и всеподчиняющим осмыслением образов и форм народной культуры. Сила и слабость концепции Бахтина, считает исследовательница, в том, что он захотел «собрать разрозненные до того элементы определения понятия», но при этом «догматически объединил их в единое и последовательное «видение мира»» (с. 221).

Попытка приложить «бахтинскую герменевтику» к романам Клауса и Грасса воскрешает бушевавшую не раз полемику о спорности концепции народной смеховой культуры, на основе которой выстраивается понятие гротеска. Оно как через фильтр проходит через изобретенное мыслителем понятие «карнавальности» (вспомним: «Эту эстетическую концепцию мы будем называть — пока условно — гротескным реализмом»). Как и карнавализация, народная культура оказывается идиосинкразической конструкцией, опровергнутой со временем целым рядом исследователей Средневековья.

Подобные злоупотребления в толковании, продолжает Стефани Ванастен, вызваны в немалой степени терминологическим экивоком, который поддерживает сам Бахтин. Он не прочерчивает до конца границы между понятиями «гротескный реализм», «народная культура», «карнавал» и «смех», нередко подменяя в своей аргументации одни термины другими.

Тем не менее установление прочной связи между гротескной образностью и многовековой смеховой традицией является важным вкладом русского ученого в теорию гротеска, считает Стефани Ванастен. Романы Клауса и Грасса, безусловно, примыкают к этой традиции, хотя звучащий в них смех уже не раблезианский, а редуцированный. Но произведения этих писателей не имеют ничего общего с явно марксистским тезисом о всеобщности карнавала, об установлении им равенства и царства фамильярной вольности, отмечает бельгийский критик. Свойственные народной культуре коллективность и универсальность — единственный бахтинский критерий гротеска, который трудно отыскать как в «Печали Бельгии», так и в «Широком поле».

* * *

В российских теоретических работах о гротеске последних лет практически не предпринимаются попытки пересмотреть или дополнить существующие определения понятия. Так, в сборнике «Феноменология смеха: карикатура, пародия, гротеск в современной культуре» из более чем пятнадцати статей лишь одна ставит целью нащупать специфику театрального гротеска современной России. Большинство же авторов оперируют термином «по умолчанию», исходя, видимо, из убеждения о существовании общепринятого, всеми давно разделяемого определения. С этим трудно согласиться.

Один из первых теоретических сборников на французском языке, напечатанный по материалам состоявшегося в 1993 году коллоквиума, назывался «В поисках гротеска». Шестнадцать лет спустя, несмотря на значительные успехи в «гротесковедении», автор новейшей российской диссертации по теме по-прежнему считает, что «теория гротеска еще не вполне завершена». Именно поэтому попытка бельгийских и французских филологов перекинуть мостик между двумя значениями термина и стоящими за ними разнородными реалиями кажется нам особенно ценной. Не менее ценно их желание подвергнуть остранению привычные определения гротеска, чтобы извлечь из них новый смысл и — как знать — сделать шаг к созданию «окончательного, четко структурированного определения» (с. 7) этого вечно ускользающего понятия.

Юлия ПУХЛИЙ

г. Лион, Франция

Гротеск — что это такое? Определение, значение, перевод

Гротеск (ударение на «е») это, в изначальном смысле, художественный приём, в основе которого лежит странное и причудливое сочетание реальности и сказочности, красоты и кошмара, мудрости и безумия. Французское слово «гротеск» происходит от Grot — «пещера». Оно появилось после того, как в XV веке в Риме были найдены странные пещерные изображения, в которых в причудливой форме сочеталось прекрасное и ужасное.Гротеск в литературе это употребление противоречивых, реально-мистических, ужасно-комических и сюрреалистических приёмов, описание искажённой, извращённой и вывернутой наизнанку реальности. Классическим примером гротеска в русской литературе обычно считается сатирическая повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». В мировой литературе мастером гротеска был Франц Кафка, всё творчество которого пронизано и наполнено мрачным гротеском.

Гротеск в современной музыке это, прежде всего, великий и ужасный Мэрилин Мэнсон. Некоторые элементы гротескного звучания можно встретить в творчестве таких групп как Black Sabbath, Kiss и даже Radiohead.

Вы узнали, откуда произошло слово Гротеск, его объяснение простыми словами, перевод, происхождение и смысл.

Пожалуйста, поделитесь ссылкой «Что такое Гротеск?» с друзьями:

И не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!

Гротеск (ударение на «е») это, в изначальном смысле, художественный приём, в основе которого лежит странное и причудливое сочетание реальности и сказочности, красоты и кошмара, мудрости и безумия. Французское слово «гротеск» происходит от Grot — «пещера». Оно появилось после того, как в XV веке в Риме были найдены странные пещерные изображения, в которых в причудливой форме сочеталось прекрасное и ужасное.

Гротеск в литературе это употребление противоречивых, реально-мистических, ужасно-комических и сюрреалистических приёмов, описание искажённой, извращённой и вывернутой наизнанку реальности. Классическим примером гротеска в русской литературе обычно считается сатирическая повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». В мировой литературе мастером гротеска был Франц Кафка, всё творчество которого пронизано и наполнено мрачным гротеском.

Гротеск в современной музыке это, прежде всего, великий и ужасный Мэрилин Мэнсон. Некоторые элементы гротескного звучания можно встретить в творчестве таких групп как Black Sabbath, Kiss и даже Radiohead.

Гротеск — Grotesque — qaz.wiki

Гротескные мотивы эпохи Возрождения в разных форматах. Декоративная панель, показывающая два отдельных элемента гротеска : сложный узор в виде листа аканта и канделябра, а также отвратительную маску или лицо.По крайней мере, с XVIII века в Италии (на французском и немецком, а также на английском языке) гротеск стал использоваться как общее прилагательное для странного, таинственного, великолепного, фантастического, отвратительного, уродливого, несочетаемого, неприятного или отвратительного и поэтому часто используется для описания странных форм и искаженных форм, таких как маски Хэллоуина . Однако в искусстве, перформансе и литературе гротеск может также относиться к чему-то, что одновременно вызывает в аудитории чувство неудобной причудливости и сочувственную жалость . В частности, гротескные формы на готических зданиях , если они не используются в качестве водостоков, не следует называть горгульями , а, скорее, просто гротесками или химерами .

Английское слово впервые появляется в 1560-х годах как существительное, заимствованное из французского, и происходит от итальянского grottesca (буквально «пещера» от итальянского грота , «пещера»; см. Грот ), экстравагантного стиля древнеримского декоративного искусства. заново открыт в Риме в конце пятнадцатого века и впоследствии скопирован. Впервые это слово использовалось в отношении картин, найденных на стенах подвалов руин в Риме, которые в то время назывались le Grotte («пещеры»). Эти « пещеры » на самом деле были комнатами и коридорами Domus Aurea , недостроенного дворцового комплекса, начатого Нероном после Великого Римского пожара в 64 году н.э., который зарос и зарос, пока не был снова взломан, в основном сверху. Распространенный из итальянского на другие европейские языки, этот термин долгое время использовался в значительной степени взаимозаменяемо с арабесками и мавританами для типов декоративных узоров с использованием изогнутых элементов листвы.

Реми Астрюк утверждает, что, несмотря на огромное разнообразие мотивов и фигур, тремя основными тропами гротеска являются двойственность, гибридность и метаморфоза. Помимо нынешнего понимания гротеска как эстетической категории, он продемонстрировал, как гротеск функционирует как фундаментальный экзистенциальный опыт. Более того, Астрюк определяет гротеск как решающий и потенциально универсальный антропологический прием, который общества использовали для концептуализации инаковости и изменений.

История

Римские фрески в Domus Aurea НеронаРанние образцы римского орнамента

В искусстве гротески представляют собой орнаментальные композиции из арабесок с переплетенными гирляндами и маленькими фантастическими фигурами людей и животных, обычно расположенные симметрично вокруг некоторой формы архитектурного каркаса, хотя это может быть очень хлипким. Такие конструкции были модны в Древнем Риме , особенно в виде настенной росписи фресками и напольной мозаики. Стилизованные версии, распространенные в имперском римском оформлении, были осуждены Витрувием (около 30 г. до н.э.), который, отклонив их как бессмысленные и нелогичные, предложил следующее описание:

Например, камыши заменяют колонны, рифленые отростки с фигурными листьями и завитками заменяют фронтоны, канделябры поддерживают изображения святынь, а на их крышах растут тонкие стебли и завитки с бессмысленно восседающими на них человеческими фигурами.

Дворец императора Нерона в Риме, Domus Aurea , был случайно обнаружен заново в конце 15 века, погребенный за полторы тысячи лет после захоронения. Доступ в останки дворца был сверху, и посетителей нужно было спускать в него с помощью веревок, как в пещере или гроте по-итальянски. Стены дворца, украшенные фресками и изящной лепниной, стали настоящим откровением.

Этимология в эпоху Возрождения

Первое появление слова grottesche появляется в договоре 1502 для библиотеки Пикколомини , прикрепленной к Дуомо из Сиены . Они были представлены Рафаэлем Санцио и его командой художников-декораторов, которые разработали гроттеш в полную систему орнамента на лоджиях, которые являются частью серии комнат Рафаэля в Ватиканском дворце в Риме. «Декорации поразили и очаровали поколение художников, которые были знакомы с грамматикой классических орденов, но не догадывались до того, что в своих частных домах римляне часто игнорировали эти правила и вместо этого приняли более причудливый и неформальный стиль, который был вся легкость, элегантность и изящество «. В этих гротескных украшениях планшет или канделябр могут стать центром внимания; Как заметил Питер Уорд-Джексон, рамки были расширены в свитки, которые составляли часть окружающего дизайна как своего рода эшафот. Легкие прокручиваемые гротески можно было заказать, заключив их в обрамление пилястры, чтобы придать им больше структуры. Джованни да Удине обратился к теме гротесков при украшении Виллы Мадама , самой влиятельной из вилл нового Рима.

Бутылка паломника из майолики с декором в стиле гроттеш , мастерская Фонтана, Урбино , c 1560-70В XVI веке такая художественная распущенность и иррациональность вызывали споры. Франсиско де Холанда ставит защиту в уста Микеланджело в своем третьем диалоге Da Pintura Antiga , 1548:

«это ненасытное желание человека иногда предпочитает обычное здание с его колоннами и дверями, ложно построенное в гротескном стиле, с колоннами, образованными из детей, растущих из цветочных стеблей, с наличниками и карнизами из ветвей мирта и дверными проемами из тростника и другие вещи, которые кажутся невозможными и противоречащими разуму, но это может быть действительно великая работа, если ее выполнит искусный художник ».

Маньеризм

Восторг маньеризма художников и их покровителей в тайных иконографических программах , доступных только эрудированный может быть воплощен в схемах grottesche , Андреа Альчато «s Emblemata (1522) предложил готовые иконографические стенографии для виньеток. Более знакомый материал для гротесков можно почерпнуть из « Метаморфоз» Овидия .

В лоджии Ватикана , лоджия коридор пространство в Апостольском дворце открыто для элементов , с одной стороны, были украшены вокруг 1519 Raphaels «ы большой командой художников, с Джованни да Удином основной руки участием. Из-за относительной незначительности пространства и желания копировать стиль Domus Aurea не использовались большие картины, а поверхности были в основном покрыты гротескными узорами на белом фоне с картинами, имитирующими скульптуры в нишах, и небольшими фигуративными предметами. в возрождении древнеримского стиля. Этот большой массив предоставил репертуар элементов, которые стали основой для более поздних художников по всей Европе.

В капелле Медичи Микеланджело Джованни да Удине сочинил в 1532-33 гг. «Самые прекрасные брызги листвы, розеток и других украшений из лепнины и золота» в сундуках и «брызги листвы, птиц, масок и фигур», но в результате этого не произошло. пожалуйста, папа Климент VII Медичи , но ни Джорджо Вазари , который побелил декор гротов в 1556 году. Писатели , выступавшие против Реформации по искусству, особенно кардинал Габриэле Палеотти , епископ Болоньи, с праведной местью обратились к гроттеше .

Вазари, вторя Витрувию, описал стиль следующим образом:

«Гротески — это разновидность крайне распущенной и абсурдной живописи, написанной древними … без какой-либо логики, так что груз прикреплен к тонкой нити, которая не могла ее выдержать, лошади были сделаны ноги из листьев, а человеку — ноги журавля, с бесчисленным множеством других невозможных нелепостей; и чем причудливее воображение художника, тем выше его оценивали ».

Вазари записано , что Франческо Убертини, называемый «Bacchiacca» , благоволил изобретают grotteschi , и (около 1545) написал для герцога Козимо де Медичи Studiolo в мезонине в Палаццо Веккьо „полный животных и редких растений“. Среди других авторов 16-го века о гротеше были Даниэле Барбаро , Пирро Лигорио и Джан Паоло Ломаццо .

Гравюры, изделия из дерева, книжная иллюстрация, украшения

Между тем, гротескная форма орнамента поверхности через гравюры вошла в европейский художественный репертуар XVI века, от Испании до Польши. Классическая сюита, приписываемая Энеа Вико , опубликована в 1540–1541 годах под вызывающим воспоминания пояснительным названием Leviores et extemporaneae picturae quas grotteschas vulgo vant , «Легкие и импровизированные картины, которые вульгарно называют гротесками». Более поздние версии маньеризма , особенно в гравюре, как правило, теряли эту первоначальную легкость и были гораздо более плотными, чем воздушный стиль с четкими интервалами, используемый римлянами и Рафаэлем.

Вскоре гротеше появился в маркетри (изделия из дерева), майолике, произведенной, прежде всего, в Урбино с конца 1520-х годов, затем в книжной иллюстрации и в других декоративных целях. В Фонтенбло Россо Фьорентино и его команда обогатили словарный запас гротесков, объединив их с декоративной формой ремешков , изображением кожаных ремешков в гипсе или деревянной лепниной, которые образуют элемент гротесков.

От барокко до викторианской эпохи

Гротеск из золотой нити на накладке седла, датируемый 1600–1650 гг.В 17-18 веках гротеск охватывает широкую область тератологии (науки о чудовищах) и художественных экспериментов. Чудовищное, например, часто встречается как понятие игры . Спортивный характер категории гротеска можно увидеть в понятии сверхъестественной категории lusus naturae , в сочинениях по естествознанию и в кабинетах раритетов. Последние остатки романтики, такие как чудесное, также предоставляют возможности для представления гротеска, например, в оперном спектакле. Смешанная форма романа обычно описывалась как гротеск — см., Например, «комическую эпическую поэму в прозе» Филдинга. ( Джозеф Эндрюс и Том Джонс )

Гротескный орнамент получил дополнительный импульс благодаря новым открытиям оригинальных римских фресок и лепнины в Помпеях и других захоронениях вокруг Везувия середины века. Он продолжал использоваться, становясь все более тяжелым, в стиле ампир, а затем в викторианский период, когда дизайн часто становился столь же плотным, как на гравюрах 16-го века, а элегантность и фантазия стиля, как правило, терялись.

Продление срока в искусстве

Художники начали придавать крошечным лицам фигур в гротескных украшениях странные карикатурные выражения, что является прямым продолжением средневековых традиций шутливых украшений в бордюрах или инициалов в иллюминированных рукописях . С этого момента термин стал применяться к более крупным карикатурам, таким как карикатуры Леонардо да Винчи , и стал развиваться современный смысл. Впервые это записано на английском языке в 1646 году у сэра Томаса Брауна : «В природе нет гротесков». Если вернуться назад во времени, этот термин стал также использоваться для средневековых оригиналов, и в современной терминологии средневековые шутки, полу-человеческие виньетки с миниатюрами, нарисованные на полях, и резные фигуры на зданиях (которые также не являются водяными смерчами и горгульями ). также называемые «гротесками».

Бум производства произведений искусства в жанре гротеска характеризовал период 1920–1933 годов в немецком искусстве . В современном искусстве иллюстрации «гротескные» фигуры в обычном разговорном смысле обычно появляются в жанре гротескного искусства , также известного как фантастическое искусство .

В литературе

Одно из первых употреблений термина «гротеск» для обозначения литературного жанра — в « Очерках» Монтеня . Гротеск часто связывают с сатирой и трагикомедией . Это эффективное художественное средство передать зрителям горе и боль, и за это Томас Манн назвал это «подлинным антибуржуазным стилем».

Некоторые из самых ранних письменных текстов описывают гротескные события и чудовищных существ. Литература Мифа была богатым источником монстров; от одноглазого Циклопа (чтобы процитировать один пример) от Теогонии Гесиода до Полифема Гомера в Одиссее . «Метаморфозы» Овидия — еще один богатый источник гротескных трансформаций и гибридных мифических существ. « Искусство поэзии» Горация также дает формальное представление о классических ценностях и об опасностях гротескной или смешанной формы. В самом деле, отход от классических моделей порядка, разума, гармонии, равновесия и формы открывает риск попадания в гротескные миры. Соответственно, британская литература изобилует исконным гротеском, от странных миров аллегории Спенсера в «Королеве фей» до трагикомических форм драмы XVI века. (Гротескные комические элементы можно найти в таких крупных произведениях, как « Король Лир» .)

Литературные произведения смешанного жанра иногда называют гротескными, равно как и «низкие» или нелитературные жанры, такие как пантомима и фарс. Готические сочинения часто содержат гротескные компоненты с точки зрения характера, стиля и местоположения. В других случаях описываемая среда может быть гротескной — будь то городская ( Чарльз Диккенс ) или литература американского юга, которую иногда называют «южной готикой». Иногда гротеск в литературе исследуется с точки зрения социальных и культурных образований, таких как карнавал (-esque) у Франсуа Рабле и Михаила Бахтина . Терри Кастл писал о взаимосвязи между метаморфозами, литературными произведениями и маскарадом.

Другой важный источник гротеска — сатирические произведения 18 века. « Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта предлагает множество подходов к гротескному изображению. В поэзии произведения Александра Поупа дают множество примеров гротеска.

В художественной литературе персонажей обычно считают гротескными, если они вызывают одновременно сочувствие и отвращение. (Персонаж, который сам по себе вызывает отвращение, — просто злодей или монстр .) Очевидные примеры могут включать физически уродливых и умственно отсталых, но также включаются люди с достойными передергивания социальными чертами. Читателя задевает положительная сторона гротеска, и он продолжает читать, чтобы увидеть, сможет ли персонаж победить их темную сторону. В «Буре» Шекспира фигура Калибана вызвала более тонкую реакцию, чем простое презрение и отвращение. Кроме того , в Толкиен «s Властелине колец , характер Gollum может рассматриваться иметь как отвратительно и чуткое качество, которые соответствуют его в гротескный шаблон.

« Горбун из Нотр-Дама» Виктора Гюго — один из самых знаменитых гротесков в литературе. Чудовище доктора Франкенштейна также можно считать гротескным, как и главный герой, Эрик в «Призраке оперы» и чудовище в « Красавице и чудовище» . Другие примеры романтического гротеска также можно найти у Эдгара Аллана По , ЭТА Хоффмана , в литературе « Штурм и натиск» или в « Тристраме Шенди» Стерна . Романтический гротеск гораздо страшнее и мрачнее средневекового гротеска, воспевающего смех и плодородие. Именно в этот момент гротескное существо, такое как чудовище Франкенштейна (в романе Мэри Шелли, опубликованном в 1818 году), начинает более сочувственно изображаться как аутсайдер, ставший жертвой общества. Но роман также делает проблематичным вопрос сочувствия в недобром обществе. Это означает, что общество становится генератором гротеска в процессе отчуждения. Фактически, гротескного монстра во Франкенштейне часто называют «существом».

Гротеск получил новую форму с «Приключениями Алисы в стране чудес » Льюиса Кэрролла , когда девушка встречает фантастические гротескные фигуры в своем фантастическом мире. Кэрроллу удается сделать фигуры менее устрашающими и подходящими для детской литературы , но все же совершенно странными. Эдвард Лир — еще один автор комик-гротесков, игравший на взаимосвязи смысла и бессмыслицы . Юмористическая или праздничная чепуха такого рода уходит корнями в традиции суетливого, напыщенного и сатирического письма семнадцатого века.