Детям о Масленице | pesochnizza.ru

Есть такой очень веселый народный праздник – Масленица.

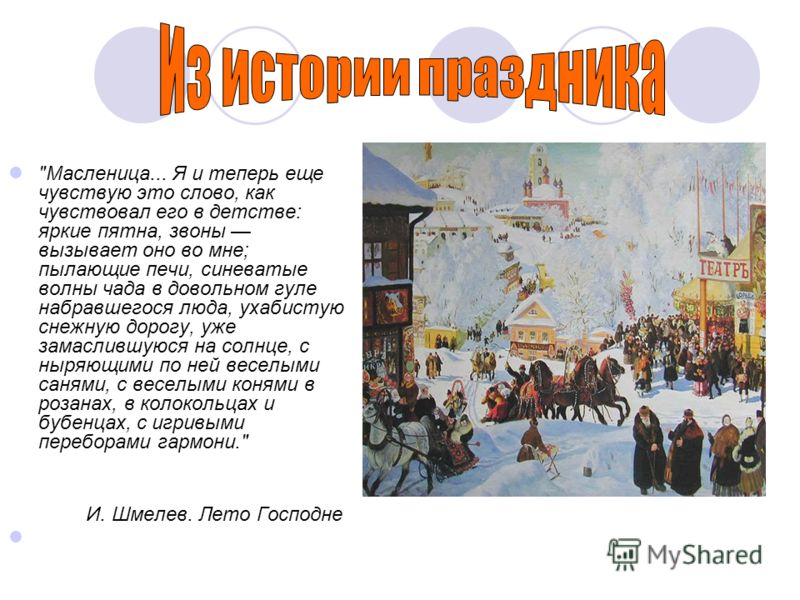

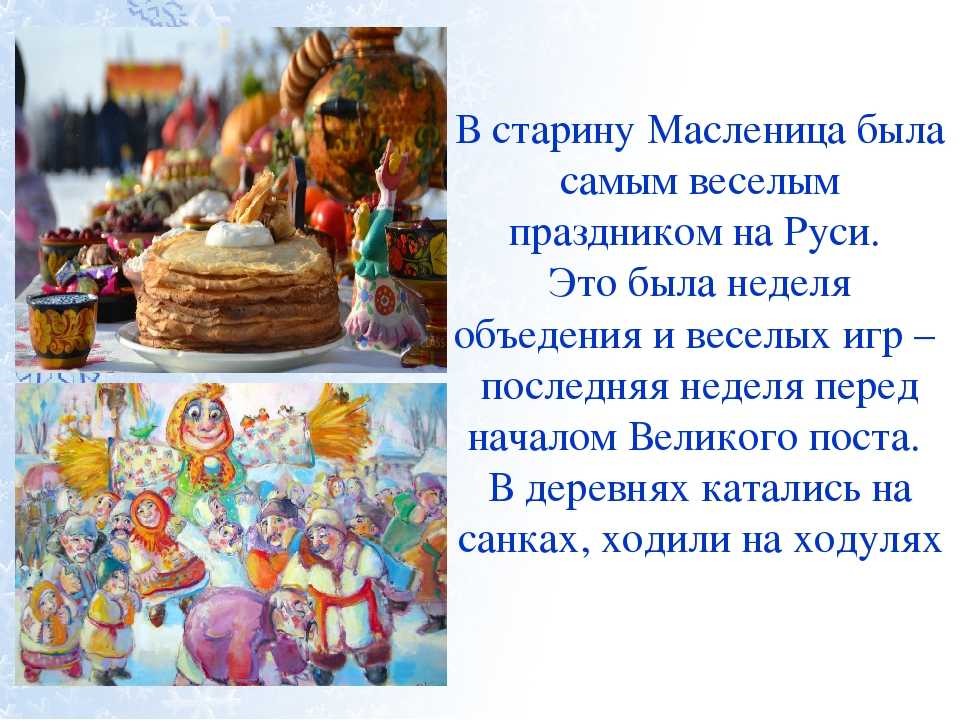

Заканчивается зима, начинается весна. Дни становятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на голубом небе. На Руси в это время устраивались народные гулянья. Называли этот праздник — Масленица.Веселый, разгульный, этот праздник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски, ряженые, игрища. Недаром его величали в народе широкой Масленицей. И, конечно же, на празднике было главное угощение — блины, этот древний славянский символ возврата солнца и тепла в природе.

Масленицу еще называли сырной неделей, потому что на нее едят много сыра, яиц. Народ веселится, катается с горок на санках, устраивает кулачные потехи — в общем предается «масленичным удовольствиям». Дети, готовят к Масленице ледяные горки, поливают их водой, приговаривая:

Душа ли ты, моя Масленица,

Перепелиные косточки,

Бумажное твое тельце,

Сахарные твои уста,

Сладкая твоя речь!

Приезжай ко мне в гости

На широкий двор,

На горах покататься,

В блинах поваляться,

Сердцем потешиться.

Уж ты, моя Масленица,

Красная краса,

Русая коса,

Тридцати братьев сестра,

Ты ж моя перепёлочка!

Приезжай ко мне в гости

В тесовый дом,

Душою потешиться,

Умом повеселиться,

Речью насладиться!

Когда горки были готовы, детвора съезжала с них на санках крича «Приехала Масленица!». Еще ребятня часто лепила снежную бабу прямо на санях, называли ее Масленицей, и спускали с самой крутой горки, приговаривая: «Здравствуй, Масленица широкая!».

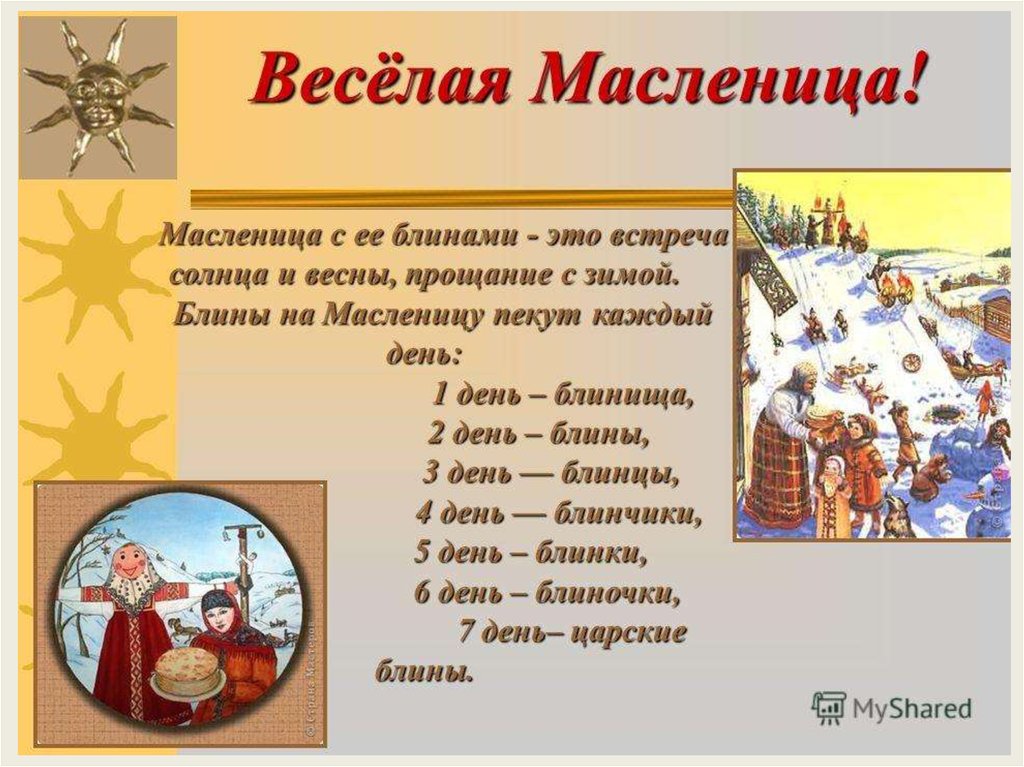

Всю Масленичную неделю пекут блины. Даже поговорка такая пошла в народе: «Не житье, а масленица». Самое главное угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов нельзя представить себе Масленицу. Каждый день женщины пекли блины. На седьмой – последний день Масленицы пекли «Царские блины» — самые большие. Кушать блины было принято со сметаной, маслом, вареньем, медом, особенно вкусны были боины с красной или черной икрой.

Есть масса народных поговорок про Масленицу и блины:

Блин хорош не один.

Блин не клин, брюхо не расколет!

Как на масленой неделе из трубы блины летели!

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся,

На горах катаемся, блинами объедаемся!

Еще на Масленой неделе хозяйки выпекали ритуальные блины – блины символизирующие солнце; девушки пели песни, водили хороводы. Парни и девушки надевали свои лучшие одежды.

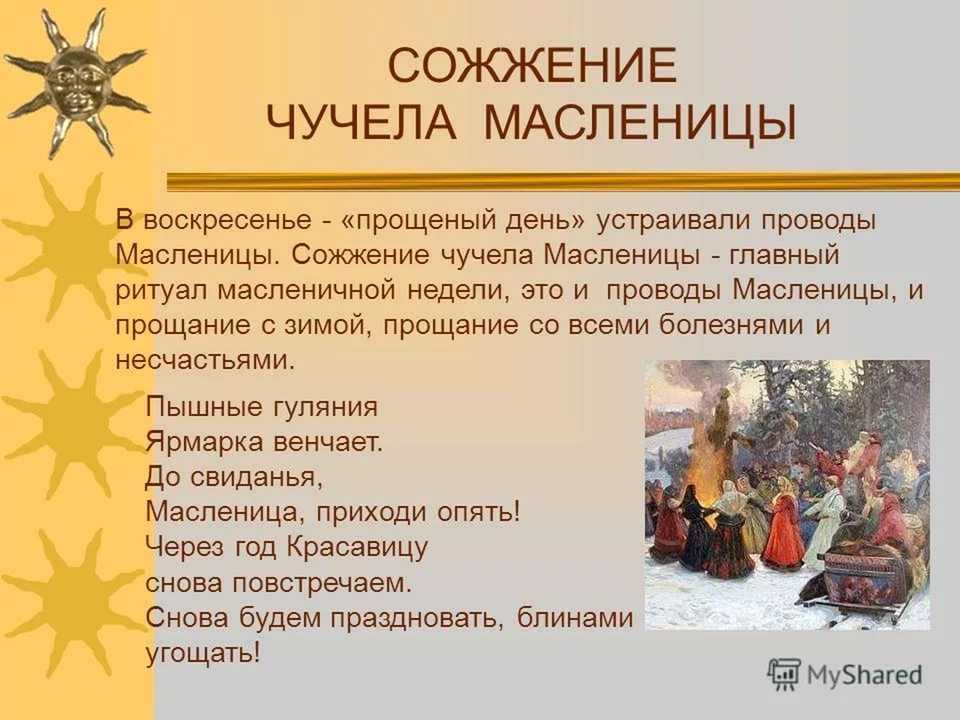

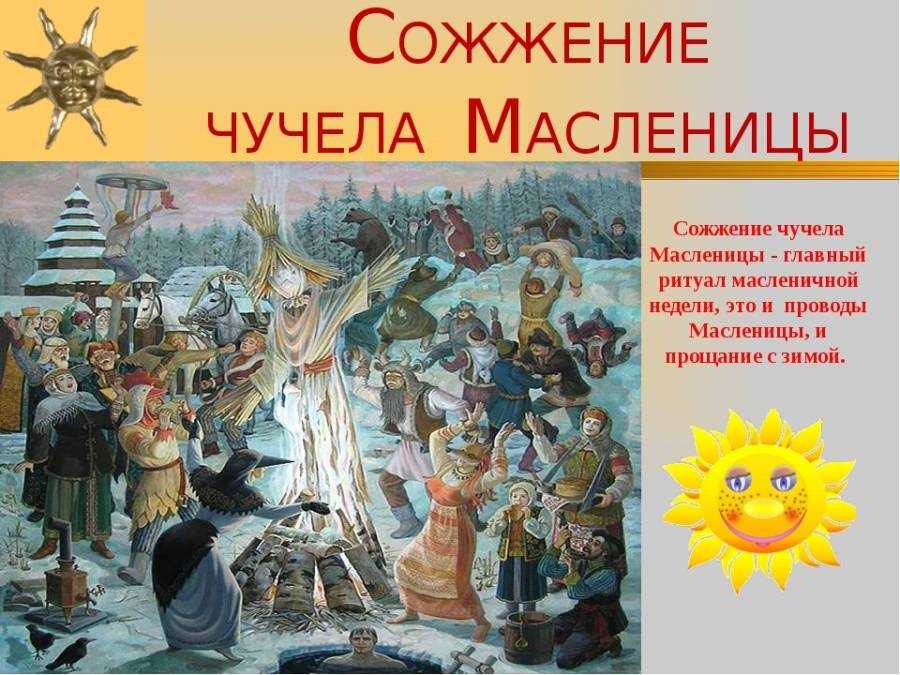

Главная участница празднования — большая кукла сделанная из соломы по имени Масленица. Куклу Масленицу наряжали в одежду, повязывали платок, а на ноги обували лапти. Куклу сажали на сани и с песнями и танцами везли на самый высокий пригорок. Рядом вприпрыжку скакали ряженые, выкрикивали шутки, дразнились. На сани с куклой Масленицы садили молодого парня, наряжали его в разные колокольчики, бубенцы, погремушки. Ставили перед ним сундук с пирогами, блинами, рыбой. Под смех и шутки сани с куклой возили по всей деревне, а затем ехали в соседнее село. Праздник продолжался до вечера, а в концовке праздника проводили обряд прощания с Масленицей — сжигали куклу, символизирующую Масленицу.

Масленица, прощай!

А на тот год приезжай!

Масленица, воротись!

В новый год покажись!

Прощай, Масленица!

Прощай, красная!

На Масленичную неделю у каждого дня имелось свое название и были свои развлечения и обряды.

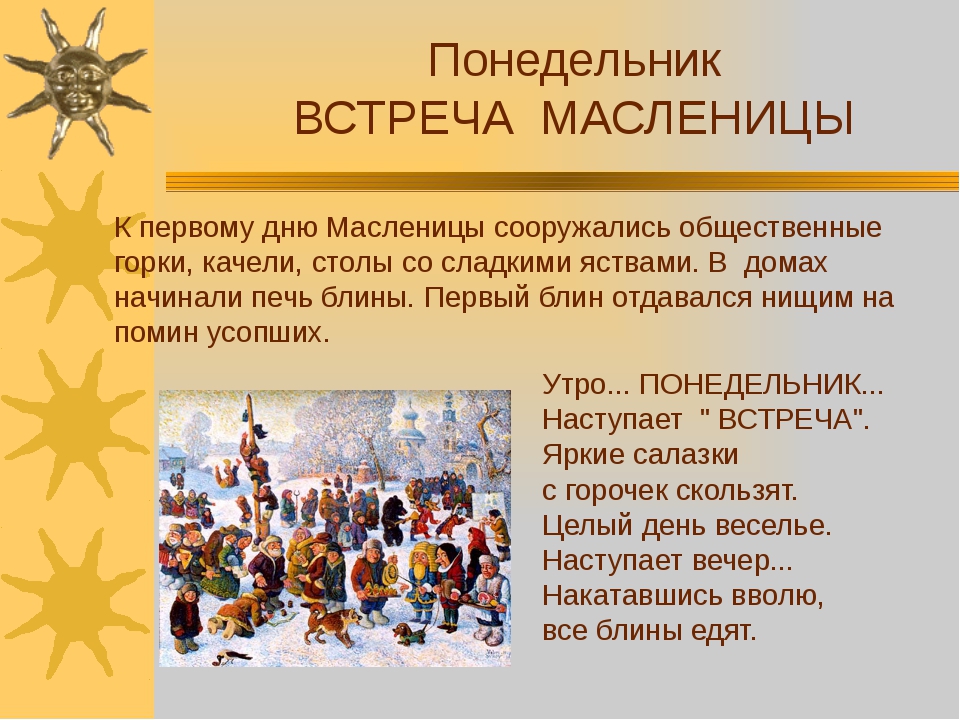

Понедельник — встреча Масленицы. Делали куклу, украшали ее, садили в сани и везли на горку. Встречали куклу ее песнями. Первой всегда была ребятня. Начиная с этого дня, детвора ежедневно каталась с горок.

Вторник — заигрыш. Взрослые и дети ходили по домам, поздравляли с Масленицей и просили блины. Все ходили в гости, пели песни, веселились. На заигрыш начинались потехи, игрища, катания на лошадях.

Среда — лакомка. Начинали кататься с горок и взрослые. По деревне ездила тройка с бубенцами. В этот день было принято ходить в гости по родственникам всей семьей. На лакомку народ кушал в изобилии разные масленичные вкусности.

Четверг — разгуляй-четверток. В разгуляй было больше всего игрищ. Конские бега, кулачные потехи, борьба – все это развлечения разгуляя. Устраивались катания с гор на санях. Ряженые как могли веселили народ. Гуляли с утра до ночи, водили хороводы, плясали, пели частушки.

Устраивались катания с гор на санях. Ряженые как могли веселили народ. Гуляли с утра до ночи, водили хороводы, плясали, пели частушки.

Пятница — тещины вечерки. В этот день недели зятья угощали блинами своих тещ. Девушки в полдень выносили в миске блины и шли к горке. Парень, которому нравилась девушка, торопился попробовать ее блины, чтобы узнать: хорошая ли хозяйка из нее получится.

Суббота — золовкины посиделки. На посиделки молодые семьи приглашали к себе родных. Вели разговоры о жизни, если кто был в ссоре – обязательно было принято мириться. Вспоминали умерших родных и близких.

Воскресенье — прощенный день. В этот день устраивали проводы Масленицы. Из соломы раскладывали большой костер и сжигали на нем куклу Масленицы. Пепел от того костра разбрасывали по полям, чтобы по осени был богатый урожай. В прощенное воскресенье люди мирились, просили прощения друг у друга. Было принято говорить: «Прости меня, пожалуйста». На что отвечали: «Бог тебя простит». Потом целовались и забывали обиды навсегда.

Вот так и заканчивалась Масленица.

Читайте еще наши подборки Масленичных песен и Масленичных игр.

история и традиции русского праздника, картинки, видео

Важная задача родителей и педагогов детского сада — с раннего возраста приобщать детей к русским национальным традициям, неотъемлемой частью которых являются народные праздники. Ведь это время отдыха, ощущения радости и полноты жизни, веками отработанный способ единения людей. О любимой в народе Масленице можно говорить много и долго. Но как правильно рассказать об этом празднике дошкольнику? На что сделать акцент? Как вызвать детский интерес, не перегружая малыша лишними подробностями?

Содержание

1 История праздника Масленицы на Руси

1.1 Видео: битва на бревне мешками на Масленицу

1.2 Фотогалерея: тема Масленицы в картинах русских художников

1.3 Видео: картины русских художников на тему Масленицы (видеопрезентация)

1.

4 Масленица в народном фольклоре

4 Масленица в народном фольклоре

2 Что такое масленичная неделя

3 Почему на Масленицу пекут блины

4 Роль куклы Масленицы в празднике

4.1 Видео: сжигание чучела Масленицы в селе Коломенское

История праздника Масленицы на Руси

Рассказывать о Масленице дошкольникам можно уже в средней группе. Старшим дошкольникам воспитатель рассказывает новые подробности, углубляя понятие о празднике.

Как известно, Масленица — это древний славянский праздник, возникший ещё в далёкие времена язычества и сохранившийся после принятия Русью христианства. Однако в 4–5 лет многим ребятам ещё трудно осмыслить понятия «язычество», «христианство», тем более что не всех детей родители воспитывают в православных традициях. Поэтому в этом возрасте воспитателю лучше отметить, что Масленица — один из самых радостных и светлых праздников на Руси, который отмечается очень давно. Это весёлые проводы зимы, предвкушение весеннего солнца, долгожданного обновления природы.

Вначале малышам можно просто сказать, что Масленица — это весёлые проводы зимы, радость от предстоящей встречи с весной

В старшей группе можно уточнить, что перед православным праздником Пасхи (о нём всегда идёт речь в детском саду, ребята делают поделки) проходит Великий Пост, когда люди ограничивают себя в пище. Последняя неделя перед постом называется масленичной. В это время разрешается кушать многие продукты, в том числе сливочное масло (что и послужило названию).

Сам же праздник пришёл их тех далёких времён, когда древние славяне (наши предки) поклонялись богам — Солнцу, Ветру, Дождю и т. д. Старшим дошкольникам стоит объяснить, что этот период назывался язычество.

В старшем дошкольном возрасте детям нужно рассказать, что масленичная неделя предшествует Великому православному посту перед Пасхой

Ребятам можно поведать ещё одно истолкование название праздника. Связано оно с древней легендой. На далёком Севере жила девочка по имени Масленица — дочка Мороза и Метелицы.

Масленица на Руси всегда отмечалась на широкую ногу — отсюда и устойчивое определение праздника «широкая Масленица». Русские люди пели, плясали под задорные прибаутки, частушки, водили хороводы. Шуты и скоморохи смешили всех до слёз. В уличных театрах и балаганах без конца шли представления. Прямо на улице устраивались маскарады.

Масленицу на Руси всегда отмечали на широкую ногу — с песнями и плясками, со скоморохами, маскарадами, уличными балаганами

Основные гуляния начинались с четверга и продолжались до воскресенья (в начале же масленичной недели народ готовил к празднику угощения). Молодёжь каталась на санях с горок, играла в горелки, жмурки и прочие зимние забавы, устраивались кулачные бои и соревнования по перетягиванию каната, перестрелка снежками. Взрослые и ребятня возводили снежные крепости, разыгрывали целые представления: одна команда нападала на строения, захватывала их, а другая — защищала.

Взрослые и ребятня возводили снежные крепости, разыгрывали целые представления: одна команда нападала на строения, захватывала их, а другая — защищала.

Традиционной забавой были попытки залезть на высокий ледяной столб. Его специально окатывали холодной водой, а на обледенелую поверхность вешали ценные подарки на определённом расстоянии друг от друга. Победителем становился смельчак, сумевший вскарабкаться на самый верх.

Многие игровые традиции сохранились и до наших дней. В наше время традиционно на площадях всех городов и посёлков устраиваются гуляния — проводы зимы. Происходит это в воскресенье — последний день масленичной недели. Народу предлагаются различные забавы, соревнования — только мужчины залезают не на ледяной столб, а на обычный.

Сегодня, как и много веков назад, народ веселится на Масленицу, устраивает различные игры и забавы

Видео: битва на бревне мешками на Масленицу

Смотрите это видео на YouTube

Детям обязательно нужно показать репродукции картин известных русских художников, посвящённых Масленице. Так, Ю. Кустодиев неоднократно обращался к этой теме (в 1916, 1919, 1920 гг.), замечательные работы создали В. Суриков, К. Маковский, П. Грузинский, С. Кожин. Многие современные живописцы интересуются этой темой.

Так, Ю. Кустодиев неоднократно обращался к этой теме (в 1916, 1919, 1920 гг.), замечательные работы создали В. Суриков, К. Маковский, П. Грузинский, С. Кожин. Многие современные живописцы интересуются этой темой.

Фотогалерея: тема Масленицы в картинах русских художников

- Первую картину под названием «Масленица» Кустодиев написал в 1916 году

- Народ продолжал отмечать Масленицу даже во время гражданской войны — праздник переносил в мир тепла и света

- Народные гуляния проходят на фоне красиво возвышающегося храма

- В своей картине «Взятие снежного городка» Суриков изображает традиционную масленичную забаву — взятие снежной крепости

- Тема Масленицы привлекает и многих современных живописцев

- Маковский запечатлел народные гуляния в Санкт-Петербурге 19 века

- Художнику удалось передать размах народных гуляний в деревне

- Художники изображали Масленицу уже в 17 веке

Видео: картины русских художников на тему Масленицы (видеопрезентация)

Смотрите это видео на YouTube

Масленица в народном фольклоре

Естественно, такой колоритный праздник, как Масленица, нашёл отражение в русском фольклоре. Народ придумывал множество пословиц, поговорок, загадок, прибауток на эту тему. Педагогу стоит привести ребятам несколько ярких примеров.

Народ придумывал множество пословиц, поговорок, загадок, прибауток на эту тему. Педагогу стоит привести ребятам несколько ярких примеров.

Пословицы (значение пословицы обязательно объясняется):

- Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.

- Не житьё, а Масленица.

- Боится Масленица горькой редьки да пареной репы.

- Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны.

- Блины и поцелуи счёта не любят.

- Масленица — объедуха, деньги приберуха.

- Масленица не на век даётся.

Масленичные попевки:

Загадки:

- Любят взрослые и дети

Хоть с начинкою, хоть без,

Каждый хочет его съесть,

Круглый он, хрустящий,

От маслица блестящий. (Блин). - Праздник мой

Лишь раз в году,

На недельку к вам приду,

Радость всем я принесу

И блинами угощу. (Масленица). - В святое воскресение

Всем нам предстоит

Попросить у всех прощения

И ответить: …(«Бог простит!»). - Дорогих гостей встречаем,

Сладким чаем угощаем.

На столе пускает пар

Старый медный… (Самовар).

Что такое масленичная неделя

Дошкольникам обязательно нужно рассказать, что в народе для каждого дня Масленичной недели было своё название:

- Понедельник — это «встреча Масленицы». Взрослые и ребятня начинали строить горки и крепости, качели и балаганы и пр. Мальчики, парни и мужчины сравнивали силу в кулачных боях — согласно возрасту и весовой категории. Хозяюшки же принимались печь блины, причём первый обычно отдавали нищим — на поминовение усопших.

В понедельник люди строили снежные горки, крепости и пр., а хозяйки начинали печь блины

- Вторник — «Заигрыши». Молодёжь принималась кататься на санях, они украшались пёстрыми лоскутами, бубенцами, колокольчиками. Коней также наряжали разноцветными сбруями и дугами. Накатавшись же на санях, молодые шли угощаться блинами. На заигрышах также было принять выбирать себе невесту — молодцы приглашали понравившуюся девушку покататься с горки, чтобы получше присмотреться друг к другу.

Во вторник молодёжь обычно каталась на санях, парни традиционно присматривали себе невест

- Среда — «Лакомка». Женатые мужчины шли к своим тёщам на блины (приглашались и прочие гости) — угощение символизировало взаимную симпатию мужа и мамы жены, ведь с давних времён отношения зятя и тёщи были непростыми, становились предметом шуток и анекдотов. Такая традиция есть и сегодня: масленичную среду ещё называют «тёщины блины».

В среду-лакомку женатые мужчины традиционно шли к своим тёщам на блины

- Четверг — «Разгул». Начало массовых гуляний. Весь день по улицам катали соломенное чучело Масленицы, его сопровождали ряженые. Русский народ отправлялся на улицу с песнями и плясками. Самая главная забава в четверг — это взятие снежной крепости, при этом команде победителей предстояло с почётом искупаться в проруби и испить вина.

В четверг начинаются массовые гуляния, главная забава — взятие снежной крепости

- Пятница — «тёщины вечёрки». На этот раз тёща отправлялась в гости к семье дочери, причём приглашал её лично зять, кланяясь в пояс.

С собой мама жены приносила различную утварь, необходимую для приготовления блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть же передавал муку с молоком. Все эти действия символизировали лад в семейных отношениях, почёт и уважение.

С собой мама жены приносила различную утварь, необходимую для приготовления блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть же передавал муку с молоком. Все эти действия символизировали лад в семейных отношениях, почёт и уважение.В пятницу тёща приходит в гости на блины в семью дочери

- Суббота — «золовкины посиделки». Новоиспечённые жёны приглашали в гости сестёр мужа (а также прочую родню). Если золовка была не замужем, она могла взять с собой подруг, невестка также приглашала незамужних подружек. По традиции новобрачная одаривала сестру мужа подарками, угощала блинами, а после угощения все отправлялись на гулянья.

В субботу молодые жёны приглашали в гости сестёр мужа и дарили им подарки

- Воскресенье — «проводы Масленицы» и «Прощёное воскресенье». Куклу Масленицу опять-таки возили по селу, а потом вывозили на околицу и под песни, хороводы и прочее веселье сжигали. Затем народ расходился по домам. В воскресенье было (раньше и сейчас) принято просить друг у друга прощение за все принесённые обиды.

В воскресенье принято просить друг у друга прощения за нанесённые обиды, также в этот день сжигают чучело Масленицы

В ответ на просьбу о прощении и по сей день принято отвечать «Бог простит». В православных храмах в Прощёное воскресенье в ходе вечерней службы совершается особый чин прощения — батюшка просит прощения у других служителей церкви и всех прихожан. Верующие, присутствующие в храме, делают то же самое. Смысл этого действия — опять-таки подготовка к Великому посту, когда нужно посвятить себя доброжелательному общению с близкими, забыть обиды, злость и пр.

Почему на Масленицу пекут блины

Детям будет интересно узнать, что главным символом Масленицы считаются блины. В древности они олицетворяли собой солнце — такие же круглые, жёлтые и горячие. Люди верили, что вместе с блином они поглощают частицу солнечного тепла и могущества, которое даёт жизнь и силы всему живому на земле.

Истосковавшийся по теплу народ с помощью вкусных блинов зазывал солнышко, словно «умасливал» его.

Отсюда, кстати, ещё одно толкование происхождение названия «Масленица».

Блины символизировали собой солнце — такие же круглые, жёлтые и горячие

Блины хозяюшки пекли самые разные: с маслом и сметаной, мёдом и вареньем, с икрой и грибами, с осетриной и севрюгой — на любой вкус. Мука использовалась пшеничная или гречневая. Самые вкусные блины — это свежеиспечённые, с пылу с жару.

Блины на Масленицу пекли самые разные — с маслом, сметаной, вареньем, икрой и пр

Интересно, что блины, выпекаемые в разные длины Масленицы, имели свои названия:

- в понедельник — блинища;

- во вторник — блины;

- в среду — блинцы;

- в четверг — блинчики;

- в пятницу — блинки;

- в субботу — блиночки;

- в воскресенье — царские блины.

Богатые люди начинали печь блины с понедельника, те же, что победнее — с четверга либо пятницы. Ели эту еду с утра до вечера, изредка чередуя с прочими блюдами. На улице же блины можно было приобрести буквально на каждом углу, их подавали в трактирах, ресторанах. Запивали символ Масленицы горячим чаем, молоком. Также пользовался популярностью сбитень — русский напиток из воды и мёда с пряностями.

Запивали символ Масленицы горячим чаем, молоком. Также пользовался популярностью сбитень — русский напиток из воды и мёда с пряностями.

Конечно, в детском саду никто не позволит ребятам каждый день в масленичную неделю есть блины. Но чтобы дошкольники глубже смогли проникнуться национальными традициями, воспитатель может выбрать какой-то день и попросить родителей испечь и принести блинчики. Как вариант, можно провести занятие по аппликации — вырезать блинчик из бумаги и украсить его фантазийным орнаментом (в средней группе можно раздать готовые заготовки в виде кругов).

Чтобы поддержать праздничное настроение, в один из дней Масленицы можно угостить дошкольников блинами, которые испекут родители

Роль куклы Масленицы в празднике

Ещё один символ Масленицы — большая кукла-чучело, которую в воскресенье торжественно сжигали. Это было апогеем праздника (как и сейчас) и олицетворяло то, что зима побеждена, уходит, а приходит весна. В костёр по традиции бросали поминальную пищу — блины, лепёшки, яйца.

В костёр по традиции бросали поминальную пищу — блины, лепёшки, яйца.

Сжигание чучела Масленицы было кульминацией народных гуляний раньше и сейчас

Куклу делали из соломы — в человеческий рост и даже больше, наряжали в цветные лоскуты, на голову повязывали платок, на ноги надевали лапти. Изображалась она бабой или старухой (прообраз её — древнеславянская богиня зимы и смерти Морена). Чучело устанавливали на шесте и возили по улицам ещё с четверга: это был целый масленичный поезд со множеством лошадей, рядом скакали ряженые с шутками-прибаутками.

Возили чучело Масленицы по улицам ещё с четверга-разгуляя

Одновременно в каждом доме хозяева изготавливали маленькую куколку-Масленицу. Её, в свою очередь, не сжигали, а хранили целый год в качестве оберега, отгоняющего злых духов и прочие напасти. Помещалась куколка перед входом в избу либо в красном углу (главный угол славянского дома, расположенный по диагонали от печи). Когда наступала следующая Масленица, куколку сжигали на обрядовом костре или сплавляли по реке.

Все действия при изготовлении куколки были наполнены смыслом. Так, люди старались не использовать иглы, ножницы, ткань нужно было не резать, а рвать. Лицо у Масленицы оставалось белым: так она становилась недоступной для вселения злой силы. Материалами для изготовления оберега служили солома, тыква, однако обязательно должно было присутствовать дерево, которое олицетворяло буйную силу природы. На руки куколке люди вешали тесёмки, одновременно загадывая желания.

В детском саду ребята также могут изготовить себе такие куколки-обереги (конечно же, дети не будут их сжигать, а заберут домой). Дошкольникам наверняка понравится такое творчество, они проникнутся атмосферой праздника. В зависимости от возраста воспитанников педагог может предложить им различные по сложности варианты поделок из разных материалов.

На занятии по изобразительному творчеству дошкольники с радостью изготовят себе куколки-обереги из различной бумаги, ткани и прочих материалов

Видео: сжигание чучела Масленицы в селе Коломенское

Смотрите это видео на YouTube

Национальные традиции нужно обязательно поддерживать, поэтому с праздником Масленицы ребёнка обязательно знакомят уже в дошкольном возрасте. Строить рассказ следует эмоционально и образно, не перегружая малышей излишними деталями, подробными религиозными объяснениями. Лучше показать побольше ярких картинок, рисунков, работы известных художников, привести любопытные факты, меткие пословицы и поговорки.

Строить рассказ следует эмоционально и образно, не перегружая малышей излишними деталями, подробными религиозными объяснениями. Лучше показать побольше ярких картинок, рисунков, работы известных художников, привести любопытные факты, меткие пословицы и поговорки.

- Автор: Лариса Морозова

- Распечатать

Высшее филологическое образование. Опыт работы корректором, редактором, ведения сайта, имеется педагогический стаж (первая категория).

Оцените статью:

(24 голоса, среднее: 4.2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Факты о Масленичном вторнике — National Geographic Kids

Каждый год мы празднуем Масленичный вторник, или, как вы его знаете… День блинов!

Но что стоит за этим особенным днем? Как и почему его отмечают во всем мире? Пришло время узнать с нашими десятью фактами о масленичном вторнике !

Факты о Масленице

1) Масленица — это христианский праздник , отмечаемый во многих странах мира. Он приходится на вторник перед началом Великий пост — период около шести недель, предшествующий Пасхе . Во время Великого поста христиане отказываются от роскоши, чтобы помнить, как Иисус ушел в пустыню на 40 дней, чтобы поститься и молиться.

Он приходится на вторник перед началом Великий пост — период около шести недель, предшествующий Пасхе . Во время Великого поста христиане отказываются от роскоши, чтобы помнить, как Иисус ушел в пустыню на 40 дней, чтобы поститься и молиться.

2) Точная дата Масленицы меняется из года в год. Но одно остается неизменным — всегда за 47 дней до пасхального воскресенья . И да, как вы уже догадались, это всегда вторник!

3) Название происходит от старинного слова «сохнуть», что означает выслушивать чьи-то грехи и прощать их. В Англо-саксонская Англия , Христиане ходили в церковь во вторник на Масленицу, чтобы исповедоваться в своих грехах и очистить свою душу. Другими словами, они будут «сморщены».

4) В Соединенном Королевстве , Ирландии , Австралии и Канаде , Масленичный вторник имеет другое название… Масленица ! Традиционно во время Великого поста христиане отказывались от богатой и вкусной пищи, такой как масло, яйца, сахар и жир (фактически некоторые христиане продолжают это делать). Масленичный вторник был последним шансом съесть их – и что может быть лучше, чем вкусный блинчик!

Масленичный вторник был последним шансом съесть их – и что может быть лучше, чем вкусный блинчик!

5) Сегодня люди продолжают взбивать эти вкусняшки на Масленицу — и добавляют всевозможные вкусные начинки, такие как фрукты , мед , шоколад и мороженое ! Но проверьте это; блины можно есть не только во время этого сказочного фестиваля — люди тоже с ними бегают!

6) Блинные бега — супервеселая традиция Масленицы. В этом безумном занятии люди соревнуются друг с другом, подбрасывая блин на сковороду. Сегодня блинные бега часто организуют, чтобы собрать деньги на благотворительность и помочь нуждающимся. Потрясающий!

7) Теперь большой вопрос — откуда взялась эта дурацкая традиция? История гласит, что он возник еще в 1445 году, в городке Олни в Бакингемшир , Англия . Женщина была так занята приготовлением блинов, что потеряла счет времени. Когда она услышала звон церковных колоколов к мессе на Масленицу, она побежала так быстро, как только могла, и прибыла, все еще неся блин на сковороде!

Женщина была так занята приготовлением блинов, что потеряла счет времени. Когда она услышала звон церковных колоколов к мессе на Масленицу, она побежала так быстро, как только могла, и прибыла, все еще неся блин на сковороде!

8) Блины стали настолько популярной традицией Масленицы, что в этот день только в Великобритании используется 52 миллиона яиц ! Это на 22 миллиона больше, чем ваш средний день. Яйцо — Ссылаясь на вещи!

9) В других странах Масленица носит разные названия. Например, в Германия он называется « Fastnacht » (что означает « Канун поста »), а в Исландия он называется « Sprengidagur 9».0004» (что означает « взрывной день »). В Франции, и некоторых других частях мира фестиваль называется « Марди Гра », от французской фразы, означающей « Жирный вторник ». И для многих людей Марди Гра означает время для вечеринок…

И для многих людей Марди Гра означает время для вечеринок…

10) Множество городов по всему миру празднуют Марди Гра с яркими уличными вечеринками с живой музыкой, красочными парадами и изысканными маскарадными костюмами! Некоторые из крупнейших и самых известных в мире празднований Марди Гра проходят в Новый Орлеан в США , Рио-де-Жанейро в Бразилия и Венеция в Италия .

Идеальный рецепт блинов!

Хочешь присоединиться к потрясающему веселью с блинами? Затем взбивайте и переворачивайте с помощью этого рецепта блинов из шести шагов.

Вам понадобится: 100 г муки

2 яйца

300 мл полуобезжиренного молока 9 дюймов

04

1TBSP подсолнечник/растительное масло

Масло для жарки

чаша

Венчик/Форк

Фариль спред, зефир, фрукты или все, что вам нравится!

- 1) Возьмите миску и налейте молоко и масло, затем разбейте яйца.

Теперь возьмите венчик и взбейте ингредиенты, чтобы получилась пенистая смесь.

Теперь возьмите венчик и взбейте ингредиенты, чтобы получилась пенистая смесь. - 2) После этого возьмите другую миску и руками смешайте муку и щепотку соли. Грязный!

- 3) Теперь медленно влейте жидкость в середину мучной смеси, все время взбивая, пока тесто, которое вы делаете, не станет достаточно жидким. Если она немного комковатая, продолжайте взбивать, пока смесь для блинов не станет красивой и гладкой!

- 4) С помощью взрослого разогрейте сковороду до среднего огня, затем добавьте немного сливочного масла. Как только он растает, налейте достаточно смеси для блинов, чтобы покрыть дно сковороды, затем наклоните его круговыми движениями, чтобы смесь равномерно распределилась. Теперь ты готовишь!

- 5) А теперь самое интересное! Когда блинчик начнет подрумяниваться снизу, возьмитесь одной рукой за ручку сковороды, просуньте лопатку под блин и переверните его. Затем попросите взрослого помочь вам перевернуть его причудливым образом!

- 6) Повторите шаги с первого по четвертый для каждого блина и сложите их высоко! Традиционные начинки — лимонный сок и сахар.

Но вы также можете попробовать шоколадную пасту, арахисовое масло, фрукты, мед, взбитые сливки или порцию полезного йогурта. Втыкай и наслаждайся!

Но вы также можете попробовать шоколадную пасту, арахисовое масло, фрукты, мед, взбитые сливки или порцию полезного йогурта. Втыкай и наслаждайся!

Что вы думаете о наших фактах о Масленице и рецепте блинов? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать!

Нравится

Больше похоже на общую географию

СПОНСОРЫ

Home Is Good

Займитесь беспорядком, исследуйте и цените природу, не выходя из дома!

Приготовьтесь к холоду!

9Исследователь 0002 Пол Роуз рассказывает нам о своих удивительных арктических приключениях и о том, как он пришел к этой супер крутой работе!СПОНСОРЫ

Выиграйте приключение Лесника стоимостью 250 фунтов стерлингов!

СПОНСОРЫ

Посетите эту заснеженную страну с захватывающими дух видами деятельности за границей.

Масленичный вторник и Пепельная среда: 9 вещей, которые нужно сделать с семьей

После того, как они составили план молитвы/поста/раздачи Великого поста, распечатали календарь Великого поста USCCB и загрузили приложение Rice Bowl для католической службы помощи, ваши дети готовы отпраздновать Масленичный вторник и отметить Пепельную среду со смыслом. Вот девять вещей, которые нужно сделать, и ресурсы, которые помогут вам на этом пути.

Что делать на Масленичный (или Жирный) вторник

Масленица происходит от староанглийского слова, означающего «исповедаться», так как было принято исповедоваться перед началом Великого поста. Также было принято употреблять мясо, жиры и молочные продукты перед входом в постный период поста; это привело к прозвищам дня: Марди Гра (по-французски Жирный вторник ) или Блинный вторник.

Вот несколько идей для празднования Масленицы:

1. Иди на исповедь

Иди на исповедь. Вы, вероятно, захотите сделать это в субботу перед Пепельной средой, если вы не можете найти исповедь на месте во вторник. Давненько не был? Ознакомьтесь с документом Празднование примирения с детьми: 9 способов войти в привычку и помочь детям подготовиться к исповеди с проверкой совести. А вот «Испытание совести для всей семьи» из католического семейного молитвенника .

Давненько не был? Ознакомьтесь с документом Празднование примирения с детьми: 9 способов войти в привычку и помочь детям подготовиться к исповеди с проверкой совести. А вот «Испытание совести для всей семьи» из католического семейного молитвенника .

2. Есть сладкое и жирное

Ешьте много хорошей, жирной пищи, готовясь к посту!

- Католическая кухня предлагает множество традиционных рецептов для Масленичного вторника, в том числе «быстрый и простой» Королевский пирог, блины на Масленичный вторник, бенье на Марди Гра и то, что заявлено как «пыльный пирог перед Пепельной средой», на самом деле Вариант грязного пирога, который можно привязать к пеплу Пепельной среды.

- Или отправляйтесь на шоу BBC Good Food, чтобы попробовать три быстрых и простых (но вкусных!) варианта блинов на Масленицу.

- Если вы действительно амбициозны, попробуйте приготовить польские пончики, разновидность пончиков, которые традиционно готовят на Масленицу в Польше.

3. Блинные гонки!

Блины являются центральным элементом многих празднований Масленицы — настолько, что этот день известен как День Масленицы или Масленичный вторник во многих странах Содружества. Блины были простым и быстрым способом израсходовать молочные продукты перед началом Великого поста (из тех дней, когда все продукты животного происхождения были конфискованы во время Великого поста). В какой-то момент кто-то придал особое значение ингредиентам: яйца символизируют творение; мука, человеческий труд; соль, полезность; и молоко для чистоты.

Помимо поедания блинов, вы можете устроить со своими детьми гонки на блинах. Это по-прежнему популярная традиция по всей Европе, особенно в Великобритании, где скачки являются коллективными мероприятиями. Участники соревнуются, держа сковороду и одновременно переворачивая блин.

4. Отпразднуйте Марди Гра

Празднования Марди Гра и карнавала пользуются огромной популярностью во всем мире. Даже если вы не живете в сообществе, которое спонсирует семейное празднование Марди Гра, вы можете отдать дань уважения празднику, устроив свой собственный маленький праздник дома:

Даже если вы не живете в сообществе, которое спонсирует семейное празднование Марди Гра, вы можете отдать дань уважения празднику, устроив свой собственный маленький праздник дома:

- звонить в колокола (перекликаясь с традицией звона в церковные колокола на Масленицу)

- устроить парад

- танцуй!

- наряжаться в маски и костюмы; Вы можете купить их в местном магазине или попросить детей сделать их самостоятельно.

5. Спрятать аллилуйя

В знак признания того факта, что Церковь не поет и не произносит слово аллилуйя до Пасхального бдения, многие семьи проводят неформальный ритуал «погребения аллилуйя» на Масленицу. Элизабет в «В сердце моего дома» нарисовала деревянную alleluia которую она скрывает каждый год. А можно просто закопать или спрятать распечатанный alleluia .

- Скачайте, распечатайте, раскрасьте, а затем спрячьте наш знак аллилуйя.

Что делать в Пепельную среду

Пепельная среда знаменует собой начало Великого поста, и хотя это не один из обязательных церковных святых дней, вполне может быть, учитывая его популярность. Вот несколько способов провести день вместе с детьми:

Вот несколько способов провести день вместе с детьми:

1. Достать пепел (очевидно)

Посетите с детьми службу Пепельной среды вашего прихода, желательно утром, чтобы они могли носить их в течение дня в качестве публичного свидетельства своей веры (если только это не доставляет им дискомфорта).

Если у вас есть время, просмотрите отрывки из Писания на день вместе со своими детьми и предупредите их о том, что произойдет во время возложения пепла. Накладывая пепел, священник скажет одну из двух вещей:

Ты прах и в прах вернешься.

или

Отвернитесь от греха и будьте верны Евангелию.

Если кто-то из членов вашей семьи не может прийти на службу в Пепельную среду, попросите своего пастора принести домой немного праха — это на самом деле традиция. Любой, даже нехристианин, может получить прах.

Подросткам также может понравиться эта забавная статья о Пепельной среде от LifeTeen.

В последние годы многие католики публиковали селфи в Пепельную среду с хэштегом #AshTag; католические епископы США даже спонсировали конкурс по этой практике. Как и ожидалось, это вызвало некоторую негативную реакцию на эту практику; эта статья из The Compass отлично взвешивает все за и против.

Как и ожидалось, это вызвало некоторую негативную реакцию на эту практику; эта статья из The Compass отлично взвешивает все за и против.

2. Пост

Пепельная среда – день поста и воздержания от мяса. Маленькие дети освобождены от этого, но вы все равно можете сделать блюда и закуски простыми, чтобы помочь им проникнуться духом сезона. Вы можете узнать все подробности о том, кто должен поститься и воздерживаться, и как это выглядит, на странице поста и воздержания USCCB.

Дети не обязаны поститься в Пепельную среду, но вы можете найти «мягкие» способы помочь им соблюдать режим дня: никаких сладостей, никаких особых закусок, только простые продукты для приема пищи. Научите их приносить свои жертвы ради молитвы, например тысячи детей, которые ежедневно умирают от недоедания

3. Сожгите свои старые пальмовые ветки

Если вы сохранили пальмовые ветки с прошлогодней службы Вербного воскресенья, Пепельная среда — это традиционный день для их сжигания и захоронения, ритуал, сопровождаемый простой молитвенной службой.

4 Масленица в народном фольклоре

4 Масленица в народном фольклоре

С собой мама жены приносила различную утварь, необходимую для приготовления блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть же передавал муку с молоком. Все эти действия символизировали лад в семейных отношениях, почёт и уважение.

С собой мама жены приносила различную утварь, необходимую для приготовления блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть же передавал муку с молоком. Все эти действия символизировали лад в семейных отношениях, почёт и уважение.

Отсюда, кстати, ещё одно толкование происхождение названия «Масленица».

Отсюда, кстати, ещё одно толкование происхождение названия «Масленица». Теперь возьмите венчик и взбейте ингредиенты, чтобы получилась пенистая смесь.

Теперь возьмите венчик и взбейте ингредиенты, чтобы получилась пенистая смесь. Но вы также можете попробовать шоколадную пасту, арахисовое масло, фрукты, мед, взбитые сливки или порцию полезного йогурта. Втыкай и наслаждайся!

Но вы также можете попробовать шоколадную пасту, арахисовое масло, фрукты, мед, взбитые сливки или порцию полезного йогурта. Втыкай и наслаждайся!