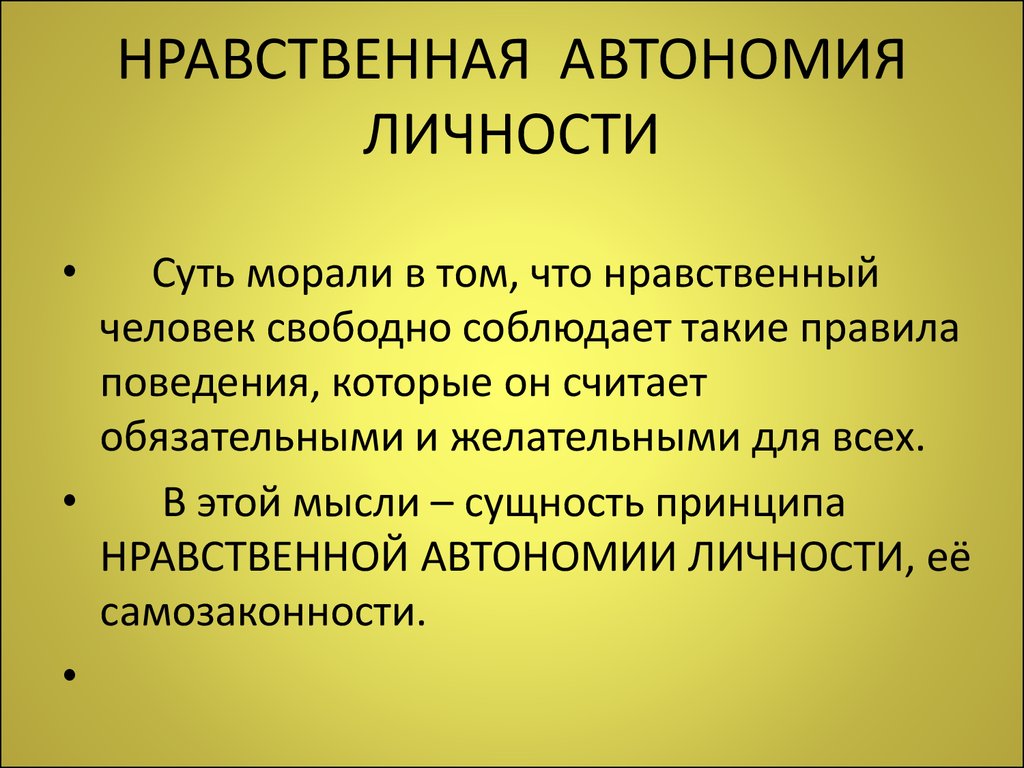

А что такое моральная автономия личности? Вот что такое моральный кодекс, моральные заповеди — понятно. Всё прописано, всё чётко. А моральная автономия

Это чужой компьютер Забыли пароль?

- Главная

- Общество, Политика, СМИ

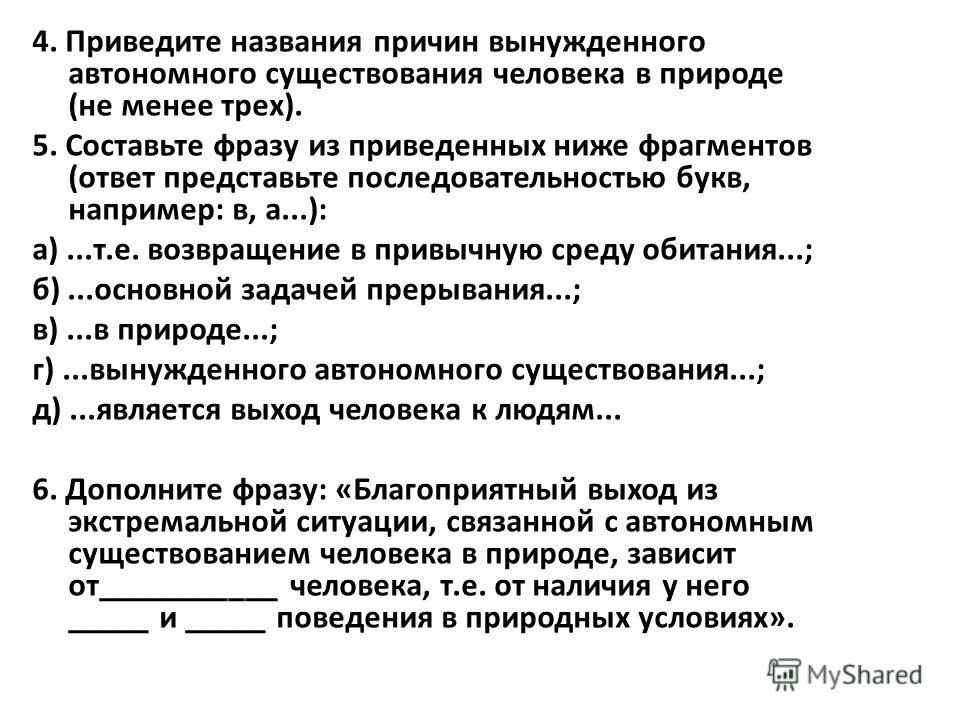

- Общество

- Закрытый вопрос

- Общество

- Закрытый вопрос

- Бизнес, Финансы

- Города и Страны

- Досуг, Развлечения

- Животные, Растения

- Здоровье, Красота, Медицина

- Знакомства, Любовь, Отношения

- Искусство и Культура

- Компьютеры, Интернет, Связь

- Лингвистика

- Наука и Техника

- Образование

- Общество, Политика, СМИ

- Общественные организации

- Общество

- Политика, Управление

- Прочие социальные темы

- Средства массовой информации

- Отдельная Категория

- Прочее

- Путешествия, Туризм

- Работа, Карьера

- Семья, Дом, Дети

- Спорт

- Стиль, Мода, Звезды

- Товары и Услуги

- Транспорт

- Философия, Психология

- Фотография, Видеосъемка

- Юридическая консультация

Юмор

Закрыт 8 лет

Личный кабинет удален

Наставник (43753)

#автономия

Мы платим до 300 руб за каждую тысячу уникальных поисковых переходов на Ваш вопрос или ответ Подробнее

| ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ИЗ 5 |

—

Гроссмейстер (9209)

ой это что-то очень философское Кант по моему обращался к этому определению и оно подразумевает отсутствие каких либо принципов , индивид сам определяет степень морали и как следствие потерю этой самой морали в принципе

точнее не скажу потому что мало интересовался этим

| ЕЩЕ ОТВЕТЫ |

Сандр

Наставник (71600)

это тоже самое. что и пустословия бытия..

что и пустословия бытия..

Чужой

Наставник (50464)

так далеко может зайти и поэтому люди выбирают диктатуру

Светлана VIP

Верховный Наставник (207860)

Можно так зайти далеко ,что и не вернуться))

Личный кабинет удален

Наставник (43753)

Родион Раскольников вроде сам определил, тварь он дрожащая или право имеет… И убил старушку-процентщицу и сестру ее Лизавету… Топором. Хрясть! Хрясть! И готово дело… Или Нечаев….

| ПОХОЖИЕ ВОПРОСЫ |

Вот когда нет кандидатов для свиданок, то понятно, что выбора нет. Почему же, когда 4 мужчин предлагают встретиться и осыпают комплиментами, то уже не знаешь к кому идти и тормозишь так, что в итоге можно остаться без всех четырех кандидатов? Что делать?

Бабуля мне говорила так(она была очень верующий человек) что найденные НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ НОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!Но это скажем так одна из народных примет и верить в неё или нет-это дело каждого. А вот про то что их нельзя хранить-это я никогда и не от кого не слышал

А вот про то что их нельзя хранить-это я никогда и не от кого не слышал

Вот есть люди, которые деляЦЦа улыбкой, а есть такие, которые могут делиЦЦа только г…ном..)) Но каждый сам решает..принимать ли ему это г..но или нет. Так вот..почему вы принимаете г..но, вместо того, чтобы делиЦЦа улыбкой?))

вы когда куда то едете ,далеко…еду с собой берёте?не ну это понятно,что можно заехать ,перекусить…это понятно…но если берёте,то что обычно?))

кто делал гастроскопию когда нибудь .ну то что есть после 8 вечера нельзя понятно,а вот пить можно?

У каждого в жизни бывает момент, когда он такой чё-то вот хочет.. ну там на Багамы, как в прошлом году, или сапоги взамен прохудившихся, или к примеру, коржик купить — а денег на это нет!! нет денег — оно ведь для вех разное.. У тебя какое было самое-само

Так что у России имеется очень сильный асимметричный ответ на санкции. Посмотрим, насколько далеко готов зайти Кремль в конфликте с Западом. Готова ли Россия и в самом деле стать суверенным государством или мы все же обречены?

Посмотрим, насколько далеко готов зайти Кремль в конфликте с Западом. Готова ли Россия и в самом деле стать суверенным государством или мы все же обречены?

Вот когда человек (чаще женщина) жалуется на свою некрасивую (как он сам так считает или так и есть) часть тела. Он чего ждёт в ответ? Усиленного опровержения сего факта (да нет, что ты, всё прекрасно) или согласия (да, ты прав, ужасно выглядит)?

Для тролля самое главное — это хладнокровие.. А когда тролль начинает в ленте верещать, что его пытаются троллить, или вообще — переходит на личности пользователей, то можно сделать вывод, что он не тролль, а титька тараканья.. Всё понятно?

Зачем писатели такие книги пишут? Вот Улицкую почитаешь, и жить не захочешь? Или Чехова когда современники читали… Одним хотелось утопиться, другим революцию сделать, потому что так жить нельзя?

От социокультурной автономии сознания к суверенности индивида

— Александр Дмитриевич, как Вы считаете, обязательна ли категория прекрасного в жизни современного человека? В Вашей жизни красота — определяемая или определяющая категория?

— Да, красота обязательна в жизни человека. В современной жизни красота определяемая категория. Она определяется пользой. Нынче время прагматизма и массовой культуры.

В современной жизни красота определяемая категория. Она определяется пользой. Нынче время прагматизма и массовой культуры.

Лично для меня красота играет важную роль. Однако я все же ставлю нравственность выше красоты. Это точка зрения русской философии. Достоевскому приписывают мысль Шиллера о том, что красота спасёт мир. Достоевский считал, что доброта спасёт мир.

Красота связана сейчас с игрой. Игроизация имеет не только свои положительные стороны, но и отрицательные: она разрушает границы нравственности. Красота в чистом виде, как и религия, ведет к перфекционизму. Но во взаимосвязи с добром красота нужна. Она способна сделать человека многомерным, а не односторонним.

— По-Вашему, границы нравственности, которые разрушает красота в чистом виде, одинаковы для всех или индивидуальны для каждого? И не имеют ли этические и эстетические идеалы сходное происхождение и общую, мотивирующую саморазвитие личности функцию?

— Да, конечно, границы нравственности, которые разрушает красота в ее чистом виде индивидуальны для каждого человека. Мы можем простить художника, который влюбляется в свою натурщицу, но очень трудно понять (и простить) такой факт, когда священник раздевает юную прихожанку и любуется ею.

Мы можем простить художника, который влюбляется в свою натурщицу, но очень трудно понять (и простить) такой факт, когда священник раздевает юную прихожанку и любуется ею.

Однако философия позволяет вести речь и о чем-то универсальном, всеобщем. Я имею в виду философский идеал единства истины, добра и красоты. Эта философская идея в чем-то аналогична христианской Троице, то есть о ней можно сказать, что эти как бы три ипостаси нераздельны и неслиянны.

Под чистой красотой я имел в виду красоту, которая пытается зажить своей собственной жизнью, в отрыве от других ипостасей, или предательски служить мамоне, то есть пользе. Или такой вариант, когда красота реализуется в искусстве для искусства, когда красота становится техничной, безнравственной и безбожной. Кстати, спорно и выделение Софии как четвертой ипостаси в русской религиозной философии. В софийной философии сделан акцент на красоту.

Не имеют ли этические и эстетические идеалы сходное происхождение и общую, мотивирующую саморазвитие личности функцию?

Отвечаю опять: нераздельно и неслиянно. Да, имеют, конечно. Другое дело, что стремление к красоте порождает стремление к абсолютному совершенству, а это очень спорная ценностная ориентация — перфекционизм. Перфекционизм — это паралич действия.

Да, имеют, конечно. Другое дело, что стремление к красоте порождает стремление к абсолютному совершенству, а это очень спорная ценностная ориентация — перфекционизм. Перфекционизм — это паралич действия.

Гармония истины, красоты, добра — вот идеал духовности. Эта гармония трудно осуществима в реальности, когда ее блокирует польза, прагматическая ценностная ориентация.

Поэтому ответ на второй вопрос у меня будет таким: все в меру! Красота в меру. Это звучит парадоксально, поскольку красота как совершенство формы ломает все границы конечного и стремится к бесконечному.

Греков это пугало, но они кокетничали с бесконечностью, поскольку их философия и культура эстетична, но как бы безнравственна. Иначе бы они наградили Сократа, а не казнили его. Средние века, безусловно, подчинили красоту нравственности. В современном обществе три культурных ипостаси слишком далеко разошлись друг от друга.

Саморазвитие личности мотивирует духовный труд. Если нравственное и эстетическое начала вносят свой вклад в цивилизаторский духовный труд, то они помогают саморазвитию. Если саморазвитие понимается по-другому, то беседу надо начинать сначала.

Если нравственное и эстетическое начала вносят свой вклад в цивилизаторский духовный труд, то они помогают саморазвитию. Если саморазвитие понимается по-другому, то беседу надо начинать сначала.

— Если я правильно Вас понимаю, то меру определяет сам для себя индивид, а судит его за это общество. Как Вы разрешаете этот парадокс?

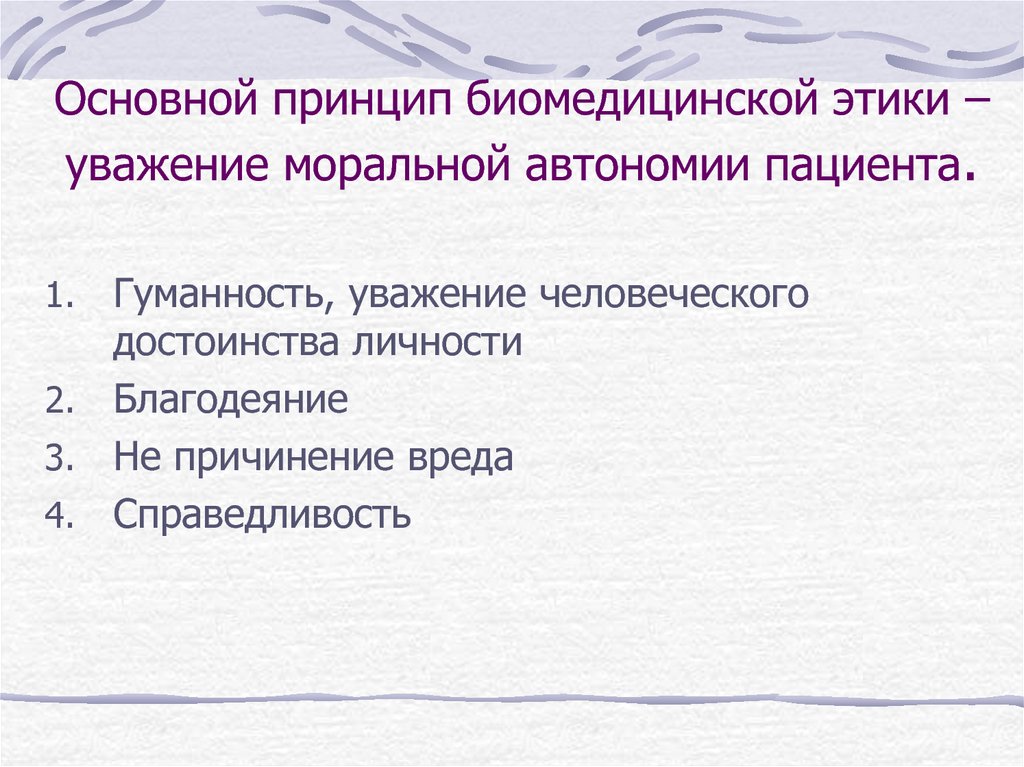

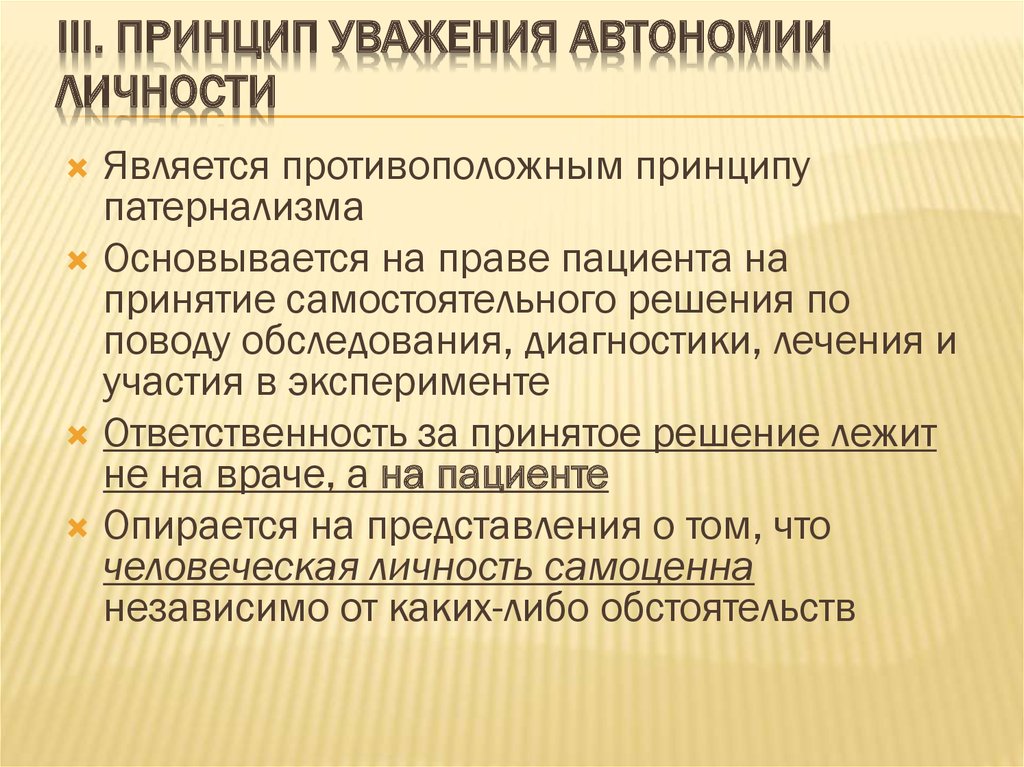

— Общество тоже задает нормы, стандарты, но автономный, суверенный индивид эти нормы принимает как свои. Например, я подчиняюсь закону по убеждению, а не из страха перед наказанием.

— Здесь, видимо, нужно подчеркнуть Вашу позицию в сопоставлении с иным мнением. Что индивид способен лишь следовать норме или ее нарушать. Норма всегда социальна. Ее нарушение асоциально, потому и карается. Следовательно, личностная автономия — иллюзорная, асоциальная и опасная для личности идея. Потому Сократ и выпил яд, а Христа распяли. На мой взгляд, именно в идеологическом противоборстве и противопоставлении несовместимых идей культивируются нормы и ценности. Вопрос в следующем: не ведет ли культивация личностной автономии к культу личности, к некоторой форме тоталитарного мышления?

На мой взгляд, именно в идеологическом противоборстве и противопоставлении несовместимых идей культивируются нормы и ценности. Вопрос в следующем: не ведет ли культивация личностной автономии к культу личности, к некоторой форме тоталитарного мышления?

— По-видимому, русскому языку чуждо слово «автономия». Исконное и уже утраченное слово «своезаконие» воспринимается по своему смыслу как своеволие, бунтарство и так далее.

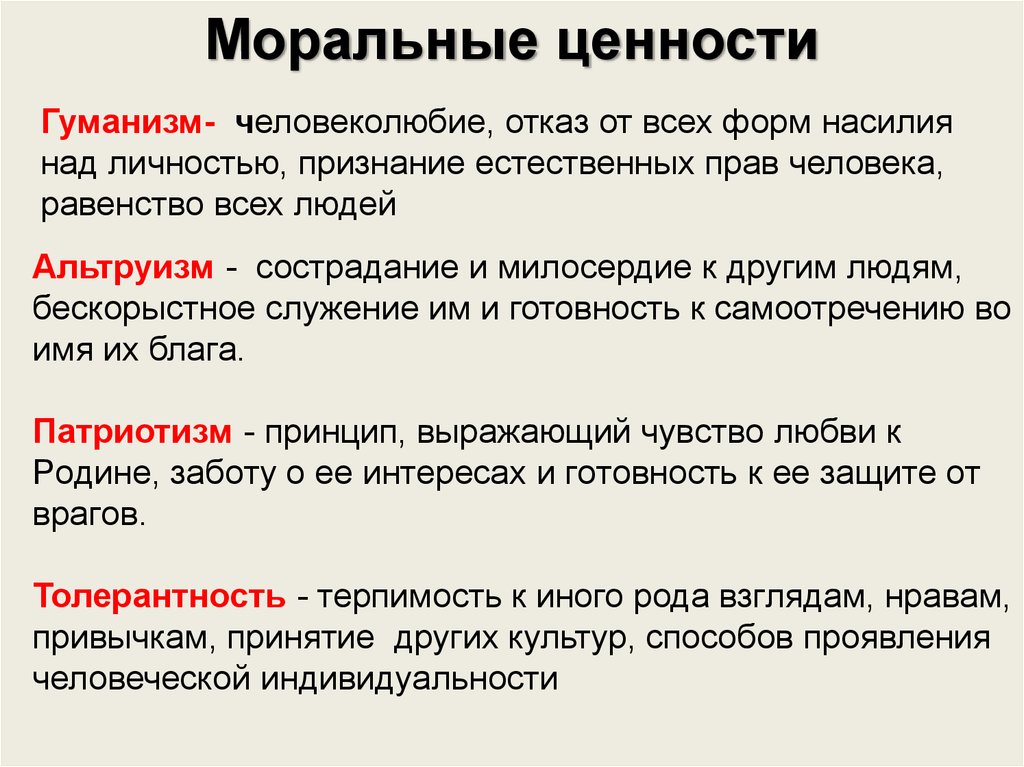

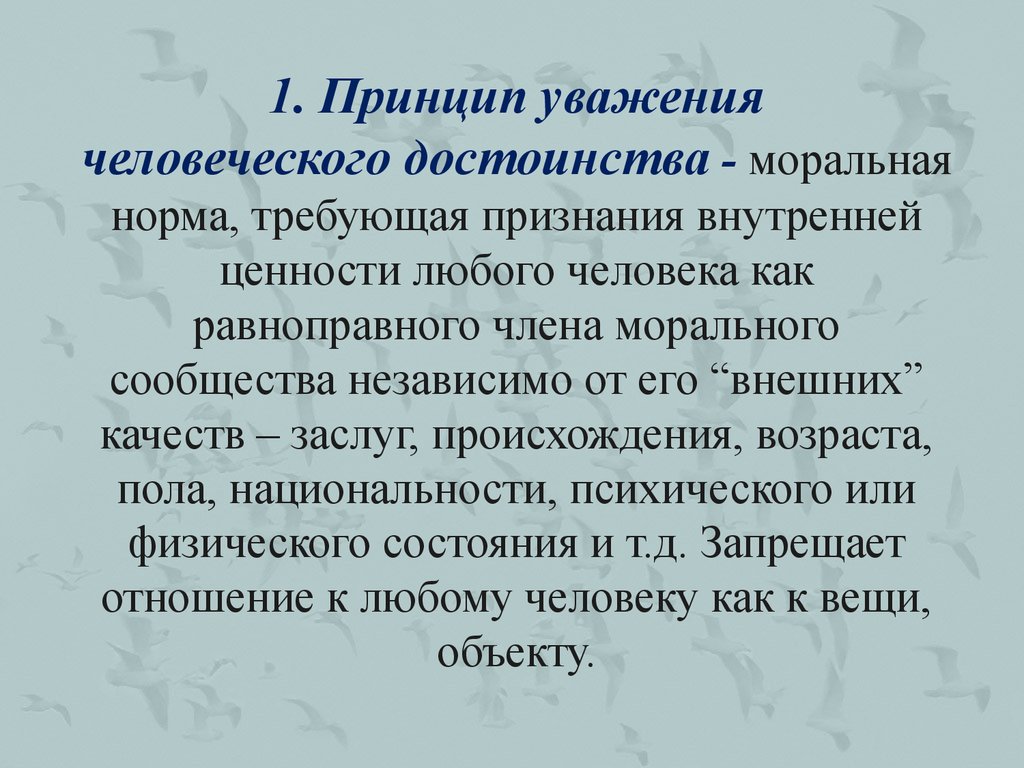

Личностная автономия — это не аутизм, не мания, не паранойя, не садизм или мазохизм, не психическая патология, а норма отношения личности к социуму через окружающую ее культурную среду, норма как мера принятия и непринятия этой среды, возможность ее творческого конструирования. Личностная автономия — это гармоническое отношение индивида к обществу. Если рассматривать личностную автономию по-другому, то возникнут не только серьезные искажения, но и полное непонимание.

Сразу отвечаю еще на один вопрос, чтобы не быть лаконичным. А нужна ли в России «западная» идея личностной автономии? Не приведет ли это к росту эгоизма и индивидуализма?

А нужна ли в России «западная» идея личностной автономии? Не приведет ли это к росту эгоизма и индивидуализма?

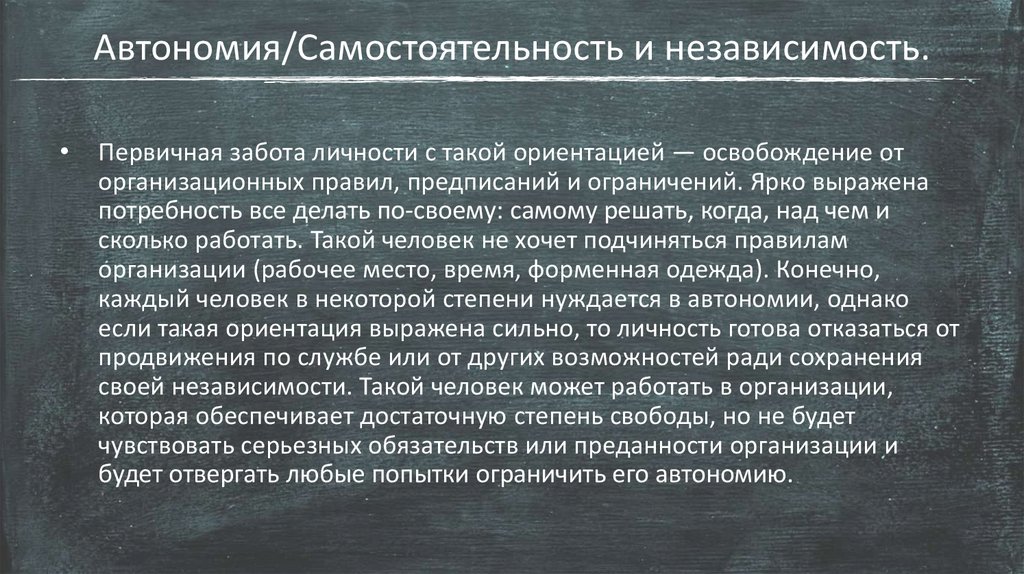

Россия нуждается в универсальной общецивилизационной идее личностной автономии. Но подыщем синонимы в более слабой модальности, например «самостоятельность». Если автономия не нужна, то и личность не нужна, потому что личность и личностная автономия — это одно и то же. Отрицание необходимости автономии, то есть самостоятельности, — это известный феномен «бегства от свободы».

— Социотерапевтический концепт универсальной общецивилизационной идеи личностной автономии заманчив. Но сам конструкт «общецивилизационный» обретает смысл в диспозиции с локальностью. Личность локальна, ее автономия подразумевает высокую степень локализованного личностного суверенитета. Нет ли конфликта между личностной автономией и общецивилизационным универсализмом?

— Есть между ними и противоречие, и даже конфликт как высшая форма противоречия. Однако в аспекте диалектики противоположности не только исключают друг друга, но и друг друга предполагают.

Однако в аспекте диалектики противоположности не только исключают друг друга, но и друг друга предполагают.

Существуют глобализация и локализация, но существует и глокализация, их единство. Расширение процессов глобализации сопряжено c усилением автономизации и индивидуализации личности. Возможно, в условиях массовой культуры этот противоречивый процесс приобретает гипертрофированные формы. Корни этого процесса в западной культуре и науке.

Автономия — это ключевое понятие нашего времени, выражающее стремление человечества решить самую трудную проблему: соединить «внешнюю социальность и присущую людям индивидность» [1: 7]. Проект автономии является сутью западного проекта модерна. Альтернатива Востока состояла в решении проблем своего существования и развития на пути социоцентризма, сопряженного с гетерономией личности.

Что касается российского общества, то тут все еще сложнее. Чтобы решить задачу органического соединения личностной автономии с автономией общества, следует изучить, насколько тесно они связаны.

— Что ж, раз мы шагнули за грань изученного («следует изучить, насколько тесно они связаны»), может, выскажете свои соображения на этот счет?

— Несмотря на многочисленные исследования автономии личности в психологии, в социально-философском, культурологическом аспектах проблема изучена недостаточно.

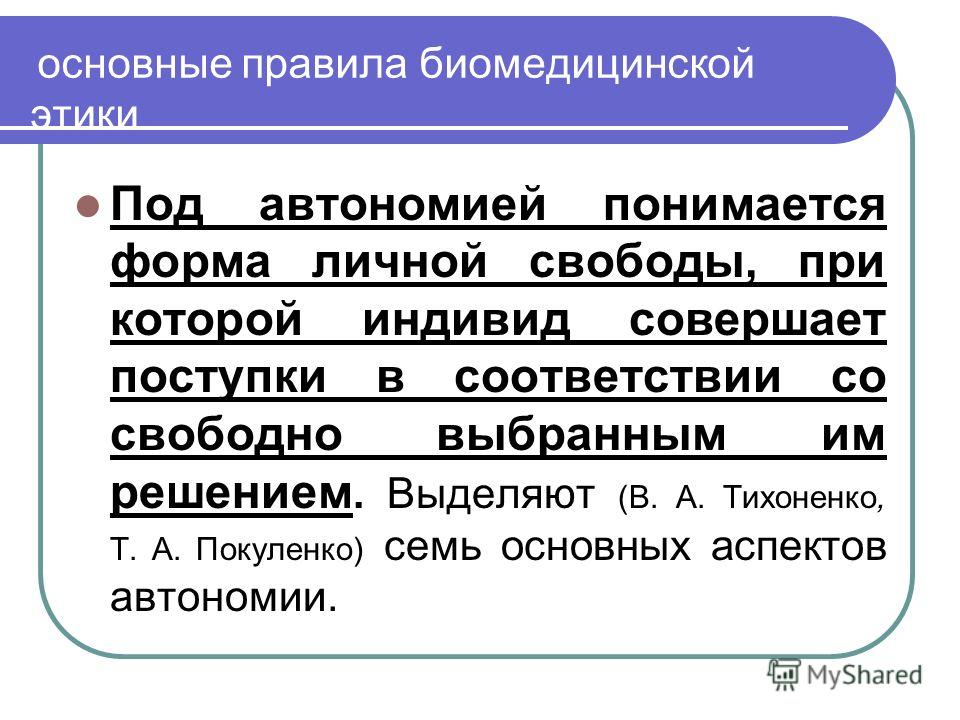

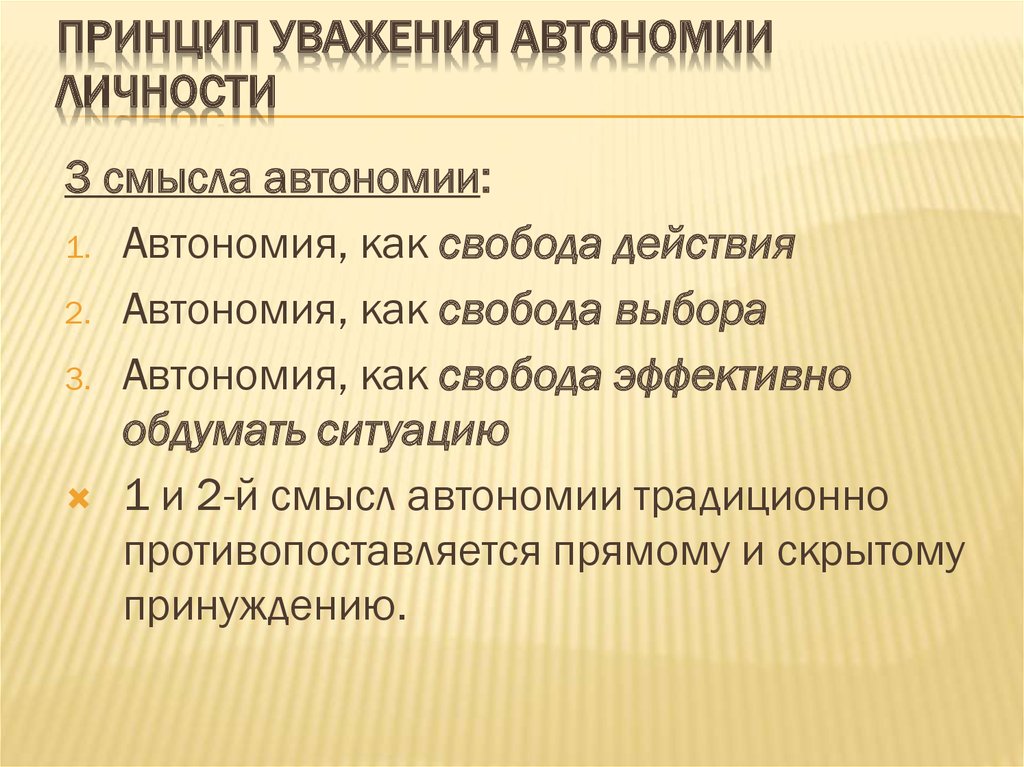

В философии автономия понимается как органическое единство таких противоположностей, как зависимость и независимость в действиях и мотивах человека [2: 123]. Джеральд Дворкин замечает, что автономию отождествляют со свободой, суверенитетом, целостностью, уникальностью или индивидуальностью, независимостью, ответственностью, свободой от внешних обязательств и от внешней каузальности и так далее. Он делает вывод о том, что «практически единственное, на чем сходятся разные авторы, это то, что автономия — такое качество, которое желательно иметь» [3: 6]. В то же время не все признают существование автономии или ее ценность.

Во-первых, некоторые теории (в частности бихевиоризм, структурализм, отдельные виды марксизма) в принципе отрицают возможность автономии по отношению к личности. Во-вторых, многие концепции имеют свои интерпретации по поводу правовой и моральной ценности автономии. Сторонники либерализма обычно приветствуют автономию, рассматривая ее как независимость, самостоятельность либо форму рациональности в действии индивида. Однако ценность автономии в этом отношении отрицается консерваторами, коммунитаристами, многими верующими, отдельными представителями феминистского движения и так далее — всеми теми, кто возвеличивает солидарность, взаимозависимость, чувство сопереживания, подчинение или покорность.

К сожалению, в России произошла утрата антропологического смысла понятия автономии, что выразилось даже в потере эквивалентного слова «своезаконие» в русском языке. Автономия рассматривается как подозрительный жупел, которому обыденное сознание может приписать такие свойства как механицизм, отчужденность, одиночество, индивидуализм, изоляция и пр.

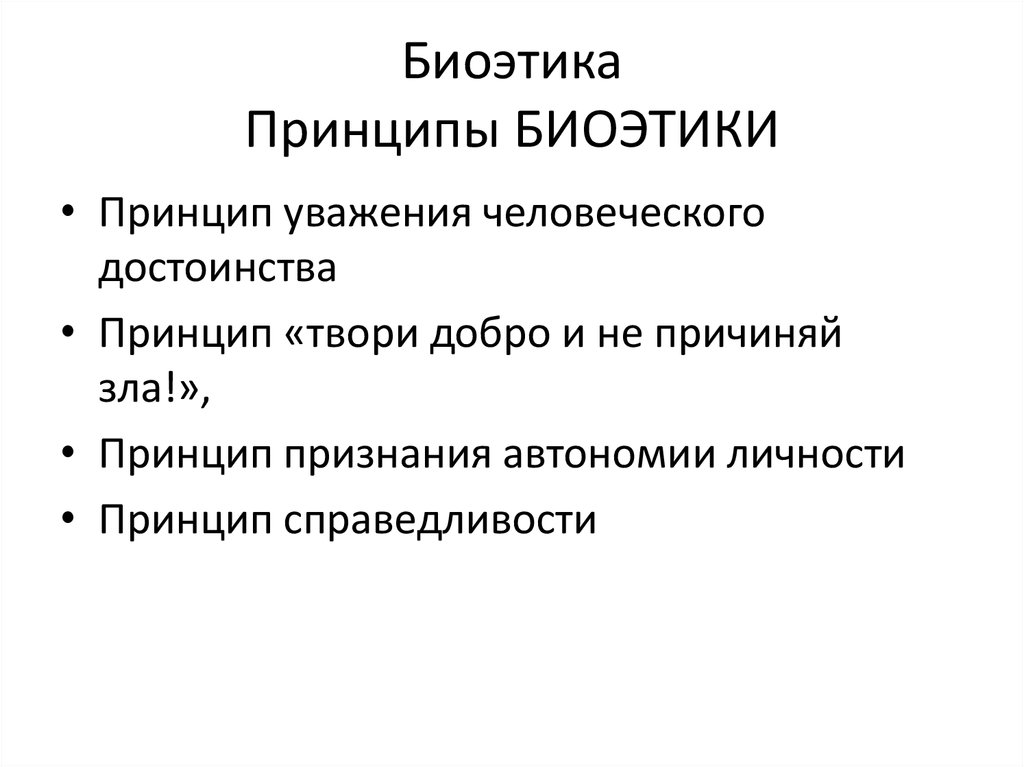

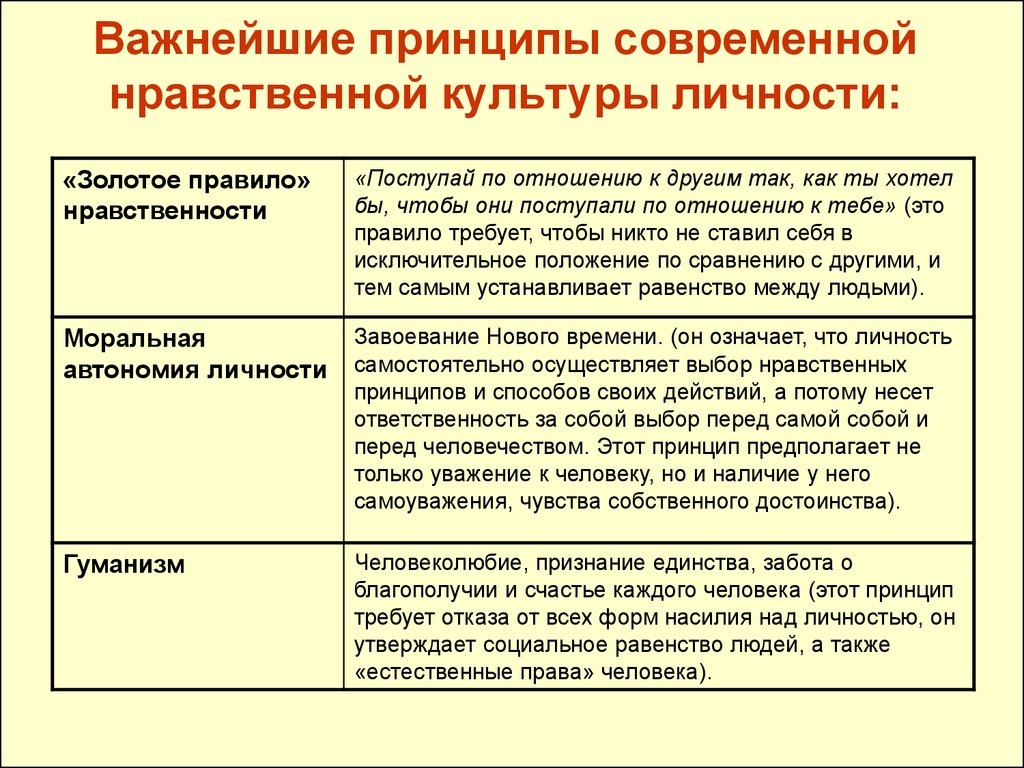

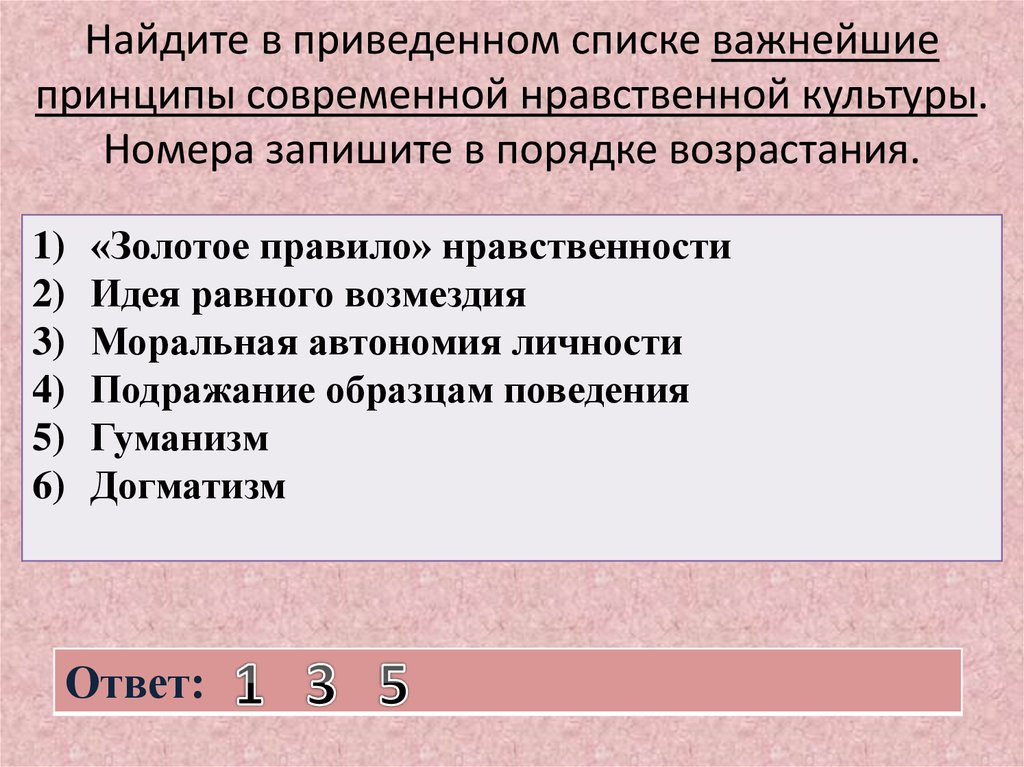

Автономность нравственного сознания — это рефлексия на культурную автономию отдельного человека, личности и индивидуальности. В этом случае можно говорить об абсолютном содержании нравственного сознания [4]. В методологическом отношении взаимосвязь абсолютного и относительного допускает интерпретацию с точки зрения принципа диалектического детерминизма, разработанного С.Л. Рубинштейном [5: 219–220, 222–223, 232, 243–244, 346, 424]. Социальные причины обусловливают индивидуальное сознание через его внутренние условия (ценности и личностные смыслы), нередуцируемые к общественному бытию. Посредствующим звеном являются деятельность, поведение личности, ее поступки. Детерминация внешняя дополняется внутренней детерминацией, а свобода (соответственно и автономия) выступает как самодетерминация.

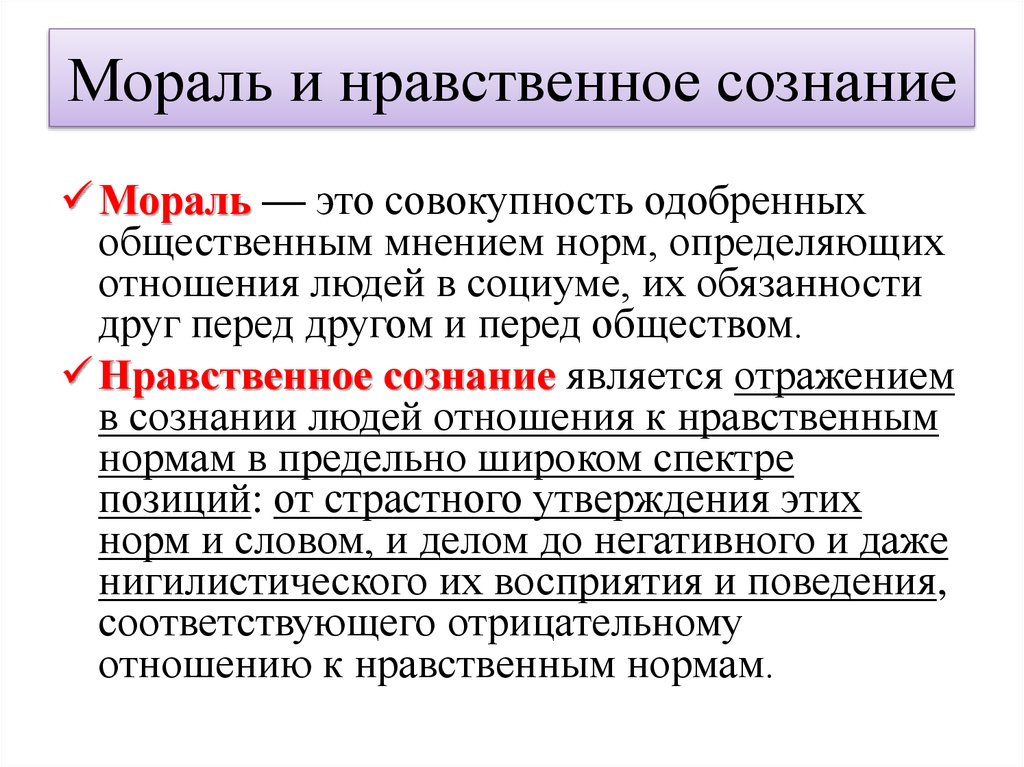

От правового деяния нравственный поступок отличается добровольностью (свободной волей к добру). Если для правового сознания требуется отыскивать духовные основания, все же остающиеся неразрывно связанными с угрозами силы или насилия, то мораль обоснована собой, своими основаниями. Внутренние факторы и мотивы благодаря ряду предпосылок и условий становятся соизмеримыми с внешними. В морали ярко проявляется тот факт, что человек является не только продуктом среды, но и продуктом своей собственной активности («деятельности»). Мораль обеспечивает самостоятельность личности по отношению к ее собственным влечениям, к импульсивным реакциям и внеморальному внешнему социальному давлению. Моральные феномены означают способность человека руководствоваться идеальной мотивацией. Если исследуется нравственное сознание, мы не ищем причины, не говорим «почему». Главный признак нравственного сознания — свобода.

Внутренние факторы и мотивы благодаря ряду предпосылок и условий становятся соизмеримыми с внешними. В морали ярко проявляется тот факт, что человек является не только продуктом среды, но и продуктом своей собственной активности («деятельности»). Мораль обеспечивает самостоятельность личности по отношению к ее собственным влечениям, к импульсивным реакциям и внеморальному внешнему социальному давлению. Моральные феномены означают способность человека руководствоваться идеальной мотивацией. Если исследуется нравственное сознание, мы не ищем причины, не говорим «почему». Главный признак нравственного сознания — свобода.

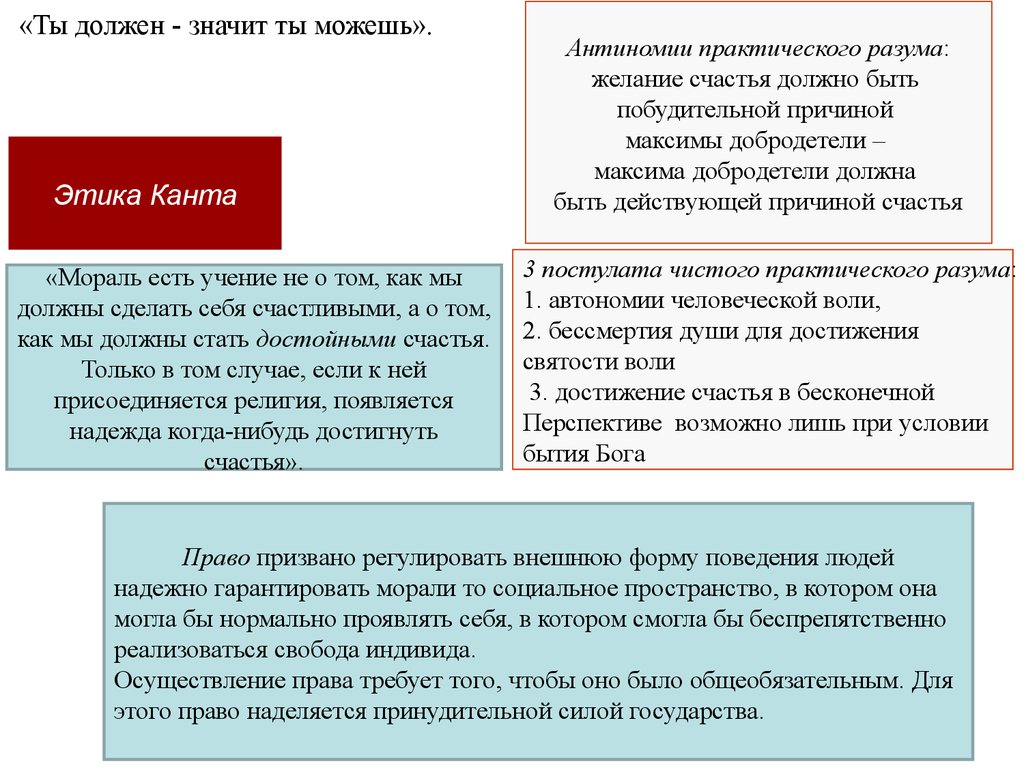

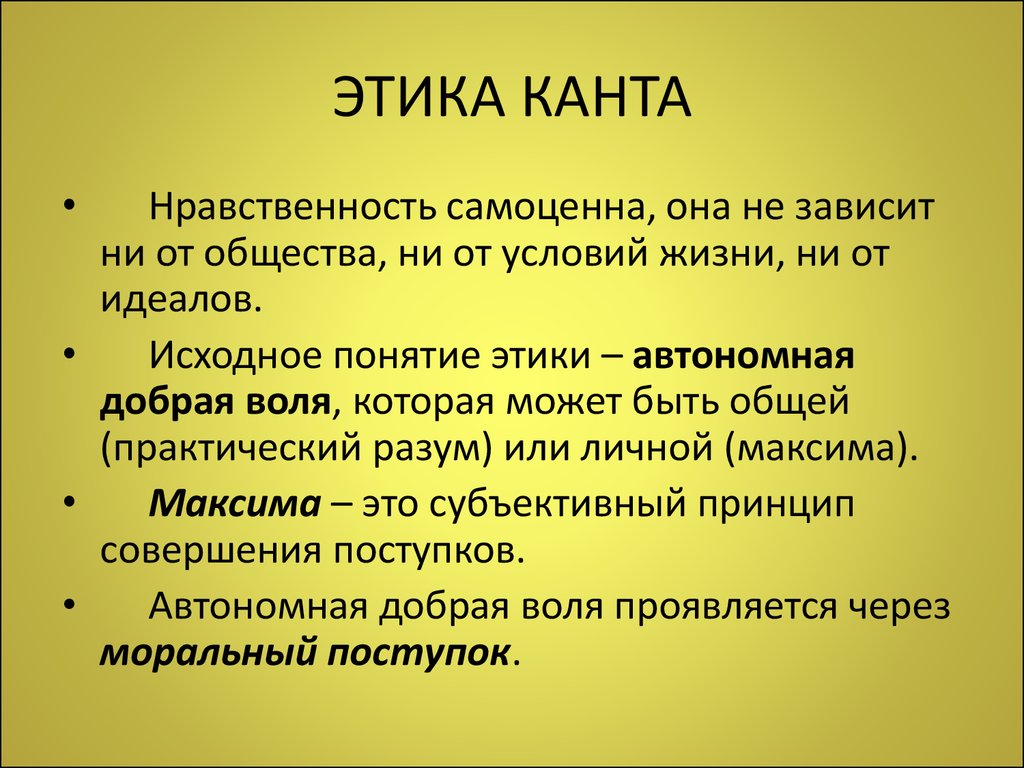

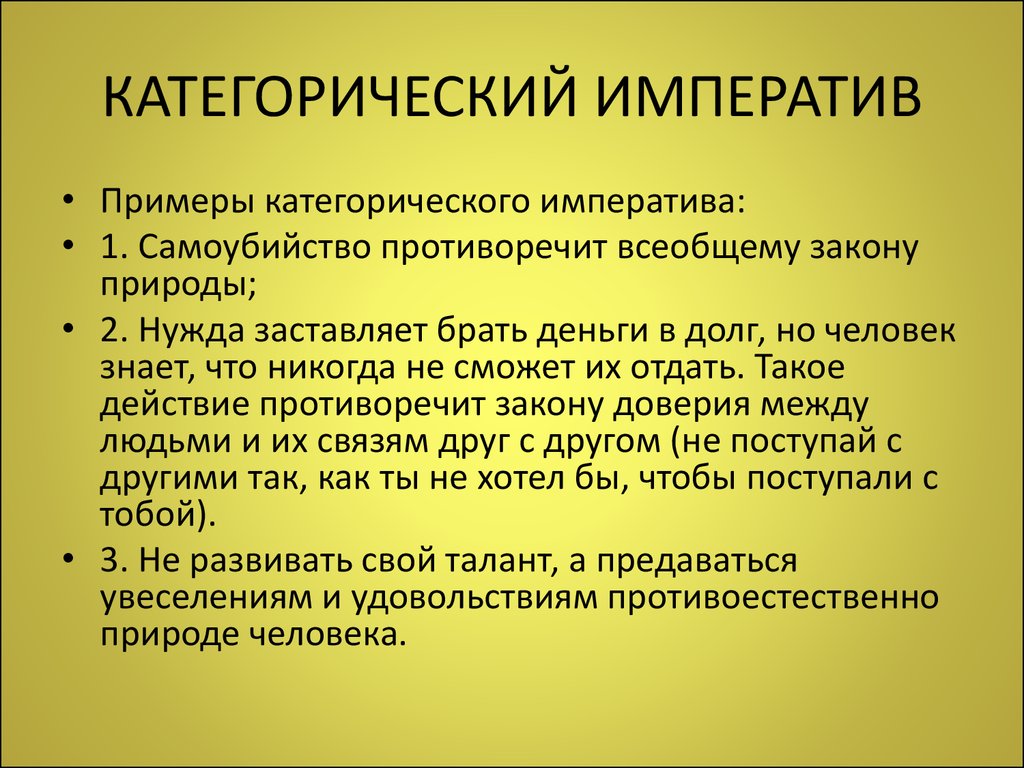

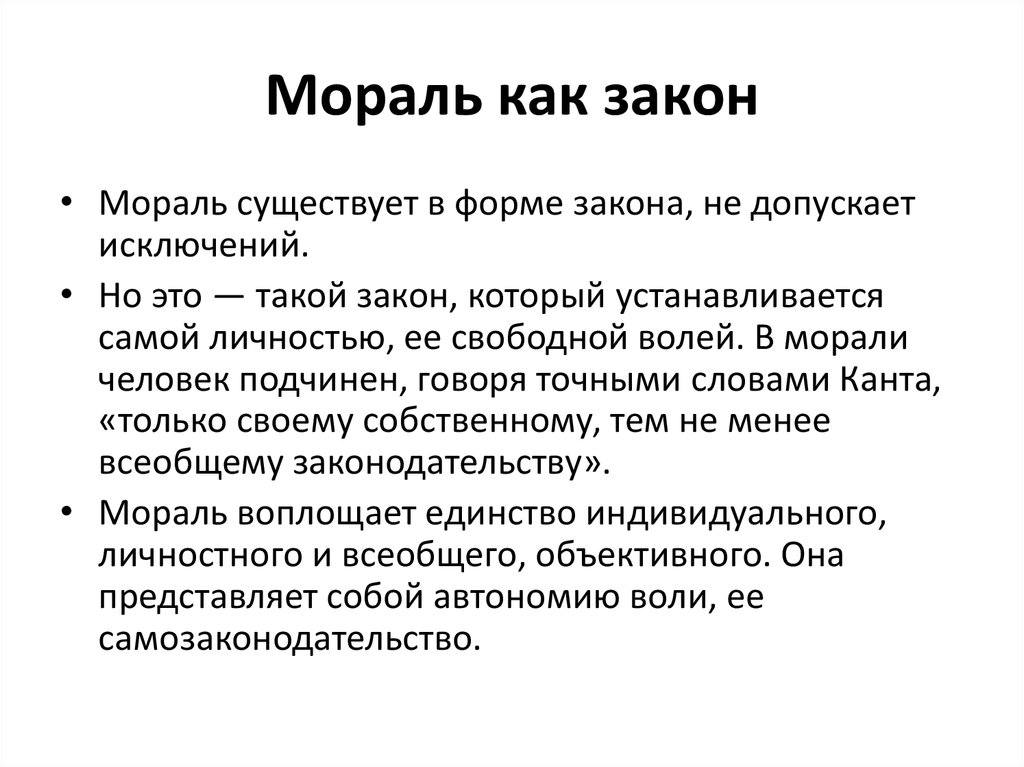

Для прояснения вопроса об основаниях автономности нравственного сознания продуктивно обратиться к этической концепции И. Канта. Он открывает объединяющий нравственный закон автономности воли и показывает, что он безусловен и для личности приобретает вид категорического императива [6: 211–310].

С понятием «автономия» у Канта неразрывно связаны понятия «закон» и «свобода». Кант выдвинул гениальную формулу соотношения свободы и закономерности, которая остается актуальной и в наши дни: свобода каждого должна быть такой, чтобы она не подавляла свободу другого человека. Здесь принципы морали и права совпадают с учетом диалектики внутреннего и внешнего в актах социального взаимодействия.

Кант выдвинул гениальную формулу соотношения свободы и закономерности, которая остается актуальной и в наши дни: свобода каждого должна быть такой, чтобы она не подавляла свободу другого человека. Здесь принципы морали и права совпадают с учетом диалектики внутреннего и внешнего в актах социального взаимодействия.

Абсолютное и относительное выступают в качестве диалектических моментов нравственности. Показать это можно, обращаясь к основным категориям этики: «добру» и «злу» — и применяя апагогическую аргументацию.

Наиболее радикальную попытку релятивизации категорий «добро» и «зло» предпринял Ф. Ницше в работе «К генеалогии морали», полемическом сочинении, приложенном в качестве дополнения и пояснения к его другой большой работе «По ту сторону добра и зла» [7: 407–524, 786]. Ницше отверг «мораль рабов» так же, как и сократовскую аксиому отождествления добра и знания.

Согласно Ницше, возможна феноменологическая приостановка действия понятий добра и зла. Этот мысленный эксперимент он провел в теории, заявив, что моральные предрассудки вредили людям на пути развития новой культуры. Однако заблуждение Ницше состоит в том, что он от блестящего анализа генеалогии морали неправомерно переходит к выводам в отношении христианства в целом, обнаруживая непонимание самого духа христианской морали.

Этот мысленный эксперимент он провел в теории, заявив, что моральные предрассудки вредили людям на пути развития новой культуры. Однако заблуждение Ницше состоит в том, что он от блестящего анализа генеалогии морали неправомерно переходит к выводам в отношении христианства в целом, обнаруживая непонимание самого духа христианской морали.

Вопрос затрагивает множество аспектов. Наиболее неизведанным представляется эстетическая автономия. Эстетическая автономия индивидуальности, действительно, вопрос неизученный. Мое предположение будет не столько научным, сколько эстетическим. Эстетическая автономия индивидуальности феноменологизируется. В меньшей мере она концептуализируется. Тем не менее попытка не пытка. Эстетическая автономия — это внешняя сторона индивидуальности, способность творчески выражать себя в культурном контексте. Нравственная автономия — внутренняя, нормативная сторона самозаконного сознания и поведения личности. Я бы сказал, что в эстетической автономии выражается женская составляющая человеческой природы, а в нравственной автономии — мужская компонента. Красота — форма, которая в идеале наполняется нравственным содержанием. Тогда она сакрализуется. Природа русского человека (его национальный характер) во много женственна. Русское православие поэтому принимает эстетический характер. Русская литература (по крайней мере, классическая) несет в себе не рациональное начало, а чувственно-эмоциональное, эстетическое. Русский человек стремится довести все до красоты.

Красота — форма, которая в идеале наполняется нравственным содержанием. Тогда она сакрализуется. Природа русского человека (его национальный характер) во много женственна. Русское православие поэтому принимает эстетический характер. Русская литература (по крайней мере, классическая) несет в себе не рациональное начало, а чувственно-эмоциональное, эстетическое. Русский человек стремится довести все до красоты.

В современной (массовой) культуре прагматическое начало подчиняет себе и нравственное, и эстетическое. Прагматическое сакрализуется, а эстетическое становится профанным. Информационное общество несет в себе серьезные угрозы личностной автономии. Ассерторическая информация разрушает социокультурные модальности и модальности личностные. Как нож, как бритва режет по живому.

— Осмысление наследия Ницше — некоторый Рубикон для эстетствующей и философствующей молодежи России. Вероятно, его жесткая критика традиционной морали находит понимание у критически настроенных молодых умов. Можно подробнее остановиться на ницшеанском релятивизме?

Можно подробнее остановиться на ницшеанском релятивизме?

— Его понятие добра связано с властью как высшей ценностью. Власть и сила — это добро, а слабость и рабство — это зло. «Переоценка ценностей» связана с кризисом рациональной кантианской этики. Ницше отверг «мораль рабов» так же, как и сократовскую аксиому: знание = добро. «Демократическое» знание у него сменилось «аристократическим» мифом о сверхчеловеке и вечном возвращении. Он заявил, что моральные предрассудки вредят людям на пути развития культуры [7: 557–748]. В генеалогии морали обращает на себя внимание понятие «ресентимент», проанализированное М. Шелером в работе «Ресентимент в структуре моральностей» [8]1. Французское слово ressentiment можно рассматривать как переживание, обретающее автономность (re-sentiment), негативный смысл которого передается лучше всего словами: скрываемые, подсознательные злоба и неприязнь; враждебность, ревность, зависть и желание мести. Ресентимент характеризуется Ницше как психологическое самоотравление ввиду его бессилия и стремления к равенству с неравными, стоящими выше. Формула ressentiment — это экзистенциальная зависть: я не могу простить тебе уже само твое существование, потому что не могу быть таким же здоровым, веселым, умным, красивым, знатным, богатым и так далее. [7: 786].

Ресентимент характеризуется Ницше как психологическое самоотравление ввиду его бессилия и стремления к равенству с неравными, стоящими выше. Формула ressentiment — это экзистенциальная зависть: я не могу простить тебе уже само твое существование, потому что не могу быть таким же здоровым, веселым, умным, красивым, знатным, богатым и так далее. [7: 786].

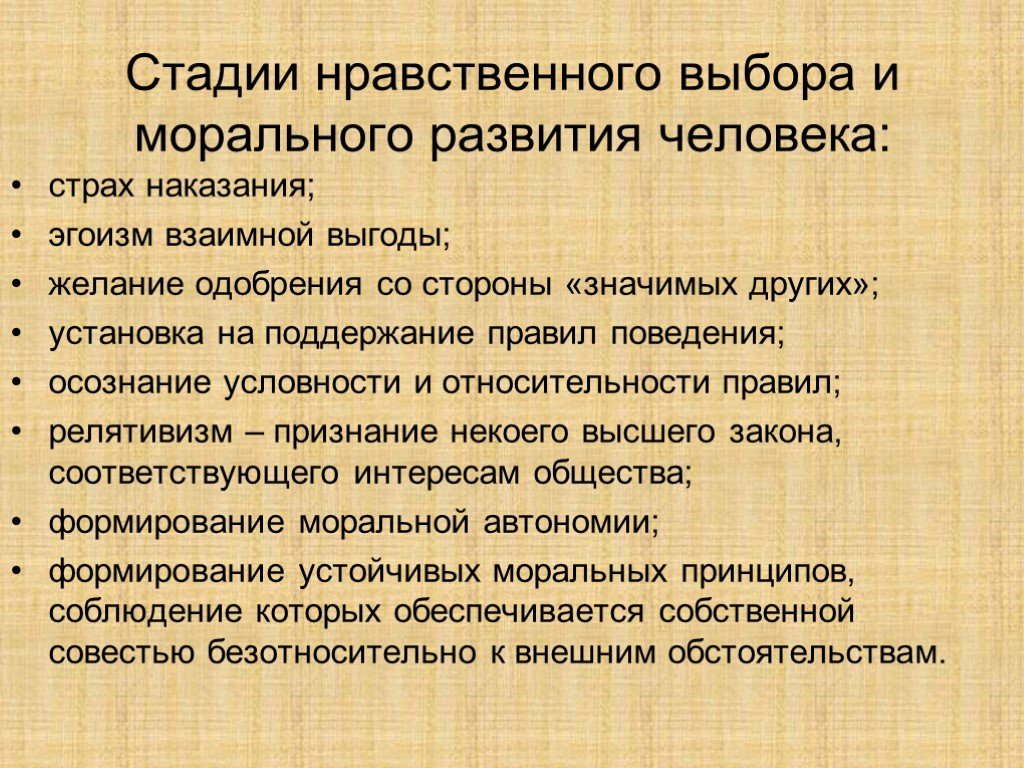

Сама жизнь, к которой обращается Ницше, особенно практика духовного разложения в тоталитарных обществах, показала, что абсолютное в морали должно быть «оправдано». Подчинение морали голой целесообразности лишает категории добра и зла объективности. История показала, что такой путь релятивизации (принцип классовости, партийности) морали разрушает духовность, развращает молодежь, провозглашая вседозволенность любых действий, покушается на святая святых — человеческую жизнь.

Как у сторонников, так и у противников релятивизации морали имеются сильные доводы, аргументы и контраргументы. Ценности добра и зла имеют регулятивный смысл, определяют хорошее и плохое как нравственные оценки. Добро и зло, эти фундаментальные категории морали, служат предметом рефлексии в различных системах этического дискурса. В сущности, противопоставленные друг другу, они уже становятся относительными. Абсолют, от которого они зависят, — это Благо. Но Благо не существует независимо от человека и человечества. Добро и зло несут на себе отпечаток человеческой субъективности в любом случае. Может быть, в автономной этике они имеют более объективный характер. Мировые религии закрепляют универсализм: добро не зависит от рода, племени, места и времени.

Добро и зло, эти фундаментальные категории морали, служат предметом рефлексии в различных системах этического дискурса. В сущности, противопоставленные друг другу, они уже становятся относительными. Абсолют, от которого они зависят, — это Благо. Но Благо не существует независимо от человека и человечества. Добро и зло несут на себе отпечаток человеческой субъективности в любом случае. Может быть, в автономной этике они имеют более объективный характер. Мировые религии закрепляют универсализм: добро не зависит от рода, племени, места и времени.

Диалог светской и религиозной этики необходим, чтобы избегать формализма в оценке сложных конкретных ситуаций, когда добро может становиться злом.

Конечно, полная релятивизация понятий добра и зла ведет к софистическому отождествлению хорошего и плохого. Однако момент относительного в светской этике в отличие от такого полного релятивизма необходим.

Нравственный релятивизм, оторванный от традиции и абсолютного, формального содержания морали опровергается от противного: все те, кто признает зло только относительным, фактически оправдывают его и признают, но (и это важно) не по отношению к себе, а только внешним образом — по отношению к другим. Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие формы человеческого поведения, в частности правовые отношения. Даже делая выбор в пользу зла, решая сложную дилемму, человек оценивает это зло как меньшее по сравнению с другим злом, но не в качестве добра.

Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие формы человеческого поведения, в частности правовые отношения. Даже делая выбор в пользу зла, решая сложную дилемму, человек оценивает это зло как меньшее по сравнению с другим злом, но не в качестве добра.

Открывается возможность равновесия внутреннего и внешнего, баланс абсолютного и относительного моментов в нравственном сознании. Этот баланс характеризует автономность нравственного сознания как жизненную релевантность. Альтернативами автономии при нарушении такого равновесия выступают гетерономия, теономия, патернализм и аномия. Практическим эквивалентом автономии выступает любовь — единство свободы, ответственности и творчества, в русской культуре — это соборность.

Итак, суть культурных оснований автономности нравственного сознания состоит в том, что сама нравственная норма как основа нравственного сознания — это социальный акт, протекающий внутренним образом, свободно, на основе ценностей, концентрирующих в себе нравственные смыслы. Быть автономным — значит жить по закону свободной, творческой и ответственной любви.

Быть автономным — значит жить по закону свободной, творческой и ответственной любви.

— Получается, абсолютность и относительность категорий добра и зла не исключают друг друга?

— Это не простой вопрос. Я бы сказал, что образуются две модальности добра и зла: абсолютная и относительная. И обе модальности в диалектическом единстве воссоздают этические нормы в переживаемом опыте. Этика — живое пространство субъективного опыта, связанное с эмоциональными переживаниями индивида. Но без устойчивых (абсолютных) категориальных соотношений опыт не передаваем, он просто не социализируется и не становится культурным. Другой вопрос — навязывается этот опыт обществом или принимается индивидом свободно и самостоятельно.

Автономная мораль и диалогическая этика релятивизируют абсолютные категории религиозной морали и превращают их в ценности, требующие оценки, зависящей от конкретных условий их применимости. То, что в одних условиях — добро, в других становится злом. Релятивизация понятий добра и зла (в отличие от абсолютизации) может даже привести к софистическому отождествлению хорошего и плохого. В таком случае получается, что хорошо всё полезное для меня, а всё остальное либо плохо, либо имеет нейтральную оценку.

То, что в одних условиях — добро, в других становится злом. Релятивизация понятий добра и зла (в отличие от абсолютизации) может даже привести к софистическому отождествлению хорошего и плохого. В таком случае получается, что хорошо всё полезное для меня, а всё остальное либо плохо, либо имеет нейтральную оценку.

Релятивизм в отношении добра и зла часто смыкается с атеизмом, поскольку Бог не мог бы допустить зла. Здесь уместно привести проблему зла (как ключевую для традиционной теодицеи) в формулировке Д. Юма: если зло в мире согласуется с промыслом Бога, то Он не благожелателен. Если зло в мире противоречит Его промыслу, то Он не всемогущ. Но зло или согласуется с Его промыслом, или противоречит ему. Следовательно, Бог или не благожелателен, или не всемогущ [9: 450–451, 457–467]. Проверка рассуждений Д. Юма на правильность (в формально-логическом смысле) показывает, что в этом отношении оно безупречно [10]. Значит, надо возвратиться к проверке истинности предпосылок. А это приводит к скептицизму, агностицизму или атеизму.

А это приводит к скептицизму, агностицизму или атеизму.

Можно подойти к вопросу о доказательстве существования нравственных ценностей блага, добра с апагогической точки зрения или рассуждать от противного. Существует ли реально зло, антипод добра, его диалектическая противоположность? Существует ли зло объективно, или хотя бы интерсубъективно? Нищета, войны, социальная несправедливость, или триада, которая поразила сознание Будды — болезни, старость и смерть — всё это явное зло. Сюда же можно отнести и землетрясение в большом городе, которое разрушает его, террористический акт против множества беззащитных людей, сознательное применение оружия массового уничтожения на государственном уровне.

Зло уничтожает наше представление о том, что этот мир — лучший из миров. Все осознают, что терроризм — зло, и даже сами террористы, которые сознательно служат злу, используя страх как средство достижения своих целей, понимают, что террор — это не добро, а зло. При столкновении с подобным злом может разрушиться вера в гармонию и счастье, вера в абсолютное добро. Не решает проблему и признание зла отсутствием добра (Августин)2. Хотя, разумеется, зло противоречиво в своем существовании. Феноменология нравственного сознания выводит на объективные ценности, которые могут наполняться субъективным индивидуальным смыслом. В противовес можно приводить примеры того, что нравственные принципы зависят от культуры общества и степени ее развития. Например, Аристотель считал рабство добром, а сейчас осуждаются все виды рабства как зло. Или указывать на наличие странных обрядов, многие из которых невозможно разумно объяснить. Становятся ли они от этого морально приемлемыми [12: 177]? Нравственный релятивизм по отношению к злу опровергается от противного, а именно: все, кто отрицает существование зла, в какой-то мере оправдывают его. Правда, происходит это, повторюсь, не по отношению к себе самому, а в отношении других людей.

При столкновении с подобным злом может разрушиться вера в гармонию и счастье, вера в абсолютное добро. Не решает проблему и признание зла отсутствием добра (Августин)2. Хотя, разумеется, зло противоречиво в своем существовании. Феноменология нравственного сознания выводит на объективные ценности, которые могут наполняться субъективным индивидуальным смыслом. В противовес можно приводить примеры того, что нравственные принципы зависят от культуры общества и степени ее развития. Например, Аристотель считал рабство добром, а сейчас осуждаются все виды рабства как зло. Или указывать на наличие странных обрядов, многие из которых невозможно разумно объяснить. Становятся ли они от этого морально приемлемыми [12: 177]? Нравственный релятивизм по отношению к злу опровергается от противного, а именно: все, кто отрицает существование зла, в какой-то мере оправдывают его. Правда, происходит это, повторюсь, не по отношению к себе самому, а в отношении других людей.

Категории добра и зла имеют силу как ценности общественного сознания, регулируя многие другие нормы человеческого поведения. Например, счастье — это утверждение добра, приближение к благу. Любовь — положительное отношение к миру в целом как источнику всего доброго, а также наши действия, направленные на утверждение жизни, а не на ее разрушение (зло).

Например, счастье — это утверждение добра, приближение к благу. Любовь — положительное отношение к миру в целом как источнику всего доброго, а также наши действия, направленные на утверждение жизни, а не на ее разрушение (зло).

Смысл понятий «добро» и «зло» состоит в том, что эти нравственные концепты заостряют наше внимание на свободе выбора, происходящего несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на объективную детерминацию действий людей. Выбирая зло, человек может решать дилемму, выбирать меньшее из зол, но не может считать зло добром. В отношении темы автономности сознания мы можем фиксировать перелом ориентированности действия личности с внешнего на внутреннее и подойти к подлинному началу духовной автономности, к нравственной самозаконности. И такая инверсия внутреннего и внешнего характеризует горизонт (социо)культурных оснований, то есть культурных оснований, которые не только детерминированы социальным бытием, не только детерминируют его сами, но и являются социальными во внутреннем плане. Еще большее выражение подлинная духовная автономность человека находит в эстетическом сознании. И можно зафиксировать этот момент единства этического и эстетического.

Еще большее выражение подлинная духовная автономность человека находит в эстетическом сознании. И можно зафиксировать этот момент единства этического и эстетического.

В нравственном сознании устанавливается своеобразное «равновесие» автономности и гетерономии. Методологически приемлемым является понимание абсолютного и относительного в нравственном сознании в духе диалектики, то есть взаимного перехода и превращения противоположностей. В то же время и диалектика предполагает не дуализм, а доминирование одной из противоположностей. В этом аспекте гуманизм отличается именно диалектичностью соотношения абсолютного и относительного.

Индивид как носитель автономного сознания, ценностей, прежде всего, нравственных, — это личность и индивидуальность, субъект.

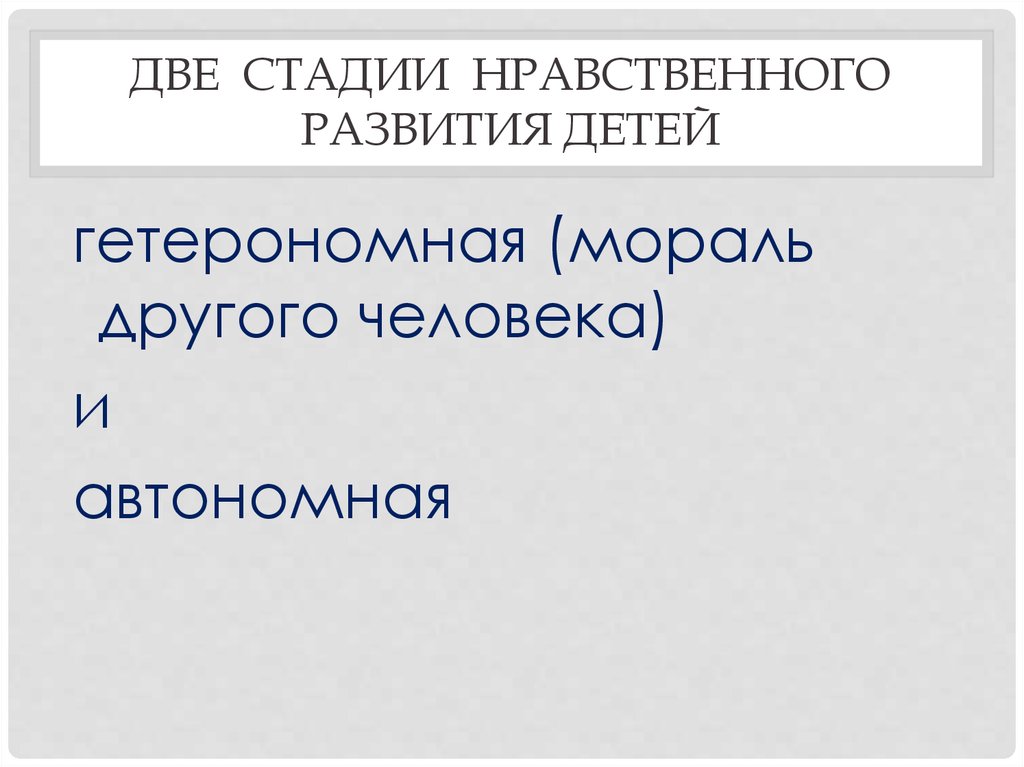

Личность как абстрактная возможность зарождается еще в «осевое» время (К. Ясперс), но конкретное массовое воплощение она получает в эпоху Ренессанса. Церковно-феодальной идеологии аскетизма и сопряженного с ним религиозного (в данном случае христианского) гуманизма эта эпоха противопоставила идею автономной морали. Гетерономная мораль опиралась на понятие соборности, «кафоличности», на идею всеобщей связанности всех людей в Боге. Автономность человека и автономность его сознания, очевидно, взаимно обусловливали друг друга. Онтологическая парадигма сознания сменялась аксиологической: основания деятельности человека лежали не вовне, а в нем самом.

Гетерономная мораль опиралась на понятие соборности, «кафоличности», на идею всеобщей связанности всех людей в Боге. Автономность человека и автономность его сознания, очевидно, взаимно обусловливали друг друга. Онтологическая парадигма сознания сменялась аксиологической: основания деятельности человека лежали не вовне, а в нем самом.

Русская религиозная литература и философия видят смысл жизни русского человека в борьбе со страданиями. Это прослеживается у Е.Н. Трубецкого [13, 14]. Русская философия полагает, что страдания делают человека лучше, очищают его, облагораживают и делают достойным счастья. Даже Ф.М. Достоевский, много размышлявший о страдании, его бессмысленности, пришел к выводу, что оно окупится будущей гармонией [15: 741–754, 789].

Отношения в реальном обществе отражаются на балансе автономии и гетерономии в нравственном сознании: общество, консолидируясь, стабилизирует нравственные ценности, усиливая момент абсолютного, но, дезорганизуясь, оно создает условия «аномии», когда нравственные нормы ослабляются, релятивизируются.

Итак, суть автономности сознания как культурной основы нравственности состоит в том, что нравственная норма — это социальный акт, который протекает сугубо внутренним образом, свободно, на основе ценностей, концентрирующих в себе нравственные смыслы. Нравственность как социальный институт обусловлена не только и не столько внешним образом, например экономически, сколько детерминирована прогрессирующим внутренним законом свободной и творческой ответственности. Так, важное достижение всей социальной и культурной антропологии состояло в том, что первобытное общество конституировалось сакрализованной нравственностью, в которую входил зародыш современного института товарно-денежной экономики в виде экономики дарения.

Трудно оценивать аргументацию сторонников и противников абсолютного в морали чисто внешним образом. Внутренние же основания приводят к абсолютному. В нашем рассмотрении нравственного сознания взвешивались аргументы «за» и «против» нравственного релятивизма, сопряженного с социальным детерминизмом морали. Если вместо «либо-либо» поставить «и», то абсолютное будет если не доказано, то защищено, не опровергнуто. Даже если чаша весов идеально уравновешена, то Я может положить на сторону добра свое суждение. Язык сознания выявляет чистые интенциональные объекты нравственности, которые выражают творческую мощь духовного, победу идеального над материальным и способность личности действовать, руководствоваться более высокими соображениями, чем мотивы пользы, власти и закона.

Если вместо «либо-либо» поставить «и», то абсолютное будет если не доказано, то защищено, не опровергнуто. Даже если чаша весов идеально уравновешена, то Я может положить на сторону добра свое суждение. Язык сознания выявляет чистые интенциональные объекты нравственности, которые выражают творческую мощь духовного, победу идеального над материальным и способность личности действовать, руководствоваться более высокими соображениями, чем мотивы пользы, власти и закона.

Личность, которая отчуждена от нравственности как субстанциального момента культуры, становится внутренне пустой, несмотря на свой высокий политический («бюрократ»), социальный («авторитет») или экономический («продажная личность») статус. «Внутренняя пустота» в данном случае — это метафора для понимания альтернативности счастья и любви в спектре нравственных ценностей. В некоторых вариантах мировоззрения счастье вообще лишается культурного смысла, направлено против культуры, например, у киников, даосов, а в современности — у фрейдистов и постмодернистов. В счастье же как нравственной категории следует зафиксировать низший уровень нравственности, в котором доминирует гетерономия, а в любви — высший созидательный уровень, в котором гетерономия подчинена автономии.

В счастье же как нравственной категории следует зафиксировать низший уровень нравственности, в котором доминирует гетерономия, а в любви — высший созидательный уровень, в котором гетерономия подчинена автономии.

Мораль может характеризоваться с точки зрения внутренней детерминации: она — causa sui, духовная субстанция. Нравственное сознание направляет человеческую деятельность, исходя из идеальных мотивов. Внутренние нравственные мотивы выступают внутренней предпосылкой поступков, сотворенных духовным миром человека с помощью доброй и свободной воли. В деятельности человека, его общении и в диалоге с другими людьми происходит энергичное преобразование этики в культуру.

— Следует ли из сказанного, что между культурой личности и её социокультурной автономией тесная сущностная связь: чем выше уровень культуры личности, тем сильнее её потребность в автономии и личностном суверенитете?

— В определенной мере да, это одно и то же. Гетерономия разрушает личность, а автономия — ее сохраняет и развивает. Неавтономной личности нет. Что же мы хотим сказать, употребляя термин «личностная автономия»? Зачем вводить лишние слова: «личность» и «личностная автономия»? Во-первых, личностная автономия явно выделяет культурный аспект личности в отличие от социологического, подчеркивая момент самодетерминации, а не внешней детерминации. Во-вторых, социологический момент не отбрасывается полностью, а уточняется в аспекте социокультурной интерпретации личности как «самозаконного закона». Это позволяет не только философски, но и научно исследовать автономию, как это делают психологи и социологи. В-третьих, личностная автономия как понятие отличается многомерностью, позволяя через культурное измерение установить связь между социальным и антропологическим измерением. В-четвертых, развивая предыдущее соображение, понятие «личностная автономия» направлено на поиск связи между миром социальной природы человека и миром свободы (антропологической его природы) через культуру как творчество и самотворчество человека, реализацию его ценностей, через феноменологизацию автономии индивидуальности в культурном контексте.

Гетерономия разрушает личность, а автономия — ее сохраняет и развивает. Неавтономной личности нет. Что же мы хотим сказать, употребляя термин «личностная автономия»? Зачем вводить лишние слова: «личность» и «личностная автономия»? Во-первых, личностная автономия явно выделяет культурный аспект личности в отличие от социологического, подчеркивая момент самодетерминации, а не внешней детерминации. Во-вторых, социологический момент не отбрасывается полностью, а уточняется в аспекте социокультурной интерпретации личности как «самозаконного закона». Это позволяет не только философски, но и научно исследовать автономию, как это делают психологи и социологи. В-третьих, личностная автономия как понятие отличается многомерностью, позволяя через культурное измерение установить связь между социальным и антропологическим измерением. В-четвертых, развивая предыдущее соображение, понятие «личностная автономия» направлено на поиск связи между миром социальной природы человека и миром свободы (антропологической его природы) через культуру как творчество и самотворчество человека, реализацию его ценностей, через феноменологизацию автономии индивидуальности в культурном контексте.

Здесь нужно сделать оговорку. Сама культура может пониматься по-разному. Соответственно и понятие «культура личности» имеет тысячу разных оттенков. Отсюда парадокс: в тоталитарной культуре внешняя культура личности подавляет внутреннюю ее культуру, свободу мысли, автономию сознания, свободу совести. Например, существует известный феномен «самоцензуры». Аутентичную автономию личности надо связывать с внутренней культурой, культурой индивидуальности. Например, Пушкин создает свой проект автономии — семейной автономии. Мой дом — моя крепость. В мою семью не должен вмешиваться даже царь. Жаль, что царя нельзя было вызвать на дуэль! Да, я думаю, что Пушкин бы и с ним стрелялся.

Недавно прочитал (прослушал) книгу «Философия существования: военные воспоминания» Леонида Григорьевича Андреева [16]. Это удивительный внутренний мир личности, способ автономного художественно-эстетического восприятия войны. В книге совсем нет никаких политических лозунгов, идеологической трескотни. Это личностная автономия как внутренняя культа аутентичной личности. Этим девятнадцатилетним мальчиком на войне движет один закон выживания. При этом выживание духовное и физическое неразрывно связаны друг с другом. Андреев пошел на войну добровольцем, причем избрал участь рядового, не захотел быть командиром, чтобы после войны учиться. Буду студентам приводить это в качестве примера того, как раньше люди ценили учебу, высокое звание студента. Он хотел стать писателем. И сразу же после тяжелейшего ранения, сделавшего его инвалидом, после госпиталя, во время войны, он написал книгу, которую не надо было редактировать или править. Зачем редактировать правду?

Это личностная автономия как внутренняя культа аутентичной личности. Этим девятнадцатилетним мальчиком на войне движет один закон выживания. При этом выживание духовное и физическое неразрывно связаны друг с другом. Андреев пошел на войну добровольцем, причем избрал участь рядового, не захотел быть командиром, чтобы после войны учиться. Буду студентам приводить это в качестве примера того, как раньше люди ценили учебу, высокое звание студента. Он хотел стать писателем. И сразу же после тяжелейшего ранения, сделавшего его инвалидом, после госпиталя, во время войны, он написал книгу, которую не надо было редактировать или править. Зачем редактировать правду?

Источники и литература:

1. Кемеров В.Е. Общество, социальность, полисубъектность. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2012. 252 с.

2. О’Нил О. Автономия: зависимость и независимость // Мораль и рациональность / ред. Р.Г. Апресян. М. : ИФ РАН, 1995. C. 119–136.

: ИФ РАН, 1995. C. 119–136.

3. Dworkin G. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge University Press, 1988. 173 p.

4. Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 3–12.

5. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды: Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. 463 с.

6. Кант И. Сочинения в 6 тт. / ред. В. Ф. Асмус, А.В. Гулыга, Т.И. Ойзерман. Т. 4. Ч. I. М.: Мысль, 1965. 544 с.

7. Ницше Ф. Сочинения в 2 тт.: Т. 2. / пер. Ю.М. Антоновский, Н. Полилов, К.А. Свасьян, В. А. Флёрова; сост., ред. и примеч. К.А. Свасьян. М.: Мысль, 1990. 829 с.

8. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / пер. А. Н. Малинкин. СПб.: Наука, Университетская книга, 1999. 231 с.

9. Юм Д. Сочинения в 2 тт.: Т. 2. / пер. С.И. Церетели, В.С. Швырев, Ф.Ф. Вермель, Е.С. Лагутин, А.Н. Чанышев, М.О. Гершензон, С. М. Роговин; примеч. И.С. Нарский. 2-е изд., дополн. и испр. М.: Мысль, 1996. 799 [1] с.

М. Роговин; примеч. И.С. Нарский. 2-е изд., дополн. и испр. М.: Мысль, 1996. 799 [1] с.

10. Тейчман Д., Эванс К. Философия: Рук. для начинающих / пер. с англ. Е.Н. Самойлова. М.: ИНФРА-М; Весь мир, 1998. 246 с.

11. Этика: Энциклопедический словарь / ред. Р.Г. Апресян, A.A. Гусейнов. М.: Гардарики, 2001. 671 с.

12. Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / пер. К. Савельев; ред. Р.А. Варгезе. М.: Гранд; Фаир-Пресс, 2000. 398, [1] с.

13. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Русские философы: Конец XIX — середина XX века. Библиографические очерки. Тексты сочинений / сост. С.Б. Неволин, Л.Г. Филонова. М.: Кн. Палата, 1994. С. 232–243.

14. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи // Философия русского религиозного искусства / сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшин. М.: Прогресс, Культура, 1993. С. 195–219.

15. Достоевский Ф.М. Дневник писателя / cост. и коммент. А.В. Белов; ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 880 с.

16. Андреев Л.Г. Философия существования. Военные воспоминания. М.: Гелеос, 2005. 316 с.

Беседу вел Геннадий Бакуменко

1 Своеобразную интерпретацию этого понятия дает К.А. Свасьян [7: 784–786].

2 «Августин в полемике с манихеями определил зло как лишенность бытия» [11: 154]. Логика рассуждения Августина такова: Бог сотворил совершенный мир, поэтому зло — это отсутствие добра, бытия точно так же, как тьма — это отсутствие света. Эта новаторская идея Августина заимствуется Иоанном Дамаскиным, Фомой Аквинским и другими мыслителями вплоть до Лейбница с его оригинальной теодицеей.

Жить или не жить: автономия личности и свобода воли

Внешний контент Тема самоубийства занимала человечество начиная с Античности. Наиболее известный, наверное, в истории самоубийца – это Сократ. На фото: картина 1787 года «Смерть Сократа» кисти художника Жака-Луи Давида (Jacques Louis David, 1748-1825). akg-images Этот контент был опубликован 11 июля 2016 года — 11:00

Наиболее известный, наверное, в истории самоубийца – это Сократ. На фото: картина 1787 года «Смерть Сократа» кисти художника Жака-Луи Давида (Jacques Louis David, 1748-1825). akg-images Этот контент был опубликован 11 июля 2016 года — 11:00 Лариса М. Билер (Лариса М. Билер)

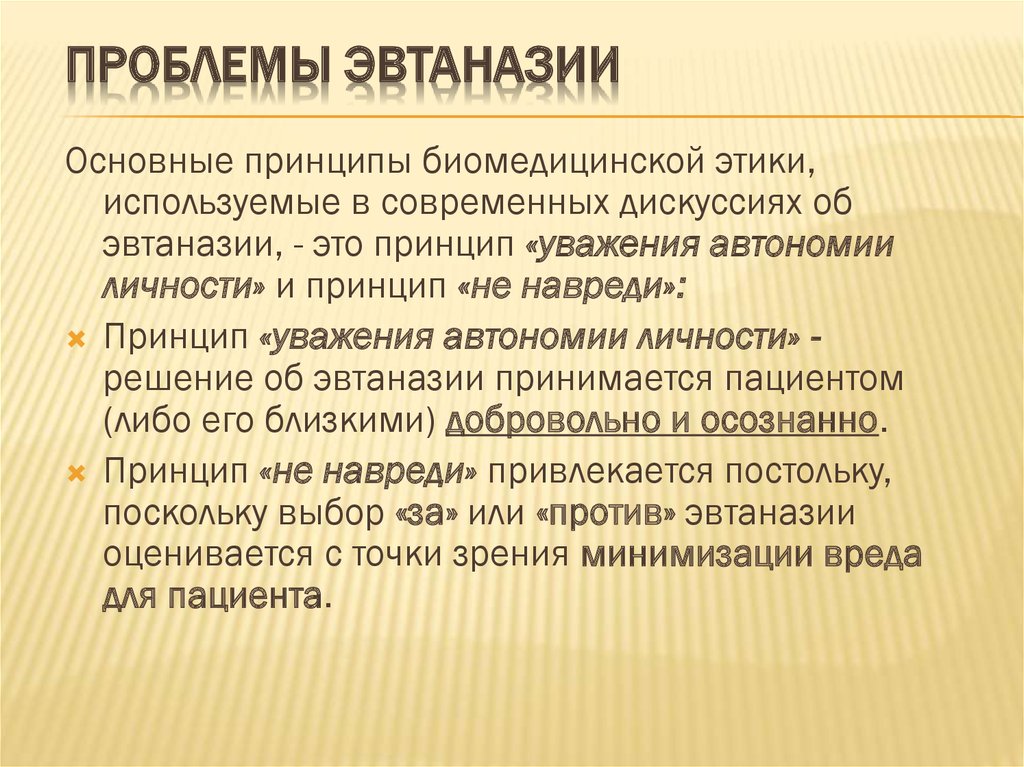

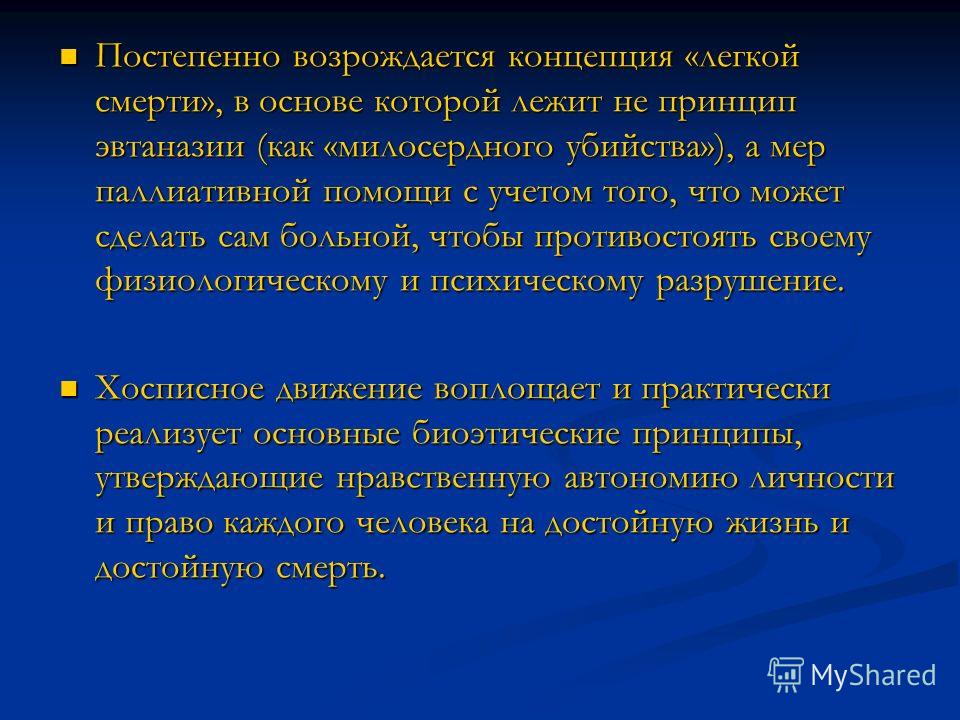

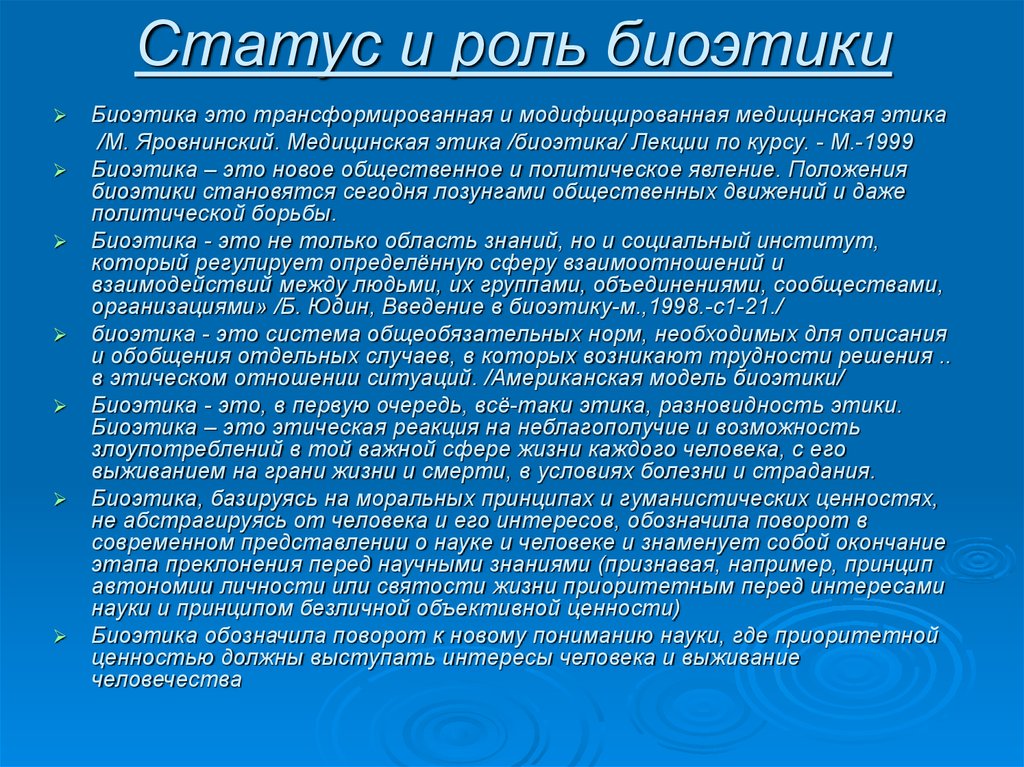

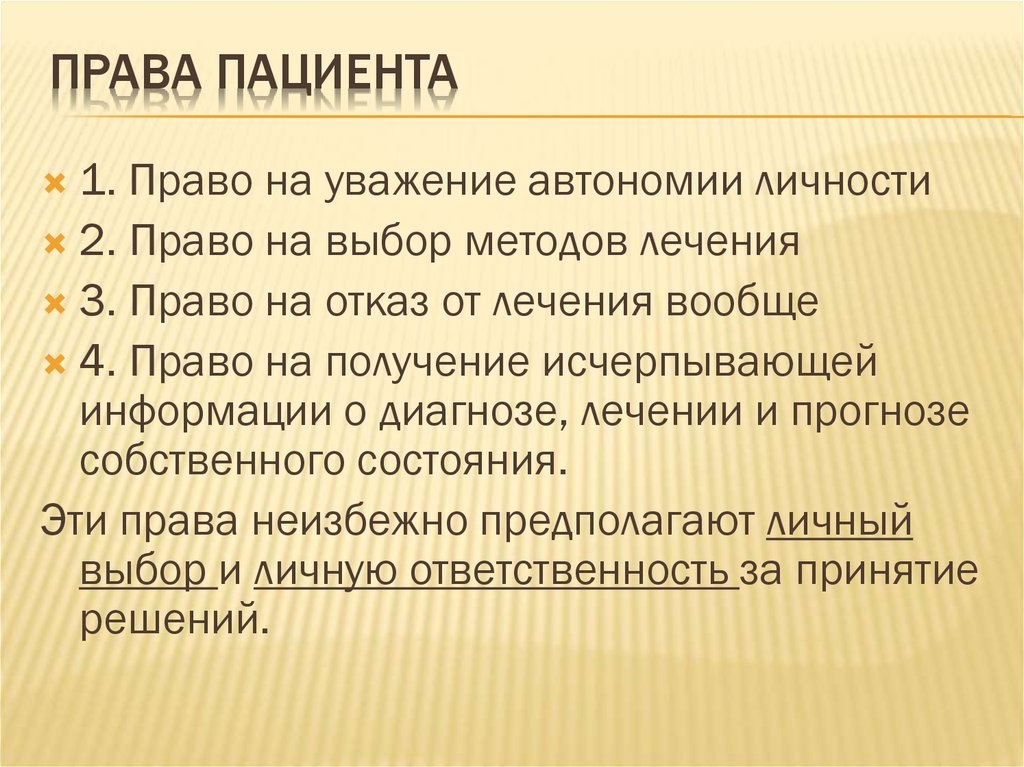

Неизлечимая болезнь или просто желание покончить, наконец, с утомительной суетой окружающего мира: в рамках ведущихся в Швейцарии дебатов на тему организованного суицида традиционно центральное место занимает такое понятие, как личностный суверенитет. Люди, которые задумываются над опцией добровольного ухода из жизни, хотели бы иметь возможность принимать все свои решения совершенно автономно и самостоятельно.

В рамках ассистированного суицида, признанного и не запрещенного в Швейцарии, последнее слово должно принципиально принадлежать самому пациенту, именно он и только он должен решать, принять ли ему, например, смертельную дозу медикаментов, или нет? Роль же врачей в данном случае должна ограничиваться только помощью и поддержкой, оказываемой в рамках так называемой паллиативной медицины.

Что касается в целом организованного суицида, то в этой сфере Швейцария принадлежит к одной из самых прогрессивных стран мира. И не случайно поэтому, что она является лидером в области так называемого суицидального туризма, поскольку тут право на самоубийство в старости не регулируется практически никакими юридическими нормами обязательного характера. При этом, однако, не следует думать, что либеральная Швейцария в области добровольного суицида совсем уж не сталкивается ни с какими проблемами.

Напротив, данная тема в Конфедерации является постоянным общественным раздражителем и предметом порой весьма ожесточенных общественных дебатов, в центре которых стоят общечеловеческие ценности политического, религиозного, социального и этического характера. Может ли и должна ли человеческая жизнь ставиться под вопрос в случае наступления чрезвычайной ситуации? Дискуссии на предмет возможного законодательного запрета суицидального туризма разгораются в Швейцарии с настойчивой постоянностью.

С точки зрения таких организаций ассистированного суицида, как «Dignitas» или «Exit», возможность получения человеком «поддержки при суициде» является его неотъемлемым правом. Человек должен быть в состоянии получить такую помощь, если он твердо приходит к выводу о том, что силы его на исходе и бороться со смертью (или жизнью) он больше не может.

Высшим судией в этом смысле остается воля пациента. Желание умереть следует воспринимать с уважением, без какого-либо морализаторского осуждения. Недавно в Швейцарии большого медийного шума наделал случай политика из кантона Гларус Виса Дженни (This Jenny), который принял решение лечь в клинику и прибегнуть к помощи ассистированного суицида. Однако, как бы там ни шумели СМИ, многое на их страницах выглядит порой слишком уж плоско и упрощенно, мол, личность, которая принимает такое решение, должна, как видно, обладать какими-то сверхъестественными качествами, гвозди бы делать из таких людей, способных принимать столь трагические решения и потом твердо идти по избранному пути — до самого конца.

Показать больше

Оттенки и интонации могут меняться, но, как правило, добровольный уход из жизни заметной, общественно значимой фигуры, описывается в средствах массовой информации именно в таком ключе. Возможность с достоинством, не испытывая презрения или гнева общества, принять решение об уходе из жизни, шанс на поддержку со стороны специалистов из области паллиативной медицины — все это представляется в СМИ в качестве некоего великого достижения, какой-то сенсации. И Швейцария является в этом контексте, якобы, самой настоящей Меккой добровольного суицида.

Однако если посмотреть на то, какая работа проводится сейчас в Швейцарии в рамках вышеупомянутой паллиативной медицины, цель которой — снять с проблематики добровольного ухода завесу запретного табу, сделать ее как можно более прозрачной, доступной для общества и для общественно значимых дебатов, то можно понять, что на деле все выглядит не столь уж гламурно. Возникают тысячи и тысячи вопросов, например, есть ли какие-то альтернативы суициду, с учетом того, что добровольный уход из жизни может стать для родственников ушедшего непосильной моральной ношей? Какой путь в какой ситуации следует предпочесть — и почему?

Воля клиента — превыше всего, но одновременно не следует забывать, что эта воля должна быть выражена абсолютно точно и четко, без каких-либо интерпретаций и разночтений. А вот как раз это случается не везде и не всегда. Опыт показывает — степень желания смерти, как правило, обратно пропорциональна степени запущенности болезни. Снижается желание уйти из жизни и в результате активной просветительской работы с пациентом — чем больше знаний, тем, вопреки поговорке, менее печалей! А это означает, что в момент наибольшей слабости пациент не должен оставаться один. Об этом говорит и, в частности, теолог и пастор из Швейцарии Сюзанна Майер Кунц (Susanna Meyer Kunz) в интервью газете «Bündner Tagblatt». Поддержка, оказанная в трудную минуту пациенту, по ее словам, может стать причиной самых неожиданных событий. Желание смерти может пропасть, на его место могут заступить просветление, примирение, страх может уйти, ужас — исчезнуть!

А вот как раз это случается не везде и не всегда. Опыт показывает — степень желания смерти, как правило, обратно пропорциональна степени запущенности болезни. Снижается желание уйти из жизни и в результате активной просветительской работы с пациентом — чем больше знаний, тем, вопреки поговорке, менее печалей! А это означает, что в момент наибольшей слабости пациент не должен оставаться один. Об этом говорит и, в частности, теолог и пастор из Швейцарии Сюзанна Майер Кунц (Susanna Meyer Kunz) в интервью газете «Bündner Tagblatt». Поддержка, оказанная в трудную минуту пациенту, по ее словам, может стать причиной самых неожиданных событий. Желание смерти может пропасть, на его место могут заступить просветление, примирение, страх может уйти, ужас — исчезнуть!

Нередко человек «устает» от жизни, постепенно, особенно находясь в продвинутом возрасте, он начинает ощущать, что «наелся» ею досыта. Совершенно иначе случается с неизлечимо больными людьми. Для них трагический диагноз нередко превращается в своего рода гром среди ясного неба! Вопрос о том, как и в каком состоянии мне придется завершить свою жизнь, ставится вдруг перед ними в прямом смысле ребром. На волю пациента в этот момент оказывается воздействие с самых разных сторон — это может быть мнение посторонних людей, это могут быть ценности его собственной религии, это может быть, в конце концов, просто страх. В такой ситуации задача точно «расшифровать» волю пациента становится сложнейшим ребусом, и ответ на самый основной вопрос — жить или не жить? — может быть решающим для определения дальнейшей судьбы данного человека.

На волю пациента в этот момент оказывается воздействие с самых разных сторон — это может быть мнение посторонних людей, это могут быть ценности его собственной религии, это может быть, в конце концов, просто страх. В такой ситуации задача точно «расшифровать» волю пациента становится сложнейшим ребусом, и ответ на самый основной вопрос — жить или не жить? — может быть решающим для определения дальнейшей судьбы данного человека.

Паллиативная медицина не панацея, однако в просвещенном обществе она может стать инструментом прозрачного и ясного поиска ответов на вопросы, неизбежно возникающие в такой нелегкой сфере, как смерть и отношение к ней человека и общества. Социум имеет право вести дискуссию на данную тему — и в точно такой же степени человек имеет право на самостоятельный выбор своей собственной судьбы. Медицинская «поддержка акта суицида» обладает сейчас в Швейцарии позитивным имиджем — может быть даже слишком позитивным. Наверное, человек, особенно в момент его наибольшей слабости и осознания своей полной зависимости от окружающих, имеет право знать о том, что есть на этом свете, помимо пресловутого «глотка цикуты», куда более гуманные способы распрощаться с этим светом, и что одна лишь свобода автономной воли — это еще далеко не всё! Он имеет право задуматься над простым вопросом, а именно, неужели же идеальное воплощение свободы воли — это всего лишь самоубийство? В Швейцарии этот вопрос пора поставить со всей откровенностью, и уж конечно же упомянутая «поддержка акта суицида» не должна стать привычным средством медицинского вмешательства, наряду с аспирином!

А каково Ваше мнение? Является ли право на добровольный уход из жизни «правом человека»? Или же автономия личности должна иметь четко очерченные границы? Мы ждем ваших комментариев!

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo. ch

ch

Показать больше

Личная автономия (Стэнфордская философская энциклопедия)

Автономные агенты являются самоуправляемыми агентами. Но что такое самоуправляющийся агент? Самоуправление не является гарантией того, что человек иметь более широкий выбор вариантов в будущем или своего рода возможности, которые больше всего хочется иметь. Поскольку, кроме того, человек может управлять собой, не будучи в состоянии оценить разницу между правильно и неправильно, кажется, что автономный агент может что-то сделать неправильно, не будучи виноватым в ее поступке. Каковы же тогда необходимые и достаточные признаки этого самоотношения? Философы предложили широкий спектр конкурирующих ответов на этот вопрос.

1. Введение

Когда люди, живущие в каком-то регионе мира, заявляют, что их

группа имеет право жить автономно, они говорят, что они

должны иметь возможность управлять собой. Делая это заявление, они

по существу, отвергают политическую и юридическую власть тех

не в их группе. Они настаивают на том, что какой бы ни была власть этих

над ними могут иметь посторонние, эта власть незаконна; они и

только они имеют право устанавливать и обеспечивать соблюдение правил и

политику, регулирующую их жизнь.

Они настаивают на том, что какой бы ни была власть этих

над ними могут иметь посторонние, эта власть незаконна; они и

только они имеют право устанавливать и обеспечивать соблюдение правил и

политику, регулирующую их жизнь.

Когда человек делает подобное заявление о какой-либо сфере собственной жизни, она тоже отрицает, что кто-либо еще имеет власть контролировать ее деятельность в этой сфере; она говорит, что любой осуществление власти над этой деятельностью является незаконным, если только она разрешает это сама. Большинство причин, которые можно предложить в поддержка этого утверждения имеет корреляты в случае требований к группе автономия. Но есть одно очень важное исключение: причина, по которой выводит нас за пределы политики, к метафизике свободы воли.

Агент – это тот, кто действует. Чтобы действовать, нужно инициировать

действие. И нельзя начать действие, не упражняясь в своих действиях.

власть сделать это. Поскольку ничто и никто не имеет власти действовать, кроме как

сам агент, она одна имеет право осуществлять это право, если она

вправе действовать. Это означает, что поскольку кто-то является агентом,

т. е., поскольку она является той, кто действует, она правильно считает

ее собственные обязательства действовать, ее собственные суждения и решения о

как она должна действовать, как авторитетная. Действительно, если бы она бросила вызов

авторитет, который является существенной чертой ее суждений и

решений, то они перестанут быть ее собственными практическими выводами.

Их способность двигать ее перестанет быть проявлением ее силы.

двигаться сама; это не было бы силой ее собственного агентства.

Это означает, что поскольку кто-то является агентом,

т. е., поскольку она является той, кто действует, она правильно считает

ее собственные обязательства действовать, ее собственные суждения и решения о

как она должна действовать, как авторитетная. Действительно, если бы она бросила вызов

авторитет, который является существенной чертой ее суждений и

решений, то они перестанут быть ее собственными практическими выводами.

Их способность двигать ее перестанет быть проявлением ее силы.

двигаться сама; это не было бы силой ее собственного агентства.

Короче говоря, каждый агент имеет власть над собой, т.

основано не на ее политической или социальной роли, ни на каком-либо законе или

обычай, а в том простом факте, что она одна может инициировать свои действия.

Безусловно, кому-то может быть неразумно следовать командам, которые она

отдает себе, когда «принимает решение». Смысл,

однако в том, что у нее нет мыслимого варианта. Чтобы сформировать

намерение сделать одно, а не другое, агент должен считать ее

собственного суждения о том, как действовать в качестве авторитета, даже если это

только суждение о том, что она должна следовать команде или совету

кто-нибудь другой. Эта тесная связь между тем, чтобы быть агентом и иметь

авторитет не имеет коррелята в случаях, когда рассматриваемый авторитет

политический. Любой может связно (и часто правдоподобно) бросить вызов

политический авторитет какого-либо лица или группы. Даже политическая

сама лидер может с полным основанием полагать, что ее политическая власть

нелегитимны, а осуществление этой власти неоправданно.

Эта тесная связь между тем, чтобы быть агентом и иметь

авторитет не имеет коррелята в случаях, когда рассматриваемый авторитет

политический. Любой может связно (и часто правдоподобно) бросить вызов

политический авторитет какого-либо лица или группы. Даже политическая

сама лидер может с полным основанием полагать, что ее политическая власть

нелегитимны, а осуществление этой власти неоправданно.

Несмотря на особый неотъемлемый характер нашей власти над

собой, мы можем не управлять собой, как

политический лидер может быть не в состоянии управлять теми, кто падает

в пределах ее домена. Действительно, именно потому, что наша власть над своими собственными

действия — неотъемлемая черта нашего агентства, наше уважение к этому

власть есть не что иное, как форма самоуправления. Это не гарантия того, что

всякий раз, когда мы действуем, силы, которые движут нами, обязаны своей силой наша власть решать, что делать. Так же, как политический лидер

официальный статус совместим с тем, что у нее нет реальной власти вызывать

кадры, так тоже человек может иметь авторитетный статус относительно

к ее мотивам, не имея над ними реальной власти. Хотя это

агента, чтобы определить, как он будет действовать, он может выполнять эту работу без

действительно под контролем. Конечно, никто не может управлять собой без

подвержена влияниям, сила которых не проистекает из ее собственного

авторитет: все, что мы делаем, является ответом на прошлое и настоящее

обстоятельства, над которыми мы не властны. Но некоторые силы

которые побуждают нас к действию, не просто влияют на то, какие действия мы выбираем

выполнять, ни как мы управляем собой, делая этот выбор. Они

влиять на нас таким образом, что высмеивает нашу власть

определяют наши собственные действия. Они подрывают нашу автономию.

Хотя это

агента, чтобы определить, как он будет действовать, он может выполнять эту работу без

действительно под контролем. Конечно, никто не может управлять собой без

подвержена влияниям, сила которых не проистекает из ее собственного

авторитет: все, что мы делаем, является ответом на прошлое и настоящее

обстоятельства, над которыми мы не властны. Но некоторые силы

которые побуждают нас к действию, не просто влияют на то, какие действия мы выбираем

выполнять, ни как мы управляем собой, делая этот выбор. Они

влиять на нас таким образом, что высмеивает нашу власть

определяют наши собственные действия. Они подрывают нашу автономию.

Что отличает подрывающие автономию влияния на личность

решения, намерения или воли от тех движущих сил, которые просто

играть роль в процессе самоуправления? Это вопрос, который

все аккаунты автономии пытаются ответить. По количеству и разнообразию

эти отчеты показывают, что различие чрезвычайно неуловимо. Есть

безусловно, широко распространенное мнение о парадигме угроз личной

автономии: промывание мозгов и зависимость — любимые примеры в

философская литература. Но философы, кажется, не в состоянии достичь

консенсуса относительно точного характера этих угроз. Они не могут согласиться

о том, как определенные факторы, влияющие на наше поведение, мешают нам

управлять собой.

Но философы, кажется, не в состоянии достичь

консенсуса относительно точного характера этих угроз. Они не могут согласиться

о том, как определенные факторы, влияющие на наше поведение, мешают нам

управлять собой.

Это разногласие по поводу определяющих характеристик автономных

агентство отражает тот факт, что, даже если конкретные примеры, кажется, вызывают

внимание на вполне реальную разницу между теми, кто управляет собой

а у тех, кто этого не делает, существуют серьезные концептуальные препятствия для

осмысление этого различия. Эти препятствия связаны с самой

особенность агентства, упомянутая выше, — черта, которая, по-видимому,

поддерживать требование о предоставлении отдельным лицам значительных политических

и законная власть. Если агент не может управлять собой, когда действует,

это должно быть потому, что то, что она делает, не зависит от ее способности

определить, как она будет действовать. Но если она обязательно имеет право

определить, как она будет действовать, и если эта существенная черта свободы воли

неотделимо от того, что она обязательно подчиняется себе

всякий раз, когда она инициирует свое действие, то как ее поведение может быть

выйти из-под ее контроля? Интуитивно агент может попасть под влияние

желания, или побуждения, или принуждения, сила которых противоречит ее собственной

власть как агент; она может быть движима такими импульсами «несмотря на

саму себя. » Но в каком именно смысле такие мотивы

«внешним» по отношению к самому агенту? как можно их сила переместить ее не может быть проявлением ее способности к

действовать? Как их власть может уменьшить ее разрешение на ее действие до

простая формальность? Трудно ответить на эти вопросы, когда

управляющий агент и агент, которым она управляет, — одно и то же.

» Но в каком именно смысле такие мотивы

«внешним» по отношению к самому агенту? как можно их сила переместить ее не может быть проявлением ее способности к

действовать? Как их власть может уменьшить ее разрешение на ее действие до

простая формальность? Трудно ответить на эти вопросы, когда

управляющий агент и агент, которым она управляет, — одно и то же.

(Опять же недоумение, которое вызывают эти вопросы, не

имеют коррелят в политическом случае. Мы можем легко уловить идею

армия страны (или законодательный орган, или кабинет министров), диктующая

президенту, какой закон он должен одобрить; ибо в этом случае

есть (по крайней мере) два независимо идентифицируемых

лица, принимающие решения — каждый со своей точкой зрения, каждый со своей властью.

трудности в случае, когда соответствующие полномочия находятся в пределах

психике отдельно взятого агента состоит в том, что такого

независимо идентифицируемой пары точек зрения, с точки зрения которых мы можем

отличать силы, которые запугивают этого агента, от сил, которые могут

отнести на счет самого агента. Учет условий в

которой индивидуальный агент запугивается своими мотивами, является в то же время

время, отчет о том, что делает мотив внешним по отношению к собственному

точка зрения.)

Учет условий в

которой индивидуальный агент запугивается своими мотивами, является в то же время

время, отчет о том, что делает мотив внешним по отношению к собственному

точка зрения.)

2. Четыре более или менее перекрывающихся описания личной автономии

Философы предложили множество различных трактовок автономной

особое отношение агента к собственным мотивам. Согласно одному

выдающаяся концепция, которую можно назвать

« когерентист », агент управляет своими действиями, если

и только если она мотивирована действовать так, как она делает, потому что это

мотивация согласуется (находится в гармонии) с некоторым психическим состоянием, которое

представляет ее точку зрения на действие. Соответствующее психическое состояние

варьируется от аккаунта к аккаунту. Согласно одной популярной легенде,

точка зрения агента состоит из его желаний высшего порядка

относительно того, какое из ее первоочередных желаний побуждает ее

действовать. (Франкфурт-на-Майне

1988в) [1] Согласно другой истории, ее точка

взгляд конституируется ее (современной или долгосрочной) оценочной

суждения относительно того, какие действия (наиболее) стоит выполнять. (Ватсон

1975) [2] Неподвижный

другой отчет добавляет, что также должна быть гармония между тем, что

агент и ее более или менее долгосрочные планы (Bratman 1979 и

2007). А другие обращаются к относительно стабильной сети

эмоциональные состояния, составляющие «заботу» (Франкфурт, 1988f).

и 1999d, Яворска, Сапожник

2003) [3] или к чертам характера агента

(Дворкин, Р.), или к ней максимально «интегрировано»

психологические состояния (Арпали и Шредер).

(Ватсон

1975) [2] Неподвижный

другой отчет добавляет, что также должна быть гармония между тем, что

агент и ее более или менее долгосрочные планы (Bratman 1979 и

2007). А другие обращаются к относительно стабильной сети

эмоциональные состояния, составляющие «заботу» (Франкфурт, 1988f).

и 1999d, Яворска, Сапожник

2003) [3] или к чертам характера агента

(Дворкин, Р.), или к ней максимально «интегрировано»

психологические состояния (Арпали и Шредер).

Все эти описания отражают интуицию, что действие не может быть

приписывается самому агенту, если, даже когда он совершает это действие,

она занимает точку зрения, с которой она отвергает то, что она есть

делает. Точнее, такое действие не может быть совершено агентом в

таким, каким он должен быть, если его следует квалифицировать как пример

самоуправление. Согласно этой интуиции, если кто-то отрекается,

или каким-либо иным образом отмежеваться от каузальной действенности

ее собственные мотивы, то сила этих мотивов не зависит от ее

орган власти. Если, с другой стороны, она поддерживает эти мотивы,

явно или неявно, то ее действия происходят с ее разрешения,

если не обязательно по ее команде. В каких условиях человек

считать одобрением или опровержением ее мотивов? Каждый аккаунт предлагает

другой ответ на этот вопрос.

Если, с другой стороны, она поддерживает эти мотивы,

явно или неявно, то ее действия происходят с ее разрешения,

если не обязательно по ее команде. В каких условиях человек

считать одобрением или опровержением ее мотивов? Каждый аккаунт предлагает

другой ответ на этот вопрос.

Мало того, что существует тесная концептуальная связь между

самоуправляющееся агентство и синхронное психическое единство; там

также представляется связь между самоуправляющимся агентством и диахроническое единство своего более позднего «я» с более ранним

себя. Это центральное соединение с учетными записями, которые идентифицируют

самоуправляемые агенты с агентами, ограниченными планами или

хорошо интегрированные эмоции или черты характера. Агенты сохраняются

сквозь время; и поэтому, подчеркивают эти отчеты, точка зрения агента

это не просто функция какого-либо психического состояния (состояний), в котором она находится.

в какой-то момент времени. Потому что планы агента играют решающую роль

в обеспечении того, чтобы она была чем-то большим, чем просто набор или последовательность

психические состояния, разумно предположить, что ее мотивы

ее поддержка зависит от того, скованы ли они этими планами. Так же разумно думать, что ее отношение к своим мотивам

определяется ее долгосрочными ценностями и/или ее относительно стабильным

обязательства и заботы.

Так же разумно думать, что ее отношение к своим мотивам

определяется ее долгосрочными ценностями и/или ее относительно стабильным

обязательства и заботы.

Согласно строго когерентистской концепции автономии, автономные агенты могут

движимы желаниями, которым они бессильны сопротивляться: хотя наркоману не удается

управлять собой, если она предпочитает сопротивляться своему непреодолимому желанию

принимать наркотики, она является автономным агентом, если не возражает против нее.

Наркомания и ее мотивационные эффекты. По мнению когерентиста,

причем как происхождение, так и содержание высших

отношения (оценочные суждения, планы) не имеют отношения к тому,

является автономным агентом. Ей ничего не нужно было делать, чтобы это произошло

что у нее такие установки; и отношения не должны быть особенно

рациональным или хорошо информированным. Таким образом, когерентистские объяснения вдвойне интерналист . Они выражают интуицию о том, что независимо от того, управляем ли мы

сами не зависят ни от того, как мы стали такими, какие мы есть (факт,

предшествует (и в этом смысле вне) самого действия), ни как

наши убеждения и установки связаны с реальностью (факт, который не зависит от

убеждений и установок (и в этом смысле внешних по отношению к ним). сами себя). Другими словами, на этих счетах не должно быть особых

отношения между нашими установками, конституирующими автономию, и

прошлые обстоятельства, вызвавшие такое отношение, или настоящее

обстоятельства, в ответ на которые они побуждают нас действовать.

сами себя). Другими словами, на этих счетах не должно быть особых

отношения между нашими установками, конституирующими автономию, и

прошлые обстоятельства, вызвавшие такое отношение, или настоящее

обстоятельства, в ответ на которые они побуждают нас действовать.

Другие объяснения автономии вводят условия, которые экстерналист одним или обоими из этих способов. Согласно тем

которые защищают реагирующую на причины концепцию автономного агентства,

агент на самом деле не управляет собой, если только его мотивы или умственное

процессы, их производящие, реагируют на достаточно широкий

целый ряд причин за и против того, чтобы вести себя так, как она

делает. (Фишер и Равизза, Нелькин,

Волк) [4] На счетах

агент этого типа, который не реагирует на причины

«стоять позади» или «поддерживать», определенные

мотивы, а не другие, не в том положении, чтобы уполномочить ее

собственные действия. Основаны ли соответствующие причины на фактах о

ее собственные желания и интересы, или же у них есть какие-то независимые

источник, идея состоит в том, что кто-то не имеет права управлять собой, если

она не может понять, что у нее (на самом деле) есть причины делать, или (если это

явный недостаток) не может быть движим этими причинами. По сути, ее осуществление власти настолько непродуманно, что

не в силах придать легитимность ее мотивам.

По сути, ее осуществление власти настолько непродуманно, что

не в силах придать легитимность ее мотивам.

Особенность этих счетов, которая больше всего отличает их от

когерентистские счета — это важность, которую они придают деятельности агента.

способность оценить причины, которые у нее есть. (Как только она оценит эти

причинам, ее неспособность действовать соответственно является, по сути,

неспособность согласовать свои действия со своим собственным суждением и

соответствующее (высшего порядка) желание.) Какая именно связь

должно быть между отсутствием связи с (оценочным и/или

неоценочная) реальность и неумение управлять собой? Ясно, человек

кто не в состоянии оценить широкий спектр причин для действий, вряд ли

управлять собой хорошо : она, вероятно, сделает то, что,

в конечном счете, помешать ее собственным целям и интересам.

Таким образом, концепция автономии, основанная на реакции на причины, представляется

отражают интуицию, что когда мы делаем что-то очень плохо, мы не

реально сделать это вообще. Однако существует еще одна возможная причина

обоснование рассмотрения невежества как угрозы самоуправлению. Если

выполнение Y составляет выполнение Z , тогда, если я

позволю себе быть движимым желанием сделать Д потому что я

ошибочно полагают, что выполнение Y — это способ выполнения , а не Z , то есть очевидный смысл в котором я не

разрешил себе делать то, что я делаю сейчас, когда я движим

желание сделать Y . Итак, если у меня есть общее желание делать то, что

прав и предусмотрителен, или, еще шире, желание делать то, что я могу

оправдывать перед собой (и другими) или, еще шире, желание

реагировать на причины, то, поскольку я побуждаюсь действовать способами

которые на самом деле несовместимы с удовлетворением этих желаний, есть

в том смысле, в котором я, который стремится делать только то, что я

имеют (достаточно) веские причины для этого — не санкционировали мое

действие. В качестве альтернативы можно сказать, что в данных обстоятельствах

что-то внешнее по отношению к моей способности руководствоваться причинами

помешало мне воспользоваться этой властью, а значит, помешало мне

управляющий

сам.

Однако существует еще одна возможная причина

обоснование рассмотрения невежества как угрозы самоуправлению. Если

выполнение Y составляет выполнение Z , тогда, если я

позволю себе быть движимым желанием сделать Д потому что я

ошибочно полагают, что выполнение Y — это способ выполнения , а не Z , то есть очевидный смысл в котором я не

разрешил себе делать то, что я делаю сейчас, когда я движим

желание сделать Y . Итак, если у меня есть общее желание делать то, что

прав и предусмотрителен, или, еще шире, желание делать то, что я могу

оправдывать перед собой (и другими) или, еще шире, желание

реагировать на причины, то, поскольку я побуждаюсь действовать способами

которые на самом деле несовместимы с удовлетворением этих желаний, есть

в том смысле, в котором я, который стремится делать только то, что я

имеют (достаточно) веские причины для этого — не санкционировали мое