Остров у берегов «Terra Australis Incognita»: мыслительный эксперимент Г. Невилла и политическая философия Т. Гоббса | Мархинин

1. Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2.

2. Корбут А. М. Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. 2013. № 1–2. C. 9–26.

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М.: Наука, 1994. Т. 2.

4. Салинс М. Д. Бедняк, богач, бигмен, вождь: политические типы в Меланезии и Полинезии (пер. с англ. С. С. Будзинского и И. А. Кирпичникова) // Сиб. ист. исслед. 2018. № 1. С. 19–41.

5. Эрлихсон И. М. Английский утопический роман реставрации (1660–1689 гг.) (Г. Невилль «Остров Пайна») // Новая и Новейшая история Запада и Востока: новые подходы в исследовании и преподавании: Межвуз. сб. науч. тр. Рязань: Рязан. гос. ун-т, 2008. С. 242–254.

6. Aldridge A. O. Polygamy in Early Fiction: Henry Neville and Denis Veiras. Publications of the Modern Language Association, 1950, vol. 65 (4), pp. 464–72.

65 (4), pp. 464–72.

7. Aubrey J. Brief Lives: Chiefly of Contemporaries, Set Down by John Aubrey, Between the Years 1669 & 1696. Oxford, Clarendon Press, 1898.

8. Beach A. R. A Profound Pessimism About The Empire: ‘The Isle of Pines’, English Degeneracy and Dutch Supremacy. The Eighteenth Century, 2000, vol. 41, no. 1, pp. 21–36.

9. Bellwood P., Fox J. J., Tyron D. The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives. Canberra, Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1995.

10. Boesky A. Nation, Miscegenation, Membering Utopia in Henry Neville’s “The Isle of Pines” Texas Studies in Literature and Language, 1995, vol. 37 (2), pp. 165–184.

11. Bruce S. Introduction. In: Bruce S. (ed.) Three Early Modern Utopias. Oxford, Oxford Uni. Press, 1999, pp. IX–XIII.

12. Darat N. Hobbes as a sociobiologist. Rethinking the state of (human) nature. Kriterion: Revista de Filosofia, 2017, vol. 58, pp. 163–183.

58, pp. 163–183.

13. Eliot J. The Eliot Tracts: With Letters from John Eliot to Thomas Thorowgood and Richard Baxter. Westport, CT, Praeger, 2003.

14. Eliot J. The Christian Commonwealth: or, The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ (1659). URL: https://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 (accessed: 10.01.2021).

15. Ford, Worthington C., Henry Neville. The Isle of Pines, 1668: An Essay in Bibliography. Boston, The Club of Odd Volumes, 1920.

16. Hariot T. A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588). Electronic Texts in American Studies. 20. URL: https://digitalcommons.unl.edu/etas/20 (accessed: 10.01.2021).

17. Hobbes T. De Cive: Or the Citizen. New York, Appleton-Century-Crofts, 1949.

18. Hobbes T. The Elements of Law, Natural & Politic. Cambridge, UK, Uni. Press, 1928.

19. Hughes D. Introduction; A note on the texts. In: Hudges D. (ed.) Versions of Blackness: Key Texts on Slavery from the Seventeenth Century. Cambridge, Cambridge Uni. Press, 2007, pp. VII–XXIX.

Cambridge, Cambridge Uni. Press, 2007, pp. VII–XXIX.

20. Ladani Z. J. Henry Neville’s “The Isle of Pines” and the Emergence of Racial and Colonial Discourses in the Genre of Utopia in Britain. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014, vol. 24, pp. 33–44.

21. Mahlberg G. M. An Island with Potential: Henry Neville’s “The Isle Of Pines”. In: Avilés M. A. R. and Davis J. C. (eds.). Utopian Moments: Reading Utopian Texts. London, Bloomsbury Publishing PLC, 2012, pp. 60–66.

22. Mahlberg G. M. Henry Neville and English Republican Culture in the Seventeenth Century: Dreaming of Another Game. Politics, Culture, and Society in Early Modern Britain. Manchester and New York, Manchester University Press, 2009.

23. Mahlberg G. M. Historical and Political Contexts of “The Isle of Pines”. Utopian Studies, 2006, vol. 17, pp. 111–130.

24. McKeon M. The Origins of the English Novel, 1600–1740. Baltimore, Johns Hopkins Uni. Press, 1987.

25. Scheckter J. The Isle of Pines, 1668: Henry Neville’s Uncertain Utopia. London, Routledge, 2011.

The Isle of Pines, 1668: Henry Neville’s Uncertain Utopia. London, Routledge, 2011.

26. Stillman P. G. Monarchy, Disorder, and Politics in The Isle of Pines. Utopian Studies, 2006, vol. 17.1, pp. 147–175.

27. Sullivan V. Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in England. Cambridge, Cambridge Uni. Press, 2004.

28. Wiseman S. “Adam, the Father of all Flesh,” Porno-Political Rhetoric and Political Theory in and After the English Civil War. Prose Studies. Special issue: Pamphlet Wars and Prose in the English Revolution, 1991 vol. 14, pp. 134–57.

«Как вы понимаете явление мысленного эксперимента?» — Яндекс Кью

Анонимный вопрос · ·

920

Кондратьев Константин

Философия

кандидат философских наук, доцент кафедры КФУ · 5 июл 2021

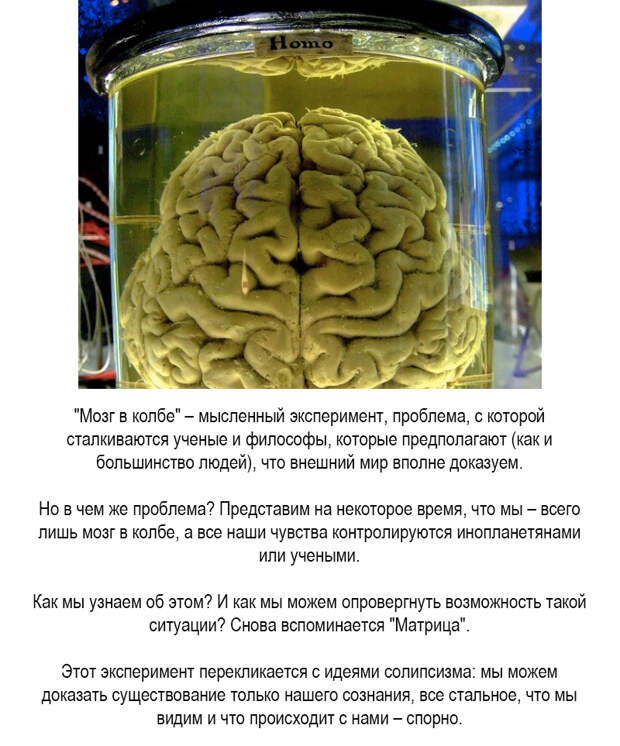

Прежде всего, мысленный эксперимент — это не явление, это метод, определенный способ получения познавательного результата. Суть его в том, что я представляю себе определенную ситуацию, невозможную в действительной реализации (по крайней мере, на данный момент невозможную), и пытаюсь сформулировать какие-то следствия данной ситуации. Достаточно активно используется в физике — «демон Максвелла», «кошка Шрёдингера», «парадокс близнецов» и так далее.

Суть его в том, что я представляю себе определенную ситуацию, невозможную в действительной реализации (по крайней мере, на данный момент невозможную), и пытаюсь сформулировать какие-то следствия данной ситуации. Достаточно активно используется в физике — «демон Максвелла», «кошка Шрёдингера», «парадокс близнецов» и так далее.

Мне кажется, главное отличие мыслительного эксперимента от эксперимента реального, практического в том, что мыслительный эксперимент, как правило, формулируется с заведомо известным результатом. Собственно, если результат мыслительного эксперимента не очевиден — от него мало толку, ведь провести эксперимент в реальности и удостоверится в его результате не получится. Поэтому мыслительные эксперименты не дают какого-то нового знания, их цель в том, чтобы проиллюстрировать какие-то сложные физические закономерности на ярком образном примере. Именно поэтому в создании мыслительных экспериментов очень важным становится визуальный образ чего-то хорошо знакомого — кошка, поезд, часы.

·

369

Комментировать ответ…Комментировать…

Артур Ланеов

Конструктор. Игрок. Ученик. · 11 мая 2021

Воссоздание ситуации в воображении на основе известных закономерностей действительности, либо без соблюдения некоторых закономерностей для предсказания результата.

3 оценили·

161

Виктор Патринов

подтверждает

13 мая 2021

В целом можно сказать, что МЭ — попытка воссоздать, в нашем воображении, некоторую ситуацию и спрогнозировать её по… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Дмитрий Рунаблес

увлечения: сознание, разум, интеллект, и-цзин . … · 18 мая 2021

… · 18 мая 2021

мысленный эксперимент — это рассуждение и определение условий умозрительной ситуации, исход которой определен единственным непротиворечивым вариантом. мыслимый эксперимент потому и не требует каких либо подтверждений и… Читать далее

·

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

9 философских мысленных экспериментов, которые не дадут вам уснуть ночью

Иногда лучший способ проиллюстрировать сложную философскую концепцию — представить ее в виде истории или ситуации. Вот девять таких мысленных экспериментов с совершенно тревожными последствиями.

Верхнее изображение

: Исаак Гутьеррес Паскуаль ; опубликовано с разрешения.1. Дилемма заключенного

Это классическая задача теории игр, в которой подозреваемый сталкивается с довольно трудным выбором: молчать или признаться в преступлении. Проблема в том, что подозреваемый не знает, как отреагирует его сообщник.

Проблема в том, что подозреваемый не знает, как отреагирует его сообщник.

Вот краткое изложение «Дилеммы заключенного» из Стэнфордской энциклопедии философии:

Таня и Чинкве были арестованы за ограбление сберегательного банка «Хиберния» и помещены в отдельные изолятори. Оба гораздо больше заботятся о своей личной свободе, чем о благополучии своего сообщника. Умный прокурор делает каждому следующее предложение. — Вы можете признаться или промолчать. Если вы признаетесь, а ваш сообщник будет хранить молчание, я сниму с вас все обвинения и использую ваши показания, чтобы ваш сообщник получил серьезный срок. Точно так же, если ваш сообщник признается, пока вы молчите, он выйдет на свободу, пока вы отбываете срок. Если вы оба признаетесь, я получу два обвинительных приговора, но я позабочусь о том, чтобы вы оба получили досрочное условно-досрочное освобождение. Если вы оба будете хранить молчание, мне придется довольствоваться символическими приговорами по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Если вы хотите сознаться, вы должны оставить записку тюремщику до моего возвращения завтра утром.

Этот мысленный эксперимент вызывает беспокойство, потому что он учит нас тому, что мы не всегда принимаем «правильные» решения, когда сталкиваемся с недостаточностью информации и когда в дело вмешиваются другие корыстные агенты, принимающие решения. «Дилемма» заключается в том, что каждому подозреваемому лучше признаться, чем промолчать, но самым идеальным исходом было бы взаимное молчание.

Это имеет значение для всего, от координации международного сотрудничества (включая предотвращение ядерной войны) до наших потенциальных контактов и связи с внеземным разумом (т. благоразумно использовать доминирующую стратегию запуска самовоспроизводящихся берсеркерских зондов против всех остальных до того, как они это сделают).

2. Нейробиолог Мэри, страдающая дальтонизмом

Этот мысленный эксперимент, который иногда называют проблемой инвертированного спектра или аргументом знания, предназначен для стимулирования дискуссий против чисто физикалистского взгляда на вселенную, а именно предположения, что вселенная, включая психические процессы, , является полностью физическим. Этот мысленный эксперимент пытается показать, что действительно существуют нефизические свойства — и достижимые знания — которые можно узнать только через сознательный опыт.

Этот мысленный эксперимент пытается показать, что действительно существуют нефизические свойства — и достижимые знания — которые можно узнать только через сознательный опыт.

Автор концепции, Фрэнк Джексон, объясняет это так:

Мэри — блестящий ученый, которая по какой-то причине вынуждена исследовать мир из черно-белой комнаты через черно-белый телевизионный монитор. Она специализируется на нейрофизиологии зрения и получает, предположим, всю физическую информацию о том, что происходит, когда мы видим спелые помидоры или небо и используем такие термины, как «красный», «синий» и т. на. Она обнаруживает, например, какие именно комбинации длин волн с неба стимулируют сетчатку и как именно это вызывает через центральную нервную систему сокращение голосовых связок и выброс воздуха из легких, что приводит к произнесению фразы: небо голубое»… Что произойдет, когда Мэри выпустят из ее черно-белой комнаты или ей дадут цветной телевизионный монитор? Научит она чему-нибудь или нет?

Иными словами, Мэри знает о цвете все, что только можно знать, за исключением одной важной вещи: она никогда не воспринимала цвет сознательно. Ее первое знакомство с цветом было чем-то, чего она никак не могла предвидеть; существует огромная разница между академическим знанием чего-либо и реальным опытом в этой области.

Ее первое знакомство с цветом было чем-то, чего она никак не могла предвидеть; существует огромная разница между академическим знанием чего-либо и реальным опытом в этой области.

Этот мысленный эксперимент учит нас тому, что наше восприятие реальности, включая само сознание, всегда будет чем-то большим, чем объективное наблюдение. По сути, это показывает нам, что мы не знаем того, чего мы не знаем. Мысленный эксперимент также дает нам надежду на будущее; если мы расширим наши сенсорные возможности и найдем способы расширить сознательное сознание, мы сможем открыть совершенно новые возможности для психологических и субъективных исследований.

3. Жук в коробке

Этот аргумент также известен как Аргумент личного языка и чем-то похож на Марию-невролога. В «Философских исследованиях» Витгенштейна он предложил мысленный эксперимент, который бросил вызов тому, как мы смотрим на интроспекцию и как она влияет на язык, который мы используем для описания ощущений.

Для мысленного эксперимента Витгенштейн просит нас представить группу людей, у каждого из которых есть коробка с чем-то, называемым «жуком». Никто не может заглянуть в чужой ящик. Каждого просят описать своего жука — но каждый знает только своего жука. Но каждый человек может говорить только о своем жуке, так как в ящике каждого человека могут быть разные вещи. Следовательно, Витгенштейн говорит, что последующие описания не могут участвовать в «языковой игре». Со временем люди будут говорить о том, что находится в их коробках, но слово «жук» просто означает «то, что находится в коробке человека».

Никто не может заглянуть в чужой ящик. Каждого просят описать своего жука — но каждый знает только своего жука. Но каждый человек может говорить только о своем жуке, так как в ящике каждого человека могут быть разные вещи. Следовательно, Витгенштейн говорит, что последующие описания не могут участвовать в «языковой игре». Со временем люди будут говорить о том, что находится в их коробках, но слово «жук» просто означает «то, что находится в коробке человека».

Почему этот странный мысленный эксперимент настораживает? Ментальный эксперимент показывает, что жук подобен нашему разуму, и что мы не можем точно знать, на что он похож в сознании другого человека. Мы не можем точно знать, что переживают другие люди, или уникальность их точки зрения. Это вопрос, очень тесно связанный с так называемой трудной проблемой сознания и феноменом квалиа.

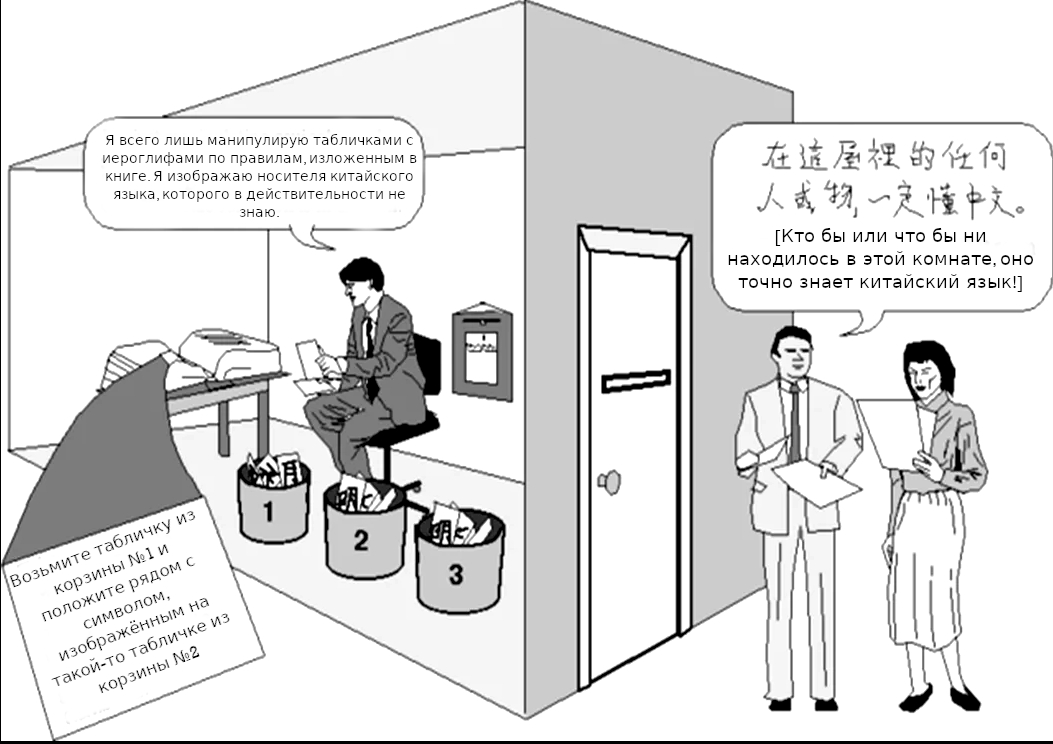

4. Китайская комната

Философ Джон Сирл просит нас представить кого-то, кто знает только английский язык, и он сидит один в комнате и следует английским инструкциям по манипулированию строками китайских иероглифов. Итак, для тех, кто находится за пределами комнаты, кажется, что человек внутри комнаты понимает китайский язык.

Итак, для тех, кто находится за пределами комнаты, кажется, что человек внутри комнаты понимает китайский язык.

(Источник:

Elysium )Аргумент должен показать, что, хотя передовые компьютеры могут казаться понимающими и общаться на естественном языке, они не способны понимать язык. Это связано с тем, что компьютеры строго ограничены обменом символическими строками. «Китайская комната» должна была стать убийственным аргументом против искусственного интеллекта, но это довольно упрощенный взгляд на ИИ и то, куда он, вероятно, движется, включая появление обобщенного обучающегося интеллекта (AGI) и потенциал искусственного сознания.

Тем не менее, Сирл прав в своем предположении, что у ИИ есть потенциал действовать и вести себя так, как если бы существовало сознательное осознание и понимание. Это проблематично, потому что нас, людей, может убедить, что истинное понимание происходит там, где его нет. Поэтому нам лучше быть осторожными с кажущимися «умными» машинными разумами.

5. Машина опыта

Машина опыта философа Роберта Нозика — сильный намек на то, что нам, вероятно, следует просто подключиться к своего рода гедонистической версии Матрица .

Из его книги «Анархия, государство и утопия» (1974):

Предположим, что существует машина опыта, которая даст вам любой желаемый опыт. Суперпупер-нейропсихологи могли бы стимулировать ваш мозг, чтобы вы думали и чувствовали, что пишете великий роман, или заводите друга, или читаете интересную книгу. Все это время вы будете плавать в резервуаре с электродами, прикрепленными к вашему мозгу. Должны ли вы подключиться к этой машине на всю жизнь, предварительно запрограммировав свой жизненный опыт?… Конечно, находясь в резервуаре, вы не будете знать, что находитесь там; вы подумаете, что это все происходит на самом деле… Не могли бы вы подключиться?»

Основная идея здесь в том, что у нас есть очень веские причины подключиться к такой машине. Поскольку мы живем во Вселенной без видимой цели и поскольку наша жизнь часто характеризуется далекими от идеальных условиями, такими как тяжелый труд и страдания, у нас нет веских причин не выбрать что-то существенно лучшее — даже если это «искусственное». ». А как же человеческое достоинство? А удовлетворение наших «истинных» желаний? Мысленный эксперимент Нозика может показаться легко отвергаемым, но он бросал вызов философам на протяжении десятилетий.

Поскольку мы живем во Вселенной без видимой цели и поскольку наша жизнь часто характеризуется далекими от идеальных условиями, такими как тяжелый труд и страдания, у нас нет веских причин не выбрать что-то существенно лучшее — даже если это «искусственное». ». А как же человеческое достоинство? А удовлетворение наших «истинных» желаний? Мысленный эксперимент Нозика может показаться легко отвергаемым, но он бросал вызов философам на протяжении десятилетий.

6. Проблема с вагонеткой

Вот вопрос для специалистов по этике — и вы можете обвинить в этом известного морального философа Филиппу Фут. Этот мысленный эксперимент, у которого сейчас существует множество вариаций, впервые появился в статье Фута 1967 года «Аборты и доктрина двойного эффекта».

Представьте, что вы стоите за стрелочным переводом, и к вам приближается неуправляемая тележка. Следы разветвляются на две, одна дорожка ведет к группе из пяти человек, а другая к одному человеку. Если ничего не делать, тележка врежется в пятерых человек. Но если вы щелкнете выключателем, он сменит направление и ударит одинокого человека. Что вы делаете?

Но если вы щелкнете выключателем, он сменит направление и ударит одинокого человека. Что вы делаете?

(Источник:

Мы любим философию )Утилитаристы, стремящиеся к максимальному счастью, говорят, что одиноких людей нужно убивать. Кантианцы, поскольку они видят в людях цель, а не средство, утверждают, что вы не можете относиться к одному человеку как к средству для блага пятерых. Так что вам не следует ничего делать.

Второй вариант задачи включает в себя «толстяка» и отсутствие второго пути — человека настолько большого, что, если вы толкнете его на рельсы, его тело не позволит тележке врезаться в группу из пяти человек. Ну так что ты делаешь? Ничего такого? Или толкнуть его на рельсы?

Этот мысленный эксперимент раскрывает сложность морали, проводя различие между убийством человека и позволением ему умереть — проблема, имеющая последствия для наших законов, поведения, науки, охраны правопорядка и войны. «Правильно» и «неправильно» не так просто, как это часто представляется.

7. Паук в писсуаре

Это напоминает Пещеру Платона, еще один классический (и тревожный) мысленный эксперимент. Предложенный Томасом Нагелем в его эссе «Рождение, смерть и смысл жизни», он затрагивает вопросы невмешательства и осмысленности жизни. Идея пришла ему в голову, когда он заметил грустного маленького паучка, живущего в писсуаре в мужском туалете в Принстоне, где он преподавал. У паука, похоже, была ужасная жизнь, на него постоянно мочились, и «похоже, ему это не нравилось». Он продолжает:

Постепенно наши встречи стали угнетать меня. Конечно, это могла быть его естественная среда обитания, но поскольку он был пойман в ловушку гладким фарфоровым навесом, у него не было возможности выбраться, даже если бы он захотел, и не было никакой возможности узнать, хочет ли он этого… Итак, однажды Ближе к концу семестра я взял бумажное полотенце из настенного распределителя и протянул ему. Его ноги ухватились за конец полотенца, и я поднял его и положил на кафельный пол.

Он просто сидел, не шевелясь. Я слегка подтолкнул его полотенцем, но ничего не произошло. . . . Я ушел, но когда вернулся через два часа, он не двигался.

На следующий день я нашел его на том же месте, его ноги были сморщены, как у мертвых пауков. Его труп пролежал там неделю, пока, наконец, не подмести пол.

Нагель действовал из сочувствия, предполагая, что пауку будет лучше — и, возможно, даже понравится жизнь — вне его нормального существования. Но произошло прямо противоположное. В конце концов, он не сделал пауку ничего хорошего.

Этот мысленный эксперимент заставляет нас задуматься о качестве и значимости не только жизни животных, но и нашей собственной. Как мы можем знать, чего кто-то действительно хочет? И действительно ли наша жизнь приносит нам пользу? Это также заставляет нас подвергать сомнению нашу политику вмешательства. Несмотря на наши самые лучшие намерения, вмешательство иногда может нанести непредвиденный вред. Это урок, встроенный в «Звездный путь » — основная директива, но, как показывает «Проблема вагонетки», иногда бездействие может быть морально проблематичным.

8. Аргумент замены

В этом мысленном эксперименте нас просят представить мир, в котором людям наплевать на вкус мяса. В таком сценарии не будет животных, выращиваемых в качестве домашнего скота. И, как следствие, резко уменьшится количество жизней животных, таких как свиньи, коровы и куры. Как однажды написала Вирджиния Вулф: «Из всех аргументов в пользу вегетарианства ни один не является столь слабым, как аргумент человечества. Свинья больше всех заинтересована в спросе на бекон. Если бы весь мир был евреем, не было бы свиней».

Этот ход рассуждений может привести к странным и даже отвратительным выводам. Например, лучше ли иметь 20 миллиардов человек на планете с низким уровнем жизни, чем 10 миллиардов с более высоким уровнем жизни? Если второе, то как быть с 10 миллиардами жизней, которых никогда не было? Но как мы можем чувствовать себя плохо из-за жизней, которых никогда не было?

9. Исходное положение

Благодаря этому мысленному эксперименту я являюсь полным фанатом Джона Ролза. Он просит нас представить себя в ситуации, когда мы ничего не знаем о своей истинной жизни — мы находимся за «пеленой неведения», которая мешает нам узнать политический строй, при котором мы живем, или действующие законы. Мы также ничего не знаем о психологии, экономике, биологии и других науках. Но вместе с группой людей, не имеющих сходной ситуации, нас просят в этой исходной позиции просмотреть исчерпывающий список классических форм справедливости, почерпнутых из различных традиций социальной и политической философии. Затем нам дается задача выбрать, какая система правосудия, по нашему мнению, лучше всего удовлетворит наши потребности в отсутствие какой-либо информации о нашей истинной сущности и ситуации, в которой мы можем оказаться в реальном мире.

Он просит нас представить себя в ситуации, когда мы ничего не знаем о своей истинной жизни — мы находимся за «пеленой неведения», которая мешает нам узнать политический строй, при котором мы живем, или действующие законы. Мы также ничего не знаем о психологии, экономике, биологии и других науках. Но вместе с группой людей, не имеющих сходной ситуации, нас просят в этой исходной позиции просмотреть исчерпывающий список классических форм справедливости, почерпнутых из различных традиций социальной и политической философии. Затем нам дается задача выбрать, какая система правосудия, по нашему мнению, лучше всего удовлетворит наши потребности в отсутствие какой-либо информации о нашей истинной сущности и ситуации, в которой мы можем оказаться в реальном мире.

Итак, например, что, если бы вы вернулись в «реальную жизнь» и узнали, что живете в трущобах в Индии? Или район среднего класса в Норвегии? Что делать, если вы человек с отклонениями в развитии? Миллионер? (Или, как я предложил в своей статье «Теперь все вместе», другой вид?)

По словам Ролза, мы, скорее всего, в конечном итоге выберем что-то, что гарантирует равные основные права и свободы для защиты наших интересов как свободных и равных граждан. и следовать широкому спектру концепций во благо. Он также предположил, что мы, скорее всего, выберем систему, обеспечивающую справедливые возможности для получения образования и трудоустройства.

и следовать широкому спектру концепций во благо. Он также предположил, что мы, скорее всего, выберем систему, обеспечивающую справедливые возможности для получения образования и трудоустройства.

5 блестящих мысленных экспериментов по физике | by Sunny Labh

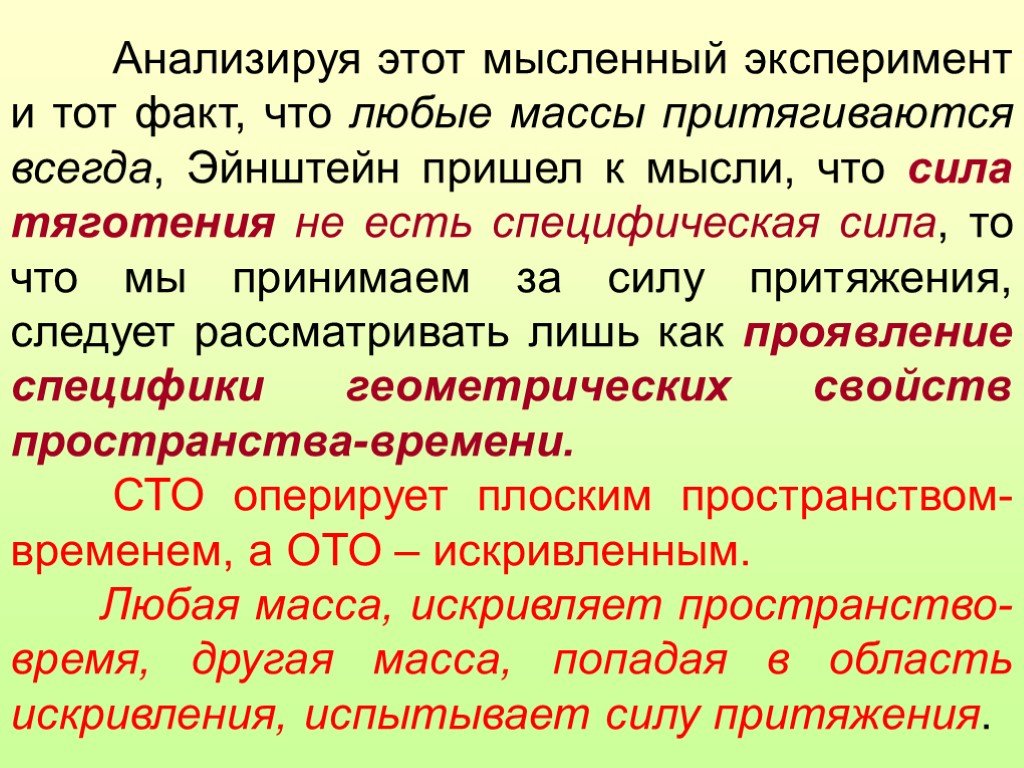

Одна из самых прекрасных вещей в физике заключается в том, что вы можете сидеть в комнате с ручкой, бумагой и своим чистым воображением, у вас есть потенциал изменить понимание Вселенной, революционизируя курс физики. Мысленные эксперименты веками были традицией в истории теоретической физики, когда физики использовали свое чистое воображение, чтобы предложить новый аргумент. Эйнштейн — яркий пример одного из таких физиков, который почти не экспериментировал, большинство его открытий — результаты его мысленных экспериментов. Позже его теории были подтверждены другими учеными экспериментально.

Астроном Артур Эддингтон однажды сказал:

«Если вы попытаетесь пойти против 2-го закона термодинамики, я не могу дать вам никакой надежды».

Проще говоря, 2-й закон термодинамики гласит, что энтропия Вселенной всегда возрастает и ее нельзя обратить вспять. Всем событиям суждено привести к хаосу. Но это также можно было бы интерпретировать по-другому, что энергия, доступная во Вселенной для выполнения полезной работы, всегда уменьшается.

Представьте, что между холодным и горячим воздухом есть перегородка, и они находятся в низкоэнтропийном состоянии. Когда им позволяют смешаться, они достигают состояния равновесия и высокой энтропии. Но внешняя работа, такая как тепловой насос, должна использоваться для возврата в состояние с низкой энтропией. В некотором смысле, мы не можем получить что-то из чего-либо. Но Максвеллу эта идея не понравилась. Таким образом, он придумал мысленный эксперимент. Что, если мы поместим крошечного демона в нашу коробку с газом? Демон, который мог разделить молекулы воздуха на горячие и холодные, и в конечном итоге будет отвечать за разделение молекул воздуха, чтобы вернуть систему к низкой энтропии.

Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен в 1935 году поставили мысленный эксперимент, чтобы доказать полноту квантовой теории. Для этого нам нужно знать об одной важной идее квантовой механики, а именно о запутанности, которая в основном означает, что результат одного события (в отношении квантовой частицы или состояния) влияет на другое. Но понятие суперпозиции вступает в игру в квантовой механике. Суперпозиция говорит, что

«Частица может находиться в разных состояниях одновременно. Когда измеряется состояние (волновая функция) частицы, только тогда известно ее первичное состояние.

Это явление сужения называется коллапсом волновой функции в квантовой механике».

В классическом смысле, если мы выбрали ящик из двух ящиков, в каждом из которых находится белый или красный шар, и если в одном ящике окажется красный шар, то в другом ящике, очевидно, должен быть белый шар. Но это не означает, что исход красного шара сделал другой шар белым. Оно всегда было белым. Но с другой стороны, в квантовой механике объекты должны влиять друг на друга. Парадокс ЭПР — это простой случай, в котором используется различие между классическим и квантовым подходами, говорящее о том, что хотя и классический, и квантовый подходы кажутся жизнеспособными для объяснения результатов эксперимента, квантовый подход на самом деле не может.

Это было сделано путем доказательства противоречия, сначала предполагающего простое правило из квантовой механики, а затем приходящего к результату, который невозможен, таким образом делая вывод, что в этой области есть ошибка. Предполагалось, что если у нас есть исходы А и В, но они происходят с разницей в световые годы, то измерение А определенно повлияет на В. Если человек с исходом А открывает ящик, он делит на секунду раньше человека с исходом В. Если А находит мяч красный, то B должен найти белый шар. Но давайте подумаем, что должно произойти в ту долю секунды после того, как А откроет коробку. Они должны передать сообщение В за долю секунды, что физически невозможно, потому что для этого нужно двигаться быстрее скорости света, что нарушает правила общей теории относительности. Таким образом, Эйнштейн считал, что предположения квантовой механики неверны.

Предполагалось, что если у нас есть исходы А и В, но они происходят с разницей в световые годы, то измерение А определенно повлияет на В. Если человек с исходом А открывает ящик, он делит на секунду раньше человека с исходом В. Если А находит мяч красный, то B должен найти белый шар. Но давайте подумаем, что должно произойти в ту долю секунды после того, как А откроет коробку. Они должны передать сообщение В за долю секунды, что физически невозможно, потому что для этого нужно двигаться быстрее скорости света, что нарушает правила общей теории относительности. Таким образом, Эйнштейн считал, что предположения квантовой механики неверны.

Чтобы понять этот парадокс, во-первых, нам нужно четко понимать, что имеется в виду, когда мы говорим «Информация». Проще говоря, все, что видно невооруженным глазом, мы рассматриваем как информацию. Но в области квантовой механики физиков больше интересует квантовая информация. Внутренние свойства всех квантовых частиц, такие как положение, скорость и вращение, записываются для интерпретации информации о любых объектах этой вселенной. Таким образом, «все количество квантовой информации во Вселенной должно быть сохранено».

Таким образом, «все количество квантовой информации во Вселенной должно быть сохранено».

Даже если физическая форма объекта демонтирована, Квантовая информация этого объекта никогда не уничтожается. Теоретически это привело нас к предположению, что квантовая информация об объекте позволит нам создать точно такой же объект с нуля, даже если он будет уничтожен. Но когда мы говорим о черных дырах, все эти принципы теряют свою основу.

Когда объект входит в черную дыру, кажется, что он покинул вселенную. Вся его Квантовая информация становится невосстановимой. Это не означает, что он работает за пределами физики. Некоторые теории предполагают, что информация сохраняется в горизонте событий, и по мере увеличения размера черной дыры увеличивается и размер горизонта событий. На данный момент кажется безопасным предположить, что черная дыра работает по законам физики, пока мы не учтем излучение Хокинга. В течение длительного периода времени черная дыра теряет свое существование, медленно излучая свою энергию.

Ученые предположили, что информация на самом деле закодирована в излучении в какой-то форме или форме, которую мы не можем понять. Это привело к возникновению голографической теории (, первоначально предложенной Хуаном Малдасеной в 1997 г. ), которая утверждает, что квантовая информация может храниться в 2D и что граница нашей наблюдаемой Вселенной на самом деле является 2D, в которой хранится квантовая информация о 3D объектах.

Эрвин Шредингер. Кредит: Ullstein Bild. Изображение: Getty ImagesЭрвин Шредингер — одна из выдающихся фигур в области квантовой механики. Вероятно, он известен тем, чего никогда не делал в реальной жизни, а только в качестве мысленного эксперимента, а именно помещением кота в закрытую коробку. Допустим, внутри коробки находится устройство, и существует 50%-ная вероятность того, что устройство может убить кошку в течение следующего часа. Шрёдингер заварил вопрос

«Каково состояние кота через час?»

Принимая во внимание принципы квантовой механики, Шредингер предположил, что в момент, непосредственно перед тем, как открыть коробку, состояние кошки равно обеим возможным ( суперпозиция ), что он жив и мертв одновременно. Сама идея кажется не поддающейся логике применительно к квантовым частицам, которые могут оставаться одновременно в нескольких состояниях, если их не измерять. Только при вскрытии ящика ( акт измерения ) исход кота становится ясным для наблюдателя. Он нашел работу квантовой механики настолько странной, что полностью отказался от этой области и начал писать о биологии. Но мысленный эксперимент с кошкой Шредингера более реален, чем мы думаем, как и принципы квантовой механики.

Сама идея кажется не поддающейся логике применительно к квантовым частицам, которые могут оставаться одновременно в нескольких состояниях, если их не измерять. Только при вскрытии ящика ( акт измерения ) исход кота становится ясным для наблюдателя. Он нашел работу квантовой механики настолько странной, что полностью отказался от этой области и начал писать о биологии. Но мысленный эксперимент с кошкой Шредингера более реален, чем мы думаем, как и принципы квантовой механики.

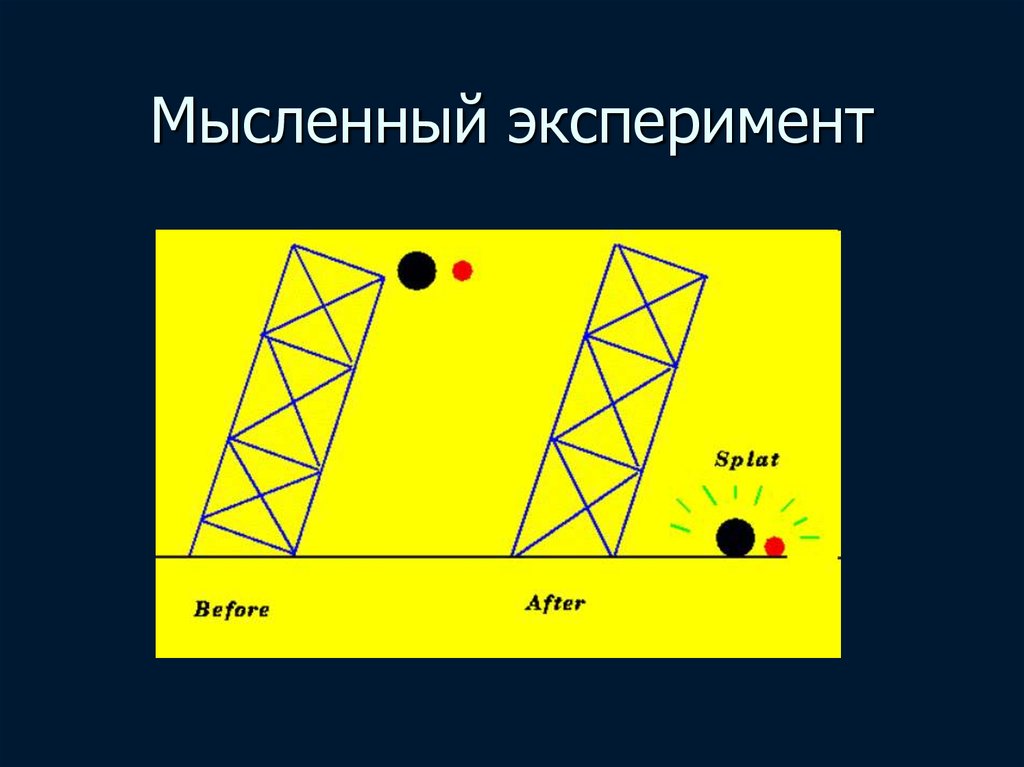

До Галилея в области физики преобладала теория Аристотеля. Суть в том, что более тяжелые предметы падают быстрее, чем более легкие. Таким образом, когда более легкий объект связывается вместе с более тяжелым и падает вместе, более легкий объект имеет тенденцию тянуться и замедлять скорость более тяжелого объекта, и в целом скорость всего составного объекта должна замедляться. Галилей не удовлетворился этим выводом и провел мысленный эксперимент, предложив концепцию, согласно которой независимо от массы объекта, ускорение свободного падения для них обоих остается одинаковым, и оба будут падать с одинаковой скоростью.

Если вы хотите сознаться, вы должны оставить записку тюремщику до моего возвращения завтра утром.

Если вы хотите сознаться, вы должны оставить записку тюремщику до моего возвращения завтра утром.

Это явление сужения называется коллапсом волновой функции в квантовой механике».

Это явление сужения называется коллапсом волновой функции в квантовой механике».