определение и типы — Санкт-Петербургский государственный университет!

TY — JOUR

T1 — Нравственная культура: определение и типы

AU — Артемов, Георгий Петрович

PY — 2016

Y1 — 2016

N2 — В статье рассматриваются различные трактовки понятия «нравственная культура», существующие в современной научной литературе. На основе сравнительного анализа этих трактовок предлагается теоретическая модель, в рамках которой нравственная культура социального сообщества определяется как способ поддержания отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми, а нравственная культура личности – как способность отдельных членов социального сообщества поддерживать отношения взаимного доверия, уважения и взаимопомощи друг с другом. В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.

AB — В статье рассматриваются различные трактовки понятия «нравственная культура», существующие в современной научной литературе. На основе сравнительного анализа этих трактовок предлагается теоретическая модель, в рамках которой нравственная культура социального сообщества определяется как способ поддержания отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми, а нравственная культура личности – как способность отдельных членов социального сообщества поддерживать отношения взаимного доверия, уважения и взаимопомощи друг с другом. В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.

В статье также выделяются различные типы нравственной культуры, соответствующие основным стадиям исторического развития общества: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. В соответствии с доминирующими на этих стадиях историческими видами морали (традиционный, рациональный и пострациональный) в статье предлагается выделить три типа нравственной культуры: культуру подражания, культуру подчинения и культуру убеждения. В реальном нравственном поведении представителей различных социальных сообществ перечисленные типы нравственной культуры проявляются в разных пропорциях, но их объединяет то, что все они в той или иной степени способствуют поддержанию отношений взаимного доверия, уважения и взаимопомощи между людьми. В то же время эти типы нравственной культуры в различной степени препятствуют распространению взаимной подозрительности, пренебрежения и безразличия в социальном взаимодействии людей.

KW — мораль, нравственная культура, типы нравственной культуры

M3 — статья

VL — 1

SP — 75

EP — 91

JO — Дискурсы этики

JF — Дискурсы этики

SN — 2306-9430

IS — 12

ER —

Нравственная культура как ценностно-смысловая система Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2012 Философия. Психология. Социология Выпуск 3 (11)

УДК 008

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СИСТЕМА

Е.Н. Яркова

Предложена оригинальная типология нравственной культуры как ценностно-смысловой системы. Ключевые слова: нравственная культура; типология; традиционализм; утилитаризм; креативизм.

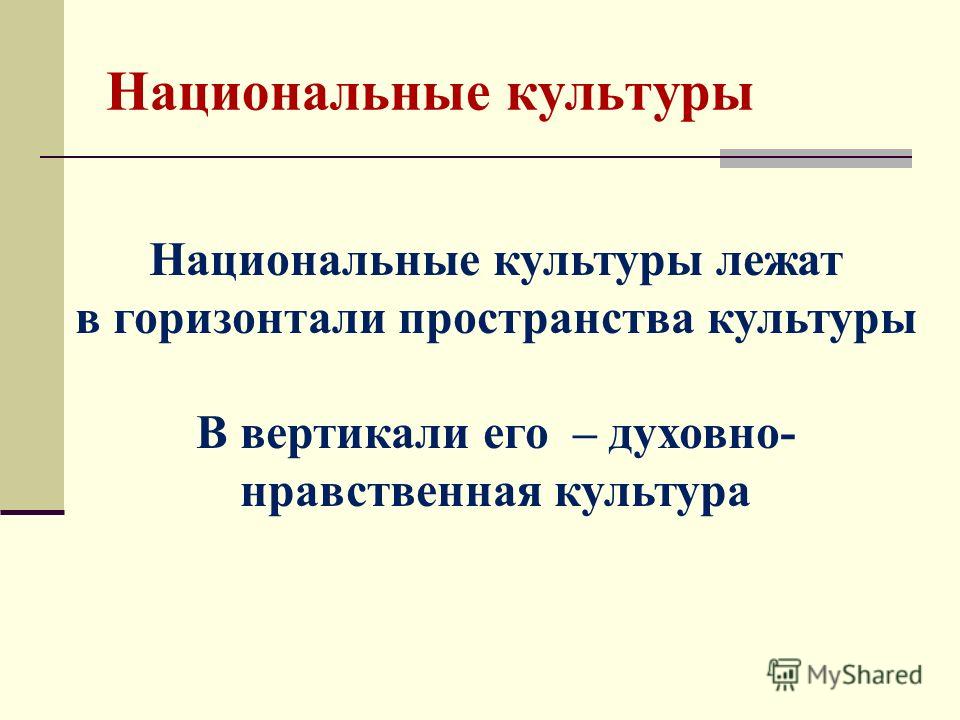

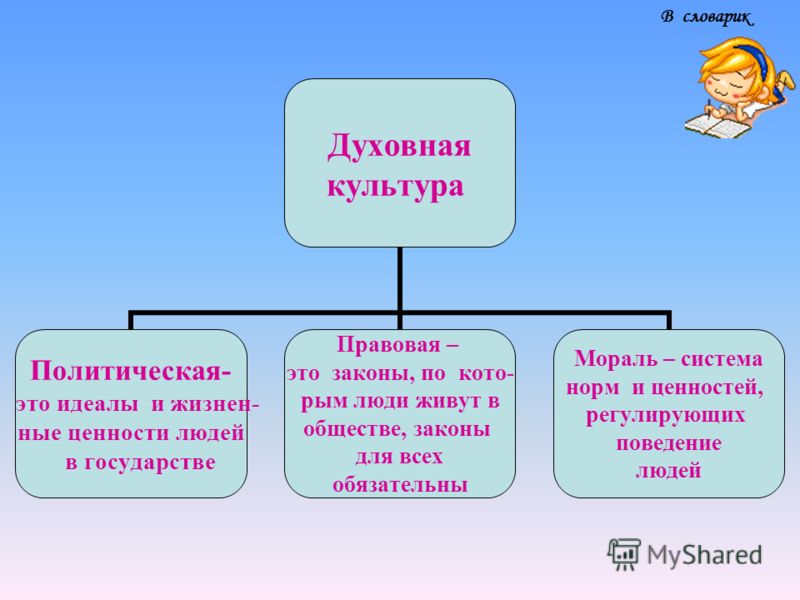

В широком — феноменальном — смысле нравственную культуру можно определить как форму культуры, объединяющую такие культурные феномены, как обычаи, нравы, мораль, этика, этикет, этос, т. е. как совокупность культурных институтов, призванных выполнять прямо или косвенно функцию нормативной регуляции общества.

е. как совокупность культурных институтов, призванных выполнять прямо или косвенно функцию нормативной регуляции общества.

В узком — ноуменальном — смысле нравственная культура предстает как система ценностей и смыслов, составляющих нормативнорегулятивный уровень культуры и соответственно сущностное основание этики, морали, нравственности и т.д.

Существенная особенность нравственной культуры — ее аттрактивная роль в культуре. Едва ли не общим местом в культурологической литературе является квалификация нравственной культуры как ведущей формы культуры. Например, Ахиезер рассматривает нравственность как определяющий аспект культуры, как форму культуры, дающую основание человеческой деятельности от личности до общества, от малой группы до всего человечества [1, с. 299-300]. Нечто похожее находим у Швейцера, утверждающего, что «среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой» [23, с. 115]. В чем причина лидирующей роли нравственной культуры относительно иных форм культуры?

Очевидно в том, что нравственная культура вездесуща, она выступает как некий вечный спутник человеческой деятельности вне зависимости от ее сферы. При этом нравственная культура не просто атрибутивное свойство человеческого действия, она его компас и главный ориентир. Нравственная культура — ядро

культуры, вокруг которого вращаются другие формы культуры — политическая, экономическая, научная, художественная.

Высокая значимость нравственной культуры рождает такое достаточно широко бытующее в культурологическом знании явление, как редукция культуры как таковой к нравственной культуре. Такого рода мыслительная процедура осуществляется посредством отождествления нравственности с культурой и трактовки безнравственных явлений как некультуры или антикультуры.

Важен еще один момент — нравственная культура есть форма культуры, в которой ценностно-смысловые основания культуры предстают в наиболее обнаженном, «чистом» виде. Более того, этика, мораль — культурные феномены, в рамках которых артикулируются аксиологические основания культуры, ее сущностное содержание. Этику как важнейший элемент нравственной культуры можно рассматривать как самосознание культуры, ее внутреннюю саморефлексию. Поэтому, как представляется, наиболее короткий путь выявления специфики той или иной исторически сложившейся культуры-цивилизации — анализ ее нравст-

Яркова Елена Николаевна — доктор философских наук, профессор кафедры философии; Тюменский государственный университет; 625003, Тюмень, ул. Семакова, 10; fellowsoldier86@mail.ru.

венного содержания, нравственных идеалов и норм.

В структурном плане нравственная культура представляет собой сложную конструкцию, которую можно рассматривать с разных позиций, выделяя разные ее уровни и элементы.

Исходной позицией структурного анализа нравственной культуры, очевидно, должна выступать позиция феноменализма, выделяющая в пространстве нравственной культуры различные ее формы, социальные, этнические и т.д. модификации. Как представляется, нравственная культура являет собой единство трех основных ее форм, отличающихся по степени рефлексивного осмысления бытующих нравственных норм: обыденную нравственность, мораль и этику.

Исторически наиболее ранней формой нравственной культуры, по общему убеждению историков, культурологов, антропологов, являются прорастающие на почве архаики обыденные нравы. История их возникновения уходит корнями в эпоху палеолита. Ю.М. Бородай полагает, что тайна превращения биологического стада в простейший общественный организм заключается в постепенном становлении сверхбиологических принципов объединения, нравственных самоограничений — табу [5, с. 85].

Мораль как начальный уровень рефлексивного осмысления бытующих нравственных норм, как «отцеженная, уплотненная и засохшая в нормы и предписания форма нравственности» (Библер) возникает значительно позднее обыденных нравов. Рождение в человеческом сознании способности критического отношения к сущему и противопоставления ему некоторого идеального должного порядка

О.Г. Дробницкий связывает с периодом расшатывания родо-общинных отношений [9, с. 80].

Позднее морали возникает этика. Будучи одним из продуктов культуры «осевого времени», она появляется вследствие актуализации

абстрактно-логического, рационалистического, критического по своему духу мышления. Этика — «неспокойная совесть морали» (Т.В. Адорно) — формируется как рефлексия второго порядка, теория морали, объясняющая, аргументирующая и систематизирующая моральные принципы. Действительно, с определенного момента мораль начинает нуждаться в обосновании разумом, ей становится необходима санкция разума на то, чтобы называться моралью.

Помимо нравственности, морали и этики как основных форм нравственной культуры, существуют и иные формы. В частности, этос, который современные авторы рассматривают как промежуточный уровень между изменчивыми, пестрыми нравами и собственно моралью, между «сущим» и «должным», как «полу-мораль», «полунравы», «полуэтика» [2, с. 3740]; и этикет, традиционно определяемый как формализованная нравственность.

Разумеется, феноменалистический план структурного анализа нравственной культуры не ограничен выделением основных ее форм. Нравственная культура являет собой необычайное богатство культурных феноменов. Можно дифференцировать и специфицировать нравственную культуру исходя из ее принадлежности к определенному социальному сегменту, религиозной традиции, профессиональной группе, этнической общности, личности и т.д.

В ноуменальном плане нравственная культура представляется как система ценностей и смыслов, лежащих в основании любой, безотносительно к ее предмету, деятельности и взаимодействия людей. Ценностно-смысловое содержание нравственной культуры оформляется при помощи системы некоторых лексических единиц, которые на уровне этикофилософской рефлексии рассматриваются как фундаментальные этические понятия, или универсалии.

Одно из такого рода лексем-понятий — «высшее благо», которое определяется как высшая ценность, — метасмысл нравственной

культуры. Высшее благо интерпретируется как источник всех благ и конечная цель всех устремлений. Синонимичным лексеме-понятию «высшее благо» выступает понятие «добро», которое, подобно понятию «благо», является не только ценностным, но и оценочным понятием, обозначающим не только сам образец, но позитивную роль чего-либо в его отношении к образцу. Вместе со своей антитезой — злом — добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, отвечающего содержанию требований нравственности и противоречащего им. С помощью идеи добра оценивают действия отдельных лиц и социальную практику. Понятие «добро» сопрягается с понятием «добродетель». Добродетель интерпретируется как деятельностное воплощение добра, способность и готовность следовать добру и, соответственно, мера морального совершенства человека. Именно через добродетель человек приближается к высшему благу — добру. Понятие «добродетель», в свою очередь, соотносится с понятием «должное», которое может конкретизироваться как нравственный долг. Должное обусловлено добром как ценностью, и, наоборот, добро превращается в добродетель как деятельностное исполнение человеком долга. Наконец, значимой этической универсалией является понятие «идеал», интерпретируемое как высшая цель деятельности, как наиболее общее представление о должном, а в нормативном плане как нравственный эталон личности.

Вместе со своей антитезой — злом — добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, отвечающего содержанию требований нравственности и противоречащего им. С помощью идеи добра оценивают действия отдельных лиц и социальную практику. Понятие «добро» сопрягается с понятием «добродетель». Добродетель интерпретируется как деятельностное воплощение добра, способность и готовность следовать добру и, соответственно, мера морального совершенства человека. Именно через добродетель человек приближается к высшему благу — добру. Понятие «добродетель», в свою очередь, соотносится с понятием «должное», которое может конкретизироваться как нравственный долг. Должное обусловлено добром как ценностью, и, наоборот, добро превращается в добродетель как деятельностное исполнение человеком долга. Наконец, значимой этической универсалией является понятие «идеал», интерпретируемое как высшая цель деятельности, как наиболее общее представление о должном, а в нормативном плане как нравственный эталон личности.

Разумеется, названные понятия очерчивают лишь общие контуры концептуального каркаса нравственной культуры. Кроме этого, структура, обозначенная названными лексемами, является своего рода «пустой структурой» — заполняемой различным ценностно-смысловым содержанием. Нравственная культура исторически и социально изменчива. Каждая нравственная традиция дает свое смысловое наполнение понятиям блага, добра, добродетели, долга, идеала. Собственно говоря, нравственную культуру человечества можно представить как некие грандиозные вариации basso ostinato — на неизменный бас.

Многообразие ценностно-смысловых модификаций нравственной культуры делает чрезвычайно актуальной их типологию. Только посредством отнесения к неким идеальным ти-

пам возможно выявление специфических особенностей нравственной культуры той или иной эпохи, того или иного социального слоя, той или иной конфессиональной общности или профессиональной группы.

Собственно говоря, сама идея типологии нравственной культуры достаточно нетривиальна, поскольку традиционно типизировалась не нравственная культура, но лишь ее части — нравственность, мораль, этика. Современная учебная литература по этике предлагает типизацию нравственности по историкосоциальному критерию, мораль и этика чаще всего типизируется по персоналиям или этикофилософским школам [24].

В отечественной этико-философской мысли XX века лидирующие позиции занимал формационный подход, в рамках которого специфика нравственной культуры того или иного социального слоя определялась его местом в системе производственных отношений [14]. Нельзя отрицать эвристичности формационного подхода, объяснительный потенциал которого едва ли исчерпан. Однако, фокусируя внимание на социально-экономических аспектах дифференциации нравственной культуры, он в той или иной степени нивелирует ее ценностносмысловые аспекты, следовательно, до конца не раскрывает ее содержательную специфику. Такого рода специфика может быть выявлена посредством апелляции к семантико-

аксиологическому критерию, в рамках которого акцентировались бы не социальноэкономические, но ценностно-смысловые различия.

Типология нравственной культуры по се-мантико-аксиологическому основанию открывает возможность сопоставления ценностносмыслового содержания различных исторических форм нравственной культуры. И, следовательно, делает более объемной картину нравственной культуры разных эпох. Три типа нравственной культуры — традиционный, утилитарный, креативный — это три типа интерпретации таких этических универсалий, как благо, добро, добродетель, должное, идеал и т.д. При этом наряду с чистыми типами могут быть типологические гибриды, в рамках которых смысловые интерпретации неоднородны, могут быть отнесены к двум или трем типам.

Что касается материала для такого рода типологического анализа, то им может служить этическая мысль, которая концептуализирует бытующие нравственные идеалы, а также моральные нормы. Конечно, типология нравственной культуры и типология этики — разные вещи: типология этики сводится к типологии объяснительных конструкций, типология нравственности — к типологии ценностей и смыслов.

Нравственная культура традиционного типа

Традиционная нравственная культура полагает в качестве высшего блага Абсолют — единое, безначальное и бесконечное, противопоставленное всякому конечному бытию первоначало всего сущего. В традиционалистской интерпретации высшее благо онтологично и принадлежит космическому контексту. Оно рассматривается как источник нравственных норм, значимость которых признается универсальной и ничем не ограниченной. Пользуясь терминологией И. Канта, традиционную нравственность можно назвать гетерономной, поскольку нормы поведения черпаются не из человеческого разума, но из иного, внешнего источника [11, с. 219-220]. Абсолют рассматривается как воплощение добра и наоборот — добро предстает как безусловная, заданная абсолютом ценность, выступающая мерилом нравов и нравственных начал. Облаченный в форму категорического императива, традиционалистский моральный закон квалифицируется как отражение единого, высшего универсального закона бытия. Вследствие этого моральный долг в рамках традиционализма жестко фиксирован. Соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека толкуется как моральная твердость человека в соблюдении им морального долга. Что касается нравственных идеалов, то таковые интерпретируются традиционалистской нравственностью как некоторая заданная Абсолютом неизменная и независимая от творческих усилий человека идеальная реальность.

Спутником традиционализма является догматизм, суть которого заключается в слепой приверженности установленным моральным требованиям, без разумного их осмысления, без анализа конкретной ситуации, в которой они исполняются, без понимания последствий, ко-

торые из них вытекают. Отсюда произрастает и такая особенность традиционной нравственной культуры, как ее жесткая смысловая дуали-стичность. Традиционалист видит мир в чернобелом цвете, разделенным на две части — добро и зло, добродетель и порок, должное и сущее. Симптоматично, что философское осмысление традиционной нравственности и морали осуществляется в этической традиции абсолютизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла, добродетели и порока трактуются как извечные и неизменные, абсолютные начала (законы вселенной, априорные истины или божественные заповеди).

Отсюда произрастает и такая особенность традиционной нравственной культуры, как ее жесткая смысловая дуали-стичность. Традиционалист видит мир в чернобелом цвете, разделенным на две части — добро и зло, добродетель и порок, должное и сущее. Симптоматично, что философское осмысление традиционной нравственности и морали осуществляется в этической традиции абсолютизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла, добродетели и порока трактуются как извечные и неизменные, абсолютные начала (законы вселенной, априорные истины или божественные заповеди).

Необходимо отметить, что традиционализм представляет собой исторически наиболее ранний тип нравственной культуры. Ориентация на традиционализацию в определенном смысле связана с изначально присущим человеку культурным консерватизмом. Страх утраты накопленного культурного опыта — сформированных путем длительных поисков, проб и ошибок оптимальных стратегий бытия — приводил к сакрализации этого опыта, его сублимации в форме обычаев, ритуалов, воспринимаемых как незыблемые, не подлежащие критике образцы поведения и деятельности. К. Мангейм определяет традиционализм как нерефлектирующую приверженность прошлому [13].

В истории мировой культуры традиционализм представлен очень широко. Воплощением традиционализма является, например, нравственная культура древнего индуизма. В качестве Высшего блага древнеиндуистское нравственное сознание полагает Брахму или Брахмана («благоговение») — безличное абсолютное духовное начало, верховное божество и «прародителя всего мира» [10, I, 9.]. Человек в таком контексте рассматривается как носитель абсолютного духовного начала, его индивидуальная душа определяется как тождественный Брахману Атман: «Именно атман — все боги; вселенная содержится в атмане, ибо атман производит соединение этих одаренных телом с действием» [10, XII, 119]. Созданием Брахмана объявляется дхарма — универсальный порядок, моральный закон, долг, добродетель, нравственный идеал, совокупность норм, определяющих добродетель человека. Дхарма отождествляется с высшим духовным началом человека — Ат-маном. Таким образом, человек рассматривает-

Дхарма отождествляется с высшим духовным началом человека — Ат-маном. Таким образом, человек рассматривает-

ся как носитель дхармы — высшего закона бытия, а сам нравственный закон приобретает форму категорического императива. В качестве негативного коррелята дхармы выступает ад-харма — воплощение хаоса, аморальности, порока, безнравственности. В сущности, дхарма и адхарма есть воплощения добра и зла. Симптоматично, что в качестве арбитра, устанавливающего, что есть добро и зло, в древнеиндуистской нравственной традиции выдвигается Брахма. В Законах Ману указывается, что для различения деяний Брахма отделил дхарму от адхармы [10, I, 26], не случайно корнями дхармы объявляются Веды — священное предание [10, II, 6]. При этом авторитет Вед представляется непререкаемым, поскольку установленные в них нормы не подлежит критическому осмыслению: «Когда имеется противоречие в двух отрывках из священного откровения, они оба считаются дхармой, потому что они оба объявлены правильной дхармой» [10, II, 14]. Дхарма столь детально нормируют жизнь человека, что практически не оставляет места для свободного выбора, в сущности, человек превращается в послушного исполнителя предписанной роли. Если учесть, что такого рода роли различны для разных варн, то становится еще более очевидной внешняя жесткая моральная детерминация поведения человека: «Лучше

своя дхарма, плохо исполненная, чем хорошо исполненная чужая, так как живущий [исполнением] чужой дхармы немедленно становится изгоем» [10, X, 97]. В этом плане Законы Ману являются воплощением принципа «то, что не разрешено — запрещено». Что касается жизненных ситуаций, относительно которых нет конкретных нормативным указаний, то здесь главным авторитетом объявляются брахманы как агенты Брахмы, призванные установить норму поведения для каждого случая: «Если возникнет [вопрос]: “Как быть, если [что-нибудь] не упомянуто в [сборниках наставлений в] дхарме?” — то, что ученые (Aista) брахманы объявят, несомненно, является дхармой» [10, XII, 108]. Необходимо отметить, что нравственная культура древнего индуизма содержит достаточно жесткий смысловой механизм кармического воздаяния, обеспечивающий исполнение нравственных норм: «…человек, следуя дхарме, объявленной в священном откровении и священном предании, достигает в этом мире

Необходимо отметить, что нравственная культура древнего индуизма содержит достаточно жесткий смысловой механизм кармического воздаяния, обеспечивающий исполнение нравственных норм: «…человек, следуя дхарме, объявленной в священном откровении и священном предании, достигает в этом мире

славы, после смерти — наивысшего блаженства» [10, II, 9]. Таким образом, дхармашастра — учение о должном и запретном — превращается в главное руководство всей жизни человека и основу нравственной культуры.

Иллюстрацией нравственного традиционализма может служить Конфуцианство, которое, будучи в целом неоднородно, содержит значительную долю традиционалистских ценностей и смыслов. Значительный заряд традиционализма несет на себе мусульманская нравственная культура. Элементы традиционализма содержится в христианской нравственной культуре в многообразии ее модификаций. В христианском понимании высшее благо есть Бог, отношением к Богу определяются нравы и добродетели. Долг человека заключается в том, чтобы исполнять волю Божью. Однако нравственность Христа выражается не во внешних жестко фиксированных нормах, но во внутреннем смысле морального закона, суть которого есть любовь [8]. Иными словами, в нравственной культуре христианства преодолевается жесткий внешний нравственный детерминизм традиционализма, рождается проблема морального выбора.

Нравственная культура утилитарного типа

Утилитарная нравственная культура полагает в качестве высшего блага пользу человека, общества. Показательно, что равнозначным понятию «польза» в утилитаристском дискурсе выступает понятие «интерес». Ключевая идея утилитаризма — идея возведения материального и социального благополучия человека, общества в статус высшего блага. Добро в таком контексте отождествляется с пользой, польза выступает как мерило нравов и нравственных начал. Она рассматривается как источник нравственных норм, соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека понимается как его готовность служить на благо общества, других людей. Однако «польза» — понятие относительное, соответственно, утилитаризм неотделим от релятивизма. Моральный закон утилитаризма отливается в форму утилитаристской максимы — «нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку или обществу». Вследствие этого моральный долг не фиксирован: образцы поведения становятся за-

Она рассматривается как источник нравственных норм, соответственно, добродетель как мера морального совершенства человека понимается как его готовность служить на благо общества, других людей. Однако «польза» — понятие относительное, соответственно, утилитаризм неотделим от релятивизма. Моральный закон утилитаризма отливается в форму утилитаристской максимы — «нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку или обществу». Вследствие этого моральный долг не фиксирован: образцы поведения становятся за-

висимыми от ситуационной пользы, приобретают динамичный, изменчивый характер [25].

Что касается нравственных идеалов, то таковые интерпретируются утилитаристской нравственностью как некоторая обусловленная принципом пользы идеальная реальность, представляющая собой достаточно нестабильное образование. Вследствие этого утилитарная нравственная культура менее дуалистична — квалификация каких-либо явлений, поступков как добра или зла не является раз и навсегда определенной, жестко фиксированной. Симптоматично, что философское осмысление утилитарной нравственности и морали осуществляется в этической традиции релятивизма, в рамках которой моральные принципы добра и зла трактуются как исторически и социально изменчивые и связанные с интересами людей.

Необходимо отметить, что утилитаризм, подобно традиционализму, представляет собой исторически достаточно ранний тип нравственной культуры. Можно предположить, что ориентация на принцип пользы лежала у истоков культуры как таковой. Первой попыткой этикофилософской концептуализации утилитаризма можно считать этику софистов. Однако как целостная законченная система утилитаризм оформляется достаточно поздно — в эпоху модернизации.

Примером нравственной культуры утилитаризма можно считать западную нововременную буржуазную нравственную культуру. Понятие «буржуазная нравственная культура» поливалентно, поэтому необходимо уточнить, что речь идет о тех нравственных нормах, моральных добродетелях, этических принципах, носителями которых выступала нововременная западная буржуазия и выразителями которого выступали буржуазные идеологи. М. Оссовская утверждает, что: «.буржуазной нравственности . в качестве конкретно-исторического явления соответствует нравственность западноевропейской и американской мелкой буржуазии, — нравственность, полностью сложившаяся в XVII веке и в эпоху либерализма, все более широко распространявшаяся также среди мелких капиталистов, с одной стороны, и среди рабочей аристократии наиболее богатых стран — с другой» [17, с. 250].

Понятие «буржуазная нравственная культура» поливалентно, поэтому необходимо уточнить, что речь идет о тех нравственных нормах, моральных добродетелях, этических принципах, носителями которых выступала нововременная западная буржуазия и выразителями которого выступали буржуазные идеологи. М. Оссовская утверждает, что: «.буржуазной нравственности . в качестве конкретно-исторического явления соответствует нравственность западноевропейской и американской мелкой буржуазии, — нравственность, полностью сложившаяся в XVII веке и в эпоху либерализма, все более широко распространявшаяся также среди мелких капиталистов, с одной стороны, и среди рабочей аристократии наиболее богатых стран — с другой» [17, с. 250].

Типичная для утилитаризма направленность на земное благополучие, измеряемое

принципом пользы, пронизывает нравственную культуру буржуа. Буржуазным моралистом номер один по праву считают «великого наставника юного капитализма» Бенджамина Франклина. Теоретик, пропагандист и популяризатор буржуазной морали, Франклин не только в своих трудах, но и в жизни придерживался убеждения, согласно которому добродетель следует измерять полезностью, соответственно, материальное и социальное благополучие следует рассматривать как высшую ценность и цель. Призыв к обогащению является ядром франк-линовской системы. Обогащение рассматривается как профессиональное призвание, святой долг и обязанность гражданина. Симптоматично, что Франклин придерживается мнения, согласно которому добродетель не является самоценностью — она лишь необходимое условие обогащения. Добродетельным следует быть, по Франклину, потому что это способствует накоплению богатства, пороки следует искоренять, потому что они препятствуют обогащению. При этом он полагал, что для достижения желаемого результата необходимо строго придерживаться определенной системы нравственных норм — добродетелей, отступление хотя бы от одной из них становится препятствием на пути достижения успеха и экономического процветания [22]. Таким образом, проповедуемые Франклином моральные нормы получают утилитарное обоснование, они верифицируются при помощи критерия выгоды. Франклин превращает делание денег, денежный расчет в добродетельные деяния, достойные порядочных людей. Обогащение из греховной страсти превращается в долг каждого человека и гражданина.

Таким образом, проповедуемые Франклином моральные нормы получают утилитарное обоснование, они верифицируются при помощи критерия выгоды. Франклин превращает делание денег, денежный расчет в добродетельные деяния, достойные порядочных людей. Обогащение из греховной страсти превращается в долг каждого человека и гражданина.

Конечно, в миссии пропагандиста буржуазной морали Франклин не был одинок. Рупором буржуазной морали служили, например, гражданские катехизисы, созданные в эпоху Великой французской революции. Главным принципом, выдвигаемым в такого рода сводах моральных норм, был утилитарный принцип: «Быть добродетельным — значит руководствоваться тем, что полезно для человека и общества» [17, с. 406].

Более детальную расшифровку идеи утилитаризма получают в творчестве Т. Гоббса и Д. Локка. Социально-этические концепции этих мыслителей содержат теоретическое обоснова-

ние и моральную аргументацию важнейших положений массового буржуазного утилитаризма. Например, моральным героем Гоббса является эгоистический индивид, ориентированный на пользу, власть, успех. Стремление каждого индивида к удовлетворению природных потребностей — телесных и душевных (честолюбие) — квалифицируется Гоббсом как «естественный закон»: «Естественный закон есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средства к ее сохранению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни» [7, с. 149]. При этом, как мыслит Гоббс, в вопросах благополучия, выгоды и самосохранения не может быть верховного авторитета, поскольку любое умозаключение носит частный и ограниченный характер. И поскольку «каждый сам является судьей в вопросах собственного самосохранения и благополучия», следует предоставить самому индивиду право на различение добра и зла. Таким образом, Гоббс выступает не просто как апологет утилитарной нравственности, но как «.защитник утилитарной автономии, он делает акцент не на выгоде просто, а на самостоятельно усмотренной выгоде.» [21, с. 237].

Таким образом, Гоббс выступает не просто как апологет утилитарной нравственности, но как «.защитник утилитарной автономии, он делает акцент не на выгоде просто, а на самостоятельно усмотренной выгоде.» [21, с. 237].

Наиболее полное, и систематизированное, и последовательное отражение буржуазный утилитаризм находит в трудах представителей классического утилитаризма — И. Бентама, Дж.Ст. Милля. Ключевой проблемой классических утилитаристов становится главное противоречие утилитаризма — противостояние общественных и индивидуальных интересов, конфликт единичного и всеобщего блага, частной и всеобщей пользы. Приверженец социального номинализма, Бентам интерпретирует общество как сумму составляющих его индивидов, соответственно, общественный интерес понимается им как сумма интересов отдельных членов, соответственно, всеобщее счастье трактуется как сумма счастья индивидуальных судеб. «Напрасно толковать об интересе общества, не понимая, что такое интерес отдельного лица», — пишет Бентам [3, с. 11]. Тезис Бента-ма — «максимум возможного счастья для наибольшего числа лиц» — защищает идею гармонии частных интересов. Средством достижения такого рода гармонии, в видении Бентама,

должна служить «моральная арифметика» — расчет полезного эффекта всех принимаемых решений. Мораль, следовательно, превращается в искусство калькуляции, количественного анализа удовольствий, с тем чтобы производить наибольшую сумму счастья. Таким образом, в этике Бентама проступают элементы рационализма, хотя, несомненно, утилитарного свойства, поскольку ведущим принципом остается принцип пользы.

Последователь Бентама Дж.Ст. Милль также полагал, что основу морали составляет принцип пользы, который определяет все частные цели человека. При этом польза, в видении Милля, заключается в счастье человека. Соответственно, добродетель ценна не сама по себе, а как средство достижения пользы-счастья. Милль иначе, чем Бентам, решает проблему соотношения общей и индивидуальной пользы. Стремясь смягчить холодную рассудочность, присущую утилитарной этике Бентама, романтизировать утилитаризм, Дж.Ст. Милль связывал свободу с принципом полезности. Он полагал, что индивидуальная свобода в обществе не должна ограничиваться, т.к. она способствует достижению людьми счастья и процветания: «.свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, оно есть . элемент, сопутствующий тому, что обозначается выражениями: цивилизация, образование, воспитание просвещение.» [16, с. 302]. Решая, как совместить социальную справедливость со свободой индивида, Милль уповал на воспитание и образование, способствующие развитию альтруизма, укрепляющие общественную солидарность: «… утилитариан-ский принцип требует, чтоб каждый индивидуум был доведен до сознания, что его собственное счастье для него невозможно, если его поступки будут противоречить общему счастью, — он требует, чтоб стремление к общему счастью сделалось обычным мотивом поступков каждого индивидуума и чтобы этот мотив имел широкое и преобладающее значение в человеческой жизни» [16, с. 115].

Милль иначе, чем Бентам, решает проблему соотношения общей и индивидуальной пользы. Стремясь смягчить холодную рассудочность, присущую утилитарной этике Бентама, романтизировать утилитаризм, Дж.Ст. Милль связывал свободу с принципом полезности. Он полагал, что индивидуальная свобода в обществе не должна ограничиваться, т.к. она способствует достижению людьми счастья и процветания: «.свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, оно есть . элемент, сопутствующий тому, что обозначается выражениями: цивилизация, образование, воспитание просвещение.» [16, с. 302]. Решая, как совместить социальную справедливость со свободой индивида, Милль уповал на воспитание и образование, способствующие развитию альтруизма, укрепляющие общественную солидарность: «… утилитариан-ский принцип требует, чтоб каждый индивидуум был доведен до сознания, что его собственное счастье для него невозможно, если его поступки будут противоречить общему счастью, — он требует, чтоб стремление к общему счастью сделалось обычным мотивом поступков каждого индивидуума и чтобы этот мотив имел широкое и преобладающее значение в человеческой жизни» [16, с. 115].

К утилитарному типу можно отнести нравственную культуру социализма. Изобретателем термина «социалистический утилитаризм», очевидно, следует считать А.В. Луначарского, настаивающего на том, что социалистический утилитаризм следует отличать от мещанского,

которому: «.свойственны вершковые и грошовые черты. У нас каждая польза, даже самая маленькая, связана, в конце концов, с гигантской полезностью — именно с социалистическим строительством во всем его целом» [12, с. 118]. Специфика социалистического утилитаризма заключается, как это следует из слов Луначарского, в утверждении в качестве высшего блага общественной пользы, соответственно, редукции индивидуальной пользы к общественной пользе. В учебном пособии по марксистской этике читаем: «Коммунистическая мораль — это мораль коллективизма. Она не совместима с эгоизмом, себялюбием, своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные и личные интересы. Ее основополагающий принцип — “один за всех, все за одного”» [14, с. 195]. Основной добродетелью, позиционируемой коммунистической моралью, является труд на общее благо: «.склонность к труду сама по себе не делает человека нравственным. Для этого необходимо в трудовой деятельности преследовать общественный интерес» [14, с. 213].

Она не совместима с эгоизмом, себялюбием, своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные и личные интересы. Ее основополагающий принцип — “один за всех, все за одного”» [14, с. 195]. Основной добродетелью, позиционируемой коммунистической моралью, является труд на общее благо: «.склонность к труду сама по себе не делает человека нравственным. Для этого необходимо в трудовой деятельности преследовать общественный интерес» [14, с. 213].

В целом утилитаризм как тип нравственности — явление, не ограниченное во времени и пространстве. Например, этический утилитаризм XX в. отличается разнообразием вариантов — это утилитаризм поступка, утилитаризм правила, утилитаризм мотива, мировой утилитаризм, стратегический утилитаризм [15].

Нравственная культура креативного типа

Креативная нравственная культура характеризуется полаганием в качестве высшего блага творчества, которое рассматривается как главная цель, ценность, воплощение добра. Отношение к творчеству выступает как мерило нравственной зрелости общества, соответственно, творчество квалифицируется как главная добродетель и мера морального совершенства человека. Таким образом, креативизм делает упор не на оценке поступка, но на творческом развитии личности. Моральный закон в рамках креативизма — это закон самоорганизации, саморазвития, который зиждется на соединении идеалов свободы и ответственности личности. Основным принципом самоорганизации, саморазвития выступает принцип морального выбора, который осуществляется на основе анализа и синтеза различных элементов действительно-

сти. При этом действительность понимается широко как природная, социальная, духовная, личностная реальность. Нравственные нормы креативизма формируются в результате синтеза сложившихся трансцендентных и имманентных, абсолютных и относительных, сакральных и профанных смыслов. С точки зрения креати-визма моральные нормы не могут быть сформулированы как набор рекомендаций и запретов. Равно как целью нравственного воспитания является не усвоение некоторой догмы, но нравственное совершенство человеческой природы. Креативная нравственная культура утверждает высшую роль человеческого духа, разума как источника морали.

С точки зрения креати-визма моральные нормы не могут быть сформулированы как набор рекомендаций и запретов. Равно как целью нравственного воспитания является не усвоение некоторой догмы, но нравственное совершенство человеческой природы. Креативная нравственная культура утверждает высшую роль человеческого духа, разума как источника морали.

Пользуясь терминологией И. Канта, креа-тивистскую нравственность можно назвать автономной, поскольку она позиционирует условие, согласно которому поведение человека регулируется не извне, а изнутри. Иными словами, личность совершает или не совершает какие-либо поступки не потому, что ищет одобрения некоторого внешнего авторитета, а потому, что опирается на свои внутренние убеждения, на развитую систему личностных ценностей [11, с. 219-220]. Главное отличие креативной морали — процессуальность, ориентация на постоянное наращивание творческого потенциала. Именно креативная нравственность создает наиболее эффективные образцы деятельности человека, воспитывает человека как субъекта творчества — «негэнтропийной» деятельности.

Если говорить о конкретно-исторических формах креативной нравственной культуры, то элементы таковой можно обнаружить в культуре Античности, Возрождения, Нового времени, однако нравственная культура креативизма, в определенном смысле, — это будущее нравственной культуры человечества. Более всего контуры этого будущего проступают в этике экзистенциализма, в рамках которой концептуализируется креативный тип морального сознания.

Например, Н.А. Бердяев выдвигает идею этики творчества, которую он рассматривает как высшую и наиболее зрелую форму нравственного сознания [4, с. 129]. Согласно Бердяеву, сама нравственная жизнь, нравственные оценки и деяния носят творческий характер, соответственно, творческое отношение ко всей жизни есть не только право, но долг человека.

Бердяев квалифицирует творческое напряжение как нравственный императив, подчиняющий все сферы жизни человека. Философ убежден, что не существует застывшего статичного нравственного порядка, подчиненного единому нравственному закону, соответственно, человек не пассивный исполнитель законов этого миропорядка, но изобретатель и творец. Этика творчества, в видении Бердяева, утверждает ценность индивидуального и единичного: «Каждый индивидуальный человек должен нравственно поступать как он сам, а не как другой человек, его нравственный акт должен вытекать из глубины его нравственной совести» [4, с. 123]. Однако, как полагает Бердяев, творчество не эгоистично, поскольку отрешает человека от самого себя и направляет на высший мир. Бердяев определяет этику творчества как этику энергетическую и динамическую. Он утверждает, что в основе жизни лежит энергия, а не закон, именно энергия создает закон. В интерпретации Бердяева, повышение энергии жизни, творческий подъем есть один из критериев нравственной оценки: «Добро есть радий в духовной жизни.» [4, с. 131]. Философ полагает, что для этики творчества основное значение имеет творческое воображение. Он пишет: «Существует нравственное воображение, творящее образ лучшей жизни. Сила творческого воображения есть принцип таланта в нравственной жизни» [4, с. 130].

Идея креативной нравственной культуры развивается другими экзистенциалистами, например Ж.-П. Сартром, который для обозначения такого рода культуры вводит понятие «мораль непредопределенности» [20]. Сартр выступает против морали долга. Долг для него — попытка ограничить или снять творческий элемент в индивидуальном действии. В видении Сартра, человек осужден быть свободным, свобода есть условие и цель человеческого существования. Сартр утверждает, что человеческое бытие не содержит в себе никаких предзадан-ных свойств и характеристик, из которых можно было бы вывести какие-либо предписания для его поведения. Философ полагает, что ценности не записаны в вещах, а творятся человеком, при этом творение есть одновременно и выбор определенного образа мира, за что человек несет полную, не разделяемую ни с кем ответственность. Сартр убежден, что мораль не

Философ полагает, что ценности не записаны в вещах, а творятся человеком, при этом творение есть одновременно и выбор определенного образа мира, за что человек несет полную, не разделяемую ни с кем ответственность. Сартр убежден, что мораль не

есть следование каким-то извне данным предписаниям, не стремление быть моральным, а осуществление действия, необходимого и эффективного в данной ситуации. Таким образом, позиция моральности завоевывается вновь и вновь в каждой конкретной ситуации. Универсальная норма, в видении Сартра, — это стремление уйти от ответственности. Мораль конкретна, она всегда есть живой индивидуальный творческий опыт «делания».

Нравственная культура современной России

Нравственная культура современной России представляет собой сложный гибрид трех типов нравственности. Превалирующим типом, несомненно, является утилитаризм, который глубоко проник во все слои общества, стал основой идеологических конструкций и повседневной практики.

Как представляется, на втором месте в системе нравственных ориентиров современного российского общества стоит традиционализм, который, несомненно, все более сжимается под натиском нравственных императивов утилитаризма, однако говорить о его превращении в культурный рудимент более чем преждевременно.

Наконец, третье место в рейтинге нравственных императивов современной культурной ситуации России, занимает креативизм. Вместе с тем, очевидно, что инновационное развитие России возможно лишь при условии выдвижения ценностей креативизма на первое место.

Список литературы:

1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

2. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса. Нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000.

3. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998.

4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993.

5. Бородай Б.М. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996.

6. Гегель Г.В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.

7. Гоббс Т. Избр. произведения. Т.1. М.: Мысль,

1964.

8. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. М.: Гардарики, 2000.

9. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М.: Наука, 1977.

10. Законы Ману / пер. С.Д. Эльмановича, пров. и испр. Г.Ф. Ильиным. М., 1960.

11. Кант И. Сочинения: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т.4.

12. Луначарский А.В. Сочинения: в 8 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 8.

13. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.

14. Марксистская этика: учеб. пособие для вузов /

A.И. Титаренко, А.А. Гусейнов,

B.И. Бакштановский и др. М. : Политиздат, 1986.

: Политиздат, 1986.

15. Медзгова Я. Историко-критический анализ современного этического утилитаризма: дис. … канд. филос. наук. М., 1984.

16. Милль Дж.Ст. Утилитарианизм. СПб.: Изд-во И.П. Перевозникова, 1900.

17. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М.: Прогресс, 1987.

18. Померанц Г. Опыт философии солидарности //

Вопр. философии. 1991. №3. С.51-66.

19. Руссо Ж.-Ж. Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов? // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С.9-31.

20. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. М.: Республика, 2000.

21. Философия эпохи ранних буржуазных революций / ред. коллегия: Т.И. Ойзерман,

В.М. Богуславский и др. М.: Наука, 1983.

22. Франклин В. Избранные произведения. М.: Гос. изд. полит. лит., 1956.

23. Швейцер А. Культура и этика / пер. с нем. М.: Прогресс, 1973.

24. Этика: учеб. для студ. филос. ф-тов вузов /

А.А. Гусейнов, Е.М. Дубко, С.Ф. Анисимов и др. М.: Гардарики, 1999.

25. Яркова Е.Н. Утилитаризм как тип культуры: концептуальные параметры и специфика России. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

ETHICAL CULTURE AS A VALUE-SEMANTIC SYSTEM

Elena N. Yarkova

Yarkova

Tyumen State University; 10, Semakov str., Tyumen, 625003, Russia

The article offered an original typology of ethical culture as a value-semantic system.

Key words: moral culture; typology; traditionalism; utilitarianism; creativity.

4.2.2. Нравственная культура в разных жизненных условиях. Теория культуры

4.2.2. Нравственная культура в разных жизненных условиях

Как уже было сказано, нравственная культура всегда проявляется на каком–то из ее уровней. Причем не только ее уровень, но и характер во многом определяются тем, какие ценности доминируют в каждой сфере, стороне жизни. Так, например, если человек вовлечен в сферу экономики, хозяйства, бизнеса или вообще деловой практики, совершенно естественно преобладание в его деятельности выгоды, успеха, полезности, практичности и разумности. Поэтому высоконравственные бизнес, торговля и т. д. практически невозможны. Ни при рыночной экономике, ни при государственно–монополистической. В последнем случае государство (а на самом деле определенный слой населения) выступает в качестве собственника, осуществляющего деловые отношения с населением. Для того чтобы нравственность проявилась в этой сфере, она должна быть полезна. Нужно, чтобы такие качества, как честность, порядочность и милосердие, были выгодны тому, кто их проявляет, и содействовали успеху в делах или, во всяком случае, не приносили вреда и не осложняли деловую практику. В какой–то мере это так и есть при нормальной цивилизованной экономической жизни и нормальных деловых отношениях, так как обман потребителя, партнера и даже конкурента при устойчивой деловой жизни обычно вреден для дела. Но нормы морали все–таки оказываются пригодными для предпринимательской практики. Нравственная культура реализуется в деловых отношениях как на низшем, так отчасти и на втором уровнях, поскольку дело для человека может быть ценным и в связи с его выгодностью и, как это нередко бывает, может стать самоценным, ведущим интересом в жизни. Более того, иногда дело начинает осознаваться как нечто нужное всем, практически как общечеловеческая ценность. Соответственно, нравственные ценности выступают или как значимости, или как нормы, или как иллюзорные идеалы. В последнем случае человек, скажем, бизнесмен, уверен, что его дело важно именно потому, что, занимаясь им, он творит добро. Он дает людям работу, обеспечивает им хлеб насущный, производит необходимые товары. И даже если он бывает жесток, то вынужденно.

Более того, иногда дело начинает осознаваться как нечто нужное всем, практически как общечеловеческая ценность. Соответственно, нравственные ценности выступают или как значимости, или как нормы, или как иллюзорные идеалы. В последнем случае человек, скажем, бизнесмен, уверен, что его дело важно именно потому, что, занимаясь им, он творит добро. Он дает людям работу, обеспечивает им хлеб насущный, производит необходимые товары. И даже если он бывает жесток, то вынужденно.

Но наличие или отсутствие нравственной культуры, ее устойчивость и высота проверяются в моменты, кризисные для общества, экономики и этого конкретного бизнеса. То есть в таких ситуациях, когда вопрос о дальнейшем существовании дела стоит остро: или выжить мне как деловому человеку и моему делу, или быть высоконравственной личностью, человеком, который ни при каких обстоятельствах не может топить конкурента, обманывать население, выбрасывать на улицу рабочих или рекламировать товар, который не следует продавать.

Проявление высокой нравственной культуры в политической сфере жизни возможно еще в меньшей степени. В этой сфере вопрос о власти настолько важен, что близкая политическая цель (выгода от ее достижения) обычно становится важнее отдаленной стратегической цели, даже если это – благо народа и счастье всего человечества. В этой сфере деятельности, где цель оправдывает любые, порой даже самые безнравственные средства, человек постоянно провоцируется на нарушения элементарных моральных норм. И если политик не просто безнравственен, то у него чаще всего есть иллюзорное представление о том, что он творит добро при неизбежных издержках и отступлениях от нравственности в частностях. Но частности – это судьбы людей, социальных групп, а иногда и наций. Правда, по статусу ему полагается соблюдать, по крайней мере внешне, все нормы общепринятой морали. От этого зависит его публичное реноме как политика. И это содействует развитию нравственного лицемерия.

Недаром бессовестность так характерна для политиков всех рангов. Достаточно напомнить о ленинском использовании «временных попутчиков», которое, как и многое другое, продемонстрировало, что в применяемом таким образом марксизме действительно «нет ни грана этики» (Зомбарт). Даже если у отдельных больших или маленьких «властелинов» в трудные моменты их жизни совесть не просто просыпалась, чтобы тут же заснуть, а порождала длительные муки, то и тогда активизировался процесс самооправдания через будто бы радение о пользе для всех, через якобы исполнявшуюся человеком волю божью или «волю народа» (Борис Годунов у А. С. Пушкина). Если политические действия в целом и направлены на добро, то только «по идее». Высокая нравственная культура скорее мешает успешной политической деятельности, чем содействует. Это отражается и на сфере правовых отношений, которая тесно связана с политической реальностью.

Достаточно напомнить о ленинском использовании «временных попутчиков», которое, как и многое другое, продемонстрировало, что в применяемом таким образом марксизме действительно «нет ни грана этики» (Зомбарт). Даже если у отдельных больших или маленьких «властелинов» в трудные моменты их жизни совесть не просто просыпалась, чтобы тут же заснуть, а порождала длительные муки, то и тогда активизировался процесс самооправдания через будто бы радение о пользе для всех, через якобы исполнявшуюся человеком волю божью или «волю народа» (Борис Годунов у А. С. Пушкина). Если политические действия в целом и направлены на добро, то только «по идее». Высокая нравственная культура скорее мешает успешной политической деятельности, чем содействует. Это отражается и на сфере правовых отношений, которая тесно связана с политической реальностью.

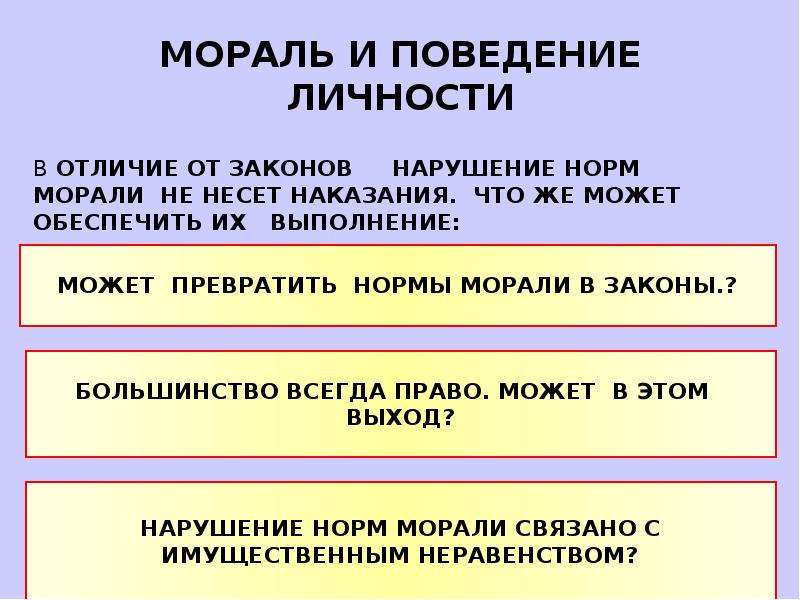

Ясно, что если законность в обществе подчиняется конкретным политическим интересам, то ни о правовой культуре, ни о проявлениях нравственной культуры в сфере права и речи быть не может. Хотя исходно право, как и мораль, вроде бы направлено на утверждение в жизни добра. И право, и мораль выражаются в системах норм, правил поведения, порой регулируя взаимосвязи людей в одних и тех же отношениях. Так, нормы морали диктуют, что нельзя убивать, насиловать, воровать и т. д. За их нарушением следует нравственное осуждение. Законы в тех же случаях предусматривают не осуждение, а наказание. Но есть только нравственные нормы, и нет ни одного закона, который предписывал бы человеку быть милосердным, добрым и справедливым.

Само соблюдение или несоблюдение законов в обществах с развитыми правовыми отношениями может оцениваться с правовых позиций следующим образом: нарушение законов безнравственно, соблюдение – нравственно, так как считается, что законы содействуют добру хотя бы посредством жесткого ограничения зла. Но само по себе соблюдение законов нередко оказывается для общества и государства гораздо важнее, чем нравственность, чем возможные нравственные следствия применения законов.

Дело даже не в том, что в конкретных случаях нормы действующей морали и законы могут противоречить друг другу. Существенно то, что закон имеет внешний характер по отношению к человеку, диктует ему, как он должен себя вести. Жесткая нормативная мораль действует примерно так же, извне определяя для человека должное. И в этом плане достижением культуры в сферах права и морали является наличие достаточно определенных форм упорядоченности отношений между людьми (законы, правовые акты, моральные кодексы, предписания). Формы эти, конечно, не бессмысленны, в них закреплен жизненный опыт поколений. И закреплен он таким образом, что беззаконие нередко выглядит аморальным, а аморальность – противозаконной. Законы, запрещающие изготовление и распространение порнографии, не случайны, как и нравственное осуждение противозаконных деяний (хотя ни первое, ни последнее не обязательно). Правовая и нравственная культуры взаимопересекаются и взаимодополняются на том уровне, где культура выступает в качестве нормы, определенных форм поведения, стандартов человеческой жизни.

Но при этом и закон и моральная норма зачастую оказываются важнее живого человека с его своеобразием, чувствами, влечениями, стремлениями, а на высоком уровне культуры ценен именно человек. И на этом уровне, скажем, заповедь «не убий» – это не норма, которую надо соблюдать, а ощущаемая человеком невозможность отнять другую жизнь. В таком случае одинаково неприемлемы и нормы кровной мести или убийства на дуэли, и смертная казнь убийцы (по закону), и убийство на войне. Это, разумеется, не значит, что высоконравственные люди не участвуют в войнах, никогда не убивают и не применяют силы. Но это значит, что любое вынужденное убийство, насилие над другим человеком, причиненное зло – это и личная трагедия для человека высокой нравственности. Это всегда душевный конфликт, который не разрешается ссылкой на действие закона, обычая, нормы, необходимости. Убийство, конечно, – это предельный случай. Но и во всем, что касается нормативности, законности, правомерности действий, нравственная культура реализуется тогда, когда высшая ценность не мораль, не закон, а человек. Действительная нравственная культура предполагает, что добро хотят творить и творят и в случае, если это противоречит действующим законам и установлениям. И не потому, что добро полезно. И не потому, что человек должен быть добрым. А потому, что он на самом деле добр, милосерден, совестлив. Потому, что конкретное добро, реализуемое в конкретных отношениях к конкретным людям, есть желаемое им самопроявление.

Действительная нравственная культура предполагает, что добро хотят творить и творят и в случае, если это противоречит действующим законам и установлениям. И не потому, что добро полезно. И не потому, что человек должен быть добрым. А потому, что он на самом деле добр, милосерден, совестлив. Потому, что конкретное добро, реализуемое в конкретных отношениях к конкретным людям, есть желаемое им самопроявление.

Таким образом, высокая нравственная культура, способность человека к тонкому личностному различению добра и зла, его внутренняя устремленность к добру не вполне органичны для сфер хозяйства, политики и права. Основания и смыслы человеческой нравственности ищут обычно в других сферах жизни, и чаще всего в сфере религиозной веры.

При этом Бог выступает как воплощение высших нравственных ценностей, так как он всеблагой, добрый и милосердный, он и есть Любовь. Поэтому Вера в него является будто бы основой нравственности человека, а неверие ведет к безнравственности, утрате нравственных ценностей, регулирующих его поведение и отношения с миром. Как говорят герои Достоевского, раз Бога нет, значит, все дозволено. В священных текстах всех народов содержатся предписанные человеку нормы поведения, данные свыше. Предписывается или любить ближнего больше, чем самого себя (в христианстве), или не причинять вреда другим людям, не умножать зла, быть милосердными и терпимыми. Образы легендарных религиозных учителей, святых, пророков и особенно образ Христа в христианстве, дают примеры высокой нравственности.

Таким образом, как будто бы и бытие, и уровень нравственной культуры определяются верой. Тогда можно сказать, что нравственная культура наиболее полно выражена в религиозности. Так оно и есть, если, во–первых, сама вера выступает как полноценная культура. Во–вторых, и это главное, если она в этом качестве не только провозглашается, но и реализуется в жизни.

Но на деле существуют не идеально–прекрасные абстракции религиозной веры, а конкретные религии и верования. И их связи с нравственностью далеко не однозначны. Так, христиане (как и мусульмане) по–разному относятся к братьям во Христе и к нехристям. Любовь к Богу, искренняя и сильная вера зачастую фанатичны и догматичны, следовательно, ведут к религиозной, а отсюда и к житейской нетерпимости и жестокости. Достаточно вспомнить действия святой инквизиции или ордена иезуитов, для которых в борьбе за укрепление веры все средства были хороши. Русская православная церковь проявила те же качества в борьбе с раскольниками и еретиками. Целями отстаивания и укрепления веры порой оправдываются самые безнравственные действия. Оказывается, что ради веры можно убивать и мучить людей, и даже необходимо быть немилосердным. И порой сам Бог представляется в виде неумолимо карающего грешников судии.

И их связи с нравственностью далеко не однозначны. Так, христиане (как и мусульмане) по–разному относятся к братьям во Христе и к нехристям. Любовь к Богу, искренняя и сильная вера зачастую фанатичны и догматичны, следовательно, ведут к религиозной, а отсюда и к житейской нетерпимости и жестокости. Достаточно вспомнить действия святой инквизиции или ордена иезуитов, для которых в борьбе за укрепление веры все средства были хороши. Русская православная церковь проявила те же качества в борьбе с раскольниками и еретиками. Целями отстаивания и укрепления веры порой оправдываются самые безнравственные действия. Оказывается, что ради веры можно убивать и мучить людей, и даже необходимо быть немилосердным. И порой сам Бог представляется в виде неумолимо карающего грешников судии.

В смысле нравственности проблематичны и заложенные, в частности в христианстве, идеи искупления и отпущения грехов. Можно согрешить, покаяться и в известной мере освободиться от ответственности за содеянное. Бог может «простить» человеку все, кроме неверия в него, но ведь тогда и при вере в Бога все, или почти все дозволено. Тем более что жизнь в миру, мирские дела и отношения менее важны, чем вера. Именно поэтому святость (и нравственная чистота) проявляется в отказе от мирской жизни. В целом же получается, что нравственность или безнравственность человека определяются их значимостью именно для веры. А проявления последней в реальной жизни не однозначны. Формализация и рационализация веры, превращение ее во внешний ритуал фактически делают ее безнравственной, фальшивой, лицемерной и пустой (о чем писали С. Кьеркегор и Ф. Ницше). Но интимизация и мистизация веры, т. е. когда у человека остается возможность искренней, но только внутренней связи с Богом, тоже не предопределяют нравственного совершенства человека.

Люди могут посещать или не посещать храмы, истово или формально молиться в них, общаться с Богом в своей душеивтожевремя совершать безнравственные поступки или грешить в мыслях и чувствах. Непосредственные проводники и охранители веры, т. е. божьи люди (священники, монахи и т. д.), как известно, бывают по меньшей мере столь же безнравственны (сластолюбивы, корыстолюбивы, жестоки, лицемерны), как и миряне. Правда, они вынуждены более тщательно скрывать свою безнравственность. А то, что в каждой из религий, в каждой церкви есть действительно святые, ни о чем не говорит. Ведь и среди неверующих есть «святые», люди необычайной нравственной чистоты.

Непосредственные проводники и охранители веры, т. е. божьи люди (священники, монахи и т. д.), как известно, бывают по меньшей мере столь же безнравственны (сластолюбивы, корыстолюбивы, жестоки, лицемерны), как и миряне. Правда, они вынуждены более тщательно скрывать свою безнравственность. А то, что в каждой из религий, в каждой церкви есть действительно святые, ни о чем не говорит. Ведь и среди неверующих есть «святые», люди необычайной нравственной чистоты.

Видимо абсолютно не обязательно вера, даже самая искренняя, исходно нравственна. Скорее наоборот: истинность веры, ее действенно–гуманистический характер зависят от того, в какой мере для нее органичен высший уровень нравственной культуры; насколько ценности этой веры могут выступать не в качестве значимостей или норм, а в действительно желаемом и реализуемом типе нравственного поведения. Высоконравственная культура как верующего, так и атеиста выявляется не в отношении к Богу, а в отношении к другим людям. Только для верующего настоящая любовь к ближнему – это и есть земное проявление божественности, конкретизация его любви к Богу, а для неверующего такое же отношение к ближнему не требует внешних источников и опор. Его нравственность самообоснованна и основание ей – самоценность человека.

Так что ни у религиозности, ни у безрелигиозности нет преимущества по отношению к нравственности. Высокая нравственная культура может реализовываться и как религиозная и как нерелигиозная. Но в том и в другом случаях она связана с эстетической культурой.

Итак, нравственность, неодинаково проявляясь во всевозможных условиях жизни и ее сторонах, по–разному реализуется на всех уровнях культуры. Например, для низшего уровня характерно грубое различение человеком добра и зла и осознание добра как значимости. Минимальная нравственная оформленность, «обработанность» отношений между людьми выступает здесь в виде подчинения намерений и действий человека внешним для него моральным нормам (традициям, обычаям, правилам), господствующим в обществе, в котором он живет. Отношения и поступки, построенные на доброте, реализация нравственности в ее разных модификациях – все это существует лишь постольку, поскольку это полезно, удобно и выгодно для жизни индивида.

Отношения и поступки, построенные на доброте, реализация нравственности в ее разных модификациях – все это существует лишь постольку, поскольку это полезно, удобно и выгодно для жизни индивида.

На более высоком уровне культуры нравственность обретает самоценность вплоть до признания добра безусловно–абсолютной ценностью. Существующие правила нравственного поведения, если они внутренне приняты индивидом, становятся его нормами. Человек такого уровня действительно настроен творить и утверждать добро, считая это своим (и всеобщим) долгом. Исполнение долга здесь не зависит от полезности, практичности и может предполагать полную самоотдачу и самопожертвование. Добро и добродетель на этом уровне – ценности именно духовные. Но их абсолютизация часто приводит к ригоризму по отношению к себе и другим, к проявлению «права» жестоко судить людей, прощать или не прощать их прегрешения, требовать от них исполнения нравственного долга.

На третьем уровне культуры высшей ценностью является не добро, а другой (всегда конкретный) человек. Именно поэтому осуществление добра по отношению к нему не столько должно, сколько желаемо. Здесь оказываются важными не нормы, а соответственно выраженное нравственное содержание. Существенно не только стремление (это есть и на втором уровне), но и умение творить добро так, чтобы другой человек мог свободно принять проявляемые по отношению к нему сочувствие, жалость, заботу и милосердие. Причем он должен ощущать их не как «подачки» или нечто навязанное, а как проявления нужной человеку и радостной для него любви. Э. Фромм писал, что «любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим».[128] Но озабоченность и заинтересованность приемлемы только тогда, когда они «оформлены», окультурены и эстетизированы. Ведь добро становится истинным только в том случае, если оно радостно и для того, кто его творит, и для того, по отношению к кому оно проявляется. В самом общем виде нравственная культура – это желание и умение творить добро и противодействовать злу.

В отдельные моменты и в общем в жизни каждого человека могут доминировать те или иные проявления разных уровней нравственной культуры. И чем больше проявлений высшего уровня, тем в большей степени преодолевается нравственное бескультурье, становятся невозможными безусловно безнравственные отношения и действия, такие как жестокость, предательство, донос. И тем сильнее проявляется способность человека к любви, сочувствию и уважительно–деликатное отношение к нравственному (и иному) своеобразию других людей и других культур.

Нередко к числу нравственных ценностей, кроме Веры, а порой и наряду с ней, относят Любовь. Это не бесспорно, потому что смыслы, которыми наполняются слова «любовь, люблю», очень уж различны. Во всяком случае, рассмотрение любви как ценность, отличную от нравственности, выглядит вполне логичным.

Нравственная культура

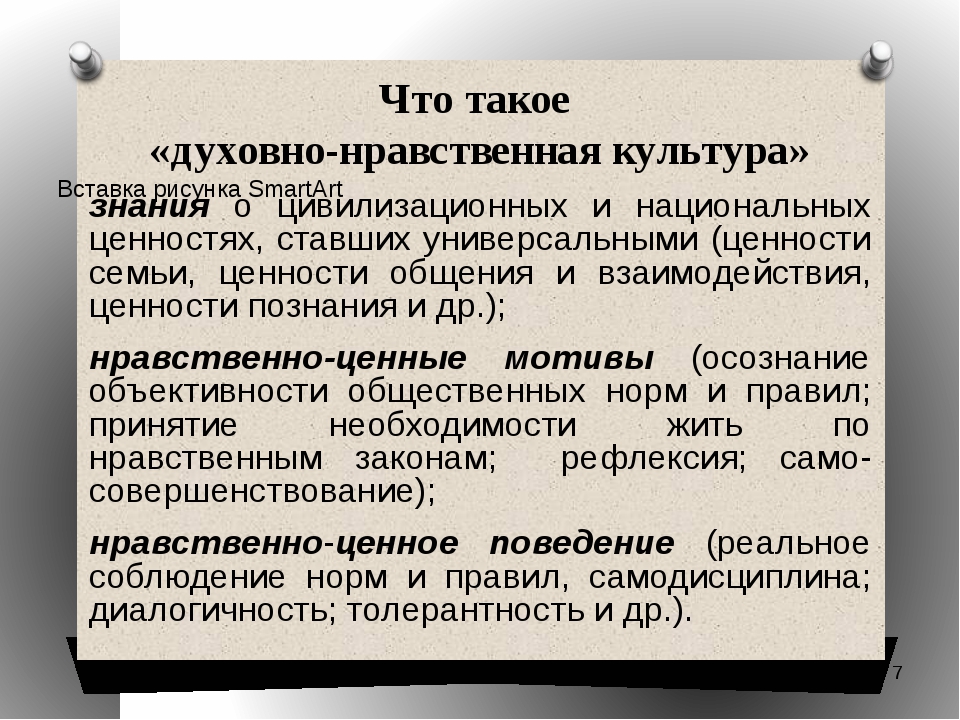

Понятие нравственной культуры общения относится собственно к его первому виду, в котором имеет место непосредственное обращение к морали, и которое определяется только ее категориями. Гуманистическая этика общения отличается также доверием, доброжелательностью и уважением, причем не только к другому субъекту, но и ко всему, что с ним связано (его друзьям, интересам, даже его одежде и вещам). Признание ценности человека тесным образом связано с конкретными оценками людей, вступающих в общение. Многие сложности, возникающие в процессе общения, порождаются несоответствием самооценки личности и ее оценки окружающими. Как правило, самооценка всегда выше, чем оценка окружающих (хотя она бывает и заниженной). Нравственная культура общения включает в себя ряд необходимых элементов: постановку цели общения; выбор партнера; побудительные мотивы и настроения; формы и способы общения; конечные результаты и их оценку. Нравственная культура общения предполагает наличие моральных убеждений, знаний моральных норм, готовность к моральной деятельности, здравый смысл, особенно в условиях конфликтных ситуаций. Моральное общение – это выражение содержания и уровня духовного облика личности. Нравственная культура общения представляет собой единство нравственного сознания и поведения. Это нередко требует от человека самоотверженности и самообладания. А когда речь идет о Родине, патриотизме, чувстве долга, то и способности самопожертвования. Нравственная культура общения подразделяется на: 1) внутреннюю и 2) внешнюю. Внутренняя культура — это нравственные идеалы и установки, нормы и принципы поведения, являющиеся фундаментом духовного облика личности. Это те духовные основания, на которых человек строит свои отношения с другими людьми во всех сферах общественной жизни. Внутренняя культура личности играет ведущую, определяющую роль в формировании внешней культуры общения, в которой она находит свое проявление. Способы такого проявления могут быть многообразными — обмен с другими людьми приветствиями, важной информацией, установление различных форм сотрудничества, отношения дружбы, любви и др. Внутренняя культура проявляется в манерах поведения, способах обращения к партнеру, в умении одеваться, не вызывая нареканий со стороны окружающих. Внутренняя и внешняя культура нравственного общения всегда взаимосвязаны, дополняют друг друга и существуют в единстве. Однако такая их взаимосвязь не всегда очевидна. Есть немало людей, у которых за кажущейся необщительностью, некоторой скрытностью обнаруживается духовно богатая личность, готовая откликнуться на вашу просьбу, оказать, если нужно, помощь и т. д. В то же время существуют и такие индивиды, которые за внешним лоском скрывают свою убогую и непорядочную сущность. В жизни встречается немало примеров, когда для некоторых людей внешняя сторона общения становится самоцелью и фактически является прикрытием для достижения эгоистических и корыстных целей. Вопросы единства внутренней и внешней культуры нравственного общения, определение их объективных критериев весьма актуальны в современном обществе, когда резко обозначилась нивелировка в иерархии моральных ценностей, происходит разрушение нравственных устоев личности и общества, а место устранившегося из воспитательной сферы государства занимают СМИ и различного рода самозваные учреждения, выступающие зачастую с сомнительной моральной продукцией. Культура нравственного общения, взятая в единстве ее внутренних и внешних характеристик, является важнейшим способом социального бытия, показателем духовного здоровья и благополучия личности и общества. |

понятия, исторические точки зрения на происхождение нравственности, основные категории.

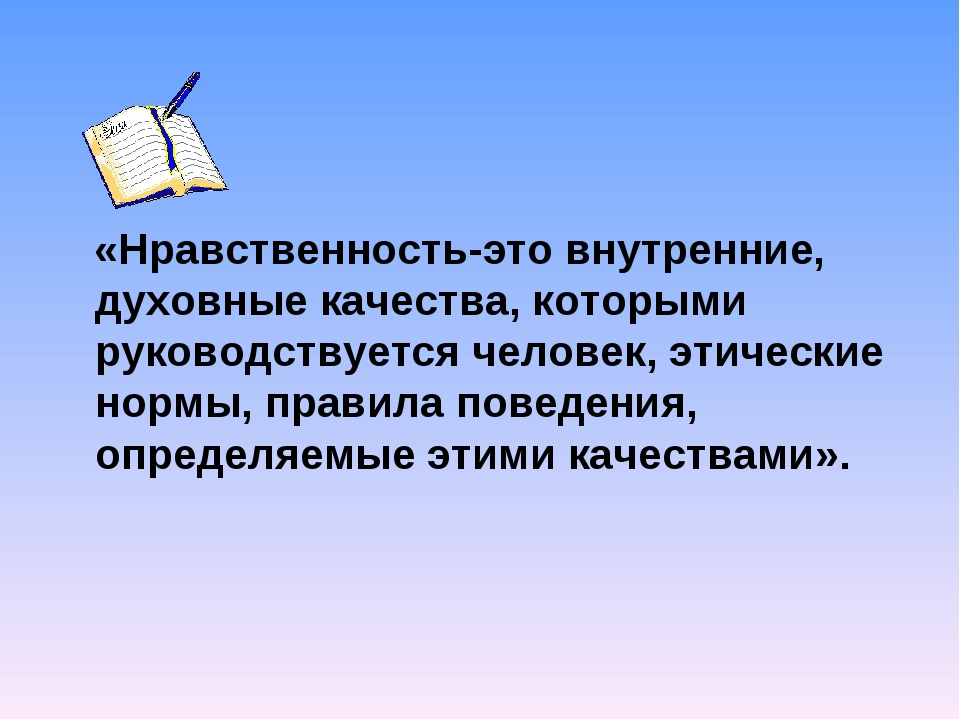

Термин «нравственная культура» образовался на базе двух понятий «нравственность» и «культура». Нравственность – это практическая воплощенность моральных идеалов, целей и установок в различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре поведения людей и отношениях между ними.

Само слово «культура», как известно, происходит от латинского «cultura»,

что в переводе на русский язык означает возделывание, обработка, воспитание, совершенствование, образование.

Субъектом культуры, ее носителем являются как общество в целом, так и его структурные образования: нации, классы, социальные слои, профессиональные общности и каждый человек в отдельности. И во все этих

случаях культура выступает как качественная характеристика степени совершенства любой сферы человеческой жизнедеятельности и самого человека.

Нравственная культура выступает как сложная программа, включающая освоенный опыт человечества, который помогает поступать нравственно в традиционных ситуациях, а также творческие элементы сознания, такие как нравственный разум, интуиция, способствующие принятию морального решения в проблемных ситуациях.

Слово » нравственность » означает в современном языке примерно то же самое, что и мораль. Ведь этимологически термин «мораль» восходит к латинскому слову «mos» (множественное число «moris»), обозначающему «нрав», «moralis» — «нравственный». Другое значение этого слова — закон, правило, предписание. В современной философской литературе под моралью понимается нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм.

Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При этом мы пользуемся понятием морали.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, правило. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и принципами, можно судить об уровне его нравственности. Иначе говоря, нравственность — это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека.

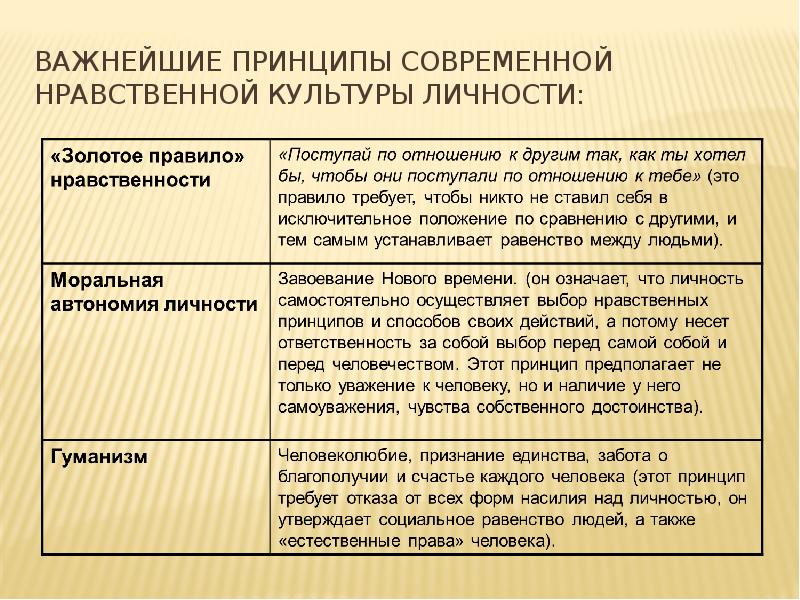

Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие не отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека везде и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, достоинство и счастье и др.

В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, достоинство и счастье и др.

К понятию добра очень близко понятие нравственного идеала. Идеал — это некий высший образец, конечная цель нравственной деятельности. Этический идеал можно представить как совершенную личность, служащую примером для подражания. Он может отражать и представления о должном обществе, о гармоничном социальном устройстве. В этом случае важную роль играет понятие справедливости, характеризующее меру соответствия между деятельностью человека и ее оценкой другими людьми, обществом.

С понятием идеала тесно связано понятие нравственной нормы. Ведь чтобы соответствовать выбранному образцу, человек должен соблюдать определенные условия. Норма и есть такое условие, своеобразное требование к человеку. Норма не цель, а средство. Она значима не сама по себе, а своим идеальным обоснованием. Без связи с идеалом норма формальна и лишена нравственного содержания.

Нормы могут быть восприняты человеком как оптимально соответствующие его ценностным установкам, а следовательно, необходимые, и в таком качестве стать внутренним побуждением. В этом случае соблюдение нормы становится долгом, т.е. личной задачей человека, его обязанностью. Долг — это нравственная форма осознания необходимости действия. Человек совершает должный поступок добровольно, из уважения к идеалу, закону (моральному) и к себе. Важной характеристикой долга является его связь с волевыми качествами человека. Чтобы исполнить свой долг, ему часто приходится преодолевать многочисленные трудности как во внешнем мире, так и в мире внутреннем (например, чувство страха и т.п.).

Осознание долга играет важную роль в личной и общественной жизни. Способность человека понимать, критически оценивать и эмоционально переживать несоответствие своего поведения должному характеризуется понятием совести. Совесть — это своеобразный нравственно-психологический механизм самоконтроля. Ответственность за свои поступки, по мнению многих философов, есть главная характеристика личности.

Категория свободы является ключевой в этике, так как нравственная реальность основывается на способности человека к самостоятельным поступкам. Совершенное под принуждением деяние не может считаться ни добрым, ни злым. Оно вообще вне сферы нравственности. В результате за вынужденный поступок человек фактически не несет никакой моральной ответственности. И наоборот, за свободно совершенное действие он ответствен в полной мере. Иными словами, свобода есть неотъемлемое качество субъекта нравственности.

Категория справедливости выражает идею правильного, должного порядка вещей в человеческих взаимоотношениях, который соответствует представлениям о назначении человека, естественных и неотъемлемых правах и обязанностях. В наибольшей степени нравственный смысл понятия справедливости выражен в интерпретации справедливости как правды, справедливости как честности, справедливости как следования природе и исполнению долга.

Кроме перечисленных выше категорий в этике есть много других общих понятий.

Добро и зло — центральные понятия морали.

В самом общем виде добро — это то, что оценивается положительно, рассматривается как важное и значительное для жизни индивида и общества. Добро есть то, что позволяет индивиду и обществу жить, развиваться, благоденствовать, достигать гармонии и совершенства.