Научение и память

Одним из биологических аспектов психики является выработка новых форм реагирования на воздействия, семантическая значимость которых меняется или с которыми человек вообще раньше не сталкивался. Эту способность принято обозначать как научение, которое можно определить как совокупность процессов, обеспечивающих выработку и закрепление форм реагирования, адекватных физиологическим, биологическим и социальным потребностям. Следует иметь в виду, что это термин комплексный, объединяющий два понятия: обучение, где присутствуют обучающий и формы обучения, а также учение – обучаемый и условия обучения. С точки зрения психофизиологии, т. е. процессов и механизмов, обеспечивающих научение, это также явление комплексное, включающее потребность к научению, т. е. мотивационно эмоциональную сферу; внимание как непроизвольное, так и произвольное; восприятие; память; мышление; соотношение сознательного и бессознательного; автоматизацию навыков и некоторые другие.

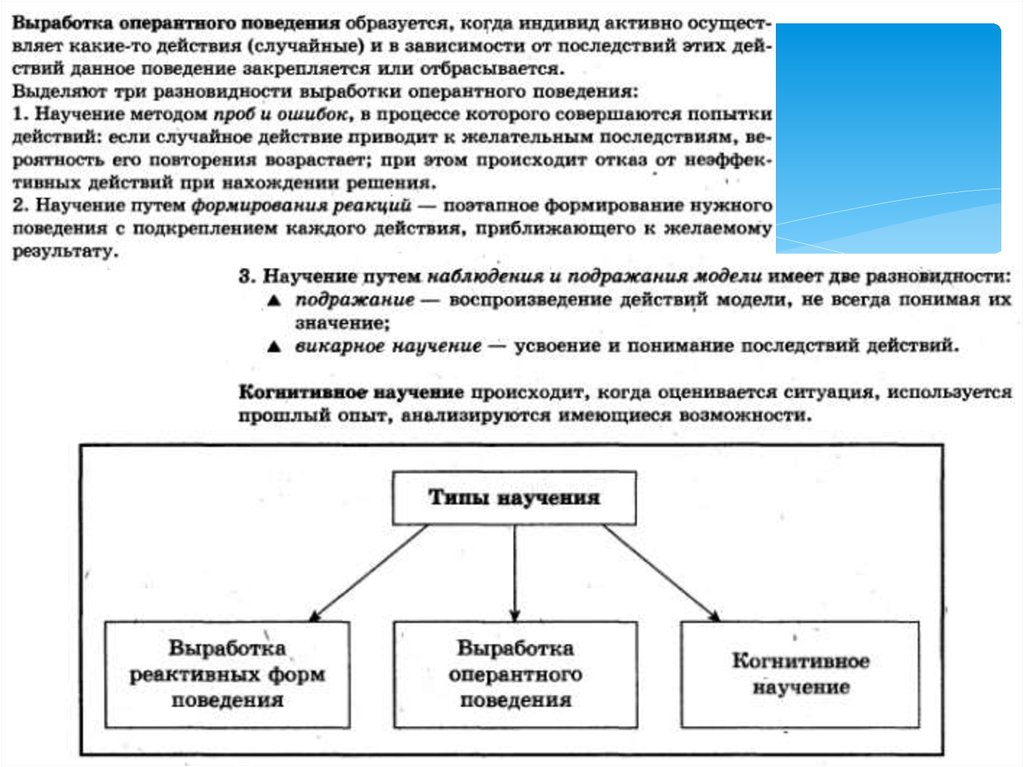

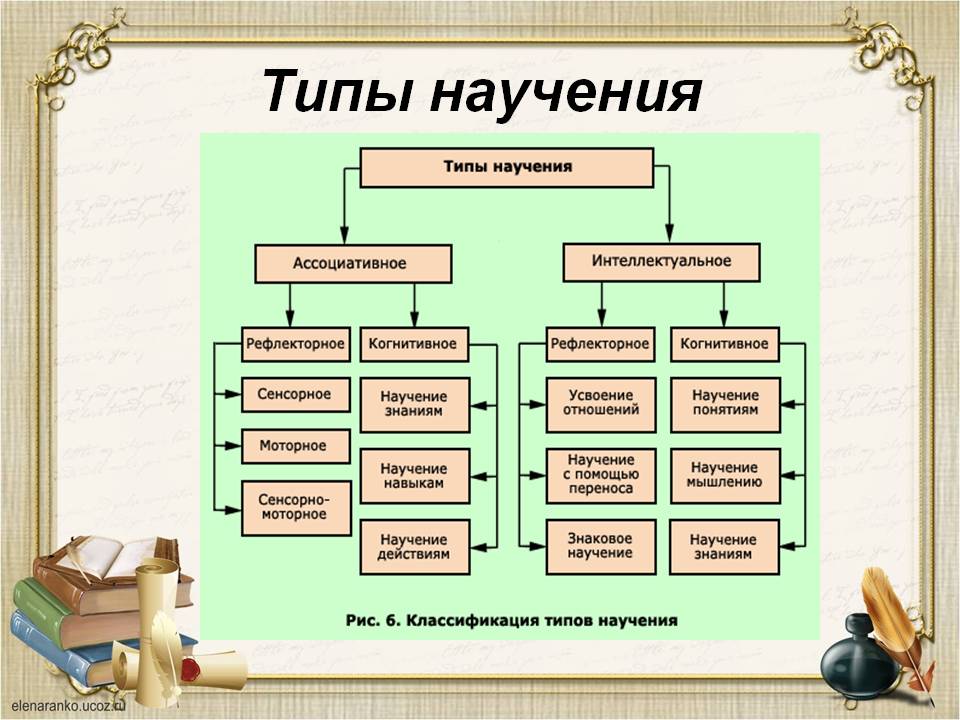

Принято различать три группы способов (механизмов) научения по степени участия в них организма как целого:

- реактивное поведение,

- оперантное поведение (или научение в результате оперантного обусловливания),

- когнитивное научение.

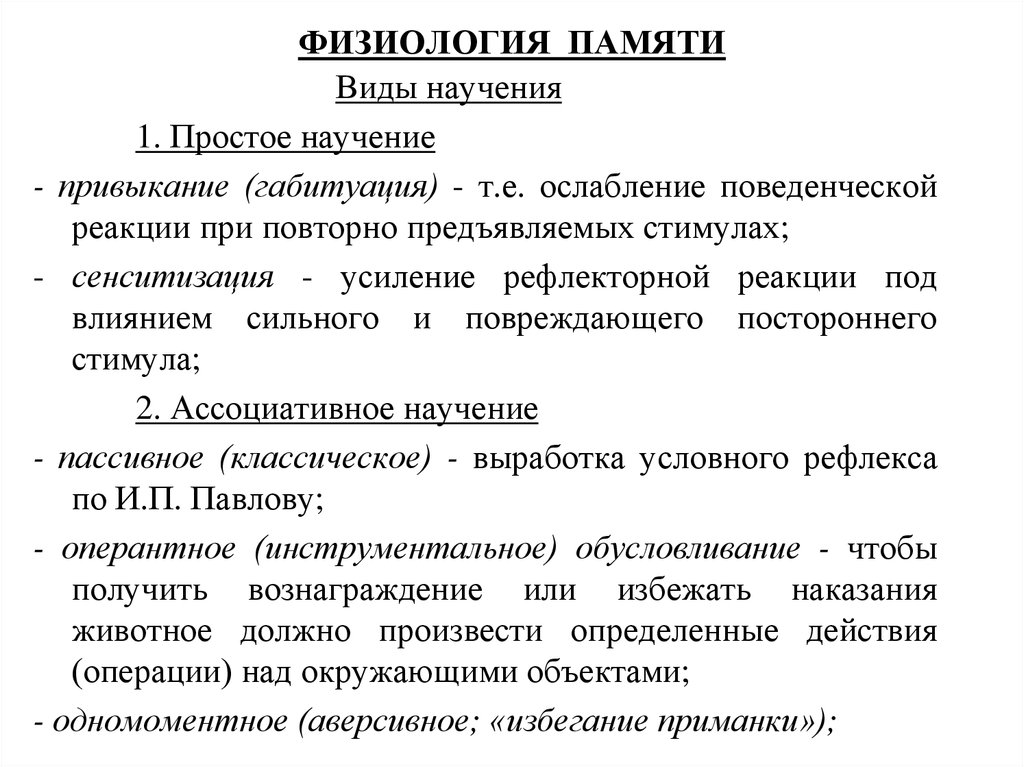

Реактивное поведение проявляется в том, что организм реагирует пассивно, но при этом трансформируются нейронные цепи и формируются новые следы памяти. Среди разновидностей реактивного поведения различают:

- привыкание;

- сенсибилизацию;

- импринтинг,

- условные рефлексы.

Привыкание (или габитуация) заключается в том, что организм в результате изменений на уровне рецепторов или ретикулярной формации «научается» игнорировать какой то повторный или постоянно действующий раздражитель, «убедившись», что он не имеет особого значения для той деятельности, которая в данный момент осуществляется. Сенсибилизация представляет собой процесс противоположный. Повторение стимула ведет к более сильной активации организма, который становится все более и более чувствительным к данному стимулу.

Импринтинг (запечатление) – наследственно запрограммированное и необратимое формирование определенной специфической формы реагирования, например привязанность новорожденных животных к первому движущемуся объекту, который попадет в его поле зрения в первые часы жизни. Условные рефлексы, или классическое обусловливание, ассоциативное обусловливание, по И. П. Павлову, – основной механизм индивидуального приспособления организма.

Условные рефлексы, или классическое обусловливание, ассоциативное обусловливание, по И. П. Павлову, – основной механизм индивидуального приспособления организма.Артифициальные стабильные функциональные связи (АСФС) представляют собой закрепление в долговременной памяти связи между фармакологическим и физическим (фотостимуляция) эффектами после одноразового их сочетания.

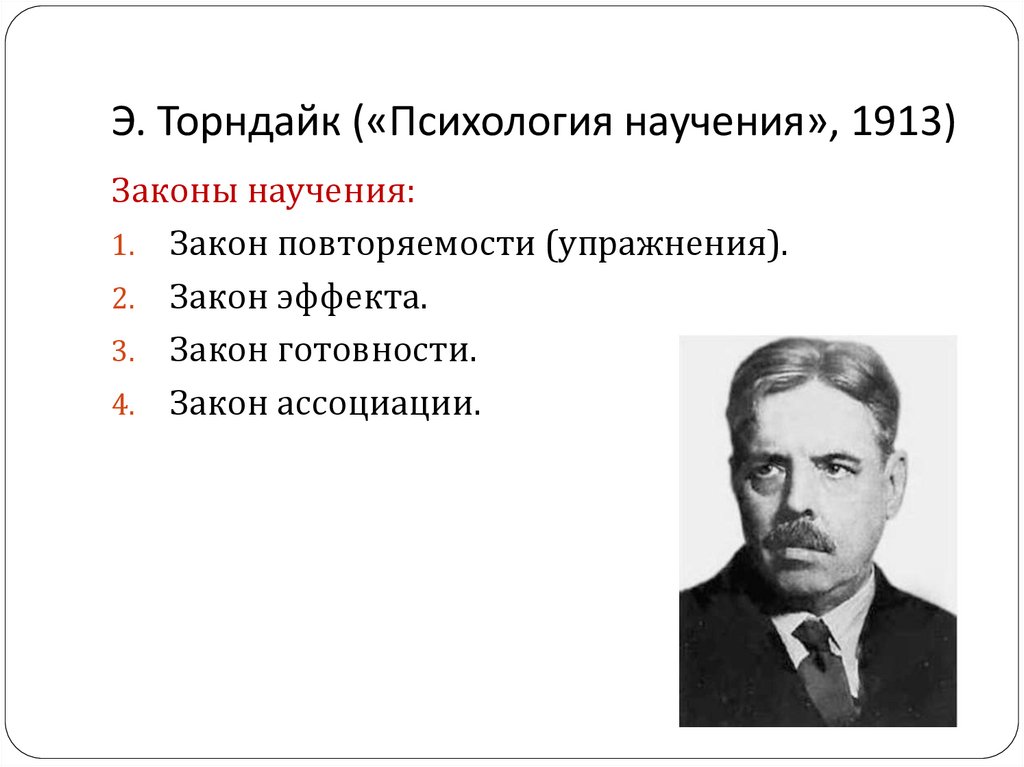

Оперантное поведение, или научение в результате оперантного обусловливания, представляет собой закрепление тех действий, последствия которых для организма желательны, и отказ от действий, приводящих к нежелательным последствиям. Различают три разновидности этого типа научения: а) метод проб и ошибок; б) формирование автоматизированных реакций и в) подражание. Научение методом проб и ошибок заключается в том, что, перебирая способы достижения цели (преодоления препятствий), человек отказывается от неэффективных и в конце концов находит решение задачи. Формирование автоматизированных реакций – это создание очень сложных поведенческих реакций поэтапно.

Когнитивное научение в эволюционном отношении наиболее поздний и наиболее эффективный тип научения. В полном объеме такое научение присуще только людям, хотя какие то его эволюционные предшественники или отдельные элементы мы можем выделить и у высших животных. Различают следующие формы когнитивного научения:

- латентное научение;

- обучение сложным психомоторным навыкам;

- инсайт,

- научение путем рассуждений.

Латентное научение – аналитическая обработка поступающей информации, а также уже имеющейся (хранящейся) в памяти и на этой основе выбор адекватной реакции.

Научение путем рассуждений – это научение посредством мыслительного процесса. Фундаментом для мышления служит перцептивное научение (опознание образа) и концептуальное научение (абстрагирование и обобщение).

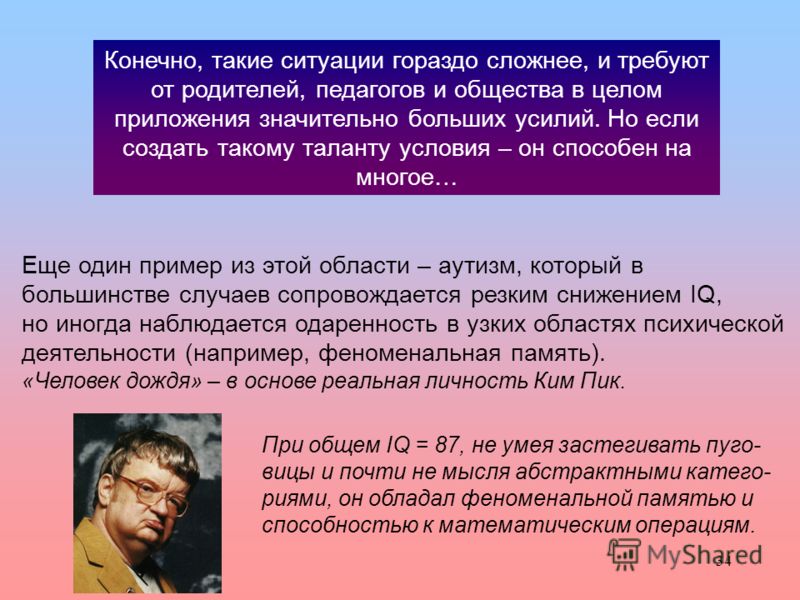

Научение путем рассуждений – это научение посредством мыслительного процесса. Фундаментом для мышления служит перцептивное научение (опознание образа) и концептуальное научение (абстрагирование и обобщение).Для отдельных форм научения в процессе развития существуют критические периоды, когда организм наиболее чувствителен к этим формам. Один из наиболее ярких примеров – первичное усвоение языка. Некоторые виды поведения, информация, усвоенные в каком то особом состоянии сознания, могут не проявляться в состоянии активного бодрствования, но проявляются вновь, когда организм возвращается в это специфическое состояние (например, сомнамбулизм, гипноз, под воздействием некоторых психотропных веществ). В процессе обучения могут развиваться различные формы взаимодействия с ранее усвоенными знаниями и навыками, в частности явление переноса – облегчение обучения на основе ранее приобретенных опыта и знаний и противоположное ему затруднение при перестройке, переделке ранее очень прочно усвоенных стереотипов.

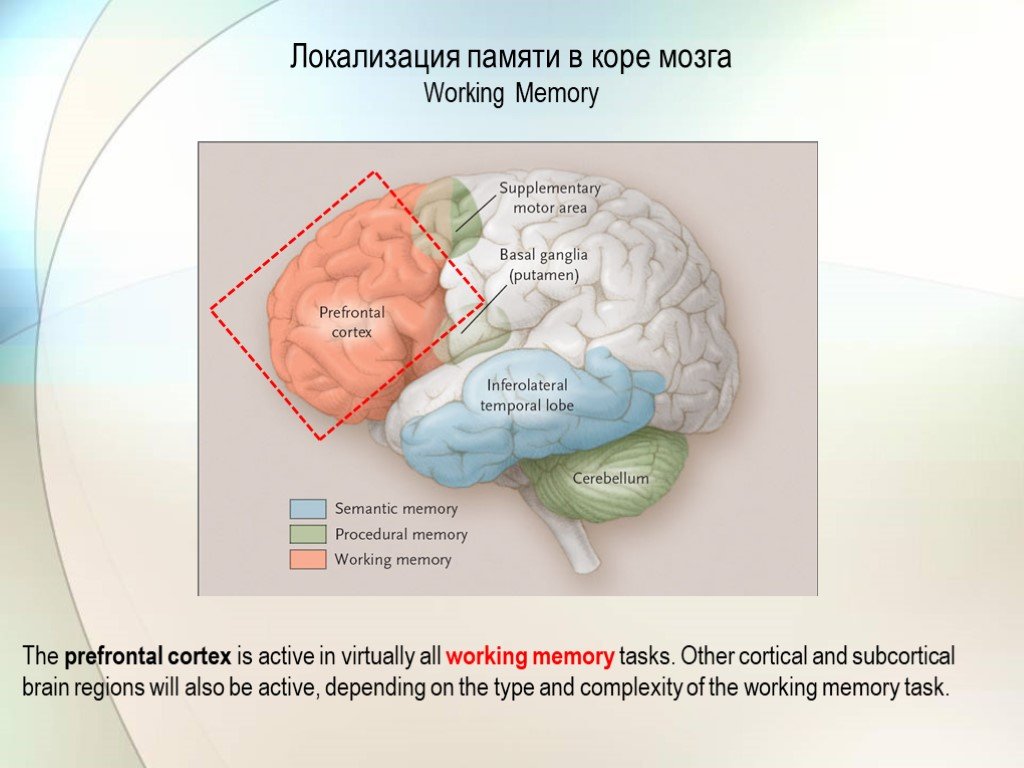

Механизмы научения весьма разнообразны по характеру физиологических процессов и вовлекаемых структур нервной системы. На уровне нейрона это проявляется в изменении уровня поляризации мембран – длительная деполяризация или гиперполяризация. На уровне межнейронального взаимодействия – в изменении активности кальциевых каналов, что приводит к изменению медиаторной активности, росте синаптических терминалий, изменении состояния синаптических структур и происходящих в них процессов, особенно касающихся ацетилхолина и глутамата. Среди структур мозга, имеющих непосредственное отношение к процессам научения (скорость, объем, эффективность), в первую очередь следует выделить неспецифическую активирующую систему мозга, образования лимбической системы (гиппокамп, миндалины), лобно височные отделы мозга и другие ассоциативные зоны коры с учетом функциональной специализации правого и левого полушарий. У правшей усвоение абстрактно логической информации связано в большей степени с левым полушарием, а наглядно образная, эмоциональная окраска – с правым.

Таким образом, проблема научения является одной из фундаментальных в психологии вообще и психофизиологии в частности, поскольку она позволяет понять механизм психической адаптации человека к условиям существования, сколь бы они ни были необычными, своеобразными, чрезвычайными.

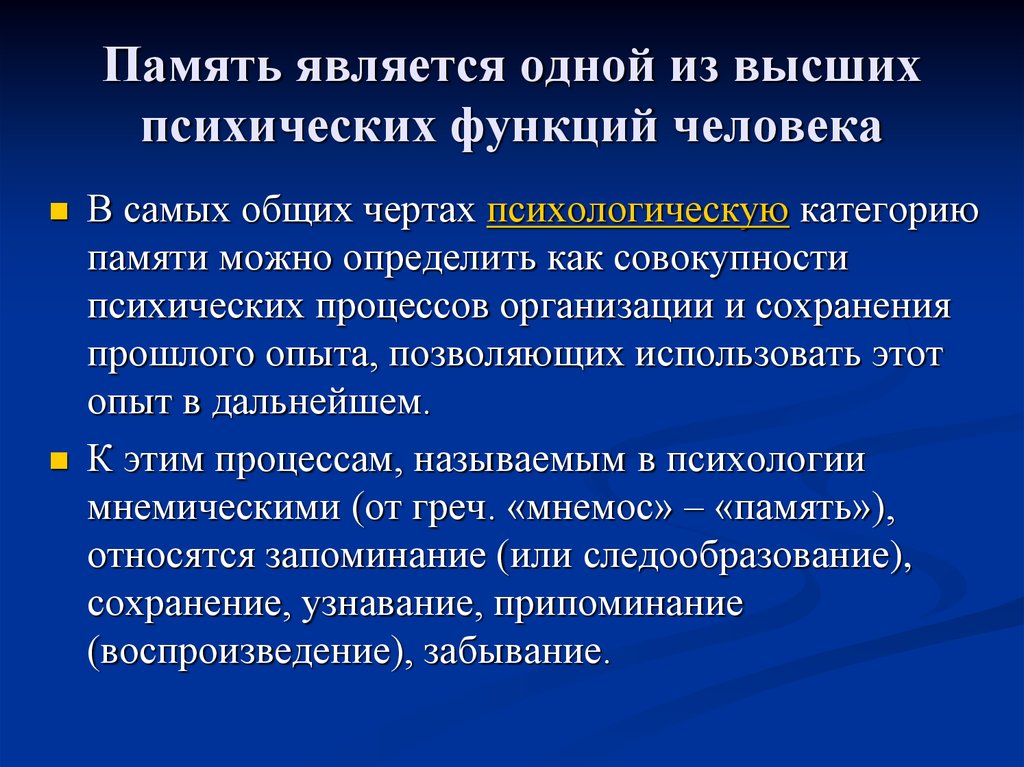

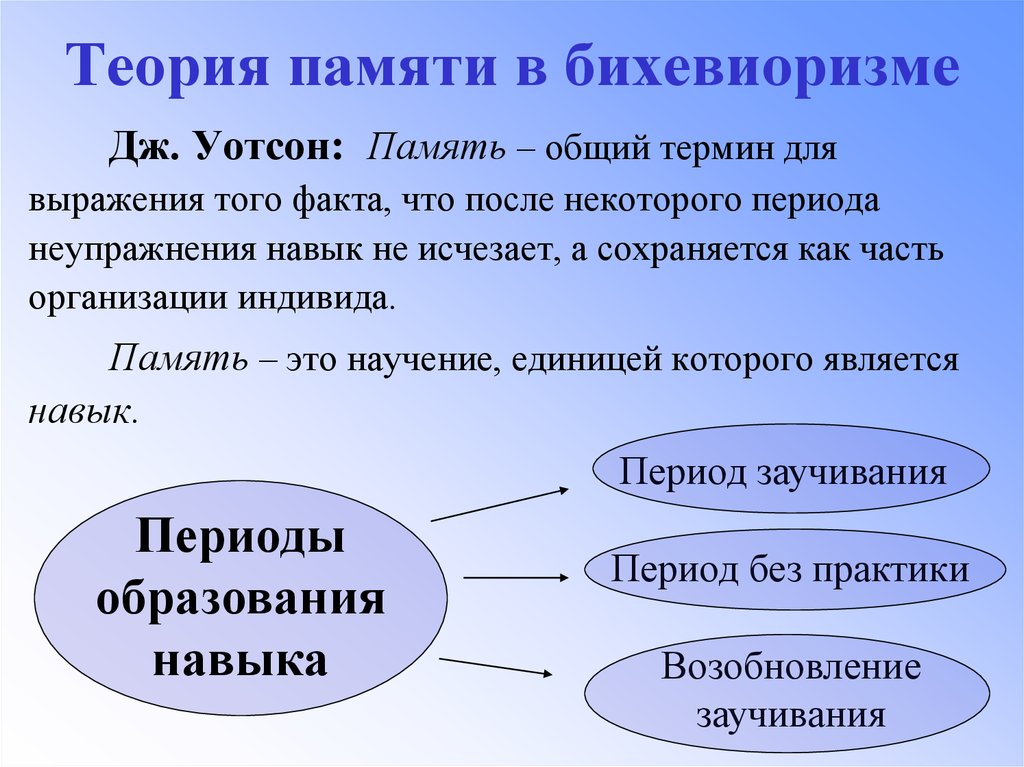

В непосредственной связи с научением находится проблема памяти. В поведенческой активности они, безусловно, составляют единое целое. Но вместе с тем отождествлять их нельзя, а в дидактическом отношении память тем более требует самостоятельного рассмотрения.

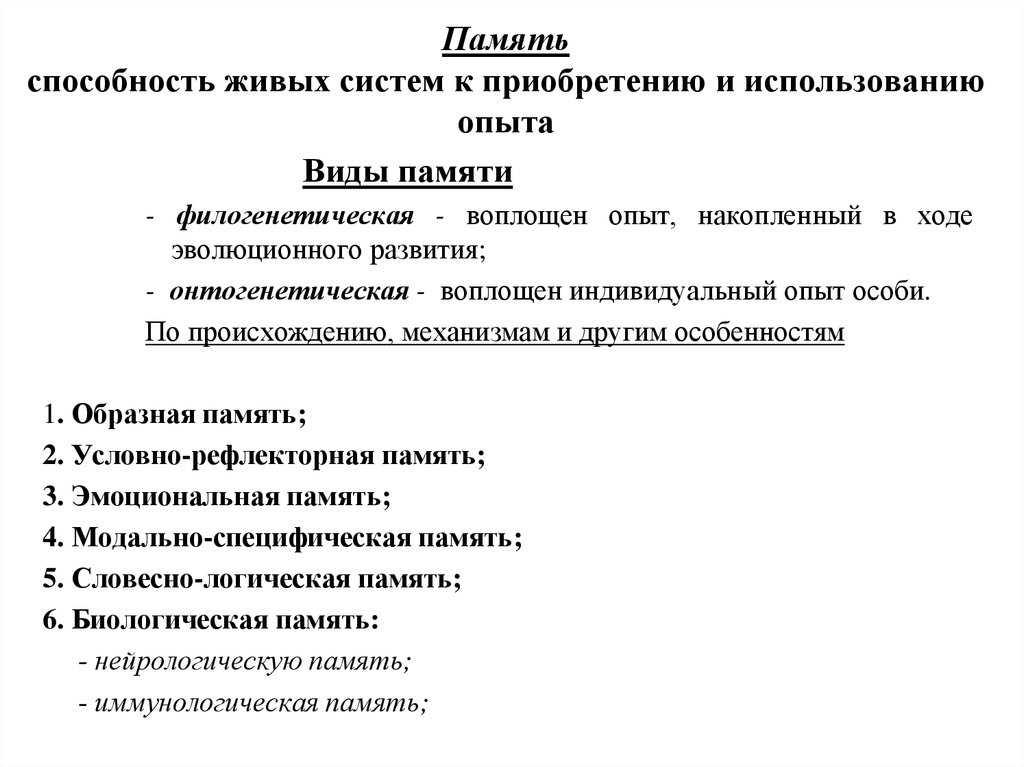

Память представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих восприятие, запечатление, хранение и воспроизведение (извлечение) информации. Поскольку последний компонент нередко выступает как критерий памяти, то к рассматриваемой совокупности следует отнести и забывание, под которым понимается либо безвозвратная утрата информации, либо невозможность ее извлечения при обычных условиях. Существует много подходов к классификации видов памяти. Для нас наиболее существенное значение представляет временная характеристика сохранения способности к воспроизведению запечатленной информации. С этой точки зрения различают следующие виды памяти.

Существует много подходов к классификации видов памяти. Для нас наиболее существенное значение представляет временная характеристика сохранения способности к воспроизведению запечатленной информации. С этой точки зрения различают следующие виды памяти.

Сенсорная (иконическая, следовая) память, которая обеспечивает сохранение воспринятого образа на протяжении долей секунды. Кратковременная (первичная) память позволяет удерживать воспринятую информацию на протяжении около 20 с. Долговременная (вторичная) память простирается на очень большой временной диапазон, начиная от 20 с и простираясь на минуты, часы, дни, месяцы, годы. По всей видимости, это понятие включает несколько существенно различных видов памяти. Так, в частности, во вторичной памяти выделяют оперативную память, т. е., по существу, пролонгированную кратковременную память. Суть ее заключается в том, что под влиянием внутренней мотивации или каких либо внешних обстоятельств способность к воспроизведению продлевается на промежуток времени более 20 с.

Выделяют еще так называемую «вечную», или третичную, память, когда способность воспроизводить когда то запечатленную информацию сохраняется на протяжении всей оставшейся жизни (например, имена свое и ближайших родственников и т. п.). И только в патопсихологических ситуациях разрушается и этот вид памяти.

Каждую из перечисленных форм памяти характеризуют также по объему запечатлеваемой информации. По этому показателю колебания оказываются очень существенными. Так, для сенсорной памяти этот объем весьма велик и ограничивается, по существу, информационной емкостью самого воспринимаемого объекта. Однако лишь только небольшая часть переходит в память кратковременную. Для большинства людей объем кратковременной памяти составляет 7 ± 2 блока информации, а вот объем блока может существенно колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека и главным образом от уже хранящейся у него информации в долговременной памяти. Чем больше человек знает, тем крупнее у него эти блоки. Таким образом, оказывается весьма различным объем кратковременной памяти, измеряемой в тех или иных элементарных единицах. Для долговременной памяти характерен практически не ограниченный ее потенциальный объем, заполнение которого до предела просто невозможно на протяжении реальной жизни человека. Таким образом, возможности запечатления новой информации у человека безграничны.

Таким образом, оказывается весьма различным объем кратковременной памяти, измеряемой в тех или иных элементарных единицах. Для долговременной памяти характерен практически не ограниченный ее потенциальный объем, заполнение которого до предела просто невозможно на протяжении реальной жизни человека. Таким образом, возможности запечатления новой информации у человека безграничны.

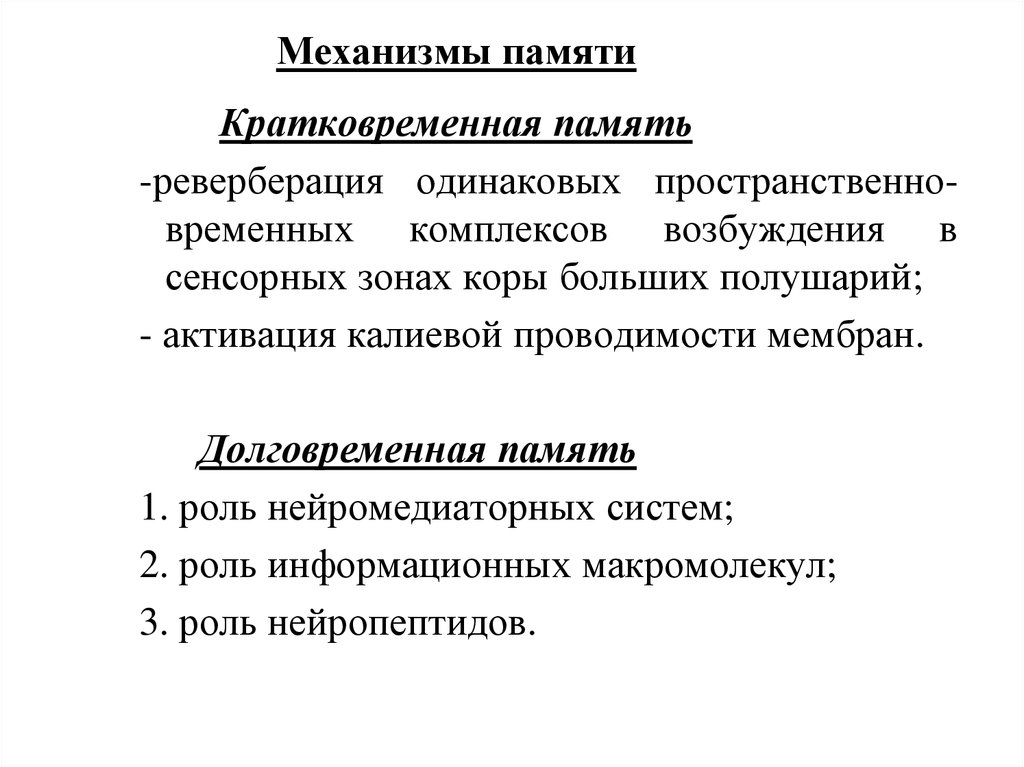

Различные виды памяти имеют весьма отличные физиологические механизмы. Так, в частности, сенсорная (следовая) память может быть, по существу, идентифицирована с последовательными образами, развитие которых характерно практически для всех сенсорных систем. Наиболее отчетливо они проявляются в зрительном анализаторе, поэтому они хорошо известны практически всем людям. Длительность такого образа зависит от интенсивности раздражителя и степени контраста и сохраняется порой на несколько секунд. Существование последовательных образов обусловлено постепенно затухающими следовыми процессами в изменении уровня поляризации мембран рецепторно нейрональных структур анализатора. Если условия складываются таким образом, что информация не переходит в регистры кратковременной или долговременной памяти, то эти следовые процессы безвозвратно исчезают, особенно когда воздействует новый сигнал. Основой долговременной памяти является формирование энграмм – структурно функциональных комплексов запечатления информации. Для образования таких энграмм непременным условием является достаточно длительная реверберация сигналов, связанных с информацией, находящейся в регистре первичной (кратковременной) памяти. Пролонгации реверберации способствуют следующие факторы: во первых, это неоднократное повторение воспринимаемой информации; во вторых, осмысливание этой информации, установление ее логической структуры или связи с уже хранящейся в долговременной памяти информацией, что резко сокращает количество необходимых повторений; в третьих, установка на длительное запоминание; в четвертых, высокий интерес к запоминаемому материалу, что даже без повторного восприятия значительно увеличивает длительность реверберации.

Если условия складываются таким образом, что информация не переходит в регистры кратковременной или долговременной памяти, то эти следовые процессы безвозвратно исчезают, особенно когда воздействует новый сигнал. Основой долговременной памяти является формирование энграмм – структурно функциональных комплексов запечатления информации. Для образования таких энграмм непременным условием является достаточно длительная реверберация сигналов, связанных с информацией, находящейся в регистре первичной (кратковременной) памяти. Пролонгации реверберации способствуют следующие факторы: во первых, это неоднократное повторение воспринимаемой информации; во вторых, осмысливание этой информации, установление ее логической структуры или связи с уже хранящейся в долговременной памяти информацией, что резко сокращает количество необходимых повторений; в третьих, установка на длительное запоминание; в четвертых, высокий интерес к запоминаемому материалу, что даже без повторного восприятия значительно увеличивает длительность реверберации.

Кроме того, существенное значение имеет функциональное состояние организма, степень утомления. Всем известно, что «на свежую голову» запоминать легче, однако для образования энграмм необходим сон, особенно быстрый сон. На процессы закрепления информации в долговременной памяти существенное влияние оказывает эмоциональный фон, связанный с этой информацией. Гораздо лучше запоминаются факты, имеющие положительную эмоциональную окраску, хуже – отрицательную и еще хуже – не имеющие никакой эмоциональной окраски. Имеются некоторые достижения в улучшении памяти фармакологическими средствами, которые, однако, используются только в медицинской практике, но не в повседневной жизни.

Механизм самих энграмм понят не до конца. В настоящее время можно говорить о перестройках на уровне синапса, включая все звенья химической передачи, т. е. и синтез медиатора, и участие модуляторов, и свойства постсинаптической мембраны, особенно расположенных на ней фармакологических рецепторов. Представляется безусловной значимость нуклеиновых кислот (ДНК – дезоксирибо нуклеиновой кислоты, РНК – рибонуклеиновой кислоты), которые обладают неисчерпаемыми возможностями химического кодирования как генетически закрепленной, так и приобретаемой в процессе индивидуальной жизнедеятельности информации. Не исключена возможность и некоторых структурных изменений, в частности разрастание пресинаптических терминалей или активизация «латентных» (недействующих) синапсов. Нет полной определенности относительно конкретного местонахождения энграмм. В настоящее время наиболее распространенной является точка зрения, что «хранилища» долговременной памяти представляют собой в морфофункциональном отношении свойство всей ассоциативной коры.

Не исключена возможность и некоторых структурных изменений, в частности разрастание пресинаптических терминалей или активизация «латентных» (недействующих) синапсов. Нет полной определенности относительно конкретного местонахождения энграмм. В настоящее время наиболее распространенной является точка зрения, что «хранилища» долговременной памяти представляют собой в морфофункциональном отношении свойство всей ассоциативной коры.

Медицинская практика показывает, что нет таких ограниченных участков высших отделов мозга, поражение которых приводило бы к катастрофическим расстройствам памяти, в то время как диффузные поражения значительной массы мозга по достижении определенной степени (как это нередко встречается у весьма пожилых людей) приводят к ослаблению сначала кратковременной, затем оперативной, долговременной и даже вечной памяти.

Процесс забывания следует рассматривать в двух аспектах. Во первых, забывание может быть по своей природе интерпретировано как «стирание» следов ранее хранимой информации. Для первичной памяти – это главным образом интерференция, получение новой информации. Для вторичной и третичной памяти, которые характеризуются наличием энграмм, такого рода забывание обусловлено их разрушением в результате тех или иных воздействий. Во вторых, забывание может быть связано с затруднением, а иногда и полной неспособностью к воспроизведению при сохранных энграммах. И только специальными способами (например, гипноз, некоторые фармакологические средства, электрическое раздражение при нейрохирургических операциях и т. п.) можно убедиться, что полностью информация не утрачена.

Для первичной памяти – это главным образом интерференция, получение новой информации. Для вторичной и третичной памяти, которые характеризуются наличием энграмм, такого рода забывание обусловлено их разрушением в результате тех или иных воздействий. Во вторых, забывание может быть связано с затруднением, а иногда и полной неспособностью к воспроизведению при сохранных энграммах. И только специальными способами (например, гипноз, некоторые фармакологические средства, электрическое раздражение при нейрохирургических операциях и т. п.) можно убедиться, что полностью информация не утрачена.

Д. Норман. Память и научение. (конспект)

База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023

обратиться к администрации

| Д. Норман. Память и научение. (конспект) Память = усвоение + сохранение + извлечение info. Научение – намеренное усвоение опред. материала. Сенсорная памятьПосле краткого предъявления зрит. сигнала след длится неск-ко сотен миллисекунд. След позволяет вести переработку поступившей info дольше, чем длится само изображение. Эксперимент Сперлинга (буквы сигнал, чем больше время между ними (от 100 до 1000 мсек), тем хуже воспроизведение).

Этапы:

В первич.  памяти производится намеренная переработка info, помогающая запоминать ее и интерпретировать, а также выводить из нее дальнейшие заключения. памяти производится намеренная переработка info, помогающая запоминать ее и интерпретировать, а также выводить из нее дальнейшие заключения.Для полной интерпретации и понимания входных сенсор. сигналов недостаточно того, что содержится в самих сигналах. Сенсор. образ д/б облечен плотью в рез-те его истолкования, кот. возможно лишь на основе внутр. структур, создаваемых для этой цели когнитив. системой. Ту часть анализа, кот-я исходит от высших концептуальных уровней, наз-т «концептуально направляемой переработкой info» («нисходящей переработкой»), а ту его часть, кот. начин-ся с сенсор. данных, извлекает их существенные св-ва и объед-т в информативную единицу – «переработкой, направляемой данными» (или «восходящей переработкой»). Первая переработка управляема, вторая более автоматична. Первичная памятьТо, насколько удается запомнить фразу, м/зависеть от спос-ти перцептив. системы понять эту фразу, от спос-ти сосредоточиться, имеющихся знаний, желания запомнить, … и лишь в малой степени от св-в систем первичной памяти Ум ищет смысл и порядок, чтобы с их помощью можно было потом восстановить info. Как измерить функцию одной лишь памяти, если каждая часть системы помогает остальным? – Бессмысленные слоги, случайные цифры. Список слов. Надо воспроизвести в любом порядке. Лучше воспроизводятся последние (еще находятся в первичной памяти). Рассеивается ли info из первичной памяти просто с течением времени или же из-за вмешательства других элементов и операций? Играют роль и время, и помехи. Самопроизвольное исчезновение info происходит через 10 – 15 сек., действие помех характеризуется одинаковой (на 1/3) убылью info под влиянием каждых 3 – 4 мешающих элементов. Когда люди стараются вспомнить слова и буквы, предъявленные им визуально, то совершаемые ошибки бывают фонологическими, т.е. зависят от звукового сходства зрительная info перекодируется в первич. памяти в слуховую (во всяком случае, когда запоминаются слова или буквы). Вторичная памятьМех-мы памяти работают по-разному, когда они запускаются по-разному. Трудности изучения: вторич. память огромная, границы не установлены, содержит опыт всей жизни. Осн. вопросы: организация и структура материала Оценка Фрейда: более верно, чем считают когнитив. Ψлоги; менее верно, чем психоаналитики. Понимал природу ассоциаций, но не предложил Ψски правдоподобные мех-мы. Не создал теорию, сопоставимую с фактами. Ответы и вопросыПрежде чем начать поиски, надо поставить вопрос в форме, соответствующей типу искомой info. Набор букв. Быстро понимаем, что такого слова нет. Но ведь не пересматриваем в голове все известные слова! Мы обладаем системой памяти с адресацией по содержанию – системой, где путь, кот-й надо избрать, чтобы найти нужную info, задается самой этой info. 3 типа использования памяти:

ЗабываниеЗабывание – любая невозможность извлечь info, включая такой случай, когда сегодня забылось то, что вспомнится завтра. Осн. трудность извлечения info из вторич. памяти связана со структурой памяти и с большим кол-вом заложенного в нее материала. Для успешного извлечения info недостаточно того, чтобы нужная info сохранялась. Искомое событие д/б описано таким сп-бом, кот-й отличал бы его от всех остальных похожих событий. Возможно: хотела, но забыла послать письмо – не прошло дальше первич. памяти. Др. форма забывания — регулярно вспоминаю, но все равно забываю отправить письмо. забывание отчасти объясняется недостаточной длительностью намерения. Или нежелание помнить то, что не нравится забывание – подавление (защитный мех-м).

Память организована так же. Переход от слова к значению (Н., узнавание слова в тексте) гораздо быстрее. чем от значения к слову (отгадывание кроссвордов). Поиск информации должен начинаться со спецификации воспоминания (что конкретно мы ищем), кот.

Четыре субпроцесса извлечения информации из памяти:

Начавшийся процесс извлечения информации из памяти трудно остановить.  Запускает его сознание, а дальше подсознательные мех-мы м/действовать сами по себе. Запускает его сознание, а дальше подсознательные мех-мы м/действовать сами по себе.Мех-м поиска в памяти срабатывает только в том случае, если искомый объект описан верно и в то же время дифференцированно. Описания должны быть воспроизводимы (чтобы запомнить цвета радуги, мы используем «Каждый охотник желает знать…», эта мнемонич. фраза служит описанием, теперь остается только извлекать ее из памяти, т.е. проблема сост-т в воспроизводимости описания). Но это все когда info в памяти содержится в «готовом виде». Но чаще искомая info не заложена в структурах памяти, а ее нужно построить как логическое заключение, вывести из info, которой мы уже обладаем. Тогда мы д/исп-ть сведения, хранящиеся в памяти, как основу для построения нужной нам info. Сп-б ответа на некот. вопросы – сначала отнести объект к опред. Важными частями сети явл-ся узлы и отношения. Человек имеет две ноги. Зд. чел-к и ноги – узлы, а стрелка – отн-е. Важным св-вом семантич. сетей явл-ся наследование. Св-ва понятия наследуются его «потомками», т.е. частными случаями и подклассами. Семантич. сети нужно модифицировать, чтобы они годились для более крупных единиц знания. В рез-те создается новый метод, называемый схемой.

Чтобы делать выводы, недостаточно простого использования средств памяти. Имеющееся знание должно быть рассмотрено, переформулировано, применено по-новому. Схемы, сценарии и прототипы Семантич. сети и схемы – две тесно связанные гипотетические формы репрезентации (представления). Семантич. сети полезны для представления формальных отношений между вещами. Сети наиболее эффективны всюду, где возможна достаточно простая и последовательная классификация. Схемы представляют собой организованные пакеты знания, собранные для репрезентации отдельных самостоят. единиц знания (схема того, как моя собака достает из озера брошенную палку). Это как рутинный ритуал (собака достает палку, идет, отдает хозяину…). Получается так, будто мы обладаем собранием сценариев для многих ситуаций. Это общая инструкция о порядке действий и взаимоотношениях между участниками события. Они позволяют предсказать события, указывают, как поступать (поход к врачу, в ресторан и т.д.), помогают хранить в памяти и вспоминать события прошлого. Волк, человек, пингвин, губка – эти животные расположены в списке в порядке убывающего «соответствия» понятию животного. А, например, «идеал» собаки – нечто вроде овчарки, а не мопс, хотя мы знаем, что мопс – тоже собака. Это прототип. Схема м/б теоретической моделью «прототипного» знания понятий, подобно тому как сценарий явился моделью прототипного знания последовательностей событий. Схемы д/быть организованы вокруг некот.

Стереотипизация позволяет делать обширные выводы на основе частичного знания, но м/оказаться обманчивыми. Мысленные образы Мысленные образы легко ускользают. Огромные индивидуал. различия. Образы исп-ся для ответа на вопросы, касающиеся пространственных или временных отношений (чтобы сказать, в каких буквах есть элементы, выступающие вверх над строчкой, мы должны мысленно просмотреть весь алфавит). Сложно представить муху на хвосте слона (либо видим муху и зад слона, либо слона полностью, но не видим мухи, т. Два направления исследований:

Эти два направления должны сосуществовать. Должно быть возможным обращение к образам посредством слов и умозаключений, построение новых образов из частей старых, выведение следствий и т.п. Научение и приобретенное мастерство Научение, память и деят-ть взаимосвязаны. Исследуя память, мы делаем акцент на том, как info хранится, а затем извлекается для использования. При исслед-и процессов научения акцент перемещается на приобретение info, а при исслед-и действий – на ее использование. Научение позволяет воспринимать новые мысли и использовать опыт. В большинстве случаев научение тесно связано с пониманием (чтобы научиться играть в шахматы, нужно понять ходы, цель, стратегию игры). Практикуясь в выполнении задачи, люди постоянно совершенствуются. Работа большого мастера отлич-ся от просто очень хорошей в нескольких отношениях:

Миссионеры и каннибалы

Уменьшается время, необходимое для решения задачи. Умственная работа по мере упражнения уменьшается. Навык надо поддерживать упражнением, иначе он разрушится. Последовательность процесса обучения идет от целого к частям и обратно к целому. Сначала задача хаотична и неорганизованна. По мере приобретения опыта вырисовываются некоторые моменты. Систематический анализ выявляет составные части, которым м/научиться по отдельности, а потом связывать их и сочетать. Возникают более крупные организационные единицы, предмет приобретает структуру и представляется теперь доступным для овладения. Затем применение знания становится автоматическим, умение делается подсознательным. Способы научения: наращивание, создание структур, настройка Три категории форм научения:

Эксперименты:

Особое состояние внезапного постижения необходимо для процесса научения, но для этого обучаемый должен находиться в состоянии растерянности и надо надлежащим образом предъявить инструкцию в нужный момент.

Изменение, кот-е происходит у чел-ка, знающего, как выполнять задачу, кот-ю он осваивает на практике, называется настройкой. Настройка состоит в медленной непрерывной адаптации структур знания, делающей их более эффективными, более специализированными, более автоматическими, специально приспособленными к требованиям задачи. Что такое настройка? Это может быть:

Научение как понимание рассказа Искусный романист дает набросок, рассчитывая, что вы построите сценарий, и может намеренно создать у вас неверное понимание событий; автор может вызвать напряженное ожидание, определяя, какого рода схемы вы скорее всего будете создавать. Мы строим сценарий (схему) в соответствии с тем, что уже успели прочесть, и с имеющимся собственным знанием. Каждое новое предложение рассказа ложится на создаваемую схему и добавляет новые сведения, которые ограничивают интерпретацию. Понимание рассказа – активный процесс, требует построения надлежащих мысленных структур. Создание гипотез – иногда правильных, иногда ложных. Обучение работе с программой Эд: анализ одного примера научения Научение работе на редакторе текстов Эд (editor) людей, которые не умеют обращаться с компьютером (вроде древнего Word-а) – реальная задача.  Но команды в нем надо было печатать на клавиатуре, как и текст. Основные команды – добавить, печатать, стереть. Давали сборник инструкций (вроде Help в программах – объясняет по ходу дела). Регистрировали, что испытуемый печатает, какую инструкцию читает и т.д., в общем, следили за успехами. Но команды в нем надо было печатать на клавиатуре, как и текст. Основные команды – добавить, печатать, стереть. Давали сборник инструкций (вроде Help в программах – объясняет по ходу дела). Регистрировали, что испытуемый печатает, какую инструкцию читает и т.д., в общем, следили за успехами.Обучающиеся создают свои собственные концептуализации, и если ими не руководить, их модели м/оказаться неадекватными и трудно преодолимыми. Часто никто не подозревает, насколько плоха модель, пока она не приведет к серьезному затруднению. Некоторые размышления о научении Люди активно строят мысленные модели тех ситуаций, в кот-х оказываются. Схемы м/содержать как общие знания, так и знания о действиях. Схемы активируются или концептуально, усмотрением опред. цели, или же появлением некот. данных, в конечном рез-те запускающих опред. процессы. Создание новых схем путем копирования прежних и внесения в них надлежащих изменений или путем заполнения пустых областей в существующих схемах – это научение методом наращивания.  Научение путем создания структур включает образование новых концептуализаций, и, следовательно, новых форматов для схем. Настройка – уточнение. Люди никогда ничему не научились бы, если бы им нужно было все хорошо понять, прежде чем идти дальше. Научение часто бывает актом интерпретации: привлекаются знания, приобретенные раньше; прошлый опыт помогает понять, чего м/ожидать сейчас. Каждый новый предмет требует усвоения огромного кол-ва сведений, и многое зависит от наличия надлежащих структур знания у обучающегося. Огромное кол-во детальных структур, при участии кот-х чел-к становится специалистом, почти непременно требует того, чтобы ученье начиналось, когда чел-к молод, и продолжалось многие годы. Новое знание часто строится на старом. Каталог: 773142 Скачать 145,97 Kb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

МОЗГ ОТ ВЕРХА К НИЗУ

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Обучение и память — IResearchNet

Человеческое обучение и память часто понимают как имеющие три стадии: кодирование, хранение и извлечение (Melton, 19). 63). Кодирование относится к получению и начальной обработке информации; хранение относится к поддержанию закодированной информации во времени; а поиск относится к процессам, с помощью которых осуществляется доступ к хранимой информации и ее использование. Исторически научное изучение человеческой памяти можно рассматривать как проходящее через четыре фазы, первые три из которых соответствуют акценту на кодировании, хранении и извлечении соответственно. Четвертая фаза, отражающая текущее состояние области, подчеркивает динамическое взаимодействие между стадиями.

63). Кодирование относится к получению и начальной обработке информации; хранение относится к поддержанию закодированной информации во времени; а поиск относится к процессам, с помощью которых осуществляется доступ к хранимой информации и ее использование. Исторически научное изучение человеческой памяти можно рассматривать как проходящее через четыре фазы, первые три из которых соответствуют акценту на кодировании, хранении и извлечении соответственно. Четвертая фаза, отражающая текущее состояние области, подчеркивает динамическое взаимодействие между стадиями.

Самая ранняя влиятельная концепция памяти, полученная от Аристотеля, представляла собой ассоциацию, связь между двумя идеями, мыслями или событиями. Ассоциации образуются, когда два предмета встречаются близко друг к другу во времени или пространстве, когда два предмета очень похожи или когда два предмета очень разные. Присутствие одного из них, реплики, напоминает о другом. Один пункт разногласий заключался в том, могут ли ассоциации формироваться только между соседними элементами (прямые ассоциации) или могут ли ассоциации формироваться между элементами, которые были удалены дальше (удаленная ассоциация). Например, для трех событий, происходящих в серии, может быть не только прямая связь между первым и вторым и между вторым и третьим, но также может быть отдаленная связь между первым и третьим. Хотя многие ранние теоретики посвятили много размышлений и предположений природе памяти, их энтузиазму и проницательности мешало отсутствие соответствующих инструментов, методов и процедур.

Например, для трех событий, происходящих в серии, может быть не только прямая связь между первым и вторым и между вторым и третьим, но также может быть отдаленная связь между первым и третьим. Хотя многие ранние теоретики посвятили много размышлений и предположений природе памяти, их энтузиазму и проницательности мешало отсутствие соответствующих инструментов, методов и процедур.

Убедительных данных по этому вопросу не было до 1885 года, когда Герман Эббингауз опубликовал первое научное исследование памяти. Эббингауз был первым ученым, который разработал, провел и сообщил об эксперименте, чтобы различить две конкурирующие теории памяти. В серии исследований он сообщил о доказательствах не только прямых и отдаленных ассоциаций, но и обратных ассоциаций. Эббингауз также известен тем, что одним из первых использовал статистические процедуры для анализа своих данных.

До 1950-х годов традиция вербального обучения доминировала в исследованиях памяти в Соединенных Штатах. Следуя примеру Эббингауза (1885), акцент делался на стадии кодирования, особенно на том, как формируются и приобретаются ассоциации. Одно особенно влиятельное направление исследований, например, было сосредоточено на измерении того, насколько хорошо обучение переносится в новые ситуации (Osgood, 1953). Конечно, некоторый упор был сделан на поиск; в частности, господствующая теория забывания, теория интерференции, включала как разучивание, так и конкуренцию реакций в качестве факторов. Тем не менее, даже в этих рамках доминировали принципы приобретения, такие как дифференциальная эффективность массовых и распределенных репетиций (Underwood, 19).61).

Одно особенно влиятельное направление исследований, например, было сосредоточено на измерении того, насколько хорошо обучение переносится в новые ситуации (Osgood, 1953). Конечно, некоторый упор был сделан на поиск; в частности, господствующая теория забывания, теория интерференции, включала как разучивание, так и конкуренцию реакций в качестве факторов. Тем не менее, даже в этих рамках доминировали принципы приобретения, такие как дифференциальная эффективность массовых и распределенных репетиций (Underwood, 19).61).

Начиная с 1950-х годов так называемая когнитивная революция возвестила о смещении акцента в сторону хранения. Доминирующей метафорой был компьютер с различными буферами, регистрами и другими формами хранения, которые были связаны с различными гипотетическими структурами памяти. Наиболее распространенное представление о памяти, называемое модальной моделью (после статистической меры, режимом), имело три таких гипотетических структуры памяти: сенсорный регистр, краткосрочное хранилище и долговременное хранилище (Atkinson & Shiffrin, 19). 68). Информация сначала ненадолго регистрировалась в сенсорном буфере, а затем преобразовывалась из необработанной физической формы в более прочный (обычно вербальный) код и откладывалась в краткосрочное хранилище. Краткосрочное хранилище имело ограниченную емкость, от пяти до девяти элементов или «кусков», и предназначалось в основном как буфер, где информация могла временно храниться. Репетиция — это процесс, при котором товар либо сохраняется, либо копируется в долгосрочное хранилище.

68). Информация сначала ненадолго регистрировалась в сенсорном буфере, а затем преобразовывалась из необработанной физической формы в более прочный (обычно вербальный) код и откладывалась в краткосрочное хранилище. Краткосрочное хранилище имело ограниченную емкость, от пяти до девяти элементов или «кусков», и предназначалось в основном как буфер, где информация могла временно храниться. Репетиция — это процесс, при котором товар либо сохраняется, либо копируется в долгосрочное хранилище.

Несмотря на значительный успех этого типа моделей (Glanzer, 1972), эмпирические и логические проблемы быстро стали очевидными (Neath, 1998). Наиболее важным из них была попытка разделить вклад краткосрочного и долгосрочного запаса в данной ситуации. Последовали две реакции. Одним из них было развитие идеи рабочей памяти (Baddeley, 1986), обновление концепции кратковременной памяти. Рабочая память рассматривала память в более широком контексте, включая систему внимания и зрительно-пространственную систему, и, по сути, была местом, где выполнялась когнитивная работа. Другой реакцией было усиление акцента на процессах, а не на структурах; этот акцент на процессинге также последовал за интенсивным изучением стадии извлечения в конце 19 века.60-х и начала 1970-х годов. Действительно, рабочую память можно рассматривать как гибридную модель, содержащую как структуру (фонологическую память), так и процесс (артикуляционную петлю).

Другой реакцией было усиление акцента на процессах, а не на структурах; этот акцент на процессинге также последовал за интенсивным изучением стадии извлечения в конце 19 века.60-х и начала 1970-х годов. Действительно, рабочую память можно рассматривать как гибридную модель, содержащую как структуру (фонологическую память), так и процесс (артикуляционную петлю).

Согласно структуре обработки уровней (Craik & Lockhart, 1972), память является результатом последовательной серии анализов, каждый из которых выполняется на более глубоком и концептуальном уровне, чем предыдущий, которые выполняются с информацией. Чем глубже уровень анализа, тем лучше память. Таким образом, память является скорее побочным продуктом, чем что-либо еще; это остаток от выполненной обработки. Эта точка зрения предлагала объяснение того, почему намерение учиться не является важным фактором в последующих тестах памяти (Postman, 19).64): если человек пытается что-то запомнить, но использует неподходящий процесс, его производительность плохая. Действительно, большая часть информации, которую люди помнят, не усваивается намеренно; скорее, это остаток их переработки первоначального опыта.

Действительно, большая часть информации, которую люди помнят, не усваивается намеренно; скорее, это остаток их переработки первоначального опыта.

Уровни обработки сосредоточены почти исключительно на кодировании и относительно мало говорят о поиске. Второй важный взгляд на процессинг 1970-х годов был разработан как способ исправить это упущение (Morris, Bransford, & Franks, 19).77). Основное различие между уровнями обработки и обработкой, соответствующей передаче, заключается в том, что последняя явно включает извлечение в качестве фактора. Согласно этой точке зрения, конкретный процесс кодирования приводит к повышению производительности не потому, что он обязательно глубже, а скорее потому, что он подходит для данного вида обработки, требуемой тестом.

В настоящее время исследование памяти находится на четвертом этапе, когда особое внимание уделяется взаимодействию между кодированием и извлечением. Хорошим примером является Тульвинг (1983) принцип специфичности кодирования. Согласно этому принципу воспоминание о событии или определенном его аспекте зависит от взаимодействия между свойствами закодированного события и свойствами закодированных сигналов, доступных при воспроизведении. Обратите внимание, что существует явное признание двух возможных искажений: представление исходной информации может быть или не быть достоверным, и представление подсказок может быть или не быть достоверным. Память есть взаимодействие этих двух потенциально искаженных представлений.

Согласно этому принципу воспоминание о событии или определенном его аспекте зависит от взаимодействия между свойствами закодированного события и свойствами закодированных сигналов, доступных при воспроизведении. Обратите внимание, что существует явное признание двух возможных искажений: представление исходной информации может быть или не быть достоверным, и представление подсказок может быть или не быть достоверным. Память есть взаимодействие этих двух потенциально искаженных представлений.

Из этого типа интерактивного представления следует, что память по своей сути управляется сигналом: информацию нельзя вспомнить или иным образом использовать в обработке, если не присутствует соответствующий сигнал. Второе следствие состоит в том, что небольшие изменения в сигнальном созвездии могут легко нарушить работу памяти. Даже хорошая подсказка может потерять свою эффективность, если ее использовать слишком часто — явление, известное как перегрузка подсказки (Watkins, 1979). Третье следствие заключается в том, что память — это динамический процесс, включающий в себя возможность многократного постоянного искажения события как в результате обработки, происходящей при изучении, так и обработки, происходящей при тестировании. Эти выводы присущи большинству современных теорий.

Эти выводы присущи большинству современных теорий.

Уже отмечалось, что намерение учиться не обязательно является важным фактором в последующей производительности памяти. Одна из тем, вызывавшая значительный интерес в последние годы, касается ситуаций, когда получение и поиск информации осуществляются бессознательно. Эту область обычно называют имплицитной памятью, хотя терминология довольно запутанна. Наиболее четкие термины разделяют тип учебной ситуации (преднамеренный или случайный) и тип теста (прямой или косвенный). Традиционные исследования памяти были сосредоточены на преднамеренном обучении («Попробуйте запомнить следующий список элементов») и прямых тестах («Вспомните список элементов, которые вы только что изучили»). Исследование имплицитной памяти использует случайное обучение («Оцените эти элементы по степени приятности») и непрямые тесты («Заполните эти фрагменты слов первым словом, которое приходит на ум»). (Конечно, возможны все комбинации.) Интересным открытием является то, что информация, обрабатываемая в ходе исследования, облегчает выполнение различных тестов, даже если испытуемый не подозревает об этом влиянии.

Один из непрекращающихся споров касается того, как лучше всего рассматривать память, либо как набор множественных систем памяти (Schacter & Tulving, 1994), либо как набор процессов (Crowder, 1993). Представление множественных систем памяти приписывает производительность памяти базовой системе памяти. Хотя есть некоторые разногласия по поводу количества систем памяти, наиболее популярная концепция насчитывает пять. Система процедурной памяти отвечает за выполнение задач, связанных с двигательными навыками (печатание, езда на велосипеде), простое обусловливание и простое ассоциативное обучение. Система перцептивного представления отвечает за идентификацию и обработку визуальных форм и за распознавание речи. Первичная память (также известная как рабочая память) отвечает за хранение информации, которая должна храниться в течение короткого времени, например, телефонного номера в течение времени между его поиском и набором номера. Семантическая память обрабатывает знания, а эпизодическая память связана с автобиографической информацией и событиями, которые были пережиты лично.

Основное преимущество этой точки зрения состоит в том, что она способна объяснить большое количество диссоциаций. Диссоциация возникает, когда одна переменная, например задержка между исследованием и тестом, влияет на одну задачу памяти иначе, чем на вторую. Таким образом, типичная задача с явной памятью показывает худшую производительность после длительной задержки, тогда как типичная задача с неявной памятью почти не показывает вредного эффекта задержки. Согласно теории множественных систем, неявная память поддерживается процедурной системой представления, тогда как явная память зависит от эпизодической памяти. Поскольку используются две разные системы, видны два разных результата. Аналогичные объяснения предлагаются для объяснения амнезии и эффектов нормального старения: различные системы могут быть затронуты и выборочно ухудшать некоторые типы производительности памяти, оставляя другие способности памяти неповрежденными.

Двумя основными недостатками этого подхода являются отсутствие консенсуса по количеству и типу систем и отсутствие прогностических диссоциаций. Хотя большинство теоретиков множественных систем согласны с представленными выше подразделениями, многие предлагают дополнительные системы (например, системы сенсорной памяти, напоминающие модальную модель), в то время как другие предпочитают меньшее количество систем (например, сочетание эпизодической и семантической памяти).

Хотя большинство теоретиков множественных систем согласны с представленными выше подразделениями, многие предлагают дополнительные системы (например, системы сенсорной памяти, напоминающие модальную модель), в то время как другие предпочитают меньшее количество систем (например, сочетание эпизодической и семантической памяти).

Неспособность этой точки зрения сформулировать прогностические диссоциации более проблематична. Например, существует явление, известное как эффект веера: время ответа на заданное предложение увеличивается по мере увеличения количества фактов, известных о компонентах предложения. Тот факт, что это верно только для эпизодических задач, а не для семантических задач, принимается как свидетельство, подтверждающее различие между этими двумя системами. Однако прямо противоположный результат — если бы веерный эффект наблюдался только в семантических, а не в эпизодических задачах — также можно было бы принять за поддержку различия между двумя системами. Проблема в том, что мультисистемная точка зрения еще не может априори предсказать природу диссоциации. Многие исследователи в настоящее время работают над решением этой проблемы.

Многие исследователи в настоящее время работают над решением этой проблемы.

Другим основным теоретическим направлением является взгляд на обработку (или процедурный подход). Иногда известное как монолитное представление (из-за нежелания дробить память на несколько систем), это представление возникло и связано с уровнями обработки и представлениями обработки, соответствующими передаче. Основная идея заключается в том, что память находится в тех же нейронных единицах, которые первоначально обрабатывали опыт. Когда событие первоначально переживается, оно обрабатывается определенными нейронными сборками. Память — это то, что происходит, когда одни и те же или подобные нейронные единицы стимулируются сигналом (внешним, восходящим или внутренним, восходящим) и сходными результатами обработки. Как Крейк (1994. с. 156) поставь. «Кодирование — это просто набор процессов, связанных с восприятием и интерпретацией исходного события… а извлечение — это попытка воспроизвести исходный паттерн кодирования».

Поддерживающие исследования проводятся во многих областях, включая текущие исследования влияния нормального старения на память. Всякий раз, когда задача требует процесса, который инициируется внутренним сигналом, независимо от того, является ли задача эпизодической, семантической или какой-либо другой, выполнение у пожилых людей будет менее успешным, чем когда процесс может использовать внешний сигнал. Таким образом, тип обработки в большей степени предсказывает производительность памяти, чем предполагаемая базовая система памяти.

Одна из критических замечаний по поводу подхода к обработке заключалась в том, что в нем неясно, сколько именно процессов задействовано. Структура диссоциации процессов (Jacoby, 1991) — это одна из попыток разделить вклад различных процессов. Основная логика состоит в том, чтобы рассмотреть как минимум две ситуации. Один тест, тест на включение, разработан таким образом, чтобы все процессы могли внести полезный вклад в припоминание; второй тест, тест исключения, разработан таким образом, что один ответ не может внести свой вклад. По сути, можно вычесть эффект одного процесса и оценить его вклад.

По сути, можно вычесть эффект одного процесса и оценить его вклад.

Несколько других областей исследований подчеркивают мнение, что память управляется сигналами, является динамической и реконструктивной. Парадигма мониторинга реальности (или мониторинга источника) исследует способность людей помнить источник события. Субъектов можно попросить представить эпизод или они могут действительно пережить этот эпизод. На этапе тестирования интерес представляет вопрос, могут ли испытуемые определить источник. Данные показывают, что люди чаще говорят, что воображаемое событие было реальным, чем реальное событие. Изучение памяти очевидцев подтверждает эти выводы. Если нет объективных свидетельств, невозможно оценить точность воспоминаний очевидца: они могут быть очень точными, очень неточными или где-то посередине. Среди факторов, которые не предсказывают последующую точность, — продолжительность события; эмоциональная насыщенность события; необычность события; количество деталей, которые можно вспомнить; уверенность, выраженная в памяти; и задержка между событием и последующим допросом.

Текущий интерес сосредоточен на том, что, к сожалению, называется ложной памятью, напоминая информацию, которая не была представлена (Roediger & McDermott. 1995). Этот термин неудачен, поскольку подразумевает дихотомию между «истинными» и «ложными» воспоминаниями; если бы это действительно были единственные варианты, тогда все воспоминания должны были бы быть помечены как ложные. Гораздо более интересным и важным является вопрос о том, в какой степени текущее воспоминание расходится с первоначальным эпизодом. При последующих проверках воспоминание может стать более или менее точным, но оно всегда содержит некоторые искажения и, следовательно, некоторые ложные элементы со стороны вспоминающего.

Текущие формальные модели памяти также отражают четвертую фазу, акцент на кодировании и воспроизведении. Действительно, большое количество моделей называют моделями глобальной памяти, потому что они рассматривают производительность памяти в самых разных парадигмах (Raaijmakers & Shiffrin, 1992). Четырьмя наиболее влиятельными являются ACT* (произносится как звезда действия), SAM (поиск ассоциативной памяти), TODAM (теория распределенной ассоциативной памяти) и MINERVA2 (в честь греческой богини мудрости). Коннекционистские модели памяти не очень хорошо зарекомендовали себя и оказали меньшее влияние на эту область.

Четырьмя наиболее влиятельными являются ACT* (произносится как звезда действия), SAM (поиск ассоциативной памяти), TODAM (теория распределенной ассоциативной памяти) и MINERVA2 (в честь греческой богини мудрости). Коннекционистские модели памяти не очень хорошо зарекомендовали себя и оказали меньшее влияние на эту область.

Таким образом, память представляет собой динамический, принципиально реконструктивный набор процессов, которые позволяют ранее закодированной информации влиять на текущую и будущую производительность. Эффекты памяти не обязательно должны быть сознательно доступны для запоминающего, и каждое последующее воспоминание может еще больше исказить или восстановить воспоминание.

Ссылки:

- Аткинсон, Р. К., и Шиффрин, Р. М. (1968). Человеческая память: предлагаемая система и процессы управления ею. В К. В. Спенсе и Дж. Т. Спенсе (редакторы), Психология обучения и мотивации (Том 2, стр. 89).-195). Нью-Йорк: Академическая пресса.

- Баддели, AD (1986).

Рабочая память. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Рабочая память. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. - Craik, FIM (1994). Изменения памяти при нормальном старении. Текущие направления в психологической науке, 3, 155-158.

- Крейк, Ф.И.М., и Локхарт, Р.С. (1972). Уровни обработки: основа для исследования памяти. Журнал вербального обучения и вербального поведения, II, 671-684.

- Краудер, Р. Г. (1993). Системы и принципы теории памяти: еще одна критика чистой памяти. В А. Ф. Коллинз. SE Gathercole, MA Conway и PE Morris (ред.). Теории памяти (стр. 139).-161). Хов, Великобритания: Эрлбаум.

- Эббингауз, Х. (1885 г.). Uber das Gediichtnis. Лейпциг: Дункер и Гумбольдт. (Доступно на английском языке как «Память: вклад в экспериментальную психологию», HA Ruger. Trans., 1964. Нью-Йорк: Дувр).

- Гланцер, М. (1972). Механизмы хранения в памяти. В книге Г. Х. Бауэра и Дж. Т. Спенса (редакторы), «Психология обучения и мотивации» (том 5, стр. 129–193). Нью-Йорк: Академическая пресса.

- Джейкоби, Л.

Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал Memory Lind Language, 30, 513-541.

Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал Memory Lind Language, 30, 513-541. - Мелтон, А. В. (1963). Значение кратковременной памяти для общей теории памяти. Журнал вербального обучения и вербального поведения. 2, 1-21.

- Моррис, К.Д., Брансфорд, Дж.Д., и Фрэнкс, Дж.Дж. (1977). Уровни обработки по сравнению с передачей соответствующей обработки. Журнал вербального обучения и вербального поведения, 16, 519-533.

- Нит, И. (1998). Человеческая память: введение в исследования, теорию и данные. Пасифик-Гроув, Калифорния: Брукс/Коул.

- Осгуд, CE (1953). Метод и теория в экспериментальной психологии. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

- Почтальон, Л. (1964). Кратковременная память и случайное обучение. В А. В. Мелтон (ред.), Категории человеческого обучения (стр. 146–201). Нью-Йорк: Академическая пресса.

- Raaijmakers, JGW, & Shiffrin, RM (1992).

Это позволяет зрит. образу сохраняться во время мигания.

Это позволяет зрит. образу сохраняться во время мигания. Когда есть интерпретация, система памяти работает лучше.

Когда есть интерпретация, система памяти работает лучше. Мы движемся по следам, по связям, по путям знания, и решающее значение имеет то, откуда мы начали свой путь. Главное св-во памяти – стремление создавать связи между отдел. элементами (ассоциации).

Мы движемся по следам, по связям, по путям знания, и решающее значение имеет то, откуда мы начали свой путь. Главное св-во памяти – стремление создавать связи между отдел. элементами (ассоциации). даются путем прямого извлечения info из памяти (дельфин – млекопитающее или рыба? сколько вам лет?)

даются путем прямого извлечения info из памяти (дельфин – млекопитающее или рыба? сколько вам лет?)  Случайного воспоминания не бывает, нам что-то напоминает.

Случайного воспоминания не бывает, нам что-то напоминает. служит для описания искомой информации, и это описание будет успешным, только если оно удовлетворяет нескольким критериям:

служит для описания искомой информации, и это описание будет успешным, только если оно удовлетворяет нескольким критериям:  классу. затем определить св-ва данного класса и заключить, что все его представители должны обладать этими св-вами. Семантическая сеть – структура, в кот-й нужные куски информации соединены между собой надлежащим образом. Семантические сети дают возм-ть представить отношения между понятиями и событиями в системе памяти. Но они не во всем верно опис-т человеч. поведение. Это гипотеза, а не факт (сем. сеть).

классу. затем определить св-ва данного класса и заключить, что все его представители должны обладать этими св-вами. Семантическая сеть – структура, в кот-й нужные куски информации соединены между собой надлежащим образом. Семантические сети дают возм-ть представить отношения между понятиями и событиями в системе памяти. Но они не во всем верно опис-т человеч. поведение. Это гипотеза, а не факт (сем. сеть). сетей, и значительно укрепляют репрезентационую теорию. По существу схемы – это комплексы знаний, относ-ся к некот. ограниченной области (схема книги, клавиатуры компьютера. игры в бейсбол). Осн. св-ва схем:

сетей, и значительно укрепляют репрезентационую теорию. По существу схемы – это комплексы знаний, относ-ся к некот. ограниченной области (схема книги, клавиатуры компьютера. игры в бейсбол). Осн. св-ва схем:

идеала, или прототипа, и должны содержать значит. информацию о соответствующих понятиях, в том числе и о типичных особенностях обозначаемых ими объектов. Н., схема «птица» м/констатировать, что это животное летает, а схема «почтовый ящик» – что он синий. Эти сведения о типичных чертах выполняют неск-ко ф-ций:

идеала, или прототипа, и должны содержать значит. информацию о соответствующих понятиях, в том числе и о типичных особенностях обозначаемых ими объектов. Н., схема «птица» м/констатировать, что это животное летает, а схема «почтовый ящик» – что он синий. Эти сведения о типичных чертах выполняют неск-ко ф-ций: к. она маленькая).

к. она маленькая). Научение – это умение произвести действие, а не просто знание (сыграть в шахматы, а не просто «уметь»). Но хорошее знание и понимание не всегда ведет к умелому выполнению. Возможно умелое выполнение без понимания, понимание без умелого выполнения… Недостаточно знать что-либо, это знание д/б в нашем распоряжении в нужный момент (перед посадкой самолета выпустите шасси). Условие действие. Но иногда не выпускают шасси. Информация не была извлечена из памяти. Иногда излишнее внимание к информации тоже мешает (при игре в теннис не стоит думать, под каким именно углом держать ракетку и куда вывернуть локоть). Умелые люди м/выполнять действие, уделяя минимум внимания – автоматичность. Ходьба и разговор – сложные умения, а мы делаем это автоматически.

Научение – это умение произвести действие, а не просто знание (сыграть в шахматы, а не просто «уметь»). Но хорошее знание и понимание не всегда ведет к умелому выполнению. Возможно умелое выполнение без понимания, понимание без умелого выполнения… Недостаточно знать что-либо, это знание д/б в нашем распоряжении в нужный момент (перед посадкой самолета выпустите шасси). Условие действие. Но иногда не выпускают шасси. Информация не была извлечена из памяти. Иногда излишнее внимание к информации тоже мешает (при игре в теннис не стоит думать, под каким именно углом держать ракетку и куда вывернуть локоть). Умелые люди м/выполнять действие, уделяя минимум внимания – автоматичность. Ходьба и разговор – сложные умения, а мы делаем это автоматически. Задача – переправить миссионеров; переправить каннибалов; переправить всех. Тренируясь, узнаете о том, как действовать.

Задача – переправить миссионеров; переправить каннибалов; переправить всех. Тренируясь, узнаете о том, как действовать.

Задача понимания новой ситуации отчасти состоит в том, чтобы найти в прежнем знании уже существующие схемы, кот-е могли бы послужить ориентиром для построения новой схемы, соответствующей нынешней ситуации.

Задача понимания новой ситуации отчасти состоит в том, чтобы найти в прежнем знании уже существующие схемы, кот-е могли бы послужить ориентиром для построения новой схемы, соответствующей нынешней ситуации. : Смысл, 1997. 64с. Краткое доступное изложение

: Смысл, 1997. 64с. Краткое доступное изложение

Но специалисты

изучающие их считают их двумя различными явлениями.

Но специалисты

изучающие их считают их двумя различными явлениями.