6 гениальных открытий Льва Выготского

Об авторе

Лев Семёнович родился в городе Орше, в семье преуспевающего финансиста. Вскоре после его рождения семья переехала в Гомель, где отец Выготского открыл первую публичную библиотеку. Лев получил отличное образование: до 6-го класса воспитывался на семейном обучении, затем поступил в мужскую гимназию, где изучал древние и иностранные языки с частными учителями. Поступил в Московский университет на медицинский факультет, но вскоре перевёлся на юридический. Через пару лет бросил и его, закончив учёбу на историко-философском факультете московского Университета имени Шанявского.

После Выготский вернулся в Гомель, преподавал литературу в школах и на различных курсах, давал частные уроки, публиковал критические и литературоведческие статьи. Устроившись преподавателем филологии в педагогический техникум, он по собственной инициативе открыл там психологический кабинет для консультаций. Там начались его психолого-педагогические исследования.

Молодого учёного заметили и в 1924 году пригласили работать в новый Московский экспериментальный институт психологии. Вернувшись в Москву, Выготский познакомился с будущим основоположником нейропсихологии Александром Лурией, филологами Виктором Шкловским и Романом Якобсоном, поэтом Осипом Мандельштамом и режиссёром Сергеем Эйзенштейном. Вокруг Выготского и Лурии быстро сформировался круг единомышленников — молодых психологов, педагогов, неврологов и физиологов. Позже их назовут культурно-исторической школой, которая определит развитие всей советской психологии.

Будучи разносторонне развитым человеком, Выготский в равной степени интересовался физиологией, психологией и культурой. Например, в его литературоведческих работах художественные произведения рассматриваются как живые существа со своей анатомией и особенностями развития. Ко всем областям науки Выготский подходил комплексно, поэтому его можно назвать исследователем жизни в целом.

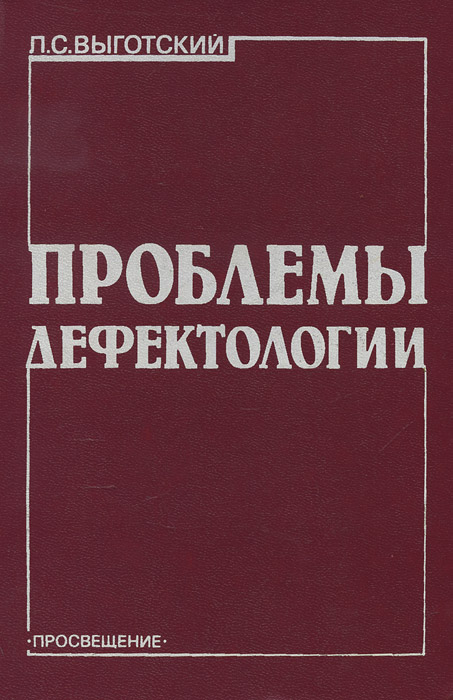

В середине 1920-х годов Лев Семёнович заинтересовался коррекционной педагогикой — фактически он открыл это направление: впервые заговорил о том, что детей с особенностями в развитии можно и нужно социализировать. С 1929 года и до смерти Выготский работал научным руководителем психологической лаборатории в Экспериментальном дефектологическом институте. Он разработал теорию, на которой основаны все современные коррекционные практики.

С 1929 года и до смерти Выготский работал научным руководителем психологической лаборатории в Экспериментальном дефектологическом институте. Он разработал теорию, на которой основаны все современные коррекционные практики.

Лев Выготский умер в возрасте 37 лет от туберкулёза, но за недолгую жизнь успел совершить ряд открытий, которые перевернули представление о педагогике и детской психологии. О них мы и расскажем.

Зона ближайшего развития

Важно не то, что ребёнок уже умеет, а то, чему он может научиться.

Лев Выготский

Одно из самых важных открытий Выготского состоит в том, что обучать — ещё не значит развивать. Учёба может даже тормозить развитие, если подолгу повторять уже усвоенное или требовать слишком многого.

Поэтому обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития, то есть на задачи, которые ребёнок пока не может решить сам, но уже очень скоро сможет, а пока ему требуется лишь небольшая помощь взрослого.

Например, ребёнок уже понимает буквы — в таком случае зоной ближайшего развития для него будет умение составлять слова. Чтобы научиться этому, ребёнку потребуется помощь взрослого, но затем он сможет перейти к развитию следующего навыка — составлять из слов предложения.

Звучит вполне очевидно, но до сих пор далеко не все учитывают, что границы зоны ближайшего развития у каждого ребёнка свои. Они зависят от его возможностей, потребностей (то есть мотивации) и готовности окружения ему помогать. Задача педагога — определить эти границы для каждого ребёнка и планомерно учить его тому, чему он способен научиться. И тогда можно достигнуть хороших результатов даже с труднообучаемыми детьми.

Важность игры

Действие в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — всё это возникает в игре и ставит её на высший уровень развития.

Лев Выготский

Выготский отмечал, что игра для ребёнка — не просто развлечение, а непосредственный источник развития. Игры помогают изучить свойства предметов, тренировать логическое мышление, память и фантазию. Чтобы обучение было эффективным и интересным, оно должно напоминать игру.

Игры помогают изучить свойства предметов, тренировать логическое мышление, память и фантазию. Чтобы обучение было эффективным и интересным, оно должно напоминать игру.

Сейчас много говорят о геймификации обучения. Создаются интернет-ресурсы с развивающими играми для детей. В новых школьных программах домашние задания стараются сделать похожими на интерактивный квест. Всё это стало возможным благодаря смелым идеям молодого учёного, высказанным около 100 лет назад.

<<Форма демодоступа>>

Воспитание и обучение неразделимы

Выготский утверждал, что личность — это не врождённое, а социальное понятие, она формируется в результате культурного развития человека. Он выделял две линии развития:

- Первая — саморазвитие: оно происходит естественным путём по мере созревания физиологии и психики.

- Вторая — овладение культурой: языком, системой счисления, нормами поведения и морали.

Учась читать и писать, дети учатся мыслить. Взаимодействуя с другими детьми и взрослыми, ребёнок совершенствуется в коммуникации, эмпатии и становится личностью.

Взаимодействуя с другими детьми и взрослыми, ребёнок совершенствуется в коммуникации, эмпатии и становится личностью.

Ребёнок учится чему-то у каждого человека из своего окружения, и не всегда сознательно. Поэтому очень важно, как в семье общаются с ним и между собой, как относятся к ребёнку учителя, какие ровесники его окружают. Гуманная педагогика Амонашвили, которая основывается на этом утверждении, едва ли могла бы существовать без открытия Выготского.

Атмосфера сотрудничества

Бессмысленно ждать, что школа «сделает из ребёнка достойного человека» — таким он может стать только сам и только в том случае, если его окружают достойные люди.

Чтобы ребёнок научился уважать других, нужно относиться к нему с уважением. Воспитать ответственность в ребёнке можно, если поручать ему ответственные задачи. Поэтому учителя и воспитатели должны сотрудничать с детьми, а не повелевать ими. Направлять и регулировать их деятельность, а не следить за неукоснительным соблюдением требований.

Эти идеи Выготский с коллегами старался воплотить в своей экспериментальной Единой трудовой школе. Это была первая школа, где работали кабинеты психологической поддержки, учителя ценили творческий подход, а не умение зубрить, а классы формировались по принципу психологического возраста детей.

Этот проект был в чём-то успешен, в чём-то нет. Но благодаря ему возникла идея личностного, а не системного образования. В нём школа рассматривалась не как «кузница кадров», а как пространство для свободного разностороннего развития.

Современный вариант Единой трудовой школы, исправленный и дополненный, — демократические школы, в которых дети управляют учебным процессом наравне со взрослыми.

Относительность оценки

Сама по себе двойка есть только отрицательное описание состояния знаний программы у этих детей, но она не говорит, что эти дети вообще получили в школе.

Лев Выготский

Оценка по пятибалльной шкале остаётся мерилом успешности для большинства из нас. Мы привыкли мыслить категориями двоек и пятёрок, хотя отлично помним разницу между честно заработанной тройкой, натянутым трояком с двумя минусами и тройкой, поставленной по инерции. Приходится признать: оценка отражает не знания, а некий социальный статус ученика.

Мы привыкли мыслить категориями двоек и пятёрок, хотя отлично помним разницу между честно заработанной тройкой, натянутым трояком с двумя минусами и тройкой, поставленной по инерции. Приходится признать: оценка отражает не знания, а некий социальный статус ученика.

Выготский иллюстрирует это данными статистического исследования: одна группа детей на момент поступления в школу читала 20 слов в минуту, другая — 5. После года обучения скорость первых увеличилась до 30 слов в минуту, вторых — до 15. Очевидно, успехи второй группы значительнее, но лучшие оценки получит первая группа. Останется ли у второй мотивация стараться и дальше? Эта проблема стояла уже в начале XX века, но попытки решить её начались лишь недавно.

Создатели лучших школьных программ утверждают: успехи школьников можно сравнивать только с их собственными успехами, а не проводить параллели с другими учениками. У каждого свой потенциал и темп обучения, и это нельзя не учитывать. Поэтому в некоторых системах обучения полностью отказываются от оценок, другие заменяют их рейтинговой шкалой. В у нас в «Домашней школе Фоксфорда» ученики за выполнение заданий получают очки опыта (XP), которые отражают их собственный прогресс.

В у нас в «Домашней школе Фоксфорда» ученики за выполнение заданий получают очки опыта (XP), которые отражают их собственный прогресс.

Коррекционная педагогика

Выготского без натяжки можно назвать отцом коррекционной педагогики: до него психологи только описывали проблемы особенных детей, не пытаясь решить их.

Выготский предположил, что формирование личности у детей с особенностями происходит так же, как у остальных, а дефекты — не причина аномального развития, а следствие неправильной социализации.

Если поместить ребёнка в принимающее окружение и правильно задействовать его сильные стороны, можно скомпенсировать недостатки. Именно на это направлены все современные коррекционные практики.

Резюме

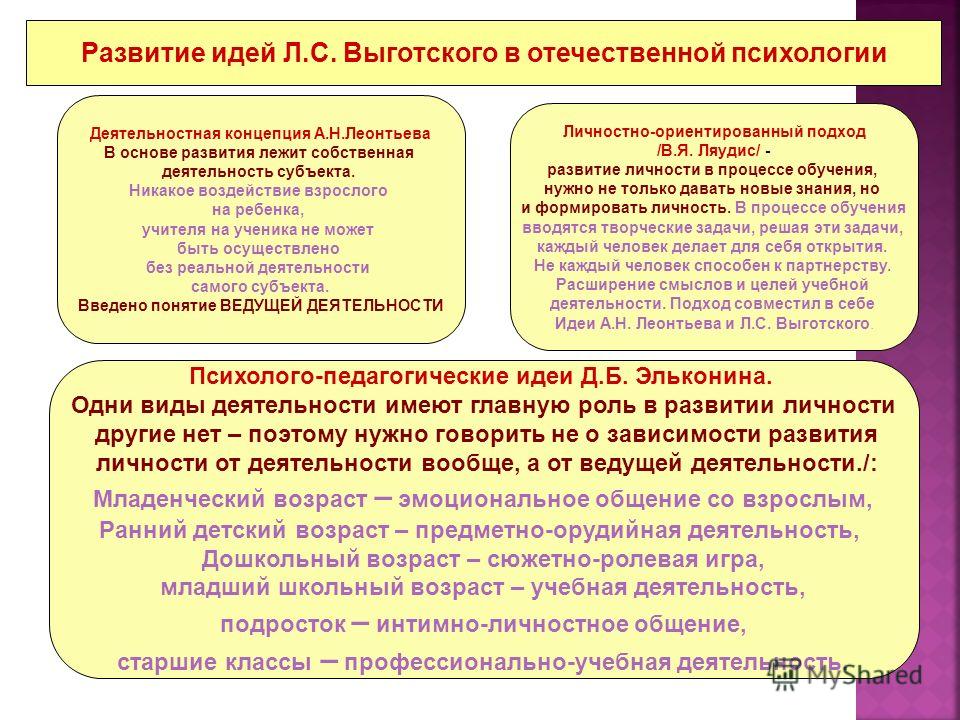

Миру понадобилось не меньше 30 лет, чтобы осознать вклад Льва Семёновича в науку: с момента смерти учёного до 1960-х годов его труды были почти забыты. Но во второй половине XX века идеи Выготского и его последователей стали так популярны, что определили развитие всей советской психологической школы, а затем распространились за рубежом.

В Европе Выготский известен как основоположник социальной психологии, а после издания его работ в США принципы образования и воспитания Выготского стали использовать по всему миру. В нашей стране на основе открытий Выготского созданы две самые знаменитые развивающие школьные программы — Занкова и Эльконина — Давыдова.

Многие идеи Выготского находят воплощение только в последние десятилетия: геймификация обучения, демократические школы, отмена пятибалльной системы оценок, индивидуализация обучения — всё это и сейчас воспринимается как новаторство, хотя было придумано без малого 100 лет назад. Вполне вероятно, что в наследии этого учёного осталось ещё много смелых гипотез, которые пока ждут своего часа.

Иллюстрация: MUTI / Dribbble

Концепции Выготского: современная актуальность и актуальная современность

Прежде, чем перейти к концепциям и прочему научному наследию Льва Семеновича Выготского, стоит сказать несколько слов о нем самом. Его биография не просто интересна, она дает ответ на вопрос, как в одном человеке могло совместиться столько талантов, и как ученому удалось добиться впечатляющих успехов в самых разных сферах науки. Прожив всего 37 лет, Выготский оставил после себя огромное научное наследие: порядка трех сотен книг, лекций, статей, монографий по психологии развития, дефектологии, искусствоведению и другим сферам знаний.

Прожив всего 37 лет, Выготский оставил после себя огромное научное наследие: порядка трех сотен книг, лекций, статей, монографий по психологии развития, дефектологии, искусствоведению и другим сферам знаний.

Лев Выготский: биография

Лев Семенович Выготский родился в 1896 году в семье коммерсанта и учительницы, получил хорошее домашнее образование, позволившее ему сдать экзамены за 5 классов и поступить сразу в 6-й класс гимназии. В студенческие годы он успел поучиться на медицинском и юридическом факультете Московского университета, и, в конце концов, сделал выбор в пользу историко-философского факультета университета Шанявского.

Его научные интересы были чрезвычайно многогранны, а опыт преподавательской работы весьма разнообразен. В разное время он читал лекции в профтехшколах, педагогическом техникуме, на курсах переподготовки воспитателей дошкольных учреждений и даже в консерватории.

Пик научной активности Льва Выготского пришелся на 20-е и начало 30-х годов ХХ столетия, однако многие его изыскания актуальны до сих пор. Его работы выдержали множество переизданий, и издаются по сей день. В целом научное наследие Выготского можно сгруппировать по трём основным направлениям, в которых он добился наиболее впечатляющих результатов, актуальных и востребованных до настоящего времени.

Его работы выдержали множество переизданий, и издаются по сей день. В целом научное наследие Выготского можно сгруппировать по трём основным направлениям, в которых он добился наиболее впечатляющих результатов, актуальных и востребованных до настоящего времени.

Основные концепции Выготского:

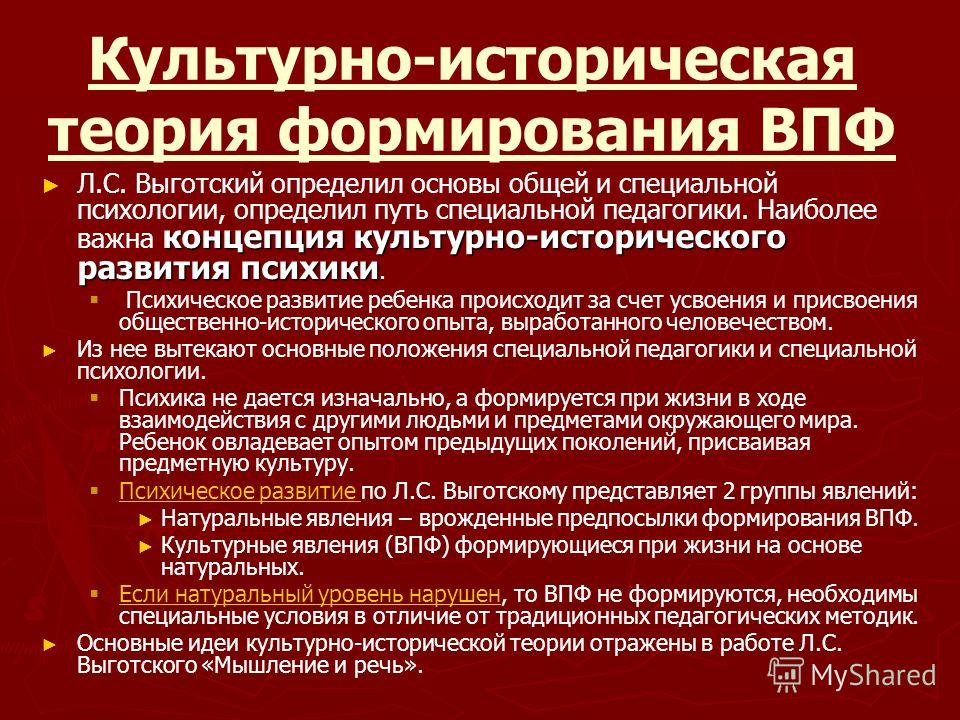

- Культурно-историческая концепция и учение о высших психологических процессах.

- Эстетическая искусствоведческая концепция.

- Педагогическая концепция.

Интересно, что еще в юности Выготский изменил одну букву своей фамилии, чтобы, выражаясь современным языком маркетинга, «отстроиться» от биографии и успехов своего двоюродного брата Давида Выгодского. Как показало время, ему это удалось в полной мере. После его смерти популярность работ ученого стала настолько велика, что многие современники называли это явление не иначе, как «культ Выготского».

Культурно-историческая концепция и учение о высших психологических процессах

Суть культурно-исторической концепции Выготского заключается в том, что ученый считает необходимым принципиально различать низшие и высшие психологические функции, непосредственно влияющие на поведение человека. Выготский подчеркивал, что, цитируем, «сознание определяет жизнь, но оно само возникает из жизни».

Выготский подчеркивал, что, цитируем, «сознание определяет жизнь, но оно само возникает из жизни».

Ученый выделял два плана поведения человека: так называемый «натуральный» или «природный», предопределенный биологической составляющей и не регулируемый волей человека, и так называемый «культурный», «общественно-исторический», полностью контролируемый человеком. Все аспекты поведения, которые человек в состоянии регулировать, Выготский относил к высшим психологическим процессам, а те, на которые личность не может влиять сознательно, соответственно, к низшим психологическим функциям.

По ситуации на 20-30-е годы прошлого столетия такой подход был настоящим прорывом, так как большинство ученых либо идеализировали психологические функции как таковые, считая их полностью осознанными, либо сводили их к цепочке биологических и физиологических реакций. Более того, Выготский был, пожалуй, первым, кто взялся описать и систематизировать разные стороны однотипных психологических реакций.

Так, в рамках культурно-исторической концепции стоит выделить теорию внимания Выготского. Согласно его теории, внимание может быть как непроизвольным, то есть низшей психической функцией, так и осознанным, то есть относиться к высшим психологическим функциям. Непроизвольное внимание превалирует в самые первые годы жизни ребенка. Соответственно, произвольное, то есть осознанное внимание, это уже характеристика более зрелой личности.

Таким образом, Выготский выводит следующие признаки психологических функций, по которым их можно отнести к высшим: социальность, произвольность, опосредованность, системность. Такая классификация, если даже не является безупречной и единственно верной, однако заметно упрощает анализ и систематизацию многих наблюдаемых явлений.

Эстетическая искусствоведческая концепция

Методология эстетической концепции Выготского во многом сходна с уже рассмотренной культурно-исторической концепцией. Ученый акцентировал внимание на двух тесно взаимосвязанных составляющих искусства. С одной стороны, искусство влияет на жизнь и восприятие жизни, с другой, оно само во многом предопределено жизнью и восприятием жизни.

С одной стороны, искусство влияет на жизнь и восприятие жизни, с другой, оно само во многом предопределено жизнью и восприятием жизни.

Чтобы разобраться и понять сущность того или иного произведения искусства, Выготский предлагал разбирать его структуру. В произведении следовало выделять два ключевых элемента: форму и материал. Материалом, согласно концепции Выготского, нужно считать то, из чего состоит произведение: буквы и слова, если это литературное произведение, слова и звуки, если это театральная постановка. В свою очередь, под формой подразумевается та или иная конфигурация материала: поэзия, проза и так далее.

Далее с целью большей наглядности своих выводов Выготский предлагал рассматривать произведение искусства как некий антропоморфный субъект, имеющий свою анатомию и физиологию. Структура – это анатомия, а взаимодействие структурных элементов – это физиология. Применительно к литературному произведению это означает, что сначала нужно разделить сюжет и фабулу (форму и материал), а потому изучить их взаимодействие.

По Выготскому, секрет успешного литературного произведения заключается в конфликте сюжета и фабулы, причем форма должна одержать верх над материалом. Это был принципиально новый взгляд на искусство, так как до Выготского считалось, что сюжет и фабула должны гармонично кооперироваться. Тем не менее, Выготский увидел эту проблему совсем иначе. Тут будет уместным заметить, что Выготский был не только великим ученым, но и заядлым театралом: посещал все премьеры в московских театрах, когда учился и работал в Москве, и в других городах, куда его забрасывала судьба ученого.

По свидетельству современников, он был лично знаком с Мейерхольдом, Станиславским, Эйзенштейном, Айхенвальдом, Мандельштамом. Свои первые театральные рецензии он начал писать еще в студенческие годы, а в качестве дипломной работы представил двухсотстраничный труд, посвященный пьесе Шекспира «Гамлет». Ключевой работой, наиболее полно раскрывающей суть эстетической концепции, считается работа Льва Выготского «Психология искусства», которая была представлена и защищена в качестве диссертационной в 1925 году.

Педагогическая концепция

И, пожалуй, наиболее значимое научное наследие, оставленное Выготским, это его работы в области детской психологии. Можно даже сказать, что сам факт выделения детской психологии в отдельную науку во многом является личной заслугой Льва Выготского.

Так, он исследовал взаимосвязи между обучением и развитием, мышлением и речью, творчеством и воображением, социальной средой и задержками умственного развития. Он вывел основные принципы воспитания глухонемых и незрячих детей, детей с признаками умственной отсталости, а также предложил свою классификацию в дефектологии.

Основные дефекты развития (по Выготскому):

- Дефекты воспринимающих органов (слепота, глухота, слепоглухота).

- Дефекты частей ответного аппарата, отсутствие рабочих органов (калеки).

- Дефекты центральной нервной системы (слабоумие).

Значение предложенной Выготским классификации чрезвычайно велико, так как от типа дефекта напрямую зависит тип компенсации и развитие компенсаторного механизма у детей в будущем. Все эти нюансы тщательно рассмотрены в работах Выготского и оформлены в виде конкретных рекомендаций и педагогических приемов по работе с детьми, имеющими дефекты развития. Заметим, что наличие прикладных и методических материалов повышает ценность инноваций в образовании.

Все эти нюансы тщательно рассмотрены в работах Выготского и оформлены в виде конкретных рекомендаций и педагогических приемов по работе с детьми, имеющими дефекты развития. Заметим, что наличие прикладных и методических материалов повышает ценность инноваций в образовании.

Эти рекомендации находят применение в специализированных учебных заведениях и интернатах, а также обретают особую актуальность в связи с развитием инклюзивного обучения, то есть совместного обучения детей с обычными и особыми образовательными потребностями в обычных общеобразовательных школах. Также работы Выготского полезны родителям, желающим разобраться в педагогических и психологических проблемах воспитания детей.

Интересно, что, исследуя развитие как нормотипичных детей, так и детей с дефектами развития, Выготский нашел общие закономерности в работе с обеими категориями. Как оказалось, обучение и развитие нормотипичных и имеющих отклонения детей подчиняются общим принципам.

Основные принципы обучения и развития:

- Обучение не тождественно развитию.

- Обучение должно опережать развитие.

- Обучение должно проходить в «зоне ближайшего развития».

Таким образом, Выготский ввел в детскую психологию понятие «Зона ближайшего развития». В двух словах, это то, что ребенок уже в состоянии осознать и понять, но еще не может сделать полностью самостоятельно и нуждается в помощи взрослого. Например, ребенок понимает необходимость завязывать шнурки на ботинках, но не может завязать их сам, ребенок знает цифры, но пока не умеет их складывать и вычитать. Если в этот момент взрослые придут на помощь и покажут, как завязывать шнурки, расскажут, что такое сложение и вычитание, то очень скоро ребенок сможет справляться с этими задачами самостоятельно.

Показательно, что принцип обучения в «зоне ближайшего развития» следует применять и к детям с дефектами развития. В противном случае, если обучение будет потакать текущему уровню и физическому состоянию ребенка, то он рискует остаться на том же уровне, либо развиваться очень медленными темпами.

Тем, кто хотел бы дать своим детям больше и воспитать их гармонично развитыми личностями, были бы интересны работы ученого, посвященные сенситивным периодам развития, то есть периодам максимальных возможностей для наиболее эффективного формирования какого-либо знания, навыка, чувственного восприятия. Зная особенности разных сенситивных периодов, можно выбрать оптимальное время для начала обучения детей музыке, рисованию, математике.

Тем, кого пугает привычка ребенка разговаривать с самим собой, стоит прочитать книгу Выготского «Мышление и речь», чтобы понять, насколько этот этап необходим для формирования внутренней, а затем и грамотной письменной речи. Поэтому читайте, узнавайте больше и обязательно применяйте полученные знания на практике!

Ключевые слова:1LLL, 1Когнитивистика

Том 1Проблемы общей психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

, включая объемное мышление и речь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Prologue To The English Edition, Jerome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 44 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Развитие мысли Выготского: введение, Норрис Миник | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предисловие | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глава 1. Проблема и метод исследования | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глава 2. Проблема речи и мышления в теории Пиате. Глава 3. Теория развития речи Штерна0008 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глава 6. Разработка научных концепций в детстве | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глава 7. Мысль и слово | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Лекции на психологии | 1

1111. Восприятие и его развитие в детстве Восприятие и его развитие в детстве 29 |  : Психология и теория локализации психических функций : Психология и теория локализации психических функций | Лекция 2. Память и ее развитие в детстве | 301 | Лекция 3. Мышление и его развитие в детстве | 311 | Лекция 4. Эмоции и их развитие в детском возрасте | 325 | Лекция 5. Воображение и ее развитие в детстве | 339 | Рядом 6. Проблема завещания Детство | 351 | Послесловие к русскому изданию Лурия А.Р.0007 | Вигоцкий и советский российский дефектология: введение, Джейн Нокс и Кэрол Б. Стивенс | 1 | Часть I: Общие проблемы дефектологии | Глава 1. Дефект и возмещение Дефект и возмещение | 52 | Глава 2. Основы воспитания детей с ограниченными физическими возможностями | 65 | Chapter 3: The Psychology and Pedagogy of Children’s Handicaps | 76 | Part II: Special Problems of Defectology | The Blind Child | 97 | Основы социального воспитания глухонемого ребенка | 110 | Компенсаторные процессы в развитии умственно отсталого ребенка | 122 | The Difficult Child | 139 | Moral Insanity | 154 | The Dynamic of Child Character | 153 | Defectology and the Study of the Development and Education of Abnormal Children | 164 | Часть III: Актуальные вопросы дефектологии | Изучение развития трудного ребенка | 173 | Основы для работы с умственно отсталыми и физически инвалидами | 178 | Фундаментальные принципы в плане педологических исследований в области «трудных детей» | 184 | a Фактор развития аномального ребенка | 191 | Введение к Ia. Книга К. Цвейфеля «Очерк особенностей поведения и воспитания глухонемых» Книга К. Цвейфеля «Очерк особенностей поведения и воспитания глухонемых» | 209 | Введение в книгу Э. К. Грачевы «Образование и обучение сильно отсталых детей | 212 | Проблема умственной отсталости | 220 | Диагностика Диагностики развития и педологический клиник для сложного клиника для сложного клиника для сложного клиника для педологической клиники для сложного клиника для педологического клиника для сложного клиника для педологического клиника для сложности для сложного клиника для развития и педологического клиника для сложности для сложного клиника для развития и педологического клиника для сложности для сложного клиника для развития. Дети | 241 | Из адресов, отчетов и т.п.0003 | Том 3Проблемы теории и истории психологии | Некоторые основные темы теоретических работ Выготского. Введение, Ren van der Veer | 1 | на творческом развитии Виготского, A. N. Leont’ev N. Leont’ev | Часть 1: Проблемы теории и методов психологии | Глава. 1: Методы рефлексологического и психологического исследования | 35 | Глава 2: Предисловие к Лазурскому | 51 | Глава 3: Сознание как проблема в психологии поведения | 63 | Глава 4: Apropos Koffka’s Article о самообслуживании (запас самообслуживания (Статья (статья самостоятельно о самообслуживании (Статья (статья о самообслуживании (о себе (о себе. Вместо предисловия) | 81 | Глава 5. Инструментальный метод в психологии | 85 | Глава 6. О психологических системах | 91 | Глава 7: Разум, Сознание, бессознательное | 109 | Глава 8: Предисловие к Леонте, | 123 | Глава 9: Проблема сознания | 129 | 0008 | 147 | Chapter 12: Preface to Bhler | 163 | Chapter 13: Preface to Khler | 175 | Chapter 14: Preface to Koffka | 195 | Chapter 15: The Исторический смысл кризиса в психологии: методологическое исследование | 233 | Эпилог, М. Г. Ярошевский и Г. С. Гургенидзе | 371 |

Доминирующий психолог и его собранные работы %PDF-1,3

%

129 0 объект

>>>]/ON[490 0 R]/Порядок[]/RBGroups[]>>/OCGs[239 0 R 490 0 R]>>/Страницы 128 0 R/Тип/Каталог>>

эндообъект

227 0 объект

>/Шрифт>>>/Поля 485 0 R>>

эндообъект

228 0 объект

>поток

2018-11-09T02:23:57ZPages2018-11-14T07:58:41+05:302018-11-14T07:58:41+05:30Mac OS X 10. Related Posts |

S. Vygotsky

S. Vygotsky

Развитие высших психических функций в переходном возрасте

Развитие высших психических функций в переходном возрасте 2. Функция знаков в развитии высших психических процессов

2. Функция знаков в развитии высших психических процессов Проблема в возрасте

Проблема в возрасте