|

Мимесис (иногда пишется как «мимезис»), или подражание — это понятие, принятое для обозначения имитации, но при этом указывающее, прежде всего, на действие мимирования, то есть на подражание действию или следование образцу. Понятие «мимесис» широко используется в современных социально-психологических дискурсах и различных исследованиях в области массовых коммуникаций, политики, психологии, социологии, эстетики, антропологии культуры, этологии. Диапазон человеческой способности к подражанию обширен. Можно выделить три наиболее устойчивых типа миметических отношений:

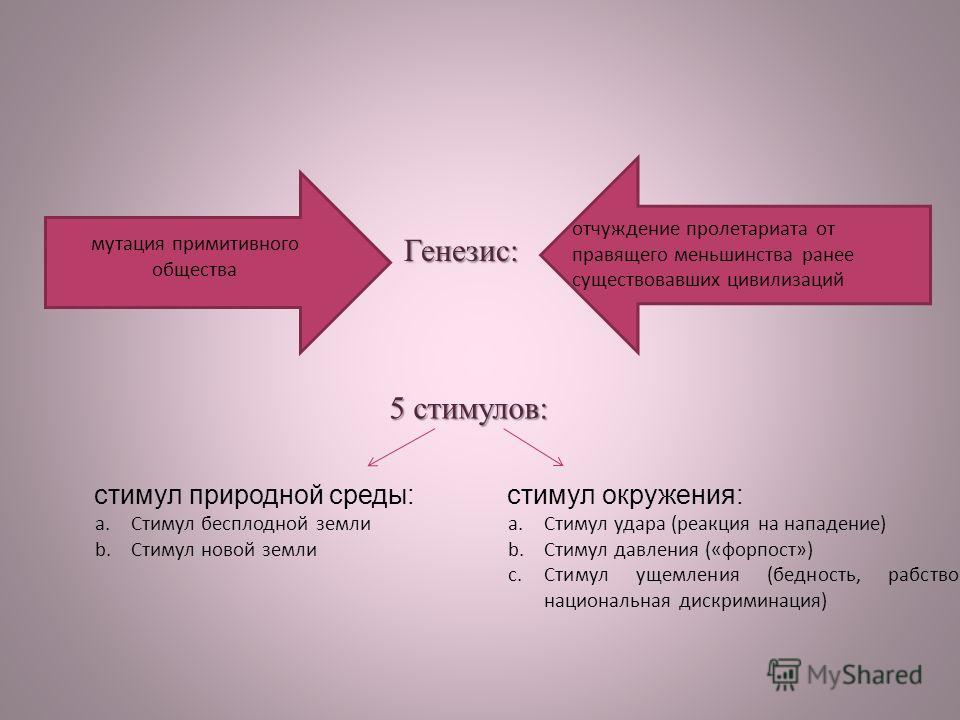

I. Подражание в природе. Человек и животноеШироко толкуемое понятие подражания (уподобления, гипнотического заражения, сопричастности), представленное в теориях Л. Леви-Брюля, Э. Канетти, Г. Лебона, Г. Тарда, оспаривается К. Лоренцем, К. Животное рассматривается как неотъемлемая часть человеческого целого. Благодаря мимесису животное становится знаком (фигурой) отношения человека к самому себе, собственным «животным страстям» (поэтому опасным, угрожающим жизни, несущим безумие, страх, ненависть, грех, смерть и так далее, и, напротив, воплощающим в себе лучшие моральные и физические качества). В учениях об аффектах (страстях) Р. Декарта или Б. Спинозы «животное» не имеет своего мира, выступает лишь как символ одной из примитивных форм мимесиса. Образ «безумия» в ранней медицинской практике описывается в чисто животных терминах и качествах (М. Фуко). Подражая животному, его повадкам, мимике, жестам, агрессивности, страстности, надменности, глупости, человек «работает» с живым природным объектом как со своей частью, вырванной из некоего целого «животно-духовного царства» (Г. В. Ф. Гегель). Мир картезианского субъекта конституировался на первоначальном архитепическом подобии человеческого и божественного Разума; все миметические связи («страсти») устранялись как нарушающие процессы мысли. В классическом психоанализе мимесис-подражание получает развитие в области симптоматики патологических нарушений человеческой психики. Животное здесь — знак-симптом травматической ситуации (характерны в этом отношении имена пациентов, описанных З. Фрейдом и Ш. Ференци: человек-волк, человек-лошадь, человек-крыса и другие). Животное проявляется в качестве психического события или, точнее, аффекта, например, собака («волк») вызывает естественную реакцию страха, так как мы боимся быть покусанными. Но Фрейд указывает на страх иного рода, требующий более глубинного толкования (такие признания, как «боюсь, что меня укусит лошадь, что меня сожрет волк», интерпретируются им как невозможность преодолеть пациентом бессознательного страха, «вины» перед отцом). Человеческое существо, переживающее аффект животного страха, испытывает один из сильных припадков истерии (Фрейд, Л. Клагес и другие), которая в психиатрии XIX века рассматривалась как симуляция: истерик пытается «раствориться», исчезнуть в том, чему он подражает. В исследованиях К. Лоренца, Т. Тинбергена, П. Шовена и других были заложены основы этологического знания, то есть экспериментально-теоретического исследования животного мира как управляемого определёнными законами, которые не могут быть интерпретированы с антропоморфной точки зрения. «Живое существо — не подобие чего-то иного, оно само есть знающая реальность» (К. Лоренц). При исследовании поведения различных сообществ животных этология отказалась от использования понятия подражания в широком смысле: то, что в XIX веке представлялось подчинённым функции подражания, оказалось сложнейшим механизмом инстинктивной активности, где каждый, даже самый мельчайший, знак несёт в себе важную для выживания животного информацию (знаки гормональные, территориальные, ритмические, пищевые, знаки агрессии, сексуальные, миграционные, ритуальные и так далее): мимесису противостоит семиозис, философии подражания — теории связи и массовых коммуникаций. Место человека в системе природы должно быть определено исходя из уже достигнутых результатов в области полевой антропологии, этнологии и этологии. К. Леви-Стросс в серии работ («Дикое мышление», «Тотемизм сегодня» и другие) пришёл к выводу, что архаический человек не подражал, и его отношение к животному определялось не внешним подобием, но внутренней гомологией. Когда люди одного клана избирают медведя в качестве тотема, то это не значит, что они собираются подражать его повадкам и обрести в подражании нечто медвежье, но тотем-медведь будет матрицей изначальных отношений между архаическим сообществом и окружающей природой. Согласно Д. Лилли, человек не должен уклоняться от общения с животным миром и быть безучастным наблюдателем; при контакте «… подражание является одной из программ демонстрации сиюминутного состояния модели дельфина в нас и нас в дельфинах. Адекватность функционирования человека в контакте человек-дельфин измеряется обратной связью, представленной в подражании». II. Подражание в обществе и историиПодражание в обществе и истории (заражение, повторение, отражение, идентификация, симпатия как различные аспекты социального феномена подражания) согласно постулату Г. Тарда: «Общество — это подражание, а подражание — род гипноза». Ситуативное действие эффекта подражания трудно предсказуемо. В современном обществе подражание охватывает циклическими (ритмическими) волнами так называемое общественное мнение. Принцип подражания-заражения лежит в основе многих влиятельных и оригинальных концепций «массового общества» (Э. Канетти, З. Кракауэр). То, что называют массой, формируется на основе отношений заражения-подражания в определённые кризисные этапы развития общества. Э. Эриксон называет их глобальным кризисом идентичности (для которого характерно падение или полная утрата прежних духовных и социально значимых ценностей, образцов поведения). Социальный опыт массы (массовых движений) — это опыт регрессивный, скорее эпидемический: человек массы не выбирает, а заражается энергией массовых настроений, провоцируемый любым поводом к действиям, чьи последствия он не в силах предугадать. Важное значение имеет принцип подражания в философии истории (Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский, Л. Н. Гумилёв). Теория цивилизаций А. Тойнби целиком определяется доктриной подражания: творческое меньшинство становится объектом подражания со стороны малоактивного и инертного большинства. Однако с распадом прежней группы творческого меньшинства подражающее большинство само начинает распадаться, выделяя из себя новое творческое меньшинство, и процесс цивилизационного мимесиса идёт дальше. Этот процесс особенно заметен на границах цивилизаций: граница той или иной доминирующей цивилизации становится пересечением разнообразных энергий подражания, избирательного мимесиса. Философия этногенеза Л. Н. Гумилёва перекликается с концепциями О. Шпенглера и А. Тойнби: внутри пассионарного целого («этноса») действует принцип «пассионарной индукции», пассионарность «заразительна», и вид заражения-подражания даёт возможность пассионарного взрыва, приводящего к развитию этноса, его господству над другими. III. Подражание образцу (действия). Античная форма мимесисаДлительное время понятие мимесиса использовалось в основном при эстетическом анализе действительности. Наиболее полно эта точка зрения представлена в «Государстве» Платона и «Поэтике» Аристотеля. Однако следует различать их позиции. Подражание захватывает всегда часть целого, но не целое (Платон). Подражание не есть имитация (воспроизведение определённой черты в имитируемом объекте) и есть отражение действительности, а именно подражание ей, «обман», и этот симулякр одновременно есть и она сама, и её сокрытие. Здесь отличие платоновской от аристотелевской теории мимесиса. «Своеобразие трагедии в том, что только она одна из всех видов драмы, придав мимесису очистительный характер, перевела его катартику из конкретной физической категории в отвлечённую: зрительный мимесис обратился под влиянием понятий в мимесис нравственный» (О. Фрейденберг). Аристотелевская эстетика делает акцент не на механизме мимесиса, а на этосе литературной формы греческой трагедии: именно в качестве завершённого в себе миметического целого трагедия назидает, воспитывает, образовывает, то есть предпосылает акту подражания обязательный катарсис (очищение страстей). IV. «Негативный» мимесисВ. Беньямин в работах 1930-х годов, анализируя массовую культуру эпохи Луи Бонапарта, установил принцип подражания мёртвому фетишу, товару: сфера потребления пронизана идолопоклонством мёртвому, технически воспроизводимому и постоянно повторяемому. В этологических разработках Р. Кайуа 1930-х годов даётся материал, близкий беньяминовской модели мимесиса: в природе существуют такие формы подражания, которые определяются стремлением животного «притвориться мёртвым» и «принять защитную окраску среды», что, по мнению Кайуа, должно объясняться не только целью выживания, но и тем, что имитацией неживой природы животное стремится обрести наиболее устойчивое положение. Однако наиболее широко, но в направлении противоположном изысканиям Беньямина и Кайуа понятие негативного мимесиса сформулировал Т. В. Адорно, противопоставив его формам «реалистической» аристотелевской эстетики: необходимо восстановить первоначальное, непонятийно-миметическое отношение к реальности, которым обладал человек в архаические времена и которое определяется как «способность чему-либо ужасаться (irgend zu erschauern)». |

Мимесис . Эстетика

Уже с античности европейская философская мысль достаточно ясно показала, что основу искусства как особой человеческой деятельности составляет мимесис – специфическое и разнообразное подражание (хотя это русское слово не является адекватным переводом греческого, поэтому в дальнейшем мы чаще, что и принято в эстетике, будем пользоваться греческим термином без перевода). Исходя из того что все искусства основываются на мимесисе, самую сущность этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному. Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство – ласточке, пение – птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей.

Пифагорейцы полагали, что музыка подражает «гармонии небесных сфер»; Демокрит был убежден, что искусство в широком его понимании (как продуктивная творческая деятельность человека) происходит от подражания человека животным (ткачество от подражания пауку, домостроительство – ласточке, пение – птицам и т.п.). Более подробно теория мимесиса была разработана Платоном и Аристотелем. При этом термин «мимесис» наделялся ими широким спектром значений, Платон считал, что подражание составляет основу всякого творчества. Поэзия, например, может подражать истине и благу. Однако обычно искусства ограничиваются подражанием предметам или явлениям материального мира, и в этом Платон усматривал их ограниченность и несовершенство, ибо сами предметы видимого мира он понимал лишь как слабые «тени» (или подражания) мира идей.

Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета.

В зависимости от творческой задачи художник может сознательно или идеализировать, возвысить своих героев (как поступает трагический поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что присуще авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения, созерцания и познавания предмета.

Неоплатоник Плотин, углубляя идеи Платона, усматривал смысл искусств в подражании не внешнему виду, но самим визуальным идеям (эйдосам) видимых предметов, т.е. в выражении их сущностных ( = прекрасных в его эстетике) изначальных оснований. Эти идеи уже на христианской основе были переосмыслены в ХХ в. неоправославной эстетикой, особенно последовательно С. Булгаковым, как мы видели (гл. I. § 1.), в принцип софийности искусства.

Художники античности чаще всего ориентировались на один из указанных аспектов понимания мимесиса. Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т.е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность – символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием.

Так, в древнегреческой теории и практике изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных изображений (например, знаменитая бронзовая «Телка» Мирона, завидев которую, быки мычали от вожделения; или изображение винограда художником Зевксидом, клевать который, согласно легенде, слетались птицы), понять которые помогают, например, поздние образцы подобной живописи, сохранившиеся на стенах домов засыпанного некогда пеплом Везувия римского города Помпеи. В целом же для эллинского изобразительного искусства характерно имплицитное понимание мимесиса как идеализаторского принципа искусства, т.е. внесознательное следование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явлений, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал Плотин. Впоследствии этой тенденции придерживались художники и теоретики искусства Возрождения и классицизма. В Средние века миметическая концепция искусства характерна для западноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии господствует ее специфическая разновидность – символическое изображение; сам термин «мимесис» наполняется в Византии новым содержанием. У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, как мы видели в гл. I, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип.

У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, как мы видели в гл. I, «неподражаемым подражанием» назван символический образ, «по контрасту» обозначающий умонепостигаемый архетип.

В поствозрожденческой (новоевропейской) эстетике концепция мимесиса влилась в контекст «теории подражания», которая на разных этапах истории эстетики и в различных школах, направлениях, течениях понимала «подражание» (или мимесис) часто в самых разных смыслах (нередко – в диаметрально противоположных), восходящих, тем не менее к широкому антично-средневековому семантическому спектру: от иллюзорно-фотографического подражания видимым формам материальных предметов и жизненных ситуаций (натурализм, фотореализм) через условно обобщенное выражение типических образов, характеров, действий обыденной действительности (реализм в различных его формах) до «подражания» неким изначальным идеальным принципам, идеям, архетипам, недоступным непосредственному в и дению (романтизм, символизм, некоторые направления авангардного искусства ХХ в. ).

).

В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в. миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания – создания копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени путем увековечивания их облика в более прочных материалах искусства генетически присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала ослабевать, и большинство направлений авангардного и модернистского искусства (см.: Раздел второй) сознательно отказываются от миметического принципа в элитарных визуальных искусствах. Он сохраняется только в массовом искусстве и консервативно-коммерческой продукции.

В наиболее «продвинутых» арт-практиках ХХ в. мимесис часто вытесняется реальной презентацией самой вещи (а не ее подобия) и активизацией ее реальной энергетики в контексте специально созданного арт-пространства или создаются симулякры – псевдо-подобия, не имеющие прототипов ни на каком уровне бытия или экзистенции. И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино– и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И таким образом -он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно-экспозиционный) до симулякра – сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического ( = миметического) искусства.

И здесь же нарастает ностальгия по иллюзорным подражаниям. В результате в самых современных арт-проектах все большее место начинают занимать фотография (особенно старая), документальные кино– и видеообразы, документальные фонозаписи. На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта человека, какие бы исторические трансформации он ни притерпевал. И таким образом -он остается сущностным принципом искусства, хотя в ХХ в. его диапазон значительно расширился от презентации самой вещи в качестве произведения искусства (мимесис только за счет изменения контекста функционирования вещи с обыденного на художественно-экспозиционный) до симулякра – сознательного художественного «обмана» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образа, в принципе не имеющего никакого прообраза, т.е. объекта подражания. В обоих случаях принцип мимесиса практически выводится за свои смысловые границы, свидетельствуя о конце классической эстетики и классического ( = миметического) искусства.

Сущность миметического искусства в целом составляет изоморфное (сохраняющее определенное подобие форм) отображение, или выражение с помощью образов. Искусство – это образное, т.е. принципиально невербализуемое (адекватно не передаваемое в речевых словесных конструкциях, или формально-логическим дискурсом) выражение некой смысловой реальности. Отсюда художественный образ – основная и наиболее общая форма выражения в искусстве, или основной способ художественного мышления, бытия произведения искусства. Мимесис в искусстве наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов.

Двадцать рук и семь голов

Двадцать рук и семь голов | Colta.ru5 июля 2017Искусство

14775

текст: Ольга Дерюгина The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh

The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun WaughЭтот текст — попытка проследить, что происходит с объектностью в течение ХХ — начале XXI века: от истоков и последствий медиум-специфичности через процесс дематериализации к нынешнему постцифровому состоянию; он о том, как эти перемены отражаются на статусе автора и какие пути обновления может предложить искусству теория нового материализма.

Личный взгляд: от мимесиса к перформансу

Тезис о миметическом характере искусства был введен Платоном в «Государстве» и оставался актуальным вплоть до XIX века. За это время, разумеется, идея получила различные трактовки. Согласно версии Платона, сам материальный мир является лишь подражанием единственно истинному миру идей. Поэтому живопись или скульптура (суть подражание подражанию) уже совсем далека от истины. То есть здесь мы видим, что мимесис опирается на дуалистическую концепцию мира идей и мира вещей. Эту концепцию в приложении к собственно эстетике затем подробно разработал Аристотель в «Поэтике». «Искусство подражает природе», — писал он, имея в виду не механическое копирование природных явлений, а образное их воспроизведение в соответствии с законами того или иного вида искусства. Поэт и живописец должны «подражать непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». В эпоху Возрождения теория мимесиса достигла своего апогея. Тогда же впервые появился тезис о том, что подражать следует не только природе, но также и мастерам. Девиз подражания античности возник уже в XV веке, а к концу XVII он стал доминирующим, превратив теорию искусства из классической в академическую.

«Искусство подражает природе», — писал он, имея в виду не механическое копирование природных явлений, а образное их воспроизведение в соответствии с законами того или иного вида искусства. Поэт и живописец должны «подражать непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». В эпоху Возрождения теория мимесиса достигла своего апогея. Тогда же впервые появился тезис о том, что подражать следует не только природе, но также и мастерам. Девиз подражания античности возник уже в XV веке, а к концу XVII он стал доминирующим, превратив теорию искусства из классической в академическую.

К XIX веку мотив начал обретать иное звучание: по мере того как общество становилось секулярным, а вера в науку побеждала религиозную, формировался запрос на правдивость, причем истина теперь была связана с имманентным, а не трансцендентным. Ричард Сеннет в своей книге «Падение публичного человека» описывает произошедшее таким образом: «Представление о секулярном решительно изменилось от восемнадцатого к девятнадцатому столетию. “Вещи и люди” были поняты в восемнадцатом столетии в той мере, в какой им можно было приписать некое место в порядке Природы. Этот порядок Природы не был чем-то физическим, осязаемым, также он никогда не наделялся земными вещами. Растение или чувство занимает то или иное место в порядке Природы, но не определяет его ни в частном, ни в общем. Порядок Природы был, следовательно, идеей секулярного как трансцендентального» [1]. В XIX же столетии «все имманентное, мгновенное, фактическое становилось реальностью само по себе». В обществе больших городов, в Париже и Лондоне, создавалась среда для активного звучания и продвижения идеи Личности, индивидуальности. Теория Сеннета построена на аналогии публичного человека с актером, а большого города — с театром. Он рассматривает, как менялось поведение «публики» на улице и зрителей в театре на рубеже XVIII—XIX веков. В большом городе одним из основных кодов, позволявших мгновенно определить роль незнакомца, была одежда. Вплоть до середины XVIII века костюм позволял определить род деятельности человека.

“Вещи и люди” были поняты в восемнадцатом столетии в той мере, в какой им можно было приписать некое место в порядке Природы. Этот порядок Природы не был чем-то физическим, осязаемым, также он никогда не наделялся земными вещами. Растение или чувство занимает то или иное место в порядке Природы, но не определяет его ни в частном, ни в общем. Порядок Природы был, следовательно, идеей секулярного как трансцендентального» [1]. В XIX же столетии «все имманентное, мгновенное, фактическое становилось реальностью само по себе». В обществе больших городов, в Париже и Лондоне, создавалась среда для активного звучания и продвижения идеи Личности, индивидуальности. Теория Сеннета построена на аналогии публичного человека с актером, а большого города — с театром. Он рассматривает, как менялось поведение «публики» на улице и зрителей в театре на рубеже XVIII—XIX веков. В большом городе одним из основных кодов, позволявших мгновенно определить роль незнакомца, была одежда. Вплоть до середины XVIII века костюм позволял определить род деятельности человека. Кофейни были местами, где социальные различия не имели значения — во всяком случае, на уровне коммуникации: любой посетитель мог подсесть за соседний столик и принять участие в оживленной дискуссии. Во время театрального представления считалось нормальным выражать свои эмоции громко и непосредственно — с помощью криков и хлопков, а если сцена пользовалась особенным успехом, ее могли исполнить несколько раз кряду. Фиксированных цен на тот момент еще не существовало, поэтому непременным городским ритуалом являлся рыночный торг. Для того чтобы совершить сделку, продавцу и покупателю необходимо было вступить в своеобразную игру, демонстрируя друг другу ораторские и перформативные навыки.

Кофейни были местами, где социальные различия не имели значения — во всяком случае, на уровне коммуникации: любой посетитель мог подсесть за соседний столик и принять участие в оживленной дискуссии. Во время театрального представления считалось нормальным выражать свои эмоции громко и непосредственно — с помощью криков и хлопков, а если сцена пользовалась особенным успехом, ее могли исполнить несколько раз кряду. Фиксированных цен на тот момент еще не существовало, поэтому непременным городским ритуалом являлся рыночный торг. Для того чтобы совершить сделку, продавцу и покупателю необходимо было вступить в своеобразную игру, демонстрируя друг другу ораторские и перформативные навыки.

Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве.

В связи с развитием промышленного производства население больших городов постепенно расширялось. Возникла новая прослойка: парижский буржуа понимал, что он — новый человек, но не знал, как себя определить. К середине XIX века одежда стала предметом массового производства — это означало, что разные группы городской публики принимали всё более сходный вид между собой. Мода того времени содержала в себе противоречие: люди старались не привлекать к себе внимание, но в то же время вглядывались в детали костюма в попытке распознать незнакомца. Отныне, приходя в магазин с фиксированными ценами, а не на рынок, достаточно было просто выбрать товар с полки, не заводя диалог с продавцом. Новый код поведения в публичном пространстве стал связан с молчанием и попутно способствовал вуайеризму. Одновременно с этим менялся статус актера: социальный взлет артиста (еще недавно занимавшего положение наравне с прислугой) был обусловлен его возможностью (и обязанностью) публично проявлять чувства, самовыражаться. Именно этой привилегии была лишена буржуазия [2].

Возникла новая прослойка: парижский буржуа понимал, что он — новый человек, но не знал, как себя определить. К середине XIX века одежда стала предметом массового производства — это означало, что разные группы городской публики принимали всё более сходный вид между собой. Мода того времени содержала в себе противоречие: люди старались не привлекать к себе внимание, но в то же время вглядывались в детали костюма в попытке распознать незнакомца. Отныне, приходя в магазин с фиксированными ценами, а не на рынок, достаточно было просто выбрать товар с полки, не заводя диалог с продавцом. Новый код поведения в публичном пространстве стал связан с молчанием и попутно способствовал вуайеризму. Одновременно с этим менялся статус актера: социальный взлет артиста (еще недавно занимавшего положение наравне с прислугой) был обусловлен его возможностью (и обязанностью) публично проявлять чувства, самовыражаться. Именно этой привилегии была лишена буржуазия [2].

Сеннет называет современное состояние общества «тиранией интимности» и заключает: «Теперь в социальных отношениях на первый план выходит нарциссизм, ибо в культуре нет больше веры в публичность, она управляема интимным чувством как мерой значения реальности».

Принимая во внимание описанную выше социальную подоплеку, рассмотрим, как менялся статус (а вернее, прежде всего — самоопределение) художника в XIX веке.

Вплоть до XIX века искусство и ремесло были фактически неразделимы, а авторитет Академии — непререкаемым. До появления в 1863 году Салона отверженных, в котором принимали участие произведения, не прошедшие отбор жюри Парижского салона (среди них работы Моне, Мане, Ренуара и Курбе). Благодаря возникшей оппозиции Академии художники впервые смогли провозгласить свою независимость (от знатного покровителя и академического истеблишмента). Отстраненность стала своего рода кредо живописцев: так, реалисты (первым, конечно, был Курбе) стали изображать на своих полотнах представителей маргинальной прослойки общества, а картины импрессионистов превозносили не столько глаз автора, сколько новейшие научные открытия (теории цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда) и технические средства (в 1840 году появилась краска в тюбиках, благодаря чему стало возможным рисовать на пленэрах). Также следует отметить влияние фотографии на импрессионизм — художники применяли принцип серийности, а композиция зачастую была построена на фрагментах и «крупных планах». Таким образом, начиная с Салона отверженных в искусстве стали соседствовать две идеи: индивидуализм (построенный на рыночных отношениях) и отстраненность. На протяжении ХХ века подобное соседство в современном искусстве лишь усугублялось, так как в полной мере соответствовало запросам капиталистического общества. (Закономерным образом отказ от автономии и режима репрезентации возможен был только при отказе от логики капитализма — такую идею выдвигали в ХХ веке только авангард и дадаизм, однако им, в свою очередь, вменяли идеологическую ангажированность.) По мере того как искусство осознавало себя обособленной сферой (автономией), а технический прогресс диктовал интерес ко всему «новому», становилась все важнее концепция медиум-специфичности, достигшая своего пика к 1940-м годам и популяризированная Клементом Гринбергом.

Также следует отметить влияние фотографии на импрессионизм — художники применяли принцип серийности, а композиция зачастую была построена на фрагментах и «крупных планах». Таким образом, начиная с Салона отверженных в искусстве стали соседствовать две идеи: индивидуализм (построенный на рыночных отношениях) и отстраненность. На протяжении ХХ века подобное соседство в современном искусстве лишь усугублялось, так как в полной мере соответствовало запросам капиталистического общества. (Закономерным образом отказ от автономии и режима репрезентации возможен был только при отказе от логики капитализма — такую идею выдвигали в ХХ веке только авангард и дадаизм, однако им, в свою очередь, вменяли идеологическую ангажированность.) По мере того как искусство осознавало себя обособленной сферой (автономией), а технический прогресс диктовал интерес ко всему «новому», становилась все важнее концепция медиум-специфичности, достигшая своего пика к 1940-м годам и популяризированная Клементом Гринбергом. Однако после более чем десятилетия концентрации на этой теме живопись зашла в тупик. Ее постепенно стали теснить другие медиумы, стремившиеся воплотить в себе запросы времени.

Однако после более чем десятилетия концентрации на этой теме живопись зашла в тупик. Ее постепенно стали теснить другие медиумы, стремившиеся воплотить в себе запросы времени.

Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением.

Спустя полвека после Салона отверженных история про легитимацию и непризнанность снова была разыграна, но уже в качестве фарса: дюшановский «Фонтан» был не чем иным, как провокацией, направленной против косности и непрозрачности критериев экспертной оценки. Ирония, однако, заключается в том, что авторитет самого Дюшана превратил его шутку во вполне серьезный эмансипаторный жест. «Фонтан» был создан после инцидента, случившегося в 1912 году вокруг картины «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», когда непосредственно перед открытием экспозиции в парижском Салоне независимых от Дюшана потребовали снять работу с выставки. Через год «Обнаженная» была представлена в Нью-Йорке на Armory Show и вызывала значительный резонанс. В 1917 году, будучи одним из учредителей нью-йоркского Салона независимых, Дюшан отправил организаторам безымянную посылку — перевернутый писсуар, названный «Фонтан, реди-мейд» и подписанный «Р. Мутт». Предложенный объект был отвергнут экспертным советом. Тем не менее писсуар был представлен на выставке в обход вердикта организаторов, а вскоре появилась заметка в журнале Blind Man в защиту представленного объекта. Когда же раскрылось имя истинного автора этого реди-мейда, художественная общественность поспешила признать работу остроумной и влиятельной — так произошла встреча авторитета художника и овеществления искусства [3]. Мастерство окончательно уступило место новаторству.

Через год «Обнаженная» была представлена в Нью-Йорке на Armory Show и вызывала значительный резонанс. В 1917 году, будучи одним из учредителей нью-йоркского Салона независимых, Дюшан отправил организаторам безымянную посылку — перевернутый писсуар, названный «Фонтан, реди-мейд» и подписанный «Р. Мутт». Предложенный объект был отвергнут экспертным советом. Тем не менее писсуар был представлен на выставке в обход вердикта организаторов, а вскоре появилась заметка в журнале Blind Man в защиту представленного объекта. Когда же раскрылось имя истинного автора этого реди-мейда, художественная общественность поспешила признать работу остроумной и влиятельной — так произошла встреча авторитета художника и овеществления искусства [3]. Мастерство окончательно уступило место новаторству.

Armory Show. 1917© Courtesy of the Art Institute of Chicago

Связка индивидуального и вещественного проявляла себя иначе в творчестве сюрреалистов: практика «автоматического письма» позволяла, по словам художников, выразить «то, что не знает голова». На первый взгляд, такой подход противостоял идее художника-гения, но вместе с тем приводил к психологизации предметов, наделению вещей субъективной природой. В работах сюрреалистов были неизбежны коннотации с фетишизмом; вещи, изъятые из товарооборота и причудливо скомбинированные между собой, превращались в идеальные объекты для созерцания и коллекционирования.

На первый взгляд, такой подход противостоял идее художника-гения, но вместе с тем приводил к психологизации предметов, наделению вещей субъективной природой. В работах сюрреалистов были неизбежны коннотации с фетишизмом; вещи, изъятые из товарооборота и причудливо скомбинированные между собой, превращались в идеальные объекты для созерцания и коллекционирования.

Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве. Кризис традиционных медиумов совпал с глубоким общественным кризисом и последующими войнами. Фигуративное уступило место абстрактному, аморфному, деформированному.

В книге «Vision and Visuality» Розалинд Краусс приводит шутку, которую ей рассказывает в начале 1960-х известный художественный критик Майкл Фрид. Он спрашивает, знает ли Краусс, кого Франк Стелла считает самым великим американцем. Ответ оказывается следующим: это игрок бейсбольной команды Red Sox Тэд Уильямс. Потому что он видит быстрее, чем любой другой человек. Ему удается разглядеть шов на бейсбольном мяче, летящем через поле со скоростью девять миль в час, благодаря чему Тэд может сделать точный удар. Вот почему Франк считает этого игрока гением [4]. Фактически в этой шутке идет речь о взгляде, стремящемся отделиться от субъекта, — то есть о желании автономии взгляда. Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением. В этой точке опыт восприятия живописи был интенсифицирован до предела и заложил основу для последующей дематериализации искусства.

Ответ оказывается следующим: это игрок бейсбольной команды Red Sox Тэд Уильямс. Потому что он видит быстрее, чем любой другой человек. Ему удается разглядеть шов на бейсбольном мяче, летящем через поле со скоростью девять миль в час, благодаря чему Тэд может сделать точный удар. Вот почему Франк считает этого игрока гением [4]. Фактически в этой шутке идет речь о взгляде, стремящемся отделиться от субъекта, — то есть о желании автономии взгляда. Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением. В этой точке опыт восприятия живописи был интенсифицирован до предела и заложил основу для последующей дематериализации искусства.

В 1960-е годы возник концептуализм как критика модернистской концепции визуальности. Концептуалисты пренебрегали материальным статусом произведения и понимали его скорее как алгоритм, но им все же не удавалось уйти от главной парадигмы модернизма — идеи автономии и репрезентативной функции искусства. Произведение искусства здесь рождалось вместе со словом автора. В конечном счете для истории искусства оказывалось важнее не содержание инструкции, а тот факт, что она была создана тем или иным художником.

Произведение искусства здесь рождалось вместе со словом автора. В конечном счете для истории искусства оказывалось важнее не содержание инструкции, а тот факт, что она была создана тем или иным художником.

Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.

Перформанс снял вопрос соотношения формы и идеи: в теле художника они наконец совпали. Едва ли можно представить себе более точную метафору тирании интимности и иллюстрацию кризиса публичности в современном обществе, чем акт публичного молчания и выставления себя напоказ, в котором исполнитель полностью слился со своей ролью. В перформансе искусство, завязанное на идее личности художника, достигло своей кульминации.

Искусство в публичном поле: от объекта к новой материальности

Если предыдущий раздел был посвящен тому, какие изменения происходили с медиумом в контексте истории искусства, значению личности автора и концепции, а также проблеме автономии, то здесь речь пойдет об искусстве, работающем с коллективным и его восприятием. Хотя любое произведение искусства всегда существует в общественном пространстве (галереи или музея), сами условия репрезентации впервые были поставлены под вопрос художниками лишь во второй половине ХХ века. После Второй мировой войны возвращение к утопическим проектам переустройства — или, лучше сказать, проектирования новой — социальной среды в духе авангардистов и дадаистов виделось невозможным; искусство не было устремлено в будущее, оно было всецело поглощено настоящим, в котором происходило стремительное наращивание темпов промышленного производства. К 1960-м годам возник интерес к процессуальному, общественное пространство теперь понималось не в структурно-формалистском плане, а именно как место коммуникации и действия. В послевоенные годы наблюдались рост и развитие институтов искусства: открывались новые музеи (к примеру, нью-йоркский МоМА), галереи, художники осваивали сквоты. Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.

Хотя любое произведение искусства всегда существует в общественном пространстве (галереи или музея), сами условия репрезентации впервые были поставлены под вопрос художниками лишь во второй половине ХХ века. После Второй мировой войны возвращение к утопическим проектам переустройства — или, лучше сказать, проектирования новой — социальной среды в духе авангардистов и дадаистов виделось невозможным; искусство не было устремлено в будущее, оно было всецело поглощено настоящим, в котором происходило стремительное наращивание темпов промышленного производства. К 1960-м годам возник интерес к процессуальному, общественное пространство теперь понималось не в структурно-формалистском плане, а именно как место коммуникации и действия. В послевоенные годы наблюдались рост и развитие институтов искусства: открывались новые музеи (к примеру, нью-йоркский МоМА), галереи, художники осваивали сквоты. Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.

This Is Tomorrow, Group 6: Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Allison Smithson and Peter Smithson. 1956

Выставка This is Tomorrow (1956), подготовленная куратором Брайаном Робертсоном, а также архитектором и арт-критиком Тео Кросби в коллаборации с «Независимой группой», маркировала этап смещения фокуса с материального производства на искусство как коллективную практику. В проекте приняли участие 38 авторов, организованных в 12 групп, — художники, дизайнеры, теоретики и кураторы мастерили экспозицию по принципу ассамбляжа.

Взаимодействие с публичным пространством стало ключевым аспектом творчества представителей «нового реализма». В их практике происходило размытие границы между работой художника и работой куратора. В 1957 году Ив Кляйн представил свою первую инсталляцию под названием «Пустота» — как нетрудно догадаться, публика увидела абсолютно пустую галерею, за ней в 1960-м последовала «Полнота» Армана — витрина галереи Ирис Клер была заполнена горой мусора. Затем Даниэль Спёрри задействовал в своей работе «найденный» продуктовый магазин (1961), а Христо и Жанн-Клод создали свою первую масштабную инсталляцию в городском пространстве. Это была «Стена из бочек. Железный занавес» (1962) — «баррикада из 240 нефтяных бочек на улице Висконти в Париже, отсылавшая к недавно возведенной Берлинской стене и положившая начало их бессрочному проекту расширения скульптуры до пространственных и временных масштабов спектакулярной культуры и одновременно сокращения ее материального присутствия до простого медиального образа» [5].

Затем Даниэль Спёрри задействовал в своей работе «найденный» продуктовый магазин (1961), а Христо и Жанн-Клод создали свою первую масштабную инсталляцию в городском пространстве. Это была «Стена из бочек. Железный занавес» (1962) — «баррикада из 240 нефтяных бочек на улице Висконти в Париже, отсылавшая к недавно возведенной Берлинской стене и положившая начало их бессрочному проекту расширения скульптуры до пространственных и временных масштабов спектакулярной культуры и одновременно сокращения ее материального присутствия до простого медиального образа» [5].

В 1959-м Аллан Капроу, вдохновившись той ролью, которую играла спонтанность в выступлениях Кейджа, организовал свой первый хеппенинг. Именно в хеппенинге как коллективном действии был разрушен барьер между зрителем и художником. Непосредственность опыта противопоставлялась процессу коммодификации искусства.

С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному.

Клас Олденбург выбрал противоположную стратегию: его «Магазин» доводил логику культурного потребления до абсурда — на полках теснились реплики предметов массового производства, неряшливо сделанные и сочетавшиеся в произвольных комбинациях, изобличая перепроизводство и взаимозаменяемость товаров (но в равной степени и объектов современного искусства).

Если все предшествующее концептуальное искусство базировалось на принципе противопоставления (действие против объектности, идея важнее формы, улица против музея и пр.), то главной установкой «Флюксуса» было преодоление бинарных оппозиций: «“Флюксус” был первым культурным проектом послевоенного периода, осознавшим, что коллективные конструкции идентичности и социальные связи теперь преимущественно и повсеместно опосредуются овеществленными объектами потребления и что это систематическое уничтожение традиционных форм субъективности требует столь же овеществленного и интернационально рассредоточенного эстетического выражения» [6]. Как и в хеппенингах Капроу, здесь на первый план выходили процессуальность и вовлеченность зрителя, при этом представители движения «Флюксус» не имели определенной медиальной приверженности, в их практиках можно было увидеть отголоски как дадаизма, так и концептуализма.

Как и в хеппенингах Капроу, здесь на первый план выходили процессуальность и вовлеченность зрителя, при этом представители движения «Флюксус» не имели определенной медиальной приверженности, в их практиках можно было увидеть отголоски как дадаизма, так и концептуализма.

В 1960—1970-е годы социальное было препарировано с точки зрения эпистемологии — художники ставили под вопрос то, каким образом формировалось знание. Этот процесс оформился посредством имманентной критики — критики музея как институции.

Ив Кляйн. Yves Klein: Monochrome Propositions, Blue Epoch. 1957© Yves Klein Archives

Самым первым примером институциональной критики являлась выставка Ива Кляйна 1957 года в Милане, где были представлены 11 одинаковых, но по-разному оцененных монохромных холстов. Кляйн таким образом указал на зависимость произведения искусства от выставочного контекста и некогерентность дискурса и рыночных отношений. В 1969—1972 годах был осуществлен проект Марселя Бротарса «Музей современного искусства, отдел орлов». Бротарс представил ироничную коллекцию разномастных предметов, которые объединял лишь общий визуальный мотив — изображение орла. Этот жест был одновременно направлен как против идеологического догматизма музея, так и против утопических надежд концептуализма, связанных с демократизацией искусства в связи с отказом от объекта, способов его распространения и институциональных рамок. В это же время была создана работа Ханса Хааке «Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена» (1971), разоблачавшая финансовые аферы Шапольски, который был владельцем крупной риэлторской фирмы, и хотя он напрямую не был связан с Музеем Гуггенхайма, однако принадлежал к тому же кругу, что и некоторые члены попечительского совета. Музей предпочел отменить персональную выставку художника. Инсталляция Хааке состояла из 146 фотографий, множества текстов, двух фотографий переговоров и карты проблемных зон города.

Бротарс представил ироничную коллекцию разномастных предметов, которые объединял лишь общий визуальный мотив — изображение орла. Этот жест был одновременно направлен как против идеологического догматизма музея, так и против утопических надежд концептуализма, связанных с демократизацией искусства в связи с отказом от объекта, способов его распространения и институциональных рамок. В это же время была создана работа Ханса Хааке «Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена» (1971), разоблачавшая финансовые аферы Шапольски, который был владельцем крупной риэлторской фирмы, и хотя он напрямую не был связан с Музеем Гуггенхайма, однако принадлежал к тому же кругу, что и некоторые члены попечительского совета. Музей предпочел отменить персональную выставку художника. Инсталляция Хааке состояла из 146 фотографий, множества текстов, двух фотографий переговоров и карты проблемных зон города.

Ханс Хааке. Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена. 1971

1971

Инверсию идеологического в публичном поле произвел ленд-арт: Роберт Смитсон выдвинул идею «антипамятников», основанную на отрицании традиционного монумента как локализации определенной идеологии и замершего взгляда на историческое событие. Если минимализм утверждал капитальный разрыв с контекстом (недаром Майкл Фрид обвинял его в театральности), воплощая в себе само молчание, само застывание, саму универсальность, и в силу своей нейтральности и выверенности превращался в антагониста не только природного, но и социального порядка, то инсталляции пионеров ленд-арта, несмотря на значительную долю спектакулярности, были полностью интегрированы в природный контекст и предполагали активное взаимодействие со средой. Фактически ленд-арт воплощал в себе искусство процесса, в котором в равной степени могли участвовать как люди, так и нечеловеческие акторы.

В 1990—2000-е годы на фоне появления интернет-арта продолжался проект институциональной критики, происходило расширение художественных тактик, новый этап получил название «этнографический поворот»: авторы изучали устройство систем и связей внутри них, вплотную приближаясь к социологическим и антропологическим практикам. Среди самых известных работ этого периода можно выделить проекты «Подрывая музей» Майкла Фрида, «Разве они не милые?» Андреа Фрейзер и сайт-специфичные проекты Рене Грин. В нулевые годы такие художники, как Пьер Юиг и Риркрит Тиравания, разрабатывали проблемы дискурсивности и социальной вовлеченности.

Среди самых известных работ этого периода можно выделить проекты «Подрывая музей» Майкла Фрида, «Разве они не милые?» Андреа Фрейзер и сайт-специфичные проекты Рене Грин. В нулевые годы такие художники, как Пьер Юиг и Риркрит Тиравания, разрабатывали проблемы дискурсивности и социальной вовлеченности.

С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному. Казалось, что в пространстве интернета утопический проект общедоступности и эгалитарности осуществим. Искусство было избавлено от потребности институциональной легитимации и посредников в лице критиков, кураторов и галеристов.

Формально работы пионеров нет-арта во многом базировались на специфичности цифровой визуальности, эстетике ошибки (глитча), однако сама архитектура сети устроена таким образом, что привычная дуалистическая схема мышления — действие vs. репрезентация, подлинность vs. копия, статичность vs. процесс, вовлеченность vs. пассивность — здесь оказывалась нерелевантной. Несмотря на зачарованность кажущейся демократичностью глобальной сети, художники с самого начала выявляли ограничения и бреши, существовавшие в системе. Работы Вука Чосича, Jodi.org, Алексея Шульгина, Оли Лялиной и Хита Бантинга существовали на пересечении формального и идеологического. Вместе с тем становилось понятно, что цифровое — не столько про форму, сколько про способы распространения, сбора и хранения информации. В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею (и такой подход эксплуатируется поколением постинтернет-художников, впрочем, очевидным образом ведя в тупик). Сегодня, когда виртуальность стала неотъемлемым дополнением реальности, а интернет превращается в арену борьбы за власть между корпорациями и национальными государствами, объяснимо и очевидно разочарование в утопических идеях нет-арта, а вслед за этим возвращение интереса к материальности.

Несмотря на зачарованность кажущейся демократичностью глобальной сети, художники с самого начала выявляли ограничения и бреши, существовавшие в системе. Работы Вука Чосича, Jodi.org, Алексея Шульгина, Оли Лялиной и Хита Бантинга существовали на пересечении формального и идеологического. Вместе с тем становилось понятно, что цифровое — не столько про форму, сколько про способы распространения, сбора и хранения информации. В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею (и такой подход эксплуатируется поколением постинтернет-художников, впрочем, очевидным образом ведя в тупик). Сегодня, когда виртуальность стала неотъемлемым дополнением реальности, а интернет превращается в арену борьбы за власть между корпорациями и национальными государствами, объяснимо и очевидно разочарование в утопических идеях нет-арта, а вслед за этим возвращение интереса к материальности.

Вук Чосич. Unreal. 1999© Courtesy of the artist

Постцифровое искусство наполнено ностальгическими интонациями и растерянностью — не то перед вездесущностью «спектакля», не то перед неповоротливостью критического аппарата. Под влиянием постструктуралистских идей, акторно-сетевой теории и объектно ориентированной онтологии в культурном поле намечается движение от публичного к безличному; спекулятивный реализм ставит вопрос о проблеме доступа и о том, как представить искусство без представительства.

Под влиянием постструктуралистских идей, акторно-сетевой теории и объектно ориентированной онтологии в культурном поле намечается движение от публичного к безличному; спекулятивный реализм ставит вопрос о проблеме доступа и о том, как представить искусство без представительства.

Настольная книга каждого юного куратора, теоретика или художника «Искусство с 1900 года» завершается дискуссией между авторами — теоретиками искусства Розалинд Краусс, Ив-Аленом Буа, Бенджамином Бухло, Хэлом Фостером и Дэвидом Джослитом. В ходе разговора звучит сожаление Краусс, что понятие медиума в нынешней реальности растворяется, она настаивает на том, что «без логики медиума искусство рискует превратиться в китч», и трактует медиум как «источник правил, которые направляют работу, но и ограничивают ее и в конечном счете возвращают произведение к анализу этих правил как таковых». На что Бенджамин Бухло справедливо замечает: «Возможность сохранения модернистских практик не определяется волевыми решениями внутри культурной сферы. Не во власти критиков, историков, даже самих художников решать, что достижимо в эстетической области, а что нет, в противном случае художественная практика превращается в какую-то резервацию, пространство самосохранения» [7]. Характерно, что в книге абсолютно игнорируется интернет-искусство — теоретики упорно держатся за модернистскую парадигму, в которой за основу мышления взята гегельянская диалектика.

Не во власти критиков, историков, даже самих художников решать, что достижимо в эстетической области, а что нет, в противном случае художественная практика превращается в какую-то резервацию, пространство самосохранения» [7]. Характерно, что в книге абсолютно игнорируется интернет-искусство — теоретики упорно держатся за модернистскую парадигму, в которой за основу мышления взята гегельянская диалектика.

В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею.

Между тем интернет и компьютерные технологии совершили исторический переворот в отношении медиальности: отныне любое техническое устройство по необходимости оказывается ассамбляжем. Разумеется, в медиатеории, рассказанной Режи Дебре и Маршаллом Маклюэном, можно найти немало примеров того, как в одном медиуме содержатся следы другого, но с распространением компьютерных технологий это становится частью нашей повседневности. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами, опосредованными интерфейсами. Цифровое складывается из совокупного опыта как существующих в физическом мире условностей и установок, пребывающих в виртуальном пространстве в качестве собственных призрачных двойников, так и специфических правил, созданных для виртуальной активности (например, вводятся особые жесты — скроллинг, свайп и т.п.) Как точно замечает Александр Гэллоуэй, «существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем. А “внешнее” всего лишь означает довольно специфическую вещь — социальное. <…> если недиегетическое занимает центральное место, можно быть уверенным, что “внешнее”, то есть социальное, вплетается в ткань эстетического основательнее, чем в предшествующие периоды» [8]. Миметическое изначально заложено в интерфейс — он стремится напомнить о знакомом объекте, но не посредством буквального копирования, а через обращение к метонимии. И что не менее важно — миметическое здесь является функциональным: изображение кнопки отсылает к физической кнопке, имея в виду ее назначение.

Мы постоянно взаимодействуем с устройствами, опосредованными интерфейсами. Цифровое складывается из совокупного опыта как существующих в физическом мире условностей и установок, пребывающих в виртуальном пространстве в качестве собственных призрачных двойников, так и специфических правил, созданных для виртуальной активности (например, вводятся особые жесты — скроллинг, свайп и т.п.) Как точно замечает Александр Гэллоуэй, «существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем. А “внешнее” всего лишь означает довольно специфическую вещь — социальное. <…> если недиегетическое занимает центральное место, можно быть уверенным, что “внешнее”, то есть социальное, вплетается в ткань эстетического основательнее, чем в предшествующие периоды» [8]. Миметическое изначально заложено в интерфейс — он стремится напомнить о знакомом объекте, но не посредством буквального копирования, а через обращение к метонимии. И что не менее важно — миметическое здесь является функциональным: изображение кнопки отсылает к физической кнопке, имея в виду ее назначение. При этом дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается. Эта двойственность цифрового изображения является существенной: виртуальность парадоксальным образом приводит нас к новому материализму, акцентируя наше внимание на связях между объектами и подвижной границе между «новым» и «старым», контексте против автономности.

При этом дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается. Эта двойственность цифрового изображения является существенной: виртуальность парадоксальным образом приводит нас к новому материализму, акцентируя наше внимание на связях между объектами и подвижной границе между «новым» и «старым», контексте против автономности.

Компьютерный интерфейс обеспечивает перевод между двумя (языковыми) средами. Гэллоуэй сравнивает интерфейс с «пограничным состоянием», где отличить «раму» от «фона» предельно сложно. «Иными словами, интерфейс — это не вещь, интерфейс — это эффект. Это всегда процесс или перевод. Или как у Дагоне — плодотворная связь» [9]. Если говорить о социальном измерении, интерфейс (мобильного устройства или социальной сети) реструктурирует наше понимание частного и публичного: я понимаю под «частным» скорее локальное, а под «публичным» — общедоступное, или иначе — видимое и скрытое, между которыми существует ряд градаций, определяющих уровень доступа к данным. По мере того как биологическое и социальное тело индивида становится информацией, отделяясь от референта и превращаясь в предмет обмена, материя понимается как то, что позволяет связывать эффекты тела воедино. Пытаясь зафиксировать современное состояние визуальной культуры, теоретики вводят такие понятия, как «гиперматериальность», «неоматериальность» и «постцифровое». Так, Кристин Пол, куратор отдела новых медиа в Музее американского искусства Уитни, обозначает присутствие цифрового в объектах, картинках и структурах, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, словом «неоматериальность» [10]. А французский философ и антрополог Бернар Стиглер утверждает, что не существует ничего нематериального. Он говорит о «гиперматериальности», определяя ее следующим образом: «это комплекс энергии и информации, где уже невозможно отличить материю от формы. <…> процесс, в котором информация — представленная в той или иной форме — является в реальности последовательностью состояний материи, созданной материалами и аппаратами» [11].

По мере того как биологическое и социальное тело индивида становится информацией, отделяясь от референта и превращаясь в предмет обмена, материя понимается как то, что позволяет связывать эффекты тела воедино. Пытаясь зафиксировать современное состояние визуальной культуры, теоретики вводят такие понятия, как «гиперматериальность», «неоматериальность» и «постцифровое». Так, Кристин Пол, куратор отдела новых медиа в Музее американского искусства Уитни, обозначает присутствие цифрового в объектах, картинках и структурах, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, словом «неоматериальность» [10]. А французский философ и антрополог Бернар Стиглер утверждает, что не существует ничего нематериального. Он говорит о «гиперматериальности», определяя ее следующим образом: «это комплекс энергии и информации, где уже невозможно отличить материю от формы. <…> процесс, в котором информация — представленная в той или иной форме — является в реальности последовательностью состояний материи, созданной материалами и аппаратами» [11].

Дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается.

Термин «постцифровое» был впервые использован музыкантом Кимом Касконе в контексте современной электронной музыки. А в 2000 году австралийский саунд- и медиахудожник Ян Эндрюс использовал это слово в расширительном значении, имея в виду под «постцифровой эстетикой» отрицание «идеи цифрового прогресса», так же как и телеологического движения в сторону «идеальной» репрезентации.

Теоретик искусства Флориан Крамер выделяет несколько основных характеристик «постцифрового» [12]:

1) постцифровое = постколониальное; постцифровое ≠ постисторическое;

2) термин «постцифровое» описывает состояние медиа, искусства и дизайна после их оцифровки;

3) постцифровое = гибридизация «старых» и «новых» медиа;

4) постцифровое = «старые» медиа используются как «новые»;

5) DIY против корпоративности.

Один из самых интересных проектов, связанных с осмыслением новой материальности, был представлен в 2014 году Саймоном Денни — выставка The Personal Effects of Kim Dotcom представляла собой физическую репрезентацию вещей, конфискованных ФБР у Кима Доткома — основателя веб-сайтов Megaupload и Megavideo, специализировавшихся на шеринге цифровых файлов. Инсталляция состояла из 110 объектов, включая банковские счета, дорогие автомобили, произведения искусства, телевизоры, компьютерные серверы, видеокамеры и доменные имена. Часть из них была представлена в виде изображений, рядом с «настоящими» телевизорами стояли деревянные, некоторые объекты были представлены в виде уменьшенных копий. Денни превратил экспозицию в карнавал репрезентаций.

Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh

Другой остроумный проект, посвященный запутанным отношениям между физическим и виртуальным измерениями, сделал в 2013 году Сильвио Лоруссо — «Гранд-тур по дата-центрам». Художник покупал доменные имена и хостинги в разных странах по всему миру, затем делал веб-страницу, на которой транслировалось изображение со спутника реального места на карте, где и хранились данные. Каждая страница содержала ссылку на другую, составляя своеобразное виртуальное кругосветное путешествие по дата-центрам.

Художник покупал доменные имена и хостинги в разных странах по всему миру, затем делал веб-страницу, на которой транслировалось изображение со спутника реального места на карте, где и хранились данные. Каждая страница содержала ссылку на другую, составляя своеобразное виртуальное кругосветное путешествие по дата-центрам.

Сетевая структура означает не только изменение отношений между физическими объектами и их репрезентациями, между различными институциями и субъектами — сеть трансформирует само понятие социального: отныне оно включает в себя живое и неживое, природное и технологическое. Природные факторы, вирусы или транспортные сети вместе составляют многослойную и многоуровневую систему. Ключевым предметом изучения сетевой культуры становится обнаружение связей и способов взаимодействия между различными слоями и акторами. Или, иначе говоря, проблема сосуществования, сочетания. Именно изучением этой проблемы и занимается новый материализм, рассматривая материал как средство, с помощью которого связываются различные аспекты и измерения жизни — физическое, социальное, химическое и другие.

На пересечении возможностей: теория нового материализма

Мануэль ДеЛанда и Рози Брайдотти — независимо друг от друга — впервые стали использовать термин «новый материализм» во второй половине 1990-х. Новый материализм отчасти базируется на идеях Феликса Гваттари, Жиля Делеза и Мишеля Фуко (а также теории Джудит Батлер) и ставит своей главной задачей преодоление дуалистического мышления. Айрис ван дер Тюн и Рик Долфийн говорят о радикальной открытости — здесь нет места детерминистскому взгляду. ДеЛанда строит свою теорию на понятии «генеративной материи» — для него материя не является оппозицией означающего, а напротив, одновременно включает в себя и объект, и его репрезентацию. Философ также заимствует понятие трансверсальности у Гваттари, который, впервые применив этот термин в 1964 году, указывал на «микрополитическую» природу трансверсальности, открывавшую иное прочтение «нового» — не основанное на критике «старого», а ставившее под вопрос критический аппарат, поддерживавший подобную логику.

Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм. Брайдотти вводит в своей работе термин «постгуманистический субъект», стремясь выйти за рамки как позитивизма, так и постмодернизма. Она отмечает, что новый материализм возникает как развитие феминистской теории; являя собой «метод, концептуальную рамку и политический взгляд, отрицающий лингвистическую парадигму, выдвигая на первый план непосредственную и сложную материальность тел, погруженных в социальное, участвующих во властных отношениях». Вместо понятия «взаимодействие» она вслед за Карен Барад употребляет неологизм «внутри-действие» (intra—action). Для Барад предметом изучения становится не природа, а наше участие в природе. Она говорит о внутри-действии наблюдателя, наблюдаемого и инструментов наблюдения, каждый из которых наделен агентностью. Вики Кирби интересует буквальность материи, она перечитывает Жака Деррида и Фердинанда де Соссюра, выделяя в их текстах концепцию материальности-в-становлении. В работах Кирби материя предстает не столько тем, о чем говорят или с помощью чего производят высказывание, сколько тем, что само по себе является говорящим. Природа и культура, слово и плоть находятся в поле дифференциаций, где не существует как такового финального внешнего воплощения. Ложный дуализм должен быть преодолен. Новый материализм возникает на пересечении постмодернистской и модернистской парадигм, показывая, что обе эпистемологии начинаются с дихотомии «репрезентация/материальность» [13].

В работах Кирби материя предстает не столько тем, о чем говорят или с помощью чего производят высказывание, сколько тем, что само по себе является говорящим. Природа и культура, слово и плоть находятся в поле дифференциаций, где не существует как такового финального внешнего воплощения. Ложный дуализм должен быть преодолен. Новый материализм возникает на пересечении постмодернистской и модернистской парадигм, показывая, что обе эпистемологии начинаются с дихотомии «репрезентация/материальность» [13].

Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм.

Юсси Парикка — один из организаторов конференции «Новые материализмы и цифровая культура», впервые состоявшейся в 2010 году, — выделяет несколько основных аспектов теории. Первый — это фокус на нонрепрезентативном, на жизни и активности тела, не ограниченного материальностью. Второй — это то, как новая материальность соотносится с новыми медиа и цифровыми технологиями. Парикка замечает, что материя не является инертной, она постоянно меняется, или, по выражению Джейн Беннет, «вибрирует». В своей книге «Геология медиа» Парикка рассматривает медиатеорию с позиции материальности. Его исследование находится между естественными науками, искусством и изучением окружающей среды — вернее, оно посвящено их взаимному влиянию. Его интересует, как машинное соотносится с более фундаментальными запросами материи — когда материя предшествует агентности, как человеческой, так и технической [14].

Парикка замечает, что материя не является инертной, она постоянно меняется, или, по выражению Джейн Беннет, «вибрирует». В своей книге «Геология медиа» Парикка рассматривает медиатеорию с позиции материальности. Его исследование находится между естественными науками, искусством и изучением окружающей среды — вернее, оно посвящено их взаимному влиянию. Его интересует, как машинное соотносится с более фундаментальными запросами материи — когда материя предшествует агентности, как человеческой, так и технической [14].

Неопределенность здесь не равняется нерешительности или безразличию. Скорее это потенциальность и процессуальность. Все подлежит постоянному пересмотру. Однако этот самый пересмотр требует активности. Различия не даны изначально, они постоянно производятся, обнаруживаются, трансформируются. Проект нового материализма превращает фактически любое действие в кропотливый труд по переписыванию модернистского и постмодернистского мира. Это утопический (но и реалистический) проект с отложенным горизонтом.

Согласно одной из теорий политического, теории Карла Шмитта, мы имеем дело с политическим, когда у нас есть друзья и враги. Иными словами, политика как практика всегда базируется на дуализме. И риторику, построенную на этом принципе, мы можем наблюдать повсеместно и ежедневно. Отсюда вопрос — какое место может занять теория нового материализма в мире, где невозможно уйти от бинарных оппозиций? Возможно, пора переосмыслить концепцию особого положения искусства: что, если перестать понимать автономию искусства в терминах топологии и хронологии — как пространство невовлеченности в практику жизнедеятельности и одновременно как приостановку действия? Что, если помыслить искусство не как локус исключения, а как процесс подключений к различным дискурсам и практикам, инициирования точек пересечений и трассировки разветвляющихся маршрутов между ними? Тогда задача художника состоит в том, чтобы смещать акценты, менять ракурсы, с помощью которых мы смотрим на вещи. Тогда, как в одной из серий «Рика и Морти», художнику следует пройти через цепочку путешествий в машине времени, на каждом из временных отрезков совершить интервенцию и ускользнуть, для того чтобы иметь возможность вернуться в современность. Нужно иметь двадцать рук и семь голов. И понимать, что ни одна из них не может претендовать на аутентичность.

Нужно иметь двадцать рук и семь голов. И понимать, что ни одна из них не может претендовать на аутентичность.

[1] Сеннет Р. Падение публичного человека. — М.: Логос, 2003, с. 28.

[2] Там же, с. 35.

[3] Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.

[4] Vision and Visuality. Ed. Hal Foster, Dia Art Foundation, 1988, с. 51—52.

[5] Искусство после 1900 года. — М.: Ad Marginem, 2005, с. 473.

[6] Там же, с. 494—500.

[7] Там же, с. 775—777.

[8] Гэллоуэй А. Неработающий интерфейс / Медиа: между магией и технологией. Под ред. Нины Сосны. — М.: Кабинетный ученый, 2014.

[9] Там же.

[10] From Immateriality to Neomateriality: Art and the Conditions of Digital Materiality.

[11] Stiegler B. Economie de l’Hypermatériel et Psychopouvoir. — Paris: Mille et une Nuits, 2009.

Economie de l’Hypermatériel et Psychopouvoir. — Paris: Mille et une Nuits, 2009.

[12] Cramer F. What is «Post-digital»?

[13] Dolphijn R. and van der Tuin I. New Materialism: Interviews & Cartographies. — Ann Arbor: MPublishing — University of Michigan Library, 2012.

[14] Janneke Adema. New Materialism and/or Post-Structuralism.

Понравился материал? Помоги сайту!

Тест

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

новости

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости

Новое в разделе «Искусство»Самое читаемое

Два мела на голубой бумаге

39575

Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц

33051

Тяжба о пенсии

11698

Протекающий контраст

11451

Темные лучи

10915

Против иллюстрации

12557

«Вместе с ковидом вернулось ощущение брежневского карантина»

12155

Марш микробов

13923

Воображать технологически

12373

Без пыли

18224

«Нужны картины с оттенком гражданской скорби»

19531

Проявленные светом

16847

Сегодня на сайте

Colta SpecialsОт редакции COLTA.

RU

RU Обращение к читателям

5 марта 202291962

Colta SpecialsКультура во время «военных операций»

Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU

3 марта 202283322

ОбществоПочему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?

Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202271395

ОбществоРодина как утрата

Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 202251038

ЛитератураOften you write das Leid but read das Lied

Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 202248864

ОбществоПисьмо из России

Надя Плунгян пишет из России в Россию

1 марта 202261709

Colta SpecialsПолифонические свидетели конца и начала.

Эссе Ганны Комар

Эссе Ганны Комар В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси

1 марта 202243273

ТеатрСлучайность и неотвратимость

Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе

22 февраля 202236359

Литература«Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной»

Милена Славицка: большое интервью

22 февраля 202236284

ОбществоАрхитектурная история американской полиции

Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»

22 февраля 202235701

ОбществоВиктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»

Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока

22 февраля 202245514

ИскусствоДва мела на голубой бумаге

Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus

21 февраля 202239575

Искусство как подражание реферат по искусству и культуре | Сочинения Изобразительное искусство

Скачай Искусство как подражание реферат по искусству и культуре и еще Сочинения в формате PDF Изобразительное искусство только на Docsity! Cодержание Введение I. Понятие искусства. Классификация. Историческое развитие II. Искусство как подражание Заключение Список литературы 2 Введение Исторически первым опытом рассмотрения художественного творчества как познания явилась теория подражания (мимесиса), возникшая и упрочившаяся в Древней Греции. Первоначально подражанием называли воссоздание человеческих движений в танцах, позже – любое воспроизведение предметов. По словам Аристотеля, люди тем «отличаются от остальных живых существ, что склонное всех к подражанию». Подражание, по Аристотелю, составляет сущность и цель поэзии, которая воссоздает предметы на началах их сходства с реально существующими. Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы. В первой главе мы дадим определение понятию «искусство», приведём классификацию искусства по разным основаниям, остановимся кратко на историческом развитии искусства. Во второй главе рассмотрим искусство как подражание, обратимся к истории концепции сущности искусства как подражания, определим современное состояние вопроса.

Понятие искусства. Классификация. Историческое развитие II. Искусство как подражание Заключение Список литературы 2 Введение Исторически первым опытом рассмотрения художественного творчества как познания явилась теория подражания (мимесиса), возникшая и упрочившаяся в Древней Греции. Первоначально подражанием называли воссоздание человеческих движений в танцах, позже – любое воспроизведение предметов. По словам Аристотеля, люди тем «отличаются от остальных живых существ, что склонное всех к подражанию». Подражание, по Аристотелю, составляет сущность и цель поэзии, которая воссоздает предметы на началах их сходства с реально существующими. Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы. В первой главе мы дадим определение понятию «искусство», приведём классификацию искусства по разным основаниям, остановимся кратко на историческом развитии искусства. Во второй главе рассмотрим искусство как подражание, обратимся к истории концепции сущности искусства как подражания, определим современное состояние вопроса. При работе над рефератом были использованы учебные пособия («Теория литературы» В.Е. Хализева, «Эстетика» Ю.Б. Борева и «Эстетика» В.В. Бычкова), энциклопедические издания («Энциклопедия Кругосвет», БСЭ и др.), а так же труды Аристотеля («Поэтика») и Г.-Г. Гадамера («Актуальность прекрасного»). в борьбе за освобождение человека. Русские революционные мыслители видели в искусстве «учебник жизни» и высоко ценили его функцию быть «приговором» явлениям действительности. Художественный образ часто понимается как часть или компонент произведения искусства. Но художественный образ можно понимать и как способ бытия произведения искусства, взятого в целом. В этом случае имеется в виду выразительность произведения, его впечатляющее воздействие, энергетическое и смысловое, на зрителя или слушателя. Неразрывная связь художественного смысла с материальным, чувственным воплощением отличает художественный образ от научного понятия, абстрактной мысли. Художественный образ коммуникативен по своей природе.