Виды внимания реферат по психологии | Сочинения Психология

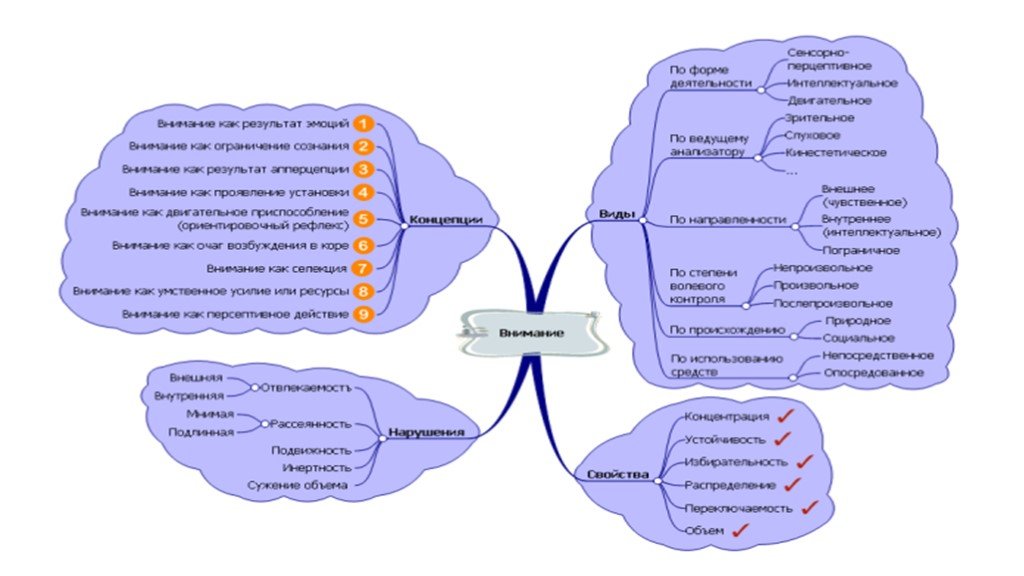

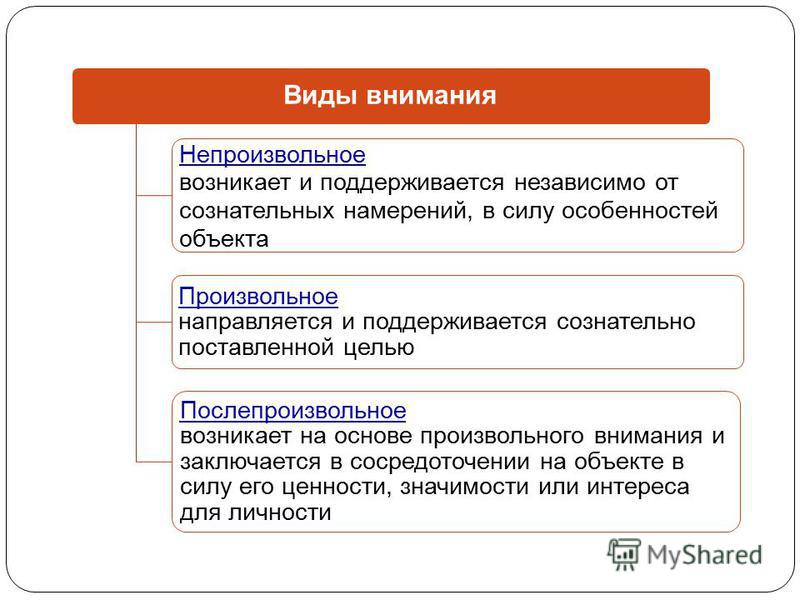

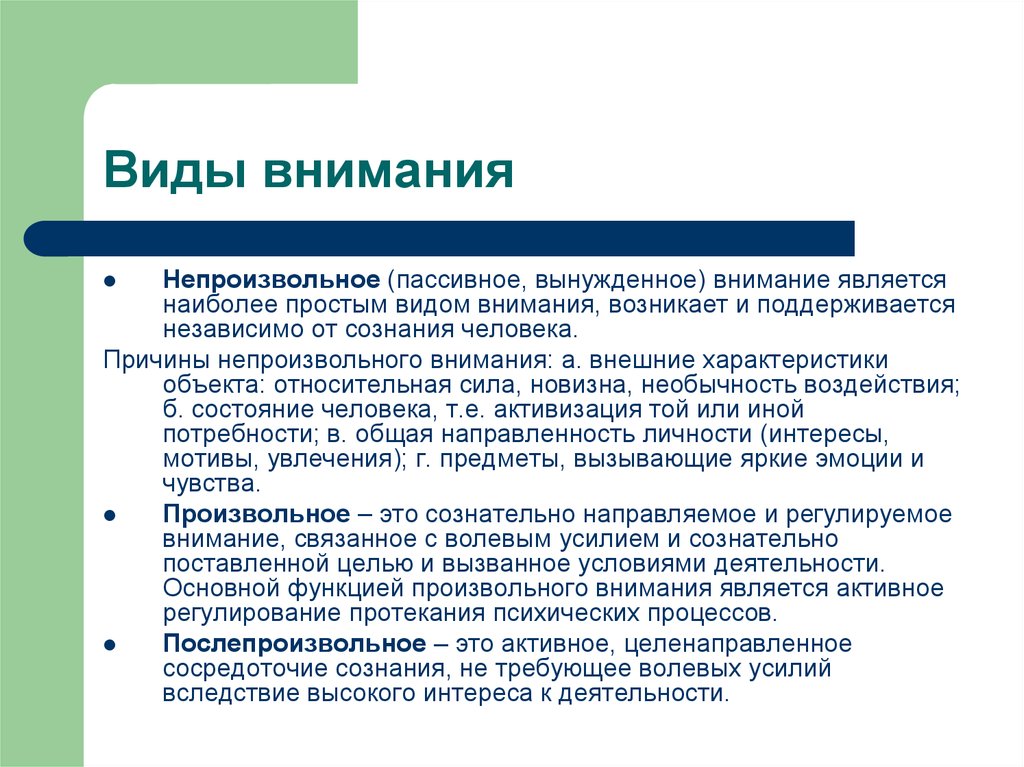

Скачай Виды внимания реферат по психологии и еще Сочинения в формате PDF Психология только на Docsity! Виды внимания Произвольное и непроизвольное внимание Виды внимания Рассмотрим основные виды внимания. Это природное и социально обусловленное внимание, непосредственное и опосредствованное внимание, непроизвольное и произвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. Природное внимание дано человеку со дня его рождения как врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом. Социально обусловленное внимание складывается в результате жизненного опыта, обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с сознательным избирательным реагированием на объекты. Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека. Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов. В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т.д. Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, нуждается в произвольном внимании. Непроизвольное внимание Непроизвольное внимание — более низкая форма внимания, которое возникает в результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов.

Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов. В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т.д. Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, нуждается в произвольном внимании. Непроизвольное внимание Непроизвольное внимание — более низкая форма внимания, которое возникает в результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов. Оно образуется по закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и животных. Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека. Иногда непроизвольное внимание может быть полезным, как в работе, так и в быту, оно дает нам возможность своевременно выявить появление раздражителя и принять необходимые меры, и облегчает включение в привычную деятельность. Но в то же время непроизвольное внимание может иметь отрицательное значение для успеха выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в решаемой задаче, снижая продуктивность работы в целом. Например, необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше внимание и мешают сосредоточиться. Причины возникновения непроизвольного внимания Причинами возникновения непроизвольного внимания могут быть: Неожиданность раздражителя. Относительная сила раздражителя. Новизна раздражителя.

Оно образуется по закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и животных. Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека. Иногда непроизвольное внимание может быть полезным, как в работе, так и в быту, оно дает нам возможность своевременно выявить появление раздражителя и принять необходимые меры, и облегчает включение в привычную деятельность. Но в то же время непроизвольное внимание может иметь отрицательное значение для успеха выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в решаемой задаче, снижая продуктивность работы в целом. Например, необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше внимание и мешают сосредоточиться. Причины возникновения непроизвольного внимания Причинами возникновения непроизвольного внимания могут быть: Неожиданность раздражителя. Относительная сила раздражителя. Новизна раздражителя. Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что в результате целенаправленной активизации движений происходит концентрация и усиление внимания на предмете. Контрастность предметов или явлений. Внутреннее состояние человека. Французский психолог Т. Рибо писал, что характер непроизвольного внимания коренится в глубоких тайниках нашего существа. Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления. Основываясь на этом признаке, мы можем вывести заключение относительно данного лица, что это человек легкомысленный, банальный, ограниченный, или чистосердечный и глубокий. Красивый пейзаж привлекает внимание художника, действуя на его эстетическое чувство, тогда как местный житель в этом же пейзаже видит лишь что-то обыденное. Произвольное внимание Если Вы скажете мне, на что Вы обращаете внимание, то я смогу определить кто Вы: прагматик или высоко духовная личность. Здесь речь идет уже о другом виде внимания — произвольном, преднамеренном, активном.

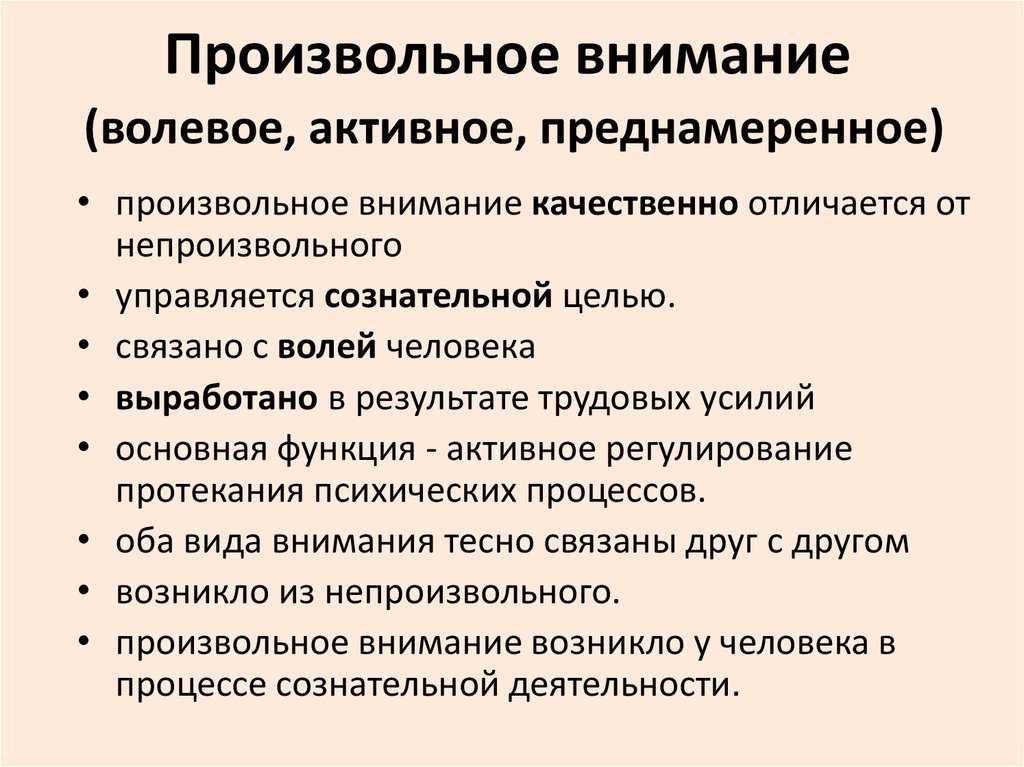

Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что в результате целенаправленной активизации движений происходит концентрация и усиление внимания на предмете. Контрастность предметов или явлений. Внутреннее состояние человека. Французский психолог Т. Рибо писал, что характер непроизвольного внимания коренится в глубоких тайниках нашего существа. Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления. Основываясь на этом признаке, мы можем вывести заключение относительно данного лица, что это человек легкомысленный, банальный, ограниченный, или чистосердечный и глубокий. Красивый пейзаж привлекает внимание художника, действуя на его эстетическое чувство, тогда как местный житель в этом же пейзаже видит лишь что-то обыденное. Произвольное внимание Если Вы скажете мне, на что Вы обращаете внимание, то я смогу определить кто Вы: прагматик или высоко духовная личность. Здесь речь идет уже о другом виде внимания — произвольном, преднамеренном, активном. Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание возможно только у человека, и возникло оно благодаря сознательной трудовой деятельности. Для достижения определенной цели человеку приходится заниматься не только тем, что само по себе интересно, приятно, занимательно, делать не только то, что хочется, но и то, что необходимо. Произвольное внимание более сложное и свойственное только человеку формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в труде. Оно характерно тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: «Мне надо быть внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что», и упорно идти к этой цели. Физиологический механизм произвольного внимания Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания.

Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание возможно только у человека, и возникло оно благодаря сознательной трудовой деятельности. Для достижения определенной цели человеку приходится заниматься не только тем, что само по себе интересно, приятно, занимательно, делать не только то, что хочется, но и то, что необходимо. Произвольное внимание более сложное и свойственное только человеку формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в труде. Оно характерно тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: «Мне надо быть внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что», и упорно идти к этой цели. Физиологический механизм произвольного внимания Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания. Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно осуществлять сознательную и планомерную деятельность. Психологическая особенность произвольного внимания Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение. Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного внимания.

Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно осуществлять сознательную и планомерную деятельность. Психологическая особенность произвольного внимания Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение. Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного внимания.

📖 Основные виды внимания, Глава XII. Внимание. Основы общей психологии. Рубинштейн С. Л. Страница 100. Читать онлайн

При изучении внимания необходимо различать два основных уровня или вида его и ряд его свойств или сторон. Основными видами внимания являются непроизвольное и так называемое произвольное внимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными установками. Оно устанавливается и поддерживается независимо от сознательного намерения человека. Свойства действующих на него раздражителей, их интенсивность или новизна, эмоциональная окрашенность, связь с влечениями, потребностями или интересами приводит к тому, что определённые предметы, явления или лица завладевают нашим вниманием и приковывают его на время к себе. Это первичная форма внимания. Она является непосредственным и непроизвольным продуктом интереса.

Основными видами внимания являются непроизвольное и так называемое произвольное внимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными установками. Оно устанавливается и поддерживается независимо от сознательного намерения человека. Свойства действующих на него раздражителей, их интенсивность или новизна, эмоциональная окрашенность, связь с влечениями, потребностями или интересами приводит к тому, что определённые предметы, явления или лица завладевают нашим вниманием и приковывают его на время к себе. Это первичная форма внимания. Она является непосредственным и непроизвольным продуктом интереса.

От непроизвольного внимания отличают произвольное. Сам термин одиозен. Он как будто создан для того, чтобы олицетворять наихудшие стороны идеалистических теорий: индетерминизм извне действующих духовных сил. Но высшие формы человеческого внимания так же мало произвольны, как и низшие; они в такой же мере, как и эти последние, подчинены определяющим их закономерностям, но закономерности эти иные.

Так называемое произвольное внимание имеет место там, где предмет, на который направляется внимание, сам по себе его не привлекает. Произвольное внимание поэтому носит всегда

опосредованный характер.Непроизвольное внимание обычно представляется как пассивное, произвольное как активное (У. Джемс). Первое направляют независящие от нас факторы: внезапно раздавшийся шум, яркая окраска, ощущение голода; второе направляем мы сами. Это второе различие, однако, относительно: и непроизвольное внимание представляет собой не чистую пассивность, и оно включает активность субъекта, так же как, с другой стороны, и произвольное внимание не есть чистая активность; тоже обусловленное внешними условиями объектом, оно включает и элементы пассивности.

Психология bookap

Различая произвольное и непроизвольное внимание, не нужно, однако, отрывать одно от другого и внешне противопоставлять их друг другу. Не подлежит сомнению, что произвольное внимание развивается из непроизвольного. С другой стороны, произвольное внимание переходит в непроизвольное. Непроизвольное внимание обычно обусловлено непосредственным интересом. Произвольное внимание требуется там, где такой непосредственной заинтересованности нет и мы сознательным усилием направляем наше внимание в соответствии с задачами, которые перед нами встают, с целями, которые мы себе ставим. По мере того как работа, которой мы занялись и на которую мы сначала произвольно направили наше внимание, приобретает для нас непосредственный интерес, произвольное внимание переходит в непроизвольное. Учёт этого перехода непроизвольного внимания в произвольное и произвольного в непроизвольное имеет существенное значение, как теоретическое, так и практическое, для правильной организации работы, в частности учебной.

Нужно считаться с тем, что существуют виды деятельности, которые по самому существу своему способны легко вызвать непосредственный интерес и привлечь непроизвольное внимание в силу той привлекательности, которую представляет их результат; вместе с тем они могут быть мало способны его удержать вследствие однообразия тех операций, которых они требуют. С другой стороны, встречаются виды деятельности, которые по трудности своих начальных стадий, отдалённости тех целей, которым они служат, с трудом способны привлечь внимание, и вместе с тем они могут его затем длительно удерживать в силу своей содержательности и динамичности, благодаря богатству постепенно раскрывающегося и развивающегося содержания. В первом случае необходим переход от непроизвольного внимания к произвольному, во втором естественно совершается переход от произвольного внимания к непроизвольному. В одном и другом случае требуется как один, так и другой вид внимания.

При всём очень существенном различии непроизвольного и произвольного внимания разрывать и внешне противопоставлять их может лишь формалистическая абстракция; в реальном трудовом процессе обычно заключено их единство и взаимопереход.

В психологической литературе Э. Титченер отметил уже переход произвольного внимания в непроизвольное, когда наряду с «первичным» непроизвольным и «вторичным» произвольным вниманием он говорил ещё о третьей стадии в развитии внимания, которая знаменует переход от произвольного снова к непроизвольному первичному вниманию.

Геометрическая задача не производит на нас такого сильного впечатления, как удар грома; удар грома овладевает нашим вниманием совершенно независимо от нас. При решении задачи мы также продолжаем быть внимательными, но мы должны сами удерживать наше внимание, это вторичное внимание.

Однако эта третья стадия не является возвращением к первой. Она представляет всё же разновидность произвольного внимания, хотя для поддержания внимания в этих условиях и не требуется усилий потому что оно регулируется сознательно принятой установкой на определённую задачу. Именно это а не наличие большего или меньшего усилия является исходной, основной характеристикой так называемого произвольного внимания человека, как внимания, сознательного, регулируемого.

Избирательное внимание: определение, примеры, психология

Избирательное внимание в психологии относится к тому, как мы фокусируем свое внимание на одних вещах и игнорируем другие — одним из примеров является прожектор внимания.

Избирательное внимание в психологии определяется как сосредоточение внимания на одном объекте или стимулах с исключением всех остальных.

Поскольку внимание — ограниченный ресурс, и в любой момент в наш мозг поступает так много информации от наших органов чувств, нам приходится выбирать, на что обращать внимание.

Избирательное внимание чаще всего изучается в психологии применительно к нашему зрению и слуху.

Например, эффект вечеринки с коктейлем — отличный пример силы слухового избирательного внимания.

Эффект коктейля в психологии — это наша впечатляющая и недооцененная способность настраивать свое внимание только на один голос из множества.

Однако зрение оказалось невероятно богатой областью для психологических исследований избирательного внимания.

Пример: зрительное избирательное внимание

Чтобы понять, как работает избирательное внимание в психологии, возьмем пример зрительного избирательного внимания.

Большую часть времени наше внимание сосредоточено так же, как мы смотрим, но не всегда.

На самом деле, мы, вероятно, проводим гораздо больше времени, чем можем себе представить, когда наш «мысленный взор» смотрит в другом направлении, чем наши глазные яблоки.

Направление взгляда обычно совпадает с направлением внимания, но это настолько важный социальный сигнал, что иногда необходима маскировка.

Возьмем следующие примеры избирательного внимания:

- Люди, находящиеся в непосредственной близости, например, пассажиры поездов, которые могут наблюдать друг за другом, фиксируя взгляд и позволяя своему избирательному вниманию блуждать по полю зрения.

- Родители следят за своими детьми краем глаза, глядя на своего собеседника.

- Квалифицированные спортсмены скрывают свои намеченные передачи или движения, используя периферийное зрение, а не глядя прямо.

Прожектор внимания в психологии

Хотя этот феномен избирательного внимания является обычным повседневным явлением, то, как внимание перемещается по полю зрения, было сложным для изучения учеными.

Вплоть до 1970-х годов психологам было очень трудно экспериментально доказать, что внимание может двигаться без помощи глаз.

Затем взрыв экспериментов в 70-х годах предоставил именно то доказательство, которого ждали ученые.

Это привело к одной из самых известных метафор зрительного внимания: прожектор внимания .

Это идея о том, что наше избирательное внимание движется вокруг нашего поля зрения, так что вещи, попадающие в его луч, обрабатываются преимущественно.

Избирательное внимание может быть как сознательно направлено, так и захвачено бессознательными процессами, так что, например, мы можем избежать столкновения с автобусами.

Избирательное внимание движется быстро

Один классический эксперимент, обнаруживший, что «прожектор внимания» ускользает от направления взгляда, был проведен профессором Майклом Познером и его коллегами из Орегонского университета (Posner, Snyder & Davidson, 19). 80).

80).

В ряде различных условий, проверяющих избирательное внимание, участники должны были как можно быстрее нажимать кнопку, когда они видели свет.

В некоторых условиях участникам давали небольшую подсказку о том, где должен появиться свет, либо они видели:

- стрелку в центре, указывающую влево или вправо,

- , либо прямоугольник на краю, указывающий, где должен появиться свет. появляться.

Эти подсказки давались буквально за долю секунды до вспышки света, поэтому люди не успевали двигать глазами (это проверялось с помощью электроокулографии), а должны были напрягать избирательное внимание.

Вопрос, который интересовал исследователей, заключался в том, быстрее ли люди реагировали на свет, когда им давали подсказку о его местоположении, по сравнению с теми, кто не имел подсказки.

Они обнаружили, что люди примерно на 50 миллисекунд (половину десятой секунды) быстрее обнаруживали свет, когда им давали подсказку, чем без нее — значительное преимущество.

Что такое избирательное внимание?

Это говорит о том, что нечто иное, чем глаза, например, избирательное внимание, у которого нет времени на переключение, переместилось в область, где ожидался свет.

Из экспериментов, подобных этому, Познер и другие пришли к выводу, что это наше избирательное внимание, перемещающееся по полю зрения, часто удивительно независимое от нашего фактического направления взгляда.

В самом деле, даже если мы смотрим прямо на что-то и не ожидаем увидеть это, вероятность того, что мы это заметим, не выше, чем если бы оно появилось на краю нашего зрения (Posner, 1980).

Избирательное внимание — факт, часто используемый магами (см. психологию магии, особенно когнитивные иллюзии, часть 2).

Итак, что такое избирательное внимание в данном контексте?

Похоже, избирательное внимание можно уподобить лучу прожектора, блуждающему по нашему зрению подобно виртуальному глазу, просто выбирающему то, что его интересует; это не так привязано к тому, куда мы направляем взгляд, как мы могли бы себе представить.

Выключение прожектора

То, насколько важен прожектор внимания для избирательного внимания в нашей повседневной жизни, становится еще более очевидным для пациентов, которые, кажется, «игнорируют» половину своих полей зрения.

После повреждения головного мозга, обычно правого полушария, они начинают игнорировать или пренебрегать всем, что находится слева (из-за того, как правое полушарие обрабатывает информацию из левого поля зрения, а левое полушарие — из правого поля зрения).

Несмотря на то, что оба глаза физически функционируют, из-за повреждения центров визуальной обработки кажется, что прожектор внимания не может перемещаться на левую сторону.

Технически они могут видеть налево, но принципиально ничего не замечают.

Люди с этой проблемой могут брить только одну сторону лица или есть только половину еды на тарелке.

Избирательное внимание действительно похоже на прожектор?

Теория прожектора внимания — не единственная метафора, используемая для описания движения избирательного внимания в поле зрения.

Одним из популярных родственников теории прожектора является метафора с зум-объективом.

Вместо луча внимания заданного размера Эриксен и Сент-Джеймс (1986) утверждают, что мы увеличиваем и уменьшаем масштаб в зависимости от задачи.

Есть также свидетельства, такие как LaBerge (1983), которые поддерживают эту модель.

Однако, как и многие другие метафоры, неразумно воспринимать прожектор внимания или зум-объектив слишком буквально.

Последующие результаты изучения деталей поставили под сомнение некоторые аспекты этих теорий, но есть два основных возражения против обеих:

- Исследования показывают, что внимание можно разделить между двумя местами: внимание «луч» или «линза».

- Исследования показали, что мы можем довольно тщательно обрабатывать визуальные стимулы вне прожектора/зум-объектива. Точно так же было обнаружено, что пациенты с игнорированием полушария обрабатывают визуальную информацию, представленную их «забытой» стороне.

Хотя существуют проблемы с прожектором внимания и трансфокатором как метафорами, они все же дают полезную информацию о том, как наше избирательное внимание может двигаться независимо от глаз.

Доказательства также научно подтверждают повседневный опыт фиксирования взгляда и способности «оглядываться по сторонам».

.

От философии к психологии – Блог EAI

Краткая история внимания:Человеческое внимание – это очевидный феномен, который активен в каждый момент осознания. Сначала его изучали в философии, затем в экспериментальной психологии, когнитивной психологии, когнитивной нейробиологии и, наконец, в компьютерных науках для моделирования. Эти исследования не являются серийным опытом, но они добавляют одно к другим как слои «луковицы внимания» (рис. 1).

Рис. 1 История внимания: скопление доменов в слоях лука. Из-за большого разнообразия применений внимания трудно найти точное и общее определение. Более того, взгляды на внимание менялись во времени и в разных областях исследований. В этой первой части попытки дать определение внимания мы рассмотрим краткую историю родственных исследований от философии до когнитивной психологии. В этой первой части рассматриваются времена, когда изучение внимания было более или менее включено в одно отдельное сообщество.

В этой первой части попытки дать определение внимания мы рассмотрим краткую историю родственных исследований от философии до когнитивной психологии. В этой первой части рассматриваются времена, когда изучение внимания было более или менее включено в одно отдельное сообщество.

Первым важным исследованием человеческого внимания было исследование Н. Мальбранша, французского священника-оратора, который также был философом. В своем «Поиске истины», опубликованном в 1675 году, Мальбранш сосредоточил внимание на роли внимания как структурирующей системы в понимании сцены и ее организации.

В XVIII веке Г. В. Лейбниц ввел понятие «апперцепция», под которым понимается факт усвоения нового и прошлого опыта в новом видении мира [1]. Интуиция Лейбница — это непроизвольный подход к вниманию (известный сегодня как «восходящий»), который необходимо, чтобы воспринятое событие стало осознанным .

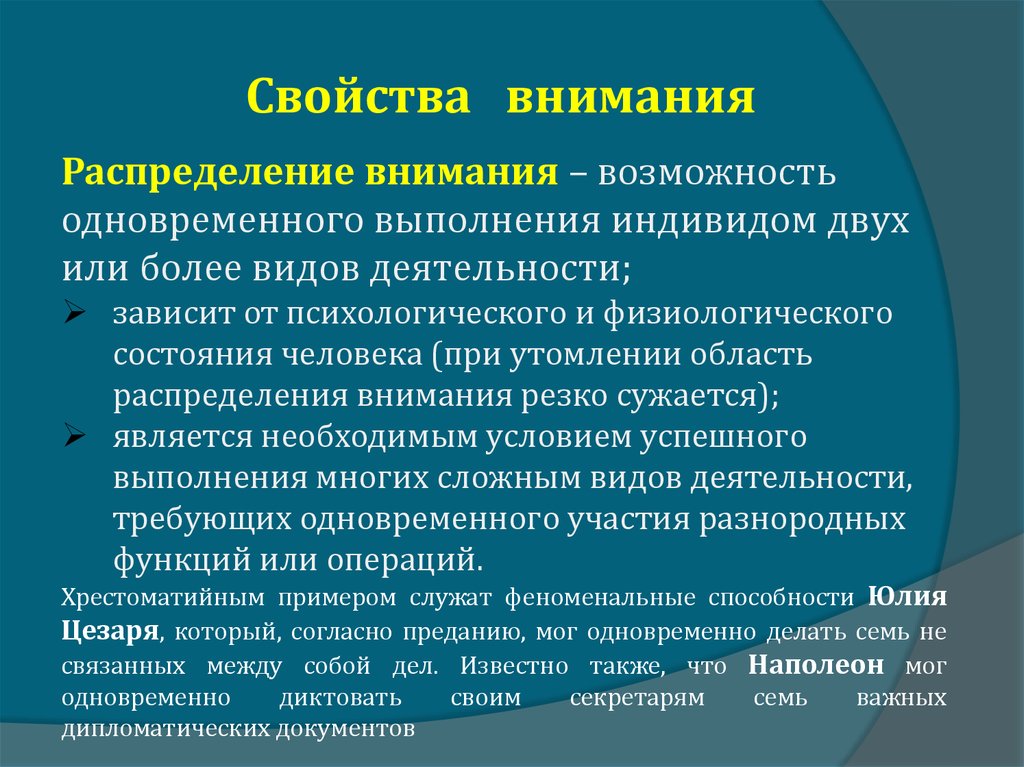

В 19 веке сэр У. Гамильтон, шотландский метафизик, изменил прежний взгляд на внимание, который заключался в том, что люди могут одновременно фокусироваться только на одном стимуле. Гамильтон заметил, что когда люди бросают шарики, можно запомнить расположение только семи из них [2]. Это открытие открыло путь к понятию « разделило внимание » и привело примерно столетие спустя к знаменитой статье Г.А. Миллер, «Волшебное число семь, плюс-минус два» в 1956 [3].

Внимание в экспериментальной психологии После первых философских подходов внимание перешло в научную фазу, когда к нему подошла психология. На основании обнаруженной в астрономии ошибки наблюдения В. Вундт ввел изучение сознания и внимания в область психологии [4]. Он интерпретировал эту ошибку наблюдения как время, необходимое для произвольного переключения внимания с одного стимула на другой , и инициировал серию исследований скорости умственной обработки, подобных тем, которые были выполнены Ф. Дондерсом [5].

Дондерсом [5].

Во второй половине XIX века Г. фон Гельмгольц в своем «Трактате о физиологической оптике» [6] отмечал, что, несмотря на иллюзию того, что мы видим все окружающее в одном и том же разрешении, человеку необходимо двигать глазами все поле зрения, «потому что это единственный способ, которым мы можем видеть как можно отчетливее все отдельные части поля по очереди». Даже если он лично в основном проверял траекторию сканирования движения глаз (явное внимание), он также обращал внимание на наличие скрытого внимания (которое не вызывает движений глаз). Фон Гельмгольц сосредоточился на роли внимания как на ответе на вопрос 9.0127 «Где» интересующие объекты .

В 1890 г. У. Джеймс опубликовал свой учебник «Принципы психологии» [7] и заметил, что внимание тесно связано с сознанием и структурой. Согласно Джеймсу, внимание заставляет людей воспринимать, понимать, различать, запоминать и сокращать время реакции. Джеймс действительно связал внимание с понятием сжатия данных и памяти. В отличие от фон Гельмгольца, Джемс более сосредоточен на том, что внимание должно отвечать на вопрос о «Что» представляют собой объекты интереса .

В отличие от фон Гельмгольца, Джемс более сосредоточен на том, что внимание должно отвечать на вопрос о «Что» представляют собой объекты интереса .

С самого начала 20-го века до 1949 года основным подходом в психологии был бихевиоризм. В этот период изучение сознания считалось едва ли научным, и в области внимания не было достигнуто никаких значительных достижений. Несмотря на эту «дыру» в изучении внимания, мы все еще можем найти имена, такие как Дж. Р. Струп, который работал над «Эффектом Струпа» [8], показывающим, что дивергентные стимулы (чтение/цвет) сильно ухудшают работоспособность людей.

После Второй мировой войны и связанных с ней практических вопросов о солдатском внимании и развитии когнитивизма изучение внимания вновь получило огромное распространение. В отличие от бихевиористской точки зрения, утверждающей, что поведение организма находится под контролем окружающей среды, когнитивизм показал, что поведение может модулироваться вниманием.

Возвращение внимания началось с работы Ч. Черри в 1953 г. над знаменитой парадигмой «коктейльных вечеринок» [9]. Этот подход моделирует, как люди выбирают разговор, который они слушают, и игнорируют остальные? Эта задача получила название « сосредоточенное внимание», в отличие от «распределенного внимания» .

- Бродбент [10] обобщил большинство известных до того времени результатов в модели «узкого места», в которой он описал селективные свойства внимания. Идея состоит в том, что внимание действует как фильтр (селектор) релевантной информации

Первая «атака» исходила от альтернативной модели Дойча и Дойча [11], которые использовали некоторые свойства парадигмы вечеринки с коктейлем, чтобы представить модель «позднего выбора» , в которой выбор внимания в основном является вопросом памяти. обработка и выбор ответа. Идея состоит в том, что вся информация усваивается, но для осознания отбирается только та, которая соответствует семантическим объектам или объектам, связанным с памятью. Это точка зрения, противоположная Бродбенту, который исповедует ранний отбор признаков до того, как они достигнут какой-либо дальнейшей обработки.

Были введены новые модели, такие как модель ослабленного фильтра А. Трейсмана [12], которая является более мягкой версией, чем узкое место Бродбента, и которая позволяет стимулам с ответом выше заданного порога переключать фильтр , таким образом фокус избирательное внимание.

Позднее, в 1980 г., Трейсман и Геладе [13] предложили новую теорию «интеграции признаков», в которой внимание происходит в два отдельных этапа: преаттентивный параллельный не требующий усилий шаг , который анализирует объекты и извлекает из них признаки. На втором этапе эти функции объединяются для получения иерархии фокуса внимания, которая подталкивает информацию к осознанию.

На втором этапе эти функции объединяются для получения иерархии фокуса внимания, которая подталкивает информацию к осознанию.

Несмотря на большое значение в психологических теориях, интеграция функций также вызывала большие споры. Другие теории появились как М. Познер [14]

В конце 1980-х процветало множество теорий внимания, и ни одна из них не могла включить в себя все предыдущие открытия. Согласно Х. Пашлеру [16], когнитивная психология зашла в тупик. После нескольких десятилетий исследований в области когнитивной психологии было поставлено больше вопросов, чем дано ответов. Пашлер заявил, что «Никто не знает, что такое внимание» как провокационный ответ на знаменитое «Все знают, что такое внимание», предложенное Джеймсом за столетие до этого.

Необходимость новых подходов: после «кризиса» конца 1980-х Внимание занимается выделением когнитивных ресурсов на важную поступающую информацию с целью доведения их до сознательного состояния, обновления модели сцены и памяти и влияния на поведение . Между сознанием, памятью и поведением внимание оказалось гораздо более сложным, чем ожидалось изначально, и некоторые люди даже ставят под сомнение тот факт, что внимание — это одно понятие или существует несколько «вниманий». Иногда внимание становилось своеобразным волшебным ящиком, куда может попасть все, что нельзя было объяснить иначе.

Между сознанием, памятью и поведением внимание оказалось гораздо более сложным, чем ожидалось изначально, и некоторые люди даже ставят под сомнение тот факт, что внимание — это одно понятие или существует несколько «вниманий». Иногда внимание становилось своеобразным волшебным ящиком, куда может попасть все, что нельзя было объяснить иначе.

Количество вопросов и сложность природы внимания привели к интересному шагу в разделении исследования внимания от одного сообщества на два разных сообщества.

У человека есть желание углубиться в теоретическую и глубокую природу внимания (когнитивная нейронаука), используя адаптированные простые стимулы. Появление передовых инструментов, таких как функциональная визуализация или записи отдельных клеток, позволит им сделать огромный шаг к пониманию внимания.

Второе сообщество, работающее в области внимания, хочет, чтобы концепция работала с реальными данными, такими как изображения, видео и т. д. (информатика). С конца 1990-х годов и появления первых вычислительных моделей зрительного внимания эти два подхода развивались параллельно: один пытался получить больше информации о биологическом мозге, а другой пытался получить результаты, которые могут предсказать поведение глаз для реальных стимулов. Даже если сообщество вычислительного внимания привело к некоторым моделям, сильно отличающимся от того, что, как известно, происходит в мозгу, творческий подход инженеров впечатляет, и результаты на реальных данных становятся значительными, а приложения бесконечными.

Даже если сообщество вычислительного внимания привело к некоторым моделям, сильно отличающимся от того, что, как известно, происходит в мозгу, творческий подход инженеров впечатляет, и результаты на реальных данных становятся значительными, а приложения бесконечными.

Во второй части нашей попытки узнать больше о том, что такое внимание, мы сосредоточимся на когнитивной нейробиологии, с одной стороны, и на вычислительном внимании, с другой, наряду с известными свойствами внимания.

Ссылки

[1] Руны, Дагоберт Д., изд. Словарь философии . Citadel Press, 2001.

[2] Гамильтон, Уильям. Лекции по метафизике и логике . Том. 1. Gould and Lincoln, 1859.

[3] Миллер, Джордж А. «Волшебное число семь плюс-минус два: некоторые ограничения нашей способности обрабатывать информацию». Психологический обзор 63.2 (1956): 81.

[4] Вундт, Вильгельм Макс. Основы физиологической психологии . Том. 1. Sonnenschein, 1904.

[5] Goldstein, E. Когнитивная психология: соединение разума, исследований и повседневного опыта . Cengage Learning, 2014.

[6] фон Гельмгольц, Герман. Трактат по физиологической оптике . Том. 3. Courier Corporation, 2005.

[7] Джеймс, Уильям. «Принципы психологии, Том II». (1913).

[8] Дженсен, Артур Р. и Уильям Д. Ровер. «Тест цветовых слов Струпа: обзор». ActaPsychologica 25 (1966): 36–93.

[9] Черри, Э. Колин. «Некоторые эксперименты по распознаванию речи одним и двумя ушами». Журнал акустического общества Америки 25.5 (1953): 975–979.

[10] Бродбент, Дональд Эрик. «Механическая модель человеческого внимания и непосредственной памяти». Психологический обзор 64.3 (1957): 205.

[11] Дойч, Дж. Энтони и Дайана Дойч. «Внимание: некоторые теоретические соображения». Психологический обзор 70.1 (1963): 80.

[12] Трейсман, Энн М. «Избирательное внимание у человека».