Понятие «адаптация»

| Лекции и практикум по психологии — Общая психология | ||

|

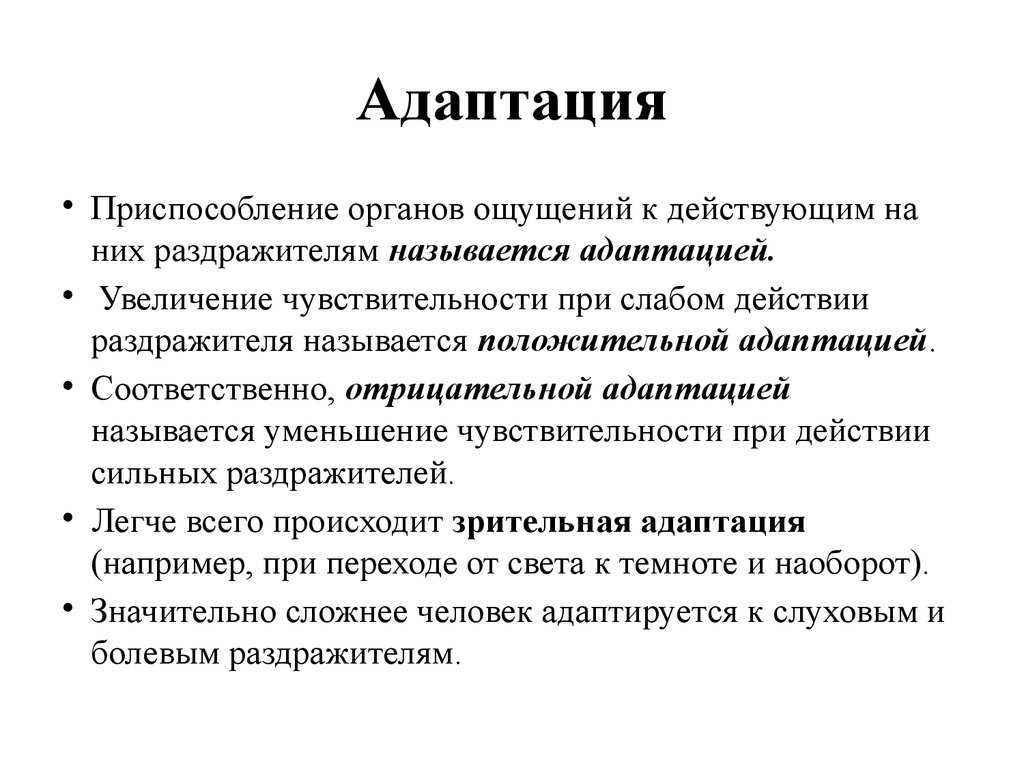

Термин «адаптация» можно отнести к общенаучным понятиям. Это понятие встречается в разных науках, затрагивая естественные, технические и общественные науки, в связи с этим существует множество определений. Для примера приведем лишь некоторые из них. Адаптация — состояние динамического соответствия, равновесия между живой системой (человеком) и внешней средой. Способность живого организма приспосабливаться к изменениям окружающей среды, внешним (внутренним) условиям существования путем сохранения и поддерживания физического гомеостаза. Адаптация — динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития, продолжения рода. Понятие адаптации прошло довольно большую историю развития и со временем претерпело ряд изменений. В частности, первоначально адаптация воспринималась как «приспособление», именно так буквально переводится слово, от которого произошло разбираемое понятие (происходит от позднелатинского «adaptatio»). Но верно ли это на современном этапе науки? Т. Шибутани разделял понятия «адаптация» и «приспособление», он писал, что «адаптация относится к более стабильным решениям — хорошо организованным способам справляться с типическими проблемами, к приемам, которые кристаллизуются путем последовательного ряда приспособлений» (Шибутани Т., 1969). То есть можно утверждать, что адаптация и приспособление — это разные явления, скорее всего, адаптация — процесс более сложный, чем приспособление.  Второй вопрос и вместе с тем противоречие, возникающее при изучении феномена адаптации, заключается в соотношении «адаптации» и «социализации». Есть ученые, считающие, что «социальная адаптация» и «социализация» это фактически синонимы, ведь адаптация происходит в процессе социализации личности. Но есть и другая точка зрения. Она заключается в том, что это два самостоятельных явления, т. е. личность может быть социализированной и неадаптированной одновременно, что кажется вполне разумным, ведь адаптация — это многогранное явление, охватывающее не только приспособление к обществу, и осуществляется не только за счет социализации. Вместе с тем адаптация настолько широкое понятие, что можно охарактеризовать его и как обобщенную функцию психики (Маклаков А.Г., 2016). Для подтверждения этой точки зрения вспомним определение психики.  Соответственно, среди функций психики можно выделить: отражение окружающей действительности, обеспечение целостности организма, регуляцию поведения. Но все эти функции можно охарактеризовать как адаптацию. Н.Н. Мельникова попыталась выявить общие моменты, присутствующие во всех многочисленных определениях адаптации: 1) процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух объектов; 2) это взаимодействие разворачивается в особых условиях — условиях дисбаланса, несогласованности между системами; 3) основной целью такого взаимодействия является некоторая координация между системами, степень и характер которой могут варьироваться в достаточно широких пределах; 4) достижение цели предполагает определенные изменения во взаимодействующих системах. На данный момент в исследованиях феномена адаптации А. Г. Маклаков предлагает выделить несколько направлений, через которые и можно дать определение адаптации. Итак, адаптацию можно понимать как: 1.2. Адаптированность как результат адаптацииДля описания результата адаптационного процесса в научной литературе появился термин «адаптированность». Психическая адаптированность включает уровень фактического приспособления человека, уровень его социального статуса и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью. 3) общая адаптированность, которая, конечно, никогда не бывает полной. Она, скорее, может рассматриваться как потенциальная способность адаптироваться в широком спектре типичных социальных ситуаций, которые чаще всего создаются в данной общественной среде в данное историческое время.

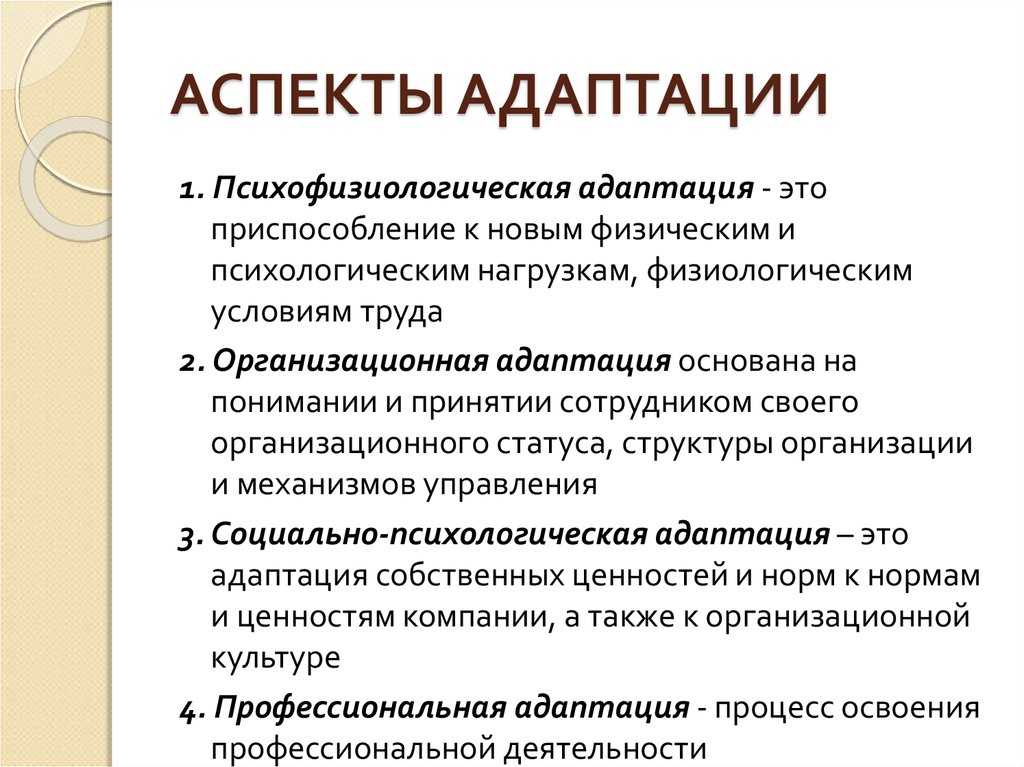

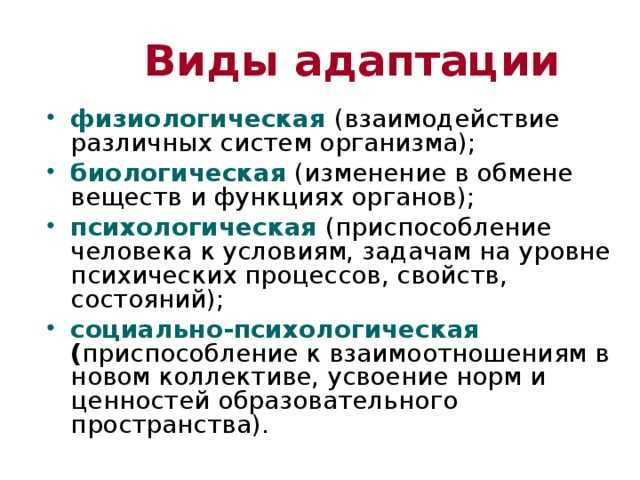

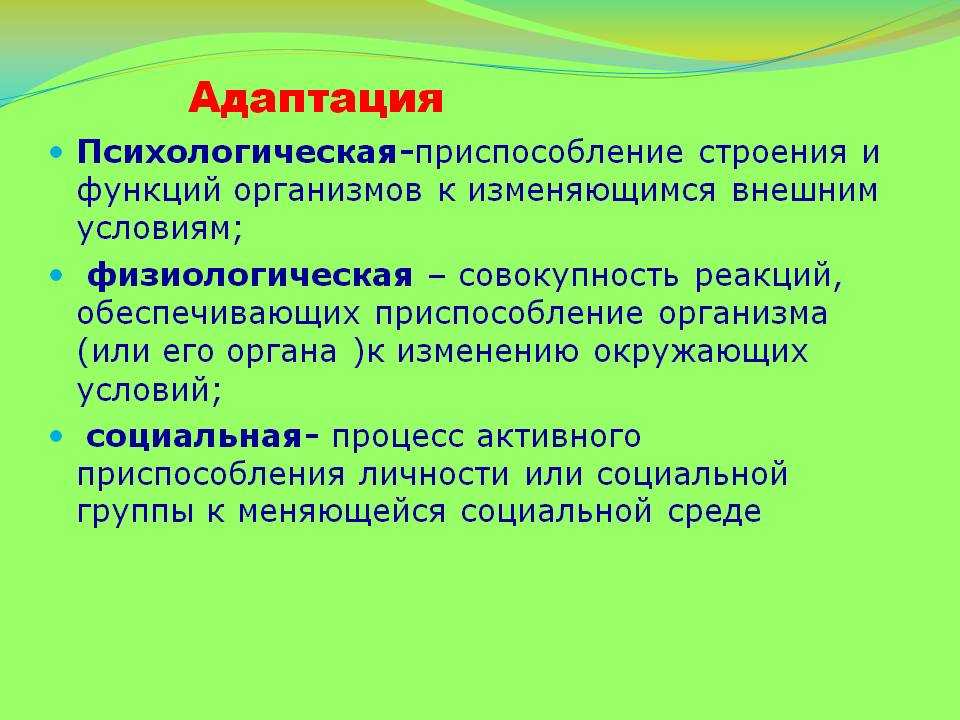

Важно отметить и то, что в литературе существует разделение субъективного и объективного критериев успешности адаптации. Так в качестве субъективного критерия может быть ощущение удовлетворенности, которое возникает у субъекта. Объективный же критерий чаще всего связывают с эффективностью выполняемой деятельности. 1.3. Уровни адаптации человекаСложность процесса адаптации человека во многом определяется многоуровневостью её носителя. В индивидную структуру объединяются возрастные, половые, конституциональные и нейродинамические свойства, которые, в свою очередь, определяют структуру потребностей и сенсомоторную организацию.  Понятие «индивидуальность» рассматривается как самое узкое в структуре человеческой организации, объединяющее лишь относительно небольшую группу качеств. К. К. Платонов в своих работах выделял три функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный. Понятие «индивидуальность» рассматривается как самое узкое в структуре человеческой организации, объединяющее лишь относительно небольшую группу качеств. К. К. Платонов в своих работах выделял три функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный.Анализируя представленные точки зрения, можно говорить, что адаптация человека в связи со сложностью самого человека может рассматриваться на нескольких уровнях. Чаще всего выделяют следующие уровни: физиологический, психологический и социальный. Соответственно, можно говорить о физиологической, психологической и социальной адаптации. Причем необходимо помнить, что выделенные уровни функционирования, а соответственно, и указанные виды тесно взаимосвязаны между собой. Сложно представить работу одного уровня при полном игнорировании других. Так ребенок, попав в первый класс, в новый коллектив, адаптируется к новой социальной среде не только на социальном уровне, в ходе адаптации будут задействованы все уровни функционирования.  В связи с этим, кроме физиологической, психологической, социальной адаптации, зачастую говорят и о психофизиологической, социально-психологической адаптации. В связи с этим, кроме физиологической, психологической, социальной адаптации, зачастую говорят и о психофизиологической, социально-психологической адаптации.Таким образом, адаптация — сложное многогранное понятие, не сводимое к простому приспособлению. Адаптацию можно определить одновременно как процесс приспособления к окружающей среде, цель жизнедеятельности любого организма, результат приспособления к окружающей среде и свойство живого организма. Сложность адаптации человека во многом определяется сложностью самого человека, что определяет многоуровневость адаптации. Контрольные вопросы1. Дайте определения понятию «адаптация». Рекомендуемая литература1. Андреева Д.А. О понятии адаптации // Человек и общество. — Л., 1983. |

Адаптация в педагогике. Определение понятия, роль, сущность и условия

Термин «адаптация» в переводе с латинского языка означает «прилаживание», «приспособление». Что он подразумевает собой? В общем смысле данное понятие означает приспособление организма, а также всех его функций, клеточек и органов к изменившимся условиям среды.

Адаптационные процессы жизненно необходимы человеку. Они позволяют сохранить сбалансированную деятельность органов, систем и психической организации личности в случае меняющихся жизненных условий.

Определение

Адаптация в педагогике — это естественное состояние индивида, которое проявляется в привыкании (приспособлении) к новой деятельности, к изменившимся условиям жизни, к появившимся социальным контактам и изменившимся социальным ролям. В целом данное понятие является одним из основных рассматриваемых при научных исследованиях организма. Дело в том, что механизмы данного процесса вырабатывались у человека на протяжении всей его эволюции. Они позволяют нашему организму существовать в постоянно меняющихся условиях.

Они позволяют нашему организму существовать в постоянно меняющихся условиях.

Проблему приспособления выдвинули и обосновали Ж.Б. Ламарк и Ч. Дарвин. Сам термин «адаптация» впервые ввел Ауберт в 1865 г . После этого он широко применялся в литературе биологической направленности. Здесь под адаптацией исследователи понимали только лишь одни функциональные изменения анализаторов и органов чувств. Но постепенно, по мере развития науки, понятие адаптации стало выходить за рамки теории эволюции. Оно стало проникать в медицину, социологию, социальную психологию, кибернетику. Встретить данный термин можно и в других сферах познания.

Социальная адаптация

Что подразумевает собой процесс приспособления индивида к окружающей среде? Это не только возможность успешного функционирования его организма в изменившихся условиях. Понятие адаптации в психологии означает способность человека к его дальнейшему социальному и личностному развитию. Под этим подразумевается:

- адекватное восприятие личностью окружающей действительности и себя;

- нормальная система общения и отношения с окружающими;

- способность к труду и обучению, а также к организации отдыха и досуга;

- изменчивость поведения с целью соответствия ролевым ожиданиям;

- способность к самоорганизации и самообслуживанию, а также к взаимообслуживанию в коллективных отношениях.

Социально-психологическая адаптация и социализация в педагогике — это понятия довольно близкие по своему смыслу. Они обозначают процессы взаимообусловленные, взаимозависимые, но при этом не тождественные. Социализация, с одной стороны, является механизмом усвоения общественного опыта. С другой — представляет собой активное воспроизводство и наращивание межличностных отношений и связей.

Уже с первых дней своего появления на свет человека окружают другие люди. Общение с ними позволяет включить его в социальное взаимодействие. Самые первые представления о межличностных связях все люди приобретают еще до того, как осваивают речь. Именно в процессе взаимоотношений с окружающими всем нам удается получить свой первый социальный опыт, который в последующем становится неотъемлемой частью личности. Стоит отметить, что социализация не способствует индивидуализации. Ее человек приобретает субъективно, переживая ситуации, которые оставляют тот или иной след в его психике.

Цель адаптации

Процесс социализации представляет собой становление и формирование личности посредством овладения социальным опытом. Но в то же время если рассматривать адаптацию в психологии — это один из определяющих и ведущих механизмов социализации личности. При этом основной критерий успешности данного процесса заключен вовсе не в степени конформизма и приспособленчества. Исходя из определения социальной адаптации в педагогике, это обретение человеком уверенности и независимости, раскрепощенности и самостоятельности, незакомплексованности и инициативности.

Но в то же время если рассматривать адаптацию в психологии — это один из определяющих и ведущих механизмов социализации личности. При этом основной критерий успешности данного процесса заключен вовсе не в степени конформизма и приспособленчества. Исходя из определения социальной адаптации в педагогике, это обретение человеком уверенности и независимости, раскрепощенности и самостоятельности, незакомплексованности и инициативности.

Основной целью данного процесса является вовсе не унификация личности. Человек не должен становиться послушным исполнителем чужой воли. Для успешного осуществления стоящих перед ним целей он обязан стремиться к самореализации и к развитию своих способностей.

Самосознание

Адаптация в психологии — это процесс довольно сложный. При этом его изучение невозможно без рассмотрения самосознания личности. Ведь именно благодаря ему включается механизм самоопределения (поиска жизненной позиции), самореализации (активности в различных направлениях), самоутверждения (достижения удовлетворенности), а также принятия самооценки. Самосознание позволяет индивиду познать самого себя. При этом личность приобретает некую целостность и идентичность.

Самосознание позволяет индивиду познать самого себя. При этом личность приобретает некую целостность и идентичность.

Стоит иметь в виду, что самосознание, проявляющееся в ходе адаптации, является процессом контролируемым. Оно определяется динамикой приобретения социального опыта исходя из условий расширения общения и диапазона деятельности.

Несмотря на то что самосознание считается одной из самых глубоких интимных характеристик человеческой личности, только оно способствует постоянной коррекции представления человеком о себе в сравнении с тем мнением, которое существует о нем у окружающих. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте.

Виды адаптации

Благодаря процессу приспособления организм начинает оптимально функционировать в необычной для него обстановке. При этом ученые выделяют два вида адаптации. Первый из них – биофизиологический, а второй – социально-психологический. Нас интересует второй из них. Он и рассматривается в качестве адаптации в педагогике. Это не что иное, как механизм, с помощью которого люди приобретают определенный социально-психологический статус, а также овладевают теми или иными социально-психологическими ролевыми умениями. Он «включается» в тот период, когда человек пытается достигнуть гармонии между внешними и внутренними условиями своей деятельности и жизни. Результатом этого является повышение адаптированности личности. Другими словами, человек становится более приспособленным к новой деятельности и к условиям жизни.

Это не что иное, как механизм, с помощью которого люди приобретают определенный социально-психологический статус, а также овладевают теми или иными социально-психологическими ролевыми умениями. Он «включается» в тот период, когда человек пытается достигнуть гармонии между внешними и внутренними условиями своей деятельности и жизни. Результатом этого является повышение адаптированности личности. Другими словами, человек становится более приспособленным к новой деятельности и к условиям жизни.

Если рассмотреть определение адаптации в педагогике, то это не что иное, как процесс взаимодействия индивида с социальной средой, во время которого человек сталкивается с различными проблемными ситуациями в области межличностных отношений. Это позволяет личности освоить нормы и механизмы социальных установок и поведения, а также приобрести черты характера, имеющие значение для своего нормального существования в обществе.

Что же такое адаптация в педагогике? Это, по определению, каждый из этапов преодоления индивидом проблемных ситуаций. Ведь при этом человеком используются механизмы и навыки поведения, которые приобретены им на предыдущих этапах своей социализации и развития. Одновременно с этим им открываются новые способы решения задач, планы и программы внутренних психологических процессов.

Ведь при этом человеком используются механизмы и навыки поведения, которые приобретены им на предыдущих этапах своей социализации и развития. Одновременно с этим им открываются новые способы решения задач, планы и программы внутренних психологических процессов.

Важный вклад разработку данного понятия в его широком понимании внес Ж. Пиаже. Он считал, что адаптация в психологии и педагогике – это один из самых главных процессов, благодаря которым происходит интеллектуальное развитие ребенка. При этом он выделил две составляющих данного механизма. Это аккомодация и ассимиляция. Первая из этих двух составляющих представляет собой перестройку умственной активности. Цель подобного процесса заключается в возможности усвоения вновь поступающей информации. Что касается ассимиляции, то она считается присвоением внешнего события с преобразованием его в мысленное. Говоря другими словами, адаптация в педагогике – это, во-первых, приобретение навыков, умений и знаний, мастерства и компетентности. Во-вторых – изменение психической организации человека, затрагивающей личностные (эмоции, целеполагание, мотивации и т.д.), а также когнитивные (перцептивные, сенсорные и др.) процессы.

Во-вторых – изменение психической организации человека, затрагивающей личностные (эмоции, целеполагание, мотивации и т.д.), а также когнитивные (перцептивные, сенсорные и др.) процессы.

Поступление в детское дошкольное учреждение

Малыши растут. И вот наступает время, когда родители отдают их в детские дошкольные учреждения. Здесь ребенку предстоит пережить первую значительную встречу с незнакомой для него социальной средой. От благополучного протекания данного периода напрямую будет зависеть овладение ребенком учебной деятельностью, его комфортность пребывания в детском учреждении, а также здоровье. Непосредственное влияние на данный процесс оказывают различные группы факторов. Рассмотрим их подробнее.

Физиологические факторы

К данной группе относят биологические особенности ребенка определенного возраста. Это его физиологические и анатомические показатели, состояние здоровья, уровень трудоспособности и утомляемости. Сюда же можно включить и некоторые особенности, которые наблюдаются у индивида в функционировании той или иной системы организма. Некоторые ученые полагают, что на процесс адаптации влияет и такой фактор, как наследственность.

Некоторые ученые полагают, что на процесс адаптации влияет и такой фактор, как наследственность.

В качестве индивидуальных особенностей, которые рассматриваются при адаптации в психологии личности, учитывается тип нервной системы, а также наличие способности приспособиться к изменению привычного окружения. Данные факторы, как правило, и являются причиной тех различий, которые имеют место между процессами привыкания к ДОУ у разных детей.

Еще один немаловажный показатель, который влияет на социальную адаптацию, это в педагогике не что иное, как возраст ребенка в момент его поступления в дошкольное учреждение. По мнению ученых, хуже всего приспосабливаются к изменившимся условиям дети от 5 до 20 месяцев.

На эффективность протекания адаптационных процессов имеет влияние и пол ребенка. Согласно мнениям исследователей, к новым условиям лучше всего приспосабливаются девочки. Мальчишкам же намного сложнее принять изменения в окружении.

Индивидуально-психологические факторы

В данную группу входит уровень развития интеллекта ребенка, его самооценки, эмоциональное состояние, а также устойчивость тех или иных черт характера. По мнению ученых, поступление в ДОУ приводит к эффективному заострению свойственного ребенку темперамента. При этом наибольший дискомфорт ощущают дети-флегматики. Наиболее быстро адаптируются к изменяющемуся окружению холерики.

По мнению ученых, поступление в ДОУ приводит к эффективному заострению свойственного ребенку темперамента. При этом наибольший дискомфорт ощущают дети-флегматики. Наиболее быстро адаптируются к изменяющемуся окружению холерики.

Помимо этого, адаптация в педагогике – это механизм, на который оказывают влияние:

- степень привязанности ребенка к родителям;

- специфика развития у малыша навыков в сфере общения;

- склонность ребенка к проявлению самостоятельности;

- степень психического развития;

- имеющиеся привычки.

Социально-психологические факторы

В психологии и педагогике адаптация — это процесс, на который оказывают влияние:

- социальные установки;

- характер окружения ребенка до поступления в ДОУ;

- специфика среды детского сада.

Наличие перечисленных выше факторов позволяет детям максимально результативно наладить контакты в новом для них межличностном взаимодействии.

По мнению некоторых исследователей, главный критерий, по которому можно определить уровень социальной адаптации в педагогике, это не что иное, как отсутствие у ребенка постоянных нарушений в его поведении, которые граничат с неврологическим нарушением. Если такая ситуация все же имеет место, то можно говорить о том, что происходит дезадаптация малыша. Он пока не смог приспособиться к новым для него условиям ДОУ.

Если такая ситуация все же имеет место, то можно говорить о том, что происходит дезадаптация малыша. Он пока не смог приспособиться к новым для него условиям ДОУ.

Типы социально-психологической адаптации

Рассматривая понятие адаптации в педагогике, можно говорить о существовании следующего:

- Прогрессивной социально-психологической адаптации. Для нее характерно достижение единства интересов личности и целей групп общества.

- Регрессивной социально-психологической адаптации. Этот тип относится к формальным. При этом подобная адаптация не отвечает интересам общества, а также развитию личности и социальной группы.

По мнению некоторых психологов, регрессивный тип приспособления к новым условиям не позволяет индивиду самореализоваться и проявить данные ему природой творческие способности. Социализация личности возможна только при прогрессивной адаптации. В противном случае у ребенка выработается склонность к систематическим нарушениям норм поведения, что станет причиной возникновения новых проблемных жизненных ситуаций, приспособиться к которым не позволит отсутствие полученного опыта.

Проблемы адаптации

Процесс приспособления детей к новой для них среде в 4-5 лет практически не имеет никаких различий. Однако если рассматривать для старших дошкольников социальную адаптацию в психологии и педагогике – это механизм, значительно расширяющий уровень возникающих проблем при освоении ребенком нового для него жизненного пространства. Все дело в том, что в шесть лет дети уже достаточно близки к переходу в новое для них учреждение образования. Это приводит к изменению у них социального статуса, что и увеличивает проблемы с адаптацией. Связано это может быть и с развитием у ребенка психического аппарата. Чаще всего в этом случае учителя отмечают отсутствие внимания, гиперактивность и агрессивное поведение учащегося.

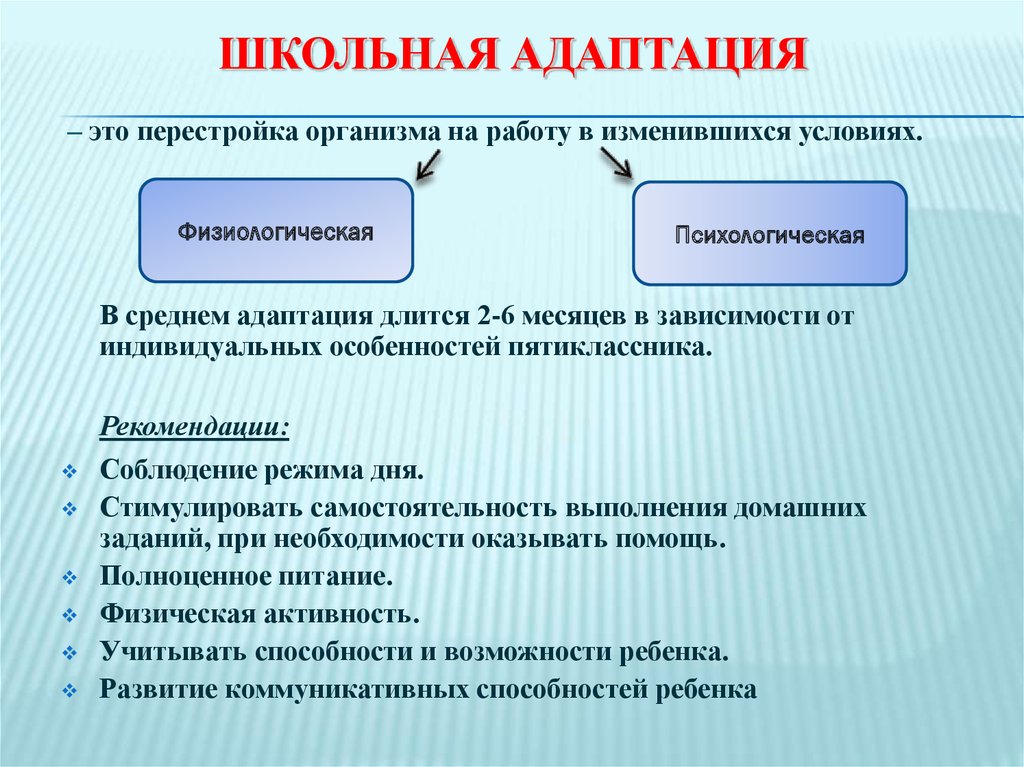

Проблема школьной адаптации в педагогике – это тема далеко не новая. При этом на сегодняшний день можно говорить о том, что ее актуальность выросла во много раз. Виной тому стали глобализация и мобильность, политические и экономические изменения, новые подходы к устройству системы образования и т. д.

д.

Поступление в школу, обучение в ней, а также переход из класса в класс требуют от детей особых усилий. Однако наиболее остро вопрос адаптации ребенка стоит именно при переходе в новое для него учреждение образования. Вызвано это следующим:

- Информатизацией общества, введением образовательных стандартов и развитием технического прогресса. Все это в значительной мере усложняет процесс адаптации.

- Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Для того чтобы умения первоклассника соответствовали им, ребенку понадобится приложить немалые психологические, моральные и физические усилия.

- Помимо этого, кроме привычных для всех учебных навыков и знаний, маленьким школьникам приходится добиваться личностных и мегапредметных результатов. Ведь только в этом случае дети будут соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускникам начальных классов.

- Нескончаемым потоком новой информации. Первоклассник в один момент оказывается в новой роли, а также в окружении непривычной для него системы прав и обязанностей.

Школьная адаптация в педагогике считается процессом, во время которого ребенок усваивает и принимает для себя новую для него социальную ситуацию, осваивает свой новый статус учащегося и обретает навыки в новых системах взаимодействия («ребенок – сверстник», «ребенок – учитель»). При этом у маленького человека начинают вырабатываться новые особенности поведения.

Если рассматривать понятие школьной адаптации в психологии, то стоит отметить, что его характеризуют следующие критерии:

- освоение детьми новой для них жизненной ситуации, которую они видят в единстве ее элементов;

- принятие школьником нового для него статуса и социальной позиции;

- перестройка жизненного уклада ученика, инициатором которого выступает взрослый.

Социальная адаптация при этом предполагает умение ребенка:

- реагировать на педагога;

- слушать;

- самостоятельно выполнять заданные упражнения;

- анализировать и организовывать выполнение заданий.

Немаловажным аспектом явится умение поддерживать контакты со сверстниками и давать адекватную оценку, как себе, так и другим.

В процессе адаптации к школе немаловажным является и физическая подготовка организма, ведь на ребенка сваливается довольно внушительная нагрузка. Его организм начинает работать на пределе. Это вызывает опасность переутомления.

Помимо этого школьная адаптация в педагогике рассматривается и с психологической точки зрения. Степень быстрого привыкания к новым условиям во многом зависит от готовности ребенка к поступлению в школу, то есть от его:

- желания осваивать новые знания и выполнять задания учителя;

- стремления успешно их осваивать.

Важны при этом также способности к переработке информации и запоминанию.

Адаптация школьников при отклонении в развитии

Согласно имеющимся данным, более 80% современных детей испытывают трудности в обучении из-за тех или иных отклонений в здоровье. Именно поэтому рассматривается адаптация и в специальной педагогике. Это позволяет решить проблемы ребенка, имеющего особенности в развитии, и устранить его изолированность от общества, в котором он растет и живет.

Это позволяет решить проблемы ребенка, имеющего особенности в развитии, и устранить его изолированность от общества, в котором он растет и живет.

Нарушения социальной адаптации влияют на отношение детей к их окружению. Они становятся тревожными и угрюмыми, подавленными и обидчивыми. В итоге у них формируется замкнутость. Дети начинают избегать широкого круга общения. Они замыкаются в «четырех стенах», где у них может возникнуть скрытая (маскированная) депрессия.

Взрослея, ребенок, обладающий ограниченными возможностями, начинает осознавать, что он не такой как все. Это способствует формированию заниженной самооценки, социальной пассивности и сужению рамок активной деятельности.

Адаптация в коррекционной педагогике – это, прежде всего, психологическая реабилитация детей, испытывающих трудности в обучении. Она может представлять собой снятие нервного напряжения. Помимо этого, педагог должен стремиться провести коррекцию самооценки своего воспитанника, развивать его память и психические функции, воображение и мышление, внимание и преодолевать пассивность. Одновременно с этим понадобится формировать у ребенка ответственность и самостоятельность, активную жизненную позицию, помогать преодолевать ему отчужденность и развивать коммуникативные навыки.

Одновременно с этим понадобится формировать у ребенка ответственность и самостоятельность, активную жизненную позицию, помогать преодолевать ему отчужденность и развивать коммуникативные навыки.

Adaptation — IResearchNet

Термин «адаптация» первоначально заимствован из биологических наук как феномен соответствия человека и окружающей среды. В психологии адаптация — это процесс, посредством которого отдельные лица или группы вносят необходимые или желаемые изменения — когнитивные, поведенческие и аффективные — в ответ на новые условия или требования окружающей среды, чтобы удовлетворить основные потребности, функционировать и поддерживать хорошее качество жизни. Адаптация является неотъемлемой частью изучения и практики мультикультурного консультирования. В быстро меняющемся мире с усилением межкультурного взаимодействия люди должны участвовать в непрерывном процессе преодоления внутренних и внешних препятствий, чтобы выжить и процветать. Неспособность адаптироваться оставляет людей в длительном состоянии культурного шока, который может нанести долгосрочный ущерб психическому и физическому благополучию.

Важные различия

Несколько различий важны для понимания адаптации в контексте поликультурного консультирования. Хотя кросс-культурная адаптация похожа на адаптацию к другим серьезным жизненным изменениям (например, к потере любимого человека), Линда Андерсон говорит об уникальности кросс-культурной адаптации; то есть человек, переживающий новую культуру, автоматически становится аутсайдером, адаптирующимся к доминирующей культуре. Работа Джона Берри описывает этот процесс аккультурации как шаг к адаптации. В ответ на новую среду люди вносят изменения, чтобы «подходить», используя стратегию ассимиляции или интеграции, или «не соответствовать», используя стратегию разделения или маргинализации.

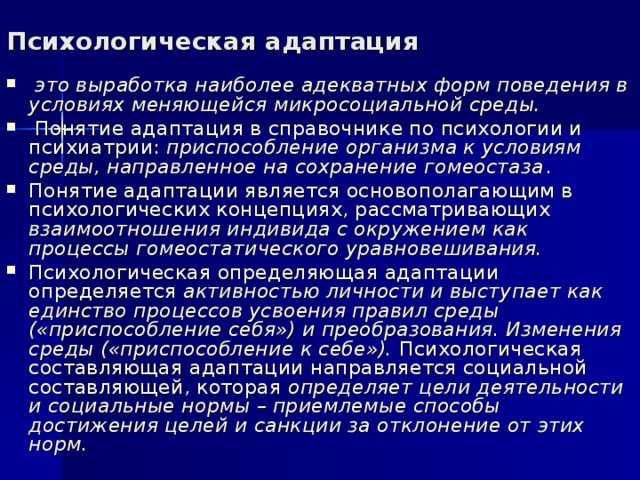

Коллин Уорд проводит важное различие между психологической адаптацией и социокультурной адаптацией. Психологическая адаптация возникает из парадигмы стресса/копинга и относится к эмоциональным изменениям, которые меняются с течением времени, пока не будет достигнуто равновесие (например, терпимость к неоднозначным ситуациям). Социокультурная адаптация исходит из парадигмы социального обучения и относится к когнитивным и поведенческим изменениям, которые следуют более линейной прогрессии (например, принятие новых культурных нравов). Хотя эти способы адаптации связаны теоретически и статистически, они также представляют собой разные процессы с разными предикторными переменными.

Социокультурная адаптация исходит из парадигмы социального обучения и относится к когнитивным и поведенческим изменениям, которые следуют более линейной прогрессии (например, принятие новых культурных нравов). Хотя эти способы адаптации связаны теоретически и статистически, они также представляют собой разные процессы с разными предикторными переменными.

Эндрю Гаррисон рассматривает адаптацию как цель всей психотерапии. Он утверждает, что внутренняя проблема этой цели заключается в том, что она исходит из индивидуалистической точки зрения, предвзятости западной культуры. Использование индивидуума в качестве единицы анализа при изучении и практике психологии игнорирует понятие взаимозависимости и целей адаптации, которые хороши для всех людей (например, справедливое распределение ресурсов). Более того, хорошее психическое здоровье часто рассматривается как способность человека приспосабливаться к окружающей среде, и эта концепция игнорирует нездоровые аспекты культур, к которым приспосабливаются люди (например, несправедливые социальные условия). Неотъемлемой частью мультикультурного консультирования является предоставление клиентам возможности не только адаптироваться в новых культурных контекстах, но и воздействовать на окружающую среду (например, управлять глобальным потеплением), чтобы человечество могло адаптироваться в целом.

Неотъемлемой частью мультикультурного консультирования является предоставление клиентам возможности не только адаптироваться в новых культурных контекстах, но и воздействовать на окружающую среду (например, управлять глобальным потеплением), чтобы человечество могло адаптироваться в целом.

Направления будущего

Изучение межкультурной адаптации является сложным. Это процесс, который происходит в течение длительного периода времени и поэтому требует лонгитюдных исследований с использованием как качественных, так и количественных методологий. Кроме того, каждое межкультурное взаимодействие уникально. Таким образом, работа Берри требует систематических сравнительных исследований. Наконец, исследования были сосредоточены на том, как люди адаптируются к окружающей среде. Приходится также рассматривать воздействие индивидов на окружающую среду как процесс адаптации.

Ссылки:

- Андерсон, Л. (1994). Новый взгляд на старую конструкцию: кросс-культурная адаптация.

Международный журнал межкультурных отношений, 18, 293-328.

Международный журнал межкультурных отношений, 18, 293-328. - Берри, Дж. В., и Сэм, Д. (1997). Аккультурация и адаптация. В JW Berry, MH Segall, & C. Kagiticibasi (Eds.), Справочник по кросс-культурной психологии: Vol. 3. Социальное поведение и приложения (стр. 291-326). Бостон: Аллин и Бэкон.

- Гаррисон, А. (1997). Адаптация, психическое здоровье и терапевтический результат. Психотерапия: теория, исследования, практика, обучение, 34, 107-114.

- Уорд, К., Бохнер, С., и Фурман, А. (2001). Психология культурного шока (пересм. ред.). Хоув, Восточный Сассекс, Великобритания: Рутледж.

См. также:

- Консультативная психология

- Мультикультурное консультирование

определение психологической+адаптации в Медицинском словаре

Психологическая+адаптация | определение психологической+адаптации по Медицинскому словарюПсихологическая+адаптация | определение психологической+адаптации по Медицинскому словарю

Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

в Армению из США, где проходил стажировку, основал Центр психологических исследований, председателем которого и является до сих пор.

в Армению из США, где проходил стажировку, основал Центр психологических исследований, председателем которого и является до сих пор.

Совокупность ключевых свойств индивида выступает в обобщённой, интегрированной форме в качестве задатков и свойств темперамента, обеспечивающих природную основу личности. В изучении личности выделяются такие образования, как статус личности, общественные функции, мотивация поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности. Человек, как субъект деятельности, характеризуется совокупностью выполняемых видов деятельности, степенью их продуктивности и проявлением своей активности. По мнению Б. Г. Ананьева, «единичный человек как индивидуальность может быть понят только лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства человека как индивида».

Совокупность ключевых свойств индивида выступает в обобщённой, интегрированной форме в качестве задатков и свойств темперамента, обеспечивающих природную основу личности. В изучении личности выделяются такие образования, как статус личности, общественные функции, мотивация поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности. Человек, как субъект деятельности, характеризуется совокупностью выполняемых видов деятельности, степенью их продуктивности и проявлением своей активности. По мнению Б. Г. Ананьева, «единичный человек как индивидуальность может быть понят только лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства человека как индивида». Расскажите о классификации социально-психической адаптированности, предложенной А.А. Налчаджяном.

Расскажите о классификации социально-психической адаптированности, предложенной А.А. Налчаджяном. — 112 с.

— 112 с.

Международный журнал межкультурных отношений, 18, 293-328.

Международный журнал межкультурных отношений, 18, 293-328.