атрибуция каузальная | это… Что такое атрибуция каузальная?

ТолкованиеПеревод

- атрибуция каузальная

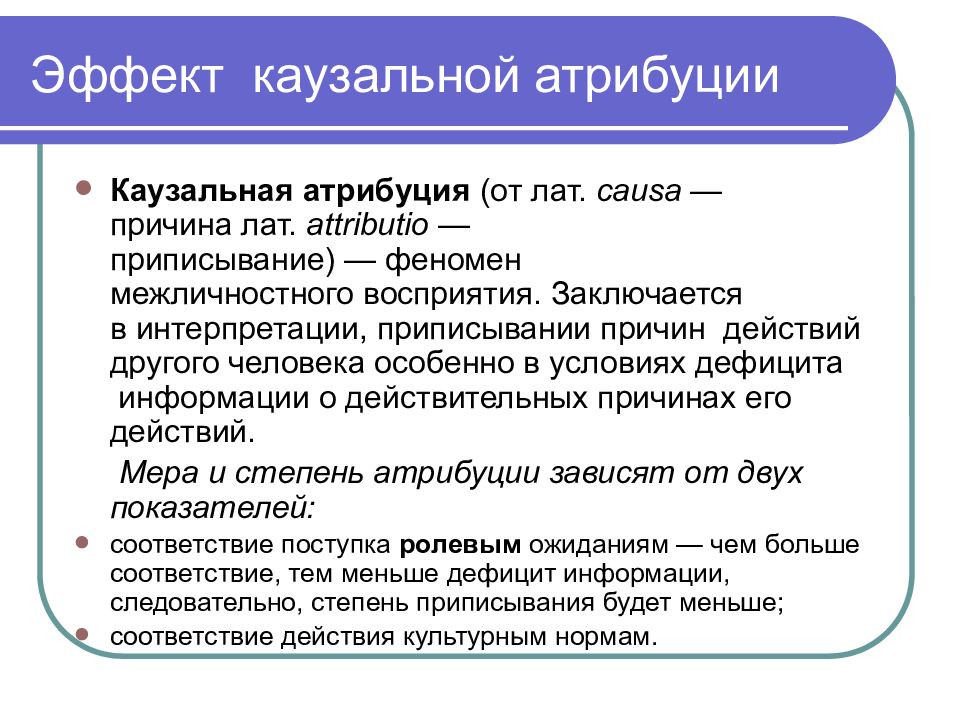

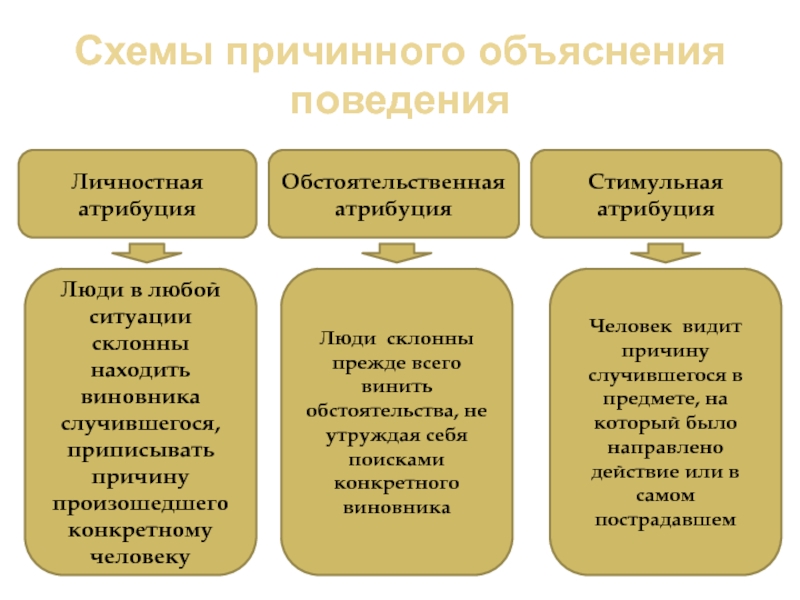

(от лат. causa — причина и attribuo — придаю, наделяю) — интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей. Изучение А. к. исходит из следующих положений:

1) люди, познавая друг друга, не ограничиваются получением внешне наблюдаемых сведений, но стремятся к выяснению причин поведения и выводам, касающимся соответствующих личностных качеств субъекта;

2) поскольку информация о человеке, получаемая в результате наблюдения, чаще всего недостаточна для надежных выводов, наблюдатель находит вероятные причины поведения и черты личности и приписывает их наблюдаемому субъекту;

3) эта причинная интерпретация существенно влияет на поведение наблюдателя.

1) систематических различий в объяснении человеком своего поведения и поведения других людей;

2) отклонений процесса А. к. от логических норм под действием субъективных (мотивационных и информационных) факторов;

3) стимулирующего воздействия, оказываемого на мотивацию и деятельность человека объяснением неудачных результатов этой деятельности внешними факторами, а успешных — внутренними.

А. к. изучается также как явление возложения или принятия членами группы персональной ответственности за успехи и неудачи в совместной деятельности. Показано, что в группах высшего уровня развития (в коллективах) это явление адекватно реальному вкладу членов коллектива в результат деятельности.

—

Юревич Андрей Владиславович

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.

- атрибуция каузальная

— интерпретация человеком восприятия межличностного причин и мотивов поведения других людей. Изучение ее исходит из следующих положений:

1) люди, познавая друг друга, не ограничиваются получением внешне наблюдаемых сведений, но стремятся к выяснению причин их поведения, и выводам о соответственных личностных качествах;

2) поскольку информация о человеке, получаемая наблюдением, обычно недостаточна для надежных выводов, наблюдатель находит вероятные причины поведения и черты личностные и приписывает их наблюдаемому;

3) эта причинная интерпретация существенно влияет на поведение наблюдателя.

Исследованиями атрибуции каузальной первоначально занималась только психология социальная; ныне ими занимаются также психология общая, педагогическая, возрастная, психология спорта.

Основы ее изучения заложил Ф. Хайдер, разработавший основные категории и принципы. Основные области изучения атрибуции каузальной — восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие широкого класса других социальных объектов. Самые важные результаты ее исследования экспериментального состоят в установлении:

Основы ее изучения заложил Ф. Хайдер, разработавший основные категории и принципы. Основные области изучения атрибуции каузальной — восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие широкого класса других социальных объектов. Самые важные результаты ее исследования экспериментального состоят в установлении:1) систематических различий в объяснении человеком поведения своего и других людей;

2) отклонений процесса атрибуции каузальной от логических норм под действием субъективных — мотивационных и информационных — факторов;

3) стимулирующего воздействия, оказываемого на мотивацию и деятельность человека объяснением неудачных результатов этой деятельности внешними факторами, а успешных — внутренними.

На базе выявленных закономерностей разрабатываются приемы практического использования атрибуции каузальной в целях воздействия на эмоции, установки, мотивацию и эффективность деятельности человека. В отечественной психологии социальной разработка данной проблематики ведется на базе методологического принципа опосредованности деятельностной процесса атрибуции каузальной.

Атрибуция каузальная изучается и как явление возложения или принятия членами группы личной ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной; показано, что в группах высшего уровня развития — коллективах — это адекватно реальному вкладу членов коллектива в результат деятельности.

Атрибуция каузальная изучается и как явление возложения или принятия членами группы личной ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной; показано, что в группах высшего уровня развития — коллективах — это адекватно реальному вкладу членов коллектива в результат деятельности.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.

- АТРИБУЦИЯ КАУЗАЛЬНАЯ

(англ. causal attribution, от англ. attribution — приписывание, наделение + лат. causa — причина) — атрибуция относительно причин своего или чужого поведения или возникновения конкретной ситуации. (И. А. Мещерякова.)

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

- атрибуция

- атрофия

Полезное

Келли Г.

ПРОЦЕСС КАУЗАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ

ПРОЦЕСС КАУЗАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ

| ||

Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. М.: Изд-во МГУ, 1984, С. 127-137. Атрибутивная теория является теорией, пытающейся объяснить, как люди дают логические объяснения ответов на вопросы, начинающиеся с «почему». Это касается той информации, которую они используют, устанавливая причинные связи, и того, что они делают с этой информацией для ответа на вопросы о причинах. Эта теория развивалась в русле социальной психологии в основном как средство разрешения проблем, связанных с социальной перцепцией: если человек своим поведением демонстрирует агрессивное стремление к победе, то свидетельствует ли это о том, что он вообще такой человек, или о том, что он таким образом реагирует на давление ситуации. Если человек отстаивает определенную политическую позицию, отражает ли это его действительную позицию или это должно быть объяснено каким-то другим образом? Если человек не справился с тестом, свидетельствует ли это о том, что у него низкие способности, или о том, что тест слишком труден? Во всех подобных случаях вопросы, касающиеся причин наблюдаемого поведения, и ответы, представляющие для нас интерес, – это ответы, которые бы дал «человек с улицы». Эта теория также имеет дело с проблемами, связанными с восприятием самого себя. Этот интерес прежде всего основывается на теории социального сравнения Фестингера (1954) и последовавшей затем работы Шахтера об эмоциях (Шахтер, 1959; Шахтер и Зингер, 1962). Следующий крупный вклад был сделан Бемом (1965, 1967, 1972): он выявил условия, при которых собственные установки становятся знаемыми для самого индивида. Общепризнанной проблемой в этой области является вопрос о том, как индивид судит о своих собственных способностях, чувствах, привлекательности и т. д. Помимо этих проблем социального восприятия и самовосприятия, атрибутивная теория связана с более общей областью, которая может быть названа психологической эпистемологией. Это относится к процессам, благодаря которым человек познает свой мир и, что более важно, осознает то, что он знает, т. е. чувствует, что его убеждения и суждения соответствуют действительности. Эти примеры поясняют, почему атрибутивная теория развивается внутри социальной психологии, так как именно здесь обнаруживаются представления об интерпретации поведения другого человека. Но также ясно, что атрибутивная теория релевантна другим областям психологии, особенно тем, в которых «я»-концепции представляются важными. И в качестве общей концепции о том, как люди размышляют и анализируют причинно-следственные связи, атрибутивная теория могла возникнуть в любой из классических областей психологии, связанных с восприятием, ощущением и мышлением. Если я повторно буду обращаться к термину «атрибутивная теория», то это не должно вызывать у читателя излишних ожиданий систематического набора допущений, предположений и выводов. ДВА СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ АТРИБУТИВНОЙ ТЕОРИИИдеи атрибутивной теории распространяются на два различных случая, отличающихся по количеству информации, имеющейся у атрибутора, т. е. у человека, приписывающего некие качества.Случай I: Атрибутор имеет информацию, полученную на основе множества наблюдений. Случай II: Атрибутор имеет информацию, полученную на основе лишь единственного наблюдения. Для того, чтобы разобраться в этих различных случаях, выделены два набора принципов. Первый случай позволяет атрибутору наблюдать и отвечать на различия между наблюдаемым эффектом и его возможными причинами. Во втором случае от атрибутора требуется отвечать на ряд условий, представленных в данный момент времени. Ему необходимо учитывать конфигурацию факторов, которые являются возможной причиной наблюдаемого феномена. Эти два случая будут сейчас рассмотрены последовательно. ПОНЯТИЕ СОВМЕСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯЭтот случай может быть лучше всего проиллюстрирован следующим ковариационным принципом: эффект приписывается одной из возможных причин, одновременно с которой он изменяется. Принцип применим в том случае, когда атрибутор имеет информацию об эффекте в два (или более) различные момента времени. В некоторых исследованиях минимальная длительность серии наблюдений два действия. Например, в исследовании Келли и Стахельского (1970) о проявлениях кооперативности на основании выборов в «дилемме узника» задаются только два действия человеку, выступающему в качестве «стимула»: его первое действие и, после того как он узнает действие партнера, второе действие. Подразумеваемой в понятии совместного изменения является важная и мало исследованная проблема точных временных связей, существование которых предполагается между причиной и ее следствием. Допустимо предположить, что обсуждаемый процесс построения вывода о причине на основании наблюдаемых изменений в терминах анализируемых различий используется в психологии для интерпретации экспериментальных результатов. Следуя утверждению Хайдера, причинный анализ является «своего рода аналогией экспериментальных методов». В этом анализе различий соответствующие возможные причины составляют независимые переменные, а следствие – зависимую переменную. Для широкого круга атрибутивных проблем классы возможных причин показаны на рис. 1: личности, объекты, время.

Предлагаемый пример проиллюстрирует данную модель. Зададим следующую информацию, частично взятую из исследования Мак-Артур (1972): «Пол очарован картиной, которую он видит в художественном музее. Информация, обеспечивающая контекст для интерпретации этого следствия, может быть проиллюстрирована образцами данных на рис. 2. Следствия происходят только для Л2 (Пол), но они имеют место в разное время и для разных предметов. Этот образец предполагает, что такое следствие как «очарование» зависит только от Пола. Оно «вызвано» неким качеством Пола, его характеристикой, или предрасположенностью. (По данным Мак-Артур, 85% студентов из ее колледжа отвечали на подобный вопрос, связывая эффект с «личностью», и практически никто из ее испытуемых не объяснял его характеристикой «объекта».

Напротив, рассмотрим следующий образец информации: «Сью смеялась во время комедии, которую она смотрела вчера вечером. Практически все, кто смотрел эту комедию, много смеялись. Сью не смеялась ни на одной другой комедии. В прошлом Сью всегда смеялась во время этой комедии». Суммарные данные по этому образцу различения, приведенные на рис. 3, показывают, что следствие расположено по верхнему краю куба анализа совместных изменений. В данном образце предполагается, что смех Сью был вызван комедией (O1). Очевидно, что она является причиной, вызвавшей смех. (В данных Мак-Артур 61% испытуемых дали объяснение этого случая как относящееся к объекту и только 12% как связанное с личностью.) Одно из следствий этого анализа различий состоит в том, что не все образцы данных будут одинаково легки для интерпретации атрибутора. Некоторые образцы (соответствующие «основным эффектам») указывают ему на следствия, связанные одновременно с конкретной личностью и объектом. Среди случаев, где может быть применен анализ различных вариантов атрибутивного процесса, один из наиболее важных связан с феноменологией атрибутивной валидности. Большинство приемов в этом формулировании субъективной валидности хорошо знакомы. Консонанс был продемонстрирован во многих экспериментах на получение подтверждения собственному мнению. Поддержка от других обычно подкрепляет приверженность собственному убеждению, а несогласие с другими обычно уменьшает уверенность в нем и повышает вероятность изменения. Три критерия валидности – различие, консонанс и согласие – представляют собой средства для определения индивидуального уровня информированности относительно любого элемента внешнего мира. Точный индекс атрибутивности определяется отношением количества различий между объектами, на которые способен атрибутор, к количеству различий между его собственными ответами и ответами других людей – коэффициент, аналогичный известному коэффициенту в статистике. Информационный уровень, определенный таким образом, обеспечивает удобный переход ко многим классическим проблемам межличностного влияния, основанного на информации или экспертизе. ПОНЯТИЕ КОНФИГУРАЦИИАтрибутивный процесс, описываемый на основе анализа различительной модели, несомненно, является чем-то идеализированным. Было бы глупо предполагать, что что-то сходное с большой матрицей данных заполняется наблюдаемыми следствиями до того, как делается вывод. Такая ориентация должна рассматриваться лишь как контекст, внутри которого интерпретируется небольшое количество наблюдений. Кроме того, очевидно, что у индивида часто отсутствует время и мотивация, необходимые для выполнения множества наблюдений. В этих обстоятельствах он может сделать вывод о причинах на основе единственного наблюдения следствий. Действуя так, он редко действует в полном неведении. Обычно он наблюдал сходные следствия прежде и имел некоторые представления о возможных релевантных причинах и о том, как они связаны со следствиями такого рода. И, конечно же, его информация об обстоятельствах в данном отдельном случае скорее всего указывает на наличие определенных допустимых причин. Первое простое утверждение о том, как думает атрибутор в таких случаях, исходит из принципа обесценивания. Роль некоторой причины в осуществлении данного эффекта обесценивается, если в наличии имеются другие допустимые причины. Этот принцип продемонстрирован во многих экспериментах, начиная с того, в котором Тибо и Рикен (1955) продемонстрировали, что «угодливость в поведении» более низкого по статусу вымышленного человека испытуемые в меньшей степени склонны приписывать ему, чем угодливость в поведении более высокого по статусу вымышленного человека. Возможно, в ситуации такого рода испытуемый предполагает, что существуют два различных набора возможных причин для угодливости у двух вымышленных людей. Он предполагает, что угодливость человека с низким статусом вызвана либо его внутренними установками, диспозициями (например, его бессилием), либо внешним давлением (желанием получить помощь), либо тем и другим. С другой стороны, последний фактор(внешнее давление) не предполагается в качестве возможной причины угодливости человека с высоким статусом, так как он имеет большую власть. Парадигма обесценивания по существу эквивалентна бемовскому расчету самовосприятия в экспериментах на принуждение – подчинение. Анализируя свое подчинение, а именно, выступление с информацией, которая противоречит его собственному мнению, испытуемый делает выводы о зависимости своих взглядов от обстоятельств. Если существовало весомое внешнее оправдание этого подчинения, то внутренние причины (его собственные установки) как возможные причины подчинения обесцениваются. При незначительном внешнем оправдании подчинение рассматривается как следствие собственных установок испытуемого. При более внимательном рассмотрении, принцип обесценивания включает множество более тонких и сложных элементов, чем это может быть объяснено здесь, но один пример является наиболее ярким. Одно из интересных следствий различения обесценивающих и усиливающих внешних причин состоит в том, что мы осознаем существование целого класса явлений, с которыми связана неоднозначность по вопросу, к какому виду относится атрибутором данная причина. Использование принципа обесценивания и его варианта – принципа усиления, предполагает, что атрибутор, наблюдая следствие, замечает сопутствующие факторы, которые, возможно, вызвали его, и затем берет их в расчет при интерпретации следствия. Вопрос заключается в том, каким образом он берет это в расчет? Кажется, что два принципа означают два различных пути того, как это делается. Естественно спросить, а) существуют ли другие пути принятия в расчет возможных причин, б) каковы могут быть все возможные формы «такого принятия в расчет». Каузальная схема рисует путь размышлений человека о возможных причинах в связи с данным следствием. Это обеспечивает его средствами делать причинные атрибуции на основе только такой ограниченной информации, которая предполагается предыдущими примерами. Например, принцип обесценивания указывает на схему, состоящую из множества допустимых причин. В исследовании Тибо и Рикена испытуемый предполагает, что либо внешнее давление, либо внутренняя диспозиция вызывают угодливость. Принцип усиления подразумевает несколько другую, хотя и связанную с этой, конфигурацию: то, что я назвал схемой компенсаторной причины. Как видно из рис. 5, он описывает противостояние между двумя количественно неравными причинами. В этом случае успех зависит от высоких способностей и легкого задания. Успех имеет место, либо если причина максимально благоприятна, либо если и то, и другое сравнительно одинаково. Если даны успех и наличие усиливающей причины (трудное задание), то внутренняя причина (способность) представляется не только присутствующей, но и очень сильной (что показано сплошной стрелкой).

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАПредыдущие примеры иллюстрируют возможное использование схематического анализа. Если мы знаем, какой информацией относительно причин располагает атрибутор, можно предсказать для различных ситуаций, какие выводы он сделает и с какой определенностью. Как показывают примеры, ему может быть предложено следствие и одна причина, а затем его спросят о наличии и силе другой причины. Альтернативно ему могут сообщить данные только о следствии (и, возможно, о его силе) и спросят о причинах, наконец, ему может быть дана информация только о причинах и попросят вывести следствие. Читатель, возможно, сочтет допустимым предположить, что у всякого человека есть некий репертуар мыслительных моделей для анализа причин, некий репертуар каузальных схем. Наша первоначальная задача состоит не в одобрении или неодобрении функционирования одной или другой модели. В большей степени она состоит в определении общего набора моделей, которые обычно или главным образом используются. Если это вопросы, к которым не обращаются исследователи, то это не означает, что они не являются важными. Социальный психолог должен иметь дело с конкретными проблемами и содержанием мышления, а не только с его формой, если он хочет выполнять свою миссию наряду с другими исследователями поведения. Эта миссия, как я ее понимаю, должна обеспечивать необходимыми орудиями и данными для предсказания того, как конкретный человек в конкретном месте и в конкретное время будет реагировать на свое социальное окружение. АТРИБУЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИЧИНГлавное содержание атрибутивной теории, как это описывается в данной статье, состоит в том, что вывод о причинах делается при условии принятия в расчет общего вклада многочисленных причин, производящих данный эффект. Если, как это будет показано дальше, атрибутор иногда и основывает свой вывод на простейших допущениях, следует предположить, что в других случаях он основывает его на более сложных допущениях. Гипотеза, предлагаемая здесь, состоит в том чтобы обходиться с различными возможными причинами так, как если бы они были зависимыми друг от друга и испытывали взаимное влияние. Как ученые, мы знаем, что причины не действуют независимо и в любой комбинации. Мы проводим эксперименты в основном для создания таких обстоятельств, когда идентифицируем независимые переменные, манипулируем ими и рассматриваем их отдельно от зависимых переменных, В то же время известно, что такое отделение и независимость не свойственны реальной жизни. Именно по этой причине, как ученые, мы часто бываем в затруднении при интерпретации естественных данных в терминах причины и следствия. Можно предположить, что обыденный атрибутор также оказывается в затруднении перед возможной взаимосвязью причинных факторов и часто допускает, что определенные причины данного следствия являются сами следствиями других причин такого же следствия. Если неспециалист и делает такие допущения и выводы из имеющихся у него образцов информации, то они могут очень сильно варьировать. Существуют две причины, почему человек может допустить совместные изменения таких внутренних и внешних причин, как способности и трудность задания: а) один фактор влияет на другой: например, человек выбирает задание, которое соответствует его способностям, и б) некий третий причинный фактор влияет на обе причины: например, социальная система – учителя, родители, работодатели – создает такие «пары» из людей и заданий, когда способности сталкиваются с трудностями. Другой пример является дальнейшей иллюстрацией различий, которые возникают у атрибутора при допущении совместного изменения причин. В соответствии с множественной схемой допустимых причин человек, демонстрирующий определенную установку при наличии внешних причин, воспринимается как менее приверженный этой установке, чем человек, демонстрирующий ту же самую установку в отсутствие таких внешних причин. Бем (1967) считает это основой обратных отношений между побуждением выразить установку и последующим самоотчетом о ней. Эти обратные отношения являются следствием, предсказуемым теорией диссонанса, и были обнаружены в ряде экспериментов. Напротив, если атрибутор допускает, что внутренние и внешние причины изменяются вместе, тогда может ожидаться позитивная связь между побуждением и отчетом об установке. Например, атрибутор может допустить, что сильное побуждение вызывает более благоприятную установку, и на этой основе выводить установку непосредственно из внешней причины безотносительно к утверждаемому мнению. Здесь снова возникает проблема для общей теории атрибутивного процесса. Его описание должно включать такие сложные допущения, которые обычно делают атрибуторы, и характеристику условий, при которых делаются различные допущения. Перед нашей методологией поставлены и более трудные проблемы. Разработка теории в этих направлениях будет возможна только в том случае, если мы будем иметь точные представления о тех допущениях, которые фактически делают люди в различных атрибутивных ситуациях. |

Гендерные различия в причинно-следственных связях студентов колледжей с успеваемостью на экзаменах по курсу

Alloy, L.B., & Abramson, L.Y. (1979). Оценка непредвиденных обстоятельств у депрессивных и недепрессивных студентов: печальнее, но мудрее? Journal of Experimental Psychology: General, 108 , 441–485.

Артикул Google Scholar

Аллой, Л.

Б., и Абрамсон, Л.Ю. (1982). Выученная беспомощность, депрессия и иллюзия контроля. Журнал личности и социальной психологии, 42 , 1114–1126.

Б., и Абрамсон, Л.Ю. (1982). Выученная беспомощность, депрессия и иллюзия контроля. Журнал личности и социальной психологии, 42 , 1114–1126.Артикул пабмед Google Scholar

Аркин, Р. М., и Маруяма, Г. М. (1979). Атрибуция, влияние и результаты экзаменов в колледже. Журнал педагогической психологии, 71 , 85–93.

Артикул Google Scholar

Бар-Таль, Д., и Фриз, И. Х. (1977). Мотивация достижения у мужчин и женщин как детерминанта атрибуции успеха и неудач. Сексуальные роли, 3 , 301–313.

Артикул Google Scholar

Basow, SA, & Medcalf, KL (1988). Успеваемость и атрибуция среди студентов колледжей: влияние гендерной и половой принадлежности. Половые роли, 19 , 555–567.

Артикул Google Scholar

Берг, Дж.

Х., Стефан, В. Г., и Додсон, М. (1981). Атрибуционная скромность у женщин. Psychology of Women Quarterly, 5 , 711–727.

Х., Стефан, В. Г., и Додсон, М. (1981). Атрибуционная скромность у женщин. Psychology of Women Quarterly, 5 , 711–727.Артикул Google Scholar

Бейер, С. (1990). Гендерные различия в точности самооценки результативности. Журнал личности и социальной психологии, 59 , 960–970.

Артикул Google Scholar

Бейер С. (1995). Занятость матери и успеваемость детей: стиль воспитания как промежуточная переменная. Developmental Review, 15 , 212–253.

Артикул Google Scholar

Бейер С. (1997a). Точность гендерных стереотипов в отношении специальностей колледжей. Рукопись на рассмотрении.

Бейер С. (1997b). Точность гендерных стереотипов в отношении профессий. Рукопись готовится.

Бейер С. (1998). Гендерные различия в самовосприятии и негативных предубеждениях припоминания.

Сексуальные роли, 38 , 103–133.

Сексуальные роли, 38 , 103–133.Артикул Google Scholar

Бейер С. и Боуден Э. М. (1997). Гендерные различия в самовосприятии: конвергентные данные по трем показателям точности и предвзятости. Бюллетень личности и социальной психологии, 23 , 157–172.

Артикул Google Scholar

Бирнат М. и Манис М. (1994). Изменение стандартов и суждений, основанных на стереотипах. Журнал личности и социальной психологии, 66 , 5–20.

Артикул пабмед Google Scholar

Биренбаум, М., и Кремер, Р. (1995). Гендерные и этнические различия в причинно-следственных связях успеха и неудачи на экзаменах по математике и языку. Журнал межкультурной психологии, 26 , 342–359.

Артикул Google Scholar

Богджано, А.К., Мейн, Д.

С., и Кац, П.А. (1988). Предпочтение детей вызову: роль воспринимаемой компетентности и контроля. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 134–141.

С., и Кац, П.А. (1988). Предпочтение детей вызову: роль воспринимаемой компетентности и контроля. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 134–141.Артикул пабмед Google Scholar

Браун Г.В., Эндрюс Б., Бифулко А. и Вейел Х. (1990). Самоуважение и депрессия: I. Вопросы измерения и прогнозирование наступления. Социальная психиатрия и психиатрическая эпидемиология, 25 , 200–209.

ПабМед Google Scholar

Браун Г.В., Бифулко А. и Эндрюс Б. (1990). Самооценка и депрессия: III. Этиологические проблемы. Социальная психиатрия и психиатрическая эпидемиология, 25 , 235–243.

Артикул пабмед Google Scholar

Колвин, Ч.Р., и Блок, Дж. (1994). Способствуют ли позитивные иллюзии психическому здоровью? Изучение формулы Тейлора и Брауна. Психологический бюллетень, 116 , 3–20.

Артикул пабмед Google Scholar

Крокер, Дж., Аллой, Л.Б., и Кейн, Н.Т. (1988). Атрибуционный стиль, депрессия и восприятие консенсуса в отношении событий. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 840–846.

Артикул пабмед Google Scholar

Кутрона, К. Э., Коул, В., Коланджело, Н., Ассулин, С. Г., и Рассел, Д. В. (1994). Воспринимаемая родительская социальная поддержка и успеваемость: точка зрения теории привязанности. Журнал личности и социальной психологии, 66 , 369–378.

Артикул пабмед Google Scholar

Д’Амико, М., Барон, Л.Дж., и Сиссонс, М.Э. (1995). Гендерные различия в атрибуциях обучения микрокомпьютерам в начальной школе. Половые роли, 31 , 353–385.

Артикул Google Scholar

Элига, Т.

В., и Фриз, И.Х. (1979). Измерение причинно-следственных связей успеха и неудачи. Журнал личности и социальной психологии, 37 , 621–634.

В., и Фриз, И.Х. (1979). Измерение причинно-следственных связей успеха и неудачи. Журнал личности и социальной психологии, 37 , 621–634.Артикул Google Scholar

Эллиотт, Э. С., и Двек, К. С. (1988). Цели: подход к мотивации и достижения. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 5–12.

Артикул пабмед Google Scholar

Эркут, С. (1983). Изучение половых различий в ожиданиях, атрибуции и академических достижениях. Половые роли, 9 , 217–231.

Артикул Google Scholar

Фальбо Т. и Бек Р. К. (1979). Наивная психология и атрибутивная модель достижения. Журнал Личности , 185-195.

Feather, NT (1969). Приписывание ответственности и значимости успеха и неудачи исходной уверенности и выполнению задачи. Журнал личности и социальной психологии, 13 , 129–144.

Артикул Google Scholar

Frieze, IH (1976). Причинные атрибуции и информация, пытающаяся объяснить успех и неудачу. Журнал исследований личности, 10 , 293–305.

Артикул Google Scholar

Гилберт, М.К. (1996). Атрибуционные модели и восприятие математики и естественных наук среди девочек и мальчиков с пятого по седьмой классы. Сексуальные роли, 35 , 489–506.

Артикул Google Scholar

Гилмор, Т. М., и Рид, Д. В. (1979). Локус контроля и причинная атрибуция положительных и отрицательных результатов университетских экзаменов. Журнал исследований личности, 13 , 154–160.

Артикул Google Scholar

Гласс, округ Колумбия, Макнайт, Д., и Валдимарсдоттир, Х. (1993). Депрессия, выгорание и восприятие контроля у медицинских сестер.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61 , 147–155.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61 , 147–155.Артикул пабмед Google Scholar

Гролник, В.С., и Словячек, М.Л. (1994). Участие родителей в обучении детей: многомерная концептуализация и мотивационная модель. Развитие ребенка, 65 , 237–252.

Артикул пабмед Google Scholar

Харацкевич, Дж. М., и Эллиот, А. Дж. (1993). Цели достижения и внутренняя мотивация. Журнал личности и социальной психологии, 65 , 904–915.

Артикул Google Scholar

Хартер С. и Коннелл Дж. П. (1984). Модель детских достижений и связанное с ними самовосприятие компетентности, контроля и мотивационной ориентации. В JG Nicholls (Ed.), Успехи в мотивации и достижениях , Том. 3 (стр. 219–250). Гринвич, Коннектикут: JAI Press.

Google Scholar

Хейлман, М.

Е., и Крам, К.Е. (1978). Самоуничижительное поведение у женщин — фиксированное или гибкое: влияние пола коллеги. Организационное поведение и деятельность человека, 22 , 497–507.

Е., и Крам, К.Е. (1978). Самоуничижительное поведение у женщин — фиксированное или гибкое: влияние пола коллеги. Организационное поведение и деятельность человека, 22 , 497–507.Артикул Google Scholar

Икес, В., и Лейден, Массачусетс (1978). Атрибутивные стили. В JH Harvey, W. Ickes, & RF Kidd (Eds.), Новые направления в атрибуционных исследованиях , Vol. 2 (стр. 119–152). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.

Google Scholar

Янофф-Булман, Р. (1989). Преимущества иллюзий, угроза разочарования и ограничения неточности. Журнал социальной и клинической психологии, 8 , 158–175.

Google Scholar

Курман Дж. и Шрирам Н. (1997). Самосовершенствование, общность самооценки и аффективность в Израиле и Сингапуре. Журнал межкультурной психологии, 28 , 421–441.

Артикул Google Scholar

ЛаНуэ, Дж.

Б., и Кертис, Р. К. (1985). Повышение производительности женщин в смешанных ситуациях за счет атрибуции усилий. Psychology of Women Quarterly, 9 , 337–356.

Б., и Кертис, Р. К. (1985). Повышение производительности женщин в смешанных ситуациях за счет атрибуции усилий. Psychology of Women Quarterly, 9 , 337–356.Артикул Google Scholar

Левин, Р., Гиллман, М.-Дж., и Рейс, Х. (1982). Индивидуальные различия для половых различий в атрибуции достижений? Половые роли, 8 , 455–466.

Артикул Google Scholar

Левин Р., Рейс Х.Т., Сью Э. и Тернер Г. (1976). Страх неудачи у мужчин: более важный фактор, чем страх успеха у женщин? Половые роли, 2 , 389–398.

Артикул Google Scholar

Линдеман М., Суридвик Л. и Рухиайнен П. (1995). Недооценка или переоценка себя? Переменные личности и точность самооценки. Журнал социального поведения и личности, 10 , 123–134.

Google Scholar

Литтл, Т.

Д., и Лопес, Д. Ф. (1997). Закономерности в развитии причинно-следственных убеждений детей об успеваемости в школе в шести социокультурных контекстах. Психология развития, 33 , 165–175.

Д., и Лопес, Д. Ф. (1997). Закономерности в развитии причинно-следственных убеждений детей об успеваемости в школе в шести социокультурных контекстах. Психология развития, 33 , 165–175.Артикул пабмед Google Scholar

Мартин Б.А., Ковач М.Л. и Гришко А. (1989). Причинные атрибуции и ожидаемая производительность труда. Журнал социального поведения и личности, 4 , 491–502.

Google Scholar

Макхью, М.С., Фриз, И.Х., и Хануса, Б.Х. (1982). Атрибуции и половые различия в достижениях: проблемы и новые перспективы. Половые роли, 8 , 461–479.

Google Scholar

Михан, А. М., и Овертон, В. Ф. (1986). Гендерные различия в ожиданиях успеха и выполнения пространственных задач Пиаже. Merrill-Palmer Quarterly, 32 , 427–441.

Google Scholar

Ньюман Р.

С. и Стивенсон Х.В. (1990). Достижения детей и причинно-следственные связи в математике и чтении. Журнал экспериментального образования, 58 , 197–212.

С. и Стивенсон Х.В. (1990). Достижения детей и причинно-следственные связи в математике и чтении. Журнал экспериментального образования, 58 , 197–212.Google Scholar

Парсонс, Дж. Э., Мис, Дж. Л., Адлер, Т. Ф., и Качала, К. М. (1982). Половые различия в атрибуциях и выученная беспомощность. Половые роли, 8 , 421–432.

Артикул Google Scholar

Паскуэлла, М. Х., Медник, М. Т. С., и Мюррей, С. Р. (1981). Причинные атрибуции результатов достижения: полово-ролевая идентичность, сравнение пола и результатов. Psychology of Women Quarterly, 5 , 586–589.

Артикул Google Scholar

Петерсон, К., и Барретт, Л.К. (1987). Объяснительный стиль и успеваемость у первокурсников вуза. Журнал личности и социальной психологии, 53 , 603–607.

Артикул Google Scholar

Филлипс, Д.

(1984). Иллюзия некомпетентности среди академически компетентных детей. Развитие ребенка, 55 , 2000–2016 гг.

(1984). Иллюзия некомпетентности среди академически компетентных детей. Развитие ребенка, 55 , 2000–2016 гг.Артикул пабмед Google Scholar

Филлипс, Д. (1987). Социализация воспринимаемой академической компетентности среди высококомпетентных детей. Развитие ребенка, 58 , 1308–1320.

Артикул пабмед Google Scholar

Розенфилд, Д., и Стефан, В. Г. (1978). Половые различия в атрибуциях половотипных задач. Журнал личности, 46 , 244–259.

Артикул Google Scholar

Рустемейер, Р., и Джубел, А. (1996). Geschechtsspezifische Unterschiede im Unterrichtsfach Mathematik hinsichtlich der Fähigkeitseinschätzung, Leistungserwartung, Attribution sowie im Lernaufwand und im Interesse. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 10 , 13–25.

Google Scholar

Саймон, Дж.

Г., и Фезер, Н. Т. (1973). Причинные атрибуции успехов и неудач на университетских экзаменах. Журнал педагогической психологии, 64 , 46–56.

Г., и Фезер, Н. Т. (1973). Причинные атрибуции успехов и неудач на университетских экзаменах. Журнал педагогической психологии, 64 , 46–56.Артикул Google Scholar

Снайдер, К. Р. (1989). Переговоры о реальности: от оправданий к надежде и дальше. Журнал социальной и клинической психологии, 8 , 130–157.

Google Scholar

Зон, Д. (1982). Половые различия в самоатрибуции достижений: анализ размера эффекта. Половые роли, 8 , 345–357.

Артикул Google Scholar

Steele, CM (1997). Угроза в воздухе: как стереотипы формируют интеллектуальную идентичность и производительность. Американский психолог, 52 613–629.

Артикул пабмед Google Scholar

Стил, К.М., и Аронсон, Дж. (1995). Угроза стереотипов и интеллектуальные тесты афроамериканцев.

Журнал личности и социальной психологии, 69 , 797–811.

Журнал личности и социальной психологии, 69 , 797–811.Артикул пабмед Google Scholar

Плавать, Дж. К., и Санна, Л. Дж. (1996). Он опытен, ей повезло: метаанализ атрибуции наблюдателями женских и мужских успехов и неудач. Бюллетень личности и социальной психологии, 22 , 507–519.

Артикул Google Scholar

Тейлор, С.Э., и Браун, Дж.Д. (1988). Иллюзия и благополучие: социально-психологический взгляд на психическое здоровье. Психологический бюллетень, 103 , 193–210.

Артикул пабмед Google Scholar

Тейлор, С.Э., и Браун, Дж.Д. (1994). Новый взгляд на позитивные иллюзии и благополучие: отделение фактов от вымысла. Психологический бюллетень, 116 , 21–27.

Артикул пабмед Google Scholar

Трэвис, С.

Б., Филлиппи, Р.Х., и Хенли, Т.Б. (1991). Гендерные и причинно-следственные связи мастерства, личных и межличностных событий. Psychology of Women Quarterly, 15 , 233–249.

Б., Филлиппи, Р.Х., и Хенли, Т.Б. (1991). Гендерные и причинно-следственные связи мастерства, личных и межличностных событий. Psychology of Women Quarterly, 15 , 233–249.Артикул Google Scholar

Виане, Н. (1979). Половые различия в объяснениях успеха и неудачи. В О. А. Хартнетт, Г. Боден и М. Фуллер (ред.), Половоролевые стереотипы . Нью-Йорк: Трависток.

Google Scholar

Вайнер, Б. (1974). Мотивация достижения в понимании теоретика атрибуции. В Б. Вайнер (ред.), Мотивация достижений и теория атрибуции (стр. 3–48). Морристаун, Нью-Джерси: General Learning Press.

Google Scholar

Вайнер Б.; (1985). Атрибуционная теория мотивации достижения и эмоций. Psychological Review, 92 , 548–573.

Артикул пабмед Google Scholar

Уитли, Б.

Е., младший, Макхью, М.С., и Фриз, И.Х. (1986). Оценка теоретических моделей половых различий в причинной атрибуции успеха и неудачи. В JS Hyde & MC Linn, . Психология пола: достижения посредством метаанализа (стр. 102–135). Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.

Е., младший, Макхью, М.С., и Фриз, И.Х. (1986). Оценка теоретических моделей половых различий в причинной атрибуции успеха и неудачи. В JS Hyde & MC Linn, . Психология пола: достижения посредством метаанализа (стр. 102–135). Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.Google Scholar

Вигерс, Р. М., и Фриз, И. Х. (1977). Гендерная женская традиционность, уровень достижений и понимание успеха и неудачи. Psychology of Women Quarterly, 2 , 125–137.

Артикул Google Scholar

Цукерман, М. (1979). Еще раз об атрибуции успеха и неудачи, или Мотивационная предвзятость живет и здравствует в теории атрибуции. Journal of Personality, 47 , 245–287.

Артикул Google Scholar

Скачать ссылки

Теории причинной атрибуции: определение и авторы

Теории причинной атрибуции: определение и авторы — да, терапия помогает!социальная психология и личные отношения

28. 04.2023

04.2023

Социальная психология пытается описать законы, регулирующие взаимодействие между людьми и их влияние на поведение, мышление и эмоции.

В этой области психологии были сформулированы теории о том, как мы объясняем свое собственное поведение и поведение других, а также события, которые с нами происходят; Эти модели известны как «теории причинной атрибуции» .

- Статья по теме: «Что такое социальная психология?»

Теория каузальной атрибуции Хайдера

Австриец Фриц Хайдер сформулировал в 1958 г. первую теорию каузальной атрибуции для объяснения факторов, влияющих на наше восприятие причин событий .

Хайдер считал, что люди действуют как «наивные ученые»: мы связываем события с ненаблюдаемыми причинами, чтобы понять поведение других и предсказать будущие события, обретая таким образом чувство контроля над окружающей средой. Однако мы склонны делать простые каузальные атрибуции, которые учитывают только один тип фактора.

Атрибуционная модель Heider различает внутренние или личные и внешние или экологические атрибуции . В то время как способность и мотивация к поведению являются внутренними факторами, удача и сложность задачи выделяются среди ситуационных причин.

Если мы приписываем свое поведение внутренним причинам, мы берем на себя ответственность, тогда как если мы считаем, что причина внешняя, этого не происходит.

- Статья по теме: «Фундаментальная ошибка атрибуции: классификация людей»

Теория соответствующих выводов Джонса и Дэвиса

Теория атрибуции Эдварда Э. Джонса и Кейта Дэвиса была предложена в 1965 году. Центральным понятием этой модели является концепция «соответствующего вывода», который относится к обобщениям, которые мы делаем о поведении, которое другие люди будут иметь в будущее на основе того, как мы объяснили их предыдущее поведение.

По сути, Джонс и Дэвис заявили, что мы делаем соответствующие выводы, когда верим, что определенное поведение человека обусловлено его образом жизни. Чтобы сделать эти атрибуции, в первую очередь необходимо, чтобы мы могли подтвердить, что у человека было намерение и способность совершить действие.

Чтобы сделать эти атрибуции, в первую очередь необходимо, чтобы мы могли подтвердить, что у человека было намерение и способность совершить действие.

После того, как атрибуция намерения будет сделана, будет большая вероятность того, что мы также сделаем диспозиционную атрибуцию, если оцениваемое поведение имеет последствия, которые не являются общими с другими видами поведения, которые могли иметь место, если оно плохо оценивается в обществе, если оно сильно воздействует на актера (гедонистическая релевантность)) и если оно направлено на того, кто делает атрибуцию (персонализм).

Ковариация и модель конфигурации Келли

Гарольд Келли сформулирован в 1967 теория, которая проводит различие между каузальными атрибуциями, основанными на единичном наблюдении за поведением, и теми, которые основаны на множественных наблюдениях.

Согласно Келли, если мы сделали только одно наблюдение, атрибуция производится на основе конфигурации возможных причин поведения. Для этого мы используем каузальные схемы , представления о типах причин, вызывающих определенные следствия.

Для этого мы используем каузальные схемы , представления о типах причин, вызывающих определенные следствия.

Они подчеркивают схему множественных достаточных причин, которая применяется, когда следствие может быть вызвано одной из нескольких возможных причин, и схему множественных необходимых причин, согласно которой несколько причин должны сойтись для возникновения следствия. Первая из этих схем обычно применяется к привычным событиям, а вторая — к менее частым.

С другой стороны, когда у нас есть информация из разных источников, мы приписываем событие человеку, обстоятельствам или стимулу на основе последовательности, отличительности и консенсуса в отношении поведения.

В частности, мы легче приписываем событие личным диспозициям действующего лица, когда последовательность высока (человек реагирует одинаково в разных обстоятельствах), различительность низка (оно ведет себя одинаково перед несколькими стимулами) и консенсус также (другие люди не ведут себя так же).

Каузальная атрибуция Вайнера

Теория каузальной атрибуции Бернарда Вайнера 1979 г. предлагает различать причины в соответствии с тремя биполярными измерениями: стабильность, управляемость и локус контроля. Каждое событие располагалось бы в определенной точке этих трех измерений, что давало бы восемь возможных комбинаций.

Стабильность и нестабильность полюсов относятся к длительности причины. Точно так же события могут быть полностью контролируемыми или неконтролируемыми, или находиться в промежуточной точке в этом измерении. К последнему, контрольный локус относится к тому, вызвано ли событие главным образом внутренними или внешними факторами; это измерение эквивалентно теории атрибуции Хайдера.

Разные люди могут приписывать разные причины одному и тому же событию; например, в то время как для одних приостановка экзамена будет вызвана отсутствием возможностей (внутренняя и стабильная причина), для других это будет следствием сложности обследования (внешняя и нестабильная причина). Эти варианты имеют ключевое влияние на ожидания и самооценку .

Эти варианты имеют ключевое влияние на ожидания и самооценку .

- Возможно, вам интересно: «Что такое контрольный локус?»

Предубеждения атрибуции

Очень часто мы делаем каузальные атрибуции неверными с логической точки зрения. Во многом это связано с наличием атрибуционных предубеждений, систематических искажений в том, как мы обрабатываем информацию при интерпретации причин событий.

- Статья по теме: «Когнитивные искажения: открытие интересного психологического эффекта»

1. Фундаментальная ошибка атрибуции

Фундаментальная ошибка атрибуции относится к склонности человека приписывать поведение внутренним факторам того, кто его осуществляет, игнорируя или сводя к минимуму влияние ситуационных факторов.

2. Различия между действующим лицом и наблюдателем

Хотя мы обычно приписываем свое собственное поведение обстоятельствам и факторам окружающей среды, мы интерпретируем такое же поведение других как следствие их личных характеристик.

3. Ложный консенсус и ложная особенность

Люди думают, что у других мнения и взгляды больше похожи на наши, чем они есть на самом деле; мы называем это «предвзятостью ложного консенсуса».

Существует еще одно дополнительное предубеждение, связанное с ложной особенностью , согласно которой мы склонны полагать, что наши положительные качества уникальны или редки, даже если это не так.

4. Эгоцентричная атрибуция

Концепция «эгоцентрической атрибуции» относится к тому факту, что мы переоцениваем свой вклад в совместные задачи. также мы больше помним собственный вклад, чем вклад других .

5. Предубеждение, благоприятное для себя

Предубеждение, благоприятное для себя, также называемое autosirviente или предубеждение к самодостаточности , относится к нашей естественной склонности приписывать успехи внутренним факторам, а неудачи — внешним причинам.

Корыстные предубеждения защищают самооценку.

Основы ее изучения заложил Ф. Хайдер, разработавший основные категории и принципы. Основные области изучения атрибуции каузальной — восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие широкого класса других социальных объектов. Самые важные результаты ее исследования экспериментального состоят в установлении:

Основы ее изучения заложил Ф. Хайдер, разработавший основные категории и принципы. Основные области изучения атрибуции каузальной — восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие широкого класса других социальных объектов. Самые важные результаты ее исследования экспериментального состоят в установлении: Атрибуция каузальная изучается и как явление возложения или принятия членами группы личной ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной; показано, что в группах высшего уровня развития — коллективах — это адекватно реальному вкладу членов коллектива в результат деятельности.

Атрибуция каузальная изучается и как явление возложения или принятия членами группы личной ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной; показано, что в группах высшего уровня развития — коллективах — это адекватно реальному вкладу членов коллектива в результат деятельности.

Термин «теория» используется здесь в широком и, как я буду настаивать, в основном соответствующем смысле, указывающем на более или менее определенный набор общих принципов, привлекаемых для объяснения определенных наблюдаемых феноменов. Примеры, упомянутые выше, обозначают круг вопросов и проблем, к которым атрибутивная теория применяет общий подход.

Термин «теория» используется здесь в широком и, как я буду настаивать, в основном соответствующем смысле, указывающем на более или менее определенный набор общих принципов, привлекаемых для объяснения определенных наблюдаемых феноменов. Примеры, упомянутые выше, обозначают круг вопросов и проблем, к которым атрибутивная теория применяет общий подход.

Понятие совместного изменения предполагает временную согласованность, т. е. случаи, когда даны и причина, и ее следствие. Выдающиеся исследования Мишотта (1963) по изучению восприятия причинности свидетельствуют, что не только тесные временны?е связи существенны для интерпретации причинности, но также важны и порядковые связи. Хайдер и Симмел (1944) наблюдали, что «элемент, который двигается первым, с большей вероятностью воспринимается как основной». Логично предположить, что следствия происходят вскоре после их причин. Первое исследование того, как эти временные факторы функционируют в межличностном восприятии, было проведено Бейвеласом и его коллегами (Бейвелас. Хастроф, Гросс и Кит, 1965).

Понятие совместного изменения предполагает временную согласованность, т. е. случаи, когда даны и причина, и ее следствие. Выдающиеся исследования Мишотта (1963) по изучению восприятия причинности свидетельствуют, что не только тесные временны?е связи существенны для интерпретации причинности, но также важны и порядковые связи. Хайдер и Симмел (1944) наблюдали, что «элемент, который двигается первым, с большей вероятностью воспринимается как основной». Логично предположить, что следствия происходят вскоре после их причин. Первое исследование того, как эти временные факторы функционируют в межличностном восприятии, было проведено Бейвеласом и его коллегами (Бейвелас. Хастроф, Гросс и Кит, 1965). Предположение состоит в том, что «человек с улицы», наивный психолог, использует в своем мышлении методы, сходные с теми, которые используются в науке. Несомненно, что этот наивный вариант является слабым подобием научного – он не полон, субъективен при установлении связей, готов развиваться, основываясь на неочевидных фактах и т. д. Тем не менее он имеет определенные общие качества, сходные с тем анализом, который используем мы, исследователи поведения.

Предположение состоит в том, что «человек с улицы», наивный психолог, использует в своем мышлении методы, сходные с теми, которые используются в науке. Несомненно, что этот наивный вариант является слабым подобием научного – он не полон, субъективен при установлении связей, готов развиваться, основываясь на неочевидных фактах и т. д. Тем не менее он имеет определенные общие качества, сходные с тем анализом, который используем мы, исследователи поведения. Едва ли найдется еще кто-либо, кто, видя эту картину, был бы очарован ею. Пол так же восхищается практически любой другой картиной. В прошлом Пол всегда восхищался этой картиной». Испытуемому дается информация, и его спрашивают о том, что послужило причиной возникновения этого события – очарование Пола картиной. Было ли это связано с самим Полом (его личностью), чем-либо, связанным с картиной (объектом) или чем-то, связанным с конкретной ситуацией (временем) или с какой-либо комбинацией этих факторов?

Едва ли найдется еще кто-либо, кто, видя эту картину, был бы очарован ею. Пол так же восхищается практически любой другой картиной. В прошлом Пол всегда восхищался этой картиной». Испытуемому дается информация, и его спрашивают о том, что послужило причиной возникновения этого события – очарование Пола картиной. Было ли это связано с самим Полом (его личностью), чем-либо, связанным с картиной (объектом) или чем-то, связанным с конкретной ситуацией (временем) или с какой-либо комбинацией этих факторов? )

) Образец Объект X Личность представляется вполне доступным для интерпретации. «Франк постоянно получает удовлетворение от определенной рок-пластинки и только от этой пластинки, в то время как никто из его друзей ее не любит». Это предполагает странное сродство между Франком и определенной пластинкой. Более сложные образцы подразумевают и более сложные связи. Например, следующая связь предполагает, что атрибутор встречает довольно значительные трудности, приходя к единственно возможной интерпретации такой информации: «Стив восхищается своим учителем математики в определенном случае, хотя он никогда не думал о нем хорошо в прошлом. Тем не менее он восхищается всеми остальными учителями, а все остальные ученики восхищаются конкретно этим». Это не тот случай, когда ни одно объяснение эффекта не приходит в голову. Как раз наоборот, несколько различных объяснений, конкурируя друг с другом, привлекают внимание атрибутора.

Образец Объект X Личность представляется вполне доступным для интерпретации. «Франк постоянно получает удовлетворение от определенной рок-пластинки и только от этой пластинки, в то время как никто из его друзей ее не любит». Это предполагает странное сродство между Франком и определенной пластинкой. Более сложные образцы подразумевают и более сложные связи. Например, следующая связь предполагает, что атрибутор встречает довольно значительные трудности, приходя к единственно возможной интерпретации такой информации: «Стив восхищается своим учителем математики в определенном случае, хотя он никогда не думал о нем хорошо в прошлом. Тем не менее он восхищается всеми остальными учителями, а все остальные ученики восхищаются конкретно этим». Это не тот случай, когда ни одно объяснение эффекта не приходит в голову. Как раз наоборот, несколько различных объяснений, конкурируя друг с другом, привлекают внимание атрибутора. Здесь мы имеем дело с частным аспектом знания о себе, который вслед за леди Верток, может быть сформулирован так: мудрый человек – это тот, кто знает, и знает, что он знает. Как человек узнаёт, что его восприятие, суждение и оценка мира правильны и достоверны? На это можно ответить, что это происходит тогда, когда он может с уверенностью делать выводы о своем восприятии, суждениях и оценке, основываясь на качествах, приписываемых предмету. Более конкретно, ответ определяется при помощи Личностно Х Объектно Х Временных ориентаций: я знаю, что мой ответ на конкретный стимул является валидным в том случае, если а) мой ответ особым образом связан со стимулом, б) мой ответ сходен с ответами других на этот же самый стимул (существует согласие) и в) мой ответ постоянен во времени – при последовательном предъявлении стимула и при взаимодействии с ним при помощи различных органов чувств. Критерий различия, консонанса и согласия соответствует образцу, данному на рис. 3, который подкрепляет объектную атрибуцию.

Здесь мы имеем дело с частным аспектом знания о себе, который вслед за леди Верток, может быть сформулирован так: мудрый человек – это тот, кто знает, и знает, что он знает. Как человек узнаёт, что его восприятие, суждение и оценка мира правильны и достоверны? На это можно ответить, что это происходит тогда, когда он может с уверенностью делать выводы о своем восприятии, суждениях и оценке, основываясь на качествах, приписываемых предмету. Более конкретно, ответ определяется при помощи Личностно Х Объектно Х Временных ориентаций: я знаю, что мой ответ на конкретный стимул является валидным в том случае, если а) мой ответ особым образом связан со стимулом, б) мой ответ сходен с ответами других на этот же самый стимул (существует согласие) и в) мой ответ постоянен во времени – при последовательном предъявлении стимула и при взаимодействии с ним при помощи различных органов чувств. Критерий различия, консонанса и согласия соответствует образцу, данному на рис. 3, который подкрепляет объектную атрибуцию.

Детали этого процесса подробно обсуждены в других работах (Келли, 1967; Келли и Тибо, 1969).

Детали этого процесса подробно обсуждены в других работах (Келли, 1967; Келли и Тибо, 1969).

Соответственно, угодливость приписывается его внутренним качествам. Исходя из принципа обесценивания, можно предположить, что соответствующие внутренние качества человека с низким статусом приписываются ему в большей степени за счет внешних причин. Многочисленные другие исследования в основном подтвердили эту зависимость.

Соответственно, угодливость приписывается его внутренним качествам. Исходя из принципа обесценивания, можно предположить, что соответствующие внутренние качества человека с низким статусом приписываются ему в большей степени за счет внешних причин. Многочисленные другие исследования в основном подтвердили эту зависимость. Внешняя причина может быть подавляющей причиной наблюдаемого эффекта, т. е. причиной, которая, действуя, усиливает наблюдаемый эффект. В этом случае присутствие внешней причины (данной очевидно) служит для усиления впечатления о том, что внутренняя обесценивающая причина присутствует в качестве потенциальной силы. Например, представим себе Франка, который успешно работает над заданием большой трудности, и сравним его с Тони, который также успешно работает над заданием средней трудности. Наличие причины, противостоящей успеху (трудное задание), обеспечивает основу для более сильного и уверенного приписывания способностей Франку, а не Тони. Принцип усиления основывается на известной идее о том, что в случае высокой значимости, самопожертвования или риска, связанных с выполнением какой-либо акции, причина поступка в большей степени приписывается деятелю, чем в других случаях.

Внешняя причина может быть подавляющей причиной наблюдаемого эффекта, т. е. причиной, которая, действуя, усиливает наблюдаемый эффект. В этом случае присутствие внешней причины (данной очевидно) служит для усиления впечатления о том, что внутренняя обесценивающая причина присутствует в качестве потенциальной силы. Например, представим себе Франка, который успешно работает над заданием большой трудности, и сравним его с Тони, который также успешно работает над заданием средней трудности. Наличие причины, противостоящей успеху (трудное задание), обеспечивает основу для более сильного и уверенного приписывания способностей Франку, а не Тони. Принцип усиления основывается на известной идее о том, что в случае высокой значимости, самопожертвования или риска, связанных с выполнением какой-либо акции, причина поступка в большей степени приписывается деятелю, чем в других случаях. В зависимости от того, какое значение ей придается, выводы о следствиях будут абсолютно различными.

В зависимости от того, какое значение ей придается, выводы о следствиях будут абсолютно различными. Из конфигурации связи следствий и причин, устанавливаемой этим утверждением, как показано на рис. 4, делаются известные выводы. При наличии следствия и отсутствия внешней причины делается вывод о наличии внутренней причины, как показано сплошной стрелкой. При наличии данного следствия и наличии внешней причины существует неуверенность в том, присутствует или нет внутренняя причина (что показано пунктирной стрелкой).

Из конфигурации связи следствий и причин, устанавливаемой этим утверждением, как показано на рис. 4, делаются известные выводы. При наличии следствия и отсутствия внешней причины делается вывод о наличии внутренней причины, как показано сплошной стрелкой. При наличии данного следствия и наличии внешней причины существует неуверенность в том, присутствует или нет внутренняя причина (что показано пунктирной стрелкой). В отсутствие усиливающей причины (среднее задание) успех трудно однозначно приписать предполагаемым способностям (что обозначено пунктирной стрелкой).

В отсутствие усиливающей причины (среднее задание) успех трудно однозначно приписать предполагаемым способностям (что обозначено пунктирной стрелкой). Это допущение кажется приемлемым при рассмотрении опыта обыденного человека, обладающего представлением о широком круге причинных феноменов. Оно становится еще более приемлемым, если осмыслить ряд исследований, в которых изучались причинные допущения и выводы. В контексте последних 15-летних размышлений в русле социальной психологии, представление о репертуаре мыслительных моделей представляется довольно реальным для применения. В течение этого периода было выявлено, что обыденный человек может продемонстрировать функционирование каждой модели. Утверждалось, что типичное мышление характеризуется балансом, или предполагаемым сходством, или иерархической организацией, или предполагаемой однородностью, так что обыденный человек воспринимает межличностные отношения как сбалансированные. Он ожидает, что в случае, если они характеризуются этим качеством, он будет видеть их и помнить именно таковыми, а если это качество будет отсутствовать или находиться под угрозой, он будет ощущать дискомфорт.

Это допущение кажется приемлемым при рассмотрении опыта обыденного человека, обладающего представлением о широком круге причинных феноменов. Оно становится еще более приемлемым, если осмыслить ряд исследований, в которых изучались причинные допущения и выводы. В контексте последних 15-летних размышлений в русле социальной психологии, представление о репертуаре мыслительных моделей представляется довольно реальным для применения. В течение этого периода было выявлено, что обыденный человек может продемонстрировать функционирование каждой модели. Утверждалось, что типичное мышление характеризуется балансом, или предполагаемым сходством, или иерархической организацией, или предполагаемой однородностью, так что обыденный человек воспринимает межличностные отношения как сбалансированные. Он ожидает, что в случае, если они характеризуются этим качеством, он будет видеть их и помнить именно таковыми, а если это качество будет отсутствовать или находиться под угрозой, он будет ощущать дискомфорт. С другой стороны, предполагалось, что индивид склонен видеть у других людей взгляды, сходные с его собственными, он стремится видеть их таковыми и испытывает неудобство, если у него это не получается. И так же относительно его допущения, что другой человек будет вести себя соответственно в различных ситуациях; относительно его допущения о том, что с точки зрения влияния людей можно расположить в простом линейном порядке и т. д. Суть данной концепции состоит в утверждении того, что каждая из моделей и все они, вместе взятые, даны в мышлении человека – каждая в особое (и специфичное) время и по различному поводу. Не все из возможных связей и параллелей были здесь проанализированы, но можно надеяться, что вопрос этот ясен, так же как и пути дальнейшего исследования.

С другой стороны, предполагалось, что индивид склонен видеть у других людей взгляды, сходные с его собственными, он стремится видеть их таковыми и испытывает неудобство, если у него это не получается. И так же относительно его допущения, что другой человек будет вести себя соответственно в различных ситуациях; относительно его допущения о том, что с точки зрения влияния людей можно расположить в простом линейном порядке и т. д. Суть данной концепции состоит в утверждении того, что каждая из моделей и все они, вместе взятые, даны в мышлении человека – каждая в особое (и специфичное) время и по различному поводу. Не все из возможных связей и параллелей были здесь проанализированы, но можно надеяться, что вопрос этот ясен, так же как и пути дальнейшего исследования. Мы должны определить условия, при которых каждый из наборов возникает, последствия и значение этого возникновения. При этом будут интересными некоторые из теоретических проблем, например те, которые возникают при наличии множества подходов, когда два или более подходов используются одновременно. Я имею в виду такие случаи, когда человек предполагает, что по данному вопросу наблюдается согласие, или когда согласие различно внутри различных групп. Тесно связанной с этой является проблема объективной истины против субъективной истины – предмета, вызывающего одинаковые реакции у всех, против предмета, на который разные люди реагируют по-разному, включая «проблему вкуса». Эти вопросы стремятся обходить, поскольку ответы на них зависят от специфики места и времени. Возможно, по этой причине они являются частью наиболее неуловимых проблем социальной психологии. Хорошим примером является никогда не удовлетворяемый ответом вопрос о том, кто составляет референтную группу для данного человека по данному вопросу.

Мы должны определить условия, при которых каждый из наборов возникает, последствия и значение этого возникновения. При этом будут интересными некоторые из теоретических проблем, например те, которые возникают при наличии множества подходов, когда два или более подходов используются одновременно. Я имею в виду такие случаи, когда человек предполагает, что по данному вопросу наблюдается согласие, или когда согласие различно внутри различных групп. Тесно связанной с этой является проблема объективной истины против субъективной истины – предмета, вызывающего одинаковые реакции у всех, против предмета, на который разные люди реагируют по-разному, включая «проблему вкуса». Эти вопросы стремятся обходить, поскольку ответы на них зависят от специфики места и времени. Возможно, по этой причине они являются частью наиболее неуловимых проблем социальной психологии. Хорошим примером является никогда не удовлетворяемый ответом вопрос о том, кто составляет референтную группу для данного человека по данному вопросу.

Атрибутор же не всегда обращается с ними, как со взаимозависимыми причинами, как это подразумевается в схематической парадигме и парадигме совместных изменении.

Атрибутор же не всегда обращается с ними, как со взаимозависимыми причинами, как это подразумевается в схематической парадигме и парадигме совместных изменении. Например, следуя схеме компенсаторных причин, мы представим нашего атрибутора как неуверенного в сложности задания, если единственное, на что он опирается, это факт выполнения задания способным человеком. Способные люди склонны выполнять любые задания, поэтому фиксация подобного факта не дает никакой информации о специфике задания. Тем не менее наш атрибутор может сделать допущение о том, что способности и трудность задания зависят друг от друга, имеют тенденцию изменяться вместе: большие способности встречаются чаще при трудном задании, а слабые способности – при легких заданиях. На этой основе, без всякого отношения к успеху или неудаче, информация о том, что человек обладает способностями, может привести к выводу о трудности задания.

Например, следуя схеме компенсаторных причин, мы представим нашего атрибутора как неуверенного в сложности задания, если единственное, на что он опирается, это факт выполнения задания способным человеком. Способные люди склонны выполнять любые задания, поэтому фиксация подобного факта не дает никакой информации о специфике задания. Тем не менее наш атрибутор может сделать допущение о том, что способности и трудность задания зависят друг от друга, имеют тенденцию изменяться вместе: большие способности встречаются чаще при трудном задании, а слабые способности – при легких заданиях. На этой основе, без всякого отношения к успеху или неудаче, информация о том, что человек обладает способностями, может привести к выводу о трудности задания.

Б., и Абрамсон, Л.Ю. (1982). Выученная беспомощность, депрессия и иллюзия контроля. Журнал личности и социальной психологии, 42 , 1114–1126.

Б., и Абрамсон, Л.Ю. (1982). Выученная беспомощность, депрессия и иллюзия контроля. Журнал личности и социальной психологии, 42 , 1114–1126. Х., Стефан, В. Г., и Додсон, М. (1981). Атрибуционная скромность у женщин. Psychology of Women Quarterly, 5 , 711–727.

Х., Стефан, В. Г., и Додсон, М. (1981). Атрибуционная скромность у женщин. Psychology of Women Quarterly, 5 , 711–727. Сексуальные роли, 38 , 103–133.

Сексуальные роли, 38 , 103–133. С., и Кац, П.А. (1988). Предпочтение детей вызову: роль воспринимаемой компетентности и контроля. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 134–141.

С., и Кац, П.А. (1988). Предпочтение детей вызову: роль воспринимаемой компетентности и контроля. Журнал личности и социальной психологии, 54 , 134–141.

В., и Фриз, И.Х. (1979). Измерение причинно-следственных связей успеха и неудачи. Журнал личности и социальной психологии, 37 , 621–634.

В., и Фриз, И.Х. (1979). Измерение причинно-следственных связей успеха и неудачи. Журнал личности и социальной психологии, 37 , 621–634.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61 , 147–155.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61 , 147–155. Е., и Крам, К.Е. (1978). Самоуничижительное поведение у женщин — фиксированное или гибкое: влияние пола коллеги. Организационное поведение и деятельность человека, 22 , 497–507.

Е., и Крам, К.Е. (1978). Самоуничижительное поведение у женщин — фиксированное или гибкое: влияние пола коллеги. Организационное поведение и деятельность человека, 22 , 497–507. Б., и Кертис, Р. К. (1985). Повышение производительности женщин в смешанных ситуациях за счет атрибуции усилий. Psychology of Women Quarterly, 9 , 337–356.

Б., и Кертис, Р. К. (1985). Повышение производительности женщин в смешанных ситуациях за счет атрибуции усилий. Psychology of Women Quarterly, 9 , 337–356. Д., и Лопес, Д. Ф. (1997). Закономерности в развитии причинно-следственных убеждений детей об успеваемости в школе в шести социокультурных контекстах. Психология развития, 33 , 165–175.

Д., и Лопес, Д. Ф. (1997). Закономерности в развитии причинно-следственных убеждений детей об успеваемости в школе в шести социокультурных контекстах. Психология развития, 33 , 165–175. С. и Стивенсон Х.В. (1990). Достижения детей и причинно-следственные связи в математике и чтении. Журнал экспериментального образования, 58 , 197–212.

С. и Стивенсон Х.В. (1990). Достижения детей и причинно-следственные связи в математике и чтении. Журнал экспериментального образования, 58 , 197–212. (1984). Иллюзия некомпетентности среди академически компетентных детей. Развитие ребенка, 55 , 2000–2016 гг.

(1984). Иллюзия некомпетентности среди академически компетентных детей. Развитие ребенка, 55 , 2000–2016 гг. Г., и Фезер, Н. Т. (1973). Причинные атрибуции успехов и неудач на университетских экзаменах. Журнал педагогической психологии, 64 , 46–56.

Г., и Фезер, Н. Т. (1973). Причинные атрибуции успехов и неудач на университетских экзаменах. Журнал педагогической психологии, 64 , 46–56. Журнал личности и социальной психологии, 69 , 797–811.

Журнал личности и социальной психологии, 69 , 797–811. Б., Филлиппи, Р.Х., и Хенли, Т.Б. (1991). Гендерные и причинно-следственные связи мастерства, личных и межличностных событий. Psychology of Women Quarterly, 15 , 233–249.

Б., Филлиппи, Р.Х., и Хенли, Т.Б. (1991). Гендерные и причинно-следственные связи мастерства, личных и межличностных событий. Psychology of Women Quarterly, 15 , 233–249. Е., младший, Макхью, М.С., и Фриз, И.Х. (1986). Оценка теоретических моделей половых различий в причинной атрибуции успеха и неудачи. В JS Hyde & MC Linn, . Психология пола: достижения посредством метаанализа (стр. 102–135). Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.

Е., младший, Макхью, М.С., и Фриз, И.Х. (1986). Оценка теоретических моделей половых различий в причинной атрибуции успеха и неудачи. В JS Hyde & MC Linn, . Психология пола: достижения посредством метаанализа (стр. 102–135). Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.