Что такое наследственность

Вам никогда раньше не приходилось слышать высказывание: «Душа ребёнка есть чистый лист бумаги, на котором можно написать всё». Оно принадлежит английскому философу Джону Локку, который утверждал, что человек появляется на свет с чистым сознанием, не загруженным никакими врождёнными знаниями. Поэтому человек познает всё только через свой жизненный опыт.

В отличие от Локка, другие учёные считали, что человек способен передавать некоторые свои свойства по наследству.

А как вы думаете, на кого вы похожи? Почему вы похожи на папу, а ваша сестра – на маму? Или почему о близких родственниках говорят «похожи как две капли воды»?

На эти вопросы можно найти ответ только в том случае, если вы будете знать, что любое живое существо наследует от своих родителей определённые биологические признаки.

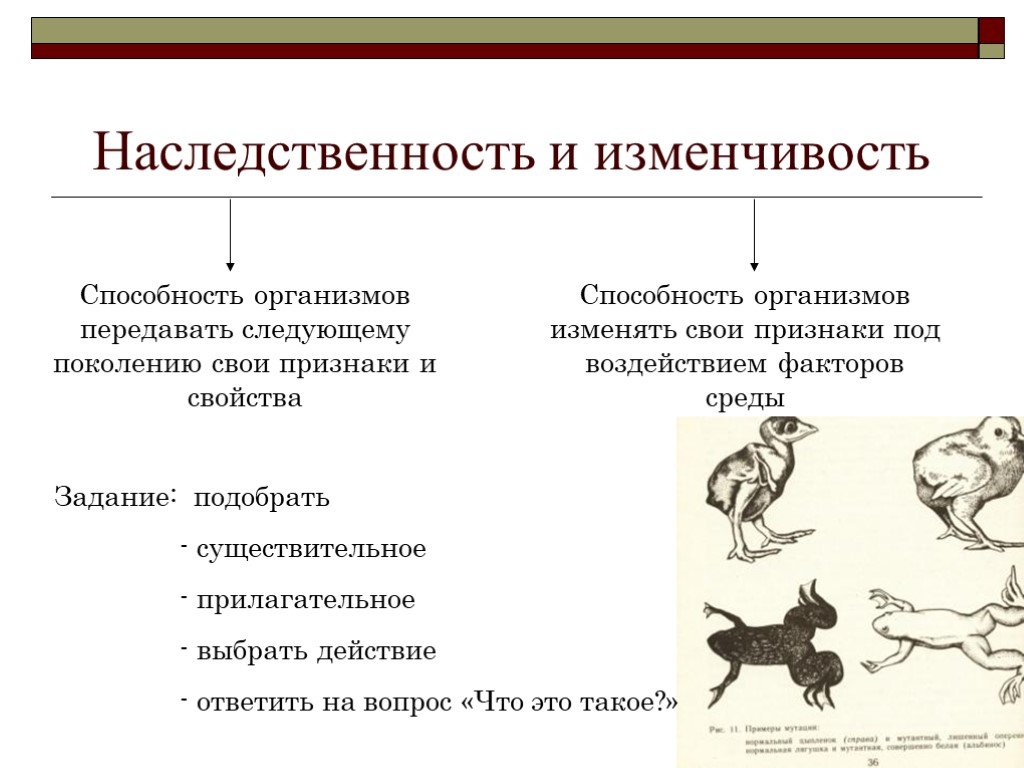

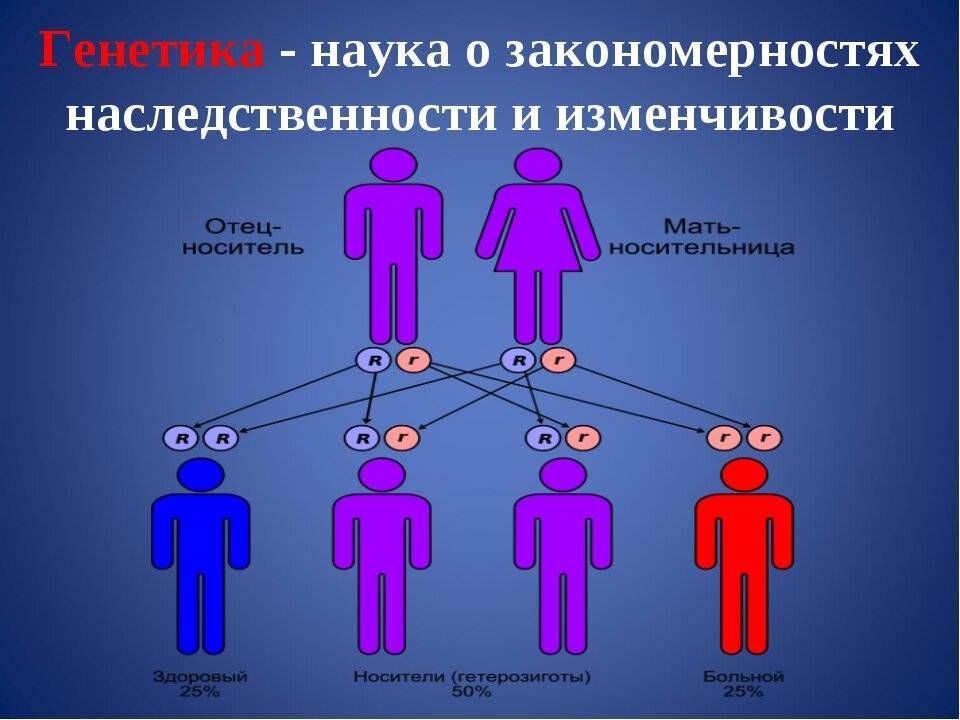

То

есть, наследственность – это способность живых существ передавать свои

признаки потомству.

Благодаря этой способности, все живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты.

Например, если у ваших родителей голубые глаза, то и вы будете голубоглазым.

Сегодня учёным хорошо известно, как нам можно унаследовать характерные признаки родителей. Впервые такую закономерность заметил австрийский биолог Грегор Мендель. В монастырском саду учёный посадил две грядки с горохом. На первой грядке горох рос из семян зелёного цвета; его горошины тоже были зелёными, а на второй – из семян жёлтого цвета; горошины были жёлтые.

Это

натолкнуло учёного на мысль, что всё неспроста, и он начал экспериментировать.

Он высаживал горох, ориентируясь на длину стручков, размер и цвет семян, высоту

растений и так далее. Учёный так увлёкся подсчётом переходящих и не переходящих

из поколения в поколение гороховых признаков, что его эксперименты затянулись

на десять лет и послужили началом рождения целой науки, которая изучает

наследственность – генетики.

Вы – это вы, благодаря генам. Гены – это своеобразный сборник инструкций, которые передали вам родители, а они, в свою очередь, получили их от своих родителей, а те – от своих. Эти же гены вы передадите своим детям и так до бесконечности.

«Инструкции» спрятаны в каждой клеточке живого организма и хранятся на длинных ниточках веществ, называемых ДНК.

Именно эти три буквы определяют, являетесь вы ананасом, слоном или человеком. От них также зависит, будут ли у вас черные волосы, голубые глаза или белая кожа, но более подробно об этом вы узнаете на уроках биологии.

Итак, что же передаётся по наследству? Например, у животных наследственность проявляется в их инстинктах.

Инстинкт

– это наследственная склонность к определённому поведению или образу действий.

У животного есть инстинкты на все случаи жизни. Они проявляются везде: в процессе добывания пищи, в брачный период при образовании супружеских пар, в условиях, когда нужно защищать себя и потомство от врагов. Они постоянно служат животным для удовлетворения их основных потребностей. Например, мышь-малютка от рождения умеет вить изящные гнезда-шарики, размещая их на толстых травинках или тонких веточках. Учиться этому ей не приходится: гнездо сразу получается таким, как нужно, потому что мышка уже рождается с этим навыком.

Первые

наблюдения, которые позволили сделать вывод о существовании врождённых,

полученных как бы по наследству от родителей форм поведения, сделал французский

натуралист девятнадцатого века Жорж Кювье. К нему как-то попали бобрята,

оставшиеся без родителей, и он их вырастил. Поскольку родителей, которые могли

бы передать им свой опыт, у этих молодых животных не было, Жорж очень удивился,

когда обнаружил, что его бобрята стали строить хатки.

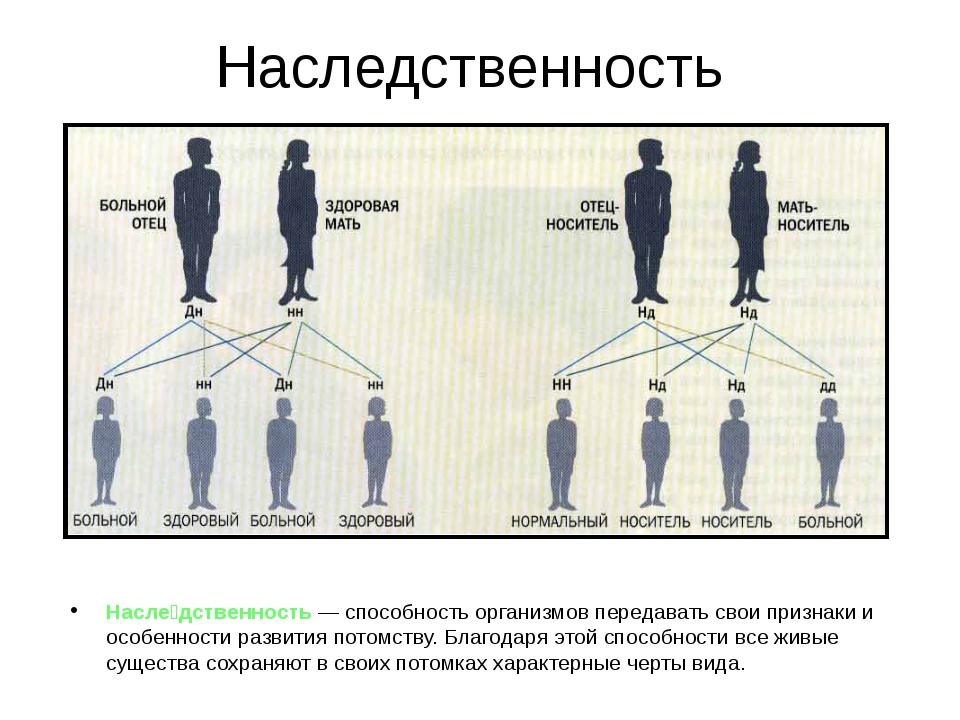

Передача наследственных признаков у человека, как и у животных, также обуславливает более или менее выраженное сходство между родителями, их детьми и близкими родственниками. Человек может наследовать от своих родителей группу крови, телосложение, рост, цвет глаз и волос, форму лица.

Ребёнком наследуется биологическая основа характера – темперамент, особенности работы нервной системы.

Вспомним

известный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Трое из

Простоквашино». Если бы родители Дяди Фёдора хорошо разбирались в вопросах

наследственности, то они не упали бы в обморок, получив от своего сына письмо

следующего содержания: «Мои папа и мама! Я живу хорошо. Просто замечательно. У

меня все есть. Есть свой дом. Он тёплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас

очень скучаю, особенно по вечерам.

Просто замечательно. У

меня все есть. Есть свой дом. Он тёплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас

очень скучаю, особенно по вечерам.

А здоровье моё не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется – хоть в дом не заходи. Зато новая растёт – чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась».

Но, в отличие от родителей Дяди Фёдора, вы-то уже точно знаете, что ни лапы, ни хвост по наследству вам достаться не могли.

Также, по наследству нельзя передать такие качества человека, как вежливость, уважение к старшим, законопослушность, патриотизм. Всему этому человек должен научиться.

По наследству нельзя передать и характер ребёнка, он похож на характер родителей не благодаря наследуемым признакам, а благодаря тому, что родители – это первое социальное окружение ребёнка, которое оказывает на него огромное влияние.

В

современном мире у большого количества людей можно встретить и признаки плохой

наследственности. Самый негативный из них – неизлечимая болезнь.

Самый негативный из них – неизлечимая болезнь.

Типичные заболевания, которые передаются по наследству:

Гемофилия – нарушение свёртываемости крови.

Дальтонизм – нарушение восприятия красного и зелёного цветов.

Альбинизм – врождённое отсутствие пигмента меланина, который придаёт окраску коже, волосам и глазам.

Синдром Дауна – нарушение умственного и физического развития.

Это далеко не весь список болезней, которые передаются от родителей к детям.

Одна из особенностей плохой наследственности – что она может передаваться через несколько поколений. То есть, если ваша бабушка не могла различать цвета, то вероятность того, что у вас родится ребенок с похожим заболеванием достаточно высока.

Причины

этого до конца не исследованы. В настоящее время учёные прикладывают немало

усилий, чтобы разработать лекарства, способные окончательно излечить человечество

от наследственных недугов.

А можно ли влиять на наследственность?

Учёные провели довольно интересный эксперимент. Обычно запах фруктов не отпугивает мышей, а наоборот, притягивает их, но, когда учёные объединили сладкий запах с болезненным электрическим ударом, лабораторные мыши очень быстро научились его бояться. В ходе эксперимента у мышей сформировались новые нервные окончания в носу и в обрабатывающих запахи участках мозга, что сделало их чувствительными к определённому запаху.

Данный

результат далеко не удивителен, но интереснее всего то, что их потомки также

стали бояться запаха фруктов, причём в нескольких поколениях, хотя подобных

экспериментов над ними никто не ставил. То есть, последующие поколения мышей

унаследовали страх перед запахом фруктов от своих предков, который им, в свою

очередь, привили учёные.

В отличие от мышей, с человеком все не так просто, потому как мы с вами не

живём в идеальных лабораторных условиях.

Ещё в начале девятнадцатого века итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо предположил, что люди, которые обладают определёнными внешними признаками (строением черепа, формой ушной раковины и другими), имеют склонность к совершению преступлений и могут передавать их по наследству, правда, как не пытался Чезаре Ломброзо доказать свою теорию, у него ничего не получилось.

А вот шведские учёные, изучая вопрос о том, хорошо или плохо питались жители небольшого городка Эверкаликс на северо-востоке Швеции в начале двадцатого века, пришли к выводу о том, что, если отцы и дедушки мужского населения питались особенно хорошо, их дети и внуки жили меньше и страдали различными хроническими заболеваниями намного чаще, чем обычные жители городка.

Если

же, напротив, отцам и дедушкам приходилось довольствоваться скудной едой из-за

бедного урожая, их потомки мужского пола достигали преклонного возраста,

прожив, в среднем, на тридцать два года больше, а также реже или позже

подвергались старческим недугам.

Конечно, это совершенно не значит, что мы должны морить своих детей голодом во благо хорошей наследственности в следующих поколениях.

Споры о том, что важнее для развития человека – его наследственность или среда, в которой он вырос, идут не одну сотню лет.

Но насколько ребёнок будет талантлив и неординарен, зависит не только от наследственности. Согласитесь, что ребёнок олимпийского чемпиона не обязательно должен родиться чемпионом.

Влияние наследственности, конечно же, велико, но в какую личность разовьётся ребёнок, во многом зависит от его окружения. Например, чтобы развить в себе зачатки таланта, который уже есть, мало одной наследственности, нужно ещё и правильное воспитание.

Вспомнить хотя бы историю австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Отец

Моцарта, Леопольд Моцарт, был придворным музыкантом. Он играл на скрипке,

органе, руководил церковным хором, был неплохим композитором, а его учебник по

скрипичной игре долгое время считался одним из лучших в Европе.

И вполне вероятно, что по наследству от талантливого отца Вольфгангу и его сестре Марии Анне могли передаться музыкальные способности отца. Моцарт стал всемирно известным композитором, а его сестра нет. Всё потому, что над развитием таланта маленького Вольфганга отец работал целенаправленно. Это, в итоге, привело Моцарта в будущем к мировой известности.

А теперь проведите небольшое исследование и попробуйте ответить на вопрос, какие наследственные признаки достались вам от ваших родителей?

Человек родился. Биологическая наследственность — презентация онлайн

1. Глава I

Человек2. О чем ты узнаешь Зачем человек рождается Любого ли человека можно назвать личностью Легко ли быть подростком

На какие вопросы ответишь• Чем человек отличается от животного?

• Чем подросток отличается от

взрослого?

• Как человек проявляет себя в

деятельности?

• Что такое личность?

3. §1. Человек родился

• Зачем человек рождается.

• Что такое наследственность.

• Можно ли влиять на

наследственность.

4. Чем человек отличается от других живых существ? Уч-к, стр. 10. Рабочая тетрадь, №1/2

Волчонок БалуЭта история произошла в Индии. Житель одной из

деревень нашел трех волчат и… ребенка.

Пойманный «волчонок» кусался, царапался,

скулил, проявляя признаки поведения животного.

Крестьянин и его семья, в которой стал жить Балу («медвежонок»),

стали ухаживать за мальчиком, стараясь сделать из него человека. Но

из этого ничего не вышло: Балу ел только сырое мясо, передвигался на

четвереньках, по ночам выл, как волк.

Человек-волчонок прожил среди людей девять лет, но так и не стал

человеком: не научился говорить, едва откликался на свое имя. Он не

смог приспособиться к человеческому обществу и умер.

Известны и другие случаи, когда воспитателями детенышей человека

становились павианы, медведи и даже леопарды.

Почему дети-маугли не стали людьми? Что нужно ребенку для того,

чтобы он развивался как человек?

Рабочая тетрадь, №1/1

5.

Зачем человек рождаетсяГанджа

Зачем человек рождаетсяГанджаЗачем родился человек?

Зачем он рос, взрослел, умнел?

Зачем прожил свой долгий век?

Зачем мечтал, любил, хотел?

Зачем грустил, смеялся вволю ?

Зачем он мучался, страдал?

Зачем был счастлив и доволен ?

Зачем он мир сей познавал?

Зачем имел семью, детей?

Зачем работал, ел и спал?

Зачем придумал миллион идей?

Зачем он старым очень стал?

Зачем до смерти он дорогу шел?

Зачем поверил в ад и рай?

Зачем он в никуда ушел?

Ответы сам ты выбирай…

Быть может жизни смысл ты найдешь,

ответишь на философов вопрос.

А может без него спокойно

проживешь,

коль до него еще ты не дорос.

А.В.Костюнин

Зачем родился человек?

Чтоб счастье получить навек.

Чтоб солнце тёплыми лучами

Топило все его печали.

Чтобы на небе облака

Дарили нежность нам всегда.

Чтобы природой наслаждаться,

В приятной неге искупаться.

Чтобы любить других людей,

Родных, и близких, и друзей.

Чтобы расти и развиваться

И чуду в жизни удивляться.

Чтобы мечту свою иметь,

Чтобы теплом своим согреть

Тех, кто обижен, одинок,

Кто защитить себя не смог,

Кто ждёт и верит в чудеса.

Тем улыбнутся небеса

И возвратят тому удачу

И счастья доброго в придачу.

Зачем родился человек?

Чтобы опорой стать навек.

Не чтоб богатство наживать –

Чтоб душу смыслом наполнять.

Зачем я родилась на свет?

Да просто жить — и есть ответ.

6. Что такое наследственность Уч-к, стр.11-13

• Сформулируйте определениенаследственности.

• В чем проявляется наследственность у

животных?

• В чем проявляется биологическая

сущность человека?

• Можно ли говорить, что ребенок

рождается как «чистый лист»?

7. Наследственность – это получение любым живым существом от своих родителей (предков) определенных биологических признаков

(свойств).8. Что такое наследственность Уч-к, стр.11-13

• Сформулируйте определениенаследственности.

• В чем проявляется наследственность у

животных?

• В чем проявляется биологическая

сущность человека?

• Можно ли говорить, что ребенок

рождается как «чистый лист»?

9. Наследственность у животного проявляется в его инстинктах, т.е. в определенных действиях (поведении), уже имеющихся при

рожденииНапример:

Различать врагов

Охотиться

Защищаться

Строить жилища

Запасать на зиму

корм

• Впадать в спячку

• Ухаживать за

потомством

• и мн. др.

10. Что такое наследственность Уч-к, стр.11-13

• Сформулируйте определениенаследственности.

• В чем проявляется наследственность у

животных?

• В чем проявляется биологическая

сущность человека?

• Можно ли говорить, что ребенок

рождается как «чистый лист»?

11. Наследственность – биологическая сущность человека

• Инстинкты (пить, есть, спать,передвигаться…)

• Способность воспринимать окружающий

мир, мыслить, говорить…

• Внешние черты (цвет волос, глаз, голос…)

• Внутренние характеристики (темперамент,

эмоции, склонности к какому-либо делу…)

Человек – существо

биологическое,

а значит, часть природы

12.

Что такое наследственность Уч-к, стр.11-13• Сформулируйте определение

Что такое наследственность Уч-к, стр.11-13• Сформулируйте определениенаследственности.

• В чем проявляется наследственность у

животных?

• В чем проявляется биологическая

сущность человека?

• Можно ли говорить, что ребенок

рождается как «чистый лист»?

Домашнее задание: §1, РТ 1/3,5,6

13. Можно ли влиять на наследственность? Уч-к, стр. 13-14

14. Проверь себя

1. Что такое наследственность? Какиебиологические признаки наследует

человек?

2. Докажи, что человек не только

биологическое, но и социальное существо.

3. Известны ли тебе случаи, когда

человеческого детеныша воспитывали

звери? Что из этого получилось?

4. Можно ли влиять на наследственность?

Домашнее задание: §1,

РТ 1/4,7,9

Биологическое наследование (наследственность) у человека

Джоти Палли *Кафедра биохимии, Университет Андхра, Вишакхапатнам, Индия, Электронная почта: jyothi@gmail.

com

com* Соответствие: Джоти Палли, Кафедра биохимии, Университет Андхра, Вишакхапатнам, Индия, Электронная почта: [email protected]

Получено: 01 декабря 2021 г. Дата принятия: 14 декабря 2021 г .; Опубликовано: 21 декабря 2021 г.

Образец цитирования: Палли Дж. Биологическое наследование (наследственность) у человека. Джей Клин Ген Геномика. 2021;4(4):2.

Эта статья в открытом доступе распространяется в соответствии с условиями некоммерческой лицензии Creative Commons Attribution (CC BY-NC) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), которая разрешает повторное использование, распространение и воспроизведение статьи при условии, что оригинальная работа правильно процитирована, а повторное использование ограничено некоммерческими целями. По вопросам коммерческого повторного использования обращайтесь по адресу reprints@pulsus. com

com

Описание

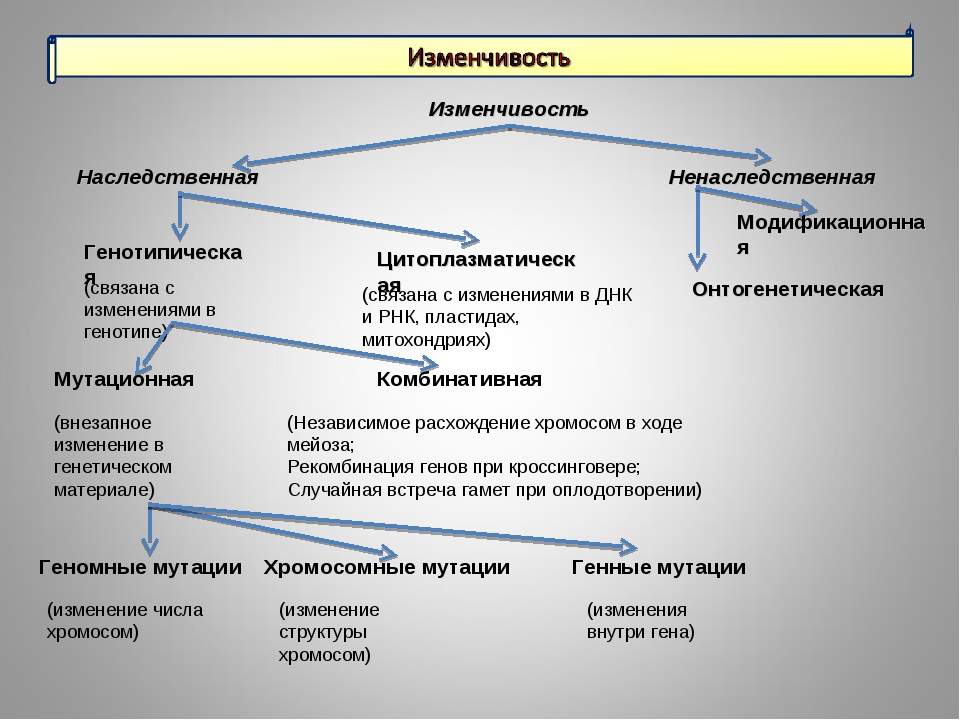

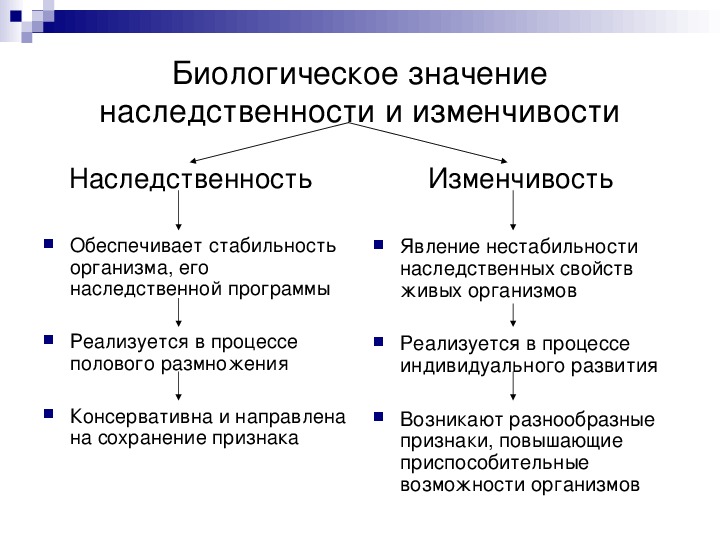

Наследственность, также называемая наследованием или биологическим наследованием, представляет собой передачу признаков от родителей их потомству; либо через бесполое размножение или половое размножение, клетки-потомки или организмы приобретают генетической информации своих родителей. Через наследственность, различия между особями могут накапливаться и вызывать эволюцию видов путем естественного отбора. Наследственность в биологии изучает генетика.

Цвет глаз является наследственной характеристикой человека: человек может получить «кареглазая черта» одного из родителей. Гены управляют наследственным признаков, а генотип организма относится ко всему набору генов, содержащихся внутри своего генома.

Совокупность наблюдаемых качеств строения и

поведение называют его фенотипом. Эти характеристики являются результатом

взаимодействия генотипа с окружающей средой. В результате многие

характеристики фенотипа организма не передаются через

поколения. Загорелая кожа, например, является результатом

генотип, взаимодействующий с солнечным светом; следовательно, загар не передается

потомство. Из-за различий в генотипе некоторые люди легче загорают.

чем другие: Люди с генетической особенностью альбинизма, например, не

загар и чрезвычайно уязвимы для солнечных ожогов.

Загорелая кожа, например, является результатом

генотип, взаимодействующий с солнечным светом; следовательно, загар не передается

потомство. Из-за различий в генотипе некоторые люди легче загорают.

чем другие: Люди с генетической особенностью альбинизма, например, не

загар и чрезвычайно уязвимы для солнечных ожогов.

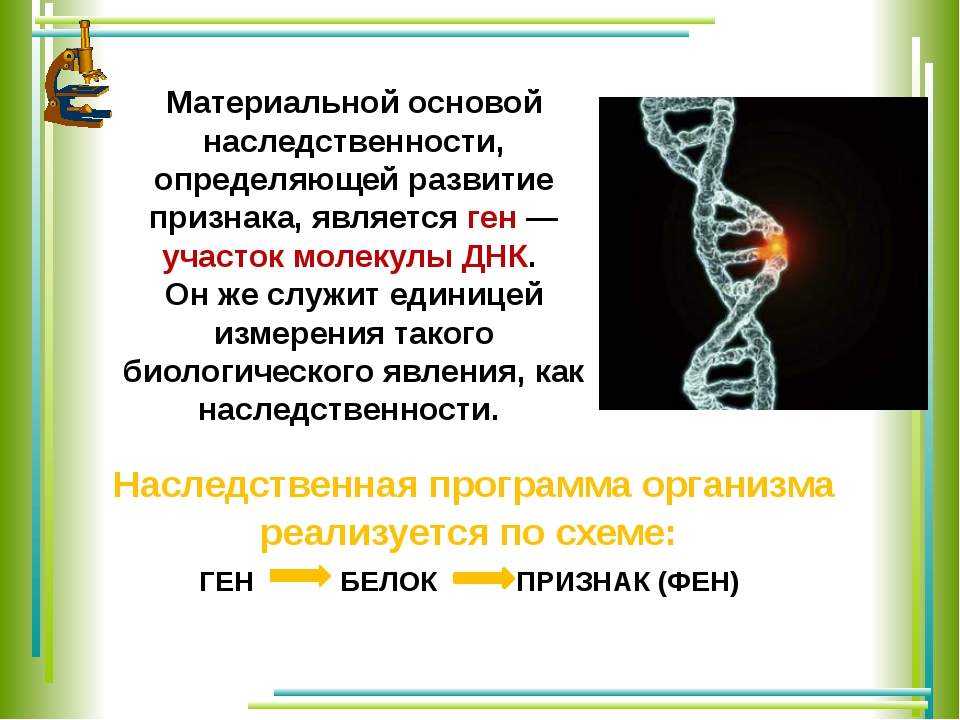

Известно, что наследственные качества передаются из поколения в поколение через ДНК, молекулу, кодирующую генетическую информацию. ДНК представляет собой длинный полимер, состоящий из четырех взаимозаменяемых оснований. Генетическая информация это

определяется последовательностью нуклеиновой кислоты (последовательностью оснований вдоль

конкретной молекулы ДНК), которая аналогична последовательности букв

расшифровка отрывка текста. Прежде чем клетка делится митозом, ДНК копируется, и каждая из двух получившихся клеток наследует последовательность ДНК. А

ген — участок молекулы ДНК, определяющий единую функциональную

единица; разные гены имеют разные последовательности оснований. Хромосомы

конденсированные структуры, состоящие из длинных нитей ДНК, находящихся внутри клеток.

Хромосомы

конденсированные структуры, состоящие из длинных нитей ДНК, находящихся внутри клеток.

Гомологичные хромосомы, содержащие уникальную комбинацию ДНК последовательности, кодирующие гены, наследуются организмами от их родители. Локус — это точное положение последовательности ДНК в хромосома. Аллели – это различные варианты последовательности ДНК, отличающиеся между особями в определенном месте. Мутации могут вызывать последовательности ДНК изменяться, что приводит к появлению новых аллелей. Если ген мутировал, новый аллель может воздействовать на признак, который регулирует ген, изменяя фенотип организма.

Хотя эта прямая корреляция между аллелем и признаком работает

в определенных обстоятельствах большинство признаков более сложны и регулируются

несколькими взаимодействующими генами как внутри организмов, так и между ними. Сложный

взаимодействия между генетическими сетями и клеточной коммуникацией, согласно

биологам развития, может восходить к наследственным вариантам, которые могли бы объяснить

некоторые механизмы развития пластичности и канализации.

Недавние открытия подтвердили значительные случаи наследственных изменений, которые не может быть объяснено прямым действием молекулы ДНК. Эти события классифицируются как эпигенетические системы наследования, которые эволюционируют во времени в каузальным или автономным образом. Хотя исследования режимов и механизмы эпигенетического наследования все еще находятся на ранних стадиях, это вызвало в последнее время вызывает большой интерес, поскольку расширяет рамки наследственности и эволюционной биологии в целом. На организменном уровне эпигенетические механизмы наследования выявлены в маркировке метилирования ДНК хроматин, самоподдерживающиеся метаболические петли, подавление генов с помощью РНК интерференция и трехмерная структура белков (например, прионы).

Наследственность, гены и ДНК. Клетка

Пожалуй, самым фундаментальным свойством всех живых существ является способность к воспроизведению. Все организмы наследуют генетическую информацию, определяющую их структуру и функции, от своих родителей. Точно так же все клетки возникают из ранее существовавших клеток, поэтому генетический материал должен реплицироваться и передаваться от родительской клетки к потомству при каждом клеточном делении. Таким образом, вопрос о том, как генетическая информация воспроизводится и передается от клетки к клетке и от организма к организму, является центральным для всей биологии. Следовательно, выяснение механизмов генетической передачи и идентификация генетического материала как ДНК были открытиями, которые легли в основу нашего нынешнего понимания биологии на молекулярном уровне.

Точно так же все клетки возникают из ранее существовавших клеток, поэтому генетический материал должен реплицироваться и передаваться от родительской клетки к потомству при каждом клеточном делении. Таким образом, вопрос о том, как генетическая информация воспроизводится и передается от клетки к клетке и от организма к организму, является центральным для всей биологии. Следовательно, выяснение механизмов генетической передачи и идентификация генетического материала как ДНК были открытиями, которые легли в основу нашего нынешнего понимания биологии на молекулярном уровне.

Гены и хромосомы

Классические принципы генетики были выведены Грегором Менделем в 1865 г. на основе результатов селекционных экспериментов с горохом. Мендель изучил наследование ряда четко определенных признаков, таких как цвет семян, и смог вывести общие правила их передачи. Во всех случаях он мог правильно интерпретировать наблюдаемые закономерности наследования, предполагая, что каждый признак определяется парой унаследованных факторов, которые теперь называются генами. Одна копия гена (называемая аллелью), определяющая каждый признак, наследуется от каждого родителя. Например, скрещивание двух сортов гороха — одного с желтыми семенами и другого с зелеными семенами — дает следующие результаты (). Каждый из родительских штаммов имеет по две идентичные копии гена, определяющего желтый цвет (9).0057 Y ) или зеленые ( y ) семена соответственно. Таким образом, растения-потомки являются гибридами, унаследовавшими один ген желтых семян ( Y ) и один ген зеленых семян ( y ). Все эти растения-потомки (первое дочернее поколение, или поколение F 1 ) имеют желтые семена, поэтому желтые ( Y ) считаются доминантными, а зеленые ( y ) — рецессивными. Таким образом, генотип (генетический состав) гороха F 1 равен Yy , а их фенотип (физический вид) желтый. Если один F 1 потомство скрещивается с другим, давая потомство F 2 , гены желтых и зеленых семян сегрегируют характерным образом, так что соотношение между растениями F 2 с желтыми семенами и растениями с зелеными семенами составляет 3 :1.

Одна копия гена (называемая аллелью), определяющая каждый признак, наследуется от каждого родителя. Например, скрещивание двух сортов гороха — одного с желтыми семенами и другого с зелеными семенами — дает следующие результаты (). Каждый из родительских штаммов имеет по две идентичные копии гена, определяющего желтый цвет (9).0057 Y ) или зеленые ( y ) семена соответственно. Таким образом, растения-потомки являются гибридами, унаследовавшими один ген желтых семян ( Y ) и один ген зеленых семян ( y ). Все эти растения-потомки (первое дочернее поколение, или поколение F 1 ) имеют желтые семена, поэтому желтые ( Y ) считаются доминантными, а зеленые ( y ) — рецессивными. Таким образом, генотип (генетический состав) гороха F 1 равен Yy , а их фенотип (физический вид) желтый. Если один F 1 потомство скрещивается с другим, давая потомство F 2 , гены желтых и зеленых семян сегрегируют характерным образом, так что соотношение между растениями F 2 с желтыми семенами и растениями с зелеными семенами составляет 3 :1.

Рисунок 3.1

Наследование доминантных и рецессивных генов.

Открытия Менделя, явно опередившие свое время, в значительной степени игнорировались до 1900 года, когда были заново открыты законы Менделя и признана их важность. Вскоре после этого была предложена роль хромосом как носителей генов. Было установлено, что большинство клеток высших растений и животных диплоидны, т. е. содержат по две копии каждой хромосомы. Однако формирование зародышевых клеток (сперматозоидов и яйцеклеток) включает уникальный тип клеточного деления (мейоз), при котором только один член каждой пары хромосом передается каждой потомственной клетке (4). Следовательно, сперматозоиды и яйцеклетки являются гаплоидными, содержащими только одну копию каждой хромосомы. Объединение этих двух гаплоидных клеток при оплодотворении создает новый диплоидный организм, теперь содержащий по одному члену каждой пары хромосом, полученной от мужчины, и один от женщины-родителя. Таким образом, поведение пар хромосом аналогично поведению генов, что позволяет сделать вывод о том, что гены переносятся на хромосомах.

Рисунок 3.2

Хромосомы при мейозе и оплодотворении. Проиллюстрированы две пары хромосом гипотетического организма.

Основы мутаций, генетического сцепления и взаимосвязей между генами и хромосомами были в значительной степени установлены в ходе экспериментов, проведенных с плодовой мухой Drosophila melanogaster . Дрозофилу легко содержать в лаборатории, и они размножаются примерно каждые две недели, что является значительным преимуществом для генетических экспериментов. Действительно, эти функции продолжают делать Drosophila Организм выбора для генетических исследований животных, особенно для генетического анализа развития и дифференцировки.

В начале 1900-х годов у Drosophila был идентифицирован ряд генетических изменений (мутаций), обычно влияющих на легко наблюдаемые характеристики, такие как цвет глаз или форма крыльев. Эксперименты по разведению показали, что некоторые гены, управляющие этими признаками, наследуются независимо друг от друга, предполагая, что эти гены расположены на разных хромосомах, которые независимо сегрегируют во время мейоза. Однако другие гены часто наследуются вместе как парные признаки. Говорят, что такие гены связаны друг с другом в силу того, что они расположены на одной и той же хромосоме. Количество групп сцепленных генов равно количеству хромосом (четыре в Drosophila ), поддерживая идею о том, что хромосомы являются носителями генов.

Однако другие гены часто наследуются вместе как парные признаки. Говорят, что такие гены связаны друг с другом в силу того, что они расположены на одной и той же хромосоме. Количество групп сцепленных генов равно количеству хромосом (четыре в Drosophila ), поддерживая идею о том, что хромосомы являются носителями генов.

Рисунок 3.3

Генная сегрегация и сцепление. (A) Разделение двух гипотетических генов формы ( A / a = квадратный/круглый) и цвета ( B / b = красный/синий), расположенных на разных хромосомах. (B) Сцепление двух генов, расположенных на одной хромосоме.

Однако связь между генами неполная; хромосомы обмениваются материалом во время мейоза, что приводит к рекомбинации между сцепленными генами (). Частота рекомбинации между двумя сцепленными генами зависит от расстояния между ними на хромосоме; гены, расположенные близко друг к другу, рекомбинируют реже, чем гены, расположенные дальше друг от друга. Таким образом, частоты, с которыми рекомбинируют разные гены, можно использовать для определения их относительного положения на хромосоме, что позволяет построить генетические карты (). К 1915 году было определено и картировано почти сто генов на четырех хромосомах дрозофилы , что привело к общему признанию хромосомной основы наследственности.

К 1915 году было определено и картировано почти сто генов на четырех хромосомах дрозофилы , что привело к общему признанию хромосомной основы наследственности.

Рисунок 3.4

Генетическая рекомбинация. Во время мейоза члены хромосомных пар обмениваются материалом. Результатом является рекомбинация между сцепленными генами.

Рисунок 3.5

Генетическая карта. Три гена локализованы на гипотетической хромосоме на основании частоты рекомбинации между ними (1% рекомбинации между а и б ; 3% между b и c ; 4% между и и c ). Частоты рекомбинации примерно пропорциональны (подробнее…)

Гены и ферменты

Ранние генетические исследования были сосредоточены на идентификации и хромосомной локализации генов, которые контролируют легко наблюдаемые характеристики, такие как цвет глаз дрозофилы . Однако было неясно, как эти гены приводят к наблюдаемым фенотипам. Первое понимание взаимосвязи между генами и ферментами появилось в 19 г. 09, когда выяснилось, что наследственное заболевание человека фенилкетонурия (см. Молекулярная медицина в главе 2) возникает в результате генетического дефекта метаболизма аминокислоты фенилаланина. Было высказано предположение, что этот дефект является результатом дефицита фермента, необходимого для катализа соответствующей метаболической реакции, что привело к общему предположению, что гены определяют синтез ферментов.

09, когда выяснилось, что наследственное заболевание человека фенилкетонурия (см. Молекулярная медицина в главе 2) возникает в результате генетического дефекта метаболизма аминокислоты фенилаланина. Было высказано предположение, что этот дефект является результатом дефицита фермента, необходимого для катализа соответствующей метаболической реакции, что привело к общему предположению, что гены определяют синтез ферментов.

Более четкие доказательства связи генов с синтезом ферментов были получены в экспериментах Джорджа Бидла и Эдварда Татума, проведенных в 1919 г.41 с грибком Neurospora crassa . В лаборатории Neurospora можно выращивать на минимальной или богатой среде, аналогичной тем, которые обсуждались в главе 1 для выращивания E . кишечная палочка . Для Neurospora минимальные среды состоят только из солей, глюкозы и биотина; богатые среды дополнены аминокислотами, витаминами, пуринами и пиримидинами. Бидл и Татум выделили мутанты Neurospora , которые нормально росли на богатой среде, но не могли расти на минимальной среде. Было обнаружено, что каждому мутанту для роста требуется определенная пищевая добавка, такая как определенная аминокислота. Кроме того, потребность в конкретной пищевой добавке коррелировала с неспособностью мутанта синтезировать это конкретное соединение. Таким образом, каждая мутация приводила к дефициту определенного метаболического пути. Поскольку было известно, что такие метаболические пути регулируются ферментами, из этих экспериментов был сделан вывод, что каждый ген определяет структуру одного фермента — гипотеза один ген — один фермент . В настоящее время известно, что многие ферменты состоят из нескольких полипептидов, поэтому в настоящее время общепринятым утверждением этой гипотезы является то, что каждый ген определяет структуру одной полипептидной цепи.

Было обнаружено, что каждому мутанту для роста требуется определенная пищевая добавка, такая как определенная аминокислота. Кроме того, потребность в конкретной пищевой добавке коррелировала с неспособностью мутанта синтезировать это конкретное соединение. Таким образом, каждая мутация приводила к дефициту определенного метаболического пути. Поскольку было известно, что такие метаболические пути регулируются ферментами, из этих экспериментов был сделан вывод, что каждый ген определяет структуру одного фермента — гипотеза один ген — один фермент . В настоящее время известно, что многие ферменты состоят из нескольких полипептидов, поэтому в настоящее время общепринятым утверждением этой гипотезы является то, что каждый ген определяет структуру одной полипептидной цепи.

Идентификация ДНК как генетического материала

Понимание хромосомной основы наследственности и взаимоотношений между генами и ферментами само по себе не дает молекулярного объяснения гена. Хромосомы содержат белки, а также ДНК, и первоначально считалось, что гены — это белки. Первые доказательства, ведущие к идентификации ДНК как генетического материала, были получены в результате исследований бактерий. Эти эксперименты представляют собой прототип современных подходов к определению функции генов путем введения в клетки новых последовательностей ДНК, как будет обсуждаться далее в этой главе.

Первые доказательства, ведущие к идентификации ДНК как генетического материала, были получены в результате исследований бактерий. Эти эксперименты представляют собой прототип современных подходов к определению функции генов путем введения в клетки новых последовательностей ДНК, как будет обсуждаться далее в этой главе.

Эксперименты, определяющие роль ДНК, были проведены на основе исследований бактерии, вызывающей пневмонию ( Pneumococcus ). Вирулентные штаммы Pneumococcus окружены полисахаридной капсулой, которая защищает бактерии от атаки иммунной системы хозяина. Поскольку капсула придает бактериальным колониям гладкий вид в культуре, инкапсулированные штаммы обозначаются S. Мутантные штаммы, утратившие способность образовывать капсулу (обозначаемые R), образуют в культуре колонии с неровными краями и больше не смертельны при инокуляции мышам. В 1928 было замечено, что у мышей, инокулированных неинкапсулированными (R) бактериями плюс убитыми нагреванием инкапсулированными (S) бактериями, развилась пневмония, и они умерли. Важно отметить, что бактерии, которые затем были выделены из этих мышей, относились к S-типу. Последующие эксперименты показали, что бесклеточный экстракт S-бактерий также способен преобразовывать (или трансформировать) R-бактерии в S-состояние. Таким образом, вещество в экстракте S (называемое трансформирующим принципом) было ответственно за индукцию генетического трансформация R в S бактерий.

Важно отметить, что бактерии, которые затем были выделены из этих мышей, относились к S-типу. Последующие эксперименты показали, что бесклеточный экстракт S-бактерий также способен преобразовывать (или трансформировать) R-бактерии в S-состояние. Таким образом, вещество в экстракте S (называемое трансформирующим принципом) было ответственно за индукцию генетического трансформация R в S бактерий.

В 1944 г. Освальд Эйвери, Колин Маклауд и Маклин Маккарти установили, что трансформирующим принципом является ДНК, очистив ее от бактериальных экстрактов и продемонстрировав, что активность трансформирующего принципа устраняется ферментативным расщеплением ДНК, но не расщеплением ДНК. белки (). Хотя эти исследования не сразу привели к признанию ДНК в качестве генетического материала, в течение нескольких лет они были расширены за счет экспериментов с бактериальными вирусами. В частности, было показано, что, когда бактериальный вирус инфицирует клетку, для репликации вируса в клетку должна проникнуть вирусная ДНК, а не вирусный белок. Более того, родительская вирусная ДНК (но не белок) передается дочерним вирусным частицам. Совпадение этих результатов с продолжающимися исследованиями активности ДНК в бактериальной трансформации привело к принятию идеи, что ДНК является генетическим материалом.

Более того, родительская вирусная ДНК (но не белок) передается дочерним вирусным частицам. Совпадение этих результатов с продолжающимися исследованиями активности ДНК в бактериальной трансформации привело к принятию идеи, что ДНК является генетическим материалом.

Рисунок 3.6

Перенос генетической информации с помощью ДНК. ДНК выделяют из патогенного штамма Pneumococcus , который окружен капсулой и образует гладкие колонии (S). Добавление очищенной ДНК S к культуре непатогенных, неинкапсулированных бактерий (R (подробнее…)

Структура ДНК

Наше понимание трехмерной —-мерной структуры ДНК, полученное в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Фрэнсис Крик, был основой современной молекулярной биологии. Во время работы Уотсона и Крика ДНК была известна как полимер, состоящий из четырех оснований нуклеиновых кислот — двух пуринов (аденина [A] и гуанина [G]). и два пиримидина (цитозин [C] и тимин [T]), связанные с фосфорилированными сахарами. Учитывая центральную роль ДНК как генетического материала, выяснение ее трехмерной структуры оказалось критически важным для понимания ее функции. Рассмотрение Уотсоном и Криком на проблему сильно повлияло описание Лайнусом Полингом водородных связей и α-спирали, общего элемента вторичной структуры белков (см. главу 2). Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Анализ этих данных показал, что молекула ДНК представляет собой спираль, которая поворачивается каждые 3,4 нм. Кроме того, данные показали, что расстояние между соседними основаниями составляет 0,34 нм, поэтому на один виток спирали приходится десять оснований. Важным открытием было то, что диаметр спирали составляет примерно 2 нм, что позволяет предположить, что она состоит не из одной, а из двух цепей ДНК.

Рассмотрение Уотсоном и Криком на проблему сильно повлияло описание Лайнусом Полингом водородных связей и α-спирали, общего элемента вторичной структуры белков (см. главу 2). Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Анализ этих данных показал, что молекула ДНК представляет собой спираль, которая поворачивается каждые 3,4 нм. Кроме того, данные показали, что расстояние между соседними основаниями составляет 0,34 нм, поэтому на один виток спирали приходится десять оснований. Важным открытием было то, что диаметр спирали составляет примерно 2 нм, что позволяет предположить, что она состоит не из одной, а из двух цепей ДНК.

На основе этих данных Уотсон и Крик построили свою модель ДНК (). Центральная особенность модели заключается в том, что ДНК представляет собой двойную спираль с сахаро-фосфатными остовами снаружи молекулы. Основания находятся внутри, ориентированы так, что водородные связи образуются между пуринами и пиримидинами в противоположных цепях. Спаривание оснований очень специфично: A всегда сочетается с T, а G с C. Эта специфичность объясняет более ранние результаты Эрвина Чаргаффа, который проанализировал состав различных ДНК и обнаружил, что количество аденина всегда равно количеству аденина. тимина, а количество гуанина к количеству цитозина. Из-за этого специфического спаривания оснований две цепи молекулы ДНК комплементарны: каждая цепь содержит всю информацию, необходимую для определения последовательностей оснований на другой.

Эта специфичность объясняет более ранние результаты Эрвина Чаргаффа, который проанализировал состав различных ДНК и обнаружил, что количество аденина всегда равно количеству аденина. тимина, а количество гуанина к количеству цитозина. Из-за этого специфического спаривания оснований две цепи молекулы ДНК комплементарны: каждая цепь содержит всю информацию, необходимую для определения последовательностей оснований на другой.

Рисунок 3.7

Структура ДНК.

Репликация ДНК

Открытие комплементарного спаривания оснований между цепями ДНК сразу же предложило молекулярное решение вопроса о том, как генетический материал может управлять своей собственной репликацией — процессом, который требуется каждый раз, когда клетка делится. Было высказано предположение, что две нити молекулы ДНК могут разделяться и служить матрицами для синтеза новых комплементарных цепей, последовательность которых будет определяться специфичностью спаривания оснований (). Процесс называется полуконсервативная репликация , потому что одна цепь родительской ДНК консервативна в каждой молекуле ДНК потомства.

Рисунок 3.8

Полуконсервативная репликация ДНК. Две нити родительской ДНК разделяются, и каждая служит матрицей для синтеза новой дочерней цепи путем комплементарного спаривания оснований.

Прямая поддержка полуконсервативной репликации ДНК была получена в 1958 г. в результате элегантных экспериментов, проведенных Мэтью Мезельсоном и Франком Сталем, в которых ДНК была помечена изотопами, изменяющими ее плотность (). Е . coli сначала выращивали на средах, содержащих тяжелый изотоп азота ( 15 N) вместо нормального легкого изотопа ( 14 N). Следовательно, ДНК этих бактерий содержала 15 N и была тяжелее ДНК бактерий, выращенных при 14 N. Такую тяжелую ДНК можно было отделить от ДНК, содержащей 14 N, равновесным центрифугированием в градиенте плотности CsCl. Эта способность отделять тяжелую ( 15 N) ДНК от легкой ( 14 N) ДНК позволила изучить синтез ДНК. Е . coli , которые были выращены в среде 15 N, переносили на среду, содержащую 14 N, и давали возможность повториться еще раз. Затем их ДНК экстрагировали и анализировали центрифугированием в градиенте плотности CsCl. Результаты этого анализа показали, что вся тяжелая ДНК была заменена вновь синтезированной ДНК с плотностью, промежуточной между плотностью тяжелой ( 15 Н) и легкой ( 14 N) Молекулы ДНК. Подразумевалось, что во время репликации две родительские нити тяжелой ДНК разделялись и служили матрицами для вновь синтезированных дочерних нитей легкой ДНК, давая двухцепочечные молекулы промежуточной плотности. Таким образом, этот эксперимент предоставил прямые доказательства полуконсервативной репликации ДНК, ясно подчеркнув важность комплементарного спаривания оснований между нитями двойной спирали.

coli , которые были выращены в среде 15 N, переносили на среду, содержащую 14 N, и давали возможность повториться еще раз. Затем их ДНК экстрагировали и анализировали центрифугированием в градиенте плотности CsCl. Результаты этого анализа показали, что вся тяжелая ДНК была заменена вновь синтезированной ДНК с плотностью, промежуточной между плотностью тяжелой ( 15 Н) и легкой ( 14 N) Молекулы ДНК. Подразумевалось, что во время репликации две родительские нити тяжелой ДНК разделялись и служили матрицами для вновь синтезированных дочерних нитей легкой ДНК, давая двухцепочечные молекулы промежуточной плотности. Таким образом, этот эксперимент предоставил прямые доказательства полуконсервативной репликации ДНК, ясно подчеркнув важность комплементарного спаривания оснований между нитями двойной спирали.

Рисунок 3.9

Экспериментальная демонстрация полуконсервативной репликации. Бактерии, выращенные в среде, содержащей нормальный изотоп азота ( 14 N) переносят на среду, содержащую тяжелый изотоп ( 15 N) и выращивают на этой среде несколько поколений.