|

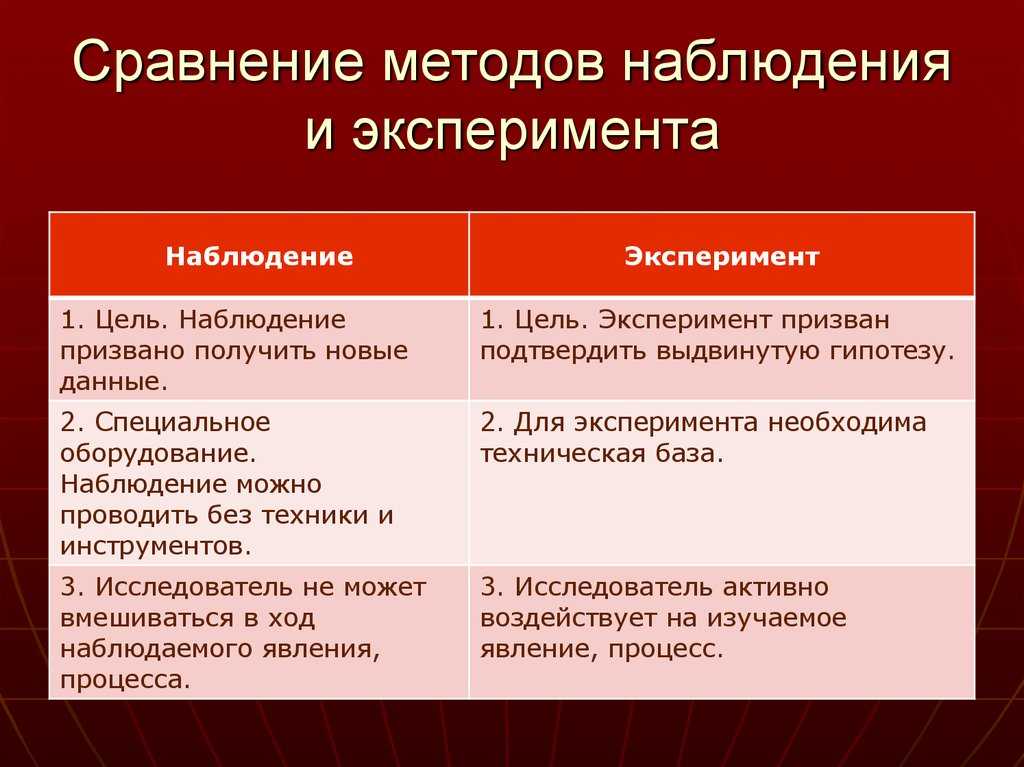

Эксперимент — это метод научного познания, при помощи которого исследуются явления реально-предметной действительности в определённых (заданных), воспроизводимых условиях путём их контролируемого изменения. Экспериментальное исследование относится к эмпирическим научным методам и представляет собой разновидность опыта, имеющего целенаправленно познавательный, методический характер. Эксперимент занимает ведущее место среди методов научного познания (см. Методы научного познания) и часто выполняет функцию критерия истинности научного знания в целом. В отличие от такого метода научно-практического познания как наблюдение (которое непосредственно связано с методом эксперимента), эксперимент осуществляется на основе теории (см. Теория), определяющей постановку задач исследования и интерпретацию его результатов. В эксперименте исследователь активно вмешивается в протекание изучаемого процесса с целью получить о нём определённые знания.

Основные логико-практические элементы экспериментальной процедуры следующие:

Эксперимент как метод исследования возник в естествознании Нового времени (У. Гилберт, Г. Галилей). Впервые он получил философское осмысление в трудах Ф. Бэкона, разработавшего и первую классификацию экспериментов. До этого формы языка и рационально-предметной деятельности были одинаковыми и для вненаучной практики, и для науки, различаясь лишь по целевому использованию (это различение терминологически фиксируется противопоставлением практического эмпирическому), а специфика научного познания усматривалась в психологических аспектах деятельности учёного.

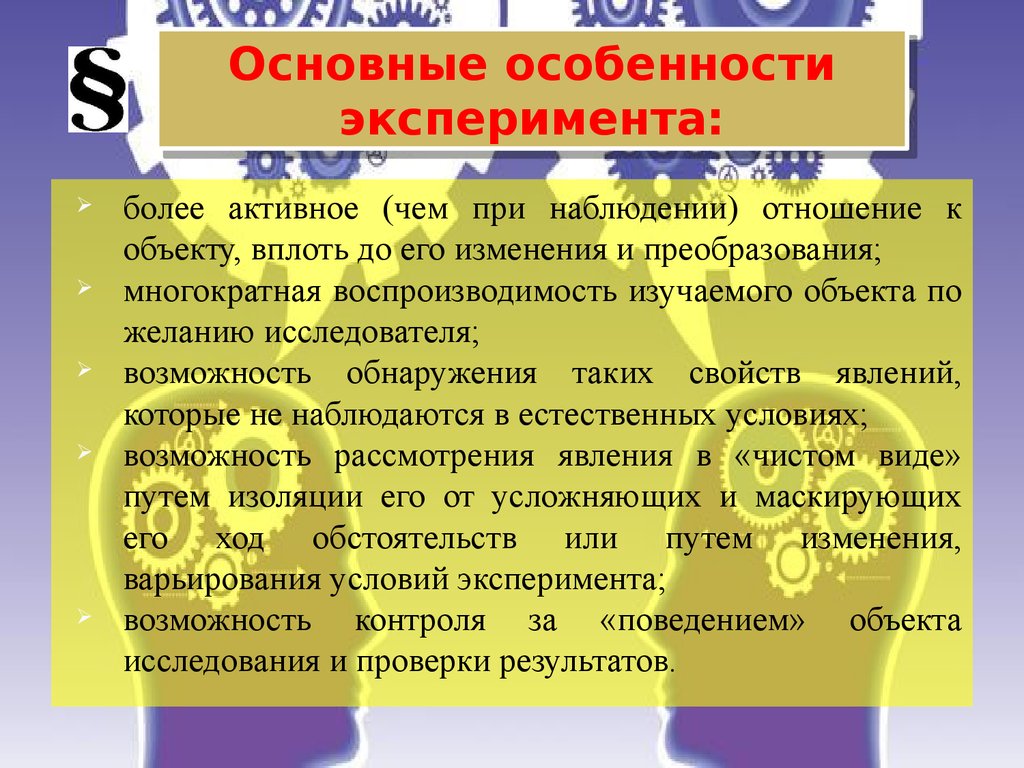

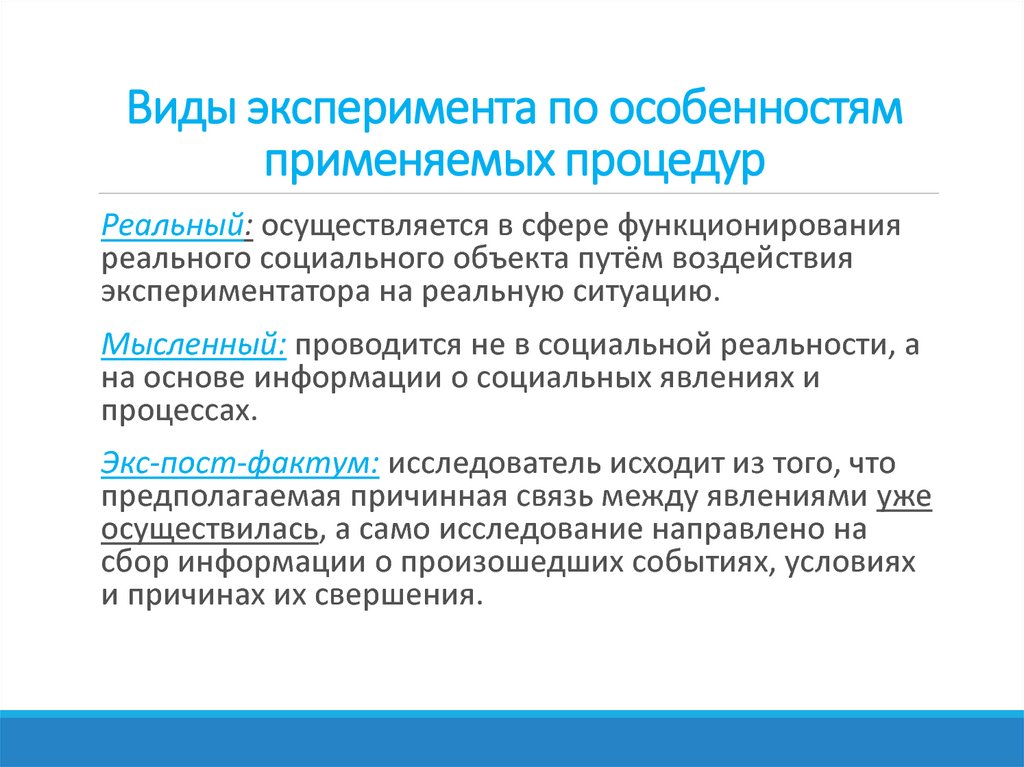

Современная наука (см. Наука) использует разнообразные виды эксперимента. Особенно велика его роль в естественных науках. В сфере фундаментальных исследований простейший тип эксперимента — качественный эксперимент, имеющий целью установить наличие или отсутствие предполагаемого научной теорией явления (см. Качество). Более сложен измерительный эксперимент, выявляющий количественную определённость какого-либо свойства объекта (см. Количество, Измерение). Нередко главной задачей эксперимента служит проверка В XX веке с развитием научного знания о социальных явлениях в связи с потребностями общественной практики, в частности в связи с потребностями совершенствования организации и управления обществом, всё большее значение начинают приобретать и социальные эксперименты. Социальный эксперимент, будучи методом исследования, вместе с тем выполняет функцию оптимизации социальных систем (см. Общество). Он одновременно принадлежит и к сфере науки и к сфере социального управления, помогая проектировать и внедрять в жизнь новые социальные формы. Основные характеристики экспериментальной стратегии, определяющей место и смысл разных (частных) видов эксперимента (исследовательский, проверочный, демонстрационный, качественный, решающий, модельный, мысленный), могут быть сведены к следующим:

|

|

|

|

|

Виды эксперимента

Используй поиск, чтобы найти научные материалы и собрать список литературы

База статей справочника включает в себя статьи написанные экспертами Автор24, статьи из научных журналов и примеры студенческих работ из различных вузов страны

Содержание статьи

1. Лабораторный эксперимент

2. Естественный эксперимент

3. Полевой эксперимент

Эксперименты в психологии подразделяются на несколько видов.

По способам проведения различают:

- Лабораторный эксперимент

- Естественный эксперимент

- Полевой эксперимент

- Пилотажный эксперимент

- Подтверждающий эксперимент

Лабораторный эксперимент

Проходит в специально подготовленных условиях. Исследователь осознанно и запланированно влияет на объект исследования, для того чтобы переменить его состояние и ощущения.

Исследователь осознанно и запланированно влияет на объект исследования, для того чтобы переменить его состояние и ощущения.

Плюсами данного метода считают жесткий контроль над всеми показателями, а также использование специализированной аппаратуры для измерений.

Минусами этого эксперимента можно назвать сложности воспроизведения полученных результатов в ситуации реальной жизни. Испытуемый, находясь в процессе наблюдения, обязательно оповещен обо всех деталях участия, что служит причиной появления искажения его мотиваций.

Естественный эксперимент

Проходит в обычных жизненных условиях. Плюсами можно считать то, что исследование объекта реализовывается в обычной жизни, поэтому приобретенные результаты можно легко перенести в реальную жизнь. Испытуемые чаще всего не знают об участии в исследовании, при этом нет искажения мотивации.

Минусами данного эксперимента служит нереальность контроля над всеми показателями, а также присутствие постороннего влияния из окружающего мира.

Полевой эксперимент

Проходит по плану естественного. Причем, возможно применение стационарной аппаратуры для более точного фиксирования полученных данных. Все испытуемые оповещены об участии в исследованиях, при этом привычная обстановка уменьшает уровень искажения мотивации.

В соответствии с целями проведения экспериментов их подразделяют на:

- Поисковый эксперимент – его основой служит нахождение причинно-следственных взаимосвязей между произошедшими явлениями. Он осуществляется на первоначальном этапе эксперимента, помогает формулировать гипотезы, выделять побочные переменные данные и устанавливать способы контроля над ними.

- Пилотажный эксперимент— служит пробным экспериментом, первым в серии. Проводят на маленькой группе, без жесткого контроля переменных показателей. Этот эксперимент дает возможность устранять важные ошибки в описании гипотезы, а также сформулировать цель и откорректировать методы ведения наблюдений.

- Подтверждающий эксперимент— обращен на установление функциональной связи и корректировку количественных отношений со всеми переменными. Он проходит на завершающем этапе.

По методам воздействия эксперименты подразделяются на:

Констатирующие – включают в себя замер состояния объекта (человека или группы) до влияния на него, диагностику первоначального состояния и определение причинно-следственной взаимосвязи между явлениями. Цель такого эксперимента определена внедрением способов инициативного развития или вырабатывания определенных свойств у личности.

Контрольный эксперимент – необходим для вторичного замера состояния объекта (человека или группы) и сопоставление результата с исходным состоянием.

По результатам воздействия на независимые переменные данные выделяют:

Спровоцированный эксперимент – способ, при котором специально меняется показатель независимой переменной, а наблюдаемые данные (ответная реакция личности) при этом называют спровоцированными результатами.

Замечание 1

Независимая переменная — это показатель, который преднамеренно выбирается экспериментатором для выяснения его воздействия на показатель зависимой переменной.

Эксперимент, на который ссылаются – способ, при котором видоизменение независимой переменной проходит без вторжения экспериментатора. Его используют, если независимая переменная влияет на состояние человека. Если влияние на испытуемого может вызвать отрицательное физическое или психическое нарушение, тогда такой эксперимент запрещен.

Сообщество экспертов Автор24

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 27.07.2022

Выполнение любых типов работ по психологии

Заказать ВКР по психологии Сочинение на тему зависть — плод слабости и несвободы Реферат по психологии на тему экзистенциальная исполненность личности Реферат по психологии на тему психология как наука управления людьми Курсовая работа на тему исследование самооценки в психологии Отчет по практике по психологии Реферат по психологии общения Реферат по психологии на тему стресс и стрессоустойчивость Реферат на тему общение Реферат на тему психология личности

Подбор готовых материалов по теме

Дипломные работы Курсовые работы Выпускные квалификационные работы Рефераты Сочинения Доклады Эссе Отчеты по практике Решения задач Контрольные работы

Психологические эксперименты

Человек и особенности его личности уже не одно столетие являются объектом интереса и изучения великих умов человечества. И с самого начала развития психологической науки и до наших дней люди сумели развить и существенно улучшить свои навыки в этом непростом, но захватывающем деле.

И с самого начала развития психологической науки и до наших дней люди сумели развить и существенно улучшить свои навыки в этом непростом, но захватывающем деле.

Поэтому сейчас для получения достоверных данных в изучении особенностей психики человека и его личности люди пользуются большим количеством самых разных способов и методов исследования в психологии. И одним из методов, получивших наибольшую популярность и зарекомендовавших себя с самой практической стороны, является психологический эксперимент.

Отдельные примеры самых известных, интересных и даже антигуманных и шокирующих социально-психологических экспериментов, которые проводились над людьми, мы решили рассмотреть независимо от общего материала, в силу их важности и значимости. Но в начале этой части нашего курса мы ещё раз вспомним о том, что такое психологический эксперимент и каковы его особенности, а также вкратце затронем виды и характеристики эксперимента.

Что такое эксперимент?

Эксперимент в психологии – это определённый опыт, который проводится в специальных условиях, с целью получения психологических данных путём вмешательства исследователя в процесс деятельности испытуемого. Исследователем в процессе эксперимента может выступать и ученый-специалист, и простой обыватель.

Исследователем в процессе эксперимента может выступать и ученый-специалист, и простой обыватель.

Основными характеристиками и особенностями эксперимента являются:

- Возможность изменения какой-либо переменной и создания новых условий для выявления новых закономерностей;

- Возможность выбрать точку отсчёта;

- Возможность неоднократного проведения;

- Возможность включать в состав эксперимента другие методы психологических исследований: тест, опрос, наблюдение и другие.

Сам же эксперимент может быть нескольких видов: лабораторный, естественный, пилотажный, явный, скрытый и т.д.

Если вы не изучали первые уроки нашего курса, то наверняка вам будет интересно узнать, что более подробно ознакомиться с экспериментом и другими методами исследований в психологии вы можете в нашем уроке «Методы психологии». Сейчас же мы переходим к рассмотрению самых известных психологических экспериментов.

Самые известные психологические эксперименты

- Хоторнский эксперимент

- Эксперимент Милгрэма

- Стэнфордский тюремный эксперимент

- Эксперимент Рингельмана

- Эксперимент «Я и другие»

- «Чудовищный» эксперимент

- Проект «Аверсия»

- Эксперименты Лэндиса

- Крошка Альберт

- Приобретённая (выученная) беспомощность

- Мальчик, воспитанный как девочка

1

Хоторнский эксперимент

Под названием Хоторнский эксперимент понимается ряд социально-психологических экспериментов, которые проводились с 1924 по 1932 годы в американском городе Хоторн на фабрике «Western Electrics» группой исследователей, во главе которых был психолог Элтон Мэйо. Предпосылкой для проведения эксперимента послужило снижение производительности труда среди рабочих фабрики.

Предпосылкой для проведения эксперимента послужило снижение производительности труда среди рабочих фабрики.

Исследования, которые проводились по этому вопросу, не смогли объяснить причины этого снижения. Т.к. руководство фабрики было заинтересовано в том, чтобы поднять производительность, учёным была дана полная свобода действий. Их целью было выявить зависимость между физическими условиями работы и эффективностью работников.

После долгих исследований учёные пришли к выводу, что на производительность труда влияют социальные условия и, главным образом, возникновение интереса работников к процессу работы, как следствие их осведомлённости о своём участии в эксперименте.

Один лишь факт того, что работники выделяются в отдельную группу и к ним проявляется особое внимание со стороны учёных и руководителей уже влияет на эффективность работников. Кстати говоря, в процессе Хоторнского эксперимента был выявлен эффект Хоторна, а сам эксперимент повысил авторитет психологических исследований как научных методов.

Зная о результатах Хоторнского эксперимента, а также об эффекте, мы можем применить эти знания на практике, а именно: оказать положительное воздействие на свою деятельность и деятельность других людей. Родители могут улучшить развитие своих детей, педагоги могут повысить успеваемость учащихся, работодатели – эффективность своих работников и производительность труда.

Для этого можно попробовать объявить о том, что будет проходить некий эксперимент, а люди, которым вы это объявляете – его важная составляющая. С этой же целью можно применить внедрение каких-либо инноваций. Но об этом вы можете более подробно узнать отсюда.

А узнать подробности Хоторнского эксперимента вы можете здесь.

2

Эксперимент Милгрэма

Эксперимент Милгрэма был впервые описан американским социальным психологом в 1963 году. Его целью было выяснить, сколько страданий могут причинить одни люди другим, причём невинным людям, при условии, если это является их рабочими обязанностями.

Участникам эксперимента сказали, что исследуется влияние боли на память. А участниками были сам экспериментатор, реальный испытуемый («учитель») и актёр, который играл роль другого испытуемого («ученика»). «Ученик» должен был заучивать слова из списка, а «учитель» – проверять его память и, в случае ошибки, наказывать электрическим разрядом, каждый раз увеличивая его силу.

Изначально эксперимент Милгрэма проводился для того, чтобы выяснить, как жители Германии могли принимать участие в уничтожении огромного количества людей во время нацистского террора. В итоге, эксперимент наглядно продемонстрировал неспособность людей (в данном случае «учителей») противостоять начальнику (исследователю), приказывавшему продолжать выполнение «работы», несмотря на то, что «ученику» причиняются страдания.

В результате эксперимента было выявлено, что в сознании человека глубоко укоренена необходимость подчинения авторитетам, даже при условии внутреннего конфликта и моральных страданий. Сам же Милгрэм отмечал, что под давлением авторитета адекватные взрослые люди способны зайти очень далеко.

Если мы на какое-то время задумаемся, то увидим, что, на самом деле, результаты эксперимента Милгрэма говорят нам, помимо всего прочего, о неспособности человека самостоятельно решать что ему делать и как себя вести, когда «над ним» стоит кто-то выше по рангу, статусу и т.п. Проявление этих особенностей человеческой психики, к сожалению, очень часто приводит к плачевным результатам.

Чтобы наше общество можно было назвать по настоящему цивилизованным, люди должны научиться всегда руководствоваться человеческим отношением друг к другу, а также этическими нормами и моральными принципами, которые диктует им их совесть, а не авторитет и власть других людей.

Ознакомиться с деталями эксперимента Милгрэма вы можете здесь.

3

Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент проводился американским психологом Филиппом Зимбардо в 1971 году в Стэнфорде. В нём исследовалась реакция человека на условия тюремного заключения, ограничение свободы и влияние на его поведение навязанной социальной роли. Финансирование осуществлялось ВМФ США для того, чтобы объяснить причины конфликтов в морской пехоте и исправительных учреждениях ВМФ. Для эксперимента были отобраны мужчины, часть которых стала «заключёнными», а другая часть – «охранниками».

Финансирование осуществлялось ВМФ США для того, чтобы объяснить причины конфликтов в морской пехоте и исправительных учреждениях ВМФ. Для эксперимента были отобраны мужчины, часть которых стала «заключёнными», а другая часть – «охранниками».

«Охранники» и «заключённые» очень быстро вжились в роли, а ситуации в импровизированной тюрьме подчас возникали очень опасные. В трети «охранников» проявлялись садистские наклонности, а «заключённые» получили сильнейшие моральные травмы. Эксперимент, рассчитанный на две недели, остановили уже через шесть дней, т.к. он начал выходить из-под контроля. Стэнфордский тюремный эксперимент нередко сравнивают с описанным нами выше экспериментом Милгрэма.

В реальной жизни можно увидеть, как какая-либо оправдывающая идеология, поддерживаемая государством и социумом, может сделать людей чрезмерно восприимчивыми и покорными, а власть авторитетов оказывает сильнейшее воздействие на личность и психику человека. Понаблюдайте за собой, и вы увидите наглядное подтверждение тому, как определённые условия и ситуации влияют на ваше внутренне состояние и формируют поведение сильнее внутренних особенностей вашей личности.

Очень важно уметь всегда оставаться собой и помнить о своих ценностях, чтобы не поддаваться влиянию внешних факторов. И сделать это можно лишь с помощью постоянного самоконтроля и осознанности, которые, в свою очередь, нуждаются в регулярной и систематической тренировке.

Подробности Стэнфордского тюремного эксперимента можно найти, перейдя по этой ссылке.

4

Эксперимент Рингельмана

Эксперимент Рингельмана (он же эффект Рингельмана) был впервые описан в 1913 году, а проведён в 1927 году французским профессором сельскохозяйственной инженерии Максимилианом Рингельманом. Данный эксперимент был проведён из любопытства, но выявил закономерность сокращения производительности людей в зависимости от увеличения количества людей в той группе, в которой они работают.

Для эксперимента осуществлялась случайная подборка разного количества людей для выполнения определённой работы. В первом случае это было поднятие тяжестей, а во втором – перетягивание каната.

Один человек мог поднять максимально, например, тяжесть весом в 50 кг. Следовательно, два человека должны были суметь поднять 100 кг, т.к. результат должен прямо пропорционально возрасти. Но эффект был иным: два человека смогли поднять лишь 93% от того веса, 100% которого могли поднять поодиночке. Когда группу людей увеличили до восьми человек, они подняли только 49% веса. В случае с перетягиванием каната эффект был тот же самый: увеличение количества людей снижало процент эффективности.

Можно сделать вывод, что когда мы рассчитываем только на собственные силы, то и к достижению результата прилагаем максимальные усилия, а когда работаем в группе, то нередко надеемся на кого-то другого. Проблема заключается в пассивности действий, причём эта пассивность больше социальная, нежели физическая.

Одиночная работа вызывает в нас рефлекс добиться максимума от себя самих, а в групповой работе результат не так значим. Поэтому, если вам нужно сделать что-то очень важное, то лучше всего надеяться только на себя и не рассчитывать на помощь других людей, ведь тогда вы выложитесь «по полной» и добьётесь своего, да и другим людям не так важно то, что важно вам.

Больше информации об эксперименте/эффекте Рингельмана можно найти здесь.

5

Эксперимент «Я и другие»

«Я и другие» это советский научно-популярный фильм 1971 года, в котором представлены съёмки нескольких психологических экспериментов, ход которых комментирует диктор. Эксперименты в фильме отображают влияние мнения окружающих на человека и его способность додумывать то, что он не сумел запомнить. Все эксперименты подготовила и провела психолог Валерия Мухина.

Эксперименты, показанные в фильме:

- «Нападение»: испытуемые должны описать детали импровизированного нападения и вспомнить приметы нападавших.

- «Учёный или убийца»: испытуемым демонстрируют портрет одного и того же человека, предварительно представив его учёным или убийцей. Участники должны составить психологический портрет этого человека.

- «Обе белые»: на стол перед участниками-детьми ставят чёрную и белую пирамидки.

Трое из детей говорят, что обе пирамидки белые, проверяя четвёртого на внушаемость. Результаты эксперимента очень интересные. Позднее этот эксперимент был проведён с участием взрослых людей.

Трое из детей говорят, что обе пирамидки белые, проверяя четвёртого на внушаемость. Результаты эксперимента очень интересные. Позднее этот эксперимент был проведён с участием взрослых людей. - «Сладкая солёная каша»: три четверти каши в тарелке сладкие, а одна – солёная. Троим детям дают кашу, и они говорят, что она сладкая. Четвёртому дают солёный «участок». Задача: проверить, какой назовёт кашу ребёнок, попробовавший солёный «участок», когда трое остальных говорят, что она сладкая, тем самым, проверив важность общественного мнения.

- «Портреты»: участникам показывают 5 портретов и просят выяснить, есть ли среди них два фото одного и того же человека. При этом, все участники, кроме одного, который пришёл позже, должны сказать, что два разных фото – это фото одного и того же человека. Сутью эксперимента также является узнать, как влияет мнение большинства на мнение одного.

- «Тир»: перед школьником находятся две мишени.

Если он выстрелит в левую, то выпадет рубль, который он сможет забрать себе, если в правую, то рубль пойдёт на нужды класса. В левой мишени изначально сделано больше отметок о попаданиях. Нужно выяснить, в какую мишень будет стрелять школьник, если видит, что многие его товарищи стреляли в левую мишень.

Если он выстрелит в левую, то выпадет рубль, который он сможет забрать себе, если в правую, то рубль пойдёт на нужды класса. В левой мишени изначально сделано больше отметок о попаданиях. Нужно выяснить, в какую мишень будет стрелять школьник, если видит, что многие его товарищи стреляли в левую мишень.

Подавляющее большинство результатов экспериментов, проводимых в фильме, показало, что для людей (как для детей, так и для взрослых) очень важно то, что говорят другие и их мнение. Так и в жизни: очень часто мы отказываемся от своих убеждений и мнений, когда видим что мнение остальных не совпадает с нашим собственным. Т.е., можно сказать, что мы теряем себя среди остальных.

По этой причине многие люди не добиваются своих целей, предают свои мечты, идут на поводу у общественности. Нужно уметь в любых условиях сохранять свою индивидуальность и всегда думать только своей головой. Ведь, в первую очередь, хорошую службу это сослужит именно вам.

Прочитать о фильме «Я и другие» более подробно, а также посмотреть сам фильм можно на этой странице.

Кстати, в 2010 году был сделан ремейк данного фильма, в котором были представлены те же эксперименты. При желании вы можете найти оба этих фильма в Интернете.

6

«Чудовищный» эксперимент

Чудовищный, по своей сути, эксперимент был проведён в 1939 году в США психологом Уэнделлом Джонсоном и его аспиранткой Мэри Тюдор для того, чтобы выяснить, насколько дети подвержены внушению. Для эксперимента были выбраны 22 ребёнка-сироты из города Дэвенпорт. Их разделили на две группы. Детям из первой группы говорили о том, как замечательно и правильно они говорят, и всячески хвалили. Вторую половину детей убеждали, что их речь полна недостатков, и называли их жалкими заиками.

Результаты этого чудовищного эксперимента также были чудовищными: у большинства детей из второй группы, которые не имели никаких дефектов речи, начали развиваться и укоренились все симптомы заикания, сохранявшиеся на протяжении всей их дальнейшей жизни. Сам же эксперимент очень долго скрывали от общественности, чтобы не повредить репутации доктора Джонсона. Потом, всё же, люди узнали об этом эксперименте. Позже, кстати говоря, подобные эксперименты проводили нацисты над заключёнными концлагерей.

Потом, всё же, люди узнали об этом эксперименте. Позже, кстати говоря, подобные эксперименты проводили нацисты над заключёнными концлагерей.

Глядя на жизнь современного общества, порой поражаешься тому, как воспитывают своих детей родители в наши дни. Нередко можно увидеть, как они ругают своих детей, оскорбляют их, обзывают, называют очень неприятными словами. Не удивительно, что из маленьких детей вырастают люди со сломанной психикой и отклонениями в развитии. Нужно понимать, что всё то, что мы говорим нашим детям, и, тем более, если мы говорим это часто, со временем найдёт своё отражение в их внутреннем мире и становлении их личности.

Нужно тщательно следить за всем, что мы говорим свои детям, как мы с ними общаемся, какую самооценку формируем и какие ценности прививаем. Только здоровое воспитание и настоящая родительская любовь могут сделать наших сыновей и дочерей адекватными людьми, готовыми к взрослой жизни и способными стать частью нормального и здорового общества.

Более подробная информация о «чудовищном» эксперименте есть здесь.

7

Проект «Аверсия»

Этот страшный проект проводился с 1970 по 1989 года в армии ЮАР под «предводительством» полковника Обри Левина. Это была секретная программа, направленная на то, чтобы очистить ряды южно-африканской армии от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Участниками» эксперимента, согласно официальным данным, стали около 1000 человек, хотя точное число жертв неизвестно. Для достижения «благой» цели учёные использовали множество средств: от наркотиков и электрошоковой терапии до кастрации химическими препаратами и операций по перемене пола.

Проект «Аверсия» потерпел неудачу: изменить сексуальную ориентацию военнослужащих оказалось невозможно. А сам «подход» не был основан ни на каких научных данных о гомосексуальности и транссексуальности. Многие жертвы этого проекта так и не смогли реабилитироваться. Некоторые покончили с жизнью самоубийством.

Конечно, этот проект касался только лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Но если говорить о тех, кто отличается от остальных вообще, то мы часто можем видеть, что общество не желает принимать людей «не похожих» на остальных. Даже малейшее проявление индивидуальности может стать причиной насмешек, неприязни, непонимания и даже агрессии со стороны большинства «нормальных». Каждый человек это индивидуальность, личность, обладающая своими особенностями и психическими свойствами.

Даже малейшее проявление индивидуальности может стать причиной насмешек, неприязни, непонимания и даже агрессии со стороны большинства «нормальных». Каждый человек это индивидуальность, личность, обладающая своими особенностями и психическими свойствами.

Внутренний мир каждого человека это целая вселенная. Мы не имеем права говорить людям, как им нужно жить, говорить, одеваться и т.д. Мы не должны пытаться их изменить, если их «неправильность», конечно, не наносит вреда жизни и здоровью окружающих. Мы должны принимать всех такими, какие они есть, невзирая на их половую, религиозную, политическую и даже сексуальную принадлежность. У каждого есть право быть самим собой.

Больше подробностей о проекте «Аверсия» можно найти по этой ссылке.

8

Эксперименты Лэндиса

Эксперименты Лэндиса также имеют название «Спонтанные выражения лиц и подчинённость». Цикл этих экспериментов был проведён психологом Карини Лэндисом в Миннесоте в 1924 году. Целью эксперимента было выявление общих закономерностей работы групп лицевых мышц, которые отвечают за выражение эмоций, а также поиск мимики, характерной для этих эмоций. Участниками экспериментов были студенты Лэндиса.

Участниками экспериментов были студенты Лэндиса.

Для более отчётливого отображения мимики на лицах испытуемых были нарисованы специальные линии. После этого им предъявлялось что-либо способное вызвать сильные эмоциональные переживания. Для отвращения студенты нюхали аммиак, для возбуждения они смотрели порнографические картинки, для удовольствия – слушали музыку и т.д.

Но самый широкий резонанс вызвал последний эксперимент, в котором испытуемые должны были отрезать голову крысе. И поначалу многие участники наотрез отказывались делать это, но в итоге всё равно делали. Результаты эксперимента не отразили никакой закономерности в выражении лиц людей, зато показали, насколько готовы люди подчиняться воле авторитетов и способны под этим давлением делать то, чего в обычных условиях делать бы никогда не стали.

Так ведь и в жизни: когда всё отлично и складывается так, как нужно, когда всё идёт своим чередом, тогда мы чувствуем себя уверенными в себе людьми, имеем своё мнение и сохраняем индивидуальность. Но стоит только кому-то оказать на нас давление, как большинство из нас сразу же перестают быть собой. Эксперименты Лэндиса в очередной раз доказали, что человек легко «прогибается» под других, перестаёт быть самостоятельным, ответственным, разумным и т.д.

Но стоит только кому-то оказать на нас давление, как большинство из нас сразу же перестают быть собой. Эксперименты Лэндиса в очередной раз доказали, что человек легко «прогибается» под других, перестаёт быть самостоятельным, ответственным, разумным и т.д.

На самом же деле, никакой авторитет не может заставлять нас принуждать делать того, чего мы не хотим. Тем более, если это влечёт за собой причинение вреда других живым существам. Если каждый человек будет отдавать себе в этом отчёт, то, вполне вероятно, это сможет сделать наш мир куда гуманнее и цивилизованнее, а жизнь в нём – комфортнее и лучше.

Более детально ознакомиться с экспериментами Лэндиса можно вот здесь.

9

Крошка Альберт

Эксперимент под названием «крошка Альберт» или «Маленький Альберт» был проведён в Нью-Йорке в 1920 году психологом Джоном Уотсоном, который, кстати, является основателем бихевиоризма – особого направления в психологии. Эксперимент проводился для того чтобы выяснить, как формируется страх на предметы, которые до этого никакого страха не вызывали.

Для опыта взяли девятимесячного мальчика по имени Альберт. В течение некоторого времени ему показывали белую крысу, кролика, вату и другие белые предметы. Мальчик играл с крысой и привык к ней. После этого, когда мальчик вновь начинал играть с крысой, доктор ударял молотком по металлу, вызывая у мальчика очень неприятные ощущения. По истечении определённого периода времени Альберт начал избегать контактов с крысой, а ещё позже при виде крысы, а также ваты, кролика и т.п. начинал плакать.

В результате эксперимента было выдвинуто предположение, что страхи формируются у человека ещё в самом раннем возрасте и потом остаются на всю жизнь. Что же касается Альберта, то его беспричинный страх белой крысы так и остался с ним на всю жизнь.

Результаты эксперимента «Крошка Альберт», во-первых, снова напоминают нам о том, как важно уделять внимание любым мелочам в процессе воспитания ребёнка. Что-то, кажущееся нам на первый взгляд совсем незначительным и упущенное из вида, может каким-то странным образом отразиться в психике ребёнка и перерасти в некую фобию или страх.

Воспитывая детей, родители должны быть предельно внимательны и наблюдать за всем, что их окружает и как они на это реагируют. Во-вторых, благодаря тому, что мы теперь знаем, мы можем определить, понять и проработать какие-то свои страхи, причину которых не можем найти. Вполне возможно, что то, чего мы необоснованно боимся, пришло к нам из нашего же детства. А как приятно может быть избавиться от каких-то страхов, мучавших или просто надоедающих в обычной жизни?!

Узнать об эксперименте «Крошка Альберт» больше вы можете вот отсюда.

10

Приобретённая (выученная) беспомощность

Приобретённой беспомощностью называют психическое состояние, при котором индивид не делает абсолютно ничего для того, чтобы как-то улучшить своё положение, даже имея такую возможность. Это состояние появляется, в основном, после нескольких безуспешных попыток повлиять на негативные воздействия среды. В итоге, человек отказывается от любых действий по перемене или избеганию пагубной среды; теряется ощущение свободы и вера в собственные силы; появляется депрессия и апатия.

Впервые этот феномен был открыт в 1966 году двумя психологами: Мартином Селигманом и Стивом Майером. Ими был проведён опыт на собаках. Собак разделили на три группы. Собаки из первой группы немного посидели в клетках и были отпущены. Собак из второй группы подвергали небольшим ударам тока, но давали возможность отключать электричество, нажав лапами на рычаг. Третью группу подвергали тем же ударам тока, но без возможности его отключения. Через некоторое время собак из третьей группы поместили в специальный вольер, откуда можно было легко выбраться, просто перепрыгнув стенку.

В этом вольере собак так же подвергли ударам тока, но они продолжали оставаться на месте. Это сказало учёным о том, что у собак выработалась «приобретённая беспомощность» они стали уверенны в том, что беспомощны перед воздействием внешнего мира. После учёными был сделан вывод, что человеческая психика ведёт себя подобным образом после нескольких неудач. Но стоило ли подвергать мучениям собак для того чтобы узнать то, что, в принципе, мы все и так давно знаем?

Наверное, многие из нас могут вспомнить примеры подтверждения того, что доказали учёные в вышеупомянутом эксперименте. У каждого человека в жизни может быть полоса неудач, когда кажется, что всё и все настроены против тебя. Это такие моменты, когда опускаются руки, хочется всё бросить, перестать желать чего-то лучшего для себя и своих близких. Здесь нужно быть сильным, проявлять стойкость характера и силу духа. Именно эти моменты закаляют нас и делают сильнее. Некоторые люди говорят, что так жизнь проверяет на прочность.

У каждого человека в жизни может быть полоса неудач, когда кажется, что всё и все настроены против тебя. Это такие моменты, когда опускаются руки, хочется всё бросить, перестать желать чего-то лучшего для себя и своих близких. Здесь нужно быть сильным, проявлять стойкость характера и силу духа. Именно эти моменты закаляют нас и делают сильнее. Некоторые люди говорят, что так жизнь проверяет на прочность.

И если это испытание пройти стойко и с гордо поднятой головой, то удача станет благосклонна. Но даже если вы не верите в такие вещи, просто помните о том, что не бывает всегда хорошо или всегда плохо, т.к. одно всегда сменяет другое. Никогда не опускайте головы и не предавайте свои мечты, – они, как говорится, вам этого не простят. В трудные моменты жизни помните, что выход есть из любой ситуации и всегда можно «перепрыгнуть стенку вольера», а самый тёмный час перед рассветом.

Больше информации о том, что такое приобретённая беспомощность и о связанных с этим понятием экспериментах вы можете прочитать здесь.

11

Мальчик, воспитанный как девочка

Этот эксперимент является одним из самых бесчеловечных в истории. Он, если так можно выразиться, проводился с 1965 по 2004 год в Балтиморе (США). В 1965 году там родился мальчик по имени Брюс Реймер, которому во время процедуры обрезания врачи повредили пенис. Родители, не зная, что делать, обратились к психологу Джону Мани и он «порекомендовал» им просто сменить пол мальчика и воспитать его девочкой.

Родители последовали «совету», дали разрешение на операцию по смене пола и начали воспитывать Брюса как Бренду. На самом же деле доктор Мани давно хотел провести эксперимент с целью доказать, что половая принадлежность обусловлена воспитанием, а не природой. Мальчик Брюс стал его подопытным.

Несмотря на то, что Мани отмечал в своих отчётах, что ребёнок растёт полноценной девочкой, родители и школьные учители утверждали, что, наоборот, ребёнок проявляет все свойства характера мальчика. И родители ребёнка, и сам ребёнок испытывали сильнейший стресс долгие годы. Через несколько лет Брюс-Бренда всё же решил стать мужчиной: сменил имя и стал Дэвидом, изменил имидж и сделал несколько операций по «возвращению» к мужской физиологии. Он даже женился и усыновил детей своей жены. Но в 2004 году после разрыва с супругой Дэвид покончил жизнь самоубийством. Ему было 38 лет.

Через несколько лет Брюс-Бренда всё же решил стать мужчиной: сменил имя и стал Дэвидом, изменил имидж и сделал несколько операций по «возвращению» к мужской физиологии. Он даже женился и усыновил детей своей жены. Но в 2004 году после разрыва с супругой Дэвид покончил жизнь самоубийством. Ему было 38 лет.

Что можно сказать об этом «эксперименте» применительно к нашей повседневной жизни? Наверное, только то, что человек рождается с определённым набором качеств и предрасположенностей, обусловленных генетической информацией. К счастью, не многие люди пытаются сделать из своих сыновей дочерей или наоборот. Но, всё же, воспитывая своего ребёнка, некоторые родители, словно не хотят замечать особенности характера своего дитя и его формирующейся личности. Они хотят «вылепить» ребёнка, словно из пластилина – сделать его таким, каким сами хотят его видеть, не беря во внимания его индивидуальность.

И это прискорбно, т.к. именно из-за этого множество людей во взрослом возрасте чувствуют свою нереализованность, бренность и бессмысленность бытия, не получают от жизни удовольствия. Малое находит подтверждение в большом, и любое оказываемое нами на детей влияние отразится на их будущей жизни. Поэтому, стоит быть более внимательными к своим детям и понимать, что у каждого человека, пусть даже у самого маленького, есть свой путь и нужно всеми силами стараться помочь ему найти его.

Малое находит подтверждение в большом, и любое оказываемое нами на детей влияние отразится на их будущей жизни. Поэтому, стоит быть более внимательными к своим детям и понимать, что у каждого человека, пусть даже у самого маленького, есть свой путь и нужно всеми силами стараться помочь ему найти его.

А некоторые подробности жизни самого Дэвида Реймера находятся вот по этой ссылке.

Эксперименты, рассмотренные нами в этой статье, как несложно догадаться, представляют собой лишь малую часть из всего числа когда-либо проведённых. Но даже они показывают нам, с одной стороны, как многогранна и мало изучена ещё личность человека и его психика. И, с другой стороны, какой огромный интерес человек вызывает сам у себя, и сколько усилий прилагается для того, что он мог познать свою природу.

Несмотря на то, что такая благородная цель нередко достигалась отнюдь не благородными способами, остаётся только надеяться, что человек уже как-то преуспел в своём стремлении, а эксперименты, несущие вред живому существу, перестанут проводиться. С уверенностью можно сказать, что изучать психику и личность человека можно и нужно ещё много веков, но делать это следует только исходя из соображений гуманизма и человечности.

С уверенностью можно сказать, что изучать психику и личность человека можно и нужно ещё много веков, но делать это следует только исходя из соображений гуманизма и человечности.

Кирилл

← Психологические эффекты Психологические игры →

Эксперимент как метод психологического исследования. Виды экспериментов и их характеристика

5. Метод эксперимента в психологии.

Эксперимент —

один из основных, наряду с наблюдением,

методов научного познания вообще и

психологического исследования в

частности. Отличается от наблюдения в

первую очередь тем, что предполагает

специальною организацию ситуации

исследования, активное вмешательство

в ситуацию исследователя, планомерно

манипулирующего одной или несколькими

переменными факторами и регистрирующего

соответствующие изменения в поведении

испытуемого. Эксперимент позволяет

осуществить относительно полный контроль

переменных. Если при наблюдении часто

невозможно предвидеть изменения, то в

эксперименте можно их планировать и не

допускать появления неожиданностей.

Возможность манипулирования переменными

— одно из важных преимуществ эксперимента

перед наблюдением. Достоинство

эксперимента заключается также в том,

что можно специально вызвать какой-то

психический процесс, проследить

зависимость психологического явления

от изменяемых внешних условий.

Если при наблюдении часто

невозможно предвидеть изменения, то в

эксперименте можно их планировать и не

допускать появления неожиданностей.

Возможность манипулирования переменными

— одно из важных преимуществ эксперимента

перед наблюдением. Достоинство

эксперимента заключается также в том,

что можно специально вызвать какой-то

психический процесс, проследить

зависимость психологического явления

от изменяемых внешних условий.

Выделяются такие разновидности эксперимента, как лабораторный эксперимент на основе моделированной деятельности и естественный эксперимент на основе реальной деятельности. Разновидностью последнего является полевое исследование.

Различают также констатирующий и формирующий эксперимент. Первый из них направлен на констатацию связей, складывающихся входе развития психики. Второй позволяет направленно формировать особенности таких психических процессов, как восприятие, память, мышление и др.

При проведении

эксперимента большое значение имеет

правильное планирование эксперимента. Различают традиционный и факторный

планы эксперимента. При традиционном

планировании меняется лишь одна

независимая переменная, при факторном

— несколько.

Различают традиционный и факторный

планы эксперимента. При традиционном

планировании меняется лишь одна

независимая переменная, при факторном

— несколько.

Обладая

несомненными достоинствами эксперимент

как метод психологического исследования

имеет и ряд недостатков. При чем, многие

из них оказываются обратной стороной

его преимуществ. Чрезвычайно сложно

организовать эксперимент таким образом,

чтобы испытуемый не знал об этом. Отсюда

происходят вольные или невольные

изменения в его поведении. Кроме того,

результаты эксперимента могут искажаться

некоторыми факторами, связанными с

присутствием экспериментатора и тем

самым оказывающими влияние на поведение

испытуемого. Получаемое в результате

эксперимента эмерические зависимости

большей частью имеют статус корреляции

т.е. вероятностных и статистических

зависимостей, как правило, не всегда

позволяют делать выводы о причинно-следственных

связях. И наконец, применим не ко всякой

исследовательской задаче. Так,

затруднительно экспериментальное

исследование характера и сложных

способностей.

Лабораторный эксперимент проводят в специально организованных и в известном смысле искусственных условиях, он требует специального оснащения, а порой и применения технических приспособлений. Наиболее существенный недостаток этого метода — его некоторая искусственность, которая при определенных условиях может привести к нарушению естественного хода психических процессов, а, следовательно, к неправильным выводам. Данный недостаток лабораторного эксперимента до известной степени устраняется при организации.

Естественный

эксперимент — особый вид психологического эксперимента,

соединяющий в себе положительные черты

объективного наблюдения и метода

лабораторного эксперимента. Он

производиться в условиях, близких к

обычной деятельности испытуемого,

который не знает, что он является объектом

исследования. Это позволяет избежать

отрицательного влияния эмоционального

напряжения и преднамеренности ответной

реакции. Наблюдение не редко дополняется

беседой с испытуемым. Недостатком этого

метода является трудность вычленения

для наблюдения отдельных элементов в

целостной деятельности испытуемого, а

также трудности в использовании приемов

количественного анализа. Результаты

естественного эксперимента обрабатываются

путем количественного анализа полученных

данных. Одним из вариантов естественного

эксперимента является психолого-педагогический

эксперимент, при котором изучение

обучаемого и воспитания, с целью активного

формирования психических особенностей,

подлежащих изучению.

Результаты

естественного эксперимента обрабатываются

путем количественного анализа полученных

данных. Одним из вариантов естественного

эксперимента является психолого-педагогический

эксперимент, при котором изучение

обучаемого и воспитания, с целью активного

формирования психических особенностей,

подлежащих изучению.

Одна из разновидностей эксперимента в психологии — социометрический эксперимент. Он используется для изучения взаимоотношений между людьми, положения, которое занимает человек в той или иной группе (заводской бригаде, школьном классе, группе детского сада). При изучении группы каждый отвечает на ряд вопросов, касающихся выбора партнеров для совместной работы, отдыха, занятий. По результатам можно определить наиболее и наименее популярного человека в группе.

Эксперимент

в психологии – это особый опыт, который

проводится в специальных условиях с

целью получения новых знаний, путем

вмешательства исследователя в жизни

того, кто согласился на испытания. Это

полноценное исследование, которое

соответствует изменению некоторых

факторов с целью проследить результаты

изменений. В широком понимании метод

эксперимента в психологии может включать

в себя дополнительно опрос и тестирование.

В широком понимании метод

эксперимента в психологии может включать

в себя дополнительно опрос и тестирование.

Особенности эксперимента в психологии

Стоит отметить, что сами по себе наблюдение и эксперимент в психологии имеют значительные отличия от экспериментов в других областях науки. В данном случае всегда существует вероятность того, что в результате получится исследование вовсе не того объекта, который представлял собой конечную цель.

Например, когда химик изучает свойства вещества, он точно знает, с чем имеет дело. А вот психика человека не поддается конструктивным наблюдениям, и о деятельности ее судят исключительно по ее проявлениям. Т.е. реакцию психики предугадать невозможно. Например, экспериментатор хочет узнать, как влияет на психику свечение того или иного оттенка, а психика испытуемые реагирует не на это, а на личное отношение к экспериментатору. Именно поэтому само понятие эксперимента в психологии очень сложно и многогранно.

Виды эксперимента в психологии

Сам

по себе такой метод исследования в

психологии, как эксперимент, подразделяется

на лабораторные, естественные и

формирующие эксперименты. Роме этого,

возможно подразделение на пилотажное

исследование (первичное) и собственно

эксперимент. Они могут быть как явными,

так и со скрытой целью. Рассмотрим их

все.

Роме этого,

возможно подразделение на пилотажное

исследование (первичное) и собственно

эксперимент. Они могут быть как явными,

так и со скрытой целью. Рассмотрим их

все.

По способу проведения различают следующие типы экспериментов в психологии:

лабораторный эксперимент. Это наиболее престижный, уважаемые, и вместе с тем распространенный вид эксперимента. В нем доступно максимально точное управление переменными — как зависимыми, так и независимыми.

естественный (полевой) эксперимент. Это самый необычный эксперимент, поскольку он проводится в обычной жизни. Т.е. по факту практически никаких перемен не происходит, и экспериментатор практически не вмешивается, но в то же время наблюдение проходит.

формирующий

(психолого-педагогический) эксперимент. В

данном случае человек или группа людей

принимают участие в обучении с целью

формировании неких навыков или качеств.

В данном случае, если результат оказывается

сформирован, нет необходимости гадать,

почему произошли перемены – эксперимент

считается успешным.

Кроме этого, существует деление на явные и скрытые эксперименты. Это влияет на уровень осознанности эксперимента со стороны испытуемого.

Явный эксперимент — испытуемому даны исчерпывающие сведения обо всех целях и задачах, которые ставит перед собой данное исследование.

Промежуточный вариант – испытуемому дается лишь какая-то необходимая часть информации, другая же часть либо утаивается, либо искажается.

Скрытый эксперимент — испытуемому неизвестно зачастую не только о целях эксперимента, но и вообще о самом его факте.

Таким

образом, исследования проводятся самыми

разными способами. Одни из них наиболее

пригодны для изучения поведения взрослых

людей, иные идеальны для рассмотрения

особенностей детей. Кстати, именно на

детской аудитории чаще всего приводятся

скрытые эксперименты, поскольку дети

нередко склонны замыкаться и менять

свое поведение, если им сообщить все

напрямую. Таким образом, скрытый

эксперимент не является чем-то из области

обмана – это необходимая мера для

получения адекватных результатов. Вопрос

8. Вспомогательные методы психологии:

опрос, анкетирование, беседа, биографический

метод, изучение продуктов деятельности,

метод текстов.

Вопрос

8. Вспомогательные методы психологии:

опрос, анкетирование, беседа, биографический

метод, изучение продуктов деятельности,

метод текстов.

Опрос — может быть устным (беседы, интервью) и письменным (анкетирование).

Беседа — один из распространенных психологических методов, особенно необходим при определении профессиональных качеств работника, выявлении особенностей мотивации работника данной специальности, оценке качества рабочих мест.

При проведении беседы необходимо учитывать, что она должна:

строиться по заранее продуманному плану;

проводиться в атмосфере взаимного доверия, носить характер

свободного диалога, а не допроса;

исключать вопросы, имеющие характер подсказки или внушения.

Важным требованием к проведению этого исследования является соблюдение этических норм: конфеденциальность обстановки, соблюдение профессиональной тайны, уважение к собеседнику.

Анкетирование —

наиболее удобный и дешевый по сравнению

с интервью способ получения информации

от многочисленных групп людей.

При анкетировании работник сохраняет анонимность, поэтому он отвечает на вопросы более откровенно. Кроме того, он может более основательно продумать и сформулировать свои ответы. Анкетирование позволяет получить данные в короткие сроки и от большого количества людей, причем в форе, доступной для машинной обработки.

Для повышения уровня достоверности данных анкетированию должна предшествовать предварительная организационная работа: беседа о целях и порядке анкетирования: вопросы анкеты должны быть ясными и конкретными; анкета должна быть четко структурирована с выделением основных разделов. Сегодня при анкетировании возможно использование таких современных технологических методов, как рассылка вопросов по электронной почте, через Интернет. Эти технологии в значительной мере ускоряют получение и практическое использование нужных данных.

Биографический

метод исследования

состоит в выявлении ключевых факторов

формирования индивида, его жизненного

пути, кризисных периодов развития,

особенностей социализации. Анализируются

также текущие события в жизни индивида

и прогнозируются возможные события в

будущем, составляются графики жизни,

производится каузометрия (от лат. causa —

причина и греч. metro — измерение) —

причинный анализ межсобытийных отношений,

анализ психологического времени

личности, когда выявляются стартовые

события отдельных периодов развития

личности или ее деградации.

Анализируются

также текущие события в жизни индивида

и прогнозируются возможные события в

будущем, составляются графики жизни,

производится каузометрия (от лат. causa —

причина и греч. metro — измерение) —

причинный анализ межсобытийных отношений,

анализ психологического времени

личности, когда выявляются стартовые

события отдельных периодов развития

личности или ее деградации.

Биографический метод исследования направлен на выявление стиля жизни индивида, типа его адаптации в среде. Он используется как для анализа, так и для коррекции жизненного пути личности. Возможна диагностика обследуемого при помощи компьютерной программы «Биограф». Метод позволяет выявить факторы, наиболее влияющие на поведение личности. Полученные данные используются для коррекции поведения индивида, личностно направленной психотерапии, релаксации (ослабления) возрастных кризисов.

Метод анализа продуктов деятельности.

Результаты

деятельности людей – это созданные ими

книги, картины, архитектурные проекты,

изобретения и т. п. По ним можно судить

об особенностях деятельности, которая

привела к их созданию, и включенную в

эту деятельность психических процессах

и качествах. Анализ продуктов деятельности

имеет большое значение и для науки и

для практики. Так школьный психолог, к

которому родители или учитель обращаются

по поводу неуспеваемости ученик, может

получить ценную информацию из тетрадей

школьника, анализируя выполнение им

классных и домашних работ, того, как он

списывает с доски и как пишет сочинения.

Сделанные им выводы могут быть ценным

дополнением к диагностическому

обследованию, проводимому другими

методами. Наиболее важное значение

имеет результат самостоятельной

деятельности детей, особенно рисунки,

созданные ребенком по замыслу. Так,

детские рисунки послужили многим

исследователям материалом для выводов

о разных сторонах психического развития

ребенка. В них выражаются особенности

восприятия детей и складывающихся у

них представлений об изображаемых

предметах. Например, по рисункам можно

видеть, какую роль в образовании

представлений о предметах играют

собственные действия ребенка с этими

предметами: обычно в рисунках подчеркиваются

те особенности, с которыми ребенок

познакомился в процессе действия.

п. По ним можно судить

об особенностях деятельности, которая

привела к их созданию, и включенную в

эту деятельность психических процессах

и качествах. Анализ продуктов деятельности

имеет большое значение и для науки и

для практики. Так школьный психолог, к

которому родители или учитель обращаются

по поводу неуспеваемости ученик, может

получить ценную информацию из тетрадей

школьника, анализируя выполнение им

классных и домашних работ, того, как он

списывает с доски и как пишет сочинения.

Сделанные им выводы могут быть ценным

дополнением к диагностическому

обследованию, проводимому другими

методами. Наиболее важное значение

имеет результат самостоятельной

деятельности детей, особенно рисунки,

созданные ребенком по замыслу. Так,

детские рисунки послужили многим

исследователям материалом для выводов

о разных сторонах психического развития

ребенка. В них выражаются особенности

восприятия детей и складывающихся у

них представлений об изображаемых

предметах. Например, по рисункам можно

видеть, какую роль в образовании

представлений о предметах играют

собственные действия ребенка с этими

предметами: обычно в рисунках подчеркиваются

те особенности, с которыми ребенок

познакомился в процессе действия. Детские рисунки дают возможность в

известной мере судить и об уровне

умственного развития их авторов. Изучение

результатов деятельности не показывает,

как ребенок разработал над получением

того или иного продукта. Следовательно,

продукты деятельности дают достаточно

достоверный материал в том случае, если

их изучение сочетается с наблюдением

за процессом их создания.

Детские рисунки дают возможность в

известной мере судить и об уровне

умственного развития их авторов. Изучение

результатов деятельности не показывает,

как ребенок разработал над получением

того или иного продукта. Следовательно,

продукты деятельности дают достаточно

достоверный материал в том случае, если

их изучение сочетается с наблюдением

за процессом их создания.

Существует несколько основных целей, для достижения которых нужна такая наука, как психология. С помощью неё можно научиться познавать себя, других людей, а также регулировать отношения между ними. Эти знания, как и любые другие, преподаются человеку в и практики. Последняя представляет собой несколько видов эксперимента в психологии, благодаря которым можно сделать полный анализ поведения личности в определенной среде.

Представление о видах эксперимента

Что такое виды эксперимента в психологии? Под этим понятием подразумевают длительное исследование одного или нескольких объектов. Причем результат может быть совершенно непредсказуемым.

Например, когда математик начинает решать задачу, то он точно знает, какое в ответе у него получится значение. каким станет раствор, если он смешает несколько компонентов. Физик может рассказать наперед результат любого явления, происходящего вокруг.

С этой гуманитарной наукой ситуация обстоит немного иначе. Существуют основные виды эксперимента в психологии. Каждое исследование может стать самым непредвиденным.

Эксперимент, происходящий в лабораторных условиях

Можно выделить три самых основных вида эксперимента в психологии: лабораторный, естественный и формирующий. Первый является самым эффективным. Для его проведения создаются определенные условия в замкнутом пространстве. Например, необходимо завести в кабинет небольшую группу людей и попросить их сделать несколько конкретных действий.

В результате практического занятия можно определить реакцию личности на определенное действие, схожесть и различие характеров двух или более людей, скорость реакции каждого из них и многие другие индивидуальные особенности.

Можно выделить в каждом виде эксперимента в психологии достоинства и недостатки. В лабораторных условиях могут получиться самые точные результаты. Все практические занятия при необходимости можно повторять неоднократно. Уже через некоторое время все они будут повторяться, в дальнейшем их уже можно будет предугадывать. Также в этом методе не будет присутствовать какой-либо скрытности, все участники эксперимента будут знать о его проведении.

Есть и существенный недостаток — результаты могут заметно отличаться о тех, которые обычно происходят в реальной жизни. Именно по этой причине зачастую такой способ называют неоправданным.

Примеры исследования

Существует самый распространенный пример лабораторного вида эксперимента в психологии и педагогике. Группу людей заводят в заранее обустроенную студию и рассаживают её таким образом, чтобы каждый из них находился в одинаковых условиях. Далее включают телевизор, на котором показывают картинки с деталями определенного объекта. Каждый человек должен догадаться, что именно их объединяет, и предугадать название предмета, который из них состоит. С помощью такого исследования можно определить скорость реакции мышления каждого участника.

Каждый человек должен догадаться, что именно их объединяет, и предугадать название предмета, который из них состоит. С помощью такого исследования можно определить скорость реакции мышления каждого участника.

К лабораторному методу также можно отнести ролевые игры на мероприятиях в детском саду. Создаются определенные условия, а каждому участнику задается определенная роль. Появляется возможность определить манеру поведения каждого ребенка.

Самый простой пример — это создание для человека определенных условий (завести его в незнакомое место) и анализ его реакции на них.

Эксперимент, происходящий в естественных условиях

В большей степени современные специалисты отдают предпочтение естественному методу в психологии. Эксперимент и его виды имеет несколько особенностей.

- Исследования проходят в стандартных условиях, в которых привык существовать каждый человек.

- Личность, над которой ставят эксперимент, не обязательно должна знать о его проведении.

Это может быть абсолютно любой прохожий человек.

Это может быть абсолютно любой прохожий человек. - Метод проведения его может наступить абсолютно в любой момент.

Исследование в естественных условиях больше приближено к реальности, именно по этой причине в психологии он используется достаточно часто.

Положительные и отрицательные качества

Всего можно выделить несколько основных плюсов такого вида эксперимента в психологии. В первую очередь — это простота проведения. Нет необходимости создавать специальные условия и искать определенного человека.

Однако, в отличие от лабораторного метода, здесь экспериментатор не сможет полностью проконтролировать ситуацию. Также не будет шанса повторить еще одно аналогичное исследование, которое будет соответствовать всем этим же параметрам. Анализ в естественных условиях является достаточно сложным, так как не всегда он может привести к определенному результату, но, тем самым, он интереснее.

Примеры исследования

В качестве естественного метода можно использовать абсолютно любую трудовую структуру: магазин, больницу, парикмахерскую и т. д. Можно определить, как несколько рабочих справляются с одними и теми же обязанностями, за какой срок они решат определенную задачу и как общаются с клиентами. По результату их поведения можно создать общую картину о человеке.

д. Можно определить, как несколько рабочих справляются с одними и теми же обязанностями, за какой срок они решат определенную задачу и как общаются с клиентами. По результату их поведения можно создать общую картину о человеке.

Формирующий эксперимент

Формирующий метод — это единственный вид эксперимента в психологии, результат которого можно предугадать заранее. Для его проведения необходимо набрать небольшую группу людей и заранее дать каждому участнику процесса определенное задание, учитывая все самые важные детали его выполнения.

Экспериментатор будет пытаться предсказать, какое действие совершит каждая личность, а потом определит, оправдано ли его предположение. Подобное исследование может проводиться на любой людей от 5 до 70 лет.

Положительные и отрицательные качества

Всего можно выделить несколько положительных и отрицательных сторон подобного метода. В основном, он применяется из-за того, что все полученные навыки можно впоследствии будет применять на практике. Для проведения исследования не обязательно собирать большое количество исследуемых объектов, достаточно двух-трех человек.

Для проведения исследования не обязательно собирать большое количество исследуемых объектов, достаточно двух-трех человек.

Этот эксперимент достаточно интересный, так как его можно повторять неоднократно, а при одинаковых условиях результат может получиться разнообразным. Существует один недостаток. Его нельзя назвать эффективным, так один из участников может слукавить.

Примеры исследования

Психологи настоятельно рекомендуют проводить формирующий детского сада, где возрастная категория исследуемых объектов составляет от 3 до 5,5 лет. Для них разыгрывается небольшая сценка. Главные персонажи из неё говорят разными голосами, постепенно снижая и увеличивая громкость звука.

Цель исследования — узнать, насколько четко каждый малыш может распознавать определенную речь. С помощью этого метода можно выявить психологическое заболевание на ранней стадии развития.

Уровни осознанности эксперимента

Для того чтобы узнать, как поведет себя личность в определенной ситуации, необходимо провести специальный эксперимент. Виды и особенности в психологии подобных исследований заметно отличаются друг от друга. В лабораторном, формирующем и естественном методе существует несколько вариантов осознанности личности.

Виды и особенности в психологии подобных исследований заметно отличаются друг от друга. В лабораторном, формирующем и естественном методе существует несколько вариантов осознанности личности.

- Явное исследование. При нем человека, над которым будет проводиться эксперимент, полностью посвящают во все его подробности. Он будет знать ровно столько же, сколько и психолог, который будет наблюдать за ситуацией.

- При скрытом исследовании, наоборот, объект ничего не знает о том, что ему предстоит делать.

- Существует также промежуточное исследование, при котором объекта погружают в подробности частично.

Самым реалистичным является именно скрытый эксперимент, при нем личность не сможет как-то повлиять на его результат.

Эксперимент с камерой сенсорной депривации

Очень интересен, увлекателен и универсален каждый вид эксперимента в психологии. Кратко описать каждый из них практически невозможно. Например, существует самый популярный в психологии метод с использованием камеры сенсорной депривации, о котором можно рассказывать бесконечно.

Впервые это исследование в 1950 году применил Он создал определенные условия, которые полностью изолируют человека от внешней среды. На личность, над которой проводится эксперимент, надевается специальная непроницаемая маска и наушники, из которых доносится практически незаметный шум. Практикующий врач из медицинского института в результате своих опытов смог выяснить, что у объекта полностью изменяется восприятие всего происходящего. Например, при попытке определить вид объекта на ощупь он становился рассеянным, невнимательным и у него даже появлялось чувство тревоги.

Все эти условия для испытуемых казались невыносимыми, ни один из них не смог просидеть в камере более трех суток. Существуют и положительные стороны этого эксперимента: человек начинает лучше познавать себя, может полноценно расслабиться и даже значительно улучшить состояние своего здоровья.

Психология в настоящее время имеет большое значение для каждого человека. Благодаря этой уникальной науке человек может лучше понять себя, что ему нужно от жизни, как правильно поступить в определенной ситуации, наладить отношение с партнером, устранить конфликт, а также решить многие важные проблемы. Эксперименты в этой области позволят добиться положительного эффекта.

Эксперименты в этой области позволят добиться положительного эффекта.

Психология как наука имеет свои предмет и методы изучения закономерностей, механизмов и психических фактов. Знание метод и умение с их помощью изучать особенности психического развития человека — путь к познанию его психологических особенностей для использования этих знаний в практической деятельности. Метод — это совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности, с помощью которых ученые получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и выработки практических рекомендаций. ЭКСПЕРИМЕНТ — основной метод психологического исследования. Эксперимент (от лат. «проба, опыт») — ведущий метод научного познания, в том числе и психологических исследований. Он направлен на выявление причинно-следственных зависимостей. Характеризуется созданием оптимальных условий для изучения определенных явлений, а также целенаправленным и контролируемым изменением этих условий.

В отличие от наблюдения, эксперимент — активный способ познания реальности, он предполагает планомерное вмешательство ученого в исследуемую ситуацию, управление ею. Если пассивное наблюдение позволяет нам ответить на вопросы «Как? Каким образом нечто происходит?», то эксперимент даст возможность найти ответ на вопрос другого рода — «Почему это происходит?»

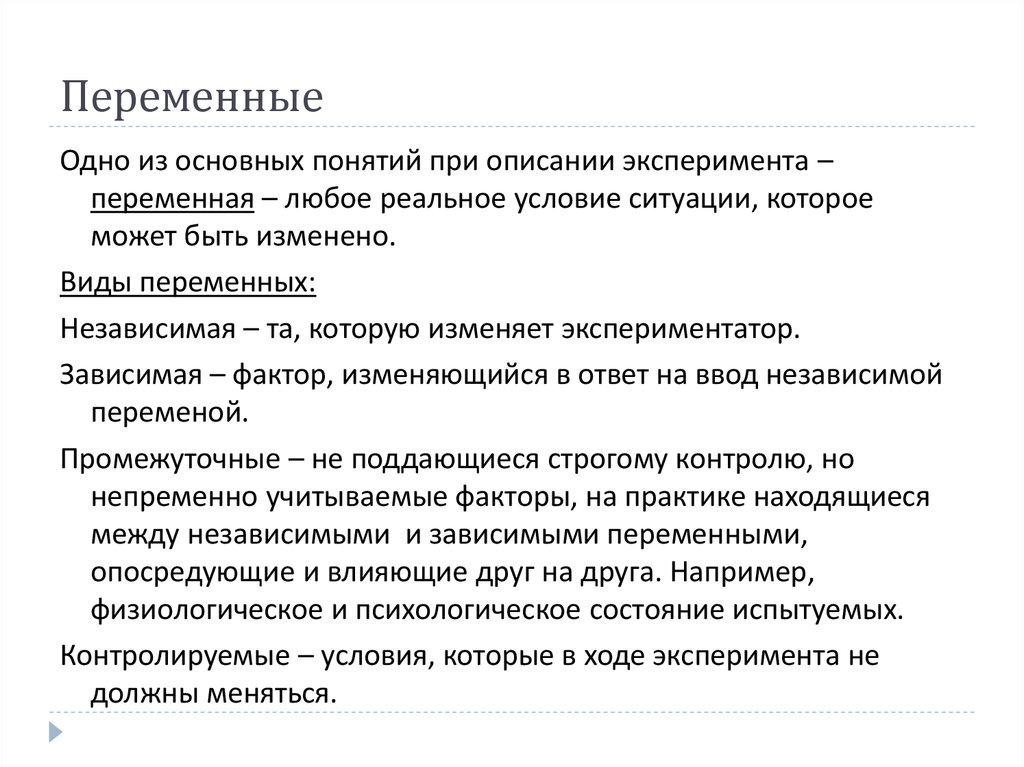

Одно из основных понятий при описании эксперимента — переменная. Так называют любое реальное условие ситуации, которое может быть изменено. Экспериментатор манипулирует переменными, тогда как наблюдатель ждет, пока возникнет то изменение, что экспериментатор производит по своему усмотрению.

Виды переменных:

Независимая — это та, которую изменяет экспериментатор.

Зависимая — фактор, изменяющийся в ответ на ввод независимой переменной.

Промежуточные переменные — неподдающиеся строгому контролю, но непременно учитываемые факторы, на практике находящиеся между независимыми и зависимыми переменными, опосредующие их влияние друг на друга. Например, физиологическое или психологическое состояние испытуемых (стресс, усталость, интерес к работе, безразличие и др.). Логика эксперимента требует, чтобы такого рода характеристики не были упущены из виду, так как они способны существенно изменить поведение испытуемых, повлиять тем самым на качество полученных результатов.

Например, физиологическое или психологическое состояние испытуемых (стресс, усталость, интерес к работе, безразличие и др.). Логика эксперимента требует, чтобы такого рода характеристики не были упущены из виду, так как они способны существенно изменить поведение испытуемых, повлиять тем самым на качество полученных результатов.

Контролируемые переменные — те условия, которые в ходе эксперимента не должны меняться. Иначе нарушится правомерность эмпирического доказательства: динамику зависимой переменной можно будет объяснить не влиянием переменной независимой, а иными, незапланированными и незамеченными самим экспериментатором воздействиями.

Таким образом, экспериментировать — это, значит, изучать влияние независимых переменных на зависимые при константных характеристиках контролируемых переменных и учитываемых промежуточных.

В науке различают два плана проведения экспериментов:

Традиционный, где меняется только одна независимая переменная;

Факторный, где меняется одновременно несколько независимых переменных.

Разумеется, психолог не имеет возможности непосредственно, «напрямую» управлять психической реальностью испытуемых. Он может воздействовать лишь через внешние условия ситуации, вводя те или иные независимые переменные. И изменять последние будет либо по одной (традиционный план), либо по несколько взаимосвязанных между собой (факторный план). Но, в любом случае, исследователь стремится варьировать только независимые переменные. Эксперимент, где такое условие соблюдено, называют «чистым». Чрезвычайно важно заранее, еще при планировании опытов, выделить независимые переменные и изолировать их от всех других.

К примеру, изучая влияние освещенности рабочего места на скорость возникновения состояния утомления у испытуемых, мы не вправе задействовать используемую на телевидении мощную осветительную аппаратуру. Дело в том, что телевизионные прожекторы испускают интенсивные тепловые лучи, значительно изменяя температуру помещения. Поэтому мы не сможем в дальнейшем однозначно интерпретировать возникновение утомления только через изменения освещенности. А если сделаем это, то результаты нашего эксперимента будут оспорены.

А если сделаем это, то результаты нашего эксперимента будут оспорены.

Гипотеза — так называют научное предположение, которое необходимо проверить. Выбор конкретной гипотезы во многом обусловлен целью исследования. Главное, чтобы гипотеза, во-первых, поддавалась проверке, а во-вторых, была сформулирована предельно точно и недвусмысленно.

В пауке выделяют три разновидности гипотез:

1)о наличии феноменов;

2) о наличии связи между феноменами;

3) о существовании причинно-следственной связи феноменов. Гипотезы последнего вида считаются собственно экспериментальными. В них, как правило, указаны независимая переменная, зависимая, характер отношений между ними, а также даны описания других переменных.

Обычно в эксперименте участвуют две группы испытуемых: экспериментальная и контрольная. В работу первой из них вводится независимая переменная (одна или несколько), а в работу другой — не вводится. Если все остальные условия эксперимента одинаковы, а сами группы похожи по-своему составу, то можно доказать, что гипотеза является истинной или ложной.

Ранее мы упоминали о том, что для эксперимента является характерным активное вмешательство исследователя в ситуацию. Однако это вмешательство проявляется по-разному. Перейдем к описанию видов экспериментов.

1. В зависимости от условий деятельности данный метод подразделяется на лабораторный и естественный.

Лабораторный эксперимент проводится в специально организованных условиях, отличающихся от реальных. При этом обычно применяются технические средства и специальная аппаратура. Действия испытуемых полностью определяются инструкциями.

Эксперименту такого рода присущи свои достоинства и недостатки. Вот их примерное перечисление:

Естественный эксперимент проводится в реальных условиях при целенаправленном варьировании некоторых из них исследователем. В психологии, как правило, применяется для изучения особенностей поведения.

Естественный эксперимент, направленный на решение задач педагогики и педагогической психологии, обычно называют психолого-педагогическим.

Значительный вклад в методику организации такого рода экспериментов внес отечественный ученый Александр Федорович Лазурский (1910). К примеру, до настоящего времени используется предложенная им схема экспериментального развития психологических качеств, включающая:

Измерение проявлений особенностей личности испытуемых;

Социально-педагогическое воздействие на них в целях повышения уровня отстающих качеств;

Повторное измерение проявлений личностных свойств испытуемых;

Сравнение результатов первого и второго измерений;

Выводы об эффективности осуществленных воздействий как педагогических приемов, приведших к зафиксированным результатам.

2. По характеру действий исследователя различают констатирующий и формирующий эксперименты.

Констатирующий эксперимент предусматривает выявление существующих психических особенностей или уровней развития соответствующих качеств, а также констатацию отношений причин и последствий.

Формирующий эксперимент предполагает активное, целенаправленное воздействие исследователя на испытуемых для того, чтобы выработать определенные свойства или качества. Это позволяет раскрыть механизмы, динамику, закономерности образования психических феноменов, определить условия их эффективного развития.

Это позволяет раскрыть механизмы, динамику, закономерности образования психических феноменов, определить условия их эффективного развития.

Поисковые, направленные на получение принципиально новых результатов в малоисследованной области. Такие эксперименты проводятся, когда неизвестно, существует ли причинно-следственная связь между независимой и зависимой переменной, или в тех случаях, когда не установлен характер зависимой переменной;

Уточняющие, целью которых является определение границ, в пределах которых распространено действие данной теории или закона. При этом обычно по сравнению с исходными экспериментами варьируются условия, методика, объекты исследования;

Критические, организуемые в целях опровержения существующей теории или закона новыми фактами;

Воспроизводящие, предусматривающие точное повторение экспериментов предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных ими результатов.

Кратко опишем содержание основных этапов экспериментального исследования.

1. Теоретический этап, включающий в себя определение темы исследования, предварительную постановку проблемы, изучение необходимой научной литературы, уточнение проблемы, выбор объекта и предмета исследований, формулирование гипотезы.

2. Подготовительный этап, предусматривающий составление программы эксперимента, в том числе выбор независимых и зависимых переменных, выявление круга контролируемых и учитываемых переменных, анализ путей достижения «чистоты» эксперимента, определение оптимальной последовательности экспериментальных действий, разработку способов фиксации и анализа результатов, подготовку необходимого оборудования, составление инструкций испытуемым. В том случае, если эксперимент обещает быть длительным, дорогостоящим или трудоемким, подготовка к нему обычно предполагает осуществление пилотажного исследования, способного выявить грубые ошибки и несоответствия в экспериментальной программе.

3. Экспериментальный этап, объединяющий всю предусмотренную заранее совокупность исследовательской работы от инструктирования и мотивирования, испытуемых до регистрации результатов и постэкспериментальной беседы с участниками процедуры.

4. Интерпретационный этап, содержанием которого является формулирование вывода о подтверждении или опровержении гипотезы на основе процедур анализа полученных результатов, а также подготовка научного отчета.

Слово «эксперимент» употребляется психологами в двух смыслах, что приводит к некоторой путанице. Нередко словосочетание «экспериментальное исследование» употребляется в значении эмпирическое исследование , т.е. исследование, существенной частью которого является получение опытных данных с помощью эмпирических методов. Например, как синоним эмпирического исследования экспериментальное исследование трактуется во многих учебниках «Экспериментальная психология», где, как правило, представлены различные дизайны эмпирических исследований, описываются такие методы сбора эмпирических данных, как беседа, наблюдение, квазиэксперимент, эксперимент. В узком смысле «экспериментальное исследование» означает эмпирическое исследование, сбор данных в котором осуществляется методом эксперимента. Специфика метода эксперимента как особого метода сбора данных состоит прежде всего в том, что он позволяет проверять гипотезы о причинно-следственных связях между переменными. Эксперимент в узком смысле — эмпирический метод, «предполагающий целенаправленное воздействие исследователя на контролируемую им ситуацию, количественную и качественную оценку последствий этого воздействия в изучаемом явлении или процессе и выявление причинных связей между переменными воздействия (независимыми) и переменными его последствия (зависимыми)» (Бреслав, 2010, с. 182).

Специфика метода эксперимента как особого метода сбора данных состоит прежде всего в том, что он позволяет проверять гипотезы о причинно-следственных связях между переменными. Эксперимент в узком смысле — эмпирический метод, «предполагающий целенаправленное воздействие исследователя на контролируемую им ситуацию, количественную и качественную оценку последствий этого воздействия в изучаемом явлении или процессе и выявление причинных связей между переменными воздействия (независимыми) и переменными его последствия (зависимыми)» (Бреслав, 2010, с. 182).

Эксперимент нередко называют «королем науки». В методологических размышлениях психологов ему часто приписывается статус наиболее значимого метода. Доминирующее положение метода эксперимента относительно других методов связано с тем, что только в нем возможна полнота контроля над переменными. Организация эксперимента позволяет исключить большинство побочных влияний на интересующее психолога явление, получить достаточно «чистую» картину изменений зависимой переменной под действием независимых и тем самым сделать валидный вывод о наличии между ними причинной связи.