Что такое эзопов язык • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсРусская литература XX века. Сезон 3ЛекцииМатериалыКак свободомыслящие писатели скрывали непроходные смыслы от цензоров? Пересказ основных положений классической, но недостаточно хорошо прочтенной книги Льва Лосева

Подготовила Мария Канатова

Портрет Михаила Салтыкова-Щедрина. Автолитография Евгения Сидоркина. 1977 год © РИА «Новости»Эзопов язык — литературная система, которая помогает автору передавать читателю особую информацию, одновременно скрывая ее же от цензора. При помощи разнообразных художественных средств автор создает «щиты», маскирующие неподцензурную информацию. А о возможности иносказательного прочтения читателю подсказывают специальные маркеры:

Сочинена тобою, Самозванов,

Романов целая семья;

Но молвлю, правды не тая:Я не люблю твоей семьи романов.

Адресная эпиграмма Владимира Лихачева, опубликованная в 1905 году в журнале «Зритель», вроде бы обращена к плохому писателю. Но читатель того времени видит, где пропущена запятая в последнем стихе: «Я не люблю твоей семьи, Романов», и стихотворение превращается в антиправительственную эпиграмму. Эзопово высказывание, таким образом, строится здесь на омонимическом каламбуре.

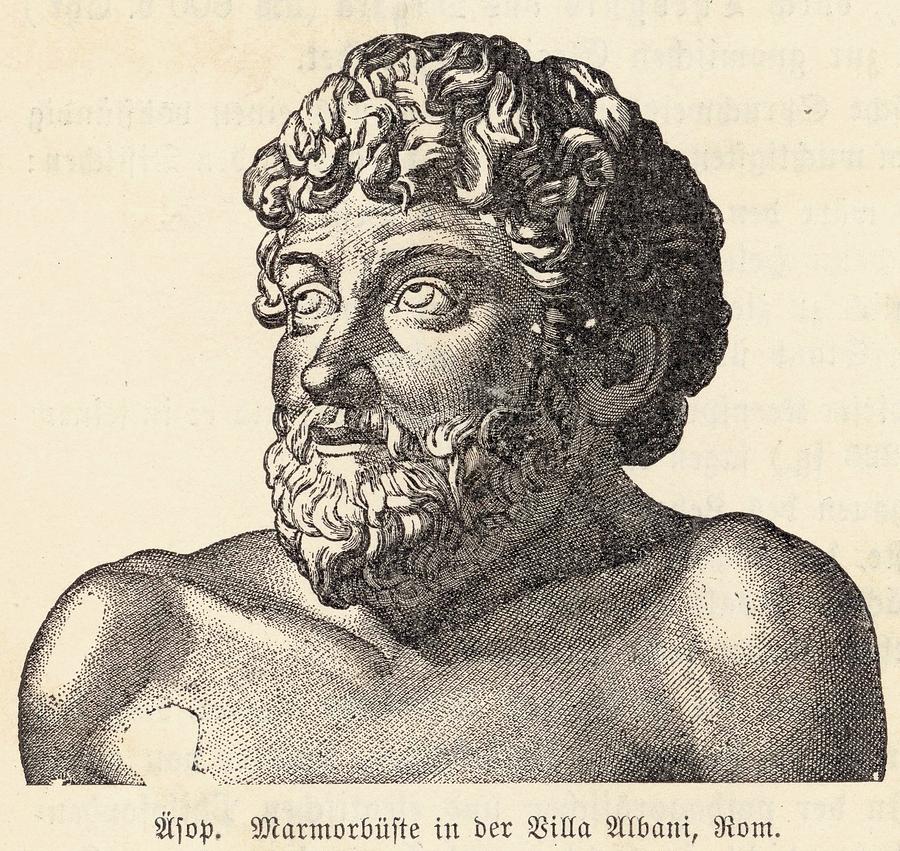

Эзопов язык — непосредственное детище цензуры, которая действовала в России с эпохи Петра I, когда русская литература только начиналась. Цензура воспитала в писателе виртуозного загадывателя, а в читателе — непревзойденного отгадывателя загадок. Критики XIX века презирали эзопов язык за рабскую тайнопись, противопоставляя ему смелую, прямую сатиру. Салтыков-Щедрин, автор термина «эзопов язык», писал о нем как о «рабьей манере», которая состоит в том, чтобы писатель не меньше, чем произведением, был озабочен способами провести его в печать.

Отношение к эзопову языку меняется к концу века. Его парадокс в том, что жесткая цензура подхлестывает творческую мысль автора, заставляя идти на различные художественные ухищрения, чтобы высказать то, что сказать прямо нельзя: говоря языком аналогий, опасность, исходящая от волков, поддерживает оленей в хорошей форме. Произведения того же Салтыкова-Щедрина, широко использовавшего эзопов язык, потеряли свою злободневность, но мы до сих пор восхищаемся их тонким остроумием.

Его парадокс в том, что жесткая цензура подхлестывает творческую мысль автора, заставляя идти на различные художественные ухищрения, чтобы высказать то, что сказать прямо нельзя: говоря языком аналогий, опасность, исходящая от волков, поддерживает оленей в хорошей форме. Произведения того же Салтыкова-Щедрина, широко использовавшего эзопов язык, потеряли свою злободневность, но мы до сих пор восхищаемся их тонким остроумием.

Эзопово высказывание существует в двух планах — прямом и иносказательном. Второй план читатель может не заметить, но произведение от этого не станет хуже, поскольку первый план сам по себе полон разнообразных художественных смыслов. С практической точки зрения вмешательство цензора и необходимость эзопова языка — ненужная помеха для передачи сообщения от автора к читателю. Но в этих помехах, шуме может быть заключен смысл всего сообщения. Главное для заговора кодировщика и расшифровщика — чтобы цензор за этим шумом не увидел тайного сообщения.

Так произошло, например, с пьесой Михаила Шатрова «Большевики». Она описывает заседание Совнаркома в 1918 году, на котором обсуждается необходимость красного террора против оппозиции. Этот иконографический жанр документальной драмы, распространенный в СССР, сам по себе является хорошим щитом: такие пьесы легко пропускали даже очень образованные цензоры. А зритель, который смотрит ее в 1960-х, уже знает, что террор будет длиться годами и коснется даже тех, кто его по сюжету пьесы обсуждает. За фасадом предельной документальности лежит эзопова полемика с большевистской идеей власти. В пьесе отсутствуют многие элементы ленинианы как жанра: демонстрация «доброты» Ленина, карикатурное изображение «врагов», что сигнализирует зрителю об эзоповой составляющей, а для цензора является этим самым шумом, художественным недостатком.

Она описывает заседание Совнаркома в 1918 году, на котором обсуждается необходимость красного террора против оппозиции. Этот иконографический жанр документальной драмы, распространенный в СССР, сам по себе является хорошим щитом: такие пьесы легко пропускали даже очень образованные цензоры. А зритель, который смотрит ее в 1960-х, уже знает, что террор будет длиться годами и коснется даже тех, кто его по сюжету пьесы обсуждает. За фасадом предельной документальности лежит эзопова полемика с большевистской идеей власти. В пьесе отсутствуют многие элементы ленинианы как жанра: демонстрация «доброты» Ленина, карикатурное изображение «врагов», что сигнализирует зрителю об эзоповой составляющей, а для цензора является этим самым шумом, художественным недостатком.

Пользоваться эзоповым языком может и государство. Например, 7 ноября 1975 года певец Иосиф Кобзон на праздничном концерте при партийной элите спел песню «Летят перелетные птицы…», которая не исполнялась с 1940–50-х и почти забылась. Концерт транслировали по телевидению, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Эзопово сообщение было такое: еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он верен государству. Миллионы зрителей мгновенно это поняли и сообщение без труда расшифровали. Кобзон олицетворял евреев, слова песни — лояльность, аплодисменты партийной элиты обещали процветание. Щитом послужила вся ситуация, маркером — песня, которая давно не исполнялась, и исполнитель-еврей. Такой эзопов способ оповещения был очень удобен государству: если бы оно затем решило изменить условия негласного соглашения с евреями, никто не смог бы доказать, что таковое вообще существовало.

Концерт транслировали по телевидению, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Эзопово сообщение было такое: еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он верен государству. Миллионы зрителей мгновенно это поняли и сообщение без труда расшифровали. Кобзон олицетворял евреев, слова песни — лояльность, аплодисменты партийной элиты обещали процветание. Щитом послужила вся ситуация, маркером — песня, которая давно не исполнялась, и исполнитель-еврей. Такой эзопов способ оповещения был очень удобен государству: если бы оно затем решило изменить условия негласного соглашения с евреями, никто не смог бы доказать, что таковое вообще существовало.

Стихотворение Софии Парнок «Беллерофонт» 1922 года является одним из самых ранних примеров эзопова языка в послеоктябрьской литературе. В роли щитов выступает мифологический сюжет и мифологические имена — Беллерофонт, Химера. В то же время слово «химера», имеющее второе значение «утопия», становится маркером для читателя. И тогда две последние строфы стихотворения прочитываются по-другому: теперь они о советском режиме, репрессирующем поэта.

И тогда две последние строфы стихотворения прочитываются по-другому: теперь они о советском режиме, репрессирующем поэта.

Борис Пастернак © ТАСС–ДосьеБеллерофонт в Химеру

А я без слез, упрямо

Низринул ливень стрел…

Кто может верить, веруй,

Что меток был прицел!

Гляжу на жизнь мою,

И древней той, той самой,

Я когти узнаю,И знаю, кем придушен

Глубокий голос мой

И кто дохнул мне в душу

Расплавленною тьмой.

Щитом для эзопова высказывания может служить, например, перевод. Так, Пастернак в своем переводе «Макбета» попытался выразить, как он жил и что чувствовал в годы сталинского террора, немного сдвинув шекспировские акценты:

К слезам привыкли, их не замечают.

К мельканью частых ужасов и бурь

Относятся, как к рядовым явленьям.

Весь день звонят по ком-то, но никто

Не любопытствует, кого хоронят.(Where sighs and groans and shrieks that rend the air

Are made, not mark’d; where violent sorrow seems

A modern ecstasy; the dead man’s knell

Is there scarce ask’d for who…)

Часто авторы переносят действие в другую эпоху или страну, имея в виду современность и соотечественников. Так, Белла Ахмадулина в стихотворении «Варфоломеевская ночь» вроде бы пишет о печальных событиях французской истории, но внимательный читатель поймет, что речь на самом деле об СССР. Маркерами тут становятся стилистические намеки (типично русские разговорные выражения: «какие пустяки!»).

Эзопово сообщение может скрываться в детском произведении: взрослые читатели увидели в стихотворении Георгия Ладонщикова «Скворец на чужбине» («Улетел скворец от стужи…») намек на эмиграцию писателей; в строках о том, как скворец тоскует по «кошке, что охотилась за ним», — насмешку над распространенным интеллигентским мнением о том, что эмиграция — это все‑таки ошибка.

Эзопово сообщение может касаться конкретного человека. Во время травли Солженицына в «Новом мире» вышло стихотворение Евгения Маркина «Белый бакен». Оно о бакенщике, и только одно слово намекает на историю с Солженицыным — отчество бакенщика Исаич. Стихотворение начинает читаться в аллегорическом ключе: «…как нелепа эта лямка, / как глаза его чисты». Внимательный и сведущий читатель принимает сообщение: Солженицын — хороший человек.

В принципе, читателю, который способен разгадать эзопово сообщение, и без него известно, что Солженицын — хороший человек, а Сталин — злодей. Эзопов язык чаще всего противостоит самым священным табу, например прогосударственным мифам.

Источники

- Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature.

München, 1984.

Теги

СССР

Радио ArzamasНовый подкаст «Точки опоры»

Культуролог Анна Шмаина-Великанова — о том, что авторы библейских книг думали о смерти, любви, страданиях и других вещах, которые волнуют нас и сегодня

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Лекции

13 минут

1/7Бунин. «Господин из Сан-Франциско»

Как Бунин отреагировал на катастрофу «Титаника» и Первую мировую, обратился к мистике и подписал приговор европейской цивилизации

Читает Лев Соболев

Как Бунин отреагировал на катастрофу «Титаника» и Первую мировую, обратился к мистике и подписал приговор европейской цивилизации

15 минут

2/7

Вячеслав Иванов.

«Мэнада»

«Мэнада»Как поэт скрестил Христа с Дионисом, создал новый ритм и вывел поэзию символизма из русских сеней

Читает Геннадий Обатнин

Как поэт скрестил Христа с Дионисом, создал новый ритм и вывел поэзию символизма из русских сеней

13 минут

3/7

Гумилев. «Заблудившийся трамвай»

Как Гумилев получил послание из будущего, вскочил на подножку революции и убедился в ее бесчеловечности

Читает Дмитрий Быков

Как Гумилев получил послание из будущего, вскочил на подножку революции и убедился в ее бесчеловечности

16 минут

4/7

Погодин. «Аристократы»

Как комедия про ГУЛАГ была написана, стала хитом в советском театре, прославила чекистов и попала под запрет

Читает Илья Венявкин

Как комедия про ГУЛАГ была написана, стала хитом в советском театре, прославила чекистов и попала под запрет

11 минут

5/7

Бродский. «Рождественский романс»

Зачем поэт смешал луну со звездой, Новый год — с Рождеством, а Москву — с Петербургом

Читает Олег Лекманов

Зачем поэт смешал луну со звездой, Новый год — с Рождеством, а Москву — с Петербургом

13 минут

6/7

Искандер.

«Летним днем»

«Летним днем»Как писатель обманул цензуру, выдав КГБ за гестапо, и экзистенциально осмыслил этот обман

Читает Александр Жолковский

Как писатель обманул цензуру, выдав КГБ за гестапо, и экзистенциально осмыслил этот обман

12 минут

7/7

Трифонов. «Дом на набережной»

Как Трифонов переступил через совесть, затем беспощадно осудил себя, а заодно осмыслил механизмы политического террора

Читает Александр Архангельский

Как Трифонов переступил через совесть, затем беспощадно осудил себя, а заодно осмыслил механизмы политического террора

Материалы

Вдоль по Беломорканалу в 1933 году

Путешествие по «великой стройке» с писателями, чекистами и заключенными

Сан-Франциско времен «Господина из Сан-Франциско»

В какой город так и не вернулся герой Бунина?

Выберите самых красивых писателей

Голосование за эталон писательской красоты

Дуэли

Серебряного века

Гумилев, Мандельштам и Пастернак у барьера

Что такое эзопов язык

Проверенные способы обмануть цензуру

Поэзия Гумилева в инфографике

Как менялся главный акмеист: статистические данные

Краткий словарь гумилевской экзотики

От дурро и онагра до тэджа и фелуки

Иосиф Бродский: greatest hits

10 текстов для первого знакомства с поэтом

33 тусовщика

Удивительные истории гостей «Башни» Вячеслава Иванова

Поэзия Бунина для начинающих

Небольшая хрестоматия для тех, кто любит не только прозу

География Гумилева

Жизнь и творчество поэта на карте мира

Бунин знает, как правильно

Нотации, прочитанные классиком по поводу и без

Гумилев: жизнь после смерти

Как сложилась литературная биография поэта после расстрела

Как и что пить:

советы Бунина

От шампанского до крестьянской водки, пахнущей сапогами

Как писать под Бродского

Инструкция для начинающих стихотворцев

Медиумы и мистики Серебряного века

Кто и как дружил с миром духов в России начала XX века

Любовные треугольники Серебряного века

Блок, Ахматова, Белый, Гиппиус и другие

Лучшие цитаты из Фазиля Искандера

О женщинах, козах, вечности, мещанах и прочих важных материях

Формула всего советского

Искусствовед Вадим Басс о том, что нам говорит Дом на набережной

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Top of Page | Разработано LiveJournal.com |

И еще интересная статья. Часть 1.: ru_strygackie — LiveJournal

Опубликовано в журнале:«НЛО» 2007, №88

СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ: ИСТОРИЯ РЕЦЕПЦИИ

ИРИНА КАСПЭ

Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких?

ЭЗОПОВ КОМПЛЕКС

Кто-то из поклонников братьев Стругацких, запутавшись в античных именах, назвал язык патриархов советской фантастики “эдиповым”. Эта оговорка вряд ли вызовет интерес у психоаналитика, но и историку культуры не покажется неожиданной.

Эта оговорка вряд ли вызовет интерес у психоаналитика, но и историку культуры не покажется неожиданной.

Начиная с середины 1980-х годов сомнительный термин “эзопов язык” употреблялся в отечественной публицистике настолько часто, что ближе к 1990-м почти превратился в диагноз. “…То, о чем раньше только намекалось, нынче говорится впрямую, в открытую. И иносказания уже “не звучат”. Эзопов язык недаром создан рабом”1, — утверждал семнадцать лет назад в посвященной Стругацким статье литератор Сергей Плеханов. Эзопов язык стремительно выходил из моды, что казалось достаточным основанием для вопроса: “Не был ли порожден интерес к так называемой социальной фантастике ее генетическим родством с идеологией застоя?”2 Легкость, с которой литература братьев Стругацких (“так называемая социальная фантастика”) редуцировалась здесь до иносказательного, эзопова сообщения о чем-то общеизвестном, свидетельствует о существовании длительной, многолетней интерпретативной традиции.

Вопреки прогнозам эта традиция вовсе не прервалась с отменой института цензуры — во всяком случае, она активно воспроизводится сейчас, и было бы спекулятивным упрощением пытаться объяснить этот факт новой актуальностью проблемы свободы слова. Чаще всего интерпретаторы Стругацких пытаются “расшифровать”, “декодировать” текст, выяснить, “что означают”, “что символизируют” те или иные “странные”, “фантастические” элементы повествования.

Чаще всего интерпретаторы Стругацких пытаются “расшифровать”, “декодировать” текст, выяснить, “что означают”, “что символизируют” те или иные “странные”, “фантастические” элементы повествования.

Конечно, в первую очередь под зашифрованным сообщением подразумевается развернутое идеологическое высказывание и даже политический манифест — инструменты дешифровки практически не модифицировались за последние тридцать лет, однако ее результаты кардинально изменились. По мере того, как процедура выявления (в негативном варианте — разоблачения) антитоталитарных и (более радикально) антисоветских подтекстов утрачивала популярность или начинала казаться самоочевидной, избыточной, обнаруживались новые ресурсы герменевтического чтения — поиск подтекстов прокоммунистических и антидиссидентских. Интернет-блоги предоставляют достаточно обширный материал для исследования подобных — как правило, конспирологических — способов интерпретации: разговор о Стругацких нередко оказывается одной из форм самоопределения, различения “своих” и “чужих”, декларации самых разнообразных идеологических приоритетов, от леворадикальных до консервативных. Характерно, что при этом завуалированные аллегории и подтексты ищутся преимущественно в тех произведениях, которые вплоть до политических перемен 1980-х не публиковались в Советском Союзе и распространялись исключительно в “тамиздатских” и “самиздатских” копиях — “Град Обреченный”, “Гадкие лебеди” (ср., к примеру, размышления в “Живом журнале” политолога Бориса Межуева: “Ясно, что “Град” представляет собой хорошо замаскированную апологию Советской тоталитарной власти, написанную уже не столько для либеральной (как “[Обитаемый] остров”), сколько для буржуазно-патриотической части диссидентского движения”3). Иными словами, классическая модель эзопова языка — с институтом цензуры (и, соответственно, самоцензуры) в центре — переворачивается, ее заменяют попытки обнаружить следы тайной апологии политического режима в текстах, для него же неприемлемых.

Характерно, что при этом завуалированные аллегории и подтексты ищутся преимущественно в тех произведениях, которые вплоть до политических перемен 1980-х не публиковались в Советском Союзе и распространялись исключительно в “тамиздатских” и “самиздатских” копиях — “Град Обреченный”, “Гадкие лебеди” (ср., к примеру, размышления в “Живом журнале” политолога Бориса Межуева: “Ясно, что “Град” представляет собой хорошо замаскированную апологию Советской тоталитарной власти, написанную уже не столько для либеральной (как “[Обитаемый] остров”), сколько для буржуазно-патриотической части диссидентского движения”3). Иными словами, классическая модель эзопова языка — с институтом цензуры (и, соответственно, самоцензуры) в центре — переворачивается, ее заменяют попытки обнаружить следы тайной апологии политического режима в текстах, для него же неприемлемых.

Впрочем, в некоторых случаях осведомленность о самом факте “зашифрованного”, “непрямого” высказывания, так или иначе ориентированного на институт советской цензуры, оказывается для поклонников Стругацких серьезной травмой — книга Бориса Стругацкого “Комментарии к пройденному” (2003) и его недавние интервью спровоцировали неподдельное читательское отчаяние:

Братья выучили не одно поколение думать <…> Согласно последующему разъяснению [Бориса Стругацкого], оказывается, [что он] никогда не имел возможности писать то, что хотел писать, в тяжелых условиях переступал через себя и писал то, что ВЫНУЖДЕН был писать и т. п. и т.д. А те, кто по недомыслию принимали написанное за чистую монету, никогда ничего не понимали и, наверное по убогости, никогда уже не поймут. Ну, хорошо, а в чем тогда ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕДО МНОЙ?4

п. и т.д. А те, кто по недомыслию принимали написанное за чистую монету, никогда ничего не понимали и, наверное по убогости, никогда уже не поймут. Ну, хорошо, а в чем тогда ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕДО МНОЙ?4

…[Борис Стругацкий] оскорбил мои чувства читателя и просто человека. Это — откровенный плевок в лицо всем тем, кто верил в светлое будущее, видя его именно таким, каким оно было нарисовано А[ркадием и] Б[орисом] С[тругацкими]. Вы, может быть, не знаете или не помните, но на излете социализма читателям не предлагалось никакой иной реалистичной, понятной и последовательной картины близкого торжества коммунистических идей, кроме как нарисованной братьями Стругацкими. И в разговорах о “веришь ли ты в коммунизм” едва ли не самым серьезным аргументом были вовсе не апелляции к классикам марксизмаленинизма, а ссылка на то, что хотелось бы жить в таком мире, в котором живут герои Стругацких5.

Настойчивое напоминание о том, что братья Стругацкие выучили не одно поколение думать, отсылает к еще одному режиму дешифровки их текстов: в этом случае процедура интерпретации воспринимается и описывается как “решение задачи” — этической или логической. “В отечественной фантастике Стругацкие первыми стали предлагать читателю этические задачи, у которых не было и быть не могло однозначного “правильного” решения. Это было странно, непривычно, это заставляло не только сопереживать, но и думать”6, — замечает Роман Арбитман; однако чаще интерпретаторы видят свою задачу в том, чтобы восстановить некую однозначную, непротиворечивую, целостную этическую систему, причем желательно — способную служить ключом ко всем произведениям Стругацких7. К тому же режиму прочтения относятся попытки реконструировать или достроить неявные мотивации персонажей, разгадать подлинный смысл слишком бегло упомянутых деталей, выяснить то, о чем повествование умалчивает: узнать о содержимом загадочной папки Изи Кацмана в “Граде Обреченном” или о таинственных обстоятельствах гибели Тристана из “Жука в муравейнике”. Пожалуй, именно для такой увлекательной герменевтики читатели прежде всего используют возможность задать Борису Стругацкому вопрос на официальном сайте фантастов8; и именно подобные неразгаданные загадки нередко становятся опорной интригой реминисценций, сиквелов, приквелов, ремейков, в немалом количестве сочиненных поклонниками Стругацких.

“В отечественной фантастике Стругацкие первыми стали предлагать читателю этические задачи, у которых не было и быть не могло однозначного “правильного” решения. Это было странно, непривычно, это заставляло не только сопереживать, но и думать”6, — замечает Роман Арбитман; однако чаще интерпретаторы видят свою задачу в том, чтобы восстановить некую однозначную, непротиворечивую, целостную этическую систему, причем желательно — способную служить ключом ко всем произведениям Стругацких7. К тому же режиму прочтения относятся попытки реконструировать или достроить неявные мотивации персонажей, разгадать подлинный смысл слишком бегло упомянутых деталей, выяснить то, о чем повествование умалчивает: узнать о содержимом загадочной папки Изи Кацмана в “Граде Обреченном” или о таинственных обстоятельствах гибели Тристана из “Жука в муравейнике”. Пожалуй, именно для такой увлекательной герменевтики читатели прежде всего используют возможность задать Борису Стругацкому вопрос на официальном сайте фантастов8; и именно подобные неразгаданные загадки нередко становятся опорной интригой реминисценций, сиквелов, приквелов, ремейков, в немалом количестве сочиненных поклонниками Стругацких.

Наконец, под закодированным сообщением может подразумеваться пророчество: за Стругацкими признается способность прогнозировать и предсказывать “наши сегодняшние проблемы”9. Таким образом, кодом к их текстам оказывается сама современность, все, что помечается при интерпретации как актуальное и проблематичное, — будь то засилье массовой культуры или дело Ходорковского10.

Все эти способы чтения сейчас, как правило, мало интересуют серьезных исследователей. Понятия “зашифрованного сообщения”, “кода”, “подтекста” в ракурсе гуманитарных наук не только неотделимы от языка семиотики, но и воспринимаются как его базовые, самые элементарные атрибуты, которым вряд ли удастся вновь придать аналитическую свежесть. Строго говоря, с такой точки зрения речь выше шла не об одном исследовательском поводе (“чтение как дешифровка”), а о нескольких, вполне тривиальных.

Во-первых, об особой системе адресации, внутри которой выделяется и начинает учитываться специфическая фигура “перехватчика сообщения” — цензора. Во-вторых, о том, что в терминологии Ролана Барта следовало бы называть “герменевтическим кодом” повествования11: о загадке как нарративном механизме. Разнообразные приемы уклонения от разгадки (ее “отсрочка”, “блокировка”, двусмысленность предложенного ответа) создают ситуацию увлеченности чтением, а в игровых, концентрированных формах являются стандартными ресурсами развлекательных жанров. Третий повод и вовсе может показаться исключительно жанровым: футурологический прогноз принято считать одной из основных функций научной фантастики. К тому же иллюзия вечной современности, непреходящей актуальности в принципе характерна для интерпретации любых текстов с высоким (“культовым” или “почти классическим”) статусом.

Во-вторых, о том, что в терминологии Ролана Барта следовало бы называть “герменевтическим кодом” повествования11: о загадке как нарративном механизме. Разнообразные приемы уклонения от разгадки (ее “отсрочка”, “блокировка”, двусмысленность предложенного ответа) создают ситуацию увлеченности чтением, а в игровых, концентрированных формах являются стандартными ресурсами развлекательных жанров. Третий повод и вовсе может показаться исключительно жанровым: футурологический прогноз принято считать одной из основных функций научной фантастики. К тому же иллюзия вечной современности, непреходящей актуальности в принципе характерна для интерпретации любых текстов с высоким (“культовым” или “почти классическим”) статусом.

Не оспаривая каждый из этих тезисов в отдельности, можно, однако, увидеть ситуацию иначе. Попытка “разгадать”, “расшифровать” произведения Стругацких, подобрать к ним “ключ” — с какой бы целью она ни предпринималась — в любом случае представляет собой максимальную рационализацию читательского опыта. Литература при этом лишь на первый взгляд мистифицируется, окружается ореолом тайны; фактически же происходит прямо обратное: декларируется ценность и (что особенно важно) возможность абсолютно успешной коммуникации между авторами и читателями. Иначе говоря, читатель должен в конце концов понять, что означает текст, — понимание неизбежно, хотя и по ряду причин отсрочено. Сам факт столь тотальной — очень часто “непрофессиональной”, “бытовой”, даже “наивной” — рационализации и семиотизации представлений о литературе провоцирует заслуживающие исследования вопросы. И прежде всего — как совмещается эта рационализирующая риторика, ориентированная на описание знаков и поиск символов, с почти иррациональной преданностью “реалистичному миру”, в котором “живут герои Стругацких”?

Литература при этом лишь на первый взгляд мистифицируется, окружается ореолом тайны; фактически же происходит прямо обратное: декларируется ценность и (что особенно важно) возможность абсолютно успешной коммуникации между авторами и читателями. Иначе говоря, читатель должен в конце концов понять, что означает текст, — понимание неизбежно, хотя и по ряду причин отсрочено. Сам факт столь тотальной — очень часто “непрофессиональной”, “бытовой”, даже “наивной” — рационализации и семиотизации представлений о литературе провоцирует заслуживающие исследования вопросы. И прежде всего — как совмещается эта рационализирующая риторика, ориентированная на описание знаков и поиск символов, с почти иррациональной преданностью “реалистичному миру”, в котором “живут герои Стругацких”?

МОДАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТЫ:

РЕАЛИСТИЧНОЕ, ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ

Монография Льва Лосева, впервые изданная в 1984 году12, по сей день остается наиболее развернутым и доказательным исследованием метафоры “эзопов язык”, занимавшей в период существования советской цензуры столь заметное место в славистике. Книга Лосева опирается на утверждение, что эта метафора приобретает в русской, а затем в советской ситуации терминологическую определенность: под “эзоповым языком” начинает подразумеваться особый режим письма. Во многом следуя подходам московско-тартуской школы и продолжая лотмановские размышления о коммуникативном шуме13, Лосев описывает идеальный, предельно успешный для автора эзопова сообщения тип коммуникации характерным алгебраическим (требующим дополнительной расшифровки) способом: A: Nc + Nae —> C: /-0/ —> R.

Книга Лосева опирается на утверждение, что эта метафора приобретает в русской, а затем в советской ситуации терминологическую определенность: под “эзоповым языком” начинает подразумеваться особый режим письма. Во многом следуя подходам московско-тартуской школы и продолжая лотмановские размышления о коммуникативном шуме13, Лосев описывает идеальный, предельно успешный для автора эзопова сообщения тип коммуникации характерным алгебраическим (требующим дополнительной расшифровки) способом: A: Nc + Nae —> C: /-0/ —> R.

Согласно пояснению (ключу) к этой формуле, автор (А) должен отправить сообщение на эзоповом языке, которое воспринимается цензором как шум (Nae), и, параллельно, сообщение, которое отвечает всем требованиям цензуры и воспринимается как шум читателем (Nc), — лишь в этом случае вмешательство цензора (С) имеет все шансы оказаться минимальным (в пределе — нулевым) и читателю (R) удастся декодировать высказывание именно так, как того ожидает автор. То есть идеальный эзопов текст будет состоять исключительно из сегментов, способных казаться шумом (на языке семиотических формул — Т = Nc + Nae14). Тогда этот режим письма (и чтения) можно в каком-то смысле назвать воплощением семиотической мечты: он предполагает коммуникацию, при которой сама идея неупорядоченности, неуправляемости, шумовых помех начинает служить налаживанию и структурированию каналов связи. Кажется, для этого следует всего лишь усилить (удвоить, а то и утроить) процедуру кодировки: чем тщательнее будет закодировано сообщение, тем вернее оно приобретет в глазах стороннего и нежелательного наблюдателя характеристики шума.

Тогда этот режим письма (и чтения) можно в каком-то смысле назвать воплощением семиотической мечты: он предполагает коммуникацию, при которой сама идея неупорядоченности, неуправляемости, шумовых помех начинает служить налаживанию и структурированию каналов связи. Кажется, для этого следует всего лишь усилить (удвоить, а то и утроить) процедуру кодировки: чем тщательнее будет закодировано сообщение, тем вернее оно приобретет в глазах стороннего и нежелательного наблюдателя характеристики шума.

Подобный сговор с хаосом, однако, оказывается разрушителен именно для семиотического подхода: исследователь здесь вступает на шаткую почву, несовместимую с проектом “точного” знания о коммуникации. Лев Лосев концептуализирует и подробно рассматривает маркеры, которые позволяют читателю опознать эзопов язык, но ненадежность таких сигналов очевидна — и, пожалуй, в первую очередь для самого автора монографии. Собственно, проблематична граница между “эзоповым” и “прямым” сообщением — в принципе цензор вполне способен расшифровать “эзопов” код, а “прямое” сообщение легко принимается подготовленным читателем за “эзопово”15.

Главка монографии, посвященная притчам, которые скрываются под маской научной фантастики, — и преимущественно произведениям братьев Стругацких, — вероятно, наименее убедительна. Попытки декодировать имя главного героя “Гадких лебедей” (Банев — от “русской бани” и от “полбанки”) или увидеть в плотной атмосфере планеты Саракш из “Обитаемого острова” аллегорию удушающей атмосферы “закрытого общества” никак не противоречат формальной логике, но в то же время вызывают отчетливое сопротивление, плохо согласуясь с памятью о непосредственном читательском опыте.

Иначе — в обход распространенного способа говорить о Стругацких — интерпретирует их прозу американская исследовательница Ивонн Хауэлл16. Намеренно не останавливаясь на проблеме эзопова языка, Хауэлл отказывается описывать эту прозу “просто” как набор аллегорий, скрытых под оболочкой “популярного” (научно-фантастического, отчасти — детективного и приключенческого) жанра. По мнению исследовательницы, речь здесь должна идти о значительно более сложных нарративных механизмах, прежде всего — о механизме “префигурации” (“prefiguration”): в повествование вводятся уже закрепленные в тех или иных культурных практиках, связанные с устойчивым комплексом читательских ожиданий и даже “архетипичные” образы-мотивы (от литературных до религиозных), которые могут разворачиваться в определенную сюжетную парадигму и тем самым “предвосхищать” дальнейшее развитие событий в большей степени, чем жанровые формулы. Рычагом, который запускает такой механизм, является не столько иносказательность, сколько интертекстуальность: Стругацкие, согласно Хауэлл, пытаются “возобновить прерванный диалог” с “философскими и эстетическими традициями русского модернизма”, и именно эта “апокалиптическая культура до- и послереволюционной эпохи” признается в данном случае основным поставщиком образов и мотивов, основным каналом для префигурации.

Рычагом, который запускает такой механизм, является не столько иносказательность, сколько интертекстуальность: Стругацкие, согласно Хауэлл, пытаются “возобновить прерванный диалог” с “философскими и эстетическими традициями русского модернизма”, и именно эта “апокалиптическая культура до- и послереволюционной эпохи” признается в данном случае основным поставщиком образов и мотивов, основным каналом для префигурации.

Как видим, префигурация, в общем, подразумевает все ту же предельно рациональную авторскую стратегию: аллюзия, как и аллегория, представляет собой загадку, которую разгадывают читатели, код для избранных, а нередко и ключ ко всему произведению в целом. Хауэлл подчеркивает, что Стругацкие “сознательно”, более того — “с наставническим упорством” апеллировали в своих текстах к источникам, “забытым” советскими читателями, вытесненным из “культурной памяти”. Предполагается, что наслоение “полузнакомых образов” позволяло “вспомнить” забытое: пока главный герой романа “Град Обреченный” по дороге домой, на окраину города проходил мимо рабочих, роющих котлован, читатель Стругацких должен был (по мнению исследовательницы) “мысленно “пройти” мимо романа Платонова “Котлован””, вспомнить и его содержание, и его “настоящее “место” в нарушенном и искаженном континууме российской интеллектуальной истории”. В этом — далеко не самом обоснованном — утверждении Хауэлл различие между аллюзией и аллегорией и вовсе практически стерто.

В этом — далеко не самом обоснованном — утверждении Хауэлл различие между аллюзией и аллегорией и вовсе практически стерто.

Но префигурация заключает в себе и ресурсы неоднозначности: ведь даже в том случае, когда образы и мотивы заимствуются из некоего конкретного источника, они отсылают к существенно более широкому кругу и литературных, и культурных контекстов. Иными словами, результат префигурации вовсе не обязательно будет прочитываться как аллюзия. Скорее, наоборот — и это наблюдение Ивонн Хауэлл представляется мне особенно значимым для разговора о литературе Стругацких, — весьма смутно узнавая, но не идентифицируя подвергшийся префигурации образ, читатель присваивает ему характеристики реальности, тем более по контрасту с “фантастическими” декорациями и в сочетании с деталями “из повседневной жизни”.

Возможно, такое наблюдение и продолжает отчасти постструктуралистскую традицию, в рамках которой понятия “реализм” и “интертекст” тесно связаны17; с точки зрения и в терминологии Барта — “эффект реальности” основывается на “референциальной иллюзии” (“…По ту сторону бумажного листа находится вовсе не реальность, не референт, но Референция, “безбрежное и неуловимое пространство письма””18). Отнюдь не являясь последователем этой традиции (что, разумеется, будет продемонстрировано и в настоящей статье), я, однако, хотела бы зафиксировать подобную возможность увидеть в эффекте реальности альтернативу “эзоповым” прочтениям Стругацких.

Отнюдь не являясь последователем этой традиции (что, разумеется, будет продемонстрировано и в настоящей статье), я, однако, хотела бы зафиксировать подобную возможность увидеть в эффекте реальности альтернативу “эзоповым” прочтениям Стругацких.

Впрочем, важный для Хауэлл акцент на авторской интенции, на сознательном авторском замысле тоже не вполне соответствует теории референциальной иллюзии. Фактически, концептуализируя “префигурацию”, исследовательница описывает нарративный механизм, который замышляется авторами как “диалог”, отсылка к “чужому тексту”, воспринимается читателями как непосредственное дыхание реального мира, а при малейших интерпретаторских усилиях превращается в аллегорию.

Здесь будет уместно подчеркнуть: исследовательские проблемы, рассмотренные выше, — в значительной мере проблемы рецепции. Но что представляет собой в данном случае фигура реципиента, читателя? Режим эзопова языка предполагает читателя подготовленного, механизм префигурации — читателя с эклектичными вкусами, информированного отрывочно и хаотично; но при этом и Лосев, и Хауэлл, говоря о читателе Стругацких, имеют в виду, в общем, одну и ту же аудиторию. Речь идет о “советской интеллигенции”, или, как пишет Хауэлл, об обитателях “промежуточной культуры”, тех “расщелин” в культуре официальной, которые “появляются в послесталинскую “оттепель” и продолжают расширяться в годы правления Брежнева и в период, предшествовавший “гласности””. При всей меткой образности такого определения остается неясным, как обозначить границы этой промежуточной среды, была ли она гомогенна и претерпевала ли изменения за вполне продолжительный срок от “оттепели” до “гласности”.

Речь идет о “советской интеллигенции”, или, как пишет Хауэлл, об обитателях “промежуточной культуры”, тех “расщелин” в культуре официальной, которые “появляются в послесталинскую “оттепель” и продолжают расширяться в годы правления Брежнева и в период, предшествовавший “гласности””. При всей меткой образности такого определения остается неясным, как обозначить границы этой промежуточной среды, была ли она гомогенна и претерпевала ли изменения за вполне продолжительный срок от “оттепели” до “гласности”.

Практически любое сколько-нибудь пространное исследование, посвященное Стругацким, открывается периодизацией их литературы — произведения, написанные в разные годы, отличаются друг от друга до такой степени, что, кажется, обращены к разным адресатам. Противопоставление ранних и поздних текстов, “крепкой научной фантастики” (hard SF)19 и “социально-философских притч”, влечет за собой и противопоставление читательских групп: “юношеская” аудитория противополагается “взрослой”, “научно-техническая интеллигенция” — “гуманитарной”. Собственно, феномен Стругацких, интересный Льву Лосеву или Ивонн Хауэлл, начинается с выхода за пределы “крепкого жанра”, с того раздвоения адресации, о котором пишет Лосев: под маской детской (или, в данном случае, юношеской) литературы может скрываться сообщение для значительно более искушенных читателей20.

Собственно, феномен Стругацких, интересный Льву Лосеву или Ивонн Хауэлл, начинается с выхода за пределы “крепкого жанра”, с того раздвоения адресации, о котором пишет Лосев: под маской детской (или, в данном случае, юношеской) литературы может скрываться сообщение для значительно более искушенных читателей20.

Ситуация выглядит несколько по-другому, если наблюдать за ритуалами, принятыми в сообществах поклонников фантастов. Вопрос: “Какую из книг Стругацких вы считаете лучшей?”, весьма часто структурирующий обсуждение в блогах и на форумах21, предоставляет иную (отличную от периодизации) возможность справиться с многообразием этой прозы. Выбор “лучшего” задает персональную оптику, через которую прочитываются и связываются вместе все остальные тексты. Подобные опросы — тоже своеобразный способ классификации читательской аудитории, и он демонстрирует, что логика поступательной эволюции от простого к сложному, от однозначного к многозначному здесь не всегда работает, а аудитория ранних и поздних произведений может различаться гораздо меньше, чем сами произведения.

Между тем и ранние, и поздние произведения Стругацких, пожалуй, не содержат никаких сколько-нибудь заметных подсказок, призванных прояснить проблемы адресации. Если не считать ироничного подзаголовка к повести “Понедельник начинается в субботу” — “для научных работников младшего возраста”, фигура адресата эксплицирована лишь в “Хромой судьбе”: сюжет этого романа строится вокруг тайной рукописи, которую главный герой пишет “в стол”, и таинственной машины, которая умеет определять Наивероятнейшее Количество Читателей Текста. Образ читателя, с одной стороны, наделяется безусловной значимостью, однако с другой — скорее деконструируется, чем конструируется: “Читатель. Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей” [Т. 9. С. 130]22.

Мало что добавят к этому подчеркнуто рациональному ракурсу и “Комментарии к пройденному”. Каждая глава книги Бориса Стругацкого фактически состоит из двух историй: истории создания того или иного литературного текста и истории его публикации. Занимая центральное место во второй (как правило, более чем драматичной) истории, фигура адресата почти полностью отсутствует в первой.

Занимая центральное место во второй (как правило, более чем драматичной) истории, фигура адресата почти полностью отсутствует в первой.

Единожды упомянуто, впрочем, “подробное математическое исследование”, которое фантасты предприняли в начале 1970-х годов, вычисляя, какой из придуманных ими сюжетов “более других подходит для немедленного взятия в работу”: “По десятибалльной системе определяются: степень разработанности сюжета; вероятность будущего опубликования; пригодность для “Детгиза”; желание этот сюжет писать; способность (готовность) писать; общественная потребность в данной повести, а также (по десятибалльной шкале) “повесть может получиться на… баллов”. Затем определяется для каждого сюжета некое среднее взвешенное”23. Эта схема приоритетов вряд ли достаточна для далеко идущих выводов об образе адресата и мотивациях письма — не только потому, что она явно ситуативна, окказиональна, но и потому, что в глазах стороннего наблюдателя предельно абстрактна (в конечном счете мы узнаём лишь о заинтересованности фантастов в читателе). Однако стоит обратить внимание на критерий отбора, опередивший в перечне “общественную потребность”, — “желание писать”.

Однако стоит обратить внимание на критерий отбора, опередивший в перечне “общественную потребность”, — “желание писать”.

К этому герметичному критерию “Комментарии…” и апеллируют чаще прочих: процесс литературного письма приобретает мотивацию и ценность уже постольку, поскольку он “увлекателен”, “интересен” самим авторам, и, напротив, утрачивает всякий смысл, непременно прерывается ими, если “писать стало неинтересно”24.

Тем не менее дальше я намереваюсь продолжить разговор о рецепции Стругацких, опираясь непосредственно на их тексты. Антуан Компаньон описал жанр как “модель чтения”25, но в данном случае было бы точнее говорить не о жанровой эволюции (от hard SF до притчи), а о готовности авторов свободно экспериментировать с тем, что социологи литературы называют “модальными рамками” письма, “эстетическими мнимостями”26, и прежде всего — со всевозможными модусами “иной реальности”: ирреальное, будущее, должное (утопическое), волшебное, мифологическое и проч.

Эта проблема тоже может быть описана как проблема читательского восприятия: именно так, с опорой на читательский опыт и фигуру имплицитного читателя, концептуализирует “фантастическое” Цветан Тодоров. В сегодняшних исследованиях заметен интерес к тодоровскому “Введению в фантастическую литературу” — интерес критический, но вместе с тем операциональный. При всем схематизме гипотезы, согласно которой “эффект фантастического” возникает между полюсом “необычного” и полюсом “чудесного” (напомню, предмет “Введения…” достаточно узок — фантастическая проза конца XVIII—XIX веков, “литература “чудес” и литература “чудищ””27, в формулировке Бориса Дубина), понятие “фантастического эффекта” может быть использовано в более широком смысле. Вводя это понятие, со всей очевидностью антонимичное бартовскому “эффекту реальности”, Тодоров замечает, что фантастическая литература проблематизирует читательские представления о “реальности”, с одной стороны, и о “литературе” (фикциональности), с другой28.

В сегодняшних исследованиях заметен интерес к тодоровскому “Введению в фантастическую литературу” — интерес критический, но вместе с тем операциональный. При всем схематизме гипотезы, согласно которой “эффект фантастического” возникает между полюсом “необычного” и полюсом “чудесного” (напомню, предмет “Введения…” достаточно узок — фантастическая проза конца XVIII—XIX веков, “литература “чудес” и литература “чудищ””27, в формулировке Бориса Дубина), понятие “фантастического эффекта” может быть использовано в более широком смысле. Вводя это понятие, со всей очевидностью антонимичное бартовскому “эффекту реальности”, Тодоров замечает, что фантастическая литература проблематизирует читательские представления о “реальности”, с одной стороны, и о “литературе” (фикциональности), с другой28.

С этих позиций исследователи литературы и кино, плодотворно работающие с категорией фантастического, склонны различать два ее значения. Если в первом значении фантастическое — узловой элемент той или иной узнаваемой жанровой формулы (научная фантастика, фэнтези, хоррор — жанры, которые иногда объединяются термином speculative fiction), то во втором — особый “эффект” (в случае литературы — повествовательный), который разрушает инерцию восприятия, а нередко и дезориентирует читателя, поскольку побуждает его сверять собственные представления о реальном с атрибутами вымышленного мира и с самой логикой вымысла29. Тогда можно сказать, что фантастическая проза появляется как своеобразное зеркало “реалистической” литературы30, фиксируя, делая явными модальные рамки любого литературного вымысла и присваивая многообразным модусам иной реальности (от “ирреального” до “мифологического”) статус “эстетических”, литературных.

Тогда можно сказать, что фантастическая проза появляется как своеобразное зеркало “реалистической” литературы30, фиксируя, делая явными модальные рамки любого литературного вымысла и присваивая многообразным модусам иной реальности (от “ирреального” до “мифологического”) статус “эстетических”, литературных.

Однако к интересующей меня в данном случае теме имеет прямое отношение еще один концепт, которым оперирует Тодоров, — “аллегорическое”. Аллегория, по мнению автора “Введения…”, не только несовместима с фантастическим эффектом, но обязательно его нивелирует. Персонажи аллегорического повествования воспринимают происходящие с ними “сверхъестественные”, “необъяснимые” события как нечто закономерное, не выказывают “удивления” — пожалуй, именно отсутствие удивления при встрече с необъяснимым и необъясненным трактуется во “Введении…” как основной сигнал, позволяющий отличить фантастику от аллегории. Иными словами, аллегория сопоставима с фантастическим эффектом постольку, поскольку тоже выявляет читательскую потребность в нормализации реальности, побуждает нас ощутить отсутствие “объяснений” как недостачу, хотя тут же ее компенсирует возможностями “небуквального прочтения”, обнаружения “второго смысла”.

При этом Тодоров подчеркивает: “…Об аллегории можно говорить только тогда, когда в самом тексте содержатся эксплицитные указания на нее. В противном случае перед нами обычное читательское толкование; в этом смысле не существует литературного текста, который не был бы аллегорическим, ибо литературному произведению свойственно служить предметом бесконечных истолкований и перетолкований”31. В произведениях, отвечающих достаточно жестким жанровым канонам, распознать подобные экспликации, конечно, не составит труда (не случайно в качестве примера здесь прежде всего приводится басенная мораль), но очевидно, что грань между “читательским толкованием” и “авторским замыслом” далеко не всегда просматривается столь отчетливо. Таким образом, в книге Тодорова “аллегорическое” — как и “фантастическое” — легко утрачивает определенные очертания, становясь отражением литературы в целом, воплощая условность, присущую любому литературному тексту.

Социологическая оптика предоставляет возможность увидеть здесь в первую очередь нормативную, а не нарративную проблему. Эти заметки о прозе Стругацких будет структурировать не столько готовая оппозиция фантастика/аллегория (или, тем более, фантастика/реальность), сколько внимание к многообразию модальных рамок — к тому, как именно они соотносятся с имплицитными механизмами восприятия литературных норм (не в последнюю очередь жанровых) и норм правдоподобия (конструкций “реального”, “обычного”, “настоящего”).

Эти заметки о прозе Стругацких будет структурировать не столько готовая оппозиция фантастика/аллегория (или, тем более, фантастика/реальность), сколько внимание к многообразию модальных рамок — к тому, как именно они соотносятся с имплицитными механизмами восприятия литературных норм (не в последнюю очередь жанровых) и норм правдоподобия (конструкций “реального”, “обычного”, “настоящего”).

Можно предположить, что такой нормативно-ценностный ракурс позволит аналитически связать те эффекты и программы чтения, которые имплицитно содержатся в повествовании, с более или менее общими формами опыта, разделяемого первыми читателями фантастов. С этой точки зрения не принципиально, “кем” являлся прямой адресат Стругацких — студентом технического вуза или доктором филологических наук, тем более что грань между этими статусами проницаема. Значимо другое — с какими представлениями о социальной реальности и навыками чтения “работает” литературный текст; какими представлениями нужно обладать, чтобы этот текст был прочитан.

___________________________

1) Плеханов С. Когда все можно? // Литературная газета. 1989. 29 марта. С. 4.

2) Там же.

3) http://magic-garlic.livejournal.com/15151.html.

4) http://abcdefgh.livejournal.com/186513.html?thread=734 353#t734353.

5) http://katherine-kinn.livejournal.com/65491.html?thread =1079251#t1079251.

6) Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера // Литературная газета. 1991. 20 ноября. С. 10.

7) См., например: Брилева О. Братья Стругацкие: кризис человекобожества в “Мире Полудня”: http://www.krotov. info/libr_min/b/brileva.html.

8) http://www.rusf.ru/abs/int.htm.

9) Ср. название статьи: Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера.

10) См., например: Ермилова Е. Дурак — идеал рыночной экономики! // Литературная газета. 2003. № 26; Быков Д. Прекрасные утята (о пользе чтения Стругацких) [Быковquickly: взгляд-76]: http://old. russ.ru/columns/bikov/.

russ.ru/columns/bikov/.

11) Барт Р. S/Z / Пер. с фр. под ред. Г.К. Косикова. 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 44, 140—141.

12) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature / Translated by J. Bobko. München: O. Sagner in Kommission, 1984.

13) Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 98—99.

14) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. P. 42-49.

15) Ibid. P. 16, 119.

16) Howell Y. Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky. N.Y.; Bern; Berlin; Frankfurt am Main; Paris; Wien: Lang, 1994. (Далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi _l_a/text_2110.shtml.)

17) Об этом: Компаньон А. Демон теории / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 128—133.

18) Barthes R. S/Z. Paris, 1970. Р. 29. Цит. по: Компаньон А. Демон теории. С. 129—130.

19) Potts S. W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. San-Bernardino: The Borgo Press, 1991. (Здесь и далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2150.shtml.)

W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. San-Bernardino: The Borgo Press, 1991. (Здесь и далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2150.shtml.)

20) Loseff L. On the Beneficence of Censorship… P. 116.

21) См., например: http://www.rusf.ru/cgi-bin/voting; http:// community.livejournal.com/strugatsky/9884.html.

22) Здесь и далее произведения братьев Стругацких цит. по изд.: Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд., доп. М.: Текст, 1991—1993.

23) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. СПб.: Амфора, 2003. С. 225.

24) Там же, С. 91—93, 154, 156, 181, 198, 286 и др.

25) Компаньон А. Демон теории. С. 184.

26) Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994. С. 386—388.

27) Дубин Б. Обращенный взгляд [Рец. на кн.: Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997 ] // НЛО. 1998. № 32. С. 363.

28) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 126.

Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 126.

29) См. размышления о “Введении в фантастическую литературу” в статьях: Зенкин С. Эффект фантастики в кино // Фантастическое кино. Эпизод первый / Под ред. Н. Самутиной. М.: НЛО, 2006. С. 50—65; Дашкова Т., Степанов Б. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского “Солярис” и “Сталкер” // Там же. С. 311—344.

30) Об этом: Дубин Б. Обращенный взгляд С. 365.

31) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 55.

Внедрение передового опытаТо, как мы делаем что-то в определенных обстоятельствах, не нужно тщательно продумывать и тем более записывать, чтобы претендовать на ярлык «практика», если мы когда-нибудь захотим так его назвать. Однако в тот момент, когда мы добавляем квалификацию «лучший», мы говорим о совсем другом звере. Слово «лучший» подразумевает оценку, но ассоциация этих двух слов стала означать гораздо больше. Понятие «лучшие практики» выходит за рамки определения того, что хорошо сработало в проекте, с целью сделать то же самое или даже лучше в следующий раз. Он предполагает обобщение. Лежащее в основе понятия «лучшие практики» убеждение состоит в том, что мы можем извлечь определенные из наших способов ведения дел и извлечь из них выгоду в другом месте в другом контексте. Конечно, каждый из нас делает это совершенно естественно, когда мы учимся на собственном опыте. Команды, как известно, тоже хороши в этом. Однако стремление разработать «лучшие практики», которое в настоящее время вдохновляет менеджеров и политиков, основано на вере в то, что, если обобщить эту формулировку избранного опыта, то, как все делается в промышленности и на предприятии, может эволюционировать и развиваться быстрее к большей выгоде экономика. По сути, идея использования опыта тех, кто работает в других местах, привлекательна. Для большого числа компаний это может стать источником решающего коммерческого преимущества. Как выразились авторы проекта AESOPIAN: «Для многих организаций выигрывать бизнес только за счет издержек будет все труднее, поскольку они будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны экономик, где традиционные факторы производства дешевле. необходимы знания и компетентность». С более радикальной точки зрения можно также говорить об экологии знаний, в которой делается попытка сократить потери. Но здесь не место для развития этой идеи. Основной проблемой остается то, как эти знания отбираются и как лучше всего передать их тем, кто в них нуждается. По сути, идея использования опыта тех, кто работает в других местах, привлекательна. Для большого числа компаний это может стать источником решающего коммерческого преимущества. Как выразились авторы проекта AESOPIAN: «Для многих организаций выигрывать бизнес только за счет издержек будет все труднее, поскольку они будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны экономик, где традиционные факторы производства дешевле. необходимы знания и компетентность». С более радикальной точки зрения можно также говорить об экологии знаний, в которой делается попытка сократить потери. Но здесь не место для развития этой идеи. Основной проблемой остается то, как эти знания отбираются и как лучше всего передать их тем, кто в них нуждается.Надпись на стенеАвторы проекта AESOPIAN считают, что лучше всего это можно сделать с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они предлагают создать систему технологической поддержки, позволяющую топ-менеджерам «получать нужные знания в нужном месте в нужный момент». Для этого необходимо, чтобы основные знания были доступны в переносимой форме. К сожалению, обычно это не так. Единственная практичная и экономичная форма широкомасштабной передачи таких знаний — это письменная форма. Знания могут быть встроены в базу данных и доступны по всему миру через Интернет, но их все равно нужно сначала записать, а затем интерпретировать. Проект AESOPIAN предполагает, что формулирование лучших практик в письменной форме будет удовлетворительным. Это довольно неудачный — хотя, вероятно, и неизбежный — вариант, поскольку существуют очевидные трудности при попытках сформулировать практики в письменном виде, чтобы их могли понять и применять другие, особенно когда эти люди работают в разных контекстах. Каким бы изобретательным ни был коммуникационный инструмент, его успех в конечном счете зависит от того, насколько осмысленным и ценным для других является контент, который он транслирует. Для этого необходимо, чтобы основные знания были доступны в переносимой форме. К сожалению, обычно это не так. Единственная практичная и экономичная форма широкомасштабной передачи таких знаний — это письменная форма. Знания могут быть встроены в базу данных и доступны по всему миру через Интернет, но их все равно нужно сначала записать, а затем интерпретировать. Проект AESOPIAN предполагает, что формулирование лучших практик в письменной форме будет удовлетворительным. Это довольно неудачный — хотя, вероятно, и неизбежный — вариант, поскольку существуют очевидные трудности при попытках сформулировать практики в письменном виде, чтобы их могли понять и применять другие, особенно когда эти люди работают в разных контекстах. Каким бы изобретательным ни был коммуникационный инструмент, его успех в конечном счете зависит от того, насколько осмысленным и ценным для других является контент, который он транслирует.Важность контекстаЕсть еще одна проблема в понятии лучших практик, особенно когда мы стремимся развивать их и делать доступными с помощью методов баз данных. Ценность практики зависит от контекста, в котором она происходит. Любая попытка обобщения должна в определенной степени извлекать практику из ее контекста. При этом существует риск того, что получившаяся «лучшая практика» будет далеко не лучшим образом действовать в новом контексте. Дополнительное посредничество за счет ИКТ увеличивает риск неправильного понимания и последующего неправильного выбора. К счастью, у нас есть некоторая уверенность в том, что люди сопоставят то, что предлагается, с опытом их собственного контекста — что компьютер никоим образом не может сделать — и придут к наиболее подходящим выводам. Однако, как бы мы ни были осторожны, суждение может быть искажено внутренними характеристиками системы доставки, которая работает довольно коварным образом. Это может звучать несколько параноидально. Но это не так. Возьмем пример. «Создание, сбор, хранение, доступ и использование практических знаний — вот что для многих организаций сектора ИКТ является основной задачей того, что обещает управление знаниями», — говорят авторы проекта AESOPIAN. Ценность практики зависит от контекста, в котором она происходит. Любая попытка обобщения должна в определенной степени извлекать практику из ее контекста. При этом существует риск того, что получившаяся «лучшая практика» будет далеко не лучшим образом действовать в новом контексте. Дополнительное посредничество за счет ИКТ увеличивает риск неправильного понимания и последующего неправильного выбора. К счастью, у нас есть некоторая уверенность в том, что люди сопоставят то, что предлагается, с опытом их собственного контекста — что компьютер никоим образом не может сделать — и придут к наиболее подходящим выводам. Однако, как бы мы ни были осторожны, суждение может быть искажено внутренними характеристиками системы доставки, которая работает довольно коварным образом. Это может звучать несколько параноидально. Но это не так. Возьмем пример. «Создание, сбор, хранение, доступ и использование практических знаний — вот что для многих организаций сектора ИКТ является основной задачей того, что обещает управление знаниями», — говорят авторы проекта AESOPIAN. Модель, которую они предлагают, требует, чтобы то, как все делается, было разбито на ряд гораздо более мелких практик. Затем модель позволяет обрабатывать каждый из этих меньших объектов и при необходимости перерабатывать их. Но имеем ли мы право предполагать, что мы можем безопасно разделить способы работы таким образом, не лишая их смысла? Можем ли мы относиться к получившимся кусочкам как к отдельным дискретным предметам, которыми можно манипулировать, как множеством несвязанных между собой предметов на полке? Если мы примем во внимание, что способы работы — это сложные явления, являющиеся неотъемлемой частью контекста в целом, не приведет ли это аналитическое овеществление к неправильной оценке того, что мы делаем, несмотря на нашу осторожность? Что требуется, так это основанный на процессах подход к управлению знаниями, который поддерживает общее видение контекста, в котором способы работы взаимосвязаны и развиваются. Компьютеры плохо справляются с оценкой в сложных взаимосвязанных контекстах, тогда как люди могут. Модель, которую они предлагают, требует, чтобы то, как все делается, было разбито на ряд гораздо более мелких практик. Затем модель позволяет обрабатывать каждый из этих меньших объектов и при необходимости перерабатывать их. Но имеем ли мы право предполагать, что мы можем безопасно разделить способы работы таким образом, не лишая их смысла? Можем ли мы относиться к получившимся кусочкам как к отдельным дискретным предметам, которыми можно манипулировать, как множеством несвязанных между собой предметов на полке? Если мы примем во внимание, что способы работы — это сложные явления, являющиеся неотъемлемой частью контекста в целом, не приведет ли это аналитическое овеществление к неправильной оценке того, что мы делаем, несмотря на нашу осторожность? Что требуется, так это основанный на процессах подход к управлению знаниями, который поддерживает общее видение контекста, в котором способы работы взаимосвязаны и развиваются. Компьютеры плохо справляются с оценкой в сложных взаимосвязанных контекстах, тогда как люди могут. Чтобы улучшить наше использование знаний, в частности, в разработке и распространении лучших способов работы, нам необходимо найти правильный баланс между развитием соответствующих человеческих способностей и компетенций, как таковых, и возможностями используемых инструментов. Чтобы улучшить наше использование знаний, в частности, в разработке и распространении лучших способов работы, нам необходимо найти правильный баланс между развитием соответствующих человеческих способностей и компетенций, как таковых, и возможностями используемых инструментов.Роль оценкиВышеизложенный вывод приводит нас к еще одному очевидному упущению в технологическом подходе к лучшим практикам: ключевая роль оценки как фактора мотивации, понимания и доступа к необходимым компетенциям со стороны широкого круга вовлеченных субъектов. Когда мы говорим о «лучших практиках», мы говорим об «изменениях». Изменения естественным образом провоцируют возбуждение и порождают сопротивление. Что должно быть изменено и кем? Кто должен решать? Понятие «наилучшей практики» постулирует, что выбор может быть продиктован экстраполяцией прошлого опыта при принятии решений о новом поведении. Это не всегда может быть уместно. Будь то изменение путем эволюции или революции, трудность его внедрения заключается в том, чтобы заручиться поддержкой всех вовлеченных акторов. Вовлечение всех участников процесса оценки может привести к необходимому пониманию необходимости изменений (если они будут). Это также может привести к обучению, необходимому для успешного осуществления этих изменений. Принимая во внимание, что отключение актеров от этого процесса обучения за счет того, что эксперты решают, что для них лучше, может привести к потере большого количества времени и усилий на объяснение того, что узнали другие, и преодоление сопротивления. Вовлечение всех участников процесса оценки может привести к необходимому пониманию необходимости изменений (если они будут). Это также может привести к обучению, необходимому для успешного осуществления этих изменений. Принимая во внимание, что отключение актеров от этого процесса обучения за счет того, что эксперты решают, что для них лучше, может привести к потере большого количества времени и усилий на объяснение того, что узнали другие, и преодоление сопротивления.Сомнительные предположенияСкажу несколько слов в пользу партнеров проекта AESOPIAN, людей умных, чутких, благонамеренных, многое из того, о чем я говорю выше, явно не в их компетенции. Это был технологический ответ на проблему управления бизнес-знаниями. Вполне вероятно, что выбор AESOPIAN был молчаливо продиктован технологической предвзятостью контекста, в котором проходила их исследовательская работа. Даже если бы они хотели решать такие вопросы, как навыки письма и расширение прав и возможностей человека посредством оценки в сочетании с их технологическими исследованиями, разделение областей знаний и связанных с ними программ помешало бы им сделать это. Логика программы и ограничения финансирования оказывают большое влияние на выбор проекта и последующие результаты. Области исследований, связанные с так называемым «информационным обществом», воплощенным во многих программах Европейского союза, основаны на неоспоримом предположении, что крайне широкое использование информационных и коммуникационных технологий является желательным и неизбежным. Существует желание улучшить человеческие функции, в частности, в отношении промышленности и торговли, с помощью компьютерных сетей. Хотя в некоторых случаях это может быть продуктивным выбором, мы должны быть осторожны, чтобы чрезмерное обобщение не ввело нас в заблуждение. Компьютер не делает все лучше нас. Желание улучшить управление знаниями за счет использования ИКТ для хранения высококонтекстных данных вполне может быть одной из таких ошибок, когда человеческий мозг справляется с этим гораздо лучше. Возможно, эти инструменты лучше использовать для поиска тех, кто обладает необходимыми знаниями, и для установления контакта с ними. Логика программы и ограничения финансирования оказывают большое влияние на выбор проекта и последующие результаты. Области исследований, связанные с так называемым «информационным обществом», воплощенным во многих программах Европейского союза, основаны на неоспоримом предположении, что крайне широкое использование информационных и коммуникационных технологий является желательным и неизбежным. Существует желание улучшить человеческие функции, в частности, в отношении промышленности и торговли, с помощью компьютерных сетей. Хотя в некоторых случаях это может быть продуктивным выбором, мы должны быть осторожны, чтобы чрезмерное обобщение не ввело нас в заблуждение. Компьютер не делает все лучше нас. Желание улучшить управление знаниями за счет использования ИКТ для хранения высококонтекстных данных вполне может быть одной из таких ошибок, когда человеческий мозг справляется с этим гораздо лучше. Возможно, эти инструменты лучше использовать для поиска тех, кто обладает необходимыми знаниями, и для установления контакта с ними. «Единственная» проблема с этим предложением заключается в том, что владеть базами данных и управлять ими легче, чем людьми. Рыночная логика (и логика правительств) имеет тенденцию отдавать предпочтение конкретным решениям, которые можно легко контролировать, а не нематериальным и кажущимся непредсказуемым. «Единственная» проблема с этим предложением заключается в том, что владеть базами данных и управлять ими легче, чем людьми. Рыночная логика (и логика правительств) имеет тенденцию отдавать предпочтение конкретным решениям, которые можно легко контролировать, а не нематериальным и кажущимся непредсказуемым. Поделитесь или прокомментируйте | Подробнее обучение + сетевое общество + досье + доп. ISSN: 1664-834X Copyright © , Алан МакКласки, [email protected]

|

Знакомство с пандами — биомеханическое джиу-джитсу с силой ботаника — Мэтт Эсо — Inverted Gear

В этой серии мы проливаем свет на многих представителей народа панд. В прошлом выпуске мы говорили с Дэвидом Фимсипасом из Maximum Athletics. Теперь мы сосредоточимся на Мэтте «Эзопиане» Киртли с черным поясом: компьютерном волшебнике, ходячей энциклопедии BJJ и беззастенчивом поклоннике Magic: The Gathering.

В прошлом выпуске мы говорили с Дэвидом Фимсипасом из Maximum Athletics. Теперь мы сосредоточимся на Мэтте «Эзопиане» Киртли с черным поясом: компьютерном волшебнике, ходячей энциклопедии BJJ и беззастенчивом поклоннике Magic: The Gathering.

В бытность свою обладателем синего пояса Мэтт Киртли (32 года) чуть не взорвал Интернет одним из первых замечательных блогов по БЖЖ: Aesopian BJJ, новаторским источником бесплатных онлайн-уроков по БЖЖ. С тех пор он известен как высокотехнологичный и аналитический инструктор, который принял свой внутренний ботаник.

Занимались ли вы другими боевыми искусствами до того, как открыли для себя джиу-джитсу?

Мэтт Китли: Нет. В детстве я хулиганил, но формального обучения у меня не было. Мой единственный другой контакт с боевыми искусствами был, когда в мою школу в детстве пришел парень из тхэквондо. Он заставил всех нас принять стойку лошади, вот и все. Я познакомился с джиу-джитсу много лет спустя, когда начал смотреть «Гордость» на DVD. Я действительно увлекся этим, и мне стало интересно, что эти ребята делают (помимо большого количества «особого соуса»). Мне нравился Казуши Сакураба и, конечно же, Грейси, у которых был образ всей этой боевой семьи. На старом форуме Sherdog также размещалась куча классных видеороликов о бойцах, настроенных на хейр-метал, и я фанатично смотрел их. Вам нужно скачать и посмотреть их на RealPlayer. То были времена.

Я действительно увлекся этим, и мне стало интересно, что эти ребята делают (помимо большого количества «особого соуса»). Мне нравился Казуши Сакураба и, конечно же, Грейси, у которых был образ всей этой боевой семьи. На старом форуме Sherdog также размещалась куча классных видеороликов о бойцах, настроенных на хейр-метал, и я фанатично смотрел их. Вам нужно скачать и посмотреть их на RealPlayer. То были времена.

Вы были физически активны?

МК: Вовсе нет. Я был компьютерным ботаном, и мой отец постоянно подталкивал меня к тому, чтобы я двигался. Кто-то на форуме Sherdog порекомендовал школу Эдуардо де Лимы. Это была Грейси Барра — я понятия не имел, что это значит. Но Эдуардо оказался всего в 5 минутах от моего дома. Я постоянно проезжал мимо него и не замечал. У него не было никаких подписок или чего-то еще.

Насколько я понимаю, Эдуардо — один из тех гриндеров старой школы, которые придерживаются некоммерческого подхода.

МК: Совершенно верно. Школа, в которой я тренировался в течение многих лет — вплоть до черного пояса — была просто потной комнатой в задней части складского комплекса. В нем была вращающаяся дверь, цементные стены, не было вестибюля и кондиционера — и все это при удушающей 100-градусной флоридской погоде. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы найти это место, потому что оно было спрятано между магазином металлолома и местом хранения воздушных фильтров.

Школа, в которой я тренировался в течение многих лет — вплоть до черного пояса — была просто потной комнатой в задней части складского комплекса. В нем была вращающаяся дверь, цементные стены, не было вестибюля и кондиционера — и все это при удушающей 100-градусной флоридской погоде. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы найти это место, потому что оно было спрятано между магазином металлолома и местом хранения воздушных фильтров.

Итак, вы вошли в комнату с людьми, имитирующими убийство. Думали ли вы: эти люди безумны?

МК: Мое первое воспоминание о тренажерном зале — это один из фиолетовых поясов, который отдышался снаружи сразу после тренировки. Это был огромный парень с плечами размером с мою голову, и от него поднимался пар. Урок только что закончился, и Эдуардо появился из-за гипсокартона, чтобы поприветствовать меня. Он был чрезвычайно приветлив. Но я подумал, правильно ли это место? Первые пару месяцев я всегда очень нервничал перед тренировкой. Не из-за какого-то плохого отношения, а просто потому, что я никогда не делал ничего подобного: меня швыряли и раздавливали незнакомцы.

Не из-за какого-то плохого отношения, а просто потому, что я никогда не делал ничего подобного: меня швыряли и раздавливали незнакомцы.

Сообщение, опубликованное Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на

Что ты помнишь о своем первом классе?

МК: Моя сестра, одна из наших подруг, и я начали в один день. Мы все сделали разминку (которая была интенсивной, с большим количеством гимнастики). А вводный класс отодвинули в сторону и напарником выступила обладательница синего пояса, в моем случае худощавая высокая девушка (которая оказалась из отдела шерифа). Она оседлала меня, и Эдуардо спросил нас, как я выберусь, не натворив глупостей. Конечно, я вертелся, как рыба в воде. И, конечно же, она останется на вершине и, в конце концов, прикроет мою спину. Эдуардо задавал риторический вопрос: «Ну, это хорошо или плохо для тебя?» А потом мы поменялись местами, и каждый раз она убегала. Весь смысл был в том, чтобы продемонстрировать, как многого вы не знаете. Затем мы научились основному побегу с моста. Итак, мой первый опыт был избит худенькой девушкой.

Весь смысл был в том, чтобы продемонстрировать, как многого вы не знаете. Затем мы научились основному побегу с моста. Итак, мой первый опыт был избит худенькой девушкой.

Но понравилось ли это твоему занудству?

МК: В конце концов это произошло. Как новичок, вы не в состоянии оценить технические аспекты. Вы едва понимаете, что происходит, но я мог сказать, что мне нужно было многое понять, и это заставляло меня возвращаться. Жара убивала меня. Неделями не мог закончить урок. После кувырка я почти терял сознание, спотыкался, возвращался к линии и врезался прямо в стены лицом вперед.

Пост, опубликованный Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на

В какой-то момент вы начали вести один из первых замечательных блогов о БЖЖ: Aesopian.com

МТ: Ну, я все время был онлайн. Как и многие люди моего поколения, я думал, что своим мнением стоит поделиться с миром, поэтому я активно участвовал во всех форумах по джиу-джитсу. Оглядываясь назад, было довольно странно осознавать, что какой-то синий пояс без диплома или опыта начал так много постить о джиу-джитсу. Но вроде нормально получилось. У меня был хороший старт, потому что не так много людей, которые тренировались в BJJ, могли бы также пользоваться Интернетом, создавать веб-сайты и иметь хорошую камеру.

Как и многие люди моего поколения, я думал, что своим мнением стоит поделиться с миром, поэтому я активно участвовал во всех форумах по джиу-джитсу. Оглядываясь назад, было довольно странно осознавать, что какой-то синий пояс без диплома или опыта начал так много постить о джиу-джитсу. Но вроде нормально получилось. У меня был хороший старт, потому что не так много людей, которые тренировались в BJJ, могли бы также пользоваться Интернетом, создавать веб-сайты и иметь хорошую камеру.

Вы ходили в школу веб-дизайна?

МК: Я немного этим занимался в старшей школе и сразу после того, как поступил на обучение к веб-разработчику. Я делаю веб-сайты и работаю над интернет-материалами почти половину своей жизни. Я много делаю для Inverted Gear и помогаю им с маркетингом — вместе с Маршалом Карпером он взрослый в комнате. Вместе с ним я управляю Artechoke Media.

Пост, опубликованный Мэттом Киртли (@aesopianbjj) на

Что было самым трудным для изучения?

МК: Я переверну ваш вопрос. У новичков у большинства людей проблемы с запоминанием всех движений. Но в этом плане мне повезло: я всегда очень хорошо запоминал всевозможные безумные детали. Я смотрел все DVD и читал все инструкции. Я попал под проклятие синего пояса, так как постоянно собирал техники. Это была тотальная информационная перегрузка. Для меня самым трудным было избавиться от этого накопительного менталитета. В какой-то момент я понял, что в джиу-джитсу не нужен миллион приемов. Цель состоит в том, чтобы создать прочную основную игру, а не хвастаться тем, сколько классных приемов вы знаете.

Можете ли вы описать самую большую эволюцию в вашей игре?

МК: Когда я начал отходить от простого сбора техник, я стал сосредотачиваться на биомеханических концепциях, лежащих в основе движений. Когда вы понимаете, как манипулировать позвоночником, плечами и шеей противника, чтобы он не мог двигаться определенным образом, вы можете предсказать, как он может повернуться. Использование этой биомеханической структуры позволяет вам контролировать противника и направлять его в ловушки, а также позволяет быстрее импровизировать. Это гораздо более эффективный метод, чем попытки запомнить конкретную технику для каждой ситуации. Это большое изменение произошло в коричневом поясе. Как ни странно, я чувствую, что знал больше в пурпурном поясе — с точки зрения объема. Но я стал лучше в коричневом поясе, избавившись от многих вещей. Теперь я делаю ровно столько, чтобы получить одну из четырех моих лучших должностей.

Использование этой биомеханической структуры позволяет вам контролировать противника и направлять его в ловушки, а также позволяет быстрее импровизировать. Это гораздо более эффективный метод, чем попытки запомнить конкретную технику для каждой ситуации. Это большое изменение произошло в коричневом поясе. Как ни странно, я чувствую, что знал больше в пурпурном поясе — с точки зрения объема. Но я стал лучше в коричневом поясе, избавившись от многих вещей. Теперь я делаю ровно столько, чтобы получить одну из четырех моих лучших должностей.

Значит, все дороги ведут к распятию?