Эстезис — Мимесис

Оценить литературное произведение можно лишь в том случае, если есть критерий оценки. Его всегда учитывает автор, чтобы читатель смог по достоинству оценить текст. Но времена меняются, критерии трансформируются, а тексты остаются, обречённые быть непонятыми. Исправить это можно только одним способом – изучить то, как воспринимали творчество много лет назад.

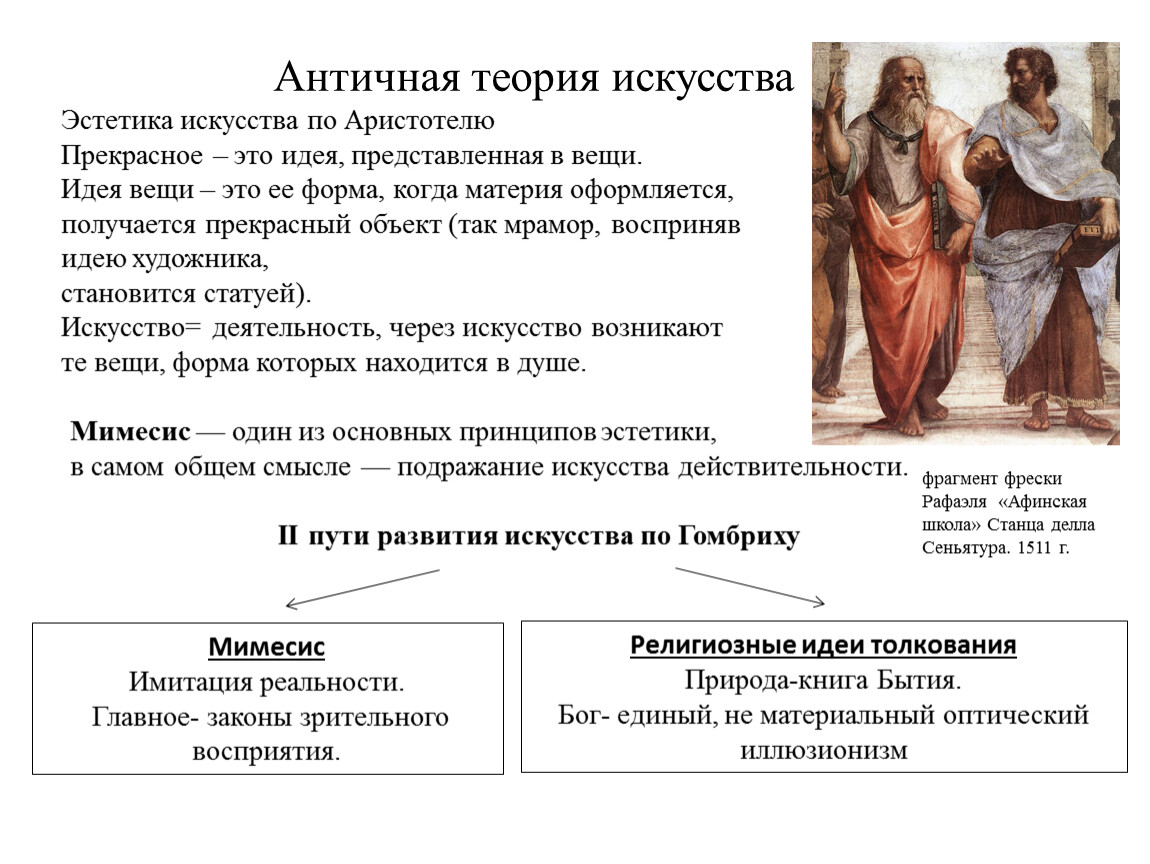

Портики и колонны, трагедии и комедии – античное искусство, в отличие от произведений Древнего Востока, кажется близким и понятным. Но 2000 лет не прошли бесследно – взгляды на творческий процесс успели претерпеть значительные изменения. И ярче всего это видно на примере загадочного слова мúмесис. Буквально μίμησις переводится с древнегреческого как «подражание». Именно оно, по мысли многих античных философов, лежало в основе любого искусства. А. Ф. Лосев, однако, в «Истории античной эстетики» предостерегает читателей от буквального толкования: по его словам, мимесис весьма далёк от «обывательских представлений о реализме». К примеру, мифологию греки понимали реалистически. Чему, в таком случае, подражали греки?

К примеру, мифологию греки понимали реалистически. Чему, в таком случае, подражали греки?

Дионис и Космос

По одной из версий – Дионису. Г. Коллер пишет, что мимесисом изначально называли отождествление поклонников культа Диониса с самим богом во время мистериального танца. То есть, «подражающий» не просто копировал бога, он воплощал его, становился им. С течением времени религиозное наполнение мимесиса ушло на второй план. Трагический актёр уже не осознавал себя мифическим героем, но, тем не менее, «изображал» его, вживался в него. И это уже не «подражание» в привычном нам смысле – скорее, воплощение, исполнение театральной роли.

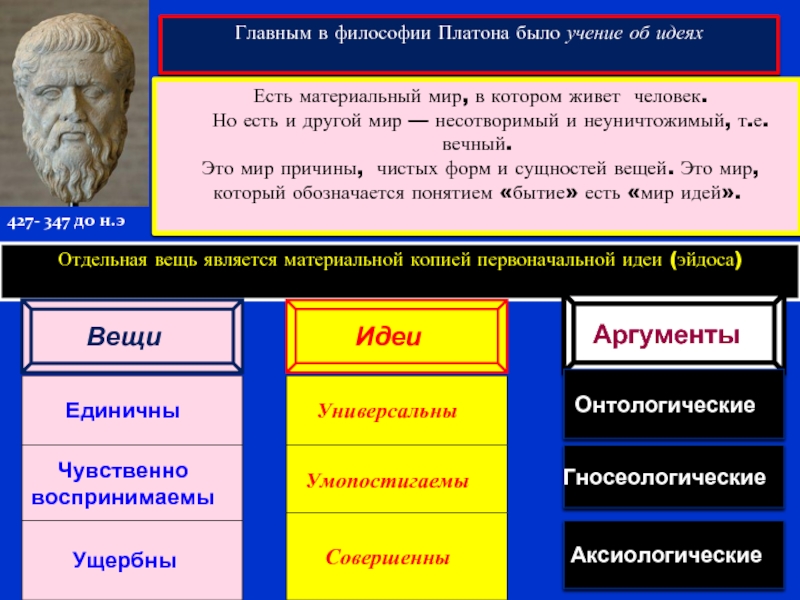

Иное понимание мимесиса – строение Вселенной. Космос считался «подражанием» божественного установления, материальным воспроизведением мира идей. Если для нас сейчас абстрактные построения являются подражанием материальной действительности, то в греческой модели мира ситуация была обратной. Космический мимесис обозначал воплощение первообраза в реальности. Именно такое «подражание», создание осязаемой вещи и полная реализация «оригинала», считалось самым высоким и идеальным мимесисом. Поэтому ремесло, в результате которого появлялись реальные вещи, ценилось выше искусства, где «подражание» было лишь частичным.

Именно такое «подражание», создание осязаемой вещи и полная реализация «оригинала», считалось самым высоким и идеальным мимесисом. Поэтому ремесло, в результате которого появлялись реальные вещи, ценилось выше искусства, где «подражание» было лишь частичным.

Лосев добавляет, что даже «термин «техне» обозначал одинаково и «искусство», и «ремесло». И в то же время именно искусство было нераздельно связано с мимесисом. Понимание творчества как «подражания» стало камнем преткновения в споре двух самых известных философов античности – Платона и Аристотеля.

Гроза поэтов

Философские диалоги Платона сами по себе очень похожи на художественные произведения – их можно читать не только ради знакомства с содержанием, но и красоты формы. Яркие и развёрнутые метафоры, хорошо прописанные персонажи (чего стоит один Алкивиад, врывающийся на пир в изрядном подпитии и начинающий восхвалять Сократа*) позволяют читателю воспринимать диалоги как настоящий литературный текст. Однако сам Платон, при проектировании идеального государства* предлагал выгнать из него поэтов. И философ не слукавил – после знакомства с будущим учителем, Сократом, Платон сжёг все свои художественные сочинения.

Однако сам Платон, при проектировании идеального государства* предлагал выгнать из него поэтов. И философ не слукавил – после знакомства с будущим учителем, Сократом, Платон сжёг все свои художественные сочинения.

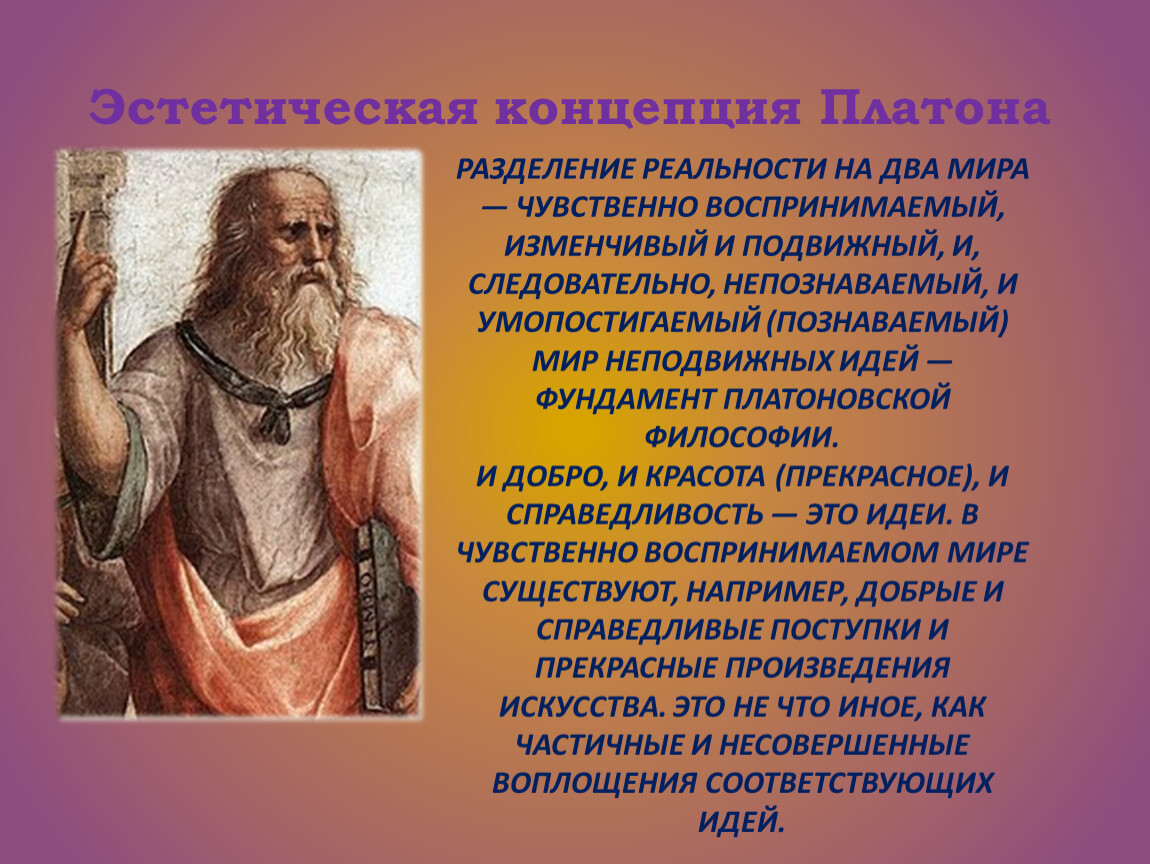

Виноват в этом всё тот же мимесис. Платон, создатель теории идей, «эйдосов», считал «подражание», используемое поэтами и художниками, вторичным и ненастоящим. Всякая реальная вещь, согласно учению Платона, «подражает» своему первообразу, эйдосу, воплощает истинную сущность. Искусство же, по его мысли, представляет собой уже подражание подражания. Художник или поэт создаёт своё произведение только на основе того, что воспринимает и чувствует сам. Платон делает из этого вывод о том, что подобное понимание вещей хаотично и сумбурно, потому что не имеет отношения к истинной сущности и к действительности вообще. То есть, вместо ценимого греками упорядочивания и столь важной для Платона ясности, искусство воплощает отсутствие какой-либо организации. Более того, подобное подражание, с точки зрения философа, ведёт к моральному разложению и мешает людям «быть самими собою»*.

Вместо ценимого греками упорядочивания и столь важной для Платона ясности, искусство воплощает отсутствие какой-либо организации.

Героям знаменитых поэм слепого певца, которые ярко выражают свои эмоции, граждане идеального государства ни в коем случае не должны подражать и уподобляться, потому что это приведёт к несдержанности. Можно попробовать догадаться, почему проект, описанный в диалоге «Государство» так и не был воплощён в жизнь в древнегреческих полисах – умеренность и рациональность, возведённые в абсолют, скорее будут навевать тоску. Но вернёмся к теории.

Некоторые искусства всё-таки могли быть объективными и связанными с реальностью. Среди них была, например, живопись, не имеющая перспективы (потому что последняя признавалась Платоном субъективной), и поэзия, в которой вместо подражания проявляется только «излияние души художника». Как вы понимаете, подобная литература должна была отличаться сдержанностью и внутренним единством. Никаких романтических смятений и переживаний, к которым мы привыкли за последние пару столетий, только непоколебимость духа. Таким образом, отсутствие мимесиса давало поэзии небольшой шанс остаться в платоновском государстве.

Никаких романтических смятений и переживаний, к которым мы привыкли за последние пару столетий, только непоколебимость духа. Таким образом, отсутствие мимесиса давало поэзии небольшой шанс остаться в платоновском государстве.

Может показаться, что мимесис в теории Платона сам по себе имеет негативное значение. Однако, будучи литератором, Платон не мог полностью вычеркнуть из своих построений художественное подражание. Мимесис оправдан в том случае, если у этого подражания есть достойный предмет – поэт, к примеру, должен «подражать речам человека честного». Возвышенное и прекрасное достойно подражания, особенно, когда оно служит некой полезной цели (воспитанию граждан духовно и физически).

Л. делла Роббиа. Платон и Аристотель, 1437-1439

В общем, места для комедий и трагедий всё равно не оставалось.

Адвокат мимесиса

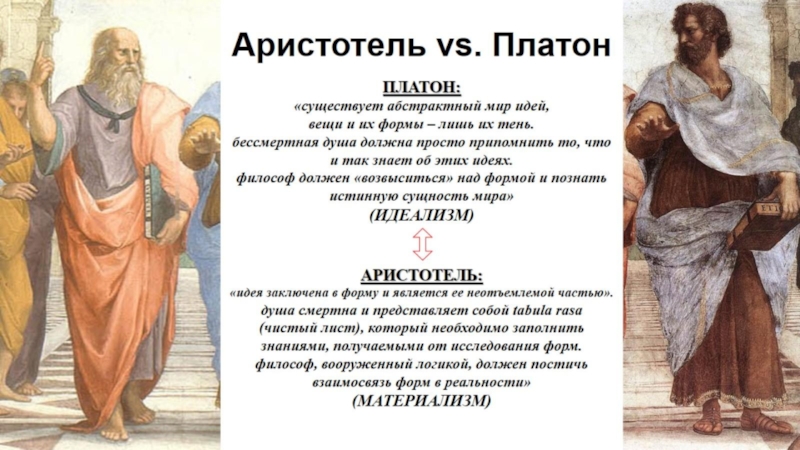

Философская мысль, однако, совсем ненадолго отвернулась от искусства. Уже ученик Платона, Аристотель, отказался от столь категоричного понимания «подражательного» искусства.

Аристотель признаёт, что мимесис является основным принципом любого искусства. Однако, с его точки зрения, музыканты, поэты, танцоры и художники подражают не истинной сущности вещей и окружающему материальному миру. Их предмет подражания находится в сфере возможного, вероятного. Это легче всего представить себе на примере знакомого нам понятия «вымысла», который не является ни истиной, ни ложью, потому что не претендует на то, чтобы изображать реальность. Однако если мы представляем вымысел как нечто полностью оторванное от действительности, то для Аристотеля предмет подражания искусства был связан с реальностью, причём вполне в античном духе. В «Поэтике» философ писал, что история посвящена тому, что было и есть, а поэзия – тому, что должно быть. Это долженствование, вероятность событий и соединяют предмет художественного подражания с действительным бытием.

Философ предлагает иначе взглянуть на процесс мимесиса. Для Платона «подражание» одному предмету (эйдосу) было единственным приемлемым вариантом, множественность источников приводила к хаосу. В интерпретации Аристотеля искусство обобщает человеческий опыт, который состоит из единичных объектов. С одной стороны, он не противоречит Платону, ведь последний имел в виду эйдос, который сам по себе является обобщением. Но стоит вспомнить слова Платона о том, что восприятие человека, его попытка подражать окружающему миру приводят к хаосу. А для Аристотеля переживания и восприятие человека лежат в основе художественного мимесиса. И здесь Лосев снова предостерегает нас от поспешных выводов. Аристотель вовсе не предполагает, что художник строит абстрактную модель на основе материального мира (как мы бы это сделали сейчас), а через обобщение добивается сходства с вероятным художественным прообразом.

В интерпретации Аристотеля искусство обобщает человеческий опыт, который состоит из единичных объектов. С одной стороны, он не противоречит Платону, ведь последний имел в виду эйдос, который сам по себе является обобщением. Но стоит вспомнить слова Платона о том, что восприятие человека, его попытка подражать окружающему миру приводят к хаосу. А для Аристотеля переживания и восприятие человека лежат в основе художественного мимесиса. И здесь Лосев снова предостерегает нас от поспешных выводов. Аристотель вовсе не предполагает, что художник строит абстрактную модель на основе материального мира (как мы бы это сделали сейчас), а через обобщение добивается сходства с вероятным художественным прообразом.

Как передан тот или иной художественный образ становится важнее того, чему он подражает.

То есть, абстрактное снова первично, и именно ему подражают произведения искусства.

Одна из интересных особенностей аристотелевского мимесиса – безобразные предметы имеют такое же право быть основой для «подражания», как и прекрасные. Дело в том, что восприятие художественного произведения, по Аристотелю, состоит в сравнении реального произведения с тем самым вероятным проообразом, которому оно подражает. Когда зритель видит на картине труп, он не сравнивает его с реально увиденным трупом или своим представлением о мёртвом человеке. Зритель воспринимает именно изображение мертвеца на холсте. Как передан тот или иной художественный образ становится важнее того, чему он подражает. То же самое происходит и с драматическими произведениями – характеры, реплики и поступки не стоит оценивать с точки зрения морали и целесообразности. Потому что конечная цель искусства, согласно Аристотелю – особое удовольствие, которое испытывают люди, когда воспринимают то или иное произведение.

Дело в том, что восприятие художественного произведения, по Аристотелю, состоит в сравнении реального произведения с тем самым вероятным проообразом, которому оно подражает. Когда зритель видит на картине труп, он не сравнивает его с реально увиденным трупом или своим представлением о мёртвом человеке. Зритель воспринимает именно изображение мертвеца на холсте. Как передан тот или иной художественный образ становится важнее того, чему он подражает. То же самое происходит и с драматическими произведениями – характеры, реплики и поступки не стоит оценивать с точки зрения морали и целесообразности. Потому что конечная цель искусства, согласно Аристотелю – особое удовольствие, которое испытывают люди, когда воспринимают то или иное произведение.

Под гнётом культурного слоя

За последнюю тысячу лет появилось большое количество интерпретаций античного мимесиса. Одного Аристотеля толковали и перетолковывали много раз – например, на его теорию искусства ссылались сторонники как барокко, так и классицизма, хотя выводы у них получались практически противоположные. Тексты, посвящённые искусству всё ещё могут служить рудой, из которой выплавляются удивительные эстетические теории, порождающие не менее интригующие произведения. Но если мы хотим сесть в литературную машину времени и отправиться на две с половиной тысячи лет назад, то нужно сделать усилие, постараться понять античных писателей, увидеть их так, как мы видим наших современников. Искусство, подражающее не материальному миру, но идее о нём; подражание, которое больше напоминает реальное воплощение; художественный образ, созданный по образцу возможного – всё это античный мимесис. ■

Тексты, посвящённые искусству всё ещё могут служить рудой, из которой выплавляются удивительные эстетические теории, порождающие не менее интригующие произведения. Но если мы хотим сесть в литературную машину времени и отправиться на две с половиной тысячи лет назад, то нужно сделать усилие, постараться понять античных писателей, увидеть их так, как мы видим наших современников. Искусство, подражающее не материальному миру, но идее о нём; подражание, которое больше напоминает реальное воплощение; художественный образ, созданный по образцу возможного – всё это античный мимесис. ■

Эльнара Ахмедова

Карта сайта

Карта сайта- В начало

- Наука

- Словарь терминов

|

|

Эстетика — Эстетика Платона

Эстетика — Эстетика Платона Искусство, думал он,

мощные формовщики характера. Таким образом, обучать и защищать идеальных граждан для

В идеальном обществе искусство должно находиться под строгим контролем.

Искусство, думал он,

мощные формовщики характера. Таким образом, обучать и защищать идеальных граждан для

В идеальном обществе искусство должно находиться под строгим контролем. Влияние Платона на западное культура, как правило, очень сильна, и это включает в себя сильное влияние по искусству и теории искусства. В случае искусства и эстетической теории это влияние в основном косвенное, и лучше всего его можно понять, если немного знать немного о его философии.

Платон

видел меняющийся физический мир как жалкую, разлагающуюся копию совершенного, рационального,

вечный и неизменный первоначальный. Красота цветка или заката, кусочка

музыки или любовных отношений, является несовершенной копией Самой Красоты. В этом мире

изменения внешности, в то время как вы могли бы мельком увидеть это восхитительное совершенство,

он всегда будет исчезать. Это всего лишь указатель на совершенную красоту вечного.

То же самое касается и других Сущностей, таких как Справедливость. Кто-нибудь знает, что настоящая справедливость

слишком много, чтобы надеяться в этом коррумпированном мире. Лучшее, что вы можете найти, это грубый

приближение. Возьмем третий пример: самый тщательно нарисованный круг превращается

быть нерегулярным, если вы осмотрите его достаточно внимательно. Как Точка, Линия,

и все геометрические фигуры, Круг является математическим идеалом. Это невозможно

нарисовать реальный круг, а только несовершенную физическую копию (или экземпляр)

один. (Если вы когда-либо стремились достичь идеала, возможно, у вас есть некоторое сочувствие

с этой частью философии Платона.)

Кто-нибудь знает, что настоящая справедливость

слишком много, чтобы надеяться в этом коррумпированном мире. Лучшее, что вы можете найти, это грубый

приближение. Возьмем третий пример: самый тщательно нарисованный круг превращается

быть нерегулярным, если вы осмотрите его достаточно внимательно. Как Точка, Линия,

и все геометрические фигуры, Круг является математическим идеалом. Это невозможно

нарисовать реальный круг, а только несовершенную физическую копию (или экземпляр)

один. (Если вы когда-либо стремились достичь идеала, возможно, у вас есть некоторое сочувствие

с этой частью философии Платона.)

Красота, справедливость и любовь

Круг — все это примеры того, что Платон называл формами или идеями. Другие философы

назвали их Универсалами. Многие отдельные вещи могут иметь форму круга,

или справедливости, или красоты. Для Платона эти Формы — совершенные Идеалы, но они

также более реальных , чем физические объекты. Он назвал их «Настоящими

Реальный». Мир Форм разумен и неизменен; мир физического

видимость изменчива и иррациональна и имеет реальность только в той мере, в какой

что ему удается имитировать Формы. Разум или душа принадлежит Идеалу

мир; тело и его страсти застряли в грязи физического мира.

Итак, лучшая человеческая жизнь та, которая стремится понять и подражать

Формы максимально приближены. Что жизнь есть жизнь ума, жизнь

Философ (буквально, любитель мудрости). Самоконтроль, особенно контроль

страстей, необходимо душе, желающей избежать искушений

чувственности, жадности и честолюбия, и перейти к идеальному миру в следующем

жизнь.

Мир Форм разумен и неизменен; мир физического

видимость изменчива и иррациональна и имеет реальность только в той мере, в какой

что ему удается имитировать Формы. Разум или душа принадлежит Идеалу

мир; тело и его страсти застряли в грязи физического мира.

Итак, лучшая человеческая жизнь та, которая стремится понять и подражать

Формы максимально приближены. Что жизнь есть жизнь ума, жизнь

Философ (буквально, любитель мудрости). Самоконтроль, особенно контроль

страстей, необходимо душе, желающей избежать искушений

чувственности, жадности и честолюбия, и перейти к идеальному миру в следующем

жизнь.

Конечно много

больше к философии Платона, чем это; но этого достаточно для начала

объяснить свое отношение к искусству. (Подробнее о философии Платона см.

в библиотеке или загляните в онлайн-энциклопедию

философии.) У Платона было две теории искусства. Можно найти в его диалоге Республика , и, кажется, это теория, в которую верил сам Платон.

Согласно этой теории, поскольку искусство подражает физическим вещам, которые, в свою очередь,

подражать Формам, искусство всегда является копией копии и ведет нас еще дальше

от истины к иллюзии. По этой причине, а также из-за своей мощности

возбуждать эмоции, искусство опасно. На другую теорию Платона намекает

его более короткий диалог Ион и в его искусно созданном Симпозиуме .

Согласно этой теории, художник, возможно, по божественному вдохновению, создает лучшая копия Истинного, чем можно найти в обычном опыте. таким образом

художник своего рода пророк. Вот некоторые особенности двух теорий:

По этой причине, а также из-за своей мощности

возбуждать эмоции, искусство опасно. На другую теорию Платона намекает

его более короткий диалог Ион и в его искусно созданном Симпозиуме .

Согласно этой теории, художник, возможно, по божественному вдохновению, создает лучшая копия Истинного, чем можно найти в обычном опыте. таким образом

художник своего рода пророк. Вот некоторые особенности двух теорий:

1. Искусство есть подражание Это особенность обеих теорий Платона. Конечно, он не был

первый или последний человек, который думает, что искусство имитирует реальность. Идея была еще

очень сильно в эпоху Возрождения, когда Вазари в его Жизнь художников ,

говорил, что «живопись есть не что иное, как подражание всему живому в природе».

с их цветами и рисунками, такими же, как они есть в природе».

наиболее распространенная теория. Большинство людей до сих пор думают, что картина должна быть

картина из что-то, и что художник — это тот, кто может сделать картину

который «выглядит как настоящий». Только в конце девятнадцатого

века, когда идея искусства как подражания начала исчезать из западной эстетики,

быть заменены теориями об искусстве как выражении, искусстве как коммуникации, искусстве

как чистая форма, искусство как то, что вызывает «эстетический» отклик, и ряд

других теорий.

Только в конце девятнадцатого

века, когда идея искусства как подражания начала исчезать из западной эстетики,

быть заменены теориями об искусстве как выражении, искусстве как коммуникации, искусстве

как чистая форма, искусство как то, что вызывает «эстетический» отклик, и ряд

других теорий.

Значит, искусство — это подражание. Но что имитирует? Здесь вступают в действие две теории Платона. В Республике Платон говорит, что искусство подражает предметам и событиям обыденной жизни. В других Другими словами, произведение искусства — это копия копии Формы. Это даже больше иллюзия чем обычный опыт. Согласно этой теории, произведения искусства в лучшем случае развлекают, и в худшем случае опасное заблуждение.

Мгновение мысли будет

предложить способ построить более благоприятную для искусства теорию на основе философии Платона.

Что, если художник каким-то образом может сделать вернее копия форм

чем предлагает наш обычный опыт? Эта теория фактически появляется у Платона. короткий ранний диалог, Ион . Сократ допрашивает поэта по имени Ион,

который блестяще читает стихи Гомера, но не умеет читать ничего другого.

Сократа это озадачивает; ему кажется, что если у Иона есть искусство или умение,

декламации стихов, он должен быть в состоянии применить свои квалифицированные знания к другим

также поэты. Он заключает, что Ион на самом деле не обладает квалифицированными знаниями.

Скорее, когда он читает Гомера, он должен быть вдохновлен богом.

короткий ранний диалог, Ион . Сократ допрашивает поэта по имени Ион,

который блестяще читает стихи Гомера, но не умеет читать ничего другого.

Сократа это озадачивает; ему кажется, что если у Иона есть искусство или умение,

декламации стихов, он должен быть в состоянии применить свои квалифицированные знания к другим

также поэты. Он заключает, что Ион на самом деле не обладает квалифицированными знаниями.

Скорее, когда он читает Гомера, он должен быть вдохновлен богом.

Капельницы Ion с сарказм. Платон не очень серьезно относился к теории «искусства по божественному вдохновению». Но многие древние, средневековые и современные художники и эстетики нашли это неотразимо. В конце концов, разве художники не часто вдохновляются? Разве их креатив гений часто дает удивительно удивительные результаты, о которых художник скажет: «Я не знаю, как я это сделал?» Самое главное, художники не показывают нам суть вещей и открыть истины, которые иначе мы бы не увидели?

Взгляд художника

как вдохновенный открыватель идеальных сущностей вполне соответствует духу платоновского Симпозиум , диалог, полный речей, восхваляющих Любовь, в котором Сократ

дает убедительную картину восхождения от сексуальной любви к эстетической

восхищение красивыми телами, любовь к красивым душам и, наконец,

к созерцанию самой идеальной Формы Красоты. Тот же дух

заполняет большую часть классического греческого искусства. Поздняя классическая скульптура представляет богов и героев

как идеальные тела, построенные в идеальных пропорциях и наполненные прохладным покоем,

как будто они населяли совершенный и неизменный божественный мир. Классический идеал

художника как улавливание сущности продолжало оказывать огромную силу, начиная с

Ренессанс заново открыл греческие каноны соразмерности двадцатому

скульптуры 9 века0023 Константин Бранкузи , картины Пита Мондриана ,

и теории цвета Василий Кандинский и Синий всадник (der Blaue

Райтер) группа .

Тот же дух

заполняет большую часть классического греческого искусства. Поздняя классическая скульптура представляет богов и героев

как идеальные тела, построенные в идеальных пропорциях и наполненные прохладным покоем,

как будто они населяли совершенный и неизменный божественный мир. Классический идеал

художника как улавливание сущности продолжало оказывать огромную силу, начиная с

Ренессанс заново открыл греческие каноны соразмерности двадцатому

скульптуры 9 века0023 Константин Бранкузи , картины Пита Мондриана ,

и теории цвета Василий Кандинский и Синий всадник (der Blaue

Райтер) группа .

Идея художника

как боговдохновенный, или даже одержимый, также сохранился до настоящего времени

день. Некоторые из наших наиболее распространенных художественных словарей происходят от этой идеи. Например,

слово «музыка» происходит от греческих муз, полубогов, вдохновивших

работа художника. Понятие «гений» изначально такое же; твой гений был

твой личный даймон или вдохновляющий дух. Есть бесчисленное множество картин

из эпохи Возрождения, которые изображают такого рода гения или вдохновляющую музу;

а есть и такие, которые сочетают в себе идеи вдохновения и подражания, показывая

художник или музыкант, созерцающий божественный идеал и создающий в результате искусство.

Пример, который может показаться современному глазу несколько иным, чем эпохе Возрождения.

из них, это «Венера и музыка» Тициана ( Venere,

Любовь и органиста). Идея гениальности была сильна в эпоху романтизма,

и уж точно никуда не делась с тех пор!

Есть бесчисленное множество картин

из эпохи Возрождения, которые изображают такого рода гения или вдохновляющую музу;

а есть и такие, которые сочетают в себе идеи вдохновения и подражания, показывая

художник или музыкант, созерцающий божественный идеал и создающий в результате искусство.

Пример, который может показаться современному глазу несколько иным, чем эпохе Возрождения.

из них, это «Венера и музыка» Тициана ( Venere,

Любовь и органиста). Идея гениальности была сильна в эпоху романтизма,

и уж точно никуда не делась с тех пор!

Проблемы с

теория имитации . В любом из двух его вариантов, как подражания

мир или подражание идеалу, теория подражания имеет проблемы. Это в

наименее правдоподобна теория репрезентативной живописи, рисунка и скульптуры;

и его можно растянуть под какую-нибудь абстрактную работу, как в случае с Бранкузи.

и Мондриан. Но даже при такой работе многое уходит. С таким артистом, как

Джексон Поллак упускает из виду все; что имитируют его капельные картины?

И как теория должна работать для музыки? Что представляет музыка?

Платон говорил о музыке, представляющей естественные звуки и эмоции, как и Аристотель. но даже если согласиться с тем, что музыка имитирует эмоции, можно ли построить теорию

музыки из одного только этого факта?

но даже если согласиться с тем, что музыка имитирует эмоции, можно ли построить теорию

музыки из одного только этого факта?

2. Искусство сильно,

и поэтому опасны Поэзия, драма, музыка, живопись, танец, все переполох

наши эмоции. Все искусства сильно двигают людей. Они могут сильно влиять

наше поведение и даже наш характер. По этой причине Платон настаивал на том, что музыка

(особенно музыка), наряду с поэзией, драмой и другими искусствами, должны

часть воспитания молодых граждан в его идеальной республике, но должна быть

строго подвергается цензуре, чтобы представить сначала только хорошее. (Эти рассказы и образы

может формировать характер может показаться достаточно очевидным; но как музыка это делает? Платон

был очень впечатлен теориями Пифагора и его числовым мистицизмом.

Ранние размышления о геометрических соотношениях были частично вдохновлены замечанием ряда

обертонов, связанных с колебанием струны. Струна, когда ее дергают,

вибрирует по всей своей длине, но и пополам, давая октаву, и

в других подразделениях, которые дают квинту, терцию и остальные обертоны

ряд. Это похожие на колокольчики более высокие тона, которые издают струнные музыканты, когда они

играть на «гармонике». Платон считал, что правильная музыка

помогите настроить душу в гармонии, а не в разладе. Но это означало исключить

определенные музыкальные лады из Республики и оставляя только те, которые благоприятствовали

правильно устроенной душе, т. е. такой, чья воля управляла своими страстями по направлению

своей причины. Только когда молодые люди были готовы, сила их

проверять характер, подвергая их изображениям зла и тем более

беспорядочные музыкальные лады.)

Это похожие на колокольчики более высокие тона, которые издают струнные музыканты, когда они

играть на «гармонике». Платон считал, что правильная музыка

помогите настроить душу в гармонии, а не в разладе. Но это означало исключить

определенные музыкальные лады из Республики и оставляя только те, которые благоприятствовали

правильно устроенной душе, т. е. такой, чья воля управляла своими страстями по направлению

своей причины. Только когда молодые люди были готовы, сила их

проверять характер, подвергая их изображениям зла и тем более

беспорядочные музыкальные лады.)

От Платона до Нью-Йорка

Мэр Рудольф Джулиани, влиятельные люди на протяжении веков и разных культур

беспокоились о силе искусства влиять и потенциально развращать.

Западному жителю двадцать первого века может быть трудно сочувствовать Платону.

Жесткая цензура искусства. Мало что может быть для нас более ценным, чем

наша свобода; мы недолюбливаем, когда другие говорят нам, что мы можем смотреть или

слушать или читать. Мы верим в свободный обмен идеями, и пусть лучшие

победа идеи. Мы могли бы даже попытаться обосновать эту идею диалогами самого Платона.

Конечно, Платон не так высоко ценил свободу, как мы; он думал, что свобода

без ограничений и без надлежащей подготовки не приведет ни к чему хорошему. На самом деле он думал

это сделало бы массу людей уязвимыми для обмана, манипуляций и

возможное порабощение тираном. Несмотря на это, он соглашался с современным

людей о свободном обмене идеями. Другого способа добраться до

правда, по его мнению. Его проблема с искусством заключалась в том, что оно оперировало образами.

а не идеями, и поэтому они могут затуманить истину, а не прояснить

это.

Мы верим в свободный обмен идеями, и пусть лучшие

победа идеи. Мы могли бы даже попытаться обосновать эту идею диалогами самого Платона.

Конечно, Платон не так высоко ценил свободу, как мы; он думал, что свобода

без ограничений и без надлежащей подготовки не приведет ни к чему хорошему. На самом деле он думал

это сделало бы массу людей уязвимыми для обмана, манипуляций и

возможное порабощение тираном. Несмотря на это, он соглашался с современным

людей о свободном обмене идеями. Другого способа добраться до

правда, по его мнению. Его проблема с искусством заключалась в том, что оно оперировало образами.

а не идеями, и поэтому они могут затуманить истину, а не прояснить

это.

Пожалуй, здесь можно немного «сочувствовать дьяволу». Большинство

Известное резюме философии Платона — аллегория Пещеры, найденная в Книге

VII его Республика . Там Платон просит читателей представить узников, закованных в цепи.

на скамью, обращенную к стене глубокой пещеры. За ними находится

шестифутовая стена, за которой огонь, а между огнем и стеной прогулка

актеры несут марионеток на палках. Все заключенные могут видеть тени

отлитые марионетками. Это их мир, и они считают его Реальностью. Представлять себе

что заключенный каким-то образом освобожден. Сначала он или она будет спотыкаться в

темноту, и ослепнуть от огня, но потом осознать, что тени

являются копиями марионеток. Освобожденный узник спотыкается еще выше, все

выход из устья пещеры на солнечный свет. Там, когда солнечная слепота

уходит, заключенный видит настоящие вещи, из которых сами куклы

являются копиями. Наконец, он или она может увидеть солнце, при свете которого

вещи видны.

Все заключенные могут видеть тени

отлитые марионетками. Это их мир, и они считают его Реальностью. Представлять себе

что заключенный каким-то образом освобожден. Сначала он или она будет спотыкаться в

темноту, и ослепнуть от огня, но потом осознать, что тени

являются копиями марионеток. Освобожденный узник спотыкается еще выше, все

выход из устья пещеры на солнечный свет. Там, когда солнечная слепота

уходит, заключенный видит настоящие вещи, из которых сами куклы

являются копиями. Наконец, он или она может увидеть солнце, при свете которого

вещи видны.

Зачем Платону было видеть

искусства как тени на стене пещеры, а не как сияющие символы

истинного духовного мира снаружи? Ответ заключается в том, что он видел оба потенциала.

Если бы он не видел возможности того, что искусство может раскрыть истину и сформировать характер

в хорошем смысле, он не рекомендовал бы музыку и рассказы для молодежи.

Но почему так много внимания уделяется соблазнительному теневому потенциалу искусства? Поместите аллегорию

Пещеры в ее очевидную версию 21-го века, и один ответ просится

данный. Заключенный становится домоседом, привязанным к телевизору и принимающим

образы и мифы, распространяемые рекламой и шоу, как обстоят дела.

Являются ли эти образы и мифы могущественными? Они формируют наше представление о себе

и мир? Отвлекают ли они нас от познания того, кто мы на самом деле, что на самом деле

лучше для нас, кто был бы хорошим политическим лидером? Вопросы отвечают сами собой.

(Но особенно мощное и подробное описание того, как они это делают, см.

см. работы Стюарта Юэна, особенно Все потребляющие изображения и PR! )

Пьесы и публичное ораторское искусство были средствами массовой информации и пропагандой во времена Платона.

и живопись, скульптура и музыка часто служили тем же целям. Подумайте о «медиа»,

«пропаганда» и Entertainment Tonight , а не «отлично

искусство», и легче проникнуться симпатией к взглядам Платона.

главная задача нашего времени — обеспечить свободное, честное и стимулирующее общение

сопротивляясь необоснованной силе рекламных образов и шумихи в СМИ.

Заключенный становится домоседом, привязанным к телевизору и принимающим

образы и мифы, распространяемые рекламой и шоу, как обстоят дела.

Являются ли эти образы и мифы могущественными? Они формируют наше представление о себе

и мир? Отвлекают ли они нас от познания того, кто мы на самом деле, что на самом деле

лучше для нас, кто был бы хорошим политическим лидером? Вопросы отвечают сами собой.

(Но особенно мощное и подробное описание того, как они это делают, см.

см. работы Стюарта Юэна, особенно Все потребляющие изображения и PR! )

Пьесы и публичное ораторское искусство были средствами массовой информации и пропагандой во времена Платона.

и живопись, скульптура и музыка часто служили тем же целям. Подумайте о «медиа»,

«пропаганда» и Entertainment Tonight , а не «отлично

искусство», и легче проникнуться симпатией к взглядам Платона.

главная задача нашего времени — обеспечить свободное, честное и стимулирующее общение

сопротивляясь необоснованной силе рекламных образов и шумихи в СМИ. Что бы вы ни думали о платоновском решении этой проблемы, я полагаю, что это

является одной из проблем, вызвавших его предложения о жесткой цензуре

искусства, которые он так явно любил и которым обучался.

привлекательность, но проблема реальна.

Что бы вы ни думали о платоновском решении этой проблемы, я полагаю, что это

является одной из проблем, вызвавших его предложения о жесткой цензуре

искусства, которые он так явно любил и которым обучался.

привлекательность, но проблема реальна.

Пришло влияние Платона в средневековую европейскую традицию через фильтр неоплатонизма, более поздняя модификация платоновского учения, процветавшая в веках только до и после времени Иисуса. Самым известным неоплатоником был Плотин. Плотин и другие неоплатоники придавали большое значение идее Красоты. поиски души, как описано в Симпозиуме . Через неоплатонизм, Вторая теория Платона (искусство как подражание вечной Красоте и вечной Истине) стал каналом его влияния на западное средневековье и ренессанс.

вернуться к началу

Взгляды Платона и Аристотеля на мимесис – Typelish

Ceren Tantaş

Чтение через 4 мин.

На греческом mimesis означает «подражание» не в смысле «копирования», а в смысле «представления». По Платону и Аристотелю, мимесис — это подражание природе. Платон утверждает, что все художественные творения являются формами подражаний, существующих в «мире идей» и созданных Богом. Воспринимаемые материальные вещи представляют собой представления идеального типа или наблюдаемой реальности. Аристотель в средствах трагедии указывает, что мимесис есть подражание действию, нисхождение человека с высшего положения на низшее. Оба философа считали мимесис подражанием природе; однако в их убеждениях есть некоторые противоречия и различия.

В теории мимесиса Платон утверждает, что искусство подражает природе, подражание жизни. Он говорит, что «идея» — это реальность. Таким образом, подражание действительности есть искусство подражания идее. Его знаменитый пример с плотником и стулом лучше объясняет его убеждения. Сначала идея стула приходит в голову плотнику, затем плотник придает стулу физическую форму, и в конце концов он создает свою идею, стул. Таким образом, столярный стул дважды удаляется от реальности. Он считает, что философия важнее поэзии, потому что философия имеет дело с идеями, тогда как поэзия имеет дело с иллюзией. Для Платона подражание поэта дважды удалено от реальности, поэтому его творения нереальны и иллюзорны. Поэзия миметична, как и философия, но Платон отрицает поэзию, потому что она миметична только по философским и моральным основаниям, а это означает, что подражание поэзии может заставить лучших людей чувствовать грусть, печаль и депрессию. Кто-то может сказать, что это нормально, но в те времена высказанные чувства были женскими и не подходили мужской сентиментальности. Кроме того, Платон говорит, что поэты могут изображать богов неподобающим образом.

Таким образом, столярный стул дважды удаляется от реальности. Он считает, что философия важнее поэзии, потому что философия имеет дело с идеями, тогда как поэзия имеет дело с иллюзией. Для Платона подражание поэта дважды удалено от реальности, поэтому его творения нереальны и иллюзорны. Поэзия миметична, как и философия, но Платон отрицает поэзию, потому что она миметична только по философским и моральным основаниям, а это означает, что подражание поэзии может заставить лучших людей чувствовать грусть, печаль и депрессию. Кто-то может сказать, что это нормально, но в те времена высказанные чувства были женскими и не подходили мужской сентиментальности. Кроме того, Платон говорит, что поэты могут изображать богов неподобающим образом.

С другой стороны, по Аристотелю, подражание поэзии есть подражание действию, оно не является ни философским, ни нравственным. По его мнению, поэзия — это не книга поучения или проповеди, это произведение искусства. Аристотель соглашается со своим учителем Платоном в том, что он называет поэта подражателем. Поэт подражает настоящему или прошлому, общепринятому и идеальному. Другими словами, поэт подражает вещам такими, какие они есть/были, вещам, какими они мыслится/говорятся такими, или вещами, которыми они должны быть. Однако Аристотель не согласен с Платоном в том, что подражание поэту есть иллюзия истины. Он сравнивает поэзию с историей; поэзия является более философским и более высоким предметом, чем история, потому что история выражает конкретное, а поэзия выражает универсальное. Чтобы доказать свою точку зрения, он объясняет разницу между поэзией и историей; поэт описывает «что могло или должно было произойти» , историк описывает «что произошло» . Таким образом, картина поэзии всегда более актуальна и приятна. Также Аристо не считает, что поэзия делает людей сентиментальными или более слабыми. Для Аристотеля истинная поэзия — это форма трагедии. Трагедия вызывает страх и жалость, достигает кульминации и заканчивается очищением этих эмоций; другими словами, катарсис.

Поэт подражает настоящему или прошлому, общепринятому и идеальному. Другими словами, поэт подражает вещам такими, какие они есть/были, вещам, какими они мыслится/говорятся такими, или вещами, которыми они должны быть. Однако Аристотель не согласен с Платоном в том, что подражание поэту есть иллюзия истины. Он сравнивает поэзию с историей; поэзия является более философским и более высоким предметом, чем история, потому что история выражает конкретное, а поэзия выражает универсальное. Чтобы доказать свою точку зрения, он объясняет разницу между поэзией и историей; поэт описывает «что могло или должно было произойти» , историк описывает «что произошло» . Таким образом, картина поэзии всегда более актуальна и приятна. Также Аристо не считает, что поэзия делает людей сентиментальными или более слабыми. Для Аристотеля истинная поэзия — это форма трагедии. Трагедия вызывает страх и жалость, достигает кульминации и заканчивается очищением этих эмоций; другими словами, катарсис. Итак, поэзия очеловечивает читателя и зрителя. Наконец, Аристотель считает, что цель поэзии номер один — пробуждать чувства, но при этом она также обучает зрителя. Поэзия преподает нравственные уроки и показывает эмоциональное взросление.

Итак, поэзия очеловечивает читателя и зрителя. Наконец, Аристотель считает, что цель поэзии номер один — пробуждать чувства, но при этом она также обучает зрителя. Поэзия преподает нравственные уроки и показывает эмоциональное взросление.

Подводя итог, можно сказать, что взгляды Аристотеля и Платона на мимесис совпадают друг с другом. Оба считают, что мимесис — это подражание природе. Однако если копнуть глубже, верования Аристотеля и Платона отличаются друг от друга; Платон утверждает, что подражание искусству есть иллюзия, а не реальность. Кроме того, он считает, что искусство, то есть поэзия, делает людей неуравновешенными, высвобождая их слабые стороны, и говорит, что поэзия неуместно изображает богов. Напротив, Аристотель считает, что поэзия полезна для публики, потому что она производит катарсис, преподает нравственные уроки и поддерживает эмоциональный рост.

БИБЛИОГРАФИЯ

Britannica, Encyclopædia. «Идеальный тип.

События.

События. События .Мероприятия.

События .Мероприятия.