Страх и ненависть в Сети: как эмоции существуют в интернете

Эмоции всегда были важной частью человеческой жизни, но в силу того, что значительная ее часть теперь проходит за компьютером, возникает вопрос: не забыли ли мы взять эмоции с собой в интернет? Действительно ли набранные на клавиатуре слова несут эмоциональный заряд и обеспечивают эмоциональное взаимодействие между собеседниками? На эти вопросы в Университете ИТМО ответил профессор Варшавского политехнического университета и приглашенный профессор кафедры высокопроизводительных вычислений Януш Холыст, выступивший с лекцией «Коллективные эмоции в соцсетях».

Мы хотели понять, как коллективные эмоции возникают в онлайн-комьюнити, чтобы получить возможность предсказывать, усиливать и подавлять негативные и позитивные эмоции, которые возникают у пользователей различных сообществ, и тем самым получить возможность стабилизировать эти сервисы. В долгосрочной перспективе мы хотели научиться создавать сервисы и технологии, связанные с эмоциональным интеллектом.

Не существует полного общего понимания и согласия в том, что такое эмоции, кроме того, что они влияют на нашу жизнь. В разных странах их могут представлять по-разному и вкладывать в них разный смысл. Например, в Японии есть понятие «токимаки», которым обозначают внезапный шок от того, что человек влюбился или был впечатлен каким-то событием. Японцам понятна эта эмоция, но представителям других культур объяснить и принять ее может быть непросто.

Лекция про эмоции в сетиСогласно определению, эмоции — это часть процесса ответа на персональный опыт, с большой вероятностью моя реакция будет основана на моих эмоциях.

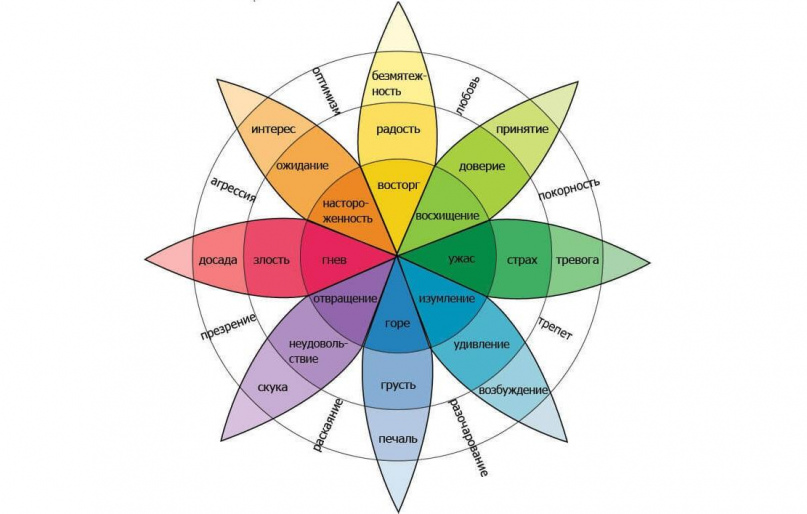

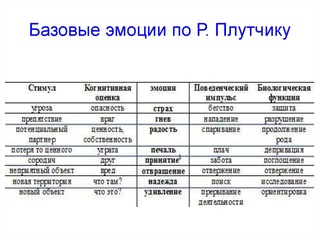

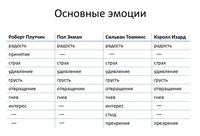

Ученые разработали несколько классификаций базовых эмоций, одной из наиболее интересных можно назвать модель Роберта Плутчика (1980 г.), в которой он раскладывает эмоции на противоположные: удовольствие-грусть, доверие-отвращение, страх-гнев, удивление-предвосхищение. Но также необходимо определить, что означает эмоция. Один из самых простых способов предложил Джеймс Рассел с круговой моделью, где эмоции раскладываются по двум измерениям — валентность (степени удовольствия) и возбуждение (активация).Януш Холыст Кстати, нет согласия и относительно того, как долго продолжается эмоциональное переживание. Большинство ученых сходятся во мнении, что время составляет от одной секунды до нескольких минут. Если вы испытываете что-то более продолжительное время, то это не эмоция, а какое-то другое физиологическое или социальное состояние, например, депрессия.

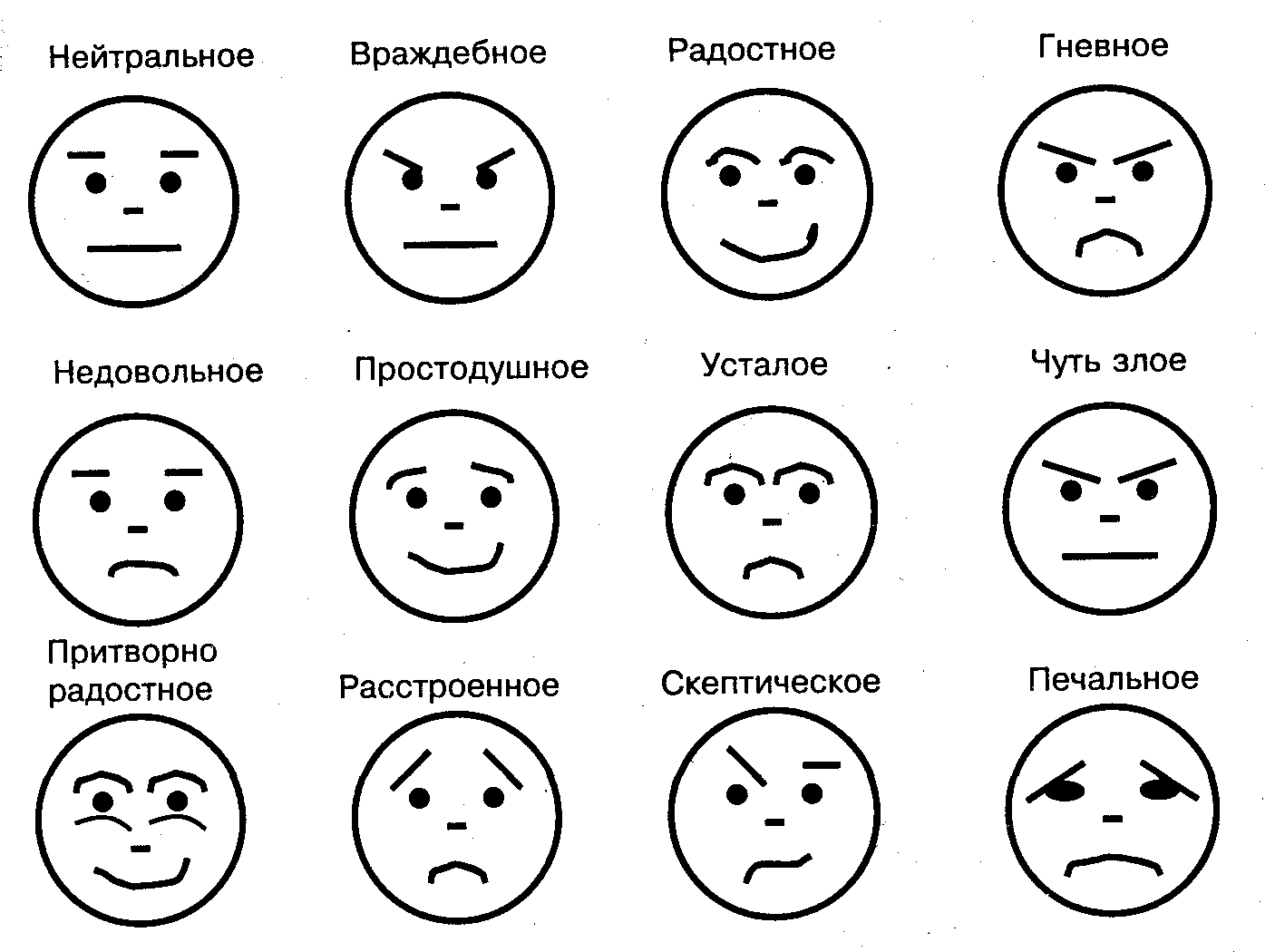

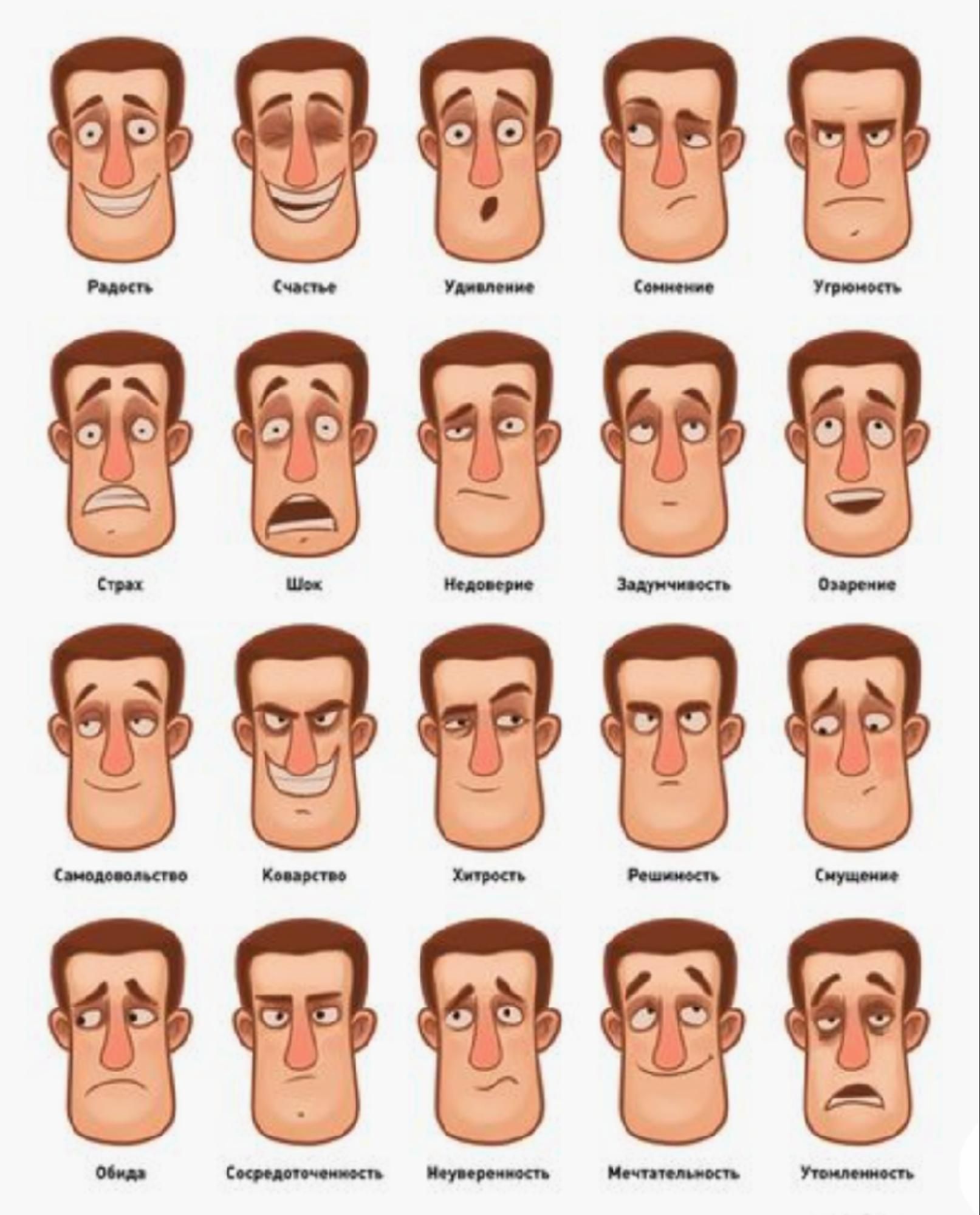

Ученые разработали несколько классификаций базовых эмоций, одной из наиболее интересных можно назвать модель Роберта Плутчика (1980 г.), в которой он раскладывает эмоции на противоположные: удовольствие-грусть, доверие-отвращение, страх-гнев, удивление-предвосхищение. Но также необходимо определить, что означает эмоция. Один из самых простых способов предложил Джеймс Рассел с круговой моделью, где эмоции раскладываются по двум измерениям — валентность (степени удовольствия) и возбуждение (активация).Януш Холыст Кстати, нет согласия и относительно того, как долго продолжается эмоциональное переживание. Большинство ученых сходятся во мнении, что время составляет от одной секунды до нескольких минут. Если вы испытываете что-то более продолжительное время, то это не эмоция, а какое-то другое физиологическое или социальное состояние, например, депрессия.Эмоции существуют не только в нашем сознании, они присутствуют одновременно и в мозге, и в теле, и благодаря этому мы можем их детектировать. Под мозгом я имею в виду не только отдельные нейроны, но и их коллективные состояния. Самый простой способ детектирования эмоций — это простое механическое исследование положения мышц лица: по тому, как сокращаются лоб и меняется форма губ, мы можем понять, позитивные переживания испытывает человек или отрицательные. Второй способ — исследование проводимости кожи: в зависимости от силы переживаемой эмоции на ней выделяется разное количество пота, кроме того, также меняются показания ЭКГ.

Под мозгом я имею в виду не только отдельные нейроны, но и их коллективные состояния. Самый простой способ детектирования эмоций — это простое механическое исследование положения мышц лица: по тому, как сокращаются лоб и меняется форма губ, мы можем понять, позитивные переживания испытывает человек или отрицательные. Второй способ — исследование проводимости кожи: в зависимости от силы переживаемой эмоции на ней выделяется разное количество пота, кроме того, также меняются показания ЭКГ.

Сегодня мы все больше времени проводим за компьютером, это новое измерение нашей жизни, мы становимся частью новой социально-технической системы, и возникает вопрос: можно ли передавать эмоции с помощью информационных сервисов и можно ли детектировать эмоции в киберпространстве. Коллективные эмоциональные переживания возникают в результате взаимодействия между участниками, могут ли они существовать здесь так же, как и в реальном мире?

Лекция про эмоции в сетиОдин из лучших технических инструментов, который был разработан для того, чтобы понять это — программа SentiStrenght. Она оценивает «настроение» фраз по отдельным словам-маркерам по шкалам от -1 до -5 (негативный эмоциональный заряд) и от 1 до 5 (позитивный). Но даже здесь возникают сложности с классификацией. Например, фраза «Я по тебе скучал» несет в себе положительную эмоцию или отрицательную? Я бы сказал, что обе: с одной стороны, она показывает, что говорящий хорошо относится к тому, кому адресована фраза, с другой — грусть по поводу того, что они не могли общаться какое-то время. И это только одно слово передает сразу два эмоциональных значения! Что уж говорить о более сложных примерах. Допусти, я могу сказать «Этот фильм был очень красочным, в нем играли известные актеры, музыка была замечательной, но лучше бы я остался дома»: по большей части слова передают положительные переживания, но последнее предложение, в котором я показываю реальное отношение к ситуации, меняет эмоциональное значение текста на противоположное.

Она оценивает «настроение» фраз по отдельным словам-маркерам по шкалам от -1 до -5 (негативный эмоциональный заряд) и от 1 до 5 (позитивный). Но даже здесь возникают сложности с классификацией. Например, фраза «Я по тебе скучал» несет в себе положительную эмоцию или отрицательную? Я бы сказал, что обе: с одной стороны, она показывает, что говорящий хорошо относится к тому, кому адресована фраза, с другой — грусть по поводу того, что они не могли общаться какое-то время. И это только одно слово передает сразу два эмоциональных значения! Что уж говорить о более сложных примерах. Допусти, я могу сказать «Этот фильм был очень красочным, в нем играли известные актеры, музыка была замечательной, но лучше бы я остался дома»: по большей части слова передают положительные переживания, но последнее предложение, в котором я показываю реальное отношение к ситуации, меняет эмоциональное значение текста на противоположное.

Мы использовали эту программу для детектирования коллективных эмоций в интернете на нескольких платформах — проанализировали более 2,4 млн сообщений на форуме BBC, 1,6 млн на портале Digg и 242 тысячи — на Blog06.

В реальном мире негативные эмоции помогают избежать опасности. Но зачем они нужны в случае с интернетом? Там нет прямого физического контакта, и в большинстве случаев мы можем не бояться негативных переживаний. На примере форума BBC нам удалось выяснить, что эмоциональное начало дискуссии — неважно, положительные эмоции оно вызывает или отрицательные — влияет на длину дискуссии и обычно приводит к тому, что они будут более продолжительными.

Отметим, что в ходе лекции Януш Холыст представил результаты ряда исследований, проведенных консорциумом Cyberemotions, среди которых различные социально-технологические приложения, эмоциональные аватары, технологии анализа отзывов в интернет-магазине. С информацией о консорциуме Cyberemotions и результатами их работы можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

К началу

Семь эмоций, которых больше нет

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,В прошлом эмоции чаще были связаны с определенным временем или местом.

Человеческие эмоции традиционно считаются чем-то вечным, одинаковым для всех людей.

Однако они разнятся от места к месту (например, чисто немецкое Schadenfreude, а по-нашему «злорадство»), а высоколобые ученые регулярно обнаруживают новые, чему свидетельством миллионная армия страдающих «синдромом упущенной выгоды» (Fear of Missing Out, иначе говоря — боязнь пропустить что-то чрезвычайно важное в «Твиттерах» и «Фейсбуках» бесчисленных друзей, большинство из которых ты и в глаза никогда не видел).

- Города, которые сводят с ума. В буквальном смысле

- Самые странные причуды нашей памяти

Более того, как сами эмоции, так и то, как мы их испытываем, воспринимаем и обсуждаем, с течением времени могут меняться.

Би-би-си побеседовала с доктором Сарой Чейни из Центра истории эмоций и выбрала несколько наиболее ярких примеров.

1. Ацедия

Ацедия — это весьма специфическое переживание, свойственное отдельному классу людей Средневековья: монахам, живущим в монастырях.

В списке восьми смертных страстей средневековые богословы поместили ацедию на шестое место. Ее частенько вызывает духовный кризис, а страдающие ацедией испытывают лень, уныние, вялость, а превыше всего — желание как можно скорее распрощаться со «святой жизнью».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Ацедией страдали исключительно монахи в монастырях

«В наши дни это посчитали бы чем-то похожим на депрессию, — говорит Сара Чейни. — Но ацедия была прочно связана именно с духовным кризисом и монастырской жизнью».

Похоже, эти проблемы всерьез заботили настоятелей средневековых монастырей, которых приводила в отчаяние сопровождающая ацедию лень.

С течением времени ацедия все больше воспринималась как синоним лености — одного из смертных грехов.

2. Неистовство

«Это еще один хороший пример эмоций, свойственных средневековью, — объясняет Сара Чейни. — Сродни гневу, но более узкий термин по сравнению с тем, как мы описываем гнев сегодня. Некто, пребывающий в неистовстве, также сильно возбужден, временами впадает в приступы ярости, мечется взад-вперед и в целом производит много шума».

Некто, пребывающий в неистовстве, также сильно возбужден, временами впадает в приступы ярости, мечется взад-вперед и в целом производит много шума».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Безумие сопровождалось физическим возбуждением: невозможно было оставаться на месте

Скажем так: тихо сидеть на стуле в приступе неистовства не выйдет. Эта конкретная эмоция диссонирует с нашими современными представлениями об эмоциях как о чем-то сугубо внутреннем, что можно спрятать, если хорошо постараться. К средневековому неистовству это никак не применимо.

«Словарь, применявшийся людьми того времени для описания своих ощущений, означает, что испытать похожие эмоции нам сегодня недоступно», — говорит Чейни. Многие эмоции настолько привязаны к географии и историческому периоду, что испытать их сегодня невозможно.

3. Меланхолия

Сегодня мы называем меланхолией чувство тихой, печальной задумчивости. «В прошлом все было по-другому, — говорит Сара Чейни. — На заре современного периода истории меланхолия воспринималась как физический недуг, зачастую сопровождающийся страхом».

— На заре современного периода истории меланхолия воспринималась как физический недуг, зачастую сопровождающийся страхом».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Меланхолия считалась признаком переизбытка черной желчи

До XVI века считалось, что человеческое здоровье определяет баланс четырех жизненных соков: крови, слизи, черной и желтой желчи. Меланхолии соответствовал переизбыток черной желчи.

«В то время одним из симптомов меланхолии был страх. В отдельных случаях люди даже боялись двигаться, поскольку им казалось, что они сделаны из стекла и могут разбиться», — говорит Сара Чейни.

Например, французский король Карл VI страдал именно этим расстройством настолько, что приказал вшить в свою одежду железные стержни — чтобы случайно не разбиться вдребезги.

4. Ностальгия

Ностальгия — еще одна эмоция, значение которой изменилось со временем.

«Сегодня мы часто используем это слово в разговорах, но когда оно появилось, ностальгия обозначала физическую болезнь, — рассказывает доктор Чейни. — Это была болезнь моряков XVIII века: что-то связанное с тягой к дому и ощущение, что дома что-то произошло, пока они в море».

— Это была болезнь моряков XVIII века: что-то связанное с тягой к дому и ощущение, что дома что-то произошло, пока они в море».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Ностальгия — болезнь моряков, тоскующих по суше и дому

В отличие от современной, ностальгия трехсотлетней давности имела и физические симптомы. Ностальгирующие моряки ощущали усталость, апатию, страдали от загадочных болей и не могли выполнять свою работу.

В особо острых случаях ностальгия могла закончиться смертельным исходом. Согласитесь, совсем не то же самое, что наша сегодняшняя тоска по «старым добрым временам».

5. Военный невроз

Это расстройство, которое, в частности, испытывали солдаты в траншеях Первой мировой под постоянным артиллерийским обстрелом.

- Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативы. Мирные инновации Первой мировой

Как и некоторые другие эмоциональные переживания, военный невроз находится на стыке эмоций и физической болезни в том, что касается его восприятия и лечения.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Страдавшие военным неврозом солдаты иногда теряли зрение и слух без визимых причин

«Страдавшие от невроза испытывали странные спазмы и зачастую теряли слух и зрение, на вид без всяких внешних повреждений или травм, — объясняет Сара Чейни. — В начале войны считалось, что это следствие нахождения на передовой, слишком близко от разрывов снарядов, которые физически сотрясали мозг. Но позже было принято думать, что это следствие эмоциональных переживаний».

6. Ипохондрический синдром

К XIX веку ипохондрия тоже стала напрямую ассоциироваться с эмоциональным состоянием.

«В общих чертах ипохондрия была мужской версией того, что доктора Викторианской эпохи называли «истерией», — объясняет Чейни. — Считалось, что она вызывает усталость, боли и проблемы с пищеварением. В XVII и XVIII веке полагали, что ипохондрию вызывает больная селезенка, но потом стали считать, что в ней виноваты нервы».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,К некоторым эмоциям относились как к болезням

Викторианские врачи считали, что эти симптомы вызывал ипохондрический синдром, то есть навязчивое беспокойство о состоянии собственного тела. Так что, хотя речь шла о физических симптомах, дух и эмоции тоже считались пострадавшими.

7. Нравственное помешательство

Сам термин был изобретен доктором Джеймсом Коулсом Причардом в 1835 году.

«Практически он означает «эмоциональное сумасшествие», — говорит Сара Чейни. — Дело в том, что долгое время термины «нравственный», «моральный» означали «психологический», «эмоциональный», и в то же время применялись в том же смысле, что и сейчас, что создавало определенную путаницу».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,«Нравственным помешательством» назывался широкий список болезней и эмоциональных состояний

Пациенты, которых доктор Причард считал «нравственно помешанными», вели себя странно и хаотично в отсутствие ярких признаков психических отклонений.

«Причард считал, что значительное количество пациентов в принципе могли функционировать как обычные люди, но при этом не могли контролировать свои эмоции или неожиданно совершали преступления», — объясняет Чейни.

- Кошмар мизофонии: когда хруст яблока сводит с ума

Например, клептомания среди образованных высокородных женщин считалась «нравственным помешательством», поскольку предполагалась, что этим женщинам незачем красть. «Это был собирательный термин для всех чрезмерно ярких эмоций, и зачастую применялся к неуправляемым детям», — добавляет Сара Чейни.

Что, если эмоции не универсальны, а специфичны для каждой культуры?

Когда я впервые увидел фильм Pixar Inside Out (2015), я был слишком очарован его мастерством, чтобы понять, что было что-то странное, почти жуткое в его человеческих персонажах. Я был очарован маленькой Райли, главной героиней, с болтливыми тварями, скачущими в ее голове. Есть Джой, дерзкая версия Тинкер Белл с остриженными синими волосами и неукротимым оптимизмом; Гнев, огненно-красный обрубок с глазами, похожими на щелочки, и огонь, вырывающийся из головы; Печаль, очкастая капля; Страх, долговязый и багровый, с бабочкой и кустистыми бровями; и, наконец, Брезгливость — зеленая и шикарная, ее длинные ресницы расходятся веером, как миниатюрные метлы.

Есть Джой, дерзкая версия Тинкер Белл с остриженными синими волосами и неукротимым оптимизмом; Гнев, огненно-красный обрубок с глазами, похожими на щелочки, и огонь, вырывающийся из головы; Печаль, очкастая капля; Страх, долговязый и багровый, с бабочкой и кустистыми бровями; и, наконец, Брезгливость — зеленая и шикарная, ее длинные ресницы расходятся веером, как миниатюрные метлы.

Из диспетчерской в разуме Райли ее олицетворенные эмоции управляют переключателем с кнопками и рычагами, которые заставляют девушку улыбаться, дуться или плакать или побуждать ее тело к действию — то оно обнимает, то сутулится, топает, хлопает дверями. Это тот фильм, который вы ожидаете от Pixar — первоклассная драма, пронизанная ироничным юмором и очаровательными персонажами. Но с каждой опорой, созданной для того, чтобы тронуть струны вашего сердца, вы обязательно что-то упустите: за ее большими и прекрасными глазами маленькая Райли — автомат, марионетка, управляемая своими эмоциями.

Если бы это было просто выдумкой, я бы не стал спорить с фильмом. Но если оставить в стороне фантастический внешний вид, Inside Out продвигает точку зрения, которая доминировала в психологии более 50 лет: идею о том, что определенные эмоции универсальны, врожденны и запрограммированы в нашем мозгу. Всем и везде, по-видимому, знакомы радость, печаль, гнев, страх и отвращение. Мы все думаем, что можем распознать эти эмоции в лицах любимых и незнакомых людей, друзей и врагов. Теория основных эмоций, как известно, не только преподается в университетах, она просачивалась в популярные книги по психологии, радиопередачи и коктейльные вечеринки, проникая в общественное сознание как неопровержимый факт. Долгое время мало кто сомневался в этом, а тех, кто сомневался, высмеивали на исследовательских собраниях или отвергали научные журналы.

Но если оставить в стороне фантастический внешний вид, Inside Out продвигает точку зрения, которая доминировала в психологии более 50 лет: идею о том, что определенные эмоции универсальны, врожденны и запрограммированы в нашем мозгу. Всем и везде, по-видимому, знакомы радость, печаль, гнев, страх и отвращение. Мы все думаем, что можем распознать эти эмоции в лицах любимых и незнакомых людей, друзей и врагов. Теория основных эмоций, как известно, не только преподается в университетах, она просачивалась в популярные книги по психологии, радиопередачи и коктейльные вечеринки, проникая в общественное сознание как неопровержимый факт. Долгое время мало кто сомневался в этом, а тех, кто сомневался, высмеивали на исследовательских собраниях или отвергали научные журналы.

Теория базовых эмоций, также называемая некоторыми критиками тезисом универсальности, восходит к 1960-м годам, когда американский психолог Пол Экман (который консультировал Inside Out ) проводил исследования с Fore, коренным обществом в Папуа-Новой Гвинее. Экман показал, что форе могут сопоставлять фотографии лиц с изображаемыми эмоциональными выражениями — счастливыми, грустными, сердитыми, отвращенными, испуганными или удивленными — с довольно высокой степенью точности. Поскольку его испытуемые мало знакомы с западной культурой, Экман утверждал, что нашел неопровержимые доказательства существования шести основных, развившихся, повсеместно разделяемых эмоций. Каждая эмоция, кроме того, сопровождалась отдельной программой аффекта, связанной с мозгом. Запускаемый внешним стимулом, этот лежащий в основе нейронный механизм запускал каскад предустановленных реакций, включая физиологические изменения, мимику, поведенческие тенденции и субъективные состояния, которые мы обычно называем чувствами.

Экман показал, что форе могут сопоставлять фотографии лиц с изображаемыми эмоциональными выражениями — счастливыми, грустными, сердитыми, отвращенными, испуганными или удивленными — с довольно высокой степенью точности. Поскольку его испытуемые мало знакомы с западной культурой, Экман утверждал, что нашел неопровержимые доказательства существования шести основных, развившихся, повсеместно разделяемых эмоций. Каждая эмоция, кроме того, сопровождалась отдельной программой аффекта, связанной с мозгом. Запускаемый внешним стимулом, этот лежащий в основе нейронный механизм запускал каскад предустановленных реакций, включая физиологические изменения, мимику, поведенческие тенденции и субъективные состояния, которые мы обычно называем чувствами.

Тезис об универсальности взывает к нашей интуиции, что где-то глубоко внутри мы все одинаковы. Культура добавляет красок, но в маленькие незащищенные моменты наша общая человечность вытекает наружу: печаль наполняет глаза, радость искривляет губы. Однако за последние два десятилетия эта точка зрения подверглась критике со стороны небольшой, но растущей группы исследователей-иконоборцев. Они утверждают, что эмоции — это не запрограммированные реакции, которые прячутся в нашем мозгу (или в кишечнике, если уж на то пошло) и ждут, чтобы их включили угрозы или возможности. Вместо этого эти исследователи рассматривают эмоции как эмерджентные, высоко расположенные способы организации опыта: изысканные акты осмысления, сформированные сложным взаимодействием природы и воспитания. В этом провокационном новом рассказе — назовем его тезисом о разнообразии — то, что мы чувствуем, как мы это чувствуем — возможно, даже чувствуем ли мы это вообще — зависит не только от биологии, но и от контекста, включая язык, который мы используем, и культуру, из которой мы родом.

Однако за последние два десятилетия эта точка зрения подверглась критике со стороны небольшой, но растущей группы исследователей-иконоборцев. Они утверждают, что эмоции — это не запрограммированные реакции, которые прячутся в нашем мозгу (или в кишечнике, если уж на то пошло) и ждут, чтобы их включили угрозы или возможности. Вместо этого эти исследователи рассматривают эмоции как эмерджентные, высоко расположенные способы организации опыта: изысканные акты осмысления, сформированные сложным взаимодействием природы и воспитания. В этом провокационном новом рассказе — назовем его тезисом о разнообразии — то, что мы чувствуем, как мы это чувствуем — возможно, даже чувствуем ли мы это вообще — зависит не только от биологии, но и от контекста, включая язык, который мы используем, и культуру, из которой мы родом.

Экман рассматривал свое восхождение к известности как победу науки над политикой. В своем рассказе он выступил на стороне доказательств против ошибочного и необоснованного культурного релятивизма, сторонниками которого были трое самых влиятельных антропологов первой половины 20-го века — Маргарет Мид, Грегори Бейтсон и Рэй Бердвистелл. Все трое поддерживали идею о том, что наше окружение, а не наши гены, сделало нас такими, какие мы есть; что различия между людьми проистекают не из природы, а из воспитания. Мид, в частности, страстно выступала за культурную основу человеческого поведения и личности — позицию, которую она позже защищала как необходимую в то время, когда признанные врожденные различия могли легко сыграть на руку евгенике, социальному дарвинизму и нацистской идеологии.

Все трое поддерживали идею о том, что наше окружение, а не наши гены, сделало нас такими, какие мы есть; что различия между людьми проистекают не из природы, а из воспитания. Мид, в частности, страстно выступала за культурную основу человеческого поведения и личности — позицию, которую она позже защищала как необходимую в то время, когда признанные врожденные различия могли легко сыграть на руку евгенике, социальному дарвинизму и нацистской идеологии.

Однако Экман полагал, что биология не просто управляет индивидуальными вариациями; это также было источником врожденной общности. По словам Алана Фридлунда, социального и клинического психолога из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, теория универсальных эмоций Экмана нашла широкое признание в послевоенные десятилетия, когда мир боролся за единство и мир. «В самом популярном рекламном ролике в истории телевидения люди из разных культур в национальной одежде на вершине горы пели в унисон: «Я хотел бы купить миру кока-колу», — сказал мне Фридлунд. «В воздухе витало настроение, что мы все — один народ, один мир, и мы все можем ужиться».

«В воздухе витало настроение, что мы все — один народ, один мир, и мы все можем ужиться».

Несмотря на свое обещание преодолеть предрассудки, в конце концов идея «один народ, один мир», похоже, обернулась тем же, что и расовая дальтонизм: она наложила ограниченную англоязычную модель на человеческие эмоции, закрепив западную точку зрения в исследованиях и стирая различия из представлений. Теперь, вооружившись более изощренными методами и новыми данными, все большее число ученых сбрасывают шоры универсальности и видят вместо нее удивительное разнообразие состояний и переживаний, которое меняет наше понимание того, что такое эмоции на самом деле.

Что, если испытуемые на самом деле не распознавали эмоции, а просто делали обоснованные предположения?

Фридлунд был одним из первых, кто бросил вызов взгляду на основные эмоции. Недавно защитив докторскую диссертацию, он был помощником Экмана; они даже писали статьи вместе. Затем он занял должность преподавателя в Пенсильванском университете и познакомился с У. Джоном Смитом, изучавшим птиц. От Смита и других сотрудников Пенсильванского университета Фридлунд узнал о недавних достижениях в области общения животных, что сильно поколебало его уверенность в Тезисе универсальности. Раньше, как сказал мне Фридлунд, животные рассматривались как автоматы, управляемые рефлексами, и «Теория основных эмоций, которую поддерживал Экман, застряла в этой форме… Наши эмоции вырвались из-за этих триггеров, к которым мы все были привязаны». «Меня поразило, что биологи-эволюционисты придавали животным гораздо больше доверия, чем теоретики основных эмоций — людям».

Джоном Смитом, изучавшим птиц. От Смита и других сотрудников Пенсильванского университета Фридлунд узнал о недавних достижениях в области общения животных, что сильно поколебало его уверенность в Тезисе универсальности. Раньше, как сказал мне Фридлунд, животные рассматривались как автоматы, управляемые рефлексами, и «Теория основных эмоций, которую поддерживал Экман, застряла в этой форме… Наши эмоции вырвались из-за этих триггеров, к которым мы все были привязаны». «Меня поразило, что биологи-эволюционисты придавали животным гораздо больше доверия, чем теоретики основных эмоций — людям».

В течение десятилетий после первоначальных исследований тезис Экмана об универсальности практически не подвергался сомнению, положив начало эре энергичных исследований человеческих эмоций, которые продолжаются и по сей день. Первые серьезные трещины начали появляться в начале 1990-х годов, когда психологи Эндрю Ортони и Джеймс Рассел опубликовали две крайне влиятельные критические статьи, посвященные открытиям Экмана. Рассел предложил подробный отчет о различных методологических недостатках, таких как парадигма принудительного выбора, в которой испытуемые сопоставляют лицо со словом эмоции из списка заданных вариантов. Что, если, спросил Рассел, испытуемые на самом деле не распознавали эмоции, которые они выделяли? Что, если они просто делали обоснованные предположения?

Рассел предложил подробный отчет о различных методологических недостатках, таких как парадигма принудительного выбора, в которой испытуемые сопоставляют лицо со словом эмоции из списка заданных вариантов. Что, если, спросил Рассел, испытуемые на самом деле не распознавали эмоции, которые они выделяли? Что, если они просто делали обоснованные предположения?

Теория базовых эмоций в течение следующего десятилетия подвергалась все более тщательному анализу, но, по словам психолога Карлоса Кривелли, это были в основном «кабинетные дебаты». Критической проверкой универсальности эмоций в конечном счете должны были стать исследования изолированных сообществ коренных народов, где любое наблюдаемое межкультурное сходство не могло быть связано с влиянием Запада. Удивительно, но в период с 1976 по 2008 год таких исследований не проводилось. «В конце концов, Экман всегда говорил: «Ну, я был там, а тебя там не было», — сказал мне Кривелли. Поэтому, когда антрополог Серджио Харильо де ла Торре попросил его присоединиться к поездке в Папуа-Новую Гвинею, где проходили исследования Экмана, Кривелли увидел возможность проверить «основную истину» универсальных эмоций.

Оспаривать устоявшуюся теорию никогда не будет легко. «Мы должны были провести идеальное исследование, — сказал Кривелли. «Намного лучше, чем предыдущие». Я спросил его о деталях. Он заговорщически усмехнулся. «Я не любил приключений, позвольте вам сказать». Когда Кривелли говорит о своей работе, слова вылетают из него, как будто они были там все это время, на кончике его языка, ожидая своей реплики. У него нет явной необходимости останавливаться и думать или переводить дыхание, а когда ему нужно что-то подчеркнуть, он с удовольствием размахивает руками, как будто раздраженный скудостью речи.

Кривелли и Харильо де ла Торре впервые прибыли в Папуа-Новую Гвинею в 2013 году. Для 200-километрового путешествия между материком и их целью — Тробрианскими островами — они наняли грузовое судно, чтобы доставить подарки, купленные для местных жителей. (Тробрианцы управляют экономикой обмена.) В грузе было «все, что вы можете себе представить», что можно было купить менее чем за 3000 долларов — от кастрюль и столовых приборов до мыла, бинтов, парацетамола, рулонов ткани и, что лучше всего для места без электричества, бензиновых ламп. На берегу содержимое лодки разлилось на несколько метров шириной: свалка китайского импорта по завышенным ценам, который в этом уголке мира алхимия нужды превратила в сокровище.

На берегу содержимое лодки разлилось на несколько метров шириной: свалка китайского импорта по завышенным ценам, который в этом уголке мира алхимия нужды превратила в сокровище.

В отличие от предыдущих исследований, которые полагались на переводчиков, Кривелли выучил местный язык и погрузился в жизнь на острове. Насколько это было возможно, он хотел, чтобы западная культура не искажала его взгляды и не привносила предубеждений в исследования. Используя множество строгих процедур тестирования и выборки, команда Кривелли провела несколько исследований (три уже опубликованы, а еще одно находится в стадии подготовки), которые поставили под сомнение Тезис универсальности.

Тробрианцы «неправильно интерпретируют» испуганное лицо (глаза широко открыты, рот задыхается) как сердитое и угрожающее

В одном из экспериментов, опубликованном в 2016 году, только 7 % тробрианцев правильно определили гнев на постановочных фотографиях. Прототип лица с отвращением, в свою очередь, часто воспринимался как грустный, злой или испуганный. Только улыбающееся лицо, по мнению незначительного большинства добровольцев (58%), соответствовало счастью. Напротив, контрольная группа в Испании, которой показывали те же фотографии, правильно определяла изображенные эмоции в среднем в 93% случаев. В другом исследовании Кривелли обнаружил, что тробрианцы постоянно «неверно интерпретируют» парадигматическое испуганное лицо — глаза широко открыты, рот задыхается — считая его злым и угрожающим. А когда стандартная процедура принудительного выбора была смягчена, около пятой части испытуемых утверждали, что не знают, на какую эмоцию они смотрят, когда им показывают грустное или исполненное отвращения лицо. (На самом деле, в этом исследовании наиболее распространенной реакцией на все, кроме счастливого лица, было вовсе не эмоциональное слово, а «9».0003 gibulwa ’, что примерно переводится как желание избежать социального взаимодействия.)

Только улыбающееся лицо, по мнению незначительного большинства добровольцев (58%), соответствовало счастью. Напротив, контрольная группа в Испании, которой показывали те же фотографии, правильно определяла изображенные эмоции в среднем в 93% случаев. В другом исследовании Кривелли обнаружил, что тробрианцы постоянно «неверно интерпретируют» парадигматическое испуганное лицо — глаза широко открыты, рот задыхается — считая его злым и угрожающим. А когда стандартная процедура принудительного выбора была смягчена, около пятой части испытуемых утверждали, что не знают, на какую эмоцию они смотрят, когда им показывают грустное или исполненное отвращения лицо. (На самом деле, в этом исследовании наиболее распространенной реакцией на все, кроме счастливого лица, было вовсе не эмоциональное слово, а «9».0003 gibulwa ’, что примерно переводится как желание избежать социального взаимодействия.)

Выводы Кривелли, полученные параллельно другой командой, работающей в Африке, трудно согласовать с тезисом универсальности, но не с перспективой, которую я называю тезисом разнообразия. Эта альтернативная теория, известная также как психологический конструкционизм, ворвалась на сцену в 2003 году со статьей Рассела, которая и по сей день является одной из самых цитируемых в аффективной науке. Здесь Рассел изложил новое видение сложных способов взаимодействия природы и воспитания, порождающих знакомые, но загадочные состояния, которые мы знаем как наши эмоции.

Эта альтернативная теория, известная также как психологический конструкционизм, ворвалась на сцену в 2003 году со статьей Рассела, которая и по сей день является одной из самых цитируемых в аффективной науке. Здесь Рассел изложил новое видение сложных способов взаимодействия природы и воспитания, порождающих знакомые, но загадочные состояния, которые мы знаем как наши эмоции.

Все начинается с того, что он называл «ядерным аффектом» — общего, недифференцированного ощущения своего тела в мире, всегда присутствующего на заднем плане. Думайте об этом как о барометре, который берет некоторые очень простые показания вашей внутренней среды, а затем делает их доступными для сознания в широких мазках: вы чувствуете себя хорошо или плохо, вялым или энергичным? Согласно Расселу, основной аффект — это наша врожденная общая эмоциональная основа, своего рода «минимальная универсальность». Это могло бы помочь объяснить большое межкультурное совпадение, обнаруженное Экманом и другими, например, в определении счастья.

Тем не менее, основной аффект не может объяснить всего многообразия тончайших эмоциональных состояний, в которых мы находимся. Удовлетворенность, например, отличается от радости, а счастье варьируется от безудержного изобилия до тихого удовлетворения. Благоговение кажется мне еще более сложным, удерживая страх и восторг в одном ошеломленном дыхании при созерцании большей силы. С практической точки зрения, с негативными состояниями высокого возбуждения, такими как гнев и страх, как перейти от этих простых, недифференцированных ощущений к реальному гневу или страху из плоти и крови — эмоциям, которые мы переживаем с яркой интенсивностью, глубиной и подробностями?

Согласно Тезису о разнообразии, именно здесь вступают в игру язык и культура: они предоставляют детали и определения, используемые для анализа аффекта в эмоции. Мы классифицируем наши ощущения, чтобы сделать их понятными, и этот акт придания смысла изображениям низкого разрешения, которые производит наше тело, превращает их в кровоточащие, пульсирующие разноцветные переживания, которые мы признаем своими эмоциями. Когда вы навешиваете ярлык на свое текущее состояние — скажем, «страх», — вы не просто вызываете символ. Кроме того, создается огромное количество данных, связанных со страхом, — все, от контрольных знаков до визуальных сигналов, окружающего контекста, вероятных причин, культурных значений и ожидаемых последствий, — все это взято из прошлого опыта страха и сохранено в ментальной модели или сценарии. «Испытывать страх, — пишет Рассел, — значит ощущать сильное сходство между своим текущим состоянием, каким его знают, и ментальным сценарием страха».0005

Когда вы навешиваете ярлык на свое текущее состояние — скажем, «страх», — вы не просто вызываете символ. Кроме того, создается огромное количество данных, связанных со страхом, — все, от контрольных знаков до визуальных сигналов, окружающего контекста, вероятных причин, культурных значений и ожидаемых последствий, — все это взято из прошлого опыта страха и сохранено в ментальной модели или сценарии. «Испытывать страх, — пишет Рассел, — значит ощущать сильное сходство между своим текущим состоянием, каким его знают, и ментальным сценарием страха».0005

Это не означает, что эмоции следуют заранее определенной последовательности или что новая теория просто заменяет биологическую программу на заученную. Скорее, с точки зрения тезиса о разнообразии эмоции возникают подобно тому, как картина обретает форму из грубого наброска: случайные пятна краски соединяются в осмысленные узоры, художник рисует цветом, заполняя детали, ее мазки становятся все тоньше по мере того, как кристаллизуется ее видение.

Эмоции формируются аналогичным образом из размытых очертаний основного аффекта, по мере того как наш мозг наслаивается на «концепции эмоций» различной степени детализации и специфичности. Эти понятия извлекаются из соответствующего ментального сценария, чтобы соответствовать и придавать смысл текущей ситуации, создавая в процессе эмоциональный эпизод. То, что мы переживаем, формируется стечением факторов, как картина. Станет ли он Ротко, Поллоком или Моне, во многом зависит от палитры художника, его способности к нюансам, его воспитания и культурных влияний. Те же самые вещи — наша эмоциональная палитра, ранняя среда, в которой наш мозг кодировал свои сценарии эмоций, более широкая культура, которая передала нашим родителям своды правил, карты и шаблоны для эмоций: все эти вещи глубоко формируют наш аффективный опыт.

Культура не просто добавляет местного колорита: она глубоко формирует содержание наших эмоциональных переживаний.

Эмоции также формируются высоко, поэтому никакие два эпизода страха, гнева или печали не обязательно должны иметь одни и те же компоненты. Если вы чувствуете страх, ваши глаза могут широко открыться, утверждает Рассел, но только в тех случаях, когда более широкое поле зрения может помочь вам увернуться от угрозы. Точно так же вы можете захотеть сбежать или сесть и подготовиться к завтрашнему экзамену. На самом деле может быть бесконечное количество возможных эмоциональных состояний без каких-либо дискретных сигнатур, которые позволяют нам четко отделить их от других психических явлений. Согласно Расселу, ничто иное, как вся психология, не может адекватно заключить в капсулу и объяснить каждый случай человеческих эмоций. Если это правда, это, несомненно, разочарует ученых. Но я полагаю, что любое другое человеческое существо нашло бы утешение в знании того, что даже самые мелкие приступы ярости могут скрывать какой-то глубокий организмический разум; что вместо остатков нашей звериной натуры, вырвавшихся наружу, чтобы мучить или смущать нас, наши эмоции могут быть сложными актами осмысления, которые показывают нам, кто мы есть — запутанные и изощренные, даже непостижимые для самих себя.

Если вы чувствуете страх, ваши глаза могут широко открыться, утверждает Рассел, но только в тех случаях, когда более широкое поле зрения может помочь вам увернуться от угрозы. Точно так же вы можете захотеть сбежать или сесть и подготовиться к завтрашнему экзамену. На самом деле может быть бесконечное количество возможных эмоциональных состояний без каких-либо дискретных сигнатур, которые позволяют нам четко отделить их от других психических явлений. Согласно Расселу, ничто иное, как вся психология, не может адекватно заключить в капсулу и объяснить каждый случай человеческих эмоций. Если это правда, это, несомненно, разочарует ученых. Но я полагаю, что любое другое человеческое существо нашло бы утешение в знании того, что даже самые мелкие приступы ярости могут скрывать какой-то глубокий организмический разум; что вместо остатков нашей звериной натуры, вырвавшихся наружу, чтобы мучить или смущать нас, наши эмоции могут быть сложными актами осмысления, которые показывают нам, кто мы есть — запутанные и изощренные, даже непостижимые для самих себя. И еще: очень, очень разные.

И еще: очень, очень разные.

Тезис о разнообразии все еще молод и вызывает споры, но доказательств, подтверждающих его утверждения, становится все больше. В последние годы возникла мощная оппозиция взглядам на базовые эмоции, возглавляемая Лизой Фельдман Барретт, профессором психологии Северо-восточного университета в Бостоне, и ее учениками. Кристен Линдквист из Университета Северной Каролины была одним из первых сотрудников лаборатории Барретта в те дни, когда, по ее словам, «люди говорили: «Это сумасшествие, это ересь». С другой стороны, она чувствовала себя на пороге революции. «Мне казалось, что пришло время; мы собираемся изменить ситуацию».

Первоначальное исследование Линдквиста было направлено на то, чтобы продемонстрировать, как мозг конструирует эмоции на месте, путем классификации основных аффектов. В одном исследовании, опубликованном в 2008 году, некоторых испытуемых попросили рассказать историю, связанную со страхом, в то время как другие размышляли о гневе или нейтральной теме. Линдквист обнаружил, что, когда участники, настроенные на страх, слушали шумную смесь Holst и Carmina Burana , предназначенную для того, чтобы привести их в крайне возбужденное и неприятное состояние, они впоследствии демонстрировали значительно большее неприятие риска — имплицитную меру страха — чем остальные. Казалось, что понятие страха, ставшее более доступным для разума этих субъектов, привязывалось к их свободно плавающему отрицательному аффекту и превращало его в реальное переживание страха.

Линдквист обнаружил, что, когда участники, настроенные на страх, слушали шумную смесь Holst и Carmina Burana , предназначенную для того, чтобы привести их в крайне возбужденное и неприятное состояние, они впоследствии демонстрировали значительно большее неприятие риска — имплицитную меру страха — чем остальные. Казалось, что понятие страха, ставшее более доступным для разума этих субъектов, привязывалось к их свободно плавающему отрицательному аффекту и превращало его в реальное переживание страха.

Если эмоции зависят от понятий, применяемых к внутренним состояниям, то культура играет ключевую роль в нашей эмоциональной жизни, формируя соответствующие ментальные сценарии. В исследовании 2018 года группа культурных психологов, в том числе Майкл Бойгер и Батья Мескита из Университета Левена, изучила опыт стыда сотен американцев, японцев и бельгийцев. Исследователи передали собранные данные в алгоритм кластеризации для поиска закономерностей. Алгоритм выдал три различных типа стыда, по одному преобладающему в каждой изучаемой культуре. Например, большинству американцев было стыдно, когда обнажались их личные недостатки, что согласуется с культурой, придающей большое значение личности. Для японцев, напротив, ситуации, обнажавшие собственные недостатки, не только не вызывали стыда, но и вовсе не воспринимались всерьез. Вместо этого, в соответствии с их взаимозависимыми культурными ценностями, потеря лица на публике стыдила большинство японских подданных. (Бельгийцы продемонстрировали тип стыда, который находился где-то посередине между двумя другими.) Эти результаты показывают, что культура не просто добавляет местный колорит: она глубоко формирует содержание нашей эмоциональной жизни. Эмоции, как утверждают Бойгер и Мескита, вместо того, чтобы квалифицировать их как вещи, которые мы «имеем», «переживаем» или «чувствуем» — то есть статичны, даны, — представляют собой динамические, ситуативные процессы, которые помогают нам ориентироваться в социальной среде, в которой мы живем.

Например, большинству американцев было стыдно, когда обнажались их личные недостатки, что согласуется с культурой, придающей большое значение личности. Для японцев, напротив, ситуации, обнажавшие собственные недостатки, не только не вызывали стыда, но и вовсе не воспринимались всерьез. Вместо этого, в соответствии с их взаимозависимыми культурными ценностями, потеря лица на публике стыдила большинство японских подданных. (Бельгийцы продемонстрировали тип стыда, который находился где-то посередине между двумя другими.) Эти результаты показывают, что культура не просто добавляет местный колорит: она глубоко формирует содержание нашей эмоциональной жизни. Эмоции, как утверждают Бойгер и Мескита, вместо того, чтобы квалифицировать их как вещи, которые мы «имеем», «переживаем» или «чувствуем» — то есть статичны, даны, — представляют собой динамические, ситуативные процессы, которые помогают нам ориентироваться в социальной среде, в которой мы живем.

Юлия Ченцова-Даттон выросла в изолированном городке в горах Кавказа на территории тогдашнего Советского Союза. В 16 лет она поехала по обмену людьми в Соединенные Штаты в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений между двумя странами после холодной войны. «Одна из фраз, которые люди постоянно повторяли, приветствуя нашу делегацию, была: «Ведь все дети улыбаются на одном языке». И я помню, как сидела и думала: «О чем вы говорите?» В конце концов она поняла, что ее американские хозяева слишком цеплялись за любое сходство между собой и их советскими гостями, потому что «они хотели очеловечить этих детей врага».

В 16 лет она поехала по обмену людьми в Соединенные Штаты в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений между двумя странами после холодной войны. «Одна из фраз, которые люди постоянно повторяли, приветствуя нашу делегацию, была: «Ведь все дети улыбаются на одном языке». И я помню, как сидела и думала: «О чем вы говорите?» В конце концов она поняла, что ее американские хозяева слишком цеплялись за любое сходство между собой и их советскими гостями, потому что «они хотели очеловечить этих детей врага».

Ченцова-Даттон продолжила изучение культурной психологии, что дало ей инструменты для проверки ее интуитивных представлений о том, что мы на самом деле не одинаковы. Она столкнулась с моделью эмоций, мало изменившейся с 1970-х годов, которая настаивала на том, что «линии установлены эволюцией, а культура немного окрашивает поверхность». Но все меняется. Развитие методов за последние два десятилетия показало нам, что культура и биология взаимодействуют фундаментальным и сложным образом, и различия в эмоциях, ранее незамеченные, теперь становятся очевидными.

Эти различия могут поразить. «Я спрашиваю своих американских участников, как они себя чувствуют, — говорит она мне. «Я даю им список эмоций. С этим списком они справляются менее чем за минуту». У китайских участников та же задача заняла бы много минут. В Гане эксперимент оказался на грани «катастрофы». «Мои ученики сидели там с одной страницей терминов эмоций в течение 30-40 минут, только с этой страницей. И когда я спрашивал их, что происходит, они говорили: «Ну, я понимаю все слова… но откуда мне знать, что я чувствую? … И как исследователь эмоций и культуролог я был ошеломлен, потому что тот факт, что люди знают, что они чувствуют, никогда не подвергался сомнению».

На Западе принято считать, что если люди не осознают свое внутреннее состояние, значит, что-то пошло не так. Скорее всего, мы заподозрим эмоциональное подавление и порекомендуем психотерапевта, который поможет им выявить и столкнуться с чувствами, которые они сдерживали. В разговоре с Бойгером я упомянул о наблюдениях Ченцовой-Даттон. Он сказал, что они напомнили ему об исследовании, которое он проводил с японскими субъектами, в ходе которого он спрашивал их, как они себя чувствуют. Его вопрос озадачил некоторых участников. Это зависит от того, говорили они: что сделал бы другой человек? «Для них не имело смысла просто чувствовать что-то для себя… Это больше похоже на танец, а эмоция считается чем-то, что происходит между двумя людьми» 9.0005

Он сказал, что они напомнили ему об исследовании, которое он проводил с японскими субъектами, в ходе которого он спрашивал их, как они себя чувствуют. Его вопрос озадачил некоторых участников. Это зависит от того, говорили они: что сделал бы другой человек? «Для них не имело смысла просто чувствовать что-то для себя… Это больше похоже на танец, а эмоция считается чем-то, что происходит между двумя людьми» 9.0005

Американцы сообщают о грусти, в то время как китайские участники отмечают мурашки по коже, потные ладони и мышечные боли

Частично такие результаты могут отражать различия в практике ранней социализации. Во многих незападных культурах родители используют ограниченный набор эмоциональных слов со своими детьми, придавая большее значение поведению или телесным изменениям. Ци Ван, профессор человеческого развития в Корнельском университете в Нью-Йорке, заметил, что, когда европейские американские родители делятся воспоминаниями со своими детьми, они, как правило, сосредотачиваются на собственных чувствах ребенка и его уникальной роли в ситуации. Американские родители восточноазиатского происхождения, напротив, предпочитают подчеркивать родство своих детей с другими, используя общие воспоминания, чтобы воспитывать социальные нормы и преподать уроки поведения в будущем. По словам Ванга, такие разговоры служат для передачи культурных ценностей, направляя то, что усваивается, а что тормозится в процессе развития. Структурируя наше внешнее окружение определенным образом, наши родители также создают леса для нашего внутреннего ландшафта.

Американские родители восточноазиатского происхождения, напротив, предпочитают подчеркивать родство своих детей с другими, используя общие воспоминания, чтобы воспитывать социальные нормы и преподать уроки поведения в будущем. По словам Ванга, такие разговоры служат для передачи культурных ценностей, направляя то, что усваивается, а что тормозится в процессе развития. Структурируя наше внешнее окружение определенным образом, наши родители также создают леса для нашего внутреннего ландшафта.

Поскольку ландшафты, которые до сих пор исследовали исследователи, оказались почти исключительно западными, возникает вопрос: может ли наша озабоченность эмоциями частично отражать культурные предубеждения? «Содержимое нашего разума в любой момент времени производит множество различных изменений, которые мы потенциально можем отслеживать и на которых можно сосредоточиться», — сказала мне Ченцова-Даттон. Чтобы разобраться во всех этих «вспышках», вспыхивающих в нашем сознании, мы разделяем субъективный мир на мысли, чувства и восприятия, воспоминания и мечты, различные боли и обиды. Примечательно, однако, что это разделение, по-видимому, не существует в мозгу; вместо этого исследователи обнаружили значительное совпадение в областях, которые обрабатывают когнитивные и аффективные состояния. Тем не менее, «в нашем популярном воображении существуют эти отдельные срезы, а в американской культуре тот срез, который связан с эмоциями, является привилегированным… И мы предположили, что это привилегированное положение на переднем плане нашего сознания совершенно естественно».

Примечательно, однако, что это разделение, по-видимому, не существует в мозгу; вместо этого исследователи обнаружили значительное совпадение в областях, которые обрабатывают когнитивные и аффективные состояния. Тем не менее, «в нашем популярном воображении существуют эти отдельные срезы, а в американской культуре тот срез, который связан с эмоциями, является привилегированным… И мы предположили, что это привилегированное положение на переднем плане нашего сознания совершенно естественно».

Рассмотрим так называемую «китайскую соматизацию». Исследования, проведенные в 1980-х годах, показали, что китайские пациенты, страдающие депрессией, не воспринимали болезнь «правильным» образом. Вместо ожидаемых психологических симптомов они сообщали о различных болях, недосыпании и истощении, заставляя ученых и врачей ломать голову над недостающими эмоциями. Но для Ченцовой-Даттон соматическое переживание дистресса (т. е. в теле, в отличие от разума) может быть частью более общей модели смыслообразования, характерной для китайской культуры. Первоначальное подтверждение этой гипотезы можно найти в недавних исследованиях, в которых изучалась реакция испытуемых на грустные фильмы или музыку. Американские участники «сообщают о печали и больше ни о чем, даже если вы спросите об этом». Тем временем китайские участники, как правило, замечают широкий спектр физиологических изменений, включая мурашки по коже, потные ладони, учащенное сердцебиение и мышечные боли. «С точки зрения западной культуры мы назвали это соматизацией, чтобы отметить, что это необычный паттерн, — сказала мне Ченцова-Даттон. «Но если вы представите взгляд из китайской культуры вовне, вы также можете назвать его психологизацией» 9.0005

Первоначальное подтверждение этой гипотезы можно найти в недавних исследованиях, в которых изучалась реакция испытуемых на грустные фильмы или музыку. Американские участники «сообщают о печали и больше ни о чем, даже если вы спросите об этом». Тем временем китайские участники, как правило, замечают широкий спектр физиологических изменений, включая мурашки по коже, потные ладони, учащенное сердцебиение и мышечные боли. «С точки зрения западной культуры мы назвали это соматизацией, чтобы отметить, что это необычный паттерн, — сказала мне Ченцова-Даттон. «Но если вы представите взгляд из китайской культуры вовне, вы также можете назвать его психологизацией» 9.0005

Насколько я знаю, я не могу себе этого представить. Мне легче представить, как Динь-Динь нажимает в голове выключатели, чем размышлять, пусть даже гипотетически, о затемнении моего эмоционального мира. Мои мысли и чувства — это то, как я себя познаю, где я провожу большую часть своего времени. Думать об эмоциях не как об обоснованной истине существования, а как об одном из способов понимания — самозанятии, психологизации — для меня невозможно. И все же я не могу не оценить поэтическую справедливость этой невозможности. Это мастерство другого порядка, когда сталкиваются природа и воспитание, когда биология и культура сливаются воедино, создавая человеческое разнообразие, превосходящее воображение. Pixar — игра на любителя.

И все же я не могу не оценить поэтическую справедливость этой невозможности. Это мастерство другого порядка, когда сталкиваются природа и воспитание, когда биология и культура сливаются воедино, создавая человеческое разнообразие, превосходящее воображение. Pixar — игра на любителя.

В конце концов, мне удается мельком взглянуть с точки зрения китайцев на внешний мир в одной из последних статей Ченцовой-Даттон, которая начинается так:

Термин лекситимия описывает многомерную черту личности, характеризующуюся в высшей степени чрезвычайной и потенциально проблематичной тенденцией думать о собственном эмоциональном состоянии и описывать эти состояния другим… Пациенты с лекситимией часто плохо реагируют к традиционной соматотерапии и может разочароваться в ней (см. «Соматотерапия с болтливым пациентом», Rolyat, 19).80). Хотя местные эпидемиологические исследования показывают, что высокий уровень лекситимии встречается относительно редко, существуют некоторые интригующие культурные различия.Все больше данных свидетельствует о том, что лекситимия гораздо чаще встречается у так называемых «СТРАННЫХ [западных, образованных, промышленно развитых, богатых и демократических] людей», которые, как правило, живут в обществах, где преобладает независимая модель самопонимания… Вместо того, чтобы стремиться лечить лекситимию, СТРАННЫЕ общества разработали множество местных подходов, которые побуждают пациентов с различными проблемами со здоровьем подробно рассказывать о своих чувствах.

Сначала я не понял, что это было сказано в шутку. Виньетка появилась в научной статье, так что она застала меня врасплох. Прежде чем мой критический фильтр успел сработать, сообщение проскользнуло внутрь: вспышка понимания. И когда я начал осознавать свое превосходство Запада, я ощутил новое неприятное чувство, о котором у меня возникло желание долго говорить.

Чтобы узнать больше об истории эмоций, посетите Psyche , цифровой журнал от Aeon, освещающий состояние человека через психологию, философию и искусство.

Зачем мне эмоции?

Хайди Роджерс, психотерапевт и консультант

Мы все чувствуем эмоции. Это часть того, что делает нас людьми.

Гнев, печаль, страх, счастье и любовь — все это эмоции, которые хоть раз в жизни испытывал почти каждый человек.

Но что такое эмоции, чем они отличаются от чувств и почему они важны?

Понимание разницы между эмоциями и чувствами

Хотя чувства и эмоции — две стороны одной медали, они совершенно разные.

Понимание этого поможет вам изменить нездоровое поведение и обрести больше счастья и покоя в жизни.

Доктор Сара Маккей, нейробиолог и автор блога Your Brain Health, описывает это так: «Эмоции разыгрываются в театре тела. Чувства разыгрываются в театре разума».

- Эмоции , такие как страх, ненависть и любовь, вызывают физические ощущения в вашем теле.

- Чувства представляют собой ментальные переживания ваших эмоций, которым ваш разум придает значение.

Хотя эмоции временны, чувства, которые они вызывают, могут сохраняться и накапливаться в течение всей жизни.

Это может быть бесконечный цикл, если не предпринимать никаких действий. Эмоции вызывают бессознательные чувства, которые запускают новые эмоции, вызывающие более негативные чувства… Это может быть довольно утомительно!

Чувства субъективны

Хотя основные эмоции являются инстинктивными и универсальными для всех нас, значение, которое они приобретают, определяется личностью и опытом человека, что, очевидно, колеблется между людьми

Важно понимать, как эмоции и чувства функционируют внутри нас, потому что они играют ключевую роль в том, как мы взаимодействуем с другими, и они сильно влияют на многие ваши действия (полезные и бесполезные).

Это понимание является ключом к переменам, потому что многие из нас реагируют на свои эмоции и чувства, основанные на устаревших представлениях, основанных на страхе.

Когда вы станете более самосознательны и сможете начать идентифицировать свои эмоции и чувства , вы сможете определить их происхождение, признать их присутствие, а затем снова взять под контроль свою жизнь. Углубление понимания наших эмоций — это ключ к тому, чтобы вернуть себе власть над тем, что мы чувствуем. Затем мы можем начать сознательно менять свою жизнь и поведение, потому что отключаем «автопилот» и повышаем чувство автономии и цели.

Углубление понимания наших эмоций — это ключ к тому, чтобы вернуть себе власть над тем, что мы чувствуем. Затем мы можем начать сознательно менять свою жизнь и поведение, потому что отключаем «автопилот» и повышаем чувство автономии и цели.

«Хорошие» и «плохие» эмоции и их цель

С раннего возраста нас учат думать, что болезненные, «негативные» эмоции, такие как печаль, страх, гнев или стыд, следует избегать, подавлять и удалять из нашего сознания. Поощряются и хвалятся «положительные» эмоции, такие как счастье и любовь. Сколько раз мы слышали, как наши родители, другие родители или мы сами говорили что-то вроде «иди в свою комнату, пока ты не изменишь свое отношение и не сможешь быть добрым со всеми». Или часто слышу, как родители говорят «перестань плакать» или «тебе не нужно об этом плакать, хорошо?» своим детям. Неудобные эмоции, которые мы испытываем, иногда неприятны и для окружающих, поэтому они пытаются успокоить собственное чувство возбуждения, говоря другим сдерживать свои негативные чувства.

Эволюционно, в этом есть смысл, верно? Люди тяготеют к удовольствиям и вещам, которые приносят нам радость, и мы избегаем и ненавидим, когда чувствуем дискомфорт или испытываем боль. Эмоции — хрестоматийный пример этого, и я часто слышу, как клиенты говорят: «Уф! Я ненавижу чувствовать себя таким образом!»

Хитрость заключается в том, что когда мы избегаем негативных эмоций или пытаемся их заглушить, мы отключаемся от их внутренней цели и упускаем ценность, которую они могут нам принести.

Эмоции существуют, потому что они выполняют жизненно важную функцию привязанности к тому, что действительно важно и что мы считаем внутренне ценным. Принадлежность и безопасность — два основных чувства, которые необходимы людям для выживания. Исследования показали нам, что именно наши эмоции помогали нашим предкам сообщать о своих потребностях и, следовательно, были жизненно важны для выживания.

Наши эмоции встроены в наши тела и являются самым быстрым способом связи с другими и с самими собой. Улыбка или плач вызывают универсальные реакции, несмотря на языковые барьеры или культурные различия.

Улыбка или плач вызывают универсальные реакции, несмотря на языковые барьеры или культурные различия.

Почему у нас есть эмоции?

Роль эмоций аналогична многим другим целям нашего тела: для выживания. Именно эмоции запускают наши ответы и реакции на вещи и могут позволить телу действовать, если это необходимо. Наши эмоции не всегда могут быть логичными, но для нашего примитивного мозга все дело в выживании — любой ценой — и поэтому стремление к безопасности всегда является приоритетом нашего мозга.

Например, если вы идете по оживленной городской улице и видите, что что-то внезапно скользит по земле, ваш мозг отреагирует эмоцией страха, которая заставит вас отпрыгнуть. Логически мы понимаем, что увидеть змею на оживленной городской улице вряд ли удастся, но ваши эмоции и мозг включатся, обойдя все рациональные мысли, просто чтобы обезопасить вас. Когда вы присмотритесь, вы поймете, что это всего лишь бумажный пакет, и ваши эмоции могут превратиться в радость от облегчения или, может быть, даже в смущение из-за того, что вы прыгнули на 3 фута, чтобы избежать смертоносного бумажного пакета!

Подумайте о тех поразительных событиях, которые были у всех нас: близость к несчастному случаю, громкий шум или агрессивное поведение другого человека.

Что произошло в вашем теле?

Ваше тело преодолело бы любое «мышление» и стало бы работать на автопилоте, с учащением пульса, учащением дыхания, потоотделением или напряжением мышц. Все это спроектировано вашим мозгом для того, чтобы активировать вашу способность защищать себя. Наиболее известная как реакция «бей, беги, замри», наши тела руководствуются нашими эмоциями в отношении того, какие действия предпринять. Эмоция гнева может заставить наш мозг думать, что мы подверглись нападению, грусть сообщает о потере, а чувство любви или проявление любви заставляет наше тело чувствовать себя в безопасности.

Эмоции стимулируют внешнюю коммуникацию

Второстепенная роль эмоций заключается в том, чтобы дать другим понять, что мы чувствуем и как это влияет на групповую безопасность. Выражение лица и язык тела могут говорить о многом вне зависимости от расы, религии, культуры и диалекта. Нашим доисторическим предкам нужны были способы сообщить «осторожно! Нам угрожает опасность нападения!» выглядя испуганным или дрожащим. Или улыбаясь и говоря: «Все хорошо! Мы в безопасности».

Или улыбаясь и говоря: «Все хорошо! Мы в безопасности».

Эмоции поощряют интонацию

Наконец, эмоции служат ценной цели в самообщении и помогают нам определить наши ценности и цели. Наши эмоции могут сказать нам, что нам нужно, а что бесполезно. Знание этих вещей может помочь направить нашу жизнь и изменить наш выбор.

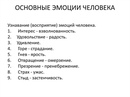

Избегая своих эмоций или подавляя их, мы лишаем себя доступа к ценной информации о том, что нам нужно . А если мы не знаем, что нам нужно, нам труднее принимать решения. Научившись прислушиваться к тому, что наши эмоции пытаются нам сказать (как показано в таблице выше), вы сможете направить нас к тому, что важно в нашей жизни.

В этом отношении верна старая пословица: «То, чему мы сопротивляемся, упорно сопротивляется». Сопротивляться, отвергать или осуждать наши эмоции бесполезно и обычно бесполезно. Мы можем какое-то время игнорировать или избегать своих эмоций, но в конце концов они подкрадываются и находят способ быть услышанными.

Легче принять их, признать их и дать им разрешение присутствовать. Проявление сострадания к себе и сочувствия к себе гораздо эффективнее для достижения изменений или личностного роста. Практика осознанности и называние эмоций могут помочь распознать, что мы чувствуем.

«То, как этот парень только что говорил со мной, меня очень злит. Интересно, что я интерпретирую его слова таким образом, что это вызывает у меня гнев». Но кроме этого, полюбопытствуйте. Спросите себя: «Почему это меня злит? О чем это? Интересно, что его слова вызывают во мне?»

У нас есть возможность изменить себя и создать жизнь, которую мы хотим. Заинтересовавшись своими эмоциями и научившись понимать их, возможны долгосрочные изменения. Исследования показали нам, что нейропластичность (способность мозга изменять функции после повторяющихся изменений в мыслях и поведении) является мощной и может привести к значительным изменениям. Изучение своих эмоций — это первый шаг к установлению контроля над своей жизнью.

Все больше данных свидетельствует о том, что лекситимия гораздо чаще встречается у так называемых «СТРАННЫХ [западных, образованных, промышленно развитых, богатых и демократических] людей», которые, как правило, живут в обществах, где преобладает независимая модель самопонимания… Вместо того, чтобы стремиться лечить лекситимию, СТРАННЫЕ общества разработали множество местных подходов, которые побуждают пациентов с различными проблемами со здоровьем подробно рассказывать о своих чувствах.

Все больше данных свидетельствует о том, что лекситимия гораздо чаще встречается у так называемых «СТРАННЫХ [западных, образованных, промышленно развитых, богатых и демократических] людей», которые, как правило, живут в обществах, где преобладает независимая модель самопонимания… Вместо того, чтобы стремиться лечить лекситимию, СТРАННЫЕ общества разработали множество местных подходов, которые побуждают пациентов с различными проблемами со здоровьем подробно рассказывать о своих чувствах.