Модальность | Понятия и категории

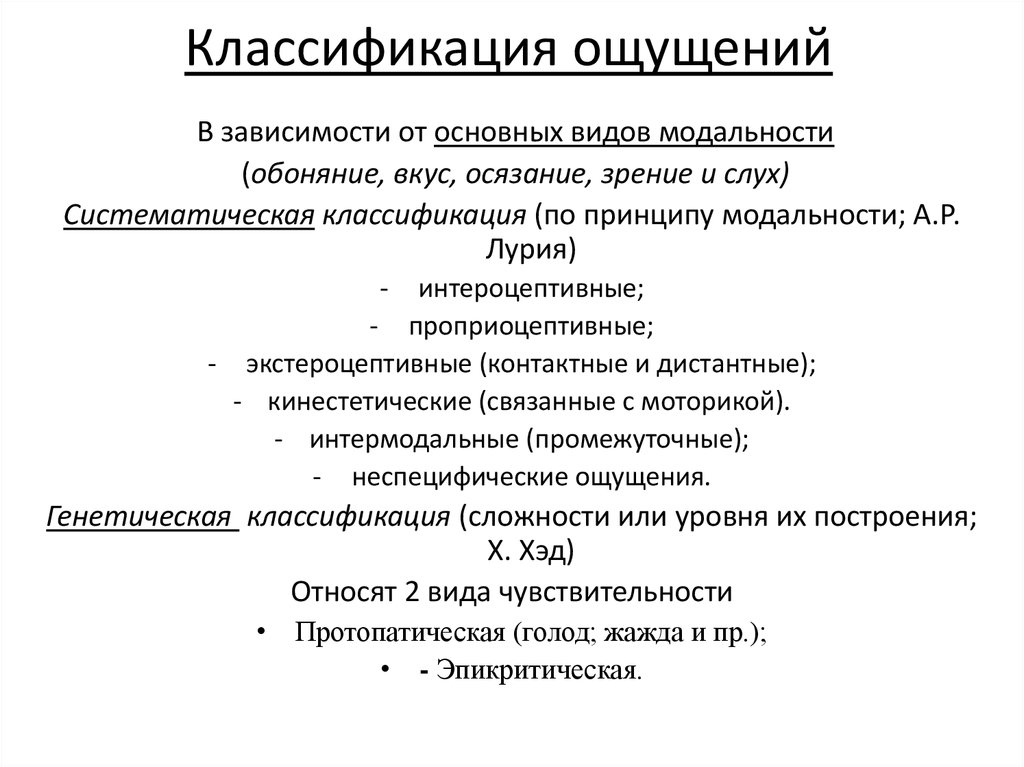

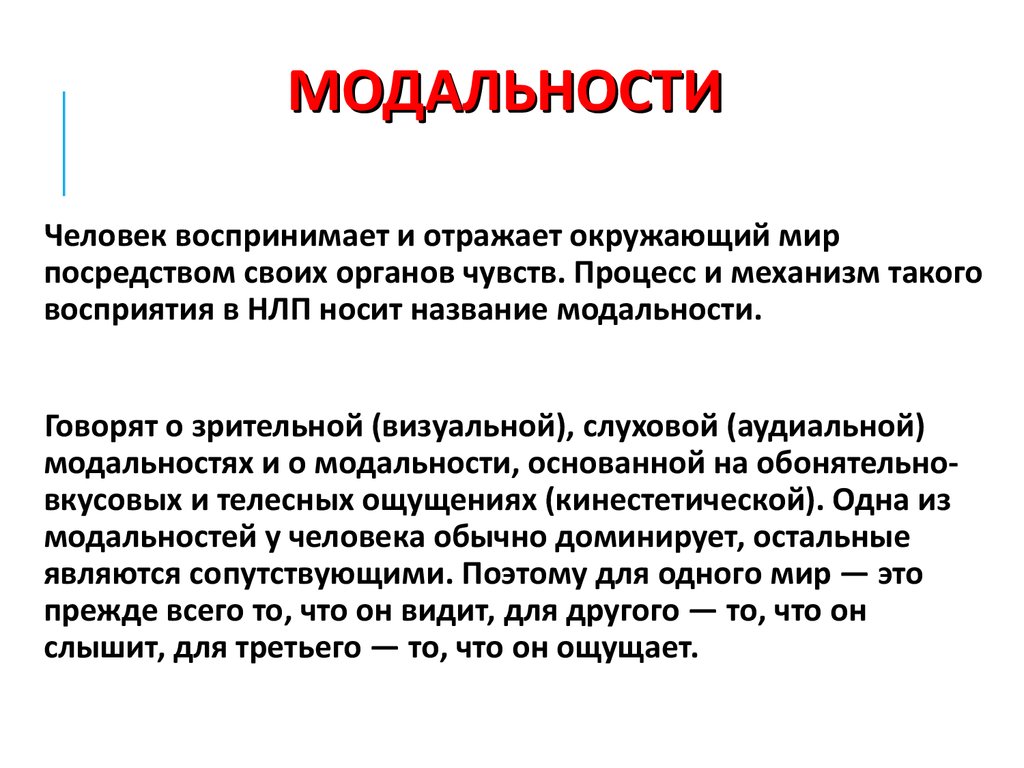

МОДАЛЬНОСТЬ (от лат. modus — способ). Качественная характеристика психического отражения раздражителя, действующего на определенную сенсорную систему (зрительную, слуховую, тактильную и т. д.). В зрительной системе это может быть цвет, в обонянии — запах. Модальность выступала в философских дискуссиях конца XIX — начала XX века как один из доводов о несводимости психического к физическому.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. // И.М. Кондаков. – 2-е изд. доп. и перераб. – СПб., 2007, с. 346.

Tags:

Психология

МОДАЛЬНОСТЬ (фр. modulate — способ, наклонение) — одно из основных свойств ощущений, их качественная характеристика: цвет — в зрении, тон и тембр — в слухе, характер запаха — в обонянии и т. п. В отличие от других характеристик ощущений (пространственных, временных, интенсивностных), модальные характеристики отражают свойства реальности в специфически закодированной форме (длина световой волны отражается как цвет, частота звуковых волн — как тон и пр.

Tags:

Психология

МОДАЛЬНОСТЬ (MODALITE). Это случилось в тот день, когда я пригласил в ресторан пять или шесть своих друзей, чтобы отметить выход номера журнала, над которым мы когда-то вместе работали. В их числе оказались А. и Ф. — оба заметно выделявшиеся на общем фоне еще в годы учебы на подготовительном отделении в университете, а за прошедшие 20 лет ставшие известными учеными в области истории философии, добившиеся признательности в академических кругах и действительно настоящие мыслители.

Tags:

Философия

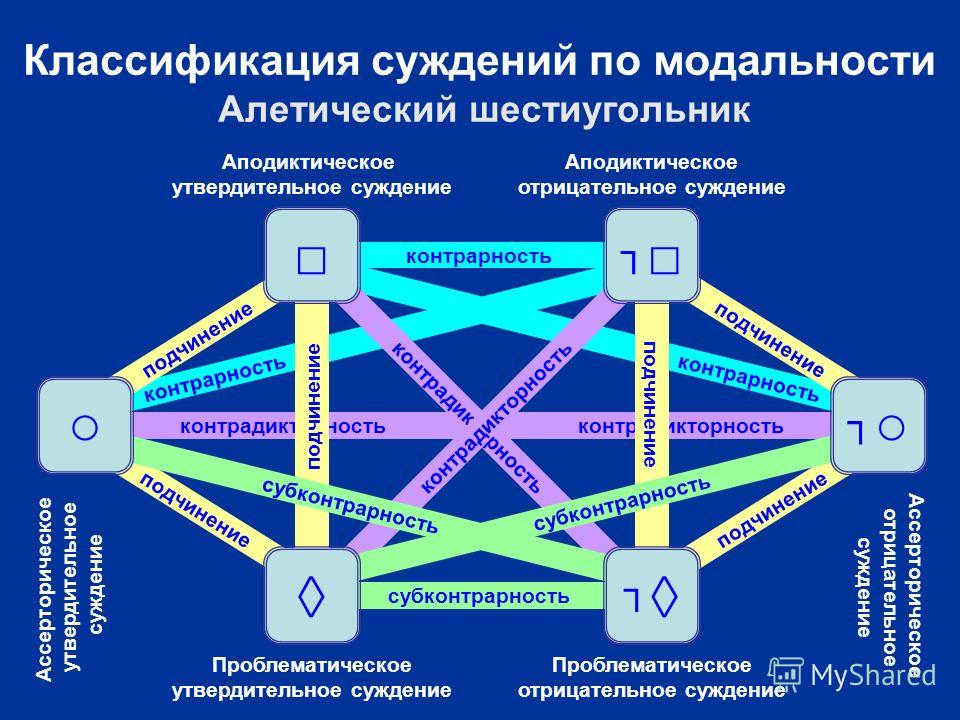

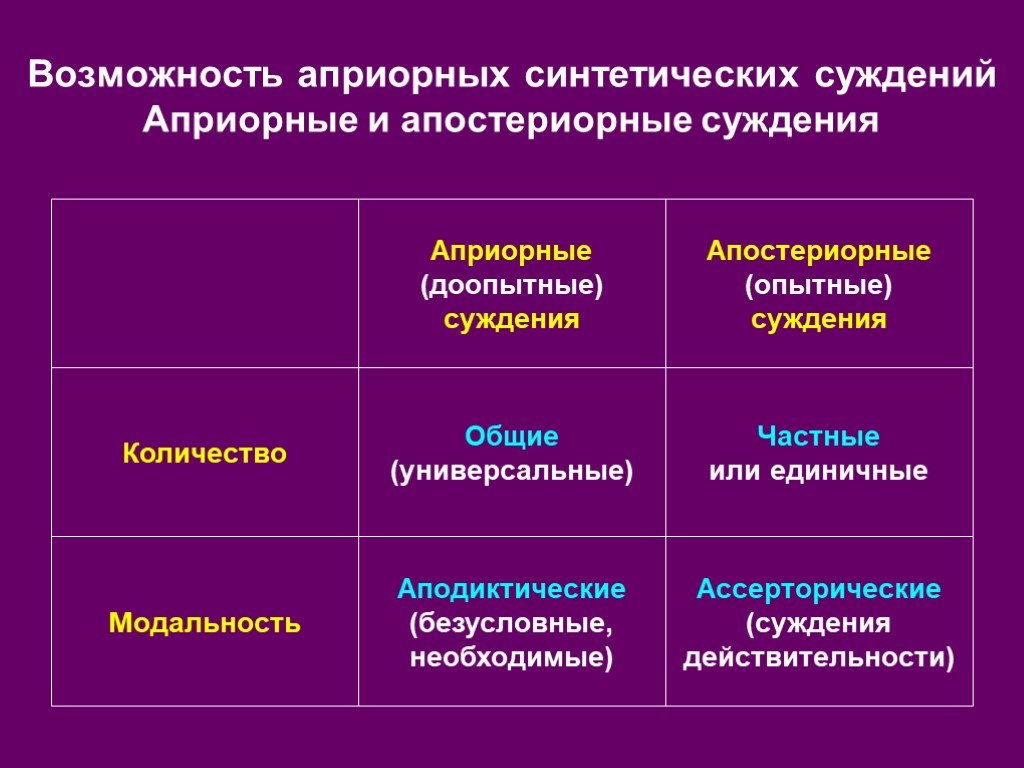

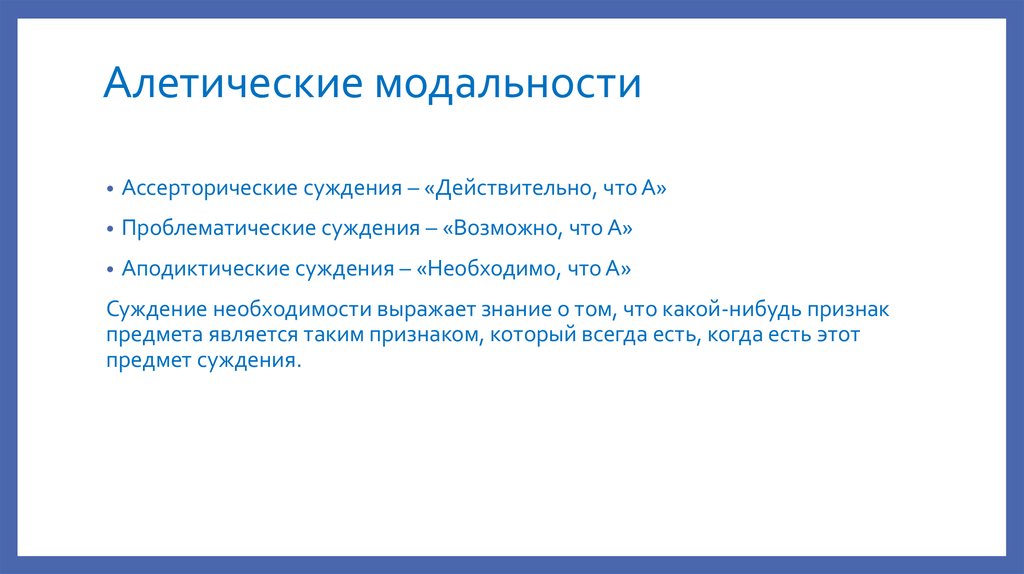

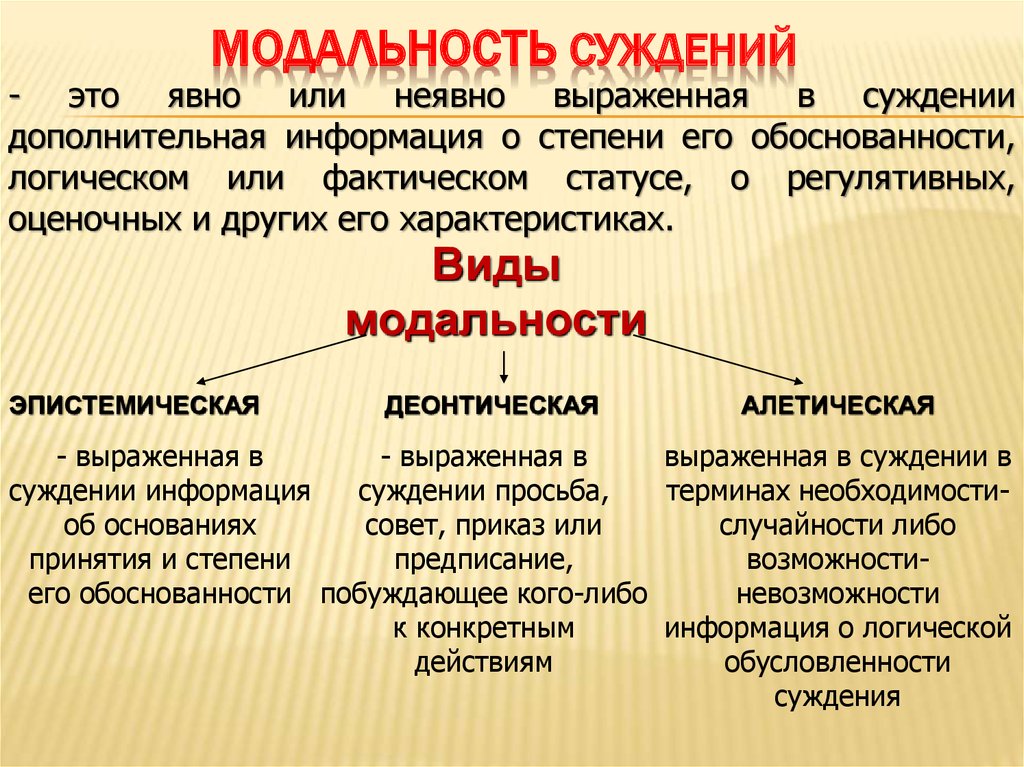

МОДАЛЬНОСТЬ (в логике) (лат. modus — мера, способ) — характеристика суждения по «силе» высказываемого в нем утверждения: суждение может быть необходимым, возможным, случайным, невозможным и т. д. В традиционной логике различают суждения, выражающие необходимость (аподиктические), возможность (проблематические) и действительность (ассерторические). Современная логика дает возможность анализировать свойство Модальности, рассматривая его как известную «металогическую» оценку суждения, высказывания.

Tags:

Логика

МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА— логическая система, изучающая структуру рассуждений, в состав которых входят модальности (модальные операторы): «необходимо», «возможно», «действительно», «случайно» — и их отрицания. В трудах Аристотеля, стоиков, схоластов уже были сформулированы некоторые основные определения и законы Модальной логики. Исследование модальностей средствами математической (символической) логики было начато К. Льюисом и Лукасевичем

Tags:

Логика

МОДАЛЬНОСТЬ — характеристика положения дел в качестве (онтологически) необходимого, случайного, возможного (факические алетические М.), в качестве логически необходимого, логически случайного, логически возможного (логические алетические М.), в терминах «было», «будет», «всегда было» и пр. (временные М.), характеристика мнения человека в терминах «знает», «полагает» и пр. (эпистемические М.), действий или бездействий как разрешенных, запре-щенных, обязательных (деонтические М.) и др. Понятие М. сформулировано Аристо-телем.

(эпистемические М.), действий или бездействий как разрешенных, запре-щенных, обязательных (деонтические М.) и др. Понятие М. сформулировано Аристо-телем.

Tags:

Философия

Логика

Возможные миры как объекты модального мышления

Семантика возможных миров представляет собой концептуальную модель, которая рассматривает «возможные миры» в качестве семантического примитива. В основе семантики возможных миров лежит способность человека размышлять над ходом жизни, представлять развитие различных событий и ситуаций, конструировать возможное положение дел в будущем и, оглядываясь назад, моделировать иной исход уже свершившихся событий. Человеческий разум способен заменить каждую деталь в конструкторе жизненных событий, предоставить альтернативу каждому суждению, действию или факту, а так называемое «ментальное зрение» простирается далеко за границы реального мира, мира, в котором мы находимся «здесь» и «сейчас». Человеку свойственно фантазировать о мирах, отличных от реального мира, мирах, в которых все иначе, чем в нашем мире. Человеческое мышление детерминирует все возможные положения вещей, выходя за грани обыденности, привычного уклада жизни, законов физики и логики. Мышление «возможными мирами» находит отображение в языке алетической модальности, которая выражает связь между объектами мысли при помощи операторов «необходимо» (necessary), «возможно» (possible), «случайно» (contingent). В рамках модального дискурса рассматривается не столько физическая возможность совершения того или иного действия, сколько логическая, метафизическая возможность.

Человеческое мышление детерминирует все возможные положения вещей, выходя за грани обыденности, привычного уклада жизни, законов физики и логики. Мышление «возможными мирами» находит отображение в языке алетической модальности, которая выражает связь между объектами мысли при помощи операторов «необходимо» (necessary), «возможно» (possible), «случайно» (contingent). В рамках модального дискурса рассматривается не столько физическая возможность совершения того или иного действия, сколько логическая, метафизическая возможность.

Теории, оперирующие понятием «возможные миры» нашли широкое применение в философии (при анализе метафизических утверждений), философии языка, сознания, познания, этики, а также в лингвистике, модальной логике и теории вероятности. Онтологический статус возможных миров, а также сфера их применения в рамках этих наук вызвали немало споров и разногласий среди ученых: Что представляют собой возможные миры? Существуют ли они, если существуют, то где они находятся? Откуда мы можем черпать информацию о них? Насколько оправдана мысль о том, что ситуация, которая представляется нам возможной, актуализируется за рамками нашей действительности?

Понятие «возможные миры» восходит к немецкому ученому Готфриду Лейбницу, который ассоциировал возможные миры с божьим сознанием, полагая, что созданный Богом мир, реальный мир, в котором мы живем, несомненно, является «лучшим из всех возможных миров». Бог, благовольный и всесильный, обладая огромным выбором, актуализировал наш мир как наилучший из всех возможных миров. Эта теория, несмотря на бесспорный толчок, который она дала философской мысли, кажется не более чем метафизическим мифом. Впоследствии, она была названа шовинистической, однако заставила обратить внимание философской, а позже и лингвистической мысли на проблему возможных миров: «…разговор о возможных мирах требует дальнейшего анализа. Не существует никаких миров, кроме реального» [10, с.73]. «Сама идея о возможных мирах (возможно, разбросанных по вселенной, как изюм на пудинге), кажется нелепой» [13, с.22]. Скептические высказывания подобного рода спровоцировали дальнейший интерес к проблематике возможных миров, прежде всего, с точки зрения формальной логики и философии.

Бог, благовольный и всесильный, обладая огромным выбором, актуализировал наш мир как наилучший из всех возможных миров. Эта теория, несмотря на бесспорный толчок, который она дала философской мысли, кажется не более чем метафизическим мифом. Впоследствии, она была названа шовинистической, однако заставила обратить внимание философской, а позже и лингвистической мысли на проблему возможных миров: «…разговор о возможных мирах требует дальнейшего анализа. Не существует никаких миров, кроме реального» [10, с.73]. «Сама идея о возможных мирах (возможно, разбросанных по вселенной, как изюм на пудинге), кажется нелепой» [13, с.22]. Скептические высказывания подобного рода спровоцировали дальнейший интерес к проблематике возможных миров, прежде всего, с точки зрения формальной логики и философии.

В начале двадцатого века австрийский философ А. Мейнонг сделал предположение, что, поскольку несуществующие вещи находят отражение в языке, они должны составлять форму бытия («sosein»).В онтологии А. Мейнонга находят свое существование единороги, квадратные круги, золотые горы и прочие невиданные объекты. Данная теория получила название «джунгли Мейнонга» и впоследствии легла в основу модального реализма [12].

Мейнонга находят свое существование единороги, квадратные круги, золотые горы и прочие невиданные объекты. Данная теория получила название «джунгли Мейнонга» и впоследствии легла в основу модального реализма [12].

Концепт «возможные миры» вызвал истинный научный интерес только в середине двадцатого века, когда Соул Крипке и Яакко Хинтикка разработали систематическую теорию модальной логики, которая стала использовать теорию возможных миров для создания оценочной семантики утверждений о «возможности» и «необходимости». В контексте этой семантической теории в качестве значений пропозиций рассматривались их истинность или ложность во всех возможных мирах, модальных контекстах, постижимых сознанием. Модальная логика предполагает, что утверждение считается возможным (possible), если оно истинно хотя бы в одном из возможных миров; утверждение считается необходимым (necessary), если оно истинно во всех возможных мирах; утверждение считается случайным (contingent), если оно истинно в некоторых (но не во всех) мирах. Семантику возможных миров часто называют «семантикой Крипке». С. Крипке отвергает предшествующие теории, которые ассоциировали возможные миры с отдаленными планетами, формами бытия, напоминающими наше, но существующими в других измерениях, которые можно рассмотреть через мощный телескоп. Он прописывает их в рамках нашего сознания, предлагая, во избежание путаницы, термины «возможное состояние (возможная история) мира», «контрфактическая ситуация» [8]. В обыденной жизни нам свойственно оценивать вероятностный исход различных событий. Этим самым мы конструируем в глубинах своего сознания миниатюрные модели возможных миров, некоторые из которых, возможно, впоследствии станут частью реального мира. «Если подбросить вверх две игральные кости, то выпадет комбинация из двух чисел. Каждая кость имеет шесть граней, которые в сумме дают тридцать шесть возможных комбинаций, но только одна комбинация станет реальностью» [8]. При помощи игральных костей Крипке проиллюстрировал то множество «миниатюрных» возможных миров, каждый из которых имеет равные шансы на актуализацию.

Семантику возможных миров часто называют «семантикой Крипке». С. Крипке отвергает предшествующие теории, которые ассоциировали возможные миры с отдаленными планетами, формами бытия, напоминающими наше, но существующими в других измерениях, которые можно рассмотреть через мощный телескоп. Он прописывает их в рамках нашего сознания, предлагая, во избежание путаницы, термины «возможное состояние (возможная история) мира», «контрфактическая ситуация» [8]. В обыденной жизни нам свойственно оценивать вероятностный исход различных событий. Этим самым мы конструируем в глубинах своего сознания миниатюрные модели возможных миров, некоторые из которых, возможно, впоследствии станут частью реального мира. «Если подбросить вверх две игральные кости, то выпадет комбинация из двух чисел. Каждая кость имеет шесть граней, которые в сумме дают тридцать шесть возможных комбинаций, но только одна комбинация станет реальностью» [8]. При помощи игральных костей Крипке проиллюстрировал то множество «миниатюрных» возможных миров, каждый из которых имеет равные шансы на актуализацию. Показательным примером мышления возможными мирами являются повседневно используемые нами контексты мнения, такие, как: «Он полагает, что…», «Он думает, что…», «Он верит, что…». Я. Хинтикка определяет миры как «вероятностное развитие событий» [2].

Показательным примером мышления возможными мирами являются повседневно используемые нами контексты мнения, такие, как: «Он полагает, что…», «Он думает, что…», «Он верит, что…». Я. Хинтикка определяет миры как «вероятностное развитие событий» [2].

Дэвид Льюис отождествляет возможное положение вещей (модификации нашей вселенной) с конкретными вселенными, существующими наряду с нашей вселенной, т.е. возможные миры представляют собой реально существующие вселенные. «Бесспорной правдой является тот факт, что обстоятельства могли сложиться иначе, чем они сложились. Я верю в существование других форм бытия, которые можно назвать «то, что могло бы быть». Я предпочитаю называть их возможными мирами». Риторическая сила Льюиса заключается в том, что он отходит от метафизического восприятия возможных миров, как чуждых нам форм бытия, рассматривая их как множество миров, подобных нашему миру. Философский взгляд Льюиса, отстаивающий паритетность онтологического статуса возможных миров получил название «модальный реализм». Основные идеи Льюиса воплощены в четырех тезисах:

Основные идеи Льюиса воплощены в четырех тезисах:

1. Возможные миры существуют. Другие возможные миры настолько же реальны, насколько реален наш мир. Они могут не существовать в реальности, поскольку существует лишь реальный мир, но они, тем не менее, существуют.

2. Другие возможные миры схожи с реальным миром. Они отличаются не по существу, а по событиям, происходящим в них. Реальный мир – один из множества других миров. Мы называем его реальным не потому, что он по своей сути отличен от других, а потому, что мы живем в нем.

3. Индексный анализ прилагательного «реальный» верен.

Представители других миров могут по-праву называть свой мир «реальным», если они имеют в виду то, что имеем в виду мы.

4. Возможные миры невозможно редуцировать до более примитивных понятий. Возможные миры представляют собой то, что они представляют собой и ни что иное [9].

Идеи Льюиса, изложенные в четырех тезисах, были восприняты неоднозначно. Идентификация возможных миров с «тем, что могло бы быть» противоречит второму тезису Льюиса, утверждающему, что другие миры схожи с возможным миром. Следуя логике Льюиса, реальный мир отражает «то, что есть», т.е. реальное положение дел, реально сложившиеся обстоятельства. В таком случае, мы, скорее, говорим о положении дел в рамках мира, а не о разных мирах. Роберт Столнейкер, анализируя тезизы Льюиса, отмечает некоторые противоречия: «Семантический тезис об индексном анализе прилагательного «реальный» может показаться сомнительным: невозможно рассматривать концепт «реальность» безотносительно чего-либо. Допустим, существует множество миров, допустим, они такие же, как и наш мир, но кто из нас, живущих в нашем «реальном» мир, имеет возможность наблюдать за всеми мирами с некой абсолютной точки обзора. Мы можем судить о других мирах лишь с точки зрения того мира, в котором мы находимся, с позиций нашего мира [16]. Подобным образом Витгенштейн отмечает тот факт, что наше сознание схоже с полем зрения глаза. Мы можем рассмотреть то, что находится в поле зрения нашего глаза, но мы не в силах рассмотреть то, что находится за пределами поля зрения глаза, т.е. сам глаз [1, с.32].

Подобным образом Витгенштейн отмечает тот факт, что наше сознание схоже с полем зрения глаза. Мы можем рассмотреть то, что находится в поле зрения нашего глаза, но мы не в силах рассмотреть то, что находится за пределами поля зрения глаза, т.е. сам глаз [1, с.32].

Размышления Ф. Брикера о реализме и возможных мирах приводят его к выделению шести тезисов:

1. Интенциональные состояния (мышление о ч-л – прим. авт.) безграничны. Мыслительная деятельность простирается за грани реальности, воображение способно конструировать предметы, не свойственные реальному миру.

2. Качественная природа объектов мышления не зависит от их

статуса («реальность» vs. «возможность»). «Если я представляю

золотой додекаэдр, то (в какой-то области реальности) существует

золотой додекаэдр, о котором я думаю. Он сделан из золота и имеет

форму додекаэдра, независимо от того, какому миру он принадлежит.

3. Объекты мышления обладают четко определенными свойствами.

4. Не существует невозможных объектов мышления.

5. Каждый объект мышления принадлежит определенному

возможному миру.

6. Существует множество возможных миров [6].

На сегодняшний день наибольшее распространение в области взглядов на модальное мышление получили два подхода: номинализм и актуализм. Актуализм исключает существование нереальных форм бытия, сущностей, не наличествующих в реальном мире, поэтому дает оценку истинности модальных утверждений с точки зрения реального мира. Номиналистический подход, приверженцем которого является Дэвид Льюис, рассматривает возможные миры как конкретные частицы, недоступные нам из нашего мира, но схожие по своей форме и сути с тем миром, который мы населяем.

С точки зрения актуализма, некий объект может обладать определенными качествами в мире W1, только если он существует в этом мире. Разговор о несуществующих объектах считается беспредметным. Возможные миры – положение дел, состоящее из ряда непротиворечивых пропозиций, истинных в данном мире и времени. А. Плантинга называет возможные миры «абстрактными предметами особого вида, положением дел». «Из всех возможных миров, реальный мир-это максимально реальное положение дел. Положения дел – абстрактные объекты, все возможные миры- положения дел, реальный мир — один из возможных миров. Отсюда, реальный мир- это абстрактный объект, а не пропозиция». А. Плантинга разделяет «положения дел» и «пропозиции», поскольку «пропозиции обладают качественными признаками истинности или ложности, которые не свойственны положениям дел» [14]. Алан МакМайкл считает основным принципом актуализма анализ реальности с точки зрения истинности. «Правильное толкование реальности предполагает использование истинности, т.к. реальность определяется через истинность». Бинарная оппозиция «реальности-нереальности» основана на двойственности пропозиций по «истинности-ложности». Реальный мир является таковым, поскольку состоит из истинных пропозиций, реален не потому, что он существует, а потому что он привязан к данной конкретной вселенной» [11, с.

А. Плантинга называет возможные миры «абстрактными предметами особого вида, положением дел». «Из всех возможных миров, реальный мир-это максимально реальное положение дел. Положения дел – абстрактные объекты, все возможные миры- положения дел, реальный мир — один из возможных миров. Отсюда, реальный мир- это абстрактный объект, а не пропозиция». А. Плантинга разделяет «положения дел» и «пропозиции», поскольку «пропозиции обладают качественными признаками истинности или ложности, которые не свойственны положениям дел» [14]. Алан МакМайкл считает основным принципом актуализма анализ реальности с точки зрения истинности. «Правильное толкование реальности предполагает использование истинности, т.к. реальность определяется через истинность». Бинарная оппозиция «реальности-нереальности» основана на двойственности пропозиций по «истинности-ложности». Реальный мир является таковым, поскольку состоит из истинных пропозиций, реален не потому, что он существует, а потому что он привязан к данной конкретной вселенной» [11, с. 56].

56].

Обе теории являются теориями модальности, стремящимися дать толкование модальным суждениям в естественных языках и философских дискуссиях с точки зрения возможных миров. Модальные суждения могут быть весьма запутанными. Интерпретация модального суждения de—dicto(лат. по сказанному) и dere (лат. по факту) может проясниться с помощью теории возможных миров. Номиналистический подход представляет четкое описание возможных миров. Они ничем не отличаются от вселенной, которую мы населяем. Допускается тот факт, что во множестве других миров живут люди, которые похожи на нас, ведут подобный нам образ жизни. Эти миры представляются номиналистам конкретными частицами с множеством физических объектов, которые являются составляющими этих возможных миров. Все эти разнообразные миры изолированы друг от друга: происходящее в одном мире не в силах повлиять на положение дел в другом мире, обычные физические объекты (люди, машины, животные и т. д.) не могут перемещаться из одного мира в другой. С точки зрения актуалистического подхода, наш мир, реальный мир, имеет особый онтологический статус. Он не похож на другие миры, не является одним из многих миров, поэтому нам следует отказаться от принятия существования бесконечного множества миров, которые не доступны нам для детального изучения. «Возможные миры – определенное положение дел, положение дел — ряд абстрактных предметов, описывающих устройство мира». Положение дел считается признанным, если оно сообщает истинные факты о реальном мире. Все возможные миры представляют собой набор непротиворечивых, исчерпывающих положений дел, возможных ситуаций. Та из них, которая, в конечном счете, будет актуализирована, станет реальным миром. А. Плантинга выдвигает концепт «трансмирового тождества», обладающего смежными качествами: т.е. определенный индивид (предмет) наделен какими-то качествами в данном реальном мире может существовать в бесконечном множестве миров. При актуализации различных миров он способен иметь иные качества, а не те, которыми наделен в рамках реального мира.

д.) не могут перемещаться из одного мира в другой. С точки зрения актуалистического подхода, наш мир, реальный мир, имеет особый онтологический статус. Он не похож на другие миры, не является одним из многих миров, поэтому нам следует отказаться от принятия существования бесконечного множества миров, которые не доступны нам для детального изучения. «Возможные миры – определенное положение дел, положение дел — ряд абстрактных предметов, описывающих устройство мира». Положение дел считается признанным, если оно сообщает истинные факты о реальном мире. Все возможные миры представляют собой набор непротиворечивых, исчерпывающих положений дел, возможных ситуаций. Та из них, которая, в конечном счете, будет актуализирована, станет реальным миром. А. Плантинга выдвигает концепт «трансмирового тождества», обладающего смежными качествами: т.е. определенный индивид (предмет) наделен какими-то качествами в данном реальном мире может существовать в бесконечном множестве миров. При актуализации различных миров он способен иметь иные качества, а не те, которыми наделен в рамках реального мира. Данная концепция была отвергнута многими учеными, поскольку противоречит теории Лейбница о «неразличимости тождественных объектов», (полагать две вещи неразличимыми — значит, полагать одну и ту же вещь под двумя именами). Согласно Г.Лейбницу, один и тот же предмет не может менять качества, перемещаясь из одного мира в другой. Таким образом, рассматривая условное суждение: если бы мы не успели на поезд, мы бы не приехали вовремя с точки зрения актуализма, мы отсылаем себя в другой мир, в котором мы не успели на поезд и не приехали вовремя, т.е. говорим о себе, но в рамках другой ситуации. Актуализм допускает существование данного мира, но он не актуализировался, не стал реальным, поэтому потерял свою релевантность. С точки зрения номинализма, люди, не успевшие на поезд, были бы уже не нами, а нашими двойниками, поскольку мы успели на поезд и приехали вовремя [7].

Данная концепция была отвергнута многими учеными, поскольку противоречит теории Лейбница о «неразличимости тождественных объектов», (полагать две вещи неразличимыми — значит, полагать одну и ту же вещь под двумя именами). Согласно Г.Лейбницу, один и тот же предмет не может менять качества, перемещаясь из одного мира в другой. Таким образом, рассматривая условное суждение: если бы мы не успели на поезд, мы бы не приехали вовремя с точки зрения актуализма, мы отсылаем себя в другой мир, в котором мы не успели на поезд и не приехали вовремя, т.е. говорим о себе, но в рамках другой ситуации. Актуализм допускает существование данного мира, но он не актуализировался, не стал реальным, поэтому потерял свою релевантность. С точки зрения номинализма, люди, не успевшие на поезд, были бы уже не нами, а нашими двойниками, поскольку мы успели на поезд и приехали вовремя [7].

Роберт Адамс, представляет возможные миры в виде «максимально непротиворечивого множества пропозиций», что противоречит тезису Льюиса о том, что возможные миры не могут быть расчленены на более примитивные понятия. «Если существуют истинные утверждения, содержащие возможные миры, они должны сводиться к утверждениям, содержащим объекты реального мира». Реальный мир состоит исключительно из истинных пропозиций [4, с.221].

«Если существуют истинные утверждения, содержащие возможные миры, они должны сводиться к утверждениям, содержащим объекты реального мира». Реальный мир состоит исключительно из истинных пропозиций [4, с.221].

Представители модального фикционализма считают теорию возможных миров (гипотетических ситуаций, нереальных, но возможных объектов) ложной. Модальный фикционализм – теоретический подход, отождествляющий модальные утверждения о возможных мирах с фиктивными (вымышленными) утверждениями, которые нельзя воспринимать буквально [15, с.327].

Возможное, с точки зрения фикционализма, не представляет собой особую форму бытия, а лишь условная фикция, используемая для анализа реального мира. Классическим примером является понятие «идеального газа», используемое для анализа реальных газов, хотя «идеального газа» не существует [15]. Основное преимущество данного подхода заключается в том, что он допускает существование возможных миров в языке, отрицая онтологическую составляющую, провозглашающую реальное существование этих миров. Объекты, не существующие в реальном мире (драконы, синие лебеди, летающие лошади), живут в рамках ментального пространства, а не в других мирах, не менее реальных, чем наш мир. Гидеон Розен выдвигает идею о том, что утверждение может быть истинным в рамках вымышленного мира, знание о котором разделяется обитателями реального мира. Так, утверждение Thereisabrilliantdetectiveat 221bBakerStreet, является ложным с точки зрения реального мира, но нам известен контекст, в рамках которого оно является истинным. Таким образом, квантификация утверждения сужается до домена конкретного дискурса, за границами которого оно теряет свою истинность. В нашем случае, доменом служат произведения Артура Конан Дойля. Г. Розен отмечает, что модальный фикционализм зиждется на использовании «префиксов», которые обозначают квантификацию высказывания над мирами:

Объекты, не существующие в реальном мире (драконы, синие лебеди, летающие лошади), живут в рамках ментального пространства, а не в других мирах, не менее реальных, чем наш мир. Гидеон Розен выдвигает идею о том, что утверждение может быть истинным в рамках вымышленного мира, знание о котором разделяется обитателями реального мира. Так, утверждение Thereisabrilliantdetectiveat 221bBakerStreet, является ложным с точки зрения реального мира, но нам известен контекст, в рамках которого оно является истинным. Таким образом, квантификация утверждения сужается до домена конкретного дискурса, за границами которого оно теряет свою истинность. В нашем случае, доменом служат произведения Артура Конан Дойля. Г. Розен отмечает, что модальный фикционализм зиждется на использовании «префиксов», которые обозначают квантификацию высказывания над мирами:

In the Holmes stories, there is a brilliant detective at 221b Baker Street…

Допуская наличие множества вымышленных миров, Г. Розен придерживается онтологии одного реального мира [15, с.331].

Розен придерживается онтологии одного реального мира [15, с.331].

Дэвид Армстронг предложил комбинаторную теорию, согласно которой, возможные миры конструируются при помощи элементов реального мира. Возможные миры создаются путем произвольной перестановки компонентов реальности (индивидов и универсалий), составляющих «положение дел». Под возможными мирами Д. Армстронг понимает нереализованные в реальности положения дел. Предметы и универсалии, существующие в реальном мире, формируют заведомо нереализованное положение дел [5].

А. Эпштейн ориентирует по отношению к возможным мирам свою собственную позицию, которая получила у него название «поссибилизм». Согласно этой теории, стоит отказаться от обращения к возможным мирам с точки зрения реальности-фиктивности и исходить из модуса «можествования» как уникального онтологического статуса миров. Возможное не принадлежит ни нашей, ни иной реальности, поэтому его следует поместить в отдельную область [3].

Как было отмечено выше, возможные миры являются способом концептуализации модальных понятий, воплощающим возможное состояние вселенной. Различные возможные миры есть не что иное, как вариации на тему, каким мог бы быть наш мир, т.к. в рамках языка, модальное мышление, как правило, абстрагируется от глобальных масштабов галактики и концентрируется локально, спекулируя о том, какие формы существования могли бы иметь фрагменты реального мира. Фрагментарное модальное мышление характерно для естественных языков. Так, например, размышляя над тем, каким был бы мир, если бы Советский Союз не распался, мы не имеем в виду другой мир, в котором Советский Союз продолжает существовать. Под «возможным миром» принято понимать фрагмент реального мира нашей галактики, в котором действуют те же законы физики, но, в рамках которого, события свершились бы иначе, чем есть на самом деле.

Различные возможные миры есть не что иное, как вариации на тему, каким мог бы быть наш мир, т.к. в рамках языка, модальное мышление, как правило, абстрагируется от глобальных масштабов галактики и концентрируется локально, спекулируя о том, какие формы существования могли бы иметь фрагменты реального мира. Фрагментарное модальное мышление характерно для естественных языков. Так, например, размышляя над тем, каким был бы мир, если бы Советский Союз не распался, мы не имеем в виду другой мир, в котором Советский Союз продолжает существовать. Под «возможным миром» принято понимать фрагмент реального мира нашей галактики, в котором действуют те же законы физики, но, в рамках которого, события свершились бы иначе, чем есть на самом деле.

Библиографический список

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат: Пер. с нем. И. Добронравого и Лахутина. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. -133с.

2. Хинтикка Я. Логика в философии — философия логики: Пер. с. англ В. Н. Брюшинкина, Э. Л. Наппельбаума, А. А. Никифорова // Логико-эпистемологические исследования: Сборник избранных статей. — М.: Прогресс, 1980. — С. 36 — 67.

с. англ В. Н. Брюшинкина, Э. Л. Наппельбаума, А. А. Никифорова // Логико-эпистемологические исследования: Сборник избранных статей. — М.: Прогресс, 1980. — С. 36 — 67.

3. Эпштейн М. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре – СПб: Алетейя , 2001,- 336 .

4. Adams R.M. Theories of Actuality. — NOUS vol.8, 1974, pp. 211-31.

5. Armstrong D. A Combinatorial Theory of Possibility, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

6. Bricker Ph. Absolute Actuality and the Plurality of Worlds. — University of Massachusetts Amherst Press, 2004.

7. Kerwin T. Possible worlds: Two Views, 2006. www.polyatomic.org/possible worlds.pdf

8. Kripke, S. Naming and Necessity, — Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1980.

9. Lewis D. On the Plurality of Worlds. — Oxford: Basil Blackwell, 1986.

10. Mackie J.L. Truth, Probability and Paradox. — Oxford: Clarendon Press, 1973.

11. McMichael A. A Problem for Actualism about Possible Worlds. -The Philosophical Review, vol. XCII, 1983, pp. 45-61.

-The Philosophical Review, vol. XCII, 1983, pp. 45-61.

12. Meinong A. Über Gegenstandstheorie. In Untersuchungen zur

Gegenstandstheorie und Psychologie. — Leipzig: Barth, 1904.

Translated as “The Theory of Objects” by Isaac Levi, D.B. Terrell, and Roderick M. Chisholm in Chisholm, ed. 1960, pp. 76-117.

13. Powers L. Comments on “Propositions». Oberlin Philosophy Colloquium, 1973.

14. Plantinga, A. The Nature of Necessity,- Oxford: Clarendon, 1974.

15. Rosen, G. Modal Fictionalism, Mind, vol. 99, pp. 327-54.

16. Stalnaker R.C. Possible worlds. — NOUS vol.10, pp. 65-75.

http://www.jstor.org/stable/2214477

Основные термины (генерируются автоматически): мир, реальный мир, положение дел, NOUS, утверждение, форма бытия, Льюис, Модальная логика, модальный фикционализм, мышление.

Модальность — Философия — Оксфордские библиографии

Введение

Проблемы модальности — модусы бытия или модусы истины — имеют долгую историю, восходящую, по крайней мере, к грекам. Со временем философы выделили семейства модальностей: логические, метафизические, естественные, темпоральные, деонтические, эпистемические, доксастические и динамические. Трактовки этих модусов были как формальными, так и философскими. В этой статье делается акцент на философском и метафизическом, начиная с более «традиционных» подходов (лингвистические теории, конвенционализм и некогнитивные теории), а затем переходя к тому, что многие считают определенным шагом вперед в понимании модальности (возможные миры) и специфики. этой структуры (теория двойников). В ответ на это были попытки соединить аспекты традиционной мысли о модальности с этим продвижением (актуализм в целом и более конкретные версии с комбинаторизмом и модальным фикционализмом). Метафизические проблемы переплетаются с проблемами выразимости (модализм, референция и модальность), которые, как иногда считают, отслеживают метафизические проблемы (эссенциализм), а также существует ли благопристойная модальность, которую необходимо признать или принять, и является ли наиболее фундаментальная модальность метафизической.

Со временем философы выделили семейства модальностей: логические, метафизические, естественные, темпоральные, деонтические, эпистемические, доксастические и динамические. Трактовки этих модусов были как формальными, так и философскими. В этой статье делается акцент на философском и метафизическом, начиная с более «традиционных» подходов (лингвистические теории, конвенционализм и некогнитивные теории), а затем переходя к тому, что многие считают определенным шагом вперед в понимании модальности (возможные миры) и специфики. этой структуры (теория двойников). В ответ на это были попытки соединить аспекты традиционной мысли о модальности с этим продвижением (актуализм в целом и более конкретные версии с комбинаторизмом и модальным фикционализмом). Метафизические проблемы переплетаются с проблемами выразимости (модализм, референция и модальность), которые, как иногда считают, отслеживают метафизические проблемы (эссенциализм), а также существует ли благопристойная модальность, которую необходимо признать или принять, и является ли наиболее фундаментальная модальность метафизической. невинный (логическая необходимость). Наконец, есть примечательная недавняя работа по эпистемологии модальности («Представимость и возможность»).

невинный (логическая необходимость). Наконец, есть примечательная недавняя работа по эпистемологии модальности («Представимость и возможность»).

Общие сведения

Большинство введений относительно недавно. Shalkowski 2006 касается метафизики, компактен и охватывает как более традиционные подходы, так и возможные миры; Vaidya 2007 доступен в электронном виде и касается эпистемологии. Melia 2003 и Girle 2003 представляют собой вводные тексты, посвященные в основном современным теориям возможных миров. Sider 2003 несколько более продвинут и более узок в своем внимании к возможным мирам. Plantinga 1978 — монография, в которой делается попытка применения общей метафизики модальности к традиционным философским проблемам. Форбс 1985 дает несколько более технический обзор логической подоплеки многих современных работ, а также защиту эссенциалистских утверждений, а Jubien 2009 нарушает традицию возможных миров, предлагая несколько иное объяснение модальности.

Forbes, G.

Метафизика модальности . Кларендонская библиотека логики и философии. Оксфорд: Clarendon Press, 1985.

Метафизика модальности . Кларендонская библиотека логики и философии. Оксфорд: Clarendon Press, 1985.Обеспечивает логическую основу для модальной метафизики. Обсуждает модальный de re /

Гирль Р. Возможные миры . Чешам, Великобритания: Acumen, 2003.

Предназначено для студентов старших курсов и аспирантов. Довольно мягкое, но тщательное введение в модальный дискурс и логику. Сильный акцент на семантике возможных миров. Главы по эпистемической, доксастической и временной логике, метафизике и невозможным мирам.

Жюбьен, М. Возможность . Oxford: Clarendon Press, 2009.

Попытки описания модальности без обращения к возможным мирам. Вместо этого полагается на физические объекты, свойства, отношения и последствия.

Охватывает эссенциализм, естественные родовые термины, имена собственные и необходимые апостериорно.

Охватывает эссенциализм, естественные родовые термины, имена собственные и необходимые апостериорно.- Мелиа, Дж. Модальность . Центральные проблемы философии. Chesham, UK: Acumen, 2003.

Доступное введение в модальные понятия, очень элементарную модальную логику и семантику возможных миров. Содержит обсуждение основополагающих вопросов, включая модальный скептицизм Куайна и природу возможных миров. Защищает лингвистический подход к возможным мирам как более многообещающий, чем альтернативы.

Плантинга, А. Природа необходимости . Кларендонская библиотека логики и философии. Оксфорд: Clarendon Press, 1978.

. DOI: 10.1093/0198244142.001.0001

Одна из первых философских трактовок модальности объемом в целую книгу. Развивает описание возможных миров с точки зрения положения дел, идентичности в возможных мирах, модальности de re и имен, чтобы приспособить отрицательные экзистенциальные утверждения и просто возможные объекты.

Приложения к проблеме зла и онтологический аргумент.

Приложения к проблеме зла и онтологический аргумент.Шалковски, С. «Модальность, философия и метафизика». В Философской энциклопедии . 2 изд. Под редакцией Д. Борхерта. 2006.

Вводное обзорное эссе, охватывающее виды и источники необходимости, возможные миры и модальную логику, возможные миры и метафизику, беллетристику, модализм и обоснование метафизических утверждений. Десятитомная электронная книга.

Сайдер, Т. «Редуктивные теории модальности». В Оксфордский справочник по метафизике . Под редакцией М. Лу и Д. Циммермана, 180–208. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Обзор редуктивных стратегий для модальности. Включает в себя модальный реализм Дэвида Льюиса, эрзацизм о возможных мирах, комбинаторизм Армстронга, модальный фикционализм и конвенционализм.

Вайдья, Ананд, «Эпистемология модальности». В Стэнфордской энциклопедии философии . Под редакцией Эдварда Н. Залты. 2007.

Длинное введение в эпистемологию модальности.

Полезная библиография. Не отстаивает никакой позиции, но дает хороший обзор текущих позиций, а также их основную критику.

Полезная библиография. Не отстаивает никакой позиции, но дает хороший обзор текущих позиций, а также их основную критику.

наверх

Пользователи без подписки не могут видеть весь контент на эта страница. Пожалуйста, подпишитесь или войдите.

Как подписаться

Oxford Bibliographies Online доступен по подписке и с бессрочным доступом к учреждениям. Чтобы получить дополнительную информацию или связаться с торговым представителем Oxford, нажмите здесь.

Модальность, модальная эпистемология и метафизика сознания | Архитектура воображения: новые очерки притворства, возможности и вымысла

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАрхитектура воображения: новые очерки притворства, возможности и вымыслаPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАрхитектура воображения: новые очерки притворства, возможности и вымыслаPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Процитируйте

Хилл, Кристофер С. ,

,

«Модальность, модальная эпистемология и метафизика сознания»

,

в Shaun Nichols (ed.)

,

Архитектура воображения 9 о притворстве, возможности и вымысле(

Оксфорд,2006;

онлайн-издание,

Oxford Academic

, 1 мая 2007 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199275731.003.0011,

, по состоянию на 18 ноября 2022 г.

5

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАрхитектура воображения: новые очерки притворства, возможности и вымыслаPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАрхитектура воображения: новые очерки притворства, возможности и вымыслаPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Декартовы модальные аргументы в пользу дуализма свойств предполагают, что факты о сущностной природе боли и других качественных свойствах могут быть поняты априори просто представляя их или воображая их. В этой главе утверждается, что эта предпосылка неверна. Затем он предлагает теорию метафизической необходимости, которая, по сути, сводит его к сослагательному условному выражению — сказать, что метафизически необходимо, чтобы p , как он утверждает, равносильно утверждению, что p будет иметь место независимо от того, что еще было бы. дело. Используя эту теорию метафизической необходимости в качестве основы, в главе дается отчет о том, как можно узнать, что утверждения, касающиеся метафизической необходимости, истинны. Эта версия допускает, что такие утверждения во многих случаях могут быть известны априори , но это подразумевает, что во многих других случаях мы понимаем их как апостериорно . Отчет поддерживает критику картезианских модальных аргументов, предложенную в первых разделах главы.

В этой главе утверждается, что эта предпосылка неверна. Затем он предлагает теорию метафизической необходимости, которая, по сути, сводит его к сослагательному условному выражению — сказать, что метафизически необходимо, чтобы p , как он утверждает, равносильно утверждению, что p будет иметь место независимо от того, что еще было бы. дело. Используя эту теорию метафизической необходимости в качестве основы, в главе дается отчет о том, как можно узнать, что утверждения, касающиеся метафизической необходимости, истинны. Эта версия допускает, что такие утверждения во многих случаях могут быть известны априори , но это подразумевает, что во многих других случаях мы понимаем их как апостериорно . Отчет поддерживает критику картезианских модальных аргументов, предложенную в первых разделах главы.

Ключевые слова: Декартовские модальные аргументы, дуализм свойств, квалиа, мыслимость, вообразимость, метафизическая необходимость, метафизическая возможность, сослагательное наклонение, возможные миры, знание необходимости

Предмет

Философия разума

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.

Метафизика модальности . Кларендонская библиотека логики и философии. Оксфорд: Clarendon Press, 1985.

Метафизика модальности . Кларендонская библиотека логики и философии. Оксфорд: Clarendon Press, 1985. Охватывает эссенциализм, естественные родовые термины, имена собственные и необходимые апостериорно.

Охватывает эссенциализм, естественные родовые термины, имена собственные и необходимые апостериорно.

Полезная библиография. Не отстаивает никакой позиции, но дает хороший обзор текущих позиций, а также их основную критику.

Полезная библиография. Не отстаивает никакой позиции, но дает хороший обзор текущих позиций, а также их основную критику.