Особенности общения дошкольников со сверстниками. | Статья по теме:

Особенности общения дошкольников со сверстниками.

Дошкольный возраст — особо ответственный период в воспитании, т. к. является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. Знание особенностей отношений между детьми в группе детского сада и тех трудностей, которые у них при этом возникают, может оказать серьезную помощь взрослым при организации воспитательной работы с дошкольниками.

Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в деятельности совместной; включает в себя обмен информацией, выработку единой отросли взаимодействия, восприятие и понимание партнёра.

Общение — одна из основных психологических категорий. Человек становится личностью в результате взаимодействия и общения с другими людьми. Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемой в потребности совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единых стратегии взаимодействия, восприятия и понимания партнёров по общению.

Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемой в потребности совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единых стратегии взаимодействия, восприятия и понимания партнёров по общению.

Особенно велика роль общения в детстве. Для ребёнка его общение с другими людьми — это не только источник разнообразных переживаний, но и главное условие формирования его личности, его человеческого развития. Формирование ребёнка как личности — процесс социальный в самом широком смысле.

С самого рождения ребёнок постепенно овладевает социальным опытом через эмоциональное общение со взрослыми, через игрушки и предметы, окружающие его, через речь и т.д. Самостоятельно постичь суть окружающего мира — задача непосильная для ребёнка. Первые шаги в социализации совершаются при помощи взрослого. В связи с этим возникает важная· проблема — проблема общения ребёнка с другими людьми и роль этого общения в психическом развитии детей на разных генетических ступенях.

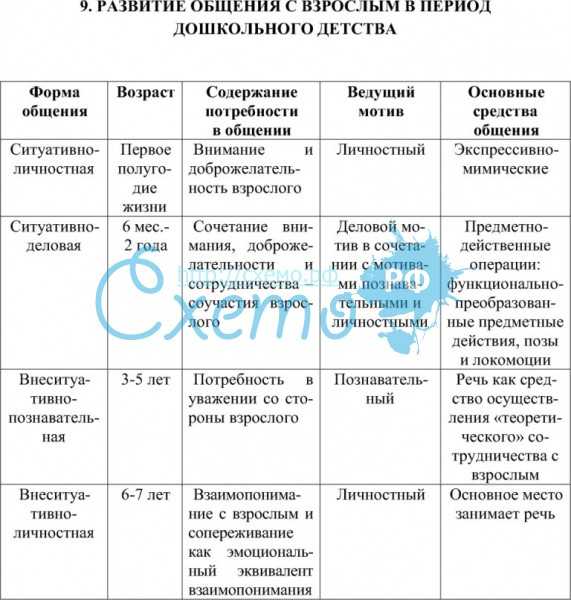

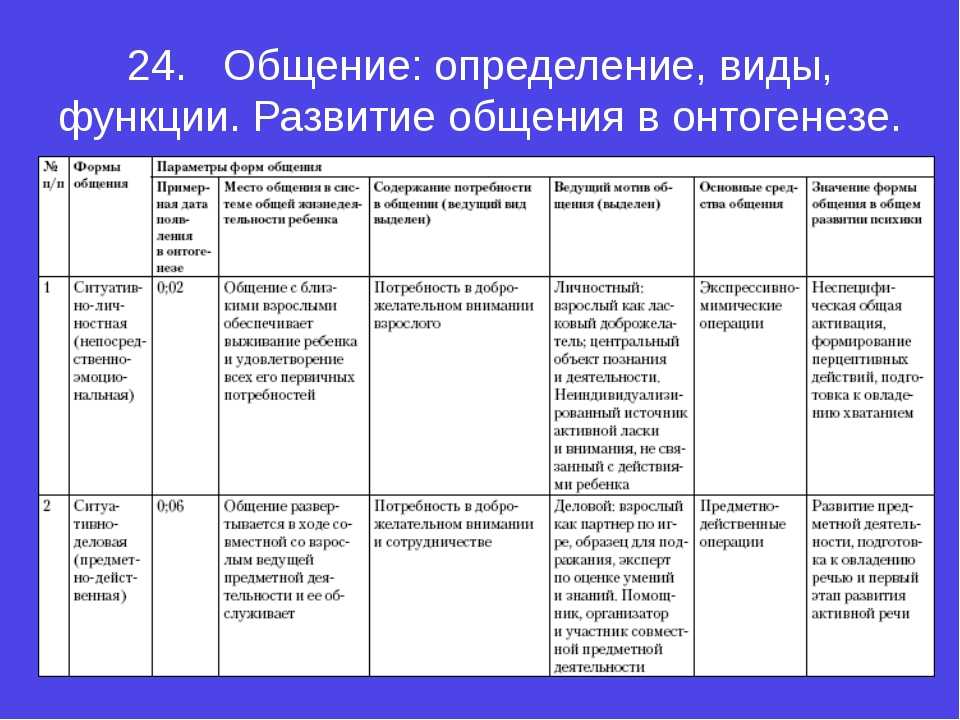

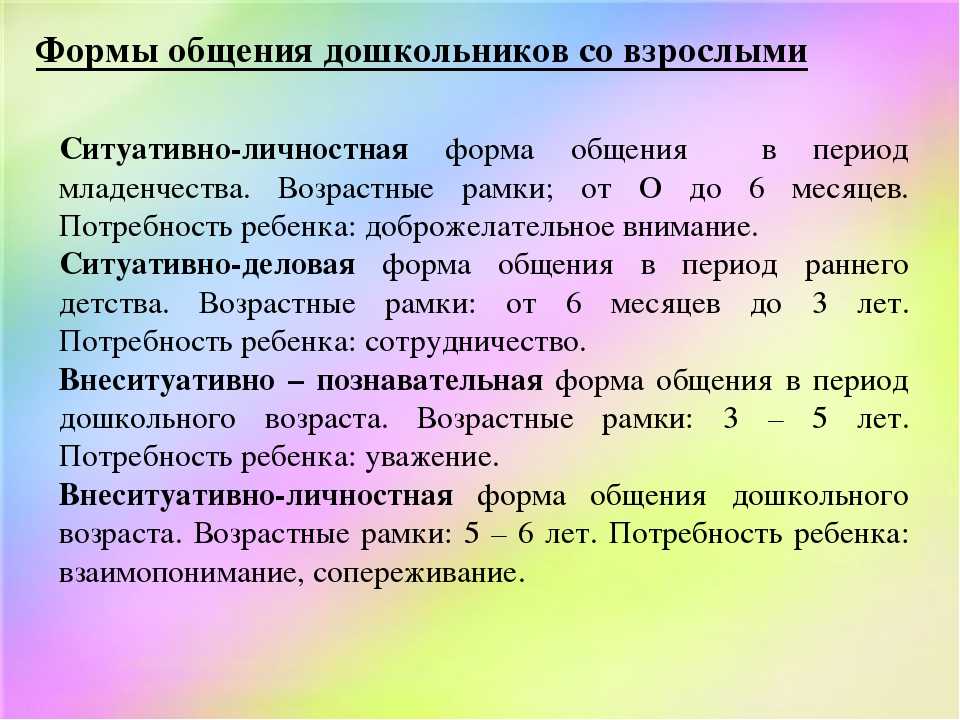

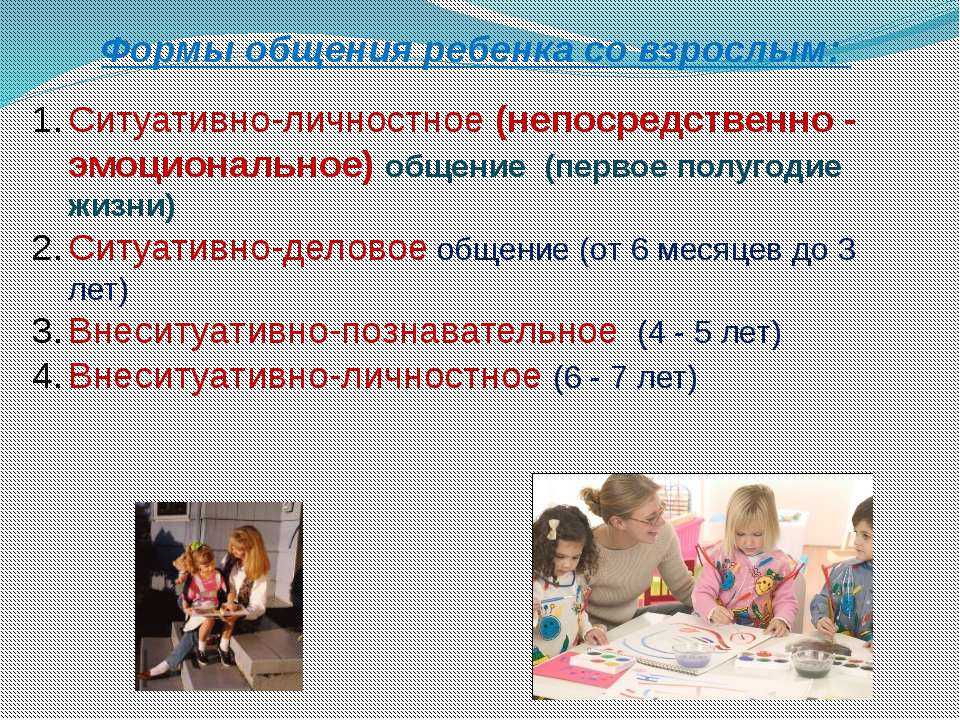

Исследования М.И. Лисиной и других показывают, что характер общения ребёнка со взрослыми и сверстниками изменяется и усложняется на протяжении детства, приобретая форму то непосредственного эмоционального контакта, то контакта в процессе совместной деятельности, то речевого общения.

Общение в дошкольном возрасте носит непосредственный характер: ребёнок-дошкольник в своих высказываниях всегда имеет в виду определённого, в большинстве случаев близкого человека (родителей, воспитателей, знакомых детей).

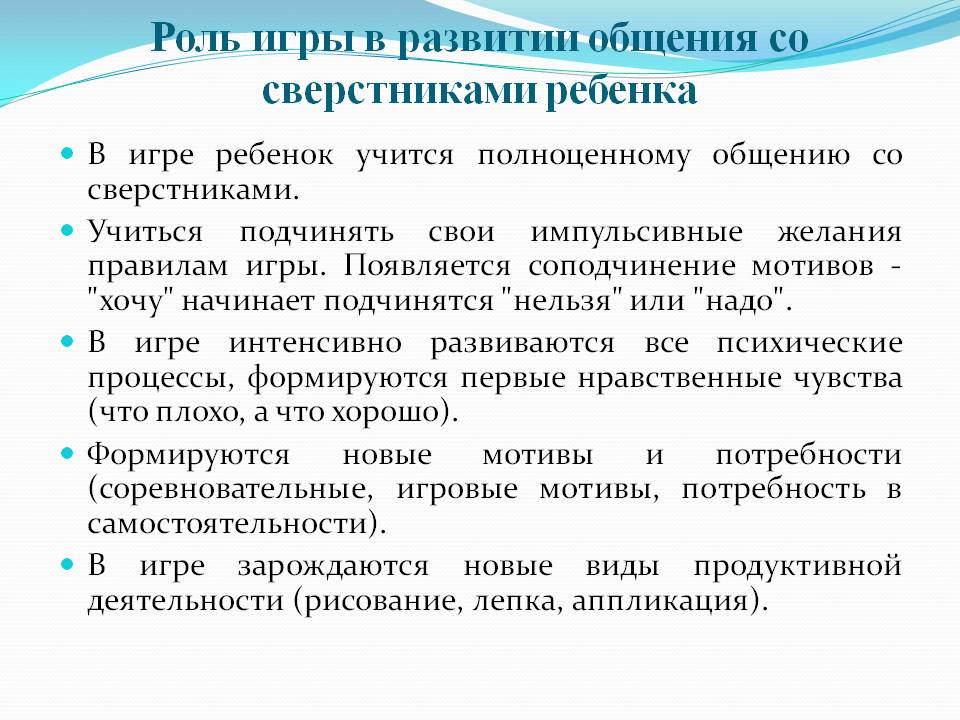

Развитие совместной деятельности со сверстниками и образование детского общества приводит не только к тому, что один из важнейших мотивов поведения становится завоевание положительной оценки сверстников и их симпатий, но и возникновению соревновательных мотивов. Старшие дошкольники вносят соревновательные мотивы и такие виды деятельности, которые сами по себе соревнования не включают. Дети постоянно сравнивают свои успехи, любят прихвастнуть, остро переживают неудачи.

Динамика общения. Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, кривляньями, смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками дети более раскованы, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над ответами. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого. А в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих действий или информации. У взрослого ребенок учится и постоянно обращается к нему с вопросами («А как нарисовать лапы?», «А куда положить тряпочку?»). Взрослый же выступает арбитром разрешения возникших между детьми спорных моментов. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками.

Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих действий или информации. У взрослого ребенок учится и постоянно обращается к нему с вопросами («А как нарисовать лапы?», «А куда положить тряпочку?»). Взрослый же выступает арбитром разрешения возникших между детьми спорных моментов. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками.

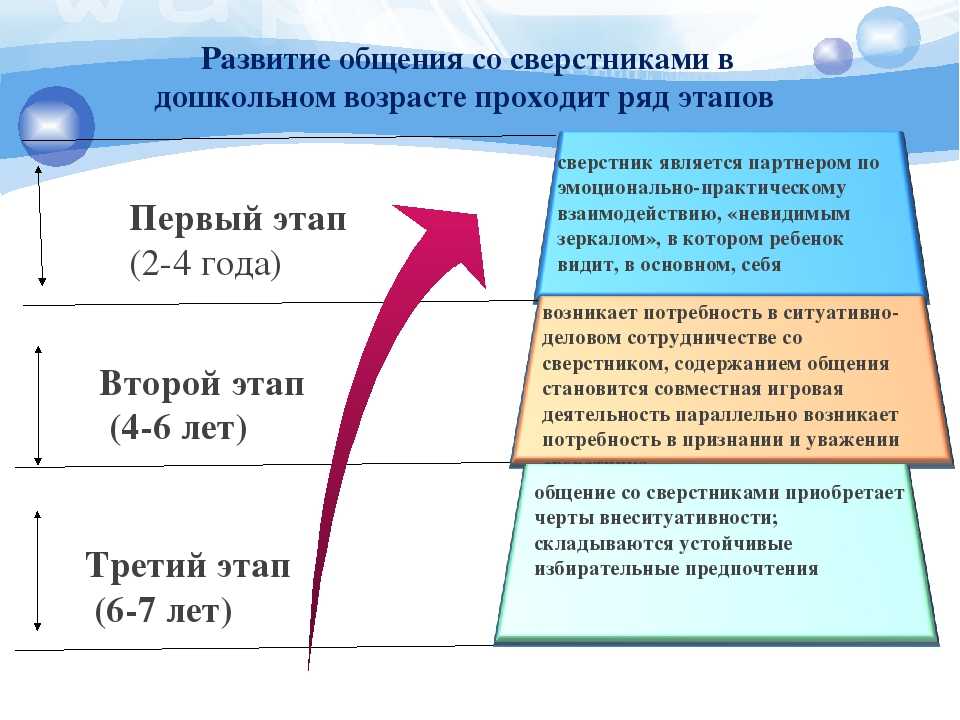

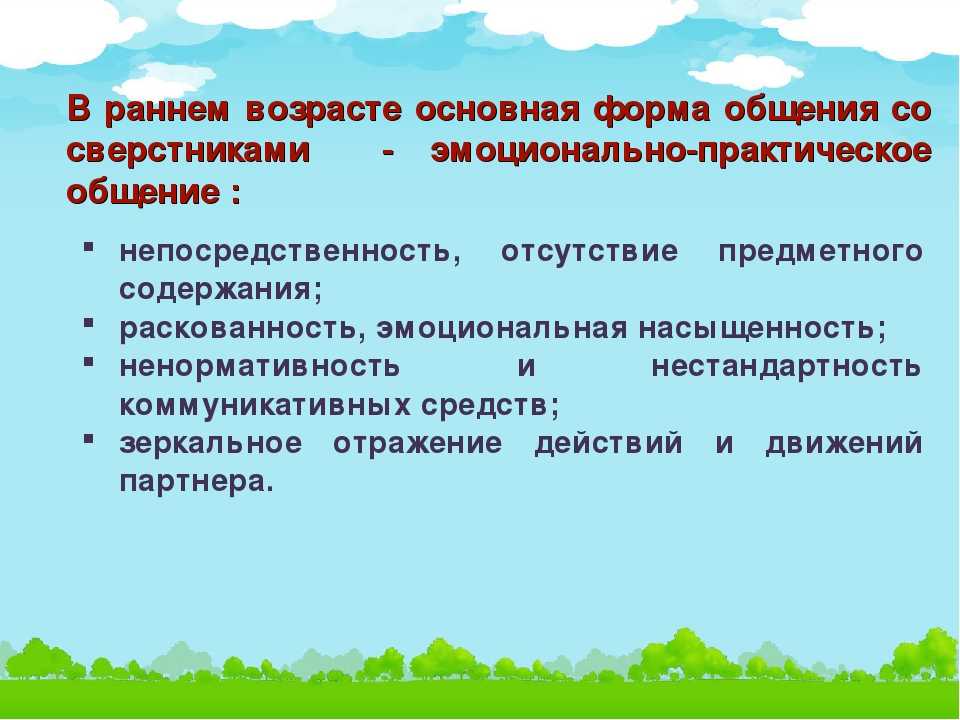

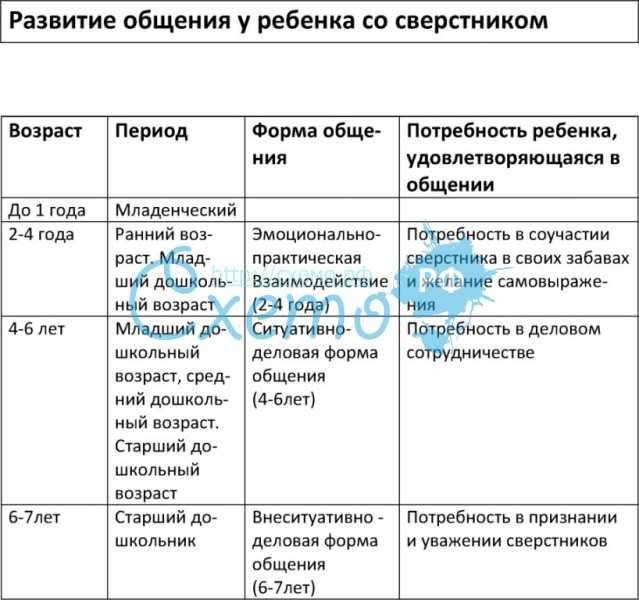

К 2 годам складывается первая форма коммуникации со сверстниками — эмоционально-практическая. На 4-м году жизни все большее место в общении занимает речь.

В возрасте с 4 до 6 лет у дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма общения с ровесниками. В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых мест. Это изменение связано с тем» что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая коллективный характер. Дошкольники пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в общении.

В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых мест. Это изменение связано с тем» что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая коллективный характер. Дошкольники пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в общении.

Стремление действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на компромисс, уступая, друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в игре и т.д. У дошкольников возникает интерес к поступкам, способам действий, выступающий в вопросах, насмешках, репликах.

У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, соревновательность, непримиримость в оценке товарищей. На 5-м году жизни дети постоянно спрашивают об успехах товарищей, требуют признать собственные достижения, замечают неудачи других детей и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник стремится привлечь внимание к себе. Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, не понимает мотивов его поведения. И в то же время проявляет пристальный интерес ко всему, что делает сверстник.

И в то же время проявляет пристальный интерес ко всему, что делает сверстник.

Таким образом, содержание потребности в общении составляет стремление к признанию и уважению. Контакты характеризуются яркой эмоциональностью.

Высказывания в адрес сверстника, так или иначе, связаны с собственным «я» ребенка. Младшие дошкольники разговаривают, прежде всего, о том, что они видят, или о том, что у них есть. Они стремятся поделиться впечатлениями, привлечь внимание сверстников с помощью предметов, которыми обладают. Занимая у младших особое место, такие темы сохраняются на протяжении всего дошкольного возраста.

Средние дошкольники чаще демонстрируют сверстникам то, что они умеют делать и как это у них получается. В 5-7 лет дети много рассказывают о себе, о том, что им нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками своими познаниями, «планами на будущее» («кем я буду, когда вырасту»).

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства наблюдаются конфликты между детьми. Рассмотрим их типичные причины.

Рассмотрим их типичные причины.

В младенчестве и раннем детстве наиболее распространенной причиной конфликтов со сверстниками выступает обращение с другим ребенком как с неодушевленным объектом и неумение играть рядом даже при наличии достаточного количества игрушек. Игрушка для малыша более привлекательна, чем сверстник. Она заслоняет партнера и тормозит развитие положительных взаимоотношений. Дошкольнику особенно важно продемонстрировать себя и хоть в чем-то превзойти товарища. Ему необходима уверенность в том, что его замечают, и ощущать, что он самый хороший. Среди детей малышу приходится доказывать свое право на уникальность. Он сравнивает себя со сверстником. Но сравнение очень субъективно, только в его пользу. Ребенок видит сверстника как предмет сравнения с собой, поэтому сам сверстник и его личность не замечаются. Интересы ровесника чаще игнорируются. Малыш замечает другого, когда тот начинает мешать. И тогда сразу же сверстник получает суровую оценку, соответствующую характеристику. Ребенок ждет от ровесника одобрения и похвалы, но поскольку он не понимает, что и другому требуется то же самое, ему трудно похвалить или одобрить товарища. Кроме того, дошкольники плохо осознают причины поведения других.

Ребенок ждет от ровесника одобрения и похвалы, но поскольку он не понимает, что и другому требуется то же самое, ему трудно похвалить или одобрить товарища. Кроме того, дошкольники плохо осознают причины поведения других.

Они не понимают, что сверстник — такая же личность со своими интересами и потребностями.

К 5-6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится важнее играть вместе, чем утвердиться в глазах сверстника. Дети чаще говорят о себе с позиции «мы». Приходит понимание того, что у товарища могут быть другие занятия, игры, хотя дошкольники по-прежнему ссорятся, а нередко и дерутся.

Различен вклад каждой формы общения в психическое развитие. Ранние, начинающиеся на первом году жизни контакты со сверстниками служат одним из важнейших источников развития способов и мотивов познавательной деятельности. Другие дети выступают как источник подражания, совместной деятельности, дополнительных впечатлений, ярких положительных эмоциональных переживаний. При недостатке общения с взрослыми общение с ровесниками выполняет компенсаторную функцию.

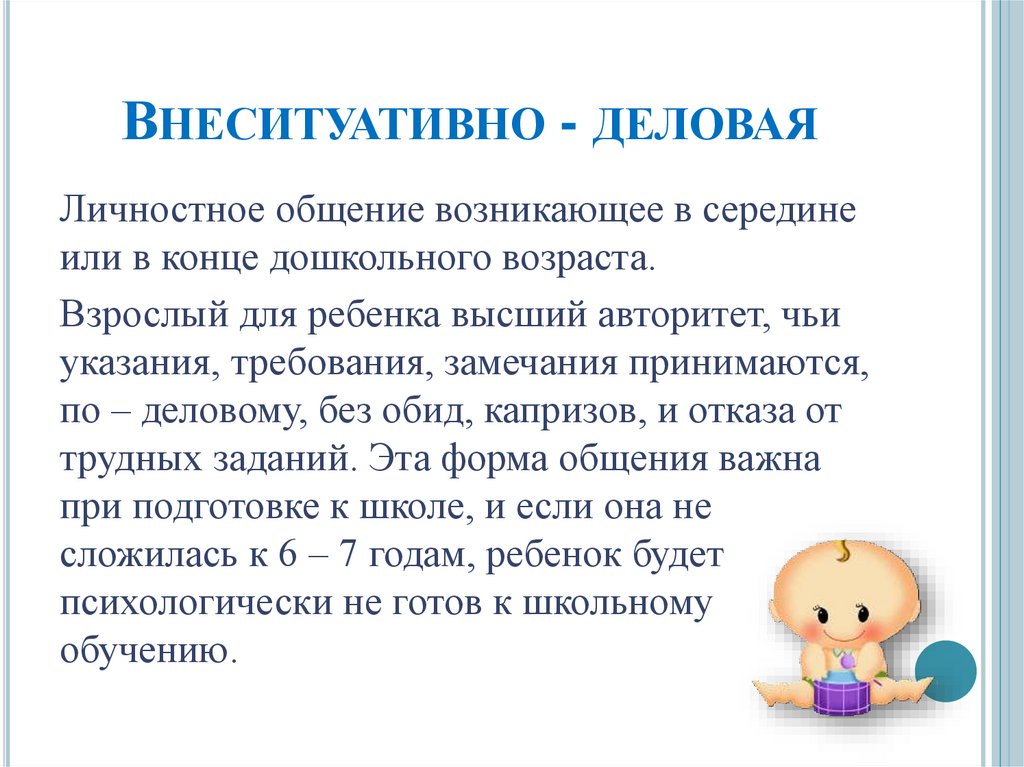

Эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний. Ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества. А внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она позволяет ребенку уточнить представления о самом себе.

Возраст 5 лет характеризуется взрывом всех проявлений дошкольника, адресованных сверстнику. После 4 лет сверстник делается более привлекательным, чем взрослый. С этого возраста дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Главным содержанием их общения становится совместная игровая деятельность. Общение детей начинает опосредоваться предметной или игровой деятельностью. Дети пристально и ревниво наблюдают за действиями сверстников, оценивают их и реагируют на оценку яркими эмоциями. Усиливается напряженность в отношениях со сверстниками, чаще, чем в других возрастах, проявляется конфликтность, обидчивость, агрессивность. Сверстник становится предметом постоянного сравнивания с собой, противопоставления себя другому. Потребность в признании, уважении оказывается главной в общении, как с взрослым, так и сверстником. В этом возрасте активно формируется коммуникативная компетентность, которая обнаруживается в решении конфликтов и проблем, возникающих в межличностных отношениях со сверстниками.

Сверстник становится предметом постоянного сравнивания с собой, противопоставления себя другому. Потребность в признании, уважении оказывается главной в общении, как с взрослым, так и сверстником. В этом возрасте активно формируется коммуникативная компетентность, которая обнаруживается в решении конфликтов и проблем, возникающих в межличностных отношениях со сверстниками.

Список литературы:

Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. — M.: «Педагогика» 1986г. – С. 144

- Кряжева Н.А. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. — С. 205

- Мухина В. С. «Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество». — М.2002.-456с.

- Бубер М. Я и Ты. М., 1993. — С. 211

- Маврина И.В. «Развитие взаимодействия младших дошкольников со сверстниками в условиях образовательного процесса» // Психологическая наука и образование, 2005, №2.

- Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.

Пособие по практической психологии. М., 1997. — С. 211

Пособие по практической психологии. М., 1997. — С. 211

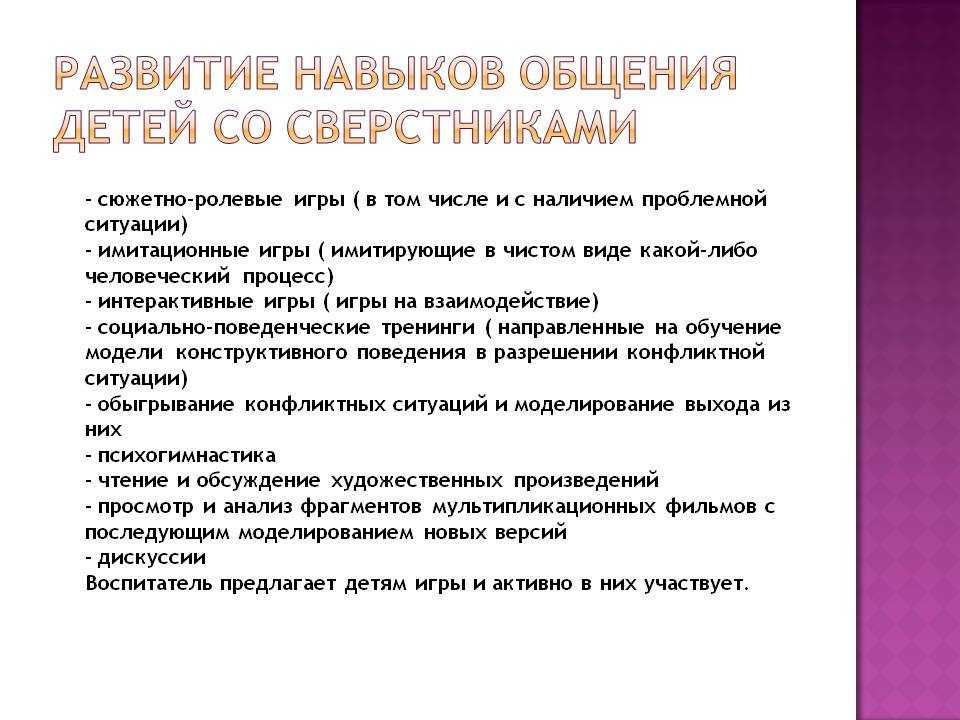

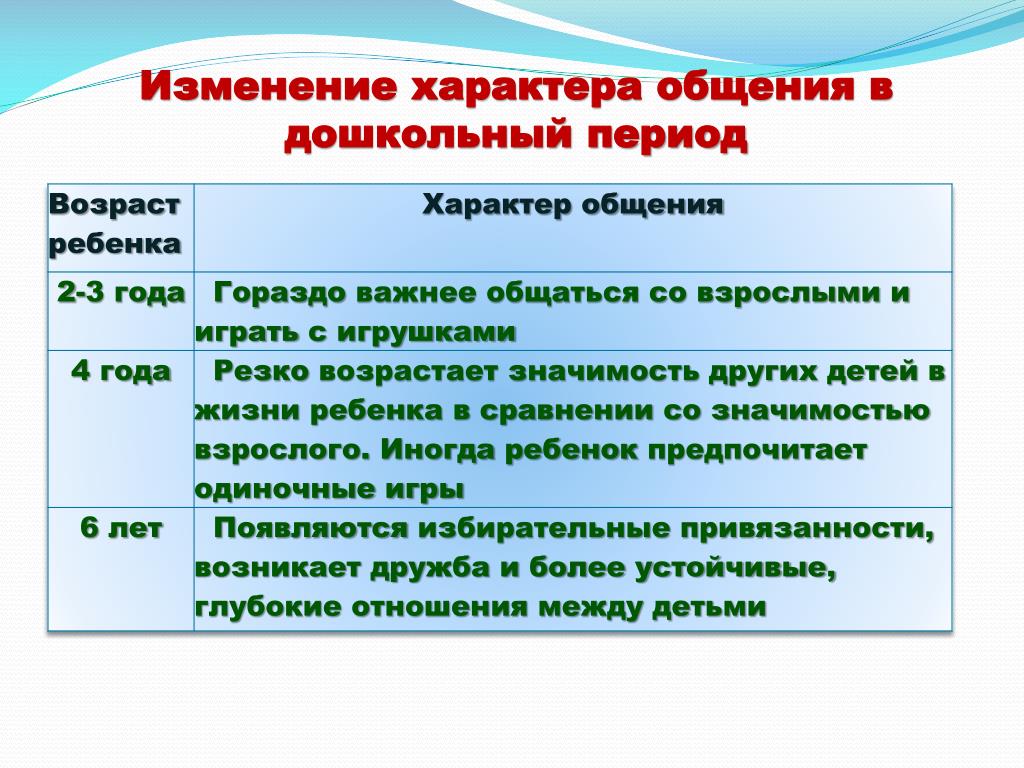

Особенности общения со сверстниками и его развитие в дошкольном возрастеСпецифика общения дошкольника со сверстникамиВ дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают занимать другие дети. Если в конце раннего возраста потребность в общении со сверстниками только оформляется, то у дошкольника она уже становится одной из главных. В четыре-пять лет ребенок точно знает, что ему нужны другие дети, и явно предпочитает их общество. Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно отличающих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении со сверстником можно наблюдать множество действий и обращений, которые практически не встречаются в контактах со взрослыми. Столь широкий диапазон детских контактов определяется больший разнообразием коммуникативных задач которые решаются в этом общении. Если взрослый остается для ребенка до конца дошкольного возраста в основном источником оценки, новой информации и образцом действия, то по отношению к сверстнику уже с трех-четырехлетнего возраста ребенок решает значительно более широкий спектр коммуникативных задач: здесь и управление действиями партнера, и контроль за их выполнением, и оценка конкретных поведенческих актов, и совместная игра, и навязывание собственных образцов, и постоянное сравнение с собой. Такое разнообразие коммуникативных задач требует освоения широкого спектра соответствующих действий. Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Столь сильная эмоциональная насыщенность контактов дошкольников связана с тем, что начиная с четырехлетнего возраста сверстник становится более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. Значимость общения, которая выражает степень напряженности потребности в общении и меру устремленности к партнеру, значительно выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем со взрослым. Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и нерегламентированности. Перечисленные особенности отражают специфику детских контактов на протяжении всего дошкольного возраста. Однако содержание общения существенно изменяется от трех к шести-семи годам. Развитие общения со сверстником в дошкольном возрастеНа протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно изменяется по всем параметрам: меняются содержание потребности мотивы и средства общения.  Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в них наблюдаются качественные сдвиги, как, бы переломы. От двух до семи лет отмечается два таких перелома; первый происходит приблизительно в четыре года, второй— около шести лет. Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании; значимости других детей в жизни ребенка. Если к моменту своеговозникновения и в течение одного-двух лет после этого потребность в общении со сверстником занимает достаточно скромное место (ребенку двух-трех лет гораздо важнее общаться со взрослым и играть с игрушками), то у четырехлетних детей эта потребность выдвигается на первое место. Теперь они начинают явно предпочитать общество других детей взрослому или одиночной игре. Второй перелом внешне выражен менее четко, однако он не менее важен. Он связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы и с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в них наблюдаются качественные сдвиги, как, бы переломы. От двух до семи лет отмечается два таких перелома; первый происходит приблизительно в четыре года, второй— около шести лет. Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании; значимости других детей в жизни ребенка. Если к моменту своеговозникновения и в течение одного-двух лет после этого потребность в общении со сверстником занимает достаточно скромное место (ребенку двух-трех лет гораздо важнее общаться со взрослым и играть с игрушками), то у четырехлетних детей эта потребность выдвигается на первое место. Теперь они начинают явно предпочитать общество других детей взрослому или одиночной игре. Второй перелом внешне выражен менее четко, однако он не менее важен. Он связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы и с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми.Эти переломные моменты можно рассматривать как временные границы трех этапов в развитии общения детей. Первая форма -эмоционально-практическое общение Особое место в таком взаимодействии занимает подражание. Дети как бы заражают друг друга общими движениями, общим настроением и через это чувствуют взаимную общность. Подражая сверстнику, ребенок привлекает к себе его внимание и завоевывает расположение. По-видимому, такое взаимодействие дает ребенку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом. Это переживание своей общности с другим человеком вызывает бурную радость. Эмоционально-практическое взаимодействие, которое протекает в свободной, ничем не регламентированной форме, создает оптимальные условия для осознания и познания самого себя. Отражаясь в других, малыши лучше выделяют самих себя, получают зримое подтверждение своей активности и уникальности. Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку, ребенок реализует свою самобытность, что стимулирует его инициативность. В младшем дошкольном возрасте содержание потребности в общении сохраняется в том виде, как оно сложилось к концу раннего возраста: ребенок ждет от сверстника соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Каждый участник такого эмоционально-практического общения озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и получить эмоциональный отклик партнера. В сверстнике дети воспринимают лишь отношение к себе, а его самого (его действия, желания, настроения), как правило, не замечают. Другой ребенок является для них как бы зеркалом, в котором они видят только себя. Эмоционально-практическое общение крайне ситуативно как по своему содержанию, так и по средствам. Оно целиком зависит от конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от практических действий партнера. Характерно, что введение в ситуацию привлекательного предмета может разрушить взаимодействие детей; они переключают внимание со сверстника на предмет или же дерутся из-за него. На данном этапе общение детей еще не связано с их предметными действиями и отделено от них. Следующая форма общения сверстников — ситуативно-деловая. Она складывается примерно к четырем годам и до шестилетнего возраста. После четырех лет у детей (в особенности у тех, кто посещает детский сад) сверстник по своей привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее место в жизни. Напомним, что этот возраст является периодом расцвета ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра становится коллективной — дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Общение в ролевой игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне ролевых взаимоотношений (т.е. от лица взятых ролей — врач-больной, продавец-покупатель, мама-дочка) и на уровне реальных отношений, т.е. существующих за пределами разыгрываемого сюжета (дети распределяют роли, договариваются об условиях игры, оценивают и контролируют действия других). Сотрудничество следует отличать от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, одинаково, но не вместе, им важно было внимание и соучастие сверстника. При ситуативно-деловом общении дети заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия и учитывать активность партнера для достижения общего результата. Такого рода взаимодействие и было названо сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве становится главной для общения детей этого возраста. Наряду с потребностью в сотрудничестве отчетливо выделяется потребность в признании и уважении сверстника. Все это позволяет говорить о качественной перестройке отношения к сверстнику в середине дошкольного возраста. Суть этой перестройки заключается в том, что дошкольник начинает относиться к себе через другого ребенка. Сверстник становится предметом постоянного сравнения, с собой. Это сравнение направлено не на обнаружение общности (как у трехлеток), а на противопоставление себя и другого. Среди средств общения на этом этапе начинают преобладать речевые. Дети много разговаривают друг с другом (примерно в полтора раза больше, чем со взрослыми), но их речь продолжает оставаться ситуативной. Если в обще нии со взрослым в этот период уже возникают внеситуативные контакты, то общение со сверстниками остается преимущественно ситуативным: дети взаимодействуют в основном по поводу предметов, действий или впечатлений, представленных в наличной ситуации. В конце дошкольного возраста у многих (но не у всех) детей складывается новая форма общения, которая была названа внеситуативно-деловой. К шести-семи годам значительно возрастает число внеситуативных контактов. Однако, несмотря на эту возрастающую тенденцию к внеситуативности, общение в этом возрасте происходит, как и в предыдущем, на фоне совместного дела, т.е. общей игры или продуктивной деятельности (поэтому данная форма общения и сохранила название деловой). Но сама игра к концу дошкольного возраста меняется. На первый план выступают правила поведения игровых персонажей и соответствие игровых событий реальным. Соответственно подготовка к игре, ее планирование и обсуждение правил начинают занимать значительно большее место, чем на предыдущем этапе. Конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении детей. Однако наряду с этим между старшими дошкольниками появляются первые ростки дружбы, умение видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и некоторые внеситуативные, психологические аспекты его существования — его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с личностными вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел. Таким образом, развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум линиям: с одной стороны, увеличивается число внеситуативных, речевых контактов, а с другой — сам образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. Ребенок начинает выделять и чувствовать внутреннюю сущность другого, которая хотя и не представлена в ситуативных проявлениях, но становится все более значимой для ребенка. К шести годам значительно возрастает способность дошкольников к сопереживанию сверстнику, стремление помочь другому ребенку или поделиться с ним. Характерно, что все эти действия, направленные на поддержку сверстников, как правило, сопровождаются положительными эмоциями — улыбкой, взглядом в глаза, жестами, выражающими симпатию и близость. Часто вопреки правилам игры дети пытаются помочь своим партнерам, оправдать их действия перед взрослыми, защитить их от наказания. Все это может свидетельствовать о том, что поведение, направленное на сверстника, побуждается не только стремлением соблюсти моральную норму, но прежде всего непосредственным отношением к другому. Бескорыстное желание помочь сверстнику, что-то подарить или уступить ему, безоценочная эмоциональная вовлеченность в его действия могут свидетельствовать о том, что к старшему дошкольному возрасту формируется особое отношение к другому ребенку, которое можно назвать личностным. Суть этого отношения заключается в том, что сверстник становится не только предпочитаемым партнером по совместной деятельности, не только предметом сравнения с собой и средством. Однако такое личностное отношение складывается далеко не у всех детей. У многих старших дошкольников эгоистическое, конкурентное отношение к сверстникам остается преобладающим. Такие дети нуждаются в специальной психолого-педагогической коррекционной работе, методические принципы которой изложены ниже. Роль взрослого в становлении общения дошкольников со сверстникамиДля полноценного общения детей, для становления гуманных отношений между ними недостаточно простого наличия других детей и игрушек. Сам по себе опыт посещения детского сада или яслей не дает существенной прибавки к социальному развитию ребенка. Так, было обнаружено, что у детей из детского дома, имеющих неограниченные возможности общения друг с другом, но воспитывающихся в условиях дефицита общения со взрослыми, контакты со сверстниками бедны, примитивны и однообразны.  Эти дети не способны к сопереживанию, взаимопомощи, самостоятельной организации содержательного общения. Для возникновения этих важнейших способностей необходима правильная, целенаправленная организация детского общения, которую может осуществить воспитатель детского сада. Эти дети не способны к сопереживанию, взаимопомощи, самостоятельной организации содержательного общения. Для возникновения этих важнейших способностей необходима правильная, целенаправленная организация детского общения, которую может осуществить воспитатель детского сада.Однако какое именно влияние должен оказывать взрослый для того, чтобы взаимодействие детей складывалось успешно? Здесь возможны два пути: во-первых, организация совместной предметной деятельности детей; во-вторых, формирование их субъектного взаимодействия. Психологические исследования показывают, что для младших дошкольников предметное взаимодействие оказывается малоэффективным. Дети сосредоточиваются на своих игрушках и занимаются в основном индивидуальной игрой. Их инициативные обращения друг к другу сводятся к попыткам отобрать привлекательные предметы у другого. На просьбы и обращения ровесников они либо отвечают отказом, либо не отвечают вовсе. Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ребенку увидеть сверстника. Значительно более эффективным является второй путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъектным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера по игре, предлагает повторить его действия. При таком поведении взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику, возникает эмоционально-практическое общение, основные особенности которого описаны выше. Таким образом, переход детей к субъектному, собственно коммуникативному взаимодействию становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно взрослый помогает ребенку открыть сверстника и увидеть в нем такое же существо, как он сам. Одной из наиболее эффективных форм субъектного взаимодействия детей в условиях детского сада являются совместные игры, в которых малыши действуют одновременно и одинаково. Организованная совместная игра детей может способствовать не только развитию их содержательного общения, но и адаптации дошкольников к детскому саду. Принято считать, что для успешного, привыкания ребенка к ежедневному посещению детского сада лучше предоставить ему по возможности больше свободы, чтобы тем самым приблизить условия жизни в группе к привычным домашним. Поэтому при подготовке к приему детей все усилия педагогов сосредоточены главным образом на создании уютного интерьера и на подборе привлекательных игрушек. Большие надежды возлагаются на то, что игрушки будут радовать детей, а воспитателю помогут занять и организовать их. Однако очень часто вместо радости игрушки приносят малышам большие огорчения и даже слезы. Дети отбирают их друг у друга, дерутся из-за привлекательной куклы или машинки. Вот почему с первых дней посещения детского сада неоценимое значение для жизнерадостного настроения детей и их хорошего отношения друг к другу имеют совместные игры. В следующих главах описаны простые и доступные даже младшим дошкольникам игры, которые заслужили популярность у многих поколений детей. Проводить такие игры можно и нужно с первых дней прихода детей в группу. Они помогут воспитателю сблизить детей, объединить их общей, интересной для всех деятельностью. Каталог: distant Скачать 257. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Важность развития у детей хороших коммуникативных навыков

Статьи для родителей

Октябрь 2021

По мере развития ребенка важно развивать его коммуникативные навыки, чтобы он мог самовыражаться.

окт. 2021

Способность эффективно общаться является ключевым навыком, и чем лучше мы это делаем, тем лучше будет качество нашей жизни.

Мы начинаем общаться с момента рождения; сообщая нашим матерям, что мы прибыли с нашим первым криком. По мере развития ребенка важно развивать его коммуникативные навыки, чтобы он мог ясно и уверенно выражать себя во всех аспектах и сферах своей жизни.

Если рассматривать этапы развития ребенка: сначала он общается с родителями, затем с братьями и сестрами и друзьями, а затем с другими взрослыми, такими как школьные учителя.

Ребенок научится общаться, наблюдая и слушая своих родителей, а затем подражая их словам и действиям; чем больше вы общаетесь с ребенком, тем раньше и быстрее у него разовьются эти навыки.

Чтение — отличное занятие, помогающее улучшить навыки общения вашего ребенка; он развивает их языковые навыки и знакомит их с большим словарным запасом, помогая им общаться с легкостью и ясностью. Когда они становятся старше, совместное чтение дает прекрасную возможность для обсуждения, создавая среду, в которой ребенок может комфортно и уверенно привыкнуть к формулированию и обмену своими идеями.

Благодаря общению и игре с братьями, сестрами и друзьями ребенок будет развивать социальные навыки и навыки межличностного общения наряду с навыками общения. Эти навыки заставят их чувствовать себя более комфортно в социальных ситуациях, где им будет легче завязать разговор со сверстниками и завести новых друзей. Благодаря этим отношениям они также будут оттачивать свои навыки слушания, а также способность сопереживать и интерпретировать сигналы невербального общения.

Когда ребенок пойдет в школу, презентации, обсуждения в классе, инсценировки и устные экзамены станут для него обычными занятиями, и все они будут напрямую зависеть от его навыков вербального общения; аналогичным образом, в рамках процесса подачи заявления им может потребоваться пройти собеседование при подаче заявления в среднюю школу или в шестой класс. В этих ситуациях вам нужно, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, не только выступая перед толпой или знакомясь с новым знакомым, но и был уверен в своей способности бегло разговаривать и производить хорошее впечатление.

Ребенку, хорошо умеющему общаться в устной форме, будет легче общаться в письменной форме, и поэтому он, скорее всего, будет лучше сдавать школьные экзамены и выполнять письменные задания.

Глядя в будущее, возможность общаться с работодателями имеет решающее значение, независимо от того, в какой отрасли или карьере вы работаете. коллег, конкурирующих за дополнительные обязанности.

Способность давать инструкции, проводить собрания, проводить презентации и поддерживать связь с клиентами, потребителями, поставщиками и т. д. — это лишь некоторые из навыков общения, необходимых для успешного получения этих больших возможностей.

д. — это лишь некоторые из навыков общения, необходимых для успешного получения этих больших возможностей.

Как и любой навык, коммуникативные навыки можно развивать и совершенствовать с практикой, но, помогая развивать хорошие коммуникативные навыки у ребенка с самого раннего возраста, вы сразу даете ему навыки, необходимые для построения успешного будущего.

Дошкольная коммуникация: раннее выявление проблем, связанных с дошкольным развитием речи и социальным участием

1. Шун И., Парсонс С., Раш Р., Лоу Дж. Речевые способности детей и психосоциальное развитие: 29-летнее последующее исследование. Педиатрия. (2010) 126:e73–80. 10.1542/peds.2009-3282 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Schoon I, Parsons S, Rush R, Law J. Речевые навыки в детстве и грамотность у взрослых: 29-летнее последующее исследование. Педиатрия. (2010) 125:e459–66. 10.1542/peds.2008-2111 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Мок П.Л., Пиклз А., Дуркин К., Конти-Рамсден Г. Продольные траектории отношений со сверстниками у детей с определенными языковыми нарушениями. J Детская психологическая психиатрия. (2014) 55:516–27. 10.1111/jcpp.12190 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Продольные траектории отношений со сверстниками у детей с определенными языковыми нарушениями. J Детская психологическая психиатрия. (2014) 55:516–27. 10.1111/jcpp.12190 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Stangeland EB. Влияние языковых навыков и социальной компетентности на игровое поведение детей ясельного возраста. Eur Early Childh Educ Res J. (2017) 25: 106–21. 10.1080/1350293X.2016.1266224 [CrossRef] [Google Scholar]

5. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D и др. Как следует определять здоровье? БМЖ. (2011) 343:d4163. 10.1136/bmj.d4163 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Зубрик СРТ, Кэтрин Л., Лоуренс Д., Митроу Ф., Кристенсен Д., Долби Р. Развитие человеческих способностей на протяжении всей жизни: взгляд из детства. Австралазийский эпидемиол. (2009 г.) 16:6–10. [Google Scholar]

7. Бошан М. Х., Андерсон В. СОЦИАЛЬНЫЕ: интегративная основа для развития социальных навыков. Психологический бык. (2010) 136:39–64. 10.1037/a0017768 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

(2010) 136:39–64. 10.1037/a0017768 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Law J, Reilly S, Snow PC. Детская речь, язык и коммуникация нуждаются в пересмотре в контексте общественного здравоохранения: новое направление для профессии речевого и языкового терапевта. Int J Lang Commun Disord. (2013) 48:486–96. 10.1111/1460-6984.12027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Джонс Д.Э., Гринберг М., Кроули М. Раннее социально-эмоциональное функционирование и общественное здоровье: взаимосвязь между социальной компетентностью детского сада и будущим благополучием. Am J Общественное здравоохранение. (2015) 105:2283–90. 10.2105/AJPH.2015.302630 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Cunningham BJ, Rosenbaum PL. Биоэкологическая основа для оценки результатов коммуникативного участия дошкольников, получающих логопедические вмешательства в Онтарио, Канада. Int J Lang Commun Disord. (2015) 50:405–15. 10.1111/1460-6984.12145 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Goorhuis-Brouwer SM, Knijff WA. Эффективность логопедической терапии у детей с языковыми расстройствами: специфические языковые нарушения по сравнению с языковыми нарушениями при коморбидности с задержкой когнитивных функций. Int J Pediatr Оториноларингол. (2002) 63:129–36. 10.1016/S0165-5876(02)00004-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Goorhuis-Brouwer SM, Knijff WA. Эффективность логопедической терапии у детей с языковыми расстройствами: специфические языковые нарушения по сравнению с языковыми нарушениями при коморбидности с задержкой когнитивных функций. Int J Pediatr Оториноларингол. (2002) 63:129–36. 10.1016/S0165-5876(02)00004-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. O’Hare Bremner L. Лечение нарушений речи и языка, связанных с развитием: часть 1. Arch Dis Child. (2016) 101: 272–7. 10.1136/archdischild-2014-307394 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Хава В.В., Спаноудис Г. Малыши с задержкой экспрессивной речи: обзор характеристик, факторов риска и языковых результатов. Res Дев Disabil. (2014) 35:400–7. 10.1016/j.ridd.2013.10.027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Siu AL, Force USPST. Скрининг на задержку речи и языка и расстройства у детей в возрасте 5 лет и младше: Заявление рабочей группы профилактических служб США. Педиатрия. (2015) 136:e474–81. 10.1542/peds.2015-1711 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Мастен А.С. Глобальные перспективы устойчивости у детей и молодежи. Детский Дев. (2014) 85:6–20. 10.1111/cdev.12205 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мастен А.С. Глобальные перспективы устойчивости у детей и молодежи. Детский Дев. (2014) 85:6–20. 10.1111/cdev.12205 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Раттер М. Устойчивость как динамическая концепция. Дев психопат. (2012) 24:335–44. 10.1017/S0954579412000028 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Taylor CL, Zubrick SR. Прогнозирование нарушений речи, языка и чтения у детей с течением времени. Int J Speech Lang Pathol. (2009) 11:341–3. 10.1080/17549500903161561 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Укумунне О.С., Уэйк М., Карлин Дж., Бавин Э.Л., Лум Дж., Скит Дж. и др.. Профили языкового развития у детей дошкольного возраста: продольный латентный классовый анализ данных исследования раннего языка в Виктории. . Здоровье по уходу за детьми Dev. (2012) 38:341–9. 10.1111/j.1365-2214.2011.01234.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. McCormack JMS, Mc Allister L, Harrison L.

Систематический обзор связи между нарушением речи у детей и участием на протяжении всей жизни. Int J Speech-Language Pathol. (2009 г.) 2:155–70. 10.1080/17549500802676859 [CrossRef] [Google Scholar]

Int J Speech-Language Pathol. (2009 г.) 2:155–70. 10.1080/17549500802676859 [CrossRef] [Google Scholar]

20. McLeod S, Harrison LJ. Эпидемиология речевых и языковых нарушений в репрезентативной для страны выборке детей в возрасте от 4 до 5 лет. J Речи Язык Слух Res. (2009) 52:1213–29. 10.1044/1092-4388(2009/08-0085) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Zhang X, Smith E, O’Brien M. Преобладание определенного языка нарушения у детей детского сада. J Speech Lang Hear Res. (1997) 40:1245–60. 10.1044/jslhr.4006.1245 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Snyderman R. Персонализированное здравоохранение: от теории к практике. Biotechnol J. (2012) 7:973–9. 10.1002/biot.201100297 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Сюрина Е, Хенс К, Ферон Ф.

Обзор литературы: использование семейного анамнеза для первичной педиатрической помощи в качестве следующего шага к использованию геномики в здравоохранении. Curr Pediatr Rev. (2013) 9: 353–72. 10.2174/157339630904131223112559[CrossRef] [Google Scholar]

Curr Pediatr Rev. (2013) 9: 353–72. 10.2174/157339630904131223112559[CrossRef] [Google Scholar]

24. Хофф Э. Как социальные контексты поддерживают и формируют языковое развитие. Dev Rev. (2006) 26:55–88. 10.1016/j.dr.2005.11.002 [CrossRef] [Google Scholar]

25. Fukkink R, Jilink L, Oostdam R. Метаанализ влияния вмешательств в раннем детстве на развитие детей в Нидерландах: неудобная правда? Eur Early Childh Educ Res J. (2017) 25: 656–66. 10.1080/1350293X.2017.1356579 [CrossRef] [Google Scholar]

26. Levickis P, Sciberras E, McKean C, Conway L, Pezic A, Mensah FK, et al. Языковое и социально-эмоциональное и поведенческое благополучие от 4 до 7 лет: исследование на базе сообщества. Европейская детская подростковая психиатрия. (2018) 27:849–59. 10.1007/s00787-017-1079-7 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Conway LJ, Levickis PA, Mensah F, McKean C, Smith K, Reilly S.

Ассоциации между экспрессивной и рецептивной речью и интернализирующим и экстернализирующим поведением в проспективном исследовании медленно говорящих малышей на базе сообщества. Int J Lang Commun Disord. (2017) 52:839–53. 10.1111/1460-6984.12320 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Int J Lang Commun Disord. (2017) 52:839–53. 10.1111/1460-6984.12320 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Маккормак Дж., Маклеод С., Харрисон Л.Дж., Макаллистер Л. Влияние нарушений речи на раннее детство: исследование точек зрения родителей и логопедов с помощью ICF-CY. J Коммунальное расстройство. (2010) 43: 378–96. 10.1016/j.jcomdis.2010.04.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Самерофф А. Единая теория развития: диалектическая интеграция природы и воспитания. Детский Дев. (2010) 81:6–22. 10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Pakarinen E, Salminen J, Lerkkanen M, Vonsuchodoletz A. Взаимные связи между социальной компетентностью и языковыми и дошкольными навыками. J Early Childh Educ Res. (2018) 7: 207–34. [Академия Google]

31. Williams PG Совет AAP по раннему детству и Совет AAP по школьному здоровью. Роль педиатра в подготовке к школе. Педиатрия. (2016) 138:2293. 10.1542/peds.2016-2293 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. van Esso D, del Torso S, Hadjipanayis A, Biver A, Jaeger-Roman E, Wettergren B, et al.. Начальное-среднее Рабочая группа Европейской академии педиатрической первичной медико-санитарной помощи в Европе: различия между странами. Арч Дис Чайлд. (2010) 95:791–5. 10.1136/доп.2009.178459 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

van Esso D, del Torso S, Hadjipanayis A, Biver A, Jaeger-Roman E, Wettergren B, et al.. Начальное-среднее Рабочая группа Европейской академии педиатрической первичной медико-санитарной помощи в Европе: различия между странами. Арч Дис Чайлд. (2010) 95:791–5. 10.1136/доп.2009.178459 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Гарнер А.С. Посещение на дому и биология токсического стресса: возможности преодоления невзгод в раннем детстве. Педиатрия. (2013) 132 (Приложение 2): S65–73. 10.1542/peds.2013-1021D [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Kuo AA, Etzel RA, Chilton LA, Watson C, Gorski PA. Первичная педиатрия и общественное здравоохранение: удовлетворение потребностей современных детей. Am J Общественное здравоохранение. (2012) 102:e17–23. 10.2105/AJPH.2012.301013 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Ган С.М., Тунг Л.С., Йе Ч., Чанг Х.И., Ван Ч. Основанная на МКФ-ДП модель структурных уравнений факторов, связанных с участием детей с аутизмом. Дев Нейрореабилитация. (2014) 17:24–33. 10.3109/17518423.2013.835357 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дев Нейрореабилитация. (2014) 17:24–33. 10.3109/17518423.2013.835357 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Theunissen MHC. Раннее выявление психосоциальных проблем у детей в возрасте от 0 до 6 лет голландским профилактическим детским здравоохранением: специалисты и их инструменты. Гронинген: Университет Гронингена; (2013). [Академия Google]

37. Сюрина Е.В., Ферон Ф.Й.М. Достижения в области генетики и неврологии: проблема персонализации медицинского обслуживания детей и молодежи? В: Хенс К., Кутас Д., Хорсткёттер Д., редакторы. Родительская ответственность в контексте нейронауки и генетики. Маастрихт: Springer International Publishing; (2017). п. 55–72. [Google Scholar]

38. Рейли С., МакКин С., Морган А., Уэйк М. Выявление и лечение общих детских языковых и речевых нарушений. БМЖ. (2015) 350:h3318. 10.1136/bmj.h3318 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. van der Vleuten CP, Schuwirth LW, Driessen EW, Govaerts MJ, Heeneman S. 12 советов по программной оценке. Мед Уч. (2015) 37:641–6. 10.3109/0142159X.2014.973388 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мед Уч. (2015) 37:641–6. 10.3109/0142159X.2014.973388 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Glascoe FP. Сотрудничество с родителями: использование родительской оценки состояния развития (PEDS) для выявления и решения проблем развития и поведения. Ноленсвилл, Теннесси: Педтест; (2013). [Google Scholar]

41. Каурин А., Эглофф Б., Стрингарис А., Весса М. Правду говорят только дополняющие друг друга голоса: переоценка валидности мультиинформационных подходов к клинической оценке детей и подростков. J Neural Transm. (2016) 123:981–90. 10.1007/s00702-016-1543-4 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Thompson EJ, Beauchamp MH, Darling SJ, Hearps SJC, Brown A, Charalambous G, et al.. Протокол для предполагаемого, школьное стандартизированное исследование цифрового инструмента оценки социальных навыков для детей: исследование педиатрической оценки эмоций, отношений и социализации (PEERS). Открытый БМЖ. (2018) 8:e016633. 10.1136/bmjopen-2017-016633 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Восприятие здоровья и развития ребенка для индивидуальной профилактики. Клин Детская психологическая психиатрия. (2019) 24:608–30. 10.1177/1359104518822673 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Клин Детская психологическая психиатрия. (2019) 24:608–30. 10.1177/1359104518822673 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Marks KP, Glascoe FP, Macias MM. Усовершенствование алгоритма наблюдения и скрининга за развитием и поведением у детей от 0 до 5 лет. Клин Педиатр. (2011) 50:853–68. 10.1177/0009922811406263 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45. Glascoe FP. Являются ли чрезмерные направления на скрининговые тесты развития действительно проблемой? Arch Pediatr Adolesc Med. (2001) 155:54–9. 10.1001/archpedi.155.1.54 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Theunissen MHC, Vogels AG, de Wolff MS, Crone MR, Reijneveld SA. Сравнение трех коротких опросников для выявления психосоциальных проблем у детей в возрасте от 3 до 4 лет. БМС Педиатр. (2015) 15:84. 10.1186/s12887-015-0391-y [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Potijk MR, de Winter AF, Bos AF, Kerstjens JM, Reijneveld SA. Сопутствующее возникновение проблем развития и поведения у умеренных и поздних недоношенных детей. Арч Дис Чайлд. (2016) 101: 217–22. 10.1136/archdischild-2015-308958 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Арч Дис Чайлд. (2016) 101: 217–22. 10.1136/archdischild-2015-308958 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Kerstjens JM, Bos AF, ten Vergert EM, de Meer G, Butcher PR, Reijneveld SA. Поддержка глобальной осуществимости Опросника возрастов и стадий в качестве скрининга развития. Ранний Хам Дев. (2009) 85:443–7. 10.1016/j.earlhumdev.2009.03.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Sim F, Thompson L, Marryat L, Ramparsad N, Wilson P. Прогностическая достоверность дошкольных инструментов скрининга языковых и поведенческих трудностей: систематический обзор PRISMA. ПЛОС ОДИН. (2019) 14:e0211409. 10.1371/journal.pone.0211409 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Woolfenden S, Eapen V, Williams K, Hayen A, Spencer N, Kemp L. Систематический обзор распространенности родительских опасений, измеренных Родительской оценкой статуса развития (PEDS), указывающей на риск развития. БМС Педиатр. (2014) 14:231. 10.1186/1471-2431-14-231 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Limbos MM, Joyce DP. Сравнение ASQ и PEDS при скрининге задержки развития у детей, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью. Джей Дев Бехав Педиатр. (2011) 32:499–511. 10.1097/DBP.0b013e31822552e9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Limbos MM, Joyce DP. Сравнение ASQ и PEDS при скрининге задержки развития у детей, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью. Джей Дев Бехав Педиатр. (2011) 32:499–511. 10.1097/DBP.0b013e31822552e9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Goodman R. Психометрические свойства опросника сильных сторон и трудностей. J Am Acad Детская подростковая психиатрия. (2001) 40:1337–45. 10.1097/00004583-200111000-00015 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. van Widenfelt BM, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Голландская версия опросника сильных сторон и трудностей (SDQ). Европейская детская подростковая психиатрия. (2003) 12:281–9. 10.1007/s00787-003-0341-3 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Stone LL, Otten R, Engels RC, Vermulst AA, Janssens JM. Психометрические свойства родительской и учительской версий опросника сильных сторон и трудностей для детей от 4 до 12 лет: обзор. Clin Child Fam Psychol Rev. (2010) 13: 254–74. 10.1007/s10567-010-0071-2 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Laurent di Angulo MS.

Ontwikkelingsonderzoek в де jeugdgezondheidszorg. Ван Горкум: Ассен; (2008). [Google Scholar]

Laurent di Angulo MS.

Ontwikkelingsonderzoek в де jeugdgezondheidszorg. Ван Горкум: Ассен; (2008). [Google Scholar]

56. Jacobusse G, van Buuren S, Verkerk PH. Интервальная шкала развития детей в возрасте 0–2 лет. Стат мед. (2006) 25:2272–83. 10.1002/sim.2351 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Ван Бюрен С. Графики роста человеческого развития. Статистические методы Med Res. (2014) 23:346–68. 10.1177/0962280212473300 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. van Agt HM, van der Stege HA, de Ridder-Sluiter JG, de Koning HJ. Обнаружение языковых проблем: точность пяти инструментов проверки языка у детей дошкольного возраста. Dev Med Child Neurol. (2007) 49:117–22. 10.1111/j.1469-8749.2007.00117.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

59. Harrison LJ, McLeod S, McAllister L, McCormack J. Нарушения звуков речи у дошкольников: соответствие клинического диагноза отчету учителя и родителей. Austr J Учиться сложно. (2017) 22:35–48. 10.1080/19404158.2017.1289964 [CrossRef] [Google Scholar]

60. Diepeveen FB, Dusseldorp E, Bol GW, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Неспособность достичь языковых вех в возрасте 2 лет является прогностическим признаком специфического нарушения речи. Акта Педиатр. (2016) 105:304–10. 10.1111/apa.13271 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Diepeveen FB, Dusseldorp E, Bol GW, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Неспособность достичь языковых вех в возрасте 2 лет является прогностическим признаком специфического нарушения речи. Акта Педиатр. (2016) 105:304–10. 10.1111/apa.13271 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Diepeveen FB, van Dommelen P, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Краткий инструмент, основанный на языковых вехах, выявляет детей с конкретными языковыми нарушениями в возрасте 24–45 месяцев. Акта Педиатр. (2018) 107:2125–30. 10.1111/апа.14596 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

62. StataCorp , Stata Statistical Software: Release 15. TX: StataCorp LP, College Station, Texas; (2017). [Google Scholar]

63. Клее Т., Пирс К., Карсон Д.К. Улучшение положительной прогностической ценности скрининга расстройств речи, связанных с развитием. J Speech Lang Hear Res. (2000) 43:821–33. 10.1044/jslhr.4304.821 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

64. Roulstone S, Peters TJ, Glogowska M, Enderby P. 12-месячное наблюдение за детьми дошкольного возраста, исследующими естественное течение речи и задержку речи. . Здоровье по уходу за детьми Dev. (2003) 29: 245–55. 10.1046/j.1365-2214.2003.00339.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12-месячное наблюдение за детьми дошкольного возраста, исследующими естественное течение речи и задержку речи. . Здоровье по уходу за детьми Dev. (2003) 29: 245–55. 10.1046/j.1365-2214.2003.00339.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

65. Епископ Д.В. Десять вопросов о терминологии для детей с необъяснимыми языковыми проблемами. Int J Lang Commun Disord. (2014) 49: 381–415. 10.1111/1460-6984.12101 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

66. Snowling MJ, Bishop DV, Stothard SE, Chipchase B, Kaplan C. Психосоциальные исходы у 15-летних детей с дошкольным анамнезом нарушения речи. J Детская психологическая психиатрия. (2006) 47:759–65. 10.1111/j.1469-7610.2006.01631.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

67. Whitehouse AJ, Robinson M, Zubrick SR. Поздний разговор и риск психосоциальных проблем в детстве и подростковом возрасте. Педиатрия. (2011) 128:e324–32. 10.1542/peds.2010-2782 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

68. McLaughlin MR. Задержка речи и языка у детей. Ам семейный врач. (2011) 83:1183–8. [PubMed] [Google Scholar]

Задержка речи и языка у детей. Ам семейный врач. (2011) 83:1183–8. [PubMed] [Google Scholar]

69. Картер А.С., Бриггс-Гоуэн М.Дж., Дэвис НЕТ. Оценка социально-эмоционального развития и психопатологии детей раннего возраста: последние достижения и рекомендации для практики. J Детская психологическая психиатрия. (2004) 45:109–34. 10.1046/j.0021-9630.2003.00316.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

70. Hielkema M, de Winter AF, de Meer G, Reijneveld SA. Эффективность семейно-ориентированного метода раннего выявления социально-эмоциональных и поведенческих проблем у детей: квазиэкспериментальное исследование. Общественное здравоохранение BMC. (2011) 11:636. 10.1186/1471-2458-11-636 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Spijkers W, Jansen DE, de Meer G, Reijneveld SA. Эффективность родительской программы в условиях общественного здравоохранения: рандомизированное контролируемое исследование позитивной родительской программы (Triple P) уровня 3 по сравнению с обычным уходом, предоставляемым профилактическим детским здравоохранением (PCH). Общественное здравоохранение BMC. (2010) 10:131. 10.1186/1471-2458-10-131 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Общественное здравоохранение BMC. (2010) 10:131. 10.1186/1471-2458-10-131 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72. Lavigne JV, Binns HJ, Christoffel KK, Rosenbaum D, Arend R, Smith K, et al. Поведенческие и эмоциональные проблемы среди детей дошкольного возраста в педиатрической первичной помощи: распространенность и признание педиатров. Исследовательская группа педиатрической практики. Педиатрия. (1993) 91:649–55. [PubMed] [Google Scholar]

73. Lavigne JV, Lebailly SA, Hopkins J, Gouze KR, Binns HJ. Распространенность СДВГ, ОВР, депрессии и тревожности в выборке из сообщества четырехлетних детей. J Clin Child Adolesc Psychol. (2009 г.) 38:315–28. 10.1080/15374410902851382 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74. Американская академия педиатрии. Выявление младенцев и детей раннего возраста с нарушениями развития в условиях лечебного дома: алгоритм наблюдения и скрининга развития. Педиатрия. (2006) 118:405–20. 10.1542/peds.2006-1231 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

75. Luby JL, Gaffrey MS, Tillman R, April LM, Belden AC. Траектории дошкольных расстройств к полной депрессии по DSM в школьном и раннем подростковом возрасте: преемственность дошкольной депрессии. Am J Психиатрия. (2014) 171:768–76. 10.1176/appi.ajp.2014.13091198 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Luby JL, Gaffrey MS, Tillman R, April LM, Belden AC. Траектории дошкольных расстройств к полной депрессии по DSM в школьном и раннем подростковом возрасте: преемственность дошкольной депрессии. Am J Психиатрия. (2014) 171:768–76. 10.1176/appi.ajp.2014.13091198 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Gill AM, Hyde LW, Shaw DS, Dishion TJ, Wilson MN. Семейный осмотр в раннем детстве: тематическое исследование процесса вмешательства и изменений. J Clin Child Adolesc Psychol. (2008) 37:893–904. 10.1080/15374410802359858 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

77. Bayer JK, Rapee RM, Hiscock H, Ukoumunne OC, Mihalopoulos C, Wake M. Трансляционные исследования для предотвращения интернализации проблем в раннем детстве. Подавить тревогу. (2011) 28:50–7. 10.1002/da.20743 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

78. Wolraich ML, Felice ME, Drotar D. Классификация детской и подростковой психической диагностики в первичной медицинской помощи: Диагностическое и статистическое руководство для первичной медико-санитарной помощи (DSM-PC), версия для детей и подростков.

Пособие по практической психологии. М., 1997. — С. 211

Пособие по практической психологии. М., 1997. — С. 211 Ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении с другими детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.

Ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении с другими детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование. Повышенная эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно более высокой аффективной направленностью. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные состояния — от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. В среднем дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым.

Повышенная эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно более высокой аффективной направленностью. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные состояния — от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. В среднем дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым. Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстником дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, не заданность никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы и т.д. Подобная свобода позволяет предположить, что общество сверстников помогает ребенку проявить свое самобытное начало. Если взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако не регламентированность и раскованность общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста.

Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстником дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, не заданность никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы и т.д. Подобная свобода позволяет предположить, что общество сверстников помогает ребенку проявить свое самобытное начало. Если взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако не регламентированность и раскованность общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста.

Эти этапы, по аналогии со сферой общения со взрослым, были названы формами общения дошкольников со сверстниками.

Эти этапы, по аналогии со сферой общения со взрослым, были названы формами общения дошкольников со сверстниками. В таких подражательных действиях малыши не ограничиваются никакими нормами; они принимают причудливые позы, кувыркаются, кривляются, визжат, хохочут, прыгают от восторга. Причем все эти подражательные действия сопровождаются чрезвычайно яркими эмоциями.

В таких подражательных действиях малыши не ограничиваются никакими нормами; они принимают причудливые позы, кувыркаются, кривляются, визжат, хохочут, прыгают от восторга. Причем все эти подражательные действия сопровождаются чрезвычайно яркими эмоциями.

В совместной игровой деятельности постоянно происходит переход с одного уровня на другой — переходя на уровень ролевых отношений, дети подчеркнуто меняют манеры, голос, интонации. Это может свидетельствовать о том, что дошкольники отчетливо разделяют ролевые и реальные отношения, причем эти реальные отношения направлены на общее для них дело — игру. Таким образом, главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста становится деловое сотрудничество.

В совместной игровой деятельности постоянно происходит переход с одного уровня на другой — переходя на уровень ролевых отношений, дети подчеркнуто меняют манеры, голос, интонации. Это может свидетельствовать о том, что дошкольники отчетливо разделяют ролевые и реальные отношения, причем эти реальные отношения направлены на общее для них дело — игру. Таким образом, главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста становится деловое сотрудничество. Ребенок стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. «Невидимость» сверстника превращается в пристальный интерес ко всему, что тот делает. Дети внимательно и ревниво наблюдают за действиями друг друга, постоянно оценивают и часто критикуют партнеров, остро реагируют на оценку взрослого, данную другому ребенку. В четырех-пятилетнем возрасте они часто спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от других детей свои промахи и неудачи. В этот период некоторые дети огорчаются, видя поощрение сверстника, и радуются при его неудачах.

Ребенок стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. «Невидимость» сверстника превращается в пристальный интерес ко всему, что тот делает. Дети внимательно и ревниво наблюдают за действиями друг друга, постоянно оценивают и часто критикуют партнеров, остро реагируют на оценку взрослого, данную другому ребенку. В четырех-пятилетнем возрасте они часто спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от других детей свои промахи и неудачи. В этот период некоторые дети огорчаются, видя поощрение сверстника, и радуются при его неудачах. Только через сравнение своих конкретных достоинств (навыков, умений) ребенок может оценить и утвердить себя как обладателя определенных качеств, которые важны не сами по себе, а только в сравнении с другими и в глазах другого. Ребенок начинает смотреть на себя «глазами сверстника». Итак, в ситуативно-деловом общении появляется конкурентное, соревновательное начало.

Только через сравнение своих конкретных достоинств (навыков, умений) ребенок может оценить и утвердить себя как обладателя определенных качеств, которые важны не сами по себе, а только в сравнении с другими и в глазах другого. Ребенок начинает смотреть на себя «глазами сверстника». Итак, в ситуативно-деловом общении появляется конкурентное, соревновательное начало. Примерно половина речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуативный характер. Дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. В этом возрасте опять становится возможным «чистое общение», не опосредованное предметами и действиями с ними. Дети могут продолжительное время разговаривать, не совершая при этом никаких практических действий.

Примерно половина речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуативный характер. Дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. В этом возрасте опять становится возможным «чистое общение», не опосредованное предметами и действиями с ними. Дети могут продолжительное время разговаривать, не совершая при этом никаких практических действий. Все больше контактов осуществляется на уровне реальных отношений, и все меньше — на уровне ролевых.

Все больше контактов осуществляется на уровне реальных отношений, и все меньше — на уровне ролевых.

самоутверждения, но и самоценной целостной личностью. Сравнение себя со сверстником и противопоставление ему превращаются во внутреннюю общность, которая делает возможными более глубокие межличностные отношения.

самоутверждения, но и самоценной целостной личностью. Сравнение себя со сверстником и противопоставление ему превращаются во внутреннюю общность, которая делает возможными более глубокие межличностные отношения. Игрушка как 6ы закрывает человеческие качества другого ребенка.

Игрушка как 6ы закрывает человеческие качества другого ребенка. Отсутствие соревновательного начала в таких играх, общность действий и эмоциональных переживаний создают особую атмосферу единства и близости со сверстниками, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных отношений.

Отсутствие соревновательного начала в таких играх, общность действий и эмоциональных переживаний создают особую атмосферу единства и близости со сверстниками, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных отношений. Здесь мало помогают уговоры и объяснения того, что игрушки общие, что ими надо пользоваться сообща или по очереди, уступая друг другу. Слабая эффективность таких советов объясняется тем, что они вступают в явное противоречие с привычным для детей опытом игры дома, где они являются полновластными обладателями игрушек и могут играть с ними сколько и как пожелают. Отсутствие опыта игрового общения и совместной игры со сверстниками приводит к тому, что в другом ребенке малыш видит главным образом претендента на привлекательную игрушку, а не доброго и желательного партнера.

Здесь мало помогают уговоры и объяснения того, что игрушки общие, что ими надо пользоваться сообща или по очереди, уступая друг другу. Слабая эффективность таких советов объясняется тем, что они вступают в явное противоречие с привычным для детей опытом игры дома, где они являются полновластными обладателями игрушек и могут играть с ними сколько и как пожелают. Отсутствие опыта игрового общения и совместной игры со сверстниками приводит к тому, что в другом ребенке малыш видит главным образом претендента на привлекательную игрушку, а не доброго и желательного партнера. Регулярное проведение подобных совместных игр не только обогатит детей новыми впечатлениями, но и даст им новый социальный опыт, который так важен для развития их личности.

Регулярное проведение подобных совместных игр не только обогатит детей новыми впечатлениями, но и даст им новый социальный опыт, который так важен для развития их личности. 5 Kb.

5 Kb.