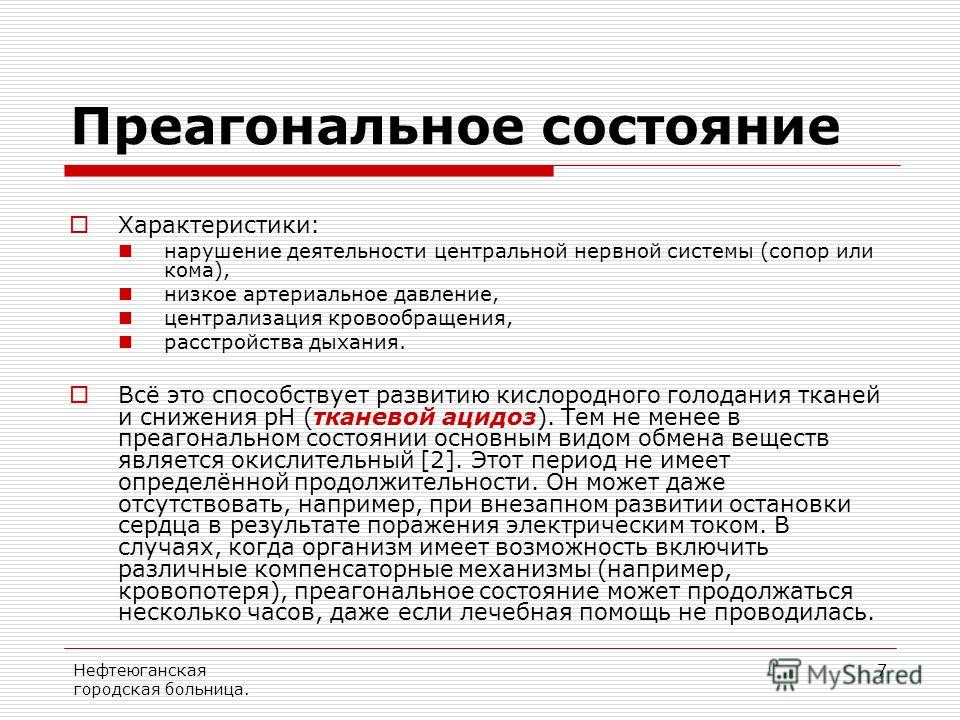

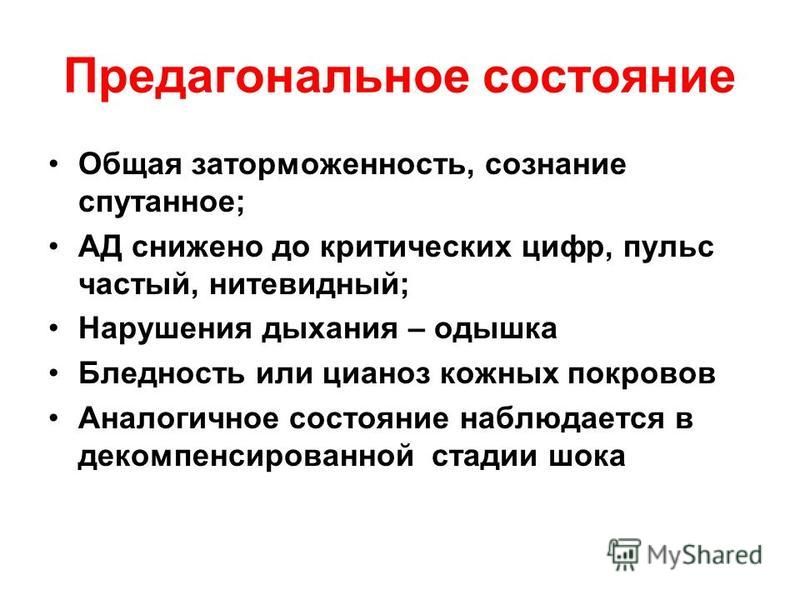

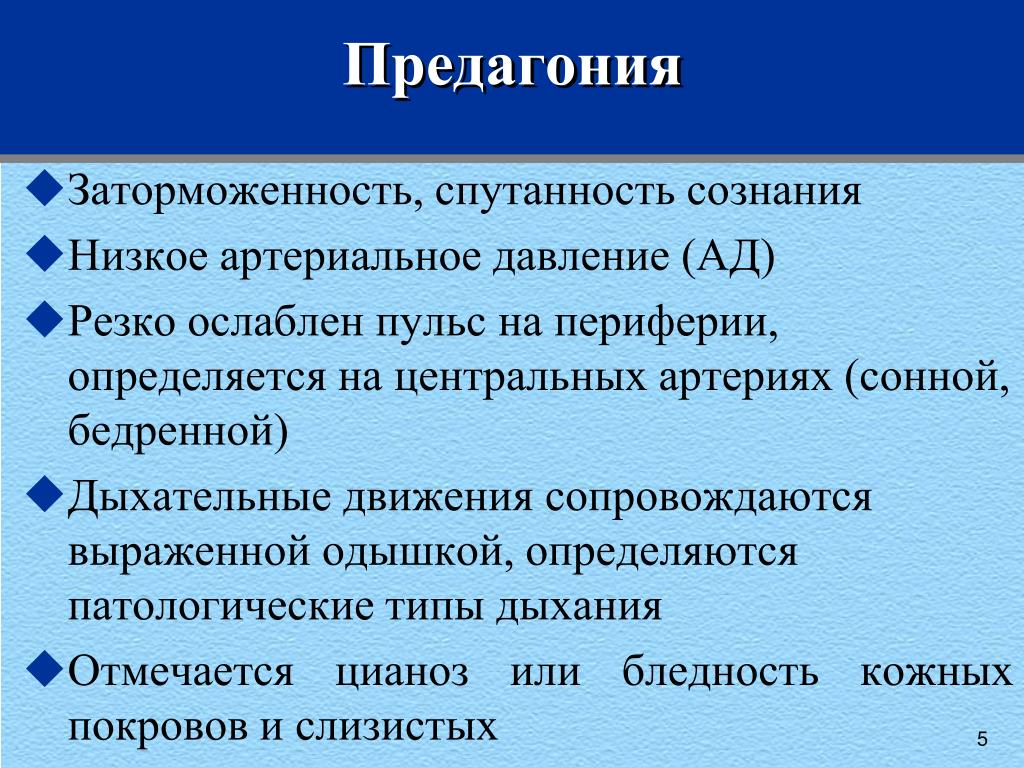

Предагональное состояние:

слабый, частый пульс, бледность или пятнистость кожных покровов, дыхание поверхностное, частое. В этот период организм пытается включить компенсанторные механизмы, направленные на поддержание и нормализацию основных жизненных функций. Предагональное состояние может длиться несколько часов, даже если лечебная помощь не осуществляется.

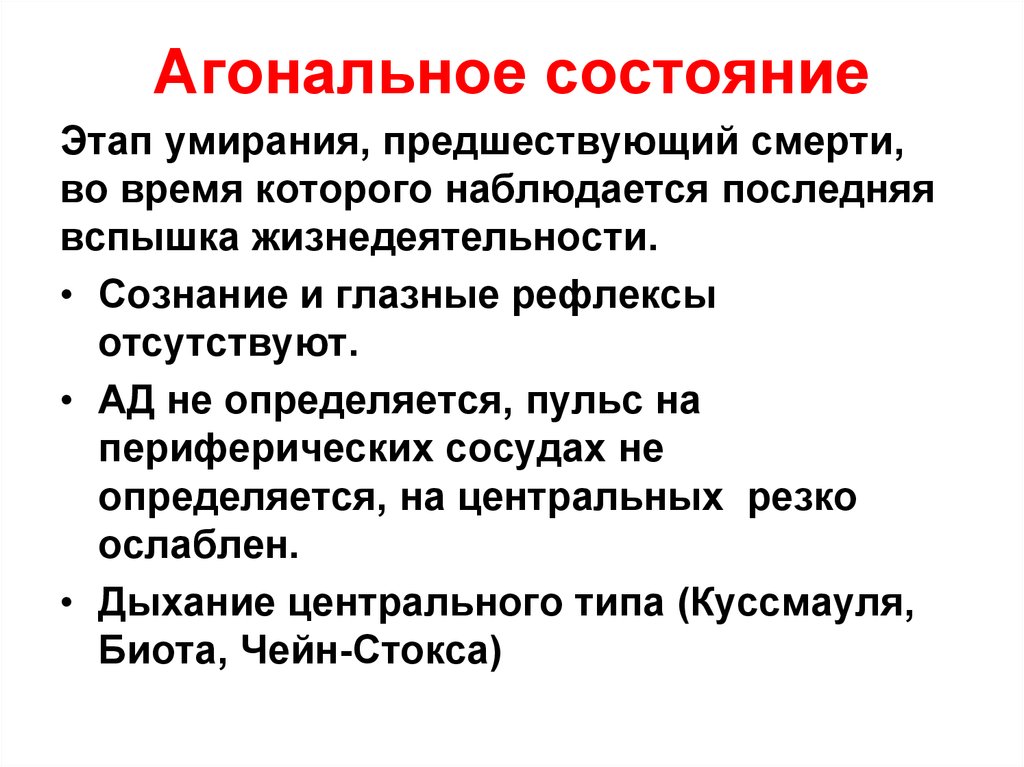

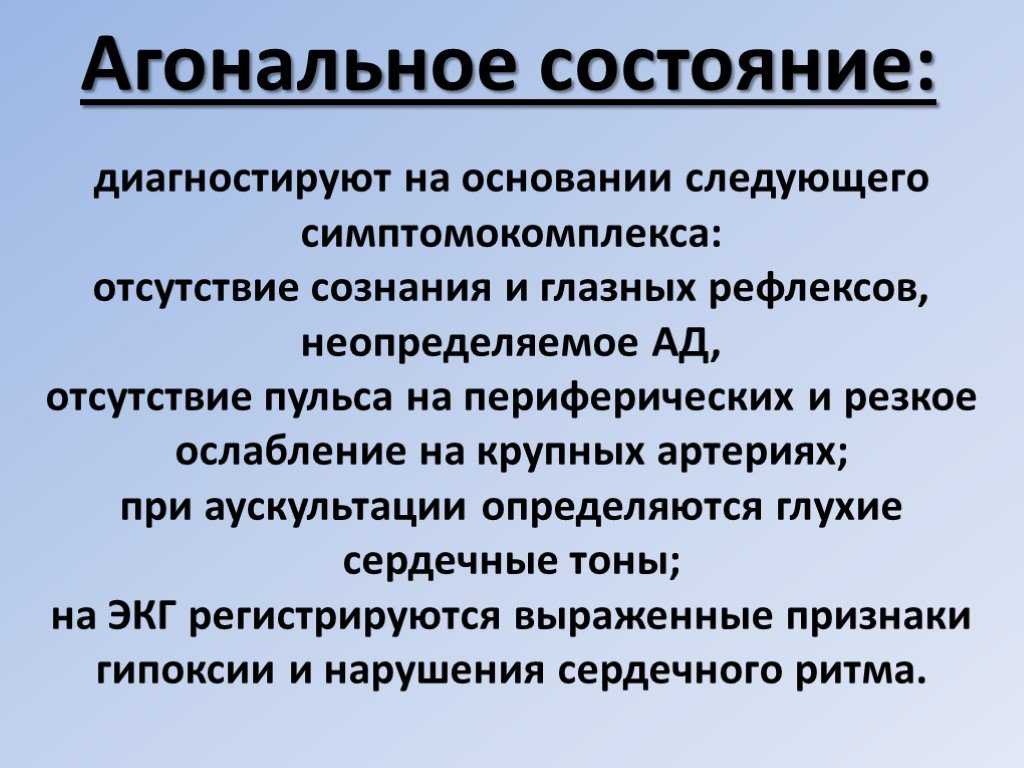

Агональное состояние:

начало агонии (не при всех видах умирания)

весьма четно регистрируется терминальной

паузой. Она характеризуется тем, что

после учащенного дыхания внезапно

наступает его полное прекращение.

Пауза длится до 2-4 минут. Вслед за этим

начинается непосредственно агония,

включающая единственный поверхностных

вдох, амплитуда дыхательных движений

нарастает, человек как бы хватает воздух

ртом. Вследствие нарушения дыхательного

акта полностью прекращается дыхание.

Кора головного мозга выключается, хотя

на субмолекулярном уровне процессы

жизни мобилизуются и продолжаются.

Резко изменяется внешний вид умирающего:

лицо становится бледным, землистым, нос

заострен, роговица теряет свой блеск,

приоткрывается рот.

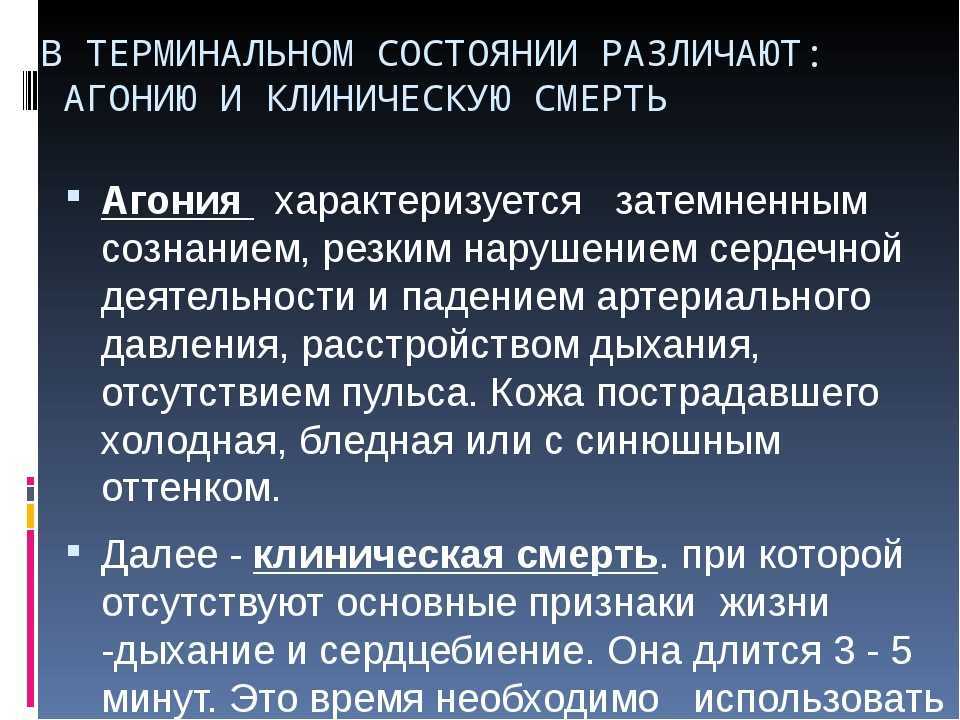

Клиническая смерть:

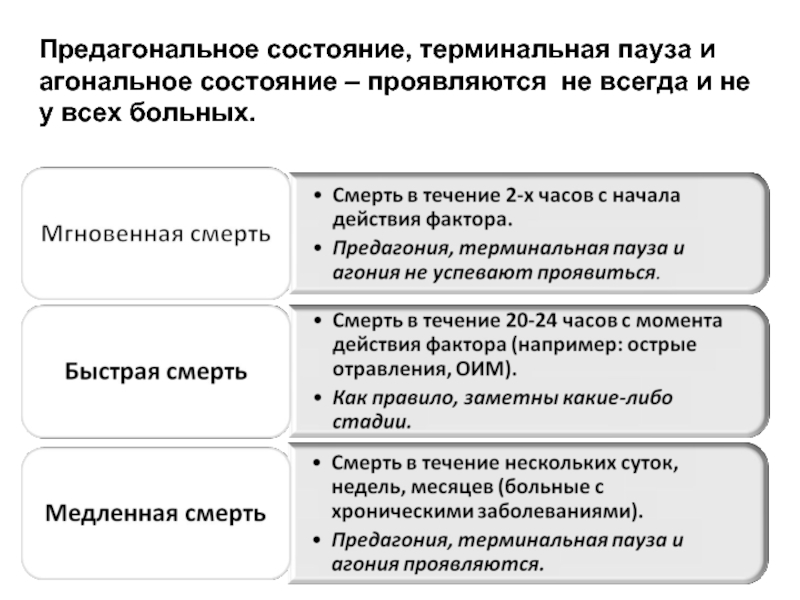

Вне зависимости от темпа наступления

смерти ей всегда предшествует состояние

клинической смерти. Клиническая смерть

это последний этап умирания. По определению

В.А. Неговского — «клиническая смерть

уже не является жизнью, но еще не является

смертью. Это возникновение нового

качества — перерыв непрерывности. В

биологическом смысле это состояние

напоминает анабиоз, хотя и не идентично

этому понятию.». Клиническая смерть

является обратимым состоянием и сам по

себе факт прекращения дыхания или

кровообращения не является доказательством

наступления смерти. Продолжительность

клинической смерти определяется сроком,

в течение которого высшие отделы

головного мозга (подкорка и особенно

кора) способны сохранить жизнеспособность

в условиях аноксии. Характеризуя

клиническую смерть, В.А. Неговский

говорит о двух сроках. Первый срок

клинической смерти длится всего 5 — 6

минут. Это то время, в течение которого

высшие отделы головного мозга сохраняют

свою жизнеспособность при аноксии в

условиях нормотермии.

Итак, клиническая смерть начинается с момента прекращения деятельности коры головного мозга, дыхания, кровообращения и продолжается 4-7 минут, в течение которых чаще всего оказываются реанимационные мероприятия. Констатирование факта смерти является важнейшим моментом в деятельности судебного врача, в еще более важным — в деятельности лечащего врача.

Смерть мозга

«Смерть мозга» — это состояние, когда

происходит тотальная гибель всего

головного мозга, при этом с помощью

реанимационных мероприятий искусственно

поддерживается функция сердца и

кровообращение, создающие видимость

жизни. В состоянии смерти мозга человек

мертв. Можно сказать, что смерть мозга

есть смерть всего организма. В настоящее

время под «смертью мозга» понимают

патологическое состояние, связанное с

тотальным некрозом головного мозга, а

также первых шейных сегментов спинного

мозга, при сохранении сердечной

деятельности и газообмена, обеспеченных

с помощью непрерывной искусственной

вентиляции легких. Смерть мозга

обусловлена прекращением кровообращения

в головном мозге, наступающем при резком

повышении внутричерепного давления и

уравнивании его с систолическим

артериальным давлением. Некроз первых

шейных сегментов обусловлен прекращением

кровообращения по системе вертебральных

артерий. Фактическим синонимом смерти

мозга является понятие «запредельной

комы», лечение которой бессмысленно.

Больной, у которого констатирована

смерть мозга, является живым трупом,

как принято говорить, препарат «сердце

— легкие». В практике патанатомов иногда

используется термин «респираторный

мозг».

В состоянии смерти мозга человек

мертв. Можно сказать, что смерть мозга

есть смерть всего организма. В настоящее

время под «смертью мозга» понимают

патологическое состояние, связанное с

тотальным некрозом головного мозга, а

также первых шейных сегментов спинного

мозга, при сохранении сердечной

деятельности и газообмена, обеспеченных

с помощью непрерывной искусственной

вентиляции легких. Смерть мозга

обусловлена прекращением кровообращения

в головном мозге, наступающем при резком

повышении внутричерепного давления и

уравнивании его с систолическим

артериальным давлением. Некроз первых

шейных сегментов обусловлен прекращением

кровообращения по системе вертебральных

артерий. Фактическим синонимом смерти

мозга является понятие «запредельной

комы», лечение которой бессмысленно.

Больной, у которого констатирована

смерть мозга, является живым трупом,

как принято говорить, препарат «сердце

— легкие». В практике патанатомов иногда

используется термин «респираторный

мозг».

При исследовании трупа достоверными

признаками смерти мозга являются некроз

полушарий, мозжечка, ствола и 1 и 2

сегментов шейного отдела спинного

мозга, не сопровождающийся глиальной

реакцией и завершающийся лизисом ткани

мозга, отек и набухание мозга, увеличение

массы, дряблая распадающаяся ткань

мозга, субарахноидальные кровоизлияния,

ущемление миндалин мозжечка и крючка

парагиппокампальных извилин,

сопровождающееся их распадом и аутолизом,

некроз нейронов, пропитывание ткани

мозга плазмой, распад стенок сосудов.

В клинике диагноз смерти мозга ставится на основании клинической картины при условии, что отсутствуют подозрения на прием снотворных и других средств, угнетающих деятельность мозга, исключении возможности гипотермии, метаболических и эндокринных нарушений. Кроме того смерть мозга не может быть диагностирована у детей до 6 лет, для которых, как отмечает В.А. Неговский, соответствующая диагностика пока не разработана.

Публикации в СМИ

- Главная

- Пресс-центр

- Публикации в СМИ

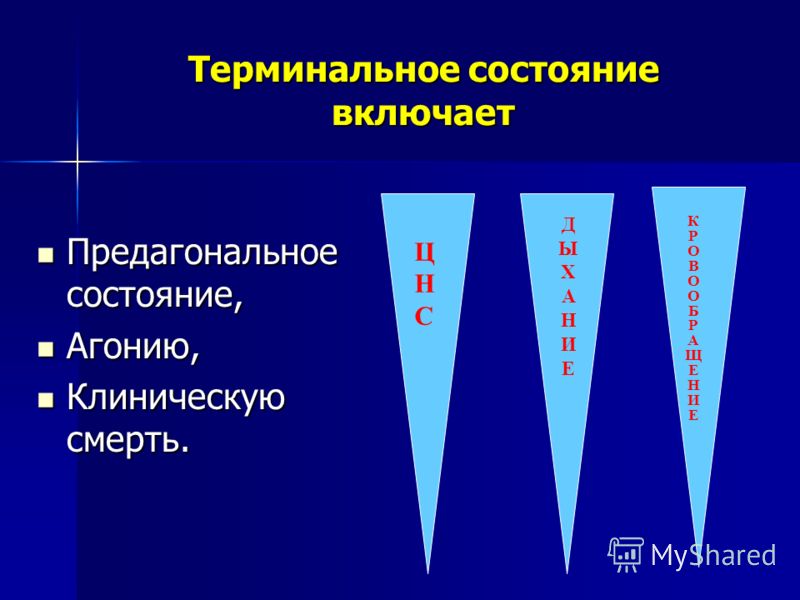

Терминальное состояние — критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением АД, глубокими нарушениями газообмена и метаболизма. В ходе оказания хирургической помощи и проведения интенсивной терапии возможно острое развитие расстройств дыхания и кровообращения крайних степеней с тяжёлой быстро прогрессирующей гипоксией головного мозга.

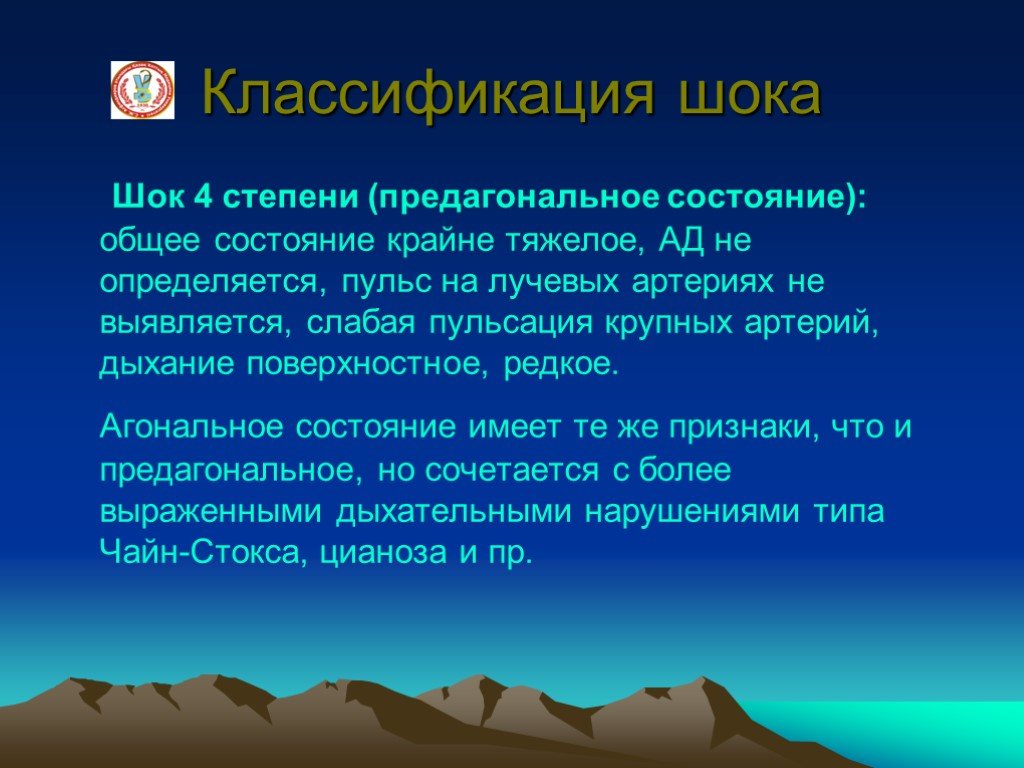

Классификация • Предагональное состояние • Агония • Клиническая смерть. Примечание. Нередко понятие терминального состояния сужают до клинической смерти. Такой подход оправдан тогда, когда клиническая смерть развивается в результате внезапной остановки дыхания и/или кровообращения под влиянием внешних или внутренних факторов, связанных с самим повреждением либо с ятрогенными причинами.

Патогенез. При разделении шока по параметрам систолического АД важно выделять уровни 70 и 50 мм рт.ст • При систолическом АД выше 70 мм рт.ст. сохраняется перфузия жизненно важных органов (уровень относительной безопасности) • При 50 мм рт.ст. и ниже значительно страдает кровоснабжение сердца, головного мозга, и начинаются процессы умирания.

Клиническая картина

• Предагональное состояние •• Общая заторможённость •• Нарушение сознания вплоть до сопора или комы •• Гипорефлексия •• Снижение систолического АД ниже 50 мм рт. ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.

ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.

• Агония •• Сознание утрачено (глубокая кома) •• Пульс и АД не определяются •• Тоны сердца глухие •• Дыхание поверхностное, агональное.

• Клиническая смерть •• Фиксируют с момента полной остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности •• Если не удаётся восстановить и стабилизировать жизненные функции в течение 5–7 мин, то наступает гибель наиболее чувствительных к гипоксии клеток коры головного мозга, а затем — биологическая смерть.

Первичные клинические признаки чётко выявляются в первые 10–15 с с момента остановки кровообращения •• Внезапная утрата сознания •• Исчезновение пульса на магистральных артериях •• Клонические и тонические судороги.

Вторичные клинические признаки • Проявляются в последующие 20–60 с и включают: •• Расширение зрачков при отсутствии их реакции на свет. Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания.

Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания.

ЛЕЧЕНИЕ

Тактика ведения • Оживление (реанимация) — комплекс экстренных мер, используемых при выведении пациента из клинической смерти • Успех реанимационной помощи определяется прежде всего фактором времени • Успешное выведение пациента из клинической смерти возможно только тогда, когда меры по оживлению применяет первый человек, на глазах у которого прекратилось кровообращение и исчезло сознание.

Мероприятия по выведению пациента из терминального состояния.

• На 1 этапе — мероприятия высшей срочности •• ИВЛ •• Массаж сердца.

• Схема сердечно-лёгочной реанимации (схема АВС, см. также Примечание) •• Цель — возобновление циркуляции крови, достаточно насыщенной кислородом, прежде всего в бассейнах мозговых и венечных артерий •• А (Air ways). Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей ••• Запрокидывание головы с переразгибанием шеи ••• Выведение вперёд нижней челюсти ••• Использование дыхательной трубки (носового или ротового S-образного воздуховода) ••• Интубация трахеи (в условиях операционной или палаты интенсивной терапии) •• В (Breath). ИВЛ ••• Экспираторными методами: изо рта в рот, изо рта в нос, изо рта в воздуховод ••• Различными дыхательными приборами: мешок Амбу, аппараты ИВЛ •• С (Circulation). Поддержание циркуляции крови ••• Вне операционной — закрытый массаж сердца ••• В условиях операционной, особенно при вскрытой грудной клетке, — открытый массаж сердца ••• Во время лапаротомии — массаж сердца через диафрагму.

• На 2 этапе: •• Сердечно-лёгочная реанимация по схеме АВС •• Избирательное медикаментозное и инфузионное лечение •• Цель: закрепление успеха оживления, если он достигнут и самостоятельное кровообращение восстановилось в результате насосной функции миокарда пациента.

• На 3 этапе в условиях достаточно эффективного кровообращения с восстановлением ЧСС и субнормального или даже нормального системного АД •• Лекарственные •• Трансфузионные •• Хирургические воздействия •• Цели ••• Закрепить достигнутый успех реанимации ••• Предотвратить рецидив остановки кровообращения ••• Провести коррекцию ранних проявлений болезни оживлённого организма.

Последовательность действий после диагностики клинической смерти

• Освободить дыхательные пути от возможных препятствий.

• Изменить наполнение правых камер сердца, особенно при наличии у пациента критической кровопотери •• Поднять ноги пострадавшего на 50–70 см выше уровня сердца (если он лежит низко) •• Перевести в положение Тренделенбурга.

• Произвести 3–4 вдувания в лёгкие пациента.

• Проверить наличие признаков остановки кровообращения.

• Нанести 1–2 прекардиальных удара кулаком по грудине.

• Осуществить 5–6 компрессий грудной клетки.

• Последующий рабочий ритм реаниматора — 2 вдувания и 10 компрессий на протяжении 10–15 мин.

• На фоне продолжающейся реанимации установить в доступную периферическую вену инфузионную систему с кристаллоидным р-ром.

• Ввести в трахею 1–2 мг эпинефрина, разведённого в кристаллоидном р-ре, проколом ниже щитовидного хряща по средней линии.

• Если к этому моменту больной интубирован, ввести 3–4 мг эпинефрина в интубационную трубку.

• Подключить ЭКГ-монитор (если он есть поблизости) и оценить характер расстройств сердечной деятельности •• Асистолия •• Фибрилляция желудочков.

• Только при фибрилляции — дефибрилляция (электрическая деполяризация).

• Из-за высокой частоты осложнений (пневмоторакс, повреждение венечных артерий, миокардиальный некроз после введения эпинефрина или кальция хлорида) внутрисердечное введение препаратов применяют как мероприятие последнего резерва.

Признаки эффективности реанимации • Отчётливые ритмичные толчки, совпадающие с ритмом массажа сердца, на сонной, бедренной или лучевой артерии • Кожа носогубного треугольника розовеет • Зрачки сужаются, проходя при этом этапы анизокории и деформации • Восстановление самостоятельного дыхания на фоне закрытого массажа сердца.

Непосредственный успех реанимации • Восстановление самостоятельных сердечных сокращений • Определение пульсации на периферических артериях • Отсутствие грубых изменений ритма сердечных сокращений •• Значительной брадикардии •• Предельной тахикардии • Чёткое определение уровня системного АД • Как только непосредственный успех достигнут, можно: •• Завершить необходимое экстренное хирургическое вмешательство •• Перевести пациента в палату интенсивной терапии.

Окончательный успех реанимации • Восстановление: •• Самостоятельного дыхания •• Рефлекторной активности •• Сознания умиравшего • Такой вариант успешной реанимации может выявиться не сразу после проведённых мероприятий, а спустя некоторое время.

МКБ-10 • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках. Примечание. Указанные коды применяются только при отсутствии установленного или предполагаемого диагноза. В остальных случаях состояние кодируют по вызвавшему его заболеванию.

Примечание к схеме ABC: на госпитальном этапе различают ступень D (Definitive treatment: defibrillation, drugs, diagnostic aids) — специализированные реанимационные мероприятия (дефибрилляция, лекарственная терапия, диагностические исследования [мониторинг сердечной деятельности, выявление нарушений ритма и пр.]).

Код вставки на сайт

<a href=»http://www.sechenov.ru/pressroom/publications/costoyanie-terminalnoe1/»><h2>Cостояние терминальное</h2></a>

<p><strong>Терминальное состояние</strong> — критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением АД, глубокими нарушениями газообмена и метаболизма. В ходе оказания хирургической помощи и проведения интенсивной терапии возможно острое развитие расстройств дыхания и кровообращения крайних степеней с тяжёлой быстро прогрессирующей гипоксией головного мозга.</p>

<p><strong>Классификация </strong>• Предагональное состояние • Агония • Клиническая смерть. <strong>Примечание. </strong>Нередко понятие терминального состояния сужают до клинической смерти. Такой подход оправдан тогда, когда клиническая смерть развивается в результате внезапной остановки дыхания и/или кровообращения под влиянием внешних или внутренних факторов, связанных с самим повреждением либо с ятрогенными причинами.</p>

<p><strong>Патогенез. </strong>При разделении шока по параметрам систолического АД важно выделять уровни 70 и 50 мм рт.ст • При систолическом АД выше 70 мм рт.ст. сохраняется перфузия жизненно важных органов (уровень относительной безопасности) • При 50 мм рт.

В ходе оказания хирургической помощи и проведения интенсивной терапии возможно острое развитие расстройств дыхания и кровообращения крайних степеней с тяжёлой быстро прогрессирующей гипоксией головного мозга.</p>

<p><strong>Классификация </strong>• Предагональное состояние • Агония • Клиническая смерть. <strong>Примечание. </strong>Нередко понятие терминального состояния сужают до клинической смерти. Такой подход оправдан тогда, когда клиническая смерть развивается в результате внезапной остановки дыхания и/или кровообращения под влиянием внешних или внутренних факторов, связанных с самим повреждением либо с ятрогенными причинами.</p>

<p><strong>Патогенез. </strong>При разделении шока по параметрам систолического АД важно выделять уровни 70 и 50 мм рт.ст • При систолическом АД выше 70 мм рт.ст. сохраняется перфузия жизненно важных органов (уровень относительной безопасности) • При 50 мм рт. ст. и ниже значительно страдает кровоснабжение сердца, головного мозга, и начинаются процессы умирания.</p>

<p><strong>Клиническая картина</strong></p>

<p>• Предагональное состояние •• Общая заторможённость •• Нарушение сознания вплоть до сопора или комы •• Гипорефлексия •• Снижение систолического АД ниже 50 мм рт.ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.</p>

<p>• Агония •• Сознание утрачено (глубокая кома) •• Пульс и АД не определяются •• Тоны сердца глухие •• Дыхание поверхностное, агональное.</p>

<p>• Клиническая смерть •• Фиксируют с момента полной остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности •• Если не удаётся восстановить и стабилизировать жизненные функции в течение 5–7 мин, то наступает гибель наиболее чувствительных к гипоксии клеток коры головного мозга, а затем — биологическая смерть.

ст. и ниже значительно страдает кровоснабжение сердца, головного мозга, и начинаются процессы умирания.</p>

<p><strong>Клиническая картина</strong></p>

<p>• Предагональное состояние •• Общая заторможённость •• Нарушение сознания вплоть до сопора или комы •• Гипорефлексия •• Снижение систолического АД ниже 50 мм рт.ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.</p>

<p>• Агония •• Сознание утрачено (глубокая кома) •• Пульс и АД не определяются •• Тоны сердца глухие •• Дыхание поверхностное, агональное.</p>

<p>• Клиническая смерть •• Фиксируют с момента полной остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности •• Если не удаётся восстановить и стабилизировать жизненные функции в течение 5–7 мин, то наступает гибель наиболее чувствительных к гипоксии клеток коры головного мозга, а затем — биологическая смерть. </p>

<p><strong>Первичные клинические признаки</strong> чётко выявляются в первые 10–15 с с момента остановки кровообращения •• Внезапная утрата сознания •• Исчезновение пульса на магистральных артериях •• Клонические и тонические судороги.</p>

<p><strong>Вторичные клинические признаки •</strong> Проявляются в последующие 20–60 с и включают: •• Расширение зрачков при отсутствии их реакции на свет. Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания.

</p>

<p><strong>Первичные клинические признаки</strong> чётко выявляются в первые 10–15 с с момента остановки кровообращения •• Внезапная утрата сознания •• Исчезновение пульса на магистральных артериях •• Клонические и тонические судороги.</p>

<p><strong>Вторичные клинические признаки •</strong> Проявляются в последующие 20–60 с и включают: •• Расширение зрачков при отсутствии их реакции на свет. Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания. </p>

<p><strong>ЛЕЧЕНИЕ</strong></p>

<p><strong>Тактика ведения • </strong>Оживление (реанимация) — комплекс экстренных мер, используемых при выведении пациента из клинической смерти • Успех реанимационной помощи определяется прежде всего фактором времени • Успешное выведение пациента из клинической смерти возможно только тогда, когда меры по оживлению применяет первый человек, на глазах у которого прекратилось кровообращение и исчезло сознание.</p>

<p>Мероприятия по выведению пациента из терминального состояния.</p>

<p>• На 1 этапе — мероприятия высшей срочности •• ИВЛ •• Массаж сердца.</p>

<p>• Схема сердечно-лёгочной реанимации (схема АВС, см. также Примечание) •• Цель — возобновление циркуляции крови, достаточно насыщенной кислородом, прежде всего в бассейнах мозговых и венечных артерий •• <strong>А</strong> (<em>Air ways</em>).

</p>

<p><strong>ЛЕЧЕНИЕ</strong></p>

<p><strong>Тактика ведения • </strong>Оживление (реанимация) — комплекс экстренных мер, используемых при выведении пациента из клинической смерти • Успех реанимационной помощи определяется прежде всего фактором времени • Успешное выведение пациента из клинической смерти возможно только тогда, когда меры по оживлению применяет первый человек, на глазах у которого прекратилось кровообращение и исчезло сознание.</p>

<p>Мероприятия по выведению пациента из терминального состояния.</p>

<p>• На 1 этапе — мероприятия высшей срочности •• ИВЛ •• Массаж сердца.</p>

<p>• Схема сердечно-лёгочной реанимации (схема АВС, см. также Примечание) •• Цель — возобновление циркуляции крови, достаточно насыщенной кислородом, прежде всего в бассейнах мозговых и венечных артерий •• <strong>А</strong> (<em>Air ways</em>). Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей ••• Запрокидывание головы с переразгибанием шеи ••• Выведение вперёд нижней челюсти ••• Использование дыхательной трубки (носового или ротового S-образного воздуховода) ••• Интубация трахеи (в условиях операционной или палаты интенсивной терапии) •• <strong>В</strong> (<em>Breath</em>). ИВЛ ••• Экспираторными методами: изо рта в рот, изо рта в нос, изо рта в воздуховод ••• Различными дыхательными приборами: мешок Амбу, аппараты ИВЛ •• <strong>С</strong> (<em>Circulation</em>). Поддержание циркуляции крови ••• Вне операционной — закрытый массаж сердца ••• В условиях операционной, особенно при вскрытой грудной клетке, — открытый массаж сердца ••• Во время лапаротомии — массаж сердца через диафрагму.

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей ••• Запрокидывание головы с переразгибанием шеи ••• Выведение вперёд нижней челюсти ••• Использование дыхательной трубки (носового или ротового S-образного воздуховода) ••• Интубация трахеи (в условиях операционной или палаты интенсивной терапии) •• <strong>В</strong> (<em>Breath</em>). ИВЛ ••• Экспираторными методами: изо рта в рот, изо рта в нос, изо рта в воздуховод ••• Различными дыхательными приборами: мешок Амбу, аппараты ИВЛ •• <strong>С</strong> (<em>Circulation</em>). Поддержание циркуляции крови ••• Вне операционной — закрытый массаж сердца ••• В условиях операционной, особенно при вскрытой грудной клетке, — открытый массаж сердца ••• Во время лапаротомии — массаж сердца через диафрагму. </p>

<p>• На 2 этапе: •• Сердечно-лёгочная реанимация по схеме АВС •• Избирательное медикаментозное и инфузионное лечение •• Цель: закрепление успеха оживления, если он достигнут и самостоятельное кровообращение восстановилось в результате насосной функции миокарда пациента.</p>

<p>• На 3 этапе в условиях достаточно эффективного кровообращения с восстановлением ЧСС и субнормального или даже нормального системного АД •• Лекарственные •• Трансфузионные •• Хирургические воздействия •• Цели ••• Закрепить достигнутый успех реанимации ••• Предотвратить рецидив остановки кровообращения ••• Провести коррекцию ранних проявлений болезни оживлённого организма.</p>

<p>Последовательность действий после диагностики клинической смерти</p>

<p>• Освободить дыхательные пути от возможных препятствий.

</p>

<p>• На 2 этапе: •• Сердечно-лёгочная реанимация по схеме АВС •• Избирательное медикаментозное и инфузионное лечение •• Цель: закрепление успеха оживления, если он достигнут и самостоятельное кровообращение восстановилось в результате насосной функции миокарда пациента.</p>

<p>• На 3 этапе в условиях достаточно эффективного кровообращения с восстановлением ЧСС и субнормального или даже нормального системного АД •• Лекарственные •• Трансфузионные •• Хирургические воздействия •• Цели ••• Закрепить достигнутый успех реанимации ••• Предотвратить рецидив остановки кровообращения ••• Провести коррекцию ранних проявлений болезни оживлённого организма.</p>

<p>Последовательность действий после диагностики клинической смерти</p>

<p>• Освободить дыхательные пути от возможных препятствий. </p>

<p>• Изменить наполнение правых камер сердца, особенно при наличии у пациента критической кровопотери •• Поднять ноги пострадавшего на 50–70 см выше уровня сердца (если он лежит низко) •• Перевести в положение Тренделенбурга.</p>

<p>• Произвести 3–4 вдувания в лёгкие пациента.</p>

<p>• Проверить наличие признаков остановки кровообращения.</p>

<p>• Нанести 1–2 прекардиальных удара кулаком по грудине.</p>

<p>• Осуществить 5–6 компрессий грудной клетки.</p>

<p>• Последующий рабочий ритм реаниматора — 2 вдувания и 10 компрессий на протяжении 10–15 мин.</p>

<p>• На фоне продолжающейся реанимации установить в доступную периферическую вену инфузионную систему с кристаллоидным р-ром.</p>

<p>• Ввести в трахею 1–2 мг эпинефрина, разведённого в кристаллоидном р-ре, проколом ниже щитовидного хряща по средней линии.

</p>

<p>• Изменить наполнение правых камер сердца, особенно при наличии у пациента критической кровопотери •• Поднять ноги пострадавшего на 50–70 см выше уровня сердца (если он лежит низко) •• Перевести в положение Тренделенбурга.</p>

<p>• Произвести 3–4 вдувания в лёгкие пациента.</p>

<p>• Проверить наличие признаков остановки кровообращения.</p>

<p>• Нанести 1–2 прекардиальных удара кулаком по грудине.</p>

<p>• Осуществить 5–6 компрессий грудной клетки.</p>

<p>• Последующий рабочий ритм реаниматора — 2 вдувания и 10 компрессий на протяжении 10–15 мин.</p>

<p>• На фоне продолжающейся реанимации установить в доступную периферическую вену инфузионную систему с кристаллоидным р-ром.</p>

<p>• Ввести в трахею 1–2 мг эпинефрина, разведённого в кристаллоидном р-ре, проколом ниже щитовидного хряща по средней линии. </p>

<p>• Если к этому моменту больной интубирован, ввести 3–4 мг эпинефрина в интубационную трубку.</p>

<p>• Подключить ЭКГ-монитор (если он есть поблизости) и оценить характер расстройств сердечной деятельности •• Асистолия •• Фибрилляция желудочков.</p>

<p>• Только при фибрилляции — дефибрилляция (электрическая деполяризация).</p>

<p>• Из-за высокой частоты осложнений (пневмоторакс, повреждение венечных артерий, миокардиальный некроз после введения эпинефрина или кальция хлорида) внутрисердечное введение препаратов применяют как мероприятие последнего резерва.</p>

<p><strong>Признаки эффективности реанимации •</strong> Отчётливые ритмичные толчки, совпадающие с ритмом массажа сердца, на сонной, бедренной или лучевой артерии • Кожа носогубного треугольника розовеет • Зрачки сужаются, проходя при этом этапы анизокории и деформации • Восстановление самостоятельного дыхания на фоне закрытого массажа сердца.

</p>

<p>• Если к этому моменту больной интубирован, ввести 3–4 мг эпинефрина в интубационную трубку.</p>

<p>• Подключить ЭКГ-монитор (если он есть поблизости) и оценить характер расстройств сердечной деятельности •• Асистолия •• Фибрилляция желудочков.</p>

<p>• Только при фибрилляции — дефибрилляция (электрическая деполяризация).</p>

<p>• Из-за высокой частоты осложнений (пневмоторакс, повреждение венечных артерий, миокардиальный некроз после введения эпинефрина или кальция хлорида) внутрисердечное введение препаратов применяют как мероприятие последнего резерва.</p>

<p><strong>Признаки эффективности реанимации •</strong> Отчётливые ритмичные толчки, совпадающие с ритмом массажа сердца, на сонной, бедренной или лучевой артерии • Кожа носогубного треугольника розовеет • Зрачки сужаются, проходя при этом этапы анизокории и деформации • Восстановление самостоятельного дыхания на фоне закрытого массажа сердца. </p>

<p><strong>Непосредственный успех реанимации • </strong>Восстановление самостоятельных сердечных сокращений • Определение пульсации на периферических артериях • Отсутствие грубых изменений ритма сердечных сокращений •• Значительной брадикардии •• Предельной тахикардии • Чёткое определение уровня системного АД • Как только непосредственный успех достигнут, можно: •• Завершить необходимое экстренное хирургическое вмешательство •• Перевести пациента в палату интенсивной терапии.</p>

<p><strong>Окончательный успех реанимации • </strong>Восстановление: •• Самостоятельного дыхания •• Рефлекторной активности •• Сознания умиравшего • Такой вариант успешной реанимации может выявиться не сразу после проведённых мероприятий, а спустя некоторое время.</p>

<p><strong>МКБ-10 • </strong>R57 Шок, не классифицированный в других рубриках • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках.

</p>

<p><strong>Непосредственный успех реанимации • </strong>Восстановление самостоятельных сердечных сокращений • Определение пульсации на периферических артериях • Отсутствие грубых изменений ритма сердечных сокращений •• Значительной брадикардии •• Предельной тахикардии • Чёткое определение уровня системного АД • Как только непосредственный успех достигнут, можно: •• Завершить необходимое экстренное хирургическое вмешательство •• Перевести пациента в палату интенсивной терапии.</p>

<p><strong>Окончательный успех реанимации • </strong>Восстановление: •• Самостоятельного дыхания •• Рефлекторной активности •• Сознания умиравшего • Такой вариант успешной реанимации может выявиться не сразу после проведённых мероприятий, а спустя некоторое время.</p>

<p><strong>МКБ-10 • </strong>R57 Шок, не классифицированный в других рубриках • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках. <strong>Примечание</strong>. Указанные коды применяются только при отсутствии установленного или предполагаемого диагноза. В остальных случаях состояние кодируют по вызвавшему его заболеванию.</p>

<p><strong>Примечание к схеме ABC: </strong>на госпитальном этапе различают ступень D (<em>Definitive treatment: defibrillation, drugs, diagnostic aids</em>) — специализированные реанимационные мероприятия (дефибрилляция, лекарственная терапия, диагностические исследования [мониторинг сердечной деятельности, выявление нарушений ритма и пр.]).</p>

<strong>Примечание</strong>. Указанные коды применяются только при отсутствии установленного или предполагаемого диагноза. В остальных случаях состояние кодируют по вызвавшему его заболеванию.</p>

<p><strong>Примечание к схеме ABC: </strong>на госпитальном этапе различают ступень D (<em>Definitive treatment: defibrillation, drugs, diagnostic aids</em>) — специализированные реанимационные мероприятия (дефибрилляция, лекарственная терапия, диагностические исследования [мониторинг сердечной деятельности, выявление нарушений ритма и пр.]).</p>

Терминальное состояние — критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением АД, глубокими нарушениями газообмена и метаболизма. В ходе оказания хирургической помощи и проведения интенсивной терапии возможно острое развитие расстройств дыхания и кровообращения крайних степеней с тяжёлой быстро прогрессирующей гипоксией головного мозга.

Классификация • Предагональное состояние • Агония • Клиническая смерть. Примечание. Нередко понятие терминального состояния сужают до клинической смерти. Такой подход оправдан тогда, когда клиническая смерть развивается в результате внезапной остановки дыхания и/или кровообращения под влиянием внешних или внутренних факторов, связанных с самим повреждением либо с ятрогенными причинами.

Патогенез. При разделении шока по параметрам систолического АД важно выделять уровни 70 и 50 мм рт.ст • При систолическом АД выше 70 мм рт.ст. сохраняется перфузия жизненно важных органов (уровень относительной безопасности) • При 50 мм рт.ст. и ниже значительно страдает кровоснабжение сердца, головного мозга, и начинаются процессы умирания.

Клиническая картина

• Предагональное состояние •• Общая заторможённость •• Нарушение сознания вплоть до сопора или комы •• Гипорефлексия •• Снижение систолического АД ниже 50 мм рт. ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.

ст •• Пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпируется на сонных и бедренных артериях •• Выраженная одышка •• Цианоз или бледность кожных покровов.

• Агония •• Сознание утрачено (глубокая кома) •• Пульс и АД не определяются •• Тоны сердца глухие •• Дыхание поверхностное, агональное.

• Клиническая смерть •• Фиксируют с момента полной остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности •• Если не удаётся восстановить и стабилизировать жизненные функции в течение 5–7 мин, то наступает гибель наиболее чувствительных к гипоксии клеток коры головного мозга, а затем — биологическая смерть.

Первичные клинические признаки чётко выявляются в первые 10–15 с с момента остановки кровообращения •• Внезапная утрата сознания •• Исчезновение пульса на магистральных артериях •• Клонические и тонические судороги.

Вторичные клинические признаки • Проявляются в последующие 20–60 с и включают: •• Расширение зрачков при отсутствии их реакции на свет. Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания.

Зрачки могут оставаться узкими и спустя длительное время после развития клинической смерти: ••• При отравлении фосфорорганическими веществами ••• При передозировке опиатов •• Прекращение дыхания •• Появление землисто-серой, реже цианотичной окраски кожи лица, особенно носогубного треугольника •• Релаксация всей произвольной мускулатуры с расслаблением сфинктеров ••• Непроизвольное мочеотделение ••• Непроизвольная дефекация • Достаточно достоверным для практически бесспорного диагноза клинической смерти считают сочетание: •• Исчезновения пульса на сонной артерии •• Расширения зрачков без их реакции на свет •• Остановки дыхания.

ЛЕЧЕНИЕ

Тактика ведения • Оживление (реанимация) — комплекс экстренных мер, используемых при выведении пациента из клинической смерти • Успех реанимационной помощи определяется прежде всего фактором времени • Успешное выведение пациента из клинической смерти возможно только тогда, когда меры по оживлению применяет первый человек, на глазах у которого прекратилось кровообращение и исчезло сознание.

Мероприятия по выведению пациента из терминального состояния.

• На 1 этапе — мероприятия высшей срочности •• ИВЛ •• Массаж сердца.

• Схема сердечно-лёгочной реанимации (схема АВС, см. также Примечание) •• Цель — возобновление циркуляции крови, достаточно насыщенной кислородом, прежде всего в бассейнах мозговых и венечных артерий •• А (Air ways). Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей ••• Запрокидывание головы с переразгибанием шеи ••• Выведение вперёд нижней челюсти ••• Использование дыхательной трубки (носового или ротового S-образного воздуховода) ••• Интубация трахеи (в условиях операционной или палаты интенсивной терапии) •• В (Breath). ИВЛ ••• Экспираторными методами: изо рта в рот, изо рта в нос, изо рта в воздуховод ••• Различными дыхательными приборами: мешок Амбу, аппараты ИВЛ •• С (Circulation). Поддержание циркуляции крови ••• Вне операционной — закрытый массаж сердца ••• В условиях операционной, особенно при вскрытой грудной клетке, — открытый массаж сердца ••• Во время лапаротомии — массаж сердца через диафрагму.

• На 2 этапе: •• Сердечно-лёгочная реанимация по схеме АВС •• Избирательное медикаментозное и инфузионное лечение •• Цель: закрепление успеха оживления, если он достигнут и самостоятельное кровообращение восстановилось в результате насосной функции миокарда пациента.

• На 3 этапе в условиях достаточно эффективного кровообращения с восстановлением ЧСС и субнормального или даже нормального системного АД •• Лекарственные •• Трансфузионные •• Хирургические воздействия •• Цели ••• Закрепить достигнутый успех реанимации ••• Предотвратить рецидив остановки кровообращения ••• Провести коррекцию ранних проявлений болезни оживлённого организма.

Последовательность действий после диагностики клинической смерти

• Освободить дыхательные пути от возможных препятствий.

• Изменить наполнение правых камер сердца, особенно при наличии у пациента критической кровопотери •• Поднять ноги пострадавшего на 50–70 см выше уровня сердца (если он лежит низко) •• Перевести в положение Тренделенбурга.

• Произвести 3–4 вдувания в лёгкие пациента.

• Проверить наличие признаков остановки кровообращения.

• Нанести 1–2 прекардиальных удара кулаком по грудине.

• Осуществить 5–6 компрессий грудной клетки.

• Последующий рабочий ритм реаниматора — 2 вдувания и 10 компрессий на протяжении 10–15 мин.

• На фоне продолжающейся реанимации установить в доступную периферическую вену инфузионную систему с кристаллоидным р-ром.

• Ввести в трахею 1–2 мг эпинефрина, разведённого в кристаллоидном р-ре, проколом ниже щитовидного хряща по средней линии.

• Если к этому моменту больной интубирован, ввести 3–4 мг эпинефрина в интубационную трубку.

• Подключить ЭКГ-монитор (если он есть поблизости) и оценить характер расстройств сердечной деятельности •• Асистолия •• Фибрилляция желудочков.

• Только при фибрилляции — дефибрилляция (электрическая деполяризация).

• Из-за высокой частоты осложнений (пневмоторакс, повреждение венечных артерий, миокардиальный некроз после введения эпинефрина или кальция хлорида) внутрисердечное введение препаратов применяют как мероприятие последнего резерва.

Признаки эффективности реанимации • Отчётливые ритмичные толчки, совпадающие с ритмом массажа сердца, на сонной, бедренной или лучевой артерии • Кожа носогубного треугольника розовеет • Зрачки сужаются, проходя при этом этапы анизокории и деформации • Восстановление самостоятельного дыхания на фоне закрытого массажа сердца.

Непосредственный успех реанимации • Восстановление самостоятельных сердечных сокращений • Определение пульсации на периферических артериях • Отсутствие грубых изменений ритма сердечных сокращений •• Значительной брадикардии •• Предельной тахикардии • Чёткое определение уровня системного АД • Как только непосредственный успех достигнут, можно: •• Завершить необходимое экстренное хирургическое вмешательство •• Перевести пациента в палату интенсивной терапии.

Окончательный успех реанимации • Восстановление: •• Самостоятельного дыхания •• Рефлекторной активности •• Сознания умиравшего • Такой вариант успешной реанимации может выявиться не сразу после проведённых мероприятий, а спустя некоторое время.

МКБ-10 • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках • R57 Шок, не классифицированный в других рубриках. Примечание. Указанные коды применяются только при отсутствии установленного или предполагаемого диагноза. В остальных случаях состояние кодируют по вызвавшему его заболеванию.

Примечание к схеме ABC: на госпитальном этапе различают ступень D (Definitive treatment: defibrillation, drugs, diagnostic aids) — специализированные реанимационные мероприятия (дефибрилляция, лекарственная терапия, диагностические исследования [мониторинг сердечной деятельности, выявление нарушений ритма и пр.]).

Перейти в раздел:

- Новости

- События

- Видео

- Фотогалерея

- Библиотека

- Газета «Сеченовские вести»

- Журнал «Национальное здравоохранение»

- Условия использования сайта

Преагональное определение и значение | Мерриам-Вебстер Медикал

предварительно ·аг·о·нал (ˈ)prē-ˈag-ən-ᵊl

: происходящее или существовавшее непосредственно перед смертью

Словарные статьи Около

преагональныйнесовершеннолетний

предагональный

преальбумин

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Прагональный».

Merriam-Webster.com Медицинский словарь , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/medical/preagonal. По состоянию на 5 февраля 2023 г.

Merriam-Webster.com Медицинский словарь , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/medical/preagonal. По состоянию на 5 февраля 2023 г.Copy Citation

Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster без сокращений

благо

См. Определения и примеры »

Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!

Сложные слова, которые вы должны знать

- Часто используется для описания «хода времени», что означает неумолимый значит?

- Непредсказуемый Медленный

- Стриж Безжалостный

Вы знаете, как это выглядит. .. но как это называется?

.. но как это называется?

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

Сможете ли вы составить 12 слов из 7 букв?

ИГРАТЬ

Слова в игре

14 слов, вдохновленных собаками

Лучший друг лексикографа

Большой список красивых и бесполезных слов, Vol. 4

Больше слов, больше красивых, больше бесполезных

«Серый» и «серый»: в чем разница?

Орфография не всегда однозначна.

Когда впервые были использованы слова?

Найдите любой год, чтобы узнать

Спросите у редакторов

Странные множественные числа

Один гусь, два гуся.

Один лось, два… лось. Чт…

Один лось, два… лось. Чт…независимо

На самом деле это настоящее слово (но это не значит…

Принести или взять

Оба слова означают движение, но разница может быть…

Дефенестрация

Увлекательная история любимых многими людей…

Игра слов

Старая добрая викторина

Можете ли вы назвать эти устаревшие предметы?

пройти тест

Что было первым?

«Леггинсы» или «мамины джинсы»? «Chillax» или «мусорный контейнер».

..

..Пройди тест

Назовите эту вещь

Вы знаете, как это выглядит… но как оно называется…

Пройдите тест

Орфографическая викторина

Сможете ли вы превзойти прошлых победителей конкурса National Spelli…

Примите участие в викторине

Тиаминзависимые процессы и стратегии лечения при нейродегенерации

Обзор

. 2007 окт; 9 (10): 1605-19.

doi: 10.1089/ars.2007.1766.

Гэри Э. Гибсон 1 , Джон П. Бласс

принадлежность

- 1 Кафедра неврологии и неврологии, Медицинский колледж Вейла Корнельского университета, Медицинский научно-исследовательский институт Берка, Уайт-Плейнс, Нью-Йорк 10605, США.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 17685850

- DOI: 10.1089/арс.2007.1766

Обзор

Гэри Э. Гибсон и др. Антиоксидный окислительно-восстановительный сигнал. 2007 Октябрь

. 2007 окт; 9 (10): 1605-19.

doi: 10.1089/ars.2007.1766.

Авторы

Гэри Э. Гибсон 1 , Джон П. Бласс

принадлежность

- 1 Кафедра неврологии и неврологии, Медицинский колледж Вейла Корнельского университета, Медицинский научно-исследовательский институт Берка, Уайт-Плейнс, Нью-Йорк 10605, США.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 17685850

- DOI: 10.1089/арс.2007.1766

Абстрактный

Снижение метаболизма глюкозы в головном мозге и усиление окислительного стресса неизменно возникают при болезни Альцгеймера (БА) и дефиците тиамина (витамина В1). Оба состояния вызывают необратимые когнитивные нарушения; их поведенческие последствия перекрываются, но не идентичны. Зависимые от тиамина процессы имеют решающее значение в метаболизме глюкозы, и недавние исследования указывают на участие тиамина в окислительном стрессе, процессинге белков, пероксисомальной функции и экспрессии генов. Активность тиамин-зависимых ферментов характерно снижена при БА, и ее снижение при аутопсии головного мозга при БА сильно коррелирует со степенью деменции в преагональном состоянии. Нарушения в тиамин-зависимых процессах могут быть правдоподобно связаны с патологией БА. В основе их связи с патофизиологией БА могут лежать кажущиеся парадоксальными свойства тиаминзависимых процессов: снижение тиаминзависимых процессов усиливает окислительный стресс. Тиамин может действовать как поглотитель свободных радикалов. Тиаминзависимые митохондриальные дегидрогеназные комплексы продуцируют свободные радикалы кислорода и чувствительны к окислительному стрессу. Генетические нарушения метаболизма тиамина, приводящие к неврологическим заболеваниям, можно лечить большими дозами тиамина. Хотя сам по себе тиамин не показал значительных преимуществ у пациентов с БА, имеющихся данных недостаточно. Добавление тиамина или более абсорбируемых форм тиамина к проверенным методам лечения нарушения метаболизма глюкозы при БА может повысить их эффективность.

Нарушения в тиамин-зависимых процессах могут быть правдоподобно связаны с патологией БА. В основе их связи с патофизиологией БА могут лежать кажущиеся парадоксальными свойства тиаминзависимых процессов: снижение тиаминзависимых процессов усиливает окислительный стресс. Тиамин может действовать как поглотитель свободных радикалов. Тиаминзависимые митохондриальные дегидрогеназные комплексы продуцируют свободные радикалы кислорода и чувствительны к окислительному стрессу. Генетические нарушения метаболизма тиамина, приводящие к неврологическим заболеваниям, можно лечить большими дозами тиамина. Хотя сам по себе тиамин не показал значительных преимуществ у пациентов с БА, имеющихся данных недостаточно. Добавление тиамина или более абсорбируемых форм тиамина к проверенным методам лечения нарушения метаболизма глюкозы при БА может повысить их эффективность.

Похожие статьи

Расшифровка болезни Альцгеймера по нарушенному церебральному метаболизму глюкозы: последствия для диагностических и терапевтических стратегий.

Чен З., Чжун С. Чен Зи и др. Прог Нейробиол. 2013 Сентябрь; 108: 21-43. doi: 10.1016/j.pneurobio.2013.06.004. Epub 2013 11 июля. Прог Нейробиол. 2013. PMID: 23850509 Обзор.

Витамин B1 (тиамин) и деменция.

Гибсон Г.Э., Хирш Дж.А., Фонцетти П., Джордан Б.Д., Сирио Р.Т., старейшина Дж. Гибсон Г.Э. и др. Энн Н.Ю. Академия наук. 2016 март; 1367(1):21-30. doi: 10.1111/nyas.13031. Epub 2016 11 марта. Энн Н.Ю. Академия наук. 2016. PMID: 26971083 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Взаимодействие окислительного стресса с гомеостазом тиамина способствует нейродегенерации.

Гибсон Г.Э., Чжан Х. Гибсон Г.Э. и др. Нейрохим Инт. 2002 г., май; 40 (6): 493–504. doi: 10.

1016/s0197-0186(01)00120-6.

Нейрохим Инт. 2002.

PMID: 11850106

Обзор.

1016/s0197-0186(01)00120-6.

Нейрохим Инт. 2002.

PMID: 11850106

Обзор.Аномальные тиаминзависимые процессы при болезни Альцгеймера. Уроки диабета.

Гибсон Г.Э., Хирш Дж.А., Сирио Р.Т., Джордан Б.Д., Фонцетти П., Элдер Дж. Гибсон Г.Э. и др. Мол Селл Нейроски. 2013 июль; 55:17-25. doi: 10.1016/j.mcn.2012.09.001. Epub 2012 13 сентября. Мол Селл Нейроски. 2013. PMID: 22982063 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Тиамин головного мозга, его фосфатные эфиры и его метаболизирующие ферменты при болезни Альцгеймера.

Мастрогиакома Ф., Беттендорф Л., Грисар Т., Киш С.Дж. Мастрогиакома F и соавт. Энн Нейрол. 1996 г., май; 39 (5): 585–91. doi: 10.1002/ana.410390507. Энн Нейрол. 1996. PMID: 8619543

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Быстрое и визуальное считывание витамина B1 на основе агрегации наночастиц золота, вызванной электростатическим взаимодействием.

Линь Л., Ван Дж., Лю В., Луо Й., Сяо Й., Ван Й. Лин Л. и др. RSC Adv. 22 октября 2018 г.; 8(62):35850-35854. дои: 10.1039/c8ra08153k. Электронная коллекция 2018 15 октября. RSC Adv. 2018. PMID: 35547906 Бесплатная статья ЧВК.

Биомаркеры на основе крови для диагностики и прогрессирования болезни Альцгеймера: обзор.

Вареси А., Каррара А., Пирес В.Г., Флорис В., Пьерелла Э., Савиоли Г., Прасад С., Эспозито К., Ричевути Г., Чирумболо С., Паскаль А. Вареси А. и др. Клетки. 2022 17 апреля; 11 (8): 1367. doi: 10.3390/ячейки11081367. Клетки. 2022. PMID: 35456047 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Изменения антиоксидантной активности отдельных флавоноидов и кофеина в зависимости от дозы и формы тиамина.

Пехоцкая Ю., Грамза-Михаловская А., Шимандера-Бушка К. Пехоцкая Дж. и соавт. Молекулы. 2021 3 августа; 26 (15): 4702. doi: 10,3390/молекулы26154702. Молекулы. 2021. PMID: 34361853 Бесплатная статья ЧВК.

Нейропротекторные эффекты тиамина и прекурсоров с более высокой биодоступностью: основное внимание уделяется бенфотиамину и дибензоилтиамину.

Самбон М., Уинс П., Беттендорф Л. Самбон М. и др. Int J Mol Sci. 2021 21 мая; 22 (11): 5418. дои: 10.3390/ijms22115418. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34063830 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Метаболическая дисрегуляция способствует прогрессированию болезни Альцгеймера.

Ян С, Ху И, Ван Б, Ван С, Чжан С. Ян X и др. Фронтальные нейроски.

Один лось, два… лось. Чт…

Один лось, два… лось. Чт… ..

..

1016/s0197-0186(01)00120-6.

Нейрохим Инт. 2002.

PMID: 11850106

Обзор.

1016/s0197-0186(01)00120-6.

Нейрохим Инт. 2002.

PMID: 11850106

Обзор.