Анализ крови на гемостаз, гемостазиограмма — коагулограмма крови, цена исследования

Версия для печати

В состав данного комплекса входят следующие исследования:

Гемостазиологические исследования

- Протромбин (Prothrombin), Международное нормализованное отношение, МНО (International Normalized Ratio, INR)

- Фибриноген (Fibrinogen)

- Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time)

- Тромбиновое время (Thrombin Time)

Биоматериал

Для данного исследования лаборатория принимает следующий биоматериал:

- Замороженная плазма (цитрат натрия)

Подготовка к исследованию

Взятие крови проводится натощак (не менее 8 и не более 14 ч голодания). Можно пить воду без газа. Если исследование назначается на фоне приема препаратов, влияющих на свертывание крови, необходимо отметить это в направлении.

Можно пить воду без газа. Если исследование назначается на фоне приема препаратов, влияющих на свертывание крови, необходимо отметить это в направлении.

Исследование системы гемостаза — один из самых широко применяемых тестов в современной медицине. Исследование показателей, характеризующих гемостаз (свёртывание крови), имеет большое значение в диагностике различных заболеваний (сердечнососудистая, акушерская, генетическая патология, системные заболевания, заболевания системы крови и др.), профилактике осложнений после оперативных вмешательств и др.

В программу входят основные показатели свертывающей и противосвертывающей (антикоагулянтной) системы крови.

Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, должны производиться врачом соответствующей специализации.

- Код:

-

пример

результата300006

можно сдать на дому

- Стоимость:

- org/Offer»>

При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.

1 877 р.

- + 190 р. Взятие крови

- Срок выполнения:

-

Указанный срок не включает день взятия биоматериала.

1 к.д.

результаты за 3-6 часов (CITO)

Серологическая диагностика для госпитализации

- результаты за 3-6 часов (CITO)

- Код:

- 300015

- Срок:

- 1 к.

д.

д.

Цена: 1784 р.

Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), венозная кровь

- результаты за 3-6 часов (CITO)

- Код:

- 110006

- Срок:

- 1 к.д.

Цена: 743 р.

Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка

- результаты за 3-6 часов (CITO)

- Код:

- 110101

- Срок:

д.

д.

Цена: 352 р.

Креатинин (Сreatinine)

- результаты за 3-6 часов (CITO)

- Код:

- 090004

- Срок:

- 1 к.д.

Цена: 286 р.

Мочевина (Urea)

- результаты за 3-6 часов (CITO)

- Код:

- 090005

- Срок:

- 1 к.

д.

д.

Цена: 286 р.

Показать еще

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом

Сдать анализ на гены системы гемостаза (с описанием результатов врачом- генетиком)

Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1

Комплексное исследование генетических факторов риска развития нарушений в системе свертывания крови и фолатном цикле.

Различные изменения в генах системы гемостаза и цикла обмена фолатов предрасполагают к развитию большого числа патологических состояний: инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, кровотечения, патология беременности и родов, осложнения послеоперационного периода и т.д.

Профиль включает в себя исследование основных полиморфизмов в генах системы гемостаза и фолатного цикла:

- F2 c.

*97G>A (20210 G>A; rs1799963),

*97G>A (20210 G>A; rs1799963), - F5 c.1601G>A (Arg534Gln; 1691 G>A; rs6025),

- MTHFR c.665C>T (Ala222Val; 677 C>T; rs1801133),

- MTHFR c.1286A>C (Glu429Ala; 1298 A>C; rs1801131),

- MTR c.2756A>G (Asp919Gly; rs1805087),

- MTRR c.66A>G (Ile22Met; rs1801394),

- F13 с.103G>T (I63Т; rs5985),

- FGB c.-467G>A (-455 G>А; rs1800790),

- ITGA2 c.759C>T (Phe253Phe, 807 C>T; rs1126643),

- ITGB3 c.176T>C (Leu59Pro; 1565 T>C; rs5918),

- F7 c.1238G>A (Arg353Gln; 10976 G>A; rs6046),

- PAI-1 (SERPINE1) –675 5G>4G (rs1799889).

Ген F2 кодирует аминокислотную последовательность белка протромбина. Полиморфизм F2 c.*97G>A приводит к повышенной экспрессии гена. Клинически неблагоприятный вариант полиморфизма (c.*97A) наследуется по аутосомно-доминантному типу. Наличие полиморфизма F2 c.*97G>A в гомозиготной или гетерозиготной форме значительно (в 3 и более раз, а на фоне курения — в 40 и более раз) увеличивает риск возникновения венозных тромбозов, в том числе тромбозов сосудов мозга и сердца, особенно в молодом возрасте. У пациентов-носителей данного полиморфизма повышен риск развития тромбоэмболий после хирургических вмешательств. Приём оральных контрацептивов у данной группы лиц также увеличивает риск тромбозов (относительный риск развития тромбофилии и венозной тромбоэмболии у гетерозиготных носительниц полиморфизма c.*97G>A возрастает в 16 раз).

У пациентов-носителей данного полиморфизма повышен риск развития тромбоэмболий после хирургических вмешательств. Приём оральных контрацептивов у данной группы лиц также увеличивает риск тромбозов (относительный риск развития тромбофилии и венозной тромбоэмболии у гетерозиготных носительниц полиморфизма c.*97G>A возрастает в 16 раз).

Ген F5 кодирует аминокислотную последовательность белка проакцелерина — коагуляционного фактора 5. Нуклеотидная замена c.1601G>A («мутация Лейден») приводит к аминокислотной замене аргинина на глутамин в позиции 534, что придает устойчивость активной форме проакцелерина. Клинически это проявляется рецидивирующими венозными тромбозами и тромбоэмболиями. Наличие полиморфизма в гомозиготной или гетерозиготной форме значительно (в 3 и более раз, а на фоне заместительной гормонотерапии или приема оральных контрацептивов — в 30 и более раз) увеличивает риск венозных тромбозов. Риск инфаркта миокарда увеличивается в 2 и более раз, риск развития патологии беременности (прерывание беременности, преэклампсия, хроническая плацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода) увеличивается в 3 и более раз.

Также, пациенты, являющиеся одновременно носителями полиморфизма c.*97G>A гена протромбина и «мутации Лейден», еще в большей степени подвержены риску развития тромбозов и тромбоэмболий.

Ген MTHFR кодирует аминокислотную последовательность фермента метилентетрагидрофолатредуктазы, играющего ключевую роль в метаболизме фолиевой кислоты. Полиморфизм c.665C>T гена MTHFR связан с заменой нуклеотида цитозина (С) на тимин (Т), что приводит к аминокислотной замене аланина на валин в позиции 222. Вариант c.665Т связан с четырьмя группами мультифакториальных заболеваний: сердечно-сосудистыми, дефектами развития плода, колоректальной аденомой и раком молочной железы и яичников. У женщин с генотипом c.665Т/Т дефицит фолиевой кислоты во время беременности может приводить к порокам развития плода, в том числе незаращению нервной трубки. Неблагоприятное воздействие варианта c.665Т- зависит от внешних факторов: низкого содержания в пище фолатов, курения, приема алкоголя. Сочетание генотипа c. 665Т/Т и папилломавирусной инфекции увеличивает риск цервикальной дисплазии. Назначение препаратов фолиевой кислоты может значительно снизить негативное влияние данного варианта полиморфизма.

665Т/Т и папилломавирусной инфекции увеличивает риск цервикальной дисплазии. Назначение препаратов фолиевой кислоты может значительно снизить негативное влияние данного варианта полиморфизма.

Полиморфизм MTHFR c.1286A>C связан с точечной заменой нуклеотида аденина (А) на цитозин (С), что приводит к замене аминокислотного остатка глутаминовой кислоты на аланин в позиции 429, относящейся к регулирующей области молекулы фермента. При наличии данного полиморфизма отмечается снижение активности фермента MTHFR. Это снижение обычно не сопровождается изменением уровня гомоцистеина в плазме крови у носителей дикого варианта полиморфизма c.665C>T, однако сочетание аллельного варианта* c.1286C с аллелем c.665T приводит к снижению уровня фолиевой кислоты и соответствует по своему эффекту гомозиготному состоянию MTHFR c.665Т/T. При этом риск развития дефектов нервной трубки повышается в 2 раза. Жизнеспособность плодов, имеющих одновременно оба полиморфных варианта, также снижена.

Ген MTR кодирует аминокислотную последовательность фермента метионин синтазы. Полиморфизм c.2756A>G связан с аминокислотной заменой (аспарагиновой кислоты на глицин) в молекуле фермента. В результате этой замены функциональная активность фермента изменяется, что приводит к повышению риска формирования пороков развития у плода. Влияние полиморфизма усугубляется повышенным уровнем гомоцистеина.

Полиморфизм c.2756A>G связан с аминокислотной заменой (аспарагиновой кислоты на глицин) в молекуле фермента. В результате этой замены функциональная активность фермента изменяется, что приводит к повышению риска формирования пороков развития у плода. Влияние полиморфизма усугубляется повышенным уровнем гомоцистеина.

Ген MTRR кодирует аминокислотную последовательность фермента редуктазы метионинсинтазы. Полиморфизм c.66A>G связан с аминокислотной заменой в молекуле фермента. В результате этой замены функциональная активность фермента снижается, что приводит к повышению риска развития дефектов нервной трубки у плода. Влияние полиморфизма усугубляется дефицитом витамина В12. При сочетании полиморфизма c.66A>G гена MTRR с полиморфизмом c.665C>T в гене MTHFR риск spina bifida увеличивается. Полиморфизм c.66A>G гена MTRR усиливает гипергомоцистеинемию, вызываемую полиморфизмом c.665C>T в гене MTHFR.

Ген фибриназы (F13) кодирует синтез трансглютаминазы, участвующей в стабилизации фибринового сгустка и в формировании соединительной ткани. Аллельные варианты с.103G/Т и с.103Т/Т приводят к снижению уровня трансглютаминазы с образованием сетчатой структуры фибрина с более тонкими волокнами, меньшими порами, и изменением характеристик проникновения, которое в сочетании с другими факторами риска ассоциируется с возможным риском внутричерепных кровоизлияний и кровотечений из внутренних органов, а также привычным невынашиванием беременности. При этом аллельный вариант с.103Т может выступать в роли протективного фактора в отношении инфаркта миокарда и венозных тромбозов.

Аллельные варианты с.103G/Т и с.103Т/Т приводят к снижению уровня трансглютаминазы с образованием сетчатой структуры фибрина с более тонкими волокнами, меньшими порами, и изменением характеристик проникновения, которое в сочетании с другими факторами риска ассоциируется с возможным риском внутричерепных кровоизлияний и кровотечений из внутренних органов, а также привычным невынашиванием беременности. При этом аллельный вариант с.103Т может выступать в роли протективного фактора в отношении инфаркта миокарда и венозных тромбозов.

Ген FGB кодирует β-цепь фибриногена, являющегося предшественником фибрина. Аллельный вариант c.-467А обусловливает усиленную транскрипцию гена и может приводить к увеличению уровня фибриногена в крови и повышению вероятности образования тромбов при наличии дополнительных факторов риска. Гетерозиготный вариант c.-467G/А связывают с повышенным риском ишемического инсульта и лакунарными инфарктами церебральных сосудов. Гомозиготный вариант c.-467A/А связывают с повышенным риском инфаркта миокарда.

Ген гликопротеина Gp1a (ITGA2) кодирует синтез альфа-2-субъединицы интегринов – специализированных рецепторов тромбоцитов. Аллельный вариант c.759Т вызывает изменение первичной структуры субъединицы и свойств рецепторов. При гетерозиготном (c.759C/T) варианте отмечается увеличение скорости адгезии тромбоцитов к коллагену I типа, что может приводить к повышенному риску тромбофилии, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. Аллельный вариант c.759Т связывают со случаями резистентности к аспирину. Помимо этого, при гомозиготном (c.759Т/T) варианте значительно увеличивается количество рецепторов на поверхности тромбоцитов. В совокупности, при гомозиготном варианте данного полиморфизма значительно повышен риск тромбофилии, инфаркта миокарда и развития других острых эпизодов тромбообразования в возрасте до 50 лет, даже по сравнению с гетерозиготным вариантом.

Ген гликопротеина Gp3a (ITGB3) кодирует синтез бета-3 цепи интегринового комплекса GP2b\3a, участвующего в разнообразных межклеточных взаимодействиях (адгезии и сигнализации).

Аллельный вариант c.176С (гетерозигота c.176T/C) обусловливает повышенную адгезию тромбоцитов и может приводить к увеличению риска развития острого коронарного синдрома, а также связан с синдромом привычного невынашивания беременности. Гомозиготный вариант c.176С/C обусловливает повышенную адгезию тромбоцитов и может приводить к значительному увеличению риска развития острого коронарного синдрома в возрасте до 50 лет. У лиц с полиморфными аллельными вариантами часто отмечается пониженная эффективность аспирина.

Аллельный вариант c.1238A (гетерозигота c.1238G/A и гомозигота c.1238А/A) гена F7 приводит к понижению экспрессии гена и снижению уровня фактора 7 в крови, рассматривается как протективный маркёр в отношении развития тромбозов и инфаркта миокарда.

Ген ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) кодирует белок-антагонист тканевого и урокиназного активатора плазминогена. Преобладающим в популяции вариантом исследуемого полиморфизма является гетерозиготный вариант -675 5G/4G. В связи с этим данный полиморфизм самостоятельного диагностического значения не имеет, эффект возможно оценить в сочетании с другими факторами предрасполагающими к развитию патологии (например в сочетании с FGB c.-467A). Аллельный вариант -675 4G сопровождается большей активностью гена, чем -675 5G, что обусловливает более высокую концентрацию PAI-1 и уменьшение активности противосвёртывающей системы. Гомозигота -675 4G/4G ассоциирована с повышением риска тромбообразования, преэклампсии, нарушением функции плаценты и самопроизвольного прерывания беременности.

В связи с этим данный полиморфизм самостоятельного диагностического значения не имеет, эффект возможно оценить в сочетании с другими факторами предрасполагающими к развитию патологии (например в сочетании с FGB c.-467A). Аллельный вариант -675 4G сопровождается большей активностью гена, чем -675 5G, что обусловливает более высокую концентрацию PAI-1 и уменьшение активности противосвёртывающей системы. Гомозигота -675 4G/4G ассоциирована с повышением риска тромбообразования, преэклампсии, нарушением функции плаценты и самопроизвольного прерывания беременности.

*Примечание: иногда в научной литературе при описании однонуклеотидных замен, характерных для генных полиморфизмов, встречается термин «мутантный аллель». Это терминологическая неточность, так как в классической генетике термин «мутантный аллель» традиционно рассматривается как синоним термина «мутация». При мутациях, как известно, изменение структуры гена приводит к образованию (экспрессии) нефункциональных белков и к неизбежному развитию наследственного заболевания. При полиморфизмах изменение в структуре гена приводит лишь к появлению белков с немного изменёнными физико-химическими свойствами. Такие изменения, как известно, проявляют себя при воздействии на организм различных факторов внешней среды или при изменении функционального состояния организма человека. И только в таких ситуациях функционирование белков со структурными особенностями может, либо способствовать ускорению развития заболевания, либо, напротив, тормозить формирование патологических процессов. Поэтому, на наш взгляд, для разграничения изменений в генах столь очень похожих структурно, но приводящих к несоизмеримо разным последствиям для организма, корректнее в отношении генных полиморфизмов применять понятие «аллельный вариант гена», а не «мутантный аллель».

При полиморфизмах изменение в структуре гена приводит лишь к появлению белков с немного изменёнными физико-химическими свойствами. Такие изменения, как известно, проявляют себя при воздействии на организм различных факторов внешней среды или при изменении функционального состояния организма человека. И только в таких ситуациях функционирование белков со структурными особенностями может, либо способствовать ускорению развития заболевания, либо, напротив, тормозить формирование патологических процессов. Поэтому, на наш взгляд, для разграничения изменений в генах столь очень похожих структурно, но приводящих к несоизмеримо разным последствиям для организма, корректнее в отношении генных полиморфизмов применять понятие «аллельный вариант гена», а не «мутантный аллель».

1.3 – Гомеостаз – Введение в физиологию животных

Содержание этой главы было адаптировано из открытого учебника Concepts of Biology-1st Canadian Edition Чарльза Молнара и Джейн Гейр (глава 11.1 — Гомеостаз и осморегуляция) и открытого учебника Anatomy and Physiology (глава 1. 5 — Гомеостаз).

5 — Гомеостаз).

| 1.3. Дайте общее описание и несколько примеров гомеостаза. |

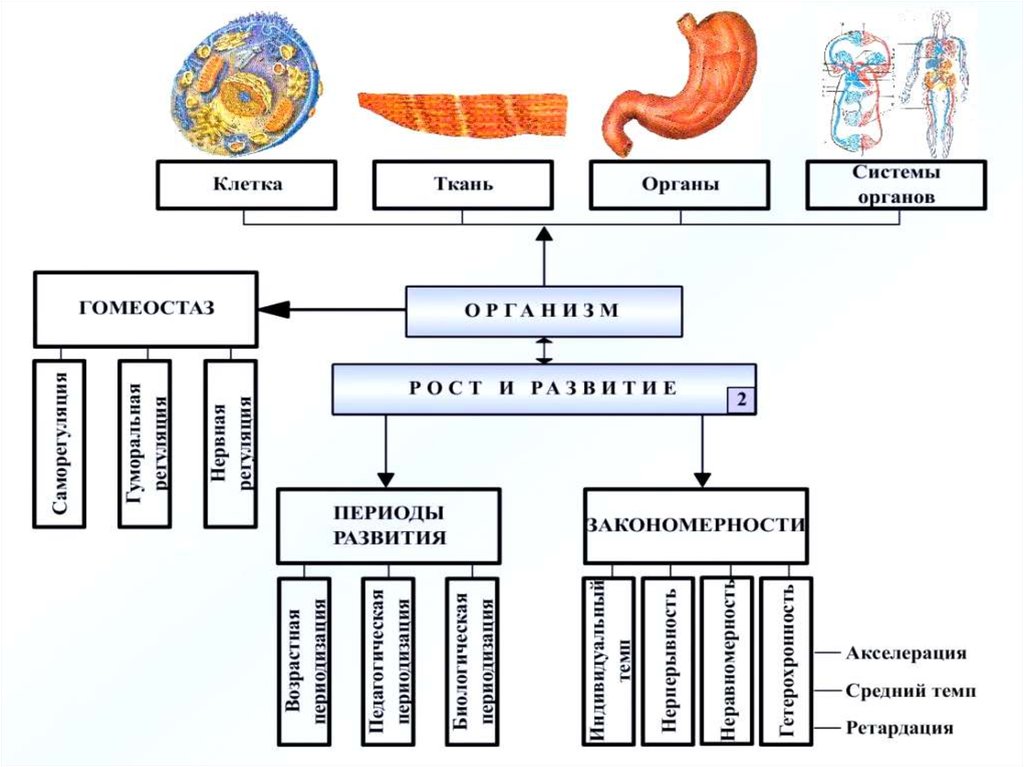

Для нормального функционирования клеткам требуются соответствующие условия, такие как правильная температура, pH и соответствующая концентрация различных химических веществ. Однако эти условия могут меняться от одного момента к другому. Организмы способны поддерживать внутренние условия в узком диапазоне практически постоянно, несмотря на изменения окружающей среды, за счет гомеостаза (дословно «устойчивое состояние»). Например, организму необходимо регулировать температуру тела посредством процесса терморегуляции. Организмы, живущие в холодном климате, такие как белый медведь, имеют структуру тела, которая помогает им выдерживать низкие температуры и сохранять тепло тела. Структуры, которые помогают в этом типе изоляции, включают мех, перья, ворвань и жир. В жарком климате у организмов есть методы (например, потоотделение у людей или тяжелое дыхание у собак), которые помогают им сбрасывать избыточное тепло тела.

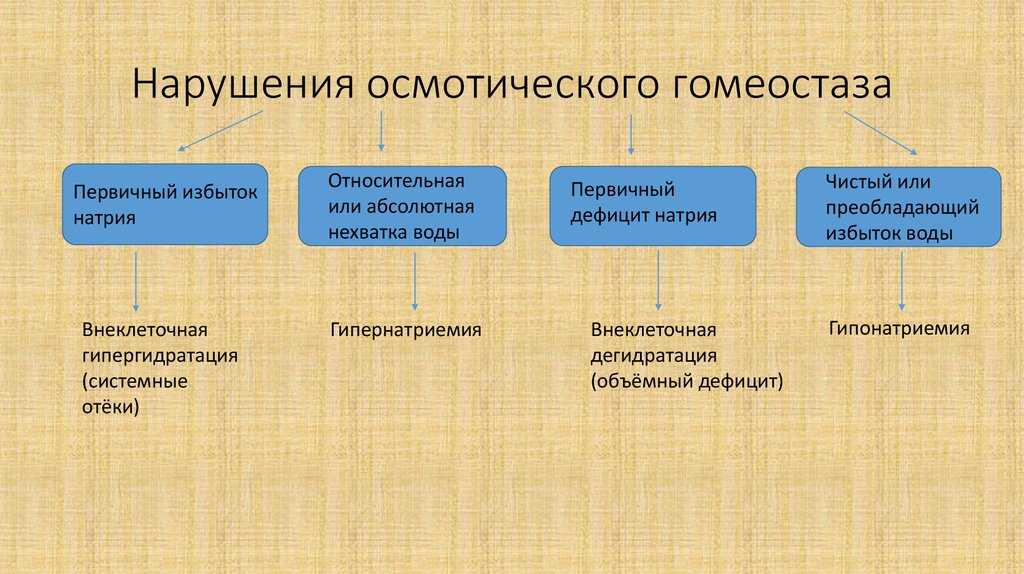

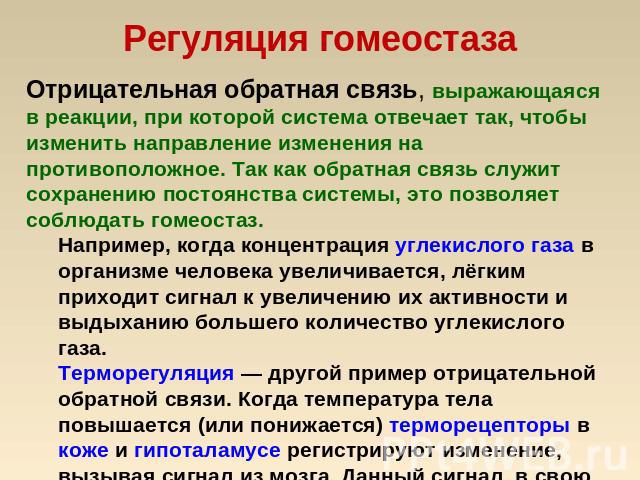

Гомеостаз относится к относительно стабильному состоянию внутри тела животного. Органы и системы органов животных постоянно приспосабливаются к внутренним и внешним изменениям, чтобы поддерживать это устойчивое состояние. Примерами внутренних состояний, поддерживаемых гомеостатически, являются уровень глюкозы в крови, температура тела, уровень кальция в крови. Эти условия остаются стабильными из-за физиологических процессов, которые приводят к отрицательной обратной связи. Если уровень глюкозы или кальция в крови повышается, это посылает сигнал органам, ответственным за снижение уровня глюкозы или кальция в крови. Сигналы, восстанавливающие нормальный уровень, являются примерами отрицательной обратной связи. Когда гомеостатические механизмы выходят из строя, результаты могут быть неблагоприятными для животного. Гомеостатические механизмы удерживают тело в динамическом равновесии, постоянно приспосабливаясь к изменениям, с которыми сталкиваются системы организма. Даже внешне неактивное животное поддерживает это гомеостатическое равновесие. Двумя примерами факторов, которые регулируются гомеостатически, являются температура и содержание воды. Процессы, поддерживающие гомеостаз этих двух факторов, называются терморегуляцией и осморегуляцией.

Двумя примерами факторов, которые регулируются гомеостатически, являются температура и содержание воды. Процессы, поддерживающие гомеостаз этих двух факторов, называются терморегуляцией и осморегуляцией.

Целью гомеостаза является поддержание равновесия вокруг определенного значения какого-либо аспекта тела или его клеток, называемого заданной точкой. Несмотря на нормальные отклонения от заданной точки, системы организма обычно пытаются вернуться к этой точке. Изменение внутренней или внешней среды называется раздражителем и улавливается рецептором; реакция системы заключается в корректировке действий системы таким образом, чтобы значение возвращалось к заданному значению. Например, если тело становится слишком теплым, вносятся коррективы, чтобы охладить животное. Если уровень глюкозы в крови повышается после еды, вносятся коррективы, чтобы снизить его и доставить питательное вещество в ткани, которые в нем нуждаются, или сохранить его для последующего использования.

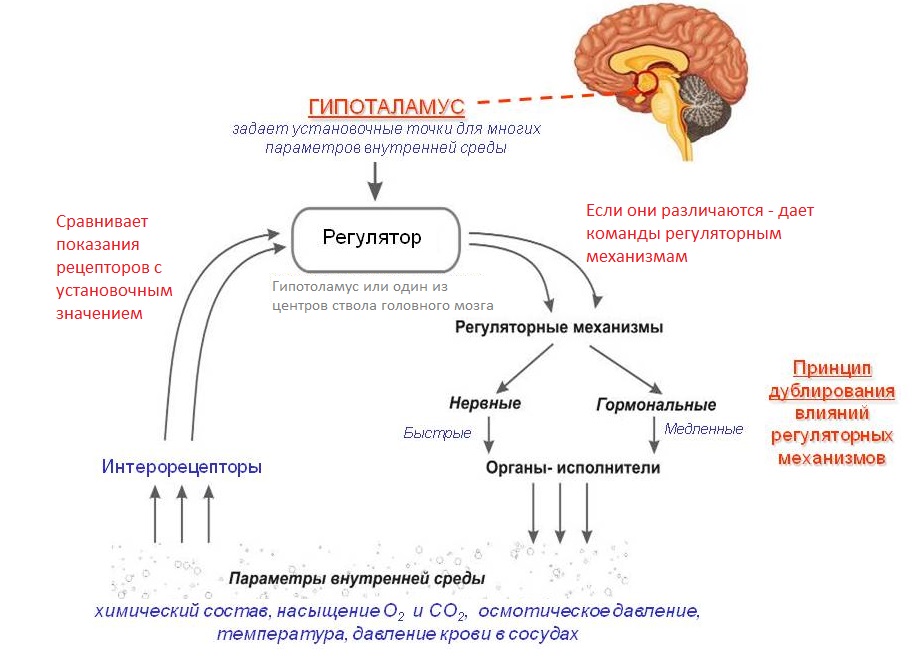

Когда в окружающей среде животного происходит изменение, необходимо произвести корректировку, чтобы внутренняя среда тела и клеток оставалась стабильной. Рецептор, воспринимающий изменения в окружающей среде, является частью механизма обратной связи. Стимул — температура, уровень глюкозы или кальция — обнаруживается рецептором. Рецептор посылает информацию в центр управления, часто в мозг, который передает соответствующие сигналы эффекторному органу, способному вызвать соответствующее изменение, либо вверх, либо вниз, в зависимости от информации, которую посылал датчик.

Рецептор, воспринимающий изменения в окружающей среде, является частью механизма обратной связи. Стимул — температура, уровень глюкозы или кальция — обнаруживается рецептором. Рецептор посылает информацию в центр управления, часто в мозг, который передает соответствующие сигналы эффекторному органу, способному вызвать соответствующее изменение, либо вверх, либо вниз, в зависимости от информации, которую посылал датчик.

Терморегуляция

Животных можно разделить на две группы: те, у которых поддерживается постоянная температура тела при различных температурах окружающей среды, и те, у которых температура тела такая же, как и у их окружающей среды, и, таким образом, изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Эктотермами называются животные, у которых нет внутреннего контроля температуры тела. Температура тела этих организмов, как правило, аналогична температуре окружающей среды, хотя отдельные организмы могут делать то, что поддерживает температуру их тел немного ниже или выше температуры окружающей среды. Это может включать в себя закапывание под землю в жаркий день или отдых на солнце в холодный день. Эктотермы были названы хладнокровными, термин, который может не относиться к животным в пустыне с очень теплой температурой тела.

Это может включать в себя закапывание под землю в жаркий день или отдых на солнце в холодный день. Эктотермы были названы хладнокровными, термин, который может не относиться к животным в пустыне с очень теплой температурой тела.

Животное, поддерживающее постоянную температуру тела перед лицом изменений окружающей среды, называется эндотермом. Эти животные способны поддерживать уровень активности, недоступный экзотермическим животным, потому что они генерируют внутреннее тепло, которое поддерживает их клеточные процессы в оптимальном режиме, даже когда окружающая среда холодная.

| Посмотрите это видео канала Discovery о терморегуляции, чтобы увидеть иллюстрации этого процесса у различных животных. |

Животные сохраняют или рассеивают тепло различными способами. Эндотермические животные имеют некоторую изоляцию. У них есть мех, жир или перья. Животные с густым мехом или перьями создают изолирующий слой воздуха между кожей и внутренними органами. Белые медведи и тюлени живут и плавают в условиях минусовой температуры и при этом поддерживают постоянную теплую температуру тела. Песец, например, использует свой пушистый хвост в качестве дополнительной теплоизоляции, когда ложится спать в холодную погоду. Млекопитающие могут увеличивать выработку тепла телом, дрожа, что является непроизвольным увеличением мышечной активности. Кроме того, мышцы, поднимающие волоски, могут сокращаться, заставляя отдельные волосы вставать дыбом, когда человеку холодно. Это увеличивает изолирующий эффект волос. Люди сохраняют эту реакцию, которая не оказывает ожидаемого эффекта на наши относительно безволосые тела; вместо этого он вызывает «мурашки по коже». Млекопитающие также используют слои жира в качестве изоляции. Потеря значительного количества жира в организме ставит под угрозу способность человека сохранять тепло.

Белые медведи и тюлени живут и плавают в условиях минусовой температуры и при этом поддерживают постоянную теплую температуру тела. Песец, например, использует свой пушистый хвост в качестве дополнительной теплоизоляции, когда ложится спать в холодную погоду. Млекопитающие могут увеличивать выработку тепла телом, дрожа, что является непроизвольным увеличением мышечной активности. Кроме того, мышцы, поднимающие волоски, могут сокращаться, заставляя отдельные волосы вставать дыбом, когда человеку холодно. Это увеличивает изолирующий эффект волос. Люди сохраняют эту реакцию, которая не оказывает ожидаемого эффекта на наши относительно безволосые тела; вместо этого он вызывает «мурашки по коже». Млекопитающие также используют слои жира в качестве изоляции. Потеря значительного количества жира в организме ставит под угрозу способность человека сохранять тепло.

Эктотермы и эндотермы используют свою систему кровообращения для поддержания температуры тела. Вазодилатация, открытие артерий к коже за счет расслабления их гладкой мускулатуры, приносит больше крови и тепла к поверхности тела, способствуя излучению и испарительной потере тепла, охлаждая тело. Вазоконстрикция, сужение кровеносных сосудов к коже за счет сокращения их гладких мышц, уменьшает кровоток в периферических кровеносных сосудах, направляя кровь к центру и жизненно важным органам, сохраняя тепло. У некоторых животных есть приспособления к их системе кровообращения, которые позволяют им передавать тепло от артерий к венам, которые текут рядом друг с другом, согревая кровь, возвращающуюся к сердцу. Это называется противоточным теплообменом; препятствует охлаждению сердца и других внутренних органов холодной венозной кровью. Противоточная адаптация встречается у дельфинов, акул, костистых рыб, пчел и колибри.

Вазоконстрикция, сужение кровеносных сосудов к коже за счет сокращения их гладких мышц, уменьшает кровоток в периферических кровеносных сосудах, направляя кровь к центру и жизненно важным органам, сохраняя тепло. У некоторых животных есть приспособления к их системе кровообращения, которые позволяют им передавать тепло от артерий к венам, которые текут рядом друг с другом, согревая кровь, возвращающуюся к сердцу. Это называется противоточным теплообменом; препятствует охлаждению сердца и других внутренних органов холодной венозной кровью. Противоточная адаптация встречается у дельфинов, акул, костистых рыб, пчел и колибри.

Некоторые экзотермические животные используют изменения в своем поведении, чтобы регулировать температуру тела. Они просто ищут более прохладные места в самое жаркое время дня в пустыне, чтобы не перегреться. Те же самые животные могут забираться на скалы вечером, чтобы согреться холодной ночью в пустыне, прежде чем войти в свои норы.

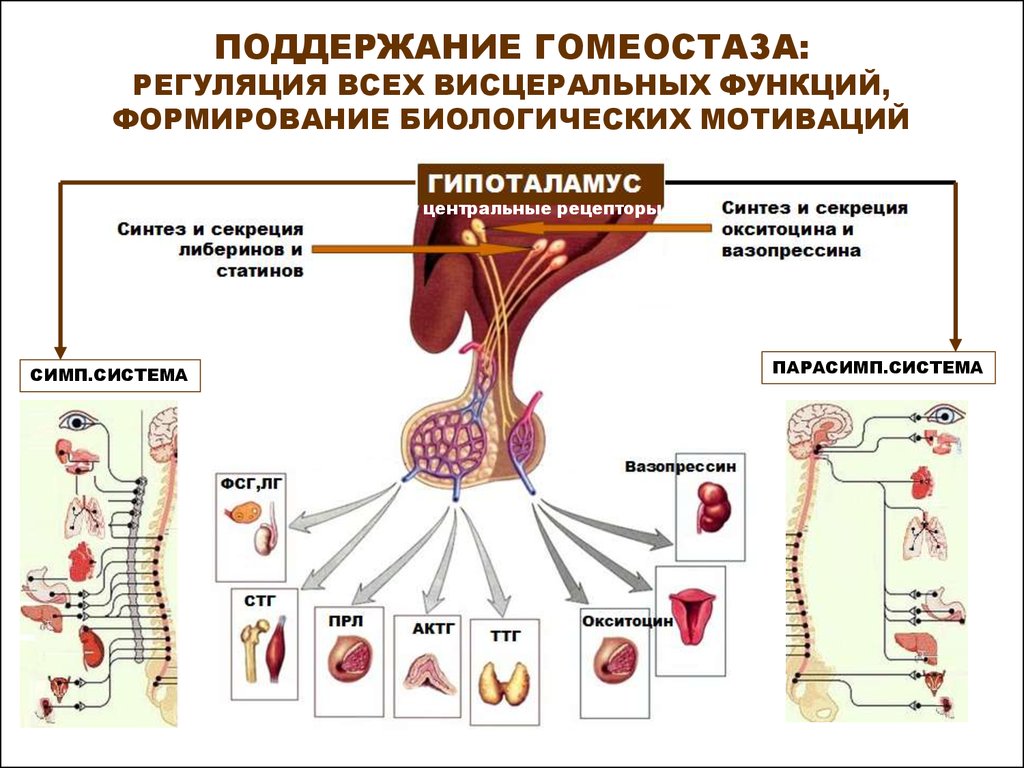

Терморегуляция координируется нервной системой (рис. 1.2). Процессы терморегуляции сосредоточены в гипоталамусе развитого мозга животных. Гипоталамус поддерживает заданную температуру тела посредством рефлексов, которые вызывают вазодилатацию или вазоконстрикцию, а также озноб или потоотделение. Симпатическая нервная система, находящаяся под контролем гипоталамуса, направляет реакции, которые вызывают изменения в снижении или повышении температуры, которые возвращают тело к заданной точке. В некоторых случаях уставка может быть скорректирована. Во время инфекции вырабатываются соединения, называемые пирогенами, которые циркулируют в гипоталамусе, устанавливая термостат на более высокое значение. Это позволяет температуре тела повышаться до новой точки гомеостатического равновесия, что обычно называют лихорадкой. Увеличение температуры тела делает тело менее оптимальным для роста бактерий и увеличивает активность клеток, чтобы они могли лучше бороться с инфекцией.

1.2). Процессы терморегуляции сосредоточены в гипоталамусе развитого мозга животных. Гипоталамус поддерживает заданную температуру тела посредством рефлексов, которые вызывают вазодилатацию или вазоконстрикцию, а также озноб или потоотделение. Симпатическая нервная система, находящаяся под контролем гипоталамуса, направляет реакции, которые вызывают изменения в снижении или повышении температуры, которые возвращают тело к заданной точке. В некоторых случаях уставка может быть скорректирована. Во время инфекции вырабатываются соединения, называемые пирогенами, которые циркулируют в гипоталамусе, устанавливая термостат на более высокое значение. Это позволяет температуре тела повышаться до новой точки гомеостатического равновесия, что обычно называют лихорадкой. Увеличение температуры тела делает тело менее оптимальным для роста бактерий и увеличивает активность клеток, чтобы они могли лучше бороться с инфекцией.

Вопрос 1.5 При разрушении бактерий лейкоцитами в кровь выделяются пирогены. |

| Вопрос 1.6 Что такое гомеостаз? |

| Вопрос 1.7 Опишите терморегуляторную гомеостатическую петлю. |

| Вопрос 1.8 Опишите осморегуляторную гомеостатическую петлю. |

Примеры поддержания гомеостаза посредством отрицательной обратной связи

Отрицательный отзыв — это механизм, который устраняет отклонение от заданного значения. Следовательно, отрицательная обратная связь поддерживает параметры тела в пределах их нормального диапазона. Поддержание гомеостаза с помощью отрицательной обратной связи постоянно происходит во всем теле, и поэтому понимание отрицательной обратной связи имеет фундаментальное значение для понимания физиологии человека. Система отрицательной обратной связи состоит из трех основных компонентов (рис. 1.3а). Датчик , также называемый рецептором, является компонентом системы обратной связи, которая отслеживает физиологическое значение. Это значение сообщается в центр управления. центр управления — это компонент системы обратной связи, который сравнивает значение с нормальным диапазоном. Если значение слишком сильно отклоняется от заданного значения, центр управления активирует эффектор. Эффектор представляет собой компонент в системе обратной связи, который вызывает изменение, изменяющее ситуацию на противоположное и возвращающее значение в нормальный диапазон.

Поддержание гомеостаза с помощью отрицательной обратной связи постоянно происходит во всем теле, и поэтому понимание отрицательной обратной связи имеет фундаментальное значение для понимания физиологии человека. Система отрицательной обратной связи состоит из трех основных компонентов (рис. 1.3а). Датчик , также называемый рецептором, является компонентом системы обратной связи, которая отслеживает физиологическое значение. Это значение сообщается в центр управления. центр управления — это компонент системы обратной связи, который сравнивает значение с нормальным диапазоном. Если значение слишком сильно отклоняется от заданного значения, центр управления активирует эффектор. Эффектор представляет собой компонент в системе обратной связи, который вызывает изменение, изменяющее ситуацию на противоположное и возвращающее значение в нормальный диапазон.

(а) Петля отрицательной обратной связи состоит из четырех основных частей. (б) Температура тела регулируется отрицательной обратной связью.

(а) Петля отрицательной обратной связи состоит из четырех основных частей. (б) Температура тела регулируется отрицательной обратной связью. Чтобы привести систему в движение, стимул должен вывести физиологический параметр за пределы его нормального диапазона (то есть за пределы гомеостаза). Этот стимул «услышан» определенным датчиком. Например, при контроле уровня глюкозы в крови специфические эндокринные клетки поджелудочной железы обнаруживают избыток глюкозы (стимул) в кровотоке. Эти бета-клетки поджелудочной железы реагируют на повышенный уровень глюкозы в крови, высвобождая гормон инсулин в кровоток. Инсулин дает сигнал скелетным мышечным волокнам, жировым клеткам (адипоцитам) и клеткам печени поглощать избыток глюкозы, удаляя ее из кровотока. По мере того, как концентрация глюкозы в кровотоке падает, уменьшение концентрации — фактическая отрицательная обратная связь — обнаруживается альфа-клетками поджелудочной железы, и выделение инсулина прекращается. Это предотвращает дальнейшее падение уровня сахара в крови ниже нормального диапазона.

У людей есть аналогичная система обратной связи регулирования температуры, которая работает, способствуя либо потере тепла, либо увеличению тепла (рис. 1.3b). Когда центр регуляции температуры мозга получает данные от датчиков, указывающие на то, что температура тела превышает нормальный диапазон, он стимулирует группу клеток мозга, называемую «центром потери тепла». Эта стимуляция имеет три основных эффекта:

- Кровеносные сосуды в коже начинают расширяться, позволяя большему количеству крови из ядра тела течь к поверхности кожи, позволяя теплу излучаться в окружающую среду.

- По мере увеличения притока крови к коже активируются потовые железы, увеличивая их выработку. Когда пот испаряется с поверхности кожи в окружающий воздух, он уносит с собой тепло.

- Увеличивается глубина дыхания, человек может дышать через открытый рот, а не через носовые ходы. Это еще больше увеличивает потерю тепла из легких.

Напротив, активация центра накопления тепла в мозге под воздействием холода снижает приток крови к коже, а кровь, возвращающаяся из конечностей, направляется в сеть глубоких вен. Такое расположение улавливает тепло ближе к ядру тела и ограничивает потери тепла. Если потеря тепла серьезна, мозг запускает усиление случайных сигналов к скелетным мышцам, заставляя их сокращаться и вызывая дрожь. Сокращения мышц при дрожи выделяют тепло при расходовании АТФ. Мозг запускает щитовидную железу в эндокринной системе для высвобождения гормона щитовидной железы, который увеличивает метаболическую активность и выработку тепла в клетках по всему телу. Мозг также сигнализирует надпочечникам о высвобождении эпинефрина (адреналина), гормона, вызывающего расщепление гликогена на глюкозу, которую можно использовать в качестве источника энергии. Распад гликогена на глюкозу также приводит к усилению метаболизма и выработке тепла.

Такое расположение улавливает тепло ближе к ядру тела и ограничивает потери тепла. Если потеря тепла серьезна, мозг запускает усиление случайных сигналов к скелетным мышцам, заставляя их сокращаться и вызывая дрожь. Сокращения мышц при дрожи выделяют тепло при расходовании АТФ. Мозг запускает щитовидную железу в эндокринной системе для высвобождения гормона щитовидной железы, который увеличивает метаболическую активность и выработку тепла в клетках по всему телу. Мозг также сигнализирует надпочечникам о высвобождении эпинефрина (адреналина), гормона, вызывающего расщепление гликогена на глюкозу, которую можно использовать в качестве источника энергии. Распад гликогена на глюкозу также приводит к усилению метаболизма и выработке тепла.

| Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о концентрации воды в организме. |

Концентрация воды в организме имеет решающее значение для нормального функционирования. Тело человека сохраняет очень жесткий контроль над уровнем воды без сознательного контроля со стороны человека. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о концентрации воды в организме. Какой орган в первую очередь контролирует количество воды в организме?

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о концентрации воды в организме. Какой орган в первую очередь контролирует количество воды в организме?

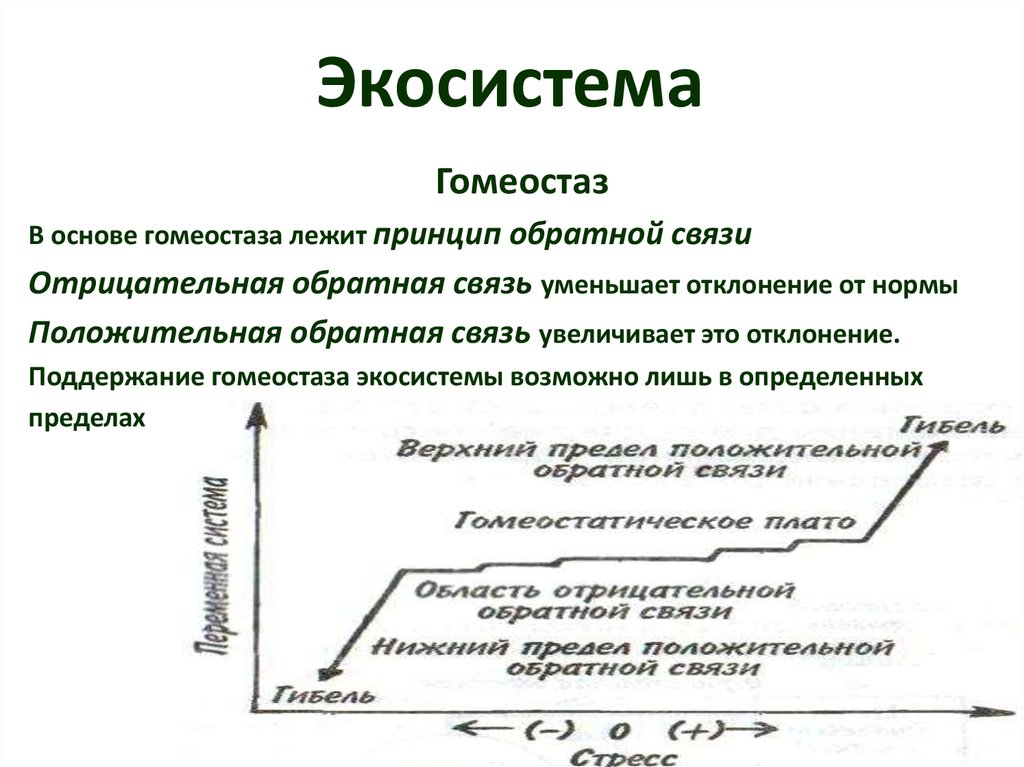

Примеры поддержания гомеостаза с помощью положительной обратной связи

Положительная обратная связь усиливает изменение физиологического состояния организма, а не обращает его вспять. Отклонение от нормального диапазона приводит к большим изменениям, и система отдаляется от нормального диапазона. Положительная обратная связь в организме нормальна только тогда, когда есть определенная конечная точка. Роды и реакция организма на кровопотерю — два примера положительной обратной связи, которая является нормальной, но активируется только при необходимости.

Роды в срок являются примером ситуации, в которой сохранение существующего состояния организма нежелательно. Для изгнания ребенка в конце беременности требуются огромные изменения в организме матери. И события родов, однажды начавшись, должны быстро развиваться до завершения, иначе жизни матери и ребенка угрожает опасность. Экстремальная мышечная работа при родах является результатом системы положительной обратной связи (рис. 1.4).

Экстремальная мышечная работа при родах является результатом системы положительной обратной связи (рис. 1.4).

Первые схватки (стимул) подталкивают ребенка к шейке (самой нижней части матки). Шейка матки содержит чувствительные к растяжению нервные клетки, которые контролируют степень растяжения (сенсоры). Эти нервные клетки посылают сообщения в мозг, который, в свою очередь, заставляет гипофиз в основании мозга выделять гормон окситоцин в кровоток. Окситоцин вызывает более сильные сокращения гладких мышц матки (эффекторов), проталкивая ребенка дальше по родовым путям. Это вызывает еще большее растяжение шейки матки. Цикл растяжения, выброса окситоцина и все более сильных сокращений прекращается только с рождением ребенка. В этот момент растяжение шейки матки прекращается, прекращая выброс окситоцина.

Второй пример положительной обратной связи сосредоточен на устранении экстремальных повреждений тела. После проникающего ранения самой непосредственной угрозой является чрезмерная кровопотеря. Меньшая циркуляция крови означает снижение артериального давления и снижение перфузии (проникновения крови) в мозг и другие жизненно важные органы. Если перфузия сильно снижена, жизненно важные органы отключаются, и человек умирает. Организм реагирует на эту возможную катастрофу выбросом в поврежденную стенку кровеносного сосуда веществ, запускающих процесс свертывания крови. По мере того, как происходит каждый этап свертывания крови, он стимулирует высвобождение большего количества свертывающих веществ. Это ускоряет процессы свертывания крови и запечатывания поврежденного участка. Свертывание происходит в локальной области благодаря строго контролируемой доступности белков свертывания крови. Это адаптивный, спасительный каскад событий.

Вопрос 1. 9 9 После того, как вы пообедали, нервные клетки в желудке реагируют на растяжение (стимул), вызванное едой. Они передают эту информацию ________. |

| Вопрос 1.10 Раздражение центра теплоотдачи вызывает ________. |

| Вопрос 1.11 Что из нижеперечисленного является примером нормального физиологического процесса, в котором используется петля положительной обратной связи? |

Вопрос 1. 12 12Определите четыре компонента петли отрицательной обратной связи и объясните, что произойдет, если секреция химического вещества в организме, контролируемая системой отрицательной обратной связи, станет слишком большой. |

| Вопрос 1.13 Какие регулирующие процессы задействовал бы ваш организм, если бы вы оказались в ловушке из-за метели в неотапливаемой неизолированной хижине в лесу? |

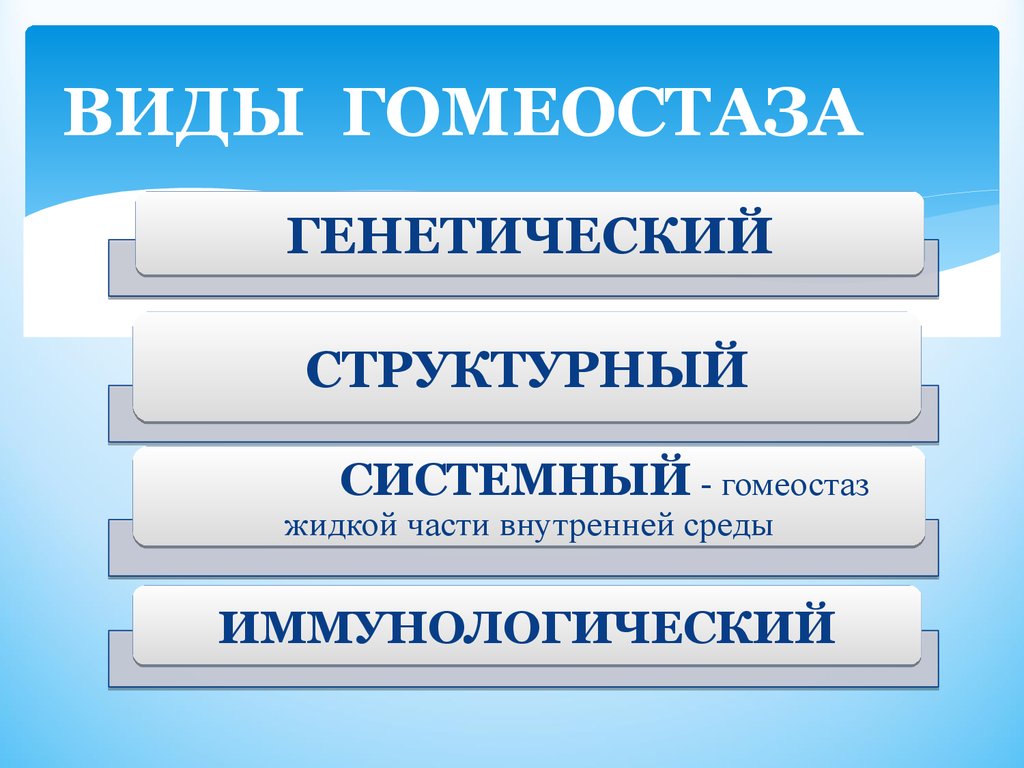

Гомеостаз | Биология I

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

- Давать определение гомеостаза

- Опишите факторы, влияющие на гомеостаз

- Обсудите механизмы положительной и отрицательной обратной связи, используемые в гомеостазе

- Опишите терморегуляцию эндотермических и экзотермических животных

Органы и системы органов животных постоянно приспосабливаются к внутренним и внешним изменениям посредством процесса, называемого гомеостазом («устойчивое состояние»). Эти изменения могут быть в уровне глюкозы или кальция в крови или во внешней температуре. Гомеостаз означает поддержание динамического равновесия в организме. Он динамичен, потому что постоянно приспосабливается к изменениям, с которыми сталкиваются системы организма. Это равновесие, потому что функции тела удерживаются в определенных пределах. Даже внешне неактивное животное поддерживает это гомеостатическое равновесие.

Эти изменения могут быть в уровне глюкозы или кальция в крови или во внешней температуре. Гомеостаз означает поддержание динамического равновесия в организме. Он динамичен, потому что постоянно приспосабливается к изменениям, с которыми сталкиваются системы организма. Это равновесие, потому что функции тела удерживаются в определенных пределах. Даже внешне неактивное животное поддерживает это гомеостатическое равновесие.

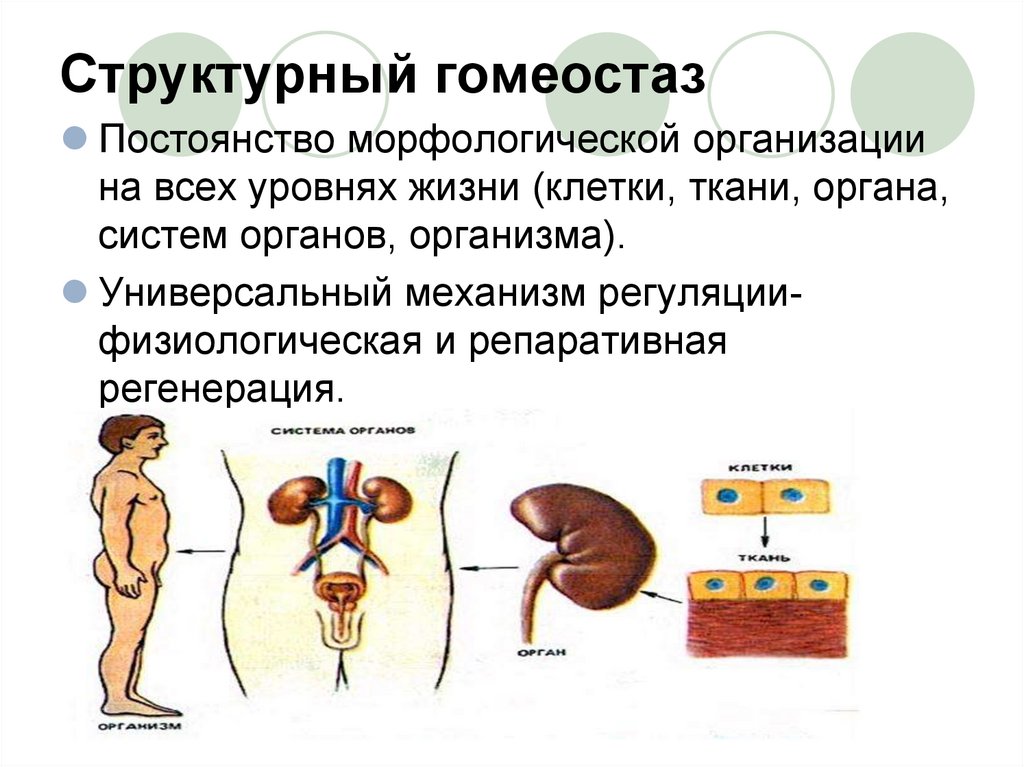

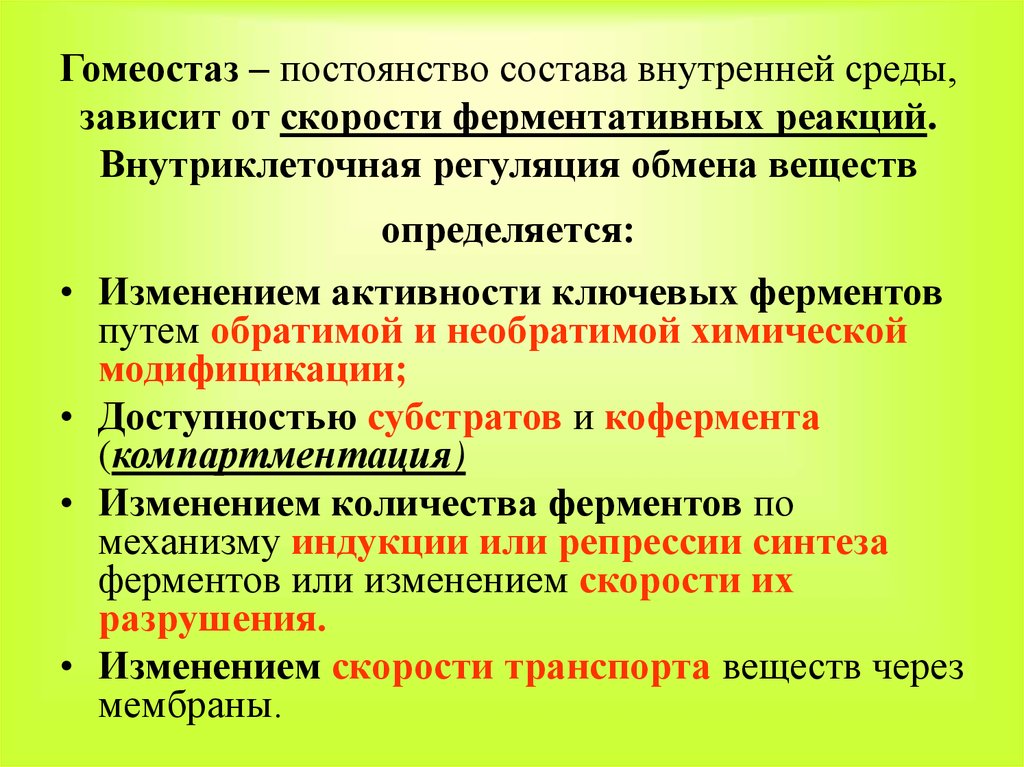

Гомеостатический процесс

Целью гомеостаза является поддержание равновесия вокруг точки или значения, называемого заданным значением. Несмотря на нормальные отклонения от заданной точки, системы организма обычно пытаются вернуться к этой точке. Изменение внутренней или внешней среды называется раздражителем и улавливается рецептором; реакция системы заключается в корректировке параметра отклонения в сторону заданного значения. Например, если тело становится слишком теплым, вносятся коррективы, чтобы охладить животное. Если уровень глюкозы в крови повышается после еды, вносятся коррективы, чтобы снизить уровень глюкозы в крови, доставляя питательное вещество в ткани, которые в нем нуждаются, или сохраняя его для последующего использования.

Контроль гомеостаза

Когда в окружающей среде животного происходит изменение, необходимо внести коррективы. Рецептор ощущает изменение в окружающей среде, затем посылает сигнал в центр управления (в большинстве случаев в мозг), который, в свою очередь, генерирует ответ, который передается эффектору. Эффектор представляет собой мышцу (сокращающуюся или расслабляющуюся) или секретирующую железу. Гомеостаз поддерживается петлями отрицательной обратной связи. Петли положительной обратной связи фактически выталкивают организм еще дальше из гомеостаза, но могут быть необходимы для возникновения жизни. Гомеостаз контролируется нервной и эндокринной системой млекопитающих.

Механизмы отрицательной обратной связи

Любой гомеостатический процесс, изменяющий направление раздражителя, представляет собой петлю отрицательной обратной связи. Он может усиливать или ослаблять стимул, но стимул не может продолжаться так, как это было до того, как рецептор его почувствовал. Другими словами, если уровень слишком высок, тело делает что-то, чтобы понизить его, и наоборот, если уровень слишком низок, тело делает что-то, чтобы поднять его. Отсюда и термин «отрицательная обратная связь». Примером может служить поддержание уровня глюкозы в крови у животных. Когда животное поело, уровень глюкозы в крови повышается. Это ощущается нервной системой. Это чувствуют специализированные клетки поджелудочной железы, и эндокринная система вырабатывает гормон инсулин. Инсулин вызывает снижение уровня глюкозы в крови, как и следовало ожидать в системе с отрицательной обратной связью, как показано на рисунке 1. Однако, если животное не ело и уровень глюкозы в крови снижается, это ощущается другой группой клеток поджелудочной железы, высвобождается гормон глюкагон, вызывающий повышение уровня глюкозы. Это по-прежнему петля отрицательной обратной связи, но не в том направлении, которое ожидается при использовании термина «отрицательный». Другим примером увеличения в результате петли обратной связи является контроль уровня кальция в крови.

Другими словами, если уровень слишком высок, тело делает что-то, чтобы понизить его, и наоборот, если уровень слишком низок, тело делает что-то, чтобы поднять его. Отсюда и термин «отрицательная обратная связь». Примером может служить поддержание уровня глюкозы в крови у животных. Когда животное поело, уровень глюкозы в крови повышается. Это ощущается нервной системой. Это чувствуют специализированные клетки поджелудочной железы, и эндокринная система вырабатывает гормон инсулин. Инсулин вызывает снижение уровня глюкозы в крови, как и следовало ожидать в системе с отрицательной обратной связью, как показано на рисунке 1. Однако, если животное не ело и уровень глюкозы в крови снижается, это ощущается другой группой клеток поджелудочной железы, высвобождается гормон глюкагон, вызывающий повышение уровня глюкозы. Это по-прежнему петля отрицательной обратной связи, но не в том направлении, которое ожидается при использовании термина «отрицательный». Другим примером увеличения в результате петли обратной связи является контроль уровня кальция в крови. Если уровень кальция снижается, специализированные клетки паращитовидной железы чувствуют это и высвобождают паратиреоидный гормон (ПТГ), вызывая повышенное всасывание кальция через кишечник и почки и, возможно, разрушение костей для высвобождения кальция. Эффекты ПТГ заключаются в повышении уровня этого элемента в крови. Петли отрицательной обратной связи являются преобладающим механизмом, используемым в гомеостазе.

Если уровень кальция снижается, специализированные клетки паращитовидной железы чувствуют это и высвобождают паратиреоидный гормон (ПТГ), вызывая повышенное всасывание кальция через кишечник и почки и, возможно, разрушение костей для высвобождения кальция. Эффекты ПТГ заключаются в повышении уровня этого элемента в крови. Петли отрицательной обратной связи являются преобладающим механизмом, используемым в гомеостазе.

Рис. 1. Уровень сахара в крови контролируется петлей отрицательной обратной связи. (кредит: модификация работы Джона Салливана)

Петля положительной обратной связи

Цикл положительной обратной связи поддерживает направление стимула, возможно, ускоряя его. В телах животных существует несколько примеров петель положительной обратной связи, но один из них обнаружен в каскаде химических реакций, которые приводят к свертыванию крови или коагуляции. Когда активируется один фактор свертывания крови, он последовательно активирует следующий фактор, пока не образуется фибриновый сгусток. Направление сохраняется, не меняется, так что это положительная обратная связь. Другим примером положительной обратной связи являются сокращения матки во время родов, как показано на рисунке 2. Гормон окситоцин, вырабатываемый эндокринной системой, стимулирует сокращение матки. Это вызывает боль, воспринимаемую нервной системой. Вместо того, чтобы снижать уровень окситоцина и уменьшать боль, вырабатывается больше окситоцина до тех пор, пока схватки не станут достаточно сильными, чтобы вызвать роды.

Направление сохраняется, не меняется, так что это положительная обратная связь. Другим примером положительной обратной связи являются сокращения матки во время родов, как показано на рисунке 2. Гормон окситоцин, вырабатываемый эндокринной системой, стимулирует сокращение матки. Это вызывает боль, воспринимаемую нервной системой. Вместо того, чтобы снижать уровень окситоцина и уменьшать боль, вырабатывается больше окситоцина до тех пор, пока схватки не станут достаточно сильными, чтобы вызвать роды.

Художественное соединение

Укажите, регулируется ли каждый из следующих процессов петлей положительной или отрицательной обратной связи.

- Человек чувствует себя сытым после обильной еды.

- В крови много эритроцитов. В результате эритропоэтин, гормон, стимулирующий выработку новых эритроцитов, больше не высвобождается из почек.

Уставка

Можно настроить уставку системы. Когда это происходит, петля обратной связи поддерживает новую настройку. Примером этого является артериальное давление: со временем нормальное или установленное значение артериального давления может повышаться в результате продолжающегося повышения артериального давления. Тело больше не распознает повышение как ненормальное, и не предпринимается никаких попыток вернуться к более низкому заданному значению. Результатом является поддержание повышенного кровяного давления, которое может иметь вредные последствия для организма. Лекарства могут понизить кровяное давление и понизить контрольную точку в системе до более здорового уровня. Это называется процессом изменения уставки в контуре обратной связи.

Когда это происходит, петля обратной связи поддерживает новую настройку. Примером этого является артериальное давление: со временем нормальное или установленное значение артериального давления может повышаться в результате продолжающегося повышения артериального давления. Тело больше не распознает повышение как ненормальное, и не предпринимается никаких попыток вернуться к более низкому заданному значению. Результатом является поддержание повышенного кровяного давления, которое может иметь вредные последствия для организма. Лекарства могут понизить кровяное давление и понизить контрольную точку в системе до более здорового уровня. Это называется процессом изменения уставки в контуре обратной связи.

Изменения могут быть внесены в группу систем органов тела для поддержания заданного значения в другой системе. Это называется акклиматизация. Это происходит, например, когда животное мигрирует на большую высоту, чем оно привыкло. Чтобы приспособиться к более низким уровням кислорода на новой высоте, организм увеличивает количество эритроцитов, циркулирующих в крови, чтобы обеспечить адекватную доставку кислорода к тканям. Другим примером акклиматизации являются животные, шерсть которых подвержена сезонным изменениям: более толстая шерсть зимой обеспечивает достаточное сохранение тепла, а легкая шерсть летом помогает удерживать температуру тела от повышения до опасного уровня.

Другим примером акклиматизации являются животные, шерсть которых подвержена сезонным изменениям: более толстая шерсть зимой обеспечивает достаточное сохранение тепла, а легкая шерсть летом помогает удерживать температуру тела от повышения до опасного уровня.

Ссылка на обучение

Механизмы обратной связи можно понять с точки зрения вождения гоночного автомобиля по трассе: посмотрите короткий видеоурок о петлях положительной и отрицательной обратной связи.

Гомеостаз: терморегуляция

Температура тела влияет на активность организма. Как правило, с повышением температуры тела активность ферментов также повышается. При повышении температуры на каждые десять градусов по Цельсию активность ферментов удваивается до определенного предела. Белки организма, в том числе ферменты, начинают денатурировать и терять свои функции при высокой температуре (около 50°С). 0293 или C для млекопитающих). Ферментативная активность будет уменьшаться наполовину на каждые десять градусов по Цельсию понижения температуры, вплоть до точки замерзания, за некоторыми исключениями. Некоторые рыбы могут выдерживать замораживание в твердом состоянии и возвращаться к нормальному состоянию при оттаивании.

0293 или C для млекопитающих). Ферментативная активность будет уменьшаться наполовину на каждые десять градусов по Цельсию понижения температуры, вплоть до точки замерзания, за некоторыми исключениями. Некоторые рыбы могут выдерживать замораживание в твердом состоянии и возвращаться к нормальному состоянию при оттаивании.

Ссылка на обучение

Посмотрите это видео канала Discovery о терморегуляции, чтобы увидеть иллюстрации этого процесса у различных животных.

Эндотермы и Эктотермы

Животных можно разделить на две группы: одни сохраняют постоянную температуру тела при различных температурах окружающей среды, в то время как у других температура тела такая же, как и у их окружающей среды, и, таким образом, изменяется в зависимости от окружающей среды. Животные, которые не контролируют температуру своего тела, являются экзотермами. Эту группу называют хладнокровными, но этот термин может не относиться к животным в пустыне с очень теплой температурой тела. В отличие от эктотермов, которые полагаются на внешнюю температуру для установки температуры своего тела, пойкилотермы — это животные с постоянно меняющейся внутренней температурой. Животное, сохраняющее постоянную температуру тела при изменении окружающей среды, называется гомойотермом. Эндотермы — это животные, которые полагаются на внутренние источники температуры тела, но могут проявлять экстремальные температуры. Эти животные способны поддерживать уровень активности при более низкой температуре, чего не может сделать экзотерм из-за разного уровня активности ферментов.

Эту группу называют хладнокровными, но этот термин может не относиться к животным в пустыне с очень теплой температурой тела. В отличие от эктотермов, которые полагаются на внешнюю температуру для установки температуры своего тела, пойкилотермы — это животные с постоянно меняющейся внутренней температурой. Животное, сохраняющее постоянную температуру тела при изменении окружающей среды, называется гомойотермом. Эндотермы — это животные, которые полагаются на внутренние источники температуры тела, но могут проявлять экстремальные температуры. Эти животные способны поддерживать уровень активности при более низкой температуре, чего не может сделать экзотерм из-за разного уровня активности ферментов.

Тепловой обмен между животным и окружающей средой может осуществляться четырьмя механизмами: излучением, испарением, конвекцией и теплопроводностью. Радиация – это излучение электромагнитных «тепловых» волн. Таким образом, тепло исходит от солнца и точно так же излучается от сухой кожи. Тепло может отводиться жидкостью от поверхности при испарении. Это происходит, когда млекопитающее потеет. Конвекционные потоки воздуха отводят тепло от поверхности сухой кожи при прохождении над ней воздуха. Тепло будет передаваться от одной поверхности к другой во время прямого контакта с поверхностями, например, когда животное отдыхает на теплом камне.

Тепло может отводиться жидкостью от поверхности при испарении. Это происходит, когда млекопитающее потеет. Конвекционные потоки воздуха отводят тепло от поверхности сухой кожи при прохождении над ней воздуха. Тепло будет передаваться от одной поверхности к другой во время прямого контакта с поверхностями, например, когда животное отдыхает на теплом камне.

Рис. 3. Теплообмен осуществляется четырьмя механизмами: (а) излучением, (б) испарением, (в) конвекцией или (г) теплопроводностью. (кредит b: модификация работы «Kullez»/Flickr; кредит c: модификация работы Чада Розенталя; кредит d: модификация работы «stacey.d»/Flickr)

Сохранение и отвод тепла

Животные сохраняют или рассеивают тепло различными способами. В определенных климатических условиях у эндотермических животных есть какая-то форма изоляции, такая как мех, жир, перья или их комбинация. Животные с густым мехом или перьями создают изолирующий слой воздуха между кожей и внутренними органами. Белые медведи и тюлени живут и плавают в условиях минусовой температуры и при этом поддерживают постоянную теплую температуру тела. Песец, например, использует свой пушистый хвост в качестве дополнительной теплоизоляции, когда ложится спать в холодную погоду. У млекопитающих наблюдается остаточный эффект от озноба и повышенной мышечной активности: мышцы, приводящие к ворсинкам, вызывают «гусиную кожу», заставляя маленькие волоски вставать дыбом, когда человеку холодно; это имеет предполагаемый эффект повышения температуры тела. Млекопитающие используют слои жира для достижения той же цели. Потеря значительного количества жира в организме ставит под угрозу способность человека сохранять тепло.

Белые медведи и тюлени живут и плавают в условиях минусовой температуры и при этом поддерживают постоянную теплую температуру тела. Песец, например, использует свой пушистый хвост в качестве дополнительной теплоизоляции, когда ложится спать в холодную погоду. У млекопитающих наблюдается остаточный эффект от озноба и повышенной мышечной активности: мышцы, приводящие к ворсинкам, вызывают «гусиную кожу», заставляя маленькие волоски вставать дыбом, когда человеку холодно; это имеет предполагаемый эффект повышения температуры тела. Млекопитающие используют слои жира для достижения той же цели. Потеря значительного количества жира в организме ставит под угрозу способность человека сохранять тепло.

Эндотермы используют свою систему кровообращения для поддержания температуры тела. Вазодилатация приносит больше крови и тепла к поверхности тела, способствуя излучению и потере тепла за счет испарения, что способствует охлаждению тела. Вазоконстрикция уменьшает кровоток в периферических кровеносных сосудах, направляя кровь к центру и находящимся там жизненно важным органам и сохраняя тепло. У некоторых животных есть приспособления к системе кровообращения, которые позволяют им передавать тепло от артерий к венам, согревая кровь, возвращающуюся к сердцу. Это называется противоточным теплообменом; препятствует охлаждению сердца и других внутренних органов холодной венозной кровью. Эта адаптация может быть отключена у некоторых животных, чтобы предотвратить перегрев внутренних органов. Противоточная адаптация встречается у многих животных, включая дельфинов, акул, костистых рыб, пчел и колибри. Напротив, аналогичные приспособления могут при необходимости помочь охладить эндотермы, например, трематоды дельфинов и уши слона.

У некоторых животных есть приспособления к системе кровообращения, которые позволяют им передавать тепло от артерий к венам, согревая кровь, возвращающуюся к сердцу. Это называется противоточным теплообменом; препятствует охлаждению сердца и других внутренних органов холодной венозной кровью. Эта адаптация может быть отключена у некоторых животных, чтобы предотвратить перегрев внутренних органов. Противоточная адаптация встречается у многих животных, включая дельфинов, акул, костистых рыб, пчел и колибри. Напротив, аналогичные приспособления могут при необходимости помочь охладить эндотермы, например, трематоды дельфинов и уши слона.

Некоторые экзотермические животные используют изменения в своем поведении, чтобы регулировать температуру тела. Например, пустынное экзотермическое животное может просто искать более прохладные места в самое жаркое время дня в пустыне, чтобы не перегреться. Одни и те же животные могут забираться на скалы, чтобы согреться холодной ночью в пустыне. Некоторые животные ищут воду, чтобы способствовать испарению и охлаждению, как это видно на примере рептилий. Другие экзотермы используют групповую деятельность, такую как активность пчел, чтобы согреть улей, чтобы пережить зиму.

Некоторые животные ищут воду, чтобы способствовать испарению и охлаждению, как это видно на примере рептилий. Другие экзотермы используют групповую деятельность, такую как активность пчел, чтобы согреть улей, чтобы пережить зиму.

Многие животные, особенно млекопитающие, используют отработанное метаболическое тепло в качестве источника тепла. Когда мышцы сокращаются, большая часть энергии АТФ, используемой в мышечных движениях, тратится впустую и превращается в тепло. Сильный холод вызывает рефлекс дрожи, который выделяет тепло для тела. У многих видов также есть тип жировой ткани, называемый бурым жиром, который специализируется на выработке тепла.

Нейронный контроль терморегуляции

Нервная система важна для терморегуляции, как показано на рис. 4. Процессы гомеостаза и контроля температуры сосредоточены в гипоталамусе развитого мозга животных.

Художественное соединение

Рисунок 4. Тело способно регулировать температуру в ответ на сигналы нервной системы.

При разрушении бактерий лейкоцитами в кровь выделяются пирогены. Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?

Гипоталамус поддерживает заданную температуру тела посредством рефлексов, которые вызывают расширение сосудов и потоотделение, когда тело слишком теплое, или сужение сосудов и озноб, когда тело слишком холодное. Он реагирует на химические вещества из организма. Когда бактерия уничтожается фагоцитирующими лейкоцитами, в кровь высвобождаются химические вещества, называемые эндогенными пирогенами. Эти пирогены циркулируют в гипоталамусе и перезагружают термостат. Это позволяет температуре тела повышаться до того, что обычно называют лихорадкой. Повышение температуры тела приводит к сохранению железа, что снижает количество питательных веществ, необходимых бактериям. Повышение температуры тела также увеличивает активность ферментов и защитных клеток животного, подавляя ферменты и активность проникающих микроорганизмов. Наконец, само тепло также может убить патоген. Лихорадка, которая когда-то считалась осложнением инфекции, теперь считается нормальным защитным механизмом.

Наконец, само тепло также может убить патоген. Лихорадка, которая когда-то считалась осложнением инфекции, теперь считается нормальным защитным механизмом.

Резюме раздела

Гомеостаз – это динамическое равновесие, которое поддерживается в тканях и органах организма. Он динамичен, потому что постоянно приспосабливается к изменениям, с которыми сталкиваются системы. Он находится в равновесии, потому что функции организма поддерживаются в пределах нормы с некоторыми колебаниями около заданного значения для процессов.

Дополнительные вопросы для самопроверки

1. См. рис. 2: Укажите, регулируется ли каждый из следующих процессов положительной или отрицательной обратной связью. Человек чувствует себя сытым после обильного приема пищи.B. В крови много эритроцитов. В результате эритропоэтин, гормон, стимулирующий выработку новых эритроцитов, больше не высвобождается из почек.

2. При разрушении бактерий лейкоцитами в кровь выделяются пирогены. Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?

Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?

3. Почему для управления гомеостазом тела используются петли отрицательной обратной связи?

4. Почему лихорадка – это «хорошо» при бактериальной инфекции?

5. Как такое состояние, как диабет, может служить хорошим примером нарушения заданного значения у людей?

Ответы

1. Оба процесса являются результатом отрицательной обратной связи. Петли отрицательной обратной связи, которые стремятся удерживать систему в равновесии, встречаются чаще, чем петли положительной обратной связи.

2. Пирогены повышают температуру тела, вызывая сужение кровеносных сосудов, вызывая озноб и препятствуя секреции жидкости потовыми железами.

3. Приспособление к изменению внутренней или внешней среды требует изменения направления раздражителя. Петля отрицательной обратной связи выполняет это, в то время как петля положительной обратной связи продолжает стимул и приводит к причинению вреда животному.

д.

д. д.

д. д.

д. *97G>A (20210 G>A; rs1799963),

*97G>A (20210 G>A; rs1799963), Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?

Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?