19. Предмет психологии как методологическая проблема. Методология и психология

Предмет

теоретической психологии – саморефлексия

психологической науки, выявляющая и

исследующая ее категориальный строй

(протопсихические, базисные,

метапсихологические, экстрапсихологические

категории), объяснительные принципы

(детерминизм, системность, развитие),

ключевые проблемы, возникающие на

историческом пути развития психологии

(психофизическая, психофизиологическая,

психогностическая и др.), а также само

психологическое познание как особый

род деятельности.

Термин

«теоретическая психология»

встречается в трудах многих авторов,

однако он не был использован для

оформления особой научной отрасли.

Элементы

теоретической психологии, включенные

в контекст как общей психологии, так и

прикладных ее отраслей, представлены

в трудах российских и зарубежных ученых.

Анализу

подвергались многие аспекты, касающиеся

природы и структуры психологического

познания. Саморефлексия науки обострялась

в кризисные периоды ее развития. Так,

на одном из рубежей истории, а именно в

конце XIX – начале XX столетия, разгорелись

дискуссии по поводу того, на какой способ

образования понятий должна ориентироваться

психология – либо на то, что принято в

науках о природе, либо на то, что относится

к культуре. В дальнейшем с различных

позиций обсуждались вопросы, касающиеся

предметной области психологии, в отличие

от других наук и специфических методов

ее изучения. Неоднократно затрагивались

такие темы, как соотношение теории и

эмпирии, эффективность объяснительных

принципов, используемых в спектре

психологических проблем, значимость и

приоритетность самих этих проблем и

др. Наиболее весомый вклад в обогащение

научных представлений о своеобразии

самой психологической науки, ее состава

и строения внесли российские исследователи

советского периода П.П.Блонский,

Л.С.Выготский, М.Я.Басов, С.Л.Рубинштейн,

Б.М.Теплов. Однако до сих пор не были

выделены ее составляющие из содержания

различных отраслей психологии, где они

существовали с другим материалом

(понятиями, методами изучения, историческими

сведениями, практическими приложениями

и т.

Так,

на одном из рубежей истории, а именно в

конце XIX – начале XX столетия, разгорелись

дискуссии по поводу того, на какой способ

образования понятий должна ориентироваться

психология – либо на то, что принято в

науках о природе, либо на то, что относится

к культуре. В дальнейшем с различных

позиций обсуждались вопросы, касающиеся

предметной области психологии, в отличие

от других наук и специфических методов

ее изучения. Неоднократно затрагивались

такие темы, как соотношение теории и

эмпирии, эффективность объяснительных

принципов, используемых в спектре

психологических проблем, значимость и

приоритетность самих этих проблем и

др. Наиболее весомый вклад в обогащение

научных представлений о своеобразии

самой психологической науки, ее состава

и строения внесли российские исследователи

советского периода П.П.Блонский,

Л.С.Выготский, М.Я.Басов, С.Л.Рубинштейн,

Б.М.Теплов. Однако до сих пор не были

выделены ее составляющие из содержания

различных отраслей психологии, где они

существовали с другим материалом

(понятиями, методами изучения, историческими

сведениями, практическими приложениями

и т.

Теоретическое знание

является системой не только утверждений,

но и предсказаний по поводу возникновения

различных феноменов, переходов от одного

утверждения к другому без непосредственного

обращения к чувственному опыту.

Выделение

теоретической психологии в особую сферу

научного знания обусловлено тем, что

психология способна собственными

силами, опираясь на собственные достижения

и руководствуясь собственными ценностями,

постичь истоки своего становления,

перспективы развития. Еще памятны те

времена, когда «методология решала

все», хотя процессы возникновения и

применения методологии могли не иметь

с психологией ничего общество. У многих

до сих пор сохраняется вера в то, что

предмет психологии и ее основные

категории могут быть изначально взяты

откуда-то извне – из области

внепсихологического знания. Огромное

число распространенных методологических

разработок, посвященных проблемам

деятельности, сознания, общения, личности,

развития, написаны философами, но при

этом адресованы именно психологам.

Теоретическое знание

является системой не только утверждений,

но и предсказаний по поводу возникновения

различных феноменов, переходов от одного

утверждения к другому без непосредственного

обращения к чувственному опыту.

Выделение

теоретической психологии в особую сферу

научного знания обусловлено тем, что

психология способна собственными

силами, опираясь на собственные достижения

и руководствуясь собственными ценностями,

постичь истоки своего становления,

перспективы развития. Еще памятны те

времена, когда «методология решала

все», хотя процессы возникновения и

применения методологии могли не иметь

с психологией ничего общество. У многих

до сих пор сохраняется вера в то, что

предмет психологии и ее основные

категории могут быть изначально взяты

откуда-то извне – из области

внепсихологического знания. Огромное

число распространенных методологических

разработок, посвященных проблемам

деятельности, сознания, общения, личности,

развития, написаны философами, но при

этом адресованы именно психологам.

Различные

теории и концепции в составе теоретической

психологии ведут диалог друг с другом,

отражаются друг в друге, открывают в

себе то общее и особенное, что роднит

или отдаляет их. Таким образом, перед

нами – место «встречи» этих теорий.

До

сих пор ни одна из общепсихологических

теорий не могла заявить о себе в качестве

теории, действительно общей по отношению

к совокупному психологическому знанию

и условиям его обретения. Теоретическая

психология изначально ориентирована

на построение подобной системы научного

знания в будущем. В то время как материалом

для развития специальных психологических

теорий и концепций служат факты,

получаемые эмпирически и обобщаемые в

понятиях (первая ступень психологического

познания), материалом теоретической

психологии являются сами эти теории и

концепции (вторая ступень), возникающие

в конкретных исторических условиях.

История

психологической науки и историзм

теоретической психологии

Неразрывно

связанные области психологической

науки – история психологии и теоретическая

психология, – тем не менее, существенно

различаются по предмету исследования.

Различные

теории и концепции в составе теоретической

психологии ведут диалог друг с другом,

отражаются друг в друге, открывают в

себе то общее и особенное, что роднит

или отдаляет их. Таким образом, перед

нами – место «встречи» этих теорий.

До

сих пор ни одна из общепсихологических

теорий не могла заявить о себе в качестве

теории, действительно общей по отношению

к совокупному психологическому знанию

и условиям его обретения. Теоретическая

психология изначально ориентирована

на построение подобной системы научного

знания в будущем. В то время как материалом

для развития специальных психологических

теорий и концепций служат факты,

получаемые эмпирически и обобщаемые в

понятиях (первая ступень психологического

познания), материалом теоретической

психологии являются сами эти теории и

концепции (вторая ступень), возникающие

в конкретных исторических условиях.

История

психологической науки и историзм

теоретической психологии

Неразрывно

связанные области психологической

науки – история психологии и теоретическая

психология, – тем не менее, существенно

различаются по предмету исследования.

20. Ключевые проблемы

и объяснительные

принципы психологии

В содержание

теоретической психологии наряду с

категориальным строем входят ее основные

объяснительные принципы: детерминизм,

развитие, системность. Являясь общенаучными

по своему значению, они позволяют понять

природу и характер конкретных

психологических феноменов и закономерностей. Принцип детерминизма отражает

в себе закономерную зависимость явлений

от порождающих их факторов. Этот принцип

в психологии позволяет выделить факторы,

определяющие важнейшие характеристики

психики человека, выявляя их зависимость

от порождающих условий, коренящихся в

его бытии. В соответствующей главе книги

характеризуются различные виды и формы

детерминации психологических феноменов,

объясняющие их происхождение и

особенности.

Принцип развития

позволяет понять личность именно как

развивающуюся, последовательно проходящую

фазы, периоды, эпохи и эры становления

его сущностных характеристик. При этом

необходимо подчеркнуть органическую

взаимосвязь и взаимозависимость

объяснительных принципов, принятых

теоретической психо-

логией в качестве

определяющих.

Принцип системности

— это не декларация, не модное слово-

употребление, как это имело место в

российской психологии в 70- 80-е годы.

Системность предполагает наличие

системообразующего принципа, который,

к примеру, будучи применен в психологии

раз- вития личности, дает возможность

понять особенности развивающейся

личности на основе использования

концепции деятельного опосредствования,

выступающего как системообразующее

начало.

Принцип детерминизма отражает

в себе закономерную зависимость явлений

от порождающих их факторов. Этот принцип

в психологии позволяет выделить факторы,

определяющие важнейшие характеристики

психики человека, выявляя их зависимость

от порождающих условий, коренящихся в

его бытии. В соответствующей главе книги

характеризуются различные виды и формы

детерминации психологических феноменов,

объясняющие их происхождение и

особенности.

Принцип развития

позволяет понять личность именно как

развивающуюся, последовательно проходящую

фазы, периоды, эпохи и эры становления

его сущностных характеристик. При этом

необходимо подчеркнуть органическую

взаимосвязь и взаимозависимость

объяснительных принципов, принятых

теоретической психо-

логией в качестве

определяющих.

Принцип системности

— это не декларация, не модное слово-

употребление, как это имело место в

российской психологии в 70- 80-е годы.

Системность предполагает наличие

системообразующего принципа, который,

к примеру, будучи применен в психологии

раз- вития личности, дает возможность

понять особенности развивающейся

личности на основе использования

концепции деятельного опосредствования,

выступающего как системообразующее

начало.

Подчеркивая ключевой

характер этих проблем, мы отделяем их

от бесчисленного числа частных вопросов

и задач, решаемых в различных областях

и отраслях психологии. Ключевые проблемы

в этой связи могли бы по праву

рассматриваться как «классические»,

неизменно возникавшие на протяжении

двухтысячелетней истории

психологии.

Подчеркивая ключевой

характер этих проблем, мы отделяем их

от бесчисленного числа частных вопросов

и задач, решаемых в различных областях

и отраслях психологии. Ключевые проблемы

в этой связи могли бы по праву

рассматриваться как «классические»,

неизменно возникавшие на протяжении

двухтысячелетней истории

психологии.Психологические категории делят на 2 группы:

• Базисные (образ, мотив, действие, отношение, переживание, индивид)

• Метапсихологические. (сознание, ценность, деятельность, общение, чувство, «Я»)

Категория – наиболее общие фундаментальные понятия, отражающие существенные свойства и отношения предметов и явлений объективной действительности.

Категория образа характеризует психологическую реальность

со стороны познания и является основой

формирования индивидуальных и

социально-групповых картин мира. Это

чувственная форма психического явления.

Будучи всегда чувственным по своей

форме, О. по своему содержанию м. б. как

чувственным (О. восприятия, О. представления,

последовательный О.), так и рациональным

(О. атома, О. мира, О. войны и т. п.). О.

является важнейшим компонентом действий

субъекта, ориентируя его в конкретной

ситуации, направляя на достижение

поставленной цели.

восприятия, О. представления,

последовательный О.), так и рациональным

(О. атома, О. мира, О. войны и т. п.). О.

является важнейшим компонентом действий

субъекта, ориентируя его в конкретной

ситуации, направляя на достижение

поставленной цели.

Категория мотива. Мотив – это 1) материальный или идеальный «предмет», который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок; 2) психический образ данного предмета. В широком смысле – это нечто внутри субъекта, побуждающее его к действию, осознанный человеком смысл его действий. С помощью мотива поддаются описанию поведение человека, его цели, ценности, механизмы принятия решений.

Категория личность. Подходов к пониманию и объяснению личности довольно много. Это связано с тем, что понятие «личность» является интегральным и любое, существующее ранее и сейчас определение, выделяет лишь отдельные его аспекты.

Личность в широком

смысле – это конкретный человек, как

субъект деятельности, в единстве его

индивидуальных свойств и социальных

ролей. В узком смысле – это качество

индивида, которое формируется благодаря

жизни человека в обществе, в процессе

его социального развития.

В узком смысле – это качество

индивида, которое формируется благодаря

жизни человека в обществе, в процессе

его социального развития.

Личность – важнейшая среди метапсихологических категорий. В ней оказываются интегрированы, к ней стянуты все базовые категории: индивид, образ, действие, мотив, отношение, переживание.

Категория действие – единица анализа деятельности, направленная на достижение осознаваемой цели.

Действие, как и поступок, есть истинное бытие человека, в нем проявляется индивидуальность. Действие м. б. относительно самостоятельным или входить в качестве компонента в. более широкие структуры деятельности.

Структура Действия включает 3 основных компонента: а) принятие решения; б) реализация; в) контроль и коррекцию.

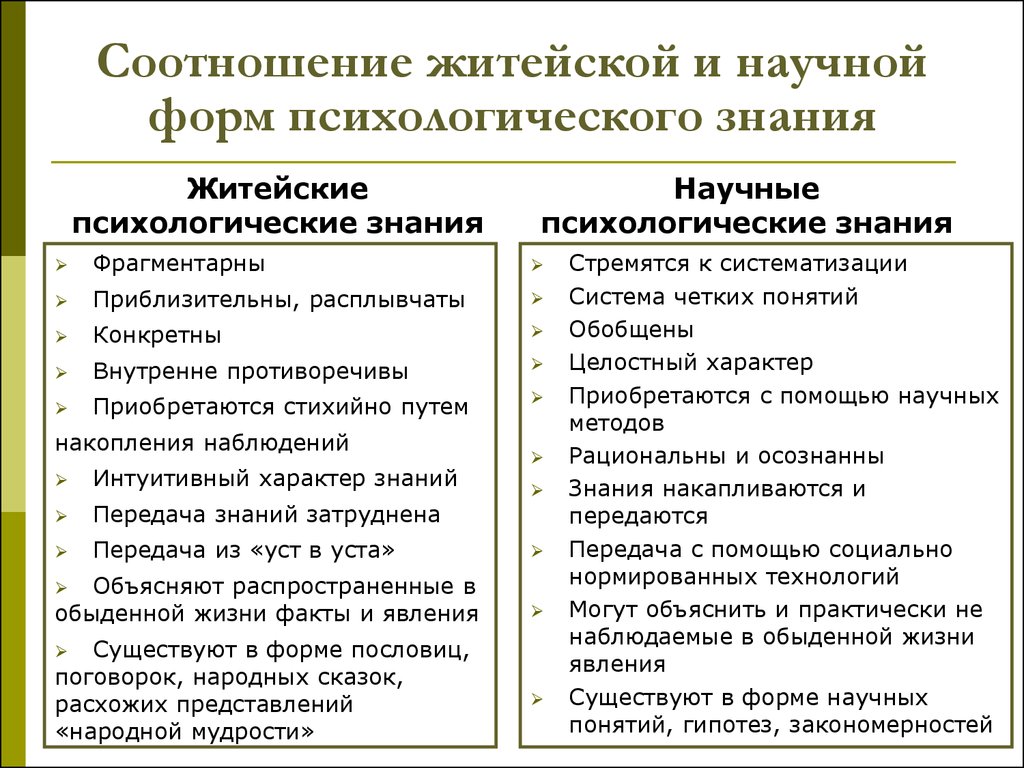

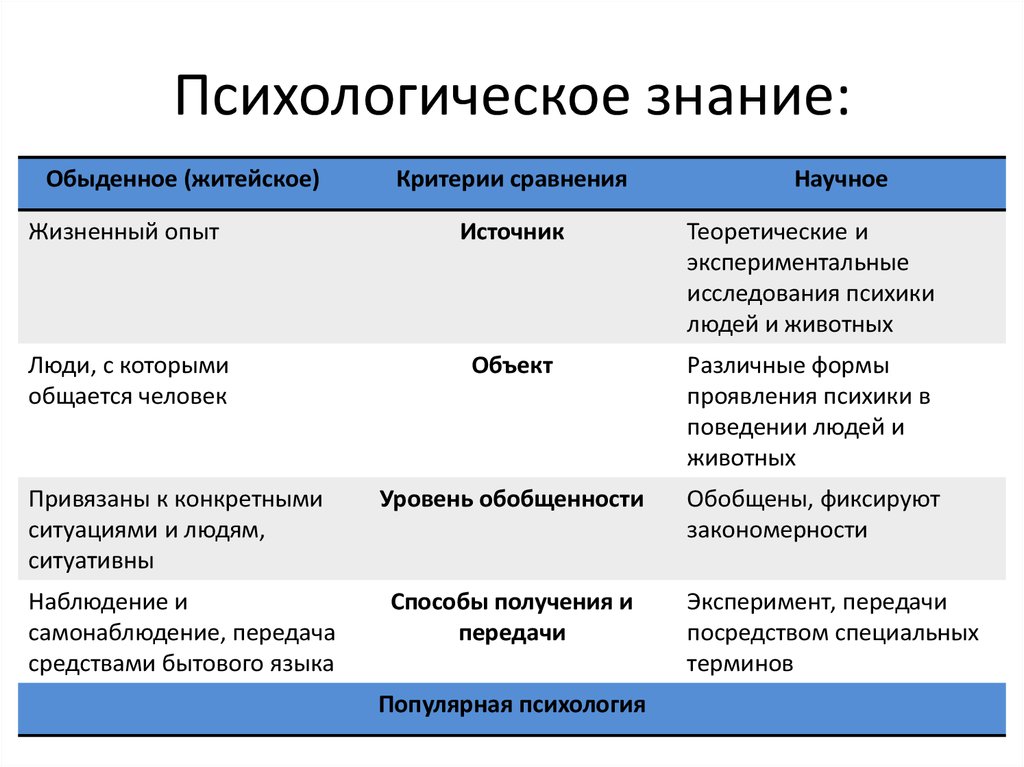

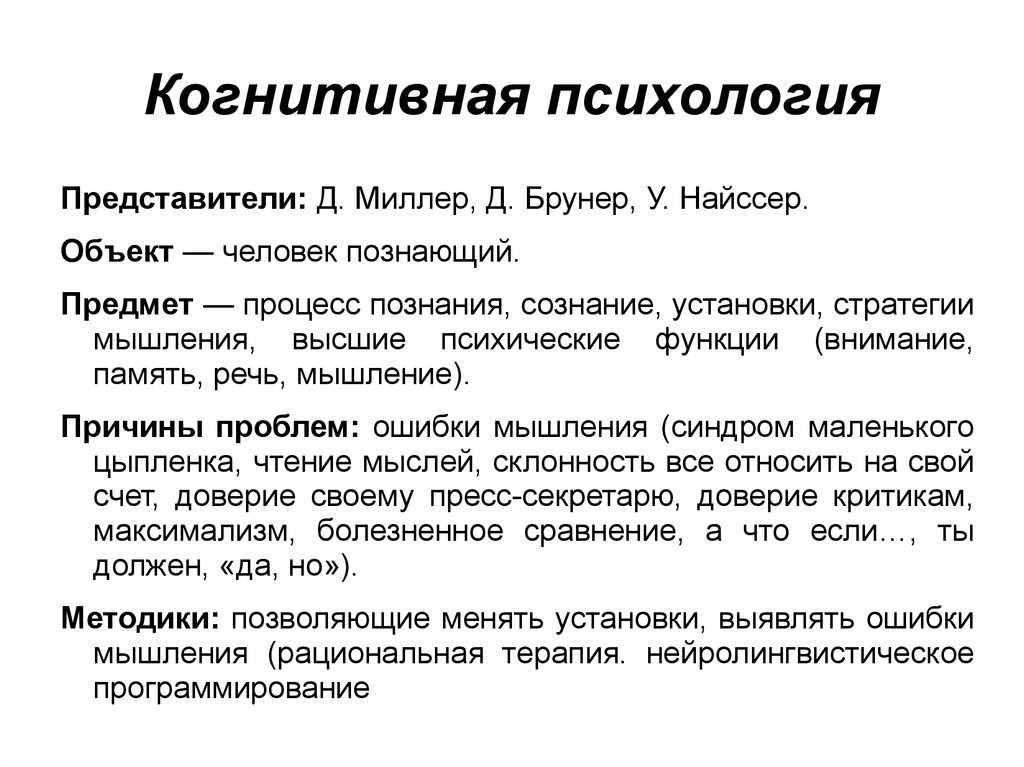

21. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Ближе

всего к истине стоит научное знание.

При этом оно отличается от других видов

знания, как и научное познание от других

форм познания. Во-первых, научное познание

руководствуется принципом объективности. Оно должно отразить объект таким, каков

он есть на самом деле. Во-вторых, научное

знание, в отличие от слепой веры в

мифологии и религии, обладает таким

признаком, как рационалистическая

обоснованность. В-третьих, науке

свойственна особая системность знания.

Научное знание не просто упорядочение,

таким может быть и обыденное знание, но

к тому же выражается в форме теории или

развернутого теоретического понятия.

В-четвертых, научному знанию свойственна

проверяемость. Средствами проверки

результатов научного познания могут

быть и научное наблюдение, и практика,

и логические рассуждения. При этом

совершенно не обязательно проводить

проверку каждый раз, когда необходимо

обращение к научным истинам. Истина в

науке характеризует знания, которые в

принципе проверяемы и в конечном счете

оказываются подтвержденными, т. е.

достоверными.

Вместе с тем, помимо

достоверного знания, в науке могут

встречаться разновидности проблемного

знания (гипотезы ведь не истинны и не

ложны). Знает наука и заблуждения, которые

преодолеваются дальнейшим развитием

познавательной деятельности ученых.

Оно должно отразить объект таким, каков

он есть на самом деле. Во-вторых, научное

знание, в отличие от слепой веры в

мифологии и религии, обладает таким

признаком, как рационалистическая

обоснованность. В-третьих, науке

свойственна особая системность знания.

Научное знание не просто упорядочение,

таким может быть и обыденное знание, но

к тому же выражается в форме теории или

развернутого теоретического понятия.

В-четвертых, научному знанию свойственна

проверяемость. Средствами проверки

результатов научного познания могут

быть и научное наблюдение, и практика,

и логические рассуждения. При этом

совершенно не обязательно проводить

проверку каждый раз, когда необходимо

обращение к научным истинам. Истина в

науке характеризует знания, которые в

принципе проверяемы и в конечном счете

оказываются подтвержденными, т. е.

достоверными.

Вместе с тем, помимо

достоверного знания, в науке могут

встречаться разновидности проблемного

знания (гипотезы ведь не истинны и не

ложны). Знает наука и заблуждения, которые

преодолеваются дальнейшим развитием

познавательной деятельности ученых. Не будем скрывать, что иногда встречается

и ложное знание, которое охотно рядится

в научные одежды.

60

В научном знании

выделяют два уровня: эмпирический и

теоретический. Эти уровни различаются,

прежде всего, тем, что эмпирическое

знание отражает изучаемый объект со

стороны, доступной наблюдению, когда

исследователь взаимодействует с

изучаемым предметом непосредственно

или с помощью приборов. А теоретическое

познание имеет дело с логической моделью

изучаемого объекта, им выраженной

специальным научным языком.

Содержание

знания на эмпирическом уровне представлено

научными фактами (события, физические

процессы и т. п.), а также наблюдаемыми

связями между ними. На теоретическом

уровне содержанием знаний являются

научные понятия, гипотезы, принципы и

законы науки.

Эмпирический и

теоретический уровни различаются И по

методам исследования, которые также

делятся на эмпирические и теоретические.

К эмпирическим относятся наблюдение,

измерение, описание, сравнение,

эксперимент, с помощью которых происходит

накопление и фиксация опытных данных.

Не будем скрывать, что иногда встречается

и ложное знание, которое охотно рядится

в научные одежды.

60

В научном знании

выделяют два уровня: эмпирический и

теоретический. Эти уровни различаются,

прежде всего, тем, что эмпирическое

знание отражает изучаемый объект со

стороны, доступной наблюдению, когда

исследователь взаимодействует с

изучаемым предметом непосредственно

или с помощью приборов. А теоретическое

познание имеет дело с логической моделью

изучаемого объекта, им выраженной

специальным научным языком.

Содержание

знания на эмпирическом уровне представлено

научными фактами (события, физические

процессы и т. п.), а также наблюдаемыми

связями между ними. На теоретическом

уровне содержанием знаний являются

научные понятия, гипотезы, принципы и

законы науки.

Эмпирический и

теоретический уровни различаются И по

методам исследования, которые также

делятся на эмпирические и теоретические.

К эмпирическим относятся наблюдение,

измерение, описание, сравнение,

эксперимент, с помощью которых происходит

накопление и фиксация опытных данных. К теоретическим — аналогия, моделирование,

абстрагирование, идеализация (т. е.

мысленное конструирование объектов,

не существующих в действительности) и

другие методы, с помощью которых

выявляются законы науки, создаются

научные теории.

Наконец, различие

между двумя уровнями научных знаний

состоит в том, что эмпирические знания

фрагментарны (они дают информацию только

об отдельных сторонах изучаемого

объекта), а теоретические знания

представляют более систематизированную

картину, раскрывающую сущность изучаемого

объекта. (Приведите примеры эмпирических

и теоретических знаний из физики, химии,

биологии, обществознания.)

Сказанное

относится как к изучению природных

объектов, так и к изучению общества и

человека. Однако социальные и гуманитарные

знания имеют свою специфику.

К теоретическим — аналогия, моделирование,

абстрагирование, идеализация (т. е.

мысленное конструирование объектов,

не существующих в действительности) и

другие методы, с помощью которых

выявляются законы науки, создаются

научные теории.

Наконец, различие

между двумя уровнями научных знаний

состоит в том, что эмпирические знания

фрагментарны (они дают информацию только

об отдельных сторонах изучаемого

объекта), а теоретические знания

представляют более систематизированную

картину, раскрывающую сущность изучаемого

объекта. (Приведите примеры эмпирических

и теоретических знаний из физики, химии,

биологии, обществознания.)

Сказанное

относится как к изучению природных

объектов, так и к изучению общества и

человека. Однако социальные и гуманитарные

знания имеют свою специфику.

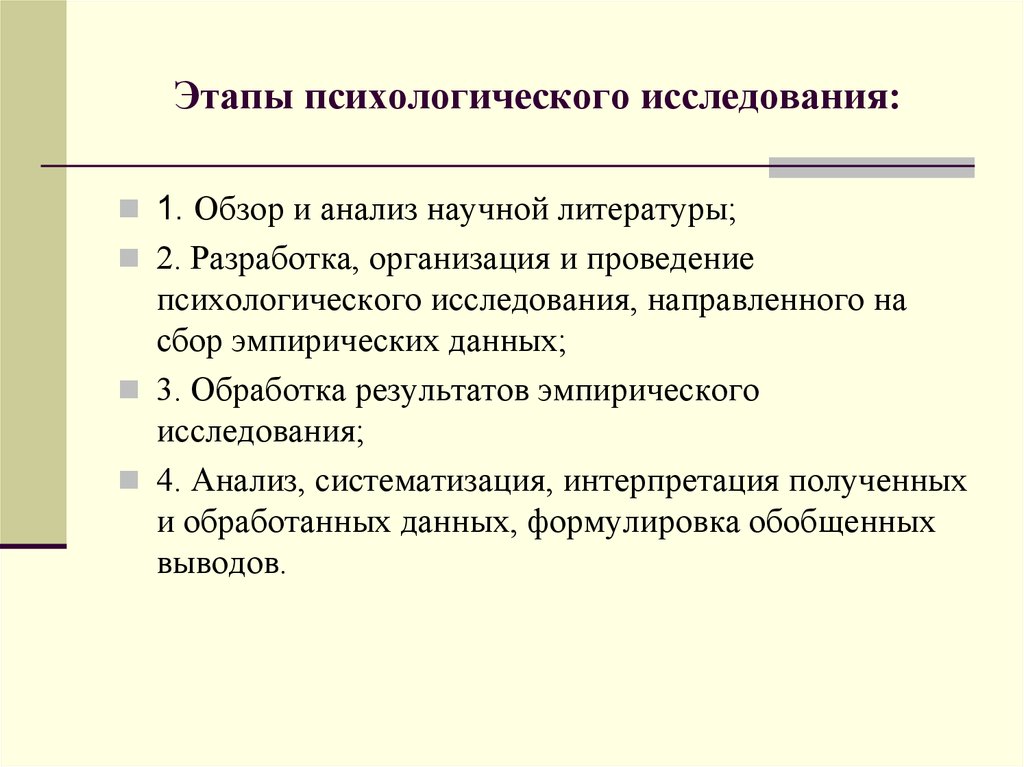

22. Метод – совокупность правил, приемов, операций практического или теоретического освоения действительности. Он служит получению и обоснованию объективно истинного знания.

Характер метода

определяется многими факторами: предметом

исследования, степенью общности

поставленных задач, накопленным опытом,

уровнем развития научного знания и т. д.

Методы, подходящие для одной области

научных исследований, оказываются

непригодными для достижения целей в

других областях. В тоже время многие

выдающиеся достижения в науке – следствия

переноса и использования методов, хорошо

зарекомендовавших себя в других областях

исследования. Таким образом, на основе

применяемых методов происходят

противоположные процессы дифференциации

и интеграции наук.

д.

Методы, подходящие для одной области

научных исследований, оказываются

непригодными для достижения целей в

других областях. В тоже время многие

выдающиеся достижения в науке – следствия

переноса и использования методов, хорошо

зарекомендовавших себя в других областях

исследования. Таким образом, на основе

применяемых методов происходят

противоположные процессы дифференциации

и интеграции наук.

Учение о методах – методология. Она стремится упорядочить, систематизировать методы, установить пригодность применения их в разных областях, ответить на вопрос о том, какого рода условия, средства и действия являются необходимыми и достаточными для реализации определенных научных целей.

Многообразие видов

человеческой деятельности обуславливает

использование различных методов, которые

могут быть классифицированы по самым

различным основаниям. В научном познании

применяют методы общие и специфические,

эмпирические и теоретические, качественные

и количественные и т. д. Э.

Г. Юдин: выделяет несколько уровней

методологии:

д. Э.

Г. Юдин: выделяет несколько уровней

методологии:

1) Философский (определяет мировоззрение и идеалы исследователя) – здесь мы можем выявить личностные основания. Здесь психология идет вместе с этикой. Этот уровень дает ценностную картину мира. Позволяет судьбу науки связать с личными судьбами .

2) Общий научный уровень. Здесь мы сталкиваемся с мыслительными инструментами (ЕХ: системный подход) Решается ‘’ ? ‘’ о том, какие установки реализуются в работе (аналитические, интегральная, целостная ) Мы эти установки (рациональные , иррациональные установки) преломляем через философский уровень, который позволяет отрефлексировать , с каким мышлением мы работаем.

3) Уровень конкретно – научной методологии. Мы имеем дело с набором конкретных наук. Каждая наука имеет свою или свои методологии, которые выступают в рамках макротеории. На этом уровне:

— психоанализ

— бихевиоризм ( на некоторых этапах развития )

4) Уровень методов,

техник и приемов исследования ( но они

должны быть в рамках определенной

методологии — каждый инструмент

рожден для решения определенной

задачи и в определенной области).

Мясоед П. А. (2018). Человек в теории познания и психологическое познание человека

| ||||||||||||||||||||||||||||

Выпуск 10.

Психологические знания в обществе. Карточки Рианнон Кларк

Психологические знания в обществе. Карточки Рианнон КларкКак понимание памяти психологами может помочь пациентам с деменцией?

Деменция — это болезнь, от которой страдают 850 000 человек в Великобритании. К 2025 году она увеличится до 1 миллиона человек. Число людей с деменцией растет, что вызывает обеспокоенность общества. Речь идет о стоимости медицинского обслуживания и жизни с болезнью.

Как наше знание когнитивной психологии помогло обществу? (личность, семья, общество, экономика)

Индивидуальный — помогает человеку лучше справляться с симптомами деменции, обучая его процессу памяти и тому, как его можно улучшить. обучение людей тому, как они могут помочь и поддержать.

Общество — показывает обществу, как принимать людей, которые страдают, объясняя, что происходит, и простыми способами сделать их жизнь более вовлеченной.

Экономия — если эти ближайшие родственники и друзья могут ухаживать за больными дома, потребность в домах престарелых и пребывании в больницах NHS меньше, что выгодно.

Какой вклад внесла эпизодическая память?

Мы должны стараться давать контекстуальную информацию, позволять им жить прошлым, спрашивать их о прошлом, использовать подсказки для восстановления воспоминаний, такие как фотографии, и задавать конкретные вопросы, чтобы они могли сосредоточить свои мысли.

Какой вклад внесли исследования в области памяти STM?

Вещи должны быть записаны для них, чтобы они могли продолжать читать.

Какую роль сыграла оперативная память?

Если вы разговариваете с человеком, страдающим деменцией, убедитесь, что он не отвлекается и может обработать одну вещь за раз. Старайтесь не говорить одновременно с ними.

Какой вклад внесла реконструктивная память?

Возможно, они смешивают схемы. Задавайте ограниченные вопросы, внимательно слушайте и старайтесь следовать их мыслительному процессу.

Каковы последствия для общества, если окажется, что агрессия вызвана природой, а не воспитанием?

Агрессия у людей может исходить от природы или воспитания. Можно сказать, что если поведение обусловлено факторами окружающей среды, то кто-то может решить не вести себя таким образом. Однако можно сказать, что если поведение исходит из чьей-то природы, в нем нет элемента выбора.

Можно сказать, что если поведение обусловлено факторами окружающей среды, то кто-то может решить не вести себя таким образом. Однако можно сказать, что если поведение исходит из чьей-то природы, в нем нет элемента выбора.

Какой вклад в развитие общества внесли наши знания в области биологической психологии? (человек, общество, экономика)

Индивидуальное лечение и поддержка доступны для людей, которые борются с агрессией, поскольку она имеет биологическую причину. Это снимает вину с человека

Общество — успешное лечение устраняет угрозу агрессивных людей из общества, мы больше не обвиняем их

Экономика — мы не тратим деньги на неправильное лечение или реабилитацию, поскольку теперь мы знаем, что работает

Почему обычные люди совершают геноцид?

Геноцид – это действие, совершаемое с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Это было видно во время Холокоста, который побудил к многочисленным исследованиям предубеждений и послушания. Социальная психология попыталась объяснить это.

Социальная психология попыталась объяснить это.

Как наши знания социальной психологии способствовали развитию общества? (физическое лицо, общество)

Индивидуум. Это исследование сделало нас как отдельных людей более осведомленными о том, что мы будем делать в этой ситуации.

Общество. Дает обществу возможность определить, когда мы находимся в опасности нового инцидента геноцида, и дает возможность предотвратить его.

Является ли влияние образцов для подражания и знаменитостей причиной анорексии?

Нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся резкой потерей веса и тревогой, связанной с едой и увеличением веса. Социокультурные факторы обычно связаны с анорексией, поскольку она более распространена в промышленно развитых обществах, где идеалы стройности изображаются в средствах массовой информации.

Какой вклад в развитие общества внесли наши знания в области психологии обучения? (физическое лицо, общество)

Индивидуум — помогает людям осознать, что существуют доступные методы лечения, и делает общество более осведомленным об опасностях социальных сетей. Подчеркивает проблемы с нашим обществом

Подчеркивает проблемы с нашим обществом

Общество – уменьшает стигматизацию, показывая, что это болезнь, которую необходимо лечить, и что это не выбор.

Как проблемы психического здоровья освещаются в СМИ?

Средства массовой информации обычно используют резкие слова, такие как «псих» и «маньяк», в заголовках, когда говорят о людях с проблемами психического здоровья, что может повлиять на общественное мнение.

Как наше знание клинической психологии помогло обществу? (физическое лицо, общество)

Индивидуум — помог нам увидеть реальность психических заболеваний и доказать, что СМИ нельзя доверять.

Общество — помогает нам изменить наше отношение к СМИ и быть более осторожными

Показания очевидцев слишком точны, чтобы им можно было доверять?

EWT используется в качестве доказательства в уголовных процессах в странах по всему миру. Присяжные, как правило, обращают особое внимание на свидетелей и считают доказательства заслуживающими доверия. Однако исследования показали нам, что на самом деле это может быть действительно ненадежным.

Однако исследования показали нам, что на самом деле это может быть действительно ненадежным.

Какой вклад в общество внесли наши знания в области криминальной психологии? (физическое лицо, общество)

Индивидуум — помогает обеспечить справедливое судебное разбирательство и не осудить несправедливо

Общество — помогает сделать систему правосудия более точной

Отчет экзаменаторов для Филиппы Джонс

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 7 0 объект /Создатель /Режиссер /CreationDate (D:20220812143208Z’) /Комментарии () /Компания (Городской университет \(ЛОНДОН\)) /Ключевые слова () /ModDate (Д:20190322094713З) /SourceModified (D:20190314140730) /Предмет () /Заголовок >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > транслировать 2019-03-22T09: 47: 13Z2019-03-22T09: 47: 09Z2019-03-22T09: 47: 13ZACROBAT PDFMAKE 3 application/pdf

7868/S181926531803007X

7868/S181926531803007X Определяющими считаются положения Р. Декарта о разъединенном на несоизмеримые сущности мира, Б. Спинозы о принадлежности человека к субстанции, И. Канта о присутствии человека в познании. Субъект противопоставляется объекту познания, провозглашается органом самопознания субстанции, объект объявляется таким, каким он предстает в мышлении субъекта; субъектоцентризму противостоят субстанциализм и процессуализм, дуализму – общая и частная формы монизма. Теория познания Г. В. Ф. Гегеля выступает точкой отсчета пути от отношения «субъект – объект» к отношению «мышление – бытие», от классической к неклассической, представленной идеями К. Маркса, А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, М. Фуко, М. К. Мамардашвили, эпистемологии. Идеи К. Поппера, И. Пригожина, В. С. Степина в философии науки становятся свидетельством выхода эпистемологии на постнеклассический уровень развития. Прослеживается преломление идей эпистемологии в мышлении основоположников экзистенциальной (Л. Бинсвангер), марксистской (А.

Определяющими считаются положения Р. Декарта о разъединенном на несоизмеримые сущности мира, Б. Спинозы о принадлежности человека к субстанции, И. Канта о присутствии человека в познании. Субъект противопоставляется объекту познания, провозглашается органом самопознания субстанции, объект объявляется таким, каким он предстает в мышлении субъекта; субъектоцентризму противостоят субстанциализм и процессуализм, дуализму – общая и частная формы монизма. Теория познания Г. В. Ф. Гегеля выступает точкой отсчета пути от отношения «субъект – объект» к отношению «мышление – бытие», от классической к неклассической, представленной идеями К. Маркса, А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, М. Фуко, М. К. Мамардашвили, эпистемологии. Идеи К. Поппера, И. Пригожина, В. С. Степина в философии науки становятся свидетельством выхода эпистемологии на постнеклассический уровень развития. Прослеживается преломление идей эпистемологии в мышлении основоположников экзистенциальной (Л. Бинсвангер), марксистской (А. Н. Леонтьев), гуманистической (А. Маслоу), культурно-гуманистической (В. А. Роменец) психологии. Отмечается принципиальная важность диалога В. А. Роменца с С. Л. Рубинштейном о способе бытия человека в мире для осмысления места человека в познании. Общим в эпистемологии и психологии видится движение от дуализма ко все более содержательному монизму с последующим, на постнеклассическом этапе истории каждой из дисциплин, человекоцентризмом, учитывающим объективное место человека в мире. Утверждается взгляд на познание как историко-логико-психологический процесс, раскрываются значение общефилософской идеи тождества мышления и бытия для понимания места человека в познании и особая роль эпистемологического мышления в психологии. Показывается, что в исследовании психологического познания понятия «субъект», «объект» и «автор теории познания» образуют один ряд, что взаимообогащение эпистемологии и психологии создает возможность теории познания человека, необходимой для наук антропологического круга.

Н. Леонтьев), гуманистической (А. Маслоу), культурно-гуманистической (В. А. Роменец) психологии. Отмечается принципиальная важность диалога В. А. Роменца с С. Л. Рубинштейном о способе бытия человека в мире для осмысления места человека в познании. Общим в эпистемологии и психологии видится движение от дуализма ко все более содержательному монизму с последующим, на постнеклассическом этапе истории каждой из дисциплин, человекоцентризмом, учитывающим объективное место человека в мире. Утверждается взгляд на познание как историко-логико-психологический процесс, раскрываются значение общефилософской идеи тождества мышления и бытия для понимания места человека в познании и особая роль эпистемологического мышления в психологии. Показывается, что в исследовании психологического познания понятия «субъект», «объект» и «автор теории познания» образуют один ряд, что взаимообогащение эпистемологии и психологии создает возможность теории познания человека, необходимой для наук антропологического круга.

П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. К.: Либідь. С. 146–170.

П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. К.: Либідь. С. 146–170.

А. (1972). Аналіз творчого процесу // Філософська думка. № 1. С. 52–62.

А. (1972). Аналіз творчого процесу // Філософська думка. № 1. С. 52–62. В. (2005). Психология и методология. М.: Институт психологии РАН.

В. (2005). Психология и методология. М.: Институт психологии РАН.