Социализация личности

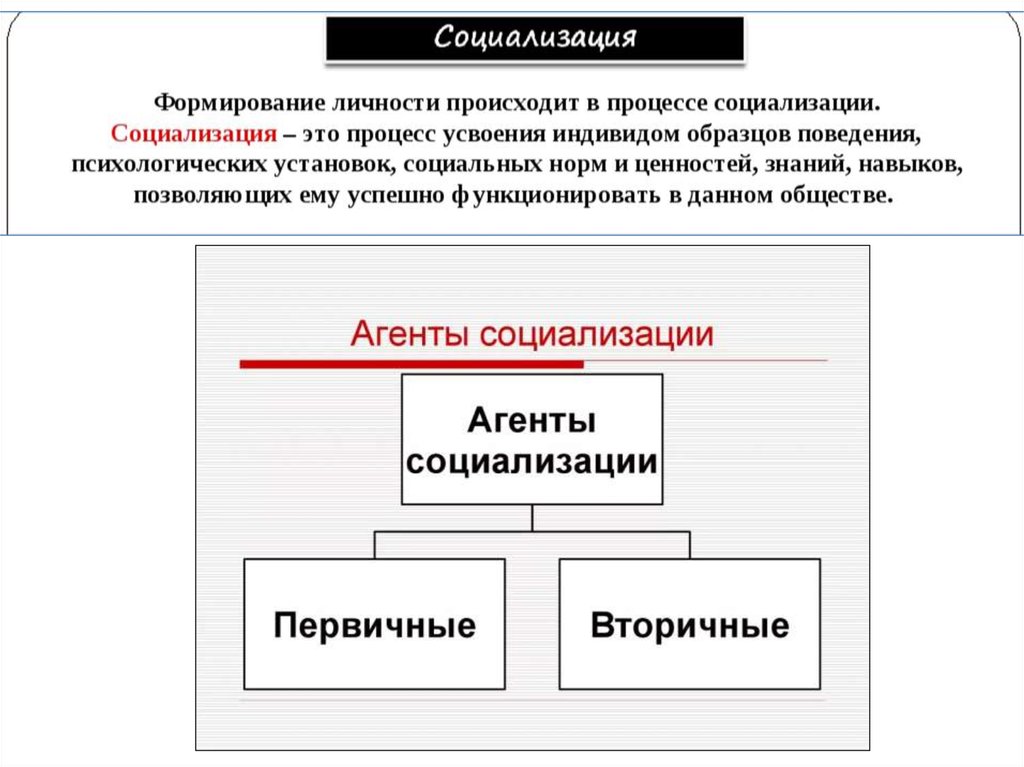

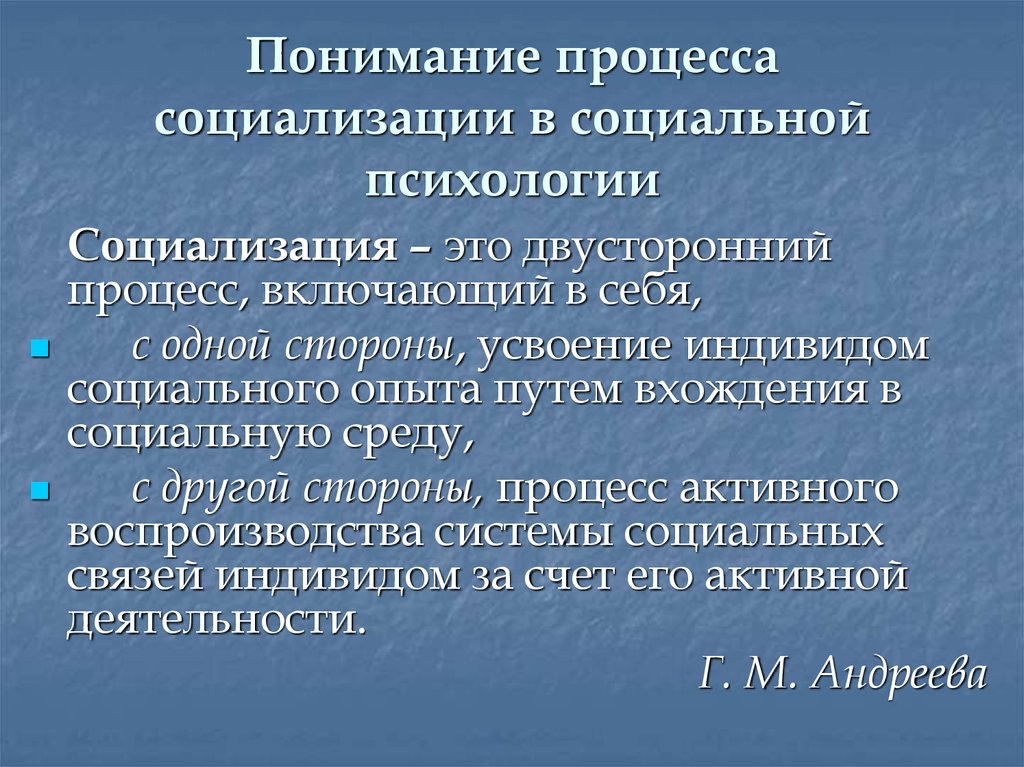

Определение 1

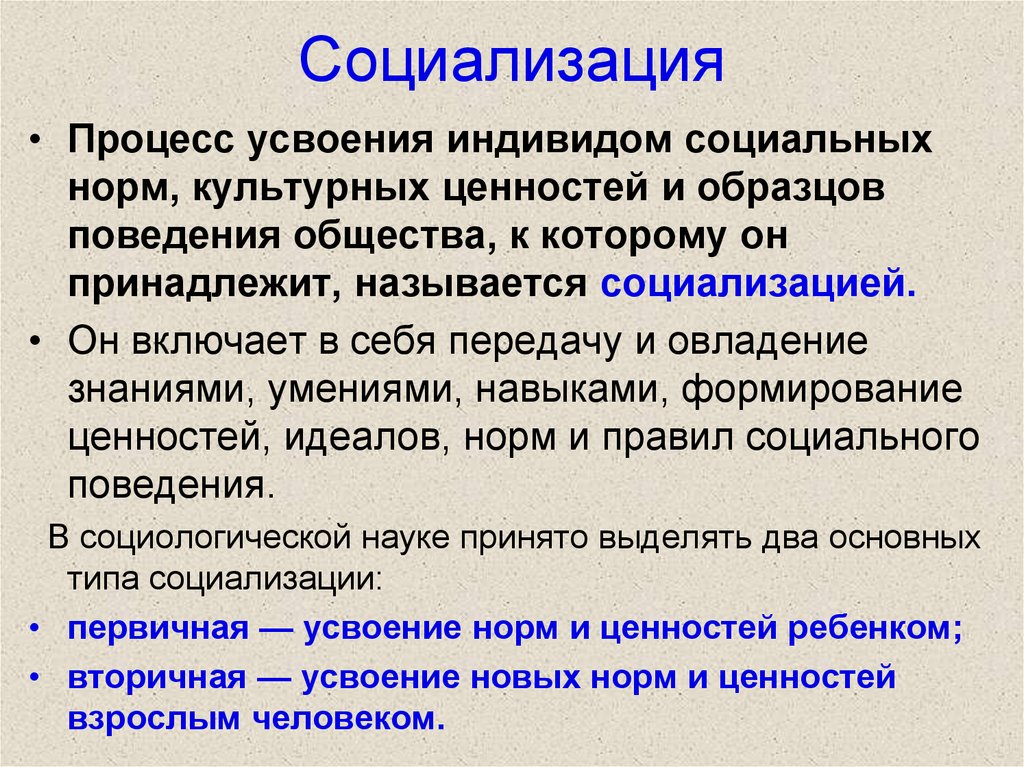

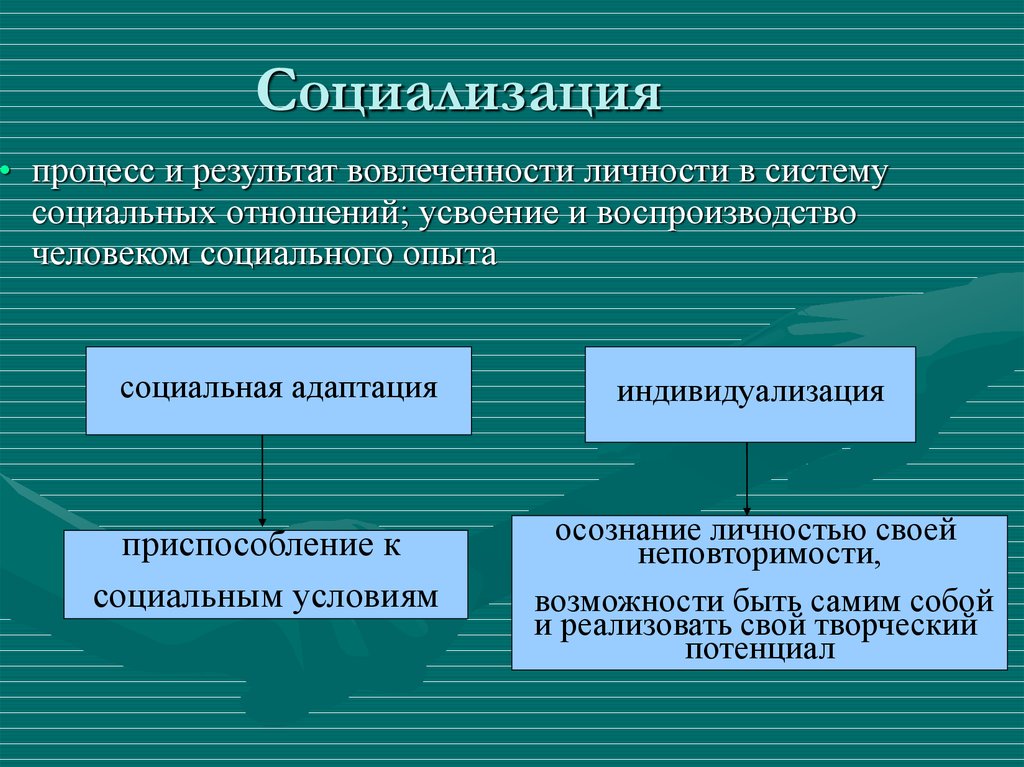

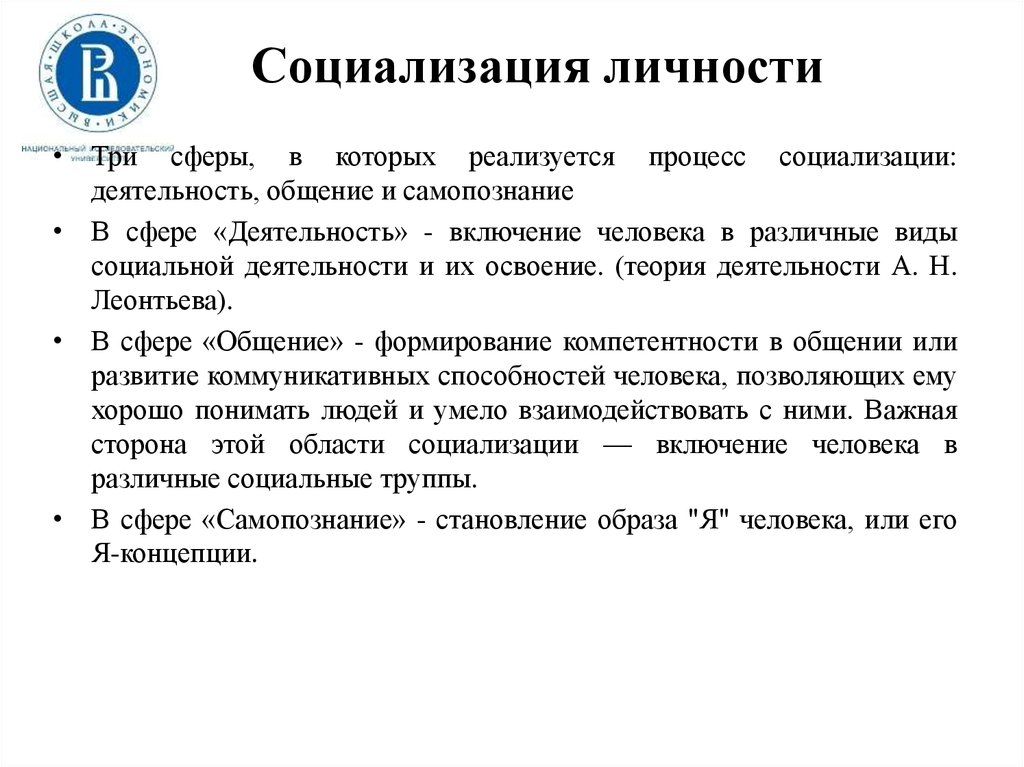

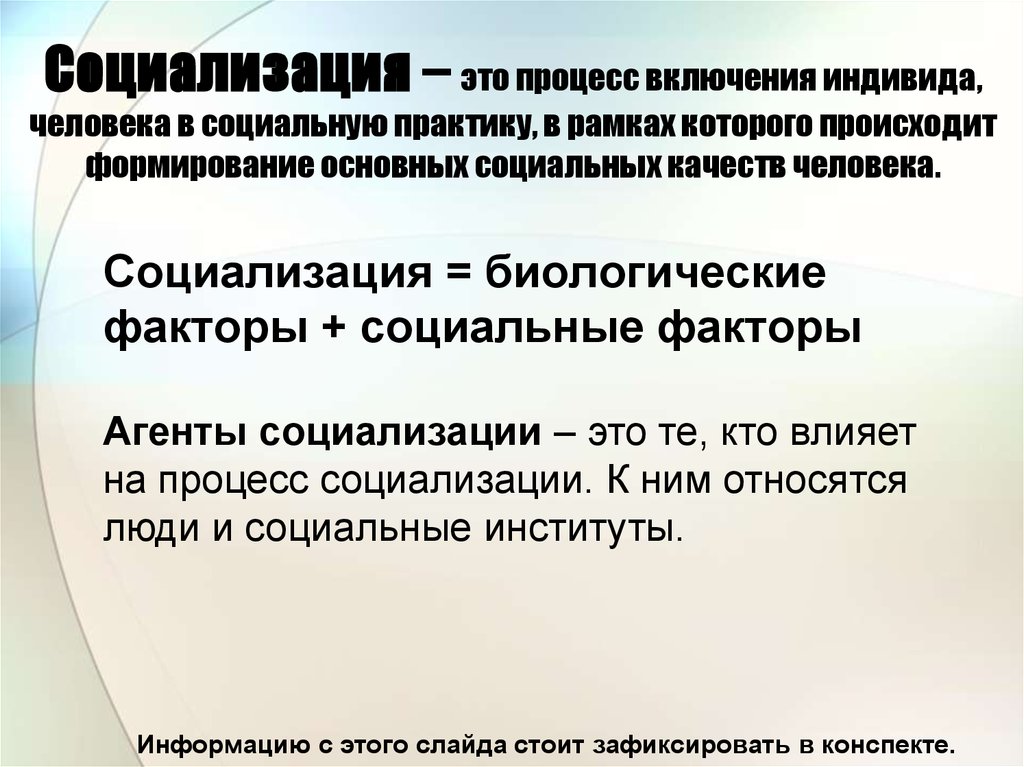

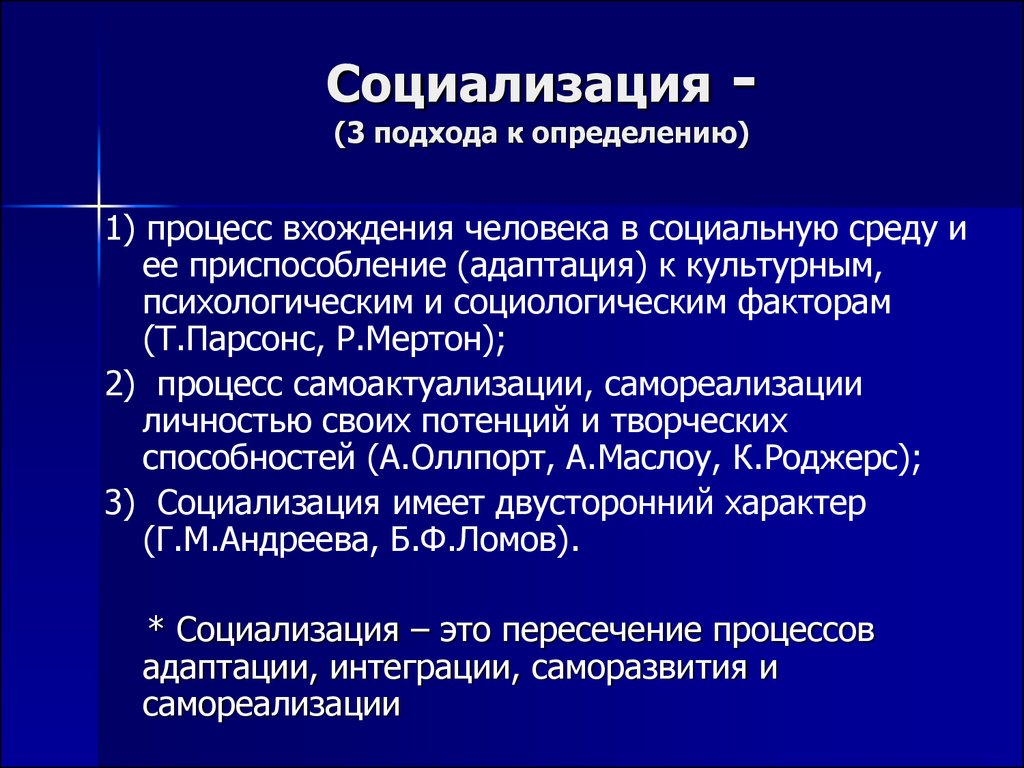

Социализация личности – это процесс вхождения индивида в социальную структуру, в результате чего происходят преобразования в структуре общества и в каждой личности.

Понятие социализации

В современных условиях социальной жизни актуальной является проблема включения каждого человека в структуру общества и единую социальную целостность. Основным понятием этого процесса является социализация личности, позволяющая человеку стать полноценным членом социума.

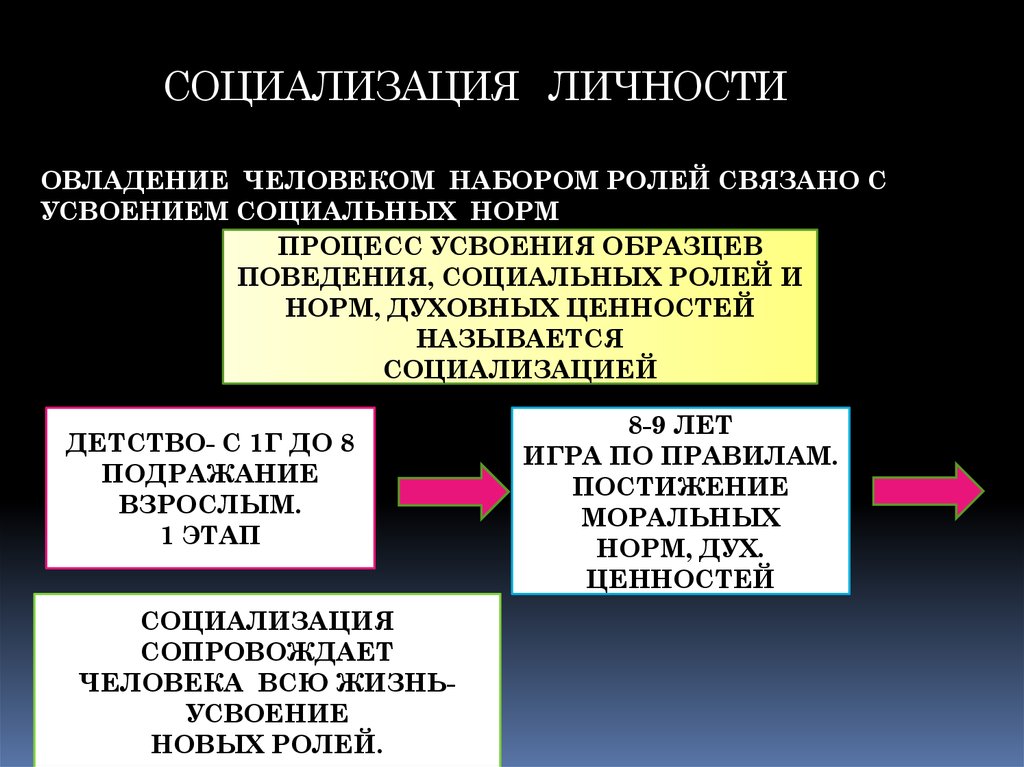

В результате процесса социализации усваиваются нормы жизнедеятельности групп и проявляется их уникальность, а человек усваивает ценности, образцы поведения, социальные нормы. Это необходимо для успешного существования в любом обществе.

Замечание 1

Личность социализируется на протяжении всей жизни, так как окружающая действительность находится в постоянном движении и трансформации. Человеческая жизнь – это непрерывный процесс адаптации, который требует постоянных обновлений и изменений.

Человек — это социальное существо. Процесс его интеграции в социум достаточно сложен и длителен, так как включает в себя определение ролей, усвоение норм и ценностей социальной жизни.

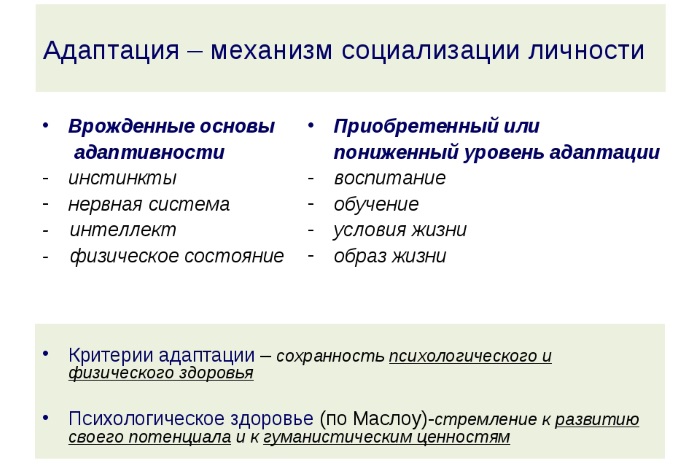

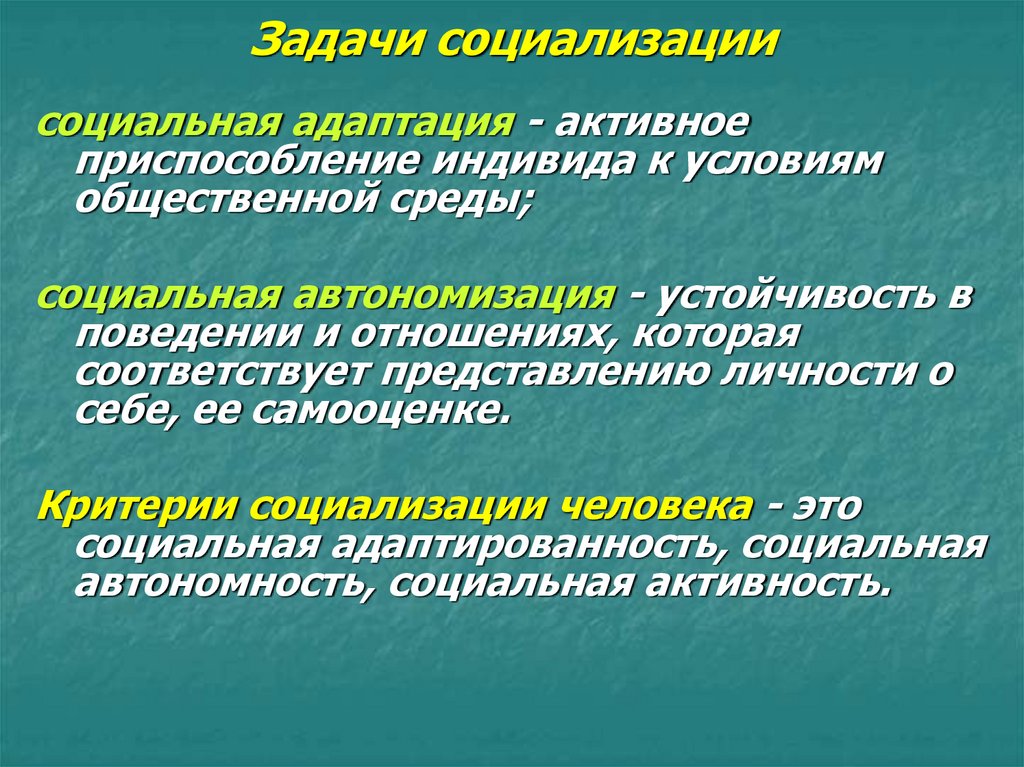

Процесс социализации личности предполагает привыкание человека и его внедрение в общественную среду. Различают два вида социальной адаптации:

- Биофизиологическая адаптация личности – это привыкание личности к природным факторам и условиям ее функционирования. Человек постепенно привыкает к температурным условиям обитания и их смене, влажностью воздуха, атмосферным осадкам, смене времен года. Кроме того, такая адаптация связана с возможностью принятием человеком изменений в своем организме, его постепенном развитии. Личность адаптируется путем использования дополнительных материальных средств, а также активизации психических процессов, их регулированию.

- Психологическая адаптация – это процесс привыкания личности, ее внутреннего мира, качеств, приспособление своей индивидуальности к социальной среде, ее условиям, нормам и требованиям.

Каждый индивид выполняет в социуме определенные роли. В процессе этой адаптации личность приобретает определенный социальный статус, который определяет ее положение в социальной сфере, функциональную роль, правовые возможности.

Каждый индивид выполняет в социуме определенные роли. В процессе этой адаптации личность приобретает определенный социальный статус, который определяет ее положение в социальной сфере, функциональную роль, правовые возможности.

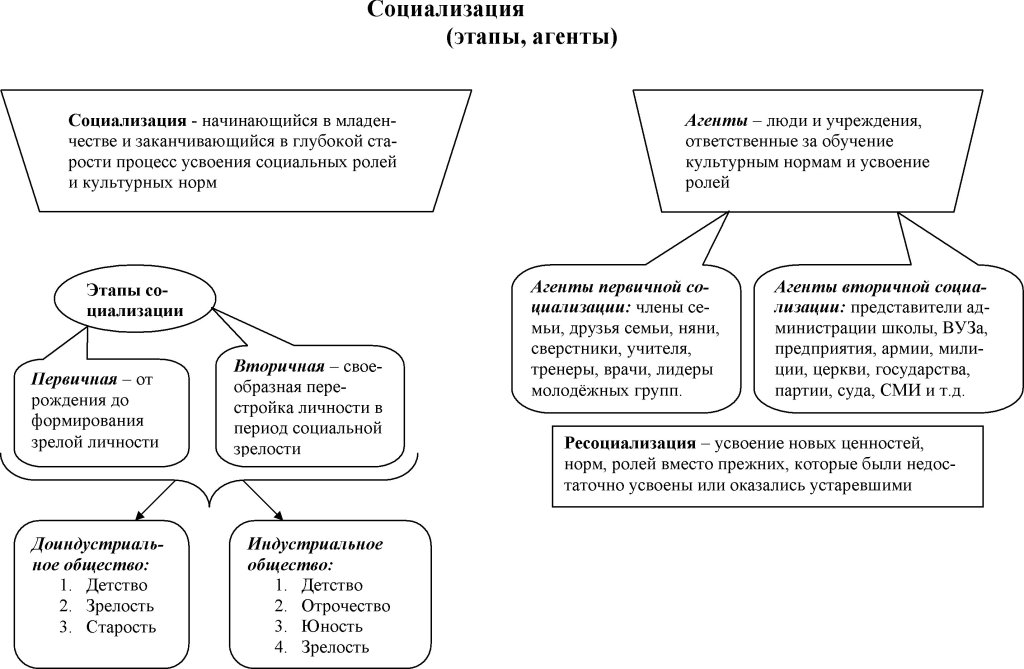

Этапы социализации личности

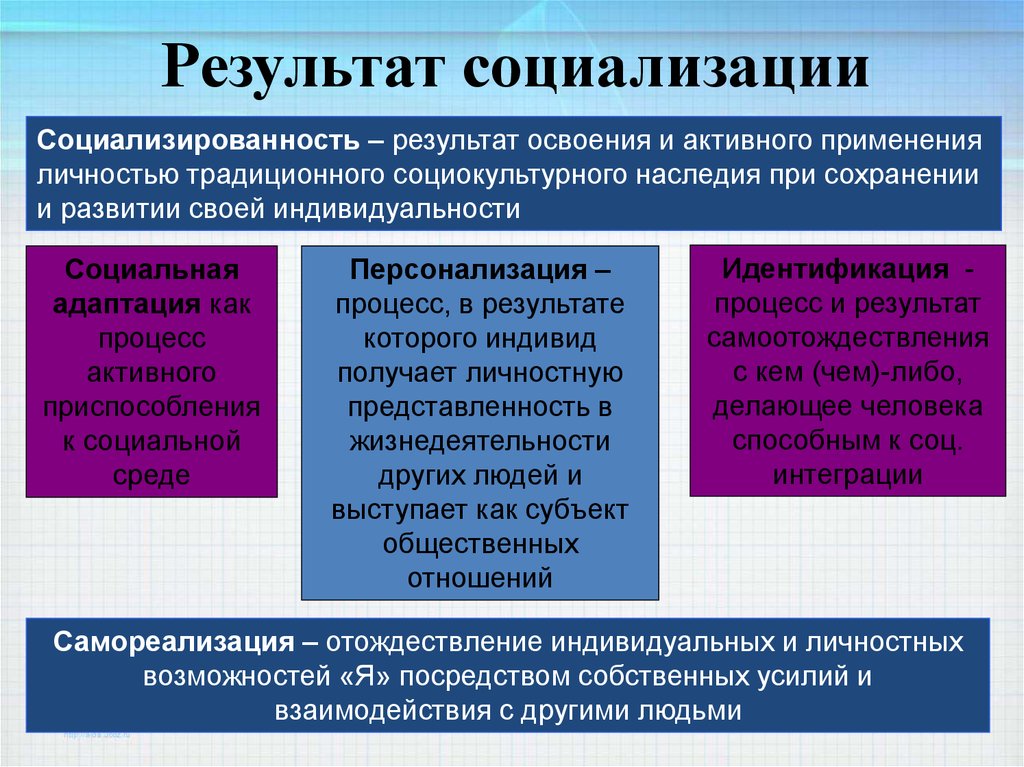

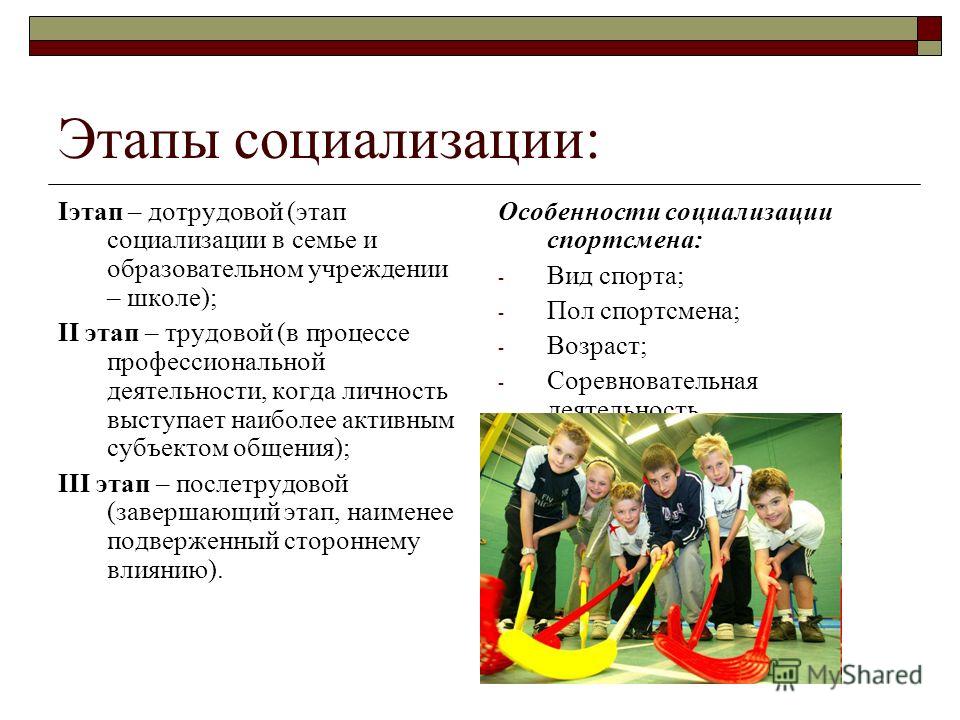

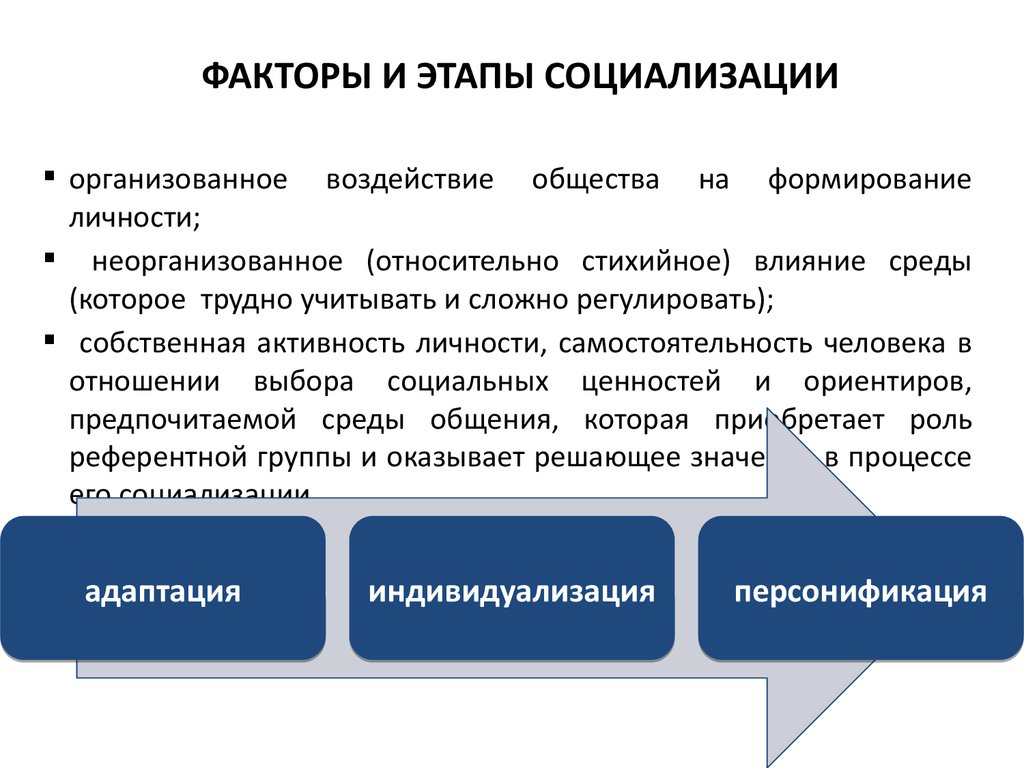

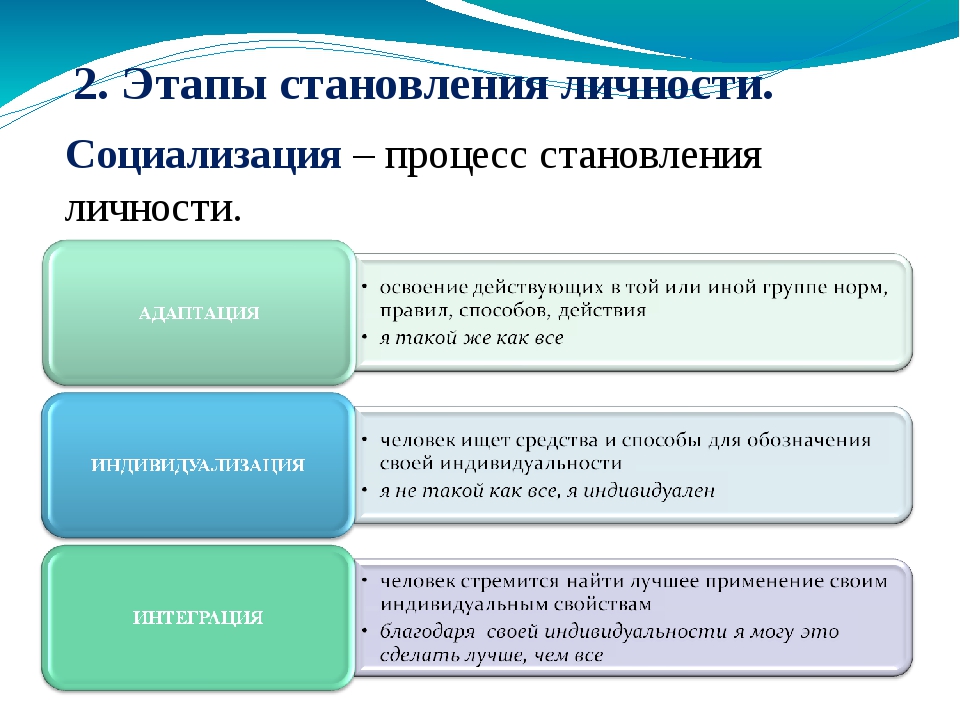

Процесс социализации человеческой личности в своем развитии проходит три главные фазы:

- освоение социальных норм и ценностей и норм;

- стремление личности к персонализации и самоактуализации, а также к определенному воздействию на других членов общества;

- интеграция человека в определенную социальную группу, в которой он может раскрыть свои свойства и возможности.

Только последовательное протекание процесса социализации может привести к благополучному его завершению. Процесс социализации включает определенные этапы социализации личности.

Основными считаются следующие этапы:

Первичная социализация, которая протекает с рождения до полного становления личности;

Вторичная социализация, подразумевающая перестройку зрелой личности в период пребывания в социуме.

Этап интеграции . Он связан с развитием стремления и потребности стать частью общество, благополучно вписаться в него. Этот этап может пройти успешно при принятии социумом свойств личности, ее индивидуальности. Если же, социум не способен принять личность со всеми ее особенностями, то имеются такие вариации развития событий:

- Сохранение своей индивидуальности, несмотря на общественное мнение и проявление агрессии к обществу, либо уверенность в себе и своих силах и внедрение в общественную среду, несмотря ни на что;

- Адаптация к требованиям общества, желание стать таким же его членом, как другие, координально изменив себя;

- Конформизм. В этом случае происходит лишь внешнее согласие индивида с общественными нормами и привыкание к ним. Однако, внутренне индивид не согласен с ними и не желает быть таким, как все.

Трудовой этап. Процесс социализации личности начинается в раннем возрасте, а именно с начала совершения человеком элементарной трудовой деятельности и протекает в течение всей его трудовой деятельности.

предполагается, что личность не просто усваивает общественные нормы и требования, но и совершает действия на благо обществу, работая в его среде.

предполагается, что личность не просто усваивает общественные нормы и требования, но и совершает действия на благо обществу, работая в его среде.Пенсионный этап. Человек уже не принимает участие в трудовой деятельности, но все равно проходит процесс социализации, поскольку передает свой социальный опыт новому поколению.

Процесс социализации логично рассматривать в зависимости от возраста человека.

Детство. Социализация человека начинается с самой ранней стадии его развития. В детском возрасте почти на 70% формируется личность человека. В случае запаздывания этого процесса наблюдаются необратимые последствия. До семи лет понимание собственного «Я» проходит наиболее естественно, чем в старшем возрасте.

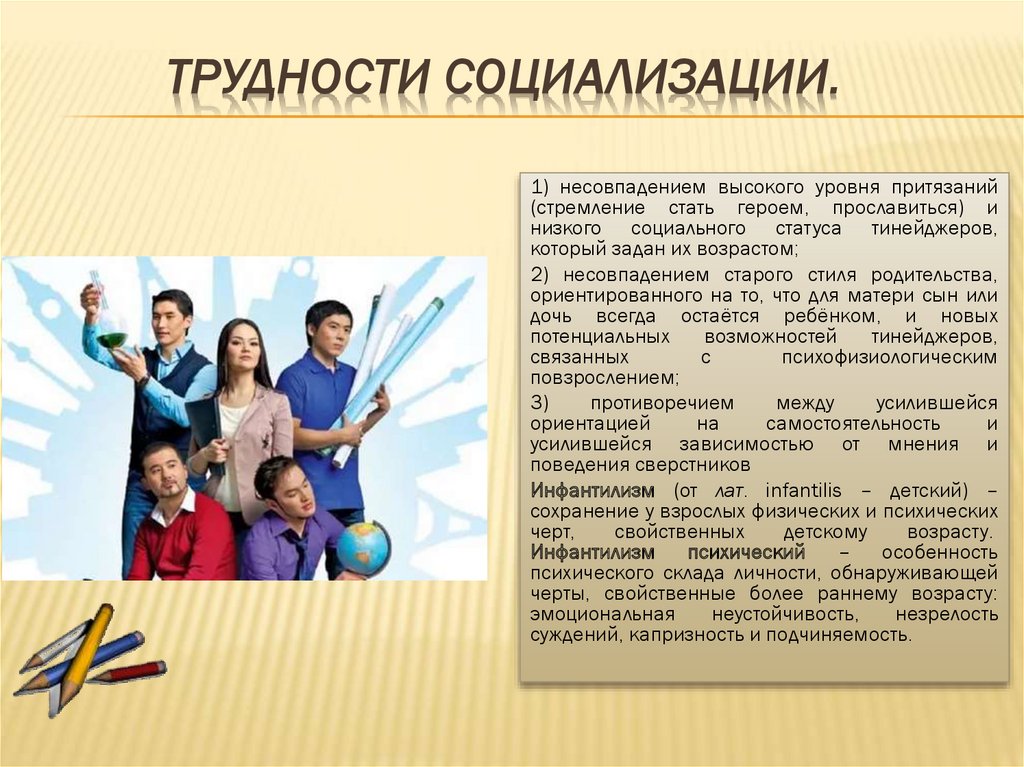

Подростковый возраст. Этот социальный этап в общем жизненном цикле каждого отдельного индивида очень важен. Именно на этом этапе происходят основные физиологические изменения и становление личности. С тринадцатилетнего возраста дети начинают брать на себя значительно больше обязанностей.

С тринадцатилетнего возраста дети начинают брать на себя значительно больше обязанностей.

Период молодости. Возраст шестнадцати лет наиболее напряженный и опасный. Это связано с тем, что с этого возраста индивид сознательно и самостоятельно решает, какой социум для дальнейшей жизни ему выбрать.

Период от 18 до 30 лет. В этом возрасте базовые инстинкты и становление социализации переориентируются на работу и личные отношения. Неправильное освоение или восприятие этих сфер может привести к необратимым серьезным последствиям, в результате которых человек бессознательно будет жить до кризиса, наступающего в возрасте тридцати лет.

Период зрелости. На данной стадии, которая длиться примерно до 60 лет, особо воспринимается воздействие со стороны других людей, подтверждение своей нужности. В этот период человек вкладывает свои ресурсы в труд, заботу о детях, удовлетворение своих и общественных потребностей.

Период старости. Для него характерно завершение создания формы эгоидентичности, человек переосмысливает свою жизнь, пытается осознать свое «Я» в процессе духовных раздумий о прожитых годах.

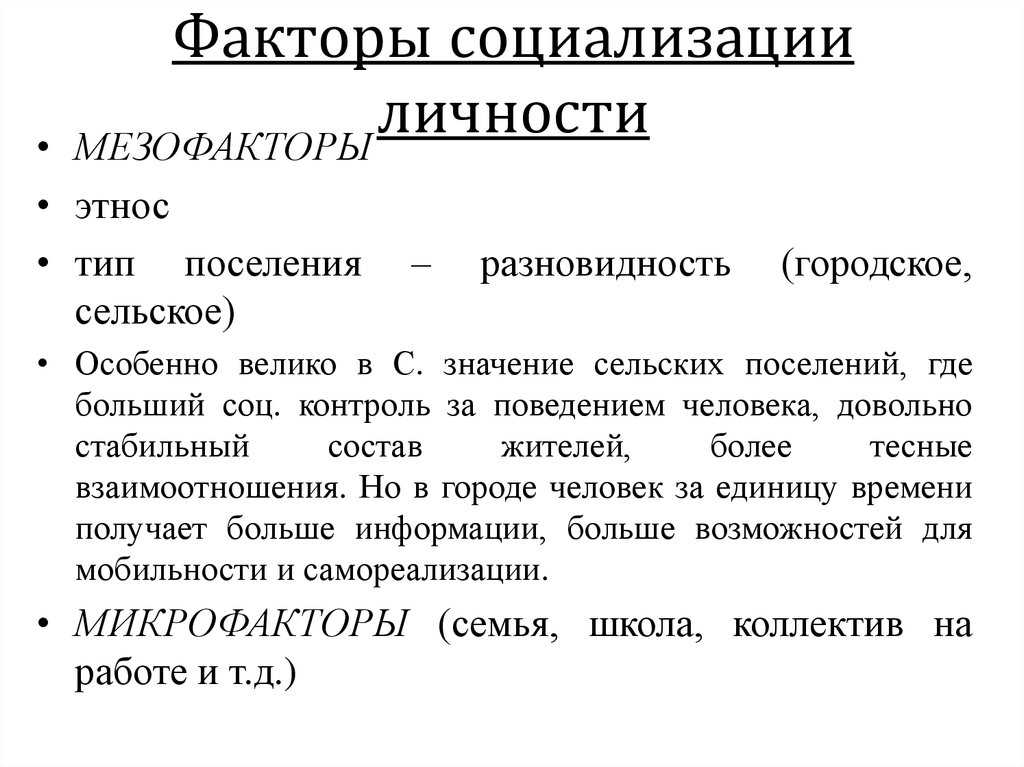

Факторы, влияющие на социализацию

На каждом из этапов социализации на индивида оказывают влияние определенные факторы, соотношение которых различно на разных этапах.

Выделяют четыре группы факторов социализации:

- Микрофакторы. К ним относятся социальные параметры, которые определяют жизненное устройство личности, ее местоположение, качество жизни, социально-экономическое устройство общества. Сюда входят малые социальные общности: семья, учреждения образования и воспитания, различные религиозные заведения.

- Мезофакторы. К ним относятся параметры общественного устройства, а именно того микросоциума, в котором обитает индивид. Сюда входит: местопребывания, тип поселения, его коммуникации, национальная принадлежность, традиции и обычаи этого общества.

- Макрофакторы. Это параметры социализации личности, как к социальной, так и к природной среде обитания, которые связаны с тем, что индивид проживает в составе большой социальной общности. К ним относится государство, в котором проживает личность, его политический строй, культурные ценности.

- Индивидуальные факторы. Сюда входят показатели развития личности на определенном возрастном этапе. От них зависит восприятие личности общественной среды, ее возможности и способности к прохождению процесса адаптации.

виды, этапы и условия социализации

Каждый человек представляет собой единство индивидуального и социального. Являясь уникальными и неповторимыми личностями, мы в то же время часть социума и следуем нормам и правилам поведения, принятым в нем. Социальная среда – это обязательное условие существования человека. Адаптация к ней начинается с рождения и длится всю жизнь. Этот процесс, который сопровождается усвоением норм, правил, стереотипов поведения и нравственных ценностей, называется социализацией.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Сущность социализации

- 2 Виды социализации

- 2.1 Первичная социализация

- 2.2 Вторичная или повторная социализация

- 2.3 Перманентная социализация

- 3 Стадии социализации и их факторы

- 4 Этапы социализации

- 4.1 Этап адаптации

- 4.2 Этап индивидуализации

- 4.3 Этап интеграции

Сущность социализации

Необходимость социализации обусловлена самой природой человека. Он уникальное явление, потому что единственный из всех живых существ практически не обладает врожденными формами поведения. Ребенок, не прошедший социализацию, неспособен ни общаться как человек, ни устанавливать отношения с родичами, ни вести себя как принято в социуме. Это кошка или собака имеют врожденные программы видового поведения, а человеку всему надо учиться.

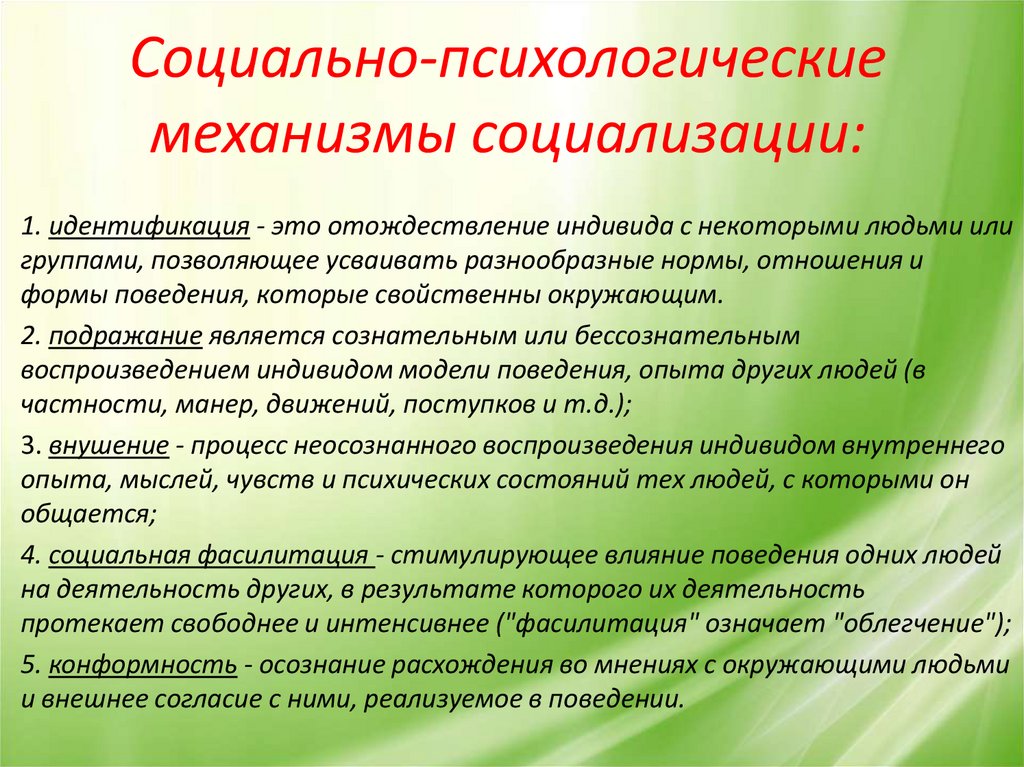

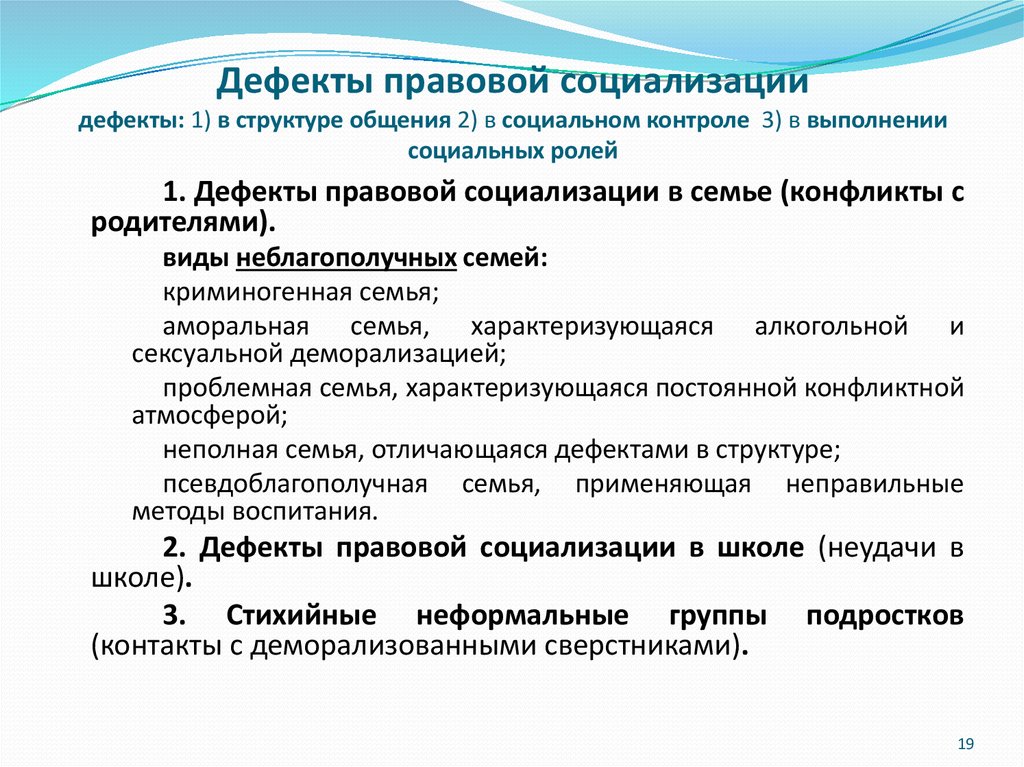

Социализация, по сути, процесс адаптации человека в социуме. Но это не просто знание о том, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Знание социальных норм не гарантирует соблюдение их. Например, преступник ворует не потому, что не знает, что это противозаконно. Он прекрасно это знает. Но норма «не укради» не прошла процесс социализации, не присвоена им, не стала его внутриличностной нормой поведения. Явление перехода социальной нормы или значения с внешнего на внутренний уровень называется интериоризацией.

Знание социальных норм не гарантирует соблюдение их. Например, преступник ворует не потому, что не знает, что это противозаконно. Он прекрасно это знает. Но норма «не укради» не прошла процесс социализации, не присвоена им, не стала его внутриличностной нормой поведения. Явление перехода социальной нормы или значения с внешнего на внутренний уровень называется интериоризацией.

Это и есть основа социализации, ее базовый процесс. Первоначально все нормы поведения и приемы социальной деятельности для ребенка внешние. Родители когда убеждением, а когда и принуждением воспитывают у малыша привычку совершать определенные действия, делать оценки своих поступков и поступков других. Например, маленький ребенок не испытывает никакой потребности есть ложкой, застегивать пуговки на кофточке, чистить зубы, здороваться, тем более убирать свои игрушки. Но если родители достаточно настойчивы и терпеливы, то эти действия становятся привычными, и в схожей ситуации ребенок уже сам будет чувствовать потребность в них. Так, мы, взрослые, будем испытывать явный дискомфорт, если придется есть салат руками или выйти к незнакомым людям небрежно одетыми.

Так, мы, взрослые, будем испытывать явный дискомфорт, если придется есть салат руками или выйти к незнакомым людям небрежно одетыми.

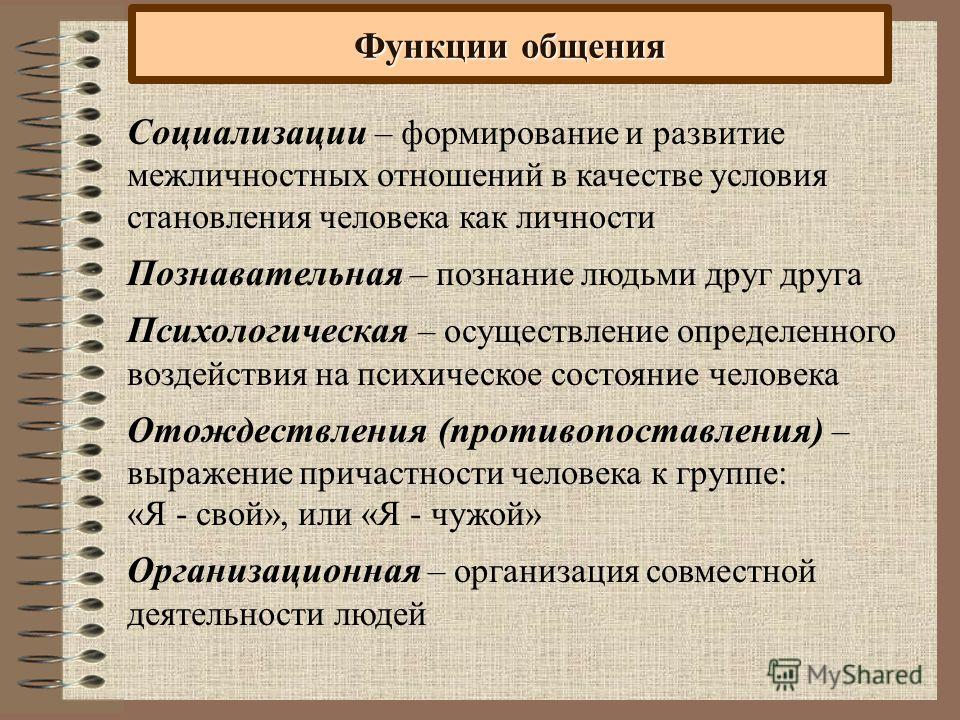

Сложность социализации еще и в том, что человек является членом разных социальных групп с разными нормами и правилами. Приходится проходить дополнительную социализацию в каждом социуме, куда нам довелось попасть.

Виды социализации

Когда говорят о социализации, то чаще всего имеют в виду ребенка, его воспитание, овладение речью и элементарными нормами поведения. Но социализация не ограничивается детским возрастом, она свойственна и взрослым. Причем у состоявшихся личностей этот процесс более сложный и проблемный с точки зрения психологии.

Можно выделить три вида социализации: первичную, вторичную и перманентную.

Первичная социализация

Этот вид социализации можно еще назвать детской. Начинается он с рождения и продолжается до начала самостоятельной жизни, точнее, до того момента, когда юноша или девушка станут полноправными и полноценными членами общества.

Детская социализация – самый изученный вид этого явления, потому что долгое время описание процесса в целом только ей и ограничивалось. Особенность первичной социализации в том, что она носит преимущественно неосознанный характер, ребенок, по сути, является не субъектом, а объектом социализирующих воздействий общества. В роли и проводников социальных норм, и тех, кто осуществляет социальный контроль за их выполнением, выступают взрослые: родители, воспитатели, учителя. А ребенок в лучшем случае только подражает более старшим членам группы. Поэтому главным условием успешности первичной социализации является благополучная семья, в которой соблюдаются социальные нормы.

Правда, чем старше становится ребенок, тем больше сознательных усилий он прилагает к овладению нормами. Или к сопротивлению им. Да, и такое случается, когда, например, подросток оказывается под влиянием асоциальной группы. В этом случае перед ним встает выбор: следовать общепринятым нормам поведения, которые поддерживает общество взрослых, или отказаться от этого ради ценностей, предлагаемых сообществом неформалов. Выбор непростой, и он во многом зависит от того, насколько ребенок к подростковому возрасту усвоил общественные нормы.

Выбор непростой, и он во многом зависит от того, насколько ребенок к подростковому возрасту усвоил общественные нормы.

В нормальных условиях воспитания правила поведения усваиваются довольно рано, становятся внутриличностными нормами человека и сдерживают его асоциальное поведение. Дело в том, что в процессе социализации формируется и особый механизм внутреннего контроля. Он проявляется в чувстве стыда или ощущении вины, когда принятые ребенком нормы по каким-то причинам нарушаются. Это довольно неприятные чувства, и они играют роль регулятора поведения.

Но так происходит, если процесс социализации протекает правильно, то есть взрослые не только сами поддерживают общественные ценности и нормы, но и проявляют активность и настойчивость в воспитании у ребенка правильного отношения к ним. Только в этих условиях социальные нормы могут пройти процесс интериоризации.

Вторичная или повторная социализация

Это социализация, которую проходит человек при переходе в другую группу. Она может быть и в детском возрасте, например, при поступлении в детский садик, в школу, в спортивную секцию. Взрослый человек, устраиваясь на работу в другой коллектив, тоже должен ее проходить. Ведь везде есть свои правила и порядки, отличающиеся от уже привычных.

Она может быть и в детском возрасте, например, при поступлении в детский садик, в школу, в спортивную секцию. Взрослый человек, устраиваясь на работу в другой коллектив, тоже должен ее проходить. Ведь везде есть свои правила и порядки, отличающиеся от уже привычных.

Но если переходы происходят в рамках одного общества или государства, то базовые нормы сохраняются. Самые серьезные сложности человек испытывает при переезде в другую страну, где даже обычаи и традиции отличаются от тех, что он усвоил в детстве и, как говорят, впитал с молоком матери. В ряде случаев нормы жизни в другом социуме кажутся настолько чуждыми, что процесс социализации не завершается, и человек всю оставшуюся жизнь чувствует себя «белой вороной» или возвращается на родину.

Именно вторичная социализация порождает наибольшее количество психологических проблем, которые требуют внимания специалистов. Нередко бывает, что помочь человеку адаптироваться в новой группе может только психолог. Причем и в родном социуме такое случается, например, когда молодой человек приходит в армию, где условия существования сильно отличаются от привычных.

Перманентная социализация

Даже если индивид всю жизнь прожил в одной стране, в одной семье и трудился в одном коллективе, то все равно социализации ему не избежать. Перманентная социализация – это адаптация человека к постоянно меняющемуся обществу.

Наша жизнь не стоит на месте, меняются условия, виды деятельности, появляются новые нормы, ценности, идеалы и утрачивают значение старые. Люди меняются вместе с обществом, кому-то это дается проще, кому-то сложнее, но перманентная социализация касается всех. И у нее тоже могут быть психологические проблемы.

Если преобразования в обществе происходят постепенно, то люди к ним привыкают и почти не замечают изменений, и сами так же постепенно адаптируются к ним. Но когда изменения носят революционный характер, то в естественной перманентной социализации возникают сбои. Часть людей с менее гибкой психикой или с более прочно усвоенными старыми нормами не могут быстро интегрироваться в преобразованное общество. У них возникает чувство дискомфорта и растерянности от того, что они чувствуют себя чужими в родной стране. Такое явление можно наблюдать после революций, в эпоху кардинальной перестройки социального строя.

Такое явление можно наблюдать после революций, в эпоху кардинальной перестройки социального строя.

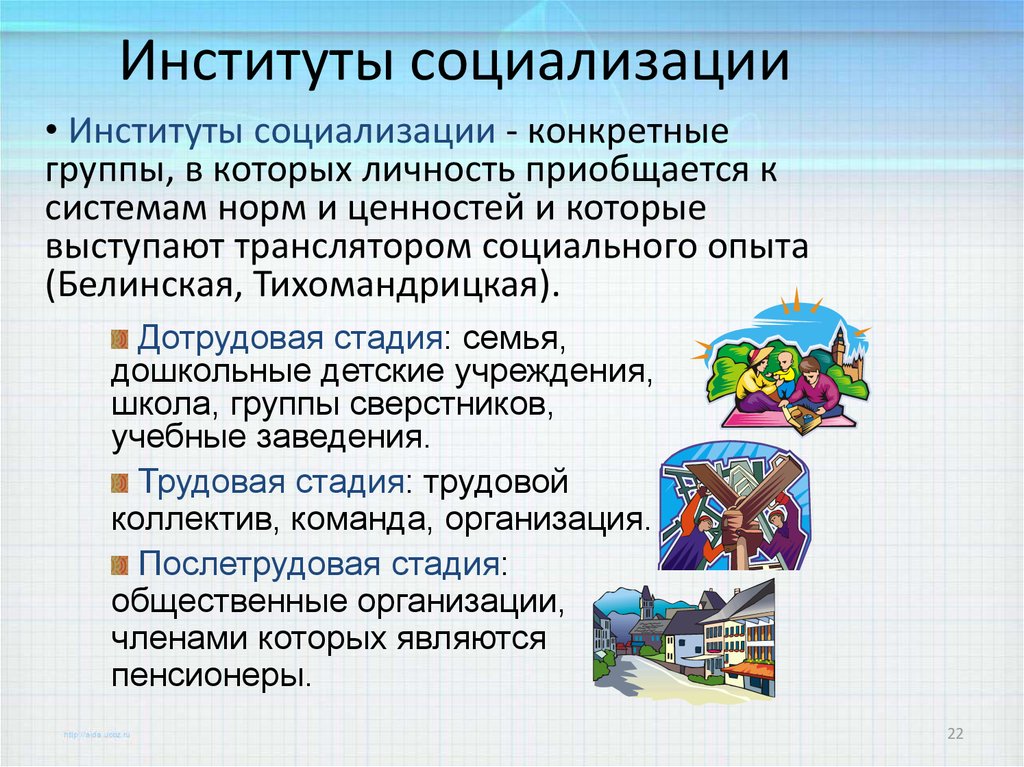

Стадии социализации и их факторы

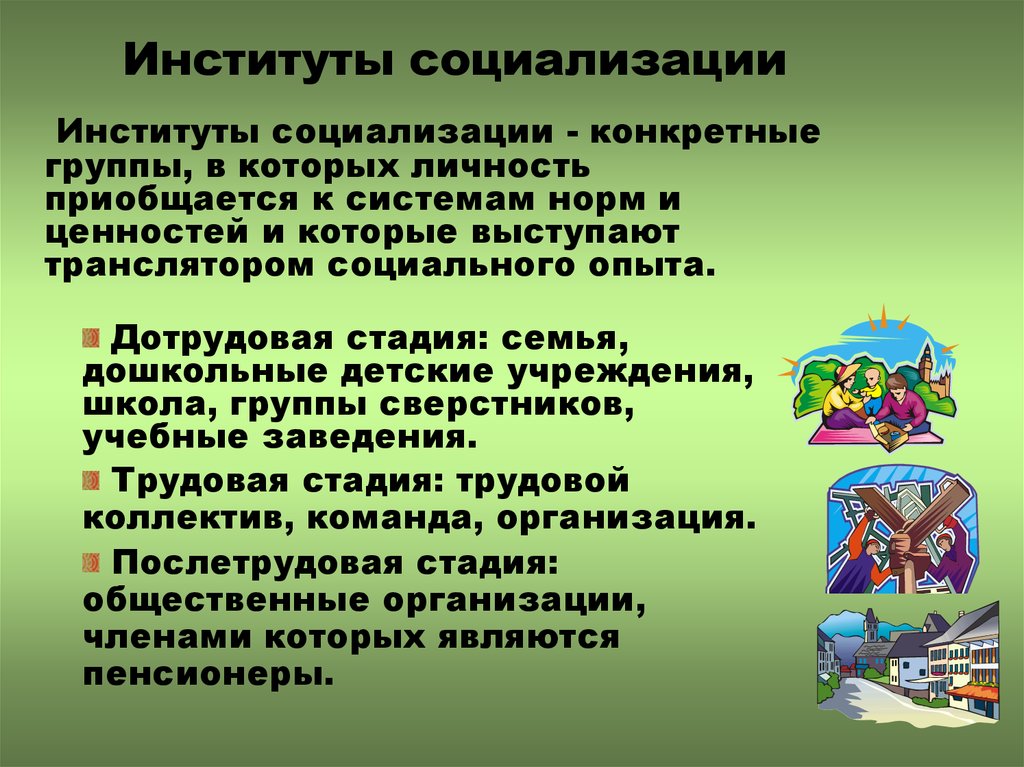

Если рассматривать социализацию как непрерывный процесс адаптации человека к обществу, то можно выделить несколько стадий в зависимости от своеобразия социальных условий. Эта классификация стадий социализации родилась еще в советской социальной психологии, которая на первое место ставила социально-экономический аспект.

В зависимости от социальной роли человека и его места в общественных отношениях выделяют три стадии.

- Дотрудовая стадия охватывает весь период взросления до начала трудовой деятельности и делится на первичную и этап обучения. В течение дотрудовой стадии происходит усвоение базовых норм поведения, а главным социализирующим фактором является воспитательное воздействие.

- Трудовая стадия. В этот период происходит раскрытие всех способностей личности, и ее развитие идет на фоне взаимодействия с другими элементами социума.

Это период активного освоения социальных ролей и формирования социального статуса. Главный социализирующий фактор – стремление к профессиональному росту. А в качестве главного института социализации выступает трудовой коллектив, система социальных отношений.

Это период активного освоения социальных ролей и формирования социального статуса. Главный социализирующий фактор – стремление к профессиональному росту. А в качестве главного института социализации выступает трудовой коллектив, система социальных отношений. - Послетрудовая стадия начинается с выходом человека на пенсию. Она проявляется в перестройке системы социальных отношений и утрате индивидом ряда своих социальных функций. Основным фактором этой стадии является изменение социальной позиции человека и перестройка его деятельности. Человеку приходится учиться существовать в новых условиях и искать новые способы самовыражения и саморазвития личности. Удается это далеко не всем, поэтому факт утраты своего социального значения переживается довольно тяжело.

Данная классификация стадий социализации поддерживается не всеми психологами, многим она кажется искусственной. Наибольшую критику вызывает третья стадия, потому что в зрелом возрасте человек не должен утрачивать ценность для общества, а скорее, наоборот. Ведь у него есть то, чего нет у более молодых представителей социума – бесценный опыт – как профессиональный, так и социальный.

Ведь у него есть то, чего нет у более молодых представителей социума – бесценный опыт – как профессиональный, так и социальный.

Этапы социализации

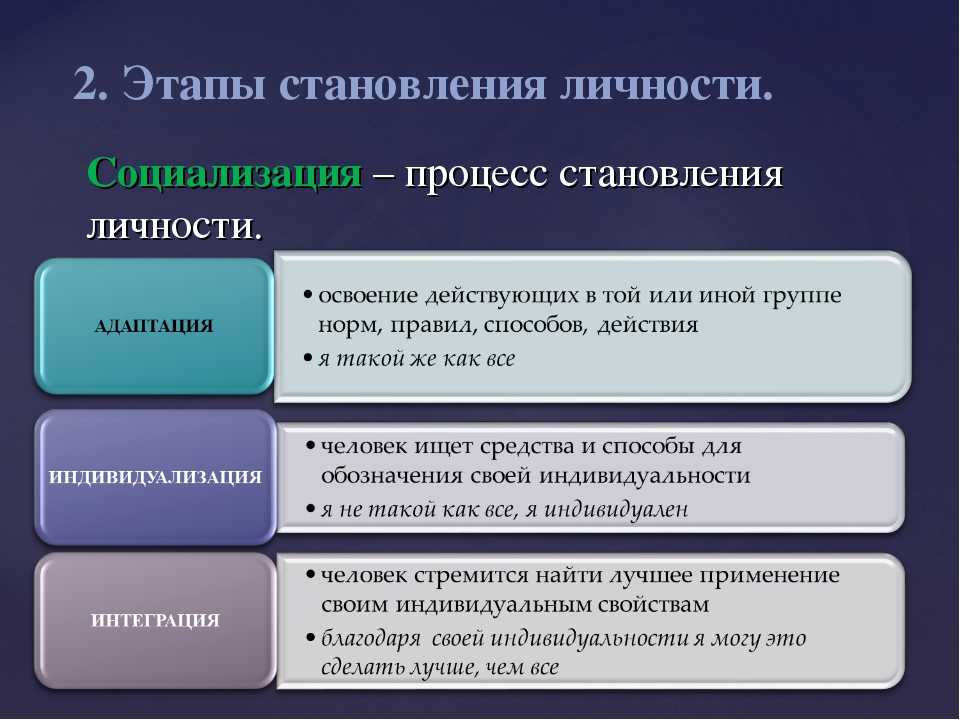

Процесс социализации имеет свои закономерности и особенности. Его протекание подчиняется строгим социально-психологическим законам, которые одинаковы и для первичной, и для вторичной, и для перманентной социализации. Чтобы этот процесс считался полностью завершенным, он должен пройти три этапа.

Этап адаптации

Этот период характеризуется активным усвоением норм, правил, овладением формами социотипического поведения. В детской социализации он проходит под руководством взрослых, в повторной социализации человек, как правило, сам проявляет активность. Ведь это очень важно – стать полноправным членом нового коллектива, поэтому индивид старается побыстрее узнать, что здесь принято, что нет, с кем и как общаться и о каких традициях следует помнить.

Маленькие дети следуют групповым нормам под воздействием взрослых. Первоначально эти нормы для малышей внешние, и лишь потом они проходят процесс интериоризации. Это же характерно и для взрослого человека, который в новом коллективе ведет себя определенным образом, только чтобы не выделяться, не казаться чужим.

Первоначально эти нормы для малышей внешние, и лишь потом они проходят процесс интериоризации. Это же характерно и для взрослого человека, который в новом коллективе ведет себя определенным образом, только чтобы не выделяться, не казаться чужим.

Интериоризация социальных норм – переход их с внешнего уровня на внутренний – основной психологический механизм данного этапа. Стать как все – это главная цель индивида, находящегося на этапе адаптации.

Постепенность процесса социализации хорошо заметна у маленьких детей, которые в ходе усвоения социальных норм начинают замечать их нарушения. Но, прежде всего, не у себя, а у других детей. А заметив, ябедничают, то есть сообщают о нарушении взрослому – основному гаранту правильного социального поведения. Хоть считается, что ябедничать – плохо, но это естественное и с точки зрения социальной психологии нормальное явление. У детей, конечно. У них оно свидетельствует, что этап адаптации находится в активной фазе.

Этап индивидуализации

Это самый сложный и проблемный этап, так как нередко связан с демонстрацией асоциального поведения у подростков. Усвоив базовые нормы общества или социальной группы, человек уже не хочет быть «как все». Он испытывает потребность в индивидуализации, в самовыражении, в проявлении собственного «Я».

Усвоив базовые нормы общества или социальной группы, человек уже не хочет быть «как все». Он испытывает потребность в индивидуализации, в самовыражении, в проявлении собственного «Я».

Ребенок достигает этого этапа первичной социализации как раз к подростковому возрасту, и характерный для него кризис накладывается на стремление подростка доказать свою уникальность, продемонстрировать свои способности и таланты. Это проявляется в смене разных увлечений и интересов, ведь понять, к чему у тебя есть способность, можно только в деятельности. Те дети, кто смог быстро найти сферу самовыражения (спорт, изобразительное искусство, конструирование, коллекционирование и т. д.), переносят кризис подросткового возраста намного легче.

Нашедший свой путь ребенок более спокоен, так как уверен в себе и чувствует уважение общества. Соответственно, и взрослые, находящиеся рядом с ним, тоже испытывают меньше проблем. Поэтому важной задачей родителей и учителей является помощь подростку в поисках самореализации, иначе он будет самовыражаться по-своему, например, в эпатажном поведении, нарушении дисциплины, асоциальных поступках, агрессивности.

Этот этап наблюдается и при переходе взрослого в другую группу, хоть обычно менее заметен, чем у подростков.

Этап интеграции

Итак, если человек преодолел самый сложный этап социализации, определил, чем он может заслужить уважение общества, то он начинает искать сферу приложения своих способностей и единомышленников для совместной деятельности. Этот этап хорошо заметен в юности, когда молодые люди стоят перед выбором профессиональной деятельности или только начинают ее. Они стремятся к активности, к демонстрации своих талантов, но, к сожалению, им пока не хватает опыта и доверия общества. Поэтому легче всего им в кругу сверстников-единомышленников. Это самый «тусовочный» период, молодежь создает свои фан-клубы, неформальные группы, сообщества, где они могут обсуждать общие интересы и заниматься общим делом, где все они на равных правах.

Это завершающий этап социализации. На нем человек может продемонстрировать свою значимость для общества и начать свой путь к успеху. Если, конечно, он благополучно прошел первые два этапа. К сожалению, нередко человеку не удается найти свое призвание на этапе индивидуализации, тогда он начинает чувствовать себя неудачником и может еще долго искать свой путь, меняя разные занятия и профессии, или просто плыть по течению.

Если, конечно, он благополучно прошел первые два этапа. К сожалению, нередко человеку не удается найти свое призвание на этапе индивидуализации, тогда он начинает чувствовать себя неудачником и может еще долго искать свой путь, меняя разные занятия и профессии, или просто плыть по течению.

Этот человек тоже полноценный член общества, но реализовать себя в полной мере он не в состоянии. Однако не стоит разочаровываться и опускать руки, многие находили свое призвание и способ самореализации даже в зрелом возрасте. И от этого не только чувствовали удовлетворение, но даже молодели.

Таким образом, социализация – один из тех глобальных процессов, которые лежат в основе существования общества. Поэтому не только каждый отдельно взятый индивид, но и общество в целом заинтересовано в ее организации. Можно сказать, что на это брошены все силы общества и социализацией занимаются все его основные институты: государство, семья, школа, религиозные и общественные организации, средства массовой информации, литература и все виды зрелищного искусства.

Социализация личности в изменяющемся мире

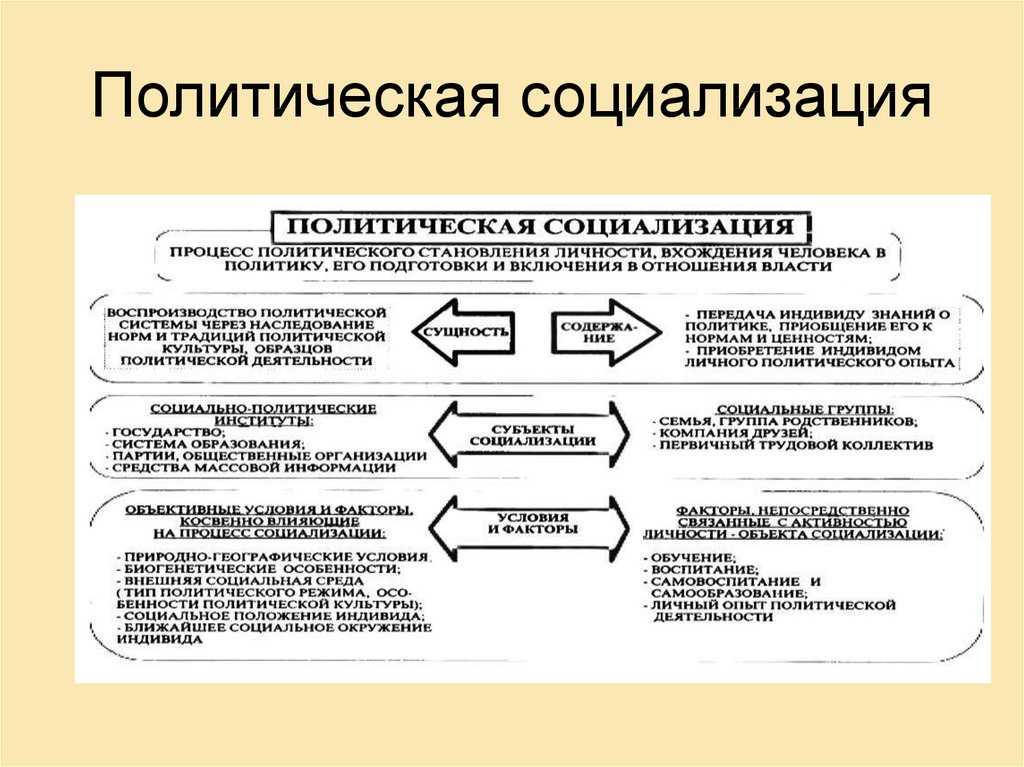

Проблема социализации личности на протяжении длительного времени остается

центральной для ряда областей психологии. Изучение включения человека в

различные группы и усвоения им специфичного для каждой в отдельности и общего

для всех социально-психологического содержания важно с точки зрения понимания

того, каким образом и в какой степени личность обретает свою социальность и

как она регулирует свое поведение. В последние десятилетия в социальной

психологии наметились тенденции расщепления исследований процесса и результата

социализации с точки зрения фиксации определенных ее областей. Так изучаются

политическая, экономическая, профессиональная и т.п. социализации личности.

Совершенно ясно, что каждая из них представляет весомую проблему, решение

которой предопределено современной общественной ситуацией, изменением всей

системы норм и ценностей. Между тем разные аспекты социализации весьма тесно

взаимосвязаны, т.к. разные ее институты и агенты транслируют не только

специфичные нормы, но и нормы, относящиеся к разным социальным сферам и сферам

жизнедеятельности человека. Вполне очевидно то, что значимость этой проблемы

заключается в высшей степени устойчивости эффектов социализации в их влиянии на

последовательное социальное (и не только) поведение личности. Кроме того,

необходимо понимать, что «отказ от норм» вовсе не означает и выведение из

поведенческого арсенала соответствующих паттернов. Это значит, что новые нормы

могут укреплять существующие, противоречить им (при этом сосуществуя с

прежними), блокировать и замещать их, но не могут полностью заменить их,

поэтому процесс социализации в связи с социальной активностью личности,

включением ее в разнообразные сообщества усложняется. Мак-Даугалл считал, что

человек, живя в обществе с разнообразными мнениями, оказывается способен к

обретению нравственных норм и высшим типам поведения, благодаря влиянию

которых возможен прогресс нравственных традиций.

Между тем разные аспекты социализации весьма тесно

взаимосвязаны, т.к. разные ее институты и агенты транслируют не только

специфичные нормы, но и нормы, относящиеся к разным социальным сферам и сферам

жизнедеятельности человека. Вполне очевидно то, что значимость этой проблемы

заключается в высшей степени устойчивости эффектов социализации в их влиянии на

последовательное социальное (и не только) поведение личности. Кроме того,

необходимо понимать, что «отказ от норм» вовсе не означает и выведение из

поведенческого арсенала соответствующих паттернов. Это значит, что новые нормы

могут укреплять существующие, противоречить им (при этом сосуществуя с

прежними), блокировать и замещать их, но не могут полностью заменить их,

поэтому процесс социализации в связи с социальной активностью личности,

включением ее в разнообразные сообщества усложняется. Мак-Даугалл считал, что

человек, живя в обществе с разнообразными мнениями, оказывается способен к

обретению нравственных норм и высшим типам поведения, благодаря влиянию

которых возможен прогресс нравственных традиций.

Социализация – процесс, детерминированный множеством явлений, в значительной

степени меняющихся с объективными изменениями в человеческом обществе. Каждое

поколение обладает рядом специфичных социально-психологических характеристик,

сформированных на основе социализации в определенную эпоху с соответствующими

лишь ей конфигурациями ценностнонормативного содержания институтов и условий.

В этом отношении социализация каждого поколения является уникальной и

неповторимой. Личность, будучи «современником определенного поколения»,

вбирает эти специфичные черты через включение в современные ей сообщества (Б.Г.

Ананьев, В.А. Кольцова и др.). В связи с этим невозможно полностью предсказать

содержательные особенности социализации каждого последующего поколения. Однако

ее эффекты имеют однородную и медленно изменяющуюся структуру. Это значит, что

компоненты этой структуры могут меняться в значительной степени, но сама

структура – в незначительной. Иначе говоря, существуют стойкие структуры

эффектов социализации, более или менее обеспечивающие устойчивость личности в

системе социальных отношений и, соответственно, социального поведения.

Иначе говоря, существуют стойкие структуры

эффектов социализации, более или менее обеспечивающие устойчивость личности в

системе социальных отношений и, соответственно, социального поведения.

Исходя из результатов множества сравнительных исследований, проведенных в

последние десятилетия, можно утверждать, что процесс социализации

детерминирован не только институциональными образованиями (традиционно

понимаемыми как таковые), но и меняющимися условиями бытия: возможностями

мобильности (пространственной и социальной), бытием в виртуальном пространстве,

отсутствием жизненной необходимости длительное время пребывать в определенном

сообществе, возможностью легко менять группы поддержки и т.п. В частности,

возрастные психологи отмечают снижение длительности дружеских связей

современных подростков и юношей, демографическая статистика свидетельствует в

пользу чрезвычайной неустойчивости браков и т.п. Таким образом, изменяющиеся

обстоятельства жизни накладывают существенный отпечаток на процесс

социализации и видоизменяют ее эффекты как по времени, так и по содержанию.

В современном мире социализация личности характеризуется интенсивной сменой детерминант. Социальная неопределенность не только обусловливает изменения во включении личности в сообщества, но и становится нормой, регулирующей поведение субъекта. В связи с этим в исследованиях психологов и специалистов-смежников все больше проходит линия изучения ценностносмысловой основы рискованного поведения и способности (готовности) личности к инновационному поведению.

В последние десятилетия проблема социализации личности все более активно

изучается сквозь призму теоретических воззрений когнитивизма и

конструкционизма. С. Московичи считает определенным результатом социализации

сформированность социальных представлений (свойственных определенным группам).

Представления личности о тех или иных явлениях в немалой степени

детерминированы включенностью в группы, вырабатывающие собственный взгляд на те

или иные социальные явления. Упорядоченная система этих представлений, в

которых нормы вплетены в смысловые блоки, очевидно, предопределяет некую

последовательность поведения личности. С точки зрения П. Бергера, Т. Лукмана,

важным в социализации личности выступают конструируемые значения, основанные

на представлениях (чувстве) неизбежности, однозначности, определенности в

процессе первичной и рациональной и эмоциональной контролируемости, – в

процессе вторичной социализации. Эти воззрения весьма близки нашему подходу в

исследованиях социализации, в котором основной единицей анализа выступает

инстанция личности (как элемент соподчиненной системы) – динамичное

образование на разных уровнях организации которой (личности), обладающее рядом

специфичных свойств, благодаря чему не только осуществляется регуляция

поведения, но и реализуется сам процесс становления личности. В процессе

социализации личности ее инстанции приобретают свою определенность и некоторую

устойчивость.

С точки зрения П. Бергера, Т. Лукмана,

важным в социализации личности выступают конструируемые значения, основанные

на представлениях (чувстве) неизбежности, однозначности, определенности в

процессе первичной и рациональной и эмоциональной контролируемости, – в

процессе вторичной социализации. Эти воззрения весьма близки нашему подходу в

исследованиях социализации, в котором основной единицей анализа выступает

инстанция личности (как элемент соподчиненной системы) – динамичное

образование на разных уровнях организации которой (личности), обладающее рядом

специфичных свойств, благодаря чему не только осуществляется регуляция

поведения, но и реализуется сам процесс становления личности. В процессе

социализации личности ее инстанции приобретают свою определенность и некоторую

устойчивость.

Обращаясь к проблеме социализации с учетом категории изменений, необходимо

остановиться на некоторых частных вопросах, имеющих принципиальное значение

для решения данной проблемы. Прежде всего речь идет о различиях социализации

детей и взрослых. В последние десятилетия заметно снизилось количество

исследований социализации личности в период дошкольного и школьного

детства.

Прежде всего речь идет о различиях социализации

детей и взрослых. В последние десятилетия заметно снизилось количество

исследований социализации личности в период дошкольного и школьного

детства.

Изменившиеся условия социализации детей в современном мире требуют изучения

и новой реальности социализации. В условиях российской действительности особую

роль играют ключевые институты детской социализации – семья, школа и в немалой

степени территориальное сообщество. Если в отношении первых двух имеется

какая-то определенность в их типологии, прозрачных условиях, то

территориальное сообщество практически всегда остается за рамками

исследований. Между тем в исследованиях зарубежных психологов имеются

некоторые попытки анализа этих условий с точки зрения их социализирующей роли.

Однако зарубежный опыт не может с легкостью быть переложен на российскую

действительность по ряду обстоятельств, среди которых, пожалуй, наиболее

значимое – уникальная общественная психология. Памятуя о комплексности

институциональных влияний, тем не менее следует обратить пристальное внимание

на этот институт. Это становится особенно важно в связи с расслоением и

компактным поселением групп с определенным статусом (этническим,

экономическим, правовым и т.п.). Так, исследования социальных психологов

показали тенденциозность социализации в условиях компактных поселений

(например, исследования Л.М. Попова о группировочном движении молодежи; В.В.

Константинова – об адаптации вынужденных переселенцев; Т.В. Семеновой – о

психологии горожан и др.). Эти исследования имеют важнейшее прикладное

значение, заключающееся в определении направлений молодежной, миграционной,

экономической, правовой, образовательной политики.

Памятуя о комплексности

институциональных влияний, тем не менее следует обратить пристальное внимание

на этот институт. Это становится особенно важно в связи с расслоением и

компактным поселением групп с определенным статусом (этническим,

экономическим, правовым и т.п.). Так, исследования социальных психологов

показали тенденциозность социализации в условиях компактных поселений

(например, исследования Л.М. Попова о группировочном движении молодежи; В.В.

Константинова – об адаптации вынужденных переселенцев; Т.В. Семеновой – о

психологии горожан и др.). Эти исследования имеют важнейшее прикладное

значение, заключающееся в определении направлений молодежной, миграционной,

экономической, правовой, образовательной политики.

Изменения, происходящие в образовании, настолько существенны, что возникает

необходимость в определении особенностей социализации личности ребенка и

условий нормативной социализации уже в новой изменяющейся образовательной

реальности. Существующее положение дел в этой области требует разработки

программ нормативной ресоциализации личности с целью присвоения

норм-регуляторов ее просоциального поведения. Важным их компонентом является

критическое мышление, основанное на субъектной позиции, что, пожалуй,

представляется самым сложным для трансляции и присвоения личностью.

Существующее положение дел в этой области требует разработки

программ нормативной ресоциализации личности с целью присвоения

норм-регуляторов ее просоциального поведения. Важным их компонентом является

критическое мышление, основанное на субъектной позиции, что, пожалуй,

представляется самым сложным для трансляции и присвоения личностью.

Изучение социализации личности в период школьного детства связано не только

с объективными изменениями содержания этого процесса в последние десятилетия,

но и с тем, что происходят изменения в сфере институтов социализации.

Социализирующие функции приобретают одни и утрачивают другие институты. В этих

условиях необходимо изучение функции таких институтов, как Интернет,

субкультура и др., а также их соотношений с традиционными институтами. Вместе

с тем необходимо понимать, что каждый институт, кроме универсального, имеет и

специфичное, регулирующее определенные сферы отношений содержание. В этом

смысле приобретают особую актуальность исследования, направленные на выяснение

вопроса об их согласованности и соотношении социальных и личностных ценностей,

норм, представлений. Исследования, проводимые в области конструирования

представлений, позволяют выявлять общее и специфичное, но не дают достаточных

оснований для того, чтобы говорить о соотношении социальных представлений групп

и личностей. Это соотношение проявляется в их объективации на уровне поведения

и конкретных поступков человека. Так, выбор профессионального пути,

тенденциозность бытовых решений, семейные стратегии и т.п. определяются в

немалой степени этими представлениями. Благодаря достаточно весомому их

эмоциональному компоненту и низкой личностной зрелости юношей, эта

тенеденциозность проявляется в выборе определенных внешне привлекательных

специальностей в процессе профессионального самоопределения, групповой

конформности в социальных решениях и т.

В этом

смысле приобретают особую актуальность исследования, направленные на выяснение

вопроса об их согласованности и соотношении социальных и личностных ценностей,

норм, представлений. Исследования, проводимые в области конструирования

представлений, позволяют выявлять общее и специфичное, но не дают достаточных

оснований для того, чтобы говорить о соотношении социальных представлений групп

и личностей. Это соотношение проявляется в их объективации на уровне поведения

и конкретных поступков человека. Так, выбор профессионального пути,

тенденциозность бытовых решений, семейные стратегии и т.п. определяются в

немалой степени этими представлениями. Благодаря достаточно весомому их

эмоциональному компоненту и низкой личностной зрелости юношей, эта

тенеденциозность проявляется в выборе определенных внешне привлекательных

специальностей в процессе профессионального самоопределения, групповой

конформности в социальных решениях и т. д.

д.

Социализация помогает в процессе формирования личности

Социализация помогает в процессе формирования личностиИндекс социологии

Общество имеет несколько механизмов для построения наша личность. Первый механизм – социализация. и второй механизм — социальный контроль. Определяя какое поведение хорошее, общество также определяет, что такое девиантное поведение. Благодаря социализации мы узнаем, кто мы и что ожидается от нас и других в нашей культуре. Все наши личности приходят от общества. Социализация начинается в детства и продолжается всю нашу жизнь, формируя нашу личность по мере того, как мы перемещаться по разным учреждениям. Социализация помогает в процессе формирование личности. Даже если человеческая личность является результатом наших генов, процесс социализации может сформировать его. Наш социальный класс, раса и пол влияют на то, как мы социализируемся.

Общество предоставляет нам

идеологии, оправдания наших систем социализации, социального контроля и стратификации и других социальных механизмов. Социологи используют термин «социологическое воображение».

описать способность видеть влияние этих процессов на нашу личную

жизни, что мы являемся следствием общества.

Социологи используют термин «социологическое воображение».

описать способность видеть влияние этих процессов на нашу личную

жизни, что мы являемся следствием общества.

Из-за постоянного действие четырех механизмов, которые общество использует, чтобы произвести нас, трудно одному человека к существенным общественным изменениям. Однако происходит много важных изменений благодаря общественным движениям, состоящим из многие люди организовались для продвижения социальных изменений. Мы участвовать в социализации других, осуществлять социальный контроль, воспроизводить система стратификации и продвижение идеологий. Социологи используют термин «социальное конструирование реальности» для описания как люди строят социальный мир, тем более, что это делается через нашу повседневную жизнь. взаимодействия. — Дэвид Швайнгрубер.

Были приняты разные точки зрения

изучение личности. Традиция личности

исследования пытались представить теории, которые могут быть подтверждены или опровергнуты

научно. В обоих случаях полезность теории для расширения знаний о

личности зависит от отношения между теорией и методом, в котором она была

полученный. История изучения личности характеризуется

самокритика и резкие сдвиги в методологии.

В обоих случаях полезность теории для расширения знаний о

личности зависит от отношения между теорией и методом, в котором она была

полученный. История изучения личности характеризуется

самокритика и резкие сдвиги в методологии.

Дополнительный взгляд на первичную социализацию

Theory

Дэвид Н. Нурко, D.S.W., Монро Лернер, Ph.D., LHD. (Достопочтенный)

Реферат: Первичный Теория социализации, сформулированная Эттингом и его единомышленниками, подчеркивает передача социальных норм в детстве и подростковом возрасте в рамках трех основных социальных агентов общества: семьи, школы и малых, интимные группы сверстников.

Черты характера и другие личностные характеристики влияют на отрицательные результаты

только в той мере, в какой они мешают социализации.

Наше исследование не обращается напрямую к теории первичной социализации. мы изучили

социальные факторы, личностные факторы и различные психопатологии как этиологические причины

девиантность и злоупотребление психоактивными веществами. Наше исследование подтвердило гипотезу о первичном

теория социализации.

Наше исследование подтвердило гипотезу о первичном

теория социализации.

Карлсон, Р. (1984). Что такое социальное Социальное психология? Где находится человек в исследовании личности? Журнал Личности и Социальная психология, 47, 1304-1309.

Allport, FH, & Allport, GW (1921). Личность признаки: их классификация и измерение. Журнал ненормальной психологии, 16, 6-40.

Allport, GW (1933). Изучение личности с помощью экспериментальный метод. Характер и Личность; Ежеквартальный журнал психодиагностики и Союзнические исследования, 1, 259-264.

Мюррей, HA (1936). Основные понятия психологии личность. Журнал общей психологии, 15, 241-268.

Кеттелл, РБ (1950). Личность: Систематическая, теоретические и фактические исследования. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. С хорошей библиографией. [Читать главы 3-7 и 9.]

Айзенк, Х. Дж. (1952). научное исследование личности. Лондон: Рутледж и Кеган Пол.

Мишель, В. (1973). На пути к когнитивному социальному обучению

переосмысление личности. Психологический обзор, 89, 730-755.

На пути к когнитивному социальному обучению

переосмысление личности. Психологический обзор, 89, 730-755.

Фиске, Д. В. (1974). Ограничения обычного наука о личности. Журнал Личности, 42

Рорер, Л. Г., и Видигер, Т. А. (1983). Личность Структура и оценка. Ежегодный обзор психологии, 34, 431-463.

Килстром, Дж. Ф., и Хасти, Р. (1997). Ментальный представления о лицах и личности. В Р. Хоган, Дж. Джонсон и С. Бриггс (ред.) Справочник по психологии личности (стр. 712-736). Сан-Диего: Академическая пресса. С хорошая библиография.

МакАдамс, Д. П., Даймонд, А., де Сент-Обен, Э., Мэнсфилд, Э. (1997). Истории приверженности: психосоциальная конструкция генеративной жизни. Журнал личности и социальной психологии, 72, 678-694.

Басс, Д. М. (1991). Эволюционная психология личности. Ежегодный обзор психологии, 42.

Каган, Дж., Аркус, Д., и Снидман, Н. (1993). Идея

темперамента: куда мы идем дальше? В R. Plomin & GE McClearn (Eds. ),

Природа, воспитание и психология (стр. 19).7-210). С хорошей библиографией. Вашингтон:

Американская психологическая ассоциация.

),

Природа, воспитание и психология (стр. 19).7-210). С хорошей библиографией. Вашингтон:

Американская психологическая ассоциация.

Макклелланд, округ Колумбия (1951). Личность. Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон. С хорошей библиографией.

Кернберг, О. (1975). Пограничные состояния и патологический нарциссизм. Нью-Йорк: Джейсон Аронсон. С хорошей библиографией. [Читать главы 1-3 и 5.]

МакКрей, Р. Р. и Коста, П. Т., младший (1987). Проверка пятифакторной модели личности по инструментам и наблюдателям. Журнал Личность и социальная психология, 52, 81–9.0.

Коста, П.Т., и МакКрей, Р.Р. (1997). Продольный устойчивость взрослой личности. В Р. Хоган, Дж. Джонсон и С. Бриггс (ред.), Справочник. психологии личности (стр. 269-285). Сан-Диего: Академическая пресса. С хорошим Библиография.

Голдберг, Л. Р. (1993). Структура фенотипа черты характера. Американский психолог, 48, 26–34.

Кларк, Л. А., и Уотсон, Д. (1988). Настроение и

обыденность: связь между событиями повседневной жизни и самооценкой настроения. Журнал

Личность и социальная психология, 54, 296-308.

Настроение и

обыденность: связь между событиями повседневной жизни и самооценкой настроения. Журнал

Личность и социальная психология, 54, 296-308.

Уотсон Д. и Хаббард Б. (1998). Адаптационный стиль и диспозиционная структура: копинг в контексте пятифакторной модели. Журнал Личность, 64, 737-774.

Ревель, В. (1995). Процессы личности. Годовой отчет психологии, 46, 295-328.

Винтер, Д. Г., Джон, О. П., Стюарт, А. Дж., Клонен, Э. C., Дункан, Л.Э. (1998). Черты и мотивы: к интеграции двух традиций исследование личности. Психологический обзор, 105, 230-250.

Мишель В. и Шода Ю. (1995). А когнитивно-аффективная системная теория личности: переосмысление ситуаций, диспозиции, динамика и инвариантность в структуре личности. Психологический обзор, 102, 246-268.

МакАдамс, Д. П. (1992). Пятифакторная модель в личность: критическая оценка. Журнал личности, 60, 329-361.

Личность

и Социальное поведение (Границы социальной психологии) Фредерик Родевальт.

Личность Психология: области знаний о человеческой природе Рэнди Дж. Ларсен, Дэвид М. Басс.

Личность: классические теории и «Современные исследования» Говарда С. Фридмана и Мириам В. Шустак.

Социальный Структура и личность Талкотт Парсонс.

Семья: Процесс социализации и взаимодействия — Роберт Ф. Бейлз.

теорий книги о личности Кэлвина С. Холла, Гарднера Линдзи, Джона Б. Кэмпбелла

Личность Джерри М. Бургер.

Справочник социализации: теория и исследования Джоан Э. Грусек и Пола Д. Гастингса.

Справочник личности: теория и исследования, второе издание книги Лоуренса А. Первина (редактор), Оливер П. Джон (редактор).

Мотивационный Наука: социальные и личностные перспективы: основные материалы (Key Readings in Social Психология) Э.Тори Хиггинса.

Личность в интимных отношениях: социализация и психопатология Лучано Л’Абате.

Социальный

и Книга о развитии личности Дэвида Р. Шаффера.

Шаффера.

Я-теории: Их роль в мотивации, личности и развитии (очерки социальной психологии) Книга Кэрол С. Двек.

Личность: Теория и исследования Лоуренс А. Первин, Дэниел Червоне, Оливер П. Джон.

Личность

и работа: переосмысление роли личности в организациях

Книга Мюррея Баррика (редактор), Энн Мари Райан (редактор).

Справочник Книга по психологии личности Роберта Хогана, Джона Джонсона, Стивена Бриггса.

Ребенок Обучение и личность: межкультурное исследование Джон В. М. Уайтинг, Ирвин Л. Чайлд.

Справочник по детской психологии, социализации, личности и социальное развитие (Справочник по детской психологии) Книга Пола Массена, Э. Мэвиса Хетерингтон (редакторы).

Личность во взрослом возрасте, книга перспективы теории пяти факторов Роберта Р. МакКрэя, Пола Т. Коста младший

парадигм книги по оценке личности Джерри С. Виггинса.

Социальное

Структура и развитие личности: личность как продуктивный процессор реальности

Книга Клауса Хюррельмана.

Неполный взрослый: ограничения социального класса на развитие личности (вклады в Социология) Книга Маргарет Дж. Лундберг.

Социальный

и развитие личности: от младенчества до подросткового возраста

Книга Уильяма Деймона.

Влияние социализации на развитие личности

I. Введение

Новорожденные homo sapiens — это биологические существа со склонностью развиваться в социальных существ, или «людей». Младенцы получают возможность ценить и использовать символы и украшения, созданные предыдущими поколениями, по мере взросления[ii]. Научиться взаимодействовать с другими надлежащим образом, формировать нежные связи, участвовать в различных организациях, разделять лояльность со многими неизвестными согражданами и усваивать нормы, ценности, роли и модели поведения общества, в котором он рожден. стать человеком. Формирование «я» или личности также является частью человеческого бытия. Личность определяется как «набор относительно постоянных и характерных стилей мышления, поведения и эмоциональных реакций, отражающих адаптацию человека к окружающей среде[iii]». Процесс приобретения этих качеств и, следовательно, становления человека называется социализацией.

Личность определяется как «набор относительно постоянных и характерных стилей мышления, поведения и эмоциональных реакций, отражающих адаптацию человека к окружающей среде[iii]». Процесс приобретения этих качеств и, следовательно, становления человека называется социализацией.

Общество различными способами вмешивается в процесс социализации. Стандарты, которым должны соответствовать социализированные люди с точки зрения физического роста, навыков и талантов, эмоционального выражения, интеллектуально значимых занятий и моделей их отношений со значимыми другими, устанавливаются обществом[iv]. Родители руководствуются в своих усилиях по социализации своих детей осознанием таких социальных ожиданий, а также своим видением того, какими должны стать дети, чтобы успешно жить в мире. Родители также руководствуются своим представлением о том, что представляет собой «отличное воспитание», и большинство из них посвящают значительное количество времени и усилий достижению этого идеала[v].

Институты были разработаны в современных цивилизациях, где культурные особенности стали слишком многочисленными и сложными, чтобы передаваться исключительно через семью. Семья, церковь, система образования, правительство и экономическая система являются ключевыми институтами в нашем обществе, и каждому из них поручено обучать набору различных культурных норм и ценностей. Любое нарушение этих предполагаемых стандартов или принципов обычно сопровождается суровыми последствиями. Само по себе назначение санкций является декларацией воли общества и устанавливает стандарт, который будет влиять на людей независимо от того, получают ли они наказания или награды от учреждения.

II. Социализация

Социализацию можно понимать как сложный процесс социального обучения посредством усвоения прошлого опыта. Это интерактивный коммуникативный процесс, в котором человек взаимодействует со своим окружением, на основе которого человек развивает социальные и личные влияния. Процесс социализации превращает человека в социальное существо. Следовательно, потребность в сообществе/обществе важна для индивидуума, поскольку одиночное существование индивидуума «невообразимо и выходит за рамки человеческого коллектива».[vi]

Процесс социализации превращает человека в социальное существо. Следовательно, потребность в сообществе/обществе важна для индивидуума, поскольку одиночное существование индивидуума «невообразимо и выходит за рамки человеческого коллектива».[vi]

«Содержание социализации имеет не только психологическое значение (взросление молодого человека), но и культурологическое (усвоение социальных норм и ценностей) и социологическое (социальное ролевое разыгрывание и выработка адекватного поведения). Процесс социализации основан на наборе переменных, которые включают:

• Индивидуальные характеристики (возраст, пол, зрелость, развитие, интеллект)

• Методы и формы передачи (язык, механизмы контроля, ритуалы, методы воспитания детей и социальные интеграция, формы имитации, идентификации, замещения, торможения или подкрепления)

• Структуры установок, ценностей, действий и поведения (роли и социальный статус, мораль социальных отношений, этика труда, политико-гражданская ориентация, производительность, альтруизм, интеграция, конформация и т. д.)»[vii]

д.)»[vii]

III. Теория социализации

Теория социализации предлагает две основные точки зрения, а именно: нормативную и интерпретативную. Нормативная точка зрения находит власть в социальных структурах, тогда как интерпретативная точка зрения находит власть в отдельных людях. Третье восприятие полагает, что как общество, так и личность сильны и обладают значительной силой в направлении изменений. «Процесс социализации длится всю жизнь, и реальность часто меняется в результате «трансформации», «рефлексивности» и переговоров. Конструируя эмерджентную реальность, люди обращаются к своему интернализованному взгляду на «обобщенного другого», к своему «запасу знаний», к своим «само собой разумеющимся предположениям», к взглядам других, перед которыми они несут ответственность, к прошлому опыту и к своим взглядам на выбор в будущем».[viii]

Наоборот, в статье упоминается реконцептуализация Вентворта. Согласно которому «расположение власти зависит от взглядов человека и других на свои навыки и ресурсы, а также от взглядов на навыки и ресурсы агентов социализации в конкретном контексте».[ix]

Согласно которому «расположение власти зависит от взглядов человека и других на свои навыки и ресурсы, а также от взглядов на навыки и ресурсы агентов социализации в конкретном контексте».[ix]

IV. Агенты социализации

Социализация невозможна в вакууме. Отдельные лица, сообщества и институты вносят свой вклад в социальную структуру, в которой происходит социализация. Через эти организации мы изучаем и интегрируем ценности и традиции нашей культуры. Они также рассматривали наше социальное положение с точки зрения класса, этнической принадлежности и пола[x]. Мы можем стать функциональными членами общества, изучая привычки, навыки, убеждения и стандарты суждений в процессе социализации.

Термин «функциональный», с другой стороны, окрашен более широкой социокультурной средой. Индивидуальная социализация, согласно Бурдье (1990), представляет собой процесс, в котором на индивидуумов влияет классовая культурная среда, в которой они выросли.

Формальные/неформальные, активные/пассивные, первичные/вторичные – все эти классификации могут применяться к различным агентствам. Однако из-за того, что все они настолько переплетены, четкого разграничения нет.

Агенты социализации формируют наши нормы и ценности в отношении надлежащего поведения и того, как мы взаимодействуем с другими, и сильно влияют на наши взгляды и взгляды на наше сообщество, нашу страну и мир в целом. Величина воздействия, которое каждый агент оказывает на человека, зависит от стадии жизни, личности и опыта человека.[xi]

Первичная детская социализация и вторичная взрослая социализация являются двумя основными стадиями социализации. Первичная социализация является наиболее важной стадией, поскольку она формирует идентичность, мировоззрение и ресурсы, на которых строится вторичная социализация[xii]. Значимые другие отвечают за первичную социализацию.

Значимые другие — это те (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры), которые оказывают положительное или отрицательное влияние на жизнь, личность и ориентацию ребенка, подвергая его определенному опыту, ценностям и ролям, а также ограничивая его воздействие неблагоприятные воздействия[xiii]. Государственная система образования, отношения со сверстниками и телевидение — все это дополнительные агенты или причины первичной социализации.

Государственная система образования, отношения со сверстниками и телевидение — все это дополнительные агенты или причины первичной социализации.

В. Модель Бронфенбреннера: экологическая теория

«Экологическая теория утверждает, что язык ребенка развивается в его среде: семье, сверстниках, опекунах, школе, соседстве и культурном контексте (Kaderavek, 2011)»[xiv]. В рамках теории Бронфенбреннер разработал три отдельные системы для каждого типа среды, с которой ребенок контактирует в течение своей жизни: микросистему, мезосистему и макросистему.

Основная концепция социализации как непрерывного процесса и того, как он осуществляется различными агентами. Различные агентства социализации прояснили, как каждое агентство способствует формированию личности человека. Агенты социализации были классифицированы на микро-, мезо- и макроуровни, а процесс на каждом уровне прописан.

На микроуровне семья, группа сверстников и соседи являются основными факторами социализации[xv]. Семейные агенты социализации Понимание детства и подросткового возраста 56 играет ключевую роль в социализации. Мы также подробно говорили о социализации подростков в семье.

Семейные агенты социализации Понимание детства и подросткового возраста 56 играет ключевую роль в социализации. Мы также подробно говорили о социализации подростков в семье.

На мезоуровне роль других факторов, таких как школа, религия, социальный класс, становится значительной. Школа – это общество в миниатюре, где собираются дети разных семей, религий, каст и экономического положения; участвовать в коллективной деятельности и учиться приспосабливаться к обществу[xvi]. Здесь большое значение приобретает учитель как агент социализации. Мы также обсудили гендерную социализацию на каждом уровне. Роль религии очень велика; так и взаимодействие с социальным классом.

На макроуровне влияние средств массовой информации и электронных медиа было объяснено с помощью примеров. Социальные сети не только облегчают социализацию, но и улучшают способность лучше понимать других.

A. Социализация на микроуровне: семья, группа сверстников и соседи

Микроуровень предполагает взаимодействие в малых группах. Этот уровень жизненно важен, потому что личное, интенсивное и интимное взаимодействие формирует базовую формулировку. При социализации на микроуровне роль играют семья, группа сверстников и соседи [xvii]. Здесь ребенок испытывает наибольшее количество социальных взаимодействий, потому что это может быть первый языковой опыт, с которым сталкивается ребенок, который будет определять то, как он использует свой язык.

Этот уровень жизненно важен, потому что личное, интенсивное и интимное взаимодействие формирует базовую формулировку. При социализации на микроуровне роль играют семья, группа сверстников и соседи [xvii]. Здесь ребенок испытывает наибольшее количество социальных взаимодействий, потому что это может быть первый языковой опыт, с которым сталкивается ребенок, который будет определять то, как он использует свой язык.

B. Социализация на мезоуровне: школа, религия, социальный класс

Единицы мезоуровня — это социальные единицы среднего размера, меньшие, чем единицы на макроуровне, но более крупные, чем микроединицы, такие как семья или местное сообщество[ XVIII]. Это могут быть школы, образовательные учреждения, политические группы и т. д. Эти организации и учреждения могут быть не такими большими, как глобальные единицы, но они выходят за рамки личного опыта, с которым приходится сталкиваться в повседневной жизни. Мезосистема — это место, где язык ребенка начинает адаптироваться к его/ее социальной среде. Вмешательство здесь может включать учителей и других педагогов[xix].

Мезосистема — это место, где язык ребенка начинает адаптироваться к его/ее социальной среде. Вмешательство здесь может включать учителей и других педагогов[xix].

C. MacroSystem:

Что касается вмешательства на уровне администратора.[xx] Влияние средств массовой информации и электронных средств массовой информации было объяснено с помощью примеров[xxi]. Социальные сети не только облегчают социализацию, но и улучшают способность лучше понимать других.

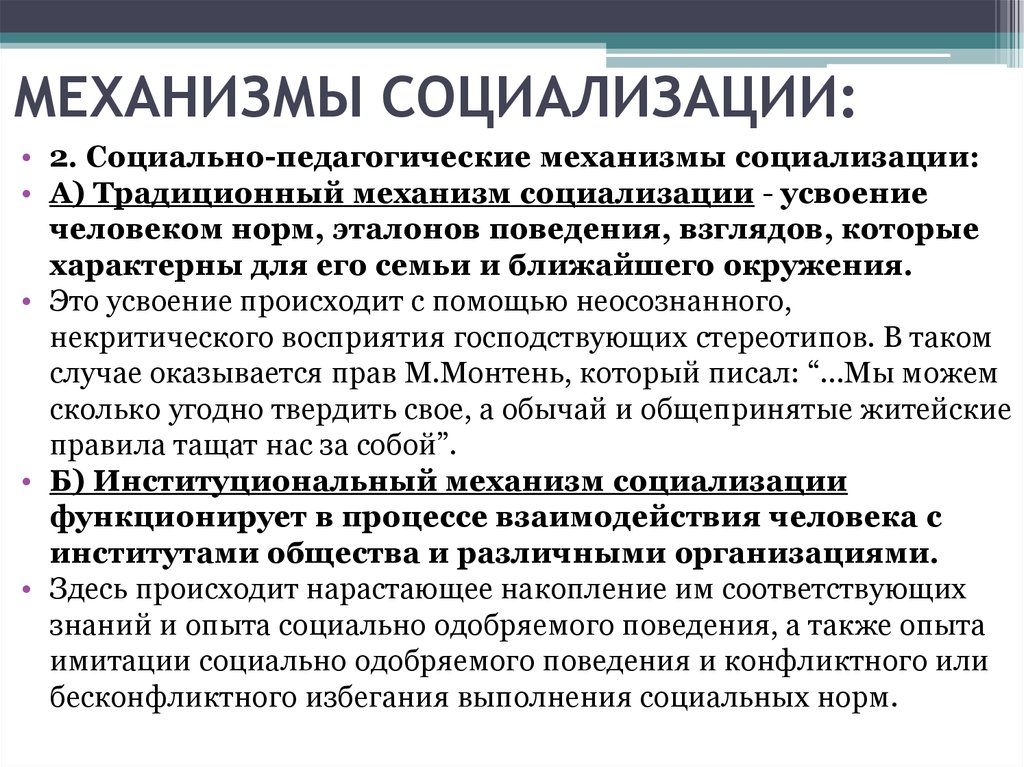

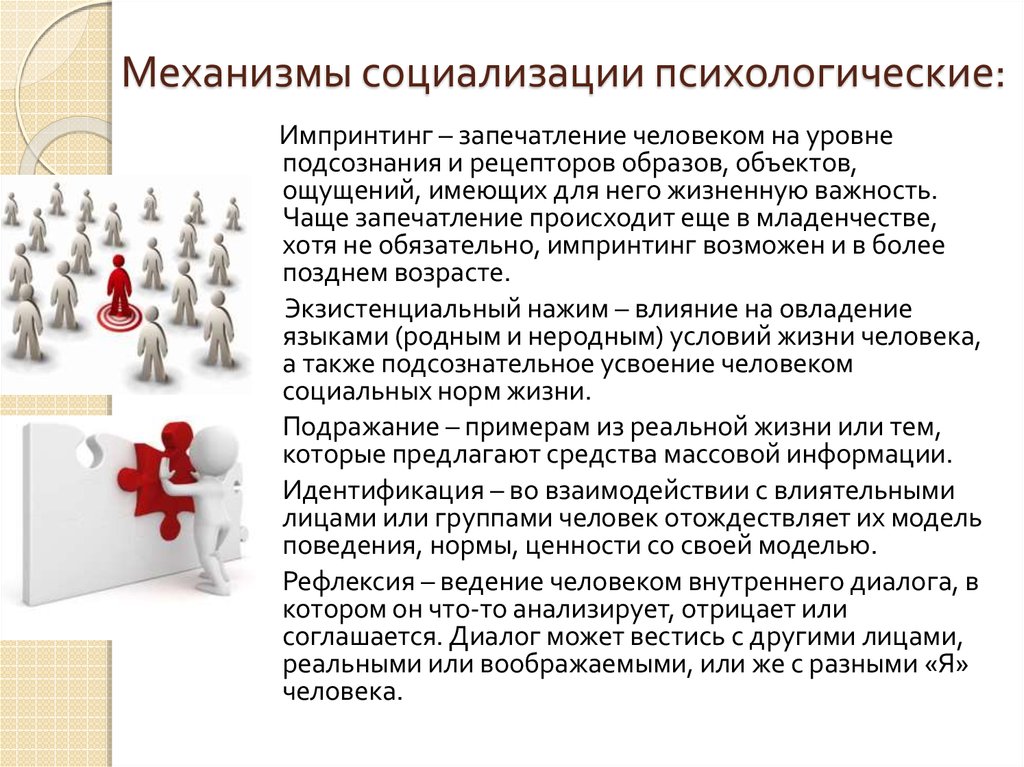

VI. Механизмы социализации

Одно из основных различий между первичной и вторичной социализацией заключается в том, что дети во время первичной социализации (от рождения до двенадцати лет) формируют образы ролей и отношений значимых других и могут даже играть некоторые из этих ролей, но это во время вторичной социализации люди приобретают ролевые знания и словарный запас, фактически уходящие корнями в социальные институты[xxii]. Еще одно важное различие между этими двумя периодами заключается в том, что вторичная социализация представляет собой более самостоятельное принятие ролей, тогда как первичная социализация протекает в большей степени через наблюдательное обучение, элементарные формы принятия ролей (т. е. игры и игры) и социальное подкрепление[xxiii].

Еще одно важное различие между этими двумя периодами заключается в том, что вторичная социализация представляет собой более самостоятельное принятие ролей, тогда как первичная социализация протекает в большей степени через наблюдательное обучение, элементарные формы принятия ролей (т. е. игры и игры) и социальное подкрепление[xxiii].

VII. Социальное подкрепление

Чтобы гарантировать, что дети будут демонстрировать желаемое социальное поведение (будь то инструментальное или приобретенное), агенты социализации используют социальное подкрепление. Социальное подкрепление можно определить как действия одного человека по поддержанию, изменению или подавлению поведения другого человека[xxiv]. Социальное подкрепление жизненно важно, потому что дети редко демонстрируют желаемое поведение ровно с первых нескольких попыток. Следовательно, социальное подкрепление служит для информирования и направления детей к желаемому результату.

Социальное подкрепление также играет важную роль в поощрении детей к ранее усвоенному поведению, а также в сдерживании нежелательного поведения. Что можно сказать в очень общих чертах о социальном подкреплении, так это то, что положительно вознаграждаемое поведение, вероятно, будет повторяться, а поведение, которое наказывается, скорее всего, будет подавляться или отбрасываться.

Во-первых, для достижения эффективных результатов необходимы как награды, так и наказания. Когда применяются как награды, так и наказания, дети учатся не только тому, что они могут делать, но и тому, что они не могут делать. Но больше обучения, похоже, происходит, когда чаша весов склоняется в пользу вознаграждения или положительного подкрепления.

Во-вторых, поощрения и наказания более эффективны, если они применяются сразу же после установления или подавления реакции. Проблема для детей, когда есть длительные задержки, заключается в том, что они могут ассоциировать подкрепление с другими реакциями, сделанными во время задержки, совершенно не связанными с желаемыми или нежелательными реакциями. Один из способов решить эту проблему — символически (с помощью вербальных средств) восстановить природу желаемых или девиантных действий, а затем предоставить подкрепление.

Один из способов решить эту проблему — символически (с помощью вербальных средств) восстановить природу желаемых или девиантных действий, а затем предоставить подкрепление.

В-третьих, подкрепления, применяемые последовательно, более эффективны, чем подкрепления, которые не выполняются. Когда подкрепление непоследовательно, детям трудно сформировать ассоциации между поведением и подкреплением.

В-четвертых, чтобы подкрепление имело какой-либо эффект, у детей должна быть положительная питательная привязанность к подкрепляющему агенту. В частности, в отношении наказания оказывается, что воспитательно-наказывающий агент вызывает у детей большую тревогу, чем нейтральный агент, поскольку поведению воспитательного агента придается такая высокая ценность.

В исследовании[xxv], проведенном Sears, было обнаружено, что матери, которые считали шлепки теплыми и ласковыми, были эффективным средством дисциплины, но матери, которые оценивались как холодные и враждебные, сообщали о том, что шлепки неэффективны.

В-пятых, чтобы наказание было очень эффективным, оно должно использоваться в сочетании с обоснованием. Необходимо не только объяснить причину наказания, детям должны быть предложены альтернативные способы поведения, которые будут приносить вознаграждение, а не наказание.

В-шестых, полной зависимости от сильных словесных или физических наказаний недостаточно для тотальной интернализации (принятия детьми социальных норм и ролей без внешних стимулов) желаемого поведения. Принятие норм и ролей, по-видимому, наиболее эффективно осуществляется через снятие привязанности со стороны воспитателей.

Лишение привязанности включает такие формы наказания, как игнорирование или изоляция детей, неприятие и холодность. Восстановление привязанности зависит от согласия вести себя надлежащим образом. Считается, что причина, по которой отказ от привязанности является настолько сильным, заключается в том, что, когда наказание становится слишком жестоким, уровень тревоги достигает таких высот, что чувство тревоги не может стать независимым от внешнего наказания. Тогда наказание становится главным объектом внимания. Вместо этого за счет отказа от поощрительных стимулов детей побуждают сосредоточиться на своем поведении и сделать собственные выводы о приемлемых средствах уменьшения беспокойства, стыда или вины.

Тогда наказание становится главным объектом внимания. Вместо этого за счет отказа от поощрительных стимулов детей побуждают сосредоточиться на своем поведении и сделать собственные выводы о приемлемых средствах уменьшения беспокойства, стыда или вины.

VIII. Заключение:

Цель этой статьи состояла в том, чтобы посмотреть, как различные компоненты личности формируются посредством социализации. В то время как биологические и когнитивные элементы могут влиять на формирование личности, общество вмешивается в этот процесс, устанавливая поведенческие стандарты, устанавливая ценности, предписывая надлежащие способы взаимодействия и определяя множество ролей, необходимых для функционирования общества. Было продемонстрировано, что наблюдательное обучение, ролевые игры и социальное подкрепление являются важными стратегиями социализации. Семья, школа, сверстники и телевидение играют роль в первичной социализации. Хотя эта статья не дополняет объем информации по этому вопросу, мы надеемся, что междисциплинарный подход будет способствовать лучшему пониманию влияния социализации на развитие личности.

* Автор является аспирантом факультета литературы и социологии Канпурского университета, с ним можно связаться по адресу [email protected]

[i] Алуджа, А., и Бланч, А. (2004). Социализированная личность, школьные способности, учебные привычки и академические достижения: изучение связи. Европейский журнал психологической оценки, 20 (3), 157–165.

[ii] Коллер М. и Ричи О. Социология детства. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.

[iii] Вортман К., Лофтус Э. и Маршалл М. Психология. Нью-Йорк: А.А. Кноф, 19 лет85.

[iv] Инкелес, А. «Общество, социальная структура и социализация детей». В Дж. Клаузене (ред.), Социализация и общество. Бостон: Little Brown, 1968.

[v] Клаузен, Дж. (Ред.). Социализация и общество. Бостон: Little Brown, 1968.

[vi] Пескару Мария, «Важность процесса социализации для интеграции ребенка в общество» (2019 г.) Доступно по адресу:

[vii] Мария (n 1) 2.

[viii] Каролин Грбич, «Социализация и социальные изменения: критика трех позиций» (1990) 41 Jstor

[ix]Grbich (n 3) 4.

[x] Bourdieu, P (1990). Логика практики. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета.

[xi] Сара Дженнер и Даниэль Зюсс, «Социализация как медиаэффект» (2017 г.) Онлайн-библиотека Wiley, доступно по адресу:

[xii] Бергер П. и Лакман Т. Социальное конструирование реальности. Garden City: Archor, 1967.

[xiii] Гендель, Г. Кэхилл, и Элин, Ф. (2007). Дети и общество: Социология детей и социализация детства. Лондон: Издательство Оксфордского университета.

Лондон: Издательство Оксфордского университета.

[xiv] Эшли Дж. Реклей, «Инвалидность: влияние на экологическую теорию и теорию социального взаимодействия» (2013 г.) 1(1) SIUC OpenSIUC Доступно по адресу:

[xv] Арнотт, Дж. Дж. (1995). Широкая и узкая социализация: семья в контексте теории культуры. Журнал брака и семьи, Vol. 57, № 3. (август 1995 г.), стр. 617-628

[xvi] Дэвис, Марк и Кандел, Д.Б. (1981). Влияние родителей и сверстников на образовательные планы подростков: некоторые дополнительные доказательства. American Journal of Sociology 87:363-87.

[xvii] Гендель, Г. Кэхилл, и Элин, Ф. (2007). Дети и общество: Социология детей и социализация детства. Лондон: Издательство Оксфордского университета.

[xviii] Кон, М. (1965). Социальный класс и отношения между родителями и детьми: интерпретация. Американский журнал социологии, 68, 471–480.

Американский журнал социологии, 68, 471–480.

[xix] Там же, 17.

[xx]Recklei (n 17) 23.

[xxi] Newman, D.M., (2014). Социология: изучение архитектуры повседневной жизни. Нью-Дели: Sage Publications

[xxii] Бергер, П. Приглашение к социологии: гуманистическая перспектива. Garden City: Anchor, 1963.

[xxiii] Буш Д. и Симмонс Р. «Процессы социализации на протяжении жизни». В М. Розенбери и Р. Тернер (ред.), Социальная психология. Нью-Йорк: Basic Books, 1981.

[xxiv] Horowitz, F. «Влияние социального подкрепления на поведение ребенка». В В. Хартапе и Н. Смотергилле (ред.) «Маленький ребенок». Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация образования детей младшего возраста, 1967 г.

[xxv] Парк Р. «Роль наказания в процессе социализации». В книге Р. Хоппе, Г. Милтона и Э. Зиммеля (ред.), «Ранний опыт и процессы социализации». Нью-Йорк: Academic, 1970.

Нью-Йорк: Academic, 1970.

Теории социализации | Введение в социологию

Результаты обучения

- Описать психологические и социологические теории социализации

Когда мы рождаемся, у нас есть генетическая структура и биологические черты. Однако то, кем мы являемся как человеческие существа — наша идентичность — развивается через социальное взаимодействие. Многие ученые, как в области психологии, так и в области социологии, описали процесс саморазвития как предшественник понимания того, как это «я» становится социализированным.

Психологические аспекты саморазвития

Психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856–1939) был одним из самых влиятельных современных ученых, выдвинувших теорию о том, как люди развивают чувство собственного достоинства. Он разделил процесс взросления на этапы и утверждал, что саморазвитие людей тесно связано с их ранними стадиями развития. Согласно Фрейду, неспособность должным образом участвовать в определенной стадии или выйти из нее приводит к эмоциональным и психологическим последствиям на протяжении всей взрослой жизни.

Психолог Эрик Эриксон (1902–1994) создал теорию развития личности, частично основанную на работах Фрейда. Однако Эриксон считал, что личность продолжала меняться с течением времени и так и не была закончена. Его теория включает восемь стадий развития, начиная с рождения и заканчивая смертью. Согласно Эриксону, люди проходят эти этапы на протяжении всей своей жизни. В отличие от внимания Фрейда к психосексуальным стадиям и основным человеческим побуждениям, взгляд Эриксона на саморазвитие отдавал должное более социальным аспектам, таким как то, как мы договариваемся между нашими собственными базовыми желаниями и тем, что принимается обществом (Erikson 19).82).

Жан Пиаже (1896–1980) был швейцарским психологом, который специализировался на развитии детей, уделяя особое внимание роли социальных взаимодействий в процессе развития. Он признавал, что развитие личности происходило в результате переговоров между миром, существующим в нашем сознании, и миром, существующим в том виде, в каком он переживается в обществе (Piaget, 1954). Все трое этих мыслителей внесли свой вклад в наше современное понимание саморазвития.

Все трое этих мыслителей внесли свой вклад в наше современное понимание саморазвития.

Лоуренс Колберг (1927–1987) интересовался тем, как люди учатся решать, что правильно, а что нет. Чтобы разобраться в этой теме, он разработал теория нравственного развития , включающая три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. Мораль обычно относится к тому, как люди узнают, что общество считает «хорошим» и «плохим», что важно для нормально функционирующего общества. На доконвенциональной стадии маленькие дети, не обладающие более высоким уровнем когнитивных способностей, познают окружающий мир только посредством органов чувств. В подростковом возрасте все больше осознают чувства других, и подростки начинают принимать их во внимание при определении того, что «хорошо» и что «плохо». На заключительном этапе, называемом постконвенциональным, люди начинают думать о морали в более сложных, абстрактных терминах, например, американцы считают, что каждый имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью. На этом этапе люди также осознают, что законность и мораль не всегда совпадают в равной степени (Kohlberg 19).81).

На этом этапе люди также осознают, что законность и мораль не всегда совпадают в равной степени (Kohlberg 19).81).

Психолог Кэрол Гиллиган (1936 г.р.) признала, что теория Кольберга может указывать на гендерную предвзятость, поскольку его исследование проводилось только на мужчинах, поэтому она решила изучить различия между тем, как мальчики и девочки развивали мораль. Исследование Гиллиган показало, что мальчики и девочки действительно по-разному понимают мораль. Мальчики, как правило, имеют точку зрения на справедливость, уделяя особое внимание правилам и законам. Девочки, с другой стороны, имеют точку зрения заботы и ответственности, и они более склонны рассматривать личную причину поведения, которое кажется аморальным. Гиллиган также признал, что теория Кольберга основывалась на предположении, что точка зрения справедливости была правильной или лучшей точкой зрения. Гиллиган, напротив, предположил, что ни одна из точек зрения не является «лучшей» и что две нормы справедливости служат разным целям. В конечном счете, она объяснила, что мальчики социализируются для рабочей среды, где правила обеспечивают бесперебойную работу, в то время как девочки социализируются для домашней среды, где гибкость обеспечивает гармонию в уходе и воспитании (Гиллиган 19).82; Гиллиган 1990).

В конечном счете, она объяснила, что мальчики социализируются для рабочей среды, где правила обеспечивают бесперебойную работу, в то время как девочки социализируются для домашней среды, где гибкость обеспечивает гармонию в уходе и воспитании (Гиллиган 19).82; Гиллиган 1990).

Последствия изоляции И отсутствия социализации

Рис. 1. Детеныши макаки-резуса, как и люди, нуждаются в социальных контактах для здорового развития. (Фото любезно предоставлено Полом Асманом и Джилл Ленобль/flickr)

Необходимость раннего социального контакта была продемонстрирована исследованием Гарри и Маргарет Харлоу. С 1957 по 1963 год Харлоу провели серию экспериментов, изучая, как макаки-резусы, которые ведут себя во многом как люди, страдают от изоляции в младенчестве. Они изучали обезьян, выращенных в двух типах «суррогатных» материнских обстоятельств: скульптура из сетки и проволоки или «мать» из мягкой махровой ткани. Обезьяны систематически предпочитали компанию матери-заменителя из мягкой махровой ткани (очень напоминающей макаку-резус), которая не могла их кормить, матери из сетки и проволоки, которая обеспечивала пропитание через трубку для кормления. Это продемонстрировало, что, хотя пища важна, социальный комфорт имеет большую ценность (Harlow and Harlow 19).62; Харлоу, 1971). Более поздние эксперименты по проверке более жесткой изоляции показали, что такая депривация социальных контактов привела к значительным проблемам развития и социальных проблем в более позднем возрасте, как показано на примере Даниэль, представленном ниже.

Это продемонстрировало, что, хотя пища важна, социальный комфорт имеет большую ценность (Harlow and Harlow 19).62; Харлоу, 1971). Более поздние эксперименты по проверке более жесткой изоляции показали, что такая депривация социальных контактов привела к значительным проблемам развития и социальных проблем в более позднем возрасте, как показано на примере Даниэль, представленном ниже.

Летом 2005 года детектив полиции Марк Холст проследил за следователем из Департамента по делам детей и семьи в один из домов в Плант-Сити, Флорида. Они были там, чтобы изучить заявление соседа о ветхом доме на Олд-Сидней-роуд. Сообщалось, что маленькая девочка выглядывала из одного из разбитых окон. Это казалось странным, потому что никто из соседей не видел маленького ребенка в доме или рядом с ним, в котором последние три года жили женщина, ее бойфренд и двое взрослых сыновей.

Кто была загадочная девушка в окне?

Войдя в дом, детектив Холсте и его команда были потрясены.