ВЕРА | Энциклопедия Кругосвет

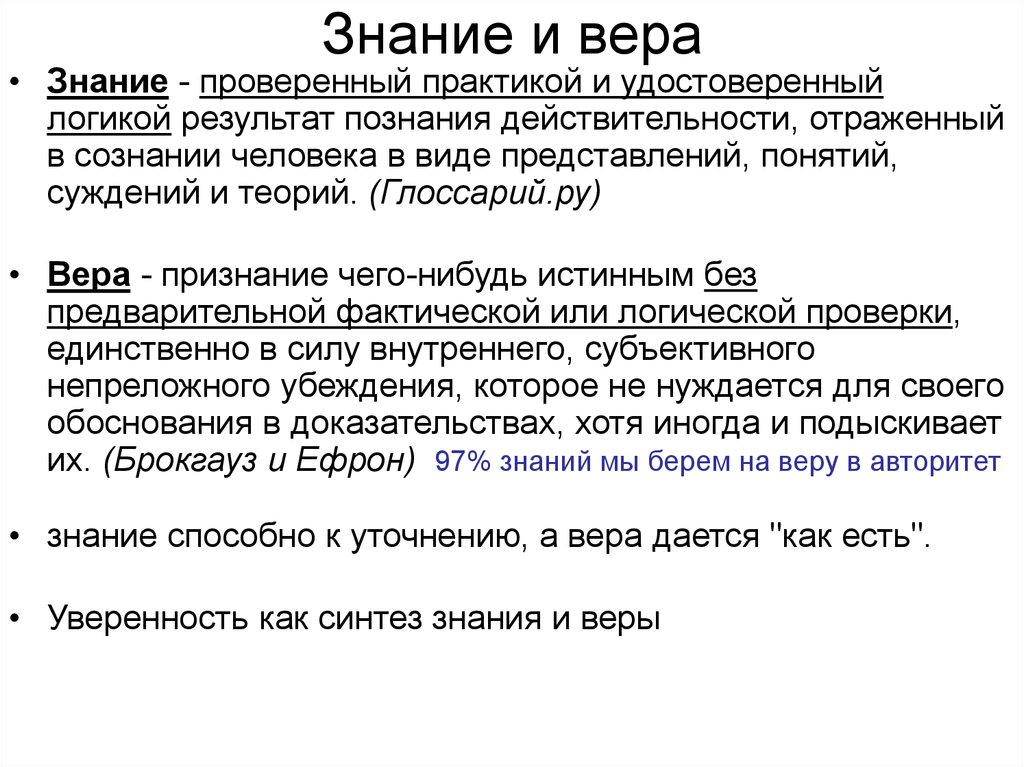

ВЕРА – это одновременно факт сознания и бессознательного (интуитивная вера). В качестве феномена сознания она выступает как идейная, мировоззренческая позиция принятия или непринятия (в этом случае говорят о неверии) определенных утверждений или поступков (как целесообразных, ценных, истинных, справедливых и т.п.) без предварительной фактической или логической проверки. Основанием для такого акта сознания является внутренняя субъективная уверенность, не нуждающаяся в доказательствах.

Как феномен бессознательного веру можно охарактеризовать понятием психологической установки. В ее основе лежит личный опыт, а также потребности, желания, чувства человека. Особое место среди них занимает любовь. Как правило, человек верит в то и в того, что и кого любит. Человек верит потому, что ему хочется верить, и он не нуждается в оправданиях своей веры. Этим объясняется устойчивость этого состояния. Сложившееся верование с трудом корректируется и подвергается коренному изменению при столкновении с противоречащими фактами и контраргументами. Наиболее выпукло социально организованная вера представлена в религии, которая покоится на вере в высшее, сверхъестественное начало, или в бога.

Наиболее выпукло социально организованная вера представлена в религии, которая покоится на вере в высшее, сверхъестественное начало, или в бога.

Веру, понимаемую не только в религиозном смысле, а широко, как она определена выше, можно обнаружить во всех видах деятельности человека, будь это каждодневное общение, игра, спорт, творчество, религия, искусство, наука, врачебное «искусство» и т. п. При этом она выполняет различные функции, связанные с разными аспектами своей идейной и психологической природы.

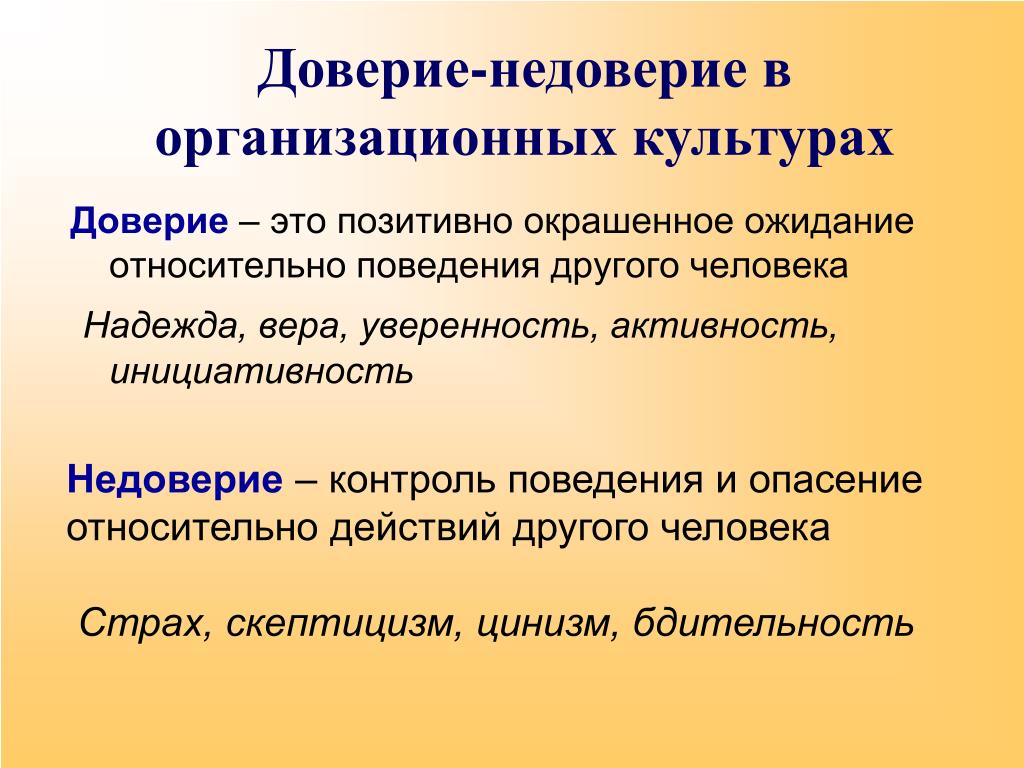

Важнейшей стороной веры выступает ее познавательная (гносеологическая) природа и соответственно ее роль в познании. В истории учения о вере господствовало «отлучение» веры от знания, в особенности от научного, резкое противопоставление веры и знания. Это объяснялось главным образом потому, что феномен веры трактовался узко, лишь как религиозная вера. Сегодня у веры рассматривается и определенный познавательный аспект. Как всякий акт познания, она имеет свой определенный предмет: верят во что-нибудь и чему-нибудь или кому-нибудь (в этом случае говорят о доверии или недоверии). Например, верят в успех, в победу, в людей, в бога и т.п. Не доверяют ненадежным людям, а в случае крайнего удивления – своим органам чувств («глазам своим не верю» или «ушам»). Вера бывает истинной и ложной. Истинная вера получает практическое подтверждение, когда достигается поставленная цель. Примерами ложной веры могут быть различные суеверия. Разумеется, ложная вера противоположна знанию, она не совместима с ним. Другое дело – вера, корни которой находятся в опыте интуиции. Взаимное общественное доверие предполагает неявное согласие, интеллектуальную страстность, владение языком, влияние культурного наследия, взаимное притяжение«братьев по разуму». Все это дает основание утверждать, что вера является одним из источников знания. Человек верит в свои собственные убеждения, иначе они не убеждения. Он доверяет собственным познавательным возможностям. Это не исключает разумных сомнений и здравого скептицизма. Они полезны и не имеют ничего общего с абсолютным неверием в познаваемость мира (с агностицизмом).

Например, верят в успех, в победу, в людей, в бога и т.п. Не доверяют ненадежным людям, а в случае крайнего удивления – своим органам чувств («глазам своим не верю» или «ушам»). Вера бывает истинной и ложной. Истинная вера получает практическое подтверждение, когда достигается поставленная цель. Примерами ложной веры могут быть различные суеверия. Разумеется, ложная вера противоположна знанию, она не совместима с ним. Другое дело – вера, корни которой находятся в опыте интуиции. Взаимное общественное доверие предполагает неявное согласие, интеллектуальную страстность, владение языком, влияние культурного наследия, взаимное притяжение«братьев по разуму». Все это дает основание утверждать, что вера является одним из источников знания. Человек верит в свои собственные убеждения, иначе они не убеждения. Он доверяет собственным познавательным возможностям. Это не исключает разумных сомнений и здравого скептицизма. Они полезны и не имеют ничего общего с абсолютным неверием в познаваемость мира (с агностицизмом).

Другой аспект веры – аксиологический, ее ценностное отношение к тому, что существует и что может быть. Здесь просматривается связь веры с потребностями, интересами личности, ее идеалами. Масштаб и характер этих интересов и идеалов может быть различным. Предметом веры могут быть заурядные желания, реакционные цели и ценности, но также «сверхценные» идеалы, например, вера в гуманистические ценности подлинной человечности (вера в творческое предназначение человека), религиозная вера и др. Утрата такой веры отрицательно сказывается на личности человека, порождая нравственную вседозволенность (моральный релятивизм), бесплодный скепсис, цинизм, чувство бессмысленности существования и т.п.

Вера компенсирует недостаток «высокого» в обыденной жизни и, как правило, сопровождается надеждой на будущее. «Вера, надежда и любовь» – это та «троица», которая составляет психологическое ядро не только религиозного, но любого ценностного сознания, например, художественного. Художник любит творческий акт и то, что он создает, верит в свою художественную идею и надеется на успешное завершение своего труда. Врач по призванию с любовью относится к своим пациентам, верит в методы своего лечения и надеется на успешное выздоровление больного. Связь веры с любовью и надеждой присуща творческому акту в любой профессии.

Врач по призванию с любовью относится к своим пациентам, верит в методы своего лечения и надеется на успешное выздоровление больного. Связь веры с любовью и надеждой присуща творческому акту в любой профессии.

Еще один существенный аспект веры – деятельно-волевой. Вера обнаруживает здесь себя как фактор активности или пассивности личности, осуществляя функцию стимулирования душевных сил, энергии и воли. Эта функция особенно дает о себе знать в экстремальных условиях, в трудных фазах творческой деятельности, когда требуется особое напряжение, чтобы преодолеть ситуацию неопределенности, дефицита информации, противоречий и других препятствий. Она способствует преодолению сомнений, колебаний, неверия. Неверие это тоже активность сознания, только с отрицательным знаком. Перед человеком, особенно в творческих процессах, возникает задача преодолеть отжившие стереотипы. Нередко этому способствует вера в здравый смысл, в нравственные истоки свершаемых дел.

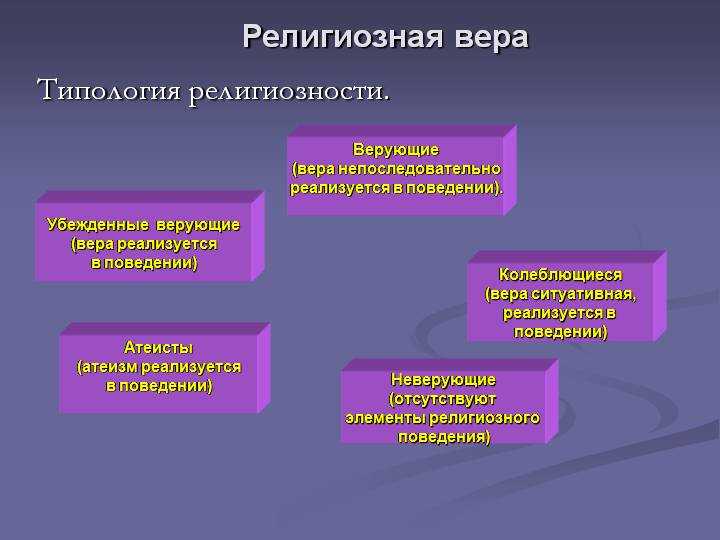

Вера и неверие – это крайние полюса, между ними много промежуточных психологических состояний (сомнений, недоверия и т. п.). Склонность верить или не верить может превратиться в твердую веру или полное неверие под воздействием различных факторов. Среди них важное место занимает сила положительного или отрицательного примера. Многое зависит от веры самого воспитателя.

п.). Склонность верить или не верить может превратиться в твердую веру или полное неверие под воздействием различных факторов. Среди них важное место занимает сила положительного или отрицательного примера. Многое зависит от веры самого воспитателя.

Но главное значение имеет вера в себя, уверенность (или неуверенность) в своих силах, насколько человек доверяет (или не доверяет) своей интуиции. Каждый человек так или иначе оценивает сам себя. Эта самооценка – важный фактор саморегуляции активности или пассивности действий человека. Самооценка может быть заниженной, личность сомневается, не верит в свои способности. Но она может быть и завышенной, когда уверенность в себе оборачивается самоуверенностью, самомнением. Самооценка протекает по-разному, она может быть осознанной, но многое может и не осознаваться. В этом случае можно говорить об интуитивной самооценке, о чувстве субъективной уверенности или неуверенности.

Адекватная самооценка и адекватная вера в себя выполняют санкционирующую функцию. Они дают «добро», когда необходимо принять правильное решение, совершить какое-либо ответственное дело. Особенно важна эта функция веры в творческих актах. Она является одним из источников смелости и мужества творческой личности, часто идущей наперекор традиции и сложившемуся мнению.

Они дают «добро», когда необходимо принять правильное решение, совершить какое-либо ответственное дело. Особенно важна эта функция веры в творческих актах. Она является одним из источников смелости и мужества творческой личности, часто идущей наперекор традиции и сложившемуся мнению.

Великие ученые нередко доверяли своему эстетическому чутью. Так, А.Эйнштейн высказал много идей, истоки которых были зачастую не логической, а эстетической природы. Несоответствие эксперимента и теории волновало его меньше, чем эстетическая дисгармония в основных объясняющих принципах. Вера в свое эстетическое чутье стимулировала его мышление, побуждала его избавиться в этих объяснениях от всего лишнего. Получившему религиозное воспитание, великому ученому нужна была незаурядная смелость, чтобы сказать о себе: «Я глубоко религиозный атеист».

От слова «вера» производно слово «верность». Вера в себя означает быть верным себе. Ван-Гог гордо писал: «пусть я останусь верным себе… Я не побегу за любителями и торговцами картин: пусть тот, кто хочет, придет ко мне».

У Л.Мартынова есть стихотворение Вера, где есть такие слова: «Но знай: побеждают в борьбе (Ученый, художник и воин) / Сумевшие верить себе». Именно такая вера была свойственна выдающимся историческим деятелям и полководцам: Александру Македонскому, Робеспьеру, Суворову, Наполеону и многим другим. Сам Наполеон, например, признавался в том, что проиграл битву под Ватерлоо не в последнюю очередь от того, что утратил веру в победу, в свои способности, что во многом парализовало его волю.

Уверенность в себе, опирающаяся на совесть, – база для нравственной саморегуляции личности, ее активности на поприще свершения добрых дел. Главное, говорил писатель В.Каверин, это «верить своему нравственному чувству».

У известного психиатра Ж.М.Шарко есть труд Исцеляющая вера. В ней убедительно, на конкретных фактах показывается роль веры в себя, силы духа для выздоровления при различных болезнях, иногда, казалось, бы неизлечимых. Вера играет решающую роль в нахождении оптимальных средств самоизлечения. Анализ известных случаев, когда вера в выздоровление помогла справиться с кризисной ситуацией, показывает, как вера зарождается, укрепляется, превращается в твердую веру как важно создавать у больного веру и всячески поддерживать ее.

Анализ известных случаев, когда вера в выздоровление помогла справиться с кризисной ситуацией, показывает, как вера зарождается, укрепляется, превращается в твердую веру как важно создавать у больного веру и всячески поддерживать ее.

Вера в себя важна не только для физического, телесного выздоровления, но и для процессов самовоспитания в широком смысле, для самосовершенствования.

Существуют два основных психологических процесса, в ходе которых возникает вера: внушение и самовнушение.

Процесс внушения – это воздействие извне на психику человека, в результате которого формируется феномен веры. Для реализации акта внушения необходим ряд условий: снижение уровня сознательности и критичности, отсутствие активного понимания внушаемого содержания, его логического анализа, оценки в связи с прошлым опытом. Можно выделить два вида внушения. Один является компонентом ежедневного человеческого общения, прямого или косвенного. Через механизм внушения проходят сложившиеся традиции, общественные привычки (стереотипы), социальные установки, мода и др. Даже логическое мышление в немалой своей части в конечном счете «упирается» в аксиомы, которые принимаются на веру. Это тоже внушение.

Даже логическое мышление в немалой своей части в конечном счете «упирается» в аксиомы, которые принимаются на веру. Это тоже внушение.

Другой вид внушения – специально построенный вид коммуникации, противоположный методу убеждения. Чтобы убедить кого-то в чем-то, необходимо воздействовать на сознание личности, обращаясь к ее собственному критическому суждению, ориентированному на доказательства. Внушение же преднамеренно нацелено на обход критического отношения к внедряемой информации. Используются специальные приемы, «словесные формулы» для неосознанного, незаметного, непроизвольного усвоения внушаемых установок. На внушении основано в значительной степени воздействие рекламы. С целью воздействия на верующих широко использует внушение религия.

Эффект внушения веры зависит не только от искусного использования приемов и авторитета того, кто внушает (им может быть человек, организация, печатный орган и т.п.), но и от внушаемости того, на кого рассчитано внушение. К числу свойств личности, которые благоприятствуют внушению веры психологи выделяют следующие: неуверенность в себе, низкую самооценку, покорность, повышенную эмоциональность и впечатлительность (особенно свойственную детям и молодым людям), неразвитость логического мышления, невысокий уровень осведомленности, компетентности в обсуждаемом вопросе или выполняемой деятельности и др. Эффективность внушения зависит и от ситуативных факторов: сильное возбуждение, утомление, стресс, «групповое давление» и др.

Эффективность внушения зависит и от ситуативных факторов: сильное возбуждение, утомление, стресс, «групповое давление» и др.

Сама по себе внушаемость – это универсальная и нормальная черта психики человека, но очень высокая степень восприимчивости к внушению, чрезмерная внушаемость – отрицательное качество, препятствующее правильной организации своего поведения. Человек в состоянии противостоять излишней внушаемости. Для этого прежде всего он должен хорошо знать себя, свои «слабости» и те внутренние, субъективные и внешние объективные факторы, которые благоприятствуют внушаемости.

В отличие от внушения, самовнушение идет не извне: человек сам внушает себе веру. Самовнушение, как и внушение, бывает преднамеренным и непреднамеренным, непроизвольным. Частным случаем самовнушения является процесс воздействия на свой организм, на его способности и возможности. Благодаря самовнушению некоторые люди могут танцевать на раскаленных углях без малейших ожогов. Известны случаи, когда в австралийских племенах молодые люди чахнут и умирают, внушая себе, что колдуны из соседних племен «навели на них кость», т. е. «сглазили». Описан случай, когда молодой африканец умер в госпитале А.Швейцера от паралича дыхания, после того, как случайно, садясь в пирогу, раздавил паука, свое «священное существо» – паук якобы был его дальним предком. Широко известны «чудеса» йоговских самовнушений, базирующихся на тщательно разработанной «технологии» самовнушения. Эта технология легла в основу аутогенной тренировки, получившей в наши дни широкое применение в практике психотерапии.

е. «сглазили». Описан случай, когда молодой африканец умер в госпитале А.Швейцера от паралича дыхания, после того, как случайно, садясь в пирогу, раздавил паука, свое «священное существо» – паук якобы был его дальним предком. Широко известны «чудеса» йоговских самовнушений, базирующихся на тщательно разработанной «технологии» самовнушения. Эта технология легла в основу аутогенной тренировки, получившей в наши дни широкое применение в практике психотерапии.

Механизм самовнушения, физиологическая природа которого еще во многом непознана, порождает два вида веры. Одна – это вера в себя, осознанная, волевая, по-преимуществу социальная по своему происхождению. Другая – стихийная, «слепая», рассчитанная на «чудо» и коренящаяся в биологической, инстинктивной природе человека.

Внушение и самовнушение действуют как в бодрствующем состоянии, так и в состоянии сна, естественного и гипнотического. Эффекты гипнотической веры – абсолютной веры в гипнотизера – использует медицина. Внушением в гипнозе иногда вылечиваются головные боли, экзема, астма, гипертония, язвы желудка, недержание мочи, заикание и десятки многих психонервных и спазматических расстройств. В редчайших случаях рассасываются опухоли.

В редчайших случаях рассасываются опухоли.

Эксперименты психотерапевтов (В.Л.Райков и др.) свидетельствуют, что гипнотическое внушение может быть использовано для активации и развития творческих способностей человека, в частности музыкальных, живописных и актерских.

Человек может поверить, что он «Другой» не только в гипнозе, но и в игре. Уже в играх животных, когда «мать» играючи, «понарошку» кусает своего детеныша, а он инстинктивно чувствует, «знает», «догадывается», «верит», что это не на самом деле, можно видеть зародыш социальных игр детей и взрослых в человеческом обществе. Игровая вера пронизывает архаическую культуру древних народов, священных и церковных ритуалов и обрядов. Эта вера сопровождает человека на протяжении всей истории развития человеческого общества. Меняются только игры, вера остается.

Евгений Басин

Определение веры в психологии с точки зрения Грановской

Вера – это не только религиозный феномен. Современный человек верит политикам, ученым, СМИ. Кого-то вера делает счастливым, другим кажется причиной людских болезней, войн, жизненных неурядиц. Психологи давно присматриваются к этому феномену, ищут корни веры, ее влияние на психику.

Кого-то вера делает счастливым, другим кажется причиной людских болезней, войн, жизненных неурядиц. Психологи давно присматриваются к этому феномену, ищут корни веры, ее влияние на психику.

В этой статье:

Что такое вераРазвитие веры у человекаПредпосылки верыВера во благо

Новости СМИ2

Что такое вера

Фото автора Daniel Reche: Pexels

Под верой обычно понимают принятие информации без проверки на соответствие фактам и научным доказательствам. Верить можно в Бога, людей, признанных авторитетами в определенной области, в себя, в непогрешимость правил, закон.

Вспоминается анекдот – человек, поставивший прививку, и противник вакцинации умирают, оказываются перед Богом. Того, кто вакцину не поставил, отправляют в рай. Второго ссылают в ад; он протестует, просит назвать причины. В ответ Бог говорит, что причина в том, что он не тому верил.

Многие, слыша слово «вера», сразу представляют себе Бога, церковь, священные тексты.

Однако вера совсем необязательно должна быть связана с божественным. Она начинает формироваться в раннем детстве, когда мама прибегала к малышу по первому зову, кормила его, укачивала.

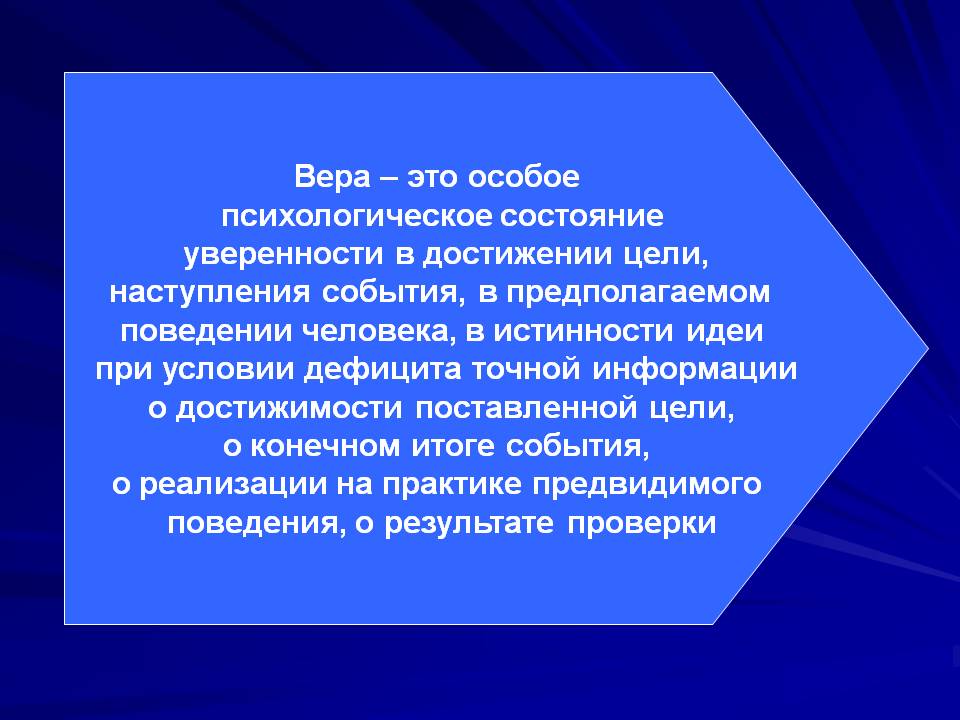

В психологии подход к определению веры у разных психологов свой:

- С точки зрения Р. М. Грановской, это способность человека считать события, мир вокруг, истинными, несмотря на то, что есть доказательства их фальши.

- Для У. Джеймса это готовность действовать, делать что-то для достижения некоторой цели, причем объективных условий для успеха нет.

- Дж. Фоулер видит в вере возможность придать смысл тому, что окружает, наполняет твою жизнь.

- Э. Фромм сводит веру к существованию субъективного отношения к действительности, которое не зависит от авторитетов, рациональных доводов.

- Б. С. Братусь считает веру условием деятельности человека. Она дает сознанию наглядно-чувственную представленность того, что должно или может произойти.

Развитие веры у человека

Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, – правда; то, что делают, – правильно.

В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, – правда; то, что делают, – правильно.

Взрослые привносят в жизнь ребенка уверенность, знания, спокойствие.

Позже, в школе, он начинает верить учителям. Западный мир придает большое значение тому, что учитель становится проводником знаний, передает детям накопленный поколениями опыт.

Духовность глазами клинического психолога

Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает его, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию.

Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом возрасте, юношестве. Это период, когда вера может быть разрушена. На ее место приходит скепсис, стремление избавиться от стереотипов.

Кто-то переживает этот период настолько бурно, что теряет веру в знания, самых близких людей. Особенно часто это происходит с теми, кто в детстве сталкивался с обманом. Однако большинство выбирает объект веры и следует ему в течение долгого времени.

Выбор объекта веры зависит от окружения, отношения человека к действительности, стереотипов. Часто он носит бессознательный характер. Тебя гложет внутренний дискомфорт. Ты не можешь проанализировать его, но однажды путем проб и ошибок выбираешь то, что тебя успокаивает.

К примеру, маленькая девочка очень любила папу. Когда ей исполнилось 5 лет, он ушел из семьи и даже не приезжал в гости. В памяти осталось, что папа – большой, сильный, умный.

Спустя 30 лет девушку бросил парень. Она тяжело переживала расставание. Искала курсы по поддержке. Однажды пришла на семинар, посвященный вопросам одиночества. Вел его высокий, бородатый мужчина с добрым лицом. Этого хватило, чтобы девушка без сомнений начала верить во все, что он говорил.

Предпосылки веры

Для многих исследователей вера – особое психическое состояние, которое может возникнуть не у каждого человека. Существуют определенные причины его возникновения и развития:

- Состояние отчаяния или другое сильное эмоциональное состояние, когда для того, чтобы вернуть душевное равновесие, человек хватается за любую идею, которая кажется ему спасительной.

При этом он не анализирует ее, не ищет доказательств. Он слепо верит в нее.

При этом он не анализирует ее, не ищет доказательств. Он слепо верит в нее.

Часто отчаяние, вызванное тяжелой болезнью, пропажей родственника заставляет верить людей в Бога, экстрасенсов, магию. Главное здесь – незавершенность ситуации. Человек болеет, но еще не умер, значит, есть надежда. Если он пропал, но не найден мертвым, надежда тоже есть.

Если в этот момент пообещать выздоровление или обнаружение близкого, родственники поверят в это из отчаяния, даже если предложенные способы будут абсурдными.

- Усталость, запутанность. В какой-то момент времени человек запутывается в логических цепочках, разных мнениях, предположениях, противоречивых доказательствах. Теряет способность размышлять, анализировать.

Чтобы облегчить сумятицу в голове, он начинает верить в то, что показалось ему эмоционально близким, комфортным.

- Стереотипное мышление. Если с детства человек мыслит стереотипами, не склонен к критическому мышлению, он часто находит для себя объект веры и придерживается его.

В этом случае бывают и перекосы, когда человек становится фанатиком или отрицает то, что раньше считал верным.

В этом случае бывают и перекосы, когда человек становится фанатиком или отрицает то, что раньше считал верным. - Привычка. Иногда люди верят по привычке. К примеру, у тебя сформировался такой стереотип – верить тем, кто старше или верить в написанное в конкретной газете. На протяжении всей жизни ты будешь следовать этой привычке.

- Лень и нежелание ее преодолевать. Ты удивишься, но некоторых именно лень приводит к вере. Это эмоциональная лень, нежелание действовать. Вот ты поборолась, поискала справедливости, а потом все надоело. Успокаиваешься, незаметно для себя начинаешь верить во что-то удобное для себя.

- Необходимость самоидентификации. Вера позволяет стать частью какой-то общности. Ты начинаешь верить в то, во что верят окружающие, чувствуешь комфорт и защиту.

Это не все причины, из-за которых может возникнуть вера. Но они показывают, насколько хрупкой может быть человеческая психика, и как легко воспользоваться ее особенностями, чтобы заставить человека верить в то, что выгодно тебе.

Вера во благо

Вера может стать началом фанатизма, когда люди утрачивают связь с действительностью, начинают бороться с чуждым мнением, теми, кто не похож на них, теряют идентичность и способность мыслить.

Но она может быть причиной развития человека и его самых лучших качеств.

Ты веришь в себя, знаешь, что можешь стать успешным ученым, психологом, риелтором. Эта вера заставляет тебя действовать, преодолевать препятствия, личностные барьеры. Ты идешь вперед, несмотря на сарказм близких, проблемы и невозможность быстро добиться успеха.

В вере заложено человеческое отношение к окружающему миру, родственникам, друзьям. Ты веришь в то, что получишь поддержку от родителей, мужа, и сама превращаешься в такую же надежную опору для других.

Вера единит тебя с другими людьми, придает силу. Она помогает выжить, пережить болезни, неприятности, насилие. В ее силах сделать тебя независимой и счастливой.

Вера часто интерпретируется с отрицательной точки зрения, как что-то, что мешает прогрессу, развитию. Но часто именно она объединяет людей, рождает чувство спокойствия и счастья.

Но часто именно она объединяет людей, рождает чувство спокойствия и счастья.

Вера: что это такое и у кого она есть?

Философ Ричард Рорти говорит о «последнем словарном запасе» людей, словах и фразах, которые мы используем, когда перестаем размышлять о чем-либо, например, когда вы говорите «это просто так» или «потому что я так сказал».

Подумайте о том надоедливом ребенке, который обнаруживает, что может связать вас в узлы, спросив «но почему?» после всего, что ты говоришь. Когда вы дойдете до конца своей исследовательской веревки, вы воспользуетесь последней лексикой, чтобы заставить его остановиться. «Послушайте, — скажете вы, — у меня нет целого дня».

На самом деле у вас есть целый день, но это все, что у вас есть. Всего 24 часа в сутках, распределенных на множество вопросов и решений. Вы должны расставить приоритеты, не только отмахиваясь от надоедливых детей и их бесконечных вопросов, но отбрасывая всевозможные вопросы, недоумения и сомнения.

Крупнейшая тенденция в социальных науках за последние 50 лет — признание «ограниченной рациональности». Мы не можем рассуждать, чтобы прийти к идеальным решениям обо всем, поэтому мы немного рассуждаем, а затем делаем выводы. Мы можем делать поспешные выводы (прыжок веры) или медленно подкрадываться к ним, но так или иначе мы округляем доказательства вверх или вниз к заключению, чтобы мы могли заниматься тем, что требует от нас нашего дня.

Мы не можем рассуждать, чтобы прийти к идеальным решениям обо всем, поэтому мы немного рассуждаем, а затем делаем выводы. Мы можем делать поспешные выводы (прыжок веры) или медленно подкрадываться к ним, но так или иначе мы округляем доказательства вверх или вниз к заключению, чтобы мы могли заниматься тем, что требует от нас нашего дня.

Социологи интерпретируют эти скачки веры либо как бегство от рациональности, либо просто как другой уровень рациональности. Я думаю, что это последнее. Невозможно избежать рациональности, которая, по сути, является сравнением (как в отношениях — лучше ли это решение, чем это?).

Таким образом, ограниченная рациональность — это на самом деле рациональность в отношении того, куда направить вашу рациональность, другими словами, рассуждения о том, стоит ли дополнительных рассуждений о чем-либо затрачивать усилия. Так мало времени для рассуждений; так много поводов для рассуждений — мы должны рассуждать о том, является ли дальнейшее рассуждение по вопросу разумным использованием нашего внимания.

И когда вы решите, что это неразумное использование, в вашем распоряжении будет много заключительного словарного запаса, способов сказать: «Я закончил думать об этом». Например, вы можете сказать:

Мы закончили.

Не ходи туда.

Это моя история, и я ее придерживаюсь.

Смирись с этим.

Это не интересно.

Это не имеет значения.

Почему ты придираешься ко мне?

Спасибо, что поделились.

Хорошая погода у нас.

Это то, что есть.

Я просто верю.

Слово «Вера» — это последний словарный запас класса А, лучший способ перестать удивляться. Вера считается добродетелью, возможно, высшей добродетелью из всех, и поэтому «у меня просто есть вера» — это гордо-добродетельный способ сказать, что вы перестали гадать. Мы не чувствуем и не испытываем веры, она у нас есть , как будто это постоянное владение. Ваша вера всегда с вами, не в волнах уверенности среди ваших сомнений, а в убеждении, сделанном и оставшемся раз и навсегда.

В качестве окончательного словаря вера, пожалуй, наиболее полезна, когда она остается расплывчатой и нечеткой. Люди часто просто говорят: «У меня есть вера», не уточняя, во что они верят. Позитивное, неопределенное и без конкретики можно использовать, чтобы перестать интересоваться чем-либо.

Мы все верим в веру. Мы уважаем его и подчиняемся ему. Когда друзья говорят: «Я верю», все, кроме самых надоедливых из нас, скорее всего, перестанут задавать им вопросы или, по крайней мере, успокоятся.

Согласно Википедии, «Вера — это доверие или уверенность в человеке, вещи, божестве или в доктринах или учениях религии или взглядов (например, наличие сильной политической веры). Это также может быть убеждение, не основанное на доказательствах. Слово вера часто используется вместо надежды, доверия или веры. В религии вера часто предполагает принятие утверждений о характере божества, природы или вселенной. В то время как некоторые утверждают, что вера противоположна разуму, сторонники веры утверждают, что истинная область веры касается вопросов, которые не может быть урегулировано доказательством ».

Курсив мой, чтобы выделить проблему. Видите ли, я немного не в себе, но, насколько я могу судить, никакие вопросы не могут быть решены доказательствами. Доказательства не говорят сами за себя. Это должно быть интерпретировано, и люди решают, для чего это свидетельство и как далеко можно экстраполировать свидетельство на общую достоверность. Даже если все мы согласны с тем, что свидетельства указывают на определенный путь, позже мы можем прийти к другому выводу. Даже наука, эта самая упрямая и настойчивая форма удивления, никогда ничего не доказывает. Это приходит только к сегодняшним лучшим догадкам, чтобы быть побежденными завтра, возможно, лучшими догадками.

Итак, для меня ограниченная рациональность — это не просто функция ограниченного времени на размышления о вещах, а неопределенность, присущая Вселенной. Например, сколько бы исследований вы ни проводили сегодня, вы не можете знать с абсолютной уверенностью, в каком году кто-то умрет или какая музыка будет на вершине поп-чартов через 30 лет. Ответ не в том, чтобы просто дуть по ветру, чтобы вы могли его преследовать, если бы у вас было время. Сегодня это непознаваемо никакими свидетельствами. Жизнь — это не кроссворд, ответ на который лежит в конце книги. Это не фильмы, в которых можно перемотать вперед, чтобы посмотреть, чем все закончится.

Ответ не в том, чтобы просто дуть по ветру, чтобы вы могли его преследовать, если бы у вас было время. Сегодня это непознаваемо никакими свидетельствами. Жизнь — это не кроссворд, ответ на который лежит в конце книги. Это не фильмы, в которых можно перемотать вперед, чтобы посмотреть, чем все закончится.

Когда люди говорят, что «никто не совершенен», они часто имеют в виду, что, учитывая нашу ограниченную рациональность, мы совершаем ошибки, но если бы мы были умнее, или имели бы больше времени, или старались бы больше, совершенство было бы возможно. Это не так. Никто не может быть идеальным. Даже если бы мы собрали все доступные доказательства, мы не могли бы принимать решения с их помощью и всегда быть правыми.

Для меня в каждом решении, которое мы принимаем, есть прыжок веры, а «прыжок веры» на самом деле излишен, поскольку вера, независимо от того, движется ли она быстро или медленно, в конечном счете является скачком, округлением в большую или меньшую сторону от фактов, скачком от удивления тем не менее, чтобы больше не задаваться вопросом. Мы работаем от имеющихся доказательств к уверенности в пари, которое, как мы думаем, сработает.

Мы работаем от имеющихся доказательств к уверенности в пари, которое, как мы думаем, сработает.

А работа — это точка веры: всего несколько часов в день, и мы используем их не только для размышлений, но и для сосредоточенной работы. Поскольку большинство вещей требуют согласованных усилий и времени, нам нужно сосредоточиться. Сосредоточенная работа — это концентрированная работа, работа, основанная на постоянных ставках на то, что сработает.

Без наших прыжков веры мы рассредоточены, ненадежны, наши усилия слишком рассеяны, чтобы принести что-либо, имеющее непреходящую ценность. Без веры мы растратили бы нашу энергию на все лады и никогда ничего не сделали бы.

Вера ограничивает направление нашей энергии. Это похоже на закаленные стенки цилиндра двигателя, которые фокусируют всенаправленное сгорание газа, поэтому поршень движется прямо в одном направлении. Вера подобна изоляции в цепях, которая удерживает электроны от искрения во всех направлениях, вместо этого заставляя их двигаться по определенным каналам. Вера — это берег реки, на котором вода течет только в одном направлении, сила, которую можно использовать для выработки электричества.

Вера — это берег реки, на котором вода течет только в одном направлении, сила, которую можно использовать для выработки электричества.

Мы все верим, делаем ставки, которыми мы живем и работаем. Мы должны прославлять веру как средство для достижения наших целей, но не как самоцель. И нам следует больше задумываться о вере, о том, как она работает, сколько ее нужно иметь, куда ее направить и что происходит, когда наша вера конфликтует, как это часто бывает. В моей следующей статье я расскажу о компромиссах, подразумеваемых общей верой, верой в то, что все получится, даже если все пойдет не так, как мы ожидали, другими словами верой в то, что «не хорошо» будет хорошо.

Вера и психологи: Что психологи говорят о вере?

В первой из двух статей для Thinking Faith профессор Рэйчел Бласс описывает способы, которыми психологи обычно обращаются с феноменом веры. Наиболее знакомым подходом, вероятно, является подход Зигмунда Фрейда, который критически относился к вере, но действительно ли другие модели, которые кажутся «благоприятными для веры», предлагают более позитивную интерпретацию? Более того, признаются ли верующим какие-либо из этих описаний веры?

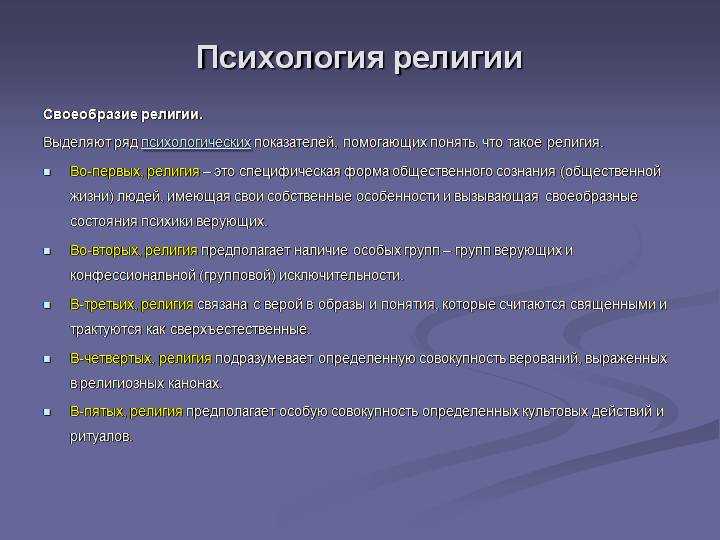

Психологический подход к пониманию веры предлагает объяснения веры с точки зрения лежащих в ее основе психологических детерминант (потребностей, желаний, склонностей и т. д.). За прошедшие годы было выдвинуто множество различных психологических подходов, подчеркивающих разные детерминанты и занимающих разные позиции в отношении того, хороша ли вера или нет. Однако общим для всех этих описаний является то, что они рассматривают веру как естественное явление, функцию нашей психологической природы, и, таким образом, критически относятся к христианскому взгляду на веру как на сверхъестественное столкновение.

д.). За прошедшие годы было выдвинуто множество различных психологических подходов, подчеркивающих разные детерминанты и занимающих разные позиции в отношении того, хороша ли вера или нет. Однако общим для всех этих описаний является то, что они рассматривают веру как естественное явление, функцию нашей психологической природы, и, таким образом, критически относятся к христианскому взгляду на веру как на сверхъестественное столкновение.

На мой взгляд, особенно важно размышлять о психологическом подходе, поскольку он стал неотъемлемой частью того, как современная культура думает о вере. Распространенный светский взгляд, часто используемый в атеистической критике веры, состоит не в том, что верующие сталкиваются с философскими или научными проблемами, а скорее в том, что их личность (при определенных социальных условиях) или их психологические ограничения заставляют их склонны или вынуждены принимать и действовать в соответствии с беспочвенные заявления о существовании Бога и наших отношениях с ним.

Далее я опишу психологический подход к вере, сосредоточившись на описании, предложенном Фрейдом. Я кратко прокомментирую, как кажущиеся альтернативными, благоприятные для веры психологические подходы на самом деле продолжают его критику. В следующей статье я обращусь к четырем способам, которыми критика Фрейда действительно может быть полезна верующим.

Центральное психологическое описание веры — Фрейд

Из всех психологических описаний веры, выдвинутых за эти годы, Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик, писавший в основном в первые четыре десятилетия 20 -й век, является самым влиятельным. Фрейд развил идеи о глубинных мотивах, формирующих человеческое поведение и состояния ума, и применил их к своему изучению веры. Как и в своих исследованиях всех других явлений, он хотел знать, какие желания, потребности и конфликты вступают в игру в том, что верующие называют верой. Его всегда интересовали мотивы людей, которые у разных людей были разными, но он мог видеть общие линии мышления у разных людей, и они находили выражение в его общем описании.

Самые известные идеи Фрейда относительно веры сосредоточены на желании человека иметь защищающую фигуру отца, с которым он или она может чувствовать себя отождествленным. Один из его текстов описывает то, что религия обязуется сделать для людей, следующим образом:

Она дает им информацию о происхождении и возникновении вселенной, она гарантирует им ее защиту и высшее счастье в взлетах и падениях жизни и оно направляет их мысли и действия предписаниями, которые оно устанавливает со всей своей властью. Таким образом, он выполняет три функции. … [I]t удовлетворяет человеческую жажду знаний; он успокаивает страх людей перед опасностями и превратностями жизни, когда он заверяет их в счастливом конце и предлагает им утешение в несчастье… [и] он издает предписания и устанавливает запреты и ограничения.[1]

Далее Фрейд объясняет, что эти три, казалось бы, несопоставимых аспекта религии (наставление, утешение и этические требования) объединяет тот факт, что все они связаны с отношением ребенка к своему отцу. Бог-творец, которого верующие называют отцом, пишет Фрейд, «на самом деле является отцом, со всем великолепием, в котором он когда-то явился маленькому ребенку»[2]. Он создал нас, он защитил нас и научил нас ограничивать наши желания. Фрейд объясняет, что когда человек вырастает, он все еще во многих отношениях остается беспомощным перед лицом опасностей мира, но признает, что отец не может быть источником защиты от них. Таким образом, объясняет Фрейд, верующий,

Бог-творец, которого верующие называют отцом, пишет Фрейд, «на самом деле является отцом, со всем великолепием, в котором он когда-то явился маленькому ребенку»[2]. Он создал нас, он защитил нас и научил нас ограничивать наши желания. Фрейд объясняет, что когда человек вырастает, он все еще во многих отношениях остается беспомощным перед лицом опасностей мира, но признает, что отец не может быть источником защиты от них. Таким образом, объясняет Фрейд, верующий,

восходит к мнемическому образу отца, которого он в детстве так сильно переоценивал. Он возвышает образ до божества и превращает его во что-то современное и реальное. Эффективная сила этого мнемического образа и настойчивая потребность в защите вместе поддерживают его веру в Бога.[3]

Эти потребности и пожелания отца-защитника объясняют не только идею существования личного Бога, который создал нас и любит нас, но и наше чувство вины по отношению к нему. Наше чувство вины — это выражение нашей совести, которое мы формируем с помощью критических внутренних голосов наших родителей, чтобы быть уверенными в их любви. Эти голоса теперь воспринимаются как исходящие от Бога. Фрейд заключает:

Эти голоса теперь воспринимаются как исходящие от Бога. Фрейд заключает:

Степень защиты и счастливого удовлетворения, назначенного человеку, зависит от выполнения им этических требований; его любовь к Богу и его сознание того, что он любим Богом, составляют основу безопасности, которой он вооружен против опасностей внешнего мира и своего человеческого окружения. Наконец, в молитве он обеспечил себе непосредственное влияние на божественную волю и тем самым участие в божественном всемогуществе.[4]

Понятие причастности к божественному всемогуществу указывает на наше стремление не только к безопасности, но и к контролю; действительно Бог велик, но Он находится в тесной связи с нами, Он в нас, Он подобен нам. Это может быть большим стимулом для нашего эго. В этом контексте вера в Иисуса (Сына) часто рассматривается как выражение как нашего желания быть оправданными в своих «грехах» по отношению к отцу (при разделении опыта на кресте), так и желания самим стать Богом. .

Другими словами, в глубине нашего сознания Бог становится идеей, конструктом, связанным с различными частями нас самих и нашими внутренними родительскими фигурами. Он служит нам в нашем стремлении к защите, к любви, к наказанию, к ограничению наших желаний, к оправданию, к совершенству и власти (хотя в каждом человеке эти специфические факторы могут проявляться несколько по-разному). Кроме того, наша потребность подчиняться авторитету, следовать четким правилам, а не думать самостоятельно, может проявиться как в наших отношениях с Богом, так и в наших отношениях с теми, кто передает нам веру. Мы можем быть склонны слепо принимать традиционные утверждения.

Он служит нам в нашем стремлении к защите, к любви, к наказанию, к ограничению наших желаний, к оправданию, к совершенству и власти (хотя в каждом человеке эти специфические факторы могут проявляться несколько по-разному). Кроме того, наша потребность подчиняться авторитету, следовать четким правилам, а не думать самостоятельно, может проявиться как в наших отношениях с Богом, так и в наших отношениях с теми, кто передает нам веру. Мы можем быть склонны слепо принимать традиционные утверждения.

Фрейд ясно говорит о том, что наличие желаний и потребностей в том, чтобы мир был определенным, не означает, что мир , а не такой. Закон всемирного тяготения может быть великим источником безопасности, но это ничего не говорит нам об истинности закона. Тем не менее, в большинстве своих работ Фрейд выражает точку зрения, согласно которой наши представления о Боге не имеют другого источника, кроме психологического. Это заблуждения. Здесь он опирается на то, о чем говорит Папа Бенедикт XVI в своем Апостольском послании к Году веры, Porta Fidei , как современный менталитет, который ограничивает «поле рациональной уверенности областью научных и технологических открытий». [5] Фрейд пишет: «Научная работа — это единственный путь, который может привести нас к познанию реальности вне нас»[6], а религиозные идеи не только закрыты для научного исследования, но и «столь невероятны, так несовместимы со всем, что мы с трудом добыли». открыл о реальности мира».[7] Эта идея о том, что вера ничто , но выражений психологических конструкций занимает центральное место в психологическом подходе к вере.

[5] Фрейд пишет: «Научная работа — это единственный путь, который может привести нас к познанию реальности вне нас»[6], а религиозные идеи не только закрыты для научного исследования, но и «столь невероятны, так несовместимы со всем, что мы с трудом добыли». открыл о реальности мира».[7] Эта идея о том, что вера ничто , но выражений психологических конструкций занимает центральное место в психологическом подходе к вере.

Негативное отношение к вере Фрейда, фрейдистского психоанализа и значительной части психологии в целом связано с ее «бредовой» природой, с тем, что она рассматривается как искажение реальности, истины, обусловленное нашим самосознанием. обслуживающие потребности. Вера воспринимается не только как ошибка, но и как некая моральная несостоятельность, в лучшем случае ребячество, склонность к которой надо преодолевать.

Более поздние психоаналитики развивали идеи Фрейда о вере, например, некоторые уделяли больше внимания роли матери, чем роли отца; другие предоставляют эмпирические доказательства в поддержку (например, показывают, что люди с определенными потребностями чаще обращаются, чем другие). Но его основная модель получила широкое признание.

Но его основная модель получила широкое признание.

«Дружелюбные к вере» психологические взгляды?

Были выдвинуты и другие психологические взгляды на веру, которые, кажется, представляют веру в положительном свете. Однако можно видеть, что они, как и Фрейд, в сущности, продолжают рассматривать веру как не что иное, как выражение психологических конструктов. Они отличаются от Фрейда прежде всего тем, что утверждают, что выражать эти психологические конструкции — это хорошо. Они утверждают, что вера психологически нормальна или полезна, и вопрос об истине можно поставить в скобки. (Для Фрейда ничто неправдивое не могло быть нормальным или полезным).

Карл Юнг, например, очень положительно отзывается о вере, но, по его мнению, Бог — это психологический конструкт, отражающий образ нашего Я. Чувство нуминозного, благоговения, которое мы можем испытывать по отношению к Богу, на самом деле является тем, что человек испытывает, когда встречается с глубинами своего собственного разума, который могущественен и, как нам кажется, находится вне нашего контроля. Психологи-гуманисты (например, Фромм, Олпорт) склонны положительно относиться к вере, но то, что они считают положительным, не относится к

Психологи-гуманисты (например, Фромм, Олпорт) склонны положительно относиться к вере, но то, что они считают положительным, не относится к

Эти отчеты не только в основном продолжают фрейдовскую критику веры как искажения истины, но (в отличие от Фрейда) они также отвергают интерес традиционных верующих к истине.

При этом он не анализирует ее, не ищет доказательств. Он слепо верит в нее.

При этом он не анализирует ее, не ищет доказательств. Он слепо верит в нее. В этом случае бывают и перекосы, когда человек становится фанатиком или отрицает то, что раньше считал верным.

В этом случае бывают и перекосы, когда человек становится фанатиком или отрицает то, что раньше считал верным.