Аристотель, его вклад в развитие науки

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, ПСИХОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: История психологии

на тему: «Аристотель, его вклад в развитие науки».

Выполнила студентка заочной формы обучения

ЦЗО и ДОТ

5 курса, специальности — психология

Представительства — Серебряные Пруды

Мартьянова А.И.

______________________________

(Ф.И.О. студента)

Химки

2012

Аристотель, его вклад в развитие науки

Содержание

Введение

1. Учение Аристотеля о душе.

1.1. Структура человеческой души.

1.2. Душа и тело. Виды души.

1.3. Разумная часть души человека.

2. Аристотель и его учитель

Платон – два взгляда на

природу души.

3. Влияние Аристотеля на

Заключение

Источники

Введение

Аристотель

был величайшим философом и ученым

древнего мира. Он создал учение о формальной

логике, обогатил почти все области

философии и внес огромный вклад

в науку. Несмотря на важность разработанных

им теорий, гораздо большее значение

имеет его подход к своему научному

творчеству. Главным в учении Аристотеля

является положение о том, что

каждый аспект жизни человека и общественной

жизни может быть объектом приложения

мысли и научного анализа; понятие

о том, что вселенная не управляется

по воле слепого случая, силой магии

или причудами капризного божества,

а подчиняется рациональным законам;

вера в то, что людям следовало

бы систематически вникать в сущность

каждого явления естественного

мира, и убеждение, что мы должны

в своих выводах полагаться как

на эмпирические наблюдения, так и

на логические доказательства. Эти

положения, которые входят в резкое

противоречие с традиционализмом, суеверием

и мистицизмом, оказали глубокое

влияние на западную цивилизацию.

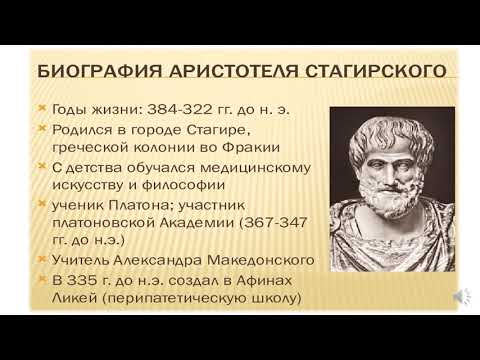

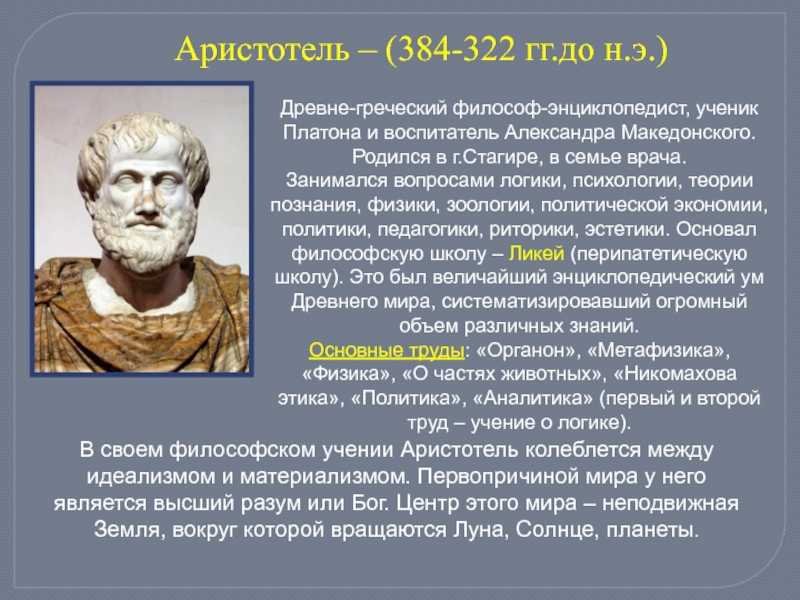

Аристотель родился в 384 году до н. э. в городе Стагира в Македонии. Его отец был известным врачом. В 17 лет Аристотель отправился в Афины, чтобы учиться там в Академии Платона. Он оставался там в течение 20 лет и покинул ее вскоре после смерти Платона. От своего отца Аристотель унаследовал интерес к биологии и к «практической науке»; под влиянием Платона он развил в себе любовь к философским умозрениям. В 342 году до н. э. Аристотель вернулся в Македонию и стал домашним учителем царского сына, тринадцатилетнего мальчика, вошедшего в историю под именем Александра Великого (Македонского).

Аристотель

обучал молодого Александра в течение

нескольких лет. В 335 году до н. э., после

того, как Александр взошел на трон, Аристотель

вернулся в Афины, где он открыл свою школу

— Ликей (лицей). Он провел следующие двенадцать

лет в Афинах, и этот период в основном

совпал со временем военных завоеваний

Александра. Александр не обращался к

своему учителю за советами, но щедро снабжал

его деньгами, которые шли на исследовательские

цели.

Когда

Александр умер в 323 году до н. э. и контроль

над Афинами получила антимакедонская

фракция, Аристотель был предан суду по

обвинению в «нечестивости». Аристотель

повторил судьбу Сократа, сыгравшую с

последним злую шутку семьюдесятью шестью

годами раньше. Он бежал из города, сказав

при этом, что он не даст Афинам другой

возможности бесчестить философию. Он

умер несколькими месяцами позже, в 322

году до н. э., в возрасте шестидесяти двух

лет.

Он

умер несколькими месяцами позже, в 322

году до н. э., в возрасте шестидесяти двух

лет.

Поражает

размах проделанного Аристотелем труда.

До нас дошло 47 его работ, а древние

источники приписывают ему

Однако

Аристотель добился еще большего. Он был также оригинальным философом

и сделал важный вклад в каждую

область спекулятивной

Он был также оригинальным философом

и сделал важный вклад в каждую

область спекулятивной

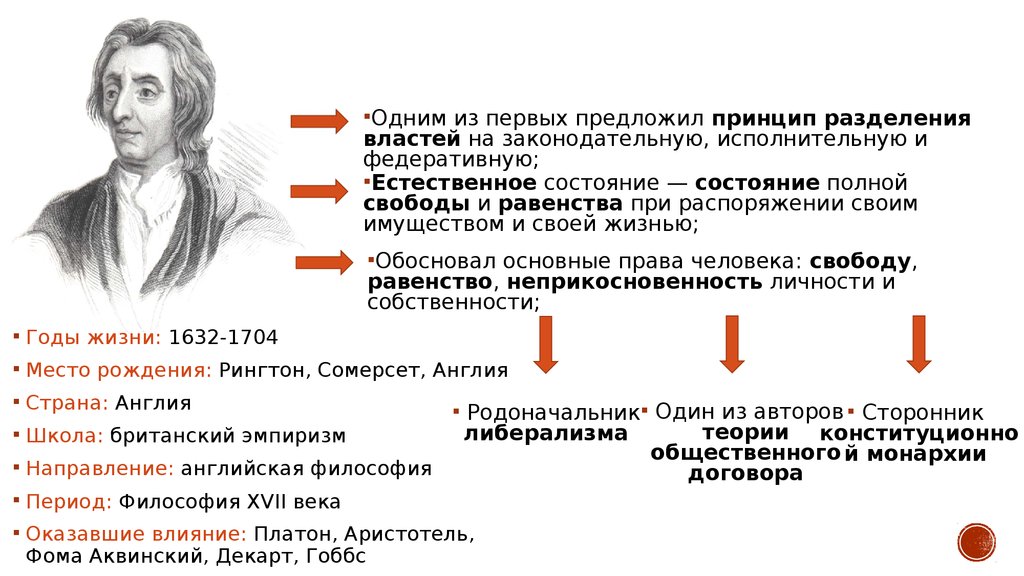

Влияние

Аристотеля на последующее развитие

западной мысли было огромным. В

древние и средние века его

труды были переведены на латинский,

сирийский, арабский, итальянский, французский,

иврит, немецкий и английский. Поздние

писатели — греки изучали его

работы и восхищались ими, точно

так же, как византийские философы.

Его труды оказали определяющее

влияние на исламскую философию

и в течение веков доминировали

над европейской мыслью. Аверроэс,

наверное самый известный из всех арабских

философов, попытался создать синтез из

исламской теологии и аристотелевского

рационализма. Маймонид, один из наиболее

влиятельных средневековых еврейских

мыслителей, добивался такого же синтеза

с иудаизмом. Но самой известной работой

и в этом отношении самой показательной

была знаменитая «Сумма Теологии», написанная

великим христианским ученым Фомой Аквинским.

Средневековых ученых, которые попали

под влияние идей Аристотеля, было так

много, что их трудно даже перечислить.

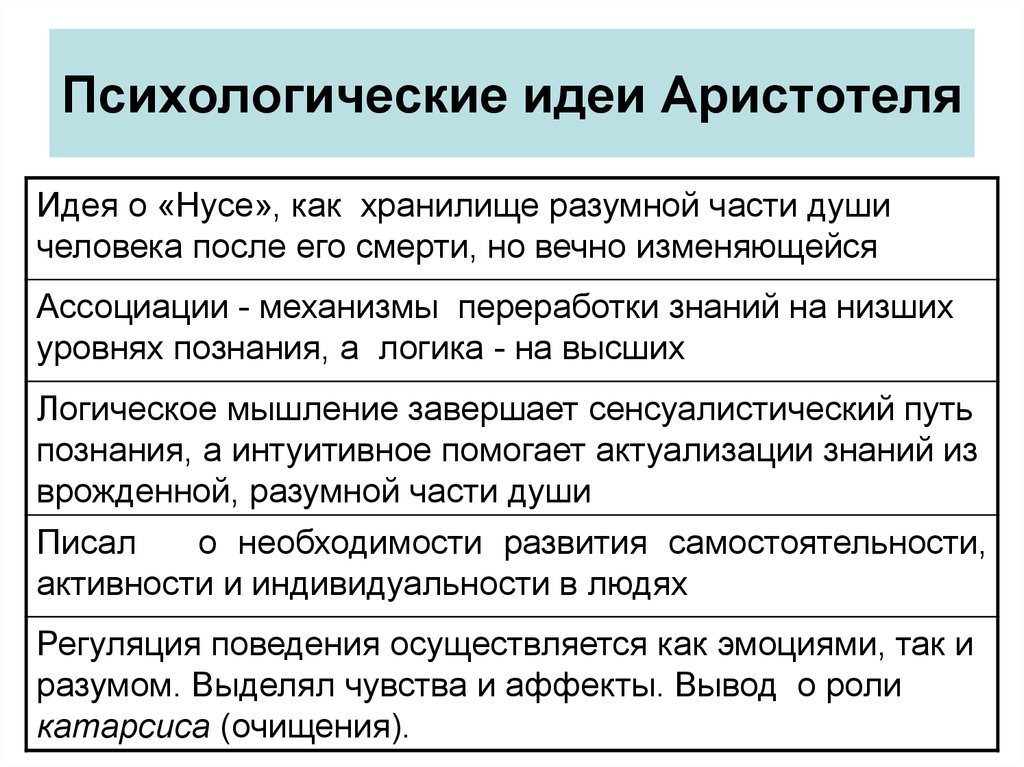

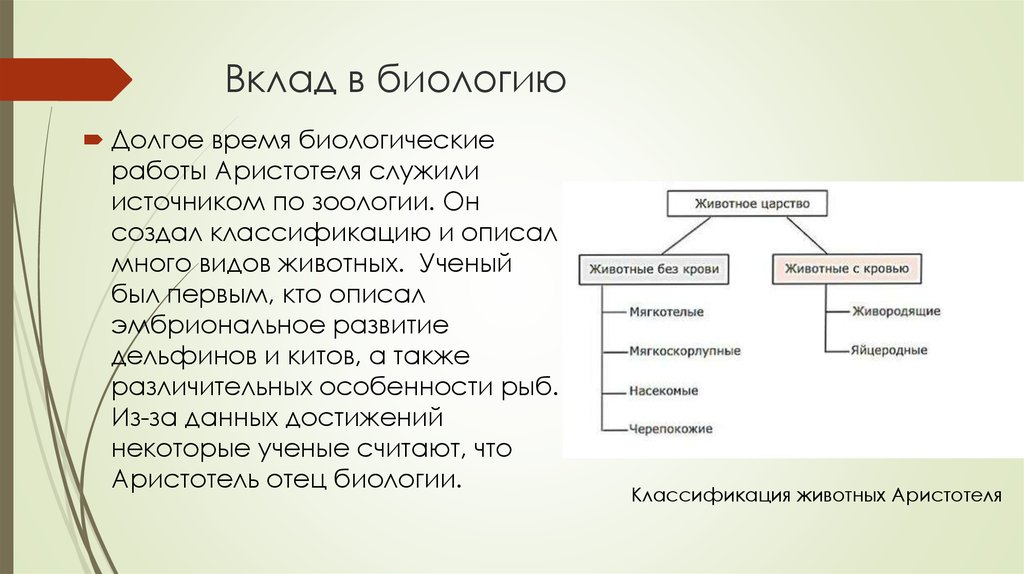

Изучая практически все проблемы развития природы и общества, Аристотель ввел терминологию, не утратившую своего значения и поныне. Его можно назвать основоположником большинства наук, в том числе и психологии, где ему принадлежит первая целостная теория психических явлений. Он создал учение о процессах познания (об ощущении, процессах памяти, о воображении и мышлении), о чувствах (описывает чувства удовольствия и неудовольствия, подробно рассматривает аффекты, идея катарзиса – очищения аффектов). Также Аристотель придавал большое значение проблеме воли и создал широко известное учение о характере (в трактате «Характеристики» он выделил 30 характеров). Однако наиболее почетное место в наследии Аристотеля занимает первое в мире систематическое исследование по проблеме души – фундаментальный трактат «О Душе».

Учение Аристотеля о душе

является вершиной античной мысли. Оно

основано на анализе огромного

В рамках данной работы предусматривается рассмотрение аристотелевского учения о душе и влияния, оказанного Аристотелем на дальнейшее развитие представлений о душе и психике. Также один из пунктов работы посвящен сравнительному анализу идей Аристотеля и его учителя Платона, в котором будет кратко рассмотрена идеалистическая психология Платона и более рационалистический взгляд на те же вещи и явления Аристотеля.

1.1.Структура человеческой души по Аристотелю.

Аристотель отвергает и материалистические учения о Душе (душа как разновидность материи) и идеалистические (душа–бестелесная сущность).

По Аристотелю, душа связана с одной стороны с материей, с другой–с Богом, т.е. психология занимает средние положение между физикой и теологией.

«Рассмотрение души в некоторых

случаях составляет предмет физики,

именно (когда дело идет относительно)

той части души, которая не бывает без

материи»(1). Однако, только душа связана

с материей, поэтому физика исследует

душу как движущее начало, сущность, начало

движения которой в ней самой.

Само понятие «душа» Аристотель

рассматривает с точки зрения

своего учения

о категориях: все вещи есть сочетание материи

(вещества) и формы (вечной

сущности вещи), которые первоначально

представляли собой не связанные друг

с другом возможности, в единстве же составляют

действительность. И живое существо тоже

«составляет сущность», состоящую из материи

(тело) и формы (душа). В трактате «О душе»

Аристотель определяет это понятие так:

«Душа необходимо есть сущность в смысле

формы естественного тела, обладающего

в возможности жизнью. Сущность же (как

форма) есть энтелехия

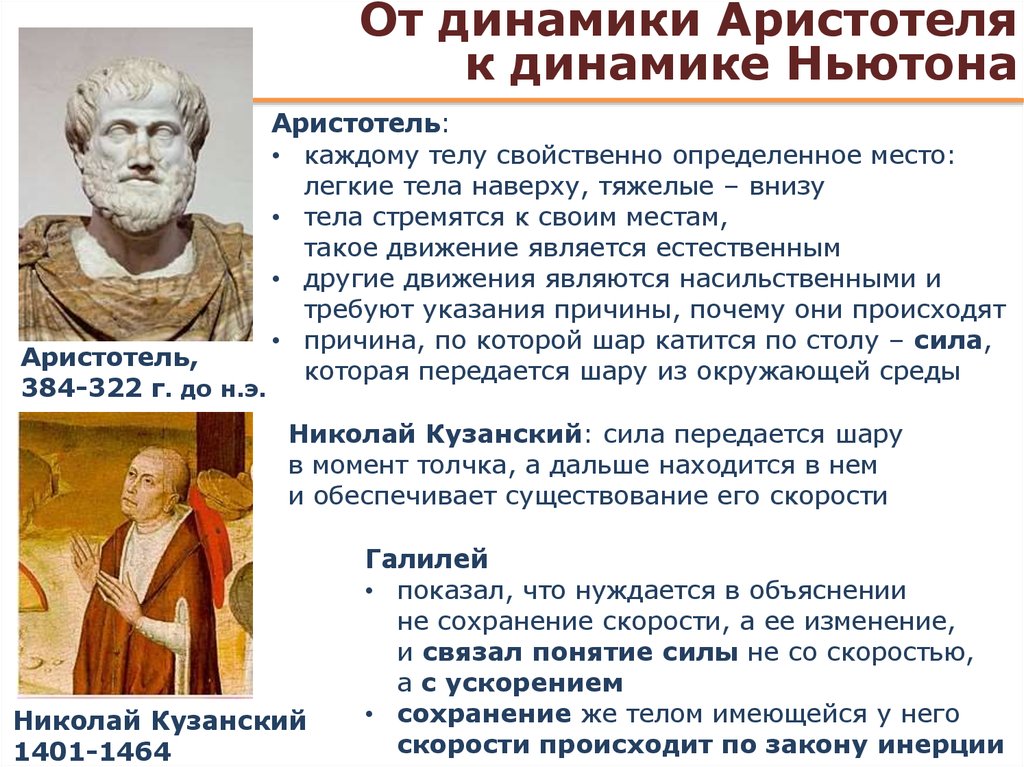

1.2. Душа и тело. Виды души.

Аристотелем впервые в

истории человеческой жизни была

выдвинута идея о неразделимости

души и живого тела. «Сказать что душа

гневается, равносильно тому, так если

бы кто сказал, что душа занимается тканьем

или постройкой дома» (1). Душа по Аристотелю,

неотделима от тела, она представляет

собой нечто принадлежащее ему, а поэтому

пребывает в соответствующем ей теле (а

не в разных). Как энтелехия тела, душа

смертна вместе с ним.

Душа по Аристотелю,

неотделима от тела, она представляет

собой нечто принадлежащее ему, а поэтому

пребывает в соответствующем ей теле (а

не в разных). Как энтелехия тела, душа

смертна вместе с ним.

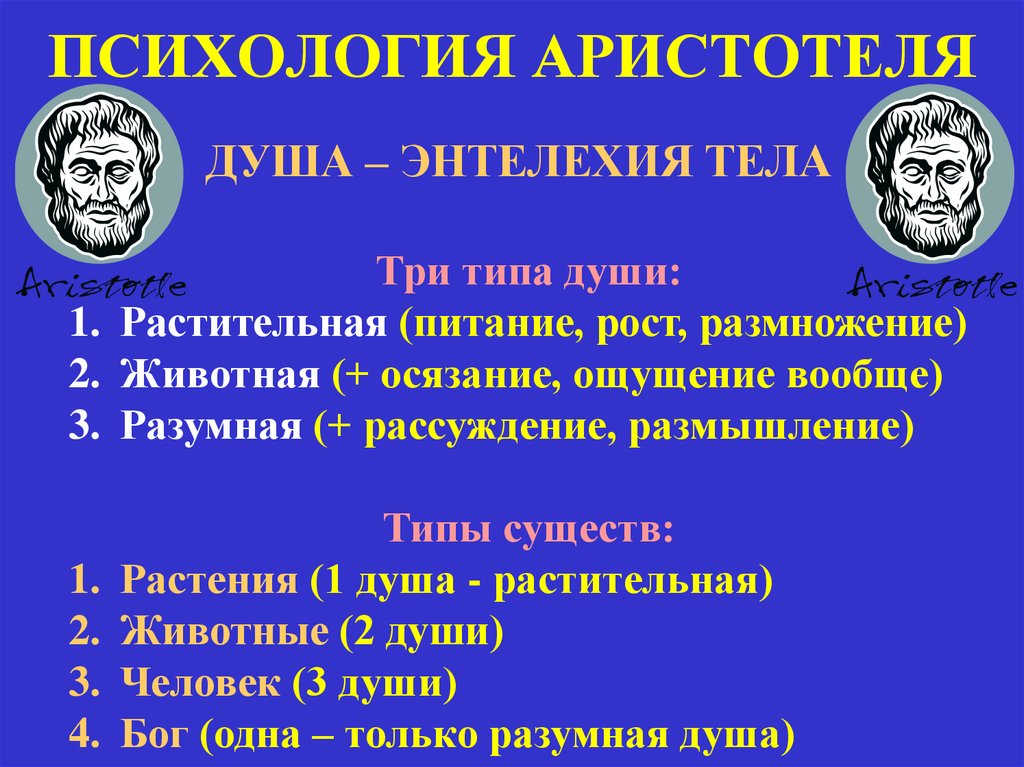

Все живые тела–орудие души, существующие ради нее. При этом Аристотель разделяет несколько видов души. Поскольку душа–сущность жизни, то она присуща всем живым существам. Где есть жизнь,– есть и душа. А «нечто живет и тогда, когда у него наличествует хотя бы один из следующих признаков: ум, ощущение, движение в смысле питания, упадка и роста». Таким образом, и растения наделены жизнью и одушевлены.

- Растительная душа – первая и самая общая ступень, ее функции–воспроизведение и питание. Однако, растения не способны ощущать, их взаимодействие с окружающей средой строго материально.

- Способность воспринимать формы ощущаемого без его материи появляется у второго типа души – души животной.

- Человеческая душа обладает кроме функций растительной и животной, разумом.

Это учение о «лестнице душ» впервые внесло в теорию психического принцип развития–высшие способности возникают из низших и на их основе; в человеке же представлены предшествующие уровни развития жизни и психики. Функции души становятся уровнями её развития Человека же Аристотель считает совершеннейшим из материальных тел. Естественно, каждый человек при его превращении из младенца в зрелое существо проходит все те предыдущие ступени, которые преодолел за всю историю органический мир.

Таким образом Аристотель открыл новую эпоху в понимании души как предмет психологического знания. Не физические тела и не бестелесные идеи стали для него источником этого знания, но организм где телесное и духовное образуют нераздельную целостность.

1.3. Разумная часть души человека

Такие функции души как

ум, мышление, рассуждение, способность

к умозрению, по мнению Аристотеля,

составляют исключительно род души

человека и «только эти способности

могут существовать отдельно, как

вечное–отдельно от преходящего». Аристотель

замечает, правда, что еще не ясно, могут

ли они быть независимы от тела, но не находит

оснований считать ум и соединенным с

телом, поскольку иначе он имел бы определенный

орган и обладал какими-то качествами

(например, мог бы быть теплым или холодным).

Аристотель отрицает существование телесного

органа для мышления. Оно, по его мнению,

автономно и, в отличии от души бессмертно.

То есть разумная часть души не умирает

вместе с телом, а существует вечно. Бог,

по Аристотелю, – наивысшая из форм, «мысль

мыслей», – есть чистый разум.

Аристотель

замечает, правда, что еще не ясно, могут

ли они быть независимы от тела, но не находит

оснований считать ум и соединенным с

телом, поскольку иначе он имел бы определенный

орган и обладал какими-то качествами

(например, мог бы быть теплым или холодным).

Аристотель отрицает существование телесного

органа для мышления. Оно, по его мнению,

автономно и, в отличии от души бессмертно.

То есть разумная часть души не умирает

вместе с телом, а существует вечно. Бог,

по Аристотелю, – наивысшая из форм, «мысль

мыслей», – есть чистый разум.

Разумную души Аристотель делит на две части, каждая из которых имеет свою интеллектуальную добродетель и по-своему относиться к этическим добродетелям.

- Рассудочная часть разумной души имеет дело с человеком, его жизнью и деятельностью. Это практический разум, практическая истина, относящаяся к людским делам, т е. к частному, поэтому она тесно связана с опытом. Применять общие знания к частному приходиться именно этой части души, как и осуществлять выбор.

Её добродетель–практичность. Аристотель определяет ее как «разумно приобретенное свойство души, осуществляющее людское благо». Практичен, по его мнению, тот, кто способен оценивать обстоятельства и рассчитывать средства для достижения целей и действия, ведущие к благополучию. Для практичности необходимы такие добродетели, как опыт (потому молодые люди не могут быть практичными) и умеренность, поскольку, по Аристотелю, практический ум утрачивается при избытке наслаждения или страдания. С практичностью Аристотель связывает добрый совет, рассудительность, проницательность и изобретательность. Рассудительность он считает не лучшей стороной практичности, поскольку, в отличие от последней, которая приказывает, рассудительность только критикует. Изобретательность же, состоящая в добывании подходящих средств для некой цели, похвальна, но только если похвальна сама цель, в противном случае она опасна. Поэтому изобретательность должна служить практичности, так же как практичность служит добродетели.

Её добродетель–практичность. Аристотель определяет ее как «разумно приобретенное свойство души, осуществляющее людское благо». Практичен, по его мнению, тот, кто способен оценивать обстоятельства и рассчитывать средства для достижения целей и действия, ведущие к благополучию. Для практичности необходимы такие добродетели, как опыт (потому молодые люди не могут быть практичными) и умеренность, поскольку, по Аристотелю, практический ум утрачивается при избытке наслаждения или страдания. С практичностью Аристотель связывает добрый совет, рассудительность, проницательность и изобретательность. Рассудительность он считает не лучшей стороной практичности, поскольку, в отличие от последней, которая приказывает, рассудительность только критикует. Изобретательность же, состоящая в добывании подходящих средств для некой цели, похвальна, но только если похвальна сама цель, в противном случае она опасна. Поэтому изобретательность должна служить практичности, так же как практичность служит добродетели. Правда, Аристотель подчеркивает, что практичность лишь низший вид человеческой деятельности, поскольку «лишена покоя, стремиться всегда к известной цели и желательна не ради ее самой», она присуща низшей части разумной души.

Правда, Аристотель подчеркивает, что практичность лишь низший вид человеческой деятельности, поскольку «лишена покоя, стремиться всегда к известной цели и желательна не ради ее самой», она присуща низшей части разумной души. - Выше практичности– мудрость как добродетель разумной части разумной души. Эта часть души, в отличие от предыдущей, созерцает неизменные принципы бытия, где нет выбора, а существует лишь знание или незнание. В теоретическом мышлении благо и зло выступают как истина и заблуждение. Деятельность же разумной части разумной души Аристотель видит в науке, поскольку ее предмет–общее, то есть вечное. К практической деятельности эта часть души не способна: там требуется практическое мышление и стремления, присущие аффективной части души, но разумная часть души способна руководить практической (нравственно-политической) деятельностью.

1.8 Аристотель — Психология как наука о душе

Аристотель (384-322 гг. Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к медицинской профессии. Явившись семнадцатилетним юношей в Афины к шестидесятилетнему Платону, он несколько лет занимался в его Академии, с которой в дальнейшем порвал. Известная картина Рафаэля «Афинская школа» изображает Платона указывающим рукой на небо. Аристотеля – на землю. В этих образах запечатлено различие в ориентации двух великих мыслителей. По Аристотелю, идейное богатство мира скрыто в чувственно воспринимаемых земных вещах и раскрывается в прямом общении с ними. На окраине Афин Аристотель создал собственную школу, названную Ликеем (позже словом «лицей» стали называть привилегированные учебные заведения). Кто же имелся, в виду под теми, кто «правильно думает»? Очевидно, что не натурфилософы, для которых душа – это тончайшее тело. Но и не Платон, считавший душу паломницей, странствующей по телам и другим мирам. Решительный итог размышлений Аристотеля: «Душу от тела отделить нельзя» – противоречил взглядам Платона на прошлое и будущее души. Выходит, что «правильным» Аристотель считал собственное понимание, согласно которому переживает, мыслит, учится не душа, а целостный организм. «Сказать, что душа гневается, – писал он, – равносильно тому, как если бы кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома». Аристотель был как философом, так и натуралистом-исследователем природы. Одно время он обучал наукам юного Александра Македонского, который впоследствии приказал отправлять своему старому учителю образцы растений и животных из завоеванных стран. Накапливалось огромное количество фактов сравнительно-анатомических, зоологических, эмбриологических и других, ставших опытной основой наблюдений и анализа поведения живых существ. Обобщение этих фактов, в первую очередь биологических, стало основой психологического учения Аристотеля и преобразования главных объяснительных принципов психологии: организации, закономерности, причинности. Уже сам термин «организм» требует рассматривать его под углом зрения организации, то есть упорядоченности целого для достижения какой-либо цели или для решения какой-либо задачи. Устройство этого целого и его работа (функция) неразделимы. «Если бы глаз был живым существом, его душой было бы зрение», – говорил Аристотель. Душа мыслилась Аристотелем как способ организации живого тела, действия которого носят целесообразный характер. Он считал душу присущей всем живым организмам (в том числе растениям) и подлежащей объективному, опытному изучению. Она не может существовать без тела и в то же время не является телом. Душа обладает различными способностями как ступенями ее развития: растительной, чувственной и умственной (присущей только человеку). Применительно к объяснению души Аристотель, вопреки своему постулату о нераздельности души и способного к жизни тела, полагал, что разум в его высшем, сущностном выражении есть нечто отличное от тела. Иерархия уровней познавательной деятельности завершалась «верховным разумом», который не смешивался ни с чем телесным и внешним. Начало познания – это чувственная способность. Она запечатлевает форму вещей подобно тому, как «воск принимает оттиск печати без железа и золота». В таком процессе уподобления живого тела внешним объектам Аристотель придавал большое значение особому центральному органу, названному «общим чувствилищем». Этот центр познает общие для всех ощущений качества – движение, величину, фигуру и т.п. Благодаря ему становится возможным и различение субъектом модальностей ощущений (цвета, вкуса, запаха). Центральным органом души Аристотель считал не мозг, а сердце, связанное с органами чувств и движений посредством циркуляции крови. Внешние впечатления организм запечатлевает в виде образов «фантазии» (под этим понимались представления памяти и воображения). Они соединяются по законам ассоциации трех видов – смежности (если два впечатления следовали друг за другом, то впоследствии одно из них вызывает другое), сходства и контраста. (Эти открытые Аристотелем законы стали основой направления, которое впоследствии получило имя ассоциативной психологии.) Аристотель придерживался, говоря современным языком, системного подхода, так как рассматривал живое тело и его способности, как целесообразно действующую систему. Его важным вкладом является так же утверждение идеи развития, ибо он учил, что способность высшего уровня возникает на основе предшествующей, более элементарной. Аристотель соотносил развитие отдельного организма с развитием всего животного мира. В отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю органический мир. Аристотель разграничил теоретический и практический разум. Принципом такого разграничения послужило различие между функциями мышления. Знание как таковое, само по себе не делает человека нравственным. Его добродетели зависят не от знания и не от природы, которая только потенциально наделяет индивида задатками, из которых в дальнейшем могут развиваться его качества. Они формируются в реальных поступках, придающих человеку определенную чеканку. Это связано также с тем, как он относится к своим чувствам (аффектам). Поступок сопряжен с аффектом. Каждой ситуации соответствует оптимальная аффективная реакция на нее. Когда она является избыточной или недостаточной, люди поступают дурно. Соотнося мотивацию с нравственной оценкой поступка, Аристотель сближал биологическое учение о душе с эти кой. «Всякий в состоянии гневаться и это легко, также и выдавать деньги и тратить их, но не вся кий умеет и не легко делать это по отношению к тому, к кому следует и ради чего и как следует». Аристотель впервые заговорил о природосообразности воспитания и необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем психического развития ребенка. Он предложил периодизацию, ос новой которой явилась выделенная им структура души. Детство он разделил на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21 года. Для каждого из этих периодов должна быть разработана определенная система воспитания. Например, говоря о дошкольном возрасте. Аристотель подчеркивал, что в этот период важнейшее место занимает формирование растительной души; поэтому для маленьких детей такое значение имеет режим дня, правильное питание, гигиена. Школьникам необходимо развивать и другие свойства, в частности движения (при помощи гимнастических упражнений), ощущения, память, стремления. Если Платон считал чувство злом, то Аристотель, напротив, писал о важности воспитания чувств детей, подчеркивая необходимость умеренности и разумного соотнесения чувств с окружающим. Большое значение он отводил аффектам, которые возникают независимо от воли человека и борьба с которыми силой одного разума невозможна. Поэтому он подчеркивал роль искусства. Особенно искусства драматического, которое, вызывая соответствующие эмоции у зрителей и слушателей, способствует катарсису, т.е. очищению от аффекта, одновременно обучая и детей, и взрослых культуре чувств. Говоря о нравственности, Платон подчеркивал, что нравственно только абсолютно правильное и совершенное поведение, а любые отклонения от правила, даже с самыми лучшими целями, уже являются проступком. В отличие от него Аристотель подчеркивал значение самого стремления к нравственному поведению. Таким образом, он поощрял попытки ребенка, пусть и неудачные, «быть хорошим», создавая тем самым дополнительную мотивацию. Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии: системности (организации), развития, детерминизма. Душа для Аристотеля – не особая сущность, а способ организации живого тела, представляющего собой систему, душа проходит разные этапы в развитии и способна не только запечатлевать то, что действует на тело в данный момент, но и сообразовываться с будущей целью. Аристотель открыл и изучил множество конкретных психических явлений. Но «чистых фактов» в науке нет. Любой факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий и объяснительных схем, которыми вооружен исследователь. Обогатив объяснительные принципы, Аристотель представил совершенно иную, сравнительно с предшественниками, картину устройства, функций и развития души. |

Психология Аристотеля — История психологии

Начало истории психологии трудно точно определить, главным образом потому, что трудно точно установить, что такое психология.

| Психология Пси (Общественное достояние) |

С момента зарождения цивилизации и создания самых ранних религий и духовных верований различные жрецы, шаманы и духовные лидеры отвечали за психическое благополучие их люди. От шамана до еврейских каббалистов лечение разума было огромной частью духовного пути, даже если лечение было основано на магии и тайнах, с использованием ритуалов для изгнания демонов.

Если мы определим психологию как формальное исследование разума и более систематический подход к пониманию и лечению психических состояний, то древние греки, безусловно, были ведущими сторонниками. Как и во многих других научных исследованиях, Аристотель был в авангарде разработки основ истории психологии. Психология Аристотеля, как и следовало ожидать, переплеталась с его философией разума, рассуждения и никомаховой этики, но психологический метод начинался с его блестящего ума и эмпирического подхода.

Конечно, было бы несправедливо полностью сосредоточиться на психологии Аристотеля, не изучив некоторых других великих мыслителей, внесших свой вклад в историю психологии, но его работы, безусловно, являются основой современных методов. Любой известный современный психолог полностью понимает основы аристотелевской мысли и признает его вклад в историю психологии.

Психология Аристотеля и влияние Платона

Присвоить Аристотелю (384 г. до н.э. — 322 г. до н.э.) полное признание того, что он был первым мыслителем, разработавшим теорию протопсихологии, несправедливо по отношению к некоторым другим философам из Греции и других стран. Однако, хотя мало сомнений в том, что вавилоняне и буддисты, среди прочих, разработали концепции, связанные с разумом, мышлением и рассуждениями, большая часть их традиции передавалась устно и утеряна. По этой причине древние греки представляют собой полезную отправную точку для нашего углубления в историю психологии.

| Платон (общественное достояние) |

Платон, учитель Аристотеля (428/427 г. основанный в значительной степени на его элегантной теории форм. Он использовал идею психики, слово, используемое для описания как разума, так и души, чтобы разработать грубую схему человеческого поведения, рассуждений и импульсов.

основанный в значительной степени на его элегантной теории форм. Он использовал идею психики, слово, используемое для описания как разума, так и души, чтобы разработать грубую схему человеческого поведения, рассуждений и импульсов.

Платон предположил, что человеческая психика является вместилищем всех знаний и что человеческий разум запечатлен со всеми необходимыми ему знаниями. В результате обучение заключалось в раскрытии и использовании встроенных знаний, процесс, который он назвал анамнезом.

В своей знаменитой работе «Государство» Платон развил эту идею и впервые предложил идею о том, что разум состоит из трех переплетенных частей, называемых Трехчастным Разумом.

- Логистикон: Это был интеллект, вместилище рассуждений и логики.

- Тумос: Это был духовный центр разума, управлявший эмоциями и чувствами.

- Эпитуметикон: Эта часть управляла желаниями и аппетитами.

Согласно Платону, здоровый разум обнаружил равновесие между тремя частями, и чрезмерное доверие к этим частям привело к выражению личности. Например, чревоугодие и эгоизм можно объяснить преобладанием Эпитуметикона, позволяющего желаниям управлять поведением.

Например, чревоугодие и эгоизм можно объяснить преобладанием Эпитуметикона, позволяющего желаниям управлять поведением.

В «Государстве», трактате, направленном на теоретизирование совершенного общества, Платон предложил, чтобы правители такого общества, те, кто определяет курс и политику, были взяты из людей, где господствовал Логистикон. Люди с сильным Эпитуметиконом становились отличными торговцами и приобретателями богатства, в то время как Тумос, который можно приблизительно отождествить с волей и отвагой, был уделом солдат.

Позднее Платон отказался от своей идеи трехчастного разума и вернулся к более ранним предложениям дуалистического объяснения разума, балансирующего между интеллектом и желанием. Однако это трехстороннее разделение вновь проявилось в идее Аристотеля о троице душ, и, основываясь на преобладавшей во многих обществах и религиях идее, почитавшей число три, психоаналитики 20-го века поддерживали идею человеческого разума, уравновешенного между три импульса.

Психология Аристотеля — Парапсихика

| Аристотель (Creative Commons) |

Аристотель, опираясь на работы более ранних философов и их исследования разума, рассуждений и мышления, написал первый известный текст по истории психологии. называется Para Psyche, «О разуме». В этой знаменательной работе он изложил первые принципы изучения рассуждений, которые определили направление истории психологии; многие из его предложений продолжают оказывать влияние на современных психологов.

В книге определение психики, как это было принято в то время, использовало понятия «разум» и «душа» взаимозаменяемо, и древнегреческие философы не чувствовали необходимости делать различие между ними. В этот период, помимо увлечения атеизмом Феодора, греческие философы считали существование божественного влияния само собой разумеющимся. Только Сократ действительно задавался вопросом, связано ли человеческое поведение и потребность быть «хорошим человеком» с поиском личного счастья, а не с удовлетворением божественной воли.

В Para Psyche психология Аристотеля предположила, что разум был «первой энтелехией», или первичной причиной существования и функционирования тела. На это направление мысли сильно повлияла зоология Аристотеля, в которой он предположил, что жизнь определяется тремя типами душ; растительная душа, животная душа и человеческая душа, которые дали человечеству уникальную способность рассуждать и творить. Интересно, что эта человеческая душа была конечной связью с божественным, и Аристотель считал, что разум и разум могут существовать независимо от тела.

Он был одним из первых умов, исследовавших побуждения и импульсы, которые двигали и определяли жизнь, полагая, что либидо и побуждение к размножению были преобладающими импульсами всех живых существ, на которые повлияла «душа растений». Хотя он частично связал это с процессом достижения бессмертия и выполнения целей божественного разума, он предложил это репродуктивное побуждение за много столетий до Дарвина. Эта идея — прекрасный пример одного из великих интуитивных ментальных скачков, определяющих наследие Аристотеля.

Психология импульсов и побуждений Аристотеля

Продолжая эту линию мысли, Аристотель попытался рассмотреть отношения между импульсами и побуждениями в человеческом уме, за много лет до того, как Фрейд воскресил многие из основных принципов психологии Аристотеля в своей теории психоанализа. Аристотель считал, что наряду с «Либидо» существуют «Ид» и «Эго», идея желания и разума, двух сил, определяющих действия.

Психология Аристотеля предполагала, что позволение желанию доминировать над разумом приведет к нездоровому дисбалансу и склонности к плохим поступкам. Здесь мысль Аристотеля создала парадигму, которая оставалась неизменной на протяжении веков и до сих пор лежит в основе работы современной психологии и философии, где желание переименовывается в эмоцию, а разум — в рациональность.

Уникально то, что Аристотель также понимал важность времени для действий, движущих человеком, с желанием, связанным с настоящим, и разумом, больше озабоченным будущим и долгосрочными последствиями. В качестве отступления и небольшого отступления от социологии можно сказать, что краткосрочность и погоня за немедленными результатами являются одной из движущих сил экономических коллапсов, ухудшения состояния окружающей среды и политического популяризма.

В качестве отступления и небольшого отступления от социологии можно сказать, что краткосрочность и погоня за немедленными результатами являются одной из движущих сил экономических коллапсов, ухудшения состояния окружающей среды и политического популяризма.

Возможно, больше людей должны изучать Аристотеля и его идеи о том, что движет человеческим поведением. Аристотеля можно с полным правом назвать первым бихевиористом и основателем работ Б. Ф. Скиннера и Павлова, двух самых известных имен в истории психологии.

Психология Аристотеля включала изучение формирования человеческого разума как один из первых залпов в споре между природой и воспитанием, который влияет на многие академические дисциплины, включая психологию, социологию, образование, политику и географию человека. Аристотель, в отличие от Платона, верил в воспитание, утверждая, что человеческий разум был пустым при рождении и что образование человека и предоставление ему опыта определят формирование ума и создадут запас знаний.

История психологии и древнегреческой медицины

Платон и Аристотель использовали философский и абстрактный подход к определению человеческого поведения и структуры разума, но это был не единственный вклад эллинистических философов. Развитие древнегреческой медицины ввело изучение физиологии в историю психологии, предполагая существование физических причин, лежащих в основе многих психических недугов. Главным среди них был отец медицины Гиппократ, который предположил, что эпилепсия имеет физическую причину, а не какое-то проклятие, посланное непостоянными греческими богами.

В отличие от Аристотеля, который считал сердце вместилищем мысли и разума, Гиппократ понимал важность мозга. Эти дебаты продолжались, и такие врачи, как Праксагор, по-прежнему утверждали, что сердце и артерии связывают мысли через таинственную жидкость, называемую пневмой. В ходе ужасного эксперимента Герофил и Эрасистрат получили от правителя Александрии в Египте разрешение на вивисекцию преступников, и они определили, что нервная система и мозг контролируют тело и, следовательно, являются вместилищем разума.

Однако они по-прежнему считали, что сердце посылает пневму по всему телу, но оно контролирует бессознательные процессы, такие как обмен веществ. Напротив, нервы посылали «психическую» пневмонию по всему телу. Эти эксперименты открыли много информации, но ввели медицинскую этику в историю психологии, споры о которой продолжаются и по сей день. Хотя их исследования вызывали отвращение, если смотреть на них через призму истории, история психологии двадцатого века включает в себя несколько печально известных и нежелательных вех.

История психологии. Гален и четыре юмора

| Клод Гальен. Литография Пьера Роша Виньерона. (Париж: Lith de Gregoire et Deneux, ок. 1865 г.) (Общественное достояние) |

После Гиппократа был врач Гален, который установил связь между греками и исламской психологией. Грек по происхождению, этот блестящий врач и исследователь заслужил уважение сменявших друг друга римских императоров за свои навыки и способности, и он продолжал создавать объемы работ, охватывающих многие аспекты человеческого состояния, от психологии до хирургии глаза.

Он выдвинул идею о четырех «гуморах» в человеческом теле, каждая из которых отвечает за разные аспекты человеческого состояния, и считал, что дисбаланс между четырьмя будет влиять на физическое и психическое благополучие. Этот холистический подход к медицине неразрывно связывает разум и тело, фактор, лишь недавно перенятый современной медициной, которая имеет тенденцию лечить физические состояния и симптомы, не обращая особого внимания на психическое здоровье, и наоборот.

Четыре юмора Галена Было:

- Сангвиник: Кровь, связанная со стихией воздуха и печени, диктовала мужество, надежду и любовь.

- Холерик: Желтая желчь, связанная со стихией огня и желчным пузырем, может привести к дурному настроению и гневу в избытке.

- Меланхолик: Черная желчь, связанная с элементом земли и селезенки, привела бы к бессоннице и раздражению, если бы преобладала в теле.

- Флегматик: Флегма, связанная со стихией воды и мозга, отвечала за рациональность, но притупляла эмоции, если позволить им стать доминирующими.

| Пульсибус Галена. (Рукопись; Венеция, ок. 1550 г.). Эта греческая рукопись трактата Галена о пульсе перемежается латинским переводом. (Общественное достояние) |

Гален полагал, что на баланс этих четырех юморов будут влиять местоположение, диета, профессия, география и ряд других факторов. Хотя это представление о юморе было неверным, оно веками влияло на медицинскую и психологическую мысль и получило дальнейшее развитие у великого исламского ученого Ибн-Сины (Авиценны).

Эта идея смотреть на тело и разум целиком, а не обвинять колдовство и духов, безусловно, повлияла на медицину и историю психологии в лучшую сторону, хотя некоторые лекарства, используемые для облегчения накопления юмора, такие как кровь -пусть, были вредны.

Конечно, современным комментаторам идея юмора кажется немного примитивной и основана на ограниченных знаниях психологии. Однако важность Галена заключается не в точной природе теории, а в том факте, что его идеи привели к смещению первой парадигмы от идеи о психических состояниях, имеющих сверхъестественный источник, к поиску ответов в физиологии.

Неудивительно, что его работа по психологии и разуму, а также по другим дисциплинам стала основой исламского нового открытия греков; его идеи были скопированы и дополнены исламскими учеными. Безусловно, его эмпирический и прагматический подход принес ему место в истории психологии.

Наступление золотого века ислама и рост психологии

Практически нет сомнений в том, что древние греки заложили курс современной психологии, хотя следует отдать должное китайским, индийским и персидским ученым, внесшим вклад выходит за рамки этой истории психологии, но во многих отношениях повлияла на современную мысль.

Исламская экспансия стала кульминацией этого процесса и объединила греческую мысль с мудростью ближневосточных и восточных ученых, черпавших знания со всего известного мира. Золотой век ислама сохранит психологию Аристотеля, дополнит ее и передаст ее европейцам, когда Темные века закончатся. Корни истории психологии определенно начинались здесь, и верования греков также повлияли на социологию, географию и экономическую теорию.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. Аристотель (384–322 до н. э.) | by Hira Azhar

Если мы определим психологию как формальное исследование разума и более систематический подход к пониманию и лечению психических состояний, то древние греки, безусловно, были главными действующими лицами. Аристотель стоял в авангарде разработки основ истории психологии по данным научных исследований. Психология Аристотеля, как и следовало ожидать, была связана с его философией разума, рассуждения, но психологический метод начался с его ослепительного ума и прагматического подхода.

Аристотель — высокий персонаж древнегреческой философии, помогающий логике, метафизике, математике, физике, биологии, ботанике, этике, политике, сельскому хозяйству, медицине, танцам и театру. Он был учеником Платона, который, в свою очередь, учился у Сократа. У него был более эмпирический склад ума, чем у Платона или Сократа, и он известен своим отрицанием платоновской теории форм. но его работа, несомненно, является основой современных методов. Любой известный современный психолог полностью понимает основы аристотелевской мысли и вносит свой вклад в историю психологии. Полное признание Аристотеля (384 г. до н. э. — 322 г. до н. э.) как первого мыслителя, разработавшего теорию протопсихологии, наносит ущерб некоторым другим философам из Греции и других стран. Однако, хотя мало сомнений в том, что вавилоняне и буддисты, среди прочих, разработали концепции, связанные с разумом, мышлением и рассуждениями, большая часть их традиции передавалась устно и утеряна. По этой причине древние греки представляют собой полезную отправную точку для нашего углубления в историю психологии.

Любой известный современный психолог полностью понимает основы аристотелевской мысли и вносит свой вклад в историю психологии. Полное признание Аристотеля (384 г. до н. э. — 322 г. до н. э.) как первого мыслителя, разработавшего теорию протопсихологии, наносит ущерб некоторым другим философам из Греции и других стран. Однако, хотя мало сомнений в том, что вавилоняне и буддисты, среди прочих, разработали концепции, связанные с разумом, мышлением и рассуждениями, большая часть их традиции передавалась устно и утеряна. По этой причине древние греки представляют собой полезную отправную точку для нашего углубления в историю психологии.

Аристотель, опираясь на работы более ранних философов и их исследования разума, рассуждений и мышления, написал первый известный в истории психологии текст под названием Para Psyche, «О разуме». из первых принципов изучения рассуждений, которые определили направление истории психологии; многие из его предложений продолжают оказывать влияние на современных психологов.

В Para Psyche психология Аристотеля предположила, что разум был «первой энтелехией», или основной причиной существования и функционирования тела. На это направление мысли сильно повлияла зоология Аристотеля, где он предположил, что существуют три типа душ, определяющих жизнь; растительная душа, животная душа и человеческая душа, которые дали человечеству уникальную способность рассуждать и творить. Интересно, что эта человеческая душа была конечной связью с божественным, и Аристотель считал, что разум и разум могут существовать независимо от тела.

Аристотель, как известно, отверг теорию форм Платона, которая утверждает, что такие свойства, как красота, являются абстрактными универсальными сущностями, существующими независимо от самих объектов. Вместо этого он утверждал, что формы присущи объектам и не могут существовать отдельно от них, а потому должны изучаться в связи с ними. Аристотель был основателем лицея, учебного заведения в Афинах, Греция; и он был источником вдохновения для перипатетиков, его последователей из лицея.

Её добродетель–практичность. Аристотель определяет ее как «разумно приобретенное свойство души, осуществляющее людское благо». Практичен, по его мнению, тот, кто способен оценивать обстоятельства и рассчитывать средства для достижения целей и действия, ведущие к благополучию. Для практичности необходимы такие добродетели, как опыт (потому молодые люди не могут быть практичными) и умеренность, поскольку, по Аристотелю, практический ум утрачивается при избытке наслаждения или страдания. С практичностью Аристотель связывает добрый совет, рассудительность, проницательность и изобретательность. Рассудительность он считает не лучшей стороной практичности, поскольку, в отличие от последней, которая приказывает, рассудительность только критикует. Изобретательность же, состоящая в добывании подходящих средств для некой цели, похвальна, но только если похвальна сама цель, в противном случае она опасна. Поэтому изобретательность должна служить практичности, так же как практичность служит добродетели.

Её добродетель–практичность. Аристотель определяет ее как «разумно приобретенное свойство души, осуществляющее людское благо». Практичен, по его мнению, тот, кто способен оценивать обстоятельства и рассчитывать средства для достижения целей и действия, ведущие к благополучию. Для практичности необходимы такие добродетели, как опыт (потому молодые люди не могут быть практичными) и умеренность, поскольку, по Аристотелю, практический ум утрачивается при избытке наслаждения или страдания. С практичностью Аристотель связывает добрый совет, рассудительность, проницательность и изобретательность. Рассудительность он считает не лучшей стороной практичности, поскольку, в отличие от последней, которая приказывает, рассудительность только критикует. Изобретательность же, состоящая в добывании подходящих средств для некой цели, похвальна, но только если похвальна сама цель, в противном случае она опасна. Поэтому изобретательность должна служить практичности, так же как практичность служит добродетели. Правда, Аристотель подчеркивает, что практичность лишь низший вид человеческой деятельности, поскольку «лишена покоя, стремиться всегда к известной цели и желательна не ради ее самой», она присуща низшей части разумной души.

Правда, Аристотель подчеркивает, что практичность лишь низший вид человеческой деятельности, поскольку «лишена покоя, стремиться всегда к известной цели и желательна не ради ее самой», она присуща низшей части разумной души. до н.э.) преодолел эти воззрения, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Его источником стали для Аристотеля не физические тела и бестелесные идеи, но организм, где телесное и, духовное образуют нераздельную целостность. Душа, по Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона.

до н.э.) преодолел эти воззрения, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Его источником стали для Аристотеля не физические тела и бестелесные идеи, но организм, где телесное и, духовное образуют нераздельную целостность. Душа, по Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона. Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. «Правильно думают те, – говорил Аристотель своим ученикам, – кому представляется, что душа, не может существовать без тела и не является телом».

Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. «Правильно думают те, – говорил Аристотель своим ученикам, – кому представляется, что душа, не может существовать без тела и не является телом».

Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. Первичный уровень этих отношений представлен в процессах питания («растительная душа») как ассимиляция живым телом необходимых для его существования материальных веществ. Это отношение предполагает специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается живым телом иначе, чем неорганическим, а именно – путем целесообразного распределения «в пределах границы и закона». Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной биологической форме. Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего. Этот общий объяснительный принцип Аристотель распространил на другие уровни деятельности души, прежде всего на чувственные впечатления, на способность ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему объекту.

Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. Первичный уровень этих отношений представлен в процессах питания («растительная душа») как ассимиляция живым телом необходимых для его существования материальных веществ. Это отношение предполагает специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается живым телом иначе, чем неорганическим, а именно – путем целесообразного распределения «в пределах границы и закона». Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной биологической форме. Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего. Этот общий объяснительный принцип Аристотель распространил на другие уровни деятельности души, прежде всего на чувственные впечатления, на способность ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему объекту. Однако здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, а форма объекта.

Однако здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, а форма объекта.

В этом обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная впоследствии биологическим законом.

В этом обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная впоследствии биологическим законом. Если аффект (эмоциональное состояние) и действие адекватны ситуации, то расходование денег принято называть щедростью: если неадекватны то либо расточительством, либо скупостью. Правильный способ реагирования необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя, упорным трудом. Человек есть то, что он сам в себе воспитывает, вырабатывает.

Если аффект (эмоциональное состояние) и действие адекватны ситуации, то расходование денег принято называть щедростью: если неадекватны то либо расточительством, либо скупостью. Правильный способ реагирования необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя, упорным трудом. Человек есть то, что он сам в себе воспитывает, вырабатывает. Нравственное воспитание должно основываться на упражнении в нравственных поступках.

Нравственное воспитание должно основываться на упражнении в нравственных поступках.