«Я-концепция»: что это такое и как она формируется: labkovskiy — LiveJournal

«Кто я такой и что мне нужно?» – довольно популярный запрос на моих консультациях. Давайте поговорим об этом.⠀Начнём с того, что в США был такой психолог Карл Роджерс – кстати, один из основателей гуманистической психологии. Так вот, Карл Роджерс описал такое понятие, как «Я-концепция».⠀

Что это такое?⠀

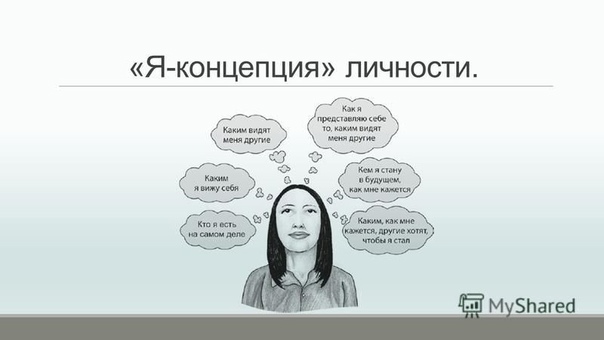

Это то, какими вы воспринимаете, видите, ощущаете себя. То есть это не просто то, кем вы себя чувствуете, но и ваш образ себя, то, какими вы себя видите. Грубо говоря, это ваше «я» из серии «хочу съесть пиццу» и ваше же «я» из разряда «а не стать ли мне лётчиком».⠀⠀

Роджерс подробно описывает, как эта «Я-концепция» формируется.⠀

Смотрите, младенец себя не отделяет от окружающего мира. То есть он не чувствует себя чем-то отдельным от всей той обстановки, которая его окружает. Но он точно чувствует, что неприятный резкий звук ему не нравится. А поглаживание мамы – нравится.⠀

А поглаживание мамы – нравится.⠀

Дальше ребёнок растёт и начинает отделять себя сначала от всего окружающего мира, а потом от родителей. И вот тогда происходит самое интересное.⠀⠀

Итак, у ребёнка пока что нет чёткой «Я-концепции», она только формируется. Он уже понимает то, что ему говорят, сам вступает в беседы, возможно, уже учится читать и писать, но не может с точностью сказать, кто он такой.⠀

И тогда этот ответ ему предоставляет окружение.⠀

Первые в этом списке – родители.⠀

Если родитель даёт ребёнку понять, что он плохой, потому что разбросал игрушки, образ «плохого» вписывается в «Я-концепцию» ребёнка и закрепляется в нём. Если же ребёнок постоянно слышит, что он замечательный, любимый и прекрасный – это тоже записывается в программу.⠀⠀

Ребёнок растёт, к нему возникают определённые требования. Например, хорошо учиться. Тогда в «Я-концепцию» уже вписываются не оценки взрослых, а их ОЖИДАНИЯ.⠀⠀

То есть часть личности человека начинает содержать в себе то, что от него хотят. При этом далеко не всегда он может этому соответствовать.⠀

При этом далеко не всегда он может этому соответствовать.⠀

Подытожим. Люди не знают, кто они, по умолчанию, от рождения. Они начинают воспринимать себя, когда им сначала дают какие-то эмоции (любовь или раздражение, нежность или злость), а затем – когда их оценивают («ты плохой», «как тебе не стыдно», «ты самый лучший»). Дальше «Я-концепция» выстраивается вокруг ожиданий: «Все уже умеют завязывать шнурки, а ты?», «Ты должен учиться на одни пятёрки!» и так далее.⠀⠀

А теперь давайте возьмём взрослых людей, которые уже сформировались. Из чего состоят их представления о себе?⠀

Если у них нет сформированного «Я», они ищут ответы в «чужих тарелках». «Женщина должна быть хорошей хозяйкой и успешно выйти замуж», «мужчина должен быть сильным и уверенным в себе», ну и дальше в том же духе. Причём общество подкидывает самые разные, порой диаметрально противоположные идеи. Начиная от «женщина должна быть мягкой», заканчивая «женщина должна быть жёсткой». ⠀

⠀

Ну, вы поняли.⠀⠀

Когда у человека нет образа собственного «Я» и он не знает, чего хочет от жизни, он постоянно чувствует, что играет чужие роли. Здесь изображает из себя сотрудника, тут строит из себя родителя, там делает вид, что он чей-то друг, и так далее, и тому подобное. И его преследует ощущение, что он не знает, что ему на самом деле нужно.⠀⠀

Кругом все твердят: «найди себя», «не будь как все», «у тебя внутренний потенциал» и дальше по списку. А человек тупо не знает, что у него там внутри вообще находится. И он, может, и рад бы этот свой потенциал обнаружить, но даже не в курсе, куда копать.⠀⠀

Всем своим пациентам я предлагаю всегда делать то, что они ХОТЯТ. Не то, что «правильно», «положено», «разумно», а то, чего им хочется конкретно сейчас. Съесть торт, даже если его нет дома (пойти и купить). Надеть вот эту рубашку с теми ботинками, хотя они не сочетаются. И так далее.⠀

Подробнее обо всём этом мы будем говорить уже СЕГОДНЯ на моей публичной онлайн-консультации «Кто я?» Как обрести себя и жить с удовольствием».

Жду вас!

Я-концепция: проблема определения и структура

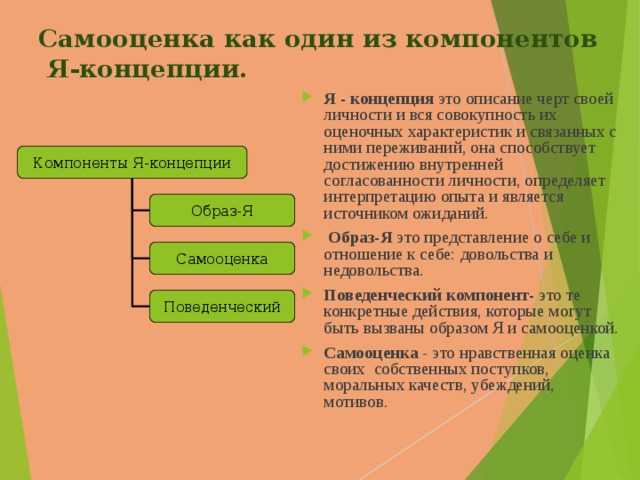

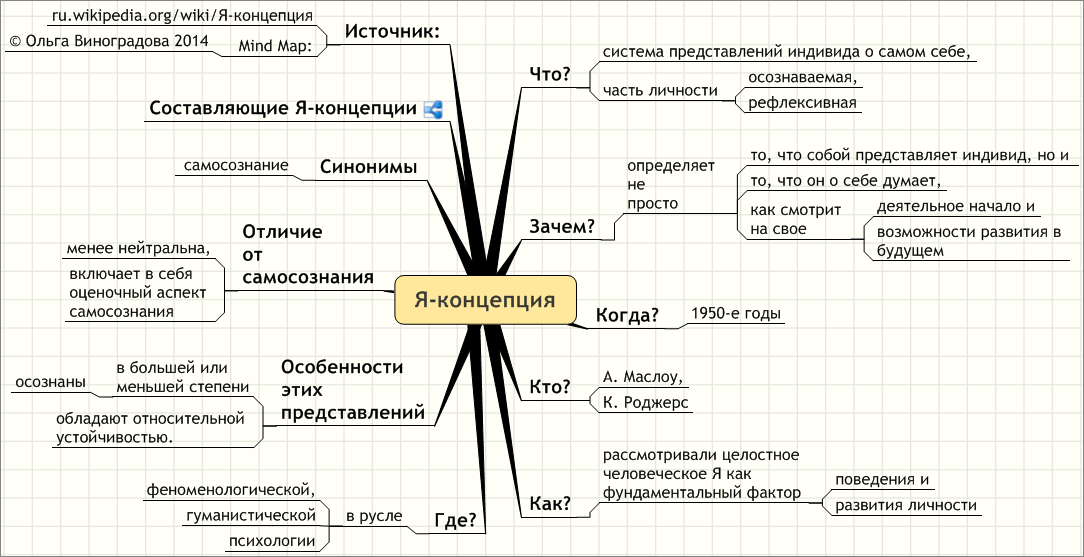

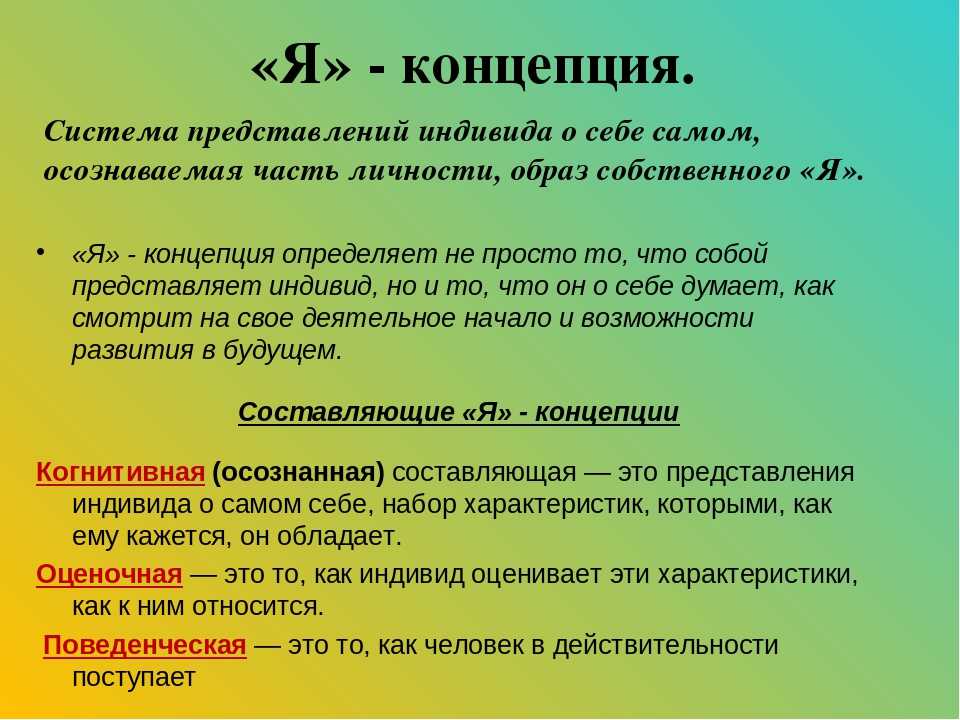

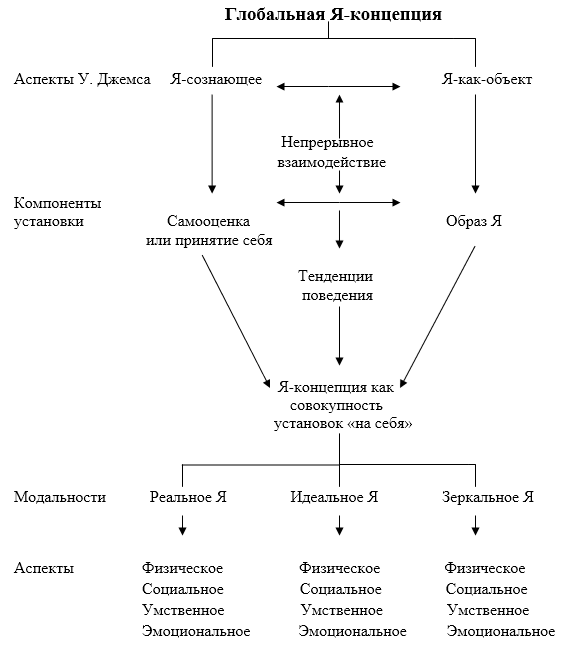

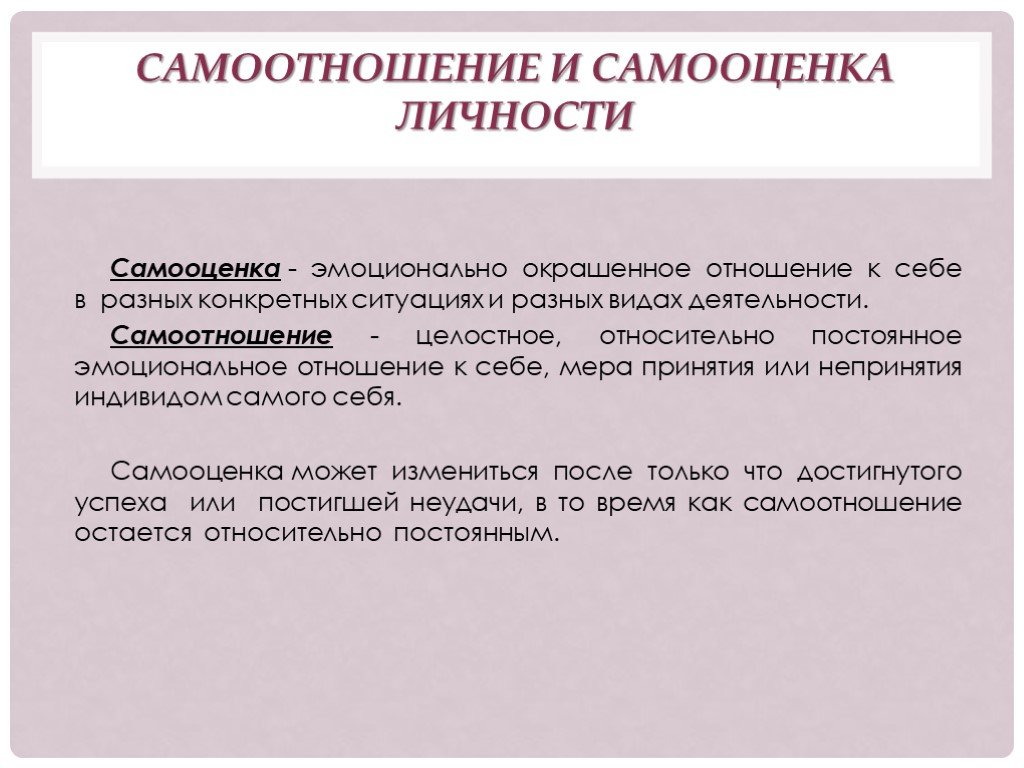

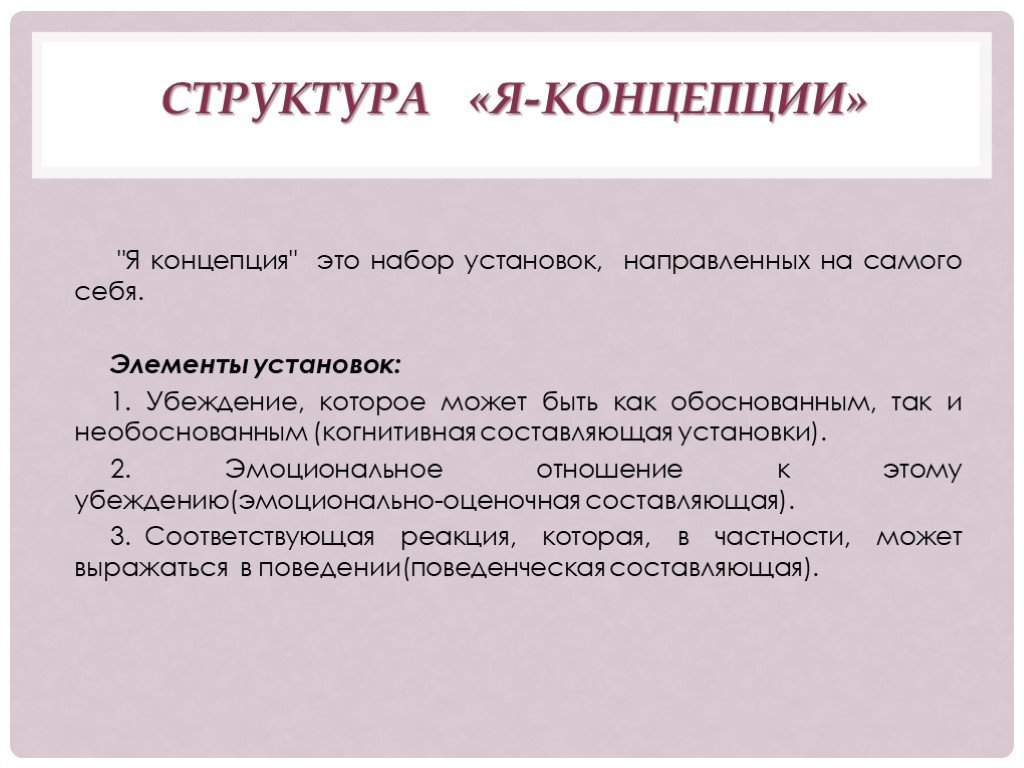

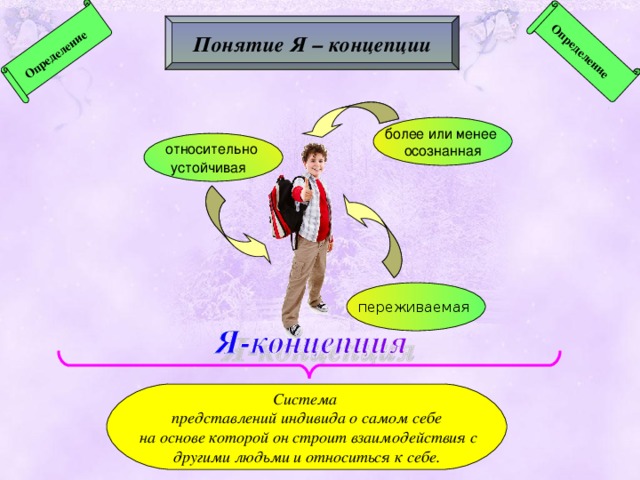

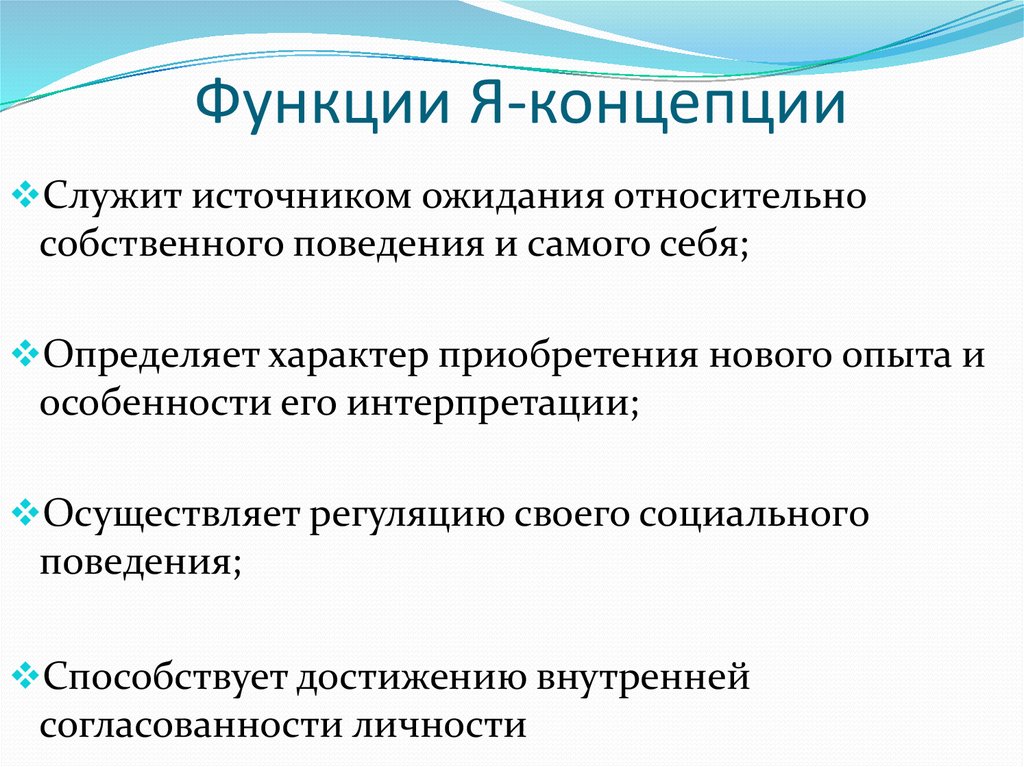

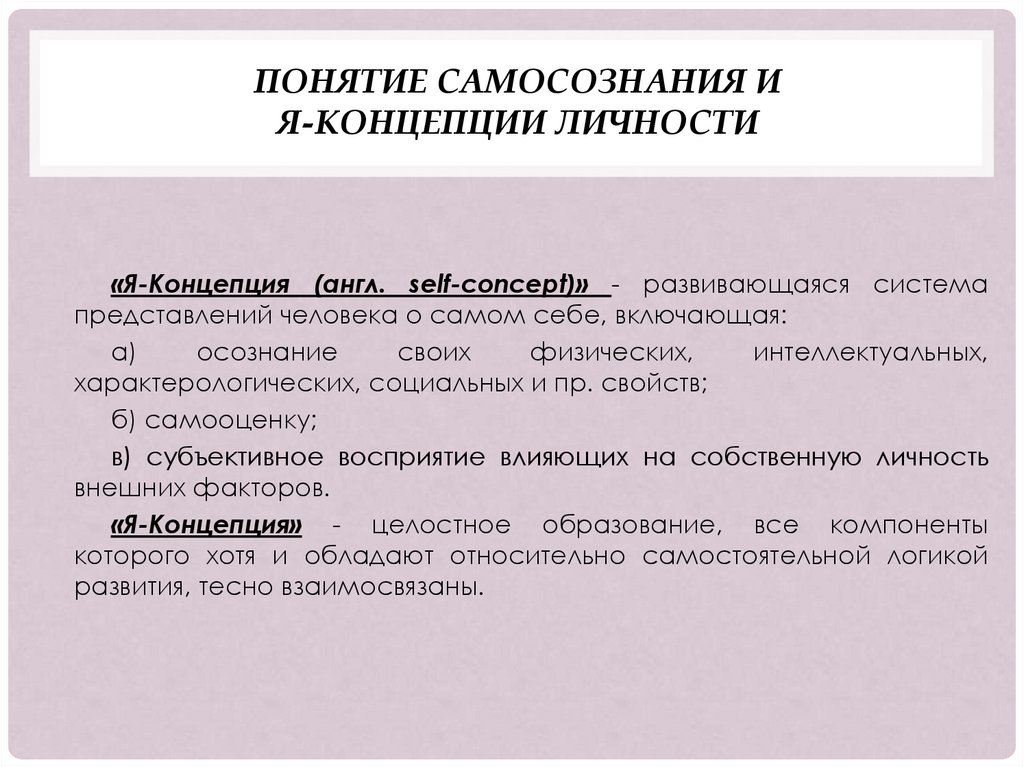

Я-концепция – это комплекс представлений личности о себе, рефлексивная его часть. То, что индивиду рисуется, является в той или иной степени устойчивым и осознаваемым им. Часто этот термин употребляют вместо более нейтрального слова «самосознание».

Я-концепция: проблема определения

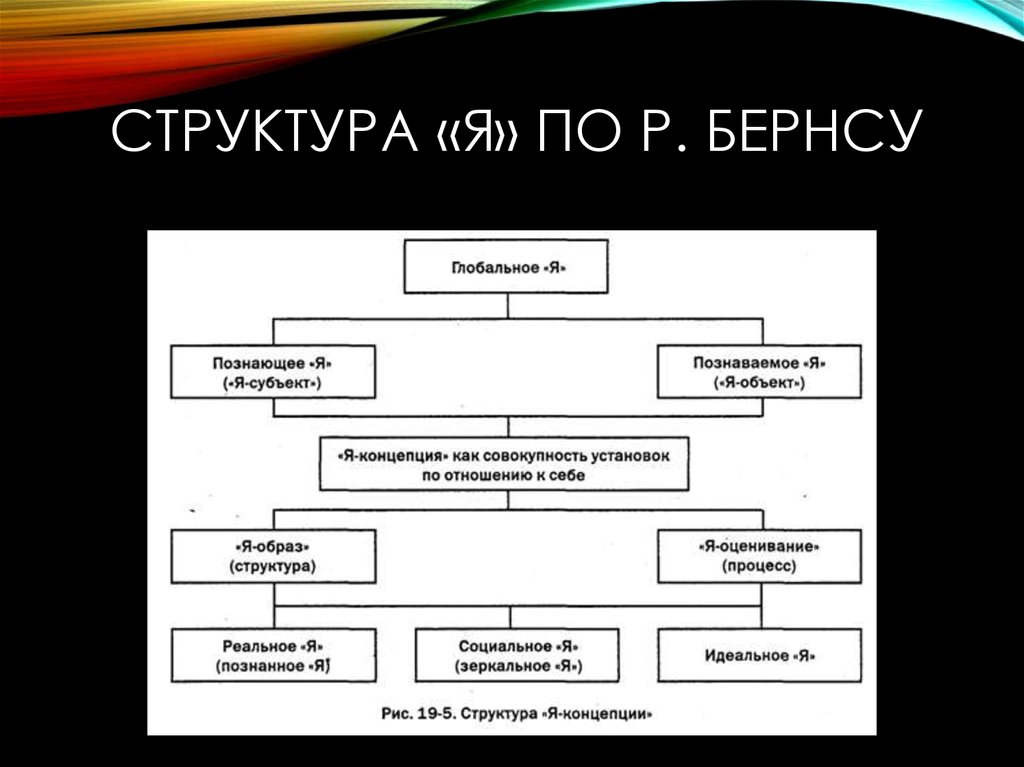

Сложности с точной детерминацией данного понятия возникают по причине того, что то, что человек подразумевает под «я», имеет чересчур общий характер. Ведь в зависимости от контекста по-разному можно описать и любое элементарное слово, а уж тем более это касается таких абстрактных понятий, как «личность» и т. п. Так, например, Спиркин рассматривает «я» с точки зрения элемента и носителя самосознания. Михайлов интересуется, откуда берут начало способности человека к творчеству. Целая группа психологов рассматривает «я» сразу в нескольких аспектах: как сознающее себя начало, как внутреннее ядро индивида, как систему его представлений о себе. Бернс связывает его с самооценкой. Он считает, что я-концепция – это не только то, что индивид представляет из себя, а и то, что он о себе думает, как оценивает свою деятельность, что планирует на будущее. Самосознание человека напрямую связано с тем, как он выполняет свои функции в социуме. Например, профессиональная я-концепция учителя, то, насколько он воспринимает себя педагогом, определяет его готовность преподавать и вообще работать с детьми. Таким образом, становится ясно, что определение данного понятия может меняться в зависимости от способов его рассмотрения, а также может иметь множество производных.

Бернс связывает его с самооценкой. Он считает, что я-концепция – это не только то, что индивид представляет из себя, а и то, что он о себе думает, как оценивает свою деятельность, что планирует на будущее. Самосознание человека напрямую связано с тем, как он выполняет свои функции в социуме. Например, профессиональная я-концепция учителя, то, насколько он воспринимает себя педагогом, определяет его готовность преподавать и вообще работать с детьми. Таким образом, становится ясно, что определение данного понятия может меняться в зависимости от способов его рассмотрения, а также может иметь множество производных.

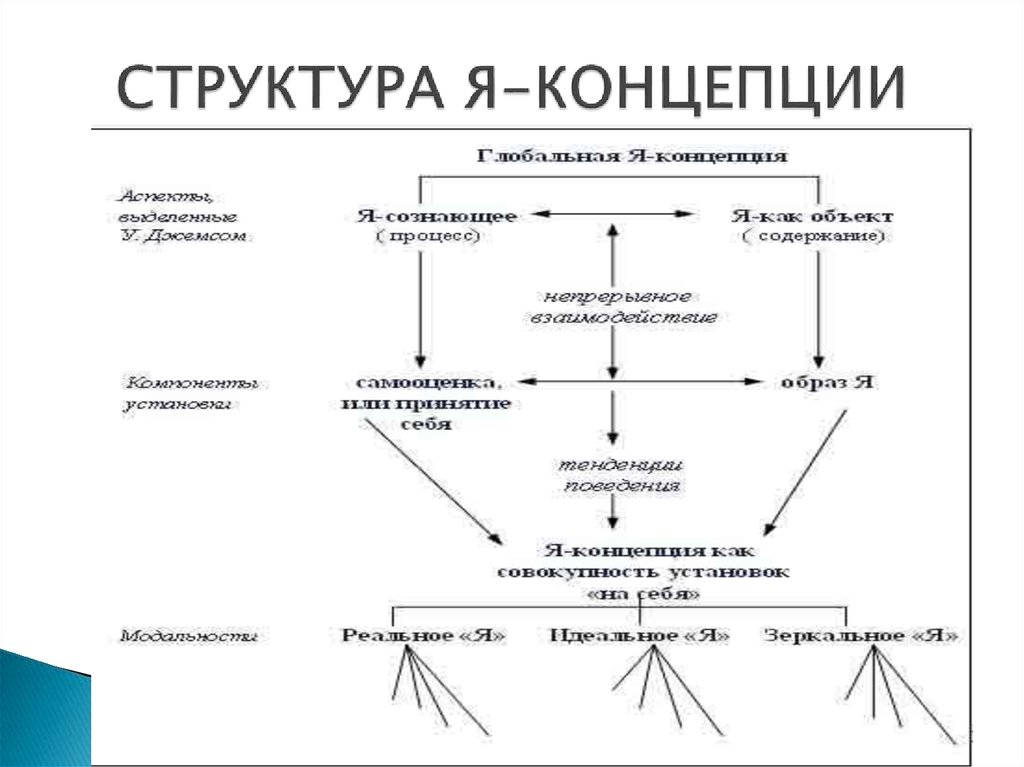

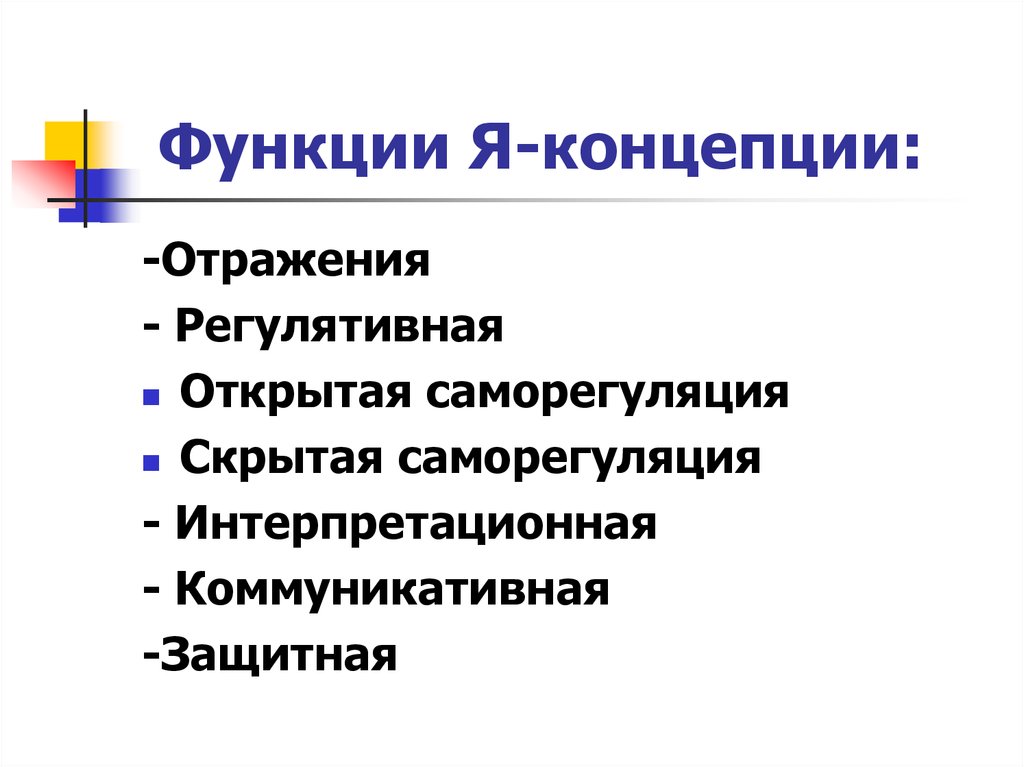

Структура я-концепции

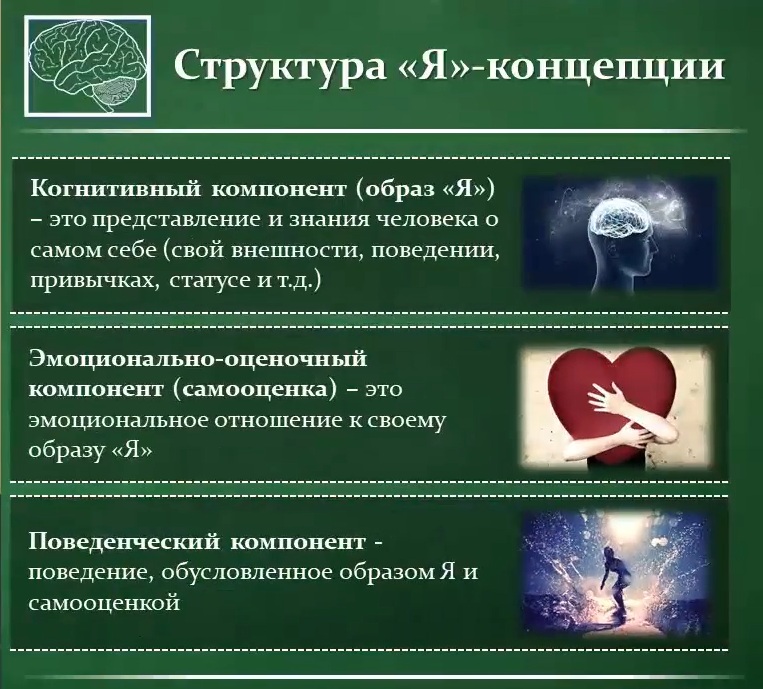

Личность может воспринимать себя и оценивать через свое тело, свои способности, через отношения в социуме и иные проявления. В связи с этим я-концепция традиционно имеет три составляющие.

1. Когнитивная компонента. Это набор убеждений человека о самом себе. Иерархия свойств, которые индивид приписывает себе, нестабильна. Они могут меняться местами, исчезать и замещаться новыми. Все это зависит от того, какие ожидания имеются у человека относительно себя самого. Также когнитивная составляющая представлена в сознании личности в виде занимаемых статусов и выполняемых в социуме ролей.

Все это зависит от того, какие ожидания имеются у человека относительно себя самого. Также когнитивная составляющая представлена в сознании личности в виде занимаемых статусов и выполняемых в социуме ролей.

2. Оценочная компонента. Это отношение индивида к тем характеристикам, которыми он обладает, их самооценка. Например, если человек сильный, это не значит, что ему нравится в себе данное качество. На формирование самооценки влияет:

1) То, как представления о себе соотносятся с идеальным «я».

2) То, как они соотносятся с ожиданиями социума.

3) То, как индивид оценивает свою деятельность после ее отождествления с деятельностью человека из той же группы (религиозной, профессиональной и т. д.).

3. Поведенческая составляющая. Это взгляд человека на собственные поступки. Ведь как бы он себя ни оценивал, кем бы ни представлял, он не может не обращать внимания на свое поведение, на то, что ему удается по-настоящему, а что только «приписывается».

Измерение образа «я»

Я-концепция и ее составляющие изучаются психологами при помощи различных методик. Одна из самых популярных была разработана в 1989 году Р. С. Пантелеевым. Это МИС – методика исследования самоотношения. Она состоит из девяти шкал: самоуверенность, внутренняя честность, саморуководство, самоценность, самоотношение, отраженное вовне, самопривязанность, самопринятие, самообвинение и внутренняя конфликтность.

Одна из самых популярных была разработана в 1989 году Р. С. Пантелеевым. Это МИС – методика исследования самоотношения. Она состоит из девяти шкал: самоуверенность, внутренняя честность, саморуководство, самоценность, самоотношение, отраженное вовне, самопривязанность, самопринятие, самообвинение и внутренняя конфликтность.

Я-концепция: определение, примеры и психологические теории

Я-концепция: определение, примеры и теории психологииЧики Дэвис, Массачусетс, доктор философии Что такое самооценка? Откуда оно берется и каковы различные части я-концепции, согласно психологическим теориям? Найдите ответы здесь. *Эта страница может содержать партнерские ссылки; это означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках продуктов. Что такое самооценка? (Определение) Я-концепцию часто определяют как представление о наших телах, возможностях, впечатлениях и т.

По своей сути, я-концепция — это ответ, который мы даем, когда нам задают вопрос «Кто я?» И, конечно же, этот ответ включает в себя несколько частей. ✓ Прежде чем мы углубимся в самооценку, мы подумали, что вам также может быть интересно пройти наш викторин о благополучии, чтобы узнать больше о своем личном благополучии. Теория экзистенциальной и категориальной Я-концепций Вы терапевт, тренер или предприниматель в сфере велнеса? Получите нашу бесплатную электронную книгу, чтобы узнать, какЭкспоненциально развивать свой бизнес в сфере здравоохранения! ✓ Сэкономьте сотни часов времени ✓ Зарабатывайте больше долларов быстрее Является ли Я-концепция «я-зазеркальем»? Ранние психологи заметили, что мы часто воспринимаем себя так же, как другие воспринимают нас. Скрепляет ли я-концепция личность?Наша личность включает в себя личные качества, ценности и убеждения. Есть много частей для синтеза. Поэтому некоторые люди полагают, что я-концепция — это что-то вроде клея, скрепляющего все части вместе, или карты, показывающей, как разные части соотносятся друг с другом. По мере того, как мы становимся старше и испытываем новые ощущения, эти отдельные части нашей личности меняются и развиваются. Таким образом, я-концепция играет еще одну роль — она помогает интегрировать новые части в целое. Стабильна ли самооценка?Многие теории предполагают, что я-концепция довольно стабильна (хотя наши действия могут немного отклоняться от нашей я-концепции). И мы предпочитаем именно так (Эпштейн, 1973). Мы хотим думать о себе как о последовательных людях, и мысль о том, что наше «я» может радикально меняться со временем или в разных ситуациях, может вызывать стресс и сбивать с толку. Действительно, я-концепция может включать только то, что мы осознаем и контролируем. Таким образом, мы Каковы наиболее важные части Я-концепции? У каждого из нас есть части себя, которые мы считаем наиболее важными (Эпштейн, 1973). Является ли Я-концепция просто теорией Я? Мы можем думать о я-концепции, как о теории, которую мы имеем о самих себе. Чем детальнее и детальнее теория, тем она лучше. Это означает, что чем больше мы осознаем свои чувства, характеристики, ценности, потребности, убеждения и т. д., тем лучше мы поймем себя. Это может сделать нас более гибкими и открытыми для нового опыта (Эпштейн, 1973). С другой стороны, узкая я-теория может сделать нас ригидными, поскольку мы не можем включать новые идеи, точки зрения и знания в нашу я-концепцию. Другая вещь, которая делает теорию хорошей, это когда она хорошо интегрирована и организована.  И действительно, предполагается, что плохо интегрированная я-концепция может привести к низкой стабильности. Например, если у нас есть два значения, которые противоречат друг другу, мы можем прыгать между ними, что приводит к тому, что другие считают нас ненадежными или нестабильными. И из-за зазеркалья мы могли бы также считать себя нестабильными. И действительно, предполагается, что плохо интегрированная я-концепция может привести к низкой стабильности. Например, если у нас есть два значения, которые противоречат друг другу, мы можем прыгать между ними, что приводит к тому, что другие считают нас ненадежными или нестабильными. И из-за зазеркалья мы могли бы также считать себя нестабильными. Как мы проверяем и изучаем нашу теорию Я Когда мы становимся старше, противоречивые данные могут оказывать меньшее влияние на нашу самооценку. Мы часто видим это в политике. Например, нам может быть трудно согласиться с тем, что аборт может помешать рождению ребенка или что поедание гамбургера может привести к жестокому обращению с животным, потому что, если мы примем эти убеждения, это может нанести ущерб тому, как мы видим себя. в целом. Может быть, мы сделали аборт или съели корову, подвергшуюся жестокому обращению. Таким образом, это может заставить нас усомниться в наших ценностях и испортить нашу самооценку. Так что совершенно естественно не хотеть использовать возможности, которые идут вразрез с нашей самооценкой. Видео: Больше о теориях Я-концепцииКак самооценка связана с благополучием? В дополнение к аспектам, описанным выше, существуют и другие аспекты самооценки, которые могут играть большую роль в благополучии.

Давайте немного поговорим о каждом из них, чтобы понять их уникальную роль в благополучии. Что такое самооценка?Термины «образ себя» и «Я-концепция» иногда используются взаимозаменяемо, но чаще представление о себе определяется как то, как вы видите себя. Это может быть буквально, как если бы вы смотрели в зеркало. Но это также может включать мысленные представления о себе. Они могут или не могут соответствовать тому, что человек видит в зеркале. Например, телешоу «Лебедь», которое транслировалось в Америке в начале 2000-х годов, рассказывало истории женщин, которые сидели на диете, занимались спортом и делали пластические операции, пока не стали красивыми (по стандартам общества). Действительно, наше представление о себе часто весьма устойчиво к изменениям. Это может быть потому, что мы развили его, когда были очень молоды, и это, вероятно, подтверждалось многими социальными взаимодействиями на протяжении всей нашей жизни. Что такое самооценка (или самооценка)?Самоуважение в широком смысле определяется как степень, в которой мы любим или ценим себя. Обычно это включает в себя оценку двух частей себя (Tafarodi & Swann Jr, 2001).

Тест на самооценку

Что такое идеальное я? Идеальное «я» определяется как то «я», которым мы хотели бы быть, — наше лучшее «я». По-видимому, оно происходит от идеальных личностей, которые наши родители хранят для нас и передают нам через детство (Zentner & Renaud, 2007). В позитивной психологии считается, что идеальное Я состоит из трех частей (Boyatzis, & Akrivou, 2006).

Наше идеальное «я» — это видение того, кем мы могли бы быть или что делать. Вот почему идеальное «я» считается полезным мотиватором — оно вдохновляет нас двигаться к цели и улучшать свою жизнь полезными способами. Сюда также могут входить устремления, увлечения, большие мечты и цели — все, что способствует нашему благополучию. Почему идеальное «я» имеет значение Знаете ли вы свой идеальный образ? Важна ли для вас ваша идеальная личность? Соответствует ли образ желаемого будущего вашей самооценке? Примеры Я-концепции Когда у нас появляется лучшее представление о нашей я-концепции, мы используем эти идеи для описания самих себя.

Различия между самооценкой и тем, как нас видят другие

Я склонен считать себя творческим, независимым, жизнерадостным и позитивным человеком, но я не считал себя особенно поддерживающим. И самое распространенное, что люди говорили обо мне, это то, что я полон решимости. Я согласен, что это описывает меня, но я никогда не осознавал, что это была такая большая часть того, как другие видят меня. Если вы поразмышляете о том, как вы видите себя, а затем попросите других дать вам обратную связь, вы действительно откроете двери для новых знаний о себе. Так что однозначно рекомендую попробовать. Действия, чтобы узнать больше о вашей Я-концепции В дополнение к приведенному выше упражнению есть и другие техники, которые вы можете использовать, чтобы больше узнать о своей я-концепции.

статей, которые помогут узнать больше о вашей я-концепцииНужна дополнительная помощь, чтобы узнать, кто вы? Эти статьи могут быть полезны.

Заключительные мысли о самооценке Наша самооценка является важным руководящим принципом, который помогает нам ориентироваться в мире и понимать свою роль в нем. Не забудьте получить нашу бесплатную электронную книгу, чтобы узнать, какЭкспоненциально развивать свой оздоровительный бизнес! Ссылки

| Вы терапевт, тренер или предприниматель в сфере велнеса? Получите нашу бесплатную электронную книгу, чтобы узнать, как быстро развивать свой оздоровительный бизнес!Ключевые статьи:

|

Четыре психологические теории о понятиях – Веб-сайт Лукаса Бехбергера

Я уже ввел понятие концепта в двух предыдущих сообщениях в блоге (см. здесь и здесь), чтобы подготовить основу для построения концептуальных пространств и объяснить, почему концепты полезны. Короче говоря, понятие — это мысленное представление категории вещей в мире. Например, концепт яблоко связывает воедино все имеющиеся у нас знания о яблоках в целом, например, об их типичных формах и размерах, а также о том, для чего их можно использовать (например, есть или бросать). Для того чтобы встроить рамки концептуальных пространств в общую область исследования понятий, сегодня я набросаю четыре психологические теории о понятиях (основанные на большом обзоре Мерфи [1]) и покажу, как они могут быть связаны с концептуальным понятием. рамки пространств.

здесь и здесь), чтобы подготовить основу для построения концептуальных пространств и объяснить, почему концепты полезны. Короче говоря, понятие — это мысленное представление категории вещей в мире. Например, концепт яблоко связывает воедино все имеющиеся у нас знания о яблоках в целом, например, об их типичных формах и размерах, а также о том, для чего их можно использовать (например, есть или бросать). Для того чтобы встроить рамки концептуальных пространств в общую область исследования понятий, сегодня я набросаю четыре психологические теории о понятиях (основанные на большом обзоре Мерфи [1]) и покажу, как они могут быть связаны с концептуальным понятием. рамки пространств.

Классический взгляд

Классический взгляд на понятия восходит к Аристотелю и был преобладающим подходом, которого имплицитно придерживались многие психологи в начале исследования понятий. Его можно резюмировать следующим образом: Понятия мысленно представляются в виде определений, которые дают перечень необходимых и по совокупности достаточных условий принадлежности к категории: Если одно из условий не относится к объекту, он не может быть членом категории (необходимость), а если объект удовлетворяет всем перечисленным условиям, то он должен быть членом категории (совместная достаточность). Другими словами, определение включает все, что относится к категории, и исключает все, что не относится. Классический взгляд на понятия тесно связан с формальной логикой, где понятия можно интерпретировать как четко определенные множества, а для их объединения можно использовать логические связки.

Другими словами, определение включает все, что относится к категории, и исключает все, что не относится. Классический взгляд на понятия тесно связан с формальной логикой, где понятия можно интерпретировать как четко определенные множества, а для их объединения можно использовать логические связки.

Классическая точка зрения была оспорена на теоретических основаниях, например, Витгенштейном, который отметил, что очень трудно дать определение многим повседневным понятиям (таким как спорт) на основе набора необходимых и достаточных условий. Если бы понятия представлялись мысленно в виде таких определений, то, тем не менее, вербализовать эти определения было бы относительно просто. Классический взгляд также не учитывает многие эмпирические наблюдения, связанные с изучением и использованием понятий. Поэтому в области психологии от него по существу отказались.

Представление прототипа

Теория прототипов понятий восходит к новаторской работе Роша. Предполагается, что каждое понятие может быть описано прототипическим членом. Принадлежность к категории основывается тогда не на выполнении списка условий, а на сходстве объекта с прототипом категории. Представление о прототипе может объяснить, почему некоторые примеры считаются более типичными представителями данной категории, чем другие (например, малиновка — очень типичный птица , тогда как пингвин довольно нетипичен), один из самых сильных и последовательных эффектов, наблюдаемых в отношении понятий.

Принадлежность к категории основывается тогда не на выполнении списка условий, а на сходстве объекта с прототипом категории. Представление о прототипе может объяснить, почему некоторые примеры считаются более типичными представителями данной категории, чем другие (например, малиновка — очень типичный птица , тогда как пингвин довольно нетипичен), один из самых сильных и последовательных эффектов, наблюдаемых в отношении понятий.

Самая простая реализация теории прототипов состоит в представлении каждой концепции списком взвешенных признаков, где веса указывают относительную важность соответствующих признаков. Затем можно провести классификацию путем сравнения характеристик наблюдаемого объекта и списка характеристик, используемого для определения концепций.

Более продвинутая модель основана на схемах: Схема представляет собой набор слотов с возможными заполнителями. Каждый слот также может иметь ограничения на возможные заполнители, как в отношении их общего типа, так и в отношении их фактических значений. Поскольку каждый слот может быть заполнен только одним наполнителем, различные наполнители, применимые к одному слоту, конкурируют друг с другом. Это препятствует тому, чтобы конкретные примеры содержали противоречивую информацию, такую как наличие обоих свойств «летает» и «не летает». Кроме того, различные слоты могут быть соединены друг с другом путем ограничения значений друг друга, таким образом кодируя корреляции.

Поскольку каждый слот может быть заполнен только одним наполнителем, различные наполнители, применимые к одному слоту, конкурируют друг с другом. Это препятствует тому, чтобы конкретные примеры содержали противоречивую информацию, такую как наличие обоих свойств «летает» и «не летает». Кроме того, различные слоты могут быть соединены друг с другом путем ограничения значений друг друга, таким образом кодируя корреляции.

Представление-образец

В отличие от классического представления и представления-прототипа, теория понятий-образцов отвергает идею о том, что понятия представлены в форме некоего сводного представления всей категории. Вместо этого теория образцов утверждает, что каждое понятие представлено как набор всех наблюдений членов понятия, которые были сделаны до сих пор. Например, концепция собак представлена набором всех встреч с реальными собаками. Очевидным аргументом в пользу такого представления об образце является то, что когда кто-то начинает изучать понятие, т. е. когда наблюдают первый пример, он в основном должен запомнить сам этот пример, поскольку для формирования абстракции недостаточно информации. Однако эталонная теория идет дальше, постулируя, что формирование абстракции вовсе не обязательно.

е. когда наблюдают первый пример, он в основном должен запомнить сам этот пример, поскольку для формирования абстракции недостаточно информации. Однако эталонная теория идет дальше, постулируя, что формирование абстракции вовсе не обязательно.

Принадлежность концепта к представлению образцов основывается на сходстве объекта с сохраненными экземплярами концепта. Как правило, лучше иметь высокое перекрытие с несколькими экземплярами, чем умеренное перекрытие с большим количеством экземпляров. Затем общее сходство можно сравнить с порогом, чтобы определить принадлежность концепта. Интересно отметить, что это основанное на экземплярах определение концептуального сходства также способно воспроизводить эффекты типичности, поскольку типичные члены категории имеют тенденцию быть похожими на многие экземпляры, в то время как нетипичные члены категории сходны лишь с очень немногими экземплярами.

Представление знаний

Четвертый подход к представлению понятий, который мы здесь рассмотрим, можно назвать представлением знаний. Он подчеркивает, что понятия не возникают изолированно, а всегда находятся в отношениях с другими понятиями и с нашим общим знанием мира. Отдельные концепции часто интерпретируются как ментальные «микротеории» о конкретных аспектах мира. Эти микротеории часто неполны и лишь частично интегрированы, но они обеспечивают не только определение членства в категории, но также объяснения и связи с другими микротеориями.

Он подчеркивает, что понятия не возникают изолированно, а всегда находятся в отношениях с другими понятиями и с нашим общим знанием мира. Отдельные концепции часто интерпретируются как ментальные «микротеории» о конкретных аспектах мира. Эти микротеории часто неполны и лишь частично интегрированы, но они обеспечивают не только определение членства в категории, но также объяснения и связи с другими микротеориями.

Поскольку представление знаний не предлагает конкретных механизмов для оценки сходства, как представление прототипа и образца, его можно рассматривать как дополнение к этим подходам. Основное внимание уделяется влиянию фоновых знаний на обучение и рассуждения, которое обычно игнорируется подходами с использованием образцов и прототипов, но которое требуется во многих контекстах.

Как вписываются концептуальные пространства?

Гарденфорс [2] утверждает, что требование выпуклости для концептуальных областей позволяет нам связать структуру концептуальных пространств с прототипной теорией понятий. Если понятия представлены выпуклыми областями, можно присвоить степень центральности каждой точке этой области, измерив ее расстояние от центра области. Таким образом, прототип (в смысле «лучший пример») можно получить, вычислив центр тяжести для концептуальной области. И наоборот, Гарденфорс показывает, что, предполагая представление на основе прототипа, можно легко создать выпуклую область. Например, если свойства цвета, такие как красный и оранжевый представлены их прототипными точками в цветовом пространстве (например, их соответствующими фокальными цветами), можно сопоставить каждую точку в пространстве с ее ближайшим прототипом и, таким образом, получить разделение всего пространства на выпуклые области. . Используя эту основанную на прототипах интерпретацию концептуальных пространств, можно легко смоделировать изучение понятий, определив прототип как среднее значение по всем примерам, наблюдаемым для соответствующего понятия.

Если понятия представлены выпуклыми областями, можно присвоить степень центральности каждой точке этой области, измерив ее расстояние от центра области. Таким образом, прототип (в смысле «лучший пример») можно получить, вычислив центр тяжести для концептуальной области. И наоборот, Гарденфорс показывает, что, предполагая представление на основе прототипа, можно легко создать выпуклую область. Например, если свойства цвета, такие как красный и оранжевый представлены их прототипными точками в цветовом пространстве (например, их соответствующими фокальными цветами), можно сопоставить каждую точку в пространстве с ее ближайшим прототипом и, таким образом, получить разделение всего пространства на выпуклые области. . Используя эту основанную на прототипах интерпретацию концептуальных пространств, можно легко смоделировать изучение понятий, определив прототип как среднее значение по всем примерам, наблюдаемым для соответствующего понятия.

Совсем недавно Lieto et al. [3] использовали структуру концептуальных пространств для построения вычислительной модели концептуальной категоризации, которая объединяет теорию прототипов, образцовые подходы и классический взгляд на понятия. В своей двойной системе PECCS они используют гибридную базу знаний, которая использует концептуальные пространства для представления информации о прототипах и образцах (оба из которых хранятся в виде точек в концептуальном пространстве) и которая использует онтологию OpenCyc для представления классической информации о определениях концептов. в логике описания.

[3] использовали структуру концептуальных пространств для построения вычислительной модели концептуальной категоризации, которая объединяет теорию прототипов, образцовые подходы и классический взгляд на понятия. В своей двойной системе PECCS они используют гибридную базу знаний, которая использует концептуальные пространства для представления информации о прототипах и образцах (оба из которых хранятся в виде точек в концептуальном пространстве) и которая использует онтологию OpenCyc для представления классической информации о определениях концептов. в логике описания.

Чтобы классифицировать новую точку данных, Lieto et al. сначала используйте представление концептуальных пространств: если экземпляр достаточно близок к заданной точке запроса, категория, связанная с этим экземпляром, используется в качестве ответа-кандидата. Если подходящего экземпляра не найдено, система также учитывает все прототипы. Затем он выбирает наиболее близкое совпадение среди всех прототипов и экземпляров в качестве ответа-кандидата. Этот ответ-кандидат (который основан на концептуальном сходстве) затем проверяется путем проверки соответствия запроса и предлагаемой категории в соответствии с определением из онтологии. Таким образом, можно сказать, что прототипы и образцы используются для генерации ответов-кандидатов, а онтология используется для их фильтрации.

Этот ответ-кандидат (который основан на концептуальном сходстве) затем проверяется путем проверки соответствия запроса и предлагаемой категории в соответствии с определением из онтологии. Таким образом, можно сказать, что прототипы и образцы используются для генерации ответов-кандидатов, а онтология используется для их фильтрации.

Кроме того, недавно было предложено заменить онтологию, используемую в двойной PECCS, на теоретический подход [4]. По сути, это соответствует замене классического взгляда взглядом, основанным на знаниях. Полученная в результате обновленная система затем использует свои фоновые знания в форме теорий для определения степени согласованности категоризации на основе сходства с этой теорией. Это заменяет бинарное решение, основанное на необходимых и достаточных критериях онтологии.

В целом, вы, надеюсь, видите, что структуру концептуальных пространств можно рассматривать как геометрическую реализацию подходов прототипа и образца, которые также можно комбинировать с классическим представлением и представлением, основанным на знаниях.

д. (Bailey, 2003). Но давайте еще немного разобьем определение я-концепции, чтобы лучше понять его. Некоторые предполагают, что я-концепция включает в себя множество различных вещей, которые мы знаем о себе. Таким образом, наша самооценка может включать знание нашего материального «я», межличностного «я» и внутриличностного «я» (Эпштейн, 1973).

д. (Bailey, 2003). Но давайте еще немного разобьем определение я-концепции, чтобы лучше понять его. Некоторые предполагают, что я-концепция включает в себя множество различных вещей, которые мы знаем о себе. Таким образом, наша самооценка может включать знание нашего материального «я», межличностного «я» и внутриличностного «я» (Эпштейн, 1973).

Например, спортсмен может считать, что его атлетизм имеет центральное значение для его самооценки, даже если он также любит готовить и является частью большой семьи. Некоторые даже предполагают, что самость устроена иерархически, в которой относительно важные части находятся над менее важными частями. Но каждый из нас решает, какие части важны для нас.

Например, спортсмен может считать, что его атлетизм имеет центральное значение для его самооценки, даже если он также любит готовить и является частью большой семьи. Некоторые даже предполагают, что самость устроена иерархически, в которой относительно важные части находятся над менее важными частями. Но каждый из нас решает, какие части важны для нас. Помните, у нас есть потребность в самосогласованности. Поэтому может быть трудно интегрировать внешнюю информацию, особенно если она нарушает важные аспекты самооценки.

Помните, у нас есть потребность в самосогласованности. Поэтому может быть трудно интегрировать внешнюю информацию, особенно если она нарушает важные аспекты самооценки. К ним относятся:

К ним относятся:

Так, например, мы могли бы сказать что-то вроде:

Так, например, мы могли бы сказать что-то вроде: Здесь вы можете увидеть мировое облако, где мои друзья и семья часто использовали определенное слово, чтобы описать меня.

Здесь вы можете увидеть мировое облако, где мои друзья и семья часто использовали определенное слово, чтобы описать меня. Чтобы больше узнать о себе, подумайте о том, чтобы попробовать эти действия.

Чтобы больше узнать о себе, подумайте о том, чтобы попробовать эти действия. Части нашей самооценки могут быть хорошими или не очень хорошими для нашего благополучия. Вот почему может быть полезно узнать больше о нашей собственной я-концепции.

Части нашей самооценки могут быть хорошими или не очень хорошими для нашего благополучия. Вот почему может быть полезно узнать больше о нашей собственной я-концепции.