1. Язык и мышление.

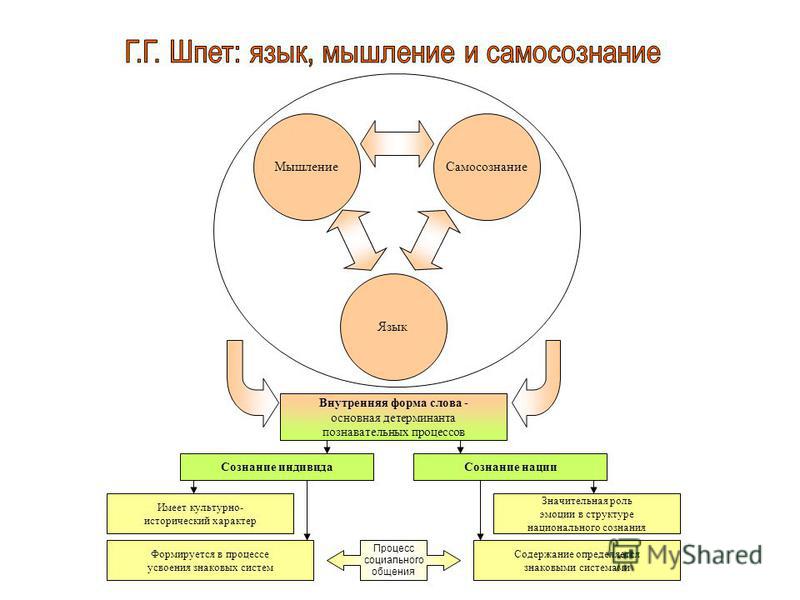

Будучи орудием общения, язык является орудием обмена мыслями. Поэтому возникает вопрос о соотношении языка и мышления. Есть две точки зрения по этому вопросу:

1. что язык оторван от мышления;

2. язык отождествляется с мышлением.

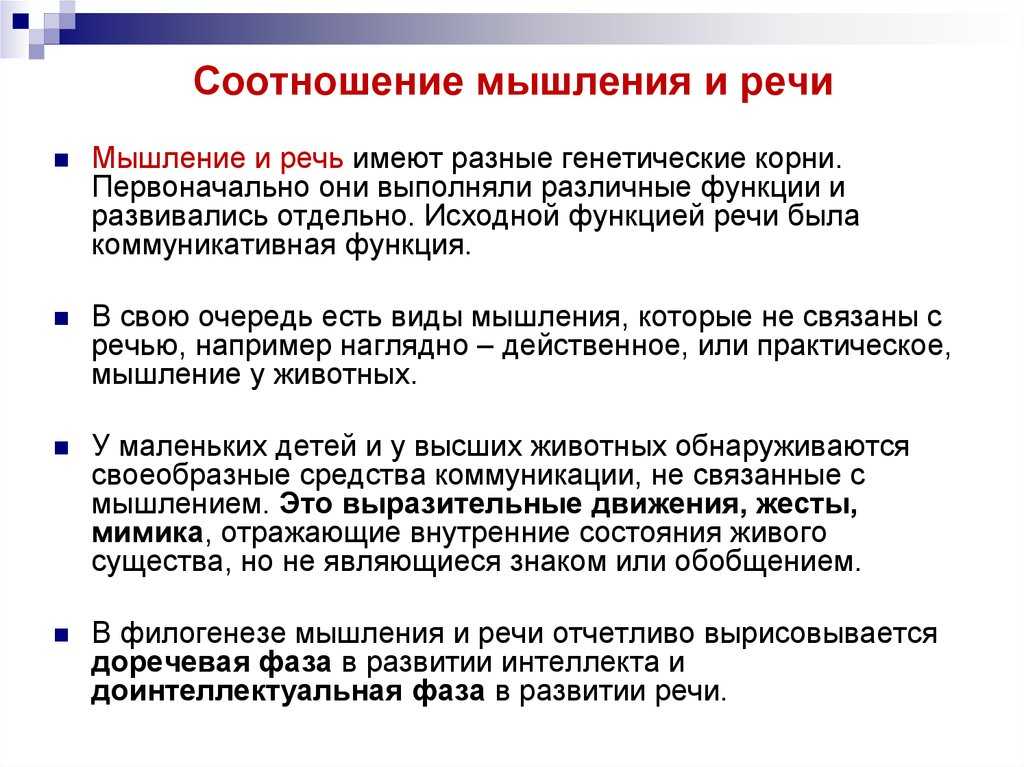

Мышление развивается гораздо быстрее, чем язык. Но мышление не может обойтись без языка, равно как и язык без мышления невозможен. Язык выражает наши мысли и обеспечивает возможность постоянного обмена мыслями между людьми, но язык непосредственно участвует и в формировании мысли. Ведь когда мы думаем, мы используем те или иные представления слова, в частности речедвигательные. Специалисты с помощью приборов установили, что всем людям свойственно в процессе думанья использовать зачаточные движения органов речи. Таким образом, мысли и рождаются на базе языка и закрепляются в нем.

Однако языкознание говорит о единстве

языка и мышления, но одновременно

отрицает их отождествление.

Язык — материален, мышление – идеально, хотя и зависимо от своего материального источника.

Язык и мышление имеют разное строение. Все единицы языка составляют материальную сторону языка, поэтому воспринимаются органами чувств. Материальную сторону языка образуют фонемы и морфемы, которые являются наименьшими единицами языка, обладающими значениями. Составной частью мысли является понятие, суждение, умозаключение. Структура мысли и языка не всегда совпадает. Одно предложение может выражать различные значения. Возьмем, например, предложение:

«Инженер завтра утром уезжает в Москву». В зависимости от постановки логического ударения будет изменяться и значение.

3. Язык и мышление имеют различные назначения. Цель мышления – получение новых знаний, а цель языка – оформить мысли, закрепить знания и передать их.

Иногда, кажется, что мысли возникают

сами по себе, но опыты показали, что при

возникновении мысли у человека намечаются

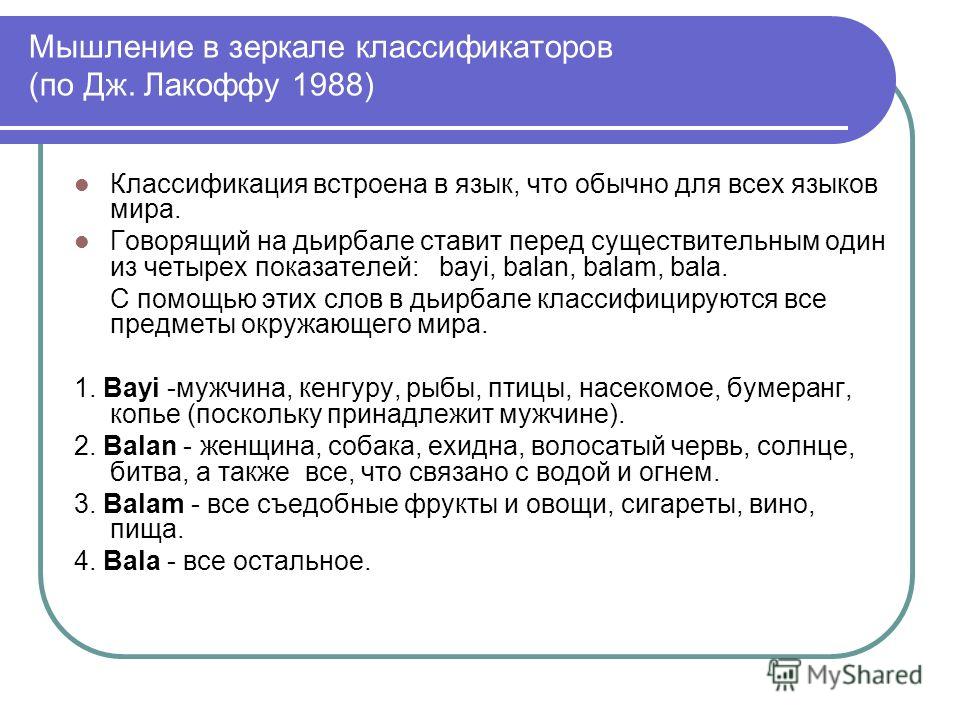

движения артикуляционных органов. Интересна в этой связи теория Сеппер-Уорф,

в основе которой лежит тезис, что мышление

человека определяется тем языком, на

котором он говорит и выйти за эти рамки

нельзя, ведь все представления человека

об окружающем мире даны ему языком.

Интересна в этой связи теория Сеппер-Уорф,

в основе которой лежит тезис, что мышление

человека определяется тем языком, на

котором он говорит и выйти за эти рамки

нельзя, ведь все представления человека

об окружающем мире даны ему языком.

Есть другая гипотеза, согласно которой мышление определяется окружающим материальным миром. Определяющая роль, таким образом, принадлежит окружающему миру. Однако не исключается и активность человеческой мысли. Человек моделирует окружающий внешний мир, то есть отражает своей психикой. Это восприятие находит отражение в языке.

Лекция 3. Теории происхождения языка План лекции:

Звукоподражательная теория

Теория эмоционального происхождения языка и теория междометий

Теория трудовых выкриков

Теория социального договора

Человеческое происхождение языка

Трудовая теория Энгельса

Первоначальная человеческая речь.

Проблема праязыка

Образование языков

Люди давно задумывались над вопросом о происхождении языка. Со времен античности сложилось много теорий происхождения человеческой речи. Познакомимся с основными из них.

1. Звукоподражательная теория

Сторонники этой теории Демокрит, Платон полагали, что слова возникли из стремления «безъязычного человека» к подражанию звукам окружающего его мира – рёву зверей, шуму ветра, крику птиц и т.д. Основанием для таких взглядов являлось то, что во всех языках есть звукоподражательные слова (ономатопеи), как в русском языке слова: ку-ку, гав-гав, дзинь-дзинь и т.п. Но, во-первых, таких слов очень мало. Во-вторых «звукоподражать» можно только звучащему, а в природе есть и «безгласые» — камни, дома, солнце и т.п. В-третьих, для того, чтобы звукоподражать нужно иметь развитый речевой аппарат, чем первобытный человек не мог владеть.

Принципы звукоподражательной

теории попытался обосновать в конце 17

начале 18 века Лейбниц (1646-1716). Великий

немецкий мыслитель рассуждал так:

существуют языки производные, поздние,

и существует язык первичный, «корневой»,

из которого образовывались все последующие

производные язык. По мысли Лейбница,

звукоподражание имело место прежде

всего в корневом языке и лишь в той мере,

в какой «производные языки» развивали

дальше основы корневого языка, они

развивали вместе с тем и принципы

звукоподражания. В той же мере, в какой

производные языки отходили от корневого

языка, их словопроизводство оказывалось

всё менее «естественно звукоподражательным»

и всё более символическим.

Великий

немецкий мыслитель рассуждал так:

существуют языки производные, поздние,

и существует язык первичный, «корневой»,

из которого образовывались все последующие

производные язык. По мысли Лейбница,

звукоподражание имело место прежде

всего в корневом языке и лишь в той мере,

в какой «производные языки» развивали

дальше основы корневого языка, они

развивали вместе с тем и принципы

звукоподражания. В той же мере, в какой

производные языки отходили от корневого

языка, их словопроизводство оказывалось

всё менее «естественно звукоподражательным»

и всё более символическим.

Лейбниц также приписывал

некоторым звукам связь с качеством.

Правда, он считал, что один и тот же звук

может быть связан сразу с несколькими

качествами. Так, звук l, по Лейбницу, может выражать нечто мягкое

(leben жить , lieben любить, liegen лежать), и нечто

совсем другое, например, в словах lion

(лев) lynx (рысь), loup(волк) звук l отнюдь не означает нечто нежное. Здесь,

может быть, обнаруживается связь с

каким-либо другим качеством, а именно

со скоростью, с бегом (Lauf).

Принимая звукоподражание как принцип происхождения языка, как принцип, на основании которого возник «дар речи» у человека, Лейбниц отвергает значение этого принципа для последующего развития языка. Недостатком звукоподражательной теории можно назвать следующий: сторонники этой теории рассматривают язык не как общественное, а как естественное (природное) явление.

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. С. Мельничук

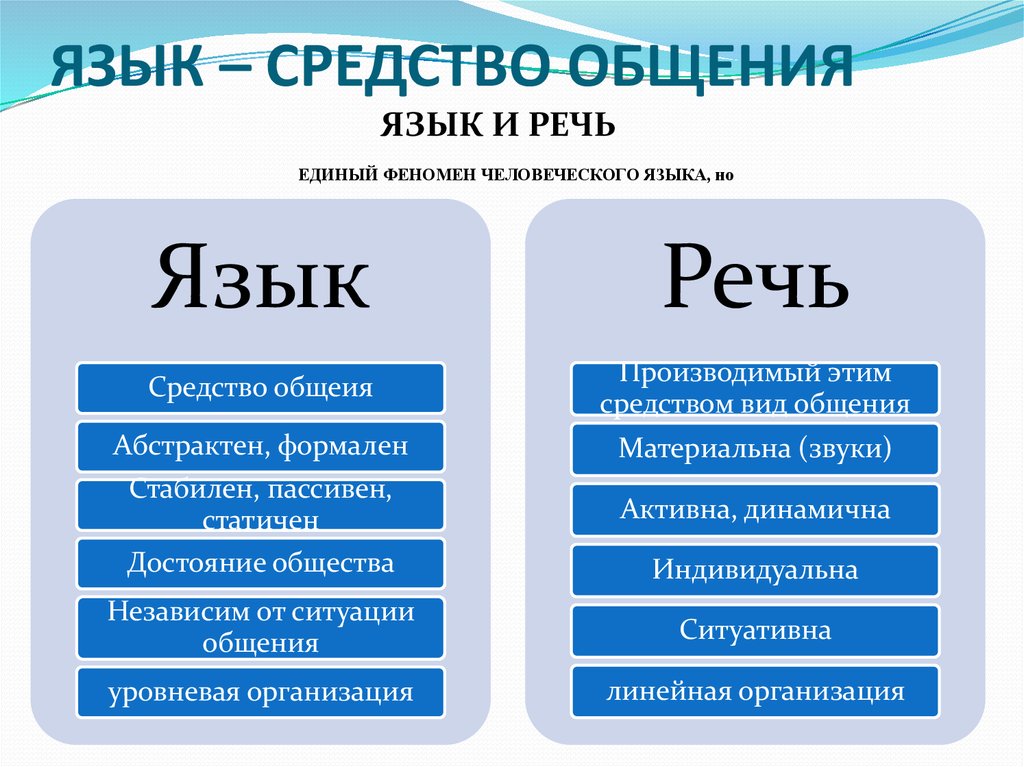

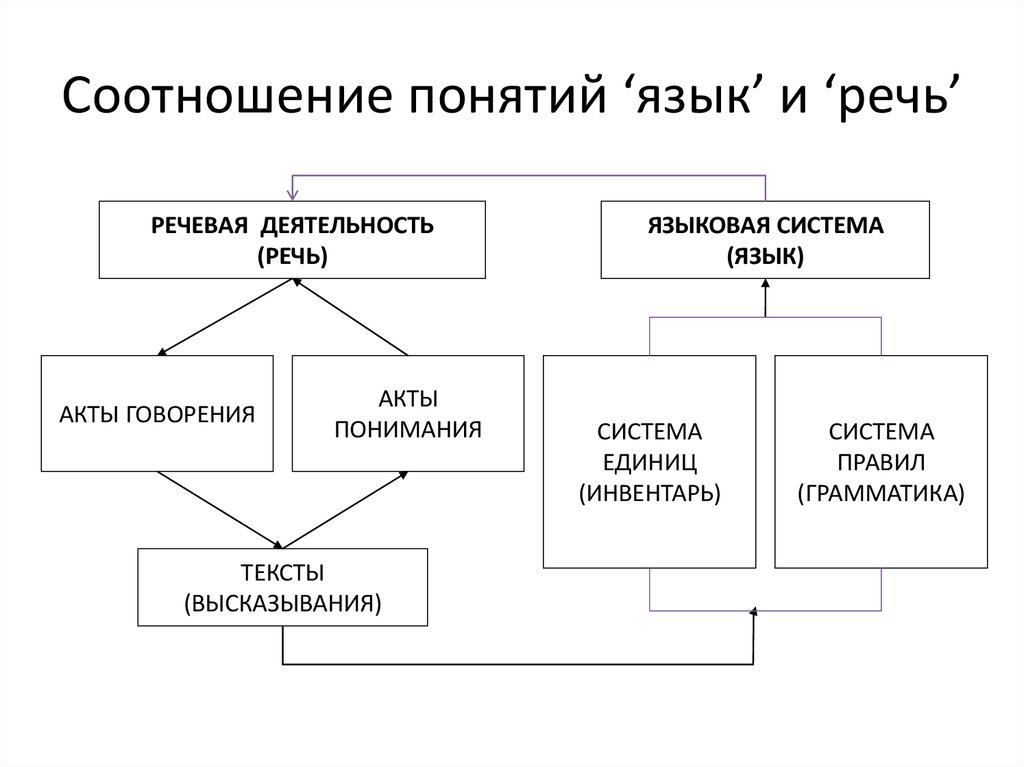

ЯЗЫ́К И МЫШЛЕ́НИЕ, два неразрывно связанных вида общественной деятельности, отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. Мышление – высшая форма активного отражения объективной реальности, целенаправленное, опосредствованное и обобщённое познание существенных связей и отношений предметов и явлений. Язык – знаковая (в своей исходной форме звуковая) деятельность, обеспечивающая материальное оформление мыслей и обмен информацией между членами общества.

Выяснение конкретного характера связи между Я. и м. – одна из центр. проблем теоретич. языкознания и философии языка. В решении этой проблемы обнаруживались глубокие расхождения – от прямого отождествления Я. и м. (Ф. Шлейермахер, И. Г. Гаман) или их чрезмерного сближения с преувеличением роли языка (К. В. фон Гумбольдт, Л. Леви-Брюль; бихевиоризм, неогумбольдтианство, неопозитивизм) до отрицания непосредств. связи между ними (Ф. Э. Бенеке) или, чаще, игнорирования мышления в методике лингвистич. исследования (лингвистич. формализм, дескриптивизм).

Язык является непосредств. материальной опорой только словесно-логич. мышления (в отличие от его практически-действенного и наглядно-образного видов). Как процесс общения между членами общества языковая деятельность лишь в незначит. части случаев (напр., при мышлении вслух в расчёте на восприятие слушателей) совпадает с процессом мышления, обычно же выражается уже сформированная мысль.

Словесно-логич. вид мышления обеспечивается двумя специфич. особенностями языка: естественно не мотивированным, условным характером исторически установившейся связи слов как знаковых единиц с обозначаемыми сущностями и членением речевого потока на относительно ограниченные по объёму, формально размежёванные и внутренне организованные отрезки – предложения. Слова, в отличие от наглядных психич. образов предметов и явлений, не обнаруживают, за исключением звукоподражаний, никаких сходств с чувственно воспринимаемыми особенностями обозначаемых объектов, что позволяет создавать на основе слов и ассоциировать с ними не только обобщённые представления о предметах, но и понятия любой степени абстрактности. Предложения, исторически восходящие к элементарным высказываниям, обусловили выделение в потоке мышления отд. единиц, условно подводимых в логике и психологии под разл. виды суждений и умозаключений. Однако прямого соответствия между единицами мышления и соотносительными с ними единицами языка нет: в одном и том же языке одна мысль или её компоненты (понятия и представления) могут быть оформлены разными предложениями, словами или словосочетаниями, а одни и те же слова могут быть использованы для оформления разных понятий и представлений. Кроме того, служебные слова, указательные и т. п. слова вообще не могут обозначать понятий или представлений, а, напр., побудит., вопросит. и подобные предложения рассчитаны только на выражение волеизъявлений и субъективного отношения говорящих к к.-л. фактам. Многовековой процесс оформления и выражения мыслей посредством языка обусловил развитие в грамматич. строе языков ряда формальных категорий, частично соотносительных с некоторыми категориями мышления; напр.

единиц, условно подводимых в логике и психологии под разл. виды суждений и умозаключений. Однако прямого соответствия между единицами мышления и соотносительными с ними единицами языка нет: в одном и том же языке одна мысль или её компоненты (понятия и представления) могут быть оформлены разными предложениями, словами или словосочетаниями, а одни и те же слова могут быть использованы для оформления разных понятий и представлений. Кроме того, служебные слова, указательные и т. п. слова вообще не могут обозначать понятий или представлений, а, напр., побудит., вопросит. и подобные предложения рассчитаны только на выражение волеизъявлений и субъективного отношения говорящих к к.-л. фактам. Многовековой процесс оформления и выражения мыслей посредством языка обусловил развитие в грамматич. строе языков ряда формальных категорий, частично соотносительных с некоторыми категориями мышления; напр. , подлежащее, сказуемое, дополнение и определение приближённо соответствуют смысловым категориям субъекта, предиката, объекта и атрибута; формальные категории существительного, глагола, прилагательного, числительного и грамматич. категория числа приближённо соответствуют смысловым категориям предмета или явления, процесса (в т. ч. действия или состояния), качества и количества; формальные категории союзов, предлогов, падежей и грамматич. времён приближённо соответствуют смысловым категориям связи, отношения, времени и т. д. Общие категории мышления сформировались как прямой результат развития самого мышления, а формальные категории языка – как результат не контролируемого мышлением длительного стихийного процесса обобщения языковых форм, использовавшихся для образования и выражения мыслей. Вместе с тем в грамматич.

, подлежащее, сказуемое, дополнение и определение приближённо соответствуют смысловым категориям субъекта, предиката, объекта и атрибута; формальные категории существительного, глагола, прилагательного, числительного и грамматич. категория числа приближённо соответствуют смысловым категориям предмета или явления, процесса (в т. ч. действия или состояния), качества и количества; формальные категории союзов, предлогов, падежей и грамматич. времён приближённо соответствуют смысловым категориям связи, отношения, времени и т. д. Общие категории мышления сформировались как прямой результат развития самого мышления, а формальные категории языка – как результат не контролируемого мышлением длительного стихийного процесса обобщения языковых форм, использовавшихся для образования и выражения мыслей. Вместе с тем в грамматич. строе языков развиваются обязательные для определённых частей речи и конструкций предложения формальные категории, не имеющие к.-л. соответствия категориям мышления или соответствующие к.-л. факультативным его категориям (категория грамматич. рода, определённости-неопределённости категория, категория вида глагола и др.). Др. категории (напр., категория модальности) отражают субъективное отношение говорящего к содержанию высказывания. Третьи (напр., категория лица) обозначают типичные условия устного языкового общения и характеризуют язык не со стороны его мыслительной, а со стороны коммуникативной функции. Грамматич. семантика таких категорий (рода, вида и т. п.) говорящими не осознаётся и в конкретное содержание мысли практически не включается. Если между семантикой грамматич. категории и конкретным содержанием оформляемой мысли возникает противоречие (напр.

строе языков развиваются обязательные для определённых частей речи и конструкций предложения формальные категории, не имеющие к.-л. соответствия категориям мышления или соответствующие к.-л. факультативным его категориям (категория грамматич. рода, определённости-неопределённости категория, категория вида глагола и др.). Др. категории (напр., категория модальности) отражают субъективное отношение говорящего к содержанию высказывания. Третьи (напр., категория лица) обозначают типичные условия устного языкового общения и характеризуют язык не со стороны его мыслительной, а со стороны коммуникативной функции. Грамматич. семантика таких категорий (рода, вида и т. п.) говорящими не осознаётся и в конкретное содержание мысли практически не включается. Если между семантикой грамматич. категории и конкретным содержанием оформляемой мысли возникает противоречие (напр. , при несоответствии грамматич. подлежащего субъекту мысли), в языке изыскиваются др. средства для адекватной передачи соответствующего компонента содержания (напр., интонация). Поэтому свойственные разл. языкам семантич. особенности грамматических категорий не вносят существенных межъязыковых различий в содержание оформляемых при их помощи мыслей об одних и тех же объективных сущностях.

, при несоответствии грамматич. подлежащего субъекту мысли), в языке изыскиваются др. средства для адекватной передачи соответствующего компонента содержания (напр., интонация). Поэтому свойственные разл. языкам семантич. особенности грамматических категорий не вносят существенных межъязыковых различий в содержание оформляемых при их помощи мыслей об одних и тех же объективных сущностях.

Язык и мышление | Лингвистическое общество Америки

Бернар Комри

Никто не будет спорить с утверждением, что язык и мышление взаимодействуют многими важными способами. Однако существуют большие разногласия по поводу утверждения о том, что каждый конкретный язык по-своему влияет на мысли и действия его носителей. С одной стороны, любого, кто выучил более одного языка, поражает множество способов, которыми языки отличаются друг от друга. Но, с другой стороны, мы ожидаем, что у людей повсюду будут одинаковые способы восприятия мира.

Сравнение разных языков может привести к тому, что вы обратите внимание на «универсалии» — то, чем все языки похожи, и на «особенности» — то, чем каждый отдельный язык или тип языка является особенным, даже уникальным . Лингвисты и другие социологи, интересующиеся универсалиями, сформулировали теории для описания и объяснения человеческого языка и человеческого языкового поведения в общих чертах как видоспецифичных способностей человека. Однако идея о том, что разные языки могут по-разному влиять на мышление, присутствовала во многих культурах и породила множество философских трактатов. Поскольку очень трудно определить влияние определенного языка на конкретный образ мыслей, этот вопрос остается нерешенным. Оно входит в моду и выходит из нее и часто требует значительных усилий для ее поддержки или опровержения.

Относительность и детерминизм

В этой области необходимо столкнуться с двумя проблемами: лингвистической относительностью и лингвистическим детерминизмом. Относительность легко доказать. Чтобы говорить на любом языке, вы должны обращать внимание на значения, которые грамматически обозначены в этом языке. Например, в английском языке необходимо выделить глагол для обозначения времени наступления события, о котором вы говорите: It’s raining; Шел дождь; и так далее. Однако по-турецки невозможно просто сказать: «Прошлой ночью шел дождь». Этот язык, как и многие языки американских индейцев, имеет более одного прошедшего времени, в зависимости от источника знаний о событии. В турецком языке есть два прошедших времени: одно для сообщения о непосредственном опыте, а другое для сообщения о событиях, о которых вы знаете только по слухам. Таким образом, если прошлой ночью вы были под дождем, вы скажете: «Прошлой ночью шел дождь», используя форму прошедшего времени, которая указывает на то, что вы были свидетелем дождя; но если вы просыпаетесь утром и видите мокрую улицу и сад, вы обязаны использовать другую форму прошедшего времени — ту, которая указывает на то, что вы не были свидетелем самого дождя.

Относительность легко доказать. Чтобы говорить на любом языке, вы должны обращать внимание на значения, которые грамматически обозначены в этом языке. Например, в английском языке необходимо выделить глагол для обозначения времени наступления события, о котором вы говорите: It’s raining; Шел дождь; и так далее. Однако по-турецки невозможно просто сказать: «Прошлой ночью шел дождь». Этот язык, как и многие языки американских индейцев, имеет более одного прошедшего времени, в зависимости от источника знаний о событии. В турецком языке есть два прошедших времени: одно для сообщения о непосредственном опыте, а другое для сообщения о событиях, о которых вы знаете только по слухам. Таким образом, если прошлой ночью вы были под дождем, вы скажете: «Прошлой ночью шел дождь», используя форму прошедшего времени, которая указывает на то, что вы были свидетелем дождя; но если вы просыпаетесь утром и видите мокрую улицу и сад, вы обязаны использовать другую форму прошедшего времени — ту, которая указывает на то, что вы не были свидетелем самого дождя.

Различия такого рода веками привлекали внимание лингвистов и антропологов. Они сообщили о сотнях фактов об «экзотических» языках, таких как глаголы, которые отмечены или выбраны в соответствии с формой предмета, с которым берутся в руки (навахо), или относительным возрастом говорящего и слушающего (корейский). Такие факты льют воду на мельницу лингвистической относительности. И действительно, их довольно легко найти и в «неэкзотических» языках. Приведу факт об английском языке, который хорошо известен лингвистам: неуместно говорить, что Ричард Никсон работал в Вашингтоне, но совершенно нормально говорить, что Джеральд Форд работал в Вашингтоне. Почему? Английский язык ограничивает настоящее совершенное время («работает») утверждениями о живых людях. Экзотика!

Сторонники лингвистического детерминизма утверждают, что такие различия между языками влияют на то, как люди думают — возможно, на то, как организованы целые культуры. Среди самых сильных утверждений этой позиции были заявления Бенджамина Ли Уорфа и его учителя Эдварда Сепира в первой половине этого века — отсюда и название «гипотеза Сепира-Уорфа» для теории лингвистической относительности и детерминизма. Уорф предположил: «Мы разрезаем природу, организуем ее в понятия и приписываем значения, как мы это делаем, главным образом потому, что мы являемся участниками соглашения об организации ее таким образом — соглашения, которое действует во всем нашем речевом сообществе и кодифицировано в паттернах. нашего языка» (Уорф, 1940; в Carroll, 1956, стр. 213-4). И, по словам Сепира: «Люди… в значительной степени зависят от особого языка, который стал средством выражения для их общества. …Дело в том, что «реальный мир» в значительной степени бессознательно строится на языковых привычках группы» (Sapir, 1929; у Manlbaum, 1958, стр. 162).

Уорф предположил: «Мы разрезаем природу, организуем ее в понятия и приписываем значения, как мы это делаем, главным образом потому, что мы являемся участниками соглашения об организации ее таким образом — соглашения, которое действует во всем нашем речевом сообществе и кодифицировано в паттернах. нашего языка» (Уорф, 1940; в Carroll, 1956, стр. 213-4). И, по словам Сепира: «Люди… в значительной степени зависят от особого языка, который стал средством выражения для их общества. …Дело в том, что «реальный мир» в значительной степени бессознательно строится на языковых привычках группы» (Sapir, 1929; у Manlbaum, 1958, стр. 162).

Изучение языка и мышления

Как можно обосновать такие смелые заявления, кроме изучения отдельных языков? Если отнестись к этой гипотезе серьезно, можно будет показать, что турки более чувствительны к свидетельствам, чем американцы, но американцы лучше осведомлены о смерти, чем турки. Ясно, что гипотеза не может быть поддержана на таком высоком уровне. Скорее, психологи-экспериментаторы и когнитивные антропологи стремились найти небольшие различия в контролируемых задачах между носителями разных языков. Может быть, например, навахо несколько более чувствительны к форме объектов.

Скорее, психологи-экспериментаторы и когнитивные антропологи стремились найти небольшие различия в контролируемых задачах между носителями разных языков. Может быть, например, навахо несколько более чувствительны к форме объектов.

Результаты неоднозначны. В большинстве случаев человеческая мысль и действие переопределяются множеством причин, поэтому структура языка может не играть центральной причинной роли. Лингвистический детерминизм лучше всего можно продемонстрировать в ситуациях, когда язык является основным средством привлечения внимания людей к определенному аспекту опыта. Например, если вы регулярно говорите на языке, в котором вы должны выбрать форму обращения от второго лица (вы), которая указывает на ваше социальное отношение к собеседнику, например, испанский tu («вы» для друзей и семьи, а также для тех, кто находится в подчиненном социальном положении) vs. usted («вы» для тех, кто находится выше по социальному статусу или для тех, с кем у вас нет близких отношений) или французский tu vs. vous — вы должны классифицировать каждого человека, с которым вы разговариваете, с точки зрения соответствующих социальных параметров. (В качестве мысленного эксперимента лингвистического детерминизма подумайте о категоризации социальных отношений, которые должны были бы быть сделаны, если бы испанский язык стал общим языком в Соединенных Штатах.)

vous — вы должны классифицировать каждого человека, с которым вы разговариваете, с точки зрения соответствующих социальных параметров. (В качестве мысленного эксперимента лингвистического детерминизма подумайте о категоризации социальных отношений, которые должны были бы быть сделаны, если бы испанский язык стал общим языком в Соединенных Штатах.)

Помимо мысленных экспериментов, некоторые из наиболее убедительных исследований, демонстрирующих некоторую степень лингвистического детерминизма, проводятся под руководством Стивена С. Левинсона в Институте психолингвистики Макса Планка в Неймегене, Нидерланды. Левинсон и его сотрудники проводят различие между языками, описывающими пространственные отношения с точки зрения тела (например, английское «право/лево», «спереди/назад»), и языками, ориентированными на фиксированные точки в окружающей среде (например, «север/юг/восток/ запад» на некоторых языках коренных народов Австралии). В языке второго типа можно было бы сослаться, например, на «ваше северное плечо» или «бутылку на западном конце стола»; рассказывая о прошедшем событии, нужно было бы помнить, как действия связаны с направлениями компаса. Таким образом, чтобы говорить на этом типе языка, вы всегда должны знать, где вы находитесь по отношению к сторонам света, независимо от того, говорите вы или нет. И группа Левинсона показала в обширных кросс-лингвистических и кросс-культурных исследованиях, что это действительно так.

Таким образом, чтобы говорить на этом типе языка, вы всегда должны знать, где вы находитесь по отношению к сторонам света, независимо от того, говорите вы или нет. И группа Левинсона показала в обширных кросс-лингвистических и кросс-культурных исследованиях, что это действительно так.

Необходимо провести гораздо больше исследований, но маловероятно, что гипотеза Сепира-Уорфа будет поддержана в приведенной выше сильной форме. Во-первых, язык является лишь одним из факторов, влияющих на познание и поведение. Во-вторых, если бы гипотеза Сепира-Уорфа была действительно верна, изучение второго языка и перевод были бы намного сложнее, чем сейчас. Однако из-за повсеместного распространения языка и из-за того, что мы всегда должны принимать когнитивные решения во время разговора, более слабые версии гипотезы будут по-прежнему привлекать внимание ученых. (Для оживления дебатов по многим из этих вопросов, с большим количеством новых данных из нескольких областей, прочитайте Gumperz and Levinson 1996. )

)

Рекомендуемая литература

Гумперц Дж. Дж. и Левинсон С. К. 1996. Переосмысление лингвистической относительности. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.

Люси, Джон А. 1992. Языковое разнообразие и мышление: переформулировка гипотезы лингвистической относительности. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.

Сапир, Э. 1929. «Статус языкознания как науки». Язык 5 . 207-14. Перепечатано в Избранные произведения Эдварда Сепира о языке, культуре и личности , изд. Д. Г. Мандельбаум, 160–6. Беркли: Калифорнийский университет Press.

Уорф, Б.Л. 1940. «Наука и лингвистика». Technology Review 42 : 227-31, 247-8. Перепечатано в книге «Язык, мысль и реальность: Избранные сочинения Бенджамина Ли Уорфа », изд. Дж. Б. Кэрролл, 207-19. Кембридж, Массачусетс: The Technology Press Массачусетского технологического института / Нью-Йорк: Wiley. 1956.

Язык и мышление: отношения и теории

Можем ли мы думать о чем-то, не зная его названия? Изменяет ли язык, на котором мы говорим, то, как мы видим мир? Отношения между мыслью и языком могут быть сложными. Психологи часто придают разную степень важности роли языка в развитии познания и наоборот. В этом объяснении мы сравним, как различные теории концептуализируют эту связь.

Язык и мышление имеют сложные отношения, freepik.com

- Сначала мы обсудим язык и мышление в психологии.

- Мы углубимся в отношения между языком и мышлением, выделяя теории языка и мышления по мере продвижения.

- Наконец, мы обсудим некоторых известных теоретиков, занимавшихся вопросами отношений между языком и мышлением, а именно Пиаже, Хомского и Выготского, а также рассмотрим гипотезу Сепира-Уорфа.

Психология языка и мышления

Язык является одной из систем, с помощью которых мы общаемся, и обычно он включает в себя общение с помощью звуков и письменное общение с использованием символов, но также может вовлекать наши тела (язык тела, то, как мы улыбаемся). , двигаться и приближаться к людям — все это формы для интерпретации в языковой игре).

, двигаться и приближаться к людям — все это формы для интерпретации в языковой игре).

Язык часто тесно связан с культурой, в которой он используется, и отражает культурно значимые идеи.

Во многих языках есть слова, которых вообще нет в других.

Например, в английском языке нет эквивалента немецкому слову schadenfreude, обозначающему удовольствие, вызванное наблюдением за невзгодами другого человека.

Поскольку мы также склонны думать с помощью языка, Сепир-Уорф предположил, что язык, который мы используем, влияет на то, как мы видим и думаем о мире. Однако Пиаже подчеркивает, что дети развивают схемы до того, как они способны говорить, предполагая, что когнитивные процессы не зависят от языка.

Связь между языком и мыслью

Различные теории предлагают разные отношения между языком и мыслью. Теория когнитивного развития Пиаже утверждает, что способность детей использовать язык и содержание их речи зависит от стадии их когнитивного развития.

Напротив, гипотеза Сепира-Уорфа предполагает, что язык, который мы используем для общения, определяет то, как мы думаем об окружающем нас мире, влияя на когнитивные процессы, такие как память и восприятие.

Теории языка и мышления

Две основные теории, представляющие различные точки зрения на язык и мышление, о которых вам следует знать, это теория Пиаже и гипотеза Сепира-Уорфа.

Поэтапная теория когнитивного развития Пиаже

Согласно теории Пиаже, язык предшествует мысли и зависит от нее. Прежде чем дети смогут правильно использовать слова, им необходимо сначала развить понимание понятий, стоящих за ними.

Это происходит посредством разработки схем, процесса, который предшествует развитию языка.

Схемы относятся к ментальным структурам, определяющим поведение и ожидания детей.

Согласно этой точке зрения, чтобы сообщить о своей неприязни к брокколи, ребенок должен сначала разработать схему того, что она ему не нравится. Разработав схему и ожидания относительно вкуса брокколи, ребенок может выразить свое неприятие.

Разработав схему и ожидания относительно вкуса брокколи, ребенок может выразить свое неприятие.

Детей можно научить таким фразам, как «не брокколи», еще до того, как они увидят или попробуют ее, но они не смогут использовать ее осмысленно, пока не поймут, что означает эта фраза.

Уровень когнитивного развития ребенка также ограничивает его способность осмысленно общаться. Таким образом, язык зависит от мыслей.

Например, ребенок, который еще не способен мысленно представить точку зрения другого человека, не сможет говорить об этом или объяснять ее, когда разговаривает с другими.

Давайте посмотрим, как языковые способности ребенка соответствуют стадии его когнитивного развития.

| Стадия развития | Возраст | Речевое развитие |

| Сенсомоторная стадия — дети исследуют мир с помощью своих чувств и двигательных движений. | 0–2 года | Дети способны имитировать звуки и озвучивать свои требования. |

| Дооперационный этап — дети начинают мыслить символически, формируют идеи и мысленно представляют образы. Дети могут быть не в состоянии рассуждать логически и видеть дальше своей эгоцентрической точки зрения. | 2-7 лет | Дети начинают использовать частную речь, что, по мнению Пиаже, отражает их эгоцентризм. Им по-прежнему не хватает способности поддерживать двусторонний разговор и принимать точку зрения другого человека, с которым они общаются. |

| Конкретно-операционный этап — дети начинают распознавать точки зрения других, но могут по-прежнему бороться с некоторыми логическими рассуждениями и абстрактными идеями. | 7-11 лет | Дети начинают принимать точку зрения других в разговоре. Разговоры, в которые они вовлечены, ограничиваются обсуждением конкретных вещей. Дети узнают, как события расположены во времени и пространстве. |

Формальный рабочий этап — дети способны рассуждать гипотетически и логически, мыслить абстрактно и систематически решать проблемы. | 12+ лет | Дети могут обсуждать абстрактные идеи и видеть разные точки зрения. |

Оценка теорий языка и мышления

Хотя теория Пиаже кажется осмысленной и имеет некоторую внешнюю достоверность , ей обычно не хватает эмпирической поддержки . Это связано с трудностями изучения когнитивных и мыслительных процессов, таких как развитие схемы, у доязыковых детей.

Концепция универсальных стадий когнитивного развития также подвергалась широкой критике. Некоторые исследования показали, что дети могут достичь многих из этих вех развития раньше, чем предполагал Пиаже.

Различия в когнитивном развитии также были обнаружены в разных культурах, что позволяет предположить, что идея Пиаже о когнитивном развитии была культурно предвзятой (Mangan, 19).78).

Гипотеза Сепира-Уорфа

Основная идея гипотезы Сепира-Уорфа заключается в том, что наш родной язык влияет на то, как мы думаем о мире. Слова, которые мы используем для создания рассказов о мире, влияют на то, как мы представляем его внутренне.

Слова, которые мы используем для создания рассказов о мире, влияют на то, как мы представляем его внутренне.

Согласно этой точке зрения, мы можем удерживать в уме только те понятия, которые можем назвать. Гипотеза Сепира-Уорфа поддерживает идею лингвистического детерминизма.

Лингвистический детерминизм — это идея о том, что язык, который мы используем, определяет и ограничивает наши представления о мире. Более слабая версия гипотезы Сепира-Уорфа получила название лингвистическая относительность , эта идея предполагает, что, хотя язык не может полностью определять наши мысли, он может в некоторой степени влиять на них.

Уорф подкрепил свои утверждения исследованиями культур коренных американцев. Он предположил, что различия в языке могут изменить то, как культура понимает концепцию времени или как она воспринимает природные явления.

Уорф утверждал, что индейской культуре хопи не хватает понимания концепции времени. Он объяснил это отсутствием в их языке терминологии, помещающей события во времени. Согласно его теории, отсутствие лингвистического выражения времени изменило то, как эта культура думала о времени и понимала его.

Он объяснил это отсутствием в их языке терминологии, помещающей события во времени. Согласно его теории, отсутствие лингвистического выражения времени изменило то, как эта культура думала о времени и понимала его.

Он также указал на тот факт, что в языке инуитов гораздо больше слов для обозначения снега, чем в английском языке, предполагая, что культура инуитов воспринимает снег иначе, чем европейцы, и способна различать разные типы снега.

Оценка гипотезы Сепира-Уорфа

Первоначальные примеры в поддержку гипотезы Сепира-Уорфа были опровергнуты. Было обнаружено, что язык хопи действительно имеет способ выражения времени. Более того, количество инуитских слов для обозначения снега, как было показано Уорфом, сильно преувеличено, поскольку истинное число составляет около 4.

Однако более поздние психолингвистические исследования обнаружили некоторые свидетельства различий в памяти и восприятии у носителей разных языков, что подтверждает лингвистический релятивизм.

Исследования показали, что наш родной язык может влиять на то, как мы помним прошлые события, а также на то, насколько хорошо мы различаем цвета.

Fausey and Broditsky (2011) исследовали память о преднамеренных и случайных событиях у носителей английского и испанского языков. Обе группы одинаково хорошо запомнили человека, ответственного за преднамеренные действия. Однако носители английского языка гораздо лучше помнят агента, стоящего за случайным действием, по сравнению с носителями испанского языка.

Различие в памяти, обнаруженное в исследовании Fausey and Broditsky (2011), объяснялось лингвистическими различиями между английским и испанским языками. В испанском языке несчастные случаи обычно описываются неагентным языком. Например, носители испанского языка будут использовать выражение «Сломалась ручка» вместо «Человек сломал ручку», чтобы описать случайную поломку ручки.

Winawer et al. (2006) исследовали способность носителей английского и русского языков различать разные оттенки синего. Различные оттенки имеют разные названия в русском языке, но не в английском языке.

Различные оттенки имеют разные названия в русском языке, но не в английском языке.

Русскоязычные намного лучше различали цвета. Этот эффект был приписан тому, как русский язык классифицирует оттенки синего.

Память и язык могут формировать то, как мы интерпретируем мир, freepik.com

Другие теории языка и мышления

Другие концепции развития языка включают теории Хомского и Выготского. Хомский сосредотачивается на том, как дети приобретают лингвистические способности в таком юном возрасте. Теория Выготского подчеркивает, как язык способствует дальнейшему когнитивному развитию детей.

Язык и мышление Хомский

Хомский предположил, что овладение языком является врожденной способностью. Дети уже рождаются со способностью усваивать правила, управляющие языками. Грамматические правила являются общими для всех языков, даже если они могут различаться между ними.

Врожденная способность усваивать грамматические структуры языка позволяет детям быстро выучить язык, даже на основе ограниченной лингвистической информации, которую они получают в младенчестве.

Язык и Мысль Выготского

Согласно социокультурной теории когнитивного развития Выготского, в раннем развитии речь и мышление независимы. Два процесса сливаются, когда речь интериоризируется. В теории Выготского язык рассматривается как культурный инструмент, играющий ключевую роль в развитии.

Во-первых, словесное руководство со стороны взрослых способствует обучению и развитию детей. Язык позволяет взрослым делиться своими знаниями и общаться с ребенком.

Во-вторых, когда язык становится интериоризированным и развивается во внутреннюю речь, это позволяет детям направлять себя при принятии решений, решении проблем или регулировании своего поведения.

Язык и мышление – основные выводы

- Теория Пиаже предполагает, что в процессе развития языку предшествует мышление. Более того, способность детей использовать язык ограничена их стадией когнитивного развития.

- Гипотеза Сепира-Уорфа предполагает, что язык, который мы используем, определяет то, как мы думаем об окружающем нас мире, влияя на когнитивные процессы, такие как память и восприятие.