Что такое детский инфантилизм? — Сайт детского сада №422 «Лорик»

Очень скоро наши любимые дети покинут родной детский сад и шагнут во взрослую школьную жизнь . Радостно за тех ребят, которые уже сейчас психологически готовы к этому нелёгкому шагу . Но как помочь тем, кто никак не хочет взрослеть. Для кого своё «хочу» превыше чем необходимое «надо». Давайте постараемся понять причины происходящего и узнать пути решения данного вопроса.

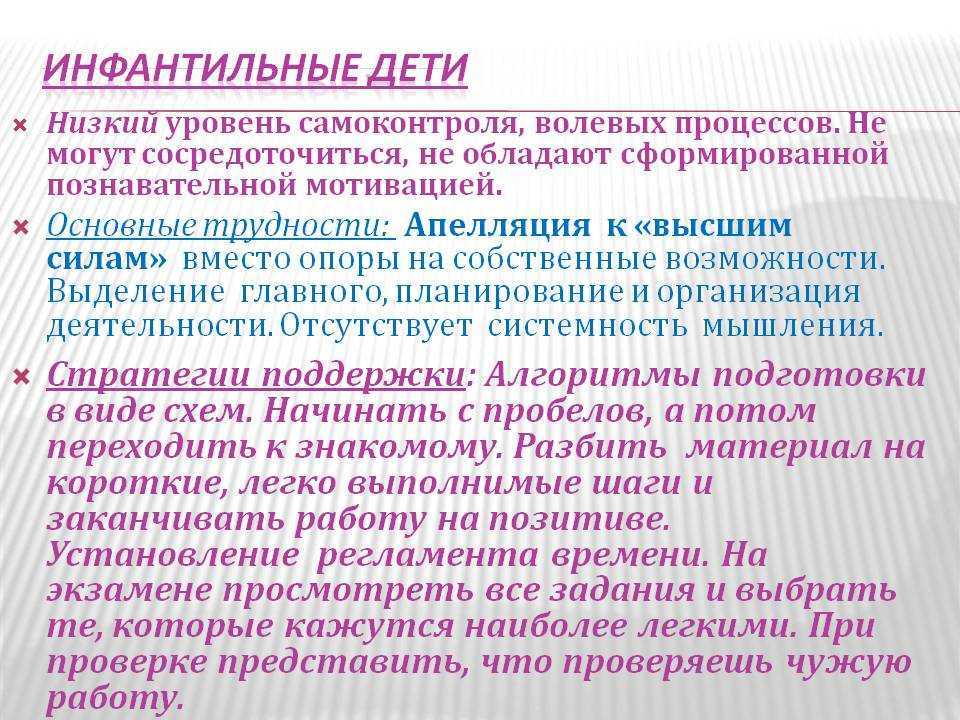

Детская инфантильность – это эмоциональная незрелость, а не задержка умственного развития: дети осваивают речь в обычные сроки, задают вопросы, нормально рисуют, читают, считают, психически активны и даже бойки.

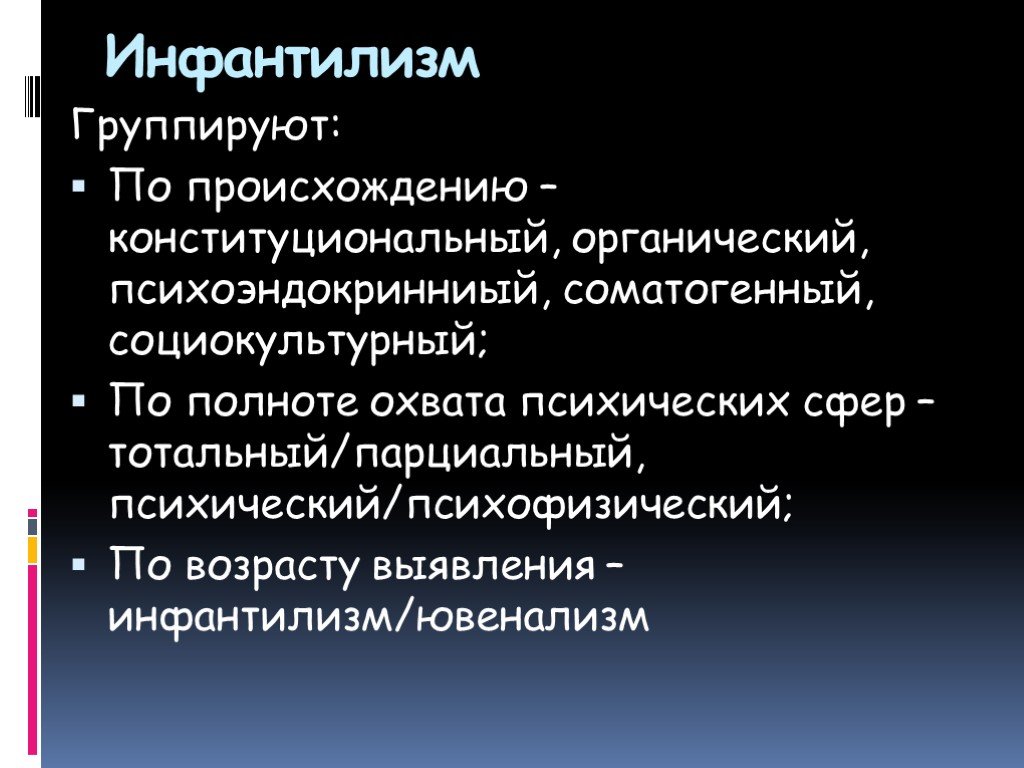

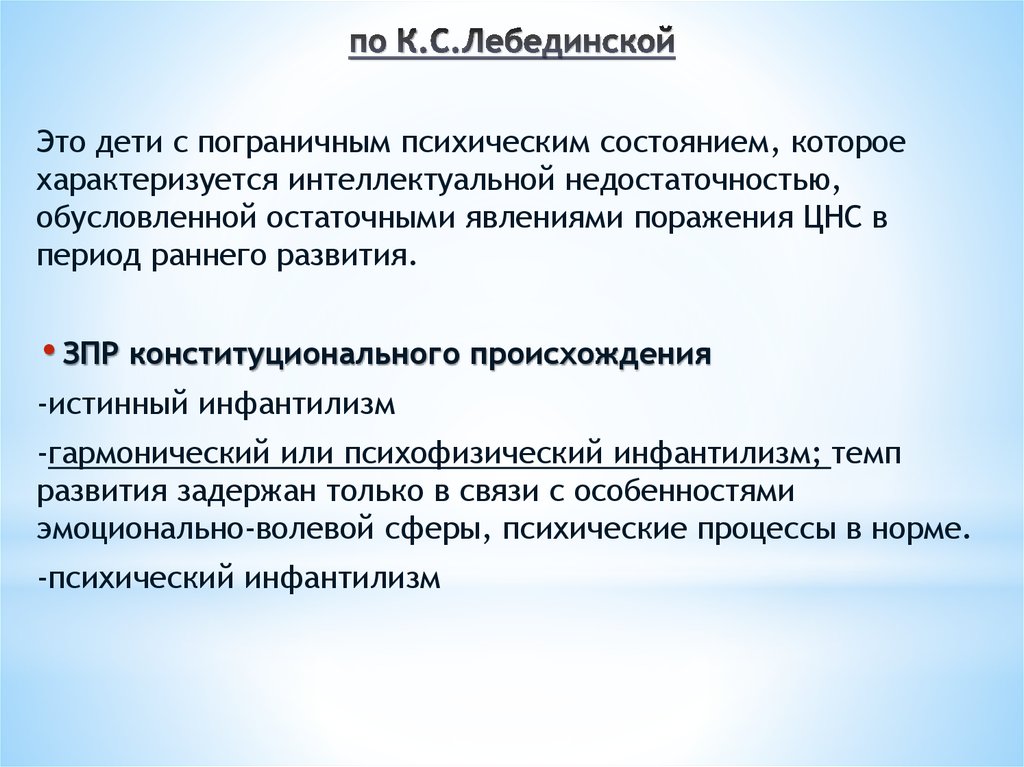

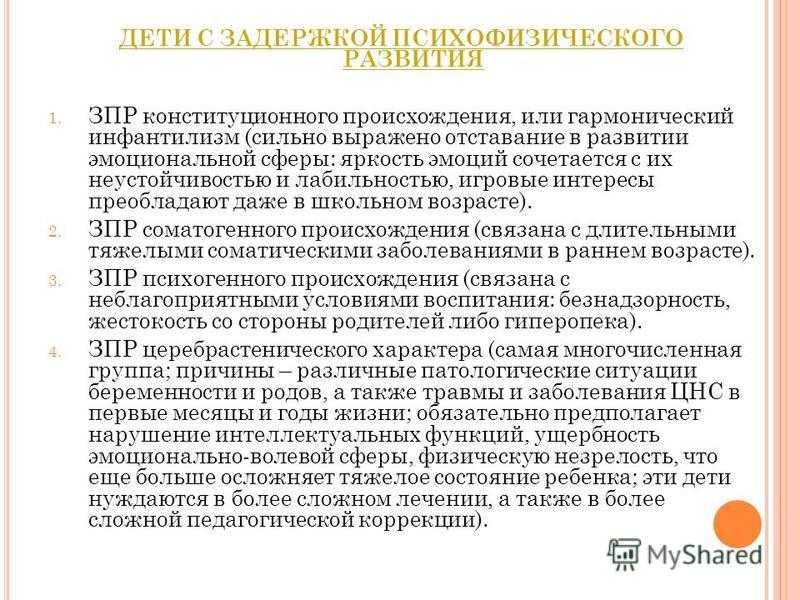

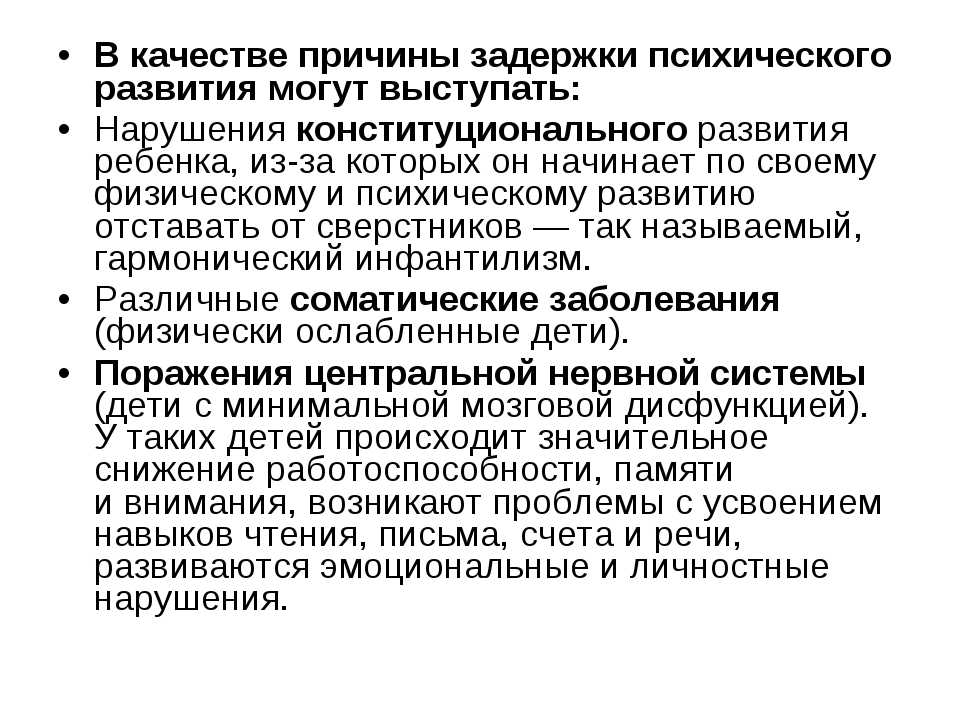

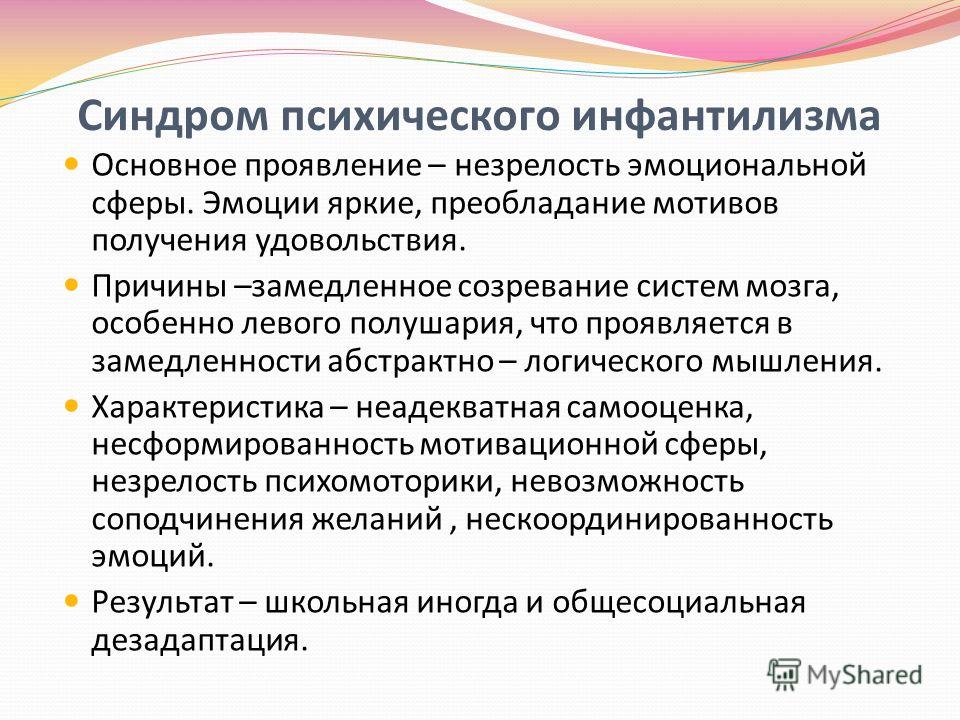

Психологический инфантилизм первого типа (по В.В. Ковалеву) базируется на задержке развития лобных долей головного мозга, обусловленной описанными объективными факторами и неправильным воспитанием. В результате у ребенка задерживается формирование понимания норм поведения и общения, выработка понятий «нельзя» и «надо», чувства дистанции в отношениях со взрослыми. Он не способен верно оценивать ситуацию, менять поведение в соответствии с ее требованиями, а также предвидеть развитие событий и, стало быть, возможные опасности и угрозы.

Он не способен верно оценивать ситуацию, менять поведение в соответствии с ее требованиями, а также предвидеть развитие событий и, стало быть, возможные опасности и угрозы.

Такие дети отличаются от других своей наивностью, неприспособленностью, их поведение не соответствует возрасту. Часто они действуют неосмотрительно, неосторожно, не представляя, что кто-то может их обидеть. Вместе с тем инфантильные дети способны к оригинальному мышлению, чувствуют художественную красоту, музыку.

Дети с простой формой психического инфантилизма по поведению оцениваются младше своего истинного возраста на 1-2 года. Психически инфантильный ребенок очень жизнерадостен, эмоционален, но «не по возрасту» — ребенок 4-5 – ти лет напоминает 2-3 –летнего. Он готов играть и веселиться бесконечно и призывает домашних играть и веселиться с ним.

Инфантильный ребенок будет теребить бабушку, упрашивая почитать ему или поиграть в игрушки, даже если бабушка расстроена или нездорова, и это заметно. Их детскость подкупает взрослых. Вся семья любуется «малышкой» или «нашим мальчиком» до тех пор, пока необходимость их адаптации в детском саду или в первом классе школы не отрезвляет родителей, побуждая проконсультировать ребенка у психиатра. Их младенчество слишком затянулось. И инфантильные дети не хотят взрослеть, для них будущее как бы не существует, они «задержались» в настоящем.

Вся семья любуется «малышкой» или «нашим мальчиком» до тех пор, пока необходимость их адаптации в детском саду или в первом классе школы не отрезвляет родителей, побуждая проконсультировать ребенка у психиатра. Их младенчество слишком затянулось. И инфантильные дети не хотят взрослеть, для них будущее как бы не существует, они «задержались» в настоящем.

Такие дети крайне не состоятельны и ничего не умеют, потому что все, что требует навыков, усилий, делалось и делается за них. Они не желают самостоятельно одеваться и есть, просятся «на ручки»… Видимо, семья в свое время поощряла такое поведение!

И вот результат: инфантильному ребенку пора идти в школу, а он не готов к ней. Но ребенку исполняется шесть, а потом семь лет, и в школу все-таки приходится идти. Инфантильный ребенок сталкивается с самостоятельными детьми своего возраста и вначале удивляется, а потом огорчается – тяжко, до истерического невроза. Инфантильный ребенок уже готов стать трудным.

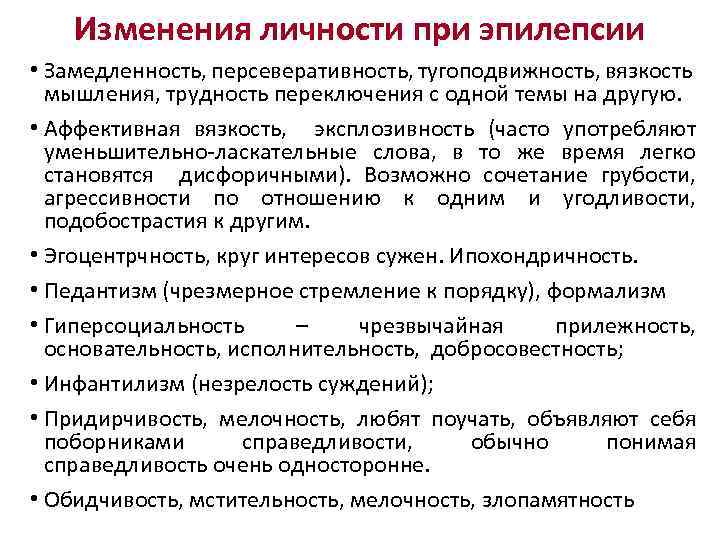

На языке медиков это звучит примерно так: «Детская инфантильность может сменяться личностной дисгармонией и завершаться психопатией истероидного типа».

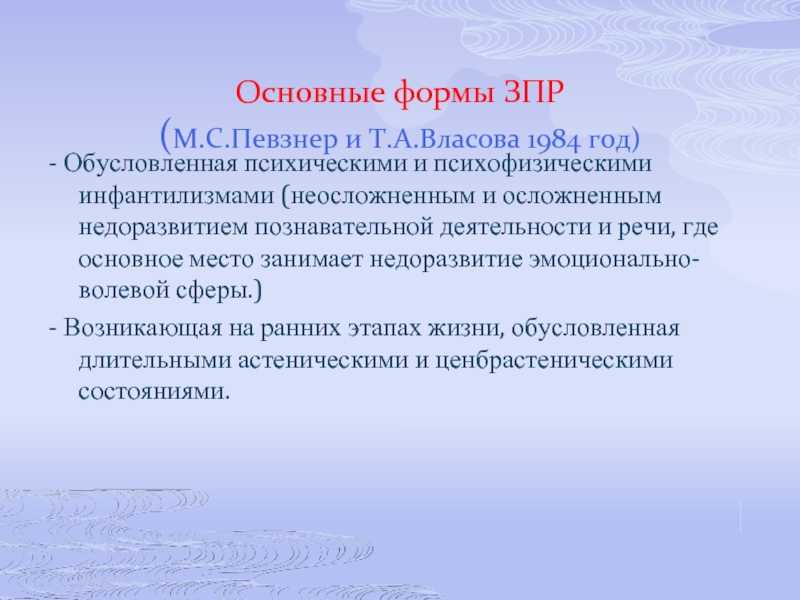

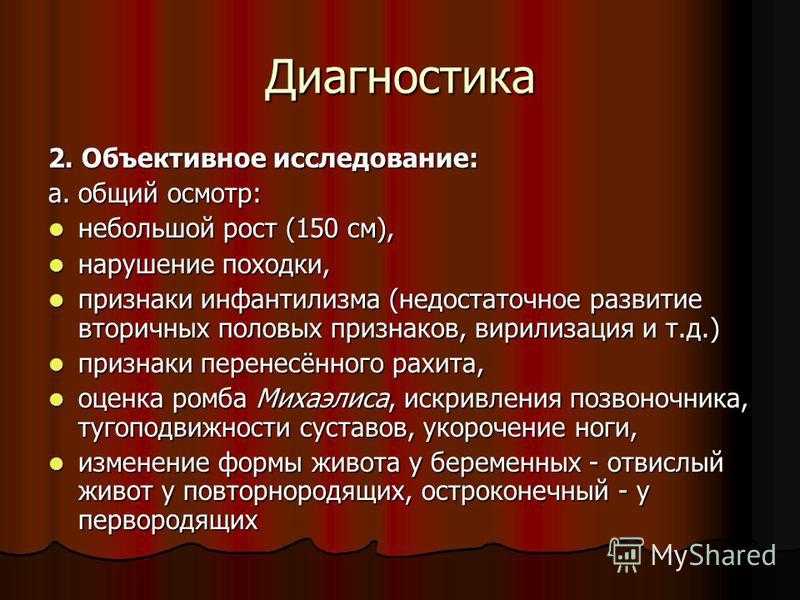

Незрелость во втором варианте психического инфантилизма (гармонический инфантилизм, по Г.Е. Сухаревой) касается не только психического, но и физического развития.

Ребенок не только ведет себя несоответственно возрасту, но и выглядит в 5 лет, как 3-летний. Он мал ростом, мало весит, грациозен, миниатюрен, однако слаб и хруп. Он вызывает умиление, желание его защитить. Не отставая в развитии речи и моторики, он своевременно осваивает все навыки и умения, рисование, счет и чтение; часто он музыкальный, эмоционально живой, но у него, как и в первом варианте, задерживается дозревание высших ориентационных функций.

Время идет, а ребенок не готов к общению со сверстниками и крайне несамостоятелен. Его хрупкость, миниатюрность вызывают у родителей тревогу. У ребенка плохой аппетит, и он часто болеет в отличие от детей с первым вариантом психического инфантилизма. Он может слегка пошалить, но чаще ведет себя тихо. Он не требователен и не капризен, ласков и послушен. Такой ребенок не изматывает родителей, а вызывает щемящую жалость. Родители тревожатся, боятся за него, но в этом-то как раз и таится опасность.

Такой ребенок не изматывает родителей, а вызывает щемящую жалость. Родители тревожатся, боятся за него, но в этом-то как раз и таится опасность.

Ребенок приходит в садик, и воспитатели инстинктивно начинают оберегать его. То же самое и в школе – учительница водит такого ребенка за руку, не отпускает от себя, невольно снижает требования к нему. Все принимают его детскость, и даже в играх ему отводится роль маленького; сверстники защищают его, утешают, и ребенок принимает отводимую ему роль. Она удобна и приятна. Он не хочет взрослеть и в школьные годы. Во взрослом возрасте на этой базе формируются типы мужчины-сына, женщины-дочери, опеку над которыми берут на себя супруги.

У таких детей при поступлении в школу в ответ на обычные учебные задания могут возникать невротические реакции и нарушения поведения: психологически они не готовы воспринимать и выполнять школьные требования. В классе они, как дошкольники, обращают в игру любую школьную ситуацию. Во время урока могут подойти к учительнице и приласкаться, использовать учебные принадлежности как игрушки. На замечания учителя либо не обращают внимания, либо обижаются.

На замечания учителя либо не обращают внимания, либо обижаются.

У психически инфантильного по второму варианту нет чувства несостоятельности. Он принимает себя таким, каков он есть. Соответственно у него редко развивается невроз. Тревожное воспитание закрепляет его инфантильность, и, защищенный особым к себе отношением, он не тревожен. Между тем правильное воспитание может увести от инфантильности. В таком случае чуть позже, к 6-8 годам, у ребенка дозревают высшие психические функции, он приобретает качества мужественности и после завершения полового созревания отличается от сверстников только малым ростом и миниатюрностью при физической крепости и нормальном здоровье.

Психически инфантильного по второму варианту ребенка не торопят с развитием. Он будет следовать за сверстниками, отставая от них примерно на год, и к началу учебы в школе догонит их. Физическую же слабость и малый рост компенсирует развитием ловкости. И вновь мы видим – воспитание решает все!

К 10-12 годам дети, как правило, выправляются. Но иногда темп созревания бывает настолько медленным, что, уже, будучи подростками, они рвутся в путешествия, воображают себя известными персонажами, грезят подвигами и открытиями. Стремясь к новым впечатлениям, они нередко убегают из дома, ночуют у случайных знакомых, попадают в авантюрные истории, иногда с трагическим исходом (это еще одна опасность, связанная с инфантильностью!)

Но иногда темп созревания бывает настолько медленным, что, уже, будучи подростками, они рвутся в путешествия, воображают себя известными персонажами, грезят подвигами и открытиями. Стремясь к новым впечатлениям, они нередко убегают из дома, ночуют у случайных знакомых, попадают в авантюрные истории, иногда с трагическим исходом (это еще одна опасность, связанная с инфантильностью!)

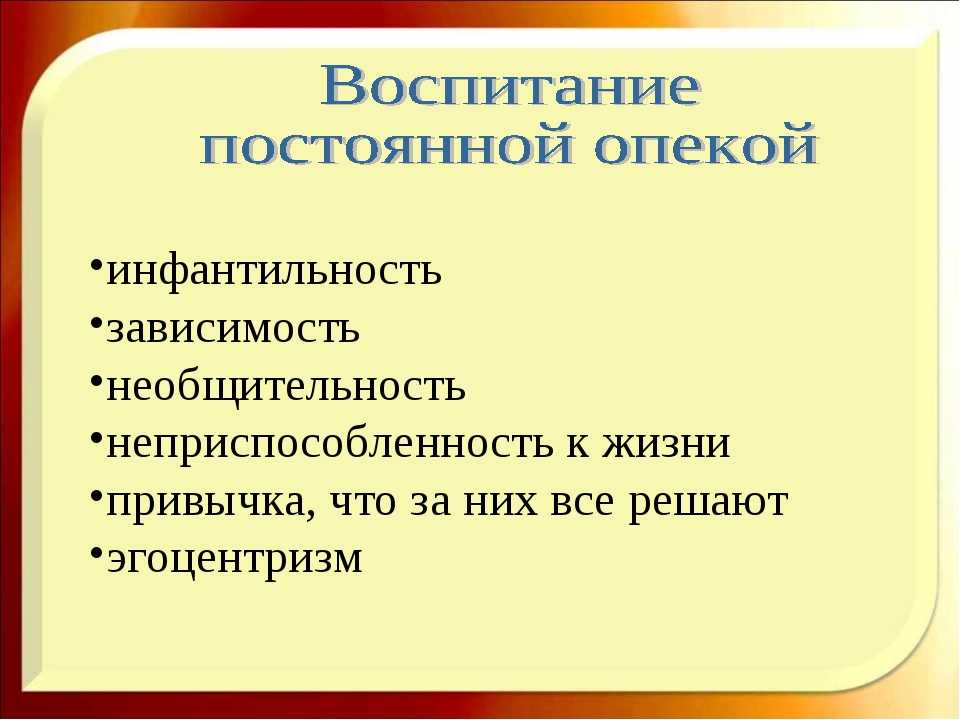

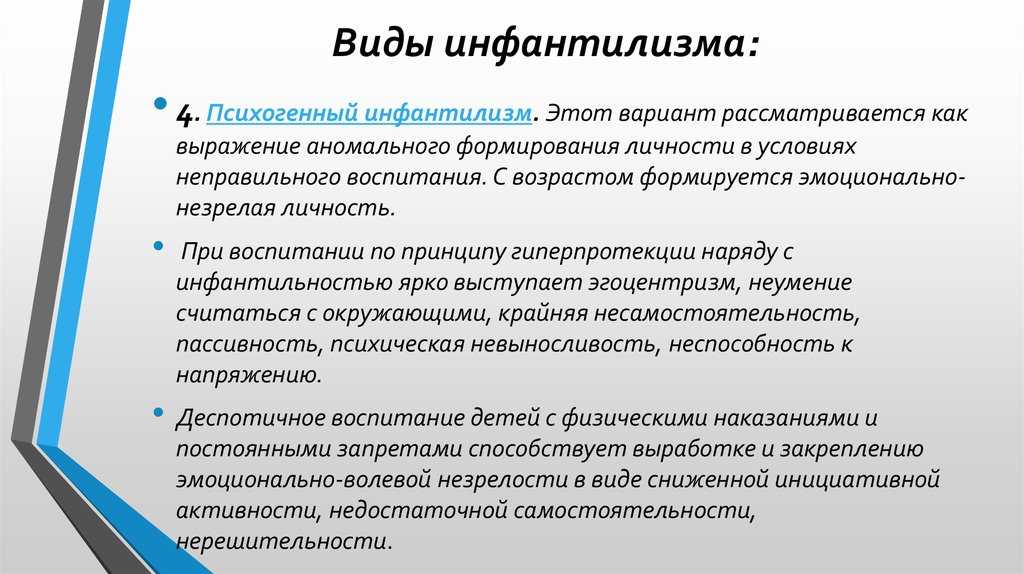

Родителям следует опасаться развития третьего варианта психического инфантилизма. Ребенок рождается психически и физически здоровым, но, защищая его от жизни, искусственно задерживают его социализацию эгоцентрическим или тревожно-мнительным характером воспитания.

Подобное часто бывает у родителей, долго ожидавших своего первенца. Вся семья не может нарадоваться на младенца! Самый интересный детский возраст – от 2-х до 3-х лет. И родители неосознанно хотят задержать ребенка в нем и преуспевают в этом. Неправильное воспитание делает из здорового ребенка незрелого, развитие лобных функций мозга искусственно задерживается.

Ребенку все прощают, стараются облегчить ему жизненный путь. Но ведь за пределами родного дома судьба не будет так бережно к нему относиться! Родители, склонные к гиперопеке, задумайтесь: после пяти с половиной лет ваш ребенок уже может пребывать в таком состоянии, как если бы ему повредили мозг!

Каковы признаки инфантилизма, развивающегося по третьему варианту? Физически малыш развит абсолютно нормально, но ведет себя, как ребенок: может перебивать учителя, бесконечно проситься в туалет или домой; дома он стремится только играть, не выполняет домашние обязанности. Он не признает отказа ни в чем, игнорирует состояние родителей. Он капризен, требователен и истеричен, его детскость уже никого не радует.

При третьем варианте психического инфантилизма возможен путь в истерический невроз.

Один из самых ярких типов отношения к ребенку со стороны близких и одна из грубейших педагогических ошибок – это вознесение его на пьедестал.

С малых лет ребенок со среднестатистическими данными привыкает к тому, что он обожаем в любом случае; каждый его успех воспринимается как доказательство его одаренности, превосходства над другими; каждый его проигрыш переживается всей семьей; каждый его соперник считается злейшим врагом – так формируется завышенная самооценка.

Встретившись лицом к лицу с реальностью, ребенок может испытать настоящий шок. И, сохранив привычку жить в теплице, ограждающей его от вселенских невзгод, скорее всего, он и будет стремиться жить в этой теплице или ее имитации.

Советы для родителей инфантильных детей. (Автор — психолог А. Томилова).

- Ребенок должен знать свои систематические обязанности, а также меры порицания за их невыполнение. Но при этом ему нужно давать наиграться. С дошкольниками и младшими школьниками нужно играть во все, что встречается в их жизни: в «детский сад», в «больницу», в «школу», где они должны выступать в сильной, положительной роли.

- Инфантильный ребенок стремится к детям младше себя, так побуждайте его к общению со сверстниками, учите сотрудничать с ними, прощать обиды, улаживать конфликты.

- Даже по отношению к навязчивым инфантильным детям следует избегать «отрицательного внимания» — окриков, высмеивания, угроз наказаний, так как ребенок может довольствоваться этими формами внимания (за неимением других) и в дальнейшем стремиться провоцировать их.

- Для любых детей вредно расхождение в требованиях, предъявляемых школой и семьей или разными членами семьи. Обязанности и запреты, признаваемые всеми членами семьи, дадут возможность ребенку ощутить свою ответственность сначала за малые, а потом и за серьезные решения.

- Если вы с детства советуетесь с ребенком, обсуждаете с ним важные семейные дела (он может предложить какую-либо деталь, и члены семьи ее примут), то он почувствует свою значимость.

- Если ребенок окажется не готов к школе к 7-ми годам, лучше задержать его на год и в 8 лет отправить в школу со сформировавшейся позицией школьника. Желание учиться, стремление к умственному труду, ответственность необходимо формировать сначала на легком, доступном материале. Успех пробуждает веру в свои силы, снимает напряженность и создает эмоциональный комфорт.

- Поощряйте стремление детей к самостоятельности, принятию собственных решений. Ребенку надо давать пробовать свои силы. Если он бредит футболом или танцами – дайте ему возможность проявить себя в том, что его так привлекает.

Вероятно, он сам позже решит, что его все-таки больше привлекает.

Вероятно, он сам позже решит, что его все-таки больше привлекает. - Необходимо помнить, что до определенного возраста мнение родителей и авторитетных взрослых является также мнением ребенка. Если мама трагически вскрикивает каждый раз, когда малыш выводит в тетради по письму закорючку чуть длиннее или короче, чем надо, то ребенок будет нервничать гораздо сильнее! Дети склонны многое преувеличивать. Относитесь к неприятным ситуациям проще, и ваш ребенок не получит от вас по наследству повышенную тревожность, ощущение нарушенной безопасности, невезучести, неблагополучия. Не программируйте судьбу вашего ребенка.

С детским инфантилизмом, с одной стороны, бороться легче – психика пластичней, а с другой – взрослые всё же более целенаправленны и склонны к самоанализу.

Каких ошибок следует избегать в воспитании ребёнка вообще и особенно, если в нём уже проявляются симптомы инфантилизма?

- Решение проблем. Стремление оградить ребёнка от любых неприятностей отнюдь не похвально.

- Жертвенность. «Я живу ради детей», «вся жизнь – ребёнку». Какая неприкрытая глупость! Благими намерениями… Самопожертвование, как любое другое проявление любви (милостыня, альтруизм), должно быть облачено в доспехи рациональности. Бездумная жертвенность в отношении детей приводит лишь к привычке видеть всюду миску с голубой каймой, на которой всё готовое и вкусное. За пределами семьи, увы, сказка имеет совершенно иной окрас, поэтому приучайте ребёнка ценить не только себя, но и окружающих – это убережёт его от инфантилизма.

- Излишняя похвала. Умиление, восхищение и прочие проявления любви в формате «ми-ми-ми» формируют самовлюблённого человека, практикующего стремление к вседозволенности и возвышению над окружающими. Чтобы не вырастить инфантила, нужен, как и во всём, баланс – похвала должна сочетаться с конструктивной критикой.

- Безынициативность. Хотите вырастить инфантильного человека? Ограничьте ребёнка строгими рамками правил и инструкций, отбейте у него охоту к любой инициативе, сформируйте у него страх перед любым отступлением от норм. Привыкая следовать указаниям, дети становятся не способными к самостоятельному качественному мышлению. Они всегда будут ожидать, что вот-вот кто-нибудь подскажет решение задачи, будь она из школьного учебника или из жизненных реалий. Учитесь доверять детям, искать решения сообща, прививать любовь к выработке собственного, пусть и ошибочного, мнения.

- Проецирование эмоций на ребёнка. Срывая на детях эмоции, мы провоцируем их закрываться, уходить в себя. Будущий инфантил учится воспринимать мир как место весьма враждебное, от негативных проявлений которого можно укрыться во внутренней скорлупке. Вырастая, жертва родительских эмоциональных срывов старается не высовываться навстречу социуму – внутри привычней и теплей. Проблемы окружающих инфантильному человеку побоку, люди – лишь повод закутаться посерьёзней.

По материалам книги Т.Б. Анисимовой “Ваш ребенок идет в школу”.

Психический инфантилизм глазами психиатра — Психологос

На современном этапе развития психиатрических знаний проявления психического инфантилизма должным образом не анализировались, ограничиваясь традиционным постулированием недозрелости или несформированности неких психических функций, например чувства долга, самостоятельности. Неудовлетворенность его прежним пониманием связана, во-первых, с тем, что, имея дело с психической патологией, психиатры неизбежно включали в психический инфантилизм и наиболее распространенные ее проявления. К инфантилизму, в частности, относили такие проявления некритичности как поверхностность суждений или такой вариант эмоциональной дефицитарности как отсутствие заинтересованности в установлении семейно-брачных отношений, тогда как эти признаки вполне могут объясняться психопатологическим диатезом, распространенность которого в популяции чрезвычайно велика. Во-вторых, для определения инфантилизма использовались сводные описательные понятия, которые отражают совокупность психологических (да и микросоциальных) характеристик, такие как «безответственность» и «несамостоятельность». Соответственно, они могут иметь различное объяснение. Использование подобных понятий, если и оправданно для оценки статистического материала, мало пригодно для анализа сущности инфантилизма. В применении клиницистов весьма неопределенны заимствованные у психологов понятия идентификации, самосознания и самооценки, мотивации, в которых желаемое для индивидуума или ожидаемое им по-разному соотносятся с его критической оценкой реального. Аморфные понятия оставляют малообоснованными заключения об инфантилизме как варианте «недоразвитости».

Во-вторых, для определения инфантилизма использовались сводные описательные понятия, которые отражают совокупность психологических (да и микросоциальных) характеристик, такие как «безответственность» и «несамостоятельность». Соответственно, они могут иметь различное объяснение. Использование подобных понятий, если и оправданно для оценки статистического материала, мало пригодно для анализа сущности инфантилизма. В применении клиницистов весьма неопределенны заимствованные у психологов понятия идентификации, самосознания и самооценки, мотивации, в которых желаемое для индивидуума или ожидаемое им по-разному соотносятся с его критической оценкой реального. Аморфные понятия оставляют малообоснованными заключения об инфантилизме как варианте «недоразвитости».

Специфика детско-подростковой психики заключается, во-первых, в отсутствии опыта и, во-вторых, в таком своеобразии процессов психического функционирования, которое обеспечивает его приобретение в минимальные сроки, с максимальной прочностью и в оптимальной последовательности.

От темпов и качества усвоения разнообразных навыков и опыта в процессе созревания как человека, так и многих животных напрямую зависит возможность последующего самостоятельного адаптированного существования. Эмоциональной предпосылкой активного обучения является прежде всего привлекательность процессов познания, благодаря которой дети отличаются большей любознательностью, чем взрослые, и все новое находит у них более живой отклик.

Стремление к познанию реализуется и в игровой деятельности, а несколько позднее включает также влечение к фантазированию. И тут и там в условной (например, сказочной) форме обыгрываются варианты будущего ситуативного поведения, т.е. происходит подготовка к последующей адаптации. Разумеется, степень привлекательности игр и фантазий существенно разнится, еще заметнее межиндивидуальные различия в способностях к воображению, которое служит предпосылкой для реализации этих двух видов влечения, но возрастная тенденция к их ослаблению несомненна.

Усиливает эффективность обучения особая интенсивность эмоций. Она объясняет повышенную впечатлительность детей и выражается в горячности, неспособности сдерживаться. Эмоциональная яркость переживаний лежит в основе псевдологии детей, при которой, начиная выдумывать, они увлекаются своим рассказом настолько, что уже и сами верят в него. Чувственная оживленность у детей проявляется и в их эмоциональной сопричастности к окружающим. Они легко заражаются общим настроением, быстро готовы включиться в атмосферу театральной постановки или кинофильма, хотя и не всегда в состоянии адекватно различать чувства взрослых и понимать смысл драматургического произведения. Благодаря силе сопереживания обращаться из зала к киногероям могут даже те дети, которые уже знают сюжет и понимают его неизменность. Эмоциональная сопричастность к окружающим стимулирует подражательное поведение детей, которое служит целям обучения.

Она объясняет повышенную впечатлительность детей и выражается в горячности, неспособности сдерживаться. Эмоциональная яркость переживаний лежит в основе псевдологии детей, при которой, начиная выдумывать, они увлекаются своим рассказом настолько, что уже и сами верят в него. Чувственная оживленность у детей проявляется и в их эмоциональной сопричастности к окружающим. Они легко заражаются общим настроением, быстро готовы включиться в атмосферу театральной постановки или кинофильма, хотя и не всегда в состоянии адекватно различать чувства взрослых и понимать смысл драматургического произведения. Благодаря силе сопереживания обращаться из зала к киногероям могут даже те дети, которые уже знают сюжет и понимают его неизменность. Эмоциональная сопричастность к окружающим стимулирует подражательное поведение детей, которое служит целям обучения.

На взрослых детские эмоции даже при пустяковом поводе нередко производят впечатление несоразмерно бурных, но это свидетельствует не только об их интенсивности. При оценке «пустяков» необходимо помнить, что дети живут настоящим, в защищенных условиях родительской опеки, когда более важные для взрослых стратегические соображения малоактуальны, поскольку не детям надлежит помнить о перспективах, а старшим, имеющим для этого больше опыта и аналитических навыков. Тем не менее, уже в подростковом возрасте, когда смысл ситуации понимается, нередко сохраняется склонность к безрассудной запальчивости, к риску ради чувства азарта, предвкушения удачи, а вера в свой шанс основывается на его страстном желании, тогда как особые расчеты – редкость.

При оценке «пустяков» необходимо помнить, что дети живут настоящим, в защищенных условиях родительской опеки, когда более важные для взрослых стратегические соображения малоактуальны, поскольку не детям надлежит помнить о перспективах, а старшим, имеющим для этого больше опыта и аналитических навыков. Тем не менее, уже в подростковом возрасте, когда смысл ситуации понимается, нередко сохраняется склонность к безрассудной запальчивости, к риску ради чувства азарта, предвкушения удачи, а вера в свой шанс основывается на его страстном желании, тогда как особые расчеты – редкость.

Игнорирование перспективных задач в сочетании с непродолжительностью эмоциональных реакций дает основание многим психиатрам говорить о свойственной детям «поверхностности». Понятно, что этот описательный термин не вполне корректен, поскольку на самом деле эмоциональные реакции у детей глубокие, хотя и короткие. Л.Н. Толстой, описывая неприязнь Николеньки к учителю, когда тот его будит, отмечает, что она включает даже отвращение к его одежде. Уже через несколько минут он меняет отношение на противоположное, кисточка на колпаке учителя из противной превращается в милую, причем раскаивается ребенок до слез. Не случайно, что яркие эмоции в народных поговорках соотносятся с чувствами именно детенышей животных: «телячьи нежности», «щенячий восторг», «поросячий визг» (для сравнения: «собачья жизнь», «свинское поведение», «бычья сила»).

Уже через несколько минут он меняет отношение на противоположное, кисточка на колпаке учителя из противной превращается в милую, причем раскаивается ребенок до слез. Не случайно, что яркие эмоции в народных поговорках соотносятся с чувствами именно детенышей животных: «телячьи нежности», «щенячий восторг», «поросячий визг» (для сравнения: «собачья жизнь», «свинское поведение», «бычья сила»).

Опыт приобретается на протяжении всей жизни, но вначале (в детском возрасте) необходима самая общая ориентировка, когда познание направлено именно «вширь», экстенсивно. Успешности такого обучения способствует многовекторность интересов. Если в раннем возрасте дети могут задавать вопросы буквально обо всем, то у подростков интересы направляются и «вглубь», т.е. все больше переключаются на детализацию вопросов, круг которых в зрелом возрасте суживается. Важна и пластичность эмоций, т.е. легкость возникновения, непродолжительность, быстрая сменяемость. Это проявляется и нетерпеливостью, неспособностью длительно заниматься монотонной деятельностью, не приводящей к быстрому успеху. Если бы дети подолгу эмоционально фиксировались на чем-то одном, то это мешало бы их обучению в других областях. Учитывая относительную непродолжительность эмоциональных реакций у детей, психиатры устанавливают их патологичность при более коротких сроках, чем у взрослых.

Если бы дети подолгу эмоционально фиксировались на чем-то одном, то это мешало бы их обучению в других областях. Учитывая относительную непродолжительность эмоциональных реакций у детей, психиатры устанавливают их патологичность при более коротких сроках, чем у взрослых.

Детская эмоциональность предпочтительно откликается на настроение в группах (сверстников и близких), а не на индивидуальные переживания окружающих. Н.Г. Помяловский описывает как, встречая новичка в бурсе, ученики по очереди для забавы издеваются над ним, хотя полностью понимают его мучение и даже притворно сочувствуют ему, чтобы снова под общий хохот обидно подшутить. Действительно, при индивидуальных беседах с школьниками можно убедиться, что они часто беззлобно настроены к жертвам коллективных издевательств, по существу ничего против них не имеют и даже понимают неприятные последствия своего поведения, но сдержаться не могут. Предпочтительность групповой, а не индивидуальной эмпатии, видимо, также имеет биологическую основу, поскольку дети не подготовлены к достаточной самостоятельности и им почти всегда безопаснее держаться коллектива, чему и способствует эмоциональная сопричастность к нему. Этим объясняется и тот факт, что наиболее широкие и прочные дружеские привязанности формируются смолоду.

Этим объясняется и тот факт, что наиболее широкие и прочные дружеские привязанности формируются смолоду.

Психиатр может обратить внимание и на не столько психическую, сколько физиологическую особенность выражения эмоций в детско-подростковом возрасте, которая заключается в их сопряженности с двигательными и голосовыми актами. Это вокализационно-моторное подкрепление эмоций прослеживается с младенческого комплекса оживления, о входящей в состав которого первой в шестинедельном возрасте улыбке писал еще Ф.М. Достоевский, и вплоть до подростковых «восторженных прыжков и восклицаний», автобиографически отмеченных И.С. Тургеневым.

В когнитивной сфере у детей доминирует наглядно-образное мышление, которое эмоционально насыщеннее, чем логическое, но, главное, не нуждаясь в тщательности сопоставлений и последовательности анализа, требует меньше времени для умозаключений. Особенно активно оно используется при детском фантазировании.

В подростково-юношеском возрасте сохраняются основные особенности детской психики, а непринципиальные отличия лишь отражают эмоциональную яркость и пластичность в изменившихся условиях. Меняется сам индивидуум, поскольку он приобрел уже определенные навыки и опыт, и меняются стоящие перед ним задачи, поскольку подготовка к выполнению новой роли в микросоциуме завершается. Отличия подростково-юношеского периода по сравнению с детским возрастом сводятся к следующим.

Меняется сам индивидуум, поскольку он приобрел уже определенные навыки и опыт, и меняются стоящие перед ним задачи, поскольку подготовка к выполнению новой роли в микросоциуме завершается. Отличия подростково-юношеского периода по сравнению с детским возрастом сводятся к следующим.

Во-первых, процесс познания охватывает новые области. Развитие навыков абстрактно-логического мышления служит предпосылкой для заинтересованности (по-детски горячей) отвлеченными вопросами, которые не имеют непосредственного отношения к индивидууму (включая интерес к искусству). Подросток Достоевского с жаром спорил по социально-нравственным вопросам даже с дураками, понимая, что это непростительно, но не в силах сдержаться (из-за этого его считали шестнадцатилетним, хотя на самом деле ему уже было за двадцать). В связи с половым созреванием появляется (а чаще усиливается) интерес к взаимоотношению полов и сексуальному поведению.

Во-вторых, опираясь на развивающиеся навыки аналитического мышления, подростки и юноши хотят все глубже разбираться в предметах своего интереса, хотя для настоящего успеха большинству не хватает одаренности и (или) усердия.

В-третьих, познание себя и мира переходит на новую ступень, все более принимая характер активного эксперимента, испытания с самой полной нагрузкой, в том числе в условиях экстрима, столкновения. Перед началом самостоятельной жизни индивидууму нужно испробовать реальные пределы своих возможностей, моделируя свое поведение в ситуациях, которые требуют полной мобилизации. Обыгрывание своих возможностей лишь в воображении уже недостаточно. Отсюда стремление к категоричности, максимализму, полярности категорий, драматичности чувств и отношений. Полутона и переходные варианты признаются как существующие, но презираются как недостаточно удовлетворяющие эмоциональным потребностям. По-детски откликаясь на новизну, подростки нередко стремятся быть не просто модными, а ультрамодными, экстравагантными. Если популярен романтизм, то среди них можно найти самых безрассудных романтиков, а если меркантильность – то самых циничных корыстолюбцев. Сохранение детской эмоциональной пластичности способствует легкости перехода обожания в ненависть, когда преданные друзья в одночасье превращаются в непримиримых врагов, и наоборот.

В-четвертых, межиндивидуальные различия в темпе и результатах физического и психического созревания служат условием активизации иерархической борьбы. В ней используются преимущества как конституциональных данных, так и приобретенных навыков, поэтому последние получают стимул к наиболее полному развитию. Одни подростки стремятся к развитию разнообразных навыков, другие – к предпочтительному оттачиванию некоторых из них, например, речевых. Самоутверждение физического превосходства может выражаться в спортивных состязаниях и банальных драках. Эмоциональная основа этого поведения – агрессивность – наблюдается и среди высших животных, когда, например, котики-подростки нападают на самок и режут их детенышей. Для девушек характернее самоутверждение за счет подчеркивания внешней привлекательности с помощью яркой косметики, броских нарядов и манер (демонстративности). Самоутверждаясь в психологическом превосходстве, подростки и юноши бросают вызов в лучшем случае на диспутах и викторинах, а в худшем – в спорах с близкими, учителями, попытках ниспровергнуть авторитеты. Вызывающая надменность в своем столкновении с социальным окружением чревата уязвлением чувства гордости. Поэтому претензии на превосходство создают почву для учащения конфликтов и протестных реакций, которые при вышеотмеченной склонности к категоричности и драматичности могут приобретать весьма резкие и даже опасные формы выражения. Эмоциональная насыщенность иерархических претензий обуславливает особенную чувствительность подростков как к похвале, так и порицанию.

Вызывающая надменность в своем столкновении с социальным окружением чревата уязвлением чувства гордости. Поэтому претензии на превосходство создают почву для учащения конфликтов и протестных реакций, которые при вышеотмеченной склонности к категоричности и драматичности могут приобретать весьма резкие и даже опасные формы выражения. Эмоциональная насыщенность иерархических претензий обуславливает особенную чувствительность подростков как к похвале, так и порицанию.

В-пятых, при усложнении когнитивного содержания психики, когда наряду с упрощенными понятиями (приятно — неприятно, хорошо — плохо) все большее место занимают неоднозначные категории, приобретаются и навыки более сложного эмоционального реагирования, например, иронии, презрения, сарказма и разочарования, которые дополняют более характерные для детского возраста простые эмоциональные реакции (нравится — не нравится, плач – смех, ликование – негодование, благодарность – обида).

После приобретения навыков самостоятельности биологически обусловленные особенности детско-подростковой психики, преимущественно стимулирующие процессы экстенсивного познания, обычно утрачивают свое значение. Более того, они могут даже мешать, отвлекая от необходимой для жизнеобеспечения размеренной деятельности, которая чаще ограничивается относительно узким кругом потребностей. Для более полного удовлетворения этих потребностей требуется детальная проработка сложившихся относительно стабильных условий своей жизни. В этой ситуации повышается значение логического мышления. Собственно, доминирование наглядно-образного мышления стирается еще до подросткового возраста, если ребенок растет в культурально развитой, а не примитивной среде (т.е. навык логического мышления прививается относительно быстро, если в нем имеется потребность). По мере созревания и приобретения самостоятельности утрачивается необходимость в слепой привязанности к коллективу, к тому же после создания собственной семьи она занимает приоритетное место. Продолжение в зрелом возрасте жесткой иерархической борьбы иногда приносит индивидууму успех, но чаще и для него и для общества благоприятнее партнерство или хотя бы занятие нейтральной позиции.

Более того, они могут даже мешать, отвлекая от необходимой для жизнеобеспечения размеренной деятельности, которая чаще ограничивается относительно узким кругом потребностей. Для более полного удовлетворения этих потребностей требуется детальная проработка сложившихся относительно стабильных условий своей жизни. В этой ситуации повышается значение логического мышления. Собственно, доминирование наглядно-образного мышления стирается еще до подросткового возраста, если ребенок растет в культурально развитой, а не примитивной среде (т.е. навык логического мышления прививается относительно быстро, если в нем имеется потребность). По мере созревания и приобретения самостоятельности утрачивается необходимость в слепой привязанности к коллективу, к тому же после создания собственной семьи она занимает приоритетное место. Продолжение в зрелом возрасте жесткой иерархической борьбы иногда приносит индивидууму успех, но чаще и для него и для общества благоприятнее партнерство или хотя бы занятие нейтральной позиции.

Тем не менее, в случаях быстрого и резкого изменения средовых условий актуальность приобретения новых навыков и опыта сохраняется или даже возрастает. В зависимости от конкретных обстоятельств связь с коллективом может оказываться как благотворной, так и пагубной. В экстремальных ситуациях логическое обдумывание ситуации замедляет необходимые действия. Из всего этого понятно, что для благополучного существования популяция должна включать оба варианта эмоционального и когнитивного функционирования: как с утратой, так и сохранением детских особенностей. Поэтому и тот, и другой следует рассматривать как норму.

Если указанные особенности эмоциональных и когнитивных процессов периода созревания сохраняются в зрелом возрасте, то и составляют сущность психического инфантилизма или ювенилизма. В их основе – эмоциональная живость, поэтому механизмом их преодоления в зрелом возрасте является ее уменьшение. Психическое созревание следует рассматривать как частный случай динамики эмоциональности, поскольку выявление тенденции к угасанию эмоций, увлечений и интересов к чему бы то ни было зависит от длительности периода наблюдения. Разумеется, уменьшение эмоциональной живости у взрослых не очень значительно и субъективно замечается не сразу, а при сопоставлении протяженных этапов жизни, но, по выражению одного из чеховских героев, у них уже «нет того огня». Биологически закрепленное снижение интенсивности и пластичности эмоций нивелирует большинство специфичных для подростково-юношеского периода особенностей, но мало влияет на те из них, которые зависят от когнитивного развития. В частности, сохраняется и даже развивается эмоциональная дифференцированность, не происходит существенной переориентации интересов в пользу примитивных потребностей, хотя в целом мотивация к реализации своих устремлений (в силу стирания эмоциональности) уже не столь высока.

Разумеется, уменьшение эмоциональной живости у взрослых не очень значительно и субъективно замечается не сразу, а при сопоставлении протяженных этапов жизни, но, по выражению одного из чеховских героев, у них уже «нет того огня». Биологически закрепленное снижение интенсивности и пластичности эмоций нивелирует большинство специфичных для подростково-юношеского периода особенностей, но мало влияет на те из них, которые зависят от когнитивного развития. В частности, сохраняется и даже развивается эмоциональная дифференцированность, не происходит существенной переориентации интересов в пользу примитивных потребностей, хотя в целом мотивация к реализации своих устремлений (в силу стирания эмоциональности) уже не столь высока.

Принципиально важно отдельно от биологически обусловленных особенностей детско-подростковой психики рассматривать ее содержательную характеристику – неопытность, к которой следует отнести как недостаточную информированность, так и несформированность навыков. Из-за неискушенности дети бывают наивны и простодушны, мало расчетливы. Они чаще, чем взрослые, ведут себя естественно не только потому, что не видят смысла скрывать свои чувства, но и из-за неотработанности навыков лицемерия (впрочем, и по этой части талант может обнаружиться рано). В разных средовых условиях и в соответствии с индивидуальными предпочтениями опыт может усваиваться неравномерно: в одних информационных областях – опережающий, в других – отстающий. В зависимости от условий формируются и навыки логического анализа, целеустремленности в поведении, сдержанности в своих поступках. Впрочем, реально сказываются на полноте необходимого для жизни опыта очень существенные различия в средовых условиях, поскольку источники информации обычно множественны и взаимозаменяемы: если о чем-то не сказали родители, то об этом можно узнать от друзей или из книг и кинофильмов и пр.

Они чаще, чем взрослые, ведут себя естественно не только потому, что не видят смысла скрывать свои чувства, но и из-за неотработанности навыков лицемерия (впрочем, и по этой части талант может обнаружиться рано). В разных средовых условиях и в соответствии с индивидуальными предпочтениями опыт может усваиваться неравномерно: в одних информационных областях – опережающий, в других – отстающий. В зависимости от условий формируются и навыки логического анализа, целеустремленности в поведении, сдержанности в своих поступках. Впрочем, реально сказываются на полноте необходимого для жизни опыта очень существенные различия в средовых условиях, поскольку источники информации обычно множественны и взаимозаменяемы: если о чем-то не сказали родители, то об этом можно узнать от друзей или из книг и кинофильмов и пр.

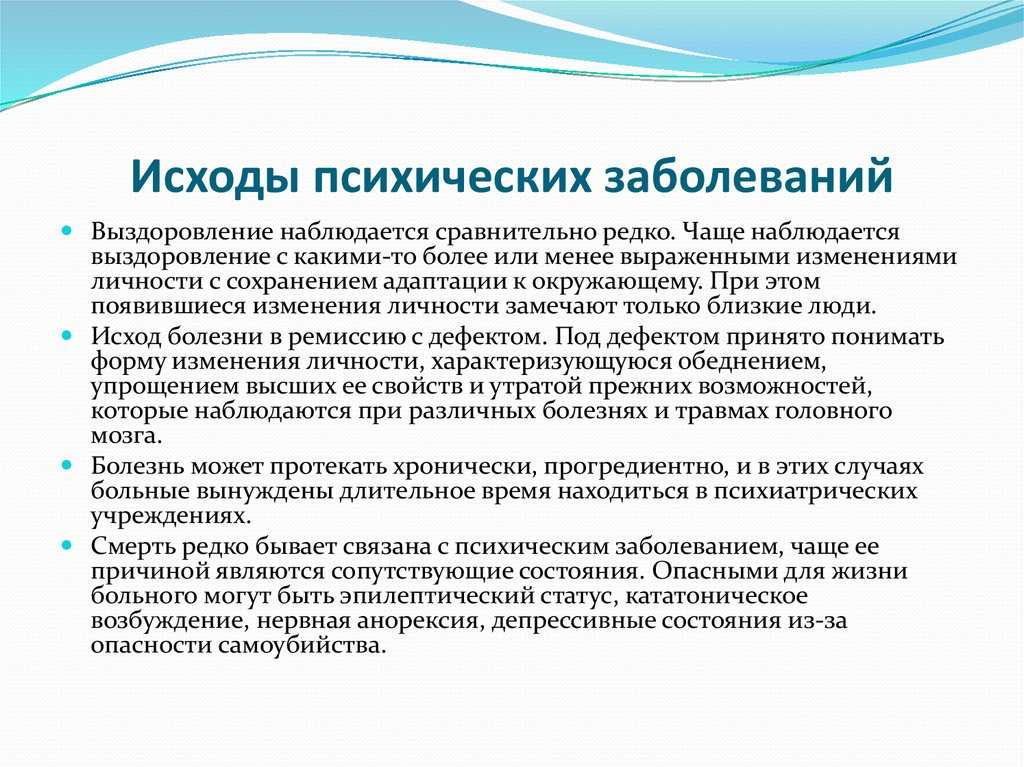

Неинформированность и несостоятельность в повседневных делах у взрослых свидетельствуют или об особых условиях дефицита информации и невозможности вследствие этого развития навыков, или (что бывает гораздо чаще) о психическом расстройстве, которое препятствует усвоению опыта. В обоих случаях целесообразно говорить в лучшем случае о псевдоинфантилизме (средовом и болезненном), чтобы не объединять разнородные понятия. При средовой обусловленности псевдоинфантилизма более корректны не медицинские, а психолого-социальные термины, которые, собственно, и употребляются психиатрами, например, «педагогическая запущенность» или «примитивность». В случае психического расстройства псевдоинфантилизм должен быть охарактеризован по существу этого расстройства. Речь может идти об умственной отсталости (олигофрении) или о личностных (нажитых или врожденных) аномалиях при психопатологическом диатезе и шизофрении. Конституциональные и приобретенные личностные аномалии включают некритичность в суждениях и эмоциональную дефицитарность. Понятно, что психологическая сущность эмоциональной обедненности и инфантилизма противоположны. Но это не значит, что они не наблюдаются у одних и тех же больных, поскольку эмоциональная дефицитарность может проявляться весьма избирательно, например, затрагивая лишь некоторые сферы жизни, тогда как в остальном сохраняется эмоциональная яркость, в частности с присущими подростковому возрасту особенностями установления межперсональных отношений, утверждения своего превосходства и пр.

В обоих случаях целесообразно говорить в лучшем случае о псевдоинфантилизме (средовом и болезненном), чтобы не объединять разнородные понятия. При средовой обусловленности псевдоинфантилизма более корректны не медицинские, а психолого-социальные термины, которые, собственно, и употребляются психиатрами, например, «педагогическая запущенность» или «примитивность». В случае психического расстройства псевдоинфантилизм должен быть охарактеризован по существу этого расстройства. Речь может идти об умственной отсталости (олигофрении) или о личностных (нажитых или врожденных) аномалиях при психопатологическом диатезе и шизофрении. Конституциональные и приобретенные личностные аномалии включают некритичность в суждениях и эмоциональную дефицитарность. Понятно, что психологическая сущность эмоциональной обедненности и инфантилизма противоположны. Но это не значит, что они не наблюдаются у одних и тех же больных, поскольку эмоциональная дефицитарность может проявляться весьма избирательно, например, затрагивая лишь некоторые сферы жизни, тогда как в остальном сохраняется эмоциональная яркость, в частности с присущими подростковому возрасту особенностями установления межперсональных отношений, утверждения своего превосходства и пр. Проявления истинного инфантилизма тем более могут сосуществовать как с общей, так и избирательной недостаточностью в когнитивной сфере.

Проявления истинного инфантилизма тем более могут сосуществовать как с общей, так и избирательной недостаточностью в когнитивной сфере.

Дифференциация патологического псевдоинфантилизма и истинного (непатологического), т.е. дефицитарной симптоматики и, условно говоря, положительных свойств личности, не может опираться на традиционно упоминаемые сводные категории двоякого происхождения. Например, проявлением истинного инфантилизма следует считать такую безответственность или беспечность, которые вытекают из увлеченности столь интенсивной, что она конкурирует с выполнением долга. Так, молодой человек ради любимой компании манкирует учебой или работой, но, понимая в полной мере последствия, игнорирует их. В результате эмоциональной горячности могут совершаться крайне безответственные поступки, но они единичны и самими индивидуумами оцениваются как «срывы» в результате особых обстоятельств. Например, 21-летний студент замахивается тростью на экзаменатора за его явно несправедливую оценку. В эти мгновения он успел подумать не только о перспективах исключения из института, но и о последствиях для семьи. Этот поступок остался из ряда вон выходящим для всей его последующей жизни. Когда же легкомысленность вытекает из неспособности до конца осмыслить последствия своего поведения, речь идет о болезненной некритичности в суждениях.

В эти мгновения он успел подумать не только о перспективах исключения из института, но и о последствиях для семьи. Этот поступок остался из ряда вон выходящим для всей его последующей жизни. Когда же легкомысленность вытекает из неспособности до конца осмыслить последствия своего поведения, речь идет о болезненной некритичности в суждениях.

При анализе безответственности следует иметь в виду и не зависимые от повышенной эмоциональности различия в микросоциальной ориентации, т.е. в сознательном выборе основных жизненных ценностей. Каждый по-своему решает вопрос о том, какое место в его жизни должны занимать удовольствия и выполнение долга. Даже дети одного возраста существенно различаются по степени ответственности, хотя наставления старших направляют их по одному общему руслу. Подростки же нередко начинают относиться к учебе и домашним обязанностям менее ответственно, чем в более раннем возрасте, причем связать это с оживлением эмоций или психическим расстройством (например, аффективными нарушениями) возможно далеко не всегда. Скорее в таких случаях следует учитывать вероятность бескомпромиссного использования подростками своего права на самостоятельный выбор социальной позиции. У взрослых микросоциальная ориентация также может существенно различаться. Благодаря этому могут, например, меняться господствующие в обществе взгляды на значение создания или сохранения семьи, что не свидетельствует о росте психической заболеваемости или инфантилизации населения. Для Тараса Бульбы выше всего были «узы товарищества», чего нельзя сказать о его младшем сыне, но неправомерно на этом основании судить, кто из них инфантильнее.

Скорее в таких случаях следует учитывать вероятность бескомпромиссного использования подростками своего права на самостоятельный выбор социальной позиции. У взрослых микросоциальная ориентация также может существенно различаться. Благодаря этому могут, например, меняться господствующие в обществе взгляды на значение создания или сохранения семьи, что не свидетельствует о росте психической заболеваемости или инфантилизации населения. Для Тараса Бульбы выше всего были «узы товарищества», чего нельзя сказать о его младшем сыне, но неправомерно на этом основании судить, кто из них инфантильнее.

Неоднозначно может пониматься внушаемость. Если она подразумевает доверчивость, то как у детей, так и у взрослых свидетельствует прежде всего об отсутствии у себя или у близких тяжелого негативного опыта, связанного с ее последствиями. Когда такой опыт приобретается, она быстро сменяется недоверчивостью даже у детей. Если под внушаемостью иметь в виду несамостоятельность в оценках и трактовках, то такая особенность когнитивной сферы настолько широко представлена в популяции, что считать ее специфическим проявлением инфантилизма сложно. Речь может идти как о сниженных умственных способностях, так и об отсутствии мотивации к формированию собственных понятий, о предпочтении штампов и заимствований в когнитивной сфере. Иногда понятие внушаемости включает богатое воображение. Такая одаренность константна, а к истинному инфантилизму следует относить лишь те случаи, когда она продолжает активно стимулироваться эмоциональной живостью, сохраняющейся в зрелом возрасте.

Речь может идти как о сниженных умственных способностях, так и об отсутствии мотивации к формированию собственных понятий, о предпочтении штампов и заимствований в когнитивной сфере. Иногда понятие внушаемости включает богатое воображение. Такая одаренность константна, а к истинному инфантилизму следует относить лишь те случаи, когда она продолжает активно стимулироваться эмоциональной живостью, сохраняющейся в зрелом возрасте.

Понятно, что альтернативное происхождение могут иметь и такие характеристики как «неуместная откровенность» и «неосторожность», поскольку они зависимы как от эмоционального состояния, так и от адекватности понимания ситуации. Не всегда возможно объяснить истинным инфантилизмом и несамостоятельность, если только речь не идет о разбросанности интересов и недостаточно упорядоченном образе жизни вследствие сохранения подростковой эмоциональной живости. Дополнительная трудность заключается в значительной зависимости понимания этого термина от субъективных взглядов; некоторые склонны считать проявлением несамостоятельности всякое поведение, которое не направлено на достижение социально значимых целей.

Очень сложно оценивать «плохое контролирование» своего поведения. Прежде всего, следует различать контролирование влечений и предпочтений с одной стороны и эмоциональных реакций при психологических нагрузках с другой. В первом случае всегда трудно соотнести силу влечения или эмоциональную привлекательность того или иного предпочтения с глубиной чувства долга, которое частично зависит от полноты и адекватности его осознания. Понятно, что результирующее поведение требует тщательного анализа, показывающего является оно выражением истинного или псевдоинфантилизма. Во втором случае возможны поступки, последствия которых сразу не осознаются, поскольку сильные эмоции замедляют когнитивные оценки. При отсутствии личностной дефицитарности инфантильное поведение корригируется вслед за критическим осмыслением ситуации. Так, тургеневский Владимир застывает, любуясь незнакомкой и не отдавая себе отчета в том, как это выглядит со стороны. Как только он осознает свое поведение, ему становится стыдно и он уходит. Интенсивные психологические нагрузки и склонность к эмоциональной пылкости могут препятствовать и тонкости когнитивных оценок, способствуя, тем самым, развитию упрощенных эмоциональных реакций. Однако при инфантилизме у психически здоровых лиц тенденция к недифференцированному эмоциональному реагированию характеризует лишь начальные его этапы и простые реакции трансформируются в сложные: негодование переходит в иронию, к радости примешивается сожаление о ее недолговечности. При псевдоинфантилизме в результате личностной дефицитарности эмоциональное содержание реакций не подвергается существенной динамике. В дифференциальном аспекте следует иметь в виду и эмоциональную несдержанность при органических повреждениях мозга, когда вопреки осознанию неправомерности своего поведения слишком слабы (во всяком случае, сразу после психологической нагрузки) сдерживающие эмоции (смущения, раскаяния и т.д.).

Интенсивные психологические нагрузки и склонность к эмоциональной пылкости могут препятствовать и тонкости когнитивных оценок, способствуя, тем самым, развитию упрощенных эмоциональных реакций. Однако при инфантилизме у психически здоровых лиц тенденция к недифференцированному эмоциональному реагированию характеризует лишь начальные его этапы и простые реакции трансформируются в сложные: негодование переходит в иронию, к радости примешивается сожаление о ее недолговечности. При псевдоинфантилизме в результате личностной дефицитарности эмоциональное содержание реакций не подвергается существенной динамике. В дифференциальном аспекте следует иметь в виду и эмоциональную несдержанность при органических повреждениях мозга, когда вопреки осознанию неправомерности своего поведения слишком слабы (во всяком случае, сразу после психологической нагрузки) сдерживающие эмоции (смущения, раскаяния и т.д.).

Некоторые другие из традиционно причисляемых к инфантилизму признаков однозначно следует считать проявлениями личностной дефицитарности. К ним относится несформированность адекватных представлений о себе (расстройство самокритики), использование упрощенных понятий и слабая дифференцированность эмоциональных реакций, которые могут отражать как когнитивный, так и эмоциональный дефицит. В качестве личностной дефицитарности следует рассматривать и те случаи, когда упускаются соображения деликатности и возможность скрытых взаимоотношений между окружающими, что приводит к бестактности, или когда вежливое к себе отношение принимается за особое расположение.

К ним относится несформированность адекватных представлений о себе (расстройство самокритики), использование упрощенных понятий и слабая дифференцированность эмоциональных реакций, которые могут отражать как когнитивный, так и эмоциональный дефицит. В качестве личностной дефицитарности следует рассматривать и те случаи, когда упускаются соображения деликатности и возможность скрытых взаимоотношений между окружающими, что приводит к бестактности, или когда вежливое к себе отношение принимается за особое расположение.

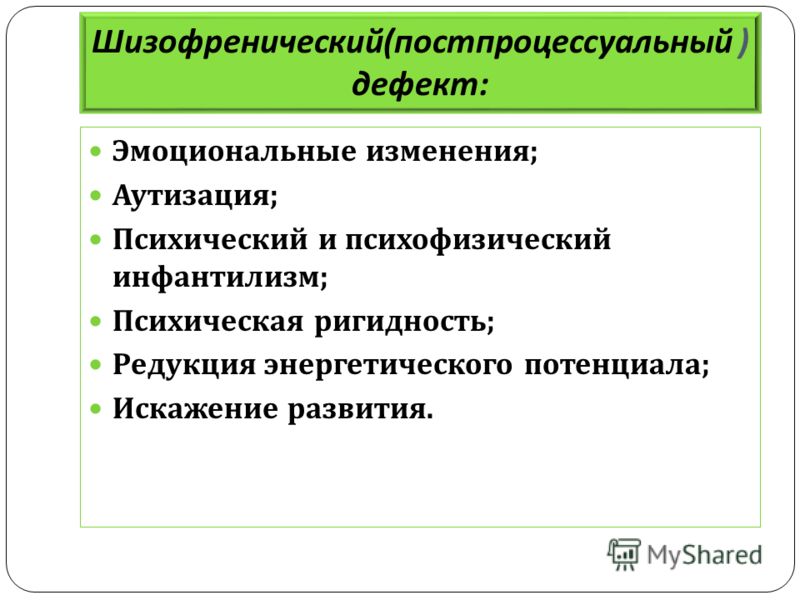

Представленная концепция истинного психического инфантилизма основывается не столько на выделении специфических качественных особенностей, сколько на установлении сравнительно большей выраженности и пластичности эмоций и производных от них поведенческих характеристик, которые, таким образом, заметнее, чем в иных случаях. Эта концепция вопреки традиционным взглядам не относит истинный инфантилизм к дефектности или недоразвитию и заставляет считать такие типы личности как истерический и пограничный не патологическими, а психологическими, поскольку их основные признаки ограничиваются его характеристиками. Это отнюдь не означает, что всех пациентов с истерическим или пограничным расстройством личности можно автоматически причислить к психически здоровым. Клинический анализ показывает, что у них часто помимо собственно инфантильных особенностей имеют место признаки диссоциативно-дефицитарных личностных аномалий, а также стертых расстройств настроения. Среди этих признаков некритичность в суждениях и смешанная или гипоманиакальная симптоматика приводят к особенной яркости и социальной неприемлемости характерологических черт, свойственных истинному инфантилизму. Эти случаи полностью отвечают критериям широко распространенного в популяции психопатологического диатеза, поэтому не случайно, что в них нередко наблюдаются и эпизоды расстройств невротического уровня (деперсонализация, сенестопатии и пр.), а порой и психотического. Понятно, что сочетание истинного инфантилизма и псевдоинфантилизма наблюдается и при шизофрении. Чем тяжелее шизофренический дефект, тем вероятнее преобладание псевдоинфантилизма над истинным.

Это отнюдь не означает, что всех пациентов с истерическим или пограничным расстройством личности можно автоматически причислить к психически здоровым. Клинический анализ показывает, что у них часто помимо собственно инфантильных особенностей имеют место признаки диссоциативно-дефицитарных личностных аномалий, а также стертых расстройств настроения. Среди этих признаков некритичность в суждениях и смешанная или гипоманиакальная симптоматика приводят к особенной яркости и социальной неприемлемости характерологических черт, свойственных истинному инфантилизму. Эти случаи полностью отвечают критериям широко распространенного в популяции психопатологического диатеза, поэтому не случайно, что в них нередко наблюдаются и эпизоды расстройств невротического уровня (деперсонализация, сенестопатии и пр.), а порой и психотического. Понятно, что сочетание истинного инфантилизма и псевдоинфантилизма наблюдается и при шизофрении. Чем тяжелее шизофренический дефект, тем вероятнее преобладание псевдоинфантилизма над истинным.

ГИПОФИЗИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ: ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАКТОМ ПЕРЕДНЕГО ГИПОФИЗА; ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | JAMA Pediatrics

ГИПОФИЗИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ: ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАКТОМ ПЕРЕДНЕГО ГИПОФИЗА; ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | ДЖАМА Педиатрия | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Электронная почта LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Прочие товары

июль 1936 г.

Э. КОСТ ШЕЛТОН, MD ; ЛАЙМАН А. КАВАНО, MD ; ГЕРБЕРТ М. ЭВАНС, MD

Принадлежности авторов

САНТА-БАРБАРА, КАЛИФОРНИЯ; БЕРКЛИ, КАЛИФОРНИЯ.

Am J Dis Чайлд. 1936;52(1):100-113. doi:10.1001/archpedi.1936.04140010109010

Полный текст

Абстрактный

В 1933 г. мы представили исследование действия экстракта передней доли гипофиза на шести карликовых детях, предположительно страдающих гипофизарным инфантилизмом. 1 В этой статье мы хотим сообщить о последующих результатах во всех шести случаях.

В то время как представленные здесь протоколы начинаются с конца предыдущего периода наблюдения, диаграммы, изображающие прирост, охватывают весь период, составляющий почти пять лет. Ссылка на оригинальную статью, как правило, усиливает преемственность.

ОТЧЕТ О ДЕЛАХ Дело 1 (Б. П.).— Наблюдение. — Ранее сообщаемый период наблюдения закончился 1 мая 1933 г. Настоящий период начался с этой даты. Щелочной экстракт передней доли гипофиза крупного рогатого скота (экстракт B)

П.).— Наблюдение. — Ранее сообщаемый период наблюдения закончился 1 мая 1933 г. Настоящий период начался с этой даты. Щелочной экстракт передней доли гипофиза крупного рогатого скота (экстракт B)

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

- Академическая медицина

- Кислотно-основное, электролиты, жидкости

- Аллергия и клиническая иммунология

- Анестезиология

- Антикоагулянты

- Искусство и изображения в психиатрии

- Кровотечение и переливание

- Кардиология

- Уход за тяжелобольным пациентом

- Проблемы клинической электрокардиографии

- Клиническая задача

- Поддержка принятия клинических решений

- Клинические последствия базовой нейронауки

- Дополнительная и альтернативная медицина

- Заявления о консенсусе

- Коронавирус (COVID-19)

- Медицина интенсивной терапии

- Культурная компетентность

- Стоматология

- Дерматология

- Диабет и эндокринология

- Интерпретация диагностических тестов

- Разработка лекарств

- Электронные медицинские карты

- Скорая помощь

- Конец жизни

- Гигиена окружающей среды

- Справедливость, разнообразие и инклюзивность

- Этика

- Пластическая хирургия лица

- Гастроэнтерология и гепатология

- Генетика и геномика

- Геномика и точное здоровье

- Гериатрия

- Глобальное здравоохранение

- Руководство по статистике и методам

- Рекомендации

- Заболевания волос

- Модели медицинского обслуживания

- Экономика здравоохранения, страхование, оплата

- Качество медицинской помощи

- Реформа здравоохранения

- Медицинская безопасность

- Медицинские работники

- Различия в состоянии здоровья

- Несправедливость в отношении здоровья

- Информатика здравоохранения

- Политика здравоохранения

- Гематология

- История медицины

- Гуманитарные науки

- Гипертония

- Изображения в неврологии

- Инфекционные болезни

- Инновации в оказании медицинской помощи

- Инфографика JAMA

- Право и медицина

- Ведущее изменение

- Меньше значит больше

- ЛГБТК-медицина

- Образ жизни

- Медицинский код

- Медицинские приборы и оборудование

- Медицинское образование

- Медицинское образование и обучение

- Медицинские журналы и публикации

- Меланома

- Мобильное здравоохранение и телемедицина

- Нарративная медицина

- Нефрология

- Неврология

- Неврология и психиатрия

- Примечательные примечания

- Сестринское дело

- Питание

- Питание, Ожирение, Упражнения

- Ожирение

- Акушерство и гинекология

- Гигиена труда

- Онкология

- Офтальмологические изображения

- Офтальмология

- Ортопедия

- Отоларингология

- Лекарство от боли

- Патология и лабораторная медицина

- Уход за пациентами

- Информация для пациентов

- Педиатрия

- Повышение производительности

- Показатели эффективности

- Периоперационный уход и консультации

- Фармакоэкономика

- Фармакоэпидемиология

- Фармакогенетика

- Фармация и клиническая фармакология

- Физическая медицина и реабилитация

- Физиотерапия

- Руководство врача

- Поэзия

- Здоровье населения

- Профилактическая медицина

- Профессиональное благополучие

- Профессионализм

- Психиатрия и поведенческое здоровье

- Общественное здравоохранение

- Легочная медицина

- Радиология

- Регулирующие органы

- Исследования, методы, статистика

- Реанимация

- Ревматология

- Управление рисками

- Научные открытия и будущее медицины

- Совместное принятие решений и общение

- Медицина сна

- Спортивная медицина

- Трансплантация стволовых клеток

- Наркомания и наркология

- Хирургия

- Хирургические инновации

- Хирургический жемчуг

- Обучаемый момент

- Технологии и финансы

- Искусство JAMA

- Искусство и медицина

- Рациональное клиническое обследование

- Табак и электронные сигареты

- Токсикология

- Травмы и травмы

- Приверженность лечению

- УЗИ

- Урология

- Руководство пользователя по медицинской литературе

- Вакцинация

- Венозная тромбоэмболия

- Здоровье ветеранов

- Насилие

- Женское здоровье

- Рабочий процесс и процесс

- Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Клинический опыт психического здоровья лиц с парафильным инфантилизмом и аутонепиофилией.

Феноменологическое исследование Клинический опыт психического здоровья лиц с парафильным инфантилизмом и аутонепиофилией. Феноменологическое исследование — Глава 1

> Опросы > Диссертация Липскомба >

Феноменологическое исследование Клинический опыт психического здоровья лиц с парафильным инфантилизмом и аутонепиофилией. Феноменологическое исследование — Глава 1

> Опросы > Диссертация Липскомба >Разделы: Индекс- 1- 2- 3- 4- 5- а- б- с- д- Ссылки

Глава 1 из Опыт клинического психического здоровья лиц с парафильным инфантилизмом и аутонепиофилией. Феноменологическое исследование , докторская диссертация bDr. Рода Дж. Липскомб, доктор философии, LPC, DAACS, BCPC. Он также доступен в PDF.

В области психологии и психотерапии существует множество

статьи и главы в учебниках, посвященные лечению

различные парафилии и фетиши, особенно те, которые ущемляют

права других, такие как педофилия, эксгибиционизм, вуайеризм,

и фроттеризм. Диагностическое и статистическое руководство по психическим

расстройства (DSM-5, Американская психиатрическая ассоциация, 2013 г.) и

правовая система объявляет эти беспорядки уголовными

правонарушений и проблематичных для общества в целом ( Диагностика и

Статистическое руководство по психическим расстройствам (4-е изд. , текстовая редакция; DSM-IV-TR ; Американская психиатрическая ассоциация, 2000, с. 566).

Определение этих конкретных парафилий в DSM-5 гласит, что они

продолжают включаться «из-за их вредоносности или потенциальной

причинение вреда другим, квалифицируются как уголовные преступления» (американское

Психиатрическая ассоциация [АПА], 2013, с. 685). Многие из этих

стратегии лечения сосредоточены на психологических и фармакологических

лечение, направленное на изменение или контроль человека, который проявляет

это проблемное поведение. Очень мало пишется или обсуждается

относительно фетишей, которые являются согласованными и неисключительными в сексуальном

тем не менее вызывают у человека стыд, смущение, депрессию,

тревожность и трудности в межличностных отношениях, особенно

романтические отношения. В центре внимания данной диссертации будет

более глубокое понимание затрагиваемых вопросов, с тем чтобы лечение

лица с сексуальным неисключительным согласием

парафильный инфантилизм и аутонепиофилия получают более чуткий

и сострадательная забота.

, текстовая редакция; DSM-IV-TR ; Американская психиатрическая ассоциация, 2000, с. 566).

Определение этих конкретных парафилий в DSM-5 гласит, что они

продолжают включаться «из-за их вредоносности или потенциальной

причинение вреда другим, квалифицируются как уголовные преступления» (американское

Психиатрическая ассоциация [АПА], 2013, с. 685). Многие из этих

стратегии лечения сосредоточены на психологических и фармакологических

лечение, направленное на изменение или контроль человека, который проявляет

это проблемное поведение. Очень мало пишется или обсуждается

относительно фетишей, которые являются согласованными и неисключительными в сексуальном

тем не менее вызывают у человека стыд, смущение, депрессию,

тревожность и трудности в межличностных отношениях, особенно

романтические отношения. В центре внимания данной диссертации будет

более глубокое понимание затрагиваемых вопросов, с тем чтобы лечение

лица с сексуальным неисключительным согласием

парафильный инфантилизм и аутонепиофилия получают более чуткий

и сострадательная забота.

В то время как маленькие дети могут проявлять мимолетный интерес к подгузникам, позывы лиц с парафильным инфантилизмом и аутонепиофилией вообще пожизненно. Сообщается, что целых 52% люди с этими фетишами могут отчаянно пытаться измениться. Немного, может быть, 0,1%, если таковые имеются, успешны (Grey, 2011, параграф 2). Аутонепиофилия, также известная как пеленочный фетиш или любитель подгузников, проще всего понять. Это фетиш, сексуальное влечение к подгузники или другие детские предметы. Сами подгузники служат сексуальная направленность. Их идеализированный партнер был бы эротическим любовником, и если бы партнер готов, подгузники и другие фетиш-объекты будут включены в их сексуальные отношения (Grey, 2011, стр. 2).

Парафильный инфантилизм, или Взрослый ребенок, — это не фетиш (Grey, 2011, с.

п. 2). Он фокусируется на самооценке человека, который

альтернативный образ ребенка. Это похоже на трансвестита,

за исключением того, что вместо того, чтобы время от времени привлекать женское альтер-эго

затем парафилические инфантилисты занимаются инфантильным альтер-эго

(Грей, 2011, стр. 2). Это может включать использование подгузников для взрослых,

детская одежда, игрушки и т. д. Если партнер

участвовать в ролевой игре, он/она будет играть роль родителя или

воспитателем, в то время как взрослый ребенок будет играть младенца, малыша или

маленький ребенок. Секс во время ролевой игры часто рассматривается как

кровосмесительный. Взрослый ребенок и партнер часто имеют типичную сексуальную

отношения вне инфантилизмной ролевой игры (Grey, 2011).

2). Это может включать использование подгузников для взрослых,

детская одежда, игрушки и т. д. Если партнер

участвовать в ролевой игре, он/она будет играть роль родителя или

воспитателем, в то время как взрослый ребенок будет играть младенца, малыша или

маленький ребенок. Секс во время ролевой игры часто рассматривается как

кровосмесительный. Взрослый ребенок и партнер часто имеют типичную сексуальную

отношения вне инфантилизмной ролевой игры (Grey, 2011).

Согласно клиническим исследованиям, оказывается, что те, кто занимается это поведение находится в диапазоне от только взрослого ребенка (11%), до в основном взрослый ребенок, но иногда любитель подгузников (14%) в основном подгузники любовник иногда взрослый ребенок (29%) только любитель подгузников (18%) с около 19% ощущают одинаковый уровень каждого («Основы», 2013 г., п. 5).

Чтобы лучше понять значение этой темы, можно

Лучше всего поделиться историей о реальном событии. Менее опытный

Клинический руководитель попросил терапевта помочь с сеансом

группового надзора. Один из супервайзеров представил случай

пара, где мужская половина боролась с фетишем подгузников. Как

супервизируемая представила случай, она разъяснила группе

что она нашла этого пациента причудливым и извращенным и

представила ее дело таким образом, чтобы вызвать наибольший шок у группы.

Терапевт, ассистировавший в супервизии, был потрясен.

что профессиональный консультант, даже в уединении группы

в обстановке наблюдения, обсуждали бы пациента в таком пренебрежительном

условия. Еще большее ее разочарование вызвал тот факт, что клиническая

супервайзер не обращал внимание на этот недостаток профессионализма или очевидное

предубеждение со стороны супервизируемого или как это предубеждение может повлиять на уровень

лечения эта пара будет получать. Важность этого дела

стало еще яснее несколько месяцев спустя, когда ее первый фетиш в подгузниках

пациентка вошла в ее кабинет в поисках терапии. За последние несколько лет,

дополнительные пациенты нашли свой путь к двери ее кабинета, так что

мысли о лучших методах лечения этих людей

сформировались благодаря профессиональному опыту.

Один из супервайзеров представил случай

пара, где мужская половина боролась с фетишем подгузников. Как

супервизируемая представила случай, она разъяснила группе

что она нашла этого пациента причудливым и извращенным и

представила ее дело таким образом, чтобы вызвать наибольший шок у группы.

Терапевт, ассистировавший в супервизии, был потрясен.

что профессиональный консультант, даже в уединении группы

в обстановке наблюдения, обсуждали бы пациента в таком пренебрежительном

условия. Еще большее ее разочарование вызвал тот факт, что клиническая

супервайзер не обращал внимание на этот недостаток профессионализма или очевидное

предубеждение со стороны супервизируемого или как это предубеждение может повлиять на уровень

лечения эта пара будет получать. Важность этого дела

стало еще яснее несколько месяцев спустя, когда ее первый фетиш в подгузниках

пациентка вошла в ее кабинет в поисках терапии. За последние несколько лет,

дополнительные пациенты нашли свой путь к двери ее кабинета, так что

мысли о лучших методах лечения этих людей

сформировались благодаря профессиональному опыту. Так как есть

ограниченные данные, написанные о лечении лиц с

аутонепиофилия или парафильный инфантилизм, как говорится: «Чтобы

цитирую Индиану Джонса, мы придумываем это по ходу дела» (Pate &

Габбард, 2003, с. 3).

Так как есть

ограниченные данные, написанные о лечении лиц с

аутонепиофилия или парафильный инфантилизм, как говорится: «Чтобы

цитирую Индиану Джонса, мы придумываем это по ходу дела» (Pate &

Габбард, 2003, с. 3).

Проблема

Обсуждения с сексопатологами, которые специализируются на пациентах с

альтернативные средства сексуального выражения, поднял вопрос

относительно того, почему больше фетишизированных пациентов с проблемами стыда, самооценки

создание, а также управление симптомами депрессии и тревоги

не искать психотерапию. Сфера психотерапии и психологии

иметь длинную и менее звездную историю, когда дело доходит до области

понимания и нормализации сексуального поведения человека (Bullough &

Буллоу, 19 лет77). В некотором смысле поле продолжает оставаться застрявшим

с осуждающим отношением к человеческой сексуальности, несмотря на большое

достижения в идеологии, например, взгляды на гомосексуальность.

Хотя психология и психотерапия добились успехов, дальнейшее изучение

необходимо учитывать отношение поля к подгузникам

фетишизм. В частности, может быть возможность для нового

уважение к тем пациентам, которые достаточно смелы, чтобы обратиться за лечением для

вопросы, касающиеся фетишей, после прочтения только аннотации

профессиональная журнальная статья 2005 года под названием «Дело о подгузниках».

фетишизм.» Только в абстрактном термине «извращенный» или

слово «извращение» использовалось четыре раза для описания 22-летнего

пациента, представленного в статье (Огуз и Уйгур, 2005, стр. 133).

При таком уровне предвзятости в рецензируемой журнальной статье один

удивляется, как профессия психотерапевта когда-либо ожидает тех, кто

бесправных сообществ, таких как парафильный инфантилизм и

аутонепиофилия, верить, что они получат что-то кроме

осуждение и насмешки, а не сопереживание и сострадание

Забота.

В частности, может быть возможность для нового

уважение к тем пациентам, которые достаточно смелы, чтобы обратиться за лечением для

вопросы, касающиеся фетишей, после прочтения только аннотации

профессиональная журнальная статья 2005 года под названием «Дело о подгузниках».

фетишизм.» Только в абстрактном термине «извращенный» или

слово «извращение» использовалось четыре раза для описания 22-летнего

пациента, представленного в статье (Огуз и Уйгур, 2005, стр. 133).

При таком уровне предвзятости в рецензируемой журнальной статье один

удивляется, как профессия психотерапевта когда-либо ожидает тех, кто

бесправных сообществ, таких как парафильный инфантилизм и

аутонепиофилия, верить, что они получат что-то кроме

осуждение и насмешки, а не сопереживание и сострадание

Забота.

Тем не менее, положительные и сострадательные истории опыта с

психотерапевты также встречаются в литературе. Как один человек

пишет: «Поскольку я лучше осознаю свои внутренние нужды и желания, я

принимать их больше. Через терапию я постепенно начинаю принимать это

аспект самого себя, но это трудный и долгий путь» («Опрос

№ 2», 2009 г., стр. 2). У большинства из них очень похожая тема, когда они говорят.

терапевту, который говорит им, что до тех пор, пока человек не

причинение вреда себе или другим, способен заниматься типичными

сексуальные контакты с партнером и это не мешает

повседневной деятельности, такой как работа, что это нормально и нет причин

прекратить такое поведение («Опрос № 2», 2009 г.).

Через терапию я постепенно начинаю принимать это

аспект самого себя, но это трудный и долгий путь» («Опрос

№ 2», 2009 г., стр. 2). У большинства из них очень похожая тема, когда они говорят.

терапевту, который говорит им, что до тех пор, пока человек не

причинение вреда себе или другим, способен заниматься типичными

сексуальные контакты с партнером и это не мешает

повседневной деятельности, такой как работа, что это нормально и нет причин

прекратить такое поведение («Опрос № 2», 2009 г.).

Большая часть понимания фетишизма

был задокументирован в период с 2006 по 2013 год Б. Терренсом Греем,

самоопределенный фетишист подгузников, в серии опросов до 2000

мужчины и женщины, которые идентифицируют участие в этом явлении. В то время

психологическое сообщество мало продвинулось вперед с формализованными

исследования в этой области сексологии, похоже, что в рамках этого

сообщество взяло на себя обязательство создать богатство

сексологические исследования заслуживают серьезного внимания. На основании отсутствия

заслуживающих доверия рецензируемых исследований в этой уникальной области парафилии,

сочетание как академического, так и инфантильного/пеленочного фетиша

ресурсы сообщества будут использованы для создания наиболее точного портрета

исторической и современной среды для пациентов и как

психотерапевтическое сообщество могло бы более эффективно

населения на лечение.

На основании отсутствия

заслуживающих доверия рецензируемых исследований в этой уникальной области парафилии,

сочетание как академического, так и инфантильного/пеленочного фетиша

ресурсы сообщества будут использованы для создания наиболее точного портрета

исторической и современной среды для пациентов и как

психотерапевтическое сообщество могло бы более эффективно

населения на лечение.

Цель исследования

Цель этого качественного феноменологического исследования состоит в том, чтобы

исследовать мировоззрение и перспективу участника. Он будет использовать

социальная конструктивистская модель и феноменологическое исследование

описывать и понимать сексуальную жизнь людей, практикующих

эти конкретные фетиши (Creswell, 2014), проводя открытые

и полуструктурированные вопросы интервью, оцениваемые путем интеллектуального анализа данных

изучить жизненный опыт и точки зрения участников.

Цель этого исследования будет заключаться в том, чтобы оглянуться назад на распространенные убеждения

о парафильном населении; предложить несколько новых идей для

построение более эффективного терапевтического альянса, особенно доверия, в

психологическая профессия и идеи лечения, которые уважают

неповторимый колорит этой группы людей.

Смысл этого исследования состоит в том, чтобы продолжить и дополнить

обсуждение тех голосов в области психологии, психотерапии

и сексологи, которые выступают за более сбалансированные подходы к лечению

те пациенты, у которых будет диагностирована парафилия, особенно

те из согласия, не угрожающей манере. Может быть причина

считают, что «парафилии, сексуальная ориентация и гендерная идентичность

не учатся или, по крайней мере, не учатся так же, как сексуальные

дисфункциям обучаются» (Мозер, 19 лет).92, с. 65) так что нам может понадобиться

начать рассматривать вопрос о расширении нашего понимания этих

определения. Исследователь надеется выяснить, соответствуют ли выводы

из этого исследования предоставить существенные доказательства того, что адвокация

и развитие ресурсов может быть необходимо для охвата недостаточно обслуживаемых

членов этого сообщества сообществом психического здоровья. Кажется

что многие из этих людей напрасно страдают от поддающихся лечению

симптомы стыда, низкой самооценки, депрессии и беспокойства, а не

чем рисковать тем, как они опасаются, что с ними будут обращаться, если они

лечение (спикер, 19 лет)86).

Исследовательские вопросы

Поскольку исследования в этой области анализ сексологии, ряд вопросов стал очевидным, поскольку необходимо рассмотреть.

- Исследования показывают, что многие лица, страдающие парафильным инфантилизмом, не могут идентифицировать травма или событие, вызвавшее их нетипичные сексуальные интересы. Мог эти нетипичные сексуальные интересы являются типом сексуальной ориентации похоже на гетеросексуала, гомосексуалиста или бисексуала?

- Можно ли физическим лицам, желающим парафильный инфантилизм, чтобы участвовать в этом поведении в психологически здоровый образ? Можно ли лечить симптомы которыми страдают многие в этом сообществе (депрессия, тревожность, низкая чувство собственного достоинства, стыд и смущение), поощряя использование их нетипичное сексуальное поведение по обоюдному согласию?

- Согласно исследованиям, лишь небольшой

процент (12%) лиц, страдающих парафильным инфантилизмом

признаются терапевту в своем нетипичном сексуальном поведении и

обратиться за лечением.

Из них большинство (91%) сообщают об опыте

между очень полезно и безрезультатно, и только 9% сообщают о

переживать как обидное или очень обидное. Если это правда, то что вызывает

так много в сообществе парафилического инфантилизма, чтобы не доверять

сообщество психического здоровья?

Из них большинство (91%) сообщают об опыте

между очень полезно и безрезультатно, и только 9% сообщают о

переживать как обидное или очень обидное. Если это правда, то что вызывает

так много в сообществе парафилического инфантилизма, чтобы не доверять

сообщество психического здоровья? - Многие люди, страдающие парафилией инфантилизм страдает от невылеченных состояний, которые легко поддаются лечению с психотерапией из-за их недоверия к психическому здоровью сообщество. Что, если вообще что-нибудь, сообщество психического здоровья может изменение для повышения уровня доверия от парафильного инфантилизма сообщество?

Ограничения/делимитации

Ограничения: феноменологическое исследование только

несколько отдельных мужчин имеют ограничения применительно к более крупным

сообщество лиц с однотипными парафилиями. Факт

что в этом исследовании участвовали только мужчины, а не женщины.

еще одно очевидное ограничение. В то время как большинство лиц с

эти конкретные парафилии преимущественно мужские, существует

большее, чем в среднем, количество женщин-инфантилистов, как указано в литературе. шоу и исследования обсудим позже. Было предположение

что ответы участников исследования были честными

и откровенно, однако из-за высокого уровня стыда и

смущение по поводу нетипичного поведения участников

Полная честность этого фетиш-сообщества не может быть гарантирована.

шоу и исследования обсудим позже. Было предположение

что ответы участников исследования были честными

и откровенно, однако из-за высокого уровня стыда и

смущение по поводу нетипичного поведения участников

Полная честность этого фетиш-сообщества не может быть гарантирована.