Что такое виктимность? — Блог Викиум

В жизни каждого встречались люди, на которых обрушивалось абсолютно все. С первого взгляда может показаться, что такой человек является глубоко несчастным. Но не всегда это таковым является. Иногда людям просто выгодно занимать позицию жертвы.

Содержание:

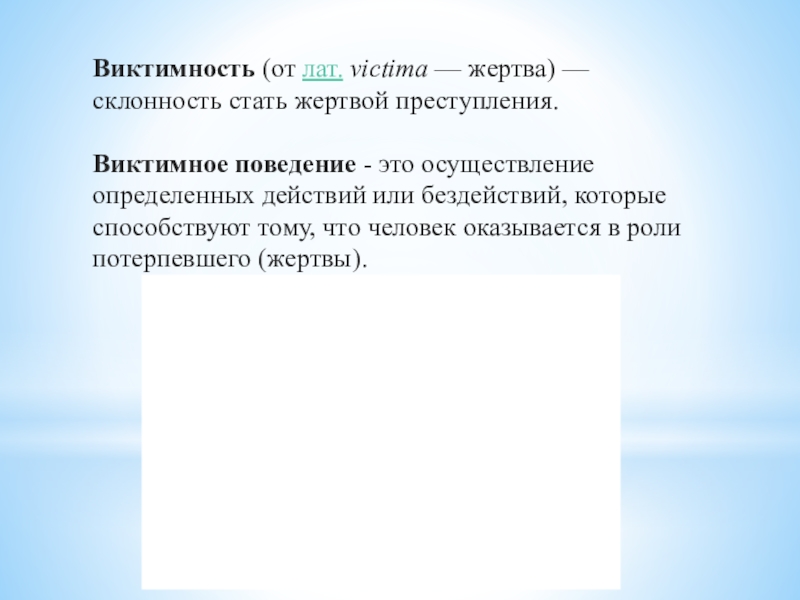

Понятие виктимности

Виктимностью в психологии называют желание индивида чувствовать себя жертвой при любых обстоятельствах. Виктимные люди могут намеренно подставлять себя под удар, чтобы в дальнейшем наслаждаться своими страданиями.

К особенностям виктимного поведения можно отнести:

- личность склонна попадать в различные неприятные ситуации;

- неприятные ситуации могут иметь разный характер — от семейного конфликта до стихийного бедствия;

- люди с виктимизацией сами провоцируют окружающих на агрессию;

- такие личности всегда ищут более сильного человека, которому они бы хотели подчиняться.

В чем проявляется виктимность?

К виктимности склонны как мужчины, так и женщины. Чтобы организовать себе безопасность от подобных людей, следует знать в чем проявляется подобное расстройство:

- Человек специально приводит все к конфликту, чтобы спровоцировать собеседника и в дальнейшем услышать от него оскорбления.

- Такие люди предпочитают выбирать себе более сильных друзей, которым они хотят подчиняться.

- Личность с синдромом виктимности уверена, что ей никогда не везет, и она глубоко несчастна.

- Такие люди являются больше пессимистами, чем оптимистами.

Типы виктимного поведения

Если взрослый человек занимает позицию, когда его начинают постоянно оскорблять и унижать, тогда можно говорить о виктимологическом синдроме. Виктимность имеет несколько типов:

- пассивное подчинение подразумевает не слишком охотное подчинение агрессору;

- псевдопровокацию можно наблюдать тогда, когда человек, сам того не понимая, начинает побуждать окружающих к агрессии в его сторону;

- неустойчивый тип объединяет в себе первую и вторую разновидность и является наиболее опасным.

Причины появления патологии

Причин для формирования личностной деградации и неуверенности в себе может быть множество. Наиболее популярными факторами в формировании виктимности являются:

- наследственная предрасположенность;

- неумение проявить характер и защитить себя в опасных ситуациях;

- внушаемость;

- излишнее проявление тревожности и неумение взять себя в руки в критических ситуациях.

Избавляться от такого состояния необходимо с помощью тренинга, где человеку объяснят, как правильно себя вести в определенных ситуациях и покажут на примере.

Слишком доверчивые и внушаемые люди часто становятся жертвами цыган, которые прекрасно владеют теориями гипноза и с помощью нескольких слов могут расположить жертву к себе, прикарманив все деньги. Понятие виктимности разнообразно, ее могут демонстрировать родители, у которых уровень опеки превышает все допустимые нормы по отношению ко взрослым детям.

Чтобы перестать быть жертвой, необходимо научиться уважать себя, уметь за себя постоять и демонстрировать это окружающим, избавиться от неуверенности и заниматься повышением своей самооценки.

Еще одним важным моментом является умение получать удовольствие не от унижений и оскорблений, а от других источников. Так, например, индивид может найти для себя какое-то хобби, с помощью которого будет отдыхать и поднимать себе настроение. Перестать быть виктимным человеком достаточно сложно, но вполне реально. Начать можно с устранения негативных эмоций и токсичных мыслей с помощью курса Викиум «Детоксикация мозга».

Виктимность поведения — виды, причины, профилактика, коррекция

Виктимность – это предрасположенность человека быть жертвой. При этом различается социальная предрасположенность, где вероятность стать жертвой зависит от криминогенной обстановки региона, а также психологическая виктимность, когда характерологические и личностные черты, приобретенные вследствие воспитания или полученных психологических травм, способствуют провоцирующему поведению.

Виктимность жертвы по психологическому фактору подвергается серьезной критике со стороны многих авторов и практически дискредитирована в юриспруденции, где ответственность за совершенное преступление несёт исключительно одна сторона. В доказательство этого приводятся факты, что поведение жертвы воспринимается, как провокация исключительно преступником и не является объективным. Именно поэтому данное понятие не употребляется в судебных делах об убийствах и изнасилования, но имеет место в практической психологии. Имеет смысл говорить о виктимности, когда у человека повышена вероятность попасть в неприятности, что вызывается различными внутренними причинами.

Что такое виктимность поведения

Понятие виктимности было введено в науке виктимологии, изучающей поведение жертв и преступников. Особое поведение, на вербальном и невербальном уровне заставляет преступников практически безошибочно выбирать для своих жертв определенных личностей. К примеру, если насильник проявляет агрессию в отношении нескольких женщин, то продолжать свои действия он будет только с той, которая сожмется от страха, промолчит, стерпит недостойное поведение, постарается не привлекать внимание, при этом будет выглядеть испуганной. К тем, кто сразу дает отпор, вовлекает во взаимодействие общественность и дает недвусмысленно понять недопустимость подобных действий, с большой вероятностью оставляют в покое.

К тем, кто сразу дает отпор, вовлекает во взаимодействие общественность и дает недвусмысленно понять недопустимость подобных действий, с большой вероятностью оставляют в покое.

На данный момент понятие виктимности подразумевает не только большую вероятность нападения другого человека, но также вербальные оскорбления, унижения и частоту попадания в неприятные и травматичные ситуации, такие как аварии, несчастные случаи, захлебнувшиеся двери или часто ломающиеся приборы. Сюда подходят страдания от военных действий и природных катаклизмов, человек выглядит как магнит, притягивающий неудачи.

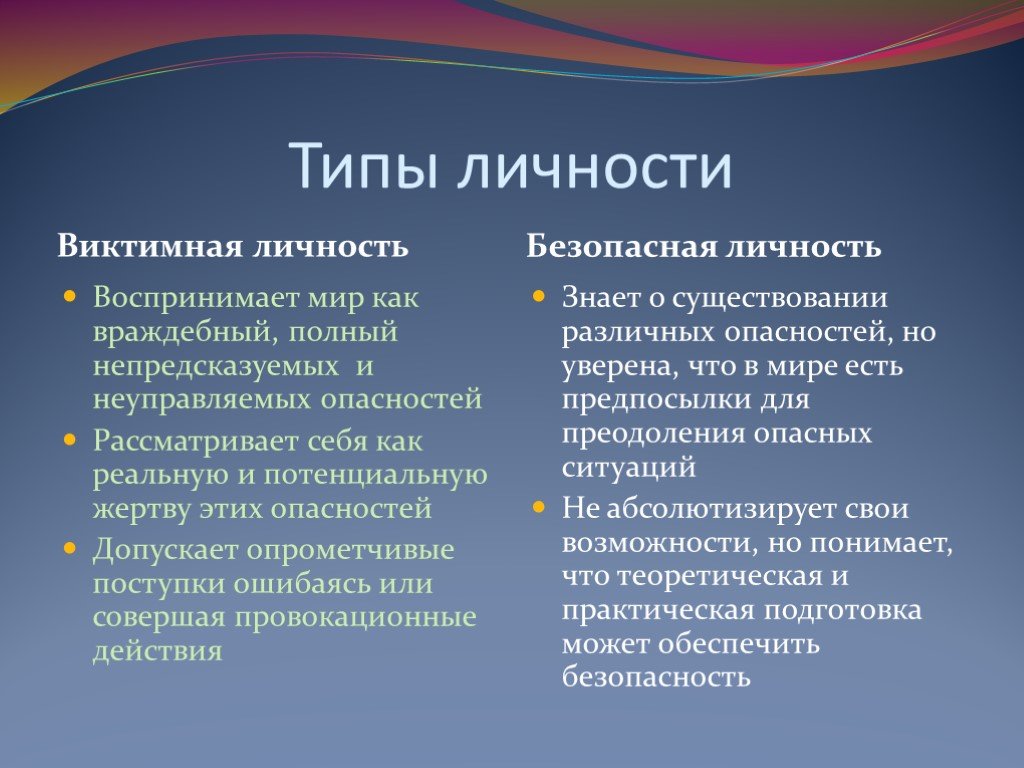

Как любое понятие, виктимность имеет свои отличительные особенности и признаки. Таким людям свойственны неустойчивые эмоциональные реакции, искаженное восприятие собственных чувств, что в итоге приводит к формированию внешнего локуса контроля.

Виктимный человек в своих решениях будет занимать пассивную позицию и во многом искать руководства, занимая подчиняющуюся позицию. Покорность в сочетании с внушаемостью и низкой самооценкой создают благоприятную почву для постепенного становления хронической жертвой в будущем, даже если до этого подобные эпизоды в жизни человека не случались.

Особенности воспитания, которые не предполагают развитие осторожности, формируют легкомысленный стиль поведения, неумение отличать опасные ситуации, а соответственно, и умения постоять за себя или вовремя покинуть сферу неблагоприятного развития событий.

Социально-одобряемые качества исполнительности и добросовестности в своем крайнем проявлении, формируют позицию всегда готовую к подчинению. Причем, чем больше человеку приходится в жизни подчиняться окружающим, тем сложнее ему отказать и противостоять при реальной необходимости, благодаря выработанной стратегии поведения. Такие люди рассуждают, что проще подчиниться насильнику и избежать побоев, выдержать побои от мужа и этим дать ему успокоиться, выполнить недельную норму работы за два дня в ущерб здоровью, но сохранить благосклонность коллег. Рационализаций много, а результат один – человек страдает и продолжает терпеть.

Виктимность бывает различной направленности и степени выраженности. Вообще подобная чета присуща любому человеку, и в здоровом варианте она отвечает за возможность поступиться своим интересами, ради дальнейшей выгоды. Однако, являясь личностной характеристикой, виктимность считается патологической чертой и требует психологической, а иногда и психиатрической коррекции.

Однако, являясь личностной характеристикой, виктимность считается патологической чертой и требует психологической, а иногда и психиатрической коррекции.

Причины виктимности

Виктимность жертвы проявляется в совершении действий, приводящих к опасным или негативным последствиям. Инстинкты самосохранения, предназначенные для обратной функции, в данный момент не срабатывают или проявляются условно, например, только на вербальном уровне, а на поведенческом отсутствуют. Приводят к подобным деформациям несколько основных причин.

Изначально это тип личности, обрисовывающий пассивно-подчиняемую позицию. Именно таких большинство среди жертв, а поведение выглядит как выполнение требований агрессора. Возможно, они будут выполняться не полностью или медленно, но, тем не менее, человек подчиняется.

Второй тип личности – это провоцирующий. Такие люди неосознанно стремятся привлекать к себе внимание или не осознают последствия своих действий. Яркие примеры провоцирующего поведения это пересчет крупных денежных сумм в неблагоприятном общественном месте (на вокзале или в криминогенном районе вечером), сексуализированное поведение, переходящее границы флирта и прочее.

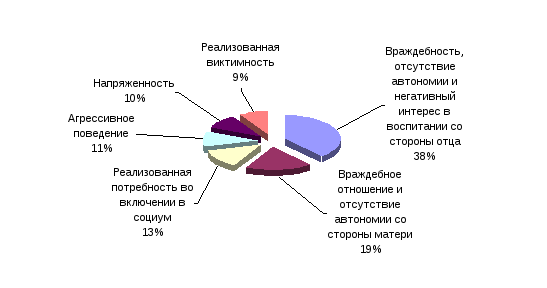

Воспитание и пережитые детские психотравмы являются для появления комплекса жертвы. Наиболее высок риск развития виктимного поведения у жертв насилия, которым никто не оказал помощь и поддержку, не была проведена психотерапия или же все близкие приняли сторону насильника и обвинили в случившемся жертву.

У детей виктимных или неблагополучных родителей (различные виды зависимости, низкий уровень социальной культуры, высокий уровень агрессивности и прочее) не формируется адекватная оценка ситуации, и отношения с миром они строят подобно родительской семье. Такой ребенок может быть крайне удивлен, что в других семьях никого никогда не бьют, кроме этого, концепция наказания становится настолько необходимой, что повзрослев, человек начинает провоцировать на насилие тех, кому это было не свойственно, из-за собственного повышенного уровня тревожности.

Причастность к различным антисоциальным группировкам, как ни странно также формирует поведение жертвы. Стоит отметить, что не только яркие группы, нарушающие общий порядок влияют на формирование позиции жертвы, а и любой социум. Учителя с эмоциональным выгоранием не учат детей противостоять агрессии, а выливают негатив на детей, группа сверстников может быть низкого социального уровня и издеваться над теми, кто отличается. Чем больше актов насилия воспринимает ближайшее окружение, как норму, тем большая терпимость формируется у личности.

Учителя с эмоциональным выгоранием не учат детей противостоять агрессии, а выливают негатив на детей, группа сверстников может быть низкого социального уровня и издеваться над теми, кто отличается. Чем больше актов насилия воспринимает ближайшее окружение, как норму, тем большая терпимость формируется у личности.

Виды виктимности

Являясь многоаспектным понятием, виктимность разделяется на виды.

Чаще всего в криминологии и психологии говорят об индивидуальной виктимности, которая подразумевает высокую вероятность конкретной личности стать жертвой, при том, что объективно такого можно было избежать.

Именно данный вид наиболее связан с личностно-психологическими чертами, полученными травмами и особенностями воспитания, формирующими неадекватную реакцию индивида. Такая личностная виктимность активизируется при соответствующих обстоятельствах, однако вместо выбора безопасного поведения, будущая жертва неосознанно выбирает провокационную линию поведения. У девушек это может проявляться пристальным взглядом в глаза незнакомцам или попытками поймать машину ночью на трассе. Мужчины хвастаются своими материальными сбережениями в компании уголовников или пытаются выяснять отношения путем физического решения конфликта с соперником, явно более сильным.

Мужчины хвастаются своими материальными сбережениями в компании уголовников или пытаются выяснять отношения путем физического решения конфликта с соперником, явно более сильным.

Любовь к экстремальным видам спорта, неоправданное стремление к героизму, возвращение на поле боя после ранения – действия, сознательно выбираемые человеком, однако они изначально несут угрозу жизни. Некоторые объясняют это повышенной потребностью в адреналине или жаждой повысить свою самооценку, и действительно такая мотивация существует, но и шкала жертвенности у данного типа людей повышена.

Массовая виктимность касается групп людей и имеет собственную градацию, в зависимости от характеристик лиц и условий. Групповая виктимность объединяет определенные категории населения, обладающие одинаковыми признаками или параметрами виктимности (например, дети или инвалиды). Объектная виктимность предполагает совершение определенных видов преступлений (краж, убийств или изнасилований). Чаще всего, человек подвержен какому-то одному виду, то есть тот, кого обворовывают, вряд ли будет изнасилован. Субъектная виктимность привлекает различных преступников.

Субъектная виктимность привлекает различных преступников.

Наиболее ярким примером массовой виктимности служит стокгольмский синдром, когда жертвы переходят на сторону агрессоров. Это происходит не сразу, необходим достаточный непрерывный контакт и сильные пережитые травматические эмоции, после чего, даже находясь в заложниках и получив реальные физические травмы, жертвы начинают защищать обидчиков, сочувствовать и помогать им.

Как избавиться от виктимности

Повышенная склонность становиться жертвой не является врожденным качеством, а соответственно поддается коррекции. В ситуациях, когда частота и интенсивность потерь становится существенной, состояние стабилизируется транквилизаторами и антидепрессантами при одновременной психотерапевтической коррекции.

Если ситуация не настолько критична, то показана только психотерапия, направленная на восстановление адекватной самооценки и выработку новых стратегий поведения. Одной из основных задач является смещение регулирующей роли действий с внешнего источника на внутренний. Это значит, что прежде чем принять решение или последовать совету, просьбе или даже приказу кого-то необходимо соотнести происходящее со своими потребностями. В здоровом состоянии человек не станет выполнять действия, причиняющие ему вред, кто бы об этом не просил, даже прямой начальник. Это подразумевает большую долю ответственности за свою жизнь и ее течение. В таком ракурсе уже невозможно обвинять других в случившихся неудачах или искать оправдания, почему произошло несчастье. Находя опору в своих ощущениях и решения, человек сам начинает организовывать свою жизнь безопасным образом, просчитывая последствия наперед.

Это значит, что прежде чем принять решение или последовать совету, просьбе или даже приказу кого-то необходимо соотнести происходящее со своими потребностями. В здоровом состоянии человек не станет выполнять действия, причиняющие ему вред, кто бы об этом не просил, даже прямой начальник. Это подразумевает большую долю ответственности за свою жизнь и ее течение. В таком ракурсе уже невозможно обвинять других в случившихся неудачах или искать оправдания, почему произошло несчастье. Находя опору в своих ощущениях и решения, человек сам начинает организовывать свою жизнь безопасным образом, просчитывая последствия наперед.

Отсутствие подверженности внешним манипуляциям необходимо, чтобы окружающие не смогли сыграть на чувстве вины, жалости или неполноценности. Девушка, знающая свои сильные и слабые стороны, вряд ли согласится на предложение «да кому ты кроме меня понадобишься, садись». Умение отказывать в любых сферах жизни – отличная тренировка против виктимности. Чем больше развивается умение тактичного противостояния, тем меньше шансов неосознанно стать жертвой.

Необходимо начать следить за собственными мыслями, поскольку, чем больше индивидуум себя жалеет, предстает в своих же глазах беспомощным и несчастным, тем больше подобное состояние транслируется окружающим. По сути это также провокации, ведь если кто-то жалуется первый раз – ему помогают, на второй – не обращают внимания, а на третий это может вызвать вполне конкретные агрессивные действия.

Профилактика виктимности

Виктимность поведения – явление, проявляющееся на всех уровнях общественного устройства, она не может замкнуться исключительно на диаде жертва-преступник, соответственно и профилактические меры производятся сразу на нескольких уровнях. Начинается все с государственных органов правопорядка, экономического, политического и культурного влияния. Это введение необходимых законов и составление здоровой позиции в отстаивании прав жертв и наказаний преступников. В местах, где поведение людей не регулируется законами, которые являются общими, объективными и понятными для всех растет уровень преступности, а вместе с ним и виктимности.

После общего уровня профилактики и регуляции общества, необходима специализированная коррекция виктимности, которая должна проводиться среди потенциально неблагополучных групп населения. Сюда можно отнести колонии, антиобщественные группировки, центры для наркоманов и бездомных, социально неблагополучных семей. В школах и даже садиках необходимо ввести занятия, где дети будут учиться отличать правомерные действия от насильственных, а также адекватно оценивать собственное поведение на предмет провокационных высказываний или поступков.

Наиболее предметная работа по профилактике должна проводиться индивидуально с лицами, подвергшимися насилию, физическим травмам, неподобающему отношению и прочим ситуациям, которые включат в себя понятие виктимности. После первой же случившейся психотравматической ситуации необходима психотерапевтическая работа по преодолению пережитого. Так же важно просветительство с точки зрения юриспруденции и поведенческой психологии, объясняющие моменты, когда человек может быть обвинен в провокационном поведении.

Различные тренинги и курсы, а также психотерапевтические группы являются отличными методами профилактики виктимности, поскольку развивают необходимые личностные качества (уверенность, самостоятельность, способность ориентироваться в окружающей обстановке и людях.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Виктимизация (судебная психология) — iResearchNet

Виктимизация может быть определена как действие или процесс, когда кто-то получает травму или ущерб от другого лица. В результате повреждения могут быть физическими (например, ушибы, переломы костей) или психологическими (например, посттравматическое стрессовое расстройство [ПТСР], депрессия). Виктимизация — это частое событие, происходящее в межличностном контексте, часто связанное со злоупотреблением властью, например, когда родитель жестоко обращается с ребенком; взрослый ребенок, жестоко обращающийся с немощным пожилым родителем; или учитель, который изнасиловал ученика. Хотя прошлые исследования виктимизации, как правило, были разрозненными, необходим более комплексный подход не только из-за частой коморбидности различных типов виктимизации, но и из-за общих психологических проблем. Общие основные психологические проблемы, распространяющиеся на разные типы виктимизации, включают ущерб межличностным отношениям и самому себе. Хотя виктимизация часто может быть связана с травматическим опытом, травма может не включать в себя виктимизацию. Например, сойти с бордюра, упасть и сломать лодыжку может быть травмирующим событием; однако такое событие не определяет опыт виктимизации, потому что это не межличностное событие.

Хотя прошлые исследования виктимизации, как правило, были разрозненными, необходим более комплексный подход не только из-за частой коморбидности различных типов виктимизации, но и из-за общих психологических проблем. Общие основные психологические проблемы, распространяющиеся на разные типы виктимизации, включают ущерб межличностным отношениям и самому себе. Хотя виктимизация часто может быть связана с травматическим опытом, травма может не включать в себя виктимизацию. Например, сойти с бордюра, упасть и сломать лодыжку может быть травмирующим событием; однако такое событие не определяет опыт виктимизации, потому что это не межличностное событие.

Чтобы понять виктимизацию, необходимо признать несколько основных тем. Вопреки мнению неспециалиста, виктимизация — не редкое событие, которое происходит только в контексте незнакомца с незнакомцем. Напротив, виктимизация — чрезвычайно частое событие, которое чаще всего происходит в обычных ролях человеческой жизни и соответствует им. Несмотря на то, что стереотипные представления о виктимизации действительно имеют место (например, женщина, изнасилованная незнакомцем, идущим ночью по улице), наносят ущерб и нуждаются в устранении, эти виды виктимизации не являются нормой вне контекста войны. Скорее, наиболее значительными источниками виктимизации являются те, которые возникают из наших обычных повседневных ролей, таких как роли супруга, родителя, ребенка и друга. Таким образом, виктимность следует понимать как неотъемлемую часть человеческих отношений.

Несмотря на то, что стереотипные представления о виктимизации действительно имеют место (например, женщина, изнасилованная незнакомцем, идущим ночью по улице), наносят ущерб и нуждаются в устранении, эти виды виктимизации не являются нормой вне контекста войны. Скорее, наиболее значительными источниками виктимизации являются те, которые возникают из наших обычных повседневных ролей, таких как роли супруга, родителя, ребенка и друга. Таким образом, виктимность следует понимать как неотъемлемую часть человеческих отношений.

К сожалению, исследования и статьи о виктимизации часто разрознены или разобщены. Например, исследователи, изучающие сексуальное насилие над детьми, часто не учитывают одновременное возникновение других форм виктимизации, таких как физическое насилие. Точно так же исследователи, изучающие физическое насилие, могут не признать последствия домашнего насилия. Это привело к неспособности оценить общий контекст виктимизации. Кроме того, такая раздробленность привела к тому, что исследователи не смогли создать концептуальные модели, организованные вокруг общих концепций виктимизации. Вместо этого большинство исследований и большинство моделей виктимизации ограничиваются конкретным контекстом. По мере развития этой области растет понимание того, что такая раздробленность может привести к неспособности распознать сходство в этих переживаниях. В частности, такая балканизация помешала исследователям признать общую суть опыта виктимизации: необходимость сосредоточиться на межличностной природе и последствиях виктимизации.

Вместо этого большинство исследований и большинство моделей виктимизации ограничиваются конкретным контекстом. По мере развития этой области растет понимание того, что такая раздробленность может привести к неспособности распознать сходство в этих переживаниях. В частности, такая балканизация помешала исследователям признать общую суть опыта виктимизации: необходимость сосредоточиться на межличностной природе и последствиях виктимизации.

В этой записи не обсуждается виктимизация, связанная с социальными и политическими процессами, такими как война. Хотя война и геноцид — мрачные области, из которых проистекает виктимизация, такие события выходят за рамки этой статьи и требуют отдельного анализа и рассмотрения. Точно так же здесь не обсуждается виктимизация, которая является результатом жизни в социально дезинтегрированном или бедном государстве (например, в опасных районах или крайней бедности), хотя и наносит серьезный ущерб людям.

Эта статья фокусируется на явлениях, происходящих в контексте человеческих отношений, в частности тех отношений, которые определяются как обычные отношения, в которые вовлечены люди. Переживания виктимизации определяются не только тем, кто это сделал и что было сделано, но и тем, какой основной психологический процесс задействован. Такой комплексный подход является полезным этапом развития в понимании феномена виктимности по ряду причин. Во-первых, все больше и больше исследователей обнаруживают, что уникальная, изолированная виктимизация может быть редкостью и что вместо этого более типичны множественные виктимизации одного и того же человека, происходящие в разное время и в разных условиях. Короче говоря, существует огромное количество совпадений среди виктимизированных групп населения в их подверженности тому, что считалось отдельными и уникальными ситуациями виктимизации. Поскольку исследователи определили этот процесс, то, что стало пониматься как разновидность принципа Матфея, верно: «Кто имеет, тот получает; кто не имеет, тот не получает». То есть вероятность виктимизации гораздо выше среди определенных групп и определенных людей, особенно среди тех, кто ранее подвергался виктимизации.

Переживания виктимизации определяются не только тем, кто это сделал и что было сделано, но и тем, какой основной психологический процесс задействован. Такой комплексный подход является полезным этапом развития в понимании феномена виктимности по ряду причин. Во-первых, все больше и больше исследователей обнаруживают, что уникальная, изолированная виктимизация может быть редкостью и что вместо этого более типичны множественные виктимизации одного и того же человека, происходящие в разное время и в разных условиях. Короче говоря, существует огромное количество совпадений среди виктимизированных групп населения в их подверженности тому, что считалось отдельными и уникальными ситуациями виктимизации. Поскольку исследователи определили этот процесс, то, что стало пониматься как разновидность принципа Матфея, верно: «Кто имеет, тот получает; кто не имеет, тот не получает». То есть вероятность виктимизации гораздо выше среди определенных групп и определенных людей, особенно среди тех, кто ранее подвергался виктимизации.

Над ребенком, подвергшимся насилию, могут издеваться в школе, а во взрослом возрасте он может стать жертвой домашнего насилия. Кроме того, эффект этих различных виктимизаций может быть больше, чем просто сумма отдельных типов.

Наконец, потребность в интегративном подходе особенно демонстрируется общим межличностным характером явлений виктимизации. Если ключевым аспектом опыта виктимизации, который определяет его, является межличностный характер виктимизации, то вполне вероятно, что существует общее психологическое выражение подверженности виктимизации для всех типов виктимизации. Интегративный подход позволяет исследовать это общее ядро психологических особенностей, связанных с этим определением виктимизации.

Первые исследования последствий виктимизации подробно описывали многие психологические последствия подверженности виктимизации. Как правило, исследователи выявляют группы населения, ранее подвергавшиеся виктимизации, и сравнивают эту популяцию с населением, не подвергшимся виктимизации, по стандартным показателям, в первую очередь по психологическим нарушениям. Это исследование показало, что воздействие виктимизации является патогеном. В дополнение к возможным физическим последствиям, связанным с виктимизацией, могут быть психологические симптомы в ряде областей, таких как диссоциация, депрессия, тревога и межличностные трудности. Кроме того, определенные формы могут иметь более конкретные результаты. Например, сексуальное насилие над детьми может быть связано с сексуальными трудностями. Существует не только широкий спектр возможных симптомов, связанных с виктимизацией, но также существует широкий диапазон степени тяжести реакции на виктимизацию. По мере развития этой области, особенно под руководством таких исследователей, как Дэвид Финкельхор, акцент сместился с конкретных психологических симптомов и признания посттравматического стрессового расстройства на основные психологические проблемы или процессы, на которые влияет виктимизация. Эти основные психологические проблемы включают ущерб межличностным отношениям и самому себе.

Это исследование показало, что воздействие виктимизации является патогеном. В дополнение к возможным физическим последствиям, связанным с виктимизацией, могут быть психологические симптомы в ряде областей, таких как диссоциация, депрессия, тревога и межличностные трудности. Кроме того, определенные формы могут иметь более конкретные результаты. Например, сексуальное насилие над детьми может быть связано с сексуальными трудностями. Существует не только широкий спектр возможных симптомов, связанных с виктимизацией, но также существует широкий диапазон степени тяжести реакции на виктимизацию. По мере развития этой области, особенно под руководством таких исследователей, как Дэвид Финкельхор, акцент сместился с конкретных психологических симптомов и признания посттравматического стрессового расстройства на основные психологические проблемы или процессы, на которые влияет виктимизация. Эти основные психологические проблемы включают ущерб межличностным отношениям и самому себе.

Одним из достижений нескольких десятилетий исследований последствий воздействия насилия и виктимизации является признание того, что посттравматическое стрессовое расстройство часто является специфическим последствием виктимизации. Это признание привлекло значительное внимание к роли травмы в жизни людей и осознание того, что подверженность травме, особенно хронической, повторяющейся травме, создает уникальный тип психологической реакции, которая не соответствует типичному пониманию посттравматического стрессового расстройства, а наоборот. , требует понимания не только травмы и ее реакции, но также травмы и задачи адаптации к хроническому воздействию травмы. Это побудило исследователей идентифицировать различные типы посттравматического стрессового расстройства, описываемого как сложное посттравматическое стрессовое расстройство, чтобы отличить его от диагноза посттравматического стрессового расстройства, приведенного в Диагностическом и статистическом руководстве (четвертое издание; DSM-IV).

Это признание привлекло значительное внимание к роли травмы в жизни людей и осознание того, что подверженность травме, особенно хронической, повторяющейся травме, создает уникальный тип психологической реакции, которая не соответствует типичному пониманию посттравматического стрессового расстройства, а наоборот. , требует понимания не только травмы и ее реакции, но также травмы и задачи адаптации к хроническому воздействию травмы. Это побудило исследователей идентифицировать различные типы посттравматического стрессового расстройства, описываемого как сложное посттравматическое стрессовое расстройство, чтобы отличить его от диагноза посттравматического стрессового расстройства, приведенного в Диагностическом и статистическом руководстве (четвертое издание; DSM-IV).

Точно так же в жизни детей все больше осознается, что реакции детей на хронические, повторяющиеся стрессовые события не могут быть отнесены к диагнозу посттравматического стрессового расстройства, которое развилось в основном в горниле военного опыта солдат. Таким образом, в современном научном сообществе существует понимание того, что уникальные способности к адаптации и реакции детей и подростков требуют некоторых новых типов диагностической номенклатуры. В частности, понятие расстройства, связанного с травмой развития, было предложено научному сообществу несколькими людьми и рассматривается на предмет включения в последующие издания DSM. Однако следует подчеркнуть тот факт, что травматическое воздействие является уникальным и особым патогеном, который вызывает ряд реакций у людей. Частично эти исходы могут быть зафиксированы диагнозом посттравматического стрессового расстройства; тем не менее, диапазон ответов нуждается в более четко сформулированном и конкретном наборе диагностических категорий, чтобы иметь возможность очертить разнообразие ответов и синдромов, наблюдаемых у детей, подростков и взрослых.

Таким образом, в современном научном сообществе существует понимание того, что уникальные способности к адаптации и реакции детей и подростков требуют некоторых новых типов диагностической номенклатуры. В частности, понятие расстройства, связанного с травмой развития, было предложено научному сообществу несколькими людьми и рассматривается на предмет включения в последующие издания DSM. Однако следует подчеркнуть тот факт, что травматическое воздействие является уникальным и особым патогеном, который вызывает ряд реакций у людей. Частично эти исходы могут быть зафиксированы диагнозом посттравматического стрессового расстройства; тем не менее, диапазон ответов нуждается в более четко сформулированном и конкретном наборе диагностических категорий, чтобы иметь возможность очертить разнообразие ответов и синдромов, наблюдаемых у детей, подростков и взрослых.

Тот факт, что виктимизация обычно происходит в контексте межличностных отношений, имеет большое значение для понимания последствий виктимизации. Такая виктимизация вызывает уникальные межличностные, эмоциональные проблемы и проблемы развития. Люди формируют свои рабочие модели мира в контексте отношений. Это то, как мы приходим к пониманию того, чего мы можем ожидать от других людей, и как мы учимся взаимодействовать с другими. Таким образом, последствия виктимизации, особенно виктимизации, происходящей в контексте центральных человеческих отношений, имеют далеко идущие последствия и могут повлиять на последующие отношения.

Такая виктимизация вызывает уникальные межличностные, эмоциональные проблемы и проблемы развития. Люди формируют свои рабочие модели мира в контексте отношений. Это то, как мы приходим к пониманию того, чего мы можем ожидать от других людей, и как мы учимся взаимодействовать с другими. Таким образом, последствия виктимизации, особенно виктимизации, происходящей в контексте центральных человеческих отношений, имеют далеко идущие последствия и могут повлиять на последующие отношения.

Как первоначально предложил Джон Боулби, наши ключевые фигуры привязанности являются линзой, через которую мы развиваем наше понимание мира. Теория мира, которую мы формируем в этих отношениях, становится, таким образом, шаблоном, по которому мы судим о последующем опыте и по которому формируем наши собственные действия в мире. Когда эти модели повреждаются или искажаются в результате виктимизации, основным последствием является то, что на все последующие взаимодействия влияет приспособление, которое жертва должна приспособить к опыту виктимизации. Например, в результате жестокого обращения со стороны родителей ребенок считает, что все отношения потенциально вредны. Затем ребенок вступает во все последующие отношения с чувством недоверия и ожиданием того, что вскоре последуют отказ и вред. Микросреда, созданная ребенком, в свою очередь, может привести к осуществлению этих ожиданий.

Например, в результате жестокого обращения со стороны родителей ребенок считает, что все отношения потенциально вредны. Затем ребенок вступает во все последующие отношения с чувством недоверия и ожиданием того, что вскоре последуют отказ и вред. Микросреда, созданная ребенком, в свою очередь, может привести к осуществлению этих ожиданий.

Таким образом, в основе опыта виктимизации лежит ущерб, наносимый чувству доверия жертвы и ее или ее способности создавать безопасные, привязанные отношения. Предательство виктимизации считается одним из самых трудных процессов для людей, чтобы включить их в свои представления о мире как о благоприятном или благожелательном месте. В частности, когда виктимизация повторяется и продолжается, нет возможности для развития надежной базы в каких-либо привязанных отношениях.

Это повреждение схемы привязанности происходит наряду с изменениями других когнитивных схем. То, как мир воспринимается и интерпретируется, трансформируется под воздействием виктимизации. Когнитивные схемы, особенно при восприятии отношений, трансформируются негативным образом. Роланд Саммит был одним из первых, кто объяснил эти изменения в когнитивных схемах своим описанием синдрома аккомодации, при котором опыт виктимизации закрепляет и делает ригидными последующие интерпретации реальности.

Когнитивные схемы, особенно при восприятии отношений, трансформируются негативным образом. Роланд Саммит был одним из первых, кто объяснил эти изменения в когнитивных схемах своим описанием синдрома аккомодации, при котором опыт виктимизации закрепляет и делает ригидными последующие интерпретации реальности.

Все основные когнитивные схемы отношений находятся под сильным влиянием опыта виктимизации. Финкельхор резюмировал для подхода к развитию, в частности, как этот ущерб опосредован четырьмя основными условиями: (1) происходит повторяющаяся и постоянная виктимизация, (2) изменяются основные отношения жертвы, (3) виктимизация добавляется к другим стрессовым факторам, и (4) виктимизация происходит на критической стадии развития. То есть, если виктимизация повторяется, если природа отношений жертвы с основными отношениями привязанности повреждена виктимизацией, добавляется к другим стрессорам и возникает в критический период, тогда они служат модераторами, которые способствуют силе виктимизации. опыт виктимизации через мощную деградацию процессов развития.

опыт виктимизации через мощную деградацию процессов развития.

С точки зрения критических задач развития, на которые может повлиять виктимизация, возможно, наиболее затронутой основной когнитивной схемой является схема самости. Раннее развитие ребенка требует развития чувства собственного достоинства. Одной из основных функций этого «я» является способность управлять своими эмоциями, физиологическим возбуждением, основными повседневными жизненными задачами, а также управлять эмоциями и регулировать их. В частности, регуляция аффекта, возможно, является наиболее важной задачей для всех людей. Опыт виктимизации может иметь особенно важное влияние на способность детей регулировать свои эмоциональные реакции на мир. Виктимизация, происходящая во взрослом возрасте, подрывает приобретенные компетенции и вызывает своего рода психологическую регрессию. Очень типичный опыт виктимизации взрослых заключается в том, что жертва теряет значительные достижения в психологическом развитии и регрессирует к прежним уровням зависимости. Может быть соответствующая неспособность быть эмоционально автономным и саморегулирующимся. Существует большое количество исследований, демонстрирующих, что этот опыт, кроме того, имеет силу препятствовать будущему выполнению задачи развития вследствие того, что жертвы обременены психологическими симптомами и/или приспосабливаются к виктимизации путем отстранения от социального мира и неуверенность в собственных силах.

Может быть соответствующая неспособность быть эмоционально автономным и саморегулирующимся. Существует большое количество исследований, демонстрирующих, что этот опыт, кроме того, имеет силу препятствовать будущему выполнению задачи развития вследствие того, что жертвы обременены психологическими симптомами и/или приспосабливаются к виктимизации путем отстранения от социального мира и неуверенность в собственных силах.

Как описали Финкельхор и Анджела Браун, повреждение личности также может включать чувство стигматизации и бессилия. Человек может чувствовать себя ответственным и виноватым в том, что произошло. Например, ребенок, подвергшийся физическому насилию, и избитая жена могут чувствовать себя заслуживающими жестокого обращения. Кроме того, учитывая характер межличностных отношений, жертва может чувствовать себя слишком стыдно, чтобы сообщить об этом. Например, пожилой человек, подвергшийся жестокому обращению со стороны взрослого ребенка, может чувствовать себя слишком пристыженным, чтобы сообщить об этом. Виктимизация также может сопровождаться чувством бессилия. Жертва преследования, например, может чувствовать потерю контроля над своей жизнью.

Виктимизация также может сопровождаться чувством бессилия. Жертва преследования, например, может чувствовать потерю контроля над своей жизнью.

Как было отмечено ранее, виктимизация обычно не является изолированным событием, и это важно для понимания последствий виктимизации. Финкельхор предполагает, что существует дополнительный эффект, когда виктимизация происходит в контексте других стрессоров. Он также отмечает, что если виктимизация происходит в критический период развития, она может прервать успешное решение задачи на стадии развития. Модель Финкельхора, определяющая смягчающие эффекты повреждающего контекста, представляет собой полезную попытку приблизить понимание психологических процессов к конкретному пониманию эффектов виктимизации. В настоящее время появляется все больше литературы, подтверждающей большинство предположений Финкельхора, особенно тех, которые касаются множественных виктимизаций и кумулятивного эффекта виктимизации, возникающей одновременно с другими стрессорами.

Подводя итог, можно сказать, что виктимизация — частое явление, имеющее глубокие последствия для человеческого приспособления. Чтобы иметь более тонкое психологическое понимание виктимизации, межличностный контекст опыта должен быть включен в наши теоретические и практические модели тех, кто стал жертвой.

Ссылки:

- Финкельхор, Д., и Браун, А. (1985). Травматическое воздействие сексуального насилия над детьми: концептуализация. Американский журнал ортопсихиатрии, 55, 530-541.

- Финкельхор, Д., Ормрод, Р., Тернер, Х., и Хэмби, С.Л. (2005). Виктимизация детей и молодежи: всеобъемлющее национальное исследование. Жестокое обращение с детьми, 10, 5–25.

- Герман, Дж. Л. (1992). Травма и восстановление. Нью-Йорк: Основные книги.

- Майерс, Дж. Э. Б., Берлинер, Л., Бриер, Дж., Хендрикс, К. Т., Дженни, К., и Рид, Т. А. (ред.). (2002). Справочник APSAC по жестокому обращению с детьми (2-е изд.). Тысяча дубов, Калифорния: Sage.

- Summit, RC (1983).

Синдром аккомодации в отношении сексуального насилия над детьми. Жестокое обращение с детьми и безнадзорность, 7, 177-193.

Синдром аккомодации в отношении сексуального насилия над детьми. Жестокое обращение с детьми и безнадзорность, 7, 177-193.

См. также:

- Синдром избитой женщины

- Инвентаризация вероятности жестокого обращения с детьми (CAP)

- Стратегии выживания взрослых жертв сексуального насилия

- Жестокое обращение с пожилыми

- Травматический синдром изнасилования

- Сообщение о преступлениях и виктимизации

- Сексуальные домогательства

- Посредничество между потерпевшим и правонарушителем в отношении несовершеннолетних правонарушителей

- Участие жертвы в системе уголовного правосудия

ВИКТИМИЗАЦИЯ определение | Кембриджский словарь английского языка

Примеры виктимизации

виктимизации

Такие люди не жалуются и сохраняют «молодость», но в глубине души испытывают чувство виктимизации .

От Хаффингтон Пост

И, тем не менее, есть люди, которые склонны полагать, что многие, если не большинство, сообщают о своей виктимизации , имеют скрытые мотивы.Из NOLA.com

Люди цепляются за свои виктимизация — часто на годы, иногда на всю жизнь — когда у них есть возможность взять себя в руки и уйти от этого.От Хаффингтон Пост

Даже в наш век безудержного беспокойства по поводу микроагрессии и виктимизации мы поддерживаем открытый сезон на неумных.

Из Атлантики

Во-первых, виктимизация обычно сильно сконцентрирована в идентифицируемых и относительно небольших социальных сетях.Из Нью-Йорк Таймс

Для некоторых видов виктимизации мужчины и женщины имеют примерно одинаковый опыт.Из журнала Slate

Движение, которое стало определяться желанием поддержать повествование о вечном виктимизация вместо того, чтобы объективно рассматривать реальность.

Из Лос-Анджелес Таймс

Но скажите им правду, тем, кто может вдохновить на законные, обдумывающие и действующие изменения, а не на виктимизацию бедных нас со стороны тех, кто не причинил вам никакой грязи.Из Нью-Йорк Пост

Школы иногда преуменьшают виктимизацию молодых людей, говоря, что мальчики остаются мальчиками.От Хаффингтон Пост

Она добавила, что ее группа ищет финансирование для разработки материалов, которые научат родителей тому, как справляться и предотвращать виктимизацию в школе .

От Хаффингтон Пост

Заключенные, у которых был диагностирован серьезный психологический дистресс, также были основными мишенями для 9 преступников.0085 преследование со стороны сотрудников и сокамерников.От ThinkProgress

Это может привести к виктимизации невиновных.От внешней политики

Либерализм никогда не говорит о правильном или неправильном, он всегда о воображаемых жертвах и воображаемых виктимизациях .

Из Вашингтон Пост

Избавьтесь от убеждений, которые вызывают проблему, и чувства виктимизация исчезнет навсегда.От Хаффингтон Пост

Включение виктимизации в его арест/судебное преследование не делает ничего, кроме как мутит воду.От CNN

Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.

Как произносится виктимизация ?

Переводыvicting

на китайский (традиционный)

使受害,虐待,迫害…

Подробнее

на китайском (упрощенном)

使受害,虐待,迫害…

Подробнее

Нужен переводчик?

Получите быстрый бесплатный перевод!

Обзор

заявление потерпевшего

поддержка жертв

надбавка за жертву

жертва

виктимизация

преследовать

жертва

виктимизация

без жертв

Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам

- {{randomImageQuizHook.

Синдром аккомодации в отношении сексуального насилия над детьми. Жестокое обращение с детьми и безнадзорность, 7, 177-193.

Синдром аккомодации в отношении сексуального насилия над детьми. Жестокое обращение с детьми и безнадзорность, 7, 177-193.