|

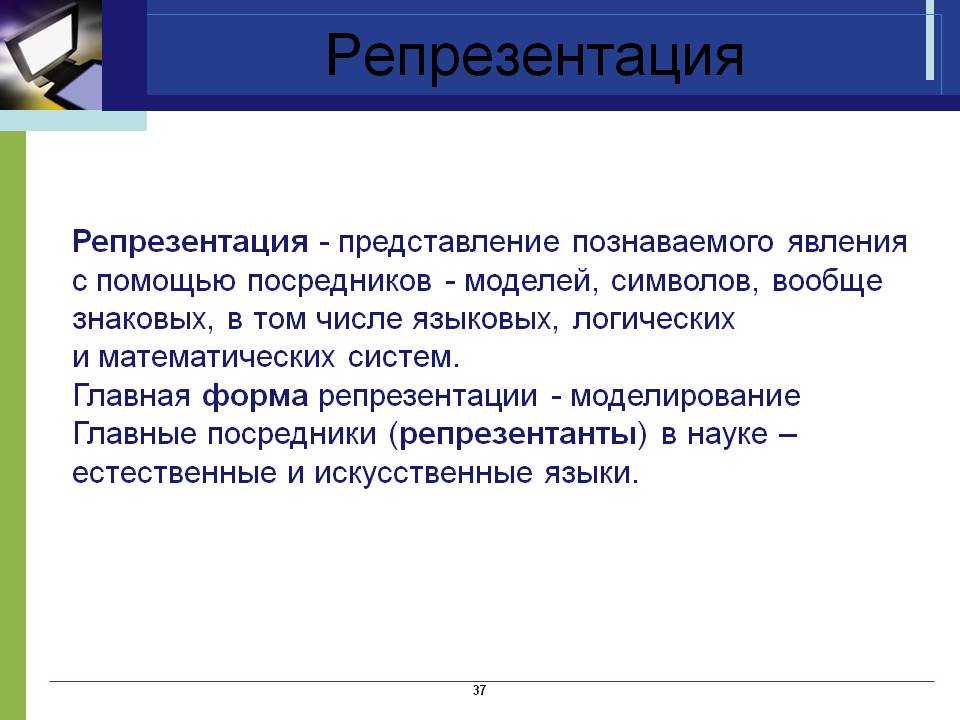

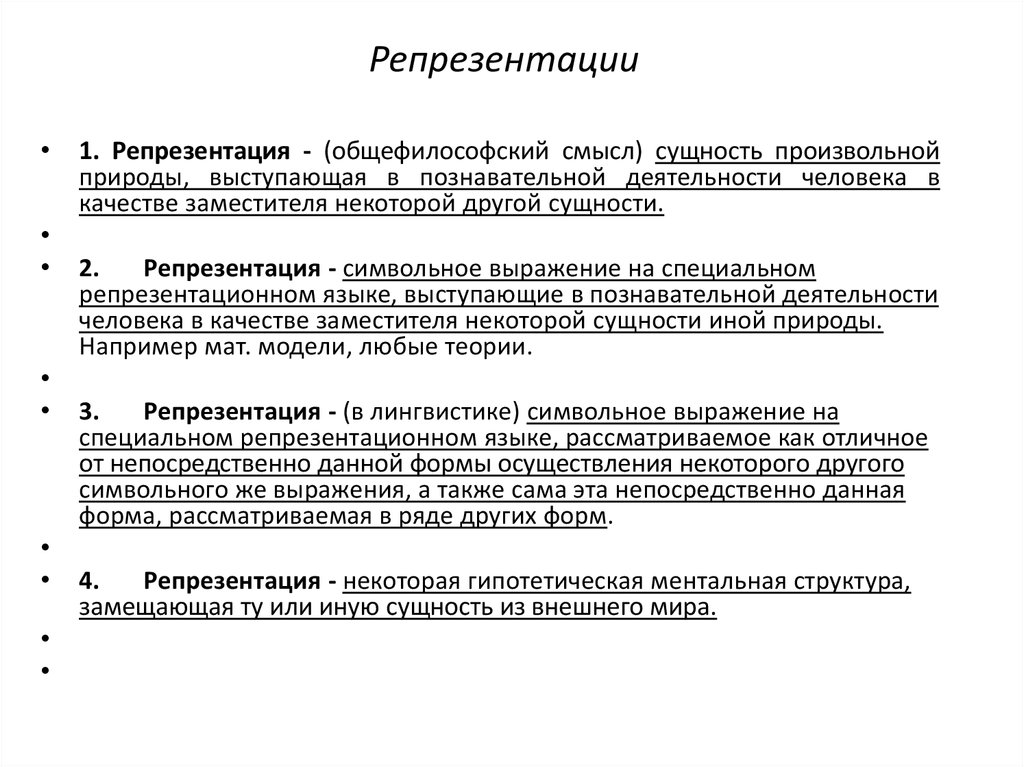

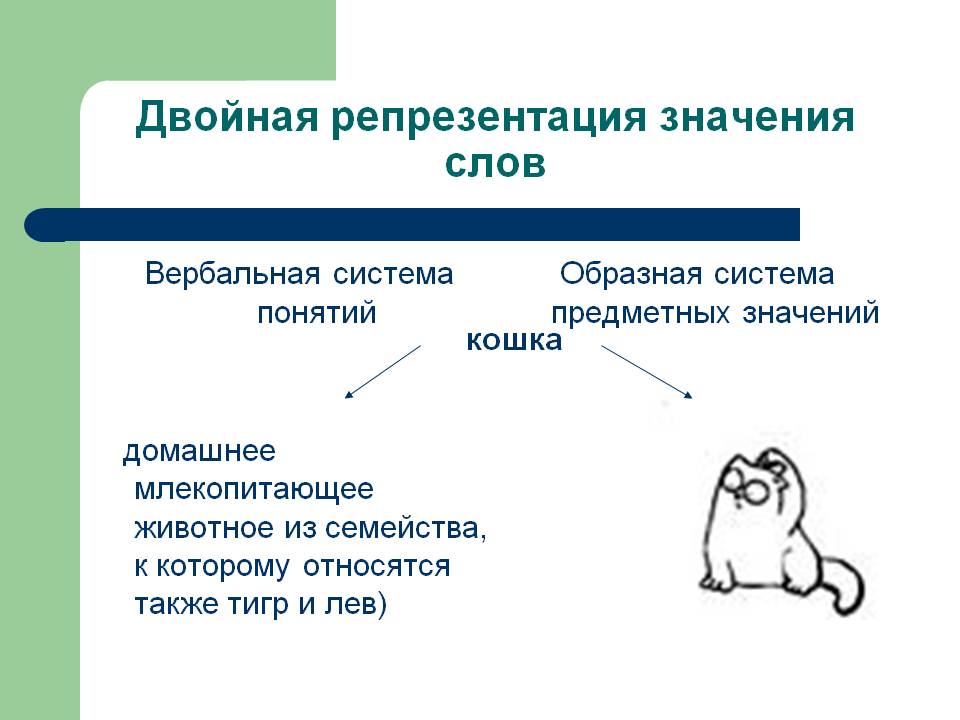

Репрезентация — это опосредованное, или «вторичное» (через подобие) представление в сознании человека образов (первообразов) материальных или идеальных объектов их свойств, отношений и процессов. Используемая в этом процессе функция обозначения часто придаёт репрезентации знаковый, символический характер. В русском языке термину «репрезентация» в целом соответствует слово «представление», но поскольку оно имеет множество значений (в том числе с размытым смыслом), в тех случаях, когда речь идёт о представлении одного объекта посредством другого, в современном русском языке часто используется термин «репрезентация», подразумевающий более конкретное значение. Как многозначное понятие, термин «репрезентация» широко употребляется в философии, культурологии и социальных науках. Рассматривая историю развития значения слова «репрезентация», Х.-Г. Гадамер в своём произведении «Истина и метод» напоминает о его сакрально-правовом смысле. Понимание репрезентации как представительства обсуждает Ж. Деррида в «Грамматологии» в связи с идеями Ж.-Ж. Руссо, обнаруживая новые аспекты этой формы репрезентации. Безоговорочное представительство репрезентации — это безоговорочное отчуждение, оно отрывает наличие от самого себя и вновь ставит его напоказ перед самим собой. Согласно Руссо, «выбирая Представителей, народ теряет свою свободу, он перестаёт существовать»; поэтому абсолютно необходимо, чтобы «общая воля выражалась прямо, собственным голосом», без передачи этого права репрезентанту. Проблема репрезентации обсуждается также в контексте рассмотрения способа бытия искусства и онтологического аспекта изображения. Гадамер полагает, что через репрезентацию «изображение приобретает свою собственную действительность», «бытийную валентность», и, благодаря изображению, первообраз становится именно первообразом, то есть только изображение делает представленное им собственно изображаемым, живописным. В эпистемологии репрезентация — это представление познаваемого явления с помощью посредников: моделей, символов, вообще знаковых, в том числе языковых, логических и математических систем. Естественные и искусственные языки — главные посредники, репрезентанты. Возможность и необходимость репрезентации выражает модельный характер познавательной деятельности, при этом в качестве репрезентанта-посредника может выступить любая вещь, любой знак, символ, рисунок, схема, и так далее — всё что угодно может быть репрезентацией всего остального. Именно такой подход к восприятию и репрезентации разрабатывал М. Вартофский, специально исследовавший эту познавательную процедуру и стремившийся преодолеть чисто натуралистическую трактовку восприятия. Согласно его концепции, человеческое восприятие, имея универсальные предпосылки — биологически эволюционировавшую сенсорную систему — вместе с тем является исторически обусловленным процессом. Критика теории познания как «теории репрезентации» представлена в известном полемическом труде Р. Рорти «Философия и зеркало природы» (1979), где репрезентация является одним из центральных понятий. Традиционная теория познания Дж. Локка, Р. Декарта и И. Канта исходит из постижения «ментальных процессов», «ума» как отдельной сущности, в которой происходят эти процессы, и «активности репрезентаций», делающих возможным познание. Познание предстаёт как Зеркало Природы, точная репрезентация того, что находится за пределами ума и ментальных процессов, и задача заключается в том, чтобы найти наиболее точные репрезентации. Соответственно философия как «трибунал чистого разума» оценивает, выносит «приговор» и делит культуру на те области, которые репрезентируют реальность лучше, хуже или вовсе не репрезентируют её вопреки своим претензиям. |

Беседа с медиа-теоретиком Александром Гэллоуем

интервью

Философские истоки дигитальности:

беседа с теоретиком медиа Александром Гэллоуэем

В постоянно оцифровывающемся мире современное искусство бросает вызов тем, что остается офлайн. Подобно метафизике, дигитал-арт занимается дроблением и членением мира — аналоговые медиумы, напротив, представляют мир в качестве целостного и идентичного. T&P публикует перевод интервью режиссера Мануэля Корреа с профессором Нью-Йоркского университета Александром Гэллоуэем о философских истоках дигитальной культуры, которое является частью документального фильма об искусстве после интернета — #artoffline.

T&P публикует перевод интервью режиссера Мануэля Корреа с профессором Нью-Йоркского университета Александром Гэллоуэем о философских истоках дигитальной культуры, которое является частью документального фильма об искусстве после интернета — #artoffline.

— Алекс, мне интересно понять, как философия как таковая трактует переход традиционного искусства в область интернета. Подавляющее большинство искусства производится аналоговым образом, но (посредством интернета) становится цифровым.

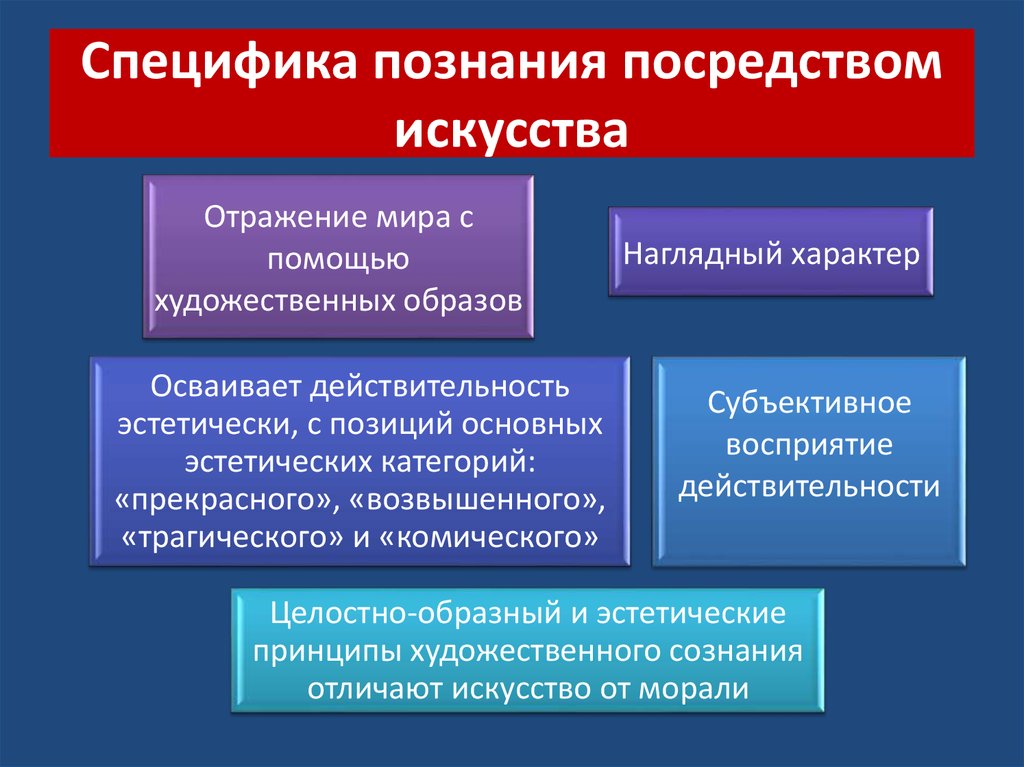

— Сейчас я исследую идею, что философия и дигитальность суть одно и то же. По крайней мере, они, кажется, имеют аналогичную структуру. В основе всего цифрового лежит создание дискретных единиц. Цифровое требует разделения, необходимости разъединять что-то неделимое и превращать его в делимое. Как полагает Ларюэль, традиционная метафизика занимается тем же. Поэтому и художники, и метафизики говорят о репрезентации. Искусство — это «философское» занятие в фундаментальном смысле. Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.

Я имею в виду, что если искусство всегда привязано к миру, если искусство — это система репрезентации, тогда художественная связь между изображением и его оригиналом аналогична философской связи между телом и душой или бытием и сущим. Такова цифровая структура метафизики. И если традиционное искусство перемещается в цифровое пространство, может быть, это для него самый естественный путь развития.

— Ларюэль говорит о том, что фотография пытается увековечить проект философии, чтобы предложить себя в качестве факсимиле мира. Участие в этом «проекте философии» обязательно для такого средства коммуникации, как фотография?

— В классическом смысле да, абсолютно. Я думаю, что фотография является прекрасным примером этой структуры, — или даже не только фотография, но камера-обскура в целом. В течение долгого времени камера-обскура влияла на наше понимание основных структур жизни. И также можно представить, что знание или даже традиция западной метафизики по сути являются чем-то вроде камеры-обскуры. Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.

Фотография восстанавливает начальную философскую связь с высоким уровнем точности. Франсуа Ларюэль еще говорит, описывая фотографию и искусство, что даже внутри фотографии, если вы уйдете от философского решения (как он это называет), строго имманентное ядро по-прежнему останется. Именно здесь фотография начинает отклоняться от философии.

Александр Гэллоуэй

— Какова связь между дигитальностью и метафизикой?

— Это основной вопрос. Я до сих пор изучаю его, поэтому у меня нет всех ответов. Но для меня традиция западной метафизики основана на фундаментальном принципе, который коренится в расщеплении или разрезании (cleaving or cutting), то есть в делании-раздельным и делании-дискретным (a making-distinct or making-discrete). Например, у разных авторов существует различие между земной жизнью, фактически существующими вещами в мире и некой формой, смыслом, или трансцендентальностью, которые наполняют все эти сущности. Есть множество примеров фундаментальной метафизической логики такого рода. Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?

Это логика репрезентации, и, как я уже сказал, я думаю, что ее можно наложить на идею дигитальности. Цифровое требует разделения, создания дискретного, различия, которое вмешивается и ломает гладкое или непрерывное явление на отдельные дискретные единицы. Это происходит как в большом, так и в малом масштабе, а деление в самом фундаментальном смысле — деление единого надвое. И это основной вопрос для Ларюэля: что случится, когда одно станет двумя?

— Что такое новые медиа?

— Новые медиа — сложное понятие. Оно не имеет точного определения сегодня, потому что это очень расплывчатый термин. Прилагательному «новый» трудно дать определение, потому что оно относительно по отношению к тому, какие медиа могут быть новыми на данный момент. В середине XIX века была ли фотография новыми медиа? В конце XX века был ли компьютер новыми медиа? Я заметил, что многие стали избегать эту фразу, вместо нее используя более точные термины, как, например, «цифровые медиа». (Это, кстати, не исключительно модернисткое или постмодернисткое понятие, оно существовало с незапамятных времен). Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.

Понятие «новые медиа» стало скорее коммерческой категорией, связанной с инновациями, и относится к области популярной, коммерческой культуры и индустрии.

«Фотография в принципе цифровое средство, и она всегда была цифровой»

— Есть очень много фотографов, которые крайне озабочены идеей онтологии фотографии, и их волнует то, что цифровые технологии влияют на онтологию фотографии.

— У меня на этот счет несколько необычное мнение. Я думаю, что фотография в принципе цифровое средство, — если понимать фотографию в классическом смысле, — и что она всегда была цифровой. Это мнение справедливо, только если мы принимаем предыдущее определение цифрового, которое касается принятия фундаментальной раздробленности мира. Фотография должна отражать или ориентироваться на объект или на мир. Зритель (или камера как «прокси-сервер зрителя») уже разделен, находится отдельно от или противоположен своему содержанию. Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!

Зритель находится внутри мира, конечно, но структура имманентности не действует. Скорее преобладают структура расстояния, разница, относительность. А если доминантной структурой является расстояние, разница, относительность и так далее, то, насколько я могу судить, эта структура цифровая. Но это не очень удовлетворительный ответ!

Многие фотографы более заинтересованы в конкретных технологиях, таких, как использование пиксельного растра (то есть цифровой способ репрезентации), в отличие от более традиционной проявки реактивами. Другими словами, цифровое и аналоговое можно понять следующим образом: если мы живем в метафизической вселенной, раздробленной уже в своем ядре, цифровой инстинкт сохранит раздробленность или даже усилит или распространит ее, чтобы создать бесконечный поток различий, а аналоговый инстинкт попытается заполнить разрыв и создать структуру идентичности. Чтобы быть аналоговой, фотография должна преследовать вторую задачу и создавать общую идентичность между объектом и изображением.

— Вильгельм Воррингер говорит о стремлении натуралиста к репрезентации природы, интересно наблюдать, как фотография подхватила эту идею, и, благодаря идее прозрачной медиации, начиная с позднего концептуального искусства, фотографы решительно пытаются признать фотографические репрезентации за объекты мысли.

— Это очень интересная тенденция. Я вижу ее, например, в работах Жиля Делеза об искусстве, живописи и кино. Но можно включить в нее и фотографию. Когда Делез пишет об искусстве, он отходит от традиции западной метафизики и вместо этого исследует ряд возможностей за пределами цифрового. Он великий мыслитель имманентности, и это видно в его трудах по искусству. Имманентность просто означает, что нечто «остается внутри» самого себя. (По этой причине имманентность часто противопоставляют трансцендентности). Если само изображение получает некую автономную физическую или материальную действительность — изображение как автономное эстетическое пространство — то, возможно, оно начинает оставлять метафизическую или цифровую традицию позади.

— Таким образом, все дело в имманентности?

— Думаю, что так. Проблема с трансцендентным в том, что это всегда обман. Трансцендентное всегда подставляет что-то в качестве точки отсчета, которой подчиняется все остальное. Это может быть Бог или смысл, неважно, — любая мера, которая должна соответствовать или не соответствовать жизни остальных. Ларюэль называет это «самым старым предрассудком». И так, некоторые авторы, в том числе Делез, Ларюэль и другие теоретики радикальной имманентности, пытались преодолеть самый старый предрассудок, отбрасывая трансцендентные категории, и думать о мире, который строго материален или имманентен сам для себя. Другими словами, имманентность — способ прекратить обман.

— Реза Негарестани как-то сказал, что для него искусство должно стать подобно зерну соли внутри устрицы, то есть само себя содержать и само себя приводить к раздражению. В нашем постоянно оцифровывающемся мире какие аспекты, характерные для физических пространств искусства, вам кажутся важными для достижения этой цели?

— Это серьезная проблема. На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.

На протяжении большей части XX века художники и критики были более или менее в согласии относительно того, что представляет собой авангардная практика, то есть что значит быть политическим или прогрессивным. Это повлекло за собой антагонизм, разложение, диссеминацию — в общем, все, что помогает штурмовать бастионы власти, чтобы лишить их своей иерархии, централизованной структуры, способности организовываться и контролировать. Таким образом, мы могли бы говорить о великом авангардном жесте «разоблачения аппарата», очевидном у таких фигур, как Годар или Брехт. Тем не менее я думаю, что сегодня все это изменилось.

«Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий — подлинность, поглощение, внимание, фокус или аура»

Это может показаться циничным, но я подозреваю, что власть поумнела и включила эти авангардные принципы в свои организационные структуры. Сегодня «быть подрывными» стремятся предприниматели из Силиконовой долины. Следовательно, художники стали более осторожны, называя свою деятельность подрывной, разрушительной или повстанческой, так как все это теперь достояние современного капитализма. Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).

Следовательно, художники стали более осторожны, называя свою деятельность подрывной, разрушительной или повстанческой, так как все это теперь достояние современного капитализма. Так, наконец, отвечая на ваш вопрос, я думаю, сейчас стоит быть немного старомодными. Мы должны переоценить некоторые из старомодных категорий. А именно подлинность, поглощение, внимание, фокус или — воспользуюсь очень немодной концепцией — ауру, как в старом эссе Вальтера Беньямина).

Что касается физических пространств искусства, галерей и музеев, они, возможно, пожелают противостоять выходу в интернет, противостоять мнению о том, что их единственная функция — распространять. Действительно, можно вернуться к старомодной категории «святилища». Возможно, нам нужно больше аутентичных мест, по-настоящему особенных. У Фуко есть провокационная идея «гетеротопии», которая означает пространство, которое в отношении качества принадлежит лишь себе. Эту проблему не трудно решить. В современном мире все беспорядочно; нет ничего, что бы не могло внезапно появится в месте, где оно быть не должно. Все возможно в любом месте в любое время. Конечно, в этом есть преимущества, однако теряются и особенности. Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.

Все возможно в любом месте в любое время. Конечно, в этом есть преимущества, однако теряются и особенности. Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple.

— Вам не кажется, что приоритет физического пространства искусства, а не его онлайн-версии, может быть расценен как желание продавать там предметы искусства?

— Да, конечно, это еще один ответ на поставленный вопрос. Я вырос в сельском Орегоне, но сегодня я живу в Нью-Йорке, в нескольких минутах езды на метро от центра коммерческого мира искусства с его беспрецедентным уровнем товарности и спекуляции. И в этом проявляется опасность этого возвращения к старомодным категориям. Было бы ошибкой попасть в те же ловушки, что всегда существовали и которые были первоначальным генезисом для исторического авангарда. Но я все еще думаю, что иногда стратегическая территориализация полезна, особенно если мы живем в мире, где логика беспорядочности всеобъемлюща.

— Как вы думаете, возвращение к старомодным категориям может рассматриваться как реакционное политическое заявление?

— Может быть, хотя это опасно, учитывая, что оно может легко считаться своего рода романтизмом, ностальгией или еще чем-то похуже. Мы все знаем об опасностях территориализации — о националистическом или протофашистском порыве превращать сообщество в сообщество одинаковых. Я полностью осознаю эти опасности и всегда боюсь их. Но я также боюсь капитализма. Силы беспорядочности (promiscuity) связей нужно рассматривать структурно. Сети являются неупорядочными технологиями; они позволяют вещам соединяться с местами и появляться в местах, где они никогда не должны были быть. Беспорядочность может быть чрезвычайно полезной. И, конечно, играет важную роль в любой критике морали или пуританского самодовольства. Чтобы быть более конкретным в плане истории, тактика беспорядочности была очень важна в 1960-х, в частности, в попытке прорваться через социальные репрессии и изобрести новые субъектные позиции. Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).

Тем не менее я думаю, что польза беспорядочности как структурной тактики, наконец, завершила свое развитие. Недавно я размышлял о «предохранении» (prophylactic) — не без доли юмора, — как альтернативе беспорядочности. Предохранение означает безопасность, защиту или возведение стены, от древнегреческого слова prophulaktikos (хранитель, стражник).

Если Делез является идеальным мыслителем беспорядочности, в которой все всегда взаимно детерриториализируется, где все всегда взаимно искажается, то Ларюэль является идеальным мыслителем предохранения, его теоретическая схема не содержит обмена, диссеминации и взаимности. Смешение, чередование или диалектическую оппозицию как элементарные структуры Ларюэль воинственно отрицает. Предохранение невероятно интересно хотя бы как мысленный эксперимент. Но является даже чем-то большим, потому что Ларюэль представляет радикальный отход от нынешнего положения дел. Пока не ясно, куда это приведет, но мне эта идея кажется гораздо более перспективной, чем перекладывать тактику беспорядочности, которая подпитывает гиперкапитализм последние несколько десятилетий.

© Jon Rafman

— Как на искусство влияет онлайн-присутствие?

— Интернет — чрезвычайно сложная и многогранная технология и социальная инфраструктура. В его сердце — сделка Фауста. Конечно, интернет — самая основная технология гетерогенности, различия и радикальной множественности. Вспомните все категории Делеза, которые так полезны и интересны. Но в то же время существует абсолютная стандартизация или однородность на уровне тотальной системы. Это сделка Фауста. Я писал об этом в контексте интернет-протоколов, сетевых стандартов, которые регулируют существование всех форм коммуникации в интернете. Протоколы очень незначительные, простые и краткие. И да, они разработаны с использованием открытого демократического обсуждения, общественной проверки благонадежности, экспериментов, чисток и других одобренных социальных практик. Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации. Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.

Но они также тотальны, они являются абсолютами. Нельзя нарушать протокол IP. Одновременно это сделать очень легко — но, если вы это сделаете, вы заплатите тем, что вас полностью отключат. Это часть сделки Фауста. Вместе с остальным онлайн-миром искусство должно быть готово поддаться радикальному выравниванию, некой радикальной стандартизации или гомогенизации. Все ставится на один уровень; все подчиняется одним и тем же простым схемам кодирования, как графические форматы, которые делают рендеринг цвета и создают изображения в рамках определенных строгих параметров. Это фундаментальный сдвиг. Вы теряете качественное различие во всей этой неразберихе.

— Вы говорите, что фотография по своей сути — цифровое искусство. Тональные качества фотографии вне сети можно оценить лучше, чем онлайн. Думаете, это может лишить художников их роли авторов изображений и, возможно, делегировать роль аудитории экрану компьютера, создавая еще больше посредничества в восприятии изображений?

— Безусловно, да. То, что вы описываете, это, по сути, старый святой Грааль авангарда: арт-объект модулируется в зависимости от участия всех, кто имеет к нему отношение. Но сегодня это уже не принцип авангарда, он встроен в способ производства и в современные технологии. Другими словами, старые принципы авангарда начала XX века были кооптированы и интегрированы. Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.

То, что вы описываете, это, по сути, старый святой Грааль авангарда: арт-объект модулируется в зависимости от участия всех, кто имеет к нему отношение. Но сегодня это уже не принцип авангарда, он встроен в способ производства и в современные технологии. Другими словами, старые принципы авангарда начала XX века были кооптированы и интегрированы. Мой наивный ответ: хорошо, если это так, но, может быть, нам надо из этого извлечь то, чем должно быть искусство (или авангард). Печально видеть нынешние произведения искусства или художественные движения, которые пользуются теми же хитрыми приемами, которые переняли Google или Amazon. Например, ничего радикального в интерактивности искусства сегодня нет. Даже наоборот. В рамках основы Web 2.0 интерактивность в лучшем случае обманчива, если не реакционна. Web 2.0 требует постоянного, часто непроизвольного, многостороннего взаимодействия объектов и людей. Если авангард все еще возможен сегодня, то он должен придерживаться первоначального предложения, что надо оставить этот мир, радикально отступить от существующего порядка.

«Физические пространства искусства должны делать то, в чем они лучше других, а не пытаться угнаться за AT&T или Apple»

— Утрачивают ли работы, поглощенные интернетом, свою способность вызывать благоговение, преклонение? Почему или почему нет?

— Трудный вопрос. Прямолинейный ответ — да. Но хочется его усложнить. Для этого рассмотрим идею Беньямина о разрушении ауры. Безусловно, можно наблюдать такое разложение или распад ауры. В старомодном смысле, точно может быть полезно воссоздать особенность или подлинность определенных переживаний. Такие подходы все более ценятся в мире, где подлинность и особенность обесцениваются. Но можно и по-другому ответить на этот вопрос. Я имею в виду кого-то вроде Бернара Стиглера или даже Маршалла Маклюэна, и то, что отношение человечества к технологиям не является одинаковым. Оно всегда временное или локальное, и имеет тенденцию эволюционировать. Вопрос не в том, что «есть некоторая абсолютная разница между сущностью человечества и технологическим протезом, чуждым ей?» Это неправильный вопрос. Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание. Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.

Вместо этого нужно исследовать пропасть, где она находится и куда она движется со временем. Я могу писать карандашом и не чувствовать себя искаженным какой-то чуждой технологией. Это карандаш, он был интегрирован в человеческое сознание. Одежда является еще одним хорошим примером: это абсолютно искусственная внешняя технология, но тем не менее она вполне натурализовалась в человеческой жизни. Размер этого пробела важен, об этом пишет Стиглер. Когда новая технология только появляется, эта пропасть может быть довольно большой. Может потребоваться длительный период взаимного развития (для того, чтобы он уменьшился). Эволюция человека-машины, возможно, сократит этот пробел. Подумайте о всех тех технологиях, которые считались ужасающими или чужеродными в прошлом, а позже нормализовались в человеческом опыте. Возможно, явления, которые волнуют людей сегодня — например, что сети усугубляют расстройство внимания — просто отличаются от традиционных способов выстраивания отношений. Может быть, нам просто надо подождать развития эволюции, и эти беспокойства рассеются сами собой.

Перевод: Алена Кудрявцева

“История репрезентаций” по-французски и обновление историописания • З. А. ЧЕКАНЦЕВА (ZINAIDA CHEKANTSEVA) • РОИИ

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда No 15-18-00135 П «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».

В 1980–1990-е гг. в условиях небывалого умножения технических посредников между человеком и реальностью концепт репрезентация стал ключевым понятием культурного поворота в историографии. Французские историки ментальностей вписали его в антропологически ориентированную социальную историю. В статье обсуждается «история репрезентаций» по-французски и вклад историописания такого типа в расширение возможностей исторического познания.

Ключевые слова: репрезентация, социальное, культурный поворот, воображение, образ, практики, аффект, идентичность

Чеканцева З. А. “История репрезентаций” по-французски и обновление историописания // Диалог со временем. 2020. Вып. 72. С. 8-22. https://roii.ru/r/1/72.1

А. “История репрезентаций” по-французски и обновление историописания // Диалог со временем. 2020. Вып. 72. С. 8-22. https://roii.ru/r/1/72.1

Репрезентация издавна имеет статус одного из ключевых понятий

познания, поскольку органично связана с проблематикой человеческого

восприятия. Неудивительно, что содержание этого понятия было и остается

предметом дискуссий. Так, Л.А. Микешина обосновывает необходимость его

переосмысления за пределами наивно-реалистической теории отражения, как

и обогащения в контексте неклассической эпистемологии. «Репрезентация

не является буквально отражательной процедурой, – пишет философ, – но

сочетает в себе моменты образности и конструирования, воображения и

поиска посредников, через которые субъект представляет не только объект,

но и свое присутствие. В целом понятия отражения, представления,

репрезентации тесно связаны между собой, входят в одно «гнездо», однако

за их достаточно тонкими различиями часто стоят самостоятельные

познавательные концепции» Согласно М.Б. Ямпольскому, «репрезентация

располагается между реальностью и миром платоновских идей. Ее сферой

поэтому оказывается воображение. Но отношения репрезентации с идеями и

реальностью никогда не бывают простыми. Область репрезентации – это

область неопределенного. Как неопределенен онтологический статус

присутствия, одновременно являющийся отсутствием»2. Поскольку

репрезентация «является «фактом культуры»3 и имеет собственную

историю, – уточняет Л.А. Микешина, – очевидна ее относительность: все

репрезентации несут на себе печать школы, парадигмы, научного

сообщества, к которому принадлежит исследователь, а также всей его

системы ценностей. Через репрезентации реальный мир предстает в познании

в различных «обликах», что обеспечивает «объемность» знаний и

разнообразие способов их получения»4. Историки работают с этим

понятием не одно столетие, но широта связанной с ним проблематики и

полисемия концепта репрезентация5 не вполне соответствовали задачам

автономной исторической дисциплины, не склонной вникать в философскую

проблему соотношения реальности и ее познания.

Согласно М.Б. Ямпольскому, «репрезентация

располагается между реальностью и миром платоновских идей. Ее сферой

поэтому оказывается воображение. Но отношения репрезентации с идеями и

реальностью никогда не бывают простыми. Область репрезентации – это

область неопределенного. Как неопределенен онтологический статус

присутствия, одновременно являющийся отсутствием»2. Поскольку

репрезентация «является «фактом культуры»3 и имеет собственную

историю, – уточняет Л.А. Микешина, – очевидна ее относительность: все

репрезентации несут на себе печать школы, парадигмы, научного

сообщества, к которому принадлежит исследователь, а также всей его

системы ценностей. Через репрезентации реальный мир предстает в познании

в различных «обликах», что обеспечивает «объемность» знаний и

разнообразие способов их получения»4. Историки работают с этим

понятием не одно столетие, но широта связанной с ним проблематики и

полисемия концепта репрезентация5 не вполне соответствовали задачам

автономной исторической дисциплины, не склонной вникать в философскую

проблему соотношения реальности и ее познания. Однако в последние

десятилетия XX века в условиях беспрецедентного умножения посредников

между человеком и реальностью концепт репрезентация наполнился новым

содержанием и стал главным понятием культурного поворота в

историографии6.

Однако в последние

десятилетия XX века в условиях беспрецедентного умножения посредников

между человеком и реальностью концепт репрезентация наполнился новым

содержанием и стал главным понятием культурного поворота в

историографии6.

В 2015 г. во французском журнале «Общества и репрезентации» в связи с его двадцатилетием была опубликована подборка текстов французских историков разных поколений о понятии репрезентация и его месте в историописании7. Эти материалы, наряду с конкретно-историческими исследованиями французских ученых и историографическими текстами, созданными в русле интеллектуальной истории, составляют документальную основу данного исследования. Не претендуя на полноту, я намерена показать особенности «истории репрезентаций» по-французски и ее влияние на историческое познание.

При осмыслении понятия репрезентация учитывают его критику8 и то,

что сделано в разных национальных традициях в ходе культурного поворота. Роже Шартье отметил влияние на французские исследования в поле,

получившем название «истории репрезентаций» (Мишель Вовель),

американского журнала Representations, созданного в 1983 г. Однако в

английском варианте доминировало эстетическое восприятие понятия и его

применение к изучению литературных текстов и изображений, т.е.

ментальных и визуальных репрезентаций. Французские историки, в

соответствии с большим значением социальной истории в национальной

историографической традиции, стремились использовать понятие

репрезентации прежде всего для изучения многоликого мира социокультурных

практик. В этом видят одно из отличий культурного поворота по-французски

от Cultural Studies в англо-саксонском мире9.

Роже Шартье отметил влияние на французские исследования в поле,

получившем название «истории репрезентаций» (Мишель Вовель),

американского журнала Representations, созданного в 1983 г. Однако в

английском варианте доминировало эстетическое восприятие понятия и его

применение к изучению литературных текстов и изображений, т.е.

ментальных и визуальных репрезентаций. Французские историки, в

соответствии с большим значением социальной истории в национальной

историографической традиции, стремились использовать понятие

репрезентации прежде всего для изучения многоликого мира социокультурных

практик. В этом видят одно из отличий культурного поворота по-французски

от Cultural Studies в англо-саксонском мире9.

Границы культурной истории весьма расплывчаты, методы и подходы

разнообразны. Это «дисциплина-перекресток»10, в которой самое

интересное проявляется на стыке дисциплин. Стремясь интегрировать

историю идей, историю литературы, историю искусств, предметные поля, в

которых длительное время доминировали интерналистские подходы,

культурная история репрезентаций сотрудничает с социологией,

антропологией, этнографией, психологией, психоанализом, а также

философией. Она принципиально междисциплинарна, точнее для дней

сегодняшних трансдисциплинарна, и это во многом определяет ее

популярность и успех. Особенно интересно, что работа с репрезентациями в

таком режиме позволяет экспериментировать с письменным текстом на грани

между историописанием и искусством.

Она принципиально междисциплинарна, точнее для дней

сегодняшних трансдисциплинарна, и это во многом определяет ее

популярность и успех. Особенно интересно, что работа с репрезентациями в

таком режиме позволяет экспериментировать с письменным текстом на грани

между историописанием и искусством.

Вот как определяется репрезентация в «Словаре социальных наук» под

редакцией Андре Бюргьера: «Всякая репрезентация, как показал всем

своим творчеством Луи Марен имеет двойное измерение: транзитивное и

рефлексивное, прозрачное и непрозрачное. Это определение, если оно

понимается в терминах истории репрезентаций, означает, что <…> любая

репрезентация (визуальная, литературная или ментальная) не является

только зеркальным отражением реальности, она также продукт действия,

посредством которого репрезентация конституируется, и в котором

проявляет себя носитель этого действия»11. В процессе создания

репрезентации участвует не только исторический персонаж, но и сам

исследователь в ходе историографической операции. Иными словами,

репрезентация – это не то, что возникает в голове субъекта действия и

так или иначе отражается в источниках. Напротив, понятие репрезентация отсылает не «внутрь» познающего субъекта, а в социокультурные контексты

его жизнедеятельности, включающие повседневные практики и

коммуникативную активность. Кроме того, репрезентация – это не только

слепок с конкретного объекта, но и сложная познавательная процедура,

обусловленная идентичностью субъекта, историей и культурой.

Иными словами,

репрезентация – это не то, что возникает в голове субъекта действия и

так или иначе отражается в источниках. Напротив, понятие репрезентация отсылает не «внутрь» познающего субъекта, а в социокультурные контексты

его жизнедеятельности, включающие повседневные практики и

коммуникативную активность. Кроме того, репрезентация – это не только

слепок с конкретного объекта, но и сложная познавательная процедура,

обусловленная идентичностью субъекта, историей и культурой.

В начале нового тысячелетия в центре изучения репрезентаций оказалась тема образов. Ее обсуждение заслуживает специального внимания12. Ограничусь здесь лишь констатацией, что знаменитый исторический фестиваль в Блуа, на который ежегодно, начиная с 1998 г. собираются десятки тысяч людей не только из Франции, но и из других стран, в 2018 г. был посвящен именно этой теме13.

Во Франции история репрезентаций формировалась медленно. Понятие

культурная история прижилось только в 1990-е гг. Ассоциация историков

за развитие культурной истории была создана в 1999 г. Для становления

истории репрезентаций много сделали историки-новисты (модернисты).

Впрочем, по мнению Ж.-Ф. Сиринелли, этот тип историописания проявил себя

как полноценная субдисциплина лишь когда в работу включились

специалисты по истории настоящего времени14. Трудно переоценить и

вклад французских медиевистов15. Ж. Ле Гофф писал, что коллективный

труд «Культурная история Франции» (от античности до современности),

можно считать «манифестом культурной истории»16. Кульминация

культурной истории во Франции приходится на конец 1980-х – середину

2010-х гг.17 В первое десятилетие XXI в. выходят главные обобщающие

труды о культурной истории во Франции и в других странах18. По мнению

Доминика Калифа, в этот «момент» французской историографии оформляются

две основные концепции культурных феноменов: первая, по-прежнему

актуальная, опирается на социальный, экономический и политический

подходы к изучению культурной продукции и территории культуры; вторая

связана с антропологическим подходом, с позиций которого культура

представляет собой прежде всего путь к постижению социального19.

Ассоциация историков

за развитие культурной истории была создана в 1999 г. Для становления

истории репрезентаций много сделали историки-новисты (модернисты).

Впрочем, по мнению Ж.-Ф. Сиринелли, этот тип историописания проявил себя

как полноценная субдисциплина лишь когда в работу включились

специалисты по истории настоящего времени14. Трудно переоценить и

вклад французских медиевистов15. Ж. Ле Гофф писал, что коллективный

труд «Культурная история Франции» (от античности до современности),

можно считать «манифестом культурной истории»16. Кульминация

культурной истории во Франции приходится на конец 1980-х – середину

2010-х гг.17 В первое десятилетие XXI в. выходят главные обобщающие

труды о культурной истории во Франции и в других странах18. По мнению

Доминика Калифа, в этот «момент» французской историографии оформляются

две основные концепции культурных феноменов: первая, по-прежнему

актуальная, опирается на социальный, экономический и политический

подходы к изучению культурной продукции и территории культуры; вторая

связана с антропологическим подходом, с позиций которого культура

представляет собой прежде всего путь к постижению социального19. Во

втором случае ключевым понятием культурной истории является понятие репрезентация и такой способ изучения истории называют «социальной

историей репрезентаций» (Паскаль Ори). Содержательно и эпистемологически

она отличается от истории культуры в традиционном смысле20.

Во

втором случае ключевым понятием культурной истории является понятие репрезентация и такой способ изучения истории называют «социальной

историей репрезентаций» (Паскаль Ори). Содержательно и эпистемологически

она отличается от истории культуры в традиционном смысле20.

История репрезентаций по-французски представляет собой изучение

совокупности способов, посредством которых индивиды и группы

воспринимают и придают смысл миру, который их окружает. Культура

присутствует в такой истории как полноценное измерение Клио,

объединяющее анализ оценок, чувств, ценностей, норм, убеждений,

фантазий, субъективных переживаний… Шартье полагает, что

«репрезентация в историописании – это условие производства знания, а

вовсе не исключительная его форма»21. «Используя понятие

репрезентации, – пишет Филипп Артьер, – я прежде всего имею в виду

включение в ведущую историографическую тенденцию. Для моего поколения

трудно думать об этом понятии, не усвоив то, что было сказано и сделано

Луи Мареном, Роже Шартье и Пьером Антуаном Фабром. В частности, они

показали, что репрезентация, с одной стороны, никогда не будет просто

целиком получена из прошлого, но для историка будет также вопрошанием,

присутствующим при ее передаче в настоящем; с другой стороны, это не

только отражение определенной реальности, но продукт действия.

Последний аспект, воплощенный в жестах производства репрезентации, мне

представляется самым важным сегодня. В том числе потому, что анализ

такого жеста позволяет нейтрализовать понятие автора и принять термин

«производитель»»22. Вероятно, именно в связи с культурным поворотом

на пороге третьего тысячелетия во Франции получила широкое

распространение синтагма «фабрика истории» применительно к историческому

познанию в широком смысле.

В частности, они

показали, что репрезентация, с одной стороны, никогда не будет просто

целиком получена из прошлого, но для историка будет также вопрошанием,

присутствующим при ее передаче в настоящем; с другой стороны, это не

только отражение определенной реальности, но продукт действия.

Последний аспект, воплощенный в жестах производства репрезентации, мне

представляется самым важным сегодня. В том числе потому, что анализ

такого жеста позволяет нейтрализовать понятие автора и принять термин

«производитель»»22. Вероятно, именно в связи с культурным поворотом

на пороге третьего тысячелетия во Франции получила широкое

распространение синтагма «фабрика истории» применительно к историческому

познанию в широком смысле.

Историю репрезентаций во Франции называют «эмансипированной дочерью

истории ментальностей» (Р. Шартье), потому что многое в таком

историописании было введено в научный оборот историками ментальностей. В

конце прошлого века М. Вовель, размышляя о том, что понятие

репрезентации вносит в историю культуры, писал даже, что история

коллективных репрезентаций вписывается в «приключения истории

ментальностей»23. Уже Жорж Лефевр, Марк Блок, Люсьен Февр, Жорж Дюби,

Филипп Ариес, изучая установки сознания и поведения, воображаемое,

символическое и аффективное, по сути изучали коллективные репрезентации,

хотя в среде историков такого понятия еще не было. В начале XX в. оно

было введено в социологию Марселем Моссом и Эмилем Дюркгеймом, но

историки долго его воспринимали как компонент социальной психологии и

массового сознания24. Для них это были коллективные представления, понимаемые в русле теории отражения. Однако в конкретно-исторических

работа в жанре истории ментальностей речь также шла о поведенческих

установках и привычках, включающих в себя сенсорные реакции людей, их

способы восприятия и эмоции. Поэтому, по мнению Вовеля, понятие репрезентация в историографию культуры вошло скорее, как новый подход,

а не открытие25.

Уже Жорж Лефевр, Марк Блок, Люсьен Февр, Жорж Дюби,

Филипп Ариес, изучая установки сознания и поведения, воображаемое,

символическое и аффективное, по сути изучали коллективные репрезентации,

хотя в среде историков такого понятия еще не было. В начале XX в. оно

было введено в социологию Марселем Моссом и Эмилем Дюркгеймом, но

историки долго его воспринимали как компонент социальной психологии и

массового сознания24. Для них это были коллективные представления, понимаемые в русле теории отражения. Однако в конкретно-исторических

работа в жанре истории ментальностей речь также шла о поведенческих

установках и привычках, включающих в себя сенсорные реакции людей, их

способы восприятия и эмоции. Поэтому, по мнению Вовеля, понятие репрезентация в историографию культуры вошло скорее, как новый подход,

а не открытие25.

В отличие от историков ментальностей, изучавших культурные миры,

используя подходы традиционной социальной истории и, в т.ч., истории

серийной, историки репрезентаций интересуются в первую очередь историей

культурных практик, а также дискурсов о них, и через практики и дискурсы

стремятся показать социокультурные связи конкретного социума и

характерные для него идентификационные процессы. Изучаются не столько

культурные явления как таковые, но то, каким образом они производятся,

распространяются, присваиваются, используются думающими, чувствующими и

действующими людьми.

Изучаются не столько

культурные явления как таковые, но то, каким образом они производятся,

распространяются, присваиваются, используются думающими, чувствующими и

действующими людьми.

История репрезентаций позволяет преодолеть характерное для традиционной

историографии разделение мира идей и мира человеческого действия26,

органично соединяя на почве сложного знания то, как человек думает, с

тем, что он делает. «Репрезентации вносят сложность в мою практику», – пишет Ф. Артьер. «На самом деле понимать, что из прошлого у нас есть

только набор репрезентаций, которые конфликтуют, противоречат или

противостоят друг другу, что эти репрезентации получены в зеркальных

играх, отражающих эффектах, что они следуют моделям или участвуют в

контрмоделях; учитывать, что мы располагаем только частью репрезентаций,

поскольку некоторые из них были стерты или забыты, все это размывает

умопостигаемость изучаемого периода». Неудивительно, что репрезентации

способствовали тому, что «историю стали воспринимать как хрупкое

(fragile) знание». В то же время анализ репрезентаций «не только

выявляет нюансы и пробелы, но и является одним из способов учета

мемориального измерения той работы, которая происходит между вчерашним и

сегодняшним», заменяя монолог речи на полифонию. Кроме того, такое

историописание «исключает риск написания непрерывной истории»27.

В то же время анализ репрезентаций «не только

выявляет нюансы и пробелы, но и является одним из способов учета

мемориального измерения той работы, которая происходит между вчерашним и

сегодняшним», заменяя монолог речи на полифонию. Кроме того, такое

историописание «исключает риск написания непрерывной истории»27.

Связь репрезентаций с практиками пытались понять не только историки. Наряду с социологами немало сделали для осмысления такой связи культурные антропологи (Эрвин Гофман, Клиффорд Гирц и др.). Луи Марен на материале XVII века показал, что репрезентации имеют политический характер и проявляются в истории в качестве властных отношений как инструмент символического доминирования. Мишель Фуко дополнил эту перспективу изучением материальности репрезентаций, связав их с событиями и практиками дискурсов. В процессе такого междисциплинарного поиска концепт репрезентация уточнялся, укрепляя гибкость исследовательских процедур.

Калифа выделил три смысловых уровня в изучении репрезентаций. Во-первых,

образные репрезентации, предметы, изображения, печатные материалы,

памятники, составившие основу многих работ по истории культуры.

Во-вторых, когнитивные схемы восприятия: категории схватывания и

постижения мира, посредством сенсорных систем открывающие чувственный

мир ощущений, желаний, эмоций, аффектов. Наконец, сложные индивидуальные

и коллективные идентификационные процессы28. Вероятно, таких уровней

больше, но во всех случаях концепт репрезентация предполагает

включение участников исторического процесса в практики, выражающие и

конституирующие социальное.

Во-первых,

образные репрезентации, предметы, изображения, печатные материалы,

памятники, составившие основу многих работ по истории культуры.

Во-вторых, когнитивные схемы восприятия: категории схватывания и

постижения мира, посредством сенсорных систем открывающие чувственный

мир ощущений, желаний, эмоций, аффектов. Наконец, сложные индивидуальные

и коллективные идентификационные процессы28. Вероятно, таких уровней

больше, но во всех случаях концепт репрезентация предполагает

включение участников исторического процесса в практики, выражающие и

конституирующие социальное.

Предметное поле истории репрезентаций широко и насыщенно, в него входят

очень разные явления: история производителей культуры, история

институтов и культурной политики, история медиа и медиа культур, история

книги и практик чтения, история прессы, журналистики, радио,

телевидения, кино, история интеллектуалов и образования, история

городов, история войн, история памяти, история культурных переводов,

история науки, история символов, коллективного воображаемого, способов

восприятия и чувствования. Такая история включает все возможные

культурные формы в узком смысле слова (совокупность культурных

артефактов, знаний и ценностей конкретного социума) и в широком

антропологическом смысле – все, что касается человека, его способов

быть, чувствовать, думать. По мнению аналитиков, история репрезентаций

способствовала также оживлению историографических исследований во

Франции.

Такая история включает все возможные

культурные формы в узком смысле слова (совокупность культурных

артефактов, знаний и ценностей конкретного социума) и в широком

антропологическом смысле – все, что касается человека, его способов

быть, чувствовать, думать. По мнению аналитиков, история репрезентаций

способствовала также оживлению историографических исследований во

Франции.

Множество новых явлений оказались в поле зрения историков при решении

задачи понять в историческом измерении сложные формы взаимодействия

между сферой репрезентаций и режимом практик. Например, исследуя

гендерные отношения, историки показали, как формируется пространство

мужского доминирования в процессе непрерывного взаимодействия между

конституированием репрезентаций неравных идентичностей, представляющихся

естественными, и практиками, которые встраивают эти коммуникационные

связи в порядок социальных отношений. Важным объектом анализа в качестве

исторической репрезентации стала коллективная память29. По мере

формирования истории памяти репрезентация все более связывалась с

понятием идентичности как индивидуальной, так и коллективной30.

Постепенно такая история предстает как исследование форм

концептуализации, организации, производства, присвоения, распространения

культурных явлений в тесной увязке с местами опыта и способами передачи

идей и ценностей.

По мере

формирования истории памяти репрезентация все более связывалась с

понятием идентичности как индивидуальной, так и коллективной30.

Постепенно такая история предстает как исследование форм

концептуализации, организации, производства, присвоения, распространения

культурных явлений в тесной увязке с местами опыта и способами передачи

идей и ценностей.

Одновременно историки пересмотрели свое понимание общества. Традиционное

разделение групповых акторов, в том числе социальных классов, которые

длительное время идентифицировались с помощью «объективных»,

преимущественно экономических критериев, уступило место подходам,

акцентирующим внимание на дифференцированном конструировании

идентичностей на основе моделей и норм31. В англоязычном мире

пионером такого подхода был Э.П. Томпсон32. Новаторские работы

историков репрезентаций позволили определить общество «как категорию

социальной практики». При таком подходе получалось, что коллективные

идентичности, определяются не столько их природой, но прежде всего их

использованием (Бернар Лепти).

Одним из основателей истории репрезентаций обычно называют Роже Шартье.

Ему принадлежат два программных текста, на которые ссылаются до сих пор.

Это статья «Интеллектуальная история и история ментальностей» (1980), где историк проблематизировал привычное для французской историографии

послевоенных десятилетий деление исторической реальности на страты:

экономика, социум, политика, культура33. И статья «Мир как

репрезентация», в которой Шартье, размышляя о кризисе социальных наук и

состоянии исторического познания, сформулировал новые задачи

историописания34. В частности, он констатировал разочарование в

проекте глобальной истории à la Бродель, отход от территориальной

привязки объектов исследования и конец примата априорной социальной

категоризации. Шартье обосновал необходимость понимания исторических

явлений при помощи дифференциаций культурного порядка, призвав историков

перейти от социальной истории культур к «культурной истории

социального». Этот демарш, как показали французские аналитики, во многом

был подготовлен работами Мишеля де Серто, в которых исследователям

предлагалось идти от объектов, форм и кодов культуры, а не от априорно

выделенных социальных групп, руководствоваться не социальными делениями,

но иными принципами дифференциации (гендерные, поколенческие,

религиозные, сексуальные), учитывать материальность текстов и их

рецепции, активнее изучать борьбу репрезентаций, с помощью которых

действующие в истории акторы идентифицируются. Другими словами, изучать

символические стратегии, конструирующие иерархии социальных структур.

Эти программные установки Шартье реализовал в многочисленных

конкретно-исторических исследованиях по истории книги и чтения, истории

издательской деятельности, интеллектуальной истории35.

Другими словами, изучать

символические стратегии, конструирующие иерархии социальных структур.

Эти программные установки Шартье реализовал в многочисленных

конкретно-исторических исследованиях по истории книги и чтения, истории

издательской деятельности, интеллектуальной истории35.

Формирование истории репрезентаций во Франции и интеллектуальная мутация историописания происходили в нескольких центрах, и постепенно идеи разных авторов согласовывались. Из новистов отмечу Даниэля Роша. Его идеи во многом совпадали с идеями Шартье, но для Роша очень важна динамика культуры, он много размышлял о «социальной трансмиссии культурных фактов». В центре его исследований – взаимодействия, типы общения, разные формы чувствительности, обмены, распространение знаний, воспринимаемые под углом зрения социальных различий. Кроме того, его особенно интересовала материальная культура и связи материальных и идеальных форм в истории36.

Трудно переоценить вклад в развитие истории репрезентаций Мориса

Агюлона. Опираясь на архивные источники, он изучал старинные формы

объединения людей в Провансе и их эволюцию в последний век Старого

порядка. Исследуя сеть ученых обществ и масонских лож, географию их

связей, историк показал, как в эпоху Просвещения законное переплеталось

с незаконным, как неявно, но ощутимо сочетались знания и власть. Ему

удалось уточнить, кто именно читал философические сочинения. На

французском материале XIX века историк изучал народную и политическую

культуру, связав культурную историю социального с политикой37.

Пионером в изучении социального воображаемого во французской

историографии, преимущественно на материале XVIII в., был историк

Бронислав Бачко38. Можно назвать также Жана Делюмо, одного из

создателей т.н. religion vécue, в которой история людей вписывалась в

разнообразные контексты, позволяющие понять их поступки, коммуникации,

замыслы, верования, ментальность, идентичности. Делюмо одним из первых

стал изучать человеческие чувства и эмоции.

Опираясь на архивные источники, он изучал старинные формы

объединения людей в Провансе и их эволюцию в последний век Старого

порядка. Исследуя сеть ученых обществ и масонских лож, географию их

связей, историк показал, как в эпоху Просвещения законное переплеталось

с незаконным, как неявно, но ощутимо сочетались знания и власть. Ему

удалось уточнить, кто именно читал философические сочинения. На

французском материале XIX века историк изучал народную и политическую

культуру, связав культурную историю социального с политикой37.

Пионером в изучении социального воображаемого во французской

историографии, преимущественно на материале XVIII в., был историк

Бронислав Бачко38. Можно назвать также Жана Делюмо, одного из

создателей т.н. religion vécue, в которой история людей вписывалась в

разнообразные контексты, позволяющие понять их поступки, коммуникации,

замыслы, верования, ментальность, идентичности. Делюмо одним из первых

стал изучать человеческие чувства и эмоции. Самый известный

исследовательский сюжет, блестяще им разработанный – история страха во

французской и европейской культуре Нового и Новейшего времени39.

Многие историки репрезентаций были учениками знаменитого Эрнеста

Лабрусса40. Среди них – один из самых ярких специалистов по истории

XIX века Ален Корбен, без которого трудно представить французский

вариант культурной истории41.

Самый известный

исследовательский сюжет, блестяще им разработанный – история страха во

французской и европейской культуре Нового и Новейшего времени39.

Многие историки репрезентаций были учениками знаменитого Эрнеста

Лабрусса40. Среди них – один из самых ярких специалистов по истории

XIX века Ален Корбен, без которого трудно представить французский

вариант культурной истории41.

Концепт репрезентация позволяет историкам обнаружить действенный

характер рефлексивного, дискурсивного и идейного моментов в поведении

людей, не отрывая их от социальной среды, что характерно для

традиционной истории идей. Историки репрезентаций научились не

«разводить» принципы изучения интеллектуальной и материальной сфер,

включая тем самым французскую историографию в материальный поворот. Им

удалось убедительно показать когнитивную составляющую процесса

присвоения/потребления. «На всех уровнях реальности действуют

определенные способы организовывать, классифицировать, подсчитывать. Поэтому теперь уже невозможно противопоставлять анализ текстов анализу

количественному и социальному», – писал Шартье.

Поэтому теперь уже невозможно противопоставлять анализ текстов анализу

количественному и социальному», – писал Шартье.

Работая в русле истории репрезентаций, расширяя проблематику и меняя

акценты, французские историки постепенно принимали и адаптировали идеи и

подходы, которые к концу века переформатировали основания исторического

ремесла. Прежде всего, это другое понимание исторической реальности: у

историка нет прямого доступа к реальности; он имеет дело не с

реальностью прошлого, а с репрезентациями ушедших из жизни людей, следы

которых, отнюдь непрозрачные, историк находит в источниках и

расшифровывает их содержание (впрочем, уже в контексте истории

ментальностей нормативным стало понимание исторического факта не как

данности, а как конструкции). Изменилось восприятие источников. В

контексте истории репрезентаций произошла десакрализация письменного

источника, в т.ч. архивного, хотя мысль о том, что наряду с письменными

текстами существуют и иные источники была высказана еще в трудах

основателей Анналов Марка Блока и Люсьена Февра. Но именно историки

репрезентаций стали широко использовать в работе изображения, монеты,

гербы, архитектуру, кино, телевидение, фотографию и проч. На волне

культурного поворота усилилось критическое отношение историков к

телеологии42.

Но именно историки

репрезентаций стали широко использовать в работе изображения, монеты,

гербы, архитектуру, кино, телевидение, фотографию и проч. На волне

культурного поворота усилилось критическое отношение историков к

телеологии42.

Постепенно менялось понимание историчности43 и ключевые эпистемологические установки познания: исследователи, изучая репрезентации, уходили от априорных клише разного порядка, прежде всего социальных. Для них важнее было понять, как подступиться к изучению основополагающих категорий, организующих ментальность и культуру: пространство, время, память, экономический рост, религиозные верования, научные открытия, власть. Медленно, но все более уверенно преодолевалось дихотомическое мышление: материальное – идеальное, рациональное – иррациональное, объективное – субъективное, производство – потребление, индивидуальное – коллективное, культура народная – культура элитарная и т.п.

Помимо социокультурных практик, поведенческих установок и реакций,

французские историки с некоторым опозданием, по сравнению с

англоязычными коллегами стали исследовать дискурсы и дискурсивные

практики44. В русле истории репрезентаций им удалось обосновать

несостоятельность крайностей лингвистического поворота. В частности, они

на конкретном материале объяснили, что логика дискурса и логика

практического действия – это разные логики, что делает сомнительными

распространённые попытки «читать» социальную реальность как текст45.

Кроме того, такие исследования позволили понять, что важны не только

тексты высокой культуры. Напротив, для историка репрезентаций на первом

месте тексты второстепенные, непрофессиональные. Если они имеют широкое

хождение, то позволяют получить представление о культурной жизни

большинства, в том числе «о способах, посредством которых в тексты

вторгается устная стихия» (Д. Рош).

В русле истории репрезентаций им удалось обосновать

несостоятельность крайностей лингвистического поворота. В частности, они

на конкретном материале объяснили, что логика дискурса и логика

практического действия – это разные логики, что делает сомнительными

распространённые попытки «читать» социальную реальность как текст45.

Кроме того, такие исследования позволили понять, что важны не только

тексты высокой культуры. Напротив, для историка репрезентаций на первом

месте тексты второстепенные, непрофессиональные. Если они имеют широкое

хождение, то позволяют получить представление о культурной жизни

большинства, в том числе «о способах, посредством которых в тексты

вторгается устная стихия» (Д. Рош).

История репрезентаций релятивизирует устоявшиеся аналитические категории

и подходы, и на этом поле довольно долго шли интенсивные дискуссии о

том, как надо работать историку. Впрочем, в последнее десятилетие споры

почти сошли на нет. Культурное измерение органично вписано в социальную

историю, и это обстоятельство, помимо прочего, стимулировало развитие

французской историографии как истории историков: включение культурного

измерения в историю науки неизбежно приводит в лабораторию историка, а

значит и к его идентичности, индивидуальной и профессиональной.

В эмпирических исследованиях на пересечении новых идей и разнообразных

подходов пересмотрены многие устоявшиеся интерпретации ключевых периодов

французской истории. Если говорить о новистике, то это история Старого

порядка, Просвещение, Французская революция, история XIX века, Первая

мировая война. Глубина перемен хорошо видна на материале Просвещения и

Французской революции. Например, при сравнении двух работ об истоках

революции: Даниель Морне «Интеллектуальные истоки французской

революции»46 и Роже Шартье «Культурные истоки французской

революции»47. Морне полагал, что решающие основания для революции

конца XVIII века следует искать в истории идей, в т.ч. в трансформации

общественного мнения во второй половине века и особенно накануне

революционных потрясений. В течение нескольких десятилетий такое мнение

разделяло большинство специалистов. Шартье, проблематизируя основные

наблюдения и выводы Морне, показал, что непосредственная каузальная

связь между философией Просвещения и Революцией вовсе не очевидна. Более

того, есть основания полагать, что это революционеры изобрели

Просвещение, обосновывая легитимность своей деятельности в корпусе

текстов и списке авторов-творцов мировоззрения эпохи.

Более

того, есть основания полагать, что это революционеры изобрели

Просвещение, обосновывая легитимность своей деятельности в корпусе

текстов и списке авторов-творцов мировоззрения эпохи.

Тщательно изучив бытование идей накануне революции, Шартье выявляет их

динамику в тесном переплетении содержания книг, условий их

производства/восприятия и демонстрирует, что эти идеи далеко не все

понимали одинаково. Смысловое содержание идей в результате становилось

полифоничным. Кроме того, он проблематизировал введенное Ю. Хабермасом

понятие общественного мнения, которое появилось в публичном пространстве

XVIII в. Общественное мнение, захватившее дискурс повседневной жизни на

протяжении двух десятилетий, предшествовавших революции, служило

укреплению авторитета пишущих людей, но было дискриминационным в

отношении основной массы населения. Шартье показал, что «Литературная

республика» XVIII в. отдавала себе отчет в своей исключительности. Но

помимо мнения просвещенной публики существовало еще и мнение народное:

наряду с образованной, хорошо информированной публикой – огромная масса

людей, не имевших возможности участвовать в дебатах. Шартье вписывает

историю идей в историю их производства, распространения и восприятия.

Ему удалось показать в материале, что не книги делают революцию, но

революционеры, использующие книги как инструменты легитимации своих

инициатив. В этом контексте он отвергает прямую связь между

распространением памфлетной литературы и трансформацией образа монарха и

показывает, что практики чтения не менее важны, чем идейное содержание

текстов. Например, среди читателей Руссо были люди, оказавшиеся

санкюлотами, и те, кто с самого начала ушли в лагерь контрреволюции. В

конечном счете Шартье пришел к выводу, что Просвещение – это

исторический конструкт, созданный постфактум революционной эпохой и

революционной традицией.

Шартье вписывает

историю идей в историю их производства, распространения и восприятия.

Ему удалось показать в материале, что не книги делают революцию, но

революционеры, использующие книги как инструменты легитимации своих

инициатив. В этом контексте он отвергает прямую связь между

распространением памфлетной литературы и трансформацией образа монарха и

показывает, что практики чтения не менее важны, чем идейное содержание

текстов. Например, среди читателей Руссо были люди, оказавшиеся

санкюлотами, и те, кто с самого начала ушли в лагерь контрреволюции. В

конечном счете Шартье пришел к выводу, что Просвещение – это

исторический конструкт, созданный постфактум революционной эпохой и

революционной традицией.

Книга Шартье, помимо прочего, позволяет понять принципиальную амбицию

культурной истории и суть историографического поворота, связанного с

ней. Если раньше историки работали преимущественно в русле раздельных,

почти герметичных сфер – история идей, история экономическая,

социальная, политическая, – то в контексте истории репрезентаций идеи

вписываются в социальную ткань и становятся внятными их политические

импликации, а также активная роль людей в том, что происходит в социуме.

В 1990-е годы группа исследователей (среди них Стефан Одуэн Рузо и

Аннета Беккер)48, ввела в историческое познание концепт культура

войны. С его помощью они исследовали ментальность и воображение

сражающихся людей, а также состояние гражданского населения в условиях

войны и его «согласие с войной». «Культура войны – это совокупность

репрезентаций кровавого и варварского конфликта, которые в системном

виде и создают образ войны», придают смысл состоянию людей и позволяют

объяснить и понять такой конфликт. Одна из целей заключается в том,

чтобы трансформировать устоявшуюся в военной истории иерархию факторов,

порождающих военные конфликты. Из многочисленных публикаций, созданных в

русле такого подхода понятно, что не только социально-экономические

факторы и дипломатия порождают войны. Матрицей кровавого насилия

является агрессивная культура, связанная в XIX и XX вв. не только с

государственными интересами, но также с национализмом, политикой и

образованием. Иными словами, при объяснении природы войн прошлого,

Первой мировой войны, в частности, историки обращают внимание на фактор

политики репрезентаций и культурной динамики, что позволяет изучать опыт

военного времени во всем его разнообразии.

Изучение репрезентаций обеспечило заметное расширение территории

исторического исследования. Историки обратили внимание на проблематику,

которая раньше представлялась второстепенной или вовсе не заслуживающей

внимания. Эта проблематика позволяет прояснить глобальные процессы,

включая национальные и политические, которые так или иначе воплощались в

культурных объектах и логиках действующих лиц. Так, например, Д. Рош

написал несколько монографий в русле большого проекта «История лошади».

Разумеется, речь идет не о том, чтобы описать лошадь: «Собственно

лошадь, – иронично говорил историк, – это голова и хвост»49.

Используя этот тривиальный сюжет, Рош основательно изучил повседневные

практики общества Старого порядка и написал историю «конной

цивилизации», которую в конце XIX в. сменила цивилизация автомобильная.

Опираясь на разнообразные источники, Рош показал, как использовали

лошадь в Новое время в городе и деревне, изучил ее образы и

репрезентации. Получилось, что ментальный кадр «конная культура» играл

колоссальную роль в жизни людей. Например, при делении страны на

департаменты во время административной реформы в годы Французской

революции реформаторы исходили из идеи о том, что дистанция от центра

департамента до его границы в идеале не должна превышать один день езды

на лошади. Кроме того, законодательство о лошадях и их использовании

было заботой всех французских политических режимов вплоть до Третьей

республики. Таким образом «лошадь» играла определенную роль в

конституировании государства Нового времени. Кроме того, сюжет позволил

Рошу показать культуру скорости, свойственную этому периоду цивилизации,

и другие особенности жизненного мира XVIII—XIX вв.

Например, при делении страны на

департаменты во время административной реформы в годы Французской

революции реформаторы исходили из идеи о том, что дистанция от центра

департамента до его границы в идеале не должна превышать один день езды

на лошади. Кроме того, законодательство о лошадях и их использовании

было заботой всех французских политических режимов вплоть до Третьей

республики. Таким образом «лошадь» играла определенную роль в

конституировании государства Нового времени. Кроме того, сюжет позволил

Рошу показать культуру скорости, свойственную этому периоду цивилизации,

и другие особенности жизненного мира XVIII—XIX вв.

Интегративные интенции истории репрезентаций очевидны, и вновь возникает

проблема синтеза. Многие историки не верят в то, что синтез возможен, во

всяком случае на уровне тотальной истории, предложенной Броделем. Тем не

менее концептуальная призма репрезентации позволяет по-новому

структурировать пространство исторического исследования. По сути это

новая модель, в которой первостепенное значение имеет не изучение разных

типов истории – экономической, социальной, политической, культурной, – соответствующее распространенному представлению об иерархическом

устройстве мира, но стремление расшифровать деяния и творения людей на

пересечении различных подходов. Как отметил А. Корбен, такая

проблематизация имеет не только концептуальное значение. Возникает

вопрос о реорганизации исследовательских центров и перестройке

образовательного процесса50.

Как отметил А. Корбен, такая

проблематизация имеет не только концептуальное значение. Возникает

вопрос о реорганизации исследовательских центров и перестройке

образовательного процесса50.

История репрезентаций воспринимается по-разному, но сегодня очевидно,

что речь идет об антропологически ориентированной междисциплинарной

исследовательской модели, которая заметно изменила историографический

пейзаж не только во Франции. Учитывая уроки всех известных поворотов в

гуманитарном познании (лингвистического, социологического,

антропологического, культурного, прагматического, визуального,

рефлексивного, материального и проч.) историки, работающие с такой

моделью историописания, выявляют накопившиеся в историческом познании

интеллектуальные ловушки и предлагают различные варианты их преодоления.

В результате обновляется аналитический инструментарий историка,

появляются новые исследовательские стратегии, историография

освобождается от детерминизма, упрощенного материализма и эмпиризма, а

также структурализма и функционализма, которые длительное время служили

для нее теоретическим основанием. Впрочем, работа историка продолжает

усложняться. Однако проблематика взаимоотношений между репрезентациями и

практиками остается актуальной, открывая новые исследовательские

горизонты.

Впрочем, работа историка продолжает

усложняться. Однако проблематика взаимоотношений между репрезентациями и

практиками остается актуальной, открывая новые исследовательские

горизонты.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Микешина 2007. ↩

Ямпольский 2007. ↩

Вартофский 1988. ↩

Микешина 2007. ↩

Heinich 2015. P. 357-360. ↩

Зверева 2003; Гинзбург 1998; Delacroix, Dosse et Garcia 2007. ↩

Sociétés & Représentations 2015/2. (N° 40). ↩

Entretien avec Roger Chartier // Sociétés & Représentations 2015/2 (N° 40), p. 289-321. ↩

L’Histoire culturelle du contemporain… 2005. ↩

Mollier 2002. P. 266-267. ↩

Dictionnaire des sciences historiques… 1986. ↩

Чеканцева 2013. ↩

Sur le thème \»La puissance de l\’image\»… ↩

Канинская 2010. ↩

Brilli E.

L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩

L’essor des images et l’éclipse du littéraire…; Gauvard 2015. ↩Histoire culturelle de la France… 1997—1998. ↩

Понятие «культурная история» во Франции понимается прежде всего как кате-гория историографического нарратива, воплощение «смысла одной из форм исто-рической модерности». Histoire culturelle en France 2010. T .1. P. 184. ↩

Ory 2004; Poirrier 2004; Burke 2004; Serna 2005. ↩

Kalifa 2012. ↩

Ю.Л. Бессмертный, подчеркивая такое различие, в свое время предлагал назвать культурную историю во Франции «культуральной». – Бессмертный 1998. ↩

Entretien avec Roger Chartier… 2015. ↩

Artières 2015. P. 343-349. ↩

Vovelle 1999. ↩

О коллективных представлениях в социальной психологии: Roussiau, Bonardi 2001. ↩

Этот вывод подтверждает Арлетт Фарж. См.: Tillier B et Tsikounas M. Entretien avec Arlette Farge… 2015.

P. 323-328. ↩

P. 323-328. ↩На эту слабость историописания обратил внимание еще М. Фуко. ↩

Artières 2015. P. 343-349. ↩

Kalifa 2010. ↩

Pomian 1998; Чеканцева 2015. ↩

Чеканцева 2017. ↩

Kalifa 2010. ↩

Thompson 2012. ↩

Шартье 2004. Позже Жак Ревель назвал это «этажностью исторических планов». ↩