Роль интуиции в жизнедеятельности врача

ID: 2016-05-27-T-6594

Тезис

Акжигитова А.Р., Конкина Е.А.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Роль интуиции в жизнедеятельности врача

Роль интуиции в жизнедеятельности врача

Роль интуиции в жизнедеятельности врача

Акжигитова А.Р., Конкина Е.А.

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кузнецова М.Н.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Интуиция в жизни каждого человека играет важную роль.

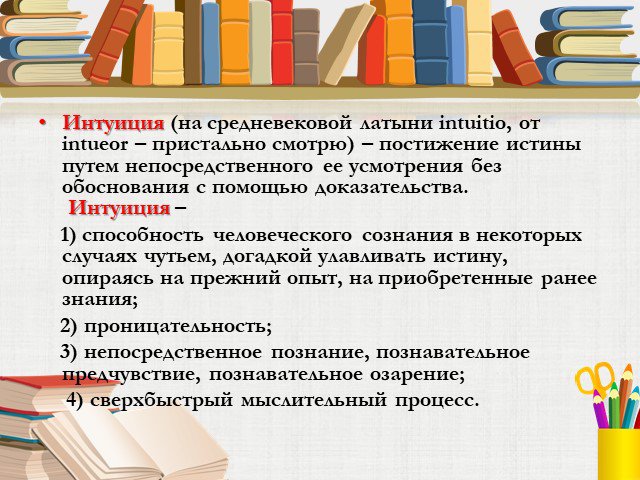

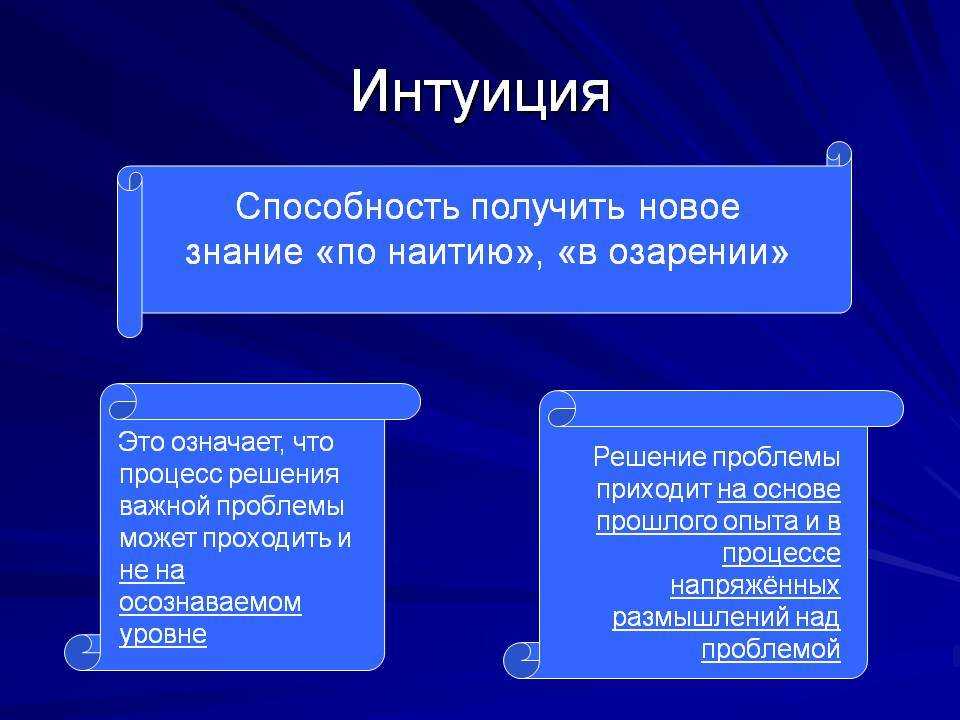

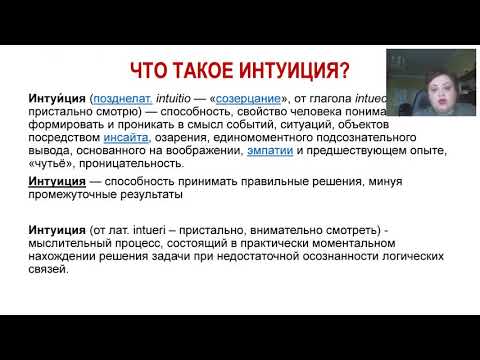

Интуиция — способность постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуиция не осуществляется в логически развёрнутом и доказательном виде. Интуиция позволяет принимать решения, делать выбор, решать сложные проблемы при недостаточном количестве фактов и данных. Хотя мы интуицией пользуемся бессознательно, но при достаточном её развитии она помогает поступать нам разумно в любых обстоятельствах. Порой, интуиция-это единственное, что может нам помочь сделать свой выбор в сложных ситуациях.

В разное время философы давали свою трактовку этому понятию. По Платону, интуиция- внечувственное восприятие идеи; познание, погружение в себя, в свою субъективность.

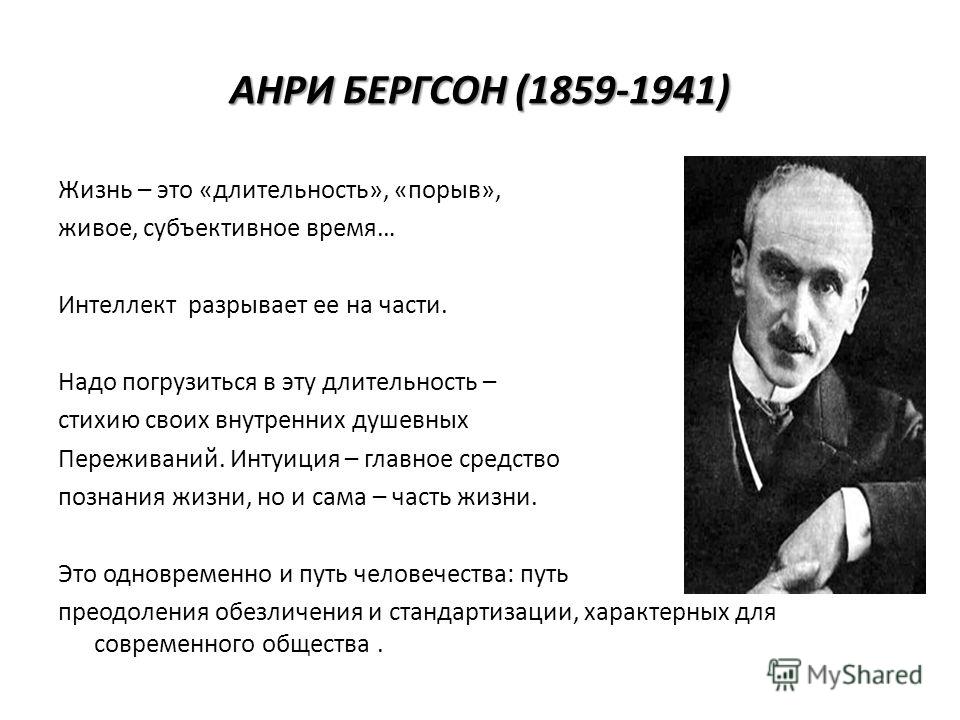

Источник и сущность интуиции в разных философских концепциях рассматривается по-разному. Как результат божественного откровения или инстинкт, непосредственно определяющий без предварительного научения формы поведения индивида (Бергсон ), или как скрытый бессознательный первопринцип творчества (Фрейд) , однако даже при разном толковании интуиции все подчёркивают момент непосредственности в процессе интуитивного познания.

Декарт определил интуицию как прямое, непосредственное усмотрение истины, в отличие от опосредованного рассудочного познания; это высший вид интеллектуального познания, когда человек одновременно и мыслит и созерцает.

Мнение о том, что интуиция в жизнедеятельности врача играет большую роль, сложилось со времен Гиппократа, ведь в то время медицина не знала о развитии и течении множества заболеваний, распознавание болезней был доступно лишь определенному кругу лиц, которые и обладали той самой «интуицией врача».

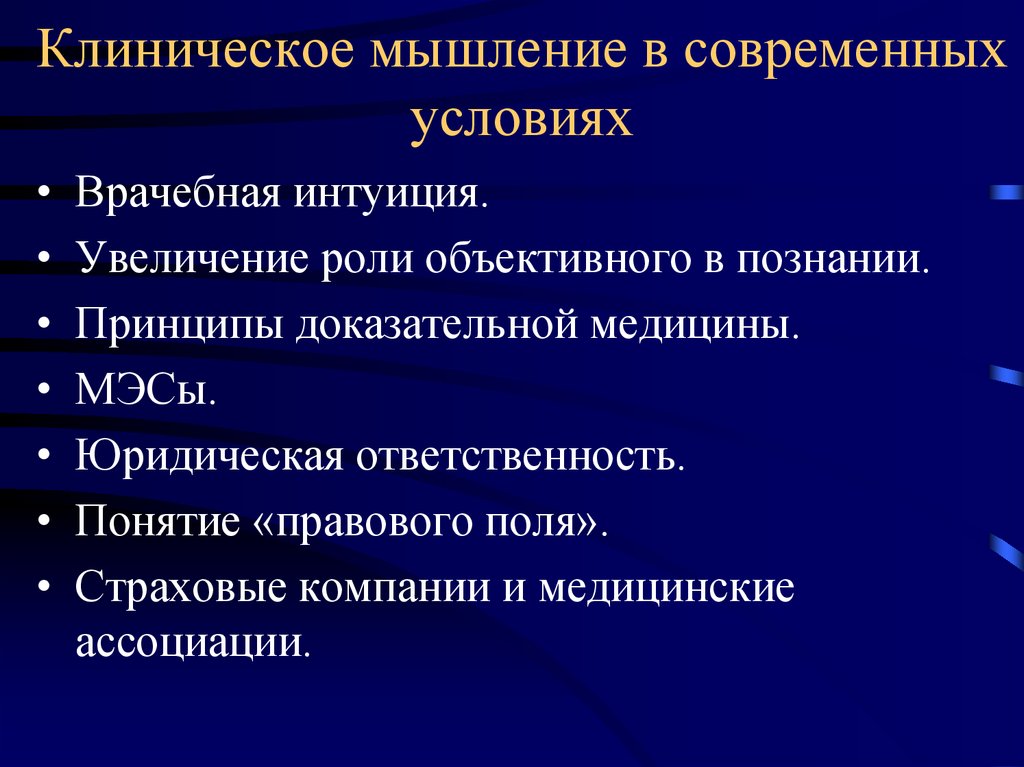

Несмотря на то, что сейчас медицина достигла высшего своего развития, интуиция продолжает играть важную роль. Например, по жалобам больного не всегда можно правильно оценить объективное состояние его организма. Так же одних теоретических знаний будет недостаточно, так как симптоматика ряда заболеваний схожа, а некоторые напротив могут протекать бессимптомно. Здесь необходимо клиническое мышление врача, способность анализировать для того, чтобы прийти к правильному выводу, а впоследствии к решению проблемы.

Ключевые слова

Интуиция

Файл

2016-05-27-T-6594.pdf

ИНТУИЦИЯ • Большая российская энциклопедия

Авторы: Ю. Н. Попов (История философии), А. В. Константинов (Психология)

ИНТУИ́ЦИЯ (лат. intuitio – созерцание), способность непосредств. постижения сути к.-л. явления (ситуации, хода событий) в его целостности. В истории философии и психологии представлены многообразные трактовки И.: от инстинкта и простейших форм довербального, наглядно-образного мышления до высших способностей к сверхчувственному познанию.

В истории философии

И. рассматривалась прежде всего как способность к непосредств. познанию в отличие от чувственного восприятия и дискурсивного мышления – в этом смысле в аристотелевско-неоплатонич. традиции как высшая, духовная способность души. Согласно Платону, должным образом подготовленный ум способен к непосредств. созерцанию идей – прообразов всех чувственных вещей. По Аристотелю, исходные понятия, «начала» всякой науки, лежащие в основе доказываемых ею положений, постигаются интуитивно. «И.» как филос. термин, впервые встречающийся у Боэция (лат. intuitus – перевод греч. ἐπιβολή , обозначавшего у Эпикура мгновенное схватывание познаваемого предмета), получил распространение в 13 в. после перевода Вильемом из Мёрбеке сочинений Прокла. Способность разума созерцать сверхчувственные сущности, рассматривавшаяся в учениях Филона Александрийского, Плотина, Августина, Дионисия Ареопагита и др., получила впоследствии назв. «интеллектуальная интуиция» (intellectualis intuitio), которую Николай Кузанский в качестве «созерцательного видения Бога» (visio intuitiva) связывал с достижением «высшей полноты совершенства» – обо́жением (Николай Кузанский.

созерцанию идей – прообразов всех чувственных вещей. По Аристотелю, исходные понятия, «начала» всякой науки, лежащие в основе доказываемых ею положений, постигаются интуитивно. «И.» как филос. термин, впервые встречающийся у Боэция (лат. intuitus – перевод греч. ἐπιβολή , обозначавшего у Эпикура мгновенное схватывание познаваемого предмета), получил распространение в 13 в. после перевода Вильемом из Мёрбеке сочинений Прокла. Способность разума созерцать сверхчувственные сущности, рассматривавшаяся в учениях Филона Александрийского, Плотина, Августина, Дионисия Ареопагита и др., получила впоследствии назв. «интеллектуальная интуиция» (intellectualis intuitio), которую Николай Кузанский в качестве «созерцательного видения Бога» (visio intuitiva) связывал с достижением «высшей полноты совершенства» – обо́жением (Николай Кузанский. Соч. М., 1979. Т. 1. С. 304). В разл. мистич. традициях И. лежит в основе богопознания (исихазм, суфизм и др.), постижения истинной реальности (напр., праджня в буддизме).

Соч. М., 1979. Т. 1. С. 304). В разл. мистич. традициях И. лежит в основе богопознания (исихазм, суфизм и др.), постижения истинной реальности (напр., праджня в буддизме).

Новую трактовку интеллектуальная И. получила в учении Р. Декарта, считавшего «естественный свет разума» источником «ясной» и «отчётливой» достоверности как собств. существования, так и начальных основоположений разл. наук (напр., аксиом математики). По сравнению с познанием, основанным на воображении и рассудке, Б. Спиноза считал высшим третий вид познания – «интуитивное знание» (sciencia intuitiva), постигающее сущность единичных вещей. Дж. Локк ограничивал возможности И. констатацией связей и отношений между идеями (любыми содержаниями сознания). И. Кант отрицал наличие интеллектуальной И. у человека, считая «интеллектуальное созерцание» возможным только для Божественного интеллекта, который в акте такого созерцания умопостигаемых сущностей одновременно и творил бы эти сущности. У И. Г. Фихте и раннего Ф. В. Шеллинга «интеллектуальное созерцание» понималось как акт самосознания Я, в котором созерцающий и порождаемое им созерцаемое совпадают. В противостоянии новоевропейскому рационализму, и в частности скептицизму Д. Юма, в 18 – нач. 19 вв. складывались такие концепции непосредственного, интуитивного знания, как философия «здравого смысла» шотландской школы, «философия чувства и веры» И. Г. Гамана и Ф. Г. Якоби, и др.

У И. Г. Фихте и раннего Ф. В. Шеллинга «интеллектуальное созерцание» понималось как акт самосознания Я, в котором созерцающий и порождаемое им созерцаемое совпадают. В противостоянии новоевропейскому рационализму, и в частности скептицизму Д. Юма, в 18 – нач. 19 вв. складывались такие концепции непосредственного, интуитивного знания, как философия «здравого смысла» шотландской школы, «философия чувства и веры» И. Г. Гамана и Ф. Г. Якоби, и др.

Понятие И. играет важную роль в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, в онтологии В. Джоберти (И. как способ постижения абсолютного бытия), в «философии бессознательного» Э. фон Гартмана, в концепции понимания В. Дильтея и И. Г. Дройзена. Оно становится центральным в разл. вариантах интуитивизма кон. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. в этике и аксиологии (брит. философы Г. Сиджвик и Дж. Э. Мур, интуитивно постигаемое «эмоциональное априори» М. Шелера и др.). Так, А. Бергсон противопоставил интеллекту, имеющему дело с неживой материей, И. (род «интеллектуального вчувствования, или симпатии») как единственно адекватный способ постижения потока жизни в его временно́й непрерывности и целостности. Н. О. Лосский, выделяя разл. виды И. («Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938), истолковывал её в духе филос. реализма: благодаря И. в сознании «присутствует не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в подлиннике» (Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. СПб., 1906. С. 67). И. как живое знание-переживание лежит в основе онтологич. гносеологии С. Л. Франка. В феноменологии Э. Гуссерля с помощью И. схватываются сущностные черты единичного предмета («идеирующая» абстракция как «усмотрение чистой сущности»). В математике и логике понятие И.

Шелера и др.). Так, А. Бергсон противопоставил интеллекту, имеющему дело с неживой материей, И. (род «интеллектуального вчувствования, или симпатии») как единственно адекватный способ постижения потока жизни в его временно́й непрерывности и целостности. Н. О. Лосский, выделяя разл. виды И. («Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938), истолковывал её в духе филос. реализма: благодаря И. в сознании «присутствует не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в подлиннике» (Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. СПб., 1906. С. 67). И. как живое знание-переживание лежит в основе онтологич. гносеологии С. Л. Франка. В феноменологии Э. Гуссерля с помощью И. схватываются сущностные черты единичного предмета («идеирующая» абстракция как «усмотрение чистой сущности»). В математике и логике понятие И. стало основой особого направления – интуиционизма, признающего гл. критерием правомерности методов и результатов этих наук их наглядно-содержат. убедительность и ясность (голл. математики Л. Э. Я. Брауэр, А. Гейтинг и др.). В эстетике Б. Кроче И. в качестве важнейшего аспекта творч. активности человека предстаёт как прерогатива иск-ва – интуитивного познания индивидуального, выражаемого в образах, в отличие от логич. познания всеобщего, фиксируемого в понятиях.

стало основой особого направления – интуиционизма, признающего гл. критерием правомерности методов и результатов этих наук их наглядно-содержат. убедительность и ясность (голл. математики Л. Э. Я. Брауэр, А. Гейтинг и др.). В эстетике Б. Кроче И. в качестве важнейшего аспекта творч. активности человека предстаёт как прерогатива иск-ва – интуитивного познания индивидуального, выражаемого в образах, в отличие от логич. познания всеобщего, фиксируемого в понятиях.

В психологии

И. рассматривается как особый тип мышления, результат которого возникает без осознания процесса его получения. Так, согласно Г. Гельмгольцу, И. представляет собой быстрые бессознательные умозаключения на основе обыденного опыта. В отличие от ассоциативной психологии 19 – нач. 20 вв., считавшей, что психич. феномены складываются из сенсорных элементов путём подобных умозаключений, гештальтпсихология настаивала на изначальной целостности и неразложимости психич. феноменов и на присущей им прямой «самоданности» сознанию. Центральным моментом не только чувств. опыта, но также и творч. мышления выступал при этом инсайт – интуитивный скачок в познании, ведущий к мгновенной «вспышке» нового целостного понимания проблемной ситуации. В концепции Ж. Пиаже И. предстаёт как особая форма образного предметного мышления, характерная для дологич. стадии развития интеллекта. К. Г. Юнг трактовал И. как особую психич. функцию (наряду с ощущением, мышлением и чувствами), которая может существовать как в интровертированной форме, обеспечивая контакт с архетипами и работой бессознательного, так и в экстравертированной форме (см. Интроверсия и экстраверсия), позволяя схватывать суть внешних событий и предугадывать их последствия.

феноменов и на присущей им прямой «самоданности» сознанию. Центральным моментом не только чувств. опыта, но также и творч. мышления выступал при этом инсайт – интуитивный скачок в познании, ведущий к мгновенной «вспышке» нового целостного понимания проблемной ситуации. В концепции Ж. Пиаже И. предстаёт как особая форма образного предметного мышления, характерная для дологич. стадии развития интеллекта. К. Г. Юнг трактовал И. как особую психич. функцию (наряду с ощущением, мышлением и чувствами), которая может существовать как в интровертированной форме, обеспечивая контакт с архетипами и работой бессознательного, так и в экстравертированной форме (см. Интроверсия и экстраверсия), позволяя схватывать суть внешних событий и предугадывать их последствия.

Механизмы И. связаны с взаимодействием чувств, разума и опыта, объединением информативных признаков разных модальностей в комплексные ориентиры, направляющие поиск решения проблемы. Согласно Р. У. Сперри, И. как невербальная функция целостного «схватывания» ситуации связана с работой правого полушария головного мозга. Для интуитивного познания характерны внезапность и непредсказуемость «озарений», чувство несомненной достоверности результатов и трудность их вербализации, эмоциональная вовлечённость человека, зависимость от уникальных ситуативных и личностных факторов. И. важна как в повседневной жизни, в частности в процессе общения между людьми (эмпатия как способность почувствовать переживания другого человека), так и во многих видах проф. деятельности (у врачей, следователей, инженеров, психологов и психотерапевтов и т. д.), в худож. творчестве. Значит. место И. отводится и в науч. познании, прежде всего в тех областях, где затруднено использование адекватных наглядных представлений. В то же время в науке всегда ставилась под сомнение истинность знаний, полученных чисто интуитивным путём, и утверждалась необходимость их рациональной и опытной проверки.

Согласно Р. У. Сперри, И. как невербальная функция целостного «схватывания» ситуации связана с работой правого полушария головного мозга. Для интуитивного познания характерны внезапность и непредсказуемость «озарений», чувство несомненной достоверности результатов и трудность их вербализации, эмоциональная вовлечённость человека, зависимость от уникальных ситуативных и личностных факторов. И. важна как в повседневной жизни, в частности в процессе общения между людьми (эмпатия как способность почувствовать переживания другого человека), так и во многих видах проф. деятельности (у врачей, следователей, инженеров, психологов и психотерапевтов и т. д.), в худож. творчестве. Значит. место И. отводится и в науч. познании, прежде всего в тех областях, где затруднено использование адекватных наглядных представлений. В то же время в науке всегда ставилась под сомнение истинность знаний, полученных чисто интуитивным путём, и утверждалась необходимость их рациональной и опытной проверки.

Интуиция — Энциклопедия Нового Света

Интуиция (от латинского «вглядываться») относится к способности познавать или понимать посредством прямого понимания, без рационального анализа или дедуктивного мышления. Это также может относиться к таинственной психологической способности получать такие знания. Сама непосредственность интуиции часто считается лучшим доказательством ее точности, но рационалистический подход склонен отвергать ее как расплывчатую и ненадежную. Тем не менее трудно представить себе интеллектуальную систему, не использующую какое-либо интуитивное постижение реальности. Рациональный дискурс в конечном итоге приводит к интуитивному пониманию, которое, в свою очередь, можно использовать в качестве строительных блоков для дальнейших рассуждений. Таким образом, из-за самой своей природы интуицию очень трудно определить с помощью логического дискурса, и ее значение лучше всего может быть передано с помощью наводящих на размышления намеков.

Содержание

- 1 Природа интуиции

- 1.

1 Интуиция в повседневной жизни

1 Интуиция в повседневной жизни - 1.2 Шестое чувство

- 1.

- 2 Интуиция в философии

- 2.1 Интуиция и основа познания

- 2.2 Интуиция в истории философии

- 2.3 Рационализм и иррационализм

- 2.4 Кант и интуиция

- 2.5 Посткантианские мыслители

- 2.6 Этика и интуитивизм

- 3 Интуиция и религия

- 3.1 Богословие

- 3.2 Духовная интуиция

- 4 Интуиция в психологии

- 4.1 Интуиция в принятии решений

- 4.2 Женская интуиция

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Библиография

- 8 Внешние ссылки

- 8.1 Общие философские источники

- 9 кредитов

Природа интуиции

Интуиция в повседневной жизни

Из-за своей непосредственности интуиция может рассматриваться как в значительной степени бессознательная форма знания. Интуиция отличается от мнения, поскольку мнение основано на опыте, в то время как на интуицию влияет предыдущий опыт только бессознательно. Интуиция также отличается от инстинкта, который вообще не имеет элемента опыта. Интуиция надинтеллектуальна, а инстинкт доинтеллектуален. Человек, обладающий интуитивным мнением, не может сразу же полностью объяснить, почему он придерживается этого взгляда. Однако позже человек может рационализировать интуицию, разработав логическую цепочку, чтобы более структурно продемонстрировать, почему интуицию следует считать достоверной. Интуиция не означает немедленного нахождения решения, хотя и означает, что решение приходит необъяснимо. Иногда помогает поспать одну ночь. Есть старая русская поговорка: «Утро вечера мудренее» («Утро вечера мудреннее»).

Интуиция также отличается от инстинкта, который вообще не имеет элемента опыта. Интуиция надинтеллектуальна, а инстинкт доинтеллектуален. Человек, обладающий интуитивным мнением, не может сразу же полностью объяснить, почему он придерживается этого взгляда. Однако позже человек может рационализировать интуицию, разработав логическую цепочку, чтобы более структурно продемонстрировать, почему интуицию следует считать достоверной. Интуиция не означает немедленного нахождения решения, хотя и означает, что решение приходит необъяснимо. Иногда помогает поспать одну ночь. Есть старая русская поговорка: «Утро вечера мудренее» («Утро вечера мудреннее»).

Интуиция — один из источников здравого смысла. Это также важный компонент индукции для получения эмпирических знаний. Источниками интуиции являются чувства, переживания и знания. Ситуация, которая является или кажется истинной, но нарушает нашу интуицию, называется парадоксом. Некоторые системы также действуют нелогичным образом. Попытки изменить такие системы часто приводят к непредвиденным последствиям.

Шестое чувство

Интуиция считается шестым чувством (есть пять основных чувств). Недавние научные исследования нашли некоторые доказательства существования этого шестого чувства. Главный вопрос заключается в том, как интерпретировать эти результаты. По-видимому, внутри человека происходит множество бессознательных процессов, и когда эти бессознательные сигналы становятся достаточно сильными, возникает сознательная мысль. Например, человек может идти по темному переулку и вдруг почувствовать, что что-то не так. Ее интуиция стала достаточно сильной, чтобы предупредить ее о возможной опасности. Информация, влияющая на интуицию, исходит из различных малозаметных наблюдений за окружающим миром, которые человек сознательно не регистрирует.

В данном случае под интуицией понимается способность бессознательно объединять различные подсознательные наблюдения, полученные совершенно рациональным путем. Этот процесс достигает точки, когда он запускает реакцию в нашей системе еще до того, как он становится сознательным, что может сэкономить драгоценное время.

В большинстве случаев, когда кто-то заявляет, что он или она «интуитивно» что-то чувствует, не происходит особого размышления о природе этой интуиции, а также нет особых притязаний на сверхчувственное восприятие. Однако с теоретической точки зрения этот вопрос поднимает вопросы о природе реальности и масштабах деятельности человеческого разума.

Интуиция в философии

Интуиция и основа знания

Если кто-то хочет избежать бесконечного регресса — использования одного аргумента для оправдания другого и так далее без конца — у любого мыслительного процесса должна быть конечная отправная точка. В истории философии этот взгляд известен как фундаментализм, вера в возможность создания системы знаний, основанной на неопровержимых истинах. Легко утверждать, что такое окончательное, надежное знание должно включать в себя своего рода интуицию или знание, которое является непосредственным и неоспоримым, а все дальнейшее знание является его экстраполяцией.

В истории философии этот взгляд известен как фундаментализм, вера в возможность создания системы знаний, основанной на неопровержимых истинах. Легко утверждать, что такое окончательное, надежное знание должно включать в себя своего рода интуицию или знание, которое является непосредственным и неоспоримым, а все дальнейшее знание является его экстраполяцией.

Большинство философов прошлого предполагали существование такой отправной точки. В противном случае они не смогли бы даже спроектировать свою систему, поскольку с самого начала знали бы, что их затея неоправданна. Исключение составляли скептики, которые точно считали, что такой отправной точки не существует. Только в последнее время, в ХХ веке, мыслители вообще стали сомневаться в возможности какого-либо «безопасного» знания. Это привело к появлению таких взглядов, как деконструктивизм, для которого всякая система, как бы хорошо она ни была построена, в конечном счете представляет собой не что иное, как личное мнение и предубеждение или, в лучшем случае, интерпретацию, которая не более оправдана, чем любая другая.

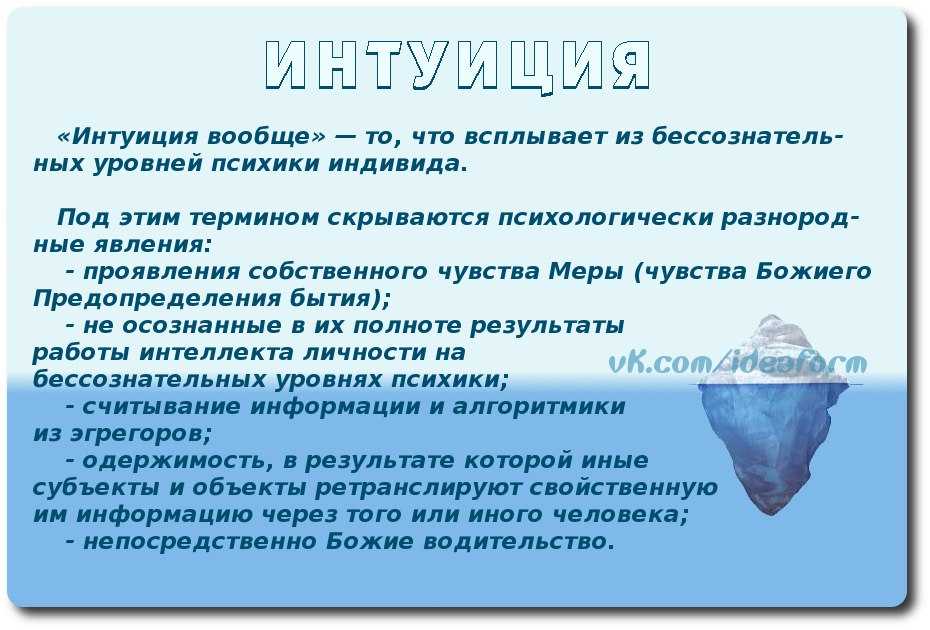

Вечная философия, с другой стороны, является современным движением мысли, которое рассматривает различные философские школы как простые варианты лежащего в основе векового видения или «Weltanschauung» , общего для всех культур и интуитивно схватывающего то, что имеет важное значение для жизни. Сложные системы, как они предлагались на протяжении веков, были бы тогда (часто вводящей в заблуждение) «верхушкой айсберга». Опять же, потребуется проницательность или интуиция, чтобы понять лежащую в основе истину, которая выходит за рамки конкретных формулировок.

Интуиция в истории философии

Интуиция редко выступает в качестве крупного отдельного вопроса в истории философии. Это скорее основная тема, которая присутствовала, по крайней мере, со времен Платона. Платон был вполне рациональным мыслителем. Однако для него знание завершилось интуитивным знанием (греч. νόησις [nóêsis]) Добра, которое, по его мнению, вечно пребывает в душе. В его диалогах Менон и Федон, эта форма знания связана с понятием анамнеза, процесса, посредством которого человек вновь осознает ранее существовавшее знание, скрытое в глубине его души. Платон использует пример математических истин, чтобы показать, что они не достигаются путем рассуждений, а присутствуют в нашем уме в дремлющей форме и доступны для нашей интуитивной способности. Интуитивные взгляды Платона были продолжены мистическим неоплатонизмом его более поздних последователей.

Платон использует пример математических истин, чтобы показать, что они не достигаются путем рассуждений, а присутствуют в нашем уме в дремлющей форме и доступны для нашей интуитивной способности. Интуитивные взгляды Платона были продолжены мистическим неоплатонизмом его более поздних последователей.

Рационализм и иррационализм

Хотя практически все философии содержат некоторые элементы того и другого, рационалистические философии подчеркивают важность рассуждений в поисках уверенности, в то время как иррационализм и формы интуиционизма подчеркивают нерациональный или иррациональный элемент, который подразумевает интуицию.

Для большинства мыслителей интуиция и разум дополняют друг друга и предназначены для гармоничной работы в человеческом поиске истины и смысла, вопрос заключается в том, какой элемент должен быть подчеркнут над другим. Другие видят в этих отношениях парадоксальные, даже конфликтные отношения, что подтверждается утверждением французского философа Блеза Паскаля о том, что «сердце имеет свои причины, неизвестные разуму».

Основные направления философской мысли, по крайней мере на Западе, всегда отдавали предпочтение ясности рационального мышления, а не интуиции, независимо от того, было ли это мышление основано на дедукции из врожденных идей (великие метафизические системы) или на чувственном опыте (британский эмпиризм). Однако всегда существовала мощная, хотя и менее заметная ветвь более интуитивного мышления — школы мысли, которые подчеркивают иррациональное или нерациональное, а не рациональное. В средние века существовало мощное мистическое направление, представленное, среди прочего, Мейстером Экхартом, Хилегардом фон Бингеном и Якобом Бёме. Эта точка зрения делала упор на интуитивное знание Бога, а не на рациональное знание или традицию.

Кант и интуиция

В философии Иммануила Канта интуиция является одной из основных познавательных способностей, эквивалентной тому, что можно условно назвать восприятием. Кант считал, что наш разум отливает все наши внешние интуиции в форму пространства, а все наши внутренние интуиции (память, мышление) — в форму времени. Таким образом, для Канта интуиция относится к ментальным формам, в которых мы воспринимаем внешние явления (время и пространство). Это не имеет ничего общего с интуитивным пониманием, как его обычно понимают. Кант также отрицал, что мы обладаем тем, что он называл интеллектуальная интуиция, т. е. способность интуитивно постигать сущности, находящиеся за пределами измерений времени и пространства, следовательно, за пределами нашего опыта. К таким сущностям относятся Бог, свобода и вечная жизнь. Для Канта все, что говорится об этих сущностях, является пустой спекуляцией и никогда не может быть предметом теоретического познания. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Кант, однако, далее заявил, что по моральным соображениям наш разум вправе допустить реальность этих сущностей и что вселенная, по-видимому, подразумевает творца. Так как это нельзя обосновать на основе теоретических рассуждений, то можно сказать, что Кант все же предполагал какое-то интуитивное знание о конечном, хотя никогда не называл его таковым.

Таким образом, для Канта интуиция относится к ментальным формам, в которых мы воспринимаем внешние явления (время и пространство). Это не имеет ничего общего с интуитивным пониманием, как его обычно понимают. Кант также отрицал, что мы обладаем тем, что он называл интеллектуальная интуиция, т. е. способность интуитивно постигать сущности, находящиеся за пределами измерений времени и пространства, следовательно, за пределами нашего опыта. К таким сущностям относятся Бог, свобода и вечная жизнь. Для Канта все, что говорится об этих сущностях, является пустой спекуляцией и никогда не может быть предметом теоретического познания. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Кант, однако, далее заявил, что по моральным соображениям наш разум вправе допустить реальность этих сущностей и что вселенная, по-видимому, подразумевает творца. Так как это нельзя обосновать на основе теоретических рассуждений, то можно сказать, что Кант все же предполагал какое-то интуитивное знание о конечном, хотя никогда не называл его таковым. Его знаменитое заявление о том, что «звездное небо вверху и нравственный закон внутри» наполняли его «все возрастающим удивлением», можно рассматривать как выражение такого интуитивного понимания.

Его знаменитое заявление о том, что «звездное небо вверху и нравственный закон внутри» наполняли его «все возрастающим удивлением», можно рассматривать как выражение такого интуитивного понимания.

Интуиционизм — это позиция в философии математики, вытекающая из утверждения Канта о том, что всякое математическое знание есть знание чистых форм интуиции, то есть интуиции, которая не является эмпирической (Prolegomen, 7).

Посткантианские мыслители

Начиная с преемника Канта Фихте, который верил в интеллектуальную интуицию, Немецкий идеализм (Гегель и особенно Шеллинг) подчеркивал способность разума иметь прямой доступ к основе реальности. Вместе с эмоционально нагруженным течением романтизма их философия объясняла десятилетия упора на интуицию в начале девятнадцатого века. Последующие философы, отдающие предпочтение интуиции в той или иной форме, включают Шопенгауэра, Ницше, Бергсона и других мыслителей первой величины. Для Анри Бергсона, мысль которого была направлена на преодоление кантовского агностицизма, интуиция была ключом к познанию.

Феноменология, представленная Эдмундом Гуссерлем около 1900 года, предлагает очень интеллектуальный подход к философским поискам, и ее дискурс в высшей степени рационалистический. Однако в его основе лежит предположение, что объекты всех видов сначала воспринимаются разумом, прежде чем их можно будет проанализировать. Таким образом, явления «даны» уму или интуитивны им.

Этика и интуитивизм

В моральной философии интуитивизм сводится к вере в то, что наш разум способен сразу же интуитивно провести различие между тем, что правильно, а что нет. Этот вопрос важен в метаэтике, т. е. в дискуссии об окончательном обосновании этических теорий.

Интуиция и религия

Теология

В различных формах теологии особое внимание уделяется священным писаниям, традициям и духовному или мистическому опыту в различной степени. Между этими элементами всегда было напряжение. В то время как некоторые настаивают на том, что Бога можно познать только непосредственно (т. для догмы, основанной на откровении и традиции.

для догмы, основанной на откровении и традиции.

В эпоху романтизма немецкий богослов Фридрих Шлейермахер стал подчеркивать роль чувств, тесно связанных с интуицией, в религиозном опыте. Его новаторский вклад повлиял на многих более поздних мыслителей, среди которых Эрнст Трельч, Рудлоф Отто и Пауль Тиллих, все из которых подчеркивали роль интуиции, а не исключительное доверие разуму или традиции.

Духовная интуиция

Понятие интуиции в конце концов приводит к вопросу о сверхчувственном, нематериальном или духовном знании. На такое знание претендовали мистики и спиритуалисты всех традиций и всех времен. В западной истории Хильдегард фон Бинген и Эммануэль Сведенборг были одними из самых известных мыслителей-спиритуалистов. Предпосылка спиритуализма состоит в том, что человеческий разум обладает способностью связываться с нематериальной сферой, где не действуют ограничения времени и пространства, поэтому возможно непосредственное интуитивное знание.

Интуиция в психологии

Хорошо известное утверждение о том, как работает наш мозг, принадлежит известному нейропсихологу и нейробиологу Роджеру Уолкотту Сперри. По его словам, интуиция — это деятельность правого полушария, а фактический и математический анализ — деятельность левого полушария. В этой ранней модели личной психики интуиции противостояло ощущение по одной оси, а чувству — мышление по другой оси. Юнг утверждал, что у данного человека одна из этих четырех функций была первичной — наиболее заметной или развитой — в сознании. Противоположная функция, как правило, будет недоразвита у этого человека. Оставшаяся пара (на другой оси) будет сознательно активной, но в меньшей степени, чем основная функция. [2] Эта схема, пожалуй, наиболее известна сегодня как «Индикатор типа Майерс-Бриггс».

По его словам, интуиция — это деятельность правого полушария, а фактический и математический анализ — деятельность левого полушария. В этой ранней модели личной психики интуиции противостояло ощущение по одной оси, а чувству — мышление по другой оси. Юнг утверждал, что у данного человека одна из этих четырех функций была первичной — наиболее заметной или развитой — в сознании. Противоположная функция, как правило, будет недоразвита у этого человека. Оставшаяся пара (на другой оси) будет сознательно активной, но в меньшей степени, чем основная функция. [2] Эта схема, пожалуй, наиболее известна сегодня как «Индикатор типа Майерс-Бриггс».

Интуиция в принятии решений

Интуиция не ограничивается мнениями, но может включать в себя способность знать правильные решения проблем и принимать решения. Например, модель Recognition Primed Decision (RPD) была описана Гэри Кляйном, чтобы объяснить, как люди могут принимать относительно быстрые решения, не сравнивая варианты. Кляйн обнаружил, что в условиях нехватки времени, высоких ставок и изменяющихся параметров эксперты использовали свой опыт для выявления похожих ситуаций и интуитивного выбора возможных решений. Таким образом, модель RPD представляет собой смесь интуиции и анализа. Интуиция — это процесс сопоставления с образцом, который быстро предлагает возможные варианты действий. Анализ — это ментальная симуляция, сознательный и преднамеренный обзор способов действий.

Кляйн обнаружил, что в условиях нехватки времени, высоких ставок и изменяющихся параметров эксперты использовали свой опыт для выявления похожих ситуаций и интуитивного выбора возможных решений. Таким образом, модель RPD представляет собой смесь интуиции и анализа. Интуиция — это процесс сопоставления с образцом, который быстро предлагает возможные варианты действий. Анализ — это ментальная симуляция, сознательный и преднамеренный обзор способов действий.

Важным интуитивным методом определения вариантов является мозговой штурм.

Женская интуиция

Эта фраза часто используется мужчинами и женщинами, когда женщина высказывает интуитивное утверждение или предложение. Некоторые могут счесть эту фразу сексистской, поскольку ее можно прочитать как подразумевающую, что женщины используют интуицию, потому что они неспособны к рациональному мышлению, или прочитать как подразумевающую, что женщины лучше мужчин из-за указанной интуиции. Гендерные различия в интуитивном восприятии являются предметом различных психологических экспериментов.

См. также

- Экстрасенсорное восприятие

- Интуитивизм

- Чувство

- Инстинкт

- Иррационализм

- Предсознательное

- Подсознание

Примечания

- ↑ Аллен Чак Росс. «ФУНКЦИИ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА И КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ». Journal of American Indian Education Special Edition (август 1989 г.) [1]. Проверено 1 ноября 2007 г.

- ↑ К. Г. Юнг. Психологические типы. Bollingen Series XX, Volume 6 (Princeton University Press, 1971).

Библиография

- Бергсон, Анри. Материя и память. Нью-Йорк: Zone Books, 1988. ISBN 9780942299045 [Matière et Mémoire, 1896].

- Дэвис-Флойд, Робби и П. Свен. Арвидсон. Интуиция: внутренняя история. Междисциплинарные перспективы. Принстонская лаборатория исследования инженерных аномалий. Академия исследований сознания. Нью-Йорк: Рутледж, 1997. ISBN 9.780415915939

- Деполь, Майкл Р.

и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961

и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961 - Даммет, Майкл. Элементы интуитивизма. Издательство Оксфордского университета, США; 2-е издание, 24 июля 2000 г. ISBN 9780198505242

- Каль Виктор. Об интуиции и дискурсивном мышлении у Аристотеля . Brill Academic Publishers, 1988. ISBN 978 83080.

- Нисида, Китаро. Интуиция и рефлексия в самосознании. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1987. ISBN 9780887063688

- Ноддингс, Нел и Пол Дж. Шор. Пробуждение внутреннего зрения: интуиция в образовании. Educator’s International Press, 15 ноября 1998 г. ISBN 9781891928000

- Стерлинг, Грант К. Этический интуитивизм и его критика. Издательство Питера Ланга, май 1994 г. ISBN 9780820419770

- Вайсман, Дэвид. Интуиция и идеальность. State University of New York Press, июль 1987 г. ISBN 9780887064289

Внешние ссылки

Все ссылки получены 5 марта 2018 г.

- Книга Дэвида Г. Майерса «Интуиция», эссе и ссылки на исследователей

- Доктор Сэм Вакнин Эссе о философских и психологических измерениях четырех типов интуиции

- Спросите философов: вопрос об интуиции и рациональности

- Стивен Д. Хейлз Проблема интуиции

- Дж. Р. Лукас Этический интуитивизм Журнал Королевского института философии XLVI (175) (январь 1971 г.)

- Стэнфордская философская энциклопедия: интуиция

Общие источники по философии

- Стэнфордская философская энциклопедия.

- Интернет-энциклопедия философии.

- Проект Пайдейя Онлайн.

- Проект Гутенберг.

Кредиты

Энциклопедия Нового Света автора и редактора переписали и дополнили Википедию статья

в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Упоминание должно осуществляться в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

Упоминание должно осуществляться в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

- Интуиция история

- Интуиция история

История этой статьи с момента ее импорта в Энциклопедию Нового Света :

- История «Интуиции»

Примечание. На использование отдельных изображений, лицензированных отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.

Интуиция — Энциклопедия Нового Света

Интуиция (от латинского «вглядываться») относится к способности познавать или понимать посредством прямого понимания, без рационального анализа или дедуктивного мышления. Это также может относиться к таинственной психологической способности получать такие знания. Сама непосредственность интуиции часто считается лучшим доказательством ее точности, но рационалистический подход склонен отвергать ее как расплывчатую и ненадежную. Тем не менее трудно представить себе интеллектуальную систему, не использующую какое-либо интуитивное постижение реальности. Рациональный дискурс в конечном итоге приводит к интуитивному пониманию, которое, в свою очередь, можно использовать в качестве строительных блоков для дальнейших рассуждений. Таким образом, из-за самой своей природы интуицию очень трудно определить с помощью логического дискурса, и ее значение лучше всего может быть передано с помощью наводящих на размышления намеков.

Сама непосредственность интуиции часто считается лучшим доказательством ее точности, но рационалистический подход склонен отвергать ее как расплывчатую и ненадежную. Тем не менее трудно представить себе интеллектуальную систему, не использующую какое-либо интуитивное постижение реальности. Рациональный дискурс в конечном итоге приводит к интуитивному пониманию, которое, в свою очередь, можно использовать в качестве строительных блоков для дальнейших рассуждений. Таким образом, из-за самой своей природы интуицию очень трудно определить с помощью логического дискурса, и ее значение лучше всего может быть передано с помощью наводящих на размышления намеков.

Содержание

- 1 Природа интуиции

- 1.1 Интуиция в повседневной жизни

- 1.2 Шестое чувство

- 2 Интуиция в философии

- 2.1 Интуиция и основа познания

- 2.2 Интуиция в истории философии

- 2.3 Рационализм и иррационализм

- 2.4 Кант и интуиция

- 2.

5 Посткантианские мыслители

5 Посткантианские мыслители - 2.6 Этика и интуитивизм

- 3 Интуиция и религия

- 3.1 Богословие

- 3.2 Духовная интуиция

- 4 Интуиция в психологии

- 4.1 Интуиция в принятии решений

- 4.2 Женская интуиция

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Библиография

- 8 Внешние ссылки

- 8.1 Общие философские источники

- 9 кредитов

Природа интуиции

Интуиция в повседневной жизни

Из-за своей непосредственности интуиция может рассматриваться как в значительной степени бессознательная форма знания. Интуиция отличается от мнения, поскольку мнение основано на опыте, в то время как на интуицию влияет предыдущий опыт только бессознательно. Интуиция также отличается от инстинкта, который вообще не имеет элемента опыта. Интуиция надинтеллектуальна, а инстинкт доинтеллектуален. Человек, обладающий интуитивным мнением, не может сразу же полностью объяснить, почему он придерживается этого взгляда. Однако позже человек может рационализировать интуицию, разработав логическую цепочку, чтобы более структурно продемонстрировать, почему интуицию следует считать достоверной. Интуиция не означает немедленного нахождения решения, хотя и означает, что решение приходит необъяснимо. Иногда помогает поспать одну ночь. Есть старая русская поговорка: «Утро вечера мудренее» («Утро вечера мудреннее»).

Однако позже человек может рационализировать интуицию, разработав логическую цепочку, чтобы более структурно продемонстрировать, почему интуицию следует считать достоверной. Интуиция не означает немедленного нахождения решения, хотя и означает, что решение приходит необъяснимо. Иногда помогает поспать одну ночь. Есть старая русская поговорка: «Утро вечера мудренее» («Утро вечера мудреннее»).

Интуиция — один из источников здравого смысла. Это также важный компонент индукции для получения эмпирических знаний. Источниками интуиции являются чувства, переживания и знания. Ситуация, которая является или кажется истинной, но нарушает нашу интуицию, называется парадоксом. Некоторые системы также действуют нелогичным образом. Попытки изменить такие системы часто приводят к непредвиденным последствиям.

Шестое чувство

Интуиция считается шестым чувством (есть пять основных чувств). Недавние научные исследования нашли некоторые доказательства существования этого шестого чувства. Главный вопрос заключается в том, как интерпретировать эти результаты. По-видимому, внутри человека происходит множество бессознательных процессов, и когда эти бессознательные сигналы становятся достаточно сильными, возникает сознательная мысль. Например, человек может идти по темному переулку и вдруг почувствовать, что что-то не так. Ее интуиция стала достаточно сильной, чтобы предупредить ее о возможной опасности. Информация, влияющая на интуицию, исходит из различных малозаметных наблюдений за окружающим миром, которые человек сознательно не регистрирует.

Главный вопрос заключается в том, как интерпретировать эти результаты. По-видимому, внутри человека происходит множество бессознательных процессов, и когда эти бессознательные сигналы становятся достаточно сильными, возникает сознательная мысль. Например, человек может идти по темному переулку и вдруг почувствовать, что что-то не так. Ее интуиция стала достаточно сильной, чтобы предупредить ее о возможной опасности. Информация, влияющая на интуицию, исходит из различных малозаметных наблюдений за окружающим миром, которые человек сознательно не регистрирует.

В данном случае под интуицией понимается способность бессознательно объединять различные подсознательные наблюдения, полученные совершенно рациональным путем. Этот процесс достигает точки, когда он запускает реакцию в нашей системе еще до того, как он становится сознательным, что может сэкономить драгоценное время. Мы «ощущаем» опасность, прежде чем находим время, чтобы сознательно собрать воедино признаки, указывающие на нее. Такие выводы вполне совместимы с научной мыслью. Но есть дополнительное измерение, более открытое для обсуждения, ощущение присутствия, например, опасности без какого-либо чувственного восприятия, которое предоставило бы нам элементы для подсознательных мыслительных процессов. В этом случае мы не просто собирали бы кусочки информации, не осознавая этого — наш разум непосредственно чувствовал бы что-то через нематериальную коммуникацию.

Такие выводы вполне совместимы с научной мыслью. Но есть дополнительное измерение, более открытое для обсуждения, ощущение присутствия, например, опасности без какого-либо чувственного восприятия, которое предоставило бы нам элементы для подсознательных мыслительных процессов. В этом случае мы не просто собирали бы кусочки информации, не осознавая этого — наш разум непосредственно чувствовал бы что-то через нематериальную коммуникацию.

В большинстве случаев, когда кто-то заявляет, что он или она «интуитивно» что-то чувствует, не происходит особого размышления о природе этой интуиции, а также нет особых притязаний на сверхчувственное восприятие. Однако с теоретической точки зрения этот вопрос поднимает вопросы о природе реальности и масштабах деятельности человеческого разума.

Интуиция в философии

Интуиция и основа знания

Если кто-то хочет избежать бесконечного регресса — использования одного аргумента для оправдания другого и так далее без конца — у любого мыслительного процесса должна быть конечная отправная точка. В истории философии этот взгляд известен как фундаментализм, вера в возможность создания системы знаний, основанной на неопровержимых истинах. Легко утверждать, что такое окончательное, надежное знание должно включать в себя своего рода интуицию или знание, которое является непосредственным и неоспоримым, а все дальнейшее знание является его экстраполяцией.

В истории философии этот взгляд известен как фундаментализм, вера в возможность создания системы знаний, основанной на неопровержимых истинах. Легко утверждать, что такое окончательное, надежное знание должно включать в себя своего рода интуицию или знание, которое является непосредственным и неоспоримым, а все дальнейшее знание является его экстраполяцией.

Большинство философов прошлого предполагали существование такой отправной точки. В противном случае они не смогли бы даже спроектировать свою систему, поскольку с самого начала знали бы, что их затея неоправданна. Исключение составляли скептики, которые точно считали, что такой отправной точки не существует. Только в последнее время, в ХХ веке, мыслители вообще стали сомневаться в возможности какого-либо «безопасного» знания. Это привело к появлению таких взглядов, как деконструктивизм, для которого всякая система, как бы хорошо она ни была построена, в конечном счете представляет собой не что иное, как личное мнение и предубеждение или, в лучшем случае, интерпретацию, которая не более оправдана, чем любая другая. другой.

другой.

Вечная философия, с другой стороны, является современным движением мысли, которое рассматривает различные философские школы как простые варианты лежащего в основе векового видения или «Weltanschauung» , общего для всех культур и интуитивно схватывающего то, что имеет важное значение для жизни. Сложные системы, как они предлагались на протяжении веков, были бы тогда (часто вводящей в заблуждение) «верхушкой айсберга». Опять же, потребуется проницательность или интуиция, чтобы понять лежащую в основе истину, которая выходит за рамки конкретных формулировок.

Интуиция в истории философии

Интуиция редко выступает в качестве крупного отдельного вопроса в истории философии. Это скорее основная тема, которая присутствовала, по крайней мере, со времен Платона. Платон был вполне рациональным мыслителем. Однако для него знание завершилось интуитивным знанием (греч. νόησις [nóêsis]) Добра, которое, по его мнению, вечно пребывает в душе. В его диалогах Менон и Федон, эта форма знания связана с понятием анамнеза, процесса, посредством которого человек вновь осознает ранее существовавшее знание, скрытое в глубине его души. Платон использует пример математических истин, чтобы показать, что они не достигаются путем рассуждений, а присутствуют в нашем уме в дремлющей форме и доступны для нашей интуитивной способности. Интуитивные взгляды Платона были продолжены мистическим неоплатонизмом его более поздних последователей.

Платон использует пример математических истин, чтобы показать, что они не достигаются путем рассуждений, а присутствуют в нашем уме в дремлющей форме и доступны для нашей интуитивной способности. Интуитивные взгляды Платона были продолжены мистическим неоплатонизмом его более поздних последователей.

Рационализм и иррационализм

Хотя практически все философии содержат некоторые элементы того и другого, рационалистические философии подчеркивают важность рассуждений в поисках уверенности, в то время как иррационализм и формы интуиционизма подчеркивают нерациональный или иррациональный элемент, который подразумевает интуицию.

Для большинства мыслителей интуиция и разум дополняют друг друга и предназначены для гармоничной работы в человеческом поиске истины и смысла, вопрос заключается в том, какой элемент должен быть подчеркнут над другим. Другие видят в этих отношениях парадоксальные, даже конфликтные отношения, что подтверждается утверждением французского философа Блеза Паскаля о том, что «сердце имеет свои причины, неизвестные разуму».

Основные направления философской мысли, по крайней мере на Западе, всегда отдавали предпочтение ясности рационального мышления, а не интуиции, независимо от того, было ли это мышление основано на дедукции из врожденных идей (великие метафизические системы) или на чувственном опыте (британский эмпиризм). Однако всегда существовала мощная, хотя и менее заметная ветвь более интуитивного мышления — школы мысли, которые подчеркивают иррациональное или нерациональное, а не рациональное. В средние века существовало мощное мистическое направление, представленное, среди прочего, Мейстером Экхартом, Хилегардом фон Бингеном и Якобом Бёме. Эта точка зрения делала упор на интуитивное знание Бога, а не на рациональное знание или традицию.

Кант и интуиция

В философии Иммануила Канта интуиция является одной из основных познавательных способностей, эквивалентной тому, что можно условно назвать восприятием. Кант считал, что наш разум отливает все наши внешние интуиции в форму пространства, а все наши внутренние интуиции (память, мышление) — в форму времени. Таким образом, для Канта интуиция относится к ментальным формам, в которых мы воспринимаем внешние явления (время и пространство). Это не имеет ничего общего с интуитивным пониманием, как его обычно понимают. Кант также отрицал, что мы обладаем тем, что он называл интеллектуальная интуиция, т. е. способность интуитивно постигать сущности, находящиеся за пределами измерений времени и пространства, следовательно, за пределами нашего опыта. К таким сущностям относятся Бог, свобода и вечная жизнь. Для Канта все, что говорится об этих сущностях, является пустой спекуляцией и никогда не может быть предметом теоретического познания. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Кант, однако, далее заявил, что по моральным соображениям наш разум вправе допустить реальность этих сущностей и что вселенная, по-видимому, подразумевает творца. Так как это нельзя обосновать на основе теоретических рассуждений, то можно сказать, что Кант все же предполагал какое-то интуитивное знание о конечном, хотя никогда не называл его таковым.

Таким образом, для Канта интуиция относится к ментальным формам, в которых мы воспринимаем внешние явления (время и пространство). Это не имеет ничего общего с интуитивным пониманием, как его обычно понимают. Кант также отрицал, что мы обладаем тем, что он называл интеллектуальная интуиция, т. е. способность интуитивно постигать сущности, находящиеся за пределами измерений времени и пространства, следовательно, за пределами нашего опыта. К таким сущностям относятся Бог, свобода и вечная жизнь. Для Канта все, что говорится об этих сущностях, является пустой спекуляцией и никогда не может быть предметом теоретического познания. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Кант, однако, далее заявил, что по моральным соображениям наш разум вправе допустить реальность этих сущностей и что вселенная, по-видимому, подразумевает творца. Так как это нельзя обосновать на основе теоретических рассуждений, то можно сказать, что Кант все же предполагал какое-то интуитивное знание о конечном, хотя никогда не называл его таковым. Его знаменитое заявление о том, что «звездное небо вверху и нравственный закон внутри» наполняли его «все возрастающим удивлением», можно рассматривать как выражение такого интуитивного понимания.

Его знаменитое заявление о том, что «звездное небо вверху и нравственный закон внутри» наполняли его «все возрастающим удивлением», можно рассматривать как выражение такого интуитивного понимания.

Интуиционизм — это позиция в философии математики, вытекающая из утверждения Канта о том, что всякое математическое знание есть знание чистых форм интуиции, то есть интуиции, которая не является эмпирической (Prolegomen, 7).

Посткантианские мыслители

Начиная с преемника Канта Фихте, который верил в интеллектуальную интуицию, Немецкий идеализм (Гегель и особенно Шеллинг) подчеркивал способность разума иметь прямой доступ к основе реальности. Вместе с эмоционально нагруженным течением романтизма их философия объясняла десятилетия упора на интуицию в начале девятнадцатого века. Последующие философы, отдающие предпочтение интуиции в той или иной форме, включают Шопенгауэра, Ницше, Бергсона и других мыслителей первой величины. Для Анри Бергсона, мысль которого была направлена на преодоление кантовского агностицизма, интуиция была ключом к познанию.

Феноменология, представленная Эдмундом Гуссерлем около 1900 года, предлагает очень интеллектуальный подход к философским поискам, и ее дискурс в высшей степени рационалистический. Однако в его основе лежит предположение, что объекты всех видов сначала воспринимаются разумом, прежде чем их можно будет проанализировать. Таким образом, явления «даны» уму или интуитивны им.

Этика и интуитивизм

В моральной философии интуитивизм сводится к вере в то, что наш разум способен сразу же интуитивно провести различие между тем, что правильно, а что нет. Этот вопрос важен в метаэтике, т. е. в дискуссии об окончательном обосновании этических теорий.

Интуиция и религия

Теология

В различных формах теологии особое внимание уделяется священным писаниям, традициям и духовному или мистическому опыту в различной степени. Между этими элементами всегда было напряжение. В то время как некоторые настаивают на том, что Бога можно познать только непосредственно (т. для догмы, основанной на откровении и традиции.

для догмы, основанной на откровении и традиции.

В эпоху романтизма немецкий богослов Фридрих Шлейермахер стал подчеркивать роль чувств, тесно связанных с интуицией, в религиозном опыте. Его новаторский вклад повлиял на многих более поздних мыслителей, среди которых Эрнст Трельч, Рудлоф Отто и Пауль Тиллих, все из которых подчеркивали роль интуиции, а не исключительное доверие разуму или традиции.

Духовная интуиция

Понятие интуиции в конце концов приводит к вопросу о сверхчувственном, нематериальном или духовном знании. На такое знание претендовали мистики и спиритуалисты всех традиций и всех времен. В западной истории Хильдегард фон Бинген и Эммануэль Сведенборг были одними из самых известных мыслителей-спиритуалистов. Предпосылка спиритуализма состоит в том, что человеческий разум обладает способностью связываться с нематериальной сферой, где не действуют ограничения времени и пространства, поэтому возможно непосредственное интуитивное знание.

Интуиция в психологии

Хорошо известное утверждение о том, как работает наш мозг, принадлежит известному нейропсихологу и нейробиологу Роджеру Уолкотту Сперри. По его словам, интуиция — это деятельность правого полушария, а фактический и математический анализ — деятельность левого полушария. В этой ранней модели личной психики интуиции противостояло ощущение по одной оси, а чувству — мышление по другой оси. Юнг утверждал, что у данного человека одна из этих четырех функций была первичной — наиболее заметной или развитой — в сознании. Противоположная функция, как правило, будет недоразвита у этого человека. Оставшаяся пара (на другой оси) будет сознательно активной, но в меньшей степени, чем основная функция. [2] Эта схема, пожалуй, наиболее известна сегодня как «Индикатор типа Майерс-Бриггс».

По его словам, интуиция — это деятельность правого полушария, а фактический и математический анализ — деятельность левого полушария. В этой ранней модели личной психики интуиции противостояло ощущение по одной оси, а чувству — мышление по другой оси. Юнг утверждал, что у данного человека одна из этих четырех функций была первичной — наиболее заметной или развитой — в сознании. Противоположная функция, как правило, будет недоразвита у этого человека. Оставшаяся пара (на другой оси) будет сознательно активной, но в меньшей степени, чем основная функция. [2] Эта схема, пожалуй, наиболее известна сегодня как «Индикатор типа Майерс-Бриггс».

Интуиция в принятии решений

Интуиция не ограничивается мнениями, но может включать в себя способность знать правильные решения проблем и принимать решения. Например, модель Recognition Primed Decision (RPD) была описана Гэри Кляйном, чтобы объяснить, как люди могут принимать относительно быстрые решения, не сравнивая варианты. Кляйн обнаружил, что в условиях нехватки времени, высоких ставок и изменяющихся параметров эксперты использовали свой опыт для выявления похожих ситуаций и интуитивного выбора возможных решений. Таким образом, модель RPD представляет собой смесь интуиции и анализа. Интуиция — это процесс сопоставления с образцом, который быстро предлагает возможные варианты действий. Анализ — это ментальная симуляция, сознательный и преднамеренный обзор способов действий.

Кляйн обнаружил, что в условиях нехватки времени, высоких ставок и изменяющихся параметров эксперты использовали свой опыт для выявления похожих ситуаций и интуитивного выбора возможных решений. Таким образом, модель RPD представляет собой смесь интуиции и анализа. Интуиция — это процесс сопоставления с образцом, который быстро предлагает возможные варианты действий. Анализ — это ментальная симуляция, сознательный и преднамеренный обзор способов действий.

Важным интуитивным методом определения вариантов является мозговой штурм.

Женская интуиция

Эта фраза часто используется мужчинами и женщинами, когда женщина высказывает интуитивное утверждение или предложение. Некоторые могут счесть эту фразу сексистской, поскольку ее можно прочитать как подразумевающую, что женщины используют интуицию, потому что они неспособны к рациональному мышлению, или прочитать как подразумевающую, что женщины лучше мужчин из-за указанной интуиции. Гендерные различия в интуитивном восприятии являются предметом различных психологических экспериментов.

См. также

- Экстрасенсорное восприятие

- Интуитивизм

- Чувство

- Инстинкт

- Иррационализм

- Предсознательное

- Подсознание

Примечания

- ↑ Аллен Чак Росс. «ФУНКЦИИ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА И КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ». Journal of American Indian Education Special Edition (август 1989 г.) [1]. Проверено 1 ноября 2007 г.

- ↑ К. Г. Юнг. Психологические типы. Bollingen Series XX, Volume 6 (Princeton University Press, 1971).

Библиография

- Бергсон, Анри. Материя и память. Нью-Йорк: Zone Books, 1988. ISBN 9780942299045 [Matière et Mémoire, 1896].

- Дэвис-Флойд, Робби и П. Свен. Арвидсон. Интуиция: внутренняя история. Междисциплинарные перспективы. Принстонская лаборатория исследования инженерных аномалий. Академия исследований сознания. Нью-Йорк: Рутледж, 1997. ISBN 9.780415915939

- Деполь, Майкл Р.

и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961

и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961 - Даммет, Майкл. Элементы интуитивизма. Издательство Оксфордского университета, США; 2-е издание, 24 июля 2000 г. ISBN 9780198505242

- Каль Виктор. Об интуиции и дискурсивном мышлении у Аристотеля . Brill Academic Publishers, 1988. ISBN 978 83080.

- Нисида, Китаро. Интуиция и рефлексия в самосознании. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1987. ISBN 9780887063688

- Ноддингс, Нел и Пол Дж. Шор. Пробуждение внутреннего зрения: интуиция в образовании. Educator’s International Press, 15 ноября 1998 г. ISBN 9781891928000

- Стерлинг, Грант К. Этический интуитивизм и его критика. Издательство Питера Ланга, май 1994 г. ISBN 9780820419770

- Вайсман, Дэвид. Интуиция и идеальность. State University of New York Press, июль 1987 г. ISBN 9780887064289

Внешние ссылки

Все ссылки получены 5 марта 2018 г.

- Книга Дэвида Г. Майерса «Интуиция», эссе и ссылки на исследователей

- Доктор Сэм Вакнин Эссе о философских и психологических измерениях четырех типов интуиции

- Спросите философов: вопрос об интуиции и рациональности

- Стивен Д. Хейлз Проблема интуиции

- Дж. Р. Лукас Этический интуитивизм Журнал Королевского института философии XLVI (175) (январь 1971 г.)

- Стэнфордская философская энциклопедия: интуиция

Общие источники по философии

- Стэнфордская философская энциклопедия.

- Интернет-энциклопедия философии.

- Проект Пайдейя Онлайн.

- Проект Гутенберг.

Кредиты

Энциклопедия Нового Света автора и редактора переписали и дополнили Википедию статья

в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства.

1 Интуиция в повседневной жизни

1 Интуиция в повседневной жизни и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961

и Уильям Рэмси. Переосмысление интуиции. . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., январь 1999 г. ISBN 9780847687961