Профессионализм практического психолога и тенденции развития психодиагностики //Психологическая газета

Говоря о тенденциях развития психодиагностики, мы не имеем в виду создание новых методик или улучшение качества их разработки. Мы хотим обратить внимание на новое, только зарождающееся направление, которое можно определить как разработку психолого-социальных диагностических технологий. Диагностическая технология — это не просто комплект методик, а взаимосвязанный методический комплекс, который позволяет глубоко и полно исследовать конкретную ситуацию, выявлять суть затруднений или нарушений развития, а также причины, их породившие. Он содержит рекомендации по нормализации развития и устранению причин, порождающих конкретные проблемы, реализуемые не только силами самого психолога, но и с использованием ресурса ближайшего социального окружения. Диагностические технологии создаются с учетом законов развития, действующих в определенный жизненный период, и основных факторов, положительно и отрицательно влияющих на процесс развития и формирующих, соответственно, один из наиболее вероятных жизненных сценариев.

Это направление зарождается в России не вследствие теоретико-экспериментальной развитости нашей науки, а, как всегда, в связи с острыми практическими проблемами. За последнее десятилетие в нашей стране резко возросла популярность психологической помощи и значительно увеличилось число психологов-практиков, в то время как глубина их теоретической подготовки остается явно недостаточной. Причем сами практикующие психологи обычно не осознают недостаточности собственной подготовки, поскольку существуют возможности объяснения и оправдания невысокой эффективности итоговых результатов деятельности различными «объективными» причинами, а также выделением специфической психологической результативности, достижение которой удовлетворяет специалиста, хотя клиент своей цели и не достигает.

Известно, что профессионализм практического психолога заключается в умении работать на конечный результат, на выполнение заказа клиента.

Однако существуют различные мнения в понимании того, в чем именно этот результат состоит. Сегодня, к примеру, принято достаточно четкое разграничение обязанностей в помощи неуспевающим школьникам. Обеспечение освоения учебного материала входит в обязанности педагога. Недостатки речевого развития, проблемы чтения и неграмотного письма должен ликвидировать логопед. Задача психолога состоит в нормализации эмоционального состояния ребенка и его взаимоотношений с окружающими детьми и взрослыми, а также в тренировке его психических процессов (например, памяти или внимания). Каждый специалист выполняет свою часть работы. Предполагается, что в результате их совместных усилий ребенок будет хорошо учиться и с удовольствием ходить в школу. Именно этого, к сожалению, обычно и не происходит, хотя каждый специалист видит успехи ребенка, демонстрируемые им на занятиях.

Однако существуют различные мнения в понимании того, в чем именно этот результат состоит. Сегодня, к примеру, принято достаточно четкое разграничение обязанностей в помощи неуспевающим школьникам. Обеспечение освоения учебного материала входит в обязанности педагога. Недостатки речевого развития, проблемы чтения и неграмотного письма должен ликвидировать логопед. Задача психолога состоит в нормализации эмоционального состояния ребенка и его взаимоотношений с окружающими детьми и взрослыми, а также в тренировке его психических процессов (например, памяти или внимания). Каждый специалист выполняет свою часть работы. Предполагается, что в результате их совместных усилий ребенок будет хорошо учиться и с удовольствием ходить в школу. Именно этого, к сожалению, обычно и не происходит, хотя каждый специалист видит успехи ребенка, демонстрируемые им на занятиях. Перед психологом ставится задача тренировать память и внимание, развивать мышление детей. В настоящее время разработано много разнообразных коррекционно-развивающих программ, которые, как предполагают их авторы, могут успешно решать данные задачи. Школьный психолог проводит серию игровых занятий с неуспевающими учащимися, в результате которых появляется интерес, увлеченность и сосредоточенность в работе детей (т. е. развивается мотивация и внимание), явно увеличивается объем и прочность запоминаемого материала, отмечаются успехи в решении задач на нахождение лишних картинок или на группировку (т. е. развивается мышление). Психолог считает, что его задача выполнена, однако при этом каких-либо положительных сдвигов в учебе не происходит.

Перед психологом ставится задача тренировать память и внимание, развивать мышление детей. В настоящее время разработано много разнообразных коррекционно-развивающих программ, которые, как предполагают их авторы, могут успешно решать данные задачи. Школьный психолог проводит серию игровых занятий с неуспевающими учащимися, в результате которых появляется интерес, увлеченность и сосредоточенность в работе детей (т. е. развивается мотивация и внимание), явно увеличивается объем и прочность запоминаемого материала, отмечаются успехи в решении задач на нахождение лишних картинок или на группировку (т. е. развивается мышление). Психолог считает, что его задача выполнена, однако при этом каких-либо положительных сдвигов в учебе не происходит.Для того чтобы ребенок смог воспользоваться на уроках приобретенными навыками, у него должен быть сформированным механизм их переноса, то есть мышление по аналогии. И не просто мышление по аналогии, а понятийное логическое мышление, необходимое для понимания сути задачи и операций, которые следует выбрать из арсенала освоенных и применить в новой, но аналогичной ситуации.

Такое мышление у большинства учащихся начальной школы еще отсутствует. У неуспевающих школьников оно отсутствует всегда. Именно поэтому они, даже заучив правила или приемы решения задач на занятиях с педагогом, не могут ими пользоваться, так как не в состоянии понять суть того, что запомнили, и выделить аналогичные ситуации, в которых эти методы надо применять. На занятиях с психологом школьники, демонстрируя относительную успешность действий с игровым материалом, не могут перенести полученные навыки на работу с учебным материалом, так как не выделяют сути производимых операций и сути ситуаций, в которых они применимы.

Такое мышление у большинства учащихся начальной школы еще отсутствует. У неуспевающих школьников оно отсутствует всегда. Именно поэтому они, даже заучив правила или приемы решения задач на занятиях с педагогом, не могут ими пользоваться, так как не в состоянии понять суть того, что запомнили, и выделить аналогичные ситуации, в которых эти методы надо применять. На занятиях с психологом школьники, демонстрируя относительную успешность действий с игровым материалом, не могут перенести полученные навыки на работу с учебным материалом, так как не выделяют сути производимых операций и сути ситуаций, в которых они применимы. Психолог-профессионал, прежде чем приступить к оказанию практической помощи, всегда старается теоретически осмыслить ситуацию. Сегодня же психологам, работающим в ПМС-центрах, школах и других детских учреждениях, на диагностическое обследование, по утвержденным нормам, отводится исключительно мало времени, которого хватает только на проверку жалобы клиента, но не на комплексное изучение проблемы и причин, ее породивших. В современной системе подготовки специалистов также делается акцент на освоение приемов оказания практической помощи (тренинги и коррекционно-развивающие занятия), в то время как теоретические знания рассматриваются в плане общей осведомленности, а овладение диагностическим инструментарием как приобретение вспомогательных умений. Подобная политика приводит к тому, что в процессе учебы в вузе будущие психологи стараются овладевать методами консультирования, набирать пакеты коррекционных методик и развивающих программ. Теоретическое освоение науки отходит на второй план, происходит в виде поверхностного, формального ознакомления с основными научными направлениями и их лидерами.

Психолог-профессионал, прежде чем приступить к оказанию практической помощи, всегда старается теоретически осмыслить ситуацию. Сегодня же психологам, работающим в ПМС-центрах, школах и других детских учреждениях, на диагностическое обследование, по утвержденным нормам, отводится исключительно мало времени, которого хватает только на проверку жалобы клиента, но не на комплексное изучение проблемы и причин, ее породивших. В современной системе подготовки специалистов также делается акцент на освоение приемов оказания практической помощи (тренинги и коррекционно-развивающие занятия), в то время как теоретические знания рассматриваются в плане общей осведомленности, а овладение диагностическим инструментарием как приобретение вспомогательных умений. Подобная политика приводит к тому, что в процессе учебы в вузе будущие психологи стараются овладевать методами консультирования, набирать пакеты коррекционных методик и развивающих программ. Теоретическое освоение науки отходит на второй план, происходит в виде поверхностного, формального ознакомления с основными научными направлениями и их лидерами.

Можно привести еще достаточно много примеров ситуаций, в которых непонимание теоретической сути проблемы приводит к неэффективности практической работы психологов. Например, учителя и родители обращаются к психологу за помощью в связи с тем, что дети не могут выучить таблицу умножения. Психолог проводит серию занятий по тренировке памяти, в результате которых объем и прочность запоминания слов, картинок, цифр и различных символов значительно увеличивается.

Однако таблицу умножения ребенок все так же не помнит и не может выучить. Проблема и состоит в том, что ее выучить нельзя, а надо понять. Для понимания закономерностей, на которых основана таблица умножения, требуется либо структурное мышление, либо зачатки абстрактного мышления, а тренировка простой ассоциативной памяти, чем занимался психолог, не приносит никаких положительных результатов. В средней школе добавляется много новых предметов, и дети начинают испытывать трудности в запоминании все увеличивающейся информации. Опять психолог приступает к тренировке памяти, и школьники демонстрируют успехи на его занятиях. Однако подготовиться к урокам истории, биологии, географии и ответить на вопросы учителя по текстам не могут, поскольку проблема заключается не в недостатках памяти, а неразвитости понятийного интуитивного мышления, умения выделять основные мысли, видеть внутренний план текста, его структуру. Следовательно, и заниматься надо было развитием понятийного мышления, а не тренировкой памяти.

Однако таблицу умножения ребенок все так же не помнит и не может выучить. Проблема и состоит в том, что ее выучить нельзя, а надо понять. Для понимания закономерностей, на которых основана таблица умножения, требуется либо структурное мышление, либо зачатки абстрактного мышления, а тренировка простой ассоциативной памяти, чем занимался психолог, не приносит никаких положительных результатов. В средней школе добавляется много новых предметов, и дети начинают испытывать трудности в запоминании все увеличивающейся информации. Опять психолог приступает к тренировке памяти, и школьники демонстрируют успехи на его занятиях. Однако подготовиться к урокам истории, биологии, географии и ответить на вопросы учителя по текстам не могут, поскольку проблема заключается не в недостатках памяти, а неразвитости понятийного интуитивного мышления, умения выделять основные мысли, видеть внутренний план текста, его структуру. Следовательно, и заниматься надо было развитием понятийного мышления, а не тренировкой памяти.

Недостатки теоретической подготовки, обусловленные спецификой современного образования, не позволяют практикующим психологам увидеть разницу между тренировкой и развитием. Они не осознают, что выполнение ряда однотипных упражнений или тренировка навыка не приводит к развитию психического процесса. Развитие — это перевод функционирования того или иного процесса на качественно новый уровень, то есть формирование качественно новых операций, а не тренировка уже имеющихся, но малоэффективных.

В связи с этим абсолютное большинство современных программ и методик, претендующих на развитие памяти и мышления детей, тренируют только простую ассоциативную память, но ничего не развивают. Часто психологи не знакомы и с законами тренировки. Если они считают, что у детей, приходящих один раз в неделю на получасовое занятие, во время которого в группе выполняется ряд упражнений, что-то можно натренировать, то они искренне заблуждаются. Для тренировки любого навыка или процесса требуются ежедневные и более длительные занятия, а для развития — тем более.

В связи с этим абсолютное большинство современных программ и методик, претендующих на развитие памяти и мышления детей, тренируют только простую ассоциативную память, но ничего не развивают. Часто психологи не знакомы и с законами тренировки. Если они считают, что у детей, приходящих один раз в неделю на получасовое занятие, во время которого в группе выполняется ряд упражнений, что-то можно натренировать, то они искренне заблуждаются. Для тренировки любого навыка или процесса требуются ежедневные и более длительные занятия, а для развития — тем более. Они и не обязаны в этом разбираться. Достаточно того, что они опишут психологу сложившуюся ситуацию. Психолог, используя различные диагностические приемы, обязан выявить причины затруднений и предложить способ решения проблемы. Если теоретические знания поверхностны и не используется комплексная диагностика для выявления сути проблемы и причин, ее породивших, то обычно работа ведется со «следствием», и ситуация не улучшается. Можно привести типичный пример, когда родители обращаются к психологу по поводу повышенной тревожности школьника. Психолог, используя тест для диагностики тревожности, подтверждает «диагноз» родителей и начинает занятия по повышению самооценки и уверенности ребенка в себе. Положительные результаты в процессе таких занятий обычно не достигаются, поэтому акцент смещается на перевоспитание учителей и родителей, чтобы они мягче, ласковее и заботливее обращались с ребенком. На самом деле школьная тревожность более чем в 90 % случаев является следствием не коммуникативных проблем, а дисгармоничности развития интеллектуальных способностей ребенка.

Они и не обязаны в этом разбираться. Достаточно того, что они опишут психологу сложившуюся ситуацию. Психолог, используя различные диагностические приемы, обязан выявить причины затруднений и предложить способ решения проблемы. Если теоретические знания поверхностны и не используется комплексная диагностика для выявления сути проблемы и причин, ее породивших, то обычно работа ведется со «следствием», и ситуация не улучшается. Можно привести типичный пример, когда родители обращаются к психологу по поводу повышенной тревожности школьника. Психолог, используя тест для диагностики тревожности, подтверждает «диагноз» родителей и начинает занятия по повышению самооценки и уверенности ребенка в себе. Положительные результаты в процессе таких занятий обычно не достигаются, поэтому акцент смещается на перевоспитание учителей и родителей, чтобы они мягче, ласковее и заботливее обращались с ребенком. На самом деле школьная тревожность более чем в 90 % случаев является следствием не коммуникативных проблем, а дисгармоничности развития интеллектуальных способностей ребенка. Его эмоциональное благополучие нарушается из-за того, что учиться становиться по ряду предметов или в целом все труднее, а почему — он не понимает. Но в этом обязан разобраться психолог с помощью комплексного психологического обследования ребенка, понимая, что рост тревожности — это реакция ребенка на какие-то проблемы, которые и следует выявить. Психолог должен уметь исследовать ситуацию, а не просто замерять уровень развития тех или иных психических процессов.

Его эмоциональное благополучие нарушается из-за того, что учиться становиться по ряду предметов или в целом все труднее, а почему — он не понимает. Но в этом обязан разобраться психолог с помощью комплексного психологического обследования ребенка, понимая, что рост тревожности — это реакция ребенка на какие-то проблемы, которые и следует выявить. Психолог должен уметь исследовать ситуацию, а не просто замерять уровень развития тех или иных психических процессов.Для исследования ситуации необходимо соответствующее методическое обеспечение. Современный практикующий психолог, поставленный в жесткие временные рамки, не имеет возможности проводить экспериментальные исследования по формированию диагностических комплексов, релевантных тем или иным проблемным ситуациям, проверять их валидность, разрабатывать интерпретационные шкалы и нормативы, оценивать с помощью лонгитюдных замеров степень эффективности оказываемой помощи и, соответственно, надежности созданных методик. Подобные задачи могут решать специальные исследовательские центры или психологи, профессиональные усилия которых направляются собственно на разработку методического инструментария.

В настоящее время существует ряд фирм, среди которых особо следует выделить «Иматон», выпускающих диагностический инструментарий высокого качества, прошедший все стадии обоснования и проверки, полностью подготовленный к использованию. Предоставляемые психологам методики помогают исследовать проблему, но не содержат информации или рекомендаций, позволяющих ее решить. Методики — это инструменты для измерения психических процессов или качеств, исследования ситуации, получения информации, необходимой для дальнейшей практической работы психолога. Интерпретировать, оценивать полученные результаты и решать, как именно следует помогать клиенту, каждый должен самостоятельно. Обычно психолог продолжает работать в пространстве, определенном методикой, как бы «фиксируется» на конкретном психическом процессе или качестве, которые он исследовал, а именно переходит к непосредственной тренировке того, что оказалось недостаточно развито или отклонилось от нормы. Например, выявив у ребенка в процессе диагностики недостатки произвольного внимания, психолог проводит серию занятий по его тренировке.

В настоящее время существует ряд фирм, среди которых особо следует выделить «Иматон», выпускающих диагностический инструментарий высокого качества, прошедший все стадии обоснования и проверки, полностью подготовленный к использованию. Предоставляемые психологам методики помогают исследовать проблему, но не содержат информации или рекомендаций, позволяющих ее решить. Методики — это инструменты для измерения психических процессов или качеств, исследования ситуации, получения информации, необходимой для дальнейшей практической работы психолога. Интерпретировать, оценивать полученные результаты и решать, как именно следует помогать клиенту, каждый должен самостоятельно. Обычно психолог продолжает работать в пространстве, определенном методикой, как бы «фиксируется» на конкретном психическом процессе или качестве, которые он исследовал, а именно переходит к непосредственной тренировке того, что оказалось недостаточно развито или отклонилось от нормы. Например, выявив у ребенка в процессе диагностики недостатки произвольного внимания, психолог проводит серию занятий по его тренировке. Однако если причиной недостатка произвольного внимания является личностная незрелость или состояние здоровья, то ни к какому положительному результату психологические занятия не приведут. Чтобы правильно понять проблему и оказать необходимую практическую помощь, следует проводить комплексное обследование и решать задачу в более широком контексте реальной жизни и деятельности клиента. Однако для этого необходимы глубокие теоретические знания, а также опыт экспериментирования, позволяющий обосновано выбирать, какие методики и в каком сочетании следует использовать для изучения той или иной ситуации, чтобы получить адекватное представление о причинах, породивших проблему. И далее необходим практический опыт работы в конкретной сфере, чтобы отследить и понять, какие действия следует предпринять для оказания помощи в зависимости от конкретной причины и индивидуальных особенностей клиента.

Однако если причиной недостатка произвольного внимания является личностная незрелость или состояние здоровья, то ни к какому положительному результату психологические занятия не приведут. Чтобы правильно понять проблему и оказать необходимую практическую помощь, следует проводить комплексное обследование и решать задачу в более широком контексте реальной жизни и деятельности клиента. Однако для этого необходимы глубокие теоретические знания, а также опыт экспериментирования, позволяющий обосновано выбирать, какие методики и в каком сочетании следует использовать для изучения той или иной ситуации, чтобы получить адекватное представление о причинах, породивших проблему. И далее необходим практический опыт работы в конкретной сфере, чтобы отследить и понять, какие действия следует предпринять для оказания помощи в зависимости от конкретной причины и индивидуальных особенностей клиента.Вряд ли следует надеяться на изменение системы подготовки специалистов или на то, что у них появится возможность проводить необходимые исследования, но можно повысить их методическую вооруженность.

Для того чтобы работать не с тем или иным психическим процессом, сферой или качествами, а помогать человеку, необходимо от использования методик переходить к диагностическим технологиям. «Иматон» сегодня единственная фирма, которая начала их выпускать. Это «Оптимизация обучения и развития детей с ММД» (Л. А. Ясюковой), «Методика Л. А. Ясюковой. Часть I. Готовность к школе», «Методика Л. А. Ясюковой. Часть II. Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе (3-6 классы)». Скоро будет выпущен диагностический комплекс, позволяющий решать проблемы, возникающие у старшеклассников, помогать им в выборе дальнейшего жизненного пути. Существует технология оценки кадрового потенциала фирмы, позволяющая выявлять наиболее перспективных сотрудников, осуществлять рациональную расстановку кадров. Возможно и необходимо создание диагностической технологии для семейного консультирования, для оказания помощи в гармонизации раннего развития детей.

Для того чтобы работать не с тем или иным психическим процессом, сферой или качествами, а помогать человеку, необходимо от использования методик переходить к диагностическим технологиям. «Иматон» сегодня единственная фирма, которая начала их выпускать. Это «Оптимизация обучения и развития детей с ММД» (Л. А. Ясюковой), «Методика Л. А. Ясюковой. Часть I. Готовность к школе», «Методика Л. А. Ясюковой. Часть II. Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе (3-6 классы)». Скоро будет выпущен диагностический комплекс, позволяющий решать проблемы, возникающие у старшеклассников, помогать им в выборе дальнейшего жизненного пути. Существует технология оценки кадрового потенциала фирмы, позволяющая выявлять наиболее перспективных сотрудников, осуществлять рациональную расстановку кадров. Возможно и необходимо создание диагностической технологии для семейного консультирования, для оказания помощи в гармонизации раннего развития детей.Диагностическая технология отличается от обычного набора методик тем, что представляет собой последовательно изложенную в методическом пособии систему работы с клиентом.

Если психолог-практик последовательно и точно выполняет все процедуры, описанные в пособии, то это позволяет ему, независимо от уровня его теоретической подготовки и практического опыта, комплексно исследовать конкретную ситуацию, выявить суть затруднений или нарушений развития, а также причины, их породившие. Далее в зависимости от причин, породивших ту или иную проблему, пособие содержит соответствующие рекомендации для их разрешения, не ограничиваясь указаниями на то, что следует делать самому психологу, но и каким образом необходимо использовать (или изменять) ближайшее социальное окружение клиента. Диагностические технологии создаются с учетом законов развития, действующих в определенный жизненный период. В них особо выделяются факторы, отрицательно влияющие на процесс развития, приводящие к различным вариантам дезадаптации и формирующие типичные формы проблемного поведения. Диагностические технологии создаются для решения проблем развития конкретного периода жизни человека, с которыми наиболее часто приходится иметь дело практикующим психологам.

Если психолог-практик последовательно и точно выполняет все процедуры, описанные в пособии, то это позволяет ему, независимо от уровня его теоретической подготовки и практического опыта, комплексно исследовать конкретную ситуацию, выявить суть затруднений или нарушений развития, а также причины, их породившие. Далее в зависимости от причин, породивших ту или иную проблему, пособие содержит соответствующие рекомендации для их разрешения, не ограничиваясь указаниями на то, что следует делать самому психологу, но и каким образом необходимо использовать (или изменять) ближайшее социальное окружение клиента. Диагностические технологии создаются с учетом законов развития, действующих в определенный жизненный период. В них особо выделяются факторы, отрицательно влияющие на процесс развития, приводящие к различным вариантам дезадаптации и формирующие типичные формы проблемного поведения. Диагностические технологии создаются для решения проблем развития конкретного периода жизни человека, с которыми наиболее часто приходится иметь дело практикующим психологам. В них предлагаются методы раннего распознавания и, соответственно, профилактики и предупреждения проблем, то есть оптимизации личностного развития. Будущее за диагностическими технологиями, которые сделают работу практических психологов по-настоящему профессиональной.

В них предлагаются методы раннего распознавания и, соответственно, профилактики и предупреждения проблем, то есть оптимизации личностного развития. Будущее за диагностическими технологиями, которые сделают работу практических психологов по-настоящему профессиональной.

Следующая статья Предыдущая статья Обзор статей

Профессионализм — Психологос

01 октября 2022 г., 21:43

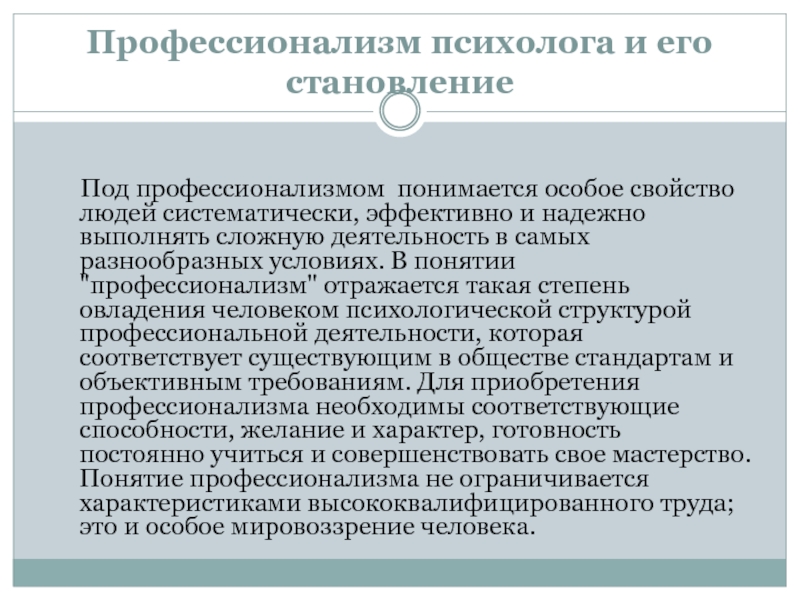

Профессионализм — способность человека систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях.

Профессионализм предполагает:

- возмездность деятельности. Профессионал бесплатно не работает, это его хлеб.

- осуществление деятельности по принятым правилам и методикам;

- соблюдение признаваемых другими профессионалами требований к ее процессу и результатам.

В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Профессионализм рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности). Профессионализм человека — это не только достижение им высоких производственных показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека.

Профессионализм рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности). Профессионализм человека — это не только достижение им высоких производственных показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека.

Профессионализм психолога-тренера

Профессионализм психолога-тренера подтверждается его членством в профессиональной ассоциации (Ассоциация профессионалов развития личности, Профессиональная психотерапевтическая лига), уровень профессионализма отражает рейтинг тренеров.

В лингвистике

Профессинализмы — слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности, проникающие в общелитературное употребление (преимущественно в устную речь) и обычно выступающие как просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты терминов.

- Деловая сфера

- Способности

Комментарии (3):

Гость, 16 сентября 2014 г. , 21:00

, 21:00

Очень спорное изречение «Профессионал бесплатно не работает, это его хлеб». По-моему, как раз наоборот. Профессионал работает таким образом, что не думает о материальном, иначе весь профессионализм улетучится. Это специалист работает за деньги. Для этого он и заканчивает специальные заведения и прочее. Его задача, получив специальность, сделать её источником доходов. Ведь недаром говорится: «Профессионализм не пропьёшь».

1

ответ

Гость, 25 марта 2020 г., 14:46

Наверное, вы хотели сказать, что профессионал думает о результате своей работы, о пользе, а не о том какое количество денег он заработает. Профессия оплачивается в отличие от благотворительности и предполагает ответственность.

Гость, 23 января 2022 г., 21:59

Спасибо за статью очень помогла, собираюсь идти на психолога, теперь больше знаю об этой профессии.

Материалы по теме:

17 сент. 2019 г.

За что можно любить школу и как обрести профессионализм?

Друзья мои, а как Вы думаете, какое впечатление производите лично Вы, как профессионал? В Вашей работе будет заметна Ваша душа теми, для кого Вы эту работу делаете?

3Подробнее

01 окт. 2022 г.

2022 г.

Эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание

«Тот руководитель, который горит на работе, не жалея себя — является вредителем, отодвигающим окончательную победу коммунистического труда!» — этот лозунг советских времен не теряет свою актуальность. Эмоциональное выгорание — на слуху. Это исчезновение энергии, желания и «огонька» в отношении к делу, которое раньше вызывал интерес и энтузиазм.

7Подробнее

Содержание

Новые статьи:

- Как отмечать день рождения ребенка?

- Не все праздники — твои!

- Результатник, умеющий наслаждаться

- Лента отчетов, прекрасные авторы и анонимность. Рассказываем подробно!

- «Зима и котик», стихотворение

Популярные статьи:

- Межгалактический переводчик

- Как вести себя девушке, чтобы выйти замуж

- Откуда стеснительность и что с нею делать

- Психология мужчины. Как женщинам понимать мужчин?

- Как разговаривать с мужем

Хиты недели:

- Межгалактический переводчик

- Как вести себя девушке, чтобы выйти замуж

- Психология мужчины.

Как женщинам понимать мужчин?

Как женщинам понимать мужчин? - Откуда стеснительность и что с нею делать

- Как отмечать день рождения ребенка?

Переосмысление профессионализма | Psychology Today

Профессионализм похож на многие термины в психологии, которые когда-то были безоговорочно положительными, но теперь вызывают проблемы. Такие слова, как заслуга, лидерство, талант, интеллект, элита и совершенство, обозначают желаемые качества.

Но на практике эти слова часто определяются и применяются таким образом, чтобы специально исключить подгруппы. Например, если интеллект определяется исключительно результатами на экзамене Graduate Record Exam, то такие вопросы, как доступ, социализация к результатам теста с несколькими вариантами ответов, регистрационные сборы и другие факторы, исключают некоторых людей из-за узкого определения. Если элита определяется как посещение университетов с высоким статусом/высокой платой за обучение и авторство множества научных публикаций, то студенты со скромным доходом или неспособные добровольно работать в продуктивных исследовательских лабораториях никогда не могут считаться элитой.

В значительной степени большинство этих слов потеряли популярность из-за изменения закона Гудхарта: «Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой». То есть, поскольку эти фразы были введены в действие, измерены и использованы для целей, результатом является исключение некоторых групп людей и отдельных лиц, так что слова и понятия утратили смысл и ценность.

Профессионализм может быть самым сложным из этих некогда положительных терминов. Очевидно, что это по-прежнему ценная идея, поскольку новейшее издание аккредитационных стандартов обучения Канадской психологической ассоциации (2022 г.) включает профессионализм как основополагающая компетенция, наряду с индивидуальным, социальным и культурным разнообразием; Коренной интеркультурализм; Знания и методы, основанные на фактических данных; Межличностные навыки и общение; Рефлексивная практика; Этические стандарты, законы и политика; и Междисциплинарное сотрудничество и параметры обслуживания. CPA определяет профессионализм как «развитие профессиональной идентичности и профессионального поведения». Это расплывчатое определение создает проблемы при операционализации и измерении.

Это расплывчатое определение создает проблемы при операционализации и измерении.

Центральными маркерами профессионализма часто являются такие качества поведения, как своевременность, надежность, соблюдение профессиональных стандартов и внедрение передового опыта. В целом добросовестность является важным аспектом профессиональной деятельности. Ценить добросовестность в обучении — похвальная цель. Тем не менее, такое поведение больше связано с доказательной практикой; этические, правовые и политические; и навыки сотрудничества, чем профессионализм. Проблема в том, что маркеры профессионализма интерпретируются и расширяются людьми, обладающими такой властью.

Расплывчатые определения приводят к многочисленным толкованиям и неизбежным злоупотреблениям. Периферийные маркеры профессионализма, как известно, использовались в качестве прикрытия для исключения. Типичные определения профессиональной одежды, языка, приличий и поведения на рабочем месте сосредоточены на ценностях мужчин, представителей среднего класса и белых. Любое отклонение от делового костюма, консервативной прически и макияжа, речи без акцента, стоических эмоциональных демонстраций и сдержанного поведения может быть принято некоторыми людьми, но обычно считается отклонением от стандартного профессионализма.

Любое отклонение от делового костюма, консервативной прически и макияжа, речи без акцента, стоических эмоциональных демонстраций и сдержанного поведения может быть принято некоторыми людьми, но обычно считается отклонением от стандартного профессионализма.

Произвольные определения того, когда степень дисперсии слишком велика, чтобы быть приемлемой, часто используются для исключения женщин, представителей меньшинств, небинарных, представителей первого поколения, инвалидов, ЛГБТК и других лиц из сообщества профессионалов, ориентированных на белых. То, что когда-то было критической концепцией для психологов, теперь широко рассматривается как прикрытие для гомофобии, расизма, сексизма, эйблизма и других форм исключения и утратило доверие как действующая или полезная концепция. Понятие профессионализма может иметь ценность, но требует переопределения, чтобы избежать дальнейшего причинения вреда.

Чтобы избежать применения закона Гудхарта или его разновидности, необходимо учитывать цели и контекст, к которым применяется профессионализм. Что должно быть достигнуто набором моделей поведения или качеств, которые были обозначены как профессиональные? Каков контекст, в котором происходит это поведение? Я предлагаю, чтобы цель состояла в том, чтобы поддерживать наилучшую возможную работу и обеспечивать сокращенную форму общения с клиентами, пациентами, студентами, коллегами и другими заинтересованными сторонами. Результатом является процесс, а не статичное и консервативное, но произвольное определение профессионализма.

Что должно быть достигнуто набором моделей поведения или качеств, которые были обозначены как профессиональные? Каков контекст, в котором происходит это поведение? Я предлагаю, чтобы цель состояла в том, чтобы поддерживать наилучшую возможную работу и обеспечивать сокращенную форму общения с клиентами, пациентами, студентами, коллегами и другими заинтересованными сторонами. Результатом является процесс, а не статичное и консервативное, но произвольное определение профессионализма.

Добросовестное применение доказательной практики; этические, правовые и политические; требуются навыки сотрудничества, но периферийные маркеры, такие как одежда, язык, приличия и поведение на рабочем месте, важны и помогают определить тотальность профессионала. То, как эти концепции проявляются, зависит от целей и профессионального контекста. Определение продуктивного и инклюзивного профессионализма заключается в внимательном рассмотрении следующего:

- Безопасность. Какая профессиональная одежда, внешний вид, язык, приличия, поведение, отношения на рабочем месте и другие проявления профессионализма создают максимально безопасную среду для заинтересованных сторон (например, клиентов, пациентов, семей, учителей, сообщества, исследователей, студентов, политиков)?

- Эффективность.

Какие проявления профессионализма приводят к наиболее эффективным результатам для заинтересованных сторон?

Какие проявления профессионализма приводят к наиболее эффективным результатам для заинтересованных сторон? - Системная культура. Какие проявления профессионализма приводят к наиболее эффективному, результативному, продуктивному и позитивному рабочему месту и системе оказания услуг?

- Потребители и аудитория. Какие проявления профессионализма наиболее эффективно сообщают заинтересованным сторонам о компетентности, заботе, ответственности, подлинности, сопереживании и работе с добавленной стоимостью?

- Личный. Какие проявления профессионализма делают трудовую жизнь устойчивой, подлинной, приятной, сбалансированной и полезной?

Децентрализация текущих прототипических стандартов профессионализма от узких определений влечет за собой культурный сдвиг. Анализ целей безопасности, эффективности, системной культуры, потребителей и аудитории, а также личного контекста является отправной точкой для создания продуктивного процесса. Через эти вопросы идеи об использовании профессионализма как метода исключения начинают отслаиваться.

Через эти вопросы идеи об использовании профессионализма как метода исключения начинают отслаиваться.

Профессионализм является важным фактором для психологов. Но идея профессионализма была сосредоточена на жестком, тихом, бородатом белом мужчине в твидовом пиджаке с нашивками на локтях или каком-то произвольном стандарте, который каждый человек у власти переопределяет, нужно уйти. Профессионализм — это процесс, который можно определить и интерпретировать только в конкретном контексте для достижения конкретных целей. И только как процесс, а не статичный термин, понятие профессионализма снова станет полезным.

Профессионализм | Психология Вики | Фэндом

в: Страницы, использующие магические ссылки ISBN, Род занятий, Менеджмент

Посмотреть источник Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающие |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клинический |

Образовательные |

промышленный |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Промышленные и организационные : Введение : Персонал : Организационная психология : Род занятий: Рабочая среда: Индекс : Краткое описание

Пожалуйста, помогите нанять одного из них или улучшите эту страницу самостоятельно, если вы квалифицированы.

Этот баннер появляется на слабых статьях, к содержанию которых следует подходить с академической осторожностью.

| Профессиональные вопросы |

| Артикул |

|

| Похожие темы |

Это ящик: просмотреть • говорить • редактировать |

Профессионализм — это характеристика сотрудника, которая относится к его способности придерживаться профессиональных стандартов и поддерживать профессиональную компетентность, ожидаемую от профессионала.

Профессионал — это лицо, получившее формальное образование и стажировку по одной или нескольким профессиям. Этот термин также описывает стандарты образования и обучения, которые готовят представителей профессии с конкретными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения роли этой профессии. Кроме того, большинство специалистов подчиняются строгим кодексам поведения, закрепляющим строгие этические и моральные обязательства. Профессиональные стандарты практики и этики для конкретной области обычно согласовываются и поддерживаются широко признанными профессиональными ассоциациями. Некоторые определения профессионала ограничивают этот термин теми профессиями, которые служат какому-то важному аспекту общественных интересов [1] и общее благо общества. [2] [3]

Этот термин также используется, чтобы отличить человека, работающего в определенной области, от любителя, которому не платят. Например, под профессиональным фотографом понимается человек, занимающийся фотографией за вознаграждение. В спорте игроки-любители отличаются от тех, кому платят, отсюда и «профессиональные футболисты» и «профессиональные игроки в гольф».

В спорте игроки-любители отличаются от тех, кому платят, отсюда и «профессиональные футболисты» и «профессиональные игроки в гольф».

В некоторых культурах этот термин используется в качестве условного обозначения для описания определенного социального слоя хорошо образованных работников, которые пользуются значительной трудовой автономией и обычно занимаются творческой и интеллектуально сложной работой. [4] [5] [6] [7]

Содержание

- 1 Работа

- 1.1 Определение

- 1.2 Сделки

- 2 Спорт

- 3 Критика

- 4 См. также

- 5 Каталожные номера

Работа

Определение

Основные критерии профессионализма включают следующее:

- Экспертные и специальные знания в области, в которой практикуют профессионально. [8]

- Отличные ручные/практические и литературные навыки по отношению к профессии.

[9]

[9] - Высококачественная работа в (примеры): творчестве, продуктах, услугах, презентациях, консультациях, первичных/других исследованиях, административной деятельности, маркетинге, фотографии или других видах деятельности.

- Высокий стандарт профессиональной этики, поведения и трудовой деятельности при выполнении своей профессии (в качестве наемного работника, индивидуального предпринимателя, карьеры, предприятия, бизнеса, компании или товарищества/партнера/коллеги и т. д.). Профессионал несет более высокий долг перед клиентом, часто привилегию конфиденциальности, а также обязанность не бросать настоящего клиента только потому, что он или она не в состоянии заплатить или вознаградить профессионала. Часто от профессионала требуется ставить интересы клиента выше собственных интересов.

- Разумная рабочая мораль и мотивация. Интерес и желание хорошо выполнять работу, позитивное отношение к профессии – важные элементы достижения высокого уровня профессионализма.

- Надлежащее отношение к коллегам. Следует проявлять внимание к пожилым, младшим или неопытным коллегам, а также к людям с особыми потребностями. Необходимо подавать пример, чтобы увековечить отношение своего бизнеса, не причиняя ему вреда.

- Профессионал – это специалист, являющийся мастером определенного вида профессии.

Профессии

В узком смысле не всякая экспертиза считается профессией. Хотя такие занятия, как квалифицированное строительство и ремонтные работы, иногда называют профессиями, их обычно называют профессиями или ремеслами. Завершение ученичества обычно связано с квалифицированным трудом или профессиями, такими как плотник, электрик, каменщик, маляр, сантехник и другими подобными профессиями. Связанное с этим различие заключается в том, что профессионал выполняет в основном умственную или административную работу, а не физическую работу.

Спорт

- Основная статья: Профессиональный спорт

В спорте профессионалом является тот, кто получает денежное вознаграждение за участие. Противоположностью является дилетант, то есть человек, не получающий денежного вознаграждения. Термин «профессиональный» обычно используется неправильно применительно к спорту, поскольку это различие просто относится к тому, как финансируется спортсмен, а не обязательно к соревнованиям или достижениям.

Противоположностью является дилетант, то есть человек, не получающий денежного вознаграждения. Термин «профессиональный» обычно используется неправильно применительно к спорту, поскольку это различие просто относится к тому, как финансируется спортсмен, а не обязательно к соревнованиям или достижениям.

Иногда профессиональный статус деятельности вызывает споры; например, ведутся споры о том, следует ли разрешать профессионалам участвовать в Олимпийских играх. Мотивация к деньгам (будь то вознаграждение, зарплата или доход от рекламы) иногда рассматривается как развращающее влияние, портящее спорт.

Было предложено пересмотреть грубые категории «все или ничего» для профессионалов и любителей. Исторический сдвиг происходит с появлением Pro-Ams, новой категории людей, занимающихся любительской деятельностью до профессиональных стандартов.

Критика

Хотя профессиональная подготовка кажется идеологически нейтральной, она может быть ориентирована на людей с более высоким социальным образованием и формальным образованием. [ необходима ссылка ] . В своей книге 2000 г. Дисциплинированные умы: критический взгляд на наемных профессионалов и систему душераздирающих, которые формируют их жизнь , Джефф Шмидт отмечает, что квалифицированные профессионалы менее креативны и разнообразны в своих мнениях и привычках, чем непрофессионалы, что он приписывает тонкой идеологической обработке. и фильтрация, сопровождающая процесс профессионального обучения. Его доказательства являются как качественными, так и количественными, включая профессиональные экзамены, отраслевую статистику и личные отчеты стажеров и профессионалов. [10] Исследование журналистского профессионализма показало, что профессионализм представляет собой сочетание двух факторов: вторичной социализации журналистов на рабочем месте и фетишизации журналистских норм и стандартов. [11] Таким образом можно отсеять нежелательные черты у новых сотрудников, а оставшиеся сотрудники могут цинично критиковать свои профессиональные нормы, пока продолжают работать и следовать им.

[ необходима ссылка ] . В своей книге 2000 г. Дисциплинированные умы: критический взгляд на наемных профессионалов и систему душераздирающих, которые формируют их жизнь , Джефф Шмидт отмечает, что квалифицированные профессионалы менее креативны и разнообразны в своих мнениях и привычках, чем непрофессионалы, что он приписывает тонкой идеологической обработке. и фильтрация, сопровождающая процесс профессионального обучения. Его доказательства являются как качественными, так и количественными, включая профессиональные экзамены, отраслевую статистику и личные отчеты стажеров и профессионалов. [10] Исследование журналистского профессионализма показало, что профессионализм представляет собой сочетание двух факторов: вторичной социализации журналистов на рабочем месте и фетишизации журналистских норм и стандартов. [11] Таким образом можно отсеять нежелательные черты у новых сотрудников, а оставшиеся сотрудники могут цинично критиковать свои профессиональные нормы, пока продолжают работать и следовать им. Последняя концепция адаптирована из философа Славоя Жижека и его концепции идеологии. [12]

Последняя концепция адаптирована из философа Славоя Жижека и его концепции идеологии. [12]

Этимология и историческое значение термина «профессионал», кажется, указывает на человека, чья философия и привычки были обусловлены профессором. [ цитирование ] Итак, профессионал – это последователь профессора. Поэтому сантехники не считаются профессионалами. Хотя они, безусловно, зарабатывают на жизнь тем, что делают, имея определенный опыт и определенные манеры, сантехники не приобретают свои навыки через профессора или даже через профессионального профессора. Они учатся у частных фирм, которые распространяют знания, или учатся в дружеском общении с мастером-сантехником.

См. также

- Отношение к работе

- Центр изучения профессий

- Организационная культура

- Профессиональная идентичность

Ссылки

- ↑ (1995) Роль профессиональных органов в мониторинге качества высшего образования , Бирмингем: Проект качества в высшем образовании.

- ↑ Салливан, Уильям М. (2-е изд. 2005 г.). Работа и честность: кризис и перспективы профессионализма в Америке . Джосси Басс.

- ↑ Гарднер, Ховард и Шульман, Ли С., Профессии в современной Америке: важные, но хрупкие. Дедал, лето 2005 г. (стр. 13-14)

- ↑ Гилберт, Д. (1998). Классовая структура Америки: в эпоху растущего неравенства . Белмонт, Калифорния: Wadsworth Press.

- ↑ Бигли, Л. (2004). Структура социальной стратификации в США . Бостон: Аллин и Бэкон.

- ↑ Эйхар, Д. (1989). Оккупация и классовое сознание в Америке . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. ISBN 978-0-313-26111-4

- ↑ Эренрайх, Б. (1989). Страх падения: Внутренняя жизнь среднего класса . Нью-Йорк: Харпер Пренниал.

- ↑ Professional — определение и многое другое из бесплатного словаря Merriam-Webster. Merriam-webster.com (13 августа 2010 г.). Проверено 29 января 2011 г.

- ↑ Профессионал | Определите Professional на Dictionary.

Как женщинам понимать мужчин?

Как женщинам понимать мужчин? Какие проявления профессионализма приводят к наиболее эффективным результатам для заинтересованных сторон?

Какие проявления профессионализма приводят к наиболее эффективным результатам для заинтересованных сторон? [9]

[9]