Парадокс о Жан‑Жаке Руссо

Мы привычно причисляем Жан-Жака Руссо к кругу французских просветителей, забывая, однако, что вообще-то родом он был из Женевы, с парижскими энциклопедистами решительно разошелся, а своей прижизненной славой в первую очередь был обязан единственному написанному им роману, а не философским трактатам. И тем не менее для формирования современной европейской культуры он сделал не меньше, чем Вольтер или Дидро. Об этих и других парадоксах, переполнявших жизнь и творчество этого удивительного человека, со дня рождения которого минуло ровно 310 лет, специально для «Горького» рассказывает Наталья Пахсарьян.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) отмечен безусловным разнообразием дарований и разносторонностью творчества: его называют политическим и религиозным философом, теоретиком педагогики, музыковедом и композитором, романистом, одним из первых автобиографов, предшественником антропологии и родоначальником социологии. Одновременно он представляет собой чрезвычайно противоречивую фигуру. Незаурядный философ-просветитель, Руссо занимает особое место в ряду других мыслителей Просвещения: если Монтескье, Вольтер, Дидро размышляли о том, как с помощью образования, воспитания людей улучшить наличную цивилизацию, то Руссо не принимал ее целиком, уповая на «естественного человека», живущего в согласии с природой, в своей наивности и необразованности сохраняющего нравственную чистоту. Вопрос, поставленный Дижонской академией, «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов», нашел у прибывшего в Париж женевца решительно отрицательный ответ: он видел в этих достижениях цивилизации только обман. Тем не менее жизнь и творчество Руссо неотрывны от Просвещения, лишний раз демонстрируя несводимость этого феномена к статическим идеям, разделяемым всеми членами этого движения.

Тем не менее жизнь и творчество Руссо неотрывны от Просвещения, лишний раз демонстрируя несводимость этого феномена к статическим идеям, разделяемым всеми членами этого движения.

Пройдя через стадию восхищенного интереса к французским просветителям, Руссо довольно быстро разочаровался в их теориях и стал создавать свою систему взглядов. Споры и ссоры Жан-Жака со вчерашними кумирами как будто подкрепляют традиционное представление критиков о том, что если Вольтер и Дидро демонстрируют ум и способность к рассуждениям, то в Руссо можно найти едва ли не одни только чувство и воображение. В автобиографической «Исповеди» (1765–1770), посмертно опубликованной в 1782–1789 годах, сам автор утверждал, что чувствовать он «начал прежде, чем мыслить», и всячески подчеркивал свою особую, индивидуальную, острую чувствительность. Не случайно этот автобиографический роман, показывающий, по словам самого автора, «человека во всей правде его природы», проложил путь исповедально-психологической прозе романтизма.

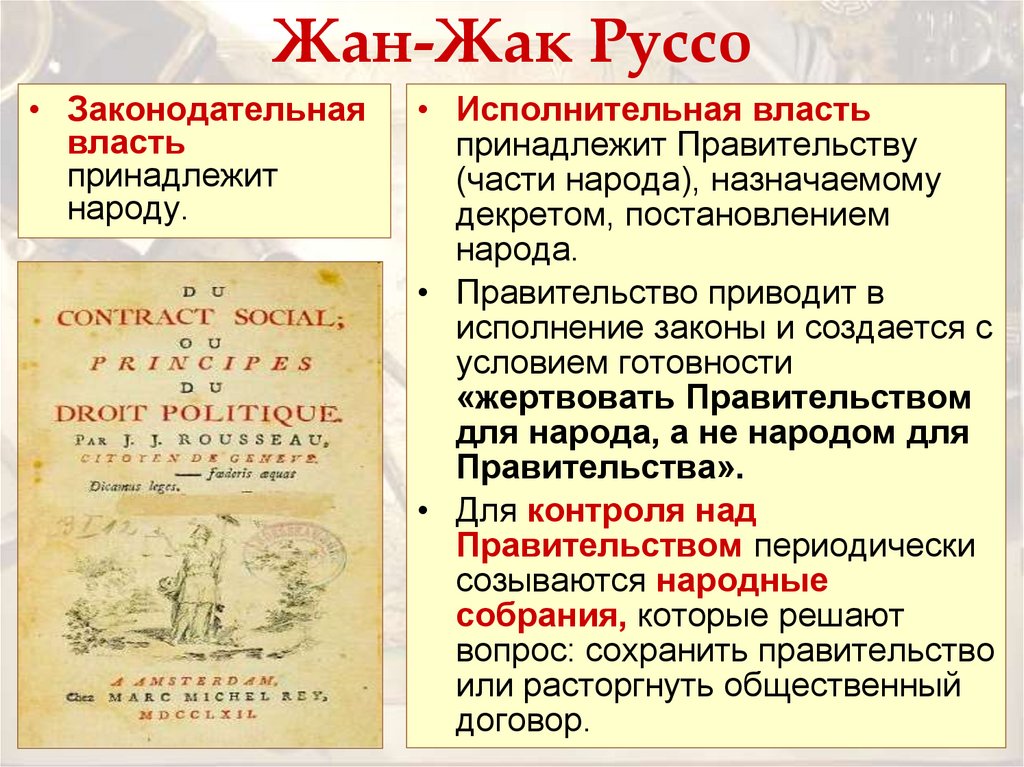

Стоит вспомнить, однако, ироническую реплику современного исследователя Бернара Гюйона: «Я открыл, что Руссо был умен». Действительно, не умей Жан-Жак рассуждать, он не создал бы своих философско-политических трактатов, главный из которых — «Общественный договор» (1762) — посвящен проблеме разумного построения гражданского общества. Некоторые положения этого трактата были во время Французской революции 1789–1794 годов включены в «Декларацию прав человека и гражданина», а революционеры Сен-Жюст и Марат читали перед толпой народа отрывки из него. Не будь в этом трактате рационалистического фундамента, обосновывающего необходимость политического и экономического равенства граждан, он не позволил бы считать Руссо «первым в истории человечества фактическим демократом» (Тамара Длугач). Рассматривая «естественное состояние» как желанный идеал, философ предлагал народам составлять такой договор, который бы позволял каждому человеку вновь обрести целостность и чистоту своей натуры, изначально дарованные ему природой, быть свободным и счастливым и который был бы одновременно результатом общей воли народа. Развивая учение Руссо, Владимир Библер писал: «Извечно и демократично только то современное общество, которое сохраняет в своих корнях демократическое право своих граждан заново, исходно, изначально порождать и договорно закреплять свои собственные правовые структуры».

Развивая учение Руссо, Владимир Библер писал: «Извечно и демократично только то современное общество, которое сохраняет в своих корнях демократическое право своих граждан заново, исходно, изначально порождать и договорно закреплять свои собственные правовые структуры».

Способом достижения такого гражданского состояния Руссо видел воспитание, трактуя его иначе, чем просветители-энциклопедисты: воспитание должно устранять пагубное влияние жизни в суетном и испорченном цивилизацией обществе, оно должно проходить вдали от искусственной культуры. Чувственная восприимчивость, данная ребенку от природы, позволит ему узнать об окружающем мире больше и лучше, чем он узнал бы из книг, которые его принуждают читать, и из абстрактных наук, которыми родители пытаются заменить практический опыт. Программу такого свободного «естественного воспитания» писатель изложил в трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762). Это произведение возмутило французский парламент, приговоривший книгу к сожжению, а ее автора — к тюремному заключению, от какового Руссо спасли решение уехать из Парижа и благосклонность посланных за ним судебных приставов, не задержавших его в дороге. И этот же трактат не только был взят на вооружение современными философу семьями, которые стали уделять больше внимания прогулкам детей на свежем воздухе и начали следить за тем, чтобы матери вскармливали детей своим молоком, а не отдавали их кормилицам. Но он же еще оказал огромное влияние на развитие последующей педагогической мысли. Парадоксальным образом сам Руссо не воспитывал собственных пятерых детей, раздав их по приютам. Это, однако, не повлияло на авторитет «Ньютона в области морали» (Кант): он положил начало широкому идейно-философскому движению «руссоизма» и сделал популярным миф о «добродетельном дикаре».

И этот же трактат не только был взят на вооружение современными философу семьями, которые стали уделять больше внимания прогулкам детей на свежем воздухе и начали следить за тем, чтобы матери вскармливали детей своим молоком, а не отдавали их кормилицам. Но он же еще оказал огромное влияние на развитие последующей педагогической мысли. Парадоксальным образом сам Руссо не воспитывал собственных пятерых детей, раздав их по приютам. Это, однако, не повлияло на авторитет «Ньютона в области морали» (Кант): он положил начало широкому идейно-философскому движению «руссоизма» и сделал популярным миф о «добродетельном дикаре».

Философ и педагог, Руссо претендовал и на то, чтобы его воспринимали как профессионального композитора и музыковеда. В молодости он приехал в Париж, чтобы предложить музыкальному сообществу собственную систему нотной записи; к тридцати годам сочинил несколько композиций; ему были поручены статьи о музыке в «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» Дидро и Д’Аламбера; он вступил в полемику с самым знаменитым композитором Франции XVIII века — Жан-Филиппом Рамо, отстаивая более важную роль мелодии, чем гармонии; он, наконец, сочинил музыку и либретто оперы «Деревенский колдун», которая пользовалась успехом у современников. Любопытно, что те же Сен-Жюст и Марат были не только поклонниками общественно-политических идей Руссо, но и исполняли арии из этой оперы.

Любопытно, что те же Сен-Жюст и Марат были не только поклонниками общественно-политических идей Руссо, но и исполняли арии из этой оперы.

Конечно, квинтэссенцией читательского успеха была книга «Юлия, или Новая Элоиза»: до 1800 года ее успели переиздать 72 раза, на нее было опубликовано невиданное доселе число откликов в периодической печати, она вызвала огромную волну писем читателей автору, в библиотеках не хватало экземпляров для всех желающих, а влиятельный немецкий философ Иммануил Кант, известный своим строгим соблюдением распорядка дня, единственный раз в жизни пропустил послеобеденную прогулку, зачитавшись этим романом. Причем в январе 1761 года, когда «Новая Элоиза» вышла из печати, Руссо было уже почти 50 лет, но его известность до той поры была достаточно скромной: ни «Эмиль», ни «Общественный договор» еще не были им написаны. Впрочем, известный критик XIX века Эмиль Фаге считал, что эти будущие сочинения Руссо тоже суть романы: «Общественный договор», например, — это роман об идеальном обществе, «Рассуждение о неравенстве» — роман о человеческой натуре и т. п. Но в данном случае обнаружение «романического» компонента в трактатах Руссо было для критика аргументом, позволяющим снизить ценность его политико-социальной рефлексии. На самом же деле для Руссо, жаждущего не сухого убеждения читателей, а их своего рода «соблазнения» (как выразилась филолог Кристина Амман) ходом писательской мысли, это «романическое» важно в качестве способа увлечь аудиторию и предоставить ей интересное, но одновременно полезное чтение.

п. Но в данном случае обнаружение «романического» компонента в трактатах Руссо было для критика аргументом, позволяющим снизить ценность его политико-социальной рефлексии. На самом же деле для Руссо, жаждущего не сухого убеждения читателей, а их своего рода «соблазнения» (как выразилась филолог Кристина Амман) ходом писательской мысли, это «романическое» важно в качестве способа увлечь аудиторию и предоставить ей интересное, но одновременно полезное чтение.

И все же приход философа к сочинению романа довольно парадоксален: критик искусственности, он должен был бы чуждаться жанра, имеющего репутацию чрезмерно условного и неправдоподобного. Правда, и юношеское, и взрослое чтение Руссо было насыщено романической прозой XVII века. Увлечение писателя пасторальным романом д’Юрфе «Астрея» констатирует Бернарден де Сен-Пьер, которому Жан-Жак, прочитавший это произведение дважды, советует тоже прочесть его внимательно и неторопливо. В текстах Руссо ученые обнаруживают частые упоминания галантно-героического романа Ла Кальпренеда «Кассандра», в «Исповеди» он сам пишет о связи сюжета «Новой Элоизы» с романом мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» (признание принцессы Клевской своему мужу в любви к герцогу Немурскому близко признанию Юлии господину де Вольмару в своей любви к Сен-Пре). Но сочинители эпохи Просвещения, захваченные желанием натурализации письма, не случайно избегали причисления их произведений к романам: этот идеализирующий жанр вышел из моды.

Но сочинители эпохи Просвещения, захваченные желанием натурализации письма, не случайно избегали причисления их произведений к романам: этот идеализирующий жанр вышел из моды.

Чувствуя некоторую неловкость за обращение к подобному роду письма, Жан-Жак определил себя в «Исповеди» как «романиста поневоле», внезапно охваченного «поэтическим безумием»: пережив драматическую любовную историю на вилле «Эрмитаж» (отчасти отразившуюся в сюжете «Новой Элоизы»), а затем обосновавшись в имении графа Люксембургского, он собирался целиком посвятить себя философским сочинениям, но вместо этого начал писать историю в письмах «двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп». Можно сказать, что подобным подзаголовком автор формирует у читателей ожидание любовного романа, а затем не то чтобы обманывает, но превосходит подобное ожидание: он не стремится к тому, чтобы его роман воспринимали только как чувствительную историю любви, ему важна читательская рефлексия над серьезными общественными проблемами. Так, хотя Руссо очевидно вызывает ассоциацию с трагической историей любви теолога XII века Пьера Абеляра и его ученицы Элоизы, актуализированной переведенной на французский язык поэмой Александра Поупа, он при этом вводит в сюжет проблему социального неравенства: Сен-Пре, учитель Юлии, — разночинец, тогда как она — дворянка, и это становится дополнительным препятствием к соединению влюбленных. Письма, которыми герои обмениваются в разлуке, демонстрируют не только нюансы любовных чувств, но и содержат описание пороков городской жизни, с которыми сталкивается Сен-Пре в своем путешествии. Вообще, в романе Руссо, стиль и интонации которого отличаются от стиля его трактатов, можно, тем не менее, найти сходство с их проблематикой: Фабрис Мулен, например, полагает, что если в «Общественном договоре» речь идет об изменении условий политического существования, а в «Эмиле» — о трансформации принципов воспитания и образования, то в «Новой Элоизе» автор ставит вопрос об изменении человеческих отношений, основанных на сексуальном желании.

Так, хотя Руссо очевидно вызывает ассоциацию с трагической историей любви теолога XII века Пьера Абеляра и его ученицы Элоизы, актуализированной переведенной на французский язык поэмой Александра Поупа, он при этом вводит в сюжет проблему социального неравенства: Сен-Пре, учитель Юлии, — разночинец, тогда как она — дворянка, и это становится дополнительным препятствием к соединению влюбленных. Письма, которыми герои обмениваются в разлуке, демонстрируют не только нюансы любовных чувств, но и содержат описание пороков городской жизни, с которыми сталкивается Сен-Пре в своем путешествии. Вообще, в романе Руссо, стиль и интонации которого отличаются от стиля его трактатов, можно, тем не менее, найти сходство с их проблематикой: Фабрис Мулен, например, полагает, что если в «Общественном договоре» речь идет об изменении условий политического существования, а в «Эмиле» — о трансформации принципов воспитания и образования, то в «Новой Элоизе» автор ставит вопрос об изменении человеческих отношений, основанных на сексуальном желании. Чувство у Руссо насыщается здесь моральной ценностью и не вступает в конфликт с разумом, а действует совместно с ним, возвышая человека. Тем самым роман одновременно и связан с идеалистической концепцией «высокой» любви, представленной в «Астрее», и трансформирует ее. Руссо нравилось читать любовные романы барокко, но он не подражал им, как не подражал и «отцу эпистолярного романа» Сэмюэлу Ричардсону, создав собственный тип романного нарратива в письмах.

Чувство у Руссо насыщается здесь моральной ценностью и не вступает в конфликт с разумом, а действует совместно с ним, возвышая человека. Тем самым роман одновременно и связан с идеалистической концепцией «высокой» любви, представленной в «Астрее», и трансформирует ее. Руссо нравилось читать любовные романы барокко, но он не подражал им, как не подражал и «отцу эпистолярного романа» Сэмюэлу Ричардсону, создав собственный тип романного нарратива в письмах.

Писатель, как известно, запрещал целомудренным девушкам читать «Новую Элоизу», но в то же время представлял своими идеальными читателями супругов: «Мне приятно воображать, как супружеская пара, читая этот сборник писем, почерпнет в нем новое мужество для того, чтобы сообща нести бремя своих трудов и стремление сделать их полезными. Неужели, увидев в этой книге картину семейного счастья, они не почувствуют, что их собственный союз становится теснее и крепче?». Появление Сен-Пре в Кларане в качестве учителя детей Юлии и Вольмара вносит в роман и педагогическую проблематику. А рассказ о том, как господин де Вольмар управляет своим хозяйством в Кларане, протягивает нить к экономическим идеям Руссо, которые он излагает в своих трактатах. Романист ставит задачу «показать зажиточным людям, что и в сельской жизни и в земледелии есть свои радости… почтенный человек, который пожелал бы удалиться со всем своим семейством в деревню и занять место своего арендатора, мог бы вести там жизнь столь же приятную, как и среди городских развлечений…».

А рассказ о том, как господин де Вольмар управляет своим хозяйством в Кларане, протягивает нить к экономическим идеям Руссо, которые он излагает в своих трактатах. Романист ставит задачу «показать зажиточным людям, что и в сельской жизни и в земледелии есть свои радости… почтенный человек, который пожелал бы удалиться со всем своим семейством в деревню и занять место своего арендатора, мог бы вести там жизнь столь же приятную, как и среди городских развлечений…».

Кроме того, Руссо размышляет в романе о сути религиозного чувства, о вере и неверии, о принципе толерантности. Сам писатель, воспитанный в кальвинистской Женеве, на определенном этапе своей жизни перешел в католичество, затем отказался от этого, но не стал и последовательным протестантом, а утвердил для себя на основе «разума, чувства и ностальгии» «религию сердца». Эта форма верования не требовала посредников между индивидуумом и божеством, она была основана на «внутреннем свете», по выражению самого писателя, и, пожалуй, была и не совсем религией, и не совсем философией. В романе автор задавался вопросом о пользе канонической формы религии для общества, о ее границах и функциях. При том что, как и Вольтер, Руссо был резко настроен против атеизма, он не добивается в романе радикализма своих трактатов, старается смягчить противостояние философов и верующих. Писатель выступает за толерантность и, хотя, по его мнению, отсутствие веры опасно для общества, рисует атеиста господина де Вольмара отнюдь не черными красками, превращая его в добродетельного персонажа. Заглавная героиня-христианка, искренне верующая, с одной стороны, разоблачает религиозную нетерпимость, которая лишает верующих всякого сочувствия к инакомыслящим, доброты, а с другой — не может смириться с неверием своего супруга, ощущает своего рода моральное превосходство над ним. А господин де Вольмар оказывается последовательным в своей толерантности: он не только не пытается отвратить Юлию от религии, с пониманием принимает ее набожность, но и не отталкивает Сен-Пре, в любви к которому призналась ему жена.

В романе автор задавался вопросом о пользе канонической формы религии для общества, о ее границах и функциях. При том что, как и Вольтер, Руссо был резко настроен против атеизма, он не добивается в романе радикализма своих трактатов, старается смягчить противостояние философов и верующих. Писатель выступает за толерантность и, хотя, по его мнению, отсутствие веры опасно для общества, рисует атеиста господина де Вольмара отнюдь не черными красками, превращая его в добродетельного персонажа. Заглавная героиня-христианка, искренне верующая, с одной стороны, разоблачает религиозную нетерпимость, которая лишает верующих всякого сочувствия к инакомыслящим, доброты, а с другой — не может смириться с неверием своего супруга, ощущает своего рода моральное превосходство над ним. А господин де Вольмар оказывается последовательным в своей толерантности: он не только не пытается отвратить Юлию от религии, с пониманием принимает ее набожность, но и не отталкивает Сен-Пре, в любви к которому призналась ему жена. Он соглашается жить с учителем в своем имении и доверяет ему воспитание своих детей. Посредством таких парадоксальных нюансов в характерах персонажей Руссо приглашает читателей к раздумьям над предложенными проблемами, растворенными в лирико-поэтической интонации романа, но ясно ощутимыми в нем. Текст «Новой Элоизы» оказывается не механическим соединением философских рассуждений с романической интригой, а воплощением духа ищущего истины автора, одновременно чувствительного сентименталиста и человека, остающегося «философом и в самом чувстве» (Поль Бенишу). В этой недогматичности мысли, способности обсуждать возникающие вопросы, а не давать на них однозначные ответы, сомневаться, предполагать, искать сентименталист Жан-Жак Руссо, столь яростно споривший с Дидро и Вольтером, парадоксальным образом оказывается на одной позиции с ними и продолжает дело Просвещения.

Он соглашается жить с учителем в своем имении и доверяет ему воспитание своих детей. Посредством таких парадоксальных нюансов в характерах персонажей Руссо приглашает читателей к раздумьям над предложенными проблемами, растворенными в лирико-поэтической интонации романа, но ясно ощутимыми в нем. Текст «Новой Элоизы» оказывается не механическим соединением философских рассуждений с романической интригой, а воплощением духа ищущего истины автора, одновременно чувствительного сентименталиста и человека, остающегося «философом и в самом чувстве» (Поль Бенишу). В этой недогматичности мысли, способности обсуждать возникающие вопросы, а не давать на них однозначные ответы, сомневаться, предполагать, искать сентименталист Жан-Жак Руссо, столь яростно споривший с Дидро и Вольтером, парадоксальным образом оказывается на одной позиции с ними и продолжает дело Просвещения.

Жан-Жак Руссо и женщины: «Не для того небо сотворило девочек слабыми, чтобы они повелевали»: bookmatejournal — LiveJournal

Жан-Жак Руссо, на первый взгляд, исполнен добродетелями. Он вдохновлял Французскую революцию, развивал идеи социального равенства и ставил ценность чувства каждого человека выше богатства, происхождения и разума. Однако феминистки часто упоминают взгляды Руссо на женщин в качестве примера махрового сексизма. Мы решили выяснить, в чем провинился писатель.

Он вдохновлял Французскую революцию, развивал идеи социального равенства и ставил ценность чувства каждого человека выше богатства, происхождения и разума. Однако феминистки часто упоминают взгляды Руссо на женщин в качестве примера махрового сексизма. Мы решили выяснить, в чем провинился писатель.

В сердце философских работ Руссо — стремление к равенству возможностей и социальной справедливости. Какими он их себе представлял, конечно же. В «Рассуждении о начале и основании неравенства между людьми» он заявляет, что «все люди равны по естественному праву». В «Общественном договоре» делает попытку описать идеальную форму государственного правления, «посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, лишь самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше».

Тем, кто знает Руссо — писателя, тем более может быть непонятно, чем сентименталист мог не угодить женщинам любых мировоззрений. К примеру, в его самом популярном романе «Юлия, или Новая Элоиза» нет сексистского посыла. Напротив, Руссо критикует самодурство отцов, навязывающих мужей своим дочерям, и продвигает очевидную для нас и прогрессивную для XVIII века идею предоставить возможность девушкам самим решать, кого любить и за кого выходить замуж, без оглядки на разницу в социальном положении и мнение родителей.

К примеру, в его самом популярном романе «Юлия, или Новая Элоиза» нет сексистского посыла. Напротив, Руссо критикует самодурство отцов, навязывающих мужей своим дочерям, и продвигает очевидную для нас и прогрессивную для XVIII века идею предоставить возможность девушкам самим решать, кого любить и за кого выходить замуж, без оглядки на разницу в социальном положении и мнение родителей.

Главная героиня романа Юлия сообразительна и остроумна, разве что чересчур экзальтированна, любит поплакать и повздыхать — но и ее любовник Сен-Прё точь-в-точь такой же. Везде, где Юлию можно уличить в стереотипной женственности, в этом же можно обвинить и Сен-Прё. Сверхчувствительность в романе не имеет гендерной привязки, это особенность естественного человека по Руссо.

Школа благородных девиц Жан-Жака Руссо

Все опальные умозаключения писатель компактно изложил в педагогическом трактате «Эмиль, или О воспитании», опубликованном в 1762 году. Ознакомившись с ним, Юлию будет сложно воспринимать как раньше. Становится очевидным, что ее образ обладает куда менее нейтральным идейным содержанием, чем могло показаться.

Становится очевидным, что ее образ обладает куда менее нейтральным идейным содержанием, чем могло показаться.

«Девочкам не без основания дают или должны давать мало свободы, ибо, получив свободу, они ею злоупотребляют. <…> Следствием постоянного повиновения бывает послушание, каковое всю жизнь потребно женщинам, ибо они всегда зависят или от мужчины, или от мнения мужчин, и им никогда не дозволено пренебрегать этим мнением. Созданная для того, чтобы повиноваться столь несовершенному созданию как мужчина, нередко исполненному пороков, <…> она должна научиться еще в юности переносить несправедливости и безропотно терпеть наносимые мужем обиды. <…> Не для того небо <…> сотворило <…> их слабыми, чтобы они повелевали».

Рассуждая о воспитании мальчиков и девочек, Руссо призывает обучать последних совершенно иначе и не развивать в женщинах таланты, которые будут отвлекать их от прямых обязанностей: шитья, рукоделия, бытовых хлопот — короче говоря, классического набора домохозяйки. Исключение просветитель допускает только для универсальных навыков: письма, чтения и арифметики — эти умения, по его мнению, не помешают и девочкам.

Исключение просветитель допускает только для универсальных навыков: письма, чтения и арифметики — эти умения, по его мнению, не помешают и девочкам.

Руссо называет слабость и пассивность неотъемлемыми женскими свойствами. Он заявляет, что женщина создана для того, чтобы нравиться мужчине (при этом оговаривается, что мужчина тоже должен нравиться ей, «но это уже не столь безусловная необходимость»). Убеждает, что женщине необходимо не только быть верной и высокоморальной, но и непременно доказывать это и родителям мужа, и всему свету. По мнению писателя, мужчины легче могли бы обойтись без женщин, чем женщины без мужчин, ведь «чтобы иметь им необходимое, чтобы устроить свое положение, для этого нужно, чтобы мы дали им это, чтобы мы захотели им дать, чтобы мы считали их достойными этого».

Пусть Руссо преподносит свою точку зрения, как он прекрасно умеет, красноречиво и местами весьма куртуазно, пусть идеи его были крайне популярны и находили поддержку в том числе и у женщин той эпохи, спустить писателю с рук такие высказывания жаждущие свободы феминистки попросту не могли. Тем более горько для них было слышать эти слова из уст гуманиста, вдохновившего многих на борьбу с угнетением и заразившего верой в государство равных возможностей.

Тем более горько для них было слышать эти слова из уст гуманиста, вдохновившего многих на борьбу с угнетением и заразившего верой в государство равных возможностей.

Женщины против

Многие считают, что первой взялась спорить с Руссо английская писательница Мэри Уолстонкрафт, мать Мэри Шелли, подарившей миру роман «Франкенштейн, или Современный Прометей». Однако это вовсе не так.

Начальный залп по «Эмилю…» дала в 1790 году Кэтрин Маколей в «Письмах об образовании». Будучи первой женщиной-историком в Соединенном Королевстве, она считала недопустимым и дальше поддерживать раздельное обучение мальчиков и девочек, лишая последних возможности получения полноценных знаний. Над Руссо она откровенно иронизировала, заявляя, что раз он полагает, будто один пол главнее другого и возможно подчиненное положение в интеллектуальном плане, то подчиняться должны мужчины, так как они «более несовершенны и удачно играют роль капризных тиранов». Маколей также высказывает убеждение, что не существует определяемых природой интеллектуальных или личностных половых особенностей.

Споры о том, кто в ответе за разницу в поведении полов — наследственность или среда, — не утихают до сих пор. Идею, что мужчина и женщина имеют «одинаковые природные свойства», а значит, решающую роль играет воспитание, озвучил еще Платон в диалоге «Государство». Современное ее развитие наиболее ярко представлено в статье «Манифест киборгов» Донны Харауэй. Киберфеминистка прогнозирует полное стирание гендерных различий в будущем за ненадобностью.

Ну а пока такое будущее существует только на страницах философских произведений, тех, кто считает, что поведение в какой-то степени запрограммировано биологически или имеет врожденный половой вектор, называют эссенционалистами. А тех, кто уверен, что поведение и характер целиком и полностью определяется средой (гендер навязывается социумом), — социальными конструктивистами. И те и другие любят обзывать друг друга обидным в философских кругах словом «редукционисты», что можно вольно перевести как «упрощенцы».

Что же до Мэри Уолстонкрафт, поначалу ее отношение к Руссо было далеким от неприятия. Историк Лусине Маргарян отмечает, что революционные идеи философа нашли отражение в романах писательницы, а его систему обучения девочек она считала вполне разумной и приемлемой. В своих первых работах Уолстонкрафт соглашалась с тем, что предназначение женщины — частная жизнь, а образование девочкам необходимо, чтобы впоследствии в совершенстве исполнять семейные обязанности и воспитывать детей.

Во многом благодаря трудам Кэтрин Маколей отношение Уолстонкрафт к идеям Руссо драматически поменялось, и в 1792 году она написала свой знаменитый трактат «В защиту прав женщин», который до сих пор расхватывают на цитаты.

«Руссо утверждает, будто женщина никогда, ни на миг не способна почувствовать себя независимой, что ею надо руководить, внушая страх, тогда лишь выявятся естественные ее прелести, она превратится в кокетку, рабыню, тем самым становясь все более соблазнительной, все более желанной подругой для мужчины, вздумавшего отвлечься от своих дел».

Уолстонкрафт парирует: дайте женщинами равный доступ к образованию — и они покажут, что способны быть независимыми. Писательницу немало возмутило, что Руссо, как и большинство просветителей, воспринимал подчиненное положение женщин неотъемлемой частью естественного и разумного порядка вещей.

Теплый прием, оказанный многими ее современницами книге Руссо, Уолстонкрафт объясняет тем, что модный сентименталист «улестил женщин», «выказав образчик чисто мужского ума вкупе с безудержной фантазией». По ее мнению, женщины, которые находят в своей покорности утонченный шарм и прелесть, похожи на рабов, ласкающих свои цепи. А сторонницы равенства с мужчинами не могут остаться довольны местом, что уготовил женщинам Руссо в своем идеальном мире.

«Сколь глубоко уязвляют нас те, кто заставляет нас превращаться лишь в ласковых комнатных собачонок! Как часто нам вкрадчиво внушают, что мы покоряем своей слабостью и царствуем благодаря своей покорности. Ну что за сказки! Сколь же ничтожно, да и может ли мечтать о бессмертии существо, способное унизиться до властвования такими порочными методами!»

О том, что может спасти Руссо от культуры отмены, читайте на Bookmate Journal

друзей Руссо | Национальный фонд гуманитарных наук

Удивительно, но сын часовщика из Женевы, не имеющий никакого формального образования, пришел к глубоким открытиям, которые продолжают бросать вызов и вдохновлять. и не только в одной области или области, а во всем диапазоне, который обычно может показаться несвязанным. Кратко опишу его наследие в трех из них: в политической мысли, в психологии и в философии образования.

и не только в одной области или области, а во всем диапазоне, который обычно может показаться несвязанным. Кратко опишу его наследие в трех из них: в политической мысли, в психологии и в философии образования.

Первое великое произведение Руссо было Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства среди мужчин , написанное в 1749 году в качестве заявки на призовой конкурс (он не выиграл — судьи сочли его работу слишком длинной). в те дни ожидаемым ответом было бы то, что Бог создал нас неравными, или же так сделала природа. Любой ответ подтвердит правоту социальной иерархии и привилегий. Руссо, гораздо более пессимистичный, чем позднее Маркс, принял истину о том, что неравенство неотделимо от человеческой культуры, но хотел знать, почему.

Ответом была идея, которая лежала в основе всего, что когда-либо писал Руссо: человек по своей природе добр, но общество сделало его злым. Другими словами, мы не испорчены первородным грехом, как учили церкви, и не побуждаемы инстинктом доминировать друг над другом, как учил Томас Гоббс. Если мы действительно эгоистичны, склонны к соперничеству и собственничеству, то это потому, что мы к этому приучены.

Если мы действительно эгоистичны, склонны к соперничеству и собственничеству, то это потому, что мы к этому приучены.

Руссо представлял себе доцивилизованное состояние природы, в котором наши предки, больше похожие на обезьян, чем на нас самих, не имели ни нужды, ни возможности эксплуатировать и порабощать друг друга. Как охотники-собиратели они могли быть по существу самодостаточными. Необратимое изменение произошло с изобретением металлургии и сельского хозяйства, двух основ развитой цивилизации. (Интересно, что Джаред Даймонд говорит примерно то же самое в Ружья, микробы и сталь .) Каждое из этих достижений способствовало нашему материальному благополучию, но они возможны только в организованном обществе, в котором многие контролируются немногими. Соответственно, затем развиваются бюрократия, правовые системы и организованные религии, которые учат людей принимать свою судьбу в этой юдоли слез.

Руссо красноречиво описывает это изменение в « Рассуждении »: «Равенство исчезло, была введена собственность, стал необходим труд, и бескрайние леса превратились в улыбающиеся поля, которые нужно было поливать потом человеческим, где рабство и нищета вскоре были видно, что они прорастают и растут вместе с посевами». Это мощное озарение: неравенство этически неправильно, и все же оно неизбежно. Лучшее, что мы можем сделать, это попытаться свести его к минимуму. Неудивительно, как сказал швейцарский ученый Жан Старобински: «Огромное эхо этих слов распространилось во времени и пространстве далеко за пределы того, что мог предвидеть Руссо».

Это мощное озарение: неравенство этически неправильно, и все же оно неизбежно. Лучшее, что мы можем сделать, это попытаться свести его к минимуму. Неудивительно, как сказал швейцарский ученый Жан Старобински: «Огромное эхо этих слов распространилось во времени и пространстве далеко за пределы того, что мог предвидеть Руссо».

Если иерархия и неравенство всегда будут с нами, что можно сделать, чтобы облегчить их бремя? Размышление над этим вопросом привело Руссо десять лет спустя к написанию « Общественного договора» , одной из вех в истории политической мысли. Предыдущие теоретики думали о договоре как об обязательстве, в котором народ присягал на верность королю, или же, как в случае с Джоном Локком, в котором народ соглашался на определенные полномочия, которые его правительство должно осуществлять от его имени. В любом случае это было событием в прошлом, которым должны быть связаны последующие поколения. Но Руссо, опираясь на свои рассуждения о неравенстве, бросил громкий вызов: «Человек рождается свободным, и везде он в цепях». Если должны быть цепи, как мы можем сделать их менее связывающими и болезненными?

Если должны быть цепи, как мы можем сделать их менее связывающими и болезненными?

Решение Руссо заключалось в том, что для того, чтобы быть по-настоящему жизнеспособной, культура нуждается в искренней приверженности общему идеалу. В этом смысле общественный договор — это не историческое событие, а живая вера в сообщество, в то, что каждый индивид является полноправной частью целого. Руссо называл такую общность moi commun , общим я (буквально «общим я»). Отсюда следует, что личность должна рассматриваться не как подчиненный «подданный», а как равноправный член «государя». Этот термин обычно относился к монарху, но то, что Руссо имел в виду под сувереном, было всей совокупностью граждан, которые могут делегировать исполнительную власть королю, президенту или любому другому агенту, которого они предпочитают.

Всегда говорят, что американские основатели находились под влиянием Локка и Монтескье, и так оно и было. Но на некоторых повлиял и Руссо, хотя его радикальная репутация делала неразумным говорить об этом открыто. Бессмертная строка Джефферсона: «Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что их создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами», исходит непосредственно из «Общественный договор », опубликованного двести пятьдесят лет назад в этом году.

Бессмертная строка Джефферсона: «Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что их создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами», исходит непосредственно из «Общественный договор », опубликованного двести пятьдесят лет назад в этом году.

Когда Алексис де Токвиль посетил Америку в 1831–1832 годах, нашей стране исполнилось полвека, и это был первый успешный пример стабильной и эффективной современной демократии. Выходец из Франции, где каждые десять лет или около того происходила новая революция, Токвиль хотел понять, что обеспечило успех Соединенным Штатам. это, конечно, стало темой великой Демократии в Америке , которую он продолжил писать. Токвиль брал интервью у многих американцев, от бывшего президента Джона Куинси Адамса до юристов и владельцев магазинов из маленьких городков, и придумал фразу, ставшую знаменитой:0005 les habusudes du coeur , «привычки сердца». Токвиль, большой поклонник Руссо, позаимствовал эту идею из «Общественного договора» . По Руссо, «самый важный закон из всех высечен не на мраморе или меди, а в сердцах граждан. . . . Она сохраняет народ в духе его основания и незаметно заменяет силу привычки силой власти. Я говорю о нравах и обычаях и, прежде всего, о мнениях, предмете, который неизвестен нашим политическим теоретикам, но от которого зависит успех всех других законов».

По Руссо, «самый важный закон из всех высечен не на мраморе или меди, а в сердцах граждан. . . . Она сохраняет народ в духе его основания и незаметно заменяет силу привычки силой власти. Я говорю о нравах и обычаях и, прежде всего, о мнениях, предмете, который неизвестен нашим политическим теоретикам, но от которого зависит успех всех других законов».

Таково наследие Руссо как политического мыслителя: напомнить нам о разрыве между тем, что должно быть, и тем, на что мы должны довольствоваться, и вселить в нас веру в себя как в единое целое. Но это была далеко не единственная область, в которой он исследовал свою основополагающую идею о том, как социализация искажает нашу природу. Размышляя о своей странной истории жизни, он в середине жизни написал свои « исповедей» , первую великую современную автобиографию и богатый источник идей о том, как мы понимаем друг друга и самих себя.

Руссо заимствовал свой титул у святого Августина, но цели у него были совсем другие. Августин хотел показать, как каждый из нас приходит в мир узником греха — даже младенцы завидуют и ненавидят друг друга, говорит он, — и как он лично стал новым человеком после религиозного обращения. Руссо хотел показать, как дети приходят в мир доверчивыми и любящими, и как он лично был социализирован, чтобы предать свою истинную природу. Когда он писал, слово «автобиография» еще не было изобретено; обычным термином были «воспоминания», рассказывающие о значительных публичных событиях жизни человека. Авторы мемуаров редко посвящали своим первым двадцати годам более одной-двух страниц, торопясь рассказать о событиях, о которых, как они ожидали, читатели хотели узнать. Руссо отдал двести страниц своим первым двадцати годам.

Августин хотел показать, как каждый из нас приходит в мир узником греха — даже младенцы завидуют и ненавидят друг друга, говорит он, — и как он лично стал новым человеком после религиозного обращения. Руссо хотел показать, как дети приходят в мир доверчивыми и любящими, и как он лично был социализирован, чтобы предать свою истинную природу. Когда он писал, слово «автобиография» еще не было изобретено; обычным термином были «воспоминания», рассказывающие о значительных публичных событиях жизни человека. Авторы мемуаров редко посвящали своим первым двадцати годам более одной-двух страниц, торопясь рассказать о событиях, о которых, как они ожидали, читатели хотели узнать. Руссо отдал двести страниц своим первым двадцати годам.

Великое и оригинальное понимание Признаний заключается в том, что определенные важные переживания, часто кажущиеся тривиальными с чьей-либо точки зрения, играют глубокую роль в формировании индивидуальной личности. Руссо также считал, что наиболее значительными событиями являются те, которые не дают покоя человеку в памяти, но в которых трудно разобраться. Именно по этой причине они могут скрывать самые важные откровения.

Именно по этой причине они могут скрывать самые важные откровения.

Следуя этому ходу мыслей, который в конечном итоге привел к Фрейду, Руссо описывает случай в детстве, когда женщина-опекун отшлепала его, и он обнаружил, что это доставляет ему сексуальное удовольствие. (она тоже это заметила, и шлепки прекратились.) Когда «Исповедь » были опубликованы посмертно, рецензенты высмеивали подобные материалы, считая их постыдными и не относящимися к делу. Конечно, были распутники, которым нравилось, когда их шлепали или хлестали, и публичные дома, где они могли заплатить за это; это считалось простым вопросом сексуальных пристрастий. То, что пытался понять Руссо, было чем-то другим, чем-то центральным для его собственной личности. Он столкнулся со своим собственным мазохизмом (этого слова тоже еще не было), и его самоанализ пронзительно проницателен. Чего он хотел от женщин, понял он, так это острых ощущений от порицания без реального физического контакта, эротического заряда, тем более сильного, что табуировали и скрывали. «Быть на коленях у властной госпожи, — говорит он, — подчиняться ее приказам, просить у нее прощения, было для меня самым сладким наслаждением».

«Быть на коленях у властной госпожи, — говорит он, — подчиняться ее приказам, просить у нее прощения, было для меня самым сладким наслаждением».

Эта эмоциональная ориентация вместе с тенденцией идеализировать элегантных дам, а затем чувствовать себя недостойными их, мешала большинству его отношений. Он часто влюблялся или, по крайней мере, страстно влюблялся, и в этом тоже достиг впечатляющих самопознаний. Он понял, что склонен проецировать на женщин те качества, которые он хотел, чтобы они имели, в результате чего его страсть была больше сосредоточена на фантазии, чем на реальности. Эта закономерность достигла своего апогея, когда в зрелом возрасте он писал свой роман 9.0005 Жюли, или Новая Элоиза , и был неожиданно поражен любовницей друга. «Я был опьянен любовью без объекта; это опьянение очаровало мои глаза, и предмет остановился на ней. Я видел свою Жюли в Mme. д’Удето, и вскоре я видел только мадам. д’Удето, но облаченный в те совершенства, которыми я украшал кумира моего сердца». Как однажды заметил Поль Валери, мы любим нереальное, потому что оно нереально.

Как однажды заметил Поль Валери, мы любим нереальное, потому что оно нереально.

Еще одна серия из Признаний 9Следует упомянуть 0006, поскольку он поразительно связан с рассуждениями о неравенстве. Руссо утверждал там, что социальная жизнь порождает эмоции, которых «естественный человек» не знал бы, в частности, зависть к другим за то, что они превосходят нас во многих отношениях, и стыд из-за того, что они смотрят на них свысока. будучи шестнадцатилетним слугой, он украл декоративную ленту, намереваясь подарить ее Мэрион, кухарке, которая его привлекала. ленту пропустили, обыскали помещение для прислуги и нашли в его комнате. Приведенный ко всему дому для допроса, он запаниковал и заявил, что это Марион дала ему это. Она не смогла доказать обратное, и их обоих выписали. Сорок лет, пока он, наконец, не рассказал эту историю в Confessions , Руссо мучился от чувства вины, подозревая, что Марион уже никогда не сможет получить хорошую работу. Но стыд, по его словам, помешал ему сказать правду. публичный позор того, что его считают вором, был более невыносим, чем скрытая вина за предательство невиновного человека.

публичный позор того, что его считают вором, был более невыносим, чем скрытая вина за предательство невиновного человека.

В области образования идеи Руссо продолжают находить отклик. большинство философов — Вольтер, Дидро, Юм — были блестящими учениками в школе, и какими бы оппозиционными они себя ни считали, они сформировались в общей интеллектуальной среде. Руссо (как и Уильям Блейк, еще один контркультурный критик) ни разу не посещал школу, а после того, как в детстве его научили читать и писать, впоследствии стал самоучкой. Он никогда не отрицал, что это был самый трудоемкий путь к обучению: «Если есть преимущества в учебе в одиночку, то есть и большие недостатки, и, прежде всего, невероятная трудность. Я знаю это лучше, чем кто-либо». Но это означало, что он подходил к каждому новому автору непредвзято, борясь с книгами со своей точки зрения, а не стараясь угодить учителю или преуспеть на экзамене. К тому времени, когда он написал Общественный договор , он хорошо разбирался в политической теории, но привнес в свое чтение всю жизнь личных размышлений о том, как устроено общество.

Что касается обычных способов обучения, Руссо считал, что они побуждают детей повторять материал, который они еще не готовы понять. И он также думал, что повестка дня, похоже, заключалась в том, чтобы превратить людей в обычных, послушных членов общества. Веря в уникальность каждой личности, он призывал педагогов вместо этого выявлять особые таланты личности, помогая детям думать самостоятельно, а не воспроизводить заученную информацию. Его новаторская работа называлась Émile , полуроман, в котором мудрый наставник ведет мальчика Эмиля через серию событий, которые закладывают основу для обучения и роста на протяжении всей жизни.

У книги есть свои проблемы, на которые вскоре указали. Длительные отношения один на один ребенка и воспитателя больше похожи на мысленный эксперимент, чем на процедуру, которую можно применить на практике в реальном мире. А Руссо сохранил ретроградный взгляд на женские роли, что мешало ему представить себе, что девочка может получить такое же воспитание, как и мальчик. Но Émile полна идей о том, как мы думаем и учимся, и вдохновила многих читателей. ряд выдающихся деятелей действительно были образованы а-ля Жан-Жак , например, физик Ампер, давший свое имя амперу, и освободитель Боливар, давший свое имя Боливии.

Но Émile полна идей о том, как мы думаем и учимся, и вдохновила многих читателей. ряд выдающихся деятелей действительно были образованы а-ля Жан-Жак , например, физик Ампер, давший свое имя амперу, и освободитель Боливар, давший свое имя Боливии.

На более глубоком уровне дух Руссо живет всякий раз, когда предпринимаются прогрессивные образовательные реформы. В «Подпольной истории американского образования» , например, Джон Тейлор Гатто представляет неприятную и вводящую в заблуждение оценку Руссо, но он хвалит заявление Токвиля Демократия в Америке : «Над [народом] возвышается огромная опекунская власть, которая одна берет на себя обеспечение их удовольствий и наблюдение за их судьбой… она не тиранизирует, но препятствует, подавляет, ослабляет, сдерживает и притупляет, пока он не сведет каждую нацию к простому стаду робких и трудолюбивых животных с правительством в качестве их пастыря». Такому анализу Токвиль научился у Руссо, а Гатто, сам того не зная, друг Руссо.

Наследие Руссо для потомков было глубоким, но в значительной степени скрытым, поглощенным огромным движением культуры. Однако была одна область, в которой его идеи принесли немедленные плоды. Через одиннадцать лет после его смерти лидеры Французской революции стремились установить полное равенство, призывая его как светского покровителя. Революционный лозунг Liberté, égalité, fraternité в своей основе руссоистский, и его останки были с большой помпой доставлены в Париж для повторного захоронения в Пантеоне.

Слишком быстро Революция предала свои идеалы и закончилась террором. Руссо был бы потрясен; он всегда предостерегал от возможных последствий революции. после Террора Наполеон стал императором, мечтавшим о европейском господстве. Он тоже всю жизнь читал Руссо, и сохранился замечательный анекдот о его посещении загородного поместья, где Руссо умер в 1778 году. Глядя на простой мемориал, Наполеон заметил: «Было бы лучше для мира во Франции». если бы этого человека никогда не существовало. Это он подготовил почву для Французской революции». Хозяин ответил с удивлением: «Я думал, гражданин консул, что не вам оплакивать революцию». «Ах хорошо!» Наполеон ответил: «Будущее покажет, не было бы лучше для мира во всем мире, если бы ни Руссо, ни я никогда не существовали».

Это он подготовил почву для Французской революции». Хозяин ответил с удивлением: «Я думал, гражданин консул, что не вам оплакивать революцию». «Ах хорошо!» Наполеон ответил: «Будущее покажет, не было бы лучше для мира во всем мире, если бы ни Руссо, ни я никогда не существовали».

Во всех этих отношениях наследие Руссо продолжает жить, и, кроме того, есть еще более тонкий способ, которым мы его переживаем. Выросший в трудолюбивой кальвинистской Женеве, он вскоре понял, что способен неустанно работать над самостоятельными задачами, но сильно сопротивляется задачам, поставленным другими. Точно так же, как «естественный человек», думал он, чувствовал себя как дома в себе и в своем мире, мы должны защищать нашу сущностную сущность от трудоголических требований современной жизни. Руссо скромно зарабатывал на жизнь копированием музыки — простой задачей, с которой сегодня могла справиться машина, и ему нравилась эта работа, потому что ее нужно было выполнять с осторожностью, но в своем собственном темпе. Говоря о себе в третьем лице, он пояснил: «Он выполняет свою задачу, когда и как ему нравится; ему не нужно ни перед кем отчитываться за свой день, свое время, свою работу или свой досуг. Ему не нужно ничего устраивать, ничего планировать, ни о чем беспокоиться, ему не нужно тратить свой ум, он сам и живет для себя весь день, каждый день».

Говоря о себе в третьем лице, он пояснил: «Он выполняет свою задачу, когда и как ему нравится; ему не нужно ни перед кем отчитываться за свой день, свое время, свою работу или свой досуг. Ему не нужно ничего устраивать, ничего планировать, ни о чем беспокоиться, ему не нужно тратить свой ум, он сам и живет для себя весь день, каждый день».

В « Признаниях» и еще раз в незаконченной последней книге под названием «Грезы одинокого странника» Руссо вспоминал дзен-подобный опыт подчинения сиюминутным ощущениям на берегу маленького острова в швейцарском озере. . «Шум волн и волнение воды овладели моими чувствами и изгнали из моей души всякое другое волнение, погружая ее в сладостную задумчивость, в которой ночь часто заставала меня врасплох. Приливы и отливы воды с ее непрерывным, но меняющимся звуком беспрестанно ударяли в мои глаза и уши». Руссо помог нам оценить и такой опыт. Торо Уолден — друг Руссо.

Как Руссо предсказал Трампа | Житель Нью-Йорка

Низкое происхождение Руссо сделало его великим аутсайдером эпохи Просвещения.

«Я люблю малообразованных», — сказал Дональд Трамп во время победной речи в феврале, и он неоднократно нацеливался на американскую элиту и ее «фальшивая песня глобализма». Избиратели в Великобритании, прислушиваясь к призывам участников кампании Brexit «вернуть себе контроль» над страной, которой якобы угрожает неконтролируемая иммиграция, «неизбранная элита» и «эксперты», повернули вспять пятидесятилетнюю европейскую интеграцию. Другие страны Западной Европы, а также Израиль, Россия, Польша и Венгрия бурлят демагогическими заявлениями об этнической, религиозной и национальной идентичности. В Индии индуистские сторонники превосходства использовали консервативный эпитет «либтард», чтобы направить праведную ярость на либеральные и светские элиты. Великое предприятие восемнадцатого века по созданию универсальной цивилизации, гармонирующей между рациональным личным интересом, торговлей, роскошью, искусством и наукой, — Просвещение, выкованное Вольтером, Монтескье, Адамом Смитом и другими, — кажется, достигло бурного заката в мировом масштабе.

Ни один мыслитель эпохи Просвещения, наблюдающий наше нынешнее затруднительное положение из загробной жизни, не смог бы сказать «Я же говорил вам» с такой уверенностью, как Жан-Жак Руссо, неуклюжий и колючий самоучка из Женевы, которого Исайя Берлин незабываемо описал как «величайшего воинствующий низколобый в истории». В своих основных произведениях, начиная с 17-50-х гг., Руссо процветал благодаря своему отвращению к столичному тщеславию, недоверию к технократам и международной торговле и защите традиционных нравов.

Вольтер, с которым Руссо разделял давнюю и сильную вражду, карикатурно изображал его как «бродягу, который хотел бы видеть богатых ограбленными бедными, чтобы лучше установить братское единство людей». Во время холодной войны такие критики, как Берлин и Джейкоб Талмон, представляли Руссо пророком тоталитаризма. Теперь, когда средний класс на Западе находится в стагнации, а миллиарды других людей вырываются из нищеты, лелея несбыточные мечты о процветании, одержимость Руссо психическими последствиями неравенства кажется еще более пророческой и тревожной.

Руссо описал квинтэссенцию внутреннего опыта современности: быть аутсайдером. Когда он прибыл в Париж в 1740-х годах в возрасте тридцати лет, он был бесстрастным наблюдателем, борющимся со сложными чувствами зависти, очарования, отвращения и неприятия, спровоцированными эгоцентричной элитой. Высмеиваемый своими сверстниками во Франции, он нашел увлеченных читателей по всей Европе. Молодые немецкие провинциалы, такие как философы Иоганн Готлиб Фихте и Иоганн Готфрид фон Гердер — соответственно отцы экономического и культурного национализма — кипели от обиды на космополитических универсалистов. Многие революционеры из маленьких городков, начиная с Робеспьера, были вдохновлены надеждой Руссо, изложенной в его книге «Общественный договор» (1762 г.), что новая политическая структура может излечить недуги неравноправного и коммерческого общества.

За последнее десятилетие в ряде книг утверждалось центральное место и уникальность Руссо. В биографии Лео Дамроша «Беспокойный гений» (2005 г. ) Руссо назван «самым оригинальным гением своего времени — настолько оригинальным, что большинство людей в то время не могли оценить, насколько сильным было его мышление». В прошлом году Иштван Онт в «Политике в коммерческом обществе», сравнительном исследовании Руссо и Адама Смита, утверждал, что мы не продвинулись далеко за пределы страхов и опасений Руссо: что общество, построенное вокруг эгоистичных личностей, обязательно будет лишено общего мораль. Генрих Мейер в своей новой книге «О счастье философской жизни» (Чикаго) предлагает обзор мысли Руссо через чтение его последней незаконченной книги «Грезы одинокого бродяги», которую он начал в 1776 году. , за два года до его смерти. В «Грезах» Руссо отошел от политических предписаний и культивировал свою веру в то, что «свобода не присуща никакой форме правления, она в сердце свободного человека».

) Руссо назван «самым оригинальным гением своего времени — настолько оригинальным, что большинство людей в то время не могли оценить, насколько сильным было его мышление». В прошлом году Иштван Онт в «Политике в коммерческом обществе», сравнительном исследовании Руссо и Адама Смита, утверждал, что мы не продвинулись далеко за пределы страхов и опасений Руссо: что общество, построенное вокруг эгоистичных личностей, обязательно будет лишено общего мораль. Генрих Мейер в своей новой книге «О счастье философской жизни» (Чикаго) предлагает обзор мысли Руссо через чтение его последней незаконченной книги «Грезы одинокого бродяги», которую он начал в 1776 году. , за два года до его смерти. В «Грезах» Руссо отошел от политических предписаний и культивировал свою веру в то, что «свобода не присуща никакой форме правления, она в сердце свободного человека».

Если Руссо кажется главным героем антиэлитарного мятежа, в настоящее время реконфигурирующего нашу политику, то это потому, что он присутствовал при создании системы ценностей — веры Просвещения в то, что он называл «науками, искусствами, роскошью, торговля, законы», которые изменили характер западной культуры и, в конечном счете, всего мира. Новое устроение в целом пошло на пользу литераторам. Руссо, однако, стал одним из его редких критиков, по крайней мере отчасти потому, что парижский салон, средоточие французского Просвещения, был средой, в которой ему не было места.

Новое устроение в целом пошло на пользу литераторам. Руссо, однако, стал одним из его редких критиков, по крайней мере отчасти потому, что парижский салон, средоточие французского Просвещения, был средой, в которой ему не было места.

У Руссо было мало формального образования, но он накопил много опыта в детстве и юности, в основном без присмотра. Он родился в Женеве в 1712 году в семье бедного часовщика и матери, которая умерла вскоре после родов. Ему было всего десять лет, когда отец передал его безразличным родственникам и покинул город. В возрасте пятнадцати лет он сбежал и нашел дорогу в Савойю, где быстро стал мальчиком-игрушкой швейцарско-французской дворянки. Она оказалась большой любовью всей его жизни, познакомив его с книгами и музыкой. Руссо, всегда искавший замену своей матери, называл ее маман .

К тому времени, как он прибыл в Париж, он уже работал в различных подчиненных должностях по всей Европе: подмастерьем гравера в Женеве, лакеем в Турине, наставником в Лионе, секретарем в Венеции. Этот опыт, пишет Дамрош, «дал ему право анализировать неравенство так, как он это делал». Вскоре после своего переезда в Париж он познакомился с почти неграмотной прачкой, которая родила ему пятерых детей, и совершил свои первые пробные набеги в салонное общество. Одним из его первых знакомых был Дени Дидро, земляк из провинции, который стремился максимально использовать относительно свободный интеллектуальный климат того десятилетия. В 1751 году Дидро выпустил свою «Энциклопедию», в которой синтезировались ключевые идеи французского Просвещения, такие как «Естественная история» Бюффона (1749).) и чрезвычайно влиятельный «Дух законов» Монтескье (1748). Энциклопедия закрепила главное утверждение движения: знание человеческого мира и определение его фундаментальных принципов проложит путь прогрессу. В качестве плодовитого автора «Энциклопедии», опубликовавшего около четырехсот статей, многие из которых были посвящены политике и музыке, Руссо, по-видимому, присоединился к коллективному стремлению установить примат разума и, как писал Дидро, «отдать должное искусствам и наукам — свобода, которая так им дорога».

Этот опыт, пишет Дамрош, «дал ему право анализировать неравенство так, как он это делал». Вскоре после своего переезда в Париж он познакомился с почти неграмотной прачкой, которая родила ему пятерых детей, и совершил свои первые пробные набеги в салонное общество. Одним из его первых знакомых был Дени Дидро, земляк из провинции, который стремился максимально использовать относительно свободный интеллектуальный климат того десятилетия. В 1751 году Дидро выпустил свою «Энциклопедию», в которой синтезировались ключевые идеи французского Просвещения, такие как «Естественная история» Бюффона (1749).) и чрезвычайно влиятельный «Дух законов» Монтескье (1748). Энциклопедия закрепила главное утверждение движения: знание человеческого мира и определение его фундаментальных принципов проложит путь прогрессу. В качестве плодовитого автора «Энциклопедии», опубликовавшего около четырехсот статей, многие из которых были посвящены политике и музыке, Руссо, по-видимому, присоединился к коллективному стремлению установить примат разума и, как писал Дидро, «отдать должное искусствам и наукам — свобода, которая так им дорога».

Но его взгляды менялись. Однажды днем в октябре 1749 года Руссо отправился в крепость под Парижем, где Дидро, испытавший пределы свободы слова трактатом, ставящим под сомнение существование Бога, отбывал несколько месяцев в тюрьме. Читая по дороге газету, Руссо заметил объявление о конкурсе сочинений. Тема звучала так: «Сделал ли прогресс науки и искусства больше для развращения нравов или для их улучшения?» В своей «Исповеди», опубликованной в 1782 году и, возможно, первой современной автобиографии, Руссо описал, как «в тот момент, когда я прочитал это, я увидел другую вселенную и стал другим человеком». Он утверждает, что сел на обочину и провел следующий час в трансе, заливая свое пальто слезами, охваченный пониманием того, что прогресс, вопреки тому, что философы Просвещения говорили о его цивилизующем и освобождающем влиянии, ведет к новым формам жизни. порабощение.

Руссо вряд ли воспринял свое прозрение так театрально; возможно, он уже начал формулировать свои ереси. В любом случае его работа, получившая приз на конкурсе, опубликованная в 1750 году как его первая философская работа «Рассуждение о нравственном влиянии искусств и наук», изобиловала драматическими заявлениями. Искусства и науки, писал он, были «гирляндами цветов на цепях, отягощающих [людей] вниз», и «наши умы были испорчены пропорционально» по мере того, как росло человеческое знание. К середине восемнадцатого века парижские интеллектуалы установили стандарт цивилизации, которому должны были следовать другие. По мнению Руссо, недавно возникший интеллектуальный и технократический класс сделал не более чем литературное и моральное прикрытие для сильных и несправедливых.

В любом случае его работа, получившая приз на конкурсе, опубликованная в 1750 году как его первая философская работа «Рассуждение о нравственном влиянии искусств и наук», изобиловала драматическими заявлениями. Искусства и науки, писал он, были «гирляндами цветов на цепях, отягощающих [людей] вниз», и «наши умы были испорчены пропорционально» по мере того, как росло человеческое знание. К середине восемнадцатого века парижские интеллектуалы установили стандарт цивилизации, которому должны были следовать другие. По мнению Руссо, недавно возникший интеллектуальный и технократический класс сделал не более чем литературное и моральное прикрытие для сильных и несправедливых.

Дидро был рад потакать полемике Руссо и поначалу не осознавал, что это равносильно объявлению войны его собственному замыслу. Большинство его сверстников видели в науке и культуре освобождение человечества от христианства, иудаизма и других пережитков того, что они считали варварскими суевериями. Они хвалили формирующийся класс буржуазии и придавали большое значение его инстинктам самосохранения и личных интересов, а также его научному и меритократическому духу. Адам Смит предвидел открытую глобальную систему торговли, основанную на зависти и восхищении богатыми наряду с миметическим стремлением к их власти и привилегиям. Смит утверждал, что человеческий инстинкт подражания другим можно превратить в положительную моральную и социальную силу. Монтескье считал, что торговля, которая делает «лишние вещи полезными, а полезные — необходимыми», «излечит разрушительные предрассудки» и будет способствовать «общению между народами».

Адам Смит предвидел открытую глобальную систему торговли, основанную на зависти и восхищении богатыми наряду с миметическим стремлением к их власти и привилегиям. Смит утверждал, что человеческий инстинкт подражания другим можно превратить в положительную моральную и социальную силу. Монтескье считал, что торговля, которая делает «лишние вещи полезными, а полезные — необходимыми», «излечит разрушительные предрассудки» и будет способствовать «общению между народами».

В поэме Вольтера «Мондэн» автор изображен как обладатель прекрасных гобеленов, столового серебра и богато украшенной кареты, упивающийся роскошным настоящим Европы и презирающий ее религиозное прошлое. Вольтер был типичным корыстолюбивым простолюдином, продвигавшим торговлю и свободу как противоядие от произвола власти и иерархии. В 1720-х годах он прибыльно спекулировал в Лондоне и приветствовал биржу как храм светской современности, где «иудей, мусульманин и христианин обращаются друг с другом так, как если бы все они были одной веры, и применяли только слово «неверный». людям, которые обанкротились».

людям, которые обанкротились».

Призывая к стремлению к роскоши вместе со свободой слова, Вольтер и другие сформулировали и воплотили образ жизни, в котором индивидуальная свобода достигалась за счет увеличения богатства и интеллектуальной изощренности. Против этой нравственной и интеллектуальной революции, наступившей после столетий подчинения престолу и алтарю, Руссо поднял контрреволюцию. По его словам, слово «финансы» — это «слово раба», а тайная работа финансовых систем — это «средство создания воров и предателей и выставления свободы и общественного блага на аукцион». Предвосхищая сегодняшних сторонников Брексита, он заявил, что, несмотря на политическую и экономическую мощь Англии, страна предлагает своим гражданам лишь фиктивную свободу: «Англичане думают, что она свободна. Он сильно обманывает себя; он свободен только во время выборов членов парламента. Как только они избираются, народ порабощается и ничего не значит».

«Мне приснился кошмар, что вы с папой однажды проснулись не на той стороне истории».