8. Индивид, личность, субъект деятельности и индивидуальность

Существует много различных точек зрения на то, как надо решать проблему изучения человека и его психики. Один из наиболее популярных в отечественной психологии подходов к изучению человека был предложен Б. Г. Ананьевым.

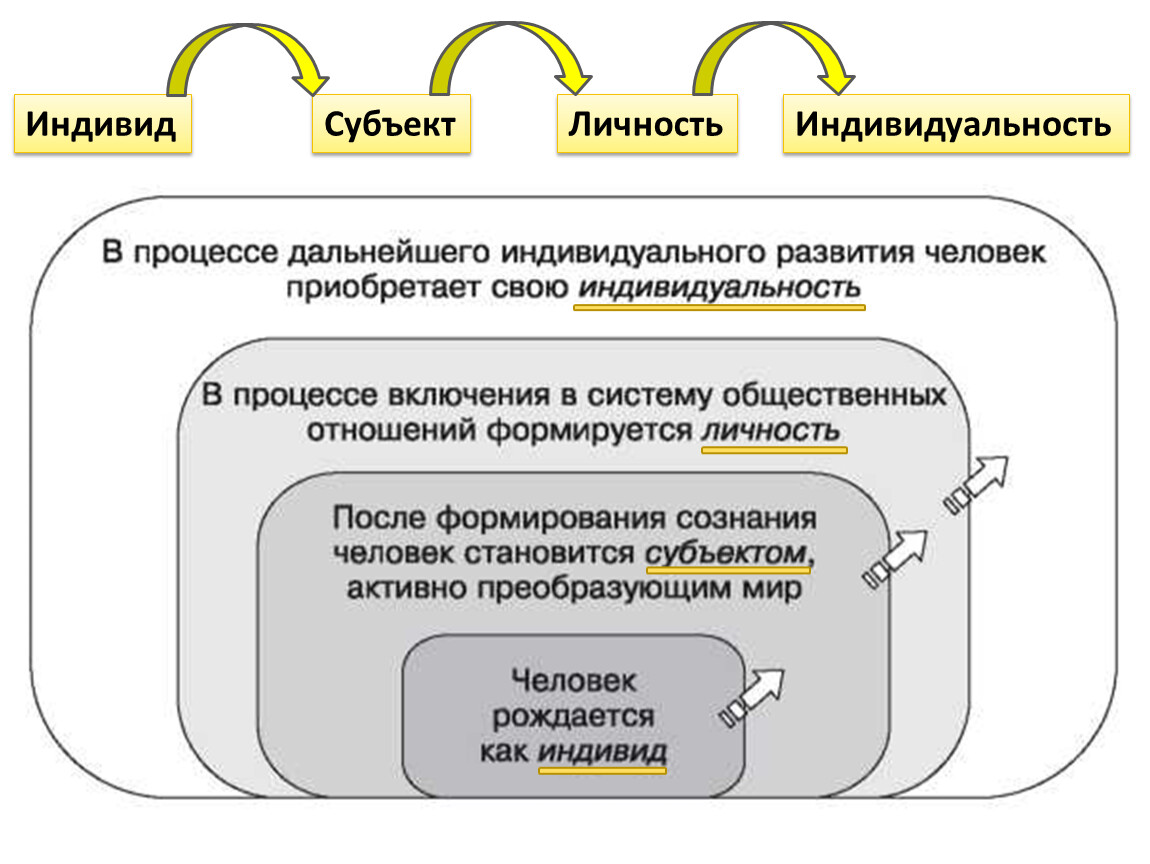

Б. Г. Ананьев выделял в системе человекознания четыре основных понятия: индивид, субъект деятельности, личностьииндивидуальность.

Понятие «индивид»имеет несколько толкований. Прежде всего индивид – это человек как единичное природное существо, представитель видаHomo sapiens(рис. 4). В данном случае подчеркивается биологическая сущность человека. Но иногда это понятие используют для обозначения человека как отдельного представителя человеческой общности, как социальное существо, использующее орудия труда. Однако и в этом случае не отрицается биологическая сущность человека.

Рис. 4.Характеристика содержания понятия «индивид»

Человек как индивид обладает определенными

свойствами.

Другое понятие, характеризующее человека как объект реального мира, – «личность»(рис. 5). Данное понятие, как и понятие «индивид», имеет различные варианты толкования. В частности, под личностью понимается индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. Некоторые авторы под личностью понимают системное свойство индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. Есть и другие толкования этого понятия, но все они сходятся в одном:понятие «личность» характеризует человека как социальное существо

. В рамках данного понятия рассматриваются такие психологические свойства личности, как мотивация, темперамент, способности и характер.

Рис. 5.Характеристика содержания понятия «личность»

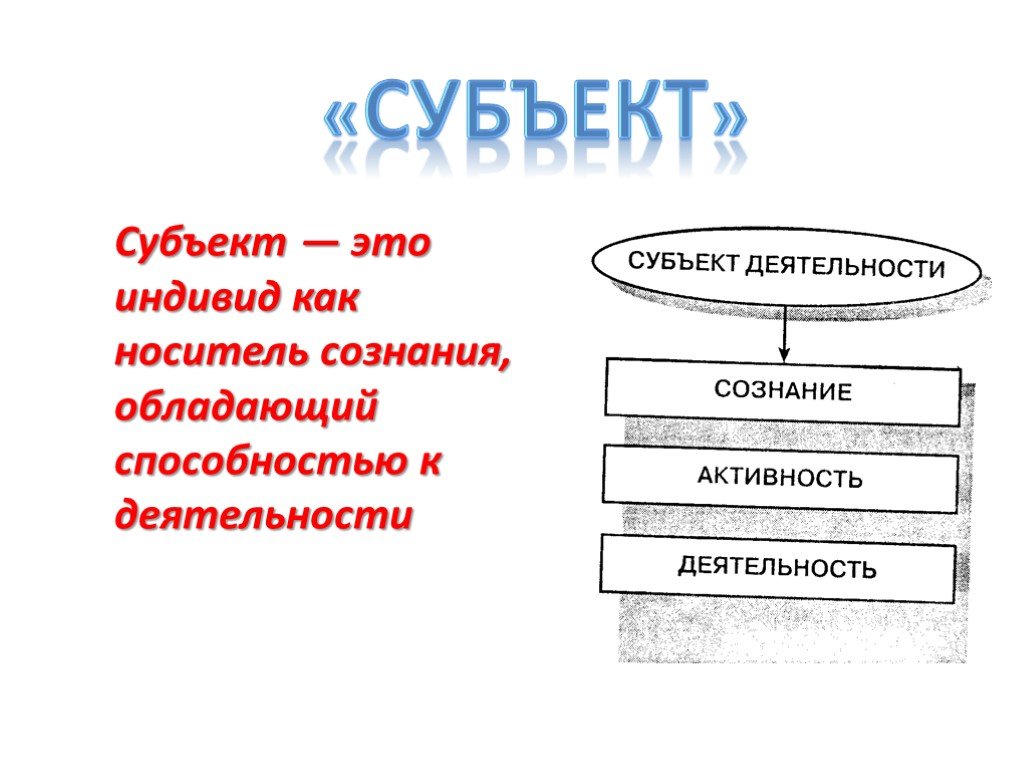

Следующее понятие, которое выделял Б. Г. Ананьев при изучении человека, – «субъект деятельности»(рис. 6). Это понятие по своему содержанию занимает промежуточное положение между понятиями «индивид» и «личность». Субъект деятельности соединяет в единое целое биологическое начало и социальную сущность человека. Если бы человек не обладал способностью выступать в качестве субъекта деятельности, то вряд ли он мог бы рассматриваться как социальное существо, поскольку его эволюция и социальное развитие невозможны без деятельности.

Главной чертой человека как субъекта,

отличающей его от остальных живых

существ, является сознание. Сознание –

это высшая форма психического развития,

присущая только человеку. Оно определяет

возможность познания объективной

реальности, формирования целенаправленного

поведения и как следствие – преобразования

окружающего мира. В свою очередь,

способность сознательной деятельности

по преобразованию окружающего мира

является еще одной чертой человека как

субъекта.

Рис. 6.Характеристика содержания понятия «субъект деятельности»

Итак, человек может рассматриваться, во-первых, как представитель живой природы, биологический объект, во-вторых, как субъект сознательной деятельности и, в-третьих, как социальное существо. То есть человек – это биосоциальное существо, наделенное сознанием и способностью к деятельности. Объединение этих трех уровней в одно целое формирует интегральную характеристику человека – его индивидуальность.

Индивидуальность– это совокупность психических, физиологических и социальных особенностей конкретного человека с точки зрения его уникальности, своеобразия и неповторимости. Предпосылкой формирования человеческой

индивидуальности служат анатомо-физиологические

задатки, которые преобразуются в процессе

воспитания, имеющего общественно

обусловленный характер. Разнообразие

условий воспитания и врожденных

характеристик порождает широкую

вариативность проявлений индивидуальности.

4.2. Человек как субъект деятельности

Понятие о человеке как субъекте деятельности

Психологическое строение индивидуальной деятельности

Освоение деятельности человеком

Что такое индивидуальная деятельность? Какие составляющие выделяют в деятельности и как происходит ее освоение человеком?

Понятие о человеке как субъекте деятельности

Субъектность

человека по своему исходному основанию

связана

со способностью индивида превращать

собственную жизнедеятельность в

предмет практического преобразования.

Сущностными свойствами этого процесса

является способность человека

управлять своими действиями,

реально-практически преобразовывать

действительность, планировать способы

действий, реализовывать намеченные

программы, контролировать ход и оценивать

результаты своих действий.

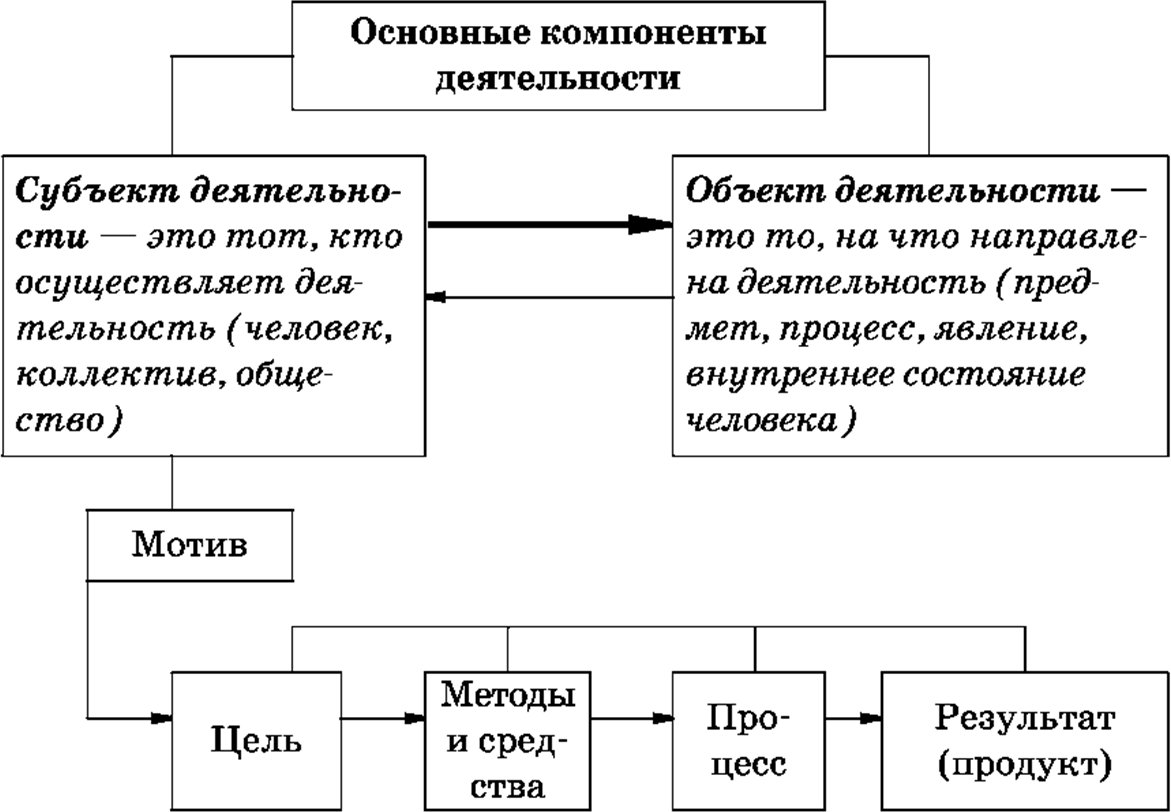

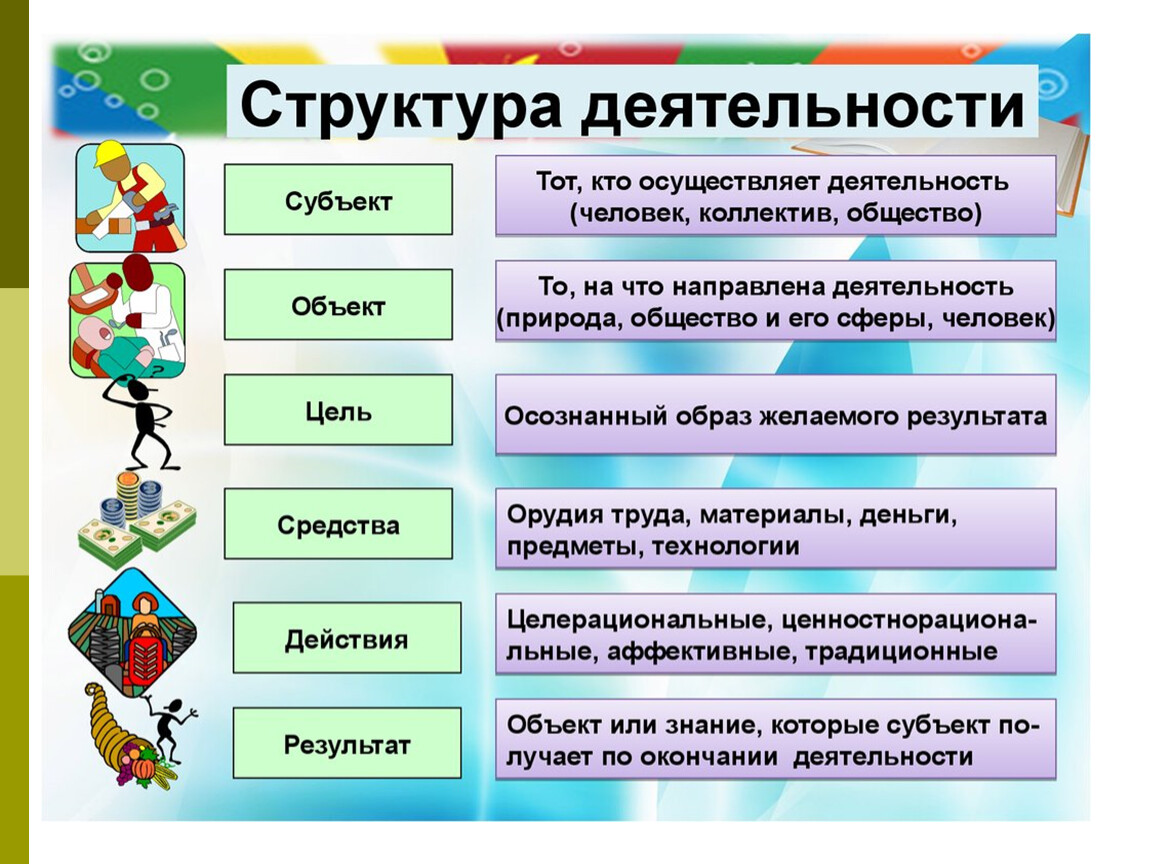

Практическое отношение человека к действительности включает в себя три составляющие: 1)

субъект, наделенный активностью и направляющий ее на объекты или на других субъектов; 2) объект, на который направлена активность субъектов; 3) активность, выражающаяся в том или ином способе действия субъекта с объектом. В роли субъектов деятельности могут выступать: а) конкретный индивид, б) социальная группа, в) общество в целом. В зависимости от этого выделяют индивидуальную деятельность, коллективную, или групповую, деятельность и общественно-историческую деятельность, или практику. Психология имеет дело преимущественно с первыми двумя формами деятельности. Становление

субъекта деятельности есть процесс

освоения индивидом

ее основных структурных образующих:

смысла, цели, задач,

способов преобразования человеком

объективного мира.

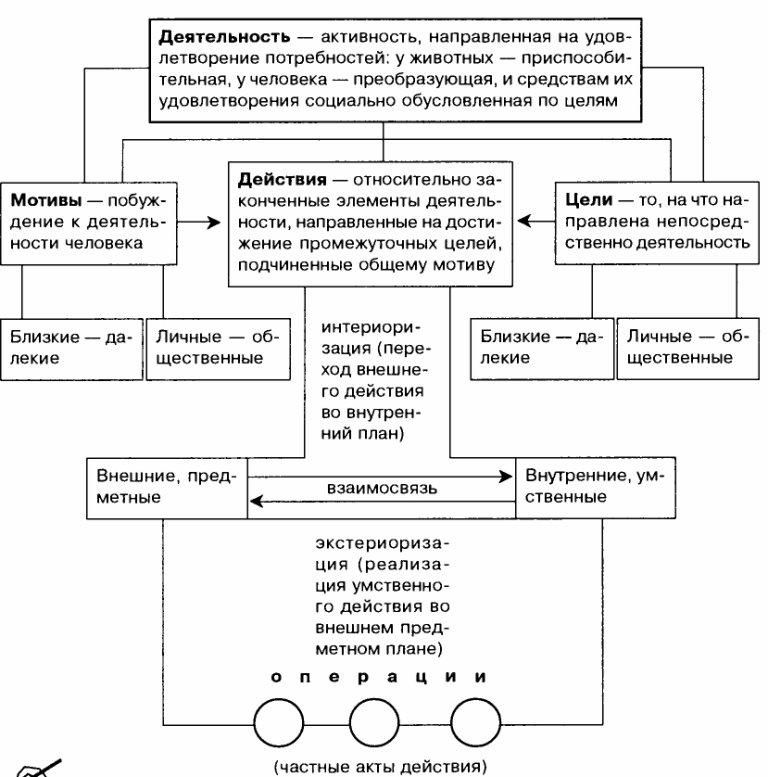

Психологическое строение индивидуальной деятельности

Психологическое строение деятельности достаточно полно и развернуто описано в работах А.Н.Леонтьева и представителей его научной школы. Согласно их взглядам, целостная деятельность имеет следующие составляющие: потребности — мотивы — цели — условия достижения цели (единство цели и условий составляет задачу) и соотносимые с ними: деятельность — действия — операции. Схематически структуру деятельности можно представить следующим образом (рис.7).

Первый

пласт деятельности (потребности, мотивы,

цели, условия)

составляет ее предметное

содержание. Это

внутренний план

ее осуществления, ее образ, то, на основе

чего она строится.

Второй пласт деятельности (отдельная

деятельность, действия,

операции) составляют ее структурные

элементы. Это

реализация

деятельности, сама деятельность во

плоти. В своем единстве

оба эти пласта деятельности составляют

ее психологическое

содержание.

Вдеятельности есть и третий пласт: взаимные переходы ипревращения ее отдельных структурных элементов (мотива — в цель и, соответственно, деятельности — в действие; цели — в условие ее реализации и т.д.). Это уже динамика деятельности, ее трансформация.

Содержание целостной деятельности соотносимо с понятиями потребности и мотива, с процессом определения их предметного содержания. Поэтому анализ конкретной деятельности человека можно осуществить только тогда, когда будут определены потребности и мотивы этой деятельности при достаточно четком формулировании их предметного содержания. И, наоборот, если речь идет о потребности и конкретизирующих ее мотивах при определении их предметного содержания, то этим психологическим образованиям должна соответствовать та или иная деятельность, направленная на их удовлетворение.

Источником

активности человека, его деятельности

выступают

многообразные потребности. Потребность

— это состояние

человека, выражающее его зависимость

от материальных и духовных

предметов и условий существования,

находящихся вне индивида. В психологии

потребности человека рассматриваются

как переживание нужды в том, что необходимо

для поддержания жизни

его организма и развития его личности.

Потребность

— это состояние

человека, выражающее его зависимость

от материальных и духовных

предметов и условий существования,

находящихся вне индивида. В психологии

потребности человека рассматриваются

как переживание нужды в том, что необходимо

для поддержания жизни

его организма и развития его личности.

Переживаемая человеком нужда (потребность) побуждает его к совершению деятельности, к поиску предмета ее удовлетворения. Предмет потребности есть ее действительный мотив. Мотив — это форма проявления потребности, побуждение к оп

ределенной деятельности, тот предмет, ради которого осуществляется данная деятельность. Мотив — это побуждение к деятельности, в которое выливается данная потребность. Мотив — это опредмеченная потребность. Или — что то же самое — предмет потребности есть мотив. На основе одной и той же потребности могут образовываться мотивы к различным деятельностям. Одна и та же деятельность

может вызываться различными мотивами,

отвечать различным потребностям.

Одна и та же деятельность

может вызываться различными мотивами,

отвечать различным потребностям.Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, к выявлению той цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, требует выполнения действия, направленного на создание или получение предмета, отвечающего требованиям мотива и удовлетворяющего потребность. Цель — это пред

Деятельность как целое — это единица жизни человека, активность, отвечающая определенной потребности, мотиву. Деятельность всегда соотносится с определенным мотивом.

Действие выступает

как составная часть деятельности. Оно

отвечает

осознаваемой цели. Любая деятельность

осуществляется в

форме действий или цепи действий. Это

значит, что когда мы наблюдаем

какой-либо внешний или внутренний

процесс активности

человека, то по отношению к ее мотиву

эта активность есть

деятельность, а по отношению к цели —

или отдельное действие,

или совокупность, цепь действий. Деятельность и действие

жестко не связаны. Одна и та же деятельность

может реализовываться

разными действиями, и одно и то же

действие может входить в различные виды

деятельности.

Деятельность и действие

жестко не связаны. Одна и та же деятельность

может реализовываться

разными действиями, и одно и то же

действие может входить в различные виды

деятельности.

Действие, имея определенную цель, осуществляется разными способами в зависимости от тех условий, в которых это действие совершается. Способы осуществления действия называются операциями. Операции — это преобразованные действия, действия, ставшие способами осуществления других, более сложных действий.

Например, когда ребенок учится писать буквы, то написание буквы является для него действием, направляемым сознательной целью — правильно написать букву. Но, овладев этим действием, ребенок использует написание букв как способ для написания слов (более сложного действия) и, следовательно, написание букв превращается из действия в операцию.

Особый

аспект анализа деятельности составляют

изменения и

трансформации самого строения деятельности

как целостной системы

в процессе ее осуществления. Так,

деятельность может утратить свой мотив

и превратиться в действие, а действие,

при изменении его цели, может превратиться

в операцию. Мотив некоторой деятельности

может переходить на цель действия, в

результате чего последнее превращается

в другую деятельность.

Так,

деятельность может утратить свой мотив

и превратиться в действие, а действие,

при изменении его цели, может превратиться

в операцию. Мотив некоторой деятельности

может переходить на цель действия, в

результате чего последнее превращается

в другую деятельность.

Эти трансформации происходят потому, что результаты составляющих деятельность действий при некоторых условиях оказываются более значительными, чем их мотивы. А.Н.Леонтьев приводит такой пример. Ребенок может своевременно выполнять домашние задания первоначально лишь для того, чтобы пойти гулять. Но при систематическом получении положительных отметок за свою работу, повышающих его ученический «престиж», он начинает готовить теперь уроки для того, чтобы иметь хорошие отметки. Действие приготовления уроков приобрело другой мотив.

Это

общий психологический механизм развития

действий: сдвиг

мотива на цель. А.Н.Лёонтьев

так характеризует этот механизм. Действия, обогащаясь, «перерастают»

тот круг деятельностей, которые они

реализуют, и вступают в противоречие с

породившими

мотивами. В результате происходит сдвиг

мотива на цели,

изменение их иерархии и рождение новых

мотивов — новых

видов деятельности; прежние цели

психологически дискредитируются,

а отвечающие им действия или вовсе

перестают существовать,

или превращаются в операции.

Действия, обогащаясь, «перерастают»

тот круг деятельностей, которые они

реализуют, и вступают в противоречие с

породившими

мотивами. В результате происходит сдвиг

мотива на цели,

изменение их иерархии и рождение новых

мотивов — новых

видов деятельности; прежние цели

психологически дискредитируются,

а отвечающие им действия или вовсе

перестают существовать,

или превращаются в операции.

Вдеятельности человека постоянно

происходят такие взаимные

превращения: деятельность действие

операция и мотив

цель условия. Подвижность составляющих

деятельности выражается

также в том, что каждая из них может

стать дробной или, наоборот, будет

включать в себя ранее относительно

самостоятельные

единицы (например, некоторое действие

может раздробиться

на ряд последовательных действий при

соответствующем

делении некоторой цели на подцели).

Сложные виды деятельности,

как правило, побуждаются не одним, а

несколькими мотивами,

они полимотивированы. Например,

учебная деятельность

школьников может побуждаться

познавательными, социальными,

материальными мотивами.

Освоение деятельности человеком

Освоение любого конкретного вида деятельности подчиняется общим закономерностям развития деятельности.

Теоретик

и практик в области психологии деятельности

В.В.Давыдов

выделяет ряд общих закономерностей

развития деятельности [3]. Во-первых, существует

процесс возникновения, формирования

и распада любого конкретного вида

деятельности (например,

игровой, учебной, трудовой и т.п.). Во-вторых, ее

структурные

компоненты постоянно меняют свои

функции, превращаясь друг в друга

(например, потребности конкретизируются

в мотивах, действие может стать операцией

и наоборот). В-третьих, различные

частные виды деятельности взаимосвязаны

в едином потоке человеческой жизни

(поэтому, например, подлинное

понимание учебной деятельности

предполагает раскрытие ее взаимосвязей

с игрой и трудом, со спортом и

общественно-организационными

занятиями и т.д.). В-четвертых, каждый

вид деятельности первоначально возникает

и складывается в своей

внешней форме, как система развернутых

взаимоотношений

между людьми; лишь на этой основе

возникают внутренние формы деятельности

отдельного человека.

При целенаправленном и осознанном освоении любого вида деятельности следует учитывать именно эти основные психологические закономерности. Освоение деятельности, превращение индивида в субъекта деятельности означает овладение им основными структурными компонентами деятельности: ее потребностями и мотивами, целями и условиями их достижения, действиями и операциями. Применительно к конкретной деятельности речь будет идти об освоении конкретных мотивов, целей, действий и операций.

С этой точки зрения пока еще мало изучены психологические особенности процесса освоения деятельности. Такой анализ сделан в большей мере применительно к игровой и учебной деятельности. Однако пока нет больших достижений при изучении конкретных форм профессиональной деятельности и психологических закономерностей ее освоения.

Наиболее

разработанными в настоящее время

являются вопросы

формирования конкретных умений и

навыков. Хотя и здесь

не прекращаются теоретические дискуссии

и споры, связанные,

в частности, с самим определением умений

и навыков. Если

соотнести данные компоненты деятельности

(точнее, результаты

ее освоения) с ее структурой, то мы

увидим, что эти исследования

ведутся на уровне анализа действий и

операций и связанных

с ними целей и условий.

Если

соотнести данные компоненты деятельности

(точнее, результаты

ее освоения) с ее структурой, то мы

увидим, что эти исследования

ведутся на уровне анализа действий и

операций и связанных

с ними целей и условий.

Умения и навыки являются характеристиками выполнения человеком различных действий. При этом в психологии есть две трактовки этих понятий. Согласно первой из них, умения и навыки рассматриваются как ступени, уровни овладения человеком теми или иными действиями, выполняемыми на основе знаний. Умение при этом рассматривается как первая ступень овладения каким-либо действием, а навык — как вторая ступень, означающая уже хорошее, вполне успешное, безошибочное выполнение этого действия. Умение означает, что индивид усвоил соответствующее знание и может его применять, контролируя каждый свой шаг в соответствии с этим знанием.

Навык

же означает, что применение этого знания

приобрело автоматизированный

характер. «Навык, — указывал С. Л.Рубинштейн,

— возникает как сознательно автоматизируемое

действие и затем функционирует как

автоматизированный способ выполнения

действия. То, что данное действие стало

навыком, означает,

собственно, что индивид в результате

упражнения приобрел возможность

осуществлять данную операцию, не делая

ее выполнение своей сознательной

целью» [4].

Л.Рубинштейн,

— возникает как сознательно автоматизируемое

действие и затем функционирует как

автоматизированный способ выполнения

действия. То, что данное действие стало

навыком, означает,

собственно, что индивид в результате

упражнения приобрел возможность

осуществлять данную операцию, не делая

ее выполнение своей сознательной

целью» [4].

Согласно

другой трактовке, умения

и навыки относятся к разным действиям. Действия,

которые выполняет человек, в частности

ученик, в процессе учения, весьма

разнообразны и образуют

сложную иерархическую структуру. Среди

них есть простейшие,

которые приходится выполнять многократно,

почти на каждом

шагу, например действия чтения, письма,

счета. Каждое из

этих действий входит как составной

элемент в более сложные действия,

и поэтому необходимо, чтобы ученик мог

выполнять их

быстро и безошибочно, притом «не

задумываясь», т.е. автоматизирование.

Вот такое автоматизированное

выполнение простейших

действий и называется навыком.

Для выполнения более сложных действий, таких, как решение каких-либо задач, написание сочинения, составление схемы, построение модели и т.д., ученик должен владеть действиями по применению знаний и навыков. Вот такое владение сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками, называется умением. Следовательно, умения — это сознательное применение имеющихся у ученика знаний и навыков для выполнения сложных действий в различных условиях, т.е. для решения соответствующих задач. Выполнение каждого сложного действия для ученика выступает как решение задачи.

Деятельность U (VI): Иерархия человеческой деятельности и социальной практики | Оливер Дин | CALL4

Деятельность U (VI): Иерархия человеческой деятельности и социальной практики | Оливер Дин | ЗВОНОК4 | Medium Опубликовано в·

Чтение: 43 мин.

·

29 сентября 2020 г.Взгляды А. Н. Леонтьева и др.

Эта статья является частью тематического исследования: Activity U . Прикладываю каркас HERO U и Схема U для обсуждения развития крупного предприятия знаний: Теория деятельности или (Культурно-историческая теория деятельности, ЧАТ).

- Задание U (I): Ландшафт теории деятельности

- Задание U (II): Единица анализа, Ниши анализа, Уровни анализа

- Задание U (III): Выбор Бонни Нарди и границы…

Автор Oliver Ding

736 подписчиков

·РедакторОснователь CALL (Creative Action Learning Lab), информационный архитектор, куратор знаний.

Еще от Oliver Ding и CALL4

Oliver Ding

in

Темы в поле: Я, свобода воли и активность (Часть I)

Примечания для The Persona Dynamics Framework

20 мин. read·May 30

Oliver Ding

in

Ментальные движения #6: Ментальные модели и присоединение множественных движений

Движение соединения

18 мин. чтение · 12 июня

чтение · 12 июня

Оливер Динг

в

Умственные движения #5: Привязанность повторного открытия и развитие диаграммы

Как превратить опыт в ресурсы развития?

23 минуты чтения·9 июня

Oliver Ding

in

TALE: Структура «Стратегического тематического исследования» (v1.1)

Новая структура для «Стратегического тематического исследования»

10 min read·May 11

Просмотреть все от Oliver Ding

Рекомендовано Medium

Доктор Робин Линкольн Вуд

Что делает команду отличной?

Эффективные команды стремятся к общему результату и имеют общую цель, которую они хотят достичь. В здоровых командах существует взаимное уважение между членами…

·9 мин чтения·20 январяPeter Brownell

in

ChatGPT для изучения междоменных знаний

Как мы применяем ИИ вопросы. Хотя я скептически отношусь к использованию ИИ для принятия решений, я считаю, что он очень хорошо помогает исследовать вопросы…

·4 минуты чтения·8 февраляСписки

Производительность

227 историй·3 сохранения

Райан Форд

в

Дизайн это не формула, это одиссея: замена Double Diamond

Двойной бриллиант и дизайн-мышление неточны.

Есть лучший способ думать о процессе. ·9 мин чтения·12 октября 2022 г.

Есть лучший способ думать о процессе. ·9 мин чтения·12 октября 2022 г.Питер Браунелл

в

Нужна ли нам травма, чтобы измениться?

Системы и люди любят оставаться при статус-кво. Возможна ли реальная трансформация без крупного внешнего кризиса?

·Чтение через 2 минуты·8 февраляКаки Окумура

Почему трудно отличить токсичное от продуктивного контента

Использование осознанности, чтобы лучше относиться к контенту, на который мы обращаем внимание

9 0003 ·Чтение 4 мин· 1 октября 2021 г.Houda Boulahbel

in

Истории систем

Какова роль историй в системной практике?

·7 мин чтения·4 дня назадПосмотреть больше рекомендаций

Статус

Карьера

Текст в речь

Концепция посредничества [Теория деятельности]

902 01 Концепция опосредования важна для теории деятельности. Поскольку теоретические традиции имеют разные версии, концепция медиации также имеет разные версии. Чтобы понять сложную идею, лучше проследить историческое развитие понятия.

Чтобы понять сложную идею, лучше проследить историческое развитие понятия.

Опосредованное действие

В основе теории деятельности и ЧАТ в целом лежит идея Льва Выготского об «опосредованном действии».

Выготский утверждал, что человеческое действие и психологические функции опосредуются инструментами, которые относятся к техническим инструментам, воздействующим на объекты, и психологическим инструментам, которые опосредуют разум и окружающую среду. Идея «опосредованного действия» обычно представлена треугольником, состоящим из трех элементов: субъекта, опосредующего артефакта/инструмента и объекта.

Например, я начал проект Activity U 19 августа 2020 года. Сначала я просто сделал диаграмму под названием «Activity U», которая является тестом фреймворка «HERO U». Я написал пост, чтобы объяснить диаграмму «Активность U».

Первоначальное название поста: Activity U: The Landscape of Activity Theory . Позже я добавил «(Часть I)» в конце названия. Он расширился от одного поста до серии статей. В конце концов, диаграмма превратилась в проект по хранению знаний!

Он расширился от одного поста до серии статей. В конце концов, диаграмма превратилась в проект по хранению знаний!

Если мы используем эту модель для объяснения первого этапа проекта Activity U, мы получим следующую диаграмму.

Хотя название «Деятельность U» относится к теории деятельности и ЧАТ (теории культурно-исторической деятельности), я также рассматриваю другие связанные теоретические подходы к моим предметам обучения. Например, культурно-историческая теория (КИТ) Выготского, марксизм и практические теории.

Посредническая деятельность

Лев Выготский не разрабатывал термин «Деятельность» как теоретическое понятие. Теория деятельности была инициирована А. Н. Леонтьевым.

По мнению Николая Вересова (2020), «и ЧАТ, и культурно-историческая теория подчеркивают важность культурного опосредования в процессе формирования идентичности как социокультурного феномена. Однако они предлагают разные точки зрения на то, что является основной единицей анализа. Для ЧАТ этой единицей является опосредованное действие ; культурно-историческая теория подчеркивает диалектические и динамические аспекты, вводя посредническая деятельность человека в меняющейся социальной среде. Другими словами, культурно-историческая теория сосредоточена не на опосредованных действиях, а на человеке, который использует или создает культурные орудия 902. 32 в целях реорганизации социальной ситуации и преодолевать существующие трудности».

Для ЧАТ этой единицей является опосредованное действие ; культурно-историческая теория подчеркивает диалектические и динамические аспекты, вводя посредническая деятельность человека в меняющейся социальной среде. Другими словами, культурно-историческая теория сосредоточена не на опосредованных действиях, а на человеке, который использует или создает культурные орудия 902. 32 в целях реорганизации социальной ситуации и преодолевать существующие трудности».

Следует обратить внимание на разницу между «опосредованным действием» и «посреднической деятельностью». По Выготскому, «человек сам определяет свое поведение с помощью искусственно созданных стимулов-приборов… поведение человека определялось не только имеющимися раздражителями, но и новой или измененной психологической ситуацией, созданной самим человеком. (Выготского 1977, стр. 49–54)». Таким образом, ключом проекта Activity U является действие по созданию и использованию структуры и диаграммы HERO U, которые можно рассматривать как «культурные инструменты».

Таким образом, ключом проекта Activity U является действие по созданию и использованию структуры и диаграммы HERO U, которые можно рассматривать как «культурные инструменты».

В 2012 году Каптелинин и Нарди обобщили пять основных принципов теории деятельности Леонтьева:

- Объектность

- Иерархическая структура деятельности

- Опосредование 9 0024

- Интернализация и экстернализация

- Развитие

По мнению Каптелинина и Нарди, «Поскольку в центре леонтьевского подхода стояла деятельность, понимаемая как целенаправленное взаимодействие активных субъектов с предметным миром, а не отдельные высшие психические функции и их онтогенетическое развитие, теория деятельности занимается именно орудиями как средствами, опосредующими деятельность в целом, а не знаками, т. е. средствами, опосредующими отдельные мыслительные операции». (стр. 31, 2012)

Понятно, что Леонтьев вышел из рамок Выготского и разработал свой собственный подход, делающий упор на человеческий труд как деятельность. Для Леонтьева медиация означает технические инструменты.

Для Леонтьева медиация означает технические инструменты.

Инструмент Посредничество и инструменты

Некоторые теоретики деятельности также используют термин «Инструменты» для замены термина «Инструменты» или «Инструмент посредничества».

Как пояснили Каптелинин и Нарди, «Опосредование орудий позволяет присвоить социально выработанные формы действия в мире. знание того, как следует использовать инструмент. Инструменты не только формируют внешнее поведение; как обсуждается ниже, посредством интернализации они также влияют на психическое функционирование людей. Например, когнитивная карта города человека может зависеть от того, человек — водитель автомобиля Разработчик программного обеспечения понимает абстракцию уровней архитектуры программного обеспечения Это понимание применимо к действиям, и ему или ей не нужно смотреть на диаграмму архитектуры, чтобы использовать знания в задаче проектирования. » (стр. 31, 2012 г.)

Следует отметить, что Каптелинин и Нарди говорили о существующих инструментах из культурного контекста. Тем не менее, мы должны отметить, что член культурной группы может сделать Emergent Tools для своих собственных целей, чтобы справиться с проблемами в его жизненном мире.

Тем не менее, мы должны отметить, что член культурной группы может сделать Emergent Tools для своих собственных целей, чтобы справиться с проблемами в его жизненном мире.

На индивидуальном уровне анализа следует обратить внимание как на Существующие инструменты , так и на Новые инструменты , поскольку первый относится к интернализации , а последнее относится к экстернализации .

Двойное опосредование

Некоторые исследователи используют понятие опосредования в широком смысле. Например, Юрьё Энгестрём использовал метод «двойного посредничества» для разработки модели системы деятельности.

Система деятельности (Engestrom, 1987)Приведенная выше диаграмма имеет прозвище «Треугольник Энгестрёма». Первоначально он был разработан Энгестремом в его книге 1987 года Learning by Expanding .

Приведенный выше треугольник Энгестрема основан на представлении культурно-исторических психологов о посредничестве как индивидуальном действии (субъект — инструменты — объект) в верхней части диаграммы. Энгестрём (1987) считал, что «система человеческой деятельности всегда содержит подсистемы производства, распределения, обмена и потребления» (стр. 67), таким образом, он добавил основание треугольника к исходному индивидуальному треугольнику, чтобы включить другие люди (сообщество), социальные нормы (правила) и разделение труда между субъектом и другими.

Энгестрём (1987) считал, что «система человеческой деятельности всегда содержит подсистемы производства, распределения, обмена и потребления» (стр. 67), таким образом, он добавил основание треугольника к исходному индивидуальному треугольнику, чтобы включить другие люди (сообщество), социальные нормы (правила) и разделение труда между субъектом и другими.

Согласно Каптелинину и Нарди, «Модель является результатом двухступенчатого расширения исходной Леонтьевской концепции деятельности, т. е. деятельности, понимаемой как взаимодействие «субъект — объект», на случай коллективной деятельности… Второй было высказано предположение, что каждое из трех частных взаимодействий внутри структуры опосредовано особым типом средств.Конкретными опосредованными средствами для этих взаимодействий, по Энгестрему, являются: а) орудия/орудия субъект-объектного взаимодействия (как также постулировал Леонтьев), (б) правила взаимодействия субъекта и сообщества и (в) разделения труда для взаимодействия сообщества и объекта». (стр. 33-34, 2012 г.)

(стр. 33-34, 2012 г.)

Посредничество в использовании

Для эмпирических исследований некоторые исследователи подразумевают многие вещи под понятием «опосредованные инструменты» или «инструменты».

Я полагаю, что существует различие между теоретическими концепциями и оперативными концепциями . Теоретические концепции заимствованы из метатеории или конкретной теории. Некоторые фреймворки не связаны ни с какими теориями, у них есть только операционные концепции. Операционные концепции — это концепции, зависящие от структуры, для направления исследований и размышлений. Например, модель системы деятельности Юрьё Энгестрёма представляет собой основу знаний. Его схема отображает семь операционных концепций.

Следует отметить, что структура знаний может напрямую принимать некоторые теоретические концепции в качестве операционных концепций. Например, на приведенной выше диаграмме показаны «Предмет» и «Объект», которые являются основными теоретическими концепциями теории деятельности. Однако некоторые исследователи используют «Актер» для замены «Субъект» той же диаграммой в своей работе. Понятие «Актер» следует понимать как операциональное понятие. Для реальных исследований разница между «Субъектом» и «Актером» не имеет значения, поскольку нам нужно видеть окончательные данные, которые относятся к человеку или нескольким людям.

Однако некоторые исследователи используют «Актер» для замены «Субъект» той же диаграммой в своей работе. Понятие «Актер» следует понимать как операциональное понятие. Для реальных исследований разница между «Субъектом» и «Актером» не имеет значения, поскольку нам нужно видеть окончательные данные, которые относятся к человеку или нескольким людям.

В то время как Юрьё Энгестрём использует слово «Инструменты», другие исследователи используют «Инструмент посредничества» или подобные слова. Например, Марал Бабапур, Антонио Кобаледа-Кордеро и Мари-Энн Карлссон используют теорию деятельности для разработки основы для понимания взаимосвязей между пользователями и дизайном рабочего места. Они используют слово «инструмент посредничества».

Ресурсы и окружающая среда?

Создается впечатление, что теоретики деятельности не обращают внимания на понятие «Ресурсы» и понятие «Среда».

Как обращаться с такими данными в реальных исследованиях с точки зрения теории деятельности?

Некоторые типы «Ресурсов» могут пониматься как «Объект», в то время как другие типы «Ресурсов» могут пониматься как «Инструменты».