Взаимодействие среды и наследственности | Psylist.net

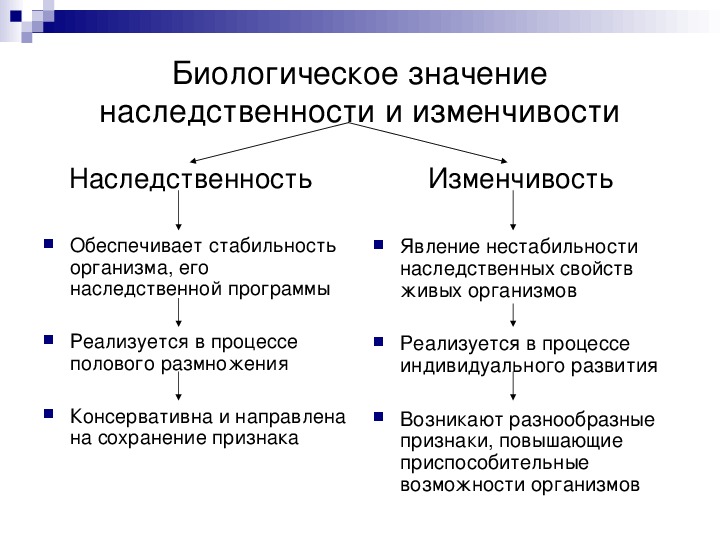

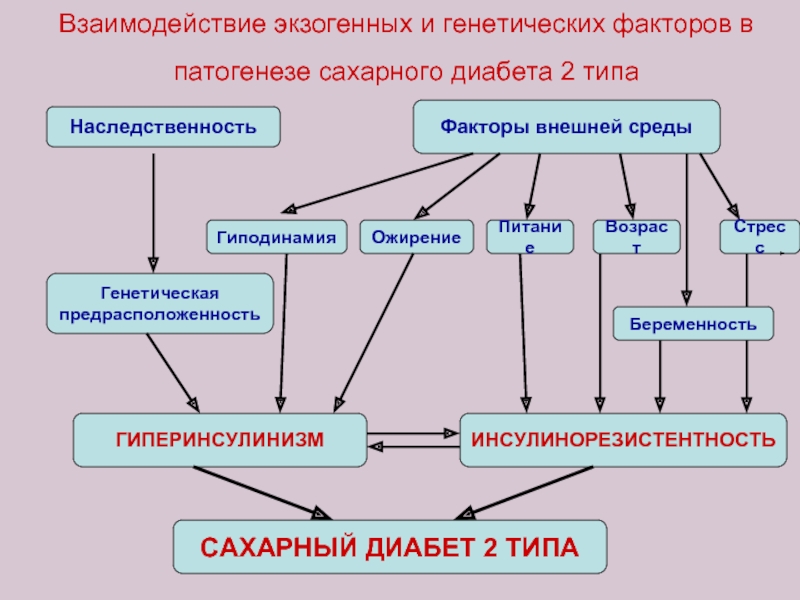

Определение источников индивидуальных вариаций психического – центральная проблема дифференциальной психологии. Известно, что индивидуальные различия порождаются многочисленными и сложными взаимодействиями между наследственностью и средой. Наследственность обеспечивает устойчивость существования биологического вида, среда – его изменчивость и возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. Наследственность содержится в генах, передаваемых родителями эмбриону при оплодотворении. Если имеется химическая разбалансировка или неполнота генов, развивающийся организм может иметь физические аномалии или психические патологии. Однако даже в обычном случае наследственность допускает очень широкий спектр вариаций поведения, являющихся результатом суммирования норм реакций разного уровня – биохимических, физиологических, психологических. А внутри границ наследственности конечный результат зависит от среды. Таким образом, в каждом проявлении активности человека можно найти что-то от наследственности, а что-то – от среды, главное – определить меру и содержание этих влияний.

Кроме того, у человека присутствует социальное наследование, которого лишены животные (следование культурным образцам, передача акцентуации, например шизоидной, от матери к ребенку посредством холодного материнского воспитания, формирование семейных сценариев). Однако в этих случаях отмечают скорее устойчивое проявление особенностей на протяжении нескольких поколений, но без генетической фиксации. «Так называемое социальное наследие в действительности не может устоять под влиянием окружающей среды», – пишет А. Анастази.

Относительно понятий «изменчивость», «наследственность» и «среда» существует несколько предрассудков. Хотя наследственность отвечает за устойчивость вида, большинство наследственных признаков поддается изменению, и даже наследственные болезни не являются неизбежными. Точно так же верно и то, что следы средовых влияний могут быть весьма устойчивыми в психологическом облике индивида, хотя передаваться последующим поколениям генетически они не будут (например, нарушения развития ребенка в результате родовой травмы).

Разные теории и подходы по-разному оценивают вклад двух факторов в формирование индивидуальности. Исторически выделились следующие группы теорий с точки зрения предпочтения ими биологической или средовой, социально-культурной детерминации. 1. В биогенетических теориях формирование индивидуальности понимается как предопределенное врожденными и генетическими задатками. Развитие есть постепенное развертывание этих свойств во времени, а вклад средовых влияний очень ограничен. Биогенетические подходы нередко служат теоретической основой расистских учений об изначальном различии наций. Сторонником этого подхода был Ф.Гальтон, а также автор теории рекапитуляции Ст .Холл. 2. Социогенетические теории (сенсуалистический подход, утверждающий примат опыта) утверждают, что изначально человек – чистая доска (tabula rasa), а все его достижения и особенности обусловлены внешними условиями (средой). Подобная позиция разделялась Дж. Локком. Эти теории более прогрессивны, но их недостаток – понимание ребенка как изначально пассивного существа, объекта влияния. 3. Двухфакторные теории (конвергенции двух факторов) понимали развитие как результат взаимодействия врожденных структур и внешних влияний. К.Бюлер, В.Штерн, А.Бине считали, что среда накладывается на факторы наследственности. Основоположник двухфакторной теории В.Штерн отмечал, что ни об одной функции нельзя спрашивать, извне она или изнутри. Надо интересоваться – что в ней извне и что изнутри. Но и в рамках двухфакторных теорий ребенок по-прежнему остается пассивным участником происходящих в нем изменений. 4. Учение о высших психических функциях (культурно-исторический подход) Л. С. Выготского утверждает, что развитие индивидуальности возможно благодаря наличию культуры – обобщенного опыта человечества. Врожденные свойства человека являются условиями развития, среда – источник его развития (потому что в ней содержится то, чем должен овладеть человек). Высшие психические функции, которые свойственны только человеку, опосредствованы знаком и предметной деятельностью, представляющими собой содержание культуры.

3. Двухфакторные теории (конвергенции двух факторов) понимали развитие как результат взаимодействия врожденных структур и внешних влияний. К.Бюлер, В.Штерн, А.Бине считали, что среда накладывается на факторы наследственности. Основоположник двухфакторной теории В.Штерн отмечал, что ни об одной функции нельзя спрашивать, извне она или изнутри. Надо интересоваться – что в ней извне и что изнутри. Но и в рамках двухфакторных теорий ребенок по-прежнему остается пассивным участником происходящих в нем изменений. 4. Учение о высших психических функциях (культурно-исторический подход) Л. С. Выготского утверждает, что развитие индивидуальности возможно благодаря наличию культуры – обобщенного опыта человечества. Врожденные свойства человека являются условиями развития, среда – источник его развития (потому что в ней содержится то, чем должен овладеть человек). Высшие психические функции, которые свойственны только человеку, опосредствованы знаком и предметной деятельностью, представляющими собой содержание культуры. А для того чтобы ребенок мог его присвоить, необходимо, чтобы он вступил в особые отношения с окружающим миром: не приспосабливался, а активно присваивал себе опыт предшествующих поколений в процессе совместной деятельности и общения со взрослыми, являющимися носителями культуры.

А для того чтобы ребенок мог его присвоить, необходимо, чтобы он вступил в особые отношения с окружающим миром: не приспосабливался, а активно присваивал себе опыт предшествующих поколений в процессе совместной деятельности и общения со взрослыми, являющимися носителями культуры.

Вклад наследственности и среды пытается определить генетика количественных признаков, анализирующая различные виды дисперсии значений признака. Однако не каждый признак является простым, фиксируемым одним аллелем (парой генов, среди которых есть доминантный и рецессивный). Кроме того, итоговый эффект не может быть рассмотрен как арифметическая сумма влияния каждого из генов, потому что они могут, проявляясь одновременно, также взаимодействовать между собой, приводя к системным эффектам. Поэтому, изучая процесс генетического контроля психологического признака, психогенетика стремится получить ответ на следующие вопросы: 1. В какой мере генотип определяет формирование индивидуальных различий (т.е. какова ожидаемая мера вариативности)? 2. Каков конкретный биологический механизм этого влияния (на каком участке хромосомы локализованы соответствующие гены)? 3. Какие процессы соединяют белковый продукт генов и конкретный фенотип? 4. Существуют ли средовые факторы, изменяющие исследуемый генетический механизм?

Каков конкретный биологический механизм этого влияния (на каком участке хромосомы локализованы соответствующие гены)? 3. Какие процессы соединяют белковый продукт генов и конкретный фенотип? 4. Существуют ли средовые факторы, изменяющие исследуемый генетический механизм?

Наследуемость признака распознается по наличию корреляции между показателями биологических родителей и детей, а не по сходству абсолютного значения показателей. Предположим, что в результате исследований обнаружилось сходство между характеристиками темперамента биологических родителей и их отданных на усыновление детей. Скорее всего, в приемных семьях дети будут испытывать влияние общих и различающихся средовых условий, в результате чего по абсолютным показателям они станут также похожими и на приемных родителей. Однако корреляции отмечаться не будет.

В настоящее время дискуссия между сторонниками факторов наследственности и среды утратила былую остроту. Многочисленные исследования, посвященные выявлению источников индивидуальных вариаций, как правило, не могут дать однозначной оценки вклада среды или наследственности. Так, например, еще благодаря психогенетическим исследованиям Ф. Гальтона, проведенным в 20-е годы с использованием близнецового метода, было обнаружено, что биологически детерминированные характеристики (размеры черепа, другие измерения) определены генетически, а психологические качества (коэффициент интеллектуальности по разным тестам) дают большой разброс и обусловлены средой. На него влияют социальный и экономический статус семьи, порядок рождения и пр.

Так, например, еще благодаря психогенетическим исследованиям Ф. Гальтона, проведенным в 20-е годы с использованием близнецового метода, было обнаружено, что биологически детерминированные характеристики (размеры черепа, другие измерения) определены генетически, а психологические качества (коэффициент интеллектуальности по разным тестам) дают большой разброс и обусловлены средой. На него влияют социальный и экономический статус семьи, порядок рождения и пр.

Современное положение дел в области изучения взаимодействия среды и наследственности иллюстрируется двумя моделями средовых влияний на интеллектуальные способности. В первой модели Зайонч и Маркус утверждали: чем больше времени родители и дети проводят вместе, тем выше корреляция коэффициента интеллектуальности со старшим родственником (экспозиционная модель). То есть ребенок по своим интеллектуальным способностям похож на того, кто дольше его воспитывает, и если родители по каким-либо причинам уделяют ребенку мало времени, он будет похож на няню или бабушку. Во второй модели, однако, констатировалось противоположное: МакАски и Кларк отмечали, что наиболее высокая корреляция наблюдается между ребенком и родственником, являющимся предметом его идентификации (идентификационная модель). То есть самое главное – быть для ребенка интеллектуальным авторитетом, и тогда на него можно влиять даже дистантно, а регулярная совместная деятельность вовсе не обязательна. Сосуществование двух по сути исключающих друг друга моделей еще раз показывает, что большинство дифференциально-психологических теорий носят узко ограниченный характер, а общих теорий пока практически не создано.

Во второй модели, однако, констатировалось противоположное: МакАски и Кларк отмечали, что наиболее высокая корреляция наблюдается между ребенком и родственником, являющимся предметом его идентификации (идентификационная модель). То есть самое главное – быть для ребенка интеллектуальным авторитетом, и тогда на него можно влиять даже дистантно, а регулярная совместная деятельность вовсе не обязательна. Сосуществование двух по сути исключающих друг друга моделей еще раз показывает, что большинство дифференциально-психологических теорий носят узко ограниченный характер, а общих теорий пока практически не создано.

С. К. Нартова-Бочавер

Похожие материалы в разделе Дифференциальная психология:

- Пол и гендер в экологии человека

- Задатки и способности

- Классификация отклонений и акцентуаций характера

- Психогенетические методы

- Дифференциация психосоматических «факторов риска»

- Качественная и количественная характеристики способностей

- Расположение центра речи – методы определения

- Общенаучные методы

- Пол, гендер и здоровье

- Профессиональная самореализация мужчин и женщин

1.

Взаимодействие среды и наследственности.

Взаимодействие среды и наследственности. Определение

источников индивидуальных вариаций

психического – центральная проблема

дифференциальной психологии. Известно,

что индивидуальные отличия порождаются

многочисленными и сложными взаимодействиями

между наследственностью и средой.

Наследственность обеспечивает

устойчивость существования биологического

вида, среда – его изменчивость и

возможность приспосабливаться к

изменяющимся условиям жизни.

Наследственность содержится в генах,

передаваемых родителями эмбриону при

оплодотворении. Если есть неполнота

генов, развивающийся организм может

иметь физические аномалии или психические

патологии. Однако даже в обычном случае

наследственность допускает очень

широкий спектр вариаций поведения, что

является результатом суммирования норм

реакций разного уровня – биохимических,

физиологических, психологических. А

внутри границ наследственности конечный

результат зависит от среды. Таким

образом, в каждом проявлении активности

человека можно найти что-либо от

наследственности, а что-то – от среды,

главное – определить меру и содержание

этих влияний.

Кроме того, у человека присутствует социальная наследственность, которой лишены животные. Однако в этих случаях отмечают стойкое проявление особенностей на протяжении нескольких поколений, но без генетической фиксации.

«Так называемое социальное наследие в действительности не может устоять под влиянием окружающей среды» — пишет А. Анастази [1]. Различные теории и подходы по-разному оценивают вклад двух факторов в формирование индивидуальности [1,2,3,4,]. Исторически выделились следующие группы теорий с точки зрения превосходства биологической, социально-культурной детерминации.

1. В биогенетических теориях формирование индивидуальности понимается как обусловленное врожденными и генетическими задатками. Развитие – постепенное развертывание этих параметров во времени, а вклад действий среды очень ограничен. Приверженцем этого подхода был Ф. Галътон, а также автор теории рекапитуляции Ст. Холл.

2.

Социогенетические теории утверждают,

что сначала человек – чистая доска, а

все его достижения и особенности

обусловлены внешними условиями (средой). Подобная позиция разделялась Дж. Локком

[1,4,11].

Подобная позиция разделялась Дж. Локком

[1,4,11].

3. Теории конвергенции двух факторов. Это результат взаимодействия врожденных структур и внешних воздействий. Бюлер, В. Штерн, А. Бине полагали, что среда накладывается на факторы наследственности.

4. Учение о высших психических функциях (культурно-исторический подход) Л.С. Выготского утверждает, что развитие индивидуальности возможно благодаря наличию культуры – обобщенного опыта человечества. Врожденные характеристики человека являются условиями развития, среда – источник его развития.

Вклад наследственности и среды пробует найти генетика количественных признаков, что анализирует разные виды дисперсии значений признака.

Однако

не каждый признак является простым,

фиксируемым одной парой генов. Кроме

того, итоговый эффект не может

рассматриваться как арифметическая

сумма воздействия каждого из генов, так

как они могут проявляться одновременно,

также взаимодействовать между собой,

приводя к системным эффектам.

1. В какой степени генотип определяет формирование индивидуальных отличий? Строго говоря, работы Юнга показали, что и культура также является источником очень устойчивых поведенческих проявлений, закрепленных в коллективном бессознательном в форме архетипов, но их сохранение и проявления нельзя доказать естественнонаучными методами.

2. Каков конкретный биологический механизм этого воздействия (на каком участке хромосом локализованы соответствующие гены)?

3. Какие процессы сочетают белковый продукт генов и конкретный фенотип?

4. Есть ли причины среды, изменяющие исследуемый генетический механизм?

Наследственность

признака распознается по наличию

корреляции между показателями

биологических родителей и детей, а не

по схожести абсолютного значения

показателей.

В

настоящее время дискуссия между

сторонниками факторов наследственности

и среды утратила былую остроту.

Многочисленные исследования, посвященные

выявлению источников индивидуальных

вариаций, обычно не могут дать однозначной

оценки вклада среды или наследственности.

Так, например, еще благодаря психогенетическим

исследованиям Ф. Гальтона, проведенным

в 20-е годы с использованием близнецового

метода, было обнаружено, что биологически

детерминированные характеристики

(размеры черепа, другие измерения)

определены генетически, а психологические

качества (коэффициент интеллектуальности

по разным тестам) обусловлены средой.

+Современное положение дел в области изучения взаимодействия среды и наследственности иллюстрируется двумя моделями воздействий среды на интеллектуальные способности. В первую

2. Сучасне розуміння спадковості і середовища

До настоящего времени, не отрицая вклада среды и наследственности в формировании индивидуальных различий психики, теория дифференциальной психологии идет по пути уточнения этих понятий.

Наследственность стала пониматься шире: это не просто отдельные признаки, влияющие на поведение (например, свойства нервной системы, как считалось долгое время), но также и врожденные программы поведения, в том числе и социальной. Программы социального поведения, число которых постоянно растет, изучаются социологией.

Понятие

среды тоже изменилось. Это ряд стимулов,

на которые индивидум реагирует на

протяжении всей жизни. Это система

взаимодействий человека и мира.

Это система

взаимодействий человека и мира.

М. Черноушек предлагает следующие признаки среды:

1. В среде отсутствуют жестко фиксированные рамки во времени и пространстве.

2. Оно влияет на все ощущения сразу.

3. Среда дает не только главную, но и второстепенную (периферийную) информацию.

4. Оно содержит всегда больше информации, чем мы можем осознать.

5. Среда рассматривается в связи с деятельностью.

6. Любая среда вместе с материальными особенностями обладает психологическими и символическими значениями.

7. Окружающая среда действует как единое целое.

Таким образом очевидно, что мы одновременно существуем в нескольких средах.

У.

Бронфенбренер в своей книге «Экология

человеческого развития» представил

экологическую среду как систему из

четырех концентрических структур.

Микросистема – структура действий, ролей и межличностных взаимодействий в данном конкретном окружении. То есть, даже в отношении двух близнецов мы не можем утверждать идентичность среды развития, потому что к ним предъявляются разные требования, разные ожидания, потому что один из них неизбежно назначается старшим, а другой младшим.

Мезосистема – структура взаимоотношения двух и более сред (семья и работа, здание и группа сверстников). Да, если брат и сестра ходят в одну школу, но сестре позволяют приводить домой подруг, а брату нет, мезосистема их жизнедеятельности будет различаться.

Экзосистема – среда, в пространстве которой происходят значимые события (круг общения). Да, дети могут ходить в одну, и ту же школу, но при этом круг одноклассников может быть значимым для одной и равнодушным для другой.

Макросистема

– субкультура (ценности, законы и

традиции, которым следует человек). В.

Бронфенбренер считал, что макросистема

играет решающую роль в образе жизни

человека, подчиняя себе все «внутренние

системы».

По мнению В. Бронфенбренера, среда содержит два основных измерения: это виды деятельности, в которые вовлечен человек, и характеристики наставников (учителей), которых он выбирает для себя на протяжении всей жизни. На разных стадиях развития человек, естественно, выбирает и меняет свою среду, причем в течение жизни роль своей активности в формировании среды постоянно увеличивается.

Одной

из попыток примирения сторонников

биогенетических и социогенетических

концепций есть концепция X. Вернера

(ортогенез – это теория развития живой

природы). Согласно его взорам, все

организмы появляются с функциями (в том

числе и психическими), зафиксированными

на нижней точке собственного развития.

Другой известный исследователь Дж. Вулвилл, также отмечая изменение меры активности субъекта, предложил 4 модели взаимодействия субъекта и среды. Модель «больничной койки» – характерна для первых месяцев жизни человека, отмеченных почти полной его пассивностью. В модели «луна-парк» – объекты среды уже могут выбираться ребенком, но их влияние остается неизменным. В модели, названной «соревнованием пловцов», субъект следует своему пути, а среда – только контекст жизни. И, наконец, модель «теннисного мяча» характеризуется постоянным взаимодействием между субъектом и средой.

+При

изучении индивидуальных различий

психики важно осознавать факт несовпадения

понятий, во-первых, влияние «среды»

и «социальное» влияние, во-вторых,

«наследственное» и «биологическое»,

и, в-третьих, «устойчивое» и

«наследуемое» «. Очевидно, что

поскольку меняется среда и по-разному

разворачиваются врожденные программы

поведения человека, то и психика человека

индивидуализируется на протяжении всей

жизни. При этом в ней присутствуют

области более вариативные и чувствительные

к воздействию среды и относительно

стойкие. Более того, использование

психогенетических методов позволяет

определить вклад наследственности,

всеобщей среды, различаемой для каждого

человека.

Очевидно, что

поскольку меняется среда и по-разному

разворачиваются врожденные программы

поведения человека, то и психика человека

индивидуализируется на протяжении всей

жизни. При этом в ней присутствуют

области более вариативные и чувствительные

к воздействию среды и относительно

стойкие. Более того, использование

психогенетических методов позволяет

определить вклад наследственности,

всеобщей среды, различаемой для каждого

человека.

Взаимодействие генов и окружающей среды: эпигенетика и развитие ребенка

Глубокие погружения

Наука говорит нам, что взаимодействие между генами и окружающей средой определяет развитие человека. Несмотря на ошибочное представление о том, что гены «высечены в камне», исследования показывают, что ранний опыт может определить, как включаются и выключаются гены — и даже экспрессируются ли некоторые из них вообще. Здоровое развитие всех органов, включая мозг, зависит от того, насколько и когда определенные гены активируются для выполнения определенных задач. Таким образом, опыт, который дети получают в раннем возрасте, играет решающую роль в развитии архитектуры мозга. Обеспечение того, чтобы у детей был соответствующий ранний опыт, способствующий их росту, является вкладом в их способность стать здоровыми и продуктивными членами общества.

Таким образом, опыт, который дети получают в раннем возрасте, играет решающую роль в развитии архитектуры мозга. Обеспечение того, чтобы у детей был соответствующий ранний опыт, способствующий их росту, является вкладом в их способность стать здоровыми и продуктивными членами общества.

Внутри ядра каждой клетки нашего тела находится хромосом , которые содержат код характеристик, которые передаются следующему поколению. В этих хромосомах определенные сегменты генетического кода, известные как генов, составляют длинные нити ДНК с двойной спиралью.

Опыт оставляет химическую «подпись» на генах, которая определяет, будут ли и как экспрессироваться гены.

Дети наследуют примерно 23 000 генов от своих родителей, но не каждый ген делает то, для чего предназначен. Опыт оставляет химическую «подпись» на генах, которая определяет, будут ли экспрессироваться гены и каким образом. В совокупности эти сигнатуры называются эпигеномом .

В совокупности эти сигнатуры называются эпигеномом .

Мозг особенно чувствителен к опыту и окружающей среде на раннем этапе развития. Внешний опыт искровые сигналы между нейронами, которые реагируют производством белков. Эти 9Регуляторные белки гена 0007 направляются к ядру нервной клетки, где они либо привлекают, либо отталкивают ферменты, которые могут прикрепить их к генам. Положительный опыт, такой как доступ к богатым возможностям обучения, и негативные влияния, такие как недоедание или токсины окружающей среды, могут изменить химию, кодирующую гены в клетках мозга, — изменение, которое может быть временным или постоянным. Этот процесс называется эпигенетической модификацией.

Иллюстрация Бетси Хейс. Кредит: Центр развития ребенка.Неблагоприятный ранний опыт может иметь последствия на всю жизньИнфографика: что такое эпигенетика? И как это связано с развитием ребенка?

Эта инфографика показывает, как окружающая среда ребенка может изменить химию его генов — как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Эпигенетические «маркеры» контролируют, где и сколько белка производится геном, эффективно включая или выключая ген. Такая эпигенетическая модификация обычно происходит в клетках, составляющих системы органов, тем самым влияя на то, как эти структуры развиваются и функционируют. Таким образом, опыт, изменяющий эпигеном в раннем возрасте, когда впервые развиваются специализированные клетки органов, таких как мозг, сердце или почки, может оказать сильное влияние на физическое и психическое здоровье на всю жизнь.

Тот факт, что гены подвержены изменениям в ответ на токсический стресс, проблемы с питанием и другие негативные воздействия, подчеркивает важность обеспечения поддержки и заботы о маленьких детях в самые ранние годы, когда развитие мозга происходит наиболее быстро. С точки зрения политики, в интересах общества укреплять основы здоровой архитектуры мозга у всех детей младшего возраста, чтобы максимизировать отдачу от будущих инвестиций в образование, здравоохранение и развитие рабочей силы.

Для получения дополнительной информации: Ранний опыт может изменить экспрессию генов и повлиять на долгосрочное развитие: Рабочий документ № 10.

Подробные сведения по теме

Взаимодействие генов и окружающей среды

Введение

Немногие заболевания возникают в результате изменения одного или даже нескольких генов. Наоборот, большинство болезней сложны и возникают в результате взаимодействия между вашими генами и окружающей средой. Факторы в вашей среде могут варьироваться от химических веществ в воздухе или загрязнении воды, плесени, пестицидов, выбора диеты или средств по уходу.

Незначительные различия в генах одного человека могут привести к тому, что он будет по-разному реагировать на то же воздействие окружающей среды, что и другой человек. В результате у некоторых людей может развиться болезнь после контакта с чем-то в окружающей среде, а у других нет.

По мере того, как ученые узнают больше о связи между генами и окружающей средой, они изучают новые подходы к профилактике и лечению болезней, учитывающие индивидуальные генетические коды.

Что делает NIEHS?

NIEHS изучает широкий спектр заболеваний и расстройств с генетическими и экологическими компонентами. Кроме того, разрабатываются новые технологии и вычислительные подходы для выявления взаимодействий генов и окружающей среды, лежащих в основе болезней.

- Аутизм — Высокий уровень загрязнения воздуха увеличивает риск аутизма у детей с генетическим вариантом, называемым МЕТ, который участвует в развитии мозга. 1 Этот генетический вариант не увеличивал риск для 75% населения, подверженного воздействию более низких уровней загрязнения воздуха, что позволяет предположить, что аутизм может быть вызван взаимодействием генетических факторов и факторов окружающей среды.

- Ремонт ДНК — Молекулы, поврежденные воздействием окружающей среды, например, ультрафиолетовым светом или некоторыми химическими веществами, встраиваются в ДНК, вызывая гибель клеток, которая может привести к раку, диабету, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям легких, а также болезни Альцгеймера.

2

2 - Метаболизм — Исследователи из группы NIEHS «Метаболизм, гены и окружающая среда» обнаружили, что белок SIRT1, который играет решающую роль в раннем развитии и метаболизме, может стать основой для терапевтических мишеней для лечения метаболических заболеваний и старения на генетическом уровне. . 3

- Болезнь Паркинсона — Вероятность развития болезни Паркинсона после воздействия пестицидов была выше у людей с генетической вариацией, влияющей на выработку оксида азота, молекулы, которая может повреждать нейроны. 4 Выбор образа жизни, связанный с диетой, физическими упражнениями и употреблением никотина, также был связан с вероятностью развития болезни Паркинсона.

- Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) — Международное исследование, в котором участвовали ученые NIEHS, обнаружило детей с вариациями в гене, называемом TLR4, которые подвергались воздействию определенных факторов окружающей среды, у которых развились тяжелые случаи RSV-бронхиолита, опасного для жизни респираторного заболевания.

5

5

Новые методы анализа данных — Многие исследования могут одновременно анализировать только один тип воздействия окружающей среды, что не учитывает комбинированные эффекты многократного воздействия и совместного действия генов. Но вычислительный подход исследователей, финансируемых NIEHS, может одновременно анализировать данные о множественных воздействиях окружающей среды и их взаимодействии с генами. 6 Исследователи использовали данные об атеросклерозе, хроническом заболевании сердца, в качестве пробного примера применения метода в будущих исследованиях.

Мониторинг состояния области — NIEHS помог организовать семинар «Текущие проблемы и новые возможности для исследований взаимодействия генов и окружающей среды при сложных заболеваниях», чтобы изучить вопросы, связанные с изучением взаимодействия между генами и окружающей средой. 7 Участники обнаружили, что наряду с исследовательскими задачами существует много интересных возможностей для новых исследований.

Дополнительная литература

Истории из

Экологического фактора (информационный бюллетень NIEHS)- Совокупное воздействие, Прецизионная медицина в центре внимания конференции Mayo (декабрь 2022 г.)

- Воздействие окружающей среды и болезнь Паркинсона: соединение точек (декабрь 2022 г.)

- NIEHS помогает посеять семена африканских исследований генной среды (август 2022 г.)

- Этические проблемы, возникающие в исследованиях взаимодействия генов и окружающей среды (февраль 2022 г.)

- Наука о данных может выяснить, как окружающая среда влияет на болезни (январь 2021 г.)

- Смелый план изучения взаимодействия генов с окружающей средой представлен Совету (июль 2020 г.)

Дополнительные ресурсы

- Проект генома человека (Национальный институт здравоохранения)

Информационные бюллетени

2 страницы(226 КБ)

13 страниц(2 МБ)

Связанные темы здравоохранения

- Нарушители эндокринной системы 9 0072

- Наука о воздействии

- Токсикология

Фольк Х. Е., Керин Т., Лурманн Ф., Герц-Пиччиотто И., МакКоннелл Р., Кэмпбелл Д.Б. 2014. Расстройство аутистического спектра: взаимодействие загрязнения воздуха с геном тирозинкиназы рецептора МЕТ. Эпидемиология 25(1):44-47. [Abstract Volk HE, Kerin T, Lurmann F, Hertz-Picciotto I, McConnell R, Campbell DB. 2014. Расстройство аутистического спектра: взаимодействие загрязнения воздуха с геном тирозинкиназы рецептора МЕТ. Эпидемиология 25(1):44-47.]

Е., Керин Т., Лурманн Ф., Герц-Пиччиотто И., МакКоннелл Р., Кэмпбелл Д.Б. 2014. Расстройство аутистического спектра: взаимодействие загрязнения воздуха с геном тирозинкиназы рецептора МЕТ. Эпидемиология 25(1):44-47. [Abstract Volk HE, Kerin T, Lurmann F, Hertz-Picciotto I, McConnell R, Campbell DB. 2014. Расстройство аутистического спектра: взаимодействие загрязнения воздуха с геном тирозинкиназы рецептора МЕТ. Эпидемиология 25(1):44-47.]

Фройденталь Б.Д., Борода В.А., Перера Л., Шок Д.Д., Ким Т., Шлик Т., Уилсон С.Х. 2015. Раскрытие индуцированной полимеразой цитотоксичности окисленного нуклеотида. Природа. 517 (7536): 635-9. [Abstract Freudenthal BD, Beard WA, Perera L, Shock DD, Kim T, Schlick T, Wilson SH. 2015. Раскрытие индуцированной полимеразой цитотоксичности окисленного нуклеотида. Природа. 517(7536):635-9.]

Пурушотхам А., Шуг Т.Т., Сюй К., Сурапуредди С., Го С., Ли С. 2009 г.. Специфическая для гепатоцитов делеция SIRT1 изменяет метаболизм жирных кислот и приводит к стеатозу печени и воспалению. Клеточный метаб. 9(4):327-38. [Аннотация Purusotham A, Schug TT, Xu Q, Surapureddi S, Guo X, Li X. 2009. Специфическая для гепатоцитов делеция SIRT1 изменяет метаболизм жирных кислот и приводит к стеатозу и воспалению печени. Клеточный метаб. 9(4):327-38.]

Клеточный метаб. 9(4):327-38. [Аннотация Purusotham A, Schug TT, Xu Q, Surapureddi S, Guo X, Li X. 2009. Специфическая для гепатоцитов делеция SIRT1 изменяет метаболизм жирных кислот и приводит к стеатозу и воспалению печени. Клеточный метаб. 9(4):327-38.]

Пол К.С., Зиншаймер Дж.С., Родс С.Л., Кокберн М., Бронштейн Дж., Ритц Б. 2016. Воздействие фосфорорганических пестицидов, генные варианты синтазы оксида азота и взаимодействия ген-пестицид в исследование случай-контроль болезни Паркинсона, Калифорния (США). Перспективы гигиены окружающей среды. 124(5):570-7. [Аннотация Пол К.С., Зиншаймер Дж.С., Родс С.Л., Кокберн М., Бронштейн Дж., Ритц Б. 2016. Воздействие фосфорорганических пестицидов, варианты генов синтазы оксида азота и взаимодействия генов и пестицидов в исследовании случай-контроль болезни Паркинсона, Калифорния (США) ). Перспективы гигиены окружающей среды. 124(5):570-7.]

Кабальеро М.Т., Серра М.Е., Акоста П. Л., Марцек Дж., Гиббонс Л., Салим М., Родригес А., Рейнальди А., Гарсия А., Бадо Д., Буххольц У.Дж., Хиджано Д.Р., Ковьелло С., Ньюкомб Д., Беллабарба М., Феролла FM, Либстер Р., Беренштейн А., Синиаваски С., Блуметти В., Эчаваррия М., Пинто Л., Лоуренс А., Оссорио М.Ф., Гросман А., Матеу К.Г., Байле С., Дерикко А., Пеллегрини М., Игарза И., Репетто Х.А., Гримальди Л.А., Гудапати П., Полак Н.Р., Альтабе Ф., Ши М., Ферреро Ф., Бергель Э., Штейн Р.Т., Пиблз Р.С., Бутби М., Клибергер С.Р., Полак Ф.П. 2015. Генотип TLR4 и ЛПС из окружающей среды опосредуют бронхиолит RSV посредством поляризации Th3. J Clin Invest 125 (2): 571-582. [Abstract Caballero MT, Serra ME, Acosta PL, Marzec J, Gibbons L, Salim M, Rodriguez A, Reynaldi A, Garcia A, Bado D, Buchholz UJ, Hijano DR, Coviello S, Newcomb D, Bellabarba M, Ferrolla FM, Либстер Р., Беренштейн А., Синиаваски С., Блуметти В., Эчаваррия М., Пинто Л., Лоуренс А., Оссорио М.Ф., Гросман А., Матеу К.Г., Байле С., Дерикко А., Пеллегрини М., Игарза И.

Л., Марцек Дж., Гиббонс Л., Салим М., Родригес А., Рейнальди А., Гарсия А., Бадо Д., Буххольц У.Дж., Хиджано Д.Р., Ковьелло С., Ньюкомб Д., Беллабарба М., Феролла FM, Либстер Р., Беренштейн А., Синиаваски С., Блуметти В., Эчаваррия М., Пинто Л., Лоуренс А., Оссорио М.Ф., Гросман А., Матеу К.Г., Байле С., Дерикко А., Пеллегрини М., Игарза И., Репетто Х.А., Гримальди Л.А., Гудапати П., Полак Н.Р., Альтабе Ф., Ши М., Ферреро Ф., Бергель Э., Штейн Р.Т., Пиблз Р.С., Бутби М., Клибергер С.Р., Полак Ф.П. 2015. Генотип TLR4 и ЛПС из окружающей среды опосредуют бронхиолит RSV посредством поляризации Th3. J Clin Invest 125 (2): 571-582. [Abstract Caballero MT, Serra ME, Acosta PL, Marzec J, Gibbons L, Salim M, Rodriguez A, Reynaldi A, Garcia A, Bado D, Buchholz UJ, Hijano DR, Coviello S, Newcomb D, Bellabarba M, Ferrolla FM, Либстер Р., Беренштейн А., Синиаваски С., Блуметти В., Эчаваррия М., Пинто Л., Лоуренс А., Оссорио М.Ф., Гросман А., Матеу К.Г., Байле С., Дерикко А., Пеллегрини М., Игарза И. , Репетто Х.А., Гримальди Л.А., Гудапати П. , Полак Н.Р., Альтабе Ф., Ши М., Ферреро Ф., Бергель Э., Штейн Р.Т., Пиблз Р.С., Бутби М., Клибергер С.Р., Полак Ф.П. 2015. Генотип TLR4 и ЛПС из окружающей среды опосредуют бронхиолит RSV посредством поляризации Th3. J Clin Invest 125(2):571-582.]

, Репетто Х.А., Гримальди Л.А., Гудапати П. , Полак Н.Р., Альтабе Ф., Ши М., Ферреро Ф., Бергель Э., Штейн Р.Т., Пиблз Р.С., Бутби М., Клибергер С.Р., Полак Ф.П. 2015. Генотип TLR4 и ЛПС из окружающей среды опосредуют бронхиолит RSV посредством поляризации Th3. J Clin Invest 125(2):571-582.]

Ко Ю.А., Мукерджи Б., Смит Дж.А., Кардия С.Л., Эллисон М., Диез Ру А.В. 2016. Методы классификации и кластеризации множества факторов окружающей среды при взаимодействии генов и окружающей среды: применение в многоэтническом исследовании атеросклероза. Эпидемиология 27(6):870-878. [Абстракт Ко Ю.А., Мукерджи Б., Смит Дж.А., Кардиа С.Л., Эллисон М., Диез Ру А.В. 2016. Методы классификации и кластеризации множества факторов окружающей среды при взаимодействии генов и окружающей среды: применение в многоэтническом исследовании атеросклероза. Эпидемиология 27(6):870-878.]

Макаллистер К., Механик Л.Э., Амос К., Асчард Х., Блэр И.А.

2

2  5

5