Мышление и речь в психологии: единство, краткая информация

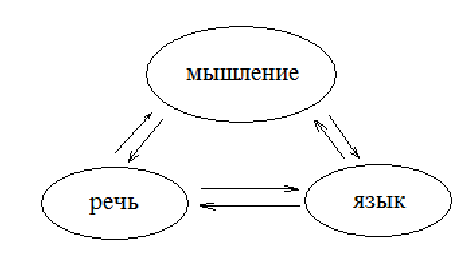

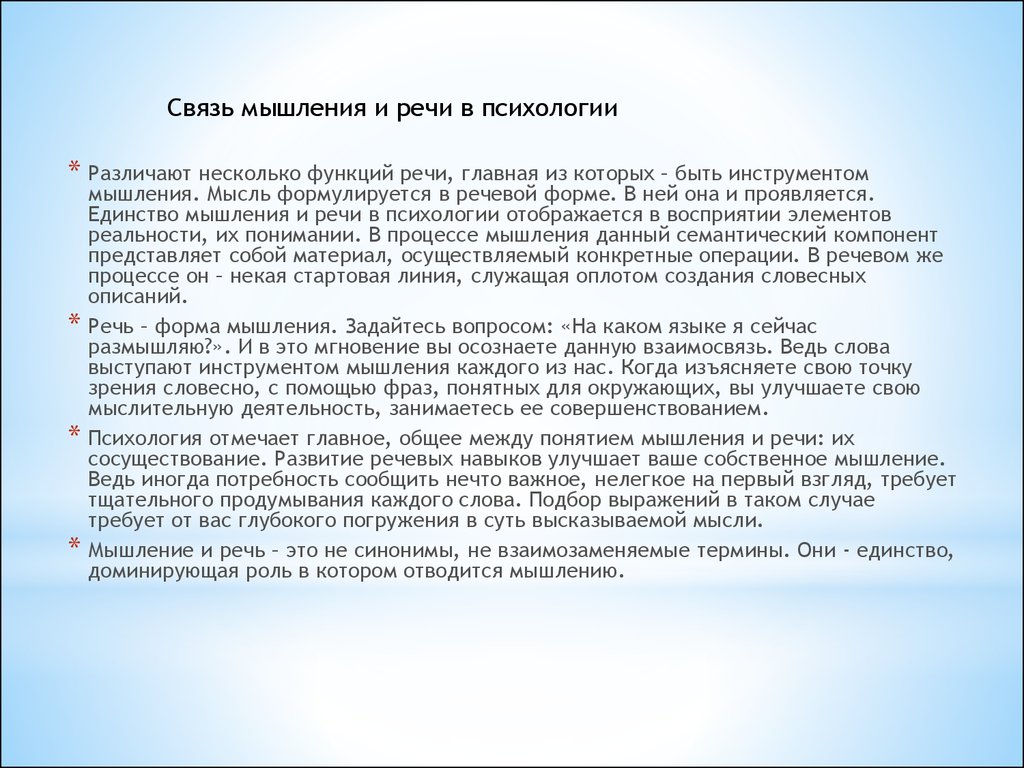

Поскольку мышление и речь в психологии взаимосвязаны, при изучении одного понятия, нужно обращать внимание на второе. Связь проявляется во влиянии на развитие друг друга. Любой индивид сначала проговаривает мысль вслух, затем обдумывает ее и переходит к активным действиям. Чтобы понимать, как мышление связано с речью, нужно рассмотреть эти понятия отдельно друг от друга.

Взаимосвязь понятий

Психология мышления и речи рассматривает эти понятия в комплексе. Именно благодаря им человек отличается от животных. Животные мыслят просто, элементарно. Они не отвлекаются от процесса размышления опосредованным сознанием. Из-за этого они обращают внимание только на видимые объекты.

Человек с помощью речи называет предмет специальным словом. Словесная оболочка позволяет сделать мысль материальной, чтобы продолжить ее изучение без видимых объектов.

Мышление без знания речи невозможно. При этом чем глубже продумывать мысль, тем больше слов понадобится для ее устного или письменного описания.

Исторический очерк

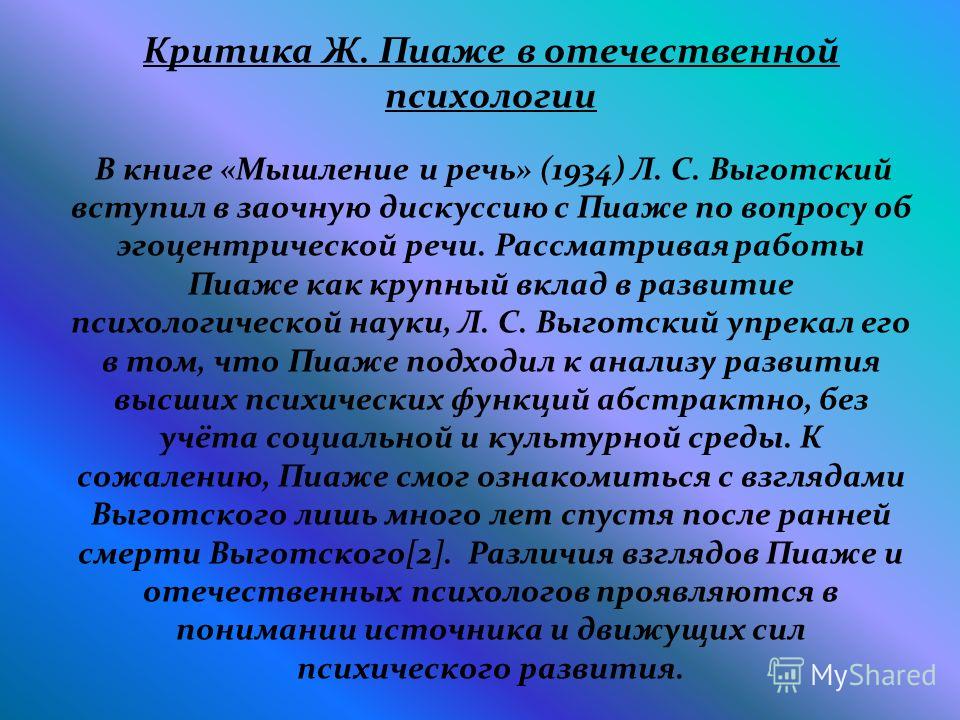

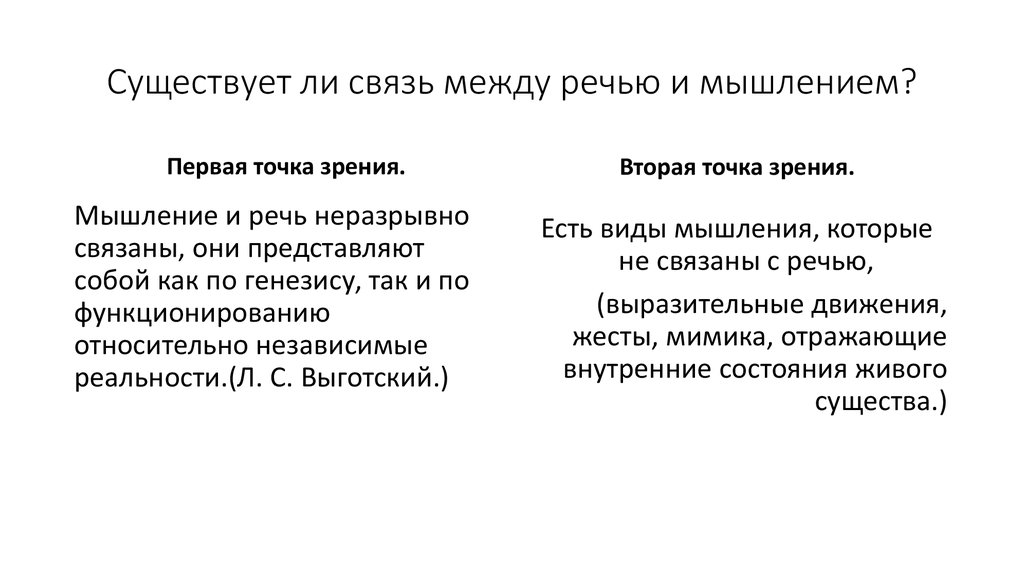

Исследователи, занимающиеся изучением, развитием психологической науки, не отрицают прямых связей между речью, мышлением, но их мнение по поводу их генетического происхождения различаются.

Первым ученым, который внес большой вклад в изучение взаимосвязи между этими двумя понятиями, был Л.С Выготский. Он доказал, что речь, мышление должны изучаться с позиции разных корней.

Одновременно с этим ему противоречили лингвисты. Они утверждали, что нельзя связывать человеческое поведение с его речью.

Другая теория, доказывающая взаимосвязь между мышлением, речью — учение Сепира-Уорфа. С помощью этой концепции исследователи доказали, что благодаря структуре языка формируется мышление, различные способы познания реальности.

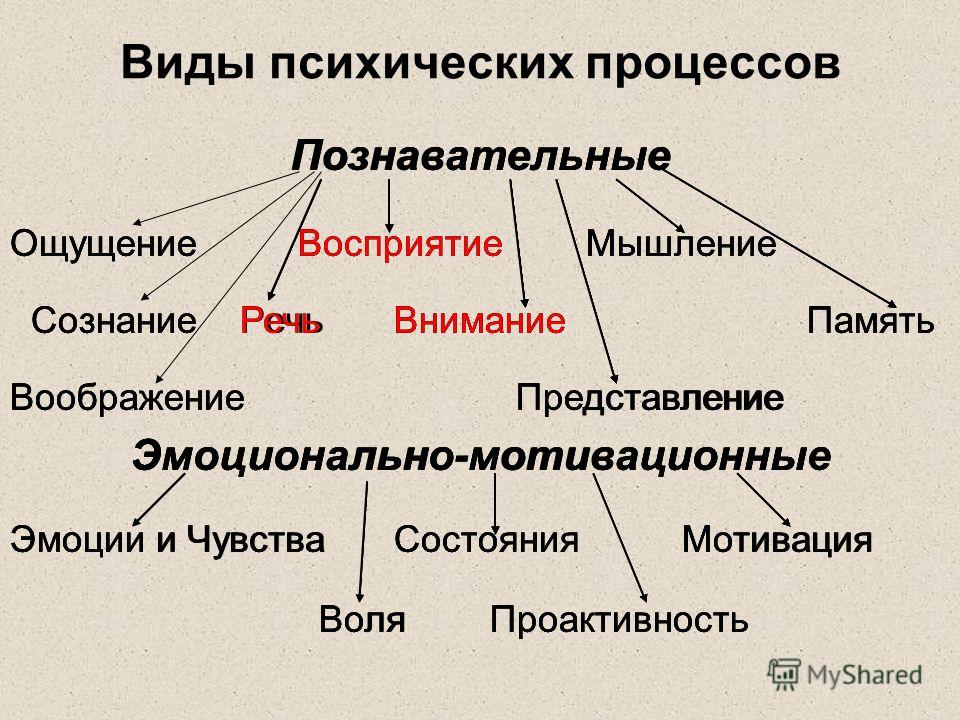

Классификация

Виды речи:

- Монологическая, диалогическая. Монологическая считается более сложной, поскольку человек что-то рассказывает другим, при этом ему никто не помогает, не подсказывает. Диалогическая — общение между разными людьми.

Считается более простой.

Считается более простой. - Описательная — самый сложный вид речи, который связан с представлением, описанием.

- Внутренняя, внешняя. Внутренняя речь не может существовать без внешней. Ее главные функции — регулирование, планирование. Внешняя — устная, громкая.

- Письменная, устная. Письменная считается более поздней, сложной. Ей можно научиться только у других людей. Устная — более простая. Ей люди обучаются самостоятельно.

Виды мышления:

- Наглядно-образное. Применяются для решения умственных задач с помощью наглядных образов, ситуаций из личного опыта.

- Наглядно-действенное. С его помощью индивид решает умственные задачи, взаимодействуя с конкретным предметом.

- Словесно-логические. Умственные задачи решаются с использованием суждений, понятий, умозаключений.

По характеру решаемых задач, мышление делится на две группы:

- Практическое — с его помощью человек намечает цель, составляет план, который предназначен для решения практической задачи.

- Теоретическое — с его помощью люди решают познавательные задачи.

Характеристики

Мыслительные процессы:

- протекают основываясь на уже имеющейся базе знаний;

- связаны с деятельностью индивида;

- отражают взаимосвязь в словесной форме;

- исходят из живого созерцания.

Характеристики мышления:

- продуктивность;

- скорость, темп;

- целенаправленность;

- стройность, которая может быть логической, грамматической.

Характеристики речи:

- Голос — это практическое средство донесения формирующихся мыслей до других людей. Если применять голосовые навыки правильно, ими можно пользоваться как мощным инструментом для оказания воздействия на окружающих.

- Темп. Этим понятием описывают речевую скорость, произношение отдельных слов с определенными задержками. Если индивид профессионально владеет речевыми навыками, он без труда сможет корректировать темп, зависимо от того, какую информацию он излагает.

- Громкость. Зависимо от обстоятельств, индивид изменяет громкость голоса. Некоторые слова нужно выделить громкостью, чтобы акцентировать на них внимание окружающих.

- Высота голоса. С ее помощью можно передавать свое психологическое состояние окружающим. Например, если человек использует низкий голос, он кажется гораздо увереннее.

- Интонация. С ее помощью можно по-разному трактовать одни и те же слова. Только с помощью интонации можно сделать вопросительное или восклицательное предложение если идет устное описание.

Чтобы строить конструктивный диалог с окружающими, нужно уметь влиять на других людей.

Функции и свойства

Современные психологи выделяют две функции речи:

- как один из инструментов мышления;

- как средство общения.

Первая функция делится на две подгруппы:

- обобщение — отдельные слова связаны между собой по смыслу;

- сигнализация — словами индивид обозначает какое-либо событие или явление.

Вторая функция делится на 7 подгрупп:

- Экспрессивная речь. С ее помощью человек передает эмоции относительно слов другого человека, собственных убеждений.

- Коммуникативная — с ее помощью люди обмениваются информацией.

- Познавательная — она связана с изучением предметов.

- Выразительная — выражение лица, мимика.

- Первичные функции воздействия.

- Сигнификативная — индивид рассматривает объект и обозначает его свойства словами.

- Сигнальная — специальная функция для понимания.

Нарушения

Речевые нарушения называются афазией. Выделяется 7 видов заболевания:

- Эфферентная моторная. Пациент утрачивает возможность объединить звуки между собой, из-за чего продолжает произносить отдельные простые слога.

- Оптико-монистическая. Люди, страдающие от этой формы заболевания не могут описывать действия, изображения, предметы.

- Семантическая. Пациент не может выстраивать логические связи между отдельными словами в предложениях.

- Динамическая. Люди с таким заболеванием перестают говорить фразы, заменяют их простыми фразами.

- Сенсорная. Пациент слышит других людей, но не понимает, о чем они говорят.

- Афферентная моторная. Индивид путает отдельные звуки в процессе высказывания.

- Акустико-монистическая. Происходят затруднения написания слов, предложений под диктовку.

Нарушения мыслительных процессов:

- разорванность, бессвязность;

- замедленное или ускоренное формирование мыслей;

- появление навязчивых мыслей;

- бредовое состояние;

- переоценка реальных фактов;

- бесплодные мысли, рассуждения.

Нарушение мышления вызывают соматические и психологические заболевания.

Методы исследования

Существует несколько методик, которые используются для исследования речи, мышления:

- наблюдение;

- беседы;

- эксперименты;

- анкетирование;

- тестирование;

- программное, математическое моделирование мыслительных процессов.

Существует несколько наук, которые занимаются углубленным изучением речи:

- графология;

- риторика;

- психолингвистика;

- лингвистика.

Каждая из них изучает отдельные проявления речи, почерк, письменное, устное выражение.

Методы развития

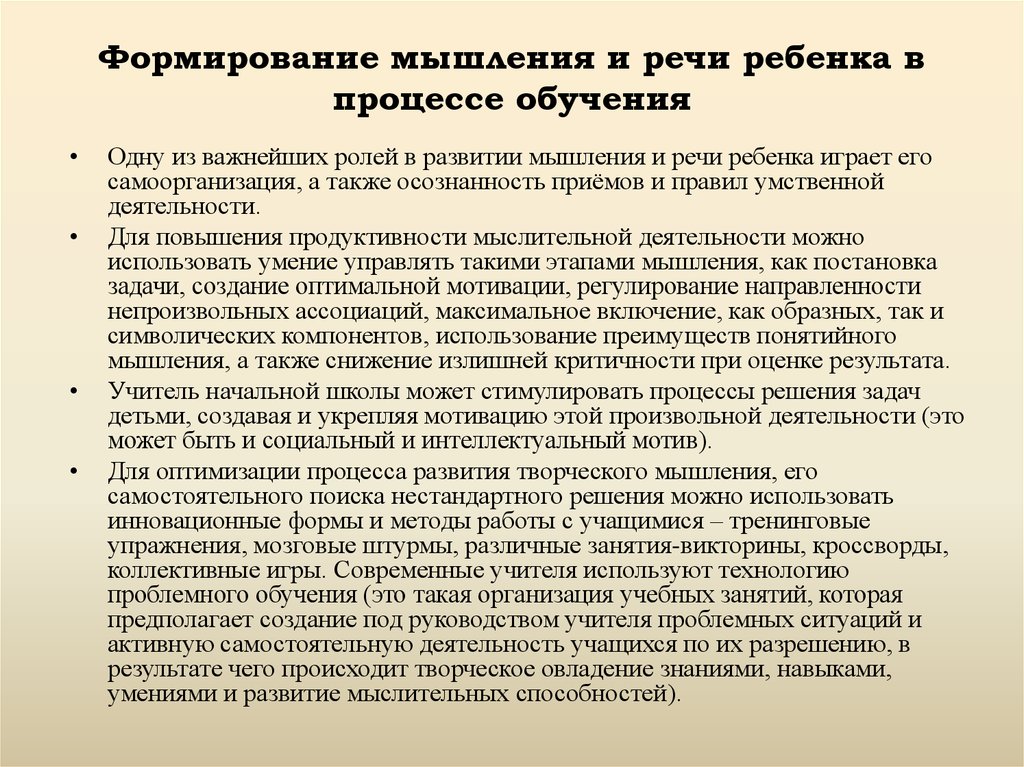

Мышление и речевые навыки можно развивать в любом возрасте.

Для этого психологи создают новые методики, упражнения, многие из которых являются эффективными как для взрослых, так и для детей.

Методы развития речевых навыков:

- Наглядные — позволяют создать богатую теоретическую базу для дальнейшего развития речи. Для этого индивид должен путешествовать, посещать выставки, музеи, театры.

- Словесные — чтение произведений, заучивание отрывков текстов наизусть, обобщающие беседы, пересказы.

- Практические — дидактические упражнения, хороводные игры, пластические этюды.

Люди, у которых плохо развито мышление, не могут активно развиваться в творческом плане, с трудом описывают предметы, явления, выстраивают между ними логические связи.

Группы упражнений для развития мышления:

- Сравнительные методики. Их цель заключается в том, чтобы человек назвал как можно больше различий между двумя или более предметами.

- Воссоздание уже имеющихся или фантастических образов. С помощью этой методики можно развить фантазию, научиться описывать объекты, явления, их изменения под воздействием внешних факторов.

Чтобы развивать мышление, речь у детей, нужно переделать практики в увлекательные игры.

Они помогут не уставать ребенку в процессе обучения, с упоением поглощать новую информацию, развивать навыки.

Мышление и речь являются неразрывными. Только с помощью речевых навыков индивид может определять отдельные свойства предметов, для их дальнейшего углубленного изучения. Нарушения мыслительных процессов отразятся на человеческой речи и наоборот. Для развития мышления, речевых навыков применяются упражнения.

Полезное видео

Из видео Вы узнаете о том, как быстро научиться правильно и красиво говорить.

Реферат на тему: «Мышление и речь»

Оглавление

Введение…………………………… | 2 |

1. Виды речи………………………….. | 3 |

2. Связь мышления и речи…………………… | 4 |

2.1. Физиологические основы мышления и речи……………. | 4 |

2. | 4 |

3. Понятие о мышлении…………………….. | 5 |

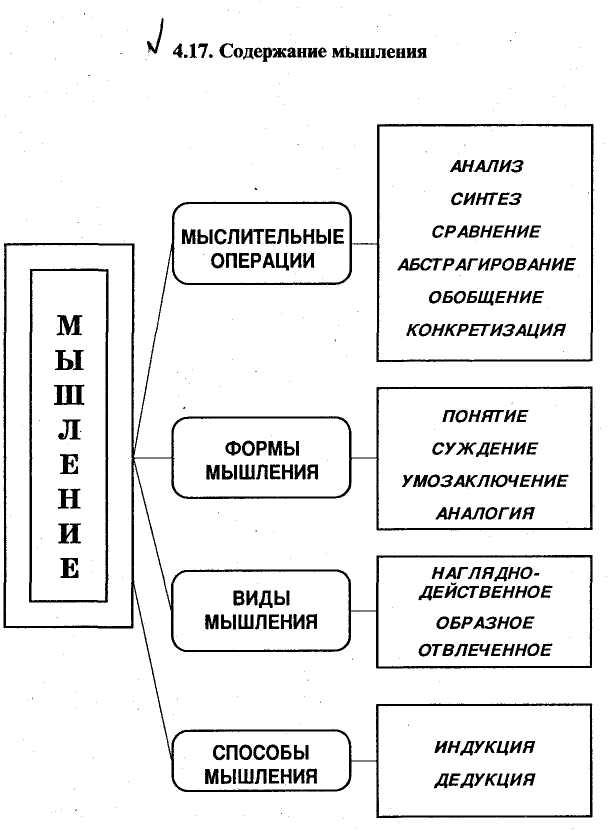

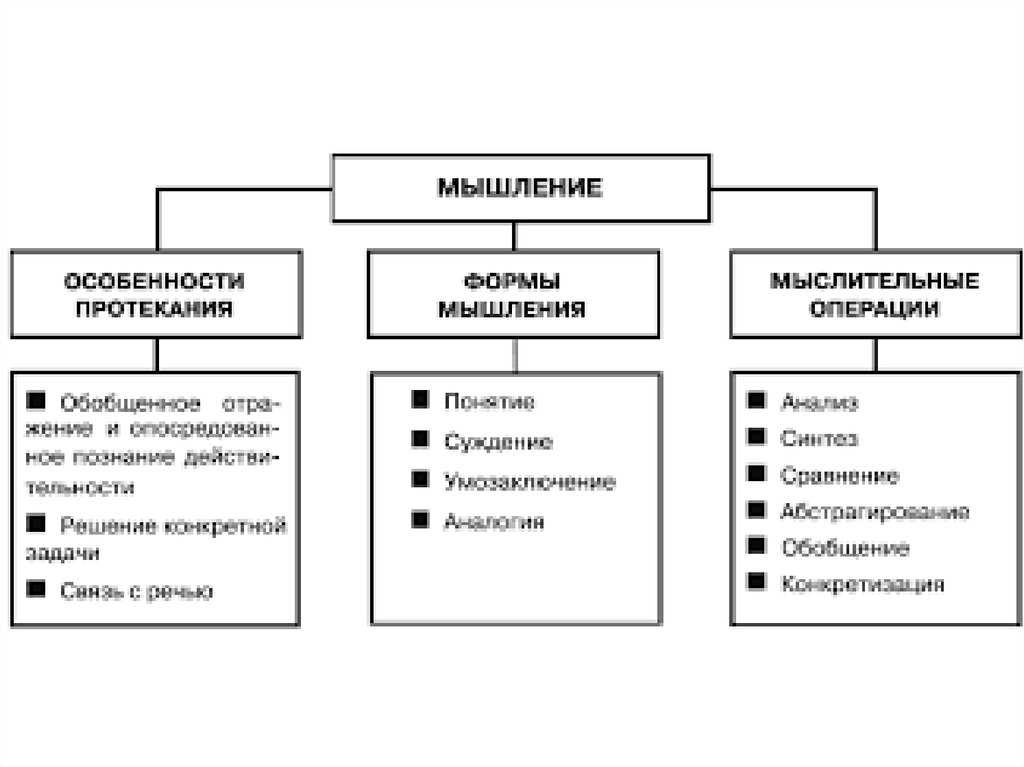

3.1. Операции мышления…………………….. | 6 |

3.2. Обобщение и конкретизация………………….. | 7 |

3.3. Основные формы мышления………………… | 8 |

Заключение………………………….. | 11 |

Литература…………………………. | 12 |

1

Введение

Проблема взаимосвязи речи и мышления, его роли в общении и формировании сознания является едва ли не самым важным разделом психологии. Анализ того, как строится наглядное отражение действительности, как человек отражает реальный мир, в котором он живет, как он получает субъективный образ объективного мира, составляет значительную часть всего содержания психологии.

Анализ того, как строится наглядное отражение действительности, как человек отражает реальный мир, в котором он живет, как он получает субъективный образ объективного мира, составляет значительную часть всего содержания психологии.

Вещи не только воспринимаются наглядно, но отражаются в их связях и

отношениях. Человек может не только воспринимать вещи, используя анализаторы, но может рассуждать, делать выводы, даже если не имеет непосредственного личного опыта. Т.е. для человека характерно то, что у него есть не только чувственное, но и рациональное познание. В данной работе мы рассмотрим взаимосвязь мышления и речи.

2

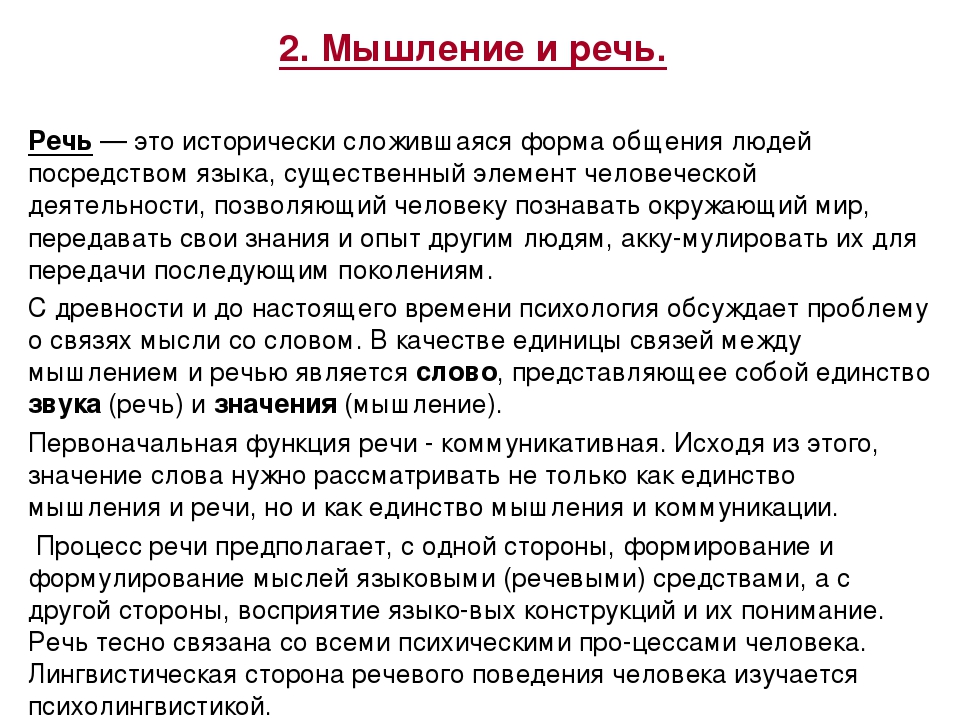

1. Виды речи

Речь людей в зависимости от различных условий приобретает своеобразные

особенности. Соответственно этому выделяют разные виды речи. Прежде всего различают внешнюю и внутреннюю речь. Внешняя речь бывает устная и письменная. В свою очередь устная речь бывает монологической и диалогической.

Внешняя речь служит общению (хотя в отдельных случаях человек может

размышлять вслух, не общаясь ни с кем), поэтому ее основной признак—доступность восприятию (слуху, зрению) других людей. Письменная же речь обращена к отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего. Письменная речь, как в истории общества, так и в жизни отдельного человека возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Значение письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к поколению.

Письменная же речь обращена к отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего. Письменная речь, как в истории общества, так и в жизни отдельного человека возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Значение письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к поколению.

Внутренняя речь—это внутренний беззвучный речевой процесс. Она недоступна восприятию других людей и, следовательно, не может быть средством общения. Внутренняя речь — словесная оболочка мышления. Внутренняя речь своеобразна тем, что она очень сокращена, свернута, почти никогда не существует в форме полных, развернутых предложений.

3

2. Связь мышления и речи

Мышление взрослого, нормального человека неразрывно связано с речью. Мысль не может ни возникнуть, ни протекать, ни существовать вне языка, вне речи. Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговариваем про себя, т. е. мышление происходит в речевой форме.

Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговариваем про себя, т. е. мышление происходит в речевой форме.

2.1. Физиологические основы мышления и речи

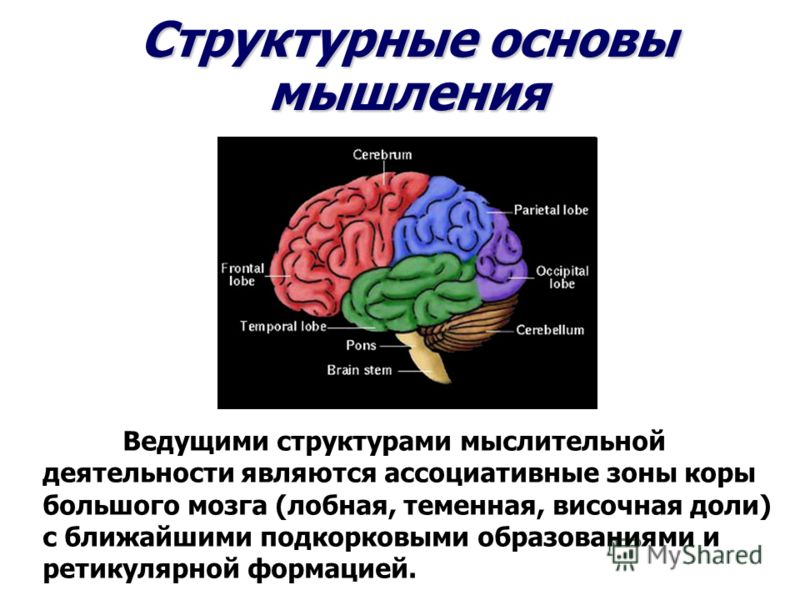

В основе процесса мышления

Что касается физиологических механизмов собственно речи, то эта второсигнальная деятельность коры также есть сложная координированная работа многих групп нервных клеток коры головного мозга. Когда мы говорим друг с другом, то, с одной стороны, воспринимаем слышимые

(звуковые) и видимые (письменные) речевые сигналы, с другой — произносим звуки языка при помощи мышечного голосового аппарата. Соответственно в коре левого полушария головного мозга имеются три центра речи: слуховой, двигательный и зрительный.

2.2. Речь и ее функции

Речь имеет общественно-историческую природу. Общественная жизнь и коллективный труд людей вызывают необходимость постоянно общаться, устанавливать контакт друг с другом, воздействовать друг на друга. Это общение осуществляется при помощи речи. Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, рассказывают о своих чувствах, переживаниях, намерениях. Итак, одна из функций речи — служить средством общения между людьми. Другая важнейшая функция речи вытекает из рассмотренного выше положения о том, что мышление осуществляется в речевой форме. Речь (в частности, внутренняя речь — внутренний беззвучный речевой процесс, с помощью которого мы мыслим про себя) является средством мышления.

Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, рассказывают о своих чувствах, переживаниях, намерениях. Итак, одна из функций речи — служить средством общения между людьми. Другая важнейшая функция речи вытекает из рассмотренного выше положения о том, что мышление осуществляется в речевой форме. Речь (в частности, внутренняя речь — внутренний беззвучный речевой процесс, с помощью которого мы мыслим про себя) является средством мышления.

4

3. Понятие о мышлении

Мышление—высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наиболее сложный познавательный психический процесс, свойственный только человеку. Человек отражает в сознании не только предметы и явления, но и закономерные связи между ними. Например, люди знают закономерную связь между температурой и объемом тела, нам известно отношение между сторонами прямоугольного треугольника. Но разве все эти знания получены человеком только с помощью анализаторов? Разве человек знает о мире только то, что дают ему ощущения и восприятие? Разумеется, нет. Возможности познания окружающего мира с помощью анализаторов очень ограниченны. Возможность глубокого и широкого познания мира открывает человеческое мышление. Что же такое мышление? В чем его сущность? Что у данной фигуры три угла или что потолок белый, доказывать не надо. Это воспринимается человеком непосредственно, с помощью анализаторов. А вот что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов — этого никто не способен видеть непосредственно, как бы внимательно он ни вглядывался в прямоугольный треугольник и каким бы острым зрением ни обладал. Такого рода познание не является непосредственным показанием наших анализаторов, а является, как говорят, опосредованным познанием.

Возможности познания окружающего мира с помощью анализаторов очень ограниченны. Возможность глубокого и широкого познания мира открывает человеческое мышление. Что же такое мышление? В чем его сущность? Что у данной фигуры три угла или что потолок белый, доказывать не надо. Это воспринимается человеком непосредственно, с помощью анализаторов. А вот что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов — этого никто не способен видеть непосредственно, как бы внимательно он ни вглядывался в прямоугольный треугольник и каким бы острым зрением ни обладал. Такого рода познание не является непосредственным показанием наших анализаторов, а является, как говорят, опосредованным познанием.

Из этого следует, что мышление — процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира. Мышление дает возможность знать и судить о том, что человек непосредственно не наблюдает, не воспринимает. Оно позволяет предвидеть наступление таких явлений, которые в данный момент не существуют (рассчитывать заранее затмения Солнца и Луны). Мышление перерабатывает информацию, которая содержится в ощущениях и восприятии, а результаты мыслительной работы проверяются и применяются на практике.

Мышление перерабатывает информацию, которая содержится в ощущениях и восприятии, а результаты мыслительной работы проверяются и применяются на практике.

5

3.1. Операции мышления

Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения и

конкретизации.

Сравнение. Сравнение — это сопоставление предметов и явлений с целью найти сходство и различие между ними.

Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, когда оно целенаправленно, т. е. происходит с определенной точки зрения, ради ответа на какой-то вопрос. Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или на установление различия, или на то и другое одновременно. Исследования показали, что младшие школьники более успешно будут находить сходство между предметами, если при сравнении давать дополнительный предмет, отличный от сравниваемых.

Анализ и синтез. Анализ — это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение в нем отдельных частей, признаков и свойств. Синтез — это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое. Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное и всестороннее знание действительности. Овладевая чтением, ребенок, под руководством учителя, осуществляет анализ (в предложении выделяет слова, в словах — слоги и звуки) и синтез (из звуков и букв составляет слоги, из слогов — слова, из слов — предложения). Для понимания особенностей какого-либо растения ученик мысленно выделяет и рассматривает его отдельные части: корень, стебель, листья, цветы (анализирует), а потом представляет растение в целом (синтезирует). Всякий анализ начинается с предварительного общего ознакомления с предметом или явлением и затем переходит в более глубокое и детальное анализирование.

Анализ — это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение в нем отдельных частей, признаков и свойств. Синтез — это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое. Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное и всестороннее знание действительности. Овладевая чтением, ребенок, под руководством учителя, осуществляет анализ (в предложении выделяет слова, в словах — слоги и звуки) и синтез (из звуков и букв составляет слоги, из слогов — слова, из слов — предложения). Для понимания особенностей какого-либо растения ученик мысленно выделяет и рассматривает его отдельные части: корень, стебель, листья, цветы (анализирует), а потом представляет растение в целом (синтезирует). Всякий анализ начинается с предварительного общего ознакомления с предметом или явлением и затем переходит в более глубокое и детальное анализирование.

6

Абстракция. Абстракция — это мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств.

Абстракция — это мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств.

Выделенный в процессе абстрагирования признак предмета мыслится независимо от других признаков и становится самостоятельным объектом мышления. Так, наблюдая различные прозрачные объекты: воздух, стекло, воду и др., мы выделяем в них общий признак—прозрачность и можем мыслить о прозрачности вообще; наблюдая движение небесных тел, машин, людей, животных, мы выделяем общий признак — движение и мыслим о движении вообще как о самостоятельном объекте. Точно так же при помощи абстрагирования создаются понятия о длине, высоте, объеме, треугольнике, числе, глаголе и т. д.

3.2. Обобщение и конкретизация.

В учебной работе школьников обобщение обычно проявляется в выводах,

определениях, правилах, классификации. Школьникам иногда трудно произвести обобщение, так как далеко не всегда им удается самостоятельно выделить не просто общие, но и существенные общие признаки. Некоторые советские психологи (Д. Б Эльконин, В.В Давыдов) различают два вида обобщения: формально-эмпирическое и содержательное (теоретическое). Формально-эмпирическое обобщение осуществляется путем сравнения ряда объектов и выявления внешне одинаковых и общих признаков. Содержательное (теоретическое) обобщение основано на глубоком анализе объектов и выявлении скрытых общих и существенных признаков, отношений и зависимостей. Конкретизация — это мысленный переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему. В учебной деятельности конкретизировать — значит привести пример, иллюстрацию, конкретный факт, подтверждающий общее теоретическое положение, правило, закон (например, грамматическое, математическое правило, физический закон).

Некоторые советские психологи (Д. Б Эльконин, В.В Давыдов) различают два вида обобщения: формально-эмпирическое и содержательное (теоретическое). Формально-эмпирическое обобщение осуществляется путем сравнения ряда объектов и выявления внешне одинаковых и общих признаков. Содержательное (теоретическое) обобщение основано на глубоком анализе объектов и выявлении скрытых общих и существенных признаков, отношений и зависимостей. Конкретизация — это мысленный переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему. В учебной деятельности конкретизировать — значит привести пример, иллюстрацию, конкретный факт, подтверждающий общее теоретическое положение, правило, закон (например, грамматическое, математическое правило, физический закон).

7

В учебном процессе конкретизация имеет большое значение: она связывает наши теоретические знания с жизнью, с практикой и помогает правильно понять действительность.

3. 3. Основные формы мышления.

3. Основные формы мышления.

Различают три основные формы мышления: понятие, суждение и умозаключение.

Понятие — это форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные свойства предметов и явлений. Каждый предмет, каждое явление имеют много различных свойств, признаков. Эти свойства, признаки можно разделить на две категории — существенные и несущественные. Например, каждый отдельный треугольник имеет три угла, определенные размеры — длину сторон и площадь, определенную величину углов, форму. Но только первый признак делает фигуру треугольником, позволяет отличить ее от других фигур: прямоугольника, круга, трапеции. Остальные признаки отличают один треугольник от другого; при изменении их треугольник не перестанет быть треугольником. Понятие существует в виде значения слова, обозначается словом. В этом отношении понятие существенно отличается от восприятия и представления памяти: восприятие и представление конкретны, образны, наглядны; понятие обладает обобщенным, абстрактным, не наглядным характером. Восприятие и представление всегда есть отражение конкретного, единичного.

Восприятие и представление всегда есть отражение конкретного, единичного.

Суждение. В суждениях отражаются связи и отношения между предметами и явлениями окружающего мира и их свойствами и признаками. Суждение—это форма мышления, содержащая утверждение или отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их свойств. Примерами утвердительного суждения могут быть такие суждения, как «Ученик знает урок» или «Психика есть функция мозга».

8

К отрицательным суждениям относятся такие суждения, в которых отмечается отсутствие у предмета тех или иных признаков. Например: «Это слово не глагол». Суждения бывают общими, частными и единичными. В общих суждениях утверждается или отрицается что-то относительно всех предметов и явлений, объединяемых понятием, например: «Все металлы проводят электричество». В частном суждении речь идет только о части предметов и явлений, объединяемых понятием, например: «Некоторые школьники умеют играть в шахматы». Единичное суждение—это суждение, в котором речь идет о каком-то индивидуальном понятии, например: «Москва-столица России ».

Единичное суждение—это суждение, в котором речь идет о каком-то индивидуальном понятии, например: «Москва-столица России ».

Умозаключение. Умозаключение — такая форма мышления в процессе которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит из них новое суждение. Типичный пример умозаключения—доказательство геометрических теорем. Человек пользуется в основном двумя видами умозаключений — индуктивными и дедуктивными.

Индукция — это способ рассуждения от частных суждений к общему суждению, установление общих законов и правил на основании изучения отдельных фактов и явлений. Например, при усвоении понятия «домашние животные» учащиеся устанавливают, что корова полезна, лошадь полезна, овца, свинья также полезны. Затем на основе этого школьники строят обобщающее заключение: «Все домашние животные полезны».

Дедукция — это способ рассуждения от общего суждения к частному суждению, познание отдельных фактов и явлений на основании знания общих законов и правил. Например, зная, что все тела при нагревании расширяются, человек может предвидеть, что железнодорожные рельсы в летний жаркий день тоже будут расширяться, а поэтому при прокладывании железнодорожного пути строители оставляют между рельсами определенный зазор. 9

Например, зная, что все тела при нагревании расширяются, человек может предвидеть, что железнодорожные рельсы в летний жаркий день тоже будут расширяться, а поэтому при прокладывании железнодорожного пути строители оставляют между рельсами определенный зазор. 9

Решение мыслительных задач. Мышление человека, и в частности школьника, наиболее ярко проявляется при решении задач. Любая мыслительная деятельность начинается с вопроса, который ставит перед собой человек, не имея готового ответа на него. Иногда этот вопрос ставят

другие люди (например, учитель), но всегда акт мышления начинается с формулировки вопроса, на который надо ответить, задачи, которую необходимо решить, с осознания чего-то неизвестного, что надо понять, уяснить. Учителю надо иметь в виду, что ученик порой не осознает проблемы, вопроса даже тогда, когда соответствующую задачу ставит перед ним учитель. Известны случаи, когда ученик с недоумением рассказывал: «Учитель нарисовал на доске два одинаковых треугольника и весь урок доказывал, что они равны. Не понимаю зачем». Вопрос, проблема должны быть четко осознаны, иначе ученику не над чем будет думать.

Не понимаю зачем». Вопрос, проблема должны быть четко осознаны, иначе ученику не над чем будет думать.

Решение мыслительной задачи начинается с тщательного анализа данных, уяснения того, что дано, чем располагает человек. Эти данные сопоставляют друг с другом и с вопросом, соотносят с прежними знаниями и опытом человека. Человек пытается привлечь принципы, успешно примененные ранее при решении задачи, сходной с новой. На этой основе возникает гипотеза (предположение), намечается способ действия, путь решения. Практическая проверка гипотезы, проверка пути решения может показать ошибочность намеченных действий. Тогда ищут новую гипотезу, другой способ действия, причем здесь важно тщательно уяснить причины предшествующей неудачи, сделать из нее соответствующие выводы. Важное значение при поисках пути решения имеет переосмысливание (переформулирование) исходных данных задачи, попытки наглядно представить себе условия задачи, опереться на наглядные образы. Последнее очень важно не только для младших школьников, у которых мышление вообще нуждается в опоре на наглядные представления, но и для школьников-подростков. 10

10

Заключение

Итак, связь речи и мышления не только позволяет глубже проникать в явления действительности, в отношения между вещами, действиями и качествами, но и располагает системой синтаксических конструкций, которые дают возможность сформулировать мысль, выразить суждение. Речь располагает более сложными образованиями, которые дают основу для теоретического мышления и, которые позволяют человеку выйти за пределы непосредственного опыта и делать выводы отвлеченным вербально- логическим путем. Переход к сложным формам общественной деятельности даёт возможность овладеть теми средствами языка, которые лежат в основе наиболее высокого уровня познания- теоретического мышления. Этот переход от чувственного к рациональному и составляет основную черту сознательной деятельности человека, являющейся продуктом общественно-исторического развития.

11

Литература

1. Р.И Айзман. Подготовка ребенка к школе. М., 1991.

Р.И Айзман. Подготовка ребенка к школе. М., 1991.

2. Л.С Выготский. Мышление и речь. М., 1988.

3. П.Я Гальперин. Введение в психологию. М, 1996.

4. А.А Леонтьев Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

5. А.Р Лурия . Язык и сознание. Ростов- на – Дону 1998.

6. В.А Крутецкий Психология. М., 1986.

12

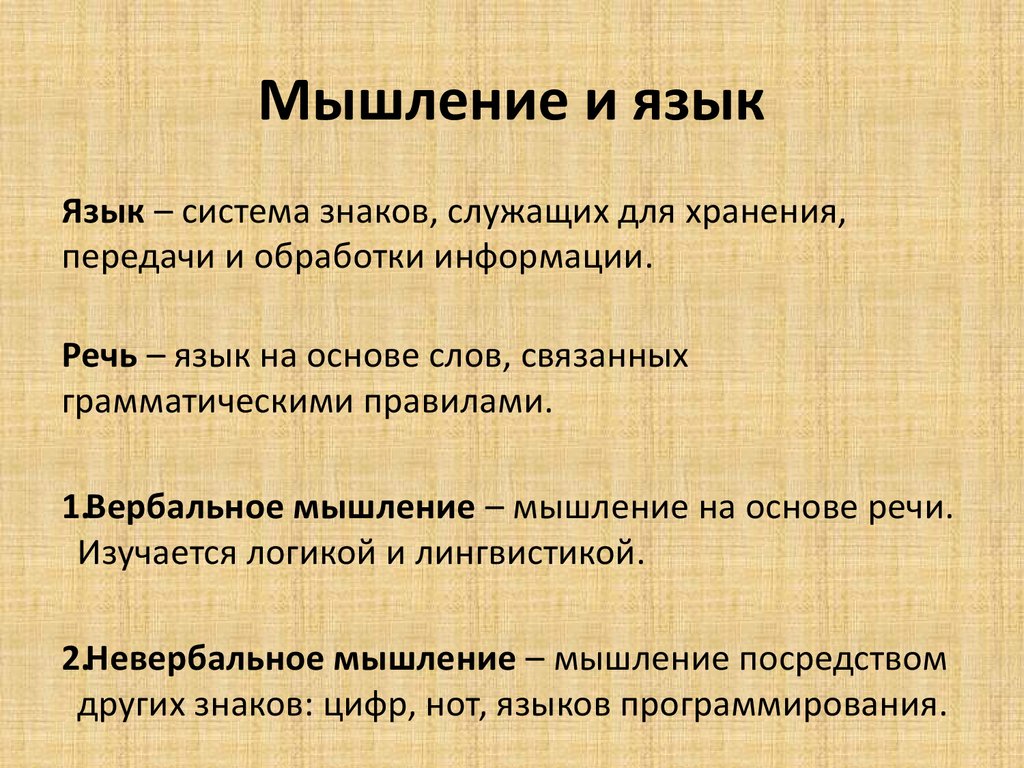

Язык и мышление: отношения и теории

Можем ли мы думать о чем-то, не зная его названия? Изменяет ли язык, на котором мы говорим, то, как мы видим мир? Отношения между мыслью и языком могут быть сложными. Психологи часто придают разную степень важности роли языка в развитии познания и наоборот. В этом объяснении мы сравним, как различные теории концептуализируют эту связь.

Язык и мышление имеют сложные отношения, freepik.com

- Сначала мы обсудим язык и мышление в психологии.

- Мы углубимся в отношения между языком и мышлением, выделяя теории языка и мышления по мере продвижения.

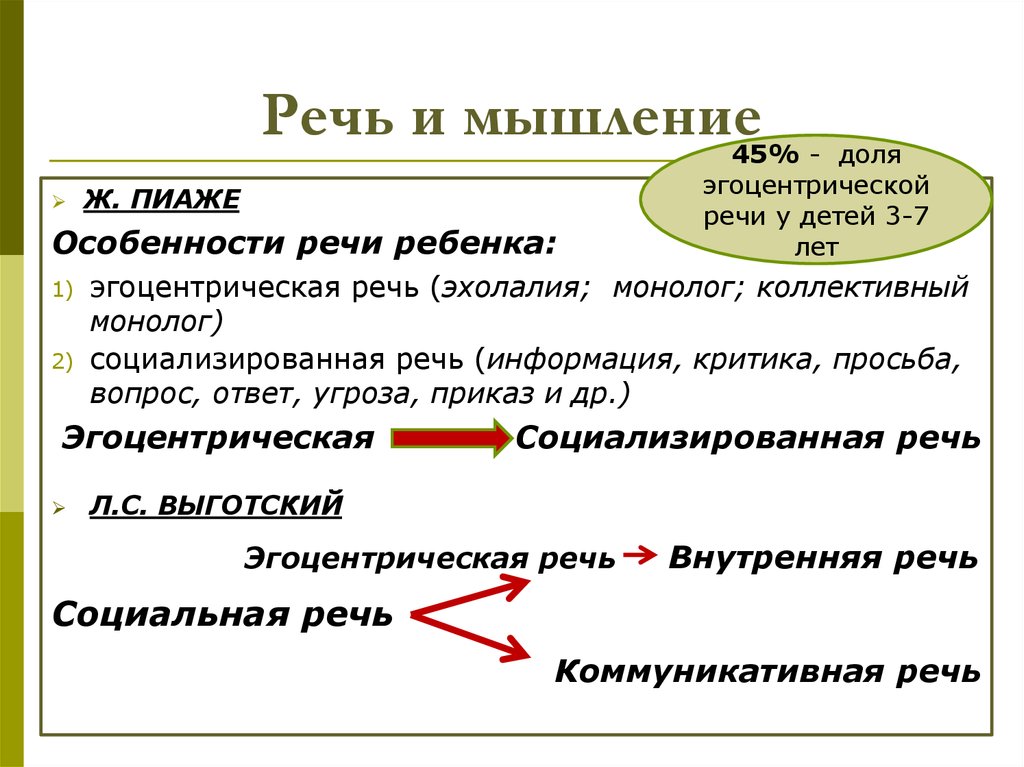

- Наконец, мы обсудим некоторых известных теоретиков, занимавшихся вопросами отношений между языком и мышлением, а именно Пиаже, Хомского и Выготского, а также рассмотрим гипотезу Сепира-Уорфа.

Психология языка и мышления

Язык является одной из систем, с помощью которых мы общаемся, и обычно включает в себя общение с помощью звуков и письменное общение с использованием символов, но может также включать наши тела (язык тела, то, как мы улыбаемся , двигаться и приближаться к людям — все это формы для интерпретации в языковой игре).

Язык часто тесно связан с культурой, в которой он используется, и отражает культурно значимые идеи.

Во многих языках есть слова, которых вообще нет в других.

Например, в английском языке нет эквивалента немецкому слову schadenfreude, обозначающему удовольствие, вызванное наблюдением за невзгодами другого человека.

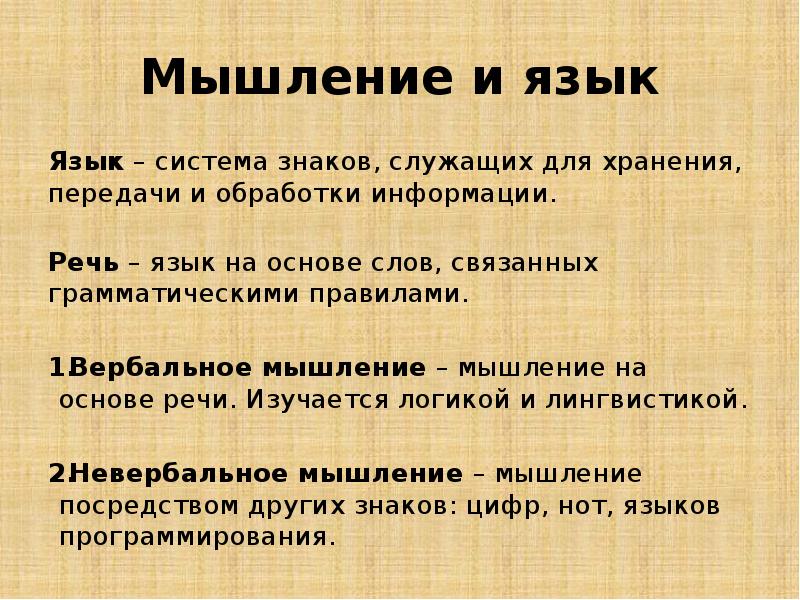

Поскольку мы также склонны думать с помощью языка, Сепир-Уорф предположил, что язык, который мы используем, влияет на то, как мы видим и думаем о мире. Однако Пиаже подчеркивает, что дети развивают схемы до того, как они способны говорить, предполагая, что когнитивные процессы не зависят от языка.

Однако Пиаже подчеркивает, что дети развивают схемы до того, как они способны говорить, предполагая, что когнитивные процессы не зависят от языка.

Связь между языком и мыслью

Различные теории предлагают разные отношения между языком и мыслью. Теория когнитивного развития Пиаже утверждает, что способность детей использовать язык и содержание их речи зависит от стадии их когнитивного развития.

Напротив, гипотеза Сепира-Уорфа предполагает, что язык, который мы используем для общения, определяет то, как мы думаем об окружающем нас мире, влияя на когнитивные процессы, такие как память и восприятие.

Теории языка и мышления

Две основные теории, представляющие различные взгляды на язык и мышление, о которых вам следует знать, это теория Пиаже и гипотеза Сепира-Уорфа.

Поэтапная теория когнитивного развития Пиаже

Согласно теории Пиаже, язык предшествует мысли и зависит от нее. Прежде чем дети смогут правильно использовать слова, им необходимо сначала развить понимание понятий, стоящих за ними.

Это происходит посредством разработки схем, процесса, который предшествует развитию языка.

Схемы относятся к ментальным структурам, определяющим поведение и ожидания детей.

Согласно этой точке зрения, чтобы сообщить о своей неприязни к брокколи, ребенок должен сначала разработать схему того, что она ему не нравится. Разработав схему и ожидания относительно вкуса брокколи, ребенок может выразить свое неприятие.

Детей можно научить таким фразам, как «не брокколи», еще до того, как они увидят или попробуют ее, но они не смогут использовать ее осмысленно, пока не поймут, что означает эта фраза.

Уровень когнитивного развития ребенка также ограничивает его способность осмысленно общаться. Таким образом, язык зависит от мыслей.

Например, ребенок, который еще не способен мысленно представить точку зрения другого человека, не сможет говорить об этом или объяснять ее, когда разговаривает с другими.

Давайте посмотрим, как языковые способности ребенка соответствуют стадии его когнитивного развития.

| Стадия развития | Возраст | Развитие речи |

| Сенсомоторная стадия — дети познают мир с помощью своих чувств и двигательных движений. | 0-2 года | Дети могут имитировать звуки и озвучивать свои требования. |

| Дооперационный этап — дети начинают мыслить символически, формируют идеи и мысленно представляют образы. Дети могут быть не в состоянии рассуждать логически и видеть дальше своей эгоцентрической точки зрения. | 2-7 лет | Дети начинают использовать частную речь, что, по мнению Пиаже, отражает их эгоцентризм. Им по-прежнему не хватает способности поддерживать двусторонний разговор и принимать точку зрения другого человека, с которым они общаются. |

Конкретно-операционный этап — дети начинают распознавать точки зрения других, но могут по-прежнему бороться с некоторыми логическими рассуждениями и абстрактными идеями. | 7-11 лет | Дети начинают принимать точку зрения других в разговоре. Разговоры, в которые они вовлечены, ограничиваются обсуждением конкретных вещей. Дети узнают, как события расположены во времени и пространстве. |

| Формальный рабочий этап — дети способны рассуждать гипотетически и логически, мыслить абстрактно и систематически решать проблемы. | 12+ лет | Дети могут обсуждать абстрактные идеи и видеть разные точки зрения. |

Оценка теорий языка и мышления

Хотя теория Пиаже кажется осмысленной и имеет некоторую внешнюю достоверность , ей обычно не хватает эмпирической поддержки . Это связано с трудностями изучения когнитивных и мыслительных процессов, таких как развитие схемы, у доязыковых детей.

Концепция универсальных стадий когнитивного развития также подвергалась широкой критике. Некоторые исследования показали, что дети могут достичь многих из этих вех развития раньше, чем предполагал Пиаже.

Различия в когнитивном развитии также были обнаружены в разных культурах, что позволяет предположить, что идея Пиаже о когнитивном развитии была культурно предвзятой (Mangan, 19).78).

Гипотеза Сепира-Уорфа

Основная идея гипотезы Сепира-Уорфа заключается в том, что наш родной язык влияет на то, как мы думаем о мире. Слова, которые мы используем для создания рассказов о мире, влияют на то, как мы представляем его внутренне.

Согласно этой точке зрения, мы можем удерживать в уме только те понятия, которые можем назвать. Гипотеза Сепира-Уорфа поддерживает идею лингвистического детерминизма.

Лингвистический детерминизм — это идея о том, что используемый нами язык определяет и ограничивает наши представления о мире. Более слабая версия гипотезы Сепира-Уорфа получила название лингвистическая относительность , эта идея предполагает, что, хотя язык не может полностью определять наши мысли, он может в некоторой степени влиять на них.

Уорф подкрепил свои утверждения исследованиями культур коренных американцев. Он предположил, что различия в языке могут изменить то, как культура понимает концепцию времени или как она воспринимает природные явления.

Уорф утверждал, что индейской культуре хопи не хватает понимания концепции времени. Он объяснил это отсутствием в их языке терминологии, помещающей события во времени. Согласно его теории, отсутствие лингвистического выражения времени изменило то, как эта культура думала о времени и понимала его.

Он также указал на тот факт, что в языке инуитов гораздо больше слов для обозначения снега, чем в английском языке, предполагая, что культура инуитов воспринимает снег иначе, чем европейцы, и способна различать разные типы снега.

Оценка гипотезы Сепира-Уорфа

Первоначальные примеры в поддержку гипотезы Сепира-Уорфа были опровергнуты. Было обнаружено, что язык хопи действительно имеет способ выражения времени. Более того, количество инуитских слов для обозначения снега, как было показано Уорфом, сильно преувеличено, поскольку истинное число составляет около 4.

Однако более поздние психолингвистические исследования обнаружили некоторые свидетельства различий в памяти и восприятии у носителей разных языков, что подтверждает лингвистический релятивизм.

Исследования показали, что наш родной язык может влиять на то, как мы помним прошлые события, а также на то, насколько хорошо мы различаем цвета.

Fausey and Broditsky (2011) исследовали память о преднамеренных и случайных событиях у носителей английского и испанского языков. Обе группы одинаково хорошо запомнили человека, ответственного за преднамеренные действия. Однако носители английского языка гораздо лучше помнят агента, стоящего за случайным действием, по сравнению с носителями испанского языка.

Различие в памяти, обнаруженное в исследовании Fausey and Broditsky (2011), объяснялось лингвистическими различиями между английским и испанским языками. В испанском языке несчастные случаи обычно описываются неагентным языком. Например, носители испанского языка будут использовать выражение «Сломалась ручка» вместо «Человек сломал ручку», чтобы описать случайную поломку ручки.

Winawer et al. (2006) исследовали способность носителей английского и русского языков различать разные оттенки синего. Различные оттенки имеют разные названия в русском языке, но не в английском языке.

Русскоязычные намного лучше различали цвета. Этот эффект был приписан тому, как русский язык классифицирует оттенки синего.

Память и язык могут формировать то, как мы интерпретируем мир, freepik.com

Другие теории языка и мышления

Другие концепции развития языка включают теории Хомского и Выготского. Хомский сосредотачивается на том, как дети приобретают лингвистические способности в таком юном возрасте. Теория Выготского подчеркивает, как язык способствует дальнейшему когнитивному развитию детей.

Язык и мышление Хомский

Хомский предположил, что овладение языком является врожденной способностью. Дети уже рождаются со способностью усваивать правила, управляющие языками. Грамматические правила являются общими для всех языков, даже если они могут различаться между ними.

Врожденная способность усваивать грамматические структуры языка позволяет детям быстро выучить язык, даже на основе ограниченной лингвистической информации, которую они получают в младенчестве.

Язык и Мысль Выготского

Согласно социокультурной теории когнитивного развития Выготского, в раннем развитии речь и мышление независимы. Два процесса сливаются, когда речь интериоризируется. В теории Выготского язык рассматривается как культурный инструмент, играющий ключевую роль в развитии.

Во-первых, словесное руководство со стороны взрослых способствует обучению и развитию детей. Язык позволяет взрослым делиться своими знаниями и общаться с ребенком.

Во-вторых, когда язык усваивается и развивается во внутреннюю речь, это позволяет детям направлять себя при принятии решений, решении проблем или регулировании своего поведения.

Язык и мышление – основные выводы

- Теория Пиаже предполагает, что в процессе развития языку предшествует мышление.

Более того, способность детей использовать язык ограничена их стадией когнитивного развития.

Более того, способность детей использовать язык ограничена их стадией когнитивного развития. - Гипотеза Сепира-Уорфа предполагает, что язык, который мы используем, определяет то, как мы думаем об окружающем нас мире, влияя на когнитивные процессы, такие как память и восприятие.

- Уорф использовал примеры из культуры коренных американцев в поддержку своих утверждений.

- Гипотеза Сепира-Уорфа получила некоторое эмпирическое подтверждение. Исследования показали, что наш родной язык может влиять на то, как мы помним прошлые события, а также на то, насколько хорошо мы различаем цвета.

- Хомский предположил, что способность овладевать языком является врожденной.

- По Выготскому, язык играет ключевую роль в развитии. Язык может быть использован для предоставления детям словесных указаний. Позже, когда дети усваивают его, язык помогает им решать проблемы и регулировать свое поведение.

Мышление человека неразрывно связано с языком и общением

Статья поделилась

РЕКЛАМА:

Мышление взаимосвязано не только с чувственными знаниями, но также с языком и речью.

В этом заключается одно из основных различий между человеческой и животной психикой. Человеческое мышление, в какой бы форме оно ни принималось, невозможно без языка. Всякая мысль развивается и развивается в неразрывном единстве с речью.

РЕКЛАМА:

Чем сложнее мысль, тем яснее слова, выражающие ее как в устной, так и в письменной речи. Индивид, объясняя что-либо другим людям и формулируя свои идеи, делает их более понятными для себя.

Следовательно, мы вполне можем сказать, что язык является наиболее эффективным и развитым средством, используемым для осуществления процесса мышления. И мышление, и язык проходят через определенные этапы развития по мере взросления ребенка. Для многих людей большую часть времени мышление связано с использованием слов и языка. Вот почему язык рассматривается как инструмент мышления.

Среди психологов существуют разные мнения относительно этой идеи. Некоторые придерживаются мнения, что между мыслью и языком нет разницы. Говорят, что говорить и думать — одно и то же, мышление — это разговор с самим собой, субголосовая речь.

Говорят, что говорить и думать — одно и то же, мышление — это разговор с самим собой, субголосовая речь.

Дж. Б. Уотсон, бихевиорист, говорит, что, думая, человек разговаривает сам с собой. Он утверждает, что дети громко разговаривают сами с собой, когда пытаются решить проблему. Даже взрослые будут шептаться про себя, думая о проблеме. Именно на этом основании он говорит, что мышление есть разговор с самим собой.

РЕКЛАМА:

Но другие психологи придерживаются мнения, что глухие люди, не умеющие говорить, способны мыслить. Они не могут говорить, а если мышление является разговором с самим собой, они не должны быть в состоянии думать. Но эти люди свидетельствуют о мышлении. Больные, страдающие афазией, теряют способность говорить, а их голосовые органы не функционируют.

Если мышление говорит само за себя, в них не должно быть никакого мышления, но они свидетельствуют о мысли. Вудворт, другой известный психолог, считает, что, хотя связь между мыслью и языком очень тесная, они различны.

Считается более простой.

Считается более простой.

2. Речь и ее функции………………………

2. Речь и ее функции………………………

Более того, способность детей использовать язык ограничена их стадией когнитивного развития.

Более того, способность детей использовать язык ограничена их стадией когнитивного развития.