1.8 Аристотель — Психология как наука о душе

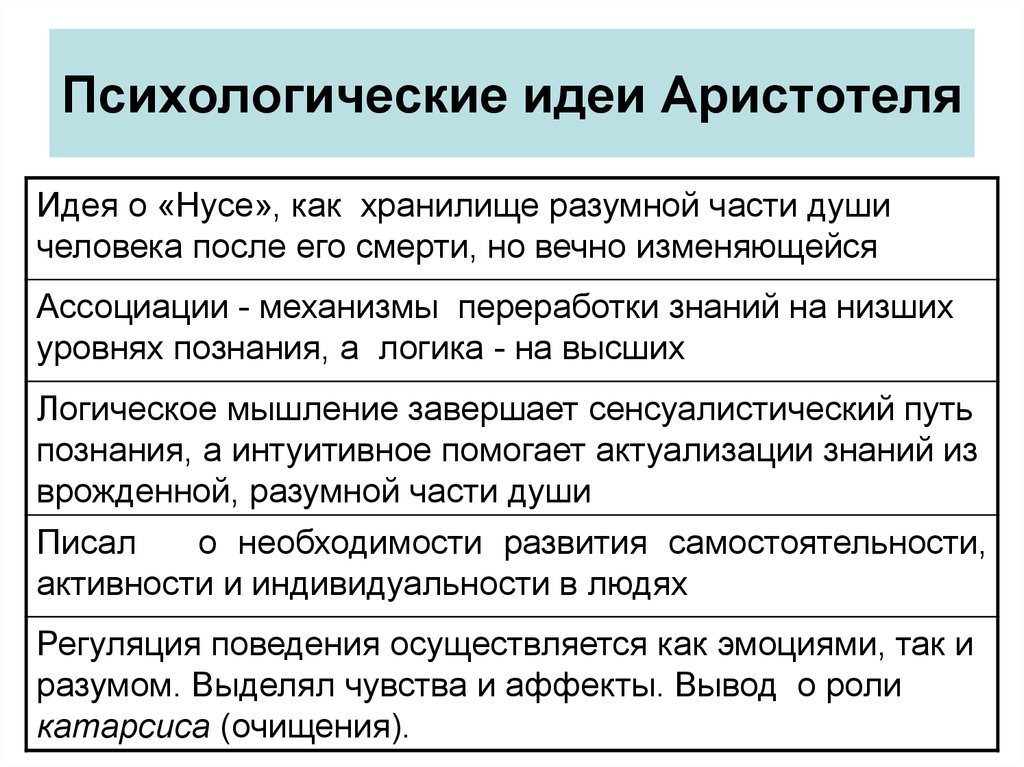

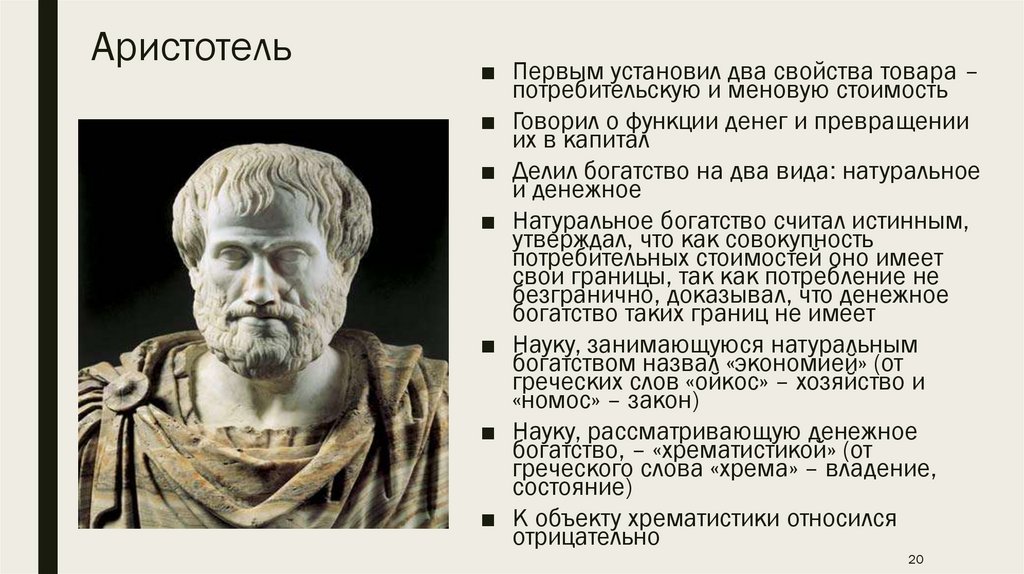

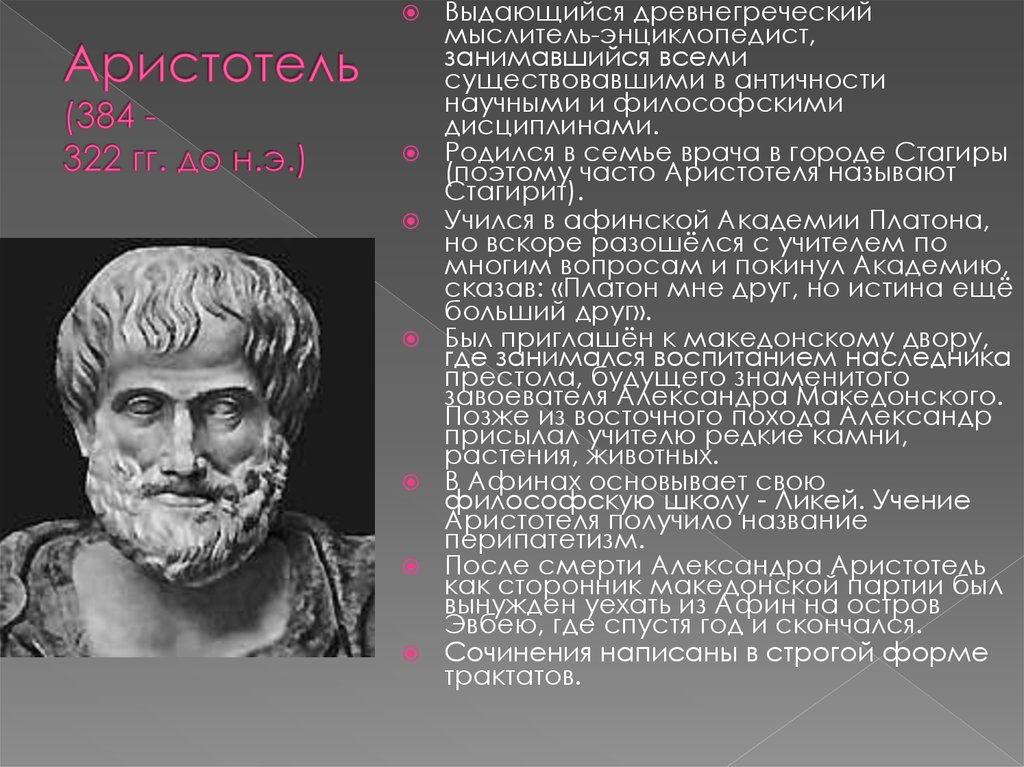

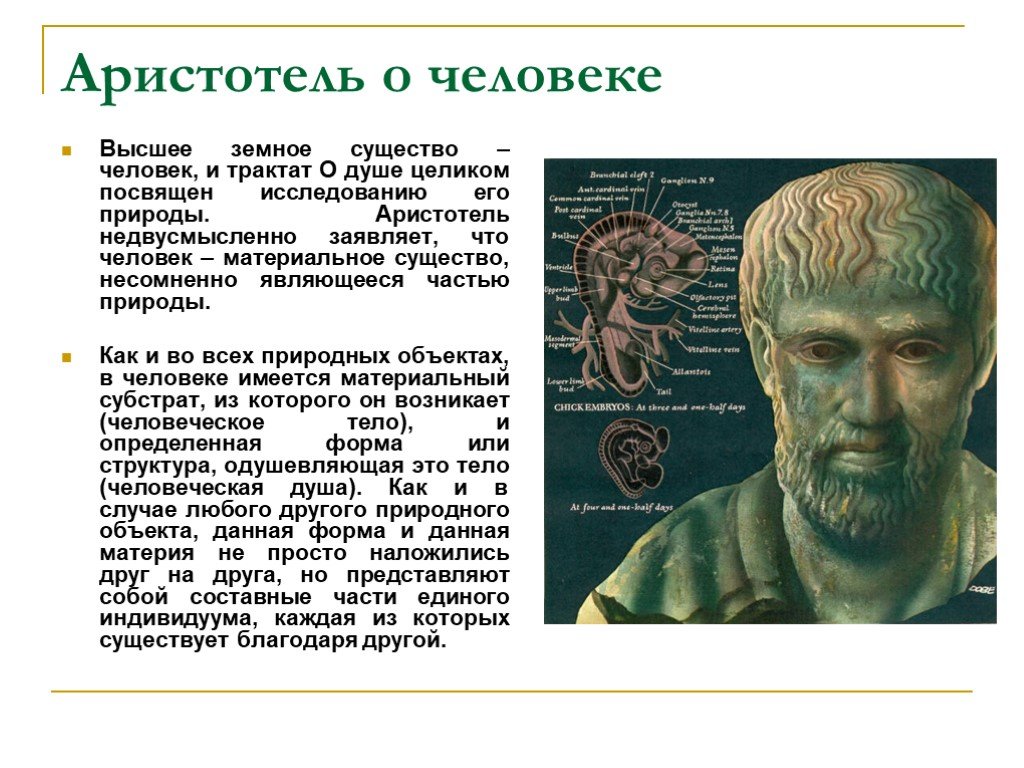

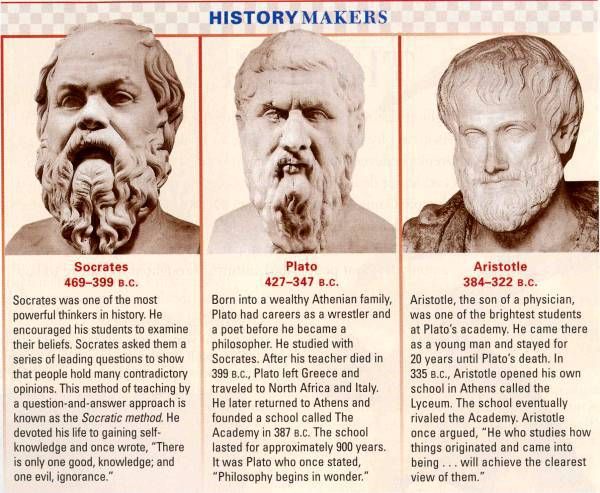

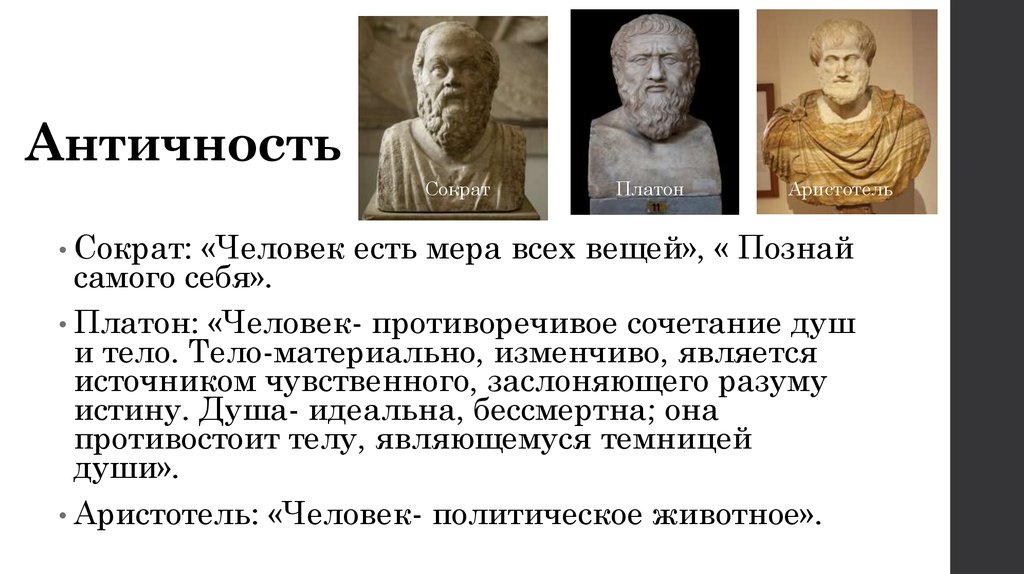

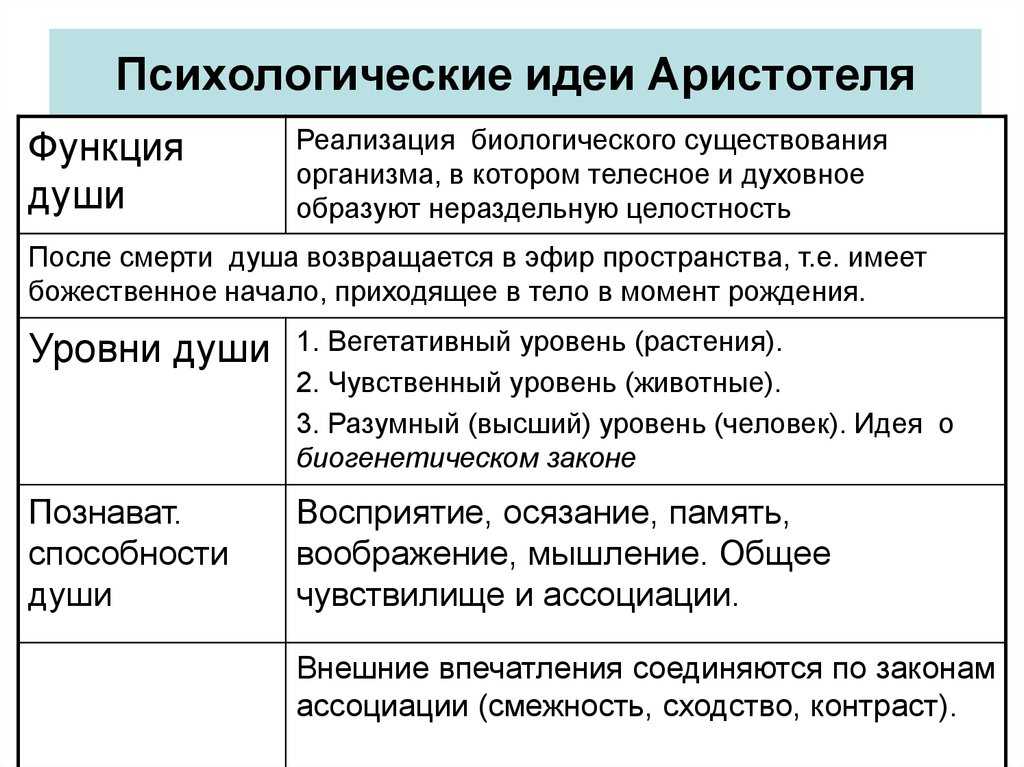

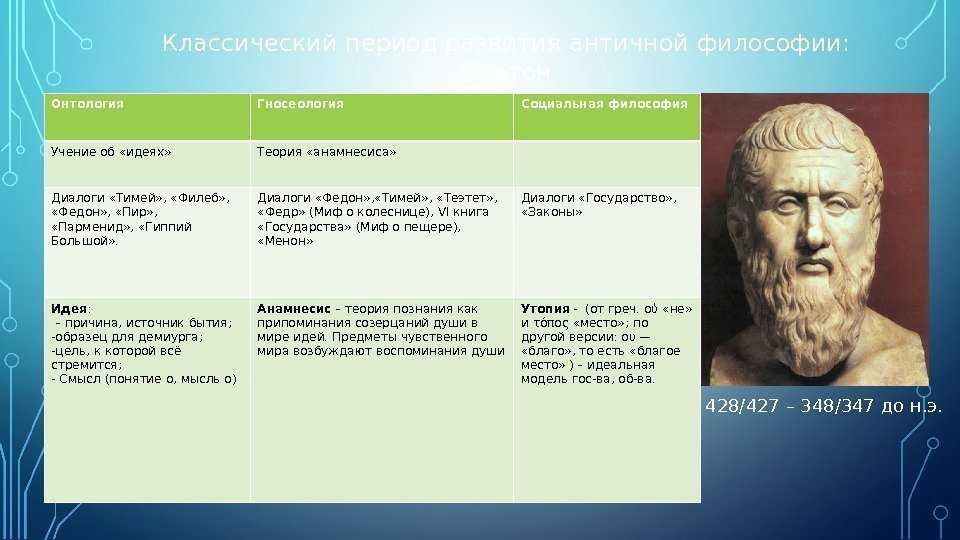

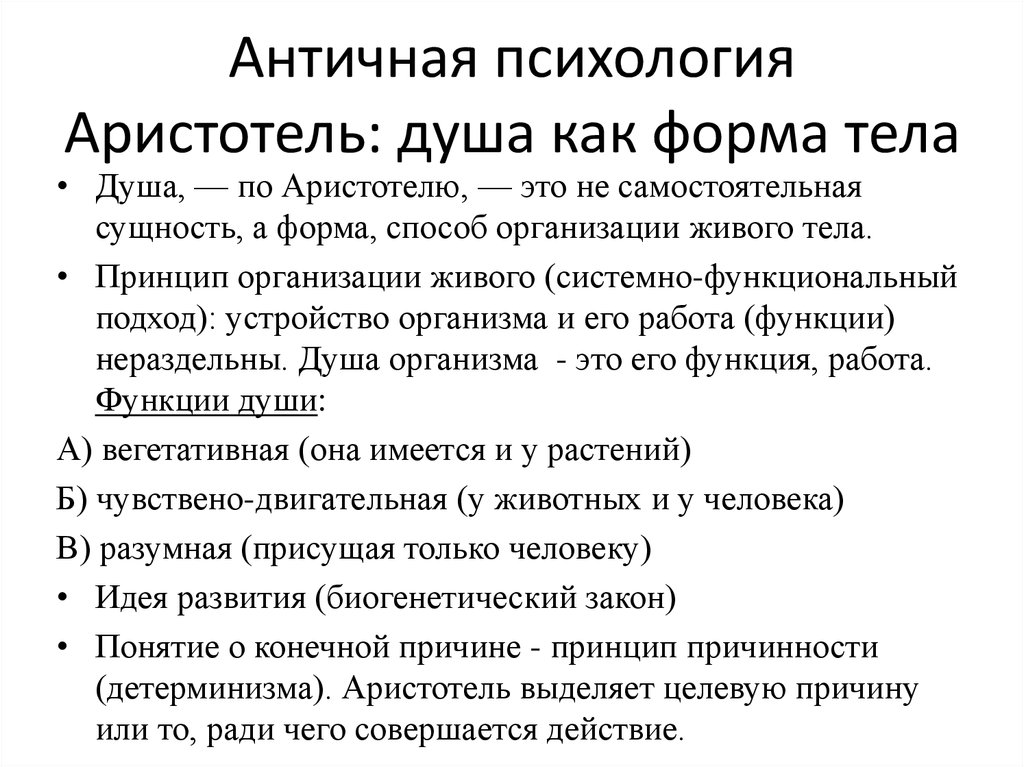

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) преодолел эти воззрения, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Его источником стали для Аристотеля не физические тела и бестелесные идеи, но организм, где телесное и, духовное образуют нераздельную целостность. Душа, по Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона. Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к медицинской профессии. Явившись семнадцатилетним юношей в Афины к шестидесятилетнему Платону, он несколько лет занимался в его Академии, с которой в дальнейшем порвал. Известная картина Рафаэля «Афинская школа» изображает Платона указывающим рукой на небо. Аристотеля – на землю. В этих образах запечатлено различие в ориентации двух великих мыслителей. На окраине Афин Аристотель создал собственную школу, названную Ликеем (позже словом «лицей» стали называть привилегированные учебные заведения). Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. «Правильно думают те, – говорил Аристотель своим ученикам, – кому представляется, что душа, не может существовать без тела и не является телом». Кто же имелся, в виду под теми, кто «правильно думает»? Очевидно, что не натурфилософы, для которых душа – это тончайшее тело. Но и не Платон, считавший душу паломницей, странствующей по телам и другим мирам. Решительный итог размышлений Аристотеля: «Душу от тела отделить нельзя» – противоречил взглядам Платона на прошлое и будущее души. Выходит, что «правильным» Аристотель считал собственное понимание, согласно которому переживает, мыслит, учится не душа, а целостный организм. «Сказать, что душа гневается, – писал он, – равносильно тому, как если бы кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома». Аристотель был как философом, так и натуралистом-исследователем природы. Одно время он обучал наукам юного Александра Македонского, который впоследствии приказал отправлять своему старому учителю образцы растений и животных из завоеванных стран. Накапливалось огромное количество фактов сравнительно-анатомических, зоологических, эмбриологических и других, ставших опытной основой наблюдений и анализа поведения живых существ. Обобщение этих фактов, в первую очередь биологических, стало основой психологического учения Аристотеля и преобразования главных объяснительных принципов психологии: организации, закономерности, причинности. Уже сам термин «организм» требует рассматривать его под углом зрения организации, то есть упорядоченности целого для достижения какой-либо цели или для решения какой-либо задачи. Устройство этого целого и его работа (функция) неразделимы. «Если бы глаз был живым существом, его душой было бы зрение», – говорил Аристотель. Душа мыслилась Аристотелем как способ организации живого тела, действия которого носят целесообразный характер. Душа обладает различными способностями как ступенями ее развития: растительной, чувственной и умственной (присущей только человеку). Применительно к объяснению души Аристотель, вопреки своему постулату о нераздельности души и способного к жизни тела, полагал, что разум в его высшем, сущностном выражении есть нечто отличное от тела. Иерархия уровней познавательной деятельности завершалась «верховным разумом», который не смешивался ни с чем телесным и внешним. Начало познания – это чувственная способность. Она запечатлевает форму вещей подобно тому, как «воск принимает оттиск печати без железа и золота». В таком процессе уподобления живого тела внешним объектам Аристотель придавал большое значение особому центральному органу, названному «общим чувствилищем». Центральным органом души Аристотель считал не мозг, а сердце, связанное с органами чувств и движений посредством циркуляции крови. Внешние впечатления организм запечатлевает в виде образов «фантазии» (под этим понимались представления памяти и воображения). Они соединяются по законам ассоциации трех видов – смежности (если два впечатления следовали друг за другом, то впоследствии одно из них вызывает другое), сходства и контраста. (Эти открытые Аристотелем законы стали основой направления, которое впоследствии получило имя ассоциативной психологии.) Аристотель придерживался, говоря современным языком, системного подхода, так как рассматривал живое тело и его способности, как целесообразно действующую систему. Его важным вкладом является так же утверждение идеи развития, ибо он учил, что способность высшего уровня возникает на основе предшествующей, более элементарной. Аристотель разграничил теоретический и практический разум. Принципом такого разграничения послужило различие между функциями мышления. Знание как таковое, само по себе не делает человека нравственным. Его добродетели зависят не от знания и не от природы, которая только потенциально наделяет индивида задатками, из которых в дальнейшем могут развиваться его качества. Они формируются в реальных поступках, придающих человеку определенную чеканку. Это связано также с тем, как он относится к своим чувствам (аффектам). Поступок сопряжен с аффектом. Каждой ситуации соответствует оптимальная аффективная реакция на нее. Когда она является избыточной или недостаточной, люди поступают дурно. Аристотель впервые заговорил о природосообразности воспитания и необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем психического развития ребенка. Он предложил периодизацию, ос новой которой явилась выделенная им структура души. Детство он разделил на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21 года. Для каждого из этих периодов должна быть разработана определенная система воспитания. Если Платон считал чувство злом, то Аристотель, напротив, писал о важности воспитания чувств детей, подчеркивая необходимость умеренности и разумного соотнесения чувств с окружающим. Большое значение он отводил аффектам, которые возникают независимо от воли человека и борьба с которыми силой одного разума невозможна. Поэтому он подчеркивал роль искусства. Особенно искусства драматического, которое, вызывая соответствующие эмоции у зрителей и слушателей, способствует катарсису, т.е. очищению от аффекта, одновременно обучая и детей, и взрослых культуре чувств. Говоря о нравственности, Платон подчеркивал, что нравственно только абсолютно правильное и совершенное поведение, а любые отклонения от правила, даже с самыми лучшими целями, уже являются проступком. В отличие от него Аристотель подчеркивал значение самого стремления к нравственному поведению. Таким образом, он поощрял попытки ребенка, пусть и неудачные, «быть хорошим», создавая тем самым дополнительную мотивацию. Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии: системности (организации), развития, детерминизма. Душа для Аристотеля – не особая сущность, а способ организации живого тела, представляющего собой систему, душа проходит разные этапы в развитии и способна не только запечатлевать то, что действует на тело в данный момент, но и сообразовываться с будущей целью. Аристотель открыл и изучил множество конкретных психических явлений. Но «чистых фактов» в науке нет. Любой факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий и объяснительных схем, которыми вооружен исследователь. |

Аристотель | Мир Психологии

Войти Зарегистрироваться

Аристотель

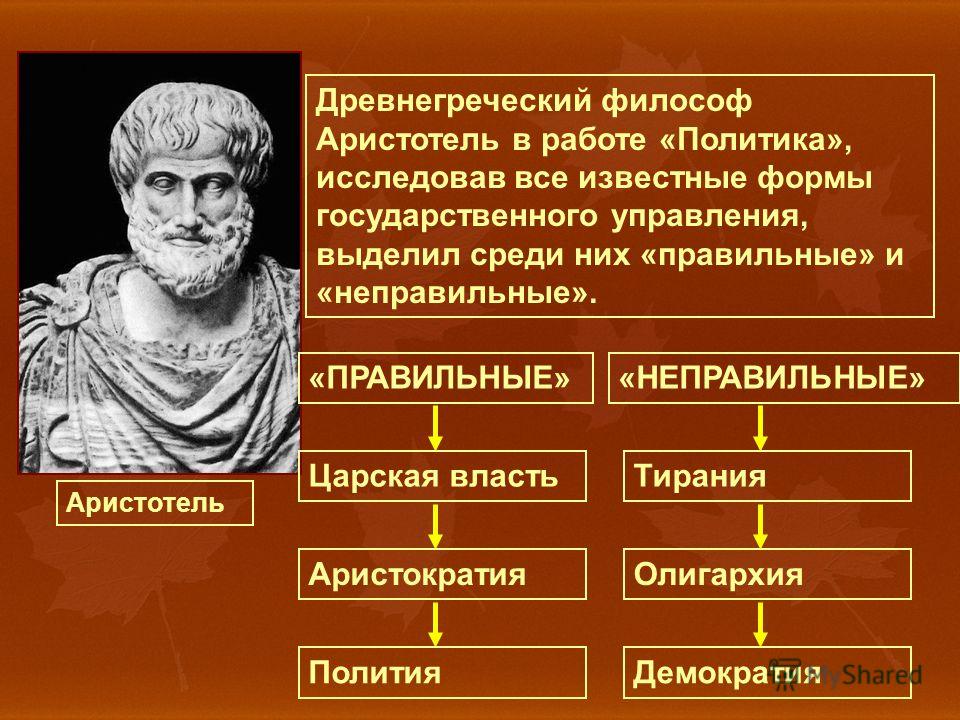

Аристотель (др.-греч. Aristotélēs 384-322 до н.э.) — величайший древнегреч. философ, впервые давший «функциональное» определение души (душа есть не тело, но и неотделимая от тела сущность: это форма, функции, суть и цель живого тела), автор 1-го специального произведения о душе, в котором он систематизировал имевшиеся в то время взгляды на душу и психические процессы и обосновал свои идеи о 3 «ступенях» души: растительной, животной и разумной (человеческой). В отличие от первых 2 разумная душа божественна по происхождению и отделима от тела.

Учение А. о душе и закономерностях познавательных и аффективно-волевых процессов вплоть до VII в. являлось основой для тех, кто изучал проблемы души, и было ассимилировано последующими научными исследованиями психики. См. также Иллюзия Аристотеля. (Е.Е. Соколова)

См. также Иллюзия Аристотеля. (Е.Е. Соколова)

Психологический словарь. А.В. Петровского М.Г. Ярошевского

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, создатель психологической системы, интегрировавшей достижения античной мысли и ставшей на столетия основополагающей для различных направлений в понимании душевной деятельности.

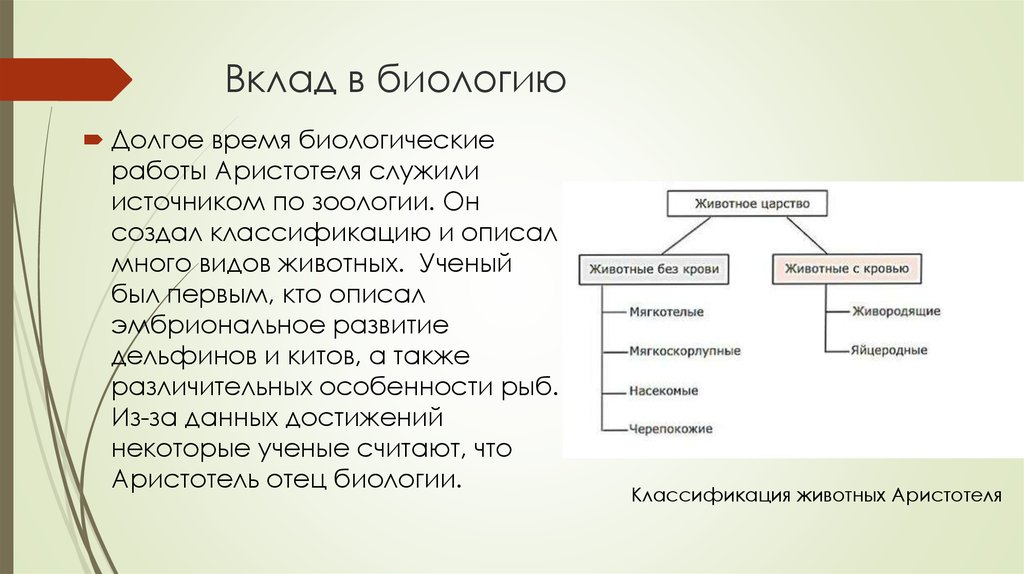

Принципы и главные понятия этой системы изложены в трактате «О душе», ее важные положения содержатся в других сочинениях А. («Этика», «Риторика», «Метафизика», «История животных»). В противовес представлениям о душе как особом начале А. учил, что душу от живого тела отделить нельзя, поскольку она является его формой, способом его организации. Такой подход придал психологии А. биологическую ориентацию. Будучи принципом жизни и развития, душа не может делиться на части, но проявляется в виде нескольких функций (способностей) или деятельностей, образующих особый генетический ряд. Вегетативная («питающая») функция души специфична для растений, чувствующая и движущая функции — для животных, разумная — для человека. Высшие функции возникают на основе низших, поэтому функции души представляют собой уровни ее эволюции. А. принадлежит разделение органов чувств на пять разрядов. Наряду с передающими отдельные чувственные качества вещей органами (зрения, слуха и др.) он выделял «общее чувствилище», которое позволяет воспринимать единые для многих объектов свойства (величину, число). Аристотель отграничил область представлений («фантазии») от восприятий, считая ее посредником между чувственным и рациональным знанием. Образы «фантазии» служат предпосылкой мышления.

Высшие функции возникают на основе низших, поэтому функции души представляют собой уровни ее эволюции. А. принадлежит разделение органов чувств на пять разрядов. Наряду с передающими отдельные чувственные качества вещей органами (зрения, слуха и др.) он выделял «общее чувствилище», которое позволяет воспринимать единые для многих объектов свойства (величину, число). Аристотель отграничил область представлений («фантазии») от восприятий, считая ее посредником между чувственным и рациональным знанием. Образы «фантазии» служат предпосылкой мышления.

Объясняя процессы памяти, Аристотель развил понятие об ассоциациях по сходству, смежности и контрасту и телесном механизме этих ассоциаций. Движущей силой поведения было признано стремление, выражающее внутреннюю активность организма и сопряженное с чувством удовольствия или неудовольствия. Действия, повлекшие за собой удовольствие, организм стремится вновь воспроизвести, в силу чего это чувство выступает как фактор научения. Каждой ситуации соответствует определенная (правильная) аффективная реакция, связанная с поступком. Человек поступает дурно, когда эта реакция является либо избыточной, либо недостаточной. Оптимальный способ поведения (и аффективного реагирования) необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя. Благодаря поступкам формируется характер.

Человек поступает дурно, когда эта реакция является либо избыточной, либо недостаточной. Оптимальный способ поведения (и аффективного реагирования) необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя. Благодаря поступкам формируется характер.

При объяснении процесса познания Аристотель выдвинул понятие об особой форме интеллектуальной активности человека, обозначенной им термином «нус» (разум). Эта форма в качестве творческой активности, ведущей к общим понятиям, была противопоставлена всем остальным и истолкована как то, что, завися от тела, привносится в психофизическую организацию человека извне в виде «божественного разума».

А. принадлежит разграничение двух видов разума: теоретического и практического. Последний представляет собой особый тип мышления, поскольку служит эффективной регуляции реальных действий, а не только приобретению знаний. Аристотель применял генетический и объективный методы при изучении специфических психических и этических признаков поведения.

Идеи Аристотеля стимулировали развитие психологической мысли последующих эпох.

назад в раздел: Известные психологи, философы мира / таблица

Страна:

- Древняя Греция

Библиография:

- Аристотель

См. также:

Риторика книга 1

Риторика книга 2

Риторика книга 3

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ НАШЕМУ САЙТУ? Любая денежная сумма от Вас — это поддержка для нас!

- Аристотель

Психология Аристотеля > Споры вокруг теории восприятия Аристотеля (Стэнфордская философская энциклопедия)

Самая непосредственная трудность для аристотелевского подхода к восприятию

относится к его утверждению, что в чувственном восприятии соответствующие сенсорные

способность становится похожей на объект, который она воспринимает. (Это утверждение отражено

в пункте (iii) общего анализа аристотелевского восприятия

предлагается в основной статье. ) Когда он говорит, что «что может

воспринимать потенциально таков, каков объект чувств на самом деле»

(

) Когда он говорит, что «что может

воспринимать потенциально таков, каков объект чувств на самом деле»

(

На одном конце спектра некоторые комментаторы поняли

Аристотель имел в виду что-то совершенно простое и буквальное. Что нужно

для человека воспринимать, означает для него быть снабженным

соответствующие органы и актуализировать эти органы на конкретных

случаях окружающими перцептивными качествами. Соответствующие органы – это

среди прочего, с возможностью поделиться придя в

иллюстрируют чувственные качества, для которых они структурированы

Получать.

Комментаторы, которые поддерживают этот подход, в том числе, в первую очередь Сорабджи. (1974), с которым интерпретация возникла в наше время

и кто был ее самым искусным сторонником, смогли накопить

текстовые свидетельства, свидетельствующие о том, что Аристотель полагал, что некоторые такие

буквальное изменение происходит в восприятии. недоброжелатели этого не нашли

обязательство в приведенных отрывках и, в свою очередь, указали на отрывки

с, очевидно, прямо противоположным смыслом. Итак, один экзегетический вопрос

касается того, ясно ли Аристотель выражает мнение о том, что каждый из

органы чувств на самом деле иллюстрируют чувственные качества, переживаемые в

чувственное восприятие (глаза приобретают цвет, уши звенят,

в нос пикантные запахи и пр.). Еще один философский

вопрос, оставшийся в значительной степени нерешенным в этой литературе, касается того,

Можно предположить, что Аристотель полагал, что буквальное изменение

сорт описан

(1974), с которым интерпретация возникла в наше время

и кто был ее самым искусным сторонником, смогли накопить

текстовые свидетельства, свидетельствующие о том, что Аристотель полагал, что некоторые такие

буквальное изменение происходит в восприятии. недоброжелатели этого не нашли

обязательство в приведенных отрывках и, в свою очередь, указали на отрывки

с, очевидно, прямо противоположным смыслом. Итак, один экзегетический вопрос

касается того, ясно ли Аристотель выражает мнение о том, что каждый из

органы чувств на самом деле иллюстрируют чувственные качества, переживаемые в

чувственное восприятие (глаза приобретают цвет, уши звенят,

в нос пикантные запахи и пр.). Еще один философский

вопрос, оставшийся в значительной степени нерешенным в этой литературе, касается того,

Можно предположить, что Аристотель полагал, что буквальное изменение

сорт описан

Это потому, что в

в самой чистой форме эта интерпретация, по-видимому, делает восприятие почти

совершенно пассивное дело, что-то, что происходит автоматически всякий раз, когда

ингредиенты восприятия разделяют дискретное место действия. Если, с другой

стороны, буквальное сходство следует понимать только как необходимо условие усвоения формы, то первоначальный вопрос о

вновь появляется сходство. Что нужно, чтобы орган чувств стал похож на

его объект, чтобы его было достаточно для восприятия? Это не может быть просто

совместная экземплификация некоторого свойства. Что тогда требуется для

восприятие в дополнение к тому, чтобы стать буквально похожим?

Это потому, что в

в самой чистой форме эта интерпретация, по-видимому, делает восприятие почти

совершенно пассивное дело, что-то, что происходит автоматически всякий раз, когда

ингредиенты восприятия разделяют дискретное место действия. Если, с другой

стороны, буквальное сходство следует понимать только как необходимо условие усвоения формы, то первоначальный вопрос о

вновь появляется сходство. Что нужно, чтобы орган чувств стал похож на

его объект, чтобы его было достаточно для восприятия? Это не может быть просто

совместная экземплификация некоторого свойства. Что тогда требуется для

восприятие в дополнение к тому, чтобы стать буквально похожим? Отчасти ввиду такого рода вопросов, а отчасти потому, что они

не были убеждены текстуальными доказательствами, представленными от имени

буквальной интерпретации, другие комментаторы преследовали

небуквальные альтернативы. Действительно, небуквальные интерпретации

простираются, по крайней мере, до Брентано (1867 г.), который был вдохновлен

еще более ранним подходом Фомы Аквинского. Среди греческих комментаторов

поздней античности Филопон уже поставил под сомнение буквалистские

интерпретации ( в DA 303.3). На одной альтернативе

подход, который можно назвать

Среди греческих комментаторов

поздней античности Филопон уже поставил под сомнение буквалистские

интерпретации ( в DA 303.3). На одной альтернативе

подход, который можно назвать

В этом подходе кажутся очевидными преимущества, но также и некоторые

трудности. Среди его преимуществ то, что он не седлает

Аристотель с сомнительным эмпирическим утверждением, что все органы во всех

случаи восприятия всегда служат примером чувственного

качества, которые они воспринимают.

Психология Аристотеля > Активный разум De Anima iii 5 (Стэнфордская философская энциклопедия)

Охарактеризовав разум ( nous ) и его деятельность в De Anima iii 4, Аристотель делает неожиданный поворот. В De Anima iii 5, он представляет малоизвестную и горячо оспариваемую

субъект: активный ум или активный интеллект ( nous poiêtikos ). Споры окружают почти

каждый аспект De Anima iii 5 не в последнюю очередь потому, что в нем

Аристотель характеризует активный разум — тема, нигде не упоминаемая.

остальное во всем его корпусе — как «отдельный и незатронутый и

несмешанный, являющийся по своей сути действительностью» (

В De Anima iii 5, он представляет малоизвестную и горячо оспариваемую

субъект: активный ум или активный интеллект ( nous poiêtikos ). Споры окружают почти

каждый аспект De Anima iii 5 не в последнюю очередь потому, что в нем

Аристотель характеризует активный разум — тема, нигде не упоминаемая.

остальное во всем его корпусе — как «отдельный и незатронутый и

несмешанный, являющийся по своей сути действительностью» (

Хотя это и не является противоречием в строгом смысле, это созвездие мнений действительно

представляют серьезную интерпретационную трудность. Как мог активный

разум отделим, если он есть способность души, а душа не

отделимый? Как, в самом деле, способность может быть отделена от этого

из которых это емкость? Обычно мы ожидаем, что мощности будут

заземлены и не плавают свободно. В каком же точном смысле

активный разум отделим концептуально или онтологически? За

дело в том, из чего именно состоит активный ум

отделимы — тело, другие способности души или какие-то

неопределенная категория бытия? Что именно

Как мог активный

разум отделим, если он есть способность души, а душа не

отделимый? Как, в самом деле, способность может быть отделена от этого

из которых это емкость? Обычно мы ожидаем, что мощности будут

заземлены и не плавают свободно. В каком же точном смысле

активный разум отделим концептуально или онтологически? За

дело в том, из чего именно состоит активный ум

отделимы — тело, другие способности души или какие-то

неопределенная категория бытия? Что именно

На эти и подобные вопросы опиралась традиция комментирования, начиная с

древности до наших дней

день. [1] Обращаясь к ним, Аристотель

толкователи расходятся в разительно отличающихся экзегетических

направления. На самом деле их подходы настолько разнообразны, что

заманчиво рассматривать De Anima iii 5 как своего рода тест Роршаха

для аристотелистов: трудно избежать вывода, что читатели

откройте в этой главе Аристотеля, которым они надеются восхищаться.

Христианские толкователи склонны рассматривать это как подтверждение совместимости

личного бессмертия и души-тела

гиломорфизм; [2] другие читатели, думая, что

не начало, расценивайте главу как резкую смену темы посреди De Anima , утверждая, что в нем Аристотель остановился

говоря о людях, и вместо этого обратил свое внимание

безличному самомыслящему богу Метафизика xii. [3] Первый и

Таким образом, наиболее существенная линия разлома касается того, относится ли De Anima к III 5 следует рассматривать как характеристику человеческого разума или божественного

разум.

[1] Обращаясь к ним, Аристотель

толкователи расходятся в разительно отличающихся экзегетических

направления. На самом деле их подходы настолько разнообразны, что

заманчиво рассматривать De Anima iii 5 как своего рода тест Роршаха

для аристотелистов: трудно избежать вывода, что читатели

откройте в этой главе Аристотеля, которым они надеются восхищаться.

Христианские толкователи склонны рассматривать это как подтверждение совместимости

личного бессмертия и души-тела

гиломорфизм; [2] другие читатели, думая, что

не начало, расценивайте главу как резкую смену темы посреди De Anima , утверждая, что в нем Аристотель остановился

говоря о людях, и вместо этого обратил свое внимание

безличному самомыслящему богу Метафизика xii. [3] Первый и

Таким образом, наиболее существенная линия разлома касается того, относится ли De Anima к III 5 следует рассматривать как характеристику человеческого разума или божественного

разум.

Те, кто читает De Anima iii 5 как относящуюся к человеческой душе

быстро указывают, что даже когда Аристотель ввел

неразлучность души ранее в произведении, в De Anima ii

1, он назвал разум ( nous ) как минимум исключительным:

«ничто не мешает некоторым частям [души] быть отделимыми,

из-за того, что они не являются действительностями какого-либо тела»

( DA ii 1, 413a3–7; ср. i 1, 403a3–b19, ii 2, 413b24–7, iii 4,

429а10–13, б5–5). Это исключение, отмечают они далее,

продолжение с аналогичным замечанием, сделанным в Метафизика : «Мы должны исследовать, есть ли [форма]

выживает потом. Ибо в некоторых случаях ничто не мешает этому, ибо

пример, если такова душа, не всякая душа, а ум

( nous ), ибо, может быть, невозможно, чтобы вся душа

выжить» ( Met . xii 3, 1070a24–6).

Сторонники второго убеждения, считающие, что Аристотель должен быть

говоря о божественном разуме, не впечатлены. Они отмечают в

ответь, что в De Anima iii 5 Аристотель использует своего рода

язык он склонен приберегать для неподвижного движителя Метафизика xii и Физика viii, а также De Anima лучше всего рассматривать как работу по биологии с упором на

одушевленных материальных существ, включая растения не в меньшей степени, чем человек и

нечеловеческие животные. Таким образом, это произведение, общее

ориентация оставляет мало места для таких экстравагантных, по существу

Платонические гипотезы.

Таким образом, это произведение, общее

ориентация оставляет мало места для таких экстравагантных, по существу

Платонические гипотезы.

К сожалению, невозможно разрешить даже этот принципиальный спор. с уверенностью. Для начала, учитывая обширную двусмысленность язык главы, ни один из подходов нельзя исключать на узком текстовые основания. Кроме того, несколько иллюстраций и все аналогии в главе допускают множество интерпретаций, в то время как аргументативную структуру главы, на которую можно положиться навязывать одну интерпретацию другой, к сожалению, тонкая. Следовательно, De Anima iii 5 постоянно оспаривается в условия его окончательных обязательств.

Глава в целом выглядит следующим образом:

Поскольку во всей природе что-то является материей для каждого рода (и это все в потенциальности), а что-то другое является их причиной и продуктивно ( poiêtikon ), производя их все, как это делает ремесло в отношения к материи, которую он создал, необходимо те же самые дифференциация присутствует в душе.

И один вид ума существует становясь всеми вещами, и один вид ума существует, производя все вещи, как некое положительное состояние, подобное свету. Ибо в определенном Таким образом, свет превращает цвета, существующие в потенциальности, в цвета в актуальность.

И этот ум является отдельным, незатронутым и несмешанным, пребывая в своем суть актуальность. Ибо то, что производит, всегда выше того, что затрагивается, как и первый принцип в этом вопросе.

[Актуальное знание — это то же самое, что известное, хотя и в индивидуальное потенциальное знание первично во времени, хотя и не первично во время вообще.] [4]

Но дело не в том, что иногда он думает, а иногда делает нет. И разлучившись, только это и есть то, что есть, и это одно бессмертно и вечно, хотя мы и не помним, потому что это не подвержено влиянию, в то время как пассивный ум бренный. А без этого ничего не мыслит.

Предлагаемый перевод представляет собой что-то вроде сжатия и

неясность греческого языка Аристотеля. очень мало что понятно

глава, и нет ничего бесспорного.

очень мало что понятно

глава, и нет ничего бесспорного.

Чтобы дать некоторое представление о сложностях, связанных с интерпретацией этих несколько строк: комментарий Брентано занимает около семидесяти страниц, отношение почти пяти страниц к каждой строке греческого (Брентано 1977). Как справедливо заметил один аристотелевский комментатор: «Есть ни один отрывок из античной философии не вызвал такое множество интерпретаций как эта глава на полстраницы. Его неясность и крайняя краткость печально известна» (Theiler 1983, 142).

Если это допустимо, большинство ученых примут, по крайней мере, следующее характеристики De Anima iii 5, даже если они различаются по их правильное толкование:

- Аристотель вводит в разум разделение ( nous ), которое он обычно присутствует в природе между активным и пассивный ( DA 430a10–14).

- активный ум сравнивается с ремеслом, а пассивный ум уподобляется

иметь значение ( DA 430a12–13).

- активный ум сравнивается со светом, который определенным образом создает цвета. которые существуют в возможности, существуют в действительности ( DA 430а16–17).

- Будучи отделенным, только активный ум бессмертен и вечный ( DA 430a23–24).

- Пассивное сознание, напротив, скоропортящееся ( DA 430а24–25).

- Поскольку активный ум не затронут, мы не в состоянии помнить — то или иное в то или иное время. К сожалению, Аристотель не указывает, что именно мы не можем помнишь или когда ( DA 430a23–24).

- Без этого ( это = либо пассивный ум, либо активный разум), ничего не думает — или ничего не думают ( DA 430а25).

В той мере, в какой существует согласие относительно этих общих утверждений, существуют соразмерные разногласия по поводу того, как следует понимать каждый и развиты.

Неоднозначность последнего утверждения является полезной иллюстрацией

трудности, с которыми мы сталкиваемся, приближаясь к De Anima iii 5 для внимательного изучения: во фразе («без этого ничто

думает», или «без этого x ничего не думает»; aneu toutou outhen noei ; 430а25), нельзя даже быть уверенным

о предполагаемом референте демонстративного

‘ это’ ( touto ) или о том,

«ничто» ( вместо ) является субъектом или объектом

«думает» ( noei ). Таким образом, в зависимости от того, как

истолковывается, греческий Аристотель может быть понят по крайней мере в

четыре различных способа: (i) без активного ума ничто не мыслит; (ii)

без активного ума пассивный ум ничего не думает; (iii) без

пассивный ум ничего не думает; и (iv) без пассивного ума,

активный ум ничего не думает. Эти возможности не простаивают:

мы находим разных комментаторов, понимающих текст Аристотеля в

эти заметно разные

способы. [5] Каждая интерпретация кажется оправданной в

свои собственные условия, и поэтому ни один из них не может быть бесспорно предпочтительнее своего

конкурентов, по крайней мере, не по узколингвистическому признаку.

Таким образом, интерпретирующие вопросы начинаются без твердых текстовых данных. какая

выполняется для этой единственной фразы, повторяющейся через всю главу.

Таким образом, в зависимости от того, как

истолковывается, греческий Аристотель может быть понят по крайней мере в

четыре различных способа: (i) без активного ума ничто не мыслит; (ii)

без активного ума пассивный ум ничего не думает; (iii) без

пассивный ум ничего не думает; и (iv) без пассивного ума,

активный ум ничего не думает. Эти возможности не простаивают:

мы находим разных комментаторов, понимающих текст Аристотеля в

эти заметно разные

способы. [5] Каждая интерпретация кажется оправданной в

свои собственные условия, и поэтому ни один из них не может быть бесспорно предпочтительнее своего

конкурентов, по крайней мере, не по узколингвистическому признаку.

Таким образом, интерпретирующие вопросы начинаются без твердых текстовых данных. какая

выполняется для этой единственной фразы, повторяющейся через всю главу.

Следовательно, хотя некоторый прогресс должен быть достигнут с каждой минутой

филологический анализ De Anima iii 5, текст в его нынешнем виде

оставляет без ответа многие вопросы, с которых мы начали.

По Аристотелю, идейное богатство мира скрыто в чувственно воспринимаемых земных вещах и раскрывается в прямом общении с ними.

По Аристотелю, идейное богатство мира скрыто в чувственно воспринимаемых земных вещах и раскрывается в прямом общении с ними.

Он считал душу присущей всем живым организмам (в том числе растениям) и подлежащей объективному, опытному изучению. Она не может существовать без тела и в то же время не является телом. Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. Первичный уровень этих отношений представлен в процессах питания («растительная душа») как ассимиляция живым телом необходимых для его существования материальных веществ. Это отношение предполагает специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается живым телом иначе, чем неорганическим, а именно – путем целесообразного распределения «в пределах границы и закона». Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной биологической форме. Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего.

Он считал душу присущей всем живым организмам (в том числе растениям) и подлежащей объективному, опытному изучению. Она не может существовать без тела и в то же время не является телом. Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. Первичный уровень этих отношений представлен в процессах питания («растительная душа») как ассимиляция живым телом необходимых для его существования материальных веществ. Это отношение предполагает специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается живым телом иначе, чем неорганическим, а именно – путем целесообразного распределения «в пределах границы и закона». Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной биологической форме. Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего. Этот общий объяснительный принцип Аристотель распространил на другие уровни деятельности души, прежде всего на чувственные впечатления, на способность ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему объекту. Однако здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, а форма объекта.

Этот общий объяснительный принцип Аристотель распространил на другие уровни деятельности души, прежде всего на чувственные впечатления, на способность ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему объекту. Однако здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, а форма объекта. Этот центр познает общие для всех ощущений качества – движение, величину, фигуру и т.п. Благодаря ему становится возможным и различение субъектом модальностей ощущений (цвета, вкуса, запаха).

Этот центр познает общие для всех ощущений качества – движение, величину, фигуру и т.п. Благодаря ему становится возможным и различение субъектом модальностей ощущений (цвета, вкуса, запаха). Аристотель соотносил развитие отдельного организма с развитием всего животного мира. В отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю органический мир. В этом обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная впоследствии биологическим законом.

Аристотель соотносил развитие отдельного организма с развитием всего животного мира. В отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю органический мир. В этом обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная впоследствии биологическим законом. Соотнося мотивацию с нравственной оценкой поступка, Аристотель сближал биологическое учение о душе с эти кой. «Всякий в состоянии гневаться и это легко, также и выдавать деньги и тратить их, но не вся кий умеет и не легко делать это по отношению к тому, к кому следует и ради чего и как следует». Если аффект (эмоциональное состояние) и действие адекватны ситуации, то расходование денег принято называть щедростью: если неадекватны то либо расточительством, либо скупостью. Правильный способ реагирования необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя, упорным трудом. Человек есть то, что он сам в себе воспитывает, вырабатывает.

Соотнося мотивацию с нравственной оценкой поступка, Аристотель сближал биологическое учение о душе с эти кой. «Всякий в состоянии гневаться и это легко, также и выдавать деньги и тратить их, но не вся кий умеет и не легко делать это по отношению к тому, к кому следует и ради чего и как следует». Если аффект (эмоциональное состояние) и действие адекватны ситуации, то расходование денег принято называть щедростью: если неадекватны то либо расточительством, либо скупостью. Правильный способ реагирования необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя, упорным трудом. Человек есть то, что он сам в себе воспитывает, вырабатывает. Например, говоря о дошкольном возрасте. Аристотель подчеркивал, что в этот период важнейшее место занимает формирование растительной души; поэтому для маленьких детей такое значение имеет режим дня, правильное питание, гигиена. Школьникам необходимо развивать и другие свойства, в частности движения (при помощи гимнастических упражнений), ощущения, память, стремления. Нравственное воспитание должно основываться на упражнении в нравственных поступках.

Например, говоря о дошкольном возрасте. Аристотель подчеркивал, что в этот период важнейшее место занимает формирование растительной души; поэтому для маленьких детей такое значение имеет режим дня, правильное питание, гигиена. Школьникам необходимо развивать и другие свойства, в частности движения (при помощи гимнастических упражнений), ощущения, память, стремления. Нравственное воспитание должно основываться на упражнении в нравственных поступках.

Обогатив объяснительные принципы, Аристотель представил совершенно иную, сравнительно с предшественниками, картину устройства, функций и развития души.

Обогатив объяснительные принципы, Аристотель представил совершенно иную, сравнительно с предшественниками, картину устройства, функций и развития души. И один вид ума существует

становясь всеми вещами, и один вид ума существует, производя

все вещи, как некое положительное состояние, подобное свету. Ибо в определенном

Таким образом, свет превращает цвета, существующие в потенциальности, в цвета в

актуальность.

И один вид ума существует

становясь всеми вещами, и один вид ума существует, производя

все вещи, как некое положительное состояние, подобное свету. Ибо в определенном

Таким образом, свет превращает цвета, существующие в потенциальности, в цвета в

актуальность.