Психология гуманистическая . Что такое «Психология гуманистическая «? Понятие и определение термина «Психология гуманистическая » – Глоссарий

Глоссарий. Психологический словарь.

- А

- Б

- В

- Г

- Д

- Ж

- З

- И

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- У

- Ф

- Х

- Ц

- Ч

- Ш

- Э

- Я

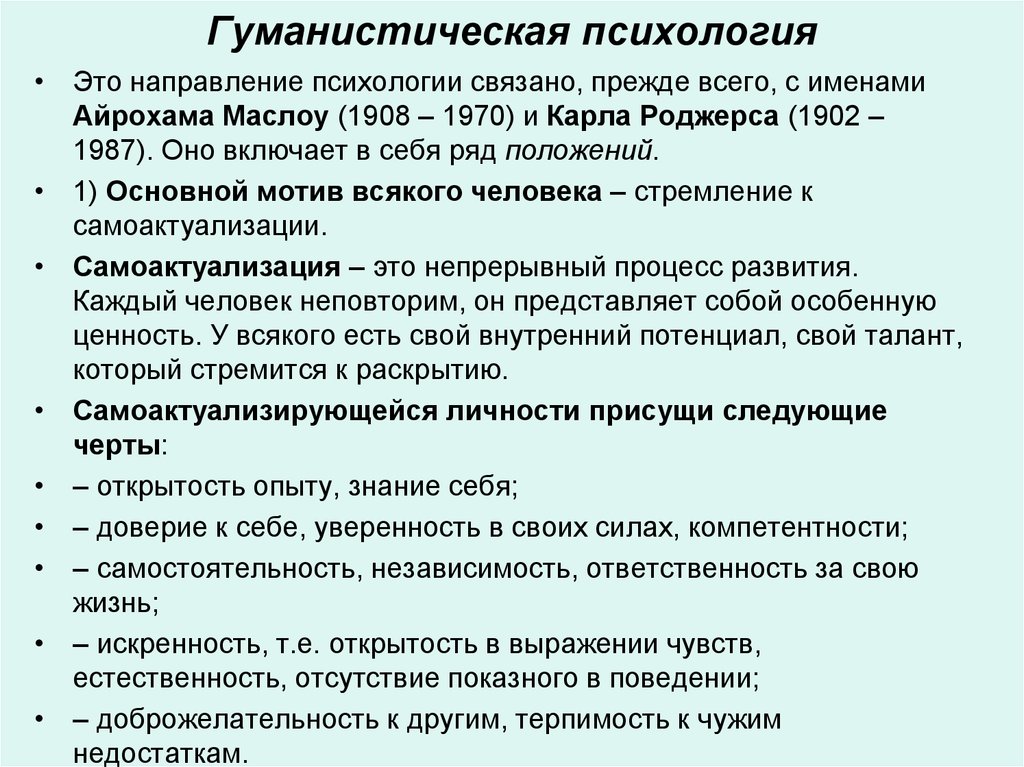

Психология гуманистическая – направление в западной (в основном американской) психологии, в котором личность рассматривается как уникальная система, представляющая возможность для самоопределения человека. Гуманистическая психология, в противовес естественным наукам, настаивает на том, что каждый изучаемый человек – это активный субъект, который, в отличие от других живых организмов, оценивает экспериментальную ситуацию и выбирает подходящую модель поведения. Основные положения гуманистической психологии были сформулированы в 1963 году первым президентом Ассоциации гуманистической психологии Джеймсом Бьюдженталем:

- Человек не может изучаться путем научного изучения его частичных функций.

- Человек не может быть объяснен своими частичными функциями, в которых не принимается в расчет межличностный опыт.

- Психология не может изучить и учесть многоуровневое сознание человека, которое непрерывно функционирует и обновляется.

- Человек не является сторонним наблюдателем: он имеет выбор и возможность самостоятельно планировать свою жизнь и собственный опыт.

- Все идеи и устремления человека подчинены планированию будущего – это придает его жизни ценность и определенный смысл. Гуманистическая психология лежит в основе некоторых направлений психотерапии, а также гуманистической педагогики. В работе гуманистического психолога и психотерапевта основными факторами является безусловное принятие клиента, возможность оказать ему поддержу, проявление внимания к его внутренним переживаниям. Специалисты данного профиля придерживаются позиции, что у каждого человека есть потенциал для выздоровления, которое возможно при наличии определенных условий, поэтому цель гуманистического психолога – создание благоприятной атмосферы для успешной реабилитации пациента.

< Психология глубинная

Психология детская >

Популярные термины

- «Достаточно хорошая мать»: как Дональд Вудс Винникотт научил нас не волноваться и любить родительство — 4 главные идеи

- «Мне все чаще хочется побыть в тишине, но неловко отказывать взрослым детям в помощи»

- «Не могу простить матери того, что в детстве меня насиловали братья»

- «Женимся или расстаемся!»: к чему приводят ультиматумы

- Какой шанс встретить идеального партнера: математические аспекты любви — проверьте на практике

- «Тянет налево»: нормально ли желание изменить, если вы в отношениях, — психологический разбор

- «Боюсь, что однажды возьму нож и зарежу семью.

Как избавиться от этих навязчивых мыслей?»

Как избавиться от этих навязчивых мыслей?» - Реданы, офники и гики: почему подростки подвержены влиянию субкультур

- Психосоматика абьюза: как меняется женское тело, если муж — тиран

- Минет: идеи и навыки для большего удовольствия

- «Я все детство жила в кошмаре — сожитель матери оскорблял меня, бил и домогался»

- Эрогенные зоны у мужчин и у женщин: где они? Отвечают сексологи

- Как понять, что человек на самом деле несчастлив: простой способ — проверьте окружающих

- «В мужском коллективе меня называли королевой, а в женском — игнорируют и избегают»

- Индивидуализм — в центре внимания находится человек, который является мерой всех ценностей;

- Вера в возможность усовершенствования человека, игнорирующая политические и этические пути преобразования жизни людей;

- Ценность самораскрытия, что на языке контркультуры звучит «пусть все будет наружу»;

- Акцент на ситуации «здесь-и-теперь», отказ от планирования своей жизни;

- Гедонизм — «делай то, что тебе нравится», связанный с принципом «здесь-и-теперь»;

- Иррационализм, проявляющийся в недоверии к традиционной науке и рациональному пути решения проблем, в полагании на интуицию, в интересе к мистике и оккультным явлениям, к измененным состояниям сознания, в частности к расширению его возможностей путем приема наркотиков.

- Люди более позитивно относятся к другим людям. Меньше этноцентризма.

- Способствует уникальности, свободе и индивидуальности.

- Помогает снять некоторые стигмы, связанные с терапией, и делает более приемлемым для нормальных, здоровых людей возможность исследовать свои сильные стороны и потенциал.

- Сделайте людей более продуктивными, энергичными и уверенными в своих психологических, биологических и физических качествах.

- Оптимистичные люди вместе делают общество лучше, рабочие места и здоровее нацию.

- Наблюдения не поддаются проверке.

Нет точного способа измерить такие качества.

Нет точного способа измерить такие качества. - Возможность определения «самоактуализации», «полноценного функционирования» слишком расплывчата.

- Вклад генетики и детского опыта в значительной степени игнорируется.

- Оптимизма может быть слишком много для цели терапии.

- На поведение остается слишком много предположений, чем на научные исследования.

- развитие способностей к самосознанию и пониманию отношений с другими людьми;

- укрепление родственных связей;

- уточнение и развитие ценностей,

- личных смыслов и жизненных целей;

- продвижение атмосферы взаимной заботы,

- уважение и сопереживание;

- развитие большего чувства личной свободы и выбора при уважении прав и потребностей других.

- устремления людей, их цели, желания, страхи, возможности и реализация личностного роста, и

- качеств эмпатии, конгруэнтности, подлинности, присутствия и близости.

- Переживания утраты, трагедии и боли, которые понимаются как отражение основных вопросов, касающихся природы личности, существования и вовлеченности человека в мир.

- Человек как человек превосходит сумму своих частей. Их нельзя свести к компонентам.

- Человеческие существа существуют в уникальном человеческом контексте, а также в космической экологии.

- Люди осознают и осознают, что они осознают, т. е. они сознательны. Сознание человека всегда включает в себя осознание себя в контексте других людей.

- У людей есть выбор и, соответственно, ответственность.

- Люди преднамеренны, стремятся к целям, осознают, что они вызывают будущие события, и ищут смысл, ценность и творчество.

Психология гуманистическая

Четыре силы в психотерапии

Какие силы повлияли на современную психотерапию? Как шло ее развитие? Почему именно из психоанализа выросли все остальные виды терапии? Об этом рассказывает психолог Виктор Каган.

Новости СМИ2

новое на сайте

Сегодня читают

Psychologies приглашает

Telegram-канал Psychologies

ПОДПИСАТЬСЯ

новый номерВЕСНА 2023 №73

Подробнее

спецпроекты

Гуманистическая психология, подробно — Психологос

Гуманистическая психология — не столько научная школа, сколько идеологическое движение в рамках общего русла развития психологической науки. По словам С. Джурарда, «гуманистическая психология — это цель, а не доктрина». Иначе говоря, это «ориентация размышлений о человеке и всей научной деятельности, которая изменяет наш образ человека и освобождает психологию от искусственных ограничений, наложенных на нее теми теориями, которые сейчас уже, похоже, устарели» (Ф. Северин).

По словам С. Джурарда, «гуманистическая психология — это цель, а не доктрина». Иначе говоря, это «ориентация размышлений о человеке и всей научной деятельности, которая изменяет наш образ человека и освобождает психологию от искусственных ограничений, наложенных на нее теми теориями, которые сейчас уже, похоже, устарели» (Ф. Северин).

Эти довольно общие формулировки позволяют представить себе идеологию и пафос гуманистической психологии, направленные против господства в психологии механистического подхода к человеку, который, будучи перенесен из естественных наук, долгое время занимал в ней доминирующее положение. Представители гуманистической психологии поставили задачу построить новую, принципиально отличную от естественнонаучной, методологию познания человека. Вместе с тем явно обозначилась неясность перспектив решения этой задачи, обусловленная теоретической разноголосицей внутри самого течения: расхождения между позициями разных авторов-гуманистов нередко оказываются не меньше, чем расхождения, разделяющие гуманистическую психологию и бихевиористский или психоаналитический лагерь.

По той же причине нет и единого мнения о принадлежности к гуманистической психологии целого ряда авторов, в какой-то мере (но не всецело) разделяющих ее теоретическую платформу. Это относится к таким крупным ученым, как Г. Мюррей, Г. Олпорт, Ф. Перлз, Э. Фромм и др.

Гуманистическая психология представляет собой не столько научное направление, сколько общекультурное явление. Она тесно связана с общим историко-культурным контекстом развития западного, прежде всего американского общества в период после Второй мировой войны. Две мировые войны, произошедшие за сравнительно короткое время, поставили перед наукой о человеке ряд вопросов, к которым она не была готова. Крушение оптимистического взгляда на общественный прогресс, невиданные ранее масштабы жестокости заставили вновь задуматься о природе человека, о движущих им импульсах и о взаимоотношениях личности и социальных структур. Разрушение традиционной системы ценностей и прагматизация жизни в «обществе потребления» сделали типичным конфликт между стремлением человека к любви, искренности и глубоким человеческим отношениям, с одной стороны, и невозможностью установить эти отношения — с другой.

Кризис ценностей — преобладание пессимистических настроений. Если в начале столетия преобладал оптимизм, то во второй его половине в широких массах американцев, прежде всего молодежи, происходит переоценка традиционных ценностей, выражающаяся в утрате доверия к государству, правительству и социальным институтам, в отказе от стремления к успеху любой ценой и в выдвижении на первый план сферы межличностных отношений.

Одиночество. В то же время характерным симптомом времени выступает неспособность к установлению близких отношений и вытекающее из нее чувство одиночества. Если раньше ведущим механизмом избавления от одиночества было слияние с социальной группой, то теперь групп так много, что принадлежность к ним чревата разделением Я на отдельные фрагменты. Существенный вклад в углубление чувства одиночества вносят механизация и автоматизация жизни.

Проблема идентичности. Наиболее типичные вопросы нашего времени: «Кто я?» и «К чему я стремлюсь?». Не ограничиваясь, как прежде, периодом подростковых и юношеских исканий, эти вопросы преследуют человека иногда до самой смерти, так и оставаясь неразрешенными. Это проблемы Я, которое не может самоопределиться и пребывает в неуверенности. Хроническая неуверенность, касающаяся в том числе убеждений и ценностей, заставляет взрослого человека чувствовать себя так, как чувствует себя одинокий, заброшенный подросток, который не обрел еще свою идентичность.

Проблема авторитета

. Эта проблема в американском обществе шестидесятых годов обернулась проблемой отрицания авторитетов. Проявлением этого выступила не только утрата доверия к социальным институтам, о которой уже говорилось, но и разрыв между поколениями, утрата в значительной мере взаимопонимания между родителями и детьми. Молодежь критикует старшее поколение, считает несостоятельными его идеалы и пытается найти альтернативные стили жизни.Проблема смысла. Осмысленность жизни является основой человеческого существования. Переживание жизни как осмысленной делает ее богаче и полнее. Жизнь, лишенная смысла, пуста и бесполезна. В период одиночества и неуверенности смысл придает человеку жизнеспособность и устойчивость. Для послевоенной Америки, однако, характерен феномен «экзистенциального вакуума» (В. Франкл) — утраты смысла жизни. По многочисленным данным, собранным и обобщенным Франклом, с ощущением самоутраты прямо связаны такие социальные отклонения, как самоубийства, алкоголизм, наркомания, преступность, бездумное стремление к сексуальным и прочим наслаждениям. Проблема обретения смысла в условиях кризиса ценностей и авторитетов — еще одна социальная проблема, заключавшая в себе вызов гуманистической психологии в период ее возникновения.

Осмысленность жизни является основой человеческого существования. Переживание жизни как осмысленной делает ее богаче и полнее. Жизнь, лишенная смысла, пуста и бесполезна. В период одиночества и неуверенности смысл придает человеку жизнеспособность и устойчивость. Для послевоенной Америки, однако, характерен феномен «экзистенциального вакуума» (В. Франкл) — утраты смысла жизни. По многочисленным данным, собранным и обобщенным Франклом, с ощущением самоутраты прямо связаны такие социальные отклонения, как самоубийства, алкоголизм, наркомания, преступность, бездумное стремление к сексуальным и прочим наслаждениям. Проблема обретения смысла в условиях кризиса ценностей и авторитетов — еще одна социальная проблема, заключавшая в себе вызов гуманистической психологии в период ее возникновения.

Перечисленные пять черт массового сознания американцев в первые послевоенные десятилетия выступили как мощный социальный запрос, который не мог быть удовлетворен психологией в ее устоявшихся формах. Гуманистическая психология явилась одной из попыток теоретического осмысления этих кризисных явлений и их последствий в сфере культуры и мировоззрения людей.

Гуманистическая психология явилась одной из попыток теоретического осмысления этих кризисных явлений и их последствий в сфере культуры и мировоззрения людей.

Параллельно с гуманистической психологией возникло еще одно движение, непосредственно вызванное к жизни теми же проблемами. Речь идет о молодежной контркультуре шестидесятых годов, движении хиппи, «детей-цветов», которое по своей мировоззренческой направленности было близко к гуманистической психологии и даже дало повод для частичного отождествления гуманистической психологии с этой контркультурой, что было не лишено оснований.

М. Б. Смит называет ряд мировоззренческих ориентации этой контркультуры, часть из которых присуща также и гуманистической психологии:

Ш. Бюлер и М. Аллен сводят ориентации молодежной контркультуры к двум основным мотивам: расширению Я, личностного опыта и протест против истэблишмента. Контркультура шестидесятых, как и гуманистическая психология, по-своему выражала протест против обесчеловечивания человека, обезличивания личности.

При всей условности исторических параллелей нельзя не заметить, насколько созвучны настроения, породившие гуманистическую психологию, той атмосфере, в которой мы живем «здесь-и-теперь». Тем более интересно продолжить параллель и попытаться проследить, во что вылилось это движение протеста (а именно таковым оно и выступало в первую очередь). Снова вспоминая о «детях-цветах», приходится признать, что те из них, кто не погиб от манипуляций по расширению сознания, сегодня благополучно ассимилировались в истэблишмент и свысока поглядывают на нынешний подростковый бунт — мелкий и бестолковый по сравнению с цунами шестидесятых. Однако именно эти ныне поседевшие и полысевшие вчерашние бунтари в корне изменили общественные настроения нашей эпохи (даже песенки нынешних поп-кумиров — как правило, упрощенный парафраз музыкальных находок пятидесятых-шестидесятых).

В психологии, по большому счету, произошло то же самое. Именно на шестидесятые пришелся расцвет гуманистического направления. За период после 1970 г. не вышло ни одной общетеоретической работы, открывающей для гуманистической психологии новые перспективы, если не считать несколько обособленного трансперсонального направления. Стали высказываться мнения, что с уходом поколения основателей гуманистической психологии исчезнет и само движение. Основанием для этого вывода служило то обстоятельство, что гуманистическая психология развивалась больше как движение протеста, как оппозиция традиционной психологии, чем как научное направление со своей позитивной программой. При этом можно с уверенностью утверждать, что гуманистическая психология выполнила стоявшую перед ней сверхзадачу, создав в профессиональном сообществе, да и не только в нем, интеллектуальную атмосферу, благоприятствующую но¬вому, гуманистическому видению человека, от которого стало невозможно отмахнуться.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ

Гуманистическая психология

Гуманизм – это психологический подход, который делает упор на изучение человека в целом. Психологи-гуманисты смотрят на человеческое поведение не только глазами наблюдателя, но и глазами того, кто ведет себя- «Самоактуализация».

Психологи-гуманисты смотрят на человеческое поведение не только глазами наблюдателя, но и глазами того, кто ведет себя- «Самоактуализация».

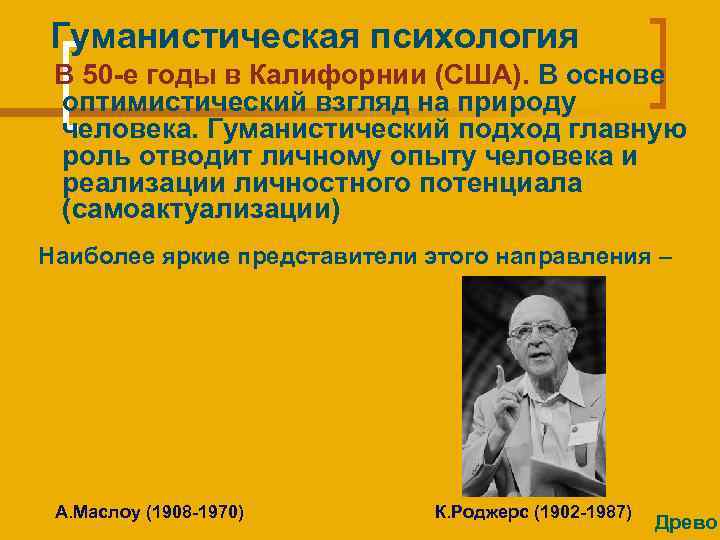

Гуманистический подход в психологии развился как бунт против того, что некоторые психологи считали ограничениями бихевиористской и психодинамической психологии. Поэтому гуманистический подход часто называют «третьей силой» в психологии после психоанализа и бихевиоризма (Маслоу, 19).68). Гуманистические психологи утверждают, что объективная реальность менее важна, чем субъективное восприятие человека и понимание мира. Общая цель гуманистической терапии состоит в том, чтобы дать целостное описание человека. Используя феноменологические категории, интерсубъективные категории и категории от первого лица, психолог-гуманист пытается увидеть личность в целом, а не только фрагментарные части личности (Роуэн, 2001).

Есть несколько факторов, которые отличают гуманистический подход от других подходов в психологии, в том числе акцент на субъективном значении, отказ от детерминизм и забота о положительном росте, а не о патологии. Хотя можно возразить, что некоторые психодинамические теории дают представление о здоровом развитии (включая юнговскую концепцию индивидуации ), другие характеристики отличают гуманистический подход от любого другого подхода в психологии (и иногда заставляют теоретиков других подходов говорить о гуманистическом подходе). Подход вообще не наука).

Хотя можно возразить, что некоторые психодинамические теории дают представление о здоровом развитии (включая юнговскую концепцию индивидуации ), другие характеристики отличают гуманистический подход от любого другого подхода в психологии (и иногда заставляют теоретиков других подходов говорить о гуманистическом подходе). Подход вообще не наука).

Большинство психологов считают, что поведение может быть понято только объективно (беспристрастным наблюдателем), но гуманисты утверждают, что это приводит к заключению, что человек не способен понять свое собственное поведение — взгляд, который они считают одновременно парадоксальным и опасным для благополучие. Вместо этого гуманисты, такие как Роджерс, утверждают, что смысл поведения по существу личный и субъективный; далее они утверждают, что принятие этой идеи не является антинаучным, потому что в конечном счете все люди субъективны: достоверность науки делает не то, что ученые чисто объективны, а то, что природа наблюдаемых событий может быть согласована между различными наблюдателями (процесс, который Роджерс называет 9). 0015 межсубъективная проверка ).

0015 межсубъективная проверка ).

Существуют уровни потребностей человека для полноценной жизни. Самое главное, Первичное (Еда, секс, одежда). Есть такие термины, как самоактуализация, уважение, любовь, безопасность и физиология, которые также определяют наше поведение. Не только разум и тело, но и эти факторы также определяют нашу реакцию и реакцию на ситуации. Ситуации, окружение, последствия играют большую роль в нашей социальной жизни и, самое главное, взаимодействиях. Существуют уровни требований, которые необходимо выполнить, прежде чем мы сможем достичь «самореализации».

Гуманистическая психология расширила свое влияние на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Его влияние можно понять с точки зрения трех основных областей :

1) Он предложил новый набор ценностей для приближения к пониманию человеческой природы и человеческого состояния.

2) Он предложил расширенный горизонт методов исследования в изучении человеческого поведения.

3) Предлагал более широкий спектр более эффективных методов в профессиональной психотерапевтической практике.

Воздействие на науку и общество

Преимущества гуманистической психологии

Гуманистическая психология — Мичиганская школа психологии (MSP)

В первой половине двадцатого века в американской психологии доминировал психоанализ, за которым позже последовал бихевиоризм. Ни одна школа не признавала полностью качества человеческого потенциала или изучение ценностей, намерений и смысла человеческого существования. Возникла необходимость в новой парадигме, которая прославляла бы неотъемлемую ценность и достоинство человека. Эта парадигма должна была быть названа гуманистической психологией.

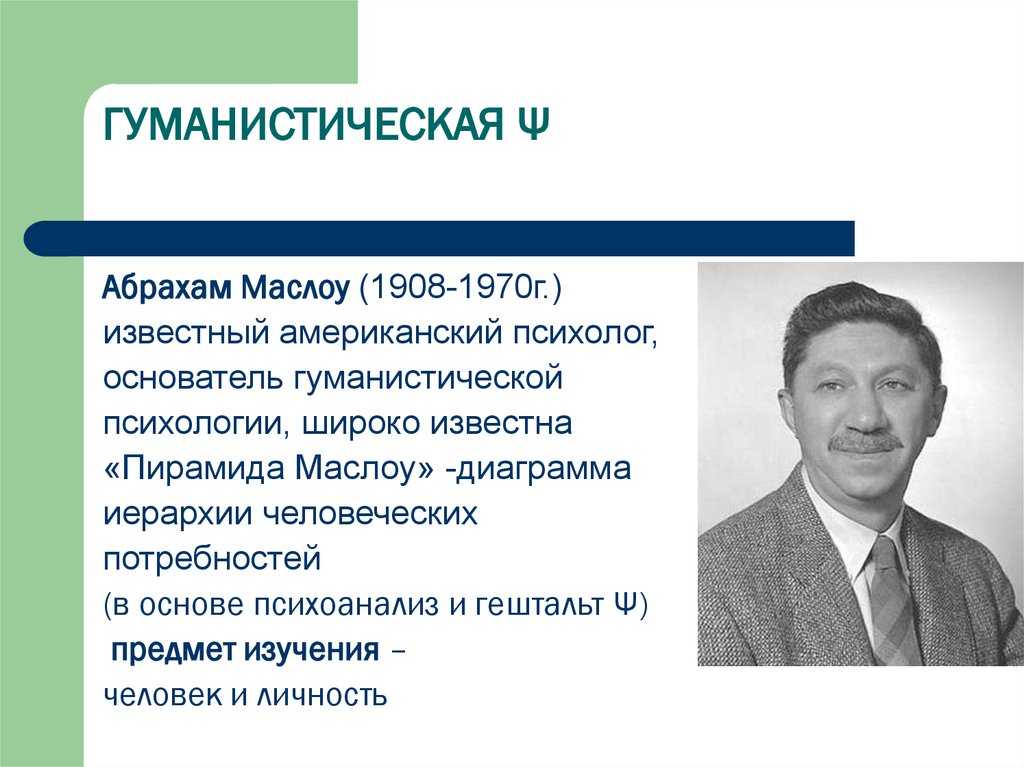

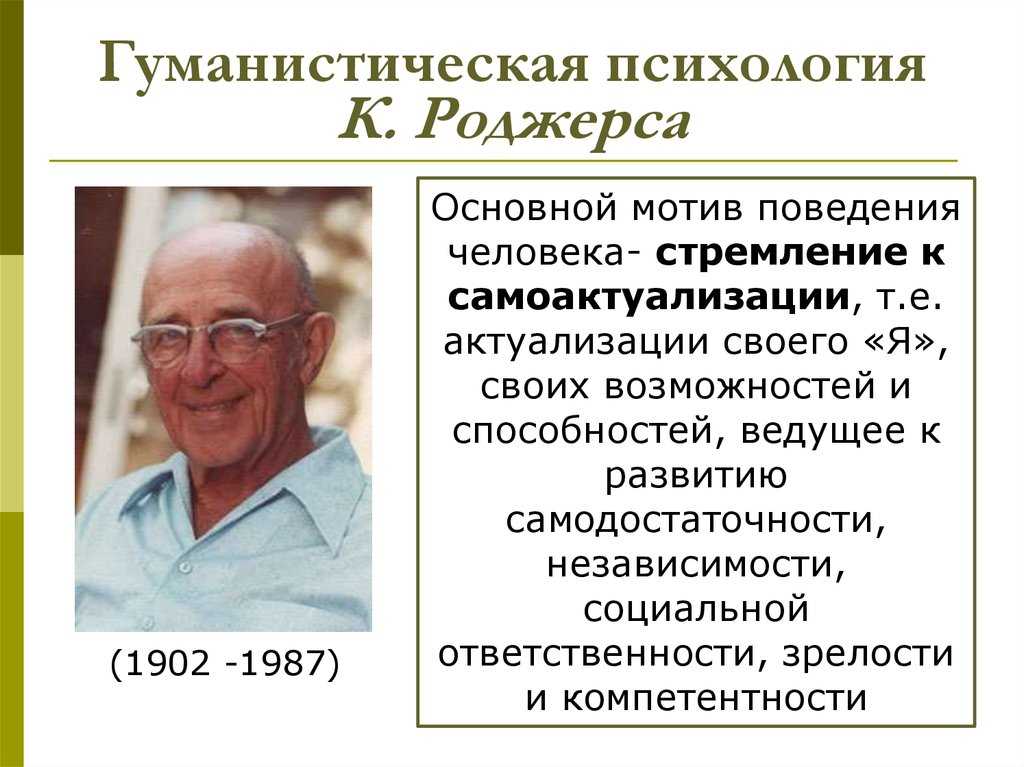

Гуманистическая психология как «Третья сила» зародилась в Детройте в начале 1950-х годов. Именно здесь соучредитель MSP Кларк Мустакас, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс и другие впервые встретились, чтобы обсудить гуманистические принципы самоактуализации, здоровья, творчества, внутренней природы, бытия, становления, индивидуальности и смысла.

Именно здесь соучредитель MSP Кларк Мустакас, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс и другие впервые встретились, чтобы обсудить гуманистические принципы самоактуализации, здоровья, творчества, внутренней природы, бытия, становления, индивидуальности и смысла.

Гуманистическая психологическая ориентация является современной и интегративной школой мысли. Центральные постулаты гуманистического подхода к психотерапии включают:

Интересы гуманистической психологии включают:

«Гуманистическая психология стремится быть верной всему спектру человеческого опыта. Его основы включают философский гуманизм, экзистенциализм и феноменологию. В науке и профессии психолога гуманистическая психология стремится разработать систематические и строгие методы изучения человека и исцелить фрагментарный характер современной психологии с помощью все более всеобъемлющего и комплексного подхода. Гуманистические психологи особенно чувствительны к уникальным человеческим измерениям, таким как творческий опыт и трансцендентность, а также к качеству человеческого благополучия. Соответственно, гуманистическая психология нацелена прежде всего на вклад в психотерапию, образование, теорию, философию психологии, исследовательскую методологию, организацию и управление, а также социальную ответственность и изменения». 0009

0009

*APA Division 32: Общество гуманистической психологии. (2013). О нас [Веб-страница]. Получено с http://www.apadivisions.org/division-32/about/index.aspx

Пять основных постулатов гуманистической психологии*

* Ассоциация гуманистической психологии. (2006). Пять основных постулатов гуманистической психологии. Journal of Humanistic Psychology , 46 (3), 239.

Как избавиться от этих навязчивых мыслей?»

Как избавиться от этих навязчивых мыслей?»

Нет точного способа измерить такие качества.

Нет точного способа измерить такие качества.