2.2. Большие социальные группы. 2. Психология социальных групп. Социальная психология. Курс лекций

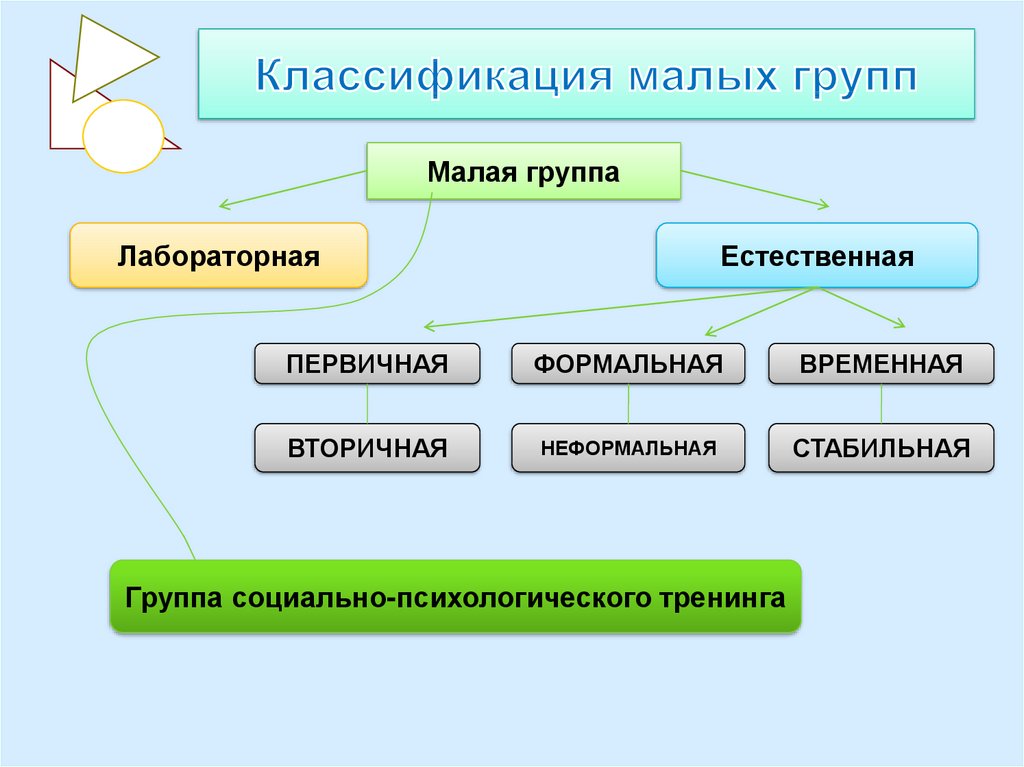

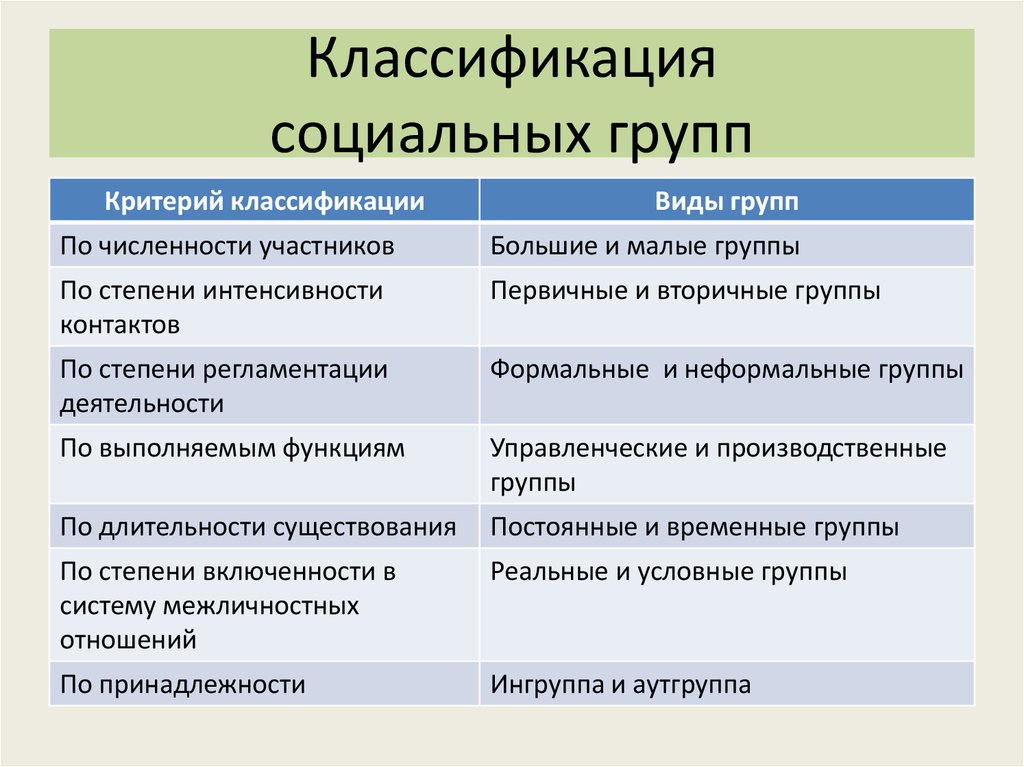

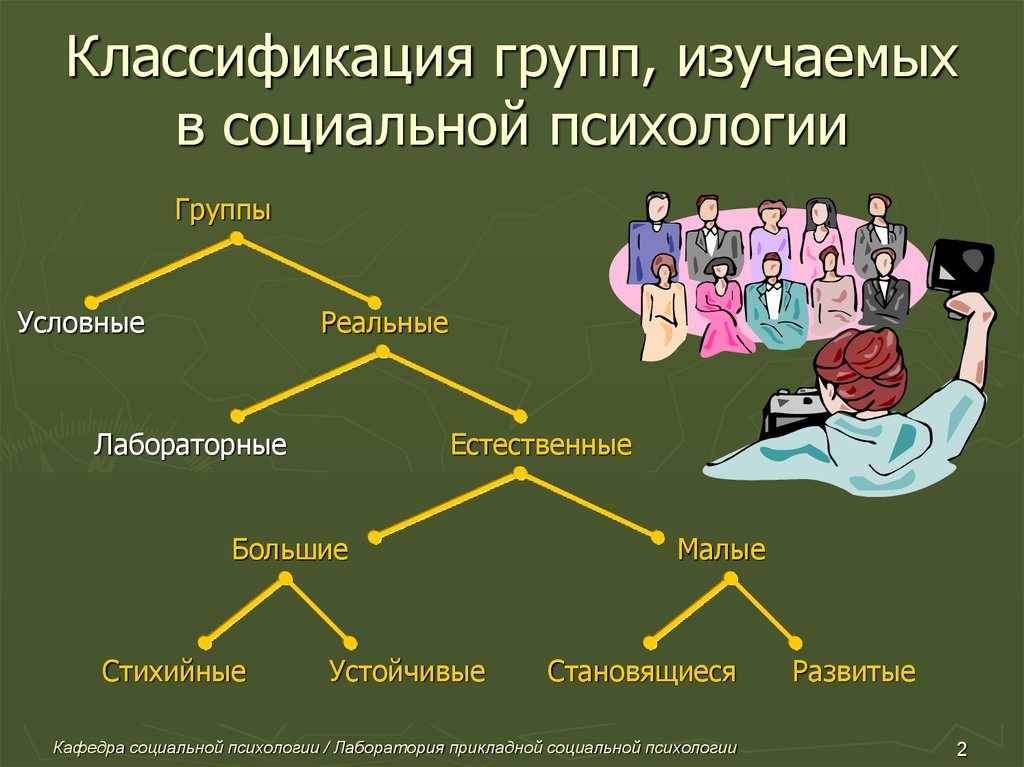

Существуют две основные традиции в классификации социальных групп: психологическая традиция и социологическая традиция. Психологическая традиция в выделении принципов классификации исходит из формы жизнедеятельности группы: время существования группы, принципы ее формирования, принципы доступности членства в ней и некоторые другие.

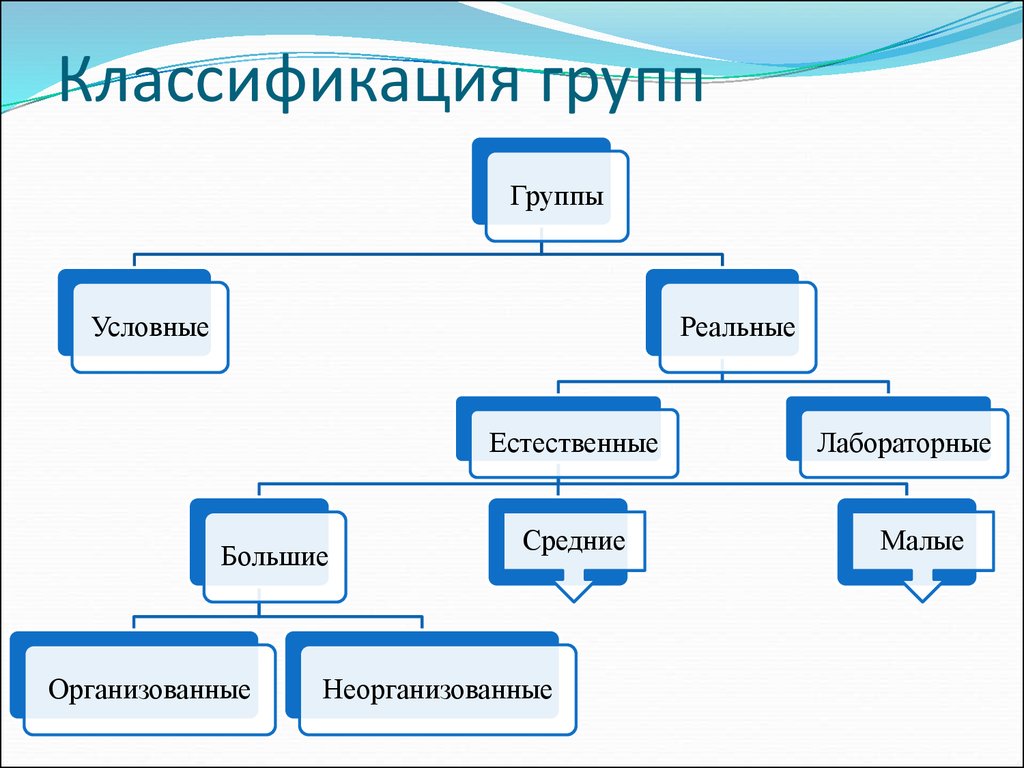

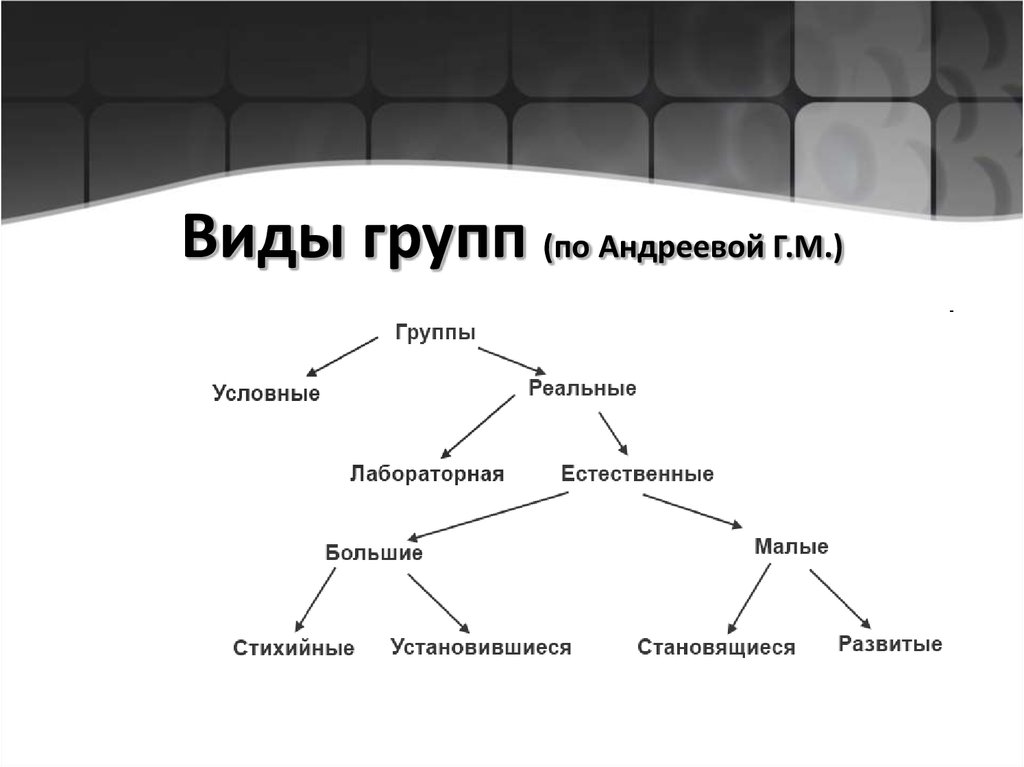

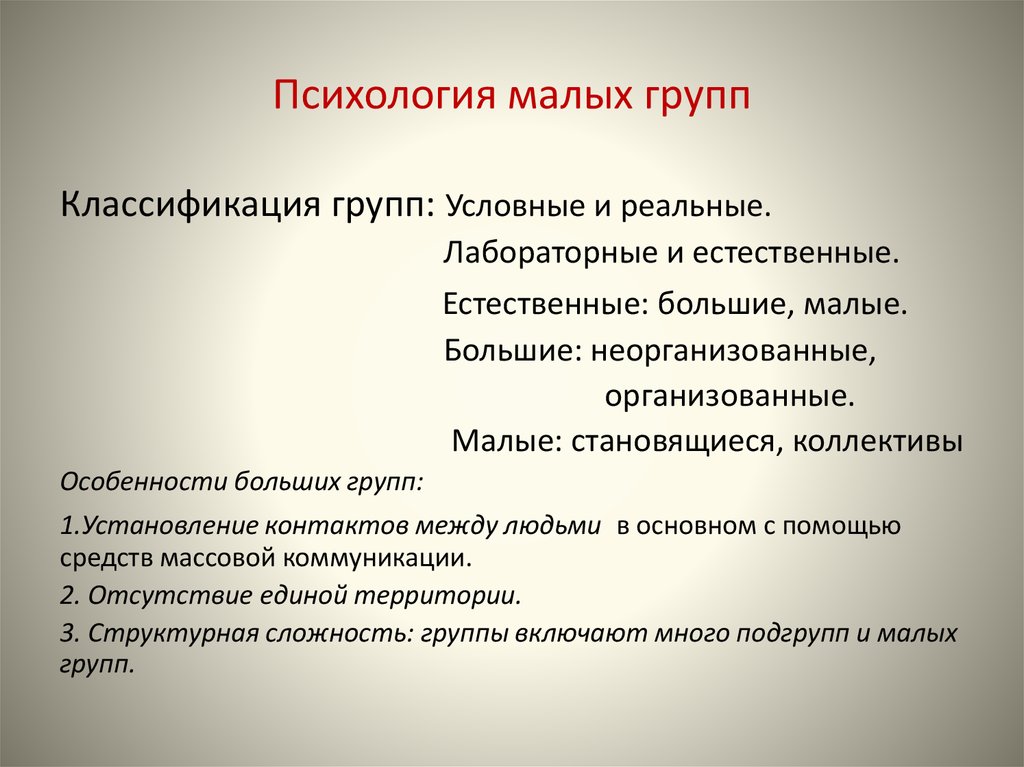

Отечественная традиция социальной психологии преимущественно использует социологическую классификацию групп (Г.М.Андреева, 1997):

Рисунок 13. Классификация групп, изучаемых в социальной психологии

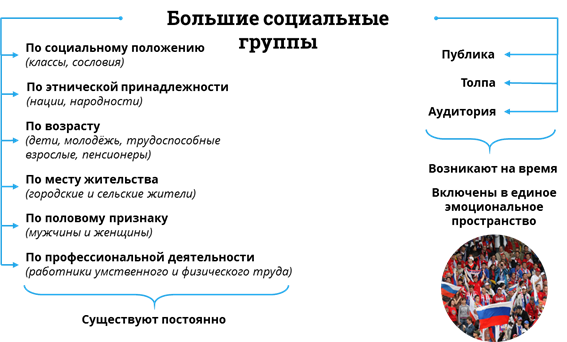

В соответствии с этой классификацией мы уже рассмотрели один из типов больших стихийных групп: толпу/ массу и публику. В рамках настоящего учебного курса мы также рассмотрим другие реальные, естественные, большие и малые группы (выделены на Рисунке 14. желтым цветом), особенности их структуры, групповой динамики и их влияние на личность и ее поведение, поскольку именно они являются объектом исследования социальной психологии.

желтым цветом), особенности их структуры, групповой динамики и их влияние на личность и ее поведение, поскольку именно они являются объектом исследования социальной психологии.

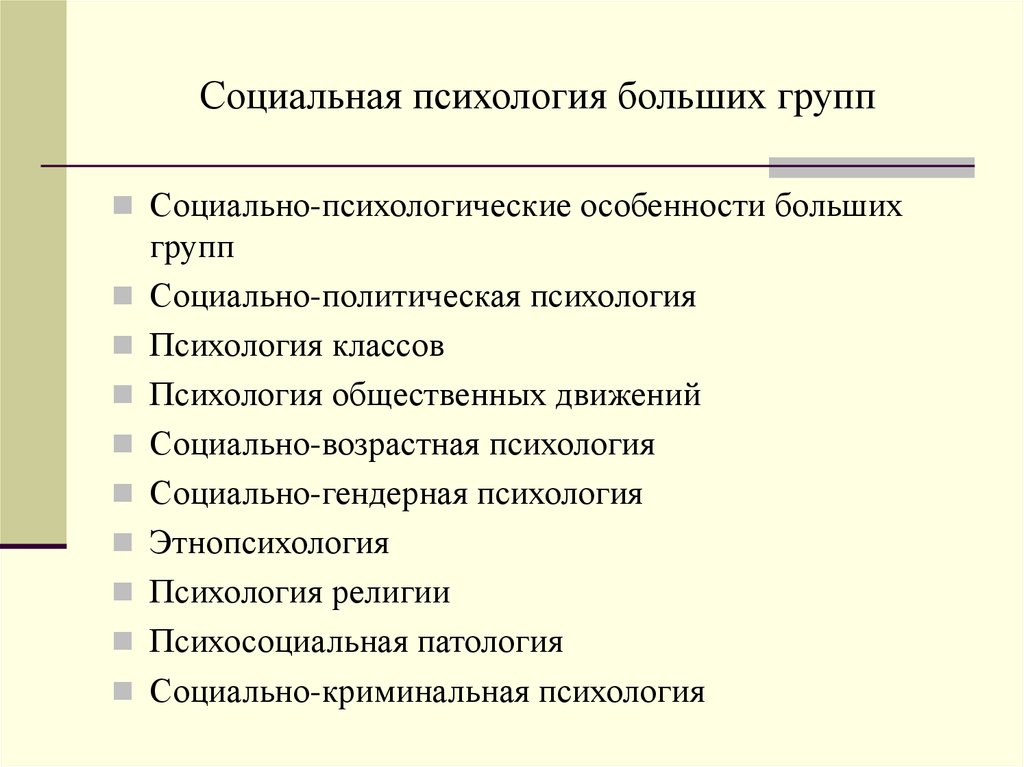

Хотя большие социальные группы традиционно представляют интерес, прежде всего для социологии. Именно в данной научной дисциплине разрабатываются актуальные проблемы теории и методологии исследования:

- Какие группы следует рассматривать в качестве «больших»?

- Какова структура психологии больших групп, ее основные элементы, их соподчинение, характер их взаимосвязи?

- Каково соотношение психики отдельных индивидов, входящих в группу, с элементами этой групповой психологии?

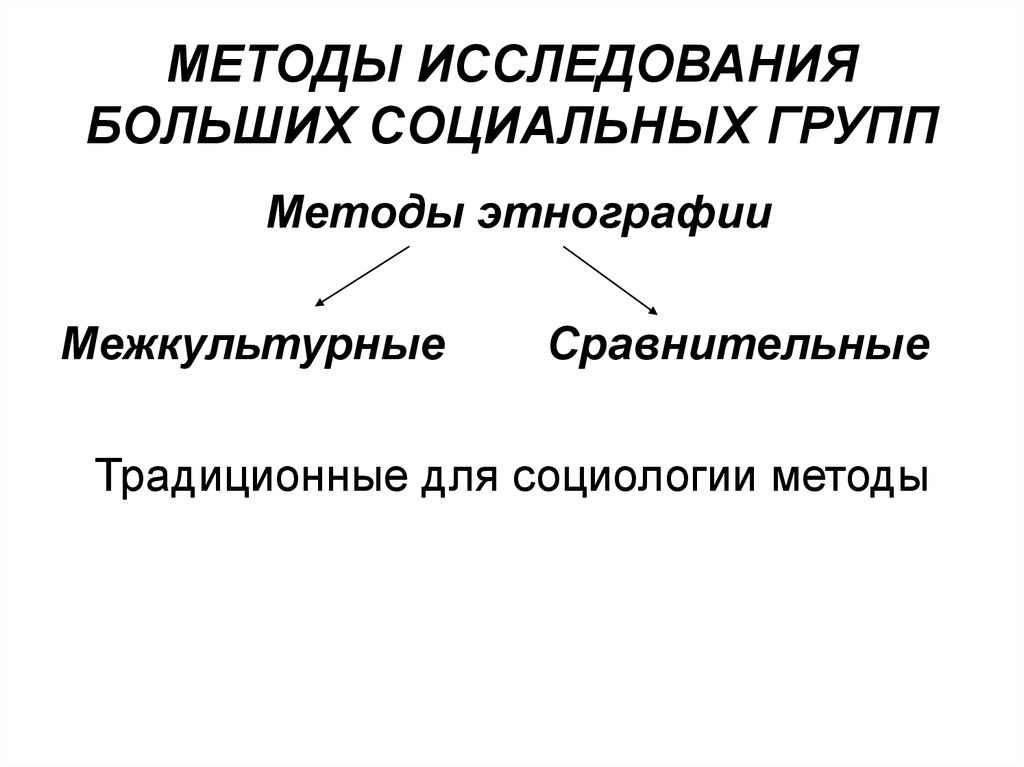

- Какими методами можно пользоваться при изучении всех этих явлений?

Тем не менее, не смотря на наличие довольно серьезной социологической традиции рассмотрения больших социальных групп, рассмотрение данного объекта в социальной психологии вполне оправдано.

Как бы ни были велики роль малых групп и непосредственного межличностного общения в процессах формирования личности, сами по себе эти группы не создают исторически конкретных социальных норм, ценностей, установок, потребностей. Все эти и иные содержательные элементы общественной психологии возникают на основе исторического опыта, прежде всего больших групп, опыта, обобщенного знаковыми, культурными и идеологическими системами. По выражению Г.Г. Дилигенского, этот опыт лишь «доведен» до индивида через посредство малой группы и межличностного общения. Поэтому социально-психологический анализ больших групп можно рассматривать как «ключ» к познанию содержания психики индивида.

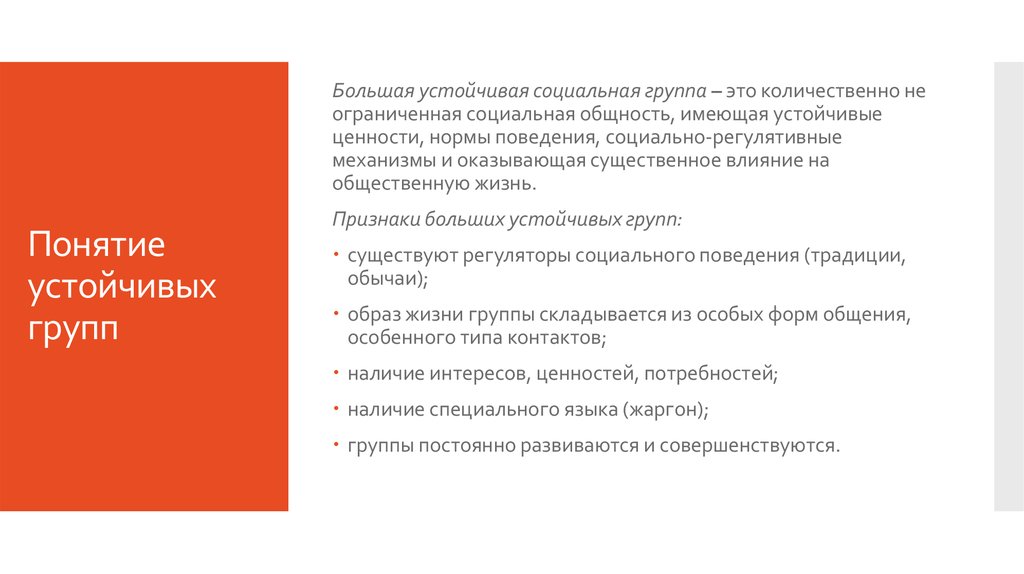

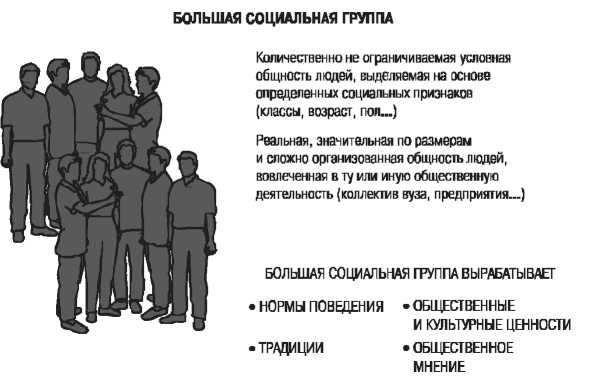

Под большими социальными группами в социальной психологии понимают «…группы, сложившиеся в ходе исторического развития общества, занимающие определенное место в системе общественных отношений каждого конкретного типа общества и потому долговременные, устойчивые в своем существовании

Одним из важных отличий больших групп является существование специфических регуляторов социального поведения, которых нет в малых группах:

- Нравов;

- Обычаев;

- Традиций.

Их существование обусловлено наличием достаточно специфической общественной практики, с которой связана данная группа, относительной устойчивостью, с которой воспроизводятся исторические формы этой практики. Рассмотренные в единстве особенности жизненной позиции таких групп вместе со специфическими регуляторами поведения дают такую важную характеристику, как образ жизни группы. В социально-психологическом плане исследование образа жизни предполагает изучение особых форм общения, особого типа контактов, складывающихся между людьми.

В рамках определенного образа жизни приобретают особое значение интересы, ценности, потребности.

Не последнюю роль в психологической характеристике названных больших групп играет зачастую наличие специфического языка. Для этнических групп — это само собой разумеющаяся характеристика, для других групп «язык» может выступать как определенный жаргон, например, свойственный профессиональным группам, такой возрастной группе, как молодежь.

Для этнических групп — это само собой разумеющаяся характеристика, для других групп «язык» может выступать как определенный жаргон, например, свойственный профессиональным группам, такой возрастной группе, как молодежь.

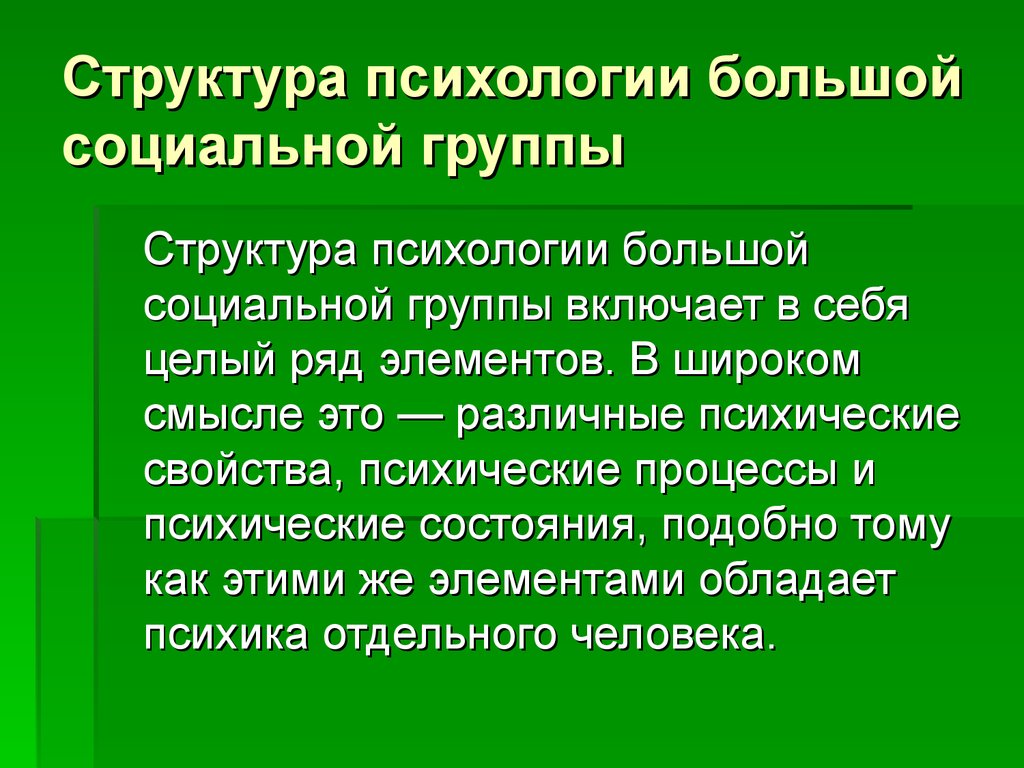

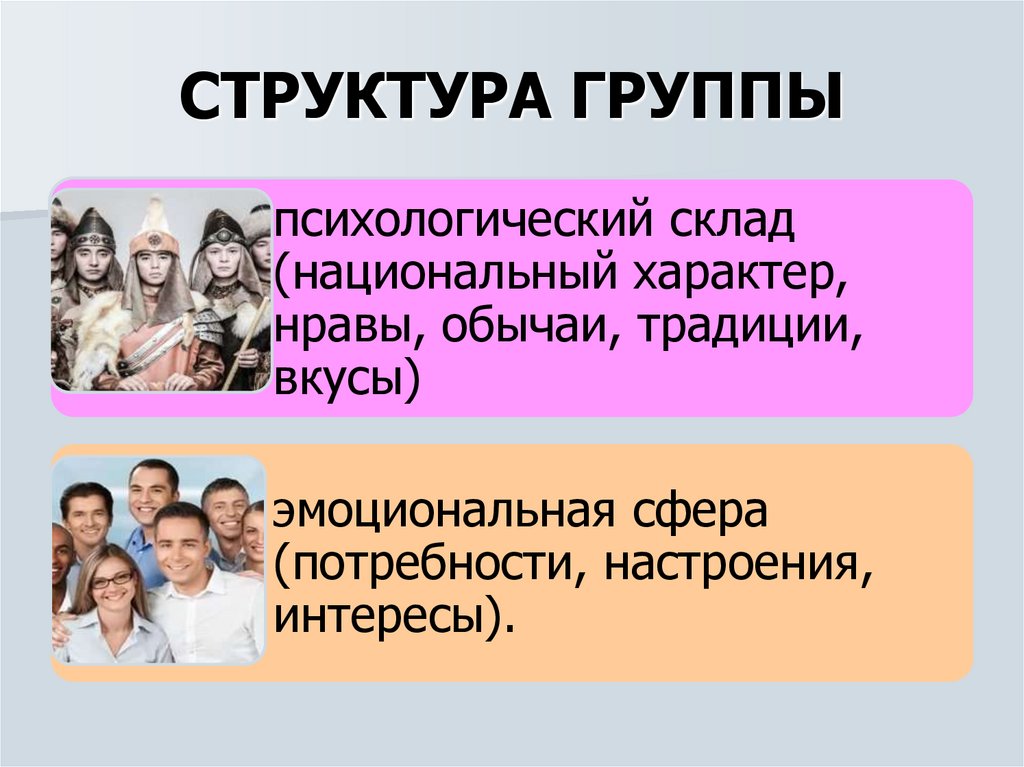

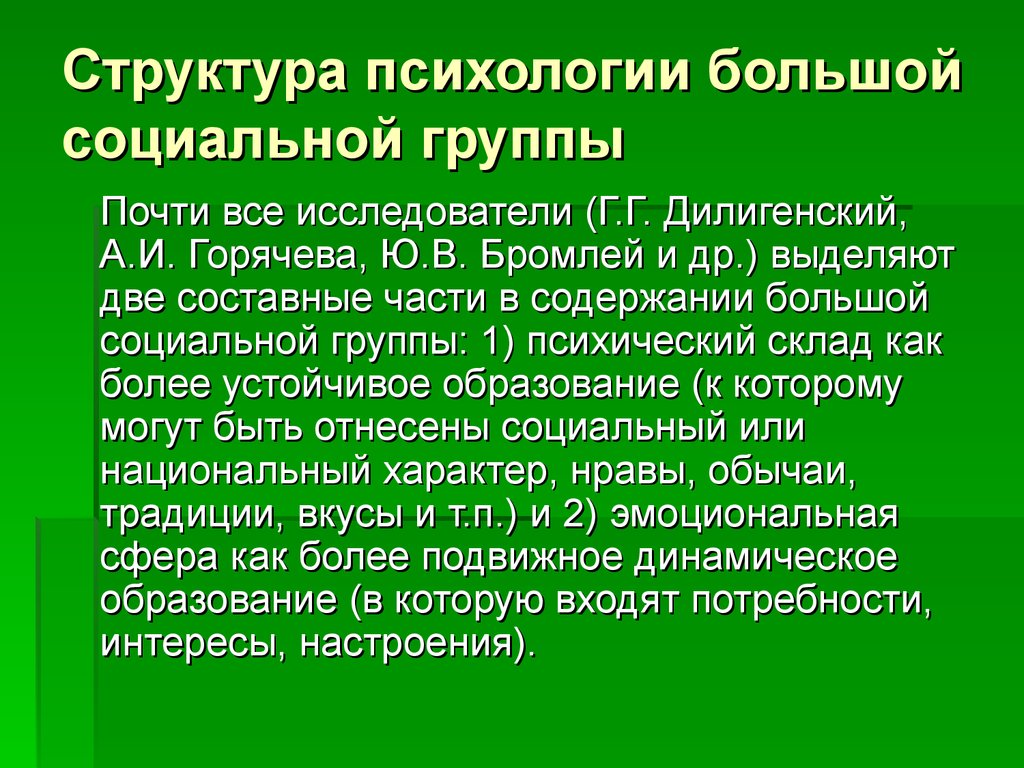

Таким образом, структура психологии большой социальной группы включает в себя еще целый ряд элементов. В широком смысле это — различные психические свойства, психические процессы и психические состояния, подобно тому, как этими же элементами обладает психика отдельного человека.

Однако, «психический склад» группы и «психический склад» личностей, в нее входящих, не совпадают полностью. В формировании психологии группы доминирующую роль играет коллективный опыт, зафиксированный в знаковых системах, и этот опыт не усваивается в полной и одинаковой мере каждой личностью.

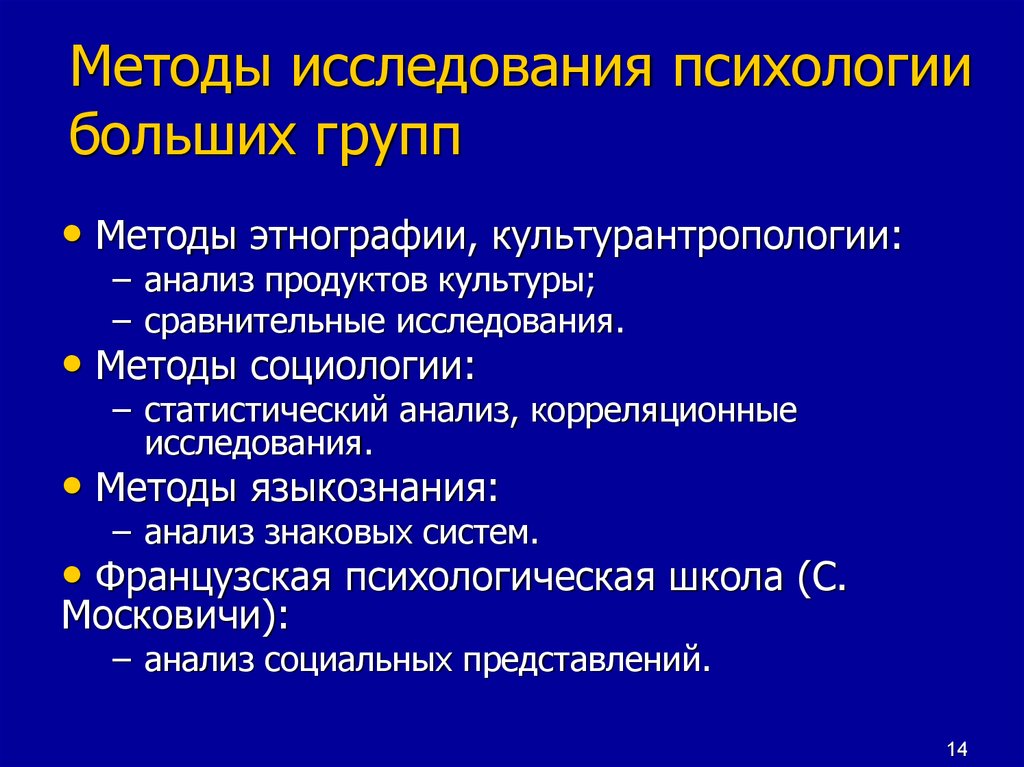

Существенный вклад в исследование психологии больших социальных групп внесен концепцией «социальных представлений«, разрабатываемой французской психологической школой (С. Московичи). Она в значительной мере претендует на то, чтобы предложить одновременно и метод исследования больших групп. Под социальным представлением в этой концепции понимается обыденное представление какой-либо группы о тех или иных социальных явлениях, т.е. способ интерпретации и осмысления повседневной реальности. При помощи социальных представлений каждая группа строит определенный образ социального мира, его институтов, власти, законов, норм. Социальные представления – инструмент не индивидуального, а именно группового социального познания, поскольку «представление» вырабатывается на основе опыта, деятельности группы, апеллируя к почерпнутым в этом опыте житейским соображениям. По существу через анализ социальных представлений различных больших групп познается их психологический облик.

Московичи). Она в значительной мере претендует на то, чтобы предложить одновременно и метод исследования больших групп. Под социальным представлением в этой концепции понимается обыденное представление какой-либо группы о тех или иных социальных явлениях, т.е. способ интерпретации и осмысления повседневной реальности. При помощи социальных представлений каждая группа строит определенный образ социального мира, его институтов, власти, законов, норм. Социальные представления – инструмент не индивидуального, а именно группового социального познания, поскольку «представление» вырабатывается на основе опыта, деятельности группы, апеллируя к почерпнутым в этом опыте житейским соображениям. По существу через анализ социальных представлений различных больших групп познается их психологический облик.

Социальные представления составляют такое понятие как менталитет – интегральная характеристика некоторой культуры, в которой отражено своеобразие видения и понимания мира ее представителями, их типичных ответов на картину мира. Представители определенной культуры усваивают сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей, что и выражается в специфических образцах поведения. С полным правом такое понимание менталитета может быть отнесено и к характеристикам большой социальной группы. Типичный для нее набор социальных представлений и определяет менталитет группы, ее психологию и соответствующее поведение.

Представители определенной культуры усваивают сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей, что и выражается в специфических образцах поведения. С полным правом такое понимание менталитета может быть отнесено и к характеристикам большой социальной группы. Типичный для нее набор социальных представлений и определяет менталитет группы, ее психологию и соответствующее поведение.

Важно понимать, что общие черты в психологии представителей определенной социальной группы существуют объективно, поскольку они проявляются в реальной деятельности группы. По отношению к каждому отдельному «сознанию» групповая психология выступает как некая социальная реальность, выходящая за пределы сознания отдельного индивида и воздействующая на него вместе с другими объективными условиями жизни.

В отечественной традиции в качестве двух основных примеров больших социальных групп, обладающих вышеперечисленными социально-психологическими характеристиками являются социальные классы, а также этнические группы.

Каково же влияние социально-психологических особенностей этих групп на индивидуальное сознание и поведение?

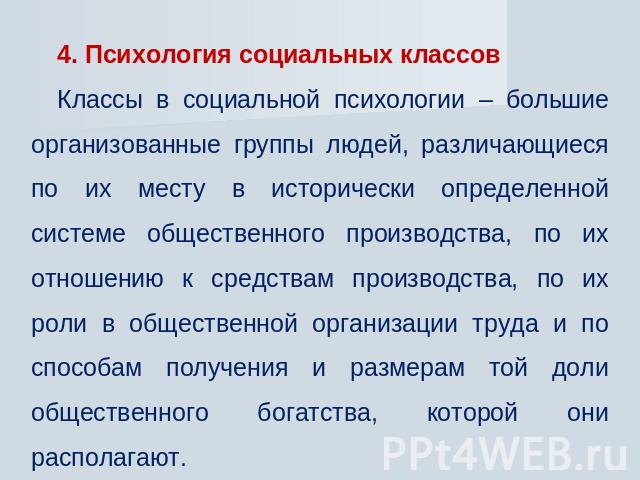

Выделение в социальной общности социальных классов восходит к социологии конфликта К.Маркса и его последователей. В соответствии с этими представлениями, классы являются макросоциальными стратами капиталистического общества и обладают собственным уникальным классовым сознанием. Следует учитывать, что рассмотрение особенностей психологии классов в большей степени характерно для европейской и отечественной социально-психологической мысли. Американская социально-психологическая традиция в меньшей степени была подвержена влиянию марксизма и, соответственно, существенно меньшее внимание уделяла данной тематике.

В традиционном для марксистской социологической традиции понимании класса можно наметить три основные линии исследования психологии классов. Во-первых, это выявление психологических особенностей

Во-вторых, внимание концентрируется на характеристике классовой психологии разных классов определенной эпохи, анализируется взаимосвязь психологических черт разных классов, создающая особый «колорит» эпохи. Характеристика общей атмосферы эпохи, несомненно, включает в себя наряду с описанием экономических и политических интересов классов и структуру их психологических особенностей и отношений. Этот путь исследования вполне правомерен, хотя до сих пор в большей степени развит в социологии.

Во-вторых, внимание концентрируется на характеристике классовой психологии разных классов определенной эпохи, анализируется взаимосвязь психологических черт разных классов, создающая особый «колорит» эпохи. Характеристика общей атмосферы эпохи, несомненно, включает в себя наряду с описанием экономических и политических интересов классов и структуру их психологических особенностей и отношений. Этот путь исследования вполне правомерен, хотя до сих пор в большей степени развит в социологии.Наконец, в-третьих, анализ соотношения классовой психологии и психологии отдельных членов класса как частный случай проблемы соотношения психологии группы и психологии индивида, включенного в данную группу. Иными словами, исследование в данном случае выявляет, посредством каких механизмов классовая психология воплощается в психологическом облике членов класса.

Естественно, какой бы путь ни был выбран для анализа, необходимо при всех условиях возвратиться к структуре психологии групп и посмотреть на специфику каждого элемента, представленного в психологии класса.

Одним из самых значимых элементов в данном случае являются классовые потребности, которые представляют собой элемент эмоциональной сферы общественной психологии. Поскольку классовое положение определяет объем и состав материальных и духовных благ, которыми каждый член класса располагает, постольку оно же задает и определенную структуру потребностей, относительное психологическое значение и удельный вес каждой из них.

Психологи придерживающиеся марксистских позиций считают, что классовое положение индивида задает определенным образом иерархию его деятельностей, что определяет и структуру его потребностей. Но этого общего положения недостаточно, коль скоро в анализ включаются более конкретные и сложные факторы, такие, например, как реальная жизненная ситуация различных слоев одного и того же класса. Так, общие условия труда и быта рабочего класса определяют и его классовую психологию вообще, и структуру его потребностей как ее элемент, в частности.

Важным элементом эмоциональной сферы психологии классов являются интересы. Природа интересов гораздо лучше исследована в социологии, чем в социальной психологии. Вместе с тем ряд проблем требует социально-психологического анализа. Конкретное содержание классовых интересов также задается всей системой отношений, в которую данный класс включен в определенном типе общества. Психологически важно выяснить, как классовый интерес, формируемый на уровне группы, соотносится с общечеловеческими интересами и как это детерминирует поведение и деятельность каждого отдельного индивида. Интерес формируется как интерес всей группы, но каждый член класса включен не только в данную группу, он — член многих социальных групп во-первых, внутри самого класса есть много подгрупп, различающихся по уровню квалификации, по конкретным сферам занятости и т д., во-вторых, каждый представитель класса может в то с самое время быть членом какой-либо группы в сфере образования (например, в школе или вузе), где он непосредственно взаимодействует с членами другого класса. Возникает переплетение различных интересов, каждый из которых определен принадлежностью к значимой социальной группе. Как в этой системе интересов индивида обозначаются наиболее устойчивые интересы, и, напротив, при каких обстоятельствах менее коренные интересы начинают играть доминирующую роль — имеет принципиальное значение.

Возникает переплетение различных интересов, каждый из которых определен принадлежностью к значимой социальной группе. Как в этой системе интересов индивида обозначаются наиболее устойчивые интересы, и, напротив, при каких обстоятельствах менее коренные интересы начинают играть доминирующую роль — имеет принципиальное значение.

Кроме потребностей и интересов к психологии класса иногда относят так называемые социальные чувства – определенные характеристики эмоциональных состояний, свойственных группе. Понятие «социальное чувство» не является общепризнанным в литературе; в известной степени оно спорно и уязвимо, поэтому использовать его можно лишь как описательное определение некоторого состояния эмоциональной сферы группы. Неопределенность термина не умаляет значения самой проблемы, она лишь свидетельствует о том, что в социальной психологии нет сложившейся традиции исследовать эту область при помощи научного понятийного аппарата, ей приходится заимствовать терминологию из других традиций, например, из традиции гуманистической литературы, философии и истории, где само явление существования некоторых социальных «чувств» и «эмоций» давно установлено и описано. Так, в исторических исследованиях, посвященных рабочему классу в периоды его революционных выступлений, неоднократно было констатировано преобладание оптимистического настроя, вызванного революционным подъемом; в эпоху буржуазных революций, когда класс буржуазии выступал в качестве революционной силы, доминирующим типом «социальных чувств» и внутри этого класса были чувства энтузиазма, уверенности в привлекательности политических программ, оптимистического восприятия исторических перемен.

Так, в исторических исследованиях, посвященных рабочему классу в периоды его революционных выступлений, неоднократно было констатировано преобладание оптимистического настроя, вызванного революционным подъемом; в эпоху буржуазных революций, когда класс буржуазии выступал в качестве революционной силы, доминирующим типом «социальных чувств» и внутри этого класса были чувства энтузиазма, уверенности в привлекательности политических программ, оптимистического восприятия исторических перемен.

В некоторых классификациях компонентов классовой психологии вводятся еще и другие элементы, которые находятся в определенном отношении к описанным ранее. Так, в динамическую часть классовой психологии кроме потребностей включают иногда такие элементы, как «набор социальных ролей» и осознание его, а также «социальную ориентацию личности» (систему ее ценностных ориентации, норм поведения и осознания целей жизнедеятельности).

Когда речь заходит о фиксации в классовой психологии ее наиболее устойчивых компонентов, вопрос представляется значительно менее разработанным. В самом деле, важнейшим из таких компонентов является «психический склад», но на операциональном уровне этот компонент относительно лучше раскрыт лишь для одного вида больших групп — для наций. Что же касается классов, то «психический склад» здесь обычно описывается как некоторый психический облик, проявляющийся как определенный способ поведения и деятельности, на основании которого можно реконструировать те нормы, которыми руководствуется данная социальная группа. Этот облик проявляется в социальном характере. Из традиций других научных дисциплин — истории, философии, культурологии — можно почерпнуть большой материал относительно проявлений различных черт социального характера, свойственных тому или иному классу, особенно в поворотные эпохи исторического развития, но в собственно социально-психологической литературе проблема эта занимает весьма скромное место. Сам термин «социальный характер» широко представлен в трудах неофрейдистского направления, в частности, в работах Э. Фромма. Для него социальный характер — это связующее звено между психикой индивида и социальной структурой общества.

В самом деле, важнейшим из таких компонентов является «психический склад», но на операциональном уровне этот компонент относительно лучше раскрыт лишь для одного вида больших групп — для наций. Что же касается классов, то «психический склад» здесь обычно описывается как некоторый психический облик, проявляющийся как определенный способ поведения и деятельности, на основании которого можно реконструировать те нормы, которыми руководствуется данная социальная группа. Этот облик проявляется в социальном характере. Из традиций других научных дисциплин — истории, философии, культурологии — можно почерпнуть большой материал относительно проявлений различных черт социального характера, свойственных тому или иному классу, особенно в поворотные эпохи исторического развития, но в собственно социально-психологической литературе проблема эта занимает весьма скромное место. Сам термин «социальный характер» широко представлен в трудах неофрейдистского направления, в частности, в работах Э. Фромма. Для него социальный характер — это связующее звено между психикой индивида и социальной структурой общества. Формы социального характера не привязаны у Фромма к определенным социальным классам, но соотносятся с различными историческими типами самоотчуждения человека -с человеком эпохи раннего капитализма («накопительский тип), эпохи 20-х годов («рыночный тип», связанный с обществом «тотального отчуждения») и т.п..

Формы социального характера не привязаны у Фромма к определенным социальным классам, но соотносятся с различными историческими типами самоотчуждения человека -с человеком эпохи раннего капитализма («накопительский тип), эпохи 20-х годов («рыночный тип», связанный с обществом «тотального отчуждения») и т.п..

Социальный характер определяется описательно как то, что проявляется в типичном устоявшемся образе действий представителей разных классов, который присутствует в разных ситуациях их жизнедеятельности и отличает представителей данного класса от представителей других классов. Эти описания не являются достаточно строгими и дальнейшая их конкретизация, очевидно, зависит не только от новых фактов, полученных в исследованиях, но и от общетеоретической разработки проблемы характера вообще, в том числе в общей психологии. При этом могут быть использованы описания, содержащиеся в марксистской социологической литературе. Так же история культуры, гражданская история, литература полны описаниями совершенно конкретных проявлений психического облика классов, их социального характера (достаточно вспомнить произведения Бальзака, Драйзера, Горького). Литература, по существу, проделала «социально-психологическую работу», являя собой пример того типа исследований, которые именуются монографическими. Тот факт, что продукт такого исследования существует не в форме научной теории, не в системе научных понятий, а в художественных образах, т.е. в свойственной литературе форме отражения действительности, не делает это исследование менее ценным.

Литература, по существу, проделала «социально-психологическую работу», являя собой пример того типа исследований, которые именуются монографическими. Тот факт, что продукт такого исследования существует не в форме научной теории, не в системе научных понятий, а в художественных образах, т.е. в свойственной литературе форме отражения действительности, не делает это исследование менее ценным.

Кроме социального характера, психический склад раскрывается в привычках и обычаях, а также в традициях класса или социальной группы. Все эти образования играют роль регуляторов поведения и деятельности членов социальной группы, а потому имеют огромное значение в понимании психологии группы, дают важнейшую характеристику такого комплексного признака класса, как его образ жизни. Социально-психологический аспект исследования образа жизни, в частности, в том и состоит, чтобы в рамках объективного положения класса определить и объяснить доминирующий образ поведения основной массы представителей этого класса в массовых, типичных ситуациях повседневной жизни. Привычки и обычаи складываются под влиянием определенных жизненных условий, но в дальнейшем закрепляются и выступают именно как регуляторы поведения. Анализ привычек и обычаев есть собственно социально-психологическая проблема. Методы исследования этой проблемы также более близки к традиционным психологическим методам, поскольку здесь возможно использование методик наблюдения. Что же касается традиций, то часть их воплощена в предметах материальной культуры, и потому к изучению их применимы методики, известные в психологии под названием анализа продуктов деятельности.

Привычки и обычаи складываются под влиянием определенных жизненных условий, но в дальнейшем закрепляются и выступают именно как регуляторы поведения. Анализ привычек и обычаев есть собственно социально-психологическая проблема. Методы исследования этой проблемы также более близки к традиционным психологическим методам, поскольку здесь возможно использование методик наблюдения. Что же касается традиций, то часть их воплощена в предметах материальной культуры, и потому к изучению их применимы методики, известные в психологии под названием анализа продуктов деятельности.

Степень и мера проявления привычек и обычаев в качестве регулятора социального поведения, естественно, не одинакова для различных классов различных эпох. Так установлено, что прочнее всего привычки и обычаи сохраняются даже в современных обществах, прежде всего в крестьянстве. Большой город с разветвленной системой общения способствует, напротив, известному смешиванию обычаев, привычек и традиций разных социальных групп. Поэтому вычленение самого объекта исследования здесь затруднено.

Поэтому вычленение самого объекта исследования здесь затруднено.

Таким образом, мы указали основные направления анализа, по которым социальной психологии еще предстоит выполнить задачу изучения психологических характеристик различных классов общества, проанализировать, с одной стороны, способы, которыми «строится» психология группы, и с другой стороны, механизмы, посредством которых она в дальнейшем обеспечивает «освоение» каждым индивидом социальной реальности.

Здесь важно понять механизм, при помощи которого относительно большая масса людей — при всем их психологическом разнообразии -в каких-то значимых жизненных ситуациях демонстрирует сходство различных представлений, вкусов, даже эмоциональных оценок действительности.

Хотя члены всякого класса объединены в большое количество многочисленных и разнообразных малых групп — в собственные семьи, производственные объединения, спортивные организации и т.д. , но значимый «репертуар» поведения не задается этими малыми группами. Если в рамках социально-психологического анализа остаться лишь на уровне малой группы, то ни содержание норм, ценностей, установок, ни их возможный «набор» не могут быть поняты. Проявление или не проявление тех или иных индивидуальных психологических особенностей также зависит от характера ситуаций, от меры их значимости для данной личности. Ситуации же эти есть ситуации особых жизненных условий, определяемых, прежде всего, принадлежностью к конкретной большой социальной группе, поэтому социальная психология не может игнорировать этот факт в построении объяснительных моделей человеческого поведения и деятельности.

, но значимый «репертуар» поведения не задается этими малыми группами. Если в рамках социально-психологического анализа остаться лишь на уровне малой группы, то ни содержание норм, ценностей, установок, ни их возможный «набор» не могут быть поняты. Проявление или не проявление тех или иных индивидуальных психологических особенностей также зависит от характера ситуаций, от меры их значимости для данной личности. Ситуации же эти есть ситуации особых жизненных условий, определяемых, прежде всего, принадлежностью к конкретной большой социальной группе, поэтому социальная психология не может игнорировать этот факт в построении объяснительных моделей человеческого поведения и деятельности.

Утрата марксизмом политических и идеологических позиций не могла не сказаться на популярности и актуальности данного подхода к анализу социальных явлений. Таким образом, к 80-м гг. XX века было не только поставлено под сомнение само существование классового сознания, но и существование в современном обществе классов как таковых, по крайней мере в том понимании, в каком они есть в классическом марксизме.

Спорность существования классового сознания привело интерес исследователей к другим формам массового сознания больших социальных групп, – этносов и культур.

В современной психологии изучением влияния принадлежности человека к большим социокультурным общностям занимается кросс-культурная психология. В рамках этого подхода культура рассматривается как предпосылка поведения индивида. В большинстве кросс-культурных теорий рассматривают культуру как фактор, предшествующий поведению и как непосредственная причина поведения.

Одной из самых популярных тем для исследований культурных особенностей, определяющий социальное поведение является уровень коллективизма – индивидуализма. Коллективистские культуры подчеркивают взаимосвязанность любого человека и определенных коллективов (семьи, племени, нации). Индивидуалистические культуры подчеркивают, что люди не зависят от своих групп. Отличия между коллективистскими и индивидуалистическими культурами определяются по четырем основным критериям (Таблица 3).

Таблица 3. Особенности коллективистских и индивидуалистических культур

|

Отличительные социально-психологические признаки |

Коллективистские культуры |

Индивидуалистические культуры |

| Независимость «Я» | Взаимозависимое «Я» | Независимое «Я» |

| Целеполагание | Доминирование коллективных целей | Доминирование индивидуальных целей |

| Детерминанты социального поведения | Социальные установки | Социальные нормы |

| Акцент в социальной коммуникации | Важность обмена | Важность общественных отношений |

Кроме указанных отличий между коллективистскими и индивидуалистическими культурами внутри каждой из них существуют особенности, дифференцирующие один вид коллективизма от другого. Некоторые исследователи выделяют до 60 отличительных признаков одного вида коллективизма от другого. Например, горячий спор внутри группы в большинстве коллективистских культур Восточной Азии, где большое значение уделяется внутригрупповому согласию, является нежелательным. В то время как, такой спор вполне приемлем в коллективистских культурах Средиземноморья.

Некоторые исследователи выделяют до 60 отличительных признаков одного вида коллективизма от другого. Например, горячий спор внутри группы в большинстве коллективистских культур Восточной Азии, где большое значение уделяется внутригрупповому согласию, является нежелательным. В то время как, такой спор вполне приемлем в коллективистских культурах Средиземноморья.

Другой важной отличительной особенностью индивидуалистических и коллективистских черт является представление о вертикальной или горизонтальной структуре общества.

Таблица 4. Особенности представления коллективистских и индивидуалистических культур о структуре общества

| Структура общества | Тип культуры | |

|

Коллективистские культуры |

Индивидуалистические культуры |

|

|

Вертикальная: делают акцент на иерархии |

Признание ценности иерархии; Лицо, пользующееся авторитетом внутри группы, имеет более высокий статус, чем рядовые члены, включенные в группу; Особый акцент делается на принесении в жертву личности ради сохранения группы | Включение таких отношений как «обособленный» и «лучший» по отношению к себе и другим людям. Использование понятия «иной» по отношению к окружающим. Использование понятия «иной» по отношению к окружающим. |

|

Горизонтальная: подчеркивают равенство |

Поглощение «Я» группой; Отсутствие допущений о различном статусе членов группы |

«Все люди равны», но «каждый человек уникален» |

С точки зрения одного из авторитетнейших исследователей социально-психологических особенностей различных культур Дж.Хофстеде индивидуализм обнаруживается в богатых обществах, в особенности, если они имеют несколько нормативных систем (то бывает при пересечении множества культур или в некоторых урбанизированных, связанных с разными культурами, космополитических обществах), так что индивиду приходится решать, в соответствии с какой системой он должен действовать. Уровень индивидуализма высок также среди высших классов и профессионалов в любом обществе.

Исследователи выявили следующие факторы, влияющие на формирование коллективизма:

- Национальные меньшинства

- Общества, обладающие относительно высокой степенью однородности;

- Общества, в которых плотность населения и зависимость друг от друга в процессе работы высоки;

- В сельскохозяйственных обществах среди старших членов общества;

- Среди членов больших семей;

- В группах с высоким уровнем религиозности.

«Внутрикультурный анализ показывает, что индивидуализм и коллективизм не являются противоположностями. Их следует понимать как многомерные конструкты. (…) Конкретно индивидуализм часто связывается с соперничеством, уверенностью в своих силах, эмоциональной дистанцией по отношению к группе и гедонизмом; коллективизм часто связывают с целостностью семьи, небольшой дистанцией по отношению к группе, высоким уровнем коммуникабельности и взаимозависимости».

Важно отметить, что кроме коллективизма – индивидуализма, как основных конструктов, характеризующих социально-психологические особенности конкретной культуры, выделяют также властную дистанцию, маскулинность – феминность и избегание неопределенности. Однако эмпирическим исследованиям данных конструктов уделяется гораздо меньшее внимание.

Исторически первые социально-психологические концепции в центре своего внимания держали макросоциальные образования – народы, нации или просто социальные массы. Тем не менее эволюция представлений о предмете социальной психологии привела к тому, что большая часть работ концентрируется на исследовании малых социальных групп.

Психология больших групп.

Виды больших социальных групп.

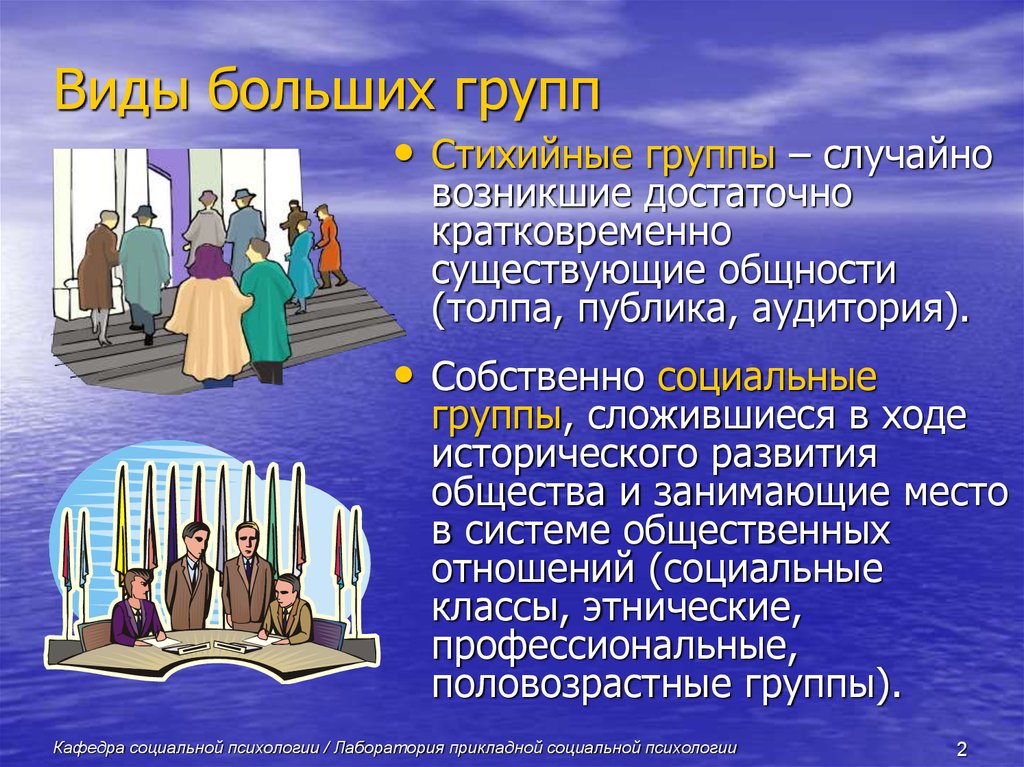

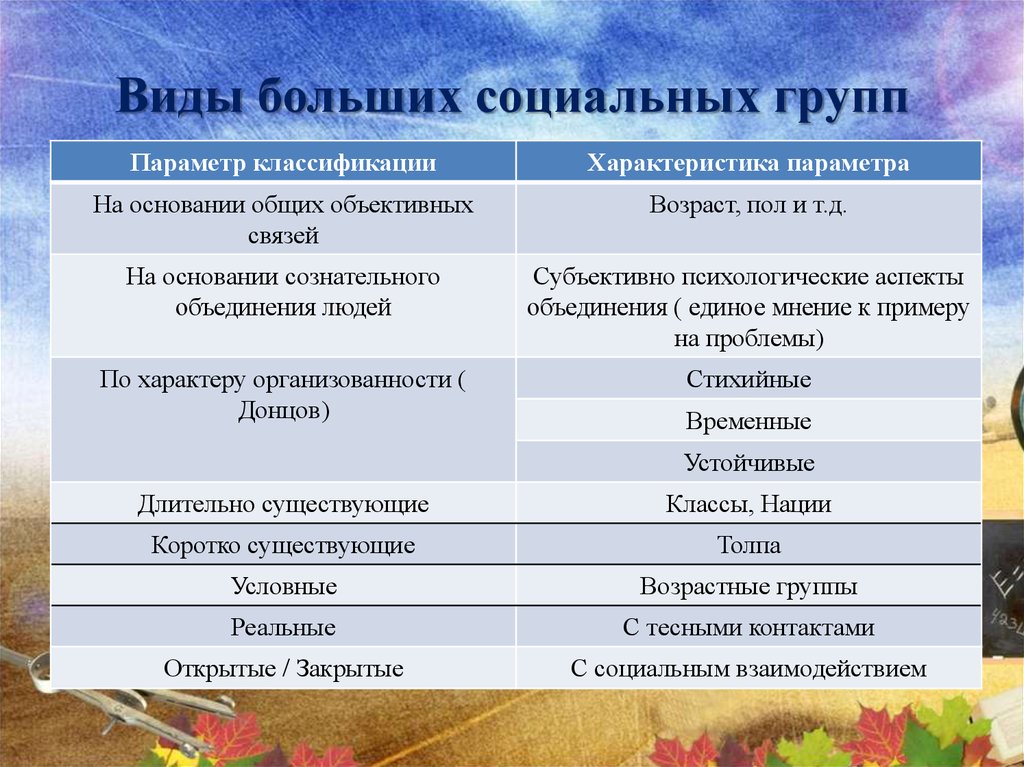

Существует два вида общностей людей, которые определяют специфические социально-психологические особенности групп (по Г.Г. Дилигенскому).

- Основанием служат объективные социальные связи.

Класс, как большую группу, характеризует место, которое он занимает в системе объективных социально-экономических отношений, положение, детерминированное общественным разделение труда. Основание для выделения нации как общности служит определенная система объективных социальных связей. Для половозрастных общностей существуют реальные половые, демографические характеристики. Принадлежность людей к этим группам не зависит от их воли и сознания, она определена объективно.

Класс, как большую группу, характеризует место, которое он занимает в системе объективных социально-экономических отношений, положение, детерминированное общественным разделение труда. Основание для выделения нации как общности служит определенная система объективных социальных связей. Для половозрастных общностей существуют реальные половые, демографические характеристики. Принадлежность людей к этим группам не зависит от их воли и сознания, она определена объективно. - К другому типу общностей относятся группы, принадлежность к которым является результатом сознательного стремления людей к объединению на основе общих целей и ценностей. Примером таких общностей являются ассоциации, партии, конфессиональные группы, общественные движения.

Для усиления сущности психологической общности большое значение имеет концепция Б.Ф. Поршнева о разделении людей на «мы» и «они» в процессе исторического развития человечества.

В первом случае явления, состояния, возникающие в общности (психология класса), отражают объективные связи и отношения, оказываются вторичными по отношению к этим объективным процессам. Во втором случае психологические явления в группе составляют ее основу. В данном случае психологическая общность – первичное основание.

Во втором случае психологические явления в группе составляют ее основу. В данном случае психологическая общность – первичное основание.

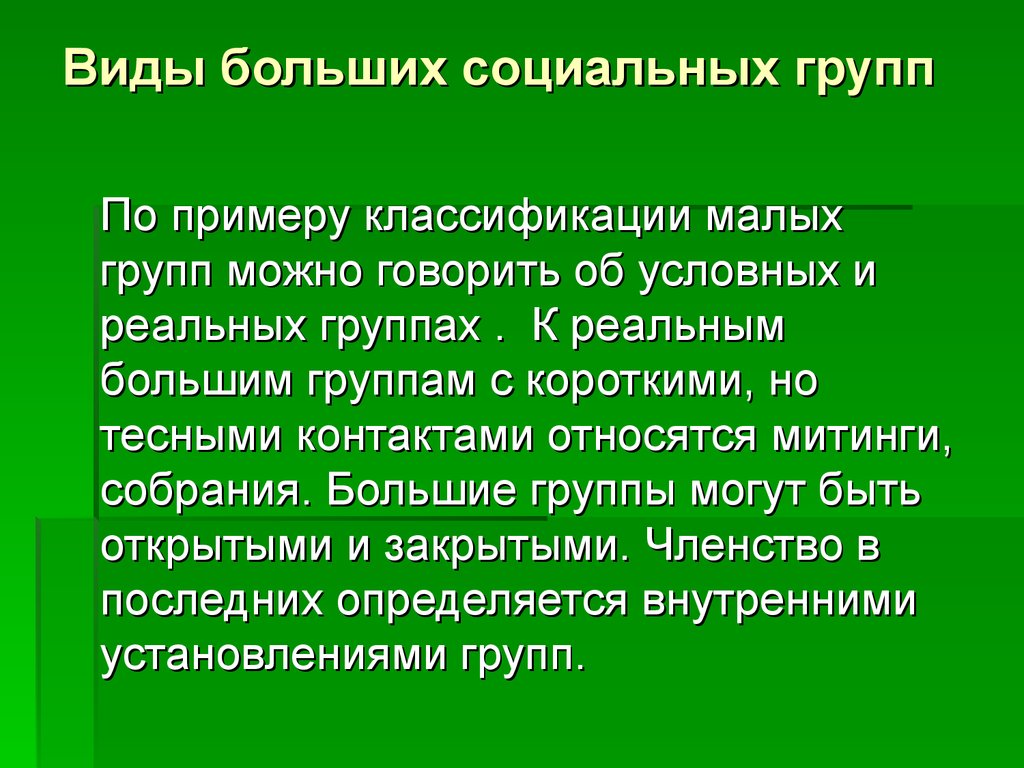

Классификация по разным признакам:

1)по времени различаются длительно существующие большие группы – классы, нации и коротко существующие – митинги, аудитории, толпа.

2)по характеру организованности – неорганизованности: толпа, партии, союзы. Ряд больших групп возникает стихийно (толпа), другие организуются сознательно (партии, ассоциации).

3)по примеру классификации малых групп можно говорить об условных (половозрастные, профессиональные) и реальных группах (митинги, собрания).

4)Большие группы могут быть открытыми и закрытыми. Членство в последних определяется внутренними установками групп.

Критерием разделения больших социальных групп может выступать показатель наличия определенного количества общих признаков и механизма связей с общностью. (по Дилигенскому)

- Типологическая группа – объединение людей, имеющих общий объективно существующий и социально значимый признак.

Таким признаком может быть демографический показатель (мужчины, женщины, поколение, молодежь, средний возраст, пожилые люди и т.д.). характеристика данных групп как социальных определяется их значимостью в жизни общества, ролью в системе общественных отношений (на производстве, в семье). По своему составу они гомогенны, однородны.

Таким признаком может быть демографический показатель (мужчины, женщины, поколение, молодежь, средний возраст, пожилые люди и т.д.). характеристика данных групп как социальных определяется их значимостью в жизни общества, ролью в системе общественных отношений (на производстве, в семье). По своему составу они гомогенны, однородны. - Сознательно стремящиеся к объединению (религиозные группы, партии, союзы, общественные движения). По социальному составу эти группы разнородны, гетерогенны; по социально-психологическим характеристикам они более однородны, чем группы типологические.

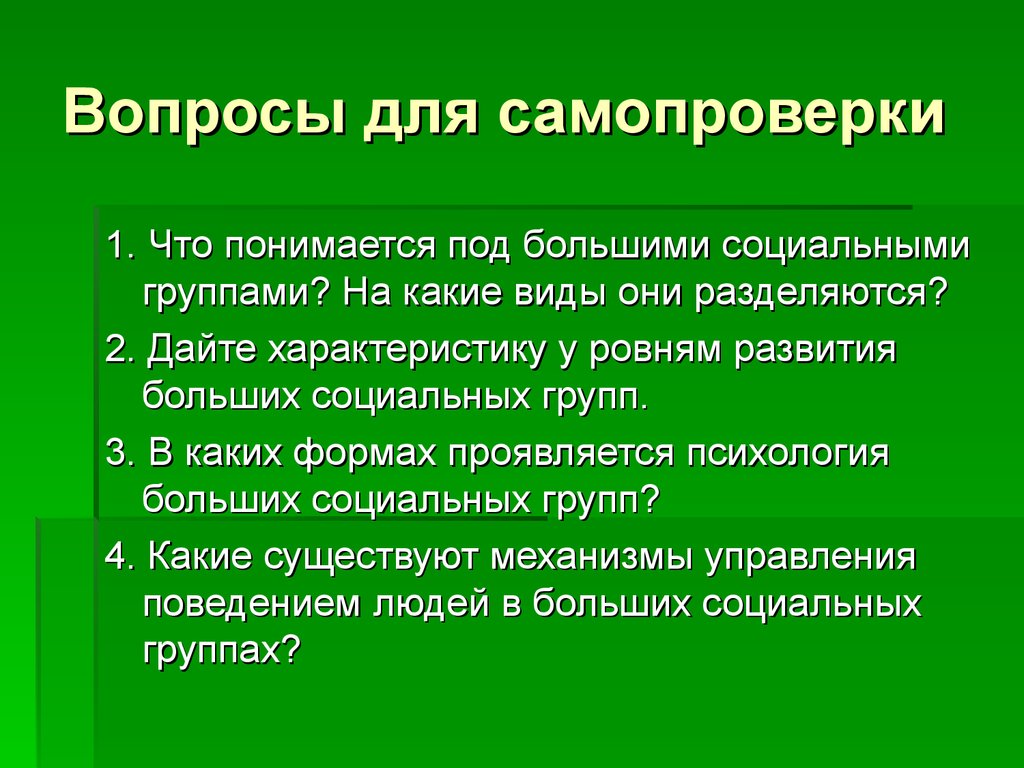

Предмет психологии больших групп: Г.М. Андреева ставит вопросы, подлежащие изучению:

- какие группы следует рассматривать в качестве «больших»;

- какова структура психологии больших групп, ее основные элементы, их соподчинение, характер их взаимосвязи;

- каково соотношение психики отдельных индивидов, входящих в группу, с элементами этой групповой психологии;

- какими методами можно пользоваться при изучении этих явлений?

Дилигенский: психология больших групп изучает особенности различных видов субъективно-психологических групп, механизм сложения индивидуальных действий в групповые; анализ группы как субъекта действия. Главным в предмете изучения психологии больших групп он считает связи между объективной социальной общностью и общностью социально-психологической, исследования путей, способов, механизмов перехода от первых ко вторым.

Главным в предмете изучения психологии больших групп он считает связи между объективной социальной общностью и общностью социально-психологической, исследования путей, способов, механизмов перехода от первых ко вторым.

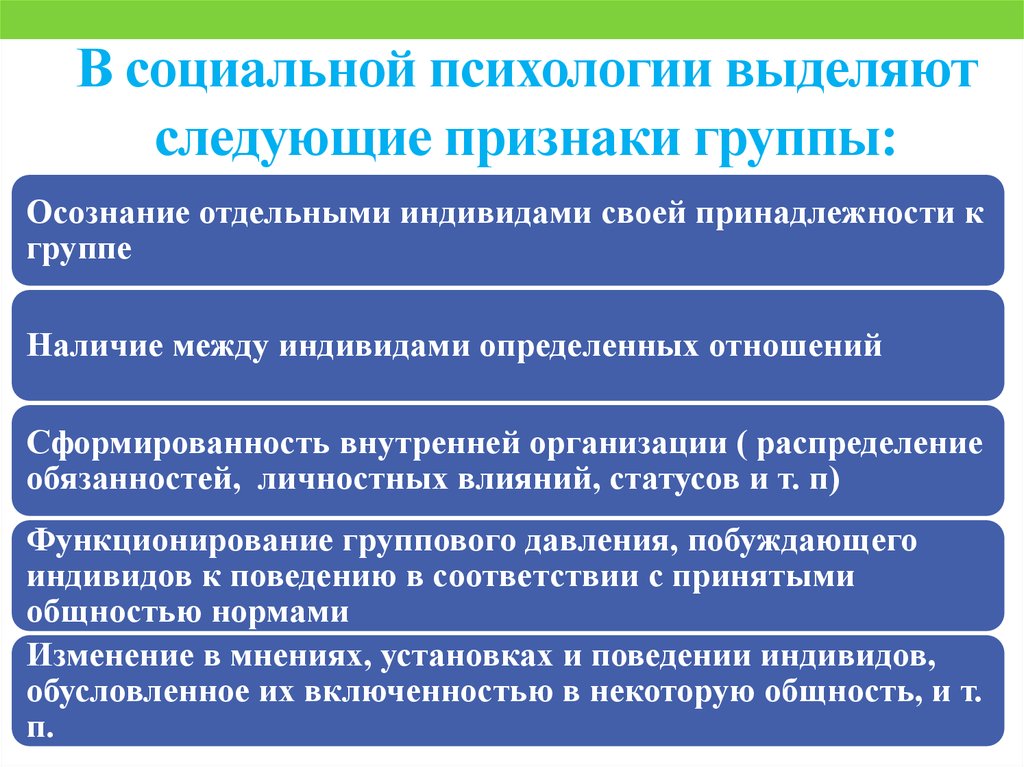

Уровни развития больших социальных групп (по Дилигенскому):

Первый – низкий уровень – типологический. Характеризуется тем, что члены группы объективно сходны между собой по каким-то признакам. Эти признаки могут иметь существенное значение в регуляции их индивидуального поведения, но не составляют основания для создания психологической общности. Объединенные по этим признакам люди представляют совокупность индивидов, но не составляют единства.

Второй уровень развития характеризуется тем, что ее члены осознают свою принадлежность к данной группе, идентифицируют себя с ее членами. Это уровень идентификации.

Третий уровень предполагает готовность членов группы к совместным действиям во имя коллективных целей. Они осознают общность своих интересов. Уровень солидарности или уровень интегрированности.

Уровень солидарности или уровень интегрированности.

Факторы, определяющие уровень психологической общности группы.

- Степень эмпиричности, очевидности, непосредственности отражения в сознании членов группы признаков, позволяющих идентифицировать свою группу и выделить ее от «чужих».

- Характер внутри- и межгрупповых коммуникаций.

- Идеология. Для объединения людей в социально-психологические общности стимул определяет групповые мотивации поведения людей.

- Общественно-исторический опыт. Системообразующий признак этого опыта является практика коллективного действия.

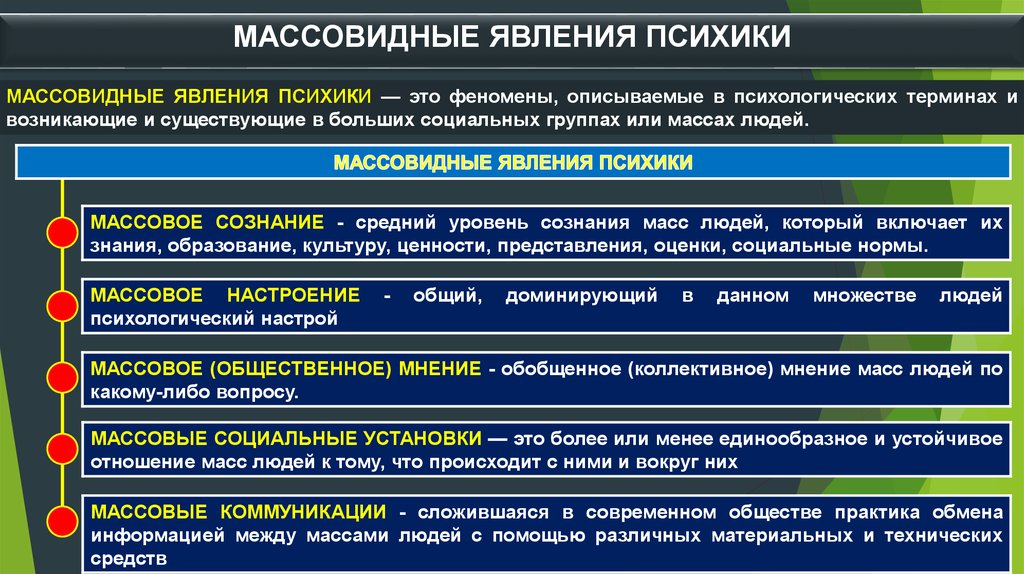

Элементы общественной психологии:

Когнитивная сфера – относятся коллективные представления социальное мышление, общественное мнение, общественное сознание, менталитет. Когнитивные процессы в больших общностях являются отражением социальных процессов, статуса групп в системе общественных отношений, уровня развития духовной жизни общества. Когнитивные структуры – основа обыденной психологии. Высший их уровень – сознание общности, которое в форме идей, теорий составляет идеологию отдельных общностей, идеологию общества в целом.

Когнитивные структуры – основа обыденной психологии. Высший их уровень – сознание общности, которое в форме идей, теорий составляет идеологию отдельных общностей, идеологию общества в целом.

Мотивационно-потребностная сфера представляется общегрупповой мотивацией, групповыми потребностями, ценностями, интересами, целями, установками, идеалами. Групповые потребности: — потребности группы как данной системы, нуждающихся в определенных условиях своего функционирования; — потребности большинства личностей, входящих в данную группу, т.е. типичные для группы потребности.

Специфическое место в побудительной сфере имеют общественные интересы. В них отражаются потребности общества в целом, отдельных социальных групп.

В мотивационной сфере существенное место занимают жизненные ориентации. Они представляют собой систему предпочтений, проявляющихся в осознанном или бессознательном избирательном поведении, выборе мотивации в альтернативных условиях. В них выражаются цели деятельности групп, личностей, отношение к будущему.

Аффективная сфера психологии больших групп включает чувства, эмоции и настроения.

Деятельностную сферу составляет коллективная деятельность и групповое поведение.

Формы проявления:

Психический склад – социальный характер, традиции, обычаи, привычки, нравы.

Социальный характер – определяется специфической культурой, системой знаков, символов, обычаев.

Традиции – это исторически сложившаяся под влиянием определенных условий жизни узаконенные способы воспроизведения исторически сложившихся правил, норм поведения, отношений людей.

Обычаи – прочно установившиеся в той или иной социальной группе, у того или иного народа правила реагирования на конкретные события, осуществления некоторых общественно значимых действий.

Предрассудки – элемент психического склада, примыкающий к социальным обычаям, укоренившееся в обществе мнение.

Образ жизни – совокупность устоявшихся типичных для определенных социально-экономических отношений форм жизнедеятельности народов, классов, социальных групп, отдельных людей в материальном и духовном производстве, в общественно-политической и семейно-бытовой сферах.

[PDF] Психология больших групп

- ID корпуса: 18877515

@inproceedings{Harton2003ThePO,

title={Психология больших групп},

автор = {Хелен С. Хартон и Мартин Дж. Буржуа},

год = {2003}

} - Х. Хартон, М. Буржуа

- Опубликовано в 2003 г.

- Психология

1. Что такое большие группы и как мы можем их изучать? 2. Типология больших групп 2.1. Толпы 2.2. Собрания: зрители, очереди 2.3. Мобы: агрессивные мобы, панические мобы 2.4. Коллективные движения 2.4.1. Причуды и моды 2.4.2. Слухи и массовая истерия 2.4.3. Социальные движения 3. Исторические подходы к большим группам 4. Современные теоретические подходы к большим группам 4.1. Теория конвергенции 4.2. Теория деиндивидуализации 4.3. Эмерджентная теория норм 4.4. Теория социальной идентичности 4.5. Динамическое социальное воздействие…

eolss.net

Исследование внутригруппового поведения и социальной психологии в развитии социально отвратительного поведения в социальных сетях и финансовых системах.

- К. Райт

Психология

- 2021

В следующем документе представлено предварительное расследование роста подгрупп «Криптовалюты», злоупотребления социальными сетями с использованием автоматизированных систем, усиления троллинга и возможности…

Массовое собрание: обзор и анализ эволюции исследований поведения толпы

- Джеклин Галли

Психология

- 2015

Толпа часто ведет себя ненормальным образом. Это исследование стремилось понять, почему толпа ведет себя так не так, как отдельные люди. Это было достигнуто путем отслеживания…

ПОКАЗЫВАЕТСЯ 1-10 ИЗ 24 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантности Наиболее влиятельные статьиНедавность

Групповая психология и анализ эго

- А. Мичерлих

Психология

Природа

- 1923

ХОРОШИЙ и ясный перевод короткого эссе Фрейда по групповой психологии дан мистером Стрейчи. Работа начинается с краткого рассмотрения взглядов более ранних авторов, в частности, Лебона и…

Работа начинается с краткого рассмотрения взглядов более ранних авторов, в частности, Лебона и…

ТОМ 2. Часть III: Социальный мир. 21. ЭВОЛЮЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (Стивен Л. Нойберг, Дуглас Т. Кенрик и Марк Шаллер). 22. МОРАЛЬ (Джонатан Хайдт и Селин Кесебир). 23. АГРЕССИЯ…

乌合 之 众: 大众 心理 研究 研究 = Толпа: исследование популярного разума

- G. L. Bon, 冯 克利

Образование

- 1895

Все общие характеристики, с которыми наследственность оправдывает отдельные лица. раса составляет гения расы. Но когда соберется некоторое количество таких людей…

Мнения и общественное давление

- С. Аш

Психология

Природа

- 1955

Соломон Аш был членом Института перспективных исследований в 1958-1960 и 1970 годах; старший научный сотрудник Службы общественного здравоохранения США, 1959–1960 годы; и член Центра перспективных исследований в…

Чрезвычайно популярные заблуждения и безумие толпы и смятение

- К.

Маккей, Йозеф Пенсо де ла Вега, Мартин С. Фридсон

Маккей, Йозеф Пенсо де ла Вега, Мартин С. Фридсон История, психология

- 1841

В Царстве Бессмысленного. Чрезвычайные популярные заблуждения и безумие толпы. Confusion de Confusions.

Групповая динамика, 3-е изд.

- D. Cartwright, A. Zander

Психология

- 1968

Социальные давления в неофициальных группах

- L. Festinger, S. Schachter, K. Back

Психология

- 99995995099509950995099509959950995995099599509959950995995099599509959950995995959004

.

Коллективное поведение: Толпы и общественные движения. Справочник по социальной психологии. Это отличный обзор психологических процессов в больших группах.

Коллективное поведение: толпы и социальные движения. Справочник по социальной психологииЭто отличный обзор психологических процессов в больших группах

- 1969

Психология социальных норм, 209 стр.

Нью-Йорк: Octagon Books. [Это переиздание классической книги 1936 года о возникновении групповых норм.]

- 1965

Массовые явления

Справочник по социальной психологии, том. 2 (изд. Г. Линдзи), стр. 833–876. Кембридж, Массачусетс: Аддисон-Уэсли. [Это классический ранний обзор исследований психологии больших групп.]

- 1954

Понимание социальных групп | Принципы социальной психологии

Цели обучения

- Определить факторы, которые создают социальные группы и представления об инициативности.

- Дайте определение концепции социальной идентичности и объясните, как она применима к социальным группам.

- Обзор этапов развития и роспуска группы.

Рисунок 10.2 Мы работаем вместе в социальных группах, чтобы помочь нам выполнять задачи и принимать решения. Источник: Рэнди, Рут и Сара, автор Эрик Пикок, используется в соответствии с лицензией CC BY NC SA 2.

0; Марсианская научная лаборатория штаб-квартиры НАСА Фотография используется по лицензии CC BY NC 2.0; Команда специалистов по культуре приступает к работе Джози Холфорд, используемой в соответствии с лицензией CC BY NC ND 2.0.

0; Марсианская научная лаборатория штаб-квартиры НАСА Фотография используется по лицензии CC BY NC 2.0; Команда специалистов по культуре приступает к работе Джози Холфорд, используемой в соответствии с лицензией CC BY NC ND 2.0.Хотя может показаться, что мы можем легко распознать социальную группу, когда сталкиваемся с ней, на самом деле не так просто определить, что делает группу людей социальной группой. Представьте себе, например, полдюжины человек, стоящих в очереди на кассе в супермаркете. Вы, вероятно, согласитесь, что этот набор людей не следует рассматривать как социальную группу, потому что люди не связаны друг с другом осмысленными отношениями. И люди, которые смотрят фильм в театре или посещают большой лекторий, также могут рассматриваться просто как люди, которые находятся в одном и том же месте в одно и то же время, но не связаны как социальная группа.

Конечно, группа индивидуумов, находящихся в настоящее время в одном месте, может тем не менее легко превратиться в социальную группу, если произойдет что-то, что сведет их «вместе».

Например, если человек в очереди к кассе в супермаркете внезапно рухнет на пол, вполне вероятно, что окружающие начнут работать вместе, чтобы помочь ему. Кто-то вызовет скорую помощь, другой может сделать сердечно-легочную реанимацию, а третий может попытаться связаться с его семьей. Точно так же, если бы кинотеатр загорелся, сформировалась бы группа, когда люди попытались бы покинуть кинотеатр. И даже класс студентов может начать ощущаться как группа, если преподаватель постоянно хвалит его за то, что он лучший (или худший) класс, который у него или нее когда-либо был. Было непросто охарактеризовать, что такое «что-то», что делает группу группой, но был использован один термин — 9.0197 энтитативность (Campbell, 1958; Lickel et al., 2000). Инициативность относится к чему-то вроде «групповости» — 90–199 восприятию либо самими членами группы, либо другими людьми того, что люди вместе составляют группу 90–200 .

Например, если человек в очереди к кассе в супермаркете внезапно рухнет на пол, вполне вероятно, что окружающие начнут работать вместе, чтобы помочь ему. Кто-то вызовет скорую помощь, другой может сделать сердечно-легочную реанимацию, а третий может попытаться связаться с его семьей. Точно так же, если бы кинотеатр загорелся, сформировалась бы группа, когда люди попытались бы покинуть кинотеатр. И даже класс студентов может начать ощущаться как группа, если преподаватель постоянно хвалит его за то, что он лучший (или худший) класс, который у него или нее когда-либо был. Было непросто охарактеризовать, что такое «что-то», что делает группу группой, но был использован один термин — 9.0197 энтитативность (Campbell, 1958; Lickel et al., 2000). Инициативность относится к чему-то вроде «групповости» — 90–199 восприятию либо самими членами группы, либо другими людьми того, что люди вместе составляют группу 90–200 .Концепция инициативности важна как в отношении того, как мы рассматриваем свои группы, так и в плане нашего восприятия и поведения по отношению к нашим внешним группам.

Например, сильное восприятие внутригрупповой субъектности может помочь людям сохранить чувство коллективной самооценки перед лицом сложных обстоятельств (Bugie, Usborne, de la Sablonniere, & Taylor, 2011). Восприятие наших внутренних групп как более инициативных также может помочь нам удовлетворить наши индивидуальные психологические потребности (Crawford & Salaman, 2012). Что касается наших чужих групп, то наше восприятие их инициативности может влиять как на наше просоциальное, так и на антиобщественное поведение по отношению к ним. Например, хотя в некоторых ситуациях люди могут чувствовать себя более ксенофобно по отношению к внешним группам, которые они считают более инициативными (Ommundsen, van der Veer, Yakushko, & Ulleberg, 2013), в других контекстах они могут предпочесть пожертвовать больше денег, чтобы помочь более инициативным внешним группам. (Смит, Фаро и Берсон, 2013 г.).

Например, сильное восприятие внутригрупповой субъектности может помочь людям сохранить чувство коллективной самооценки перед лицом сложных обстоятельств (Bugie, Usborne, de la Sablonniere, & Taylor, 2011). Восприятие наших внутренних групп как более инициативных также может помочь нам удовлетворить наши индивидуальные психологические потребности (Crawford & Salaman, 2012). Что касается наших чужих групп, то наше восприятие их инициативности может влиять как на наше просоциальное, так и на антиобщественное поведение по отношению к ним. Например, хотя в некоторых ситуациях люди могут чувствовать себя более ксенофобно по отношению к внешним группам, которые они считают более инициативными (Ommundsen, van der Veer, Yakushko, & Ulleberg, 2013), в других контекстах они могут предпочесть пожертвовать больше денег, чтобы помочь более инициативным внешним группам. (Смит, Фаро и Берсон, 2013 г.).Сходство

Одним из определяющих факторов энтитативности является когнитивный фактор — восприятие сходства.

Как мы видели в наших обсуждениях симпатии и любви, сходство важно во многих измерениях, включая убеждения, ценности и черты. Группа может быть группой лишь в той мере, в какой ее члены имеют что-то общее; как минимум, они похожи, потому что все они принадлежат группе. Если группа людей интересуется одними и теми же вещами, разделяет одни и те же мнения и убеждения или работает вместе над одной и той же задачей, то, по-видимому, они должны рассматриваться — как самими собой, так и другими — как группа. Однако, если между людьми есть много различий, особенно в их целях, ценностях, убеждениях и поведении, то их с меньшей вероятностью будут рассматривать как группу.

Как мы видели в наших обсуждениях симпатии и любви, сходство важно во многих измерениях, включая убеждения, ценности и черты. Группа может быть группой лишь в той мере, в какой ее члены имеют что-то общее; как минимум, они похожи, потому что все они принадлежат группе. Если группа людей интересуется одними и теми же вещами, разделяет одни и те же мнения и убеждения или работает вместе над одной и той же задачей, то, по-видимому, они должны рассматриваться — как самими собой, так и другими — как группа. Однако, если между людьми есть много различий, особенно в их целях, ценностях, убеждениях и поведении, то их с меньшей вероятностью будут рассматривать как группу.Учитывая множество различий, которые мы обсуждали в других главах между представителями индивидуалистических и коллективистских культур с точки зрения того, как они видят свой социальный мир, не должно вызывать удивления тот факт, что разные типы сходства сильнее связаны с восприятием субъектности в каждом тип культуры.

Например, было обнаружено, что сходство с точки зрения личных качеств более тесно связано с инициативностью у американских участников по сравнению с японскими, при этом обнаружена противоположная картина сходства с точки зрения общих целей и результатов (Kurebayashi, Hoffman, Ryan, & Murayama, 2012). ).

Например, было обнаружено, что сходство с точки зрения личных качеств более тесно связано с инициативностью у американских участников по сравнению с японскими, при этом обнаружена противоположная картина сходства с точки зрения общих целей и результатов (Kurebayashi, Hoffman, Ryan, & Murayama, 2012). ).Таким образом, люди обычно объединяются в группы именно потому, что они похожи. Например, возможно, все они интересуются игрой в покер, или ходят за одной футбольной командой, или любят боевые искусства. А группы с большей вероятностью распадаются, когда члены группы становятся непохожими и, следовательно, не имеют достаточно общего, чтобы удерживать их вместе (Crump, Hamilton, Sherman, Lickel, & Thakkar, 2010; Miles & Kivlighan, 2008).

Общение, взаимозависимость и групповая структура

Хотя сходство важно, это не единственный фактор, который создает группу. Группы обладают большей инициативностью, когда члены группы часто взаимодействуют и общаются друг с другом (Johnson & Johnson, 2012).

Хотя общение может происходить в группах, которые собираются вместе в одном месте, оно также может происходить между людьми, находящимися на большом расстоянии друг от друга. Например, члены исследовательской группы, которые регулярно общаются по Skype, могут часто взаимодействовать и чувствовать себя группой, даже если они никогда не встречаются или редко встречаются лично.

Хотя общение может происходить в группах, которые собираются вместе в одном месте, оно также может происходить между людьми, находящимися на большом расстоянии друг от друга. Например, члены исследовательской группы, которые регулярно общаются по Skype, могут часто взаимодействовать и чувствовать себя группой, даже если они никогда не встречаются или редко встречаются лично.Взаимодействие особенно важно, когда оно сопровождается взаимозависимостью — степень взаимозависимости членов группы друг от друга в достижении цели . В некоторых случаях, особенно в рабочих группах, взаимозависимость предполагает необходимость совместной работы для успешного выполнения задачи. Люди, играющие в бейсбол, зависят друг от друга, чтобы иметь возможность играть в игру, а также хорошо играть. Каждый человек должен выполнять свою работу, чтобы группа функционировала. Мы также взаимозависимы, когда работаем вместе над написанием исследовательской статьи или созданием классного проекта.

Когда члены группы взаимозависимы, они сообщают, что больше любят друг друга, склонны к сотрудничеству и общению друг с другом в большей степени и могут быть более продуктивными (Deutsch, 19).49).

Когда члены группы взаимозависимы, они сообщают, что больше любят друг друга, склонны к сотрудничеству и общению друг с другом в большей степени и могут быть более продуктивными (Deutsch, 19).49).Еще один аспект рабочих групп, члены которых проводят некоторое время, работая вместе, и который делает их «групповыми», заключается в том, что они развивают групповую структуру — стабильные нормы и роли, которые определяют надлежащее поведение для группы в целом и для каждого из ее членов. участники. Соответствующие социальные нормы для групп включают обычаи, традиции, стандарты и правила, а также общие ценности группы. Здесь особенно важны предписания , которые определяют ожидаемое поведение членов группы . Некоторые из них – это 90 197 предписывающих норм, 90 198 90 199, которые говорят членам группы, что делать 90 200, а некоторые – 90 197 предписывающих норм, 90 198 90 199, которые говорят 90 200 90 199, что не делать 90 200. В целом, чем более четко определены и широко согласованы нормы в группе, тем больше инициативы будут чувствовать члены группы.

Эффективные группы также разрабатывают и назначают социальные роли (ожидаемое поведение) членам группы. Например, некоторые группы могут быть структурированы таким образом, что у них есть президент, секретарь и множество различных рабочих комитетов. Разные роли часто имеют разные уровни статуса или воспринимаемой власти и эти иерархии. В целом группы более эффективны, когда роли, назначенные каждому члену, четко определены и соответствуют навыкам и целям этих людей. Кроме того, если у участников более одной роли, например, игрок и тренер, важно, чтобы эти роли были совместимы, а не противоречили друг другу. Таким образом, высокоэффективные группы могут избежать размещения участников младше 9 лет.0197 r оле напряжение . Это происходит , когда люди испытывают несовместимые требования и ожидания внутри или между ролями, которые они занимают , , что часто негативно влияет на их способность добиться успеха в этих ролях (Forsyth, 2010).

Социальная идентичность

Хотя когнитивные факторы, такие как воспринимаемое сходство, общение, взаимозависимость и структура, часто являются важными составляющими того, что мы подразумеваем под группой, они не всегда необходимы. В некоторых ситуациях группы могут рассматриваться как группы, даже если у них мало независимости, коммуникации или структуры. Отчасти из-за этой трудности альтернативный подход к мышлению о группах, очень важный в социальной психологии, использует аффективные чувства, которые мы испытываем по отношению к группам, к которым мы принадлежим. Как мы уже читали, социальная идентичность относится к той части самооценки, которая является результатом нашего членства в социальных группах (Hogg, 2003). Как правило, поскольку мы предпочитаем оставаться в группах, которые нам нравятся, результатом членства в группе является позитивная социальная идентичность — наше членство в группе заставляет нас чувствовать себя хорошо.

В соответствии с подходом, основанным на социальной идентичности, группа является группой, когда ее члены испытывают социальную идентичность — когда они частично определяют себя группой, к которой они принадлежат, и чувствуют себя хорошо в отношении своего членства в группе (Hogg, 2010).

Эту идентичность можно рассматривать как тенденцию со стороны человека говорить позитивно о группе с другими, общее удовольствие быть частью группы и чувство гордости, которое исходит от членства в группе. Поскольку идентичность является такой важной частью членства в группе, мы можем попытаться создать ее, чтобы чувствовать себя хорошо как в отношении нашей группы, так и в отношении самих себя. Возможно, вы знаете некоторых людей (может быть, вы один из них), которые носят одежду своей спортивной команды, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к группе, потому что они хотят быть частью других членов группы и быть приняты ими. Действительно, чем больше мы рассматриваем нашу социальную идентичность как часть нашего членства в группе, тем больше вероятность, что мы останемся в ней, даже когда существуют привлекательные альтернативы (Van Vugt & Hart, 2004).

Эту идентичность можно рассматривать как тенденцию со стороны человека говорить позитивно о группе с другими, общее удовольствие быть частью группы и чувство гордости, которое исходит от членства в группе. Поскольку идентичность является такой важной частью членства в группе, мы можем попытаться создать ее, чтобы чувствовать себя хорошо как в отношении нашей группы, так и в отношении самих себя. Возможно, вы знаете некоторых людей (может быть, вы один из них), которые носят одежду своей спортивной команды, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к группе, потому что они хотят быть частью других членов группы и быть приняты ими. Действительно, чем больше мы рассматриваем нашу социальную идентичность как часть нашего членства в группе, тем больше вероятность, что мы останемся в ней, даже когда существуют привлекательные альтернативы (Van Vugt & Hart, 2004).Стадии группового развития

Хотя многие группы в основном статичны, выполняя одни и те же задачи изо дня в день, другие группы более динамичны.

На самом деле почти во всех группах есть хоть какие-то изменения; участники приходят и уходят, и цели группы могут меняться. И даже группы, которые оставались относительно стабильными в течение длительного периода времени, могут неожиданно резко измениться; например, когда они сталкиваются с кризисом, таким как изменение целей задачи или потеря лидера. Группы также могут потерять свое значение и идентичность, поскольку они успешно достигают целей, которые они изначально поставили перед собой.

На самом деле почти во всех группах есть хоть какие-то изменения; участники приходят и уходят, и цели группы могут меняться. И даже группы, которые оставались относительно стабильными в течение длительного периода времени, могут неожиданно резко измениться; например, когда они сталкиваются с кризисом, таким как изменение целей задачи или потеря лидера. Группы также могут потерять свое значение и идентичность, поскольку они успешно достигают целей, которые они изначально поставили перед собой.Один из способов понять групповое развитие — рассмотреть потенциальные этапы, через которые обычно проходят группы. Одним из широко используемых здесь подходов является модель, разработанная Такманом и Дженсеном (1977). Как вы можете видеть на рисунке 10.3, «Этапы группового развития», различные этапы включают в себя формирование, штурм, нормирование и выполнение, и закрытие .

Рисунок 10.3 Этапы развития группы

формирование стадия происходит , когда члены группы собираются вместе и начинают свое существование как группа .

В некоторых случаях, когда для достижения цели формируется новая группа, такая как суд присяжных, стадия формирования происходит относительно быстро и по праву считается первой стадией группы. В других случаях, однако, процесс формирования группы происходит непрерывно в течение длительного периода времени, например, когда фабричные рабочие увольняются с работы и заменяются новыми работниками.

В некоторых случаях, когда для достижения цели формируется новая группа, такая как суд присяжных, стадия формирования происходит относительно быстро и по праву считается первой стадией группы. В других случаях, однако, процесс формирования группы происходит непрерывно в течение длительного периода времени, например, когда фабричные рабочие увольняются с работы и заменяются новыми работниками.Стадия формирования важна как для новых участников, так и для самой группы. В течение этого времени группа и отдельный человек будут обмениваться знаниями о соответствующих нормах, включая любые существующие групповые структуры, процедуры и процедуры. Каждому человеку нужно будет узнать о группе и определить, как он или она собирается вписаться в нее. И группа может проверять характеристики человека и его пригодность в качестве члена группы. Этот первоначальный процесс расследования может закончиться тем, что человек отвергнет группу или группа отвергнет человека.

Если этап становления можно сравнить с детством, то нет сомнения, что следующий этап — штурм — можно сравнить с юностью.

Когда члены группы начинают узнавать друг друга, они могут обнаружить, что не всегда во всем согласны. На стадии штурма члены могут попытаться заявить о своих взглядах, выражая свою независимость и пытаясь убедить группу принять их идеи . Шторм может произойти, когда группа только начинает работать, и он может повториться в любой момент развития группы, особенно если группа испытывает стресс, вызванный негативным событием, например, неудачей в достижении групповой цели. В некоторых случаях конфликт может быть настолько сильным, что участники группы решают, что группа вообще не работает, и распадаются. На самом деле, полевые исследования реальных рабочих групп показали, что большой процент новых групп никогда не проходит стадии формирования и штурма перед распадом (Kuypers, Davies, & Hazewinkel, 19).86).

Когда члены группы начинают узнавать друг друга, они могут обнаружить, что не всегда во всем согласны. На стадии штурма члены могут попытаться заявить о своих взглядах, выражая свою независимость и пытаясь убедить группу принять их идеи . Шторм может произойти, когда группа только начинает работать, и он может повториться в любой момент развития группы, особенно если группа испытывает стресс, вызванный негативным событием, например, неудачей в достижении групповой цели. В некоторых случаях конфликт может быть настолько сильным, что участники группы решают, что группа вообще не работает, и распадаются. На самом деле, полевые исследования реальных рабочих групп показали, что большой процент новых групп никогда не проходит стадии формирования и штурма перед распадом (Kuypers, Davies, & Hazewinkel, 19).86).Несмотря на то, что штурм может навредить работе группы, и поэтому группы должны работать над тем, чтобы не допустить его эскалации, некоторые конфликты между членами группы на самом деле могут быть полезными.

Иногда самые успешные группы — это те, которые успешно прошли стадию бури, потому что конфликт может повысить продуктивность группы, если только конфликт не становится настолько экстремальным, что группа преждевременно распадается (Rispens & Jehn, 2011). Группы, которые вообще не испытывают конфликтов, могут быть непродуктивными, потому что членам скучно, они не вовлечены и не мотивированы, а также потому, что они не думают творчески или открыто о темах, имеющих отношение к ним (Tjosvold, 19).91). Чтобы развиваться, группе необходимо разрабатывать новые идеи и подходы, а для этого необходимо, чтобы участники обсуждали свои различные мнения о решениях, которые должна принять группа.

Иногда самые успешные группы — это те, которые успешно прошли стадию бури, потому что конфликт может повысить продуктивность группы, если только конфликт не становится настолько экстремальным, что группа преждевременно распадается (Rispens & Jehn, 2011). Группы, которые вообще не испытывают конфликтов, могут быть непродуктивными, потому что членам скучно, они не вовлечены и не мотивированы, а также потому, что они не думают творчески или открыто о темах, имеющих отношение к ним (Tjosvold, 19).91). Чтобы развиваться, группе необходимо разрабатывать новые идеи и подходы, а для этого необходимо, чтобы участники обсуждали свои различные мнения о решениях, которые должна принять группа.Предполагая, что штурм не зайдет слишком далеко, группа перейдет к этапу нормирования , который будет , когда будут разработаны соответствующие нормы и роли для группы. 90 200 После того, как эти нормы будут разработаны, они позволяют группе выйти на 90 197 исполнительскую сцену, , то есть , когда члены группы устанавливают распорядок дня и эффективно работают вместе .

На этом этапе отдельные члены группы могут сообщать о большом удовлетворении и идентификации с группой, а также о сильной групповой идентичности. Группы, успешно достигшие этой стадии, способны достигать поставленных целей и преодолевать трудности. И в этот момент группа становится хорошо настроенной на свою задачу и способна эффективно ее выполнять.

На этом этапе отдельные члены группы могут сообщать о большом удовлетворении и идентификации с группой, а также о сильной групповой идентичности. Группы, успешно достигшие этой стадии, способны достигать поставленных целей и преодолевать трудности. И в этот момент группа становится хорошо настроенной на свою задачу и способна эффективно ее выполнять.В одном интересном наблюдательном исследовании процесса группового развития в реальных группах Герсик (1988, 1989) наблюдал за несколькими командами, работавшими над разными проектами. Команды были отобраны таким образом, чтобы все они работали в течение определенного периода времени, но сами сроки сильно различались: от восьми до 25 встреч, проводимых в течение периодов от 11 дней до шести месяцев. Несмотря на эту изменчивость, Герсик обнаружил, что каждая из команд следовала очень похожей схеме нормирования, а затем выполнения. В каждом случае команда установила четко определенные нормы относительно своего метода решения задачи на самой первой встрече.

И каждая команда оставалась с этим подходом, с очень небольшими отклонениями, в течение первой половины отведенного времени. Однако в середине времени, отведенного на завершение проекта (независимо от того, было ли это после четырех встреч или после 12), группа неожиданно провела собрание, на котором решила изменить свой подход. Затем каждая из групп использовала этот новый способ выполнения задания в оставшееся отведенное ей время. Как будто будильник прозвенел на полпути, что заставило каждую группу переосмыслить свой подход. 9. В одних случаях это происходит потому, что задача, ради которой создавалась группа, выполнена, а в других случаях это происходит потому, что у членов группы появились новые интересы вне группы. В любом случае, поскольку люди, которые работали в группе, вероятно, развили сильную идентификацию с группой и другими членами группы, фаза закрытия часто вызывает стресс, и участники могут сопротивляться распаду. Столкнувшись с такими ситуациями, люди часто планируют снова собраться вместе в будущем, обменявшись адресами и номерами телефонов, даже если они хорошо знают, что на самом деле они вряд ли сделают это.

И каждая команда оставалась с этим подходом, с очень небольшими отклонениями, в течение первой половины отведенного времени. Однако в середине времени, отведенного на завершение проекта (независимо от того, было ли это после четырех встреч или после 12), группа неожиданно провела собрание, на котором решила изменить свой подход. Затем каждая из групп использовала этот новый способ выполнения задания в оставшееся отведенное ей время. Как будто будильник прозвенел на полпути, что заставило каждую группу переосмыслить свой подход. 9. В одних случаях это происходит потому, что задача, ради которой создавалась группа, выполнена, а в других случаях это происходит потому, что у членов группы появились новые интересы вне группы. В любом случае, поскольку люди, которые работали в группе, вероятно, развили сильную идентификацию с группой и другими членами группы, фаза закрытия часто вызывает стресс, и участники могут сопротивляться распаду. Столкнувшись с такими ситуациями, люди часто планируют снова собраться вместе в будущем, обменявшись адресами и номерами телефонов, даже если они хорошо знают, что на самом деле они вряд ли сделают это. Иногда группе полезно поработать заранее, чтобы подготовить участников к расставанию.

Иногда группе полезно поработать заранее, чтобы подготовить участников к расставанию.Имейте в виду, что эта модель представляет собой лишь общий отчет о фазах развития группы, начиная с формирования и заканчивая распадом, и не может одинаково хорошо применяться ко всем группам. Например, этапы не обязательно являются последовательными: некоторые группы могут переключаться между более ранними и более поздними этапами в зависимости от ситуаций, с которыми они сталкиваются. Кроме того, не все группы обязательно проходят все этапы. Тем не менее, модель оказалась полезной для описания эволюции широкого круга групп (Johnson & Johnson, 2012).

Key Takeaways

- Социальные группы составляют основу человеческого общества — без групп не было бы человеческой культуры. Однако совместная работа в группах также может привести к множеству отрицательных результатов.

- Сходство, коммуникация, взаимозависимость и групповая структура — это переменные, которые делают совокупность индивидуумов более похожей на группу — восприятие групповой инициативности.

- Большинство групп, к которым мы принадлежим, обеспечивают нам позитивную социальную идентичность — часть самооценки, возникающую в результате нашего членства в социальных группах.

- Чем больше мы чувствуем, что наша идентичность связана с членством в нашей группе, тем меньше вероятность того, что мы покинем группы, к которым мы принадлежим.

- Один из способов понять групповое развитие — рассмотреть потенциальные этапы, через которые обычно проходят группы. Обычные этапы — это формирование, штурм, нормирование и выполнение, а также закрытие.

Ссылки

Буги, Э., Усборн, Э., де ла Саблоньер, Р., и Тейлор, Д. М. (2011). Культурные нарративы франкоязычных и англоязычных квебекцев: использование исторической перспективы для изучения взаимосвязей между коллективной относительной депривацией, внутригрупповой субъектностью и коллективным уважением. Британский журнал социальной психологии , 50 (4), 726-746.

Кэмпбелл, Д. Т.

(1958). Общая судьба, сходство и другие показатели статуса совокупности лиц как социальных образований. Наука о поведении, 3, 14–25.

(1958). Общая судьба, сходство и другие показатели статуса совокупности лиц как социальных образований. Наука о поведении, 3, 14–25.Кроуфорд, М. Т., и Саламан, Л. (2012). Инициативность, идентичность и удовлетворение психологических потребностей. Журнал экспериментальной социальной психологии , 48 (3), 726-730.

Крамп С.А., Гамильтон Д.Л., Шерман С.Дж., Ликель Б. и Таккар В. (2010). Групповая энитативность и сходство: их различные модели восприятия групп. Европейский журнал социальной психологии, 40 (7), 1212–1230. doi: 10.1002/ejsp.716.

Дойч, М. (1949). Экспериментальное исследование влияния сотрудничества и конкуренции на групповые процессы. Человеческие отношения, 2 , 199–231.

Форсайт, Д. (2010). Групповая динамика (5-е изд.). Белмонт, Калифорния: Уодсворт.

Герсик, Си Джей (1988). Время и переход в рабочих группах: к новой модели группового развития. Журнал Академии управления, 31 (1), 9–41.

Герсик, Си Джей (1989). Маркировка времени: предсказуемые переходы в группах задач. Журнал Академии управления, 32 , 274–309.

Хогг, Массачусетс (2003). Социальная идентичность. В MR Leary & JP Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (стр. 462–479). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Guilford Press.

Хогг, Массачусетс (2010). Человеческие группы, социальные категории и коллективное «я»: социальная идентичность и управление неуверенностью в себе. В книге Р. М. Аркина, К. С. Олесона и П. Дж. Кэрролла (ред.), Справочник неуверенного себя (стр. 401–420). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Psychology Press.

Джонсон Д.В. и Джонсон Ф.П. (2012). Объединение вместе — теория групп и групповые навыки (11-е изд.). Бостон: Аллин и Бэкон.

Куребаяси, К., Хоффман, Л., Райан, К.С., и Мураяма, А. (2012). Восприятие японцами и американцами групповой самостоятельности и автономии: многоуровневый анализ. Журнал межкультурной психологии , 43(2), 349-364.

Кайперс, Б. К., Дэвис, Д., и Хазевинкель, А. (1986). Паттерны развития в самоаналитических группах. Человеческие отношения, 39 (9), 793–815.

Ликель, Б., Гамильтон, Д.Л., Вечорковска, Г., Льюис, А., Шерман, С.Дж., и Улес, А.Н. (2000). Разновидности групп и восприятие групповой субъектности. Журнал личности и социальной психологии, 78 (2), 223–246.

Майлз, младший, и Кивлиган, Д.М., младший (2008). Командное познание в групповых вмешательствах: связь между общими ментальными моделями солидеров и групповым климатом. Групповая динамика: теория, исследования и практика, 12 (3), 191–209. doi: 10.1037/1089–2699.12.3.191

Оммундсен Р., ван дер Веер К., Якушко О., Уллеберг П. Изучение взаимосвязи между ксенофобией, связанной со страхом, восприятием чужой группы и социальными контактами в Норвегии. Психологические отчеты [сериал онлайн]. Февраль 2013 г.; 112(1):109–124.

Риспенс, С., и Джен, К.А. (2011). Конфликт в рабочих группах: конструктивный, деструктивный и асимметричный конфликт.

Класс, как большую группу, характеризует место, которое он занимает в системе объективных социально-экономических отношений, положение, детерминированное общественным разделение труда. Основание для выделения нации как общности служит определенная система объективных социальных связей. Для половозрастных общностей существуют реальные половые, демографические характеристики. Принадлежность людей к этим группам не зависит от их воли и сознания, она определена объективно.

Класс, как большую группу, характеризует место, которое он занимает в системе объективных социально-экономических отношений, положение, детерминированное общественным разделение труда. Основание для выделения нации как общности служит определенная система объективных социальных связей. Для половозрастных общностей существуют реальные половые, демографические характеристики. Принадлежность людей к этим группам не зависит от их воли и сознания, она определена объективно. Таким признаком может быть демографический показатель (мужчины, женщины, поколение, молодежь, средний возраст, пожилые люди и т.д.). характеристика данных групп как социальных определяется их значимостью в жизни общества, ролью в системе общественных отношений (на производстве, в семье). По своему составу они гомогенны, однородны.

Таким признаком может быть демографический показатель (мужчины, женщины, поколение, молодежь, средний возраст, пожилые люди и т.д.). характеристика данных групп как социальных определяется их значимостью в жизни общества, ролью в системе общественных отношений (на производстве, в семье). По своему составу они гомогенны, однородны. Маккей, Йозеф Пенсо де ла Вега, Мартин С. Фридсон

Маккей, Йозеф Пенсо де ла Вега, Мартин С. Фридсон

0; Марсианская научная лаборатория штаб-квартиры НАСА Фотография используется по лицензии CC BY NC 2.0; Команда специалистов по культуре приступает к работе Джози Холфорд, используемой в соответствии с лицензией CC BY NC ND 2.0.

0; Марсианская научная лаборатория штаб-квартиры НАСА Фотография используется по лицензии CC BY NC 2.0; Команда специалистов по культуре приступает к работе Джози Холфорд, используемой в соответствии с лицензией CC BY NC ND 2.0. Например, если человек в очереди к кассе в супермаркете внезапно рухнет на пол, вполне вероятно, что окружающие начнут работать вместе, чтобы помочь ему. Кто-то вызовет скорую помощь, другой может сделать сердечно-легочную реанимацию, а третий может попытаться связаться с его семьей. Точно так же, если бы кинотеатр загорелся, сформировалась бы группа, когда люди попытались бы покинуть кинотеатр. И даже класс студентов может начать ощущаться как группа, если преподаватель постоянно хвалит его за то, что он лучший (или худший) класс, который у него или нее когда-либо был. Было непросто охарактеризовать, что такое «что-то», что делает группу группой, но был использован один термин — 9.0197 энтитативность (Campbell, 1958; Lickel et al., 2000). Инициативность относится к чему-то вроде «групповости» — 90–199 восприятию либо самими членами группы, либо другими людьми того, что люди вместе составляют группу 90–200 .